Introducción

La situación de crisis actual a raíz de la pandemia por COVID-19 expuso la fragilidad de los sistemas médicos y de transporte público. También mostró el déficit de las políticas sociales y habitacionales, al mismo tiempo que puso de relieve los niveles de informalidad y precariedad laboral de millones de personas, algunos reflejados en las cifras que muestra el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)4.

Las ofensivas patronales sobre la clase trabajadora como respuesta a la crisis se hicieron visibles a partir del inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), tanto en forma de despidos y suspensiones como en avances sobre las condiciones laborales5. Sobre este último aspecto, el proceso de reconversión forzosa al teletrabajo se caracterizó por una débil institucionalidad, es decir, altos grados de improvisación en su implementación que provocaron una “fragilización” de las condiciones de trabajo y una alteración de la jornada laboral que expuso la centralidad del trabajo no remunerado en los hogares6. En definitiva, entendemos que este proceso intensificó los niveles de productividad, explotación y desgaste de la fuerza de trabajo, en la cual la reorganización de la jornada laboral es central. Así, coincidimos en plantear que la crisis desatada por la pandemia: “Para los empresarios constituye una oportunidad para imponer diferentes formas de flexibilización laboral; tercerización y externalización; como así también [una] estrategia de disciplinamiento laboral. Todo ello de la mano de un aumento de la productividad explotando la fuerza de trabajo en términos absolutos y relativos” (Delfini, Drolas, Montes Cató y Spinoza, 2020: 80-81). Este avance de la flexibilización laboral como tendencia general en diferentes sectores7 también se expresa en el transporte aéreo. La operación de vuelos específicos (de repatriación y sanitarios) precisó declarar como “esencial” a un grupo de trabajadoras y trabajadores aeronáuticos y, como tales, enfrentaron problemáticas similares a las de las otras actividades.

Los conflictos en el transporte aéreo siguieron la tendencia registrada en el sector de transporte en general durante los primeros meses del ASPO (marzo y abril): en primer lugar, prevalecieron los reclamos por condiciones de salud y seguridad (46%), y luego se destacaron las demandas por despidos y suspensiones colectivas (25%) y reducciones totales o parciales del salario y/o quita de derechos (25%) (Marticorena y D’Urso, 2020) 8. Basualdo y Peláez (2020) identifican que el tipo de reclamo varió en las distintas fases del ASPO. Siguiendo la periodización que proponen, encontramos que en la primera etapa (20 de marzo al 2 de abril) cobraron centralidad las demandas por garantizar las nuevas medidas sanitarias. Mientras que las ofensivas patronales sobre salarios y puestos de trabajo en las compañías aéreas se registraron durante el segundo momento (3 de abril al 26 de abril) 9.

En relación con los reclamos por elementos básicos de protección personal, en algunos casos se produjeron conflictos abiertos, como en el aeropuerto de Ezeiza, donde dos trabajadores tercerizados de seguridad de la empresa GPS (empresa de seguridad de los aeropuertos) fueron despedidos tras encabezar un reclamo para exigir guantes, barbijos y alcohol en gel10; en otros, la disputa por esos elementos no trascendió las puertas del avión y por eso no llegó a tomar estado público, aun cuando las y los trabajadores debieron asegurarlos por sus propios medios ante la improvisación de las empresas (Notas de campo, 21/05/2020). Si bien estos reclamos ocuparon un lugar central en la dinámica laboral cotidiana, nos enfocaremos en los conflictos abiertos por la eliminación de puestos de trabajo, reducciones salariales y/o quita de derechos y los rasgos que asumió esa conflictividad.

Nos proponemos analizar las transformaciones de la actual pandemia en el transporte aéreo a partir de dos ejes de investigación en curso: a) la ofensiva de las compañías aéreas ante la retracción de la actividad en el plano global y nacional y el avance sobre las condiciones de trabajo; y b) las respuestas sindicales en Argentina y las dinámicas de conflictividad en el sector, aspecto que ya hemos abordado en investigaciones previas (Cufré, 2018; Miguel, 2019). Para ello examinamos las políticas empresarias (Figari, 2017) de LATAM Argentina y del Grupo Aerolíneas Argentinas. Por su relevancia social y política, la aerolínea de bandera es el único caso abordado desde los estudios del trabajo (Miguel, 2019; Cufré, 2018; Luna, 2017; y Troncoso, 2017), mientras que en el caso de LATAM Argentina no existen producciones previas. De modo que el análisis exploratorio que aquí presentamos es la primera contribución a esta área de vacancia.

La respuesta para afrontar la crisis aerocomercial en 2020 consistió en un plan de reestructuración que fusionó las estructuras operativas de Austral (AU) y Aerolíneas Argentinas (AR), las dos operadoras aéreas que integran el grupo económico junto a JetPaq (servicio de correo), Aerohandling (servicio de rampa) y Optar (agencia de turismo). Esto implicó una reconfiguración del mapa sindical al unificar los gremios de pilotos de AR y AU, tensionar las divisiones internas entre cuerpos de delegados/as y comisiones directivas y consolidar las alianzas previas entre organizaciones. Estas dimensiones son trabajadas en la sección “La controversia en torno a la fusión de Aerolíneas Argentinas y Austral”.

A su vez, la selección de LATAM Argentina11 obedece a que es la empresa de capitales privados con mayor participación en el mercado argentino y uno de los mayores holdings de Latinoamérica que viene ejecutando un fuerte ajuste. El grado de visibilización de la lucha de las y los trabajadores12 frente a la estrategia patronal de suspender las operaciones y ofrecer retiros voluntarios, sin presentar quiebra, lo convierte en un caso emblemático no solo del sector aerocomercial argentino, sino también del conjunto de los conflictos laborales que tuvieron lugar en el país desde el inicio del ASPO. En este caso, planteamos que el modo de responder a la crisis provocada por la pandemia forma parte de una estrategia patronal gestada durante la expansión de la aerolínea a nivel continental. Este proceso es historizado brevemente en el apartado “La fundación de la ‘República de LATAM’”. Luego, en la sección “El ‘cese de operaciones’ como estrategia de extorsión” analizamos la salida de LATAM del país en 202013. Por último, sostenemos que en LATAM Argentina se expresa una dinámica de conflictividad con características propias del sector, en términos del repertorio de acciones colectivas y de las tensiones al interior de las organizaciones sindicales. Nos focalizamos en las tripulantes de cabina (azafatas, en el lenguaje coloquial) 14 y los técnicos aeronáuticos, colectivos que protagonizaron el proceso de resistencia. Esta dimensión corresponde al apartado “#NoALaExtorsiónLATAM: la resistencia de las y los trabajadores”.

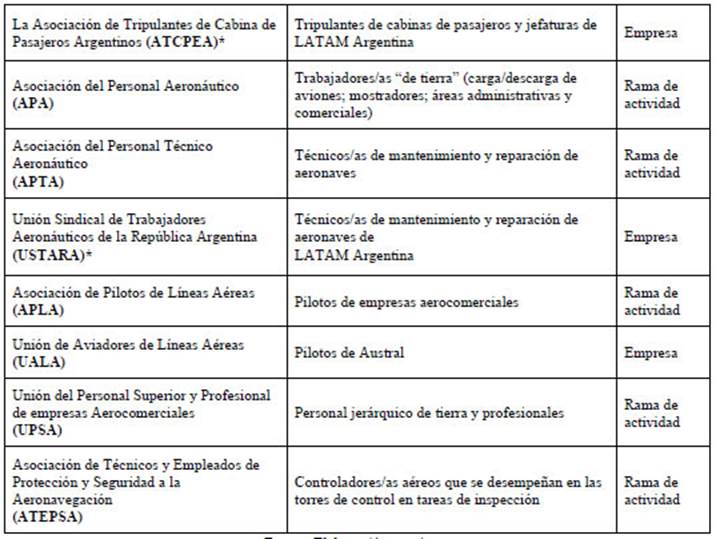

Para entender la configuración sindical que caracteriza al transporte aéreo es necesario aclarar que existe al menos un sindicato por cada una de las funciones técnicas involucradas en la salida y llegada de los vuelos. En general, los sindicatos se organizan por rama pero los convenios colectivos se firman por empresa. Así, por ejemplo, en la mayoría de las compañías aéreas los técnicos pertenecen a la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y las tripulantes de cabina a la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) 15. No obstante, en el caso de LATAM Argentina, las funciones técnicas y de tripulación tienen sus propios sindicatos de empresa. Los técnicos están representados por la Unión Sindical de Trabajadores Aeronáuticos de la República Argentina (USTARA). La Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros Argentinos (ATCPEA) es el gremio que inicialmente agrupó a las tripulantes cuando la empresa comenzó sus operaciones en Argentina en 200516. Pero actualmente, la mayoría está afiliada a la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), organización a la que pertenece el Cuerpo de Delegados/as de LATAM Argentina. A continuación se expone una síntesis de los sindicatos:

Trabajamos con múltiples fuentes secundarias y primarias tales como documentos sindicales, informes de organismos especializados, artículos periodísticos de medios nacionales e internacionales y entrevistas radiales, televisivas y gráficas a referentes gremiales. Asimismo, realizamos entrevistas por nuestra cuenta a los actores señalados de manera telefónica o presencial durante las movilizaciones17. También tomamos registros de redes sociales (Twitter e Instagram) de las cuentas sindicales oficiales y de las creadas por colectivos de trabajadoras y trabajadores aeronáuticos18. En relación al proceso de recolección y análisis de datos identificamos, por un lado, un conjunto de dificultades asociadas al acercamiento al campo y la imposibilidad de realizar entrevistas presenciales de la forma en las que conocíamos19. En segundo lugar, advertimos los obstáculos que generó en el acceso a los lugares de trabajo, a insumos y bibliografía20.

Ajústense sus cinturones: una crisis sin precedentes sacude al transporte aéreo

El escenario mundial

El sector arrastra una crisis previa a la pandemia y las aerolíneas venían ensayando distintas estrategias que encontraron su oportunidad de irrumpir en 2020. Para comprender cómo se desarrolló este fenómeno a nivel global y sus especificidades locales, es preciso considerar el funcionamiento de la actividad y los actores involucrados en las respuestas a la pandemia.

El impacto de la crisis de la aviación comercial excede la situación de las compañías aéreas, dado que se trata de una actividad que tiene un potente efecto multiplicador en las economías21, generando puestos de trabajo e ingresos en sectores asociados, fundamentalmente el turismo22. En este sentido, las transformaciones en el mundo del trabajo también afectaron la demanda de pasajes aéreos. La masificación del uso de aplicaciones para videoconferencias habilitó modalidades de trabajo remoto y la “virtualización” de múltiples instancias, otrora presenciales: desde congresos académicos hasta sesiones legislativas, por ejemplo.

Desde la International Air Transport Association23 (IATA), organización que representa a 290 aerolíneas, sostienen que la aviación mundial atraviesa la peor crisis de su historia. Ni siquiera el atentado del 11-S de 2001 en Estados Unidos significó un golpe tan contundente para la industria (IATA, 2020a). Ya en marzo de 2020, estimaciones basadas en estadísticas de la IATA calculaban que la recuperación llevaría al menos 6 meses, el doble de tiempo que en crisis anteriores tales como las provocadas por el SARS y la gripe aviar (Pierce, 2020). En noviembre de 2020, el reporte anual indicaba que la caída de los ingresos por pasajeros era del 66% y que la mitad de los 87.7 millones de puestos de trabajo de la industria estaban en riesgo (IATA, 2020a).

La actual implementación de los protocolos (IATA, 2020b) para reducir el riesgo de contagio implica inversiones en la infraestructura de los aeropuertos y en cada compañía aérea, alterando el complejo funcionamiento de las piezas que conforman el proceso de trabajo24. El uso del espacio aéreo y de la pista, la carga y descarga de los aviones, los controles sanitarios y migratorios son algunas de las tareas que involucran múltiples actores y que requieren estrictos niveles de coordinación entre sí. Uno de los puntos más debatidos es el distanciamiento social al interior de los aviones. Las aerolíneas, a través de la IATA, ejercieron presión para que no prosperasen los proyectos de dejar asientos libres, argumentando que los filtros de aire de los aviones y el uso de mascarillas son suficientes para reducir los riesgos de contagio (IATA, 2020b).

En este contexto, comenzaron a resonar con fuerza los pedidos de ayuda económica a los Estados. Si en la recesión de 2008-2009 salieron al rescate de los bancos, en la actual crisis las compañías aéreas se perfilan como las principales beneficiarias del auxilio estatal. El gobierno de Estados Unidos tomó la iniciativa cuando a mediados de abril de 2020 decidió destinar 25 mil millones de dólares al rescate de gigantes como American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines y Southwest para evitar quiebras y despidos. En el mes de julio anunció una segunda partida del mismo monto que incluyó a otras aerolíneas (Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, SkyWest Airlines, y Spirit Airlines), con lo que lleva desembolsados un total de 50 mil millones de dólares de ayuda al sector aerocomercial25.

A su vez, Alemania participó del rescate de Lufthansa, la aerolínea europea más importante, al haber desembolsado 9.000 millones de euros para evitar la quiebra. Aunque de esta manera el Estado alemán pasó a ser el principal accionista con el 20% del capital en su posesión, decidió renunciar al derecho de intervenir en la gestión de la empresa. Mientras tanto, las medidas de ahorro acordadas incluyeron la suspensión de aumentos salariales, bajas de las horas de vuelos y reducciones temporales en las contribuciones al plan de pensiones de la empresa. Además, Lufthansa consideró que tenía un exceso de 22.000 puestos de trabajo (de un total de 138.000) y comenzó a reducir puestos directivos y administrativos (Ámbito, 29/06/2020; Bae Negocios, 06/07/2020; Infobae, 07/07/2020). En noviembre de 2020, alcanzó un acuerdo con VERDI -sindicato de personal en tierra y tripulaciones- que protege de despidos hasta marzo de 2022, pero introduce programas de reducción salarial y de personal a través de jubilaciones parciales obligatorias (VERDI, 2020).

En Argentina, el transporte aéreo fue una de las primeras actividades afectadas y, seguramente, sea una de las últimas en recuperarse. En el apartado siguiente, profundizaremos sobre el escenario local a partir de las problemáticas previas al estallido de la pandemia, las respuestas empresariales y los procesos de conflictividad laboral en las compañías aéreas Aerolíneas Argentinas y LATAM Argentina.

La situación de la industria aerocomercial argentina

Desde el momento en que fue detectado el nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan, la circulación de personas por medio del transporte aéreo favoreció su acelerada propagación mundial. En consecuencia, el cierre de las fronteras por parte de los Estados y las restricciones a la circulación interna de personas obligaron a las líneas aéreas a cancelar los vuelos de pasajeros, o reducirlos al mínimo según los permisos de operación del país. El recorte temporal que tomamos abarca desde el 12 de marzo de 2020, fecha de suspensión de las operaciones internacionales en Argentina, hasta el 1 de noviembre de ese año, momento en el que se reanudaron los vuelos de cabotaje e internacionales26. Esta delimitación nos permite analizar la conflictividad en el sector durante el ese período de excepcionalidad del ASPO (marzo a noviembre de 2020), dejando por fuera los conflictos que se desarrollaron a partir de la “reactivación”. Durante esos meses, la actividad aerocomercial estuvo paralizada, a excepción de los vuelos sanitarios y otros especiales, de repatriación o internacionales, que fueron habilitados en situaciones puntuales. Sin embargo, este no es el único factor que afectó a las aerolíneas del mercado aerocomercial argentino.

La retracción del transporte aéreo a raíz del COVID-19 profundizó una crisis sectorial previa que responde a fenómenos de alcance global -vinculados a los ciclos de recesión y crecimiento27 de los últimos veinte años- y a factores locales. La “revolución de los aviones”, denominación acuñada por Guillermo Dietrich (ministro de Transporte 2015-2019), introdujo cambios en la política aerocomercial y modificó las condiciones de competencia a través de la llegada de las low cost, para las cuales se habilitó un nuevo aeropuerto en El Palomar, provincia de Buenos Aires28. Además, la eliminación del piso tarifario desató una feroz competencia que permitió a las low cost ganar posición en el mercado y perjudicó a aerolíneas como Andes y Avian29.

En el caso de Andes, la aerolínea comenzó a pagar los sueldos en cuotas a principios de 2019 y, para marzo de 2020, adeudaba de 4 a 6 meses. La empresa adhirió a la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) 30, lo cual les permitió a las y los trabajadores cobrar la mitad de sus ingresos, a la espera de que la patronal cumpliera con el 50% restante y el aguinaldo. La situación del Grupo Avian (Avianca Argentina) es aún más compleja, dado que dejó de volar y de pagar salarios en junio de 2019. En el contexto de pandemia la situación de las y los trabajadores se agravó porque la compañía no solicitó el ATP y, como aún son parte de la nómina de personal, no pudieron acceder al IFE.

Si bien las dos empresas con mayor peso en el mercado local (Grupo Aerolíneas Argentinas y LATAM Argentina) también se adaptaron a las nuevas condiciones de la “revolución de los aviones” al reconfigurar sus tarifas y servicios, la posición dominante que ocupan les dio mayor “espalda” para afrontar ese proceso. En ambos casos, la suspensión de vuelos en marzo de 2020 y el escenario de crisis mundial que se perfilaba fueron el puntapié para implementar distintos planes de ajuste. LATAM Argentina aprovechó la pandemia para profundizar un proceso de reducción de personal que ya estaba en marcha, y el Grupo Aerolíneas Argentinas encontró la posibilidad para reflotar proyectos de reestructuración. Las estrategias de ofensiva sobre los puestos y las condiciones de trabajo fueron distintas y, por ello, también el tipo de reclamo que prevaleció en cada conflicto. Sobre estos casos nos detendremos a continuación.

La controversia en torno a la fusión de Aerolíneas Argentinas y Austral

Como primera respuesta a la crisis por la pandemia, el 5 de mayo se anunció la fusión de AU con AR. Tan solo quince días después, se sumó a la lista de compañías que aplicaron suspensiones31, según lo estipula el artículo 223b de la Ley de Contrato de Trabajo. La medida pretende evitar duplicaciones en las estructuras para mejorar la productividad y generar un ahorro estimado en u$s100 millones al año. El comunicado oficial señala:

En este sentido, tomamos la decisión de fusionar Aerolíneas Argentinas y Austral. La duplicación de estructuras y procesos no tienen razón de ser, tenemos que trabajar bajo las mismas reglas operacionales. Para ello será necesario diseñar un proceso de unificación de escalafones, preservando el derecho de los trabajadores involucrados. Esto nos dará mayor racionalidad operativa, permitirá un crecimiento más ordenado y pensado en función de las necesidades del mercado, y no de las necesidades de nuestra propia estructura […]. Esto requerirá reordenar la fuerza laboral disponible, con distribución de turnos e integración de grupos de trabajo, de manera tal de cumplir con los tiempos de parada de avión que requiere la industria a nivel internacional. (Comunicado de la dirección de Aerolíneas Argentinas y Austral, 05/05/2020).

Sin embargo, la fusión de ambas empresas es una medida que exhibe ciertos grises y viene generando algunas controversias desde su anuncio. Tal como figura en la fuente citada, la propuesta de un crecimiento acorde a las “necesidades del mercado” genera desconfianza cuando se supone que la aerolínea de bandera debería cumplir un rol social y económico fundamental que exceda la búsqueda de la ganancia empresaria. Asimismo, el planteo de una mayor “productividad” y “eficiencia” y la intención de modificar los convenios colectivos32 despiertan dudas sobre cuál es el plan de fondo.

Al respecto, uno de los principales rechazos provino del gremio de los pilotos de Austral (UALA). En un comunicado denunciaron que la fusión se decidió a puertas cerradas, sin consenso ni diálogo con los sindicatos, y que la actual gestión pretende llevar adelante un “achique y cierre” (UALA, 05/05/2020). En esa dirección, señalaron que la decisión se aleja de la bandera levantada por los mismos funcionarios que años antes sostuvieron la defensa de la pluralidad de empresas nacionales y del Estado presente. Además, apuntaron a la medida por diferenciarse de la estrategia de rescate seguida por otros países para enfrentar las consecuencias de la crisis.

A su vez, agrupaciones de trabajadores/as o sectores opositores a las actuales conducciones de los sindicatos también expresaron una posición crítica. El Cuerpo de Delegados de la APTA en Austral rechazó que el área de mantenimiento y reparación de aeronaves fuera convertida en una unidad productiva independiente. Específicamente, son tres las cuestiones más criticadas: primero, que al ser una “unidad de mantenimiento” queda escindida de los recursos económicos que el Estado destine al Grupo AR; segundo, que cualquier administración futura de la compañía podría disolver o privatizar esa “unidad separada”; tercero, que modifica la relación contractual de las y los trabajadores al reorganizar tareas, funciones y categorías en el marco de un nuevo convenio colectivo33.

La fusión de AR-AU también sacó a relucir esas tensiones al interior de los sindicatos y el peso del posicionamiento político con respecto al Gobierno en la definición de las estrategias sindicales (Miguel, 2019). En particular, la Comisión Directiva de la APTA y el Cuerpo de Delegados de la APTA en Austral mantienen marcadas diferencias en la interpretación de los alcances de la política: mientras que la dirigencia aseguró que la medida no significaba un cierre o desmantelamiento y, por tanto, no comprometía los puestos de trabajo34, los delegados sostuvieron lo contrario, criticando la escasa información disponible. Pese a los reiterados pedidos de reuniones, la comisión directiva no habilitó instancias de comunicación para conocer el nuevo plan de negocios (Comunicado del Cuerpo de Delegados de la APTA Austral, 14/09/2020).

Este fuego cruzado escaló en el mes de septiembre cuando las autoridades del Grupo Aerolíneas Argentinas suspendieron por cinco días y despidieron a trabajadores y delegados que no concurrieron a los cursos de capacitación convocados por la empresa. El Cuerpo de Delegados había dispuesto que los técnicos de sus sectores no asistieran porque la medida implicaba un cambio de horario impuesto sin consenso con apenas 24 horas de antelación, cuando el convenio colectivo de trabajo estipula 30 días de preaviso (Comunicado Cuerpo de Delegados de la APTA en Austral, 02/09/2020). En cambio, la Comisión Directiva de la APTA no avaló la decisión de los delegados por considerar que los cursos eran indispensables para que los técnicos de Austral pudieran seguir prestando servicios una vez que finalizara la fusión entre las empresas. Para la dirección del sindicato, corrientes trotskistas como el Partido Obrero operan en la comisión interna gremial a través de la instigación y la manipulación política, llevando a que se tomen decisiones que atentan contra los planes empresariales y la continuidad laboral (Comunicado de la APTA, 13/09/2020).

En síntesis, el Cuerpo de Delegados de la APTA en Austral sostuvo una postura crítica sobre el proceso de fusión, en vistas de la falta de precisiones del plan y de la tendencia mundial a la flexibilización y el trabajo remoto. Mientras que en el caso de pilotos, la histórica diferencia entre los gremios de la APLA y la UALA se saldó en este contexto de crisis, las tensiones al interior de la APTA se profundizaron aún más. Al momento del cierre de este artículo, tenemos conocimiento de que la dirección del Grupo AR logró acordar con los pilotos de AR y AU la unificación de escalafones y de la representación gremial a cargo de la APLA (Ámbito, 05/10/2020). La AAA también llegó a un acuerdo “tanto respecto a los términos de la Fusión por absorción de Austral como a lo relativo a las cuestiones convencionales” (Comunicado de la Comisión Directiva de la AAA, Instagram del sindicato, 27/11/2020).

La dirección del Grupo Aerolíneas Argentinas se reunió, por un lado, con representantes de las y los trabajadores de tierra, pilotos, técnicos y personal jerárquico (APA, APLA, UALA, APTA y UPSA) y, por otro, con el gremio que nuclea a las tripulaciones (AAA) 35. La AAA, a su vez, integra la Federación de Personal Aeronáutico (FAPA), espacio que negoció paritarias del sector en forma conjunta hasta 2016 y al cual pertenecen APA, APLA, ATEPSA y UPSA. A finales de ese año, la AAA comenzó a tener una política separada en todas las instancias de interlocución. En 2017 la ruptura se explicitó, primero en la firma de comunicados separados, y luego se sella esta división con la conformación del “Frente de Sindicatos Aeronáuticos Unidos” que agrupa a APTA, APA, APLA, UALA, UPSA y ATEPSA.

Tanto en la composición de las mesas de negociación en el proceso de fusión como en el conflicto de LATAM que analizaremos más adelante, la Comisión Directiva de Aeronavegantes (AAA) mantuvo canales de interlocución por separado.

El caso de LATAM Argentina

La política aerocomercial vigente, heredada de la “revolución de los aviones”, permitió que LATAM pudiera priorizar las operaciones de otras filiales sobre la local. Esta posibilidad configuró la antesala de su “salida del país” que comenzó a mediados de 2020, luego de haber iniciado el proceso de reestructuración de la deuda según la legislación estadounidense (conocido como “Chapter Eleven”). De esta manera, la aerolínea más grande de la región, con sede central en Chile y filiales en Perú, Colombia y Ecuador, quedó habilitada para reorganizar sus balances financieros y adecuar las operaciones a una nueva demanda que no es muy prometedora y que ya aseguró el recorte de 3000 puestos de trabajo en esos países. Un punto a destacar de ese marco legal es que obligó a suspender el controvertido reparto de dividendos que estaba previsto entre sus accionistas, al menos por el tiempo que dure la renegociación. No obstante, LATAM Argentina, al igual que las filiales en Brasil y Paraguay, quedó excluida del procedimiento porque no se rige por esa legislación.

El 17 de junio de 2020, LATAM Argentina anunció el “cese de sus operaciones” en el país por tiempo indeterminado, tanto de pasajeros como de carga (LATAM, 17/06/2020). Fiel a su histórica política empresarial (Figari, 2017) antisindical, la decisión llegó a los medios de comunicación antes que a sus trabajadores/as y representantes gremiales. La trayectoria antisindical de LATAM proviene de una estrategia de expansión continental basada en una ofensiva contra los sindicatos existentes, su reemplazo por sindicatos de empresa, la persecución a dirigentes gremiales y una tendencia a la judicialización de las relaciones laborales36. A continuación, haremos una breve historización de la política empresaria de LAN, devenida LATAM a partir de 2010 tras la compra de TAM (Brasil). Luego, identificaremos cómo esas políticas se pusieron de manifiesto en el conflicto de 2020 y por qué las y los trabajadores las definieron como una “extorsión”.

La fundación de la “República de LATAM”

Iniciado a comienzos de la década del 2000, el proceso regional de expansión de LAN consistió en la compra de compañías quebradas o con serias dificultades económicas y la contratación de las y los trabajadores bajo nuevas condiciones laborales. Uno de los casos más emblemáticos fue el peruano ya que, tras los despidos masivos en Aeroperú y Aerocontinente en 2001, LAN compró las rutas y contrató al personal en modalidad temporal en condiciones de trabajo más desfavorables37. Procesos similares se dieron en Ecuador, a partir de los despidos en la VASP ese mismo año, y en Colombia con la compra de Aires en 2010. En el caso colombiano, la reestructuración implicó una modificación del plan de carrera que perjudicó a las tripulantes con mayor antigüedad y determinó que la colación para una jornada de trabajo de 12 horas fuera de un sándwich con papas fritas. A eso se sumó el despido de un dirigente sindical y la persecución a quienes pretendieran organizarse (ITF, 2012). En definitiva, la contratación de trabajadoras y trabajadores que habían resistido los procesos de despidos masivos fue un factor de presión que la compañía utilizó para que aceptaran condiciones laborales a la baja, como garantía para conservar sus puestos de trabajo.

El inicio de las operaciones de LAN en Argentina se concretó en 2005 a través de un acuerdo con la Secretaría de Transporte conducida por Ricardo Jaime, para garantizar la continuidad laboral de quienes trabajaban en LAFSA (Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima), también conocida como la “aerolínea de papel” (Entrevista 4). LAFSA nunca voló y había sido creada en 2003 para absorber a las y los trabajadores de las quebradas LAPA, Dinar y Southern Wings. Si bien LAN Argentina no compró la compañía, obtuvo sus rutas y contrató a más de 850 trabajadores y trabajadoras38.

En palabras de un trabajador, la capacidad de imponer condiciones y establecer sus propias reglas dieron lugar a una verdadera “República de LATAM” (Notas de campo, 30/07/2020). Esta categoría nativa condensa una definición sobre LATAM que resulta pertinente para el análisis del conflicto actual. La idea de la compañía como una “República”, con reglas que rigen dentro de ella como si se tratara de un orden propio, sintetiza los rasgos de una política empresaria erigida sobre la discriminación sindical, el deterioro de las condiciones laborales y el disciplinamiento laboral39.

El proceso de incorporación a la empresa recién creada estuvo atravesado por la disputa por garantizar las condiciones de trabajo en ese plan de continuidad laboral40. En el caso del personal de vuelo, LAN Argentina logró que este no fuera representado por el sindicato de rama (AAA) sino por la ATCPEA, organización que había sido fundada en 2003 por las y los trabajadores despedidos de LAPA, Dinar y Southern Wings. De este modo, la ATCPEA se convirtió en el sindicato de empresa para representar a las tripulantes. Sobre este proceso, una de las integrantes del Cuerpo de Delegados/as de la AAA en LATAM Argentina, explica que:

... ATCPEA, que se conformó con el ingreso de LAN, con una buena intención que era organizar a las trabajadoras y trabajadores en esta nueva empresa. Pero, por otro lado, un sindicato de empresa, ¿no? Con todo lo que eso implica, que también lo fui entendiendo al escuchar a mis compañeras. El modelo argentino es el sindicato por actividad. LAN, de hecho, fue pionera en el sindicato amarillo, el sindicato por empresa. Con lo cual atomiza la fuerza sindical y va imponiendo lo que le parece. Porque hasta 2014 no tuvimos convenio colectivo de trabajo. (Entrevista 4).

Con este sindicato por empresa, LAN Argentina logró importar un aspecto fundamental de su modelo de relaciones laborales y firmó un acuerdo con la ATCPEA, asociación de inscripción simple que hasta la actualidad representa a una parte del colectivo laboral. Así, el puntapié inicial en el mercado argentino fue de la mano de un primer avance sobre condiciones históricamente conquistadas. Recién en el año 2014 se alcanzó un convenio colectivo de trabajo con el sindicato de Aeronavegantes (AAA), tras un largo proceso de organización que fue impulsado por los y las trabajadoras que actualmente integran el Cuerpo de Delegados/as de la AAA en LATAM Argentina en articulación con la Red Sindical LATAM ITF (Feller y Conrow, 2017).

Por lo tanto, esta impronta antisindical es previa al estallido de la pandemia y se expresó en el conflicto por el “cese de operaciones” cuando la compañía buscó individualizar las relaciones laborales, presionando a las y los trabajadores para que aceptaran retiros voluntarios en un contexto de suspensión del pago de salarios (Notas de campo, 30/07/2020). En las líneas que siguen, ampliaremos sobre la política implementada por LATAM y la resistencia de las y los trabajadores.

El “cese de operaciones” como estrategia de extorsión

En abril de 2020 LATAM Argentina impuso una rebaja salarial de forma unilateral. Las y los trabajadores, solamente con la mitad del sueldo en sus bolsillos, se enteraron del “cese de operaciones” a través de los medios de comunicación el 17 de junio de 2020. Una vez que la noticia había trascendido, recibieron “un mail corporativo diciendo de manera ambigua que se van del país, pero que se quedan con las rutas internacionales. ¿Por qué ambiguo? Porque: o se van, o se quedan” (Entrevista 2). No implicaba cierre o quiebra; tampoco era sinónimo de despidos, a diferencia de la política aplicada en otras filiales del holding, como Brasil, Colombia y Paraguay. La falta de claridad en torno al significado del anuncio profundizó el escenario de incertidumbre que la pandemia había generado, y se convirtió en el principal elemento de presión para que las y los trabajadores aceptaran los retiros “voluntarios” 41.

En concreto, la decisión consistió en abandonar sus doce rutas de cabotaje42, mientras que los cuatro destinos internacionales continuarían a cargo de las otras filiales del grupo. Como se mencionó anteriormente, la legislación argentina exige que los vuelos internos sean realizados por compañías registradas en el país (con personal regido por leyes laborales locales). Por ello, el holding LATAM tenía, en simultáneo, vuelos operados por la filial argentina en cabotaje, y por esta u otras filiales para los internacionales. En definitiva, solo resultaron afectadas las operaciones de LATAM Argentina, sin que el holding perdiera sus rutas internacionales. Con motivo de ello, uno de los primeros posicionamientos sindicales fue el rechazo a esta ambigüedad. Según Pablo Biró, secretario general de la APLA, uno de los sindicatos de pilotos: “Si LATAM quiere dejar de operar en el país, tiene que dejar de operar como holding, no como filial argentina. No puede ser que te tiren los laburantes por la cabeza y se sigan llevando los dólares de la Argentina” (entrevista en Radio Con Vos, 17/06/2020). Biró explicó que en los últimos años el holding se benefició de una posición monopólica en ciertos destinos; en ausencia de competidoras que realizaran los mismos tramos, la empresa aprovechó para fortalecer las operaciones del Grupo LATAM (no LATAM Argentina) con tripulaciones regidas por normas laborales de sus países de origen.

El mismo día del anuncio, el presidente Alberto Fernández hizo declaraciones en un programa de televisión insinuando que se trató de una decisión lógica frente a la situación general del transporte aéreo43. No obstante, de acuerdo con la compañía, la decisión no fue solamente una consecuencia del impacto de la pandemia, sino que también se vio motorizada por “la dificultad de generar múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual” (LATAM, 17/06/2020). La declaración apuntaba al Gobierno argentino al considerar que tanto el decreto que prohíbe reducir salarios (Decreto N° 297/2020) como las intimaciones del Ministerio de Trabajo a LATAM Argentina para que diera marcha atrás con la rebaja salarial obstaculizaban la continuidad de las operaciones en el país. Ahora bien, en el período 2013-2019, LATAM había reducido su personal un 21% a nivel holding y un 25% en LATAM Argentina (Informe APA, 2020). Esto muestra que el proceso de ajuste y eliminación de puestos de trabajo era previo y que la situación de la pandemia fue una vía para profundizarlo. Mediante una decisión unilateral, la filial argentina no dudó en avanzar en su ofensiva al implementar un recorte salarial del 50% durante abril, mayo y junio. En paralelo, la compañía había solicitado el ATP para pagar los sueldos.

Luego del anuncio del “cese de operaciones”, LATAM Argentina gestionó el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo que, de resolverse a favor de la empresa, permitiría despedir (con una indemnización reducida) o suspender por razones de fuerza mayor. La normativa prevé un plazo de diez días hábiles para que la parte empleadora, los sindicatos y el Estado acuerden la modalidad y el alcance de estas medidas. El PPC fue rechazado porque la empresa no cumplía con el requisito de seguir en actividad. Por este motivo, en caso de aplicar despidos, debería pagar la doble indemnización establecida por el Gobierno frente a la emergencia de la pandemia. En septiembre, cerca de 1000 trabajadores/as (de un total de 1715) 44 ya habían aceptado el retiro voluntario45.

#NoALaExtorsiónLATAM: la resistencia de las y los trabajadores

El conflicto desatado por el cese de operaciones de LATAM en el país alcanzó una importante visibilidad en los medios de comunicación y extensión en el tiempo gracias al despliegue de una multiplicidad de acciones de lucha por parte de las tripulantes y los técnicos. La principal consigna, levantada mediante el hashtag #NoALaExtorsiónLATAM y con una fuerte difusión en las redes sociales, buscó poner en el centro de la agenda pública la discusión sobre el carácter del conflicto en dos sentidos. Primero, al señalar que la empresa no había cerrado ni efectuado despidos, sino que aprovechaba el contexto de incertidumbre de la pandemia para presionar y lograr la firma de los retiros voluntarios. Segundo, al enfatizar que el carácter extorsivo era expresión de una política antisindical de larga data que las y los trabajadores ya conocían.

Inicialmente, las medidas de acción fueron impulsadas por las y los trabajadores efectivos de LATAM Argentina, y luego se extendieron a sectores tercerizados y a otras empresas como Andes y Avian, las cuales tienen conflictos anteriores a la pandemia. Dentro del ámbito de representación de las y los trabajadores directos de LATAM Argentina, hubo una fuerte participación de trabajadoras pertenecientes al sector de tripulantes de cabina y del Cuerpo de Delegados/as de la AAA, pero no así de la comisión directiva de dicho sindicato46. También fueron protagonistas los técnicos de mantenimiento y reparación de aeronaves y despachantes de LATAM Argentina agrupados en la USTARA.

En una primera etapa, las acciones de lucha estuvieron dirigidas contra la empresa. El disparador fue el intento de LATAM de tercerizar47 el trabajo de los técnicos para llevarse los aviones a Chile. Desde el 15 de julio y durante dieciséis días, un grupo de 23 técnicos aeronáuticos ocupó el hangar de Aeroparque donde estaban las aeronaves para impedir esa maniobra, que implicaría un avance en el vaciamiento de la aerolínea. A partir de la ocupación, las y los trabajadores en conflicto empezaron a trazar una agenda común entre todos los sectores de la empresa, tomando Aeroparque como punto central de concentración. En esa dirección, luego se llevaron adelante acciones que plantearon la realización de “caravanas”. La primera dio la vuelta alrededor de Aeroparque para dar apoyo a los trabajadores que todavía estaban dentro del hangar. La segunda y la tercera caravana tuvieron el mismo itinerario: partieron del aeropuerto a la Embajada de Chile y finalizaron en el Obelisco. En simultáneo, realizaron una fuerte campaña de difusión en redes que apeló principalmente a figuras reconocidas del mundo del espectáculo para “viralizar” el conflicto bajo la consigna #NoAlLaExtorsiónLATAM. También, dentro de las acciones desplegadas, el video coreográfico o flashmob realizado por las tripulantes adquirió gran visibilidad en medios de comunicación nacionales y en las redes sociales (Comunidad Tripulantes, 02/09/2020). En ese momento, la evaluación del plan de lucha y de la ocupación en particular fue positiva, en cuanto permitió frenar el total desmantelamiento de la empresa: “Con la ocupación del hangar evitamos el vaciamiento de LATAM” (declaraciones de técnico de LATAM en El Socialista, 05/08/2020).

Tanto el despliegue de la performance de las tripulantes como la ocupación del hangar y la modalidad de las caravanas son tres formas de acción colectiva que ponen en juego elementos del repertorio de protesta propio del sector. En el caso del flashmob, el uso de los uniformes y los elementos de trabajo recupera la reivindicación como profesionales de la seguridad aérea. La permanencia en el hangar y las caravanas forman parte de la memoria colectiva asociada a las históricas luchas contra el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas durante los procesos de privatización (Cufré, 2018).

En noviembre de 2020 hubo un viraje en la interlocución hacia el Estado por la continuidad de los puestos de trabajo. Las acciones se orientaron principalmente hacia el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo. Los motivos de este cambio de estrategia responden a que, hasta ese momento, habían considerado insuficiente la intervención estatal (de marzo a esa fecha solo había realizado dos intimaciones para que la línea aérea completara el pago de salarios). En consecuencia, decidieron ejercer presión para atribuirle al Estado la responsabilidad de acelerar la resolución de un conflicto que se dilataba en el tiempo, fundamentalmente porque LATAM Argentina no tomaba una determinación con respecto a la continuidad laboral de quienes aún no habían aceptado el retiro voluntario:

La realidad es que LATAM no despidió y pareciera haber cada vez más indicios de que tienen idea de darle una continuidad con lo que quede de personal y dando una pelea a futuro que tendría que ir de la mano con llevar las condiciones de laburo a la baja, que -insisto- es lo que hizo en todas las filiales del holding y acá le está dando un poquitito más de trabajo. (Entrevista 3).

Las direcciones sindicales impulsaron medidas de acción por el conflicto de LATAM recién el 23 de octubre (APA y UPSA) y el 11 de noviembre, cuando los Sindicatos Aeronáuticos Unidos (APA, APLA, APTA, ATEPSA, UALA y UPSA) realizaron una gran caravana que abarcó el Aeropuerto de Ezeiza y los ministerios de Transporte y Trabajo como forma de protesta frente a la pasividad de ambas carteras. Previamente, estos sindicatos no habían convocado a movilizar a ninguna de las acciones organizadas por el colectivo de “trabajadores de LATAM en lucha”, el Cuerpo de Delegados/as de la AAA en LATAM Argentina y la USTARA48.

En la mesa en el Ministerio de Transporte que inició en junio participó el Cuerpo de Delegados/as de AAA en LATAM Argentina y representantes de las comisiones directivas de los Sindicatos Aeronáuticos Unidos (Comunicado 22/10/2020). La ATCPEA participó junto a ese sector en algunas instancias de negociación. La composición de esa instancia de diálogo es una fotografía del actual mapa de alianzas entre, por un lado, las comisiones directivas de esos sindicatos que actúan en forma conjunta y, por otro, el Cuerpo de Delegados/as de la AAA en LATAM Argentina. La división previa con la conducción de ese gremio se profundizó durante el conflicto, no solo porque la dirigencia se mantuvo al margen del proceso organizativo (de lucha en la calle y de articulación con otros actores) sino porque, además, colaboró en presionar la firma de los retiros voluntarios.

Reflexiones finales

Estudiar un fenómeno social en el momento en que está ocurriendo y escribir sobre él, sumado a la transformación que el ASPO generó sobre nuestras propias condiciones de trabajo, implicó un doble desafío. En este trabajo, expusimos un análisis general de la actividad aerocomercial en el contexto de la pandemia que nos permitió identificar tendencias tanto en la forma que asumió la ofensiva patronal como en los procesos de conflictividad. Si bien esta decisión conlleva la pérdida de profundidad, también otorga la ventaja de poder componer un escenario general y reconocer dimensiones que se abren para futuras investigaciones. Encontramos que las respuestas de las compañías aéreas, sus políticas de ajuste y demandas al Estado dan cuenta de una reconfiguración de la industria global que en el plano local suscita diversas particularidades.

Sostenemos que la pandemia profundizó una crisis previa del sector vinculada a la implementación de la “revolución de los aviones” y que, en los casos del Grupo Aerolíneas Argentinas y LATAM Argentina, funcionó como un vehículo para llevar adelante procesos de ajuste que ya estaban en los planes de las empresas.

La fusión de AR-AU todavía en curso plantea la incógnita acerca del alcance de la transformación de las relaciones laborales en la aerolínea de bandera, teniendo en cuenta que la medida plantea una fuerte reestructuración interna con metas de productividad, unificación de escalafones y modificación de convenios colectivos. Además, la absorción de los pilotos de Austral (UALA) por parte de la APLA y las tensiones al interior de la APTA (técnicos) deja abierto el análisis de la dinámica sindical por venir.

En LATAM Argentina encontramos que, en cuanto a la respuesta sindical, también se profundizan las tensiones preexistentes entre el Cuerpo de Delegados/as y la Comisión Directiva de la AAA y, al igual que en AR, quedan expuestas las alianzas sindicales previas (el conjunto de organizaciones que conforman el espacio de Sindicatos Aeronáuticos Unidos sostiene su estrategia de acción conjunta, mientras que la AAA se mantiene por fuera).

El alto nivel de conflictividad protagonizado por el sector de tripulantes de cabina no solo se debe a la situación límite de la pérdida de las fuentes de trabajo, sino también a un largo proceso de organización sindical de resistencia a las estrategias de “extorsión” de LATAM sobre el cual es preciso indagar. Las políticas orientadas a debilitar a los sindicatos para individualizar las negociaciones y fragmentar al colectivo laboral fueron resistidas a nivel regional, pero con rasgos específicos en cada país. De esta manera, cabe la pregunta acerca del rol que tuvieron las redes sindicales internacionales y su articulación con los procesos de resistencia locales. Por este motivo, resulta clave poder avanzar en la producción de conocimiento sobre el proceso histórico de la lucha dentro de LATAM Argentina que les permitió a sus trabajadores/as acumular una fuerza sindical considerable para afrontar este momento crítico.

En el conflicto desencadenado por el “cese de operaciones”, LATAM Argentina cumplió su objetivo de reducir personal a través de los retiros voluntarios, imponiendo de esta manera las reglas que gobiernan en la “República de LATAM”' a la que refieren sus trabajadores/as. Esos rasgos de la política, junto con las prácticas de persecución sindical e intentos de individualización de las relaciones laborales y judicialización de los conflictos laborales, forman parte de una ofensiva patronal que se remonta al momento de expansión iniciado en 2001. Además, los despidos del período 2013-2019 muestran que los actuales planes de LATAM no habrían surgido por la pandemia, sino que se trataría de una agenda de reestructuración planificada hace tiempo que, en este contexto, encuentra el camino allanado para avanzar en la región (a través de despidos masivos de personal, cierre de sectores, flexibilización y salarios a la baja).

Por último, si bien el artículo se centró en la industria aerocomercial argentina, hallamos similitudes registradas en los procesos de conflictividad general durante el ASPO: los cambios en la organización del trabajo y la preeminencia de reclamos por condiciones de salud y seguridad, seguidos por las demandas por despidos, suspensiones y reducciones salariales. Al igual que en otros sectores, consideramos que a futuro los principales focos de conflicto estarán centrados no solo en la disputa por la continuidad laboral y por la garantía de medidas de protección, sino en la resistencia a los cambios en la organización laboral implementados con la excusa de la pandemia.