Introducción

La irrupción de la pandemia por el virus SARS-CoV2 a nivel mundial, a principios del año 2020, implicó el establecimiento de una crisis de magnitudes inimaginables en materia de salud, economía y política a escala planetaria que generó dinámicas particulares y agravó las problemáticas que ya se encontraban presentes o estaban latentes. En América Latina en general, esta situación incrementó las condiciones de bajo crecimiento económico, aumento de la pobreza y desigualdad estructural. Argentina4, en particular, atravesaba también una profunda crisis económica, agudizada a partir de 2016 con los ajustes económicos y las políticas neoliberales de los últimos años (Benza, Dalle y Maceira, 2022). En este país, el 3 de marzo de 2020 es confirmado el primer caso de coronavirus y el 20 de marzo inició el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) que restringía la libre circulación de las personas, por lo que todas las actividades económicas se paralizaron, con excepción de aquellas consideradas esenciales.

En este contexto de suspensión de todas las actividades que requerían el tránsito en la vía pública y la aglomeración de personas, entre los grupos más afectados estuvieron quienes trabajan en la economía popular, particularmente en la venta callejera y que tuvieron que afrontar esta inédita situación en las condiciones más desfavorables y plagadas de limitaciones e incertidumbres. Las disposiciones de aislamiento social provocaron un escenario desolador que afectaba a varios centenares de trabajadores (y sus familias), quienes no podían cumplir con sus labores diarias y así obtener su sustento.

La provincia de Jujuy tiene un mercado de trabajo históricamente caracterizado por la presencia de trabajadoras/es independientes (monotributistas y/o trabajadoras/es de la economía popular), quienes vieron acrecentada su precaria situación socioeconómica ante la crisis sanitaria por la imposibilidad de desarrollar las actividades que garantizan un ingreso día a día5. El comercio callejero, tanto en Jujuy como en el resto de Argentina, es uno de los más desprotegidos y perseguidos por el Estado, es foco de diversas estigmatizaciones y resulta ser un trabajo mayormente feminizado. Si le sumamos, entonces, la condición de mujeres, donde además se superponen actividades productivas y reproductivas, la situación de gravedad se agudiza.

A partir de esta situación, proponemos analizar las estrategias (económicas y extraeconómicas) implementadas por las mujeres pertenecientes6 a la economía popular a partir del ASPO, centrando la atención en las trabajadoras de venta callejera, algunas nucleadas en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y otras independientes, que comercializan sus productos agrícola-ganaderos en una de las zonas con mayor presencia de venta callejera de la ciudad: la zona de la vieja terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy (ciudad capital de la provincia de Jujuy, en el extremo noroeste de la República Argentina).

Al considerar a las vendedoras callejeras como parte de la economía popular, consideramos necesario exponer brevemente una revisión sobre las categorías históricas y actuales sobre las concepciones de economía popular desde sus dimensiones económica, política y simbólica, haciendo énfasis particularmente en América Latina, para contextualizar la situación en la provincia de Jujuy y focalizar en la venta callejera.

En un segundo momento, se describe la zona comercial emblemática de los sectores populares como es la vieja terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, buscando dar cuenta del contexto en el que se desplegaron estrategias de distribución y consumo de los productos que comercializaban las vendedoras callejeras durante la etapa más dura del ASPO, entre mayo y septiembre de 2020, poniendo énfasis en las formas de adquisición y traslado de la materia prima o la mercancía para la producción y venta, los procesos productivos, los cambios de rubro y las nuevas estrategias de comercialización ante la prohibición del uso del espacio público en la ciudad.

A partir de estos resultados retomamos la discusión sobre economía popular, buscando enriquecer una mirada compleja y multidimensional. Entendemos que si bien parte del origen de la economía popular en Argentina (y América Latina) está en la crisis provocada por políticas neoliberales de exclusión, en Jujuy su derrotero es producto de la mixtura propia del mundo andino, donde se entrelazan en un espacio/tiempo las dimensiones económicas, sociales y culturales de producción, distribución y consumo, dado que no solo implica la compra/venta de productos y/o servicios sino que conforma un escenario multifacético donde se construyen identidades y subjetividades y se conjugan y complementan las prácticas y espacios productivos con los reproductivos y de cuidado que, sobre todo, ejercen las mujeres. Estas dimensiones materiales y simbólicas son atravesadas, a su vez, por relaciones de poder que se expresan, por ejemplo, en la disputa por el uso del espacio público y la legitimidad de la actividad entre las vendedoras y el Estado, municipal y provincial.

Nuestro foco puesto sobre las mujeres, en un ámbito no exclusivamente ocupado por ellas, se debe a la alta preminencia femenina en esta rama de la economía popular (Bergesio y Golovanevsky, 2011), explicada en parte porque son las más proclives a sufrir las embestidas de las crisis económicas por los procesos de feminización de la pobreza, a la vez que, por sus obligaciones con el cuidado familiar, son quienes protagonizan las resistencias ante estas crisis (Hopp, Maldovan Bonelli, Frega y Trajtemberg, 2020).

Dicotomía formal-informal y sus definiciones conceptuales

La venta callejera es un fenómeno tan antiguo como amplio (Busso, 2006; Quirós, 1994), sin embargo, su actual importancia -en términos político-económicos- está relacionado con las contracciones cíclicas que caracterizan al capitalismo.

Una de las primeras conceptualizaciones sobre la emergencia de trabajadores informales fue la teoría de la marginalidad que, a grandes rasgos, se dio a partir de posicionamientos desarrollistas que visualizaban a la sociedad escindida entre dos grandes sectores: uno tradicional y otro moderno (Bergesio, 2016).

El concepto de economía informal aparece por primera vez en una serie de estudios acerca del mercado laboral urbano en África. Keith Hart acuñó el término en el Informe de Kenia (OIT, 1972), planteando allí, entre otros puntos, que este sector genera numerosos empleos. Desde una visión neoliberal, lo decisivo no sería la existencia de un orden capitalista, sino su ausencia, ya que el aumento de la informalidad sería producto de un sistema mercantilista.

En Argentina, sería imposible comprender el desarrollo conceptual de la economía popular sin tener en cuenta la historicidad político-económica que rodea su origen. La implementación de políticas neoliberales en la década de 1990 y la desregulación de la economía, la apertura externa y las privatizaciones profundizaron la acumulación de renta y procesos de concentración del capital. Esta situación se reflejó, a nivel social, en un creciente desempleo, precarización laboral y empobrecimiento que trepó a cantidades exorbitantes (Altimir y Beccaria, 2001; Beccaria y López, 1996). Entonces, cobraron importancia los sectores sociales surgidos al calor de estos conflictos: los movimientos sociales de desocupados o “piqueteros” (Svampa y Pereyra, 2003), que tuvieron gran influencia social y política en el recambio del siglo. En 2011 se difunde la categoría de “economía popular” con la creación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y una pugna por la adquisición de derechos, como la percepción de un salario, el reconocimiento estatal y la sindicalización, entre otras reivindicaciones.

Así, la venta ambulante, informal, callejera, etc. ha sido objeto de numerosos estudios que buscan su explicación, cuando no su erradicación (Bergesio, 2004a; Castells y Portes 1989; De Soto, 1986; Tokman, 1987). Pero, a partir del cambio de siglo y la crisis durante esos años en Argentina, la comprensión de los procesos económicos populares incluyó la complejidad de entramados comunitarios, desigualdades de género, precarización laboral y construcción de identidades colectivas que motivaron estudios más holísticos, aunque situados7 (Busso, González y Brown, 2022; Fernández Álvarez, 2012; Kessler, Svampa y González Bombal, 2010), además de haberse desarrollado una propuesta sociológica que define la clase trabajadora informal (Benza et al., 2022) o precariado (Gutiérrez, Mansilla y Assusa, 2022) y distintas formas de medición estadística de la informalidad (Bergesio y Golovanesky, 2013; Mascareño, Barbetti, Gudiño y Pozzer, 2022).

Además, cada vez más trabajos comenzaron a señalar la preeminencia de presencia femenina en estas actividades económicas. Bergesio (2004b y 2006) muestra que a pesar de la invisibilidad del sector en general, y de las mujeres en particular en su interior, existe una sobrerrepresentación de ellas en estas actividades dada por la flexibilidad de horarios, que permite desarrollar tareas tanto productivas como reproductivas, en algunos casos incluso en un mismo espacio/tiempo. La OIT (2002) señala que tanto las mujeres como el resto de la población en situación de vulnerabilidad se ven obligadas a asumir estos tipos de trabajos con baja compensación, en situaciones inseguras y en condiciones de sobreexplotación, debido a la naturaleza misma del mercado de trabajo excluyente, en tanto que la ONU Mujeres (2016) afirma que la economía informal, a pesar de poseer mayor presencia femenina, hacia adentro las mujeres se encuentran en desventaja respecto de los hombres, quedando relegadas en trabajos de cuidado y asistencia doméstica.

Más recientemente, Gago (2014) retoma el concepto de informalidad, pero ya no como una categoría dicotómica que diferencia a quienes se encuentran dentro y fuera del orden capitalista o desde la frontera de la legalidad, sino a partir de su carácter inherente de innovación, de creación de formas nuevas (productivas, comerciales, relacionales, etc.), como la superposición de elementos heterogéneos que intervienen en la creación de valor para quienes la ejercen. Este proceso decanta en la necesidad de reconocimiento y de inscripción institucional por parte del Estado. La informalidad no estaría dada por la falta de formalidad, sino por la búsqueda de nuevas formas de lo económico. Por otra parte, la caracterización de informal no logra captar una heterogeneidad y riqueza basada en la satisfacción de necesidades concretas o formas alternativas a la búsqueda o la concepción de la utilidad (González, 2022).

Algunas definiciones sobre la economía popular

Son diversas las formas de relacionar lo popular con la economía y de conceptualizar las distintas dimensiones, no solo económica, sino también social, simbólica y política.

Algunos autores latinoamericanos, marxistas y neomarxistas (Castells y Portes, 1989; Palma, 1987; Quijano, 1998, y otros) definen la economía popular explicándola a partir de la articulación de modos de producción, donde el capitalismo es el dominante. El problema en este caso no sería de desarrollo sino, más bien, de transformación del sistema de explotación capitalista (Bergesio, 2016).

Coraggio (1998) define a la economía popular como el conjunto de recursos, prácticas y relaciones económicas propias de los agentes económicos populares de una sociedad. Se trata de unidades elementales de producción-reproducción (individuales, comunitarias, etc.) orientadas hacia la reproducción de sus miembros, que dependen, fundamentalmente, de la utilización de su capacidad de trabajo, es decir, de la capacidad de los miembros de la unidad para trabajar. No existiría, por ello, acumulación ni explotación a través del trabajo asalariado (Arango, Chena y Roig, 2017). Más recientemente, Coraggio (2020) indicó que las personas de la economía popular hacen del trabajo (y sus relaciones derivadas) el principal canal de integración social8, ya que “dependen fundamentalmente de la continua realización y desarrollo de su propia fuerza de trabajo (energía, destrezas, conocimientos), bajo formas dependientes o autónomas, para sobrevivir y sostener proyectos colectivos de vida digna” (p. 129).

El énfasis en la búsqueda de la reproducción ampliada de la vida como alternativa a la acumulación capitalista se reivindica desde las posturas relacionadas con la economía social y solidaria, ya que quienes ejercen este tipo de economía construiría formas de trabajo solidarias y cooperativas. Este posicionamiento suele contribuir a una configuración prístina de la alternativa que siempre queda frustrada ante las experiencias “realmente existentes” (Cabrera y Vio, 2014).

En la práctica, en la economía popular resaltan estrategias territoriales de reproducción, tejiendo o haciendo más densos los vínculos familiares o vecinales, coadyuvando al sostenimiento y a la ampliación del capital social. Es decir, estos escenarios específicos les permiten reproducir su vida y obtener los recursos necesarios para el sostenimiento del hogar. Aún más, la ampliación de las fronteras de una modalidad neoextractiva que Gago y Mezzarda (2017) denominaron “extractivismo ampliado” produce en los circuitos de las economías populares nuevas dinámicas de expansión.

Una definición político-sindical entiende a la economía popular como una forma de organización social y económica que se desarrolla principalmente en los sectores vulnerables de la sociedad (Pérsico, Navarro, Navarro, Geandet, Roig y Chena, 2017). Se alimenta del proceso de exclusión que genera la concentración tecnológica/financiera y, también, de oficios y actividades tradicionales que se conservan en los márgenes del capitalismo. Son trabajadores, sin los derechos laborales que otorga la relación de dependencia, obligados a crearse su propio trabajo, en un contexto que carece de las instituciones necesarias para valorizar su actividad de manera positiva.

Respecto a sus prácticas podríamos afirmar que estas se articulan en tres grandes dimensiones de la vida social: simbólica, política y económica. En lo político, se desarrollaron formas de organización con una fuerte presencia del cooperativismo y del movimientismo. El horizonte de esta forma de organización es que el Estado deje de considerar a quienes ejercen la economía popular como meros sujetos pasivos receptores de políticas sociales y los tome como sujetos de derechos laborales (Arango et al., 2017).

Desde lo simbólico, quienes ejercen la economía popular construyeron un horizonte de sentido de sus vidas que no pasa por la acumulación del capital, sino por tener una economía a la altura de sus necesidades y que permita ampliar su existencia. Se encuentran también en muchas ocasiones atravesados por relaciones de solidaridad, esenciales para poder enfrentar conjuntamente las adversidades, mediante acciones como el reconocimiento de una cultura popular propia. A través de la economía popular se crea comunidad, no escindida de tensiones y conflictos propios del sistema capitalista en el que se encuentra inmersa (Gago, Cielo y Gachet, 2018).

De todo lo expuesto rescatamos que hay una búsqueda de conceptualizar, integrar en términos teóricos a un segmento de relaciones económicas que pertenecen a una faceta no típicamente moderna, sino que se constituye con elementos que, a priori, se identificaron como “tradicionales” (sin entrar en una discusión sobre esta categoría, sino tratando de describir los fenómenos) e históricamente relacionados con la migración del campo a la ciudad.

La economía popular integraría esa masa/forma de relaciones y actores económicos que no son reconocidos formalmente por el sistema dominante, el capitalista, ya sea porque sus motivaciones no son típicas del cálculo formalista (escasez y medios alternativos), ya sea porque no logran insertarse de manera plena en el mercado laboral formal.

La marginalidad de estos actores y estas relaciones puede leerse por estar circunscripta a la liminalidad entre el sistema capitalista y otro comunitario/doméstico, lo que permite la articulación entre distintas racionalidades (motivaciones, producciones, valoraciones, etc.). Esta ubicación liminar le imprime creatividad a las prácticas y relaciones de actores que deben entrar y salir de sistemas económicos complementarios, coexistentes, pero distintos. En este sentido, el carácter popular no está relacionado de manera necesaria con la pobreza, sino con esos intersticios del sistema por el cual se cuelan relaciones económicas (valoraciones, consumos, circuitos, producciones), contrahegemónicas quizás, sostenidas por prácticas culturales situadas, específicas, territorializadas, en las que se encuentran presentes la solidaridad, pero también el cálculo y las relaciones de explotación.

La zona de la vieja terminal como espacio multidimensional

El área donde funcionó hasta 2016 la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy se configura como una vía conectada directamente con el centro comercial de la ciudad y que es transitada a diario por miles de personas, siendo una encrucijada donde confluyen las líneas de colectivos urbanos que conectan el centro con los barrios de la ciudad, en especial los de la zona sur, que son los más populosos.

La ex terminal de ómnibus o vieja terminal data de la década de 1970, momento en que ya se localizaba a un margen de este edificio una pequeña feria permanente pero precaria donde se comercializaban productos regionales, artesanales e industriales, sobre todo de origen boliviano o que ingresaban por esa frontera. Sin embargo, en la década de 1990 y producto de la crisis económica en la zona se multiplicaron los puestos callejeros y diversos espacios comerciales que no dejaron de crecer, a pesar de los numerosos planes de ordenamiento urbano municipales, que relocalizan en espacios comerciales cerrados a grupos de vendedores callejeros, liberando veredas que luego de un corto tiempo vuelven a ser ocupadas por nuevos comerciantes callejeros.

Esta área comprende un espacio aproximado de 12 cuadras en el cual se localiza el mercado municipal, una gran cantidad de galerías comerciales con pequeños locales comerciales y múltiples puestos de venta en las veredas, algunos de los cuales son fijos, otros semifijos y unos pocos ambulantes. En ellos se ofrecen una muy amplia variedad de productos primarios, industriales y artesanales, así como diversos tipos de servicios. En esta zona también confluyen los diversos medios de transporte urbano e interurbano de la provincia: colectivos, taxis, taxis compartidos y combis. Así, de lunes a sábado (en días hábiles) toda esta área es muy concurrida entre las 8 y las 22 horas. Aunque sus horas de mayor afluencia se sitúan entre las 9:00 y 13:30 horas y las 17:00 y 21:30 horas, siguiendo el movimiento comercial de la ciudad.

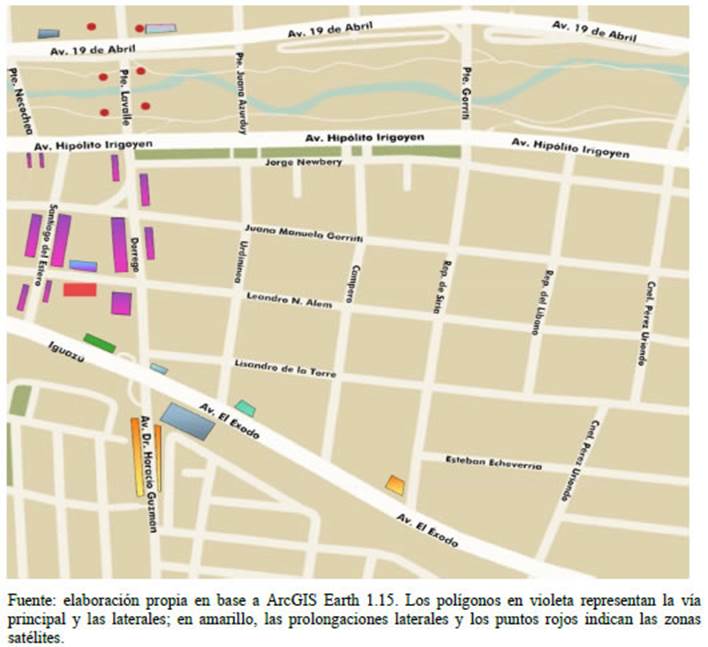

A ello se deben agregar tres zonas satélites que amplían el área. Si bien ellas tienen cierta separación de la zona central (en dos casos por la presencia de un puente y en el otro por un par de cuadras), conectan dicha zona con el centro de la ciudad en los dos primeros casos y en el tercero concentra el comercio de hojas de coca, producto tradicional de la región (Fig. 1).

Esta área, como luego señalaremos, tiene una gran presencia de puestos callejeros de venta de una amplia variedad de productos, que se entrelazan con galerías donde los artículos que se ofrecen no difieren mucho de los externos. A su vez, la gran concentración de paradas de medios de transporte que unen el centro de la ciudad con los barrios del sur y sureste de la ciudad (el área más poblada) y localidades cercanas genera un flujo constante de personas. Esta fisonomía se vio completamente alterada durante la etapa del ASPO de inicios y mediados de 2020.

En Jujuy, como en otras provincias del país, en una primera instancia se procedió a un cierre total de las actividades, durante la cual solo podían “salir” personas con ocupaciones definidas (DNU 297 en Paz, 2022). Unas semanas después se instaló el permiso formal (un papel que se tramitaba vía web) y hacia mitad de año los días para salir estaban definidos según la terminación del documento de identidad de cada persona (Bernasconi, Romero y Golovanevsky, 2021).

San Salvador de Jujuy mostraba por esos días una fisonomía totalmente extraña. En la zona de la vieja terminal de colectivos, los puestos de lata que pueblan sus veredas estaban cerrados. Las ferias, con sus pequeños pasillos siempre sobrepoblados, tenían vallas en sus entradas. La consigna jujeña de “Cuidate, cuidanos, quedate en casa” dejaba sin posibilidad de obtener su sustento diario a miles de trabajadores cuya fuente de ingresos dependía de salir a la calle, de transitar por las rutas, de ir de casa en casa, quienes, en tiempos de pandemia, enfrentaron un problema medular: al perder la calle, no podían trabajar; sin trabajar, no comían (Bergesio y González, 2020a).

Los últimos días de abril de 2020, desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se abrió el empadronamiento de vendedores ambulantes, que debió ser prorrogado dos veces debito a su alta demanda: cuando cerró el 5 de mayo sumaba cerca de 1100 inscriptos que buscaban retomar la comercialización de diversos productos, previa autorización de protocolos de bioseguridad9. En los primeros meses del ASPO en la zona de la vieja terminal de San Salvador de Jujuy las calles y veredas estaban completamente vacías, negocios cerrados y, como prueba de dinámica de otro tiempo, esqueletos de metal de puestos callejeros sin productos ni personas que los atendieran. Sin embargo, hubo algunos intentos aislados de quienes procuraron volver a comercializar sus productos, que fueron rápidamente levantados por autoridades policiales. Luego, cuando las medidas de aislamiento se fueron flexibilizando, la zona se fue repoblando y retomando paulatinamente su antigua dinámica. Así, en el registro realizado en mayo de 2021, en los días de semana cerca del mediodía, en la zona se contabilizaron cerca de 520 puestos en las veredas, cifra que los días sábado ascendía a 565. Por las noches estos puestos se erraban, pero por unas horas (entre las 21 y 24 horas aproximadamente), en una fracción frente a la exterminal, se instalaban manteros/as que vendían mayoritariamente ropa usada (en pocas cantidades y en medianas condiciones de uso). Se trataba de cerca de 150 puestos en unos doscientos metros, en su mayoría con mujeres jóvenes y adultas a cargo. A esto se deben sumar las galerías comerciales, que en la zona son 10. Algunas de estas galerías eran relativamente pequeñas, con una decena de puestos, mientras que otras reunían más de un centenar. En total estas galerías contaban con 270 puestos, en general pequeños (4 m2).

En el área hay varios tipos de puestos callejeros, es decir, sobre las veredas o vías de acceso (como es el caso del puente que conduce al barrio Mariano Moreno, conocido como “el caracol” y despectivamente como “el coyaducto”). En algunas zonas hay extensos espacios con puestos fijos de latas (de 2 m2 o apenas más grandes) que están habilitados por la municipalidad para trabajar en el espacio público; hay carros con ruedas que se instalan durante el día; puestos con mesas y cajones, y manteros. Los rubros de los artículos que se comercializan abarcan una gran variedad. En la zona abunda la venta de productos industriales (ropa nueva, carteras, bolsos, gorros, anteojos de sol, juguetes, calzado, bijouterie, etc.), productos agrícola-ganaderos (verduras, frutas, plantas, hierbas, carnes, quesos, hojas de coca, etc.), productos artesanales (en madera, hierro, crestería, tejidas, etc.), artículos usados (ropa, calzado, vajilla, utensilios de cocina, etc.) y servicios (comida al paso, arreglo de calzado, reparación de relojes, etc.). En este sentido la zona funciona como una gran feria (Bergesio, 2000 y 2016).

Aspectos metodológicos

Realizamos un total de 6 entrevistas semiestructuradas y charlas en profundidad a vendedoras callejeras de la zona de la vieja terminal (elegida por de la magnitud del movimiento económico y de personas), intentando conocer sobre su experiencia durante el ASPO, compararla con la situación previa a la pandemia y preguntar sobre algunos aspectos de las expectativas y consideraciones realizadas en la retrospectiva de 2021. La selección se dio a través de dos canales: contactos por referentas del MTE, en el caso de las vendedoras de artículos de temporada, y asistiendo recurrentemente a comprar y conversar con vendedoras de productos agroganaderos en la calle Dr. Horacio Guzmán. Las entrevistas se realizaron en áreas diferenciadas de la zona, para abarcar la mayor diversidad posible de productos, forma de adquisición y forma de venta.

Es importante indicar que las entrevistas se realizaron en el lugar de trabajo de las vendedoras, buscando horarios y días “tranquilos” (con menor concurrencia de gente, en general durante la siesta). Algunas de estas entrevistas fueron grabadas, otras recuperadas luego a partir del instrumento del diario de campo. En todas las ocasiones fue necesario ir más de dos veces hasta que se pudo concretar la entrevista, con un marcado recelo inicial hacia nuestras intenciones. Sin embargo, esta actitud prontamente se diluyó, al corroborar el tipo de preguntas que realizábamos: “es como ir al psicólogo”, comentó una entrevistada. Se buscó indagar en torno a sus trayectorias personales y laborales (y las generaciones anteriores de mujeres de la familia) hasta llegar a su trabajo actual, los roles y disputas acerca del género en los hogares y la importancia de todo ello en las formas y estrategias para afrontar la pandemia de COVID-19 y las restricciones que esto conllevó en su trabajo. Se interrogó sobre las redes de contención familiar, de amistades u organizativas para el sostenimiento en un periodo donde hubo un mínimo o nulo ingreso monetario; sobre el impacto que generó el ASPO en la producción y reproducción de la familia y el nivel de endeudamiento y utilización de fondos de ahorro, de reserva para la renovación de productos para la venta y la importancia de las medidas implementadas por el gobierno como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otras preguntas. Finalmente, se buscó diferenciar entre quienes se encuentran nucleadas en la organización popular y quienes no. Es importante recalcar que las entrevistas versaron sobre un tiempo pasado (realizadas en septiembre de 2021, se consultaba sobre el año 2020 y antes de la pandemia), lo que les imprimió una visión particular, ya que los problemas se habían ido resolviendo y los resultados pudieron ser sopesados (es decir, las evaluaciones realizadas en la entrevista probablemente hayan sido distintas a las evaluaciones de esas situaciones durante el momento en que se debían tomar las decisiones).

La venta callejera y las estrategias frente al ASPO

Buscamos aquí exponer una caracterización de las mujeres que trabajan vendiendo en la zona de la vieja terminal de ómnibus de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en base a lo relevado en situación de entrevista. Para ello se organizó la información en cinco tópicos: las trayectorias laborales; las redes de contención y apoyo en pandemia; la organización del trabajo durante este mismo período; las estrategias económicas y extraeconómicas de sobrevivencia (entre el IFE y los ahorros); y la caracterización del espacio urbano que ocupan para sus actividades. Con ello se busca mostrar que sus estrategias para hacer frente al ASPO manifiestan planificación económica, aunque no exenta de vulnerabilidad, y exponen el complejo entramado socio-cultural en el cual se encuentra inserta la actividad.

Poner el foco en las estrategias implica considerar acciones y prácticas que estuvieron orientadas a un fin en un marco general que las sostiene. Estas prácticas se entroncan, así, con variados aspectos o problemáticas de la reproducción social del grupo, atendiendo a su “arreglo, homología y reemplazo funcional con otro tipo de prácticas (de cuidado, de inversión cultural, de inserción laboral, etcétera” (Gutiérrez et al., 2022, p. 128). Las estrategias son prácticas por definición situadas, ya que se anclan de manera relacional y multidimensional a un espacio social que las constituye (Gutiérrez et al., 2022). Consideramos para el análisis las prácticas, no solo económicas, sino también de otra naturaleza que intervienen en la práctica económica de esas mujeres. Debido al contexto original de las estrategias analizadas cabe tener en cuenta que se trata, en todos los casos, de mujeres atravesadas por desigualdades que las posicionan en un lugar contrahegemónico vinculado a la concepción de lo popular como las “artes de hacer” (sensu De Certeau, 1996), prácticas cotidianas que priorizan el movimiento, las ocasiones10 que brinda el momento. Esta preeminencia de las estrategias y su dinamismo se relacionan con la pragmática vitalista (Gago, 2014) de la economía popular, ya que “mixtura saberes comunitarios autogestivos e intimidad con el saber-hacer en la crisis como tecnología de una autoempresarialidad de masas” (Gago, 2014, p. 14).

Trayectorias laborales

Existe una amplia diversidad de trayectorias que recorrieron las mujeres hasta llegar a la venta callejera en esta zona. Sin embargo, encontramos un patrón entre quienes comercializan productos agroganaderos: en su gran mayoría provienen de generaciones de mujeres productoras ganaderas y vendedoras. Así, en el puesto se encuentran realizando distintas tareas la abuela, la madre y una o dos hijas. Se observa que la venta se presenta como un recurso ante las necesidades, ya sean actuales (derivadas de la pandemia) o pasadas (por ejemplo, al migrar del campo a la ciudad). En estos casos, la ciudad se presenta como un lugar con recursos para la subsistencia doméstica (en algunos casos situada en otras localidades).

En cambio, entre las mujeres que comercializan artículos de temporada existe una variación más amplia. Quienes son mayores de 40 años tuvieron una trayectoria laboral relacionada con el empleo formal hasta la década de 1990 y fueron despedidas (en un esquema relacionado con la marginalidad provocada por las crisis neoliberales). Otras mujeres de esa franja etaria también son migrantes rurales de la puna jujeña o bolivianas y trabajaron realizando tareas de cuidado de niños y niñas y limpieza en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Aquellas más jóvenes, de entre 19 y 30 años, ya comenzaron su trayectoria laboral en la venta callejera, muchas también de la mano de sus madres, que se iniciaron y luego les dejaron el puesto. Salvo excepciones (como la venta de verduras11), es un trabajo feminizado en el que confluyen también las tareas de cuidado de los hijos e hijas que se encuentran alrededor del puesto, quienes a medida que van creciendo se hacen cargo de actividades que requieren mayor responsabilidad. Esta marcada presencia femenina se observó motivada por la ausencia doméstica de un varón, o por su ocupación en otras tareas (empleos formales o de otro tipo). Sin embargo, sí es posible encontrar varones en los puestos de venta, mayormente aquellos dedicados a verduras, artesanías y servicios y ventas de hierbas medicinales, muchas veces sin compañía de otra persona.

Red de contención y apoyo en tiempos de pandemia

Tal como se mencionó anteriormente, se entrevistó a mujeres que son parte de una organización social que nuclea a trabajadores excluidos, a la que algunas se sumaron desde el comienzo de la organización en la provincia (en 2017) y otras en tiempos de pandemia, ya que se quedaron sin posibilidades ni recursos para sostener su hogar y vieron en la organización una oportunidad de poder acceder a bolsones de mercadería y que se les facilite el acceso al IFE y al programa Potenciar Trabajo12.

Quienes se encuentran en la organización resaltan su importancia en el sostenimiento de sus hogares durante la pandemia, tanto a partir de la gestión y entrega de recursos como desde la disputa por la suspensión del pago del canon a los vendedores (un derecho de piso que cobra la municipalidad de San Salvador de Jujuy y que a septiembre de 2021 ascendía a alrededor de $4.500 mensuales13). Es notoria la diferencia en discurso y praxis sobre la defensa de sus derechos como trabajadoras, el conocimiento de las leyes y ordenanzas que las afectan, regulan y controlan su actividad respecto a quienes no tienen relación con una organización social. Además, la organización también funciona como contención en materia de seguridad social, ya que en los casos de infección por COVID-19 gestionaba la comida de la persona o la familia aislada y el traslado al hospital de ser necesario. Entre aquellas mujeres que no se encontraban organizadas, la red de apoyo se centró en la familia, sobre todo en las redes de parentesco en la ciudad de San Salvador de Jujuy y Palpalá, los dos centros urbanos más importantes de la provincia, e interconectados entre sí. La mayor parte de las mujeres cuentan con doble residencia, siendo la formal en la quebrada o puna de la provincia (donde se encuentran sus unidades productivas o quienes les proveen de productos), lo que les permitía trasladarse con relativa normalidad durante los meses del ASPO, llevando y trayendo los productos que comercializaban, contando con los permisos necesarios en cada fase. Quienes pertenecen a organizaciones cuentan con un reconocimiento y autodefinición como trabajadoras que también proviene de sus trayectorias personales como expulsadas del sistema laboral formal. Sus hijas también pertenecen a la organización y trabajan en conjunto. La mayoría de estas últimas no tienen otra experiencia debido a la falta de acceso al empleo. Esta realidad coincide con la planteada por Gago:

Las hijas de las mujeres piqueteras hoy son jóvenes que tenían 5 o 7 años cuando sus madres estaban en las asambleas de desocupadxs. Ellas ahora son parte de los movimientos vinculados a la economía popular. En los hechos, esta posta generacional traza una genealogía del momento actual con aquellas luchas y teje su continuidad porque también sus madres y abuelas siguen a cargo (Gago, 2019, p. 131).

Para quienes se encuentran en el movimiento, la venta ambulante significa una forma de “hacer amigas” o “compañeras”, como le denominan a la organización política del espacio y del trabajo. Se relacionan entre ellas, generan lazos comunitarios y territoriales a partir de su adscripción como vendedoras ambulantes. Durante la pandemia la organización fue clave en el sostén de sus familias con la entrega de mercadería y en los casos más extremos gracias al acogimiento de personas desalojadas de las viviendas en alquiler, al traslado de enfermos/as de COVID-19 a los hospitales o a su cuidado en el tratamiento ambulatorio.

Organización del trabajo durante la pandemia

La organización del trabajo en este periodo se modificó en dos sentidos: la adquisición de productos para la venta y la salida a la calle. Las vendedoras de productos agroganaderos de la quebrada y la puna tuvieron dificultades en conseguir la carne de cordero y llama debido a que los productores no podían acercarse a la ciudad de Abra Pampa (zona de comercialización primaria de la carne), de modo que tuvieron que reorganizar el esquema de compra “en la puerta de Abra Pampa” sin mayores condiciones que el intercambio inmediato14; en otros momentos, cuando la circulación ya no estuvo restringida, se reincorporó el traslado de carne a través del colectivo, una práctica muy común. En los casos donde no pudieron conseguir la carne, sus puestos se diversificaron hacia alimentos no perecederos provenientes de la ciudad de Perico o de la frontera con Bolivia, más fáciles de trasladar y con menos controles fitosanitarios, como son las distintas variedades de papas, maíces y coca. Es importante indicar que se observa que la carne tiene una “salida” segura, y por lo tanto permite el acceso y renovación de dinero de manera constante, no así otros productos agrícolas.

Algunas personas han comentado que fue común la inversión del IFE en mercadería para la venta “en el barrio, en la casa”, siendo las verdulerías el rubro que más creció en los meses del ASPO (incluso una entrevistada mencionó que lo consideró, pero descartó la opción al verificar que ya había una verdulería -nueva- en su manzana). A las vendedoras de artículos de temporada les fue más sencillo obtener productos para vender y, además, muchas lograron diversificarse a partir de la compra de insumos y la fabricación de artículos para comercializar (principalmente bijouterie, barbijos o pulverizadores con alcohol). Ambos sectores acudieron a las redes sociales (especialmente Facebook y WhatsApp) como principal herramienta para dar a conocer su trabajo y acordar con compradores. Nuevamente, la zona de la vieja terminal fue punto neurálgico de encuentro. Las personas entrevistadas volvieron a sus puestos de venta al poco tiempo de implementadas las restricciones, cuando los ahorros se les terminaron y sus condiciones personales lo posibilitaron. Las vendedoras de carne y papas, ocultas en sus puestos semicerrados, y las de productos de temporada, con una caja improvisada y circulando por las calles de la zona; en ambos rubros mantenían las precauciones e indicaciones de tránsito de esos meses (circulación según terminación de DNI, horarios permitidos, etc.), que eran controladas por la policía provincial.

Ahorros y deudas

Si bien la mayor parte de la ganancia se dirige hacia la reproducción inmediata del hogar, las estrategias de ahorro e intercambio monetario mencionadas en entrevista permiten poner en tensión la idea de la economía popular como una economía meramente de subsistencia, ya que el hecho de que quienes trabajan en la economía popular tengan la capacidad de haber ahorrado y contar con ese remanente implica una planificación para la administración del dinero que podría haberse encauzado a una inversión de no ser por la pandemia.

Una estrategia económica señalada por muchas fue el “pasamanos”, una forma de ahorro muy habitual entre los sectores populares, sobre todo entre quienes no están bancarizados, que consiste en la entrega de un cúmulo acordado de dinero entre un número determinado de participantes una vez al mes (o a la semana, depende del acuerdo entre las los involucrados) a una persona a la vez hasta culminar la ronda. Otras cuentan que accedieron a préstamos de familiares o usureros para poder sostenerse durante la pandemia. Todas mencionaron deudas a raíz del ASPO, ya sea porque dejaron de pagar el derecho de piso u otras obligaciones similares, ya sea por los préstamos solicitados o por haber gastado el fondo de reposición de mercadería en otro destino.

A través de los relatos se evidencia que existe, entre quienes se dedican a la venta callejera en esta zona, un nivel de autoexplotación15 extremadamente importante, sobre todo entre las vendedoras de artículos de temporada, quienes trabajan alrededor de 12 horas seguidas, o más, en sus puestos. Esta situación se da por varios motivos: por un lado, para poder tener un mínimo de ganancia y sostener a sus familias, necesitan trabajar la mayor cantidad de horas posibles, sobre todo quienes se encuentran al cuidado de hijos e hijas y de personas mayores; por otro lado, se asume en muchos casos una racionalización calculadora propia de un neoliberalismo “desde abajo”, en palabras de Gago (2014)16. Se impone, de esta manera, una doble explotación, dada por la longitud de la jornada laboral, a la que se agregan las tareas de cuidado y domésticas (ya que las mujeres que tienen pareja comentaron que ellos “tienen oficios” o “las ayudan en la venta” pero son ellas las principales responsables de estas tareas).

Todas las entrevistadas aluden como principal fuente de sostenimiento sus ahorros y su fondo de reserva para la renovación de mercadería y coinciden que su nueva salida a la venta callejera no fue cuando lo determinaron las medidas de apertura por parte del gobierno provincial, sino cuando se les acabaron los recursos para vivir, mencionando diferentes estrategias de venta para esos momentos. En menor medida destacan la importancia del IFE y otros ingresos que perciben todas, como la Asignación Universal por Hijo o el Potenciar Trabajo.

Disputas por el espacio público

La zona de la vieja terminal constituye uno de los lugares de venta callejera urbana más importante de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en materia de circulación de bienes y personas. Se configura como un territorio en disputa17 con representantes del Estado (como policía o inspectores municipales) en relación con la legitimidad de la venta callejera y del comercio.

Las mujeres consultadas en las entrevistas indicaron que tuvieron situaciones históricas de tensión por vender en esa zona: algunas recordaron desalojos; otras, hostigamientos por parte de otras vendedoras o procesos de relocalización. En todos los casos, esos conflictos se resolvieron con el pago del canon a la municipalidad como derecho de piso, formalizando su presencia en lugares específicos.

Durante el periodo del ASPO, se dio un proceso de creciente estigmatización hacia las/os vendedoras/es callejeras desde el gobier no provincial y municipal y se utilizó la restricción de la circulación como forma de control y castigo a estas prácticas. Esta estigmatización se acrecentó a partir de los primeros casos de COVID-19 en la provincia, indicados como provenientes de Bolivia, y a través de la “cholita” vendedora de coca (González, 2022; López, González y Bergesio, 2021). A pesar de esto, las vendedoras nunca dejaron de pagar el canon municipal por el uso del espacio público (reforzado por el reempadronamiento que la Municipalidad realizó en abril/mayo de 2020) y, de acuerdo al relevamiento etnográfico, esto significa el ingreso de millones de pesos mensuales al municipio en un rango de pocas cuadras. Más allá de las cantidades, esta medida demuestra que hay un reconocimiento institucional de la economía popular, aunque discursivamente, en los medios de comunicación, se la siga denominando a partir de la informalidad.

La popularidad de la zona para la venta callejera de productos con precios accesibles, provenientes de otros ambientes productivos y comerciales, de posibilidades de relación y consumo que no se encuentra fácilmente en otra zona de la ciudad (la otra instancia serían las ferias, que se emplazan algunos días específicos en ciertos lugares) hace que aquí se articulen estas formas de relación y modos de consumo, conformando una instancia espacio-temporal articuladora entre esferas y lógicas (Bergesio, González, Nieva, Larrán, Scalone y Gutiérrez, 2020).

Esta coincidencia de productos (algunos con distinta procedencia), necesidades y posibilidades de consumo y tránsito masivo le dan a la zona el carácter de popular que se inscribe en las actividades económicas. Entendemos, así, lo popular como una cualidad que designa aspectos relacionales (por cuanto se define frente a un otro) contrahegemónicos o alternativos, asociados a lo masivo, al reconocimiento y al valor -identitario, de género, laboral, de experiencias de vida, etc.- propio y de otras personas, básicos en la construcción de comunidades (Zinger, 2020). Entendemos lo popular como un aspecto que une, da relevancia a los encuentros, en vez de aquellas prácticas, asociadas con posiciones elitistas, que buscan crear diferencia, segregación (cualidades que se relacionan con lo que Gago [2014] identifica como economías barrocas, que en la siguiente sección retomamos).

Comentarios finales: revisiones sobre el concepto de economía popular

En este breve recorrido buscamos poner de relieve las estrategias que implementaron algunas mujeres que trabajan en la venta callejera de la vieja terminal en San Salvador de Jujuy durante los meses del ASPO, en 2020. Consideramos que poniendo de relieve esas dinámicas es posible discutir aspectos estructurales que hacen a la economía popular, ya que es su diversidad y flexibilidad (González, 2022) lo que se manifiesta, pues la economía popular no se basa tanto en definiciones sino más bien en prácticas a partir de una “matriz de actividades económicas cuyos agentes son trabajadores del campo y la ciudad, dependientes o independientes, precarios o modernos, propietarios o no propietarios, manuales o intelectuales” (Coraggio 1992, p. 4, citado por Bergesio, 2016).

En este sentido, no es equiparable la economía informal con la economía popular, sino que son conceptos que aluden a distintos enfoques (de quien nombra) y prácticas (de quien las ejerce)18. En el caso analizado, sostenemos que las vendedoras callejeras son parte de la economía popular, ya que: 1) sus productos están relacionados directamente con una alimentación de tipo tradicional, traccionando circuitos y consumos culturales amplios; 2) muchas de ellas están organizadas en redes de contención, que si bien pueden tener una cuota de clientelismo y especulación, funcionan en un entramado general de sostenimiento de la vida; finalmente, 3) el área general que se observó (y que deberá ser analizada con mayor profundidad en un trabajo futuro) participa en circuitos de movilidad, consumo, abastecimiento, trabajo, cuidados y afectos de una gran parte de la población de la ciudad (Gago et al., 2018).

A partir de las trayectorias analizadas en las entrevistas podemos diferenciar dos grupos: quienes comenzaron a vender a partir de su expulsión como fuerza de trabajo en el mercado laboral local y quienes desde hace generaciones siguen un circuito familiar de producción y distribución de productos agrícolas ganaderos entre el campo y la ciudad, en este caso en la zona de la vieja terminal. Esto pone en tensión el concepto mismo de economía popular, sobre todo aquella visión que plantea que el origen de la economía popular está en la exclusión (De Soto, 1986; Pérsico et al., 2017). En algunos de los casos que revisamos, se encuentra mediado por dimensiones culturales propias de los Andes, con redes de intercambio y comercialización (Bergesio y González, 2020b) que trascienden y anteceden al proceso histórico de crisis económica neoliberal y expulsión masiva de mano de obra (procesos que necesitan mayor indagación). Esto amerita una nueva definición de economía popular que incluya dimensiones culturales y/o tradicionales o identitarias de circulación, consumo e intercambio de bienes, sin perder de vista que estas prácticas se configuran situadas en un territorio específico.

Quienes trabajan en la venta callejera no necesariamente se encuentran nucleadas en una organización social y política, y solamente algunas de ellas perciben beneficios de programas sociales en general y propios de la economía popular, como el Potenciar Trabajo.

Nos interesa rescatar que la economía popular se manifiesta en prácticas (por lo que sería complejo calificarla como sector) en las que el trabajo resulta ser el principal eje de integración; por situarse en una relación contrahegemónica con el capitalismo (no contraria, sino en una dinámica de tensión), los procesos de disputa o lucha pueden darse de manera recurrente, ya sea por recursos o por el uso de territorios. En esta característica relacional con el sistema dominante hallamos que se encuentra un aspecto clave de la economía popular, y es su carácter liminal19 lo que favorece la creatividad de las prácticas y relaciones; finalmente, esta característica también impone que las formas que adoptan las prácticas y relaciones de la economía popular son situadas y estructurales, lo que impide que haya una lista acabada de actividades, o una visión unánime sobre esos procesos (Ojeda, Zinger, Kesque Hreñuk, Patagua y Sakamoto, 2022).

En este sentido, coincidimos con Gago et al. (2018) al sostener que estas economías reconceptualizan las nociones y definiciones de trabajo (sus productos, relaciones y prácticas) y que no son necesariamente marginales solo por no ser del todo formales.

La discusión presentada nos remite al concepto de economías barrocas, ya que privilegia el carácter de innovación de las prácticas (Gago, 2014), lo que en un contexto como el ASPO por la pandemia de COVID-19 fue de crucial importancia para las vendedoras callejeras (lo que también brinda ventajas en términos de registro, ya que fue un momento excepcional y aislado). El dinamismo que adquieren las prácticas económicas populares impone que se las atienda de manera específica, no a partir de sus carencias, sino con el esfuerzo de comprender lógicas que se complementan en procesos complejos de reproducción y sostenimiento de la vida.