Introducción

La pandemia por la COVID-19 ha tenido un impacto profundamente devastador en el sistema respiratorio humano, lo que ha contribuido de manera significativa a la elevada tasa de mortalidad asociada con esta enfermedad. Una proporción considerable de individuos que han sobrevivido a la enfermedad experimentan síntomas persistentes y crónicos, lo que da origen a lo que se conoce como «síndrome post COVID-19».1,2 Estos síntomas abarcan desde tos, fiebre, fatiga y disnea hasta dolor de cabeza (cefalea), dificultades cognitivas, mialgia, debilidad muscular, molestias gastrointestinales y condiciones mentales, entre otros.3,4) Estas manifestaciones pueden perdurar tanto a corto plazo, de cuatro a doce semanas, como a largo plazo, de doce semanas a un año.5,6,7

La fisiopatología subyacente de la disfunción pulmonar en sujetos con síntomas post COVID-19 se caracteriza por una disminución en la capacidad de difusión y una pérdida de volumen pulmonar.6 Estos efectos se han detectado hasta seis meses después de la infección inicial.7

Entre las pruebas más ampliamente empleadas para evaluar la función pulmonar, efectuar diagnósticos y monitorear la progresión clínica, se destaca la espirometría. Esta prueba mide la capacidad pulmonar al cuantificar el volumen máximo de aire exhalado en distintos intervalos de tiempo después de una inhalación profunda.8

De acuerdo con un estudio dirigido por Moreno et al., el síndrome post COVID-19 fue detectado en la mitad de los sujetos aproximadamente 77 días después de haber padecido la COVID-19 en su forma leve y grave.9 Estos resultados se alinean con el estudio llevado a cabo por Osikomaiya et al., que evidenció la persistencia de síntomas en un 40,9% de los sujetos, incluso después de recibir el alta clínica.10 Asimismo, una revisión sistemática realizada por Cabrera et al. señaló la existencia de síntomas prolongados durante 3 a 24 semanas después de la fase aguda en el 80% de los 5440 sujetos. Los síntomas de mayor prevalencia abarcaron dolor torácico, fatiga, disnea, tos y producción de esputo.11

El análisis de Cortés-Tellés et al. expuso que aquellos sujetos que experimentaron disnea persistente como síntoma post COVID-19 manifestaron un patrón restrictivo en la espirometría, a diferencia de aquellos que no tuvieron síntomas duraderos.1 En línea con esto, la revisión sistemática de Torres-Castro et al. reveló secuelas respiratorias, tanto restrictivas como obstructivas, en sujetos en fase post COVID-19.12

En la actualidad, la función pulmonar característica de los sujetos que han padecido la COVID-19 en Ecuador se encuentra escasamente documentada. Por este motivo, el objetivo principal de este estudio es describir tanto los síntomas como los valores espirométricos de sujetos que han padecido la COVID-19 en su forma leve y moderada y que no requirieron hospitalización.

Materiales y método

Diseño del estudio

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo realizado en un centro médico privado, ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de abril de 2022. El centro médico Medic Zone se encuentra en Cumbayá, una parroquia rural del distrito metropolitano de Quito. Aquellos sujetos que habían sido diagnosticados con la COVID-19 fueron invitados a participar en una campaña de seguimiento post COVID-19. Esta campaña comprendió el seguimiento de los síntomas y una evaluación de la función pulmonar, realizada por el departamento de terapia respiratoria.

Sujetos

La población de estudio consistió en sujetos mayores de 18 años de edad, con diagnóstico confirmado de la COVID-19 en su forma leve y moderada, determinado mediante pruebas PCR moleculares o pruebas de antígenos con resultado positivo. Todos los sujetos que cumplían los criterios de elegibilidad recibieron una invitación para someterse a una evaluación con el propósito de examinar el estado de sus síntomas y su función pulmonar hasta seis meses después de su diagnóstico de la COVID-19.

Se excluyeron del estudio los sujetos con datos incompletos en la base de datos y aquellos que se presentaron para la evaluación de seguimiento seis meses después del diagnóstico inicial. Además, se excluyeron los sujetos que cometieron errores en el procedimiento durante la evaluación espirométrica. De manera similar, se excluyeron los sujetos con antecedentes de patologías respiratorias previas, enfermedades neurológicas, historial de tabaquismo o exfumadores y aquellos que habían sido sometidos a cirugías abdomino-torácicas o habían experimentado un infarto agudo de miocardio en el último año.

Variables de estudio y recolección de datos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la COVID-19 se clasifica como leve en personas con cuadro clínico sintomático, sin evidencia de neumonía vírica ni hipoxia. Por otro lado, se considera moderada en aquellas que presentan signos y síntomas de neumonía, como fiebre, tos, disnea y taquipnea, sin mostrar síntomas de neumonía grave, y con una saturación de oxígeno en aire ambiente ≥90%.13

La persistencia de los síntomas desde la fase aguda de la enfermedad hasta la reevaluación fue documentada en el historial clínico digital y recopilada por los investigadores. Con la finalidad de profundizar en la comprensión de la persistencia de los síntomas en el período subsiguiente a la infección por la COVID-19, se realizó una evaluación integral en el día de la reevaluación. Se llevaron a cabo diversas mediciones y registros para identificar y caracterizar la presencia de los síntomas y sus manifestaciones en el contexto de la infección por la COVID-19. La detección de sibilancias se realizó mediante un proceso de auscultación y, paralelamente, se procedió al registro de otros síntomas relevantes, como fatiga muscular durante el esfuerzo, tos, dolor torácico, dolor de garganta, producción de esputo, cefalea, rinitis, diarrea y ansiedad. Adicionalmente, se realizaron registros detallados de los datos asociados con comorbilidades, síntomas dermatológicos y la incidencia de conjuntivitis. En esta instancia, se procedió a realizar preguntas específicas, como: «¿Ha experimentado algún síntoma que usted asocie con la infección por la COVID-19 y que continúe manifestándose en el momento actual?»

Para evaluar la persistencia de la disnea en el período post COVID-19, se aplicó la escala modificada del Consejo de Investigación Médica (mMRC, por sus siglas en inglés), que asigna valores entre 0 y 4 para categorizar la sensación de falta de aire en relación con parámetros vinculados a actividades funcionales. En el día de la reevaluación, se formuló la siguiente pregunta: «¿Ha experimentado sensación de falta de aire en situaciones de reposo o durante cualquier actividad que usted asocie con la infección por la COVID-19 y que continúe presente en el momento actual?» En caso de respuesta afirmativa, se le entregaba la escala mMRC para categorizar su sintomatología.16

Por otro lado, en relación con la espirometría, se recolectaron los valores de las siguientes pruebas funcionales: capacidad vital forzada (CVF), volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1), relación FEV1/CVF, pico flujo espiratorio (PFE) y flujo espiratorio forzado al 25-75% (FEF 25-75). La ejecución de la prueba se llevó a cabo de acuerdo con las directrices establecidas por la Sociedad Americana del Tórax (ATS, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Respiratoria Europea (ERS, por sus siglas en inglés).14 Los resultados espirométricos se categorizaron en tres grupos: obstructivo (FEV1/FVC <70), sugestivo de restrictivo (FEV1/FVC >70%; FVC <80%) y valores normales (FEV1/FVC >70%; FVC >80%; FEV1 >80%).15

Consideraciones éticas

El desarrollo y la conducción de esta investigación se ajustan a los valores éticos fundados en el respeto por la dignidad de las personas, su bienestar y su integridad física y mental, según lo establecen las pautas éticas internacionales para la investigación relacionadas con la salud en seres humanos y elaboradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la OMS. Debido al carácter retrospectivo del estudio, el consentimiento informado no fue requerido. La información adquirida se codificó y almacenó en un archivo privado protegido por una clave de acceso restringido, el cual solo está disponible para uso exclusivo de los investigadores. El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la institución.

Análisis estadístico

Las variables categóricas se reportaron como número de presentación y porcentaje. Las variables continuas que asumieron una distribución normal se reportaron como media y desvío estándar (DE). De lo contrario, se utilizó mediana y rango intercuartílico (RIQ). Para determinar la distribución muestral de las variables continuas, se utilizaron pruebas estadísticas (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y métodos gráficos (histogramas y cuantil-cuantil).

Para evaluar la posible relación entre las variables categóricas de los tres patrones espirométricos, se aplicó la prueba de Chi-cuadrado. En casos en los que se observó significancia estadística, las proporciones entre columnas fueron contrastadas mediante la prueba Z. Para contrastar las diferencias entre variables continuas en relación con los tres patrones, se usó la prueba de ANOVA o la prueba de Kruskal-Wallis, según correspondiera. En situaciones que involucraron comparaciones múltiples, se aplicó la corrección de Bonferroni.

Para evaluar la fuerza de asociación entre la duración de los síntomas y la evaluación funcional respiratoria, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r) o el coeficiente de correlación de Spearman (rho), según correspondiera. Los coeficientes >0,50, entre 0,30 y 0,50 y <0,30 se consideraron fuertes, moderados y pobres, respectivamente.

Se consideró significativo un valor p <0,05. Para el análisis de los datos, se utilizó el software IBM SPSS Macintosh, versión 24.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA).

Resultados

Características de la muestra

Durante el período de estudio, un total de 90 sujetos cumplieron con los criterios de inclusión. Del total, 51 (56,7%) eran mujeres, y la media de edad fue de 41,8 (DE 15,6) años. A partir de la evaluación espirométrica, 38 (42,2%) sujetos presentaron un patrón restrictivo, 37 (41,1%) presentaron un patrón normal y 15 (16,7%) evidenciaron un patrón obstructivo. En la Tabla 1, se describen las características de los sujetos.

Tabla 1 Características demográficas.

| Variable | Total n=90 | Obstructivo n=15 | Normal n=37 | Restrictivo n=38 | Valor p |

|---|---|---|---|---|---|

| Edad, media (DE), años | 41,8 (15,6) | 42,7 (19,6) | 42,1 (14,2) | 41,2 (15,5) | 0,94 |

| Sexo femenino, n (%) | 51 (56,7) | 12 (80) | 20 (52,6) | 19 (51,4) | 0,13 |

| Comorbilidades, n (%) | |||||

| Hipertensión arterial | 15 (16,7) | 4 (26,7) | 8 (21,1) | 3 (8,1) | 0,17 |

| Diabetes mellitus | 2 (2,2) | 1 (6,7) | 0 (0) | 1 (2,7) | 0,32 |

| Obesidad | 19 (21,1) | 4 (26,7) | 11 (28,9) | 4 (10,8) | 0,13 |

DE: desvío estándar.

Funcional respiratorio

La mediana de días desde el diagnóstico de la COVID-19 hasta la evaluación espirométrica fue de 67 (RIQ 55,75-97,5). En la Tabla 2, se observan los resultados para cada variable estudiada en función de cada patrón espirométrico. Todas las comparaciones resultaron estadísticamente significativas entre grupos (p <0,001).

Tabla 2 Funcional respiratorio.

| Variable | Total n=90 | Obstructivo n=15 | Normal n=37 | Restrictivo n=38 | Valor p |

|---|---|---|---|---|---|

| FVC, L | 3,1 (0,9) | 3,4 (1,2) a | 3,5 (0,8) a | 2,5 (0,5) b | <0,001 |

| FVC, % | 84,3 (22) | 101 (30,1) a | 95,9 (12,1) a | 66,3 (9,2) b | <0,001 |

| FEV1, l | 2,5 (0,8) | 2 (0,8) a | 2,9 (0,7) b | 2,2 (0,6) a | <0,001 |

| FEV, % | 79,8 (17,1) | 70,4 (23,3) a | 89,5 (13,9) b | 74,1 (12,2) a | <0,001 |

| FEV1/FVC | 80,6 (15) | 59,1 (9,2) a | 81,3 (6,1) b | 88,4 (15) c | <0,001 |

| FEF 25-75, L/s | 2,5 (1) | 1,4 (1) a | 2,9 (0,9) b | 2,4 (0,9) c | <0,001 |

| FEF 25-75, % | 61,7 (22) | 33,9 (10,4) a | 75,6 (14,3) b | 59,5 (20,3) c | <0,001 |

| PEF, L/s | 4,1 (1,9) | 2,5 (1,6) a | 4,9 (1,9) b | 3,9 (1,7) c | <0,001 |

| PEF, % | 56,4 (21,9) | 32,14 (7,4) a | 66,39 (19,2) b | 56,33 (21) b | <0,001 |

FVC: capacidad vital forzada; L: litros; FEV1: volumen espirado forzado en primer segundo;FEF 25-75: flujo espirado forzado 25-75; s: segundos; PEF: pico flujo espiratorio. Todas las variables se expresan como media y desvío estándar. Letras minúsculas diferentes indican diferencias estadísticamente significativas entre columnas.

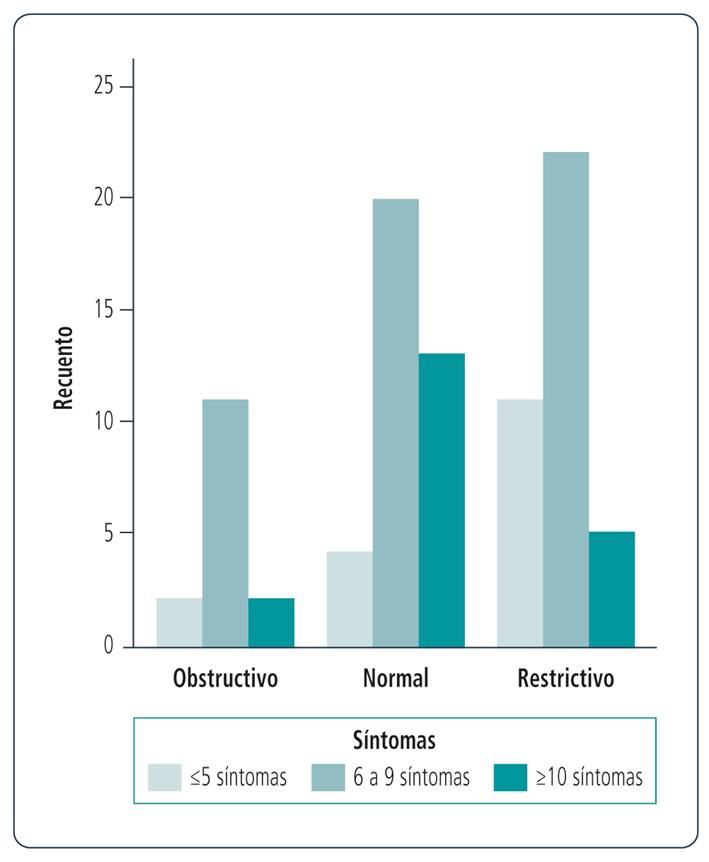

Los resultados de la relación entre la categorización de la evaluación espirométrica y los síntomas prevalentes pueden observarse en la Figura. La cantidad de síntomas se dividió en 3 grupos: ≤5 síntomas, de 6 a 9 síntomas y ≥10 síntomas. Puede identificarse que el grupo con patrón espirométrico normal presentó mayor cantidad de sujetos con al menos 10 síntomas.

Síntomas post COVID-19

La persistencia de al menos un síntoma post COVID-19 se identificó en 84 (93%) sujetos. La mediana de duración de los síntomas fue de 7 (RIQ 3-8,5) días, sin diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (p=0,39) (Material Complementario, Figura 2).

En la Tabla 3, se presentan las correlaciones entre la duración de los síntomas y los resultados de la espirometría. Las correlaciones resultaron pobres.

Tabla 3 Correlaciones.

| Variable | Duración de los síntomas |

|---|---|

| FVC, L | -0,07 |

| FEV1, L | -0,08 |

| FEV1/FVC | -0,08 |

| FEF 25-75, L/s | -0,07 |

| PEF, L/s | -0,19 |

FVC: capacidad vital forzada; L: litros; FEV1: volumen espirado forzado en primer segundo; FEF 25-75: flujo espirado forzado 25-75; s: segundos; PEF: pico flujo espiratorio.

Mediante la utilización de la escala mMRC, se registró la percepción de la disnea, y la mediana fue de 2 (RIQ 1-3) puntos. El puntaje 1 en la mMRC fue el más frecuente (Material Complementario, Figura 3). Al comparar las medianas de los puntajes entre los grupos obstructivo [mediana 1 (RIQ 1-3) puntos], normal [mediana 1 (RIQ 1-2) puntos] y patrón restrictivo [mediana 2 (RIQ 1-3) puntos], solo se observaron diferencias estadísticamente significativas en el contraste entre los grupos normal y restrictivo (p=0,002).

En relación a los síntomas persistentes post COVID-19, el más prevalente fue el dolor de cabeza, presente en 59 (65,6%) casos, seguido por la tos [46 (51,1%)] y la fatiga muscular [45 (50%) casos]. En la Tabla 4, se observan las frecuencias de presentación de los síntomas evaluados. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en ninguno de los síntomas.

Tabla 4 Síntomas.

| Variable | Total n=90 | Obstructivo n=15 | Normal n=37 | Restrictivo n=38 | valor p |

|---|---|---|---|---|---|

| Fatiga muscular | 45 (50) | 5 (33,3) | 16 (43,2) | 24 (63,2) | 0,083 |

| Tos | 46 (51,1) | 8 (53,3) | 17 (45,9) | 21 (55,3) | 0,709 |

| Dolor de pecho | 39 (43,3) | 6 (40) a, b | 9 (24,3) a | 24 (63,2) b | 0,003 |

| Dolor de garganta | 44 (48,9) | 7 (46,7) | 15 (40,5) | 22 (57,9) | 0,317 |

| Sibilancias | 24 (26,7) | 7 (46,7) | 6 (26,7) | 11 (28,9) | 0,073 |

| Producción de esputo | 37 (41,1) | 7 (46,7) | 13 (35,1) | 17 (44,7) | 0,624 |

| Dolor de cabeza | 59 (65,6) | 10 (66,7) | 27 (73) | 22 (57,9) | 0,387 |

| Rinitis | 45 (50) | 9 (60) | 14 (37,8) | 22 (57,9) | 0,154 |

| Síntomas dermatológicos | 14 (15,6) | 2 (13,3) | 5 (13,5) | 7 (18,4) | 0,814 |

| Conjuntivitis | 17 (18,9) | 4 (26,7) | 5 (13,5) | 8 (21,1) | 0,495 |

| Diarrea | 13 (14,4) | 1 (6,7) | 5 (13,5) | 7 (18,4) | 0,536 |

| Ansiedad | 17 (18,9) | 5 (33,3) | 3 (8,1) | 9 (23,7) | 0,067 |

Todas las variables se presentan como n (%). Letras minúsculas diferentes indican diferencias estadísticamente significativas entre columnas.

Discusión

Los hallazgos principales de este estudio demostraron que aquellos sujetos que padecieron la COVID-19 leve y moderada presentaron, con mayor frecuencia, patrones espirométricos normales y restrictivos. A su vez, más del 90% de los sujetos presentaron al menos un síntoma en el seguimiento.

Con relación a la sintomatología, se observó que el síntoma más frecuente fue el dolor de cabeza, seguido de la tos y la fatiga muscular. Estos resultados coinciden con estudios previos, como los de Contreras et al.3 y Aiyegbusi et al.17, entre otros.18,19 Estos hallazgos refuerzan la alta prevalencia de estos síntomas en el contexto de la COVID-19.

La persistencia de los síntomas luego de la resolución del cuadro agudo de la enfermedad es una de las características asociadas al síndrome post COVID-19. En nuestra muestra, la cantidad de síntomas en función de los diferentes patrones espirométricos no evidenció diferencias estadísticamente significativas, según se observa en la Figura. Aunque esta relación no ha sido descripta en la literatura, estos resultados probablemente se expliquen dado que la muestra está compuesta por sujetos post COVID-19 en su forma leve y moderada, los cuales presentan menos secuelas en comparación con la forma grave.20

El patrón espirométrico de tipo restrictivo se caracteriza por una disminución de la capacidad pulmonar total como consecuencia de una reducción en la capacidad vital forzada, con implicación directa en el volumen corriente movilizado en cada respiración. En este escenario, es de esperar que el sujeto desarrolle un patrón ventilatorio rápido y superficial con el objetivo de mantener el volumen minuto. La adquisición de este patrón espirométrico va a manifestarse en el sujeto como una sensación de falta de aire (disnea). En nuestro estudio, evaluamos este síntoma mediante la escala mMRC y observamos que era más prevalente en los sujetos que presentaban un patrón restrictivo. Como reporta el estudio de Song et al., estos síntomas también podrían explicarse por la respuesta neuroinflamatoria causada por la COVID-19, que finalmente genera hipersensibilidad en estas zonas y provoca disnea, tos y fatiga como secuela.21

Considerando la gravedad de los sujetos incluidos en nuestro estudio, diversos trabajos coinciden en que la persistencia de síntomas también se observa en aquellos que experimentaron una forma leve a moderada de la COVID-19.22,23 Esto lleva a la conclusión de que no solamente aquellos que requirieron hospitalización o padecieron una enfermedad aguda grave experimentarán secuelas. Esto contrasta con el estudio de Townsend et al.24, que sugiere que no existe una correlación directa entre el síndrome post COVID-19 y la gravedad de la enfermedad, posiblemente debido a un efecto inflamatorio a nivel sistémico, como se describe en el párrafo previo.

En este estudio, es importante señalar que hemos identificado ciertas limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, debido a la naturaleza retrospectiva de nuestra investigación, enfrentamos restricciones en cuanto al control riguroso de las evaluaciones previas realizadas en los sujetos. Este aspecto podría haber influido en la integridad de los datos recopilados. En segundo lugar, observamos que, en algunos casos, el relato de los síntomas por parte de los sujetos presentaba un cierto grado de ambigüedad e inconsistencia al referirse a los síntomas experimentados. Esta variabilidad en la descripción de los síntomas podría haber introducido un sesgo y una dependencia en la interpretación del evaluador al registrar esta variable. Es necesario tener en cuenta estas limitaciones al interpretar los resultados de nuestro estudio y al extrapolarlos a la población en general.

El presente estudio ha proporcionado una valiosa comprensión de las características de los sujetos que experimentan secuelas respiratorias luego de la COVID-19 en nuestra región. Además, resalta la relevancia del seguimiento continuo de nuestros sujetos, incluso en aquellos casos que no requirieron hospitalización inicial. En el futuro, investigaciones adicionales podrían profundizar nuestro entendimiento sobre el estado funcional de la comunidad después de enfrentar una enfermedad respiratoria. Estos resultados refuerzan la importancia de una atención integral y una evaluación continua en el manejo de las secuelas de la COVID-19.

Conclusión

El presente estudio investigó los síntomas persistentes y los patrones espirométricos en sujetos afectados por la COVID-19 en su forma leve y moderada. En relación a la espirometría, se encontró una mayor prevalencia de patrones restrictivos y normales. Entre los sujetos, se destacó la persistencia de síntomas (93%), y los más frecuentes fueron el dolor de cabeza, la tos y la fatiga muscular. Aunque no se observaron diferencias significativas en los síntomas entre los grupos definidos por la espirometría, este estudio enfatiza la importancia crucial de comprender las secuelas a largo plazo de la infección. Estos hallazgos contribuyen al conocimiento sobre las implicaciones clínicas y la necesidad de atención continua para esta población.