Las islas han sido propuestas desde hace más de un siglo como sitios clave en la historia de la evolución y la biología de la conservación (Darwin 1859, Walla- ce 1892, MacArthur y Wilson 1967, Hanski 2016). Definidas en sentido estricto, esto es, áreas más pequeñas que los continentes rodeadas por agua, pueden ser de distinta naturaleza. Su origen e historia son relevantes porque definen las principales características asociadas a sus patrones de biodiversidad: área, distancia al continente y tiempo de aislamiento (Whittaker y Fernández-Palacios 2007).

En Argentina se encuentran todos los tipos geneales de islas desde el punto de vista geográfico. Las islas de río (e.g., Isla Pavón, provincia de Santa Cruz) se forman por los sedimentos depositados por los cursos de agua y, por lo tanto, tienen un origen rela tivamente reciente, están muy cerca del continente, suelen tener áreas pequeñas y nunca estuvieron conectadas al continente. Las islas continentales (e.g., Isla Grande de Tierra del Fuego) emergen en la plataforma continental y suelen ser las de mayor tamaño. Por estar cerca del continente y formar parte de su plataforma, normalmente han estado conectadas con él en el pasado reciente. Finalmente, las islas oceáni cas (e.g., Islas Sándwich del Sur) no están asociadas a la plataforma continental, por lo que suelen estar muy alejadas de cualquier continente. La isla Argen tina más extensa es la Isla Grande de Tierra del Fuego (47 900 km2), incluso considerando que sólo el 39% de su superficie corresponde a territorio argentino.

ECOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA DE AVES INSULARES

Los vacíos de conocimiento y las preguntas de relevancia global en las que las islas argentinas po drían ser protagonistas son aún muy grandes (Patiño et al. 2017). En el mundo de los complejos sistemas ecológicos, mucho se puede aprender de sistemas relativamente simples como los insulares. El me nor tamaño de las islas respecto a los continentes genera, en líneas generales, menos variación en los tipos de ambiente disponibles, menos biodiversidad y menos interacciones entre especies (MacArthur y Wilson 1967, Traveset et al. 2016). El aislamiento está directamente relacionado con la distancia a la masa continental, pero también es relativo a la capacidad de dispersión de cada organismo. En este sentido, y de manera general, las aves suelen estar menos ais ladas que otros grupos. Sin embargo, la mayoría de los individuos en una población no se dispersan a su máxima capacidad (Wynne-Edwards 1962), y mu chas poblaciones insulares se comportan o se aproxi man a poblaciones cerradas, es decir, poblaciones en las que sus números y tasas vitales no se modifican sustancialmente debido a la inmigración o emigra ción de individuos, al menos en escalas temporales pequeñas. Por ejemplo, en una población insular de un ave muy extendida en Norteamérica, el Gorrión Cantor (Melospiza melodía) se pudo cuantificar la im portancia relativa de la densidad y los eventos climá ticos extremos para modular las tasas reproductivas, la ocurrencia de parasitismo de cría y el reclutamien to de juveniles gracias a que la población recibió muy pocos inmigrantes del continente durante 15 años (Arcese et al. 1992).

Las islas ofrecen distintos recursos para las aves y algunos procesos ocurren con diferente frecuencia o intensidad en ellas en comparación con los con tinentes. Por ejemplo, las lechuzas de campanario (Tyto alba y T. furcata) consumen menores cantidades de roedores en las islas, donde éstos suelen ser me nos abundantes que en el continente (Romano et al. 2020). En islas de la costa patagónica, por ejemplo, el Tucúquere (Bubo magellanicus) y el Carancho (Carnea ra plancus) muestran patrones de alimentación dife rentes a los previamente reportados en el continente, asociándose a insectos o a carroña de aves y mamí feros marinos, respectivamente (Udrizar Sauthier et al. 2017, Formoso et al. 2019). En la cuenca amazó nica, el 15% de las aves no acuáticas son especialis tas de hábitats creados por los ríos, con al menos una veintena de especies que son especialistas de islas (Rosenberg 1990). Especies exóticas de ungulados pueden transformarse en recursos novedosos e im portantes para aves carroñeras en las islas, lo que ge nera importantes desafíos para el manejo y la conser vación (Gangoso et al. 2006). Sin embargo, en un caso autóctono, el Carancho Austral (Phalcoboenus australis) no parece estar incorporando ungulados introduci dos como parte relevante de su dieta en la Isla de los Estados (Balza et al. 2020), lo que denota la importan cia de estudiar cada caso particular.

Las aves son los primeros vertebrados en coloni zar islas y, por lo tanto, pueden ser relevantes para aportar recursos como, por ejemplo, propágulos de plantas en los estadios tempranos de sucesión (Thornton et al. 1988). Las aves marinas son impor tantes para la incorporación de material alóctono a la productividad de islas, principalmente a través de sus excrementos (e.g., Polis y Hurd 1996). Además, las aves marinas forman parte relevante de la dieta de muchas especies de carnívoros (Hipfner et al. 2012) y actúan como modeladores del paisaje (e.g., Quiroga et al. 2020). Su presencia es, por lo tanto, ecológica mente relevante, independientemente de que las di námicas ecológicas y evolutivas de las aves marinas se extiendan mucho más allá del ambiente insular.

Las interacciones entre aves y ambientes insula res pueden ocurrir también estacionalmente. El Fío- Fío Silbón (Elaeniaalbiceps) nidifica en los bosques an dino-patagónicos y sus poblaciones continentales e insulares -que se reproducen en una distancia latitu dinal de 1.200 km de extensión- no parecen invernar en áreas sustancialmente diferentes, concentrándose durante ese período en el centro de Sudamérica (Jimé nez et al. 2016, Bravo et al. 2017). Durante el período no reproductivo, individuos de E. albiceps subsidian a la serpiente endémica y críticamente amenazada ser piente de Isla Quemada (Bothrops insularis) en la costa de Brasil (Marques et al. 2012).

Las ideas y conceptos surgidos del estudio de eco sistemas insulares sirven de base para interpretar y analizar muchos otros sistemas terrestres y acuáti cos, tales como los ecosistemas de montaña, árboles de gran porte, interacciones parásito-hospedador, la gunas, entre otros, que se pueden interpretar como islas a efectos de los procesos ecológicos y evoluti vos que tienen lugar en ellos (Brown 1971, Riebesell 1982, Simberloff y Abele 1982, Wolfe et al. 2015). En particular, es de gran interés la aplicación de estas ideas en paisajes cada vez más fragmentados en un contexto de cambio global. Sin embargo, y a pesar de su gran relevancia e interés, existen aún pocos traba jos sobre estos procesos desde el punto de vista de las aves en Argentina (ver Nores 1995).

LAS AVES DE LAS ISLAS ARGENTINAS

En Argentina existe muy poca información básica sobre la ecología y el estado de conservación de aves que se distribuyen en forma exclusiva o casi exclu sivamente en islas. Esta situación también es exten- sible a muchas especies que habitan el continente, incluso algunas muy comunes, aunque las especies de islas pueden revestir un particular interés para la conservación.

Las especies que en Argentina habitan exclusi vamente en ambientes insulares están restringidas a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y el archipiéla go fueguino. Entre ellas se encuentran la Cachirla de las Georgias (Anthus antarcticus), la Ratona Malvinera (Troglodytes cobbi), la Remolinera Malvinera (Cinclodes antarcticus) y el Quetro Malvinero (Tachyeres brachyp- terus), de las cuáles existe muy poca información más allá de descripciones generales (Carboneras y Kirwan 2020, del Hoyo et al. 2020, Kroodsma et al. 2020, Tyler 2020). Sobre algunas especies distribui das por varias islas en el sur de Argentina y Chile (y en algunos casos también continentales), existe in formación proveniente del archipiélago fueguino. El Carancho Austral parece tener poblaciones relativa mente abundantes en Isla de los Estados (Frere et al. 1999, Balza et al. 2017). La especie se reproduce y se registra con frecuencia también en la Isla Grande de Tierra del Fuego, pero sobre estas poblaciones no hay nueva información desde los años 80 (Clark 1984). También existe escasa información sobre la abun dancia del Caranca (Chloephaga hybrida) y del Quetro Austral (T. pteneres) en la Isla de los Estados, donde pa recen estar presentes y reproducirse por buena parte de su litoral (Parera et al. 1997). La Remolinera Negra (C. maculirostris) parece reproducirse en el Canal Bea- gle (La Grotteria 2018) pero aún faltan estudios sis temáticos que aborden el estado de sus poblaciones. De otras especies, como la Becasina Grande (Gallinago stricklandii), no existe información alguna sobre las poblaciones de Argentina. Para algunas especies con distribución insular e insular-continental de nuestro país se han encontrado divergencias entre linajes de distintas islas, o entre islas y el continente (e.g., Cam- pagna et al. 2012, Kopuchian et al. 2016, Lois et al. 2020).

En Argentina, además de aquellas especies con distribución exclusivamente insular, existen muchas otras cuya importancia ecológica se podría ver exa cerbada en un contexto insular. En la Isla Grande de Tierra del Fuego, por ejemplo, solamente se regis tra una especie de carpintero, el Carpintero Gigan te (Campephilus magellanicus), una especie de loro, la Cachaña (Enicognathus ferrugineus) y una especie de picaflor, el Picaflor Rubí (Sephanoides sephaniodes), representando tres grupos de aves conocidas por su importancia ecológica en Patagonia y en otras partes del mundo (Virkkala 2006, Cavallero et al. 2014, Tella et al. 2015, Bravo et al. 2020). En Patagonia continen tal, el Carpintero Gigante es proveedor de sitios de nidificación para otras especies de aves, incluyendo entre ellas a la Cachaña que llega incluso a ocupar ca vidades excavadas por estos carpinteros con mucha mayor frecuencia que las naturales (Díaz y Kitzberger 2012). En el único estudio en Tierra del Fuego sobre estas aves, se observó que los carpinteros también proveen de savia como alimento a otras especies de aves, incluida la Cachaña (Schlatter y Vergara 2005).

Las islas más grandes y de mayor altitud presen tan mayor heterogeneidad espacial, y su complejidad estructural son particularmente importantes para las especies que pueden asociarse a distintos tipos de ambientes dependiendo de las variaciones topo gráficas y climáticas. En este sentido, el archipiélago fueguino es una región promisoria para dilucidar pa trones biogeográficos y de conectividad de muchas poblaciones de aves que alcanzan allí su límite austral de distribución (Vuilleumier 1991).

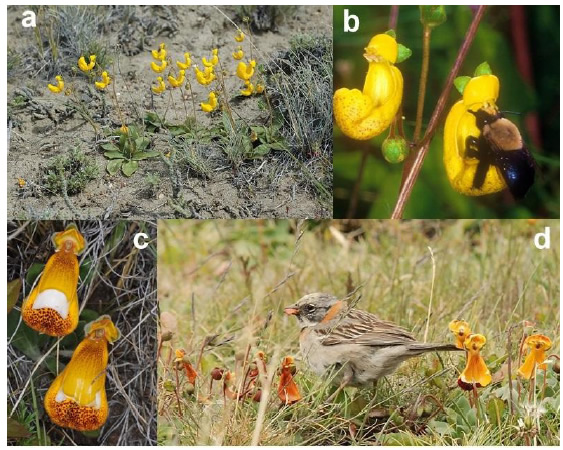

En términos generales, no existen estudios que comparen patrones y procesos ecológicos entre islas y el continente en Argentina, aunque existen unas pocas e interesantes excepciones que podrían estimular más investigaciones al respecto. Por ejemplo, las plantas del género Calceolaria son polinizadas principalmente por algunas especies de abejas es pecializadas en la recolección de aceites florales. En el sur de Patagonia y Tierra del Fuego, en donde la diversidad de abejas es baja, la especie C. uniflora carece de aceites florales y, en su lugar, desarrolla en el labio inferior extendido un cuerpo nutricio carno so, blanco y dulce que es consumido por la Agachona Chica (Thinocorus rumicivorus) y otras aves (A. Sérsic com. pers., Fig. 1). Aparentemente, estas aves cargan el polen en la cabeza y participan en la polinización de C. uniflora. La diversidad de polinizadores, como se señaló, disminuye hacia el sur, y en Tierra del Fue go no están presentes las abejas especializadas en recolectar aceites. En el ambiente insular, los indivi duos de C. uniflora son visitados por aves con mayor frecuencia y esto es probablemente esencial para la dinámica de las poblaciones de estas plantas (Sérsic y Cocucci 1996).

Figura 1: Las especies del género Calceolaria y sus diferentes polinizadores. C. polyrhiza (a), una especie exclusivamente continental polinizada por abejas recolectoras de aceites florales como Centris cineraria (b). La especie C. uniflora (c) está presente tanto en la Patagonia continental como en la Isla Grande de Tierra del Fuego, en donde estas abejas no están presentes. El labio inferior de C. uniflora no tiene un elaióforo funcional (la glándula secretora de aceites), sino una estructura carnosa, blanca y dulce que constituye el cuerpo nutricio consumido por las aves, como el Chingolo Zonotrichiacapensis (d). Fotos (a) y (c) Alicia Sérsic; (b) y (d) Andrea A. Cocucci.

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN DE AVES INSULARES ARGENTINAS

Las islas son áreas relevantes para la conserva ción de las aves, y de la biodiversidad en general, por diversos motivos. En primer lugar, dependiendo de la escala espacio-temporal de su aislamiento, pueden albergar linajes únicos (Kier et al. 2009). Más allá de los patrones de divergencia generales, en las islas ocurren fenómenos evolutivos particulares, siendo uno de los más extremos y llamativos en el caso de las aves, la pérdida del vuelo en algunos taxones (Fulton et al. 2012, Campagna et al. 2019). Las islas normal mente tienen menos depredadores que el continente, y muchas especies de aves habitan o nidifican exclu sivamente en islas, lo que sumado a la relajación de defensas antidepredatorias, llevan a muchas de estas especies a estar amenazadas (Schüttler et al. 2008, Maley et al. 2011).

La introducción de especies, muchas de ellas consideradas como invasoras, es una de las principales amenazas para la biodiversidad a escala global, y puede afectar a las islas de forma exacerbada (Spatz et al. 2014). Un claro ejemplo de ello lo podemos en contrar en Tierra del Fuego, donde existen actualmente un mayor número de especies de mamíferos introducidos que nativos (Massoia y Chébez 1993), incluyendo seis de las 14 especies de mamíferos consideradas entre las 100 especies invasoras más perjudiciales del mundo (Lowe et al. 2000). Aunque muchos de los efectos sobre los ecosistemas están documentados y nuevas especies exóticas siguen siendo registradas, la interacción de las aves con las especies invasoras en esta región es aún poco cono cida (Anderson y Rosemond 2007, Poljak et al. 2007, Anderson et al. 2014, Nardi et al. 2019). Algunos taxo- nes introducidos pueden suponer una grave amena za para poblaciones de aves insulares al depredar con facilidad sus nidos. Por ejemplo, en Tierra del Fuego algunos anátidos encuentran refugio en islas e islotes del Canal Beagle, donde no se registran on frecuen cia carnívoros terrestres introducidos como el Visón Americano Neovison vison (Liljesthrom et al. 2013, 2014). El refugio para las aves ante la depredación se observa incluso en islas que se ubican a pocos metros del continente, pero que nunca tuvieron contacto con él (Ocampo y Londoño 2015).

Las aves también pueden ser especies invasoras (Sol 2000) o facilitar la invasión de otros organismos a través de su capacidad de movimiento (Buddenha- gen y Jewell 2006). No obstante, las aves invasoras son comparativamente menos frecuentes que otros grupos taxonómicos como los mamíferos, y no son más exitosas en invadir islas que continentes (Sol 2000). Sin embargo, esto depende en gran medida del esfuerzo que se haga en las introducciones, así como del potencial invasor de cada taxón en particular. En Isla Victoria (Parque Nacional Nahuel Huapi, provin cia de Neuquén), por ejemplo, varias especies de aves y mamíferos fueron introducidos durante el siglo XX, pero los mamíferos tuvieron mucho más éxito en es tablecerse (Martín-Albarracín et al. 2015). Sin embar go, la única especie de ave que se naturalizó, el Faisán Plateado (Lophura nycthemera), lo hizo con gran éxito y alcanza hoy densidades muy altas en la isla (Mar- tín-Albarracín et al. 2017).

Aunque no siempre resulte posible o recomenda ble, una de las medidas de manejo de especies inva- soras más recurrente es la erradicación, medida que suele ser más factible de implementar logísticamente en islas. La mayoría de las erradicaciones exitosas de roedores se ha llevado a cabo en islas de menos de 100 ha (Howald et al. 2007) y los efectos positivos de la erradicación son mucho más marcados en ambien tes insulares (Glen et al. 2013, Nogales et al. 2013, Brooke et al. 2016). En Argentina, las evidencias de manejo de especies exóticas en islas y su impacto en aves nativas son escasas; un interesante ejemplo re ciente es el manejo de gatos domésticos (Felis catus) en la Isla Martín García, en donde luego de la dismi nución poblacional de gatos del 20% se observó un incremento en la riqueza y en las poblaciones de va rias especies de aves (Barbe 2020). Sin embargo, la erradicación puede acarrear efectos no deseados, y un conocimiento sólido del ecosistema es fundamental antes de realizar acciones de manejo. La erradica ción de la Cabra (Capra hircus) en las Islas Galápagos tuvo efectos negativos en la supervivencia de una ra paz endémica, el Aguilucho de las Galápagos (Buteo galapagoensis), aparentemente debido a que muchos ambientes abiertos en los que estos se alimentaban se arbustizaron rápidamente con leñosas exóticas luego de la eliminación de las cabras (Rivera-Parra et al. 2012).

LA IMPORTANCIA DE LA INTERDISCIPLINA

El trabajo interdisciplinario es fundamental para una correcta interpretación de los patrones y procesos que tienen lugar en ecosistemas insulares. Dos ejemplos del archipiélago fueguino pueden ilustrar las dimensiones que los conocimientos de otra disciplina (la arqueología, en este caso) pueden aportar a la visión de los procesos ecológicos actuales.

Una de las especies más consumidas por los pue blos originarios del norte de Tierra del Fuego es el Guanaco (Lama guanicoe, Santiago y Salemme 2016). Su importancia relativa hacia el sur de la isla tiende a disminuir (Alunni et al. 2020), y está ausente en los registros arqueológicos de Isla de los Estados (Horwitz y Weissel 2011, Santiago 2012). El aislamiento de Isla de los Estados ocurrió hace unos 15.000 años (Pon- ce et al. 2011) y, en consecuencia, la introducción en los últimos 150 años de herbívoros del viejo mundo, como la Cabra, el Ciervo Colorado (Cervus elaphus) y el Conejo (Oryctolagus cuniculus), puede ser interpretada como una novedad ecológica para una isla que care cía de hervíboros de mediano-gran tamaño, con po tenciales consecuencias tanto para el ecosistema en general como para su avifauna en particular (Schia- vini y Niekisch 1998, Valenzuela et al. 2014). De encontrarse registros recientes de guanacos en Isla de los Estados, la interpretación sería completamente diferente.

El debate sobre qué es una especie nativa, cómo se define y cómo se maneja es relevante y requie re, para ser preciso, contar con toda la información posible (Pereyra 2019). El Choique (Rhea pennata) es considerado por la mayoría de los autores como introducido en Tierra del Fuego, en base a la liberación de ejemplares en 1936 en el norte de la isla (Jory 1975, Clark 1986, Narosky y Babarskas 2000, MAyDS y AA 2017, Folch et al. 2020). Sin embargo, la especie aparece en mitos de pueblos originarios fueguinos y la presencia de boleadoras en sitios arqueológicos sugiere que era consumida; en base a esa evidencia, Goodall (1978) la considera una especie reintroduci da. Más aún, estudios arqueológicos indican su pre sencia en la estepa fueguina antes y después de la formación del Estrecho de Magallanes (Martin et al. 2009, F. Santiago com. pers., Figura 2). De momento, no es posible determinar si el consumo humano contribuyó a extinguir sus poblaciones, y no existen estudios sobre su estado poblacional actual en la isla. En cualquier caso, buscar, discutir y entender cómo interpretan estos hallazgos los profesionales de la arqueología puede tener implicancias directas en el manejo y la conservación de esta especie.

Figura 2: El Choique (Rhea pennata) al sur del paralelo 50. Los puntos rojos representan registros actuales (GBIF 2021). Los puntos violetas representan sitios arqueológicos en los que la presencia de la especie ha sido confirmada (Martín et al. 2009, F. Santiago com. pers.). Abajo a la izquierda: fragmento de tibiotarso de Rhea pennata en un sitio arqueológico del norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego (F. Santiago, reproducida con permiso). Ilustración: César Lage. Diseño de figura: Nicolás A. Lois.

LAS ISLAS ARGENTINAS, UNA OPORTUNIDAD LATENTE

Nuestros conocimientos sobre la ornitología en las islas de Argentina siguen en estado rudimentario. Son necesarios más estudios e información sobre es pecies que habitan exclusivamente en islas durante todo su ciclo de vida, como la Becasina Grande, pero también sobre aquellas que pasan parte de su ciclo de vida en ambientes insulares (e.g., muchas aves marinas) y, en general, sobre el estado actual y diná mica de las poblaciones insulares de aves argentinas. Además, los aprendizajes de otros sistemas insulares y su aplicación a contextos más amplios proponen modelos muy promisorios para aplicar en sistemas continentales que se comportan, a todos los efectos, como islas.

agradecimientos

Quiero agradecer a José H. Sarasola y el equipo editorial de El Hornero por la invitación a participar en este número. A Lucía Rodríguez Planes y Nicolás A. Lois, que hicieron importantes comentarios para mejorar este trabajo, y a Alicia Sérsic, Fernando Santiago, Angélica Tívoli, Francisco Solá y Cristian Lorenzo por responder a mis consultas y aportar bibliografía e información no publicada de sus trabajos. Al progra ma ESRI Conservation Program y the Society Conser- vation GIS. Finalmente, los comentarios de un revisor o revisora fueron fundamentales para clarificar las ideas expresadas en este trabajo.

uBio

uBio