INTRODUCCIÓN

El dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos con mayor propagación a nivel mundial en las últimas décadas.1,2 Cada año, se producen entre 100 y 400 millones de infecciones, y cerca de la mitad de la población mundial corre riesgo de contraer la enfermedad.1 En Argentina, el dengue es epidémico y la presencia de casos se concentra en los meses de mayor temperatura, en estrecha relación con la aparición de brotes en países limítrofes.3

En principio, la infección produce síntomas que se pueden manifestar luego de un período de incubación de 5 a 7 días y, en ocasiones, evoluciona a un estado crítico llamado dengue grave.1-3 La sospecha clínica de la enfermedad se realiza a partir del síndrome febril inespecífico de menos de 7 días de evolución, con ausencia de afección de las vías aéreas superiores, y dos o más de los siguientes signos: cefalea y/o dolor retroocular, malestar general, mioartralgias, diarrea, vómitos, anorexia y náuseas, erupciones cutáneas, petequias o prueba del torniquete positiva, leucopenia, trombocitopenia y elevación de transaminasas.3-12 La confirmación se realiza por pruebas virológicas y serológicas, o bien a partir de las manifestaciones clínicas y nexo epidemiológico en un brote comprobado de dengue.3

Dado que no existe un tratamiento específico, se utilizan terapias de sostén para mejorar los síntomas.11 De ello que resulta importante realizar un monitoreo cercano de la patología, con el objetivo de establecer la terapia correcta y evitar la progresión a formas clínicas más graves.1-3'11

Desafortunadamente, la información disponible acerca de las características clínicas, epidemiológicas y de laboratorio de la enfermedad en la población pediátrica es limitada. Es por ello que el objetivo de este trabajo es aportar datos estadísticos para ampliar la base de conocimiento.

OBJETIVOS• Describir la epidemiología y las manifestaciones clínicas y de laboratorio del dengue en pacientes pediátricos.

• Estudiar la evolución de los parámetros bioquímicos en las diferentes fases de la enfermedad.

POBLACIÓN Y MÉTODOS

Diseño Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo.

PoblaciónSe incluyeron todos los pacientes entre 1 y 180 meses de edad con dengue probable y confirmado, asistidos en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020.

Se consideraron como casos probables los pacientes con antígeno NS1 y/o inmunoglobulina M específica para dengue (IgM anti-DENV) positivas, y casos confirmados aquellos con prueba de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscripción (RT-PCR) positiva para DENV, o por clínica y nexo epidemiológico en el contexto de un brote de la enfermedad.

Procedimientos del estudioLa recolección de los datos se realizó en forma retrospectiva. Para ello se utilizó la ficha de notificación de síndrome febril inespecífico y la base de datos del laboratorio. El seguimiento de los pacientes se realizó hasta su alta médica y la información acerca la evolución de cada paciente fue obtenida de los registros de Medicina Ambulatoria del hospital.

VariablesSe recolectó información sobre edad, sexo, días transcurridos desde el inicio de los síntomas hasta la consulta médica, semana epidemiológica (SE), localización geográfica, manifestaciones clínicas (fiebre, cefalea, mialgia, artralgia, dolor retroocular, erupción, vómitos, diarrea, dolor abdominal, prurito, inyección conjuntival y otros síntomas), y parámetros de laboratorio como hematocrito, recuento leucocitario total (RLT), recuento leucocitario diferencial, plaquetas, velocidad de sedimentación globular (VSG), tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA), urea, creatinina, proteína C reactiva (PCR), aspartato aminotransferasa (AST), alanino aminotransferasa (ALT), gamma-glutamil transferasa (GGT) y fosfatasa alcalina (FAL).

Técnicas empleadas en el análisis de las muestrasLos recuentos celulares se obtuvieron a partir de los contadores hematológicos Sysmex XT-1800, XT-2000i y XS-1000; y el recuento leucocitario diferencial, por medio de microscopía óptica.

El TP y TTPA se determinaron en los analizadores STA Compact Max2 y STart4 mediante coagulometría.

Las concentraciones de urea, creatinina, PCR, AST, ALT, GGT y FAL se obtuvieron en el autoanalizador Cobas 6000 Roche Diagnostics, el cual utiliza métodos enzimáticos, cinéticos y colorimétricos para cuantificar los analitos.

La detección del antígeno NS1 e IgM anti-DENV se llevó a cabo mediante el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) e inmunocromatografía. El aislamiento del virus y/o detección del genoma viral se realizó a través de RT-PCR. Estas determinaciones fueron realizadas por el Laboratorio Central de la provincia de Córdoba.

Consideraciones éticasEl trabajo fue aprobado por la Comisión Científica del Hospital de Niños, de acuerdo con la Disposición 40 del Consejo de Evaluación Ética de la Investigación en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba.

Análisis estadísticoSe calcularon la mediana y el rango intercuartílico (RIC) para describir las variables cuantitativas. Para las cualitativas, se utilizaron porcentajes y frecuencias de números de casos.

En cuanto a las variaciones de los parámetros de laboratorio, se agruparon los datos según las tres fases de la enfermedad: febril, crítica y de recuperación.

Los resultados obtenidos entre los días 0 y 3 luego del inicio de los síntomas corresponden a la fase febril. Los resultados entre los días 4 y 7 corresponden a la fase crítica, y los resultados de los días 8 a 10 comprenden la fase de convalecencia. Para el análisis se aplicaron pruebas paramétricas (ANOVA) y pruebas no paramétricas (Kruskal Wallis) según correspondiera con la distribución de los datos. El nivel de significancia utilizado fue de 0,05.

El análisis se hizo en el programa estadístico InfoStat versión 2020.

RESULTADOS

Durante el período de estudio se asistieron 85 pacientes con criterios microbiológicos o clínico-epidemiológicos de positividad para dengue. Veinticinco (29 %) fueron confirmados por RT-PCR, todos serotipos DENV-1,39 (46 %) por clínica y nexo epidemiológico, y 21 (25 %) probables.

La mediana de edad fue de 108 meses (RIC: 84-144). Predominaron los varones (n = 46, 54 %).

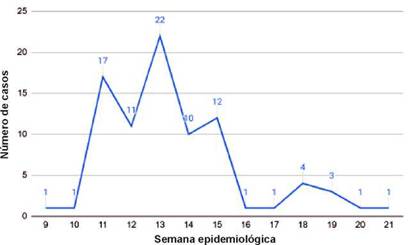

Entre la SE 11 y 15 fueron diagnosticados 72 (85 %) casos, con picos en la SE 11 y 13, y un descenso a partir de la SE 16 (Figura 1).

En relación con los datos geográficos, todos eran residentes de Córdoba Capital. Cuarenta y tres (51 %) pertenecían a la zona sudoeste y oeste de la ciudad.

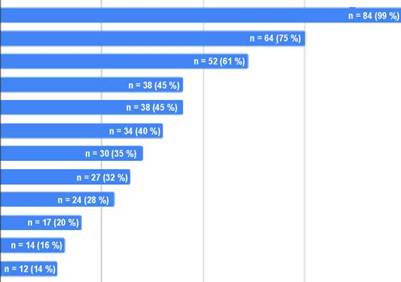

De los 85 pacientes, 46 (54 %) acudieron a la asistencia médica dentro de los 2 días del inicio de los síntomas. Las principales manifestaciones clínicas fueron fiebre, cefalea y mialgias, seguidas por dolor abdominal y erupción cutánea (Figura 2).

Figura 1: Distribución de los casos de dengue según la semana epidemiológica (n = 85)

Figura 2: Manifestaciones clínicas de los pacientes con dengue (n = 85)

Fiebre Cefalea Mialgias Dolor abdominal Erupción cutánea Dolor retroocular Otros síntomas Altragias Vómitos Inyección conjuntival Prurito Diarrea

El hallazgo de laboratorio más frecuente fue la leucopenia (glóbulos blancos <4 * 103/jL), que se presentó en 29/78 (37 %) casos. En cuanto a las alteraciones del recuento leucocitario diferencial, encontramos monocitosis relativa en 54/77 (70 %), presencia de linfocitos reactivos (LR) en 24/77 (31 %) y linfocitosis relativa en 19/77 (25 %).

De los pacientes que tuvieron neutropenia (n = 18/77, 23 %), 9/18 presentó neutropenia moderada (neutrófilos <1 * 103/jL); 7/18, neutropenia leve (neutrófilos <1,5 * 103/jL), y 2/18, neutropenia grave (neutrófilos <0,5 * 103/jL).

La trombocitopenia se observó en 19/78 (24 %) pacientes, siendo el segundo hallazgo más recurrente. Dieciséis de ellos presentaron trombocitopenia leve (plaquetas <150 * 103/jL) y 3 (16 %), trombocitopenia moderada (plaquetas <100 * 103/|jL).

En cuanto a las transaminasas, se registró un aumento de AST en 16/69 (23 %) y de ALT en 13/73 (18 %) casos, lo cual constituye el tercer hallazgo de mayor importancia.

De los pacientes estudiados, solo 3/78 (4 %) tuvieron valores de hematocrito elevados. Ninguno presentó un aumento mayor al 10 % sobre el valor basal.

Pruebas complementarias demostraron que 5/9 pacientes tuvieron una prolongación del TTPA y 4/9 del TP. Asimismo, 32/60 (53 %) casos con solicitud de PCR superaron el valor de 5 mg/ dL y 8/38 (21 %) con VSG presentaron valores mayores a 15 mm/h.

En cuanto a las mediciones de FAL y GGT, estuvieron aumentadas respectivamente en 4/46 (9 %) y en 2/21 (10 %) casos.

Solo 3/60 (5 %) pacientes tuvieron concentraciones de creatinina elevadas. Ninguno presentó valores alterados de urea.

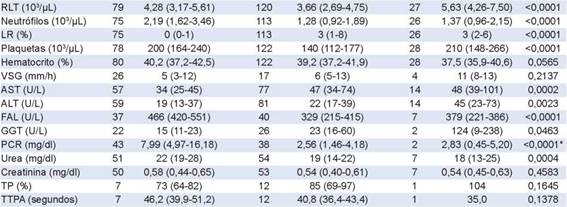

El menor recuento de leucocitos, al igual que el de plaquetas, se registró en la fase crítica de la enfermedad, y la recuperación de los valores normales en la fase de convalecencia.

Adema s, se observó aumento de LR y descenso del recuento de neutrófilos entre los días 4 y 10.

En cuanto a la AST y la GGT, se elevaron en la fase crítica y se mantuvieron así en la etapa de convalecencia. En cambio, la elevación significativa de la ALT se registró en la fase de recuperación. En relación con la FAL, se halló elevada en la fase febril y su descenso ocurrió en la fase crítica.

El resto de los parámetros bioquímicos no presentaron cambios significativos o clínicamente relevantes (Tabla 1).

En cuanto a la evolución clínica de los pacientes, fue favorable en todos los casos. El seguimiento se realizó de manera ambulatoria, sin necesidad de hospitalización o estudios de mayor complejidad. En el período de estudio, no se registraron casos de dengue grave.

Tabla 1:Parámetros de laboratorio durante la evolución de la enfermedad

DISCUSION

En el período 2019/2020, se registró el mayor brote de dengue de la historia a nivel nacional, con una cantidad total de 56 492 casos, que superó en un 35,3 % al acumulado del ciclo 2015/2016. En esta etapa, el aumento de la curva de casos se dio de manera tardía y abrupta en comparación con el ciclo anterior.13 Factores medioambientales y socioeconómicos, como el cambio climático, la urbanización no planificada y el aumento de viajes y migraciones de la población, estarían vinculados a este incremento.3

En este sentido, la vacuna sería una pieza clave en la prevención de la enfermedad.5 Recientemente, se aprobó en Argentina el uso de la vacuna Dengvaxia. A pesar de que demostró tener una gran eficacia en personas seropositivas, aumenta el riesgo de desarrollar dengue grave en niños menores a 9 años y en pacientes seronegativos. Por lo tanto, su uso se encuentra restringido a una parte de la población.14'15

Durante este lapso, se identificaron 3 serotipos del virus en circulación: DENV-1 72 %, DENV-4 26 % y DENV-2 2 %.13 En nuestra población de estudio, solo se identificó la circulación del serotipo DENV-1. En cuanto a la distribución temporal de los casos, esta coincidió con lo expuesto por el Ministerio de Salud de la Nación para la región centro del país.13

Cerca de la mitad de los pacientes acudieron a la asistencia médica dentro de los 2 días del inicio de los síntomas. Esto permitió realizar un monitoreo cercano de la patología y evitar la progresión a formas clínicas más graves.1-3'11 Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron similares a las publicadas en otros estudios sobre dengue,6'8’16-18 a diferencia del reporte de diarrea (14 % versus 30 %), inyección conjuntival (20 % versus 20-50 %)16 y dolor retroocular (40 % versus 82,9 %).6

En línea con lo expuesto en otro estudio de dengue en población pediátrica, la alteración de laboratorio más frecuente fue la leucopenia. Sin embargo, en nuestra población se registró en el 37 % de los casos, en comparación con el 85 % constatado en el brote del año 2016.6 Un estudio de series temporales reportó el 57 %.18

De los pacientes que manifestaron neutropenia, el 11 % presentó neutropenia grave. Este hallazgo fue muy similar al publicado en otro trabajo de investigación, el cual concluyó que estos pacientes no presentaban una mayor susceptibilidad a desarrollar infecciones pese a tener un bajo recuento de neutrófilos.19

En cuanto a los LR, se constató su presencia en el 31 % de los casos. Algunos investigadores incluso reportaron porcentajes más elevados.7'17'20 Si bien no se conoce la función exacta de estas células en la fisiopatología del dengue, se cree que su aumento podría estar asociado con una respuesta celular inespecífica al virus.17'20

Con respecto a la monocitosis, no se encontraron reportes en la bibliografía. Sin embargo, estas células tendrían un papel muy importante en el control de la viremia y la progresión a formas clínicas más graves en algunos pacientes.21

Por otra parte, la trombocitopenia fue la segunda alteración más observada, de intensidad leve en la mayoría de los casos. El estudio de dengue de 2016 reportó un porcentaje similar,6 mientras que, en el estudio de series temporales fue del 46 %.18 Otros trabajos observaron que era la alteración bioquímica más frecuente.'7’8’17

La elevación de las transaminasas fue la tercera alteración hallada en los pacientes. El DENV tiene la capacidad de infectar directamente los hepatocitos y las células de Kupffer.7 Su replicación en el interior de las células y la respuesta inmunitaria del organismo contra el agente etiológico serían las causales del daño hepático y la elevación de estas enzimas,7 junto a la FAL y GGT.22

En cuanto a las pruebas de coagulación, un trabajo previo (n = 166) informó valores alterados de TP y TTPA en el 24 % y el 25 % de los casos respectivamente.17 En nuestro estudio, la baja proporción de pacientes con estas determinaciones no nos permitió realizar inferencias sobre ello.

Por otro lado, en los casos que fueron monitoreados, se pudo constatar un menor RLT en la fase crítica y una recuperación de los valores normales en la fase de convalecencia, lo que concuerda con otro trabajo de dengue en población pediátrica y la guía publicada por el Ministerio de Salud para enfermedades infecciosas.3,6

Paralelamente con la disminución del RLT en la fase crítica, se observó el aumento de LR y la disminución del recuento de plaquetas. Estos eventos son reportados constantemente en la bibliografía y, junto a la hemoconcentración, están asociados a la evolución de la enfermedad a estadios más graves.2'20 Aun así, este fenómeno no fue observado en nuestra población de estudio, lo cual podría deberse a la ausencia de casos graves.

Finalmente, a diferencia de otros autores que describieron que la neutropenia se manifiesta en la fase crítica de la enfermedad y con duración de 1 día,19 en nuestro estudio esta se presentó tanto en la fase crítica como de convalecencia, sin alcanzar la normalidad durante el tiempo en que se hizo el seguimiento de los pacientes.

Cabe destacar que la falta de información acerca de las comorbilidades de los pacientes y de algunos datos de laboratorio fueron limitaciones del presente trabajo.

CONCLUSIÓN

El reconocimiento y la comprensión de las alteraciones clínicas y de laboratorio presentadas durante la enfermedad pueden permitir el abordaje eficaz de la patología y contribuir a la reducción de cuadros clínicos más graves en los niños.

Agradecimientos

Al personal del Servicio de Laboratorio General y de Especialidades del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad por su colaboración en la obtención de los datos. A la Bioq. Esp. Verónica Gómez por su inmensa contribución al trabajo de investigación y a la Bioq. Nadia Miranda y al Sr. Pablo Villanueva por los aportes realizados al presente estudio.