Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Folia Histórica del Nordeste

versión impresa ISSN 0325-8238versión On-line ISSN 2525-1627

Folia no.32 Resistencia oct. 2018

http://dx.doi.org/10.30972/fhn.0323506

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

DOI: http://dx.doi.org/10.30972/fhn.0323506

Recibido: 7/05/2018

Aceptado: 15/07/2018

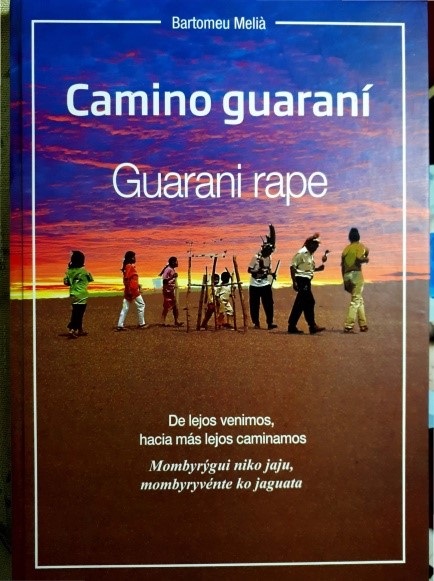

Bartomeu Meliá. Camino guaraní: De lejos venimos, hacia más lejos caminamos. Asunción Paraguay. Centro de Estudios paraguayos – Unicef – OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), 2016, 242 pp.

Bartomeu Meliá ha dedicado su vida al estudio de la cultura guaraní, combinando investigaciones científicas y trabajos etnográficos con su experiencia adquirida en contacto con grupos guaraníes de Brasil y Paraguay. Sus trabajos se destacan en los campos de la etnohistoria y la etnolingüística.

Camino Guaraní es una obra que engloba diversos aspectos de la cultura guaraní, encarando el tema desde los orígenes del pueblo, sus aspectos lingüísticos, aborda la cuestión territorial, pasando por la organización sociopolítica, económica, aspectos religiosos, para finalmente encarar la situación actual de los grupos guaraníes con miras hacia su futuro. Para el desarrollo de dichos aspectos culturales el autor se basa no solamente en el uso de fuentes primarias sino que compara y relaciona el resultado de sus investigaciones con los testimonios y datos dejados por otros investigadores como Curt Nimuendayú Unkel y León Cádogan, cuyos trabajos son testimonio incuestionable de la sabiduría del pueblo en cuestión.

El libro presenta un desarrollo integral del tema en donde cada aspecto cultural es abordado desde el contexto pre colonial, pasando por la etapa colonial destacando la adaptación y re significación de dichos aspectos en el ámbito de la Misiones Jesuíticas, hasta llegar a la comparación de los elementos culturales pertenecientes a cada uno de los grupos guaraníes actuales, articulando así cada etapa de la historia de este pueblo.

Valiéndose del análisis etimológico de palabras claves en lengua guaraní y del significado de términos y expresiones, el autor intenta explicar el pensamiento guaraní, para de esta manera reflejar su esencia.

Al inicio de la obra en el primer capítulo denominado migraciones y pueblos guaraníes, Meliá desarrolla el tema del origen y la expansión de los guaraníes y, basándose en investigaciones arqueológicas, no duda de su origen amazónico con una antigüedad de 5.000 años. Principalmente señala la importancia de aclarar que los guaraníes son migrantes y no así nómades como se los suele considerar, ya que si bien se desplazan, es siempre dentro de un mismo territorio. Analiza el motivo de sus migraciones entre los que destaca la cuestión religiosa y el crecimiento demográfico. También hace hincapié en el análisis de la cerámica guaraní como herramienta para entender la relación entre esta la sociedad y el medio ecológico.

En el capítulo siguiente el autor se detiene en el aspecto lingüístico, haciendo referencia a la formación lingüística del idioma guaraní y su dispersión geográfica, la cual, a la llegada de los españoles al área del Plata, abarcaba una extensa región presentando una gran unidad lingüística. Explica el proceso de evolución de esta lengua y sus variedades dialectales, tanto en la época colonial como en la actualidad. Finalmente alerta sobre su estado de vulnerabilidad y posible amenaza de extinción sobre todo en las generaciones más jóvenes muy influenciadas por el idioma castellano.

El Territorio y la Tierra guaraníes son los objetos de análisis del capítulo tres en donde el autor reflexiona acerca del significado y la esencia de dichos términos en lengua guaraní muy ligados a la identidad de este pueblo. Asimismo indica que el tekohá, término que hace referencia a territorio, es el medio en donde ellos manifiestan su modo de ser guaraní, su tekó, es decir su cultura. En tanto que la tierra - yvy- es para ellos el lugar que pisan y se convierte en tekohá en la medida en que hacen de ella su espacio en el cual surge su modo de vida. En ese medio se generan y adquieren significado sus relaciones económicas, sociales, políticas, y religiosas. También describe el ordenamiento espacial del territorio guaraní con los usos y funciones de cada elemento, los cuales se articulan entre sí.

El capítulo cuatro versa sobre la organización sociopolítica guaraní, la importancia y rol de la familia, el sistema de parentesco, los diversos tipos y niveles de liderazgo. Para el autor la familia guarní es la base fundamental que rige toda la organización sociopolítica: “Cada familia guaraní es principio y fundamento sobre el que se construye la visa social y política”. Existe un sistema político de comunicación entre las familias, el cual es una manifestación de intercambio de la palabra, siendo esta considerada un don sagrado de Dios. Esta comunicación se puede dar en la Asamblea -Aty - en donde se tratan todos los temas concernientes a la comunidad.

La cuestión de la organización económica de los guaraníes es abordada en el capítulo cinco, en donde el autor manifiesta la sabiduría del pueblo guaraní con respecto a técnicas agrícolas en una relación de respeto por el ambiente y la naturaleza. Particularmente se hace mención especial al trabajo comunitario -potiró- y a su economía de reciprocidad netamente guaraní en la cual se da el intercambio de dones -jopoi- término que significa manos abiertas recíprocamente, básicamente es un “sistema económico de intercambio gratuito de bienes”. Este don puede ser cualquier tipo de producto u objeto, esto se da incluso de manera simbólica y se manifiesta en gran medida en sus fiestas o convites -pepy-, ocasiones en las que se intercambia comidas, bebidas como así también la palabra. Algunas de estas fiestas son descriptas en detalle en este capítulo.

En los siguientes dos capítulos el autor trata de reflejar la esencia de la religión guaraní, describiendo una serie de ritos y creencias que representan su modo de ser sagrado, el cual vendría a ser su tekó marangatú. Ya que considera que “los ritos guaraníes son de danza que es rezo y de rezo que es danza”, destaca la importancia de las oraciones que son expresadas en cantos largos y al mismo tiempo danzadas. Describe algunas prácticas rituales y también diversos tipos de cantos los cuales en realidad son oraciones. Explica además la relación que la religión guaraní tiene con la palabra y mediante el análisis de relatos y mitos la fundamenta y relaciona con otros aspectos de esta cultura que tienen su base en estos mitos. Básicamente la religión guaraní se manifiesta en el canto, la danza y la transmisión de sus mitos y creencias.

En tanto en los tres últimos capítulos del libro, el autor se enfoca en la problemática de los grupos guaraníes actuales. Partiendo en el capítulo ocho con la ruptura provocada en la región por la llegada de los conquistadores, continuando con la etapa de la independencia hasta llegar a la situación actual. Para el autor este proceso de abuso sufrido por los guaraníes continúa en la actualidad. Describe la situación de los grupos guaraníes en relación con los estados nacionales, presentando una larga lista de dificultades y conflictos que los afligen en los distintos casos, como ser el abusos por parte de la sociedad y el Estado, la usurpación de sus territorios, la marginación, y la degradación de su ambiente por causa del agro negocio, de la deforestación, de las represas hidroeléctricas y de la urbanización.

Basado en el análisis de datos demográficos, el autor estudia la evolución de la población de las comunidades actuales, las que se hallan divididas en tres grupos principales: los Mbyá, los Avá-guaraní-Ñandevá y los Paítavyterá-Kaiowá. Mediante mapas detalla su localización y presenta datos sumamente importantes para tener una idea cabal de su situación actual.

El autor denuncia la falta de comprensión y de conocimiento de la cultura guaraní por parte de los organismos estatales y de la sociedad en general y es por ello que esta obra trata, y de hecho lo logra con éxito, de mostrar en forma integral la esencia de dicha cultura. Este trabajo es un llamado de atención hacia la toma de conciencia de la situación crítica vivida por la nación guaraní en donde se hace evidente la falta de responsabilidad y de reconocimiento de sus derechos, siendo un pueblo que a pesar de todo lucha por preservar su identidad.

Susana Beatriz Petroski*

* Guía de Turismo, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones. Secretaría de Gestión Estratégica de la Provincia de Misiones.