Introducción

La guerra del Chaco (1932-1935) fue un conflicto político-militar en el que Bolivia y Paraguay se disputaron la soberanía sobre el Chaco boreal. Tras el telón de la necesidad de los incipientes Estados modernos por definir sus fronteras exteriores, el conflicto implicó para el Paraguay la resolución de un problema interno: la posibilidad del Estado de finalmente controlar un territorio que, si bien declarado como nacional durante el siglo XIX, se encontraba huérfano de ocupación estatal. El vínculo establecido con los pueblos indígenas que habitaban la zona ancestralmente, hacia principios del siglo XX, estaba marcado por la presencia de los colonos privados. Siendo así, en este artículo abordaremos la guerra del Chaco con un foco en los efectos que esta tuvo hacia el interior de Paraguay, es decir, en cómo ella devino en una campaña de ocupación territorial ejecutada por las Fuerzas Armadas en nombre de la soberanía nacional, el progreso y la modernización de la república.

Para abordar la guerra desde esta perspectiva, partiremos de la fotografía oficial del conflicto concomitada por el Comando en Jefe del Ejército paraguayo. En una primera instancia, indagaremos en las imágenes en función de lo que nos muestran, para analizar luego aquello que las trasciende. Siguiendo a Verónica Tell (2017), entenderemos a la imagen fotográfica en su dimensión dialéctica en tanto huella y construcción: abordaremos lo real visible de las imágenes, pero para entender la nueva realidad que ellas producen (Tell, 2017, p. 12). El objetivo de este proceder radica en entender a la fotografía paraguaya de la guerra como una política visual que construyó una realidad chaqueña tal que no solo permitió, sino que hizo ver como necesario, el ingreso soberano al territorio. En una segunda instancia, reconstituiremos la densidad histórica de las imágenes, para abordar los modos de violencia estatal vinculados a la guerra en sí, como a la narrativa construida en las imágenes. Por último, nos abocaremos al uso y circulación actual de las fotografías para indagar de qué maneras ellas son recuperadas desde el presente e impactan en la memorialización de la guerra.

El contexto de la guerra

La guerra del Chaco, en tanto hito en la región, condensa una variedad de problemáticas: fue el primer conflicto bélico mecánico que utilizó aviones de combate durante el siglo XX en Latinoamérica; la búsqueda de Bolivia por incorporar una salida soberana al mar (la hidrovía Paraguay-Paraná con desembocadura en el océano Atlántico, a través de la cuenca del Río de La Plata); la búsqueda del Paraguay por modernizar y desarrollar un Chaco que había quedado a medio explorar y explotar por las tanineras y los estancieros privados; la lucha de los capitales extranjeros por el petróleo y, además, la necesidad de dos Estados modernos incipientes por definir sus fronteras exteriores y establecer el control social, político y económico sobre el territorio comprendido entre los ríos Parapetí, Pilcomayo y Paraguay, donde se desató el conflicto. Si bien la República del Paraguay había declarado la titularidad y propiedad sobre el Chaco boreal, a través del Acto de Gobierno de 1825 (Villagra, 2014), lo cual habilitó la venta de tierras fiscales a empresarios extranjeros, estos no fueron más que actos “virtuales” ya que para comienzos del siglo XX no había un real dominio del Estado in situ (Villagra, 2014), sino más bien una presencia difundida de colonos y terratenientes privados (Capdevila, 2011).

A comienzos del siglo XX, el Chaco boreal se configura entonces como una cartografía del desorden (Comaroff y Comaroff, 2009): un espacio regional en el que “el alcance del Estado es desigual y el paisaje un palimpsesto de soberanías contestadas” (Comaroff y Comaroff, 2009: 17). Extractores de tanino, religiosos, agentes militares, empresarios, latifundistas y estancieros se disputaban la ocupación territorial de diferentes maneras, conformando una geografía imbricada de a bloques con caminos que se abrían entre territorios y poblados indígenas. Esta cartografía del desorden permite pensar un Chaco boreal compuesto de territorialidades superpuestas y espacios de soberanía impugnados (Agnew y Oslender, 2010), en el que se superponen las territorialidades indígenas pre-existentes con la territorialidad emergente del Estado paraguayo.

Fuente: Acervo Milda Rivarola en https://imagoteca.com.py/.

Figura 1. Mapa del Chaco boreal con los territorios disputados en la contienda divididos entre aquellos ocupados previamente por el Estado paraguayo (amarillo), los reconocidos al Paraguay en el Tratado de paz (celeste) y aquellos perdidos y cedidos a Bolivia (colorado). Se observa también la delimitación del territorio al noroeste con el río Parapetí, al sur y suroeste con el río Pilcomayo, y al oeste con el río Paraguay. Publicación de origen: Berajano, N. Mapa del Chaco boreal. Asunción, s.l., 1979.

Al interior de dicha geografía se desarrolló la guerra impulsada, por un lado, por una falta de delimitación clara sobre la administración y titularidad del Chaco, herencia colonial recibida por Paraguay y Bolivia, Estados que, por otro lado, tuvieron motivaciones individuales para asistir al conflicto (Villagra, 2014). Previo al avance militar, una serie de conferencias diplomáticas intentaron resolver las demandas de ambos países. Sin embargo, estas fracasaron debido a las presiones de las petroleras multinacionales que buscaban desarrollar su actividad en la zona: la Standard Oil se manifestó a favor de Bolivia y Shell, de Paraguay (Villagra, 2014). Agotada la vía diplomática, comenzaron los avances militares sobre el terreno. Desde el extremo norte descendiendo hacia el sur, Bolivia instaló sus puestos militares y fortines a lo largo del río Pilcomayo y, desde allí, hacia el centro del Chaco boreal (Villagra, 2014). Por su lado, Paraguay exploró y ocupó el Chaco desde las orillas del río Paraguay. La guerra finalizó con la firma del protocolo de paz, en junio de 1935, y el reconocimiento de los territorios como pertenecientes al Paraguay (Figura 1). El Tratado de Paz, Amistad y Límites se firmó en julio de 1938, pero recién en 2009 se estableció el tratado de límites fronterizos definitivo.

No será objetivo de este trabajo analizar los pormenores de la guerra del Chaco en sí misma, en tanto conflicto internacional. Por el contrario, como ya hemos adelantado, lo que nos interesa aquí es indagar en la situación del Paraguay en dicha época y, específicamente, entender de qué maneras el Estado vehiculizó la guerra como política de colonización interna, aunque finalizada la contienda dejara nuevamente a cargo sus prácticas coloniales a los colonos privados (Capdevila, 2013). Para ello, abordaremos la guerra a partir de su narrativa visual. Las fotografías que conforman nuestro corpus provienen de dos colecciones: por un lado, tres álbumes1 que contienen tomas atribuidas a Adolfo María Friedrich, quien fuera fotógrafo oficial del Comando en Jefe del Ejército paraguayo durante el conflicto. Por otro lado, retomaremos fotografías que formaron parte de la colección privada del Dr. Eusebio Ayala, mejor conocido como el Presidente de la Victoria.2 En dicha colección se encuentra el álbum que el Ministerio de la Defensa Nacional realizó para obsequiar al presidente una vez finalizada la guerra.3 Estas imágenes resultan de interés tanto por la condición de Friedrich de fotógrafo oficial del Comanchaco4 como por aquello que componen: imágenes fijadas en el tiempo que solo nos remiten al conflicto bélico si atendemos al contexto pero que, de otro modo, permanecen sin hablar de una guerra que está sucediendo. Sobre tales fotografías nos detendremos a continuación.5

La política visual del conflicto: un Chaco inventado en las imágenes

Fotografía de guerra en la que, a primera vista, no se observa el conflicto en curso. Tal es la impresión que generan las fotografías oficiales (y públicas) del conflicto. Naturaleza prístina, paisajes, bosques, aguadas y ríos. Caminos que se abren a través del monte y camiones motorizados que parecen llegar a colonizar un territorio vacío. Modernización. Trincheras que se dibujan en el desierto chaqueño. Música, risas y entretenimiento. Pulcritud de un Comando en Jefe que pareciera ajeno a toda belicosidad representativa de un teatro de operaciones en plena acción.

Para abordar la política visual del conflicto adoptada por el Paraguay, se hace necesario, primero, mencionar cómo fue la llegada del fotógrafo al Ejército. Adolfo Friedrich fue un austríaco emigrado a Brasil, luego de la primera guerra mundial. Ávido botánico, orquideólogo y fotógrafo, arribó al Paraguay en 1930. Según se conoce, Friedrich trabajó como corresponsal para dos periódicos entre 1932 y 1933 y se vinculó con las altas esferas de la sociedad asuncena. Friedrich habría conocido al Mariscal José Félix Estigarribia, Comandante en jefe del Ejército paraguayo y por entonces un simple general, mediante el director de la Sanidad Militar. Al ser dado de alta en el Ejército, se le otorgó el cargo de teniente de 2da de sanidad honoris causa, fotógrafo oficial del Comando Chaco. Friedrich estuvo en funciones hasta enero de 1935, cuando fue dado de baja mediante un decreto del Poder Ejecutivo que lo designa, al mismo tiempo, director de la Oficina de Fotografía dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.6 Si bien contamos con el decreto presidencial que le da de baja del ejército, Friedrich no aparece en los registros del personal enviado al frente de operaciones, disponibles actualmente en los archivos de la oficina de Personal del Estado Mayor del Paraguay ni en los registros de la Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización (DIGERRMOV). Sin embargo, su nombre sí aparece en los listados de veteranos de guerra. Allí, algunas veces es reconocido como teniente de Sanidad y otras como fotógrafo oficial del Gran Cuartel General. De la información disponible se desprende que Friedrich no realizó carrera militar, sino que le fue otorgado un grado honorario para poder ser trasladado al teatro de operaciones como fotógrafo oficial del Comanchaco. De esta manera, tanto los tres álbumes atribuidos a Friedrich como el álbum souvenir, obsequiado al presidente Ayala, reúnen fotografías que fueron concomitadas por las Fuerzas Armadas y que, en última instancia, provienen del archivo del Ministerio de la Defensa Nacional del Paraguay.7

Para facilitar el trabajo sobre el material fotográfico dividimos las imágenes en grandes grupos: (1) “paisajes” y caminos, (2) máquinas, (3) vida cotidiana, entretenimiento y quietud, (4) Comanchaco, (5) marcadores de guerra. Esta decisión se debe a que la riqueza del material emerge al poner en diálogo las fotografías entre sí y no así en sus singularidades. Por este motivo, analizaremos las imágenes dentro del soporte que las contiene: tomaremos las páginas y los álbumes como objetos discursivos para entender cómo la narración se construye en la compaginación8 y cómo el álbum crea “unicidad con imágenes discontinuas” (Masotta, 2009a, p. 10). Siguiendo a Carlos Masotta (2009b), entendemos a los álbumes como dispositivos visuales que dan cuenta de una voluntad narrativa sobre el territorio (y sobre el conflicto) y que, por tanto, devienen herramientas de propaganda, así como de reverencia sobre el accionar heroico durante el conflicto.9 Es dicha voluntad narrativa la que intentaremos desentrañar a continuación.

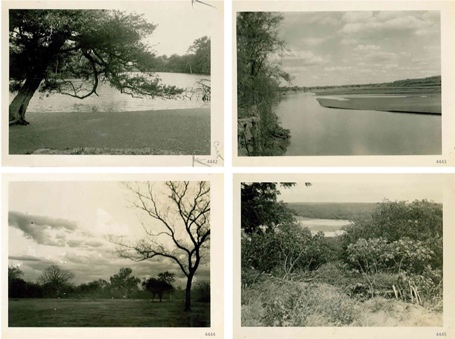

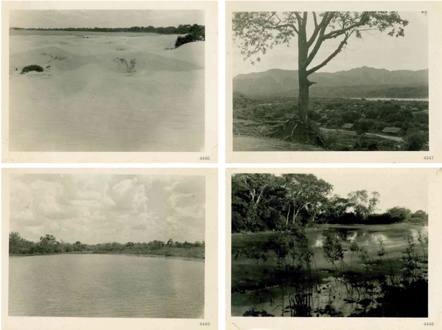

La belleza de la guerra en un paisaje desértico

Tanto en los álbumes de Friedrich como en la colección del presidente Ayala, las imágenes que resaltan por ser mayoritarias son aquellas que muestran la geografía chaqueña: montes frondosos, riveras con aguas espejadas, palmares y cordilleras, cielos imponentes. Las tomas se componen utilizando una gran profundidad de campo que, en conjunto con amplias líneas de horizonte, muestran la amplitud y la densidad del territorio (Figuras 2 y 3)10. En las anotaciones al dorso de las fotografías y en los epígrafes manuscritos en el álbum11 aparecen los topónimos que marcarían el lugar donde fue efectuada la toma: la imagen 4442 lleva la leyenda Tigüipa, la 4443 río Pilcomayo, la 4444 Camacho, la 4445 Villa Montes, la 4446 Parapity, la 4447 Macherati, la 4448 km 145 y la 4449 Ingavi. Es decir, ocho marcaciones geográficas que se unen en esta página para representar un paisaje característico: montes, cordilleras, ríos y médanos. Estos tipos de composiciones son repetitivas a lo largo de todo el corpus.

Fuente: Álbum 1 Friedrich, página 24, frente, CCR Cabildo.

Figura 2 De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Tigüipa, el río Pilcomayo, Camacho y Villa Montes.

Fuente: Álbum 1 Friedrich, página 24, dorso, CCR Cabildo.

Figura 3 De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Parapity, Macherati, Km. 145 e Ingavi.

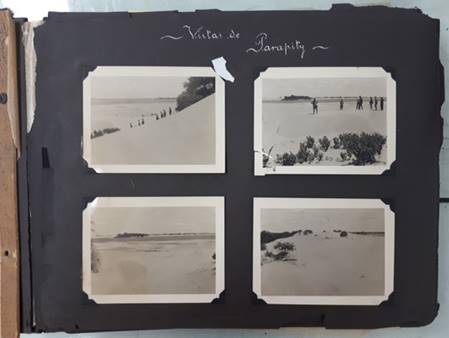

En particular, las “Vistas de Parapity” (Figura 4), evidencian un recurso que se repite en los álbumes: personajes que parecen desaparecer en la inmensidad del espacio. Tal recurso de perspectiva fue común también en las imágenes que Antonio Pozzo, fotógrafo personal de Julio Argentino Roca, tomó durante la Campaña al Desierto en 1879. Al analizar dichas fotografías, tanto Masotta (2009a, 2009b) como Tell (2017) reparan en los encuadres amplios. Masotta (2009a) da cuenta que, a mayor distancia del fotógrafo con los sujetos, mayor es la proporción de horizonte que entra en el cuadro, lo cual crea la sensación de un vacío territorial y el efecto del espacio desierto como desproporción. Por su parte, Tell comenta que los fuertes, campamentos y personajes que aparecen en las imágenes, como veremos en lo que sigue, no son descriptos en su singularidad, sino que lo que se destaca es su situación: “entre los pastizales, los fortines, y en medio de la nada, el ejército expedicionario” (2017, p. 24).

Fuente: Álbum 1 Friedrich, página 24, frente, CCR Cabildo.

Figura 4. “Vistas de Parapity”: figuras de soldados paraguayos se pierden en la inmensidad del territorio gracias al juego de perspectiva optado por el fotógrado.

Este es el territorio en que tuvo lugar la guerra: observamos un espacio vacío, un infierno verde que invita a ser admirado y habitado, a pesar de las arduas y áridas condiciones climáticas que lo caracterizan. Un oxímoron construido a través de las imágenes: sabemos que uno de los mayores problemas afrontados por el ejército paraguayo fue la falta de disponibilidad de agua, razón del accionar de los “poceros” y captadores de agua, pero allí se presentan los riachos, lagunas y ríos.

Reparemos en el título del dorso de la página 19 del álbum 1 de Friedrich (Figura 4): Vistas de Parapity. El término “vistas”, siguiendo a Tell, “inscribe a las fotografías en un campo científico antes que artístico” (2017, p. 33). Esto permite pensar que las imágenes, sea a través de los amplios cuadros o mediante una cámara entremetida en un monte frondoso y cerrado, conllevan una intención descriptiva (Tell, 2017) y no estética. Sin embargo, las fotografías, al mismo tiempo que describen, construyen un territorio bello que aparenta no conocer la destrucción de una guerra en curso. En este sentido, tomar una definición amplia de “paisaje” que supere la simple inscripción en una esfera estética podría ser operativo para el caso. Entender el “paisaje” no como algo a ser visto y representado, sino como una forma simbólica por derecho propio (Mitchell, 1994). Sin embargo, y aunque se contemple el perfil de artista del fotógrafo, que las fotografías fueran concomitadas por las Fuerzas Armadas las inscribe en un campo a medio camino entre lo científico y lo artístico, aquel que apunta a generar una política visual del conflicto que dialoga con los intereses del Estado para la época. Esto no implica descartar las decisiones estéticas de Friedrich, sino reparar en los contextos de producción. Es decir, interesa tener presente que en última instancia las imágenes tendrán su propio recorrido y que las intenciones iniciales del fotógrafo no determinan los sentidos que las fotografías puedan adquirir a futuro (Sontag, 2004).

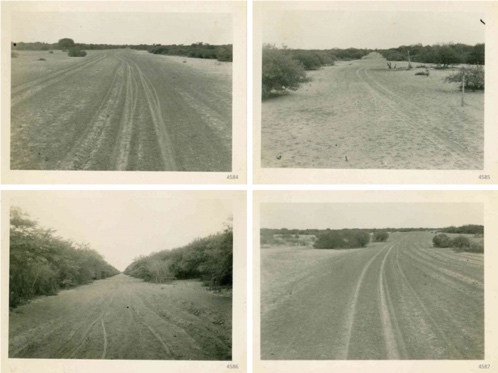

Podemos pensar entonces a las imágenes en tanto utilización política del ojo estético del fotógrafo: vistas, no necesariamente topográficas, pero que se inscriben como registros que podrían dar cuenta de ciertos presupuestos político-militares de ocupación y exploración territorial (Tell, 2017). Estos presupuestos cobran fuerza cuando tomamos en consideración que, como ya indicamos, cuando estalló la guerra, el Chaco boreal se encontraba vacante de presencia estatal. En este contexto, al mismo tiempo que construyen la vacuidad del espacio, las fotografías enseñan una apertura de caminos que vaticina la llegada de los motores y lo que sería entendido como el progreso. Dos tipos de composiciones caracterizan las imágenes de caminos: por un lado, una amplitud que genera la sensación de desierto (Figura 5). Por otro lado, micro espacios que se abren entre la vegetación y se aventuran en el corazón del monte (Figura 6).

Fuente: Álbum 1 Friedrich, página 42, dorso, CCR Cabildo.

Figura 5 Marcas de camiones en caminos chaqueños

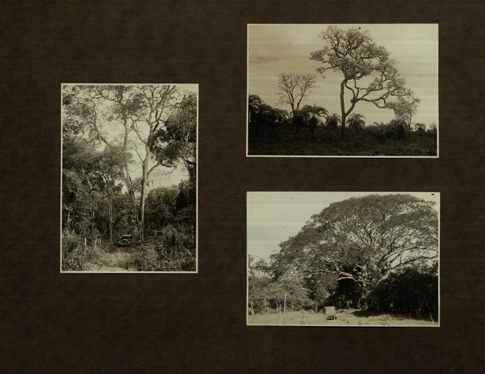

Fuente: Álbum presidente Ayala.

Figura 6. Foto vertical: vehículo y soldado entre la vegetación frondosa. Horizontal inferior: vehículo de espaldas se retira hacia el interior de la vegetación.

Los caminos dan lugar a que aparezca otro elemento repetitivo en las fotografías: los característicos camiones Ford del Ejército paraguayo. Tanto los álbumes de Friedrich como la colección de Ayala contienen numerosas imágenes donde los camiones aparecen en todas sus instancias: imponentes mientras son descargados del vapor que los llevaba de Asunción hasta Puerto Casado, siendo trasladados por el ferrocarril Casado hasta el kilómetro 145 (Figura 7), formados esperando su orden de partida en Isla Poí, atravesando estrechos montes, descargando provisiones o explorando y cruzando caudales secos (Figura 8). Al interior de las imágenes, los camiones toman la misma posición que aquellos soldados empequeñecidos en la inmensidad del territorio. Estas representaciones, que resuenan con las fotografías de la Patagonia analizadas por Masotta, sustentan la idea de que, como sucedió en Patagonia, también en el corazón del Chaco “es la avanzada de la civilización la que impone el orden con sus señales características donde no las hay” (2009b, p. 192).

Fuente: Álbum 1 Friedrich, página 31, dorso, CCR Cabildo.

Figura 7 Arriba: camiones Ford siendo descargados del vapor y en ruta hacia el km. 145. Abajo: Soldados esperando en las vías del ferrocarril Casado.

Esta avanzada militar en dirección hacia el río Pilcomayo se presenta como una continuación de la línea de ocupación que habían logrado establecer los capitales privados desde el Río Paraguay, en especial la empresa extractora de tanino Carlos Casado S.A.12 La Carlos Casado limitada compañía de tierras, liderada por Carlos Casado, empresario y banquero español nacionalizado argentino, arribó al Paraguay en 1886 cuando compró 5.625.000 hectáreas de tierras fiscales al Estado. En 1889, Casado bautiza sus tierras como “Nueva España”, “centro de progreso que contribuirá a la regeneración de la raza indígena” (Bonifacio, 2017, p. 32). La empresa se dedicó principalmente a la extracción de tanino del quebracho nativo para el curtido de cuero y en 1901 construyó una línea férrea para llevar el tanino hacia Puerto Casado, donde era transportado en vapor hacia Asunción. El ferrocarril de 160 kilómetros de extensión de este a oeste desde Puerto Casado, a orillas del río Paraguay, hacia el interior del Chaco boreal, actual departamento de Boquerón (Dalla-Corte Caballero, 2012), operó como columna vertebral conectando secciones de la empresa, poblaciones y estancias (Bonifacio, 2017). El kilómetro 145 de la línea férrea cobró vital importancia durante la guerra del Chaco, ya que fue el punto de articulación entre Asunción y el epicentro del teatro de operaciones. En efecto, la mejor vía de acceso a la línea de fortines era navegar el río Paraguay desde Asunción a Puerto Casado, allí tomar el tren hasta el kilómetro 145 y desde allí continuar en los camiones militares o a pie hacia el frente de batalla. Este movimiento se ve ampliamente presentando en las fotografías de Friedrich.

Hasta aquí nos hemos detenido en cómo las fotografías muestran y construyen la geografía chaqueña al mismo tiempo que la presencia del Estado a través de la apertura de caminos y del Ejército. Si bien las imágenes de “vistas” son preponderantes, entre páginas completas destinadas a construir espacios cubiertos de frondosa naturaleza, caminos y camiones aventurados en el monte, encontramos también personajes y situaciones cotidianas que impregnan la narrativa paraguaya sobre el conflicto.

La vida cotidiana detrás del accionar bélico

En los álbumes aparecen ampliamente representados los momentos de esparcimiento y entretenimiento del ejército: músicos, cantores y danzas pueblan las imágenes (Figuras 9 y 10). También aparece un casino de oficiales montado en Puerto Casado.

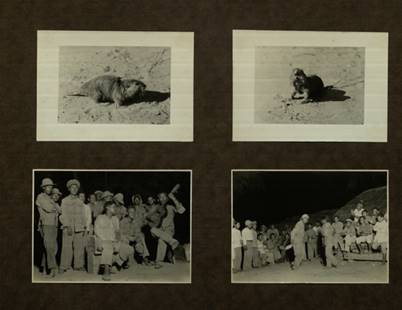

Fuente: Álbum presidente Ayala.

Figura 10 Carpincho de frente y de perfil, imágenes que en su conjunto generan sensación de movimiento del animal conviven con músicos y soldados bailando en la noche.

La importancia de mantener la moral y el espíritu alto de las tropas durante la guerra y de transmitir dicho espíritu a la ciudadanía a través de imágenes tiene larga data en el Paraguay. Famosas son las xilografías que circularon en periódicos de trinchera como el “Cabichuí” y “El Centinela” durante la Guerra Guasú (Guerra de La Triple Alianza, 1864-1870). Estos diarios operaron como medio de comunicación, instrumento de moralización y herramienta propagandística del Mariscal Francisco Solano López (Amigo 2002, Escobar y Salerno, 2016). El humor gráfico obvió información sobre la batalla y enfatizó las pequeñas victorias: mientras el Paraguay perdía la guerra, el Cabichuí, por ejemplo, minimizaba el poder de la Alianza con ilustraciones caricaturescas del enemigo. Casi 70 años después y en un contexto bélico diferente (si allí el Paraguay fue arrasado y su población diezmada, aquí las Fuerzas Armadas lograron establecer la paz y resultar vencedoras) la producción visual política de las guerras continúa en sintonía: construir una narrativa sobre el conflicto bélico destinado a mostrar solo una parte de este. La representación burlona de los enemigos se hizo presente también en el teatro de operaciones chaqueño. Así como los grabadores del Cabichuí representaron, por ejemplo, al general brasileño Porto Alegre como un carpincho condecorado que huye entre los tajamares y lo denominaron “Porto Triste” (Figura 11), los soldados paraguayos durante la guerra del Chaco construyeron una escultura burlona del general Kundt, comandante en jefe del Ejército boliviano, con madera de samu’u (palo borracho) (Figura 12).

Fuente: Cabichuí, 1867, 1(43), p. 3.

Figura 11 Porto Alegre, general brasileño en la Guerra de la Triple Alianza, representado como un carpincho.

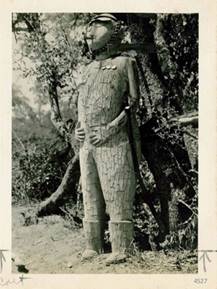

Fuente: Álbum 1 Friedrich, s/página, CCR cabildo.

Figura 12 Escultura del General Kundt realizada en madera de palo borracho por soldados paraguayos.

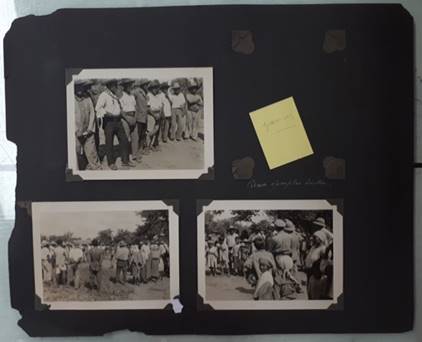

Además de los momentos de esparcimiento, las fotografías de Friedrich muestran un teatro de operaciones tranquilo, atravesado por la práctica, el entrenamiento, el descanso y la espera (Figuras 13 y 14). En este sentido, las imágenes de vida cotidiana detrás de la línea de fuego podrían dialogar con las tomas realizadas por Roger Fenton durante la guerra de Crimea en 1865, una de las primeras guerras fotografiadas, donde “el movimiento de guerra, el desorden, el drama, se quedan detrás de cámara” (Sontag, 2004, p. 50). Sin embargo, en estas tomas comienzan a aparecer también marcadores de guerra específicos, como la artillería. En una misma página conviven la distensión y risas de los generales paraguayos, con el entrenamiento en armas y un grupo de presos bolivianos (Figura 13).

Fuente: Álbum 1 Friedrich, página 22, frente. CCR Cabildo

Figura 13 Un espacio vacuo de personajes, soldados en movimiento, el retrato y la risa en el teatro de operaciones y un grupo de presos bolivianos.

Al mismo tiempo, una vida cotidiana de aparente tranquilidad se hace presente en la profusa cantidad de retratos realizados al Comanchaco. Las imágenes nos muestran a un Estigarribia sonriente, pulcro y de uniforme impoluto, en su despacho del Cuartel General montado en el Chaco, dialogando con colegas o simplemente recorriendo el terreno (Figuras 15 y 16). En su conjunto, estas imágenes de la vida cotidiana detrás de la línea de fuego, junto con la función “moralizadora”, bien podrían operar como propaganda del Comando en Jefe y los accionares de la Armada y el Estado.

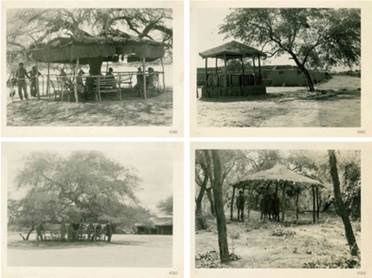

Fuente: Álbum 1 Friedrich, página 42, frente. CCR Cabildo.

Figura 14 Soldados reposando a la sombra de un techo de paja

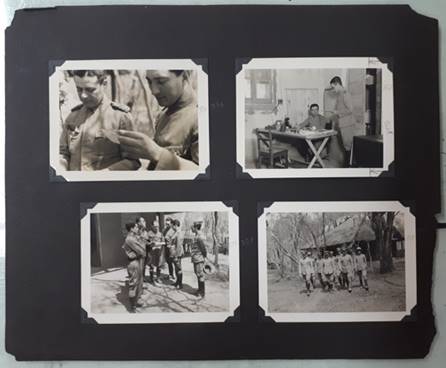

Fuente: Álbum 3 Friedrich, página 45, dorso, CCR Cabildo.

Figura 15 De izquierda a derecha, de arriba abajo: J. F. Estigarribia en un segundo plano mirando hacia abajo lo que parecieran fotografías, sentado en su despacho montado en el teatro de operaciones, junto a su Comando escuchando un soldado leer un papel, caminando en el centro de un grupo de soldados.

En relación con los mencionados marcadores de guerra, a continuación, repararemos en aquellas fotografías que, si bien explicitan un teatro de operaciones bélico, lo hacen en continuidad con las imágenes referidas al medio ambiente chaqueño: trincheras y nidos de ametralladoras que devienen parte de un paisaje de naturaleza libre de rastros de ocupación humana.

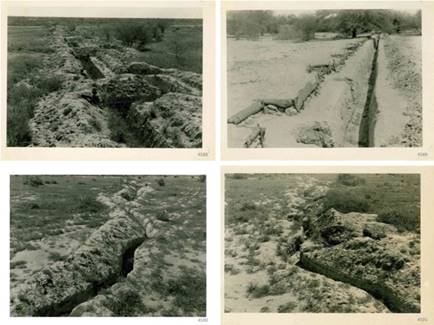

Marcadores de una guerra en still life

Cuando la guerra explícita aparece en las imágenes, lo hace mediante indicios que muestran una situación bélica que aparenta encontrarse detenida en el tiempo. Es decir, las fotografías de Friedrich retratan los nidos de ametralladoras y túneles excavados en la tierra como parte de un paisaje estático. De esta manera, fuera del álbum y del contexto de producción conocido de estas imágenes, no pareciera que una guerra estuviera sucediendo (Figuras 17 y 18). Still life13 por la sensación de quietud e inacción que construyen las imágenes en su conjunto. De alguna manera, podríamos pensar que es lo opuesto a lo que sucede con la pintura de la Guerra Guasú ejecutada por Cándido López, donde las miniaturas de solados avanzan al ataque en movimiento.

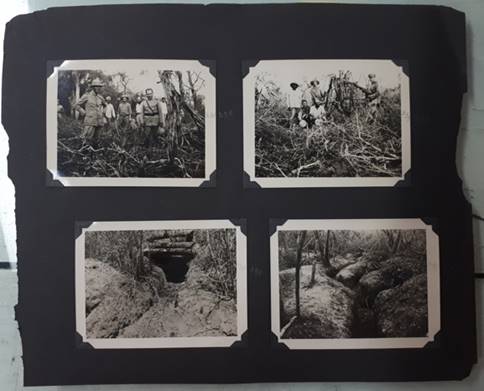

Fuente: Álbum 2 Friedrich, página 5, frente, CCR Cabildo.

Figura 17 Soldados retratados entre la flora, nido de ametralladoras y una trinchera

El conjunto de las imágenes en la unicidad de cada álbum construye una narración del conflicto que se aleja de la representación explícita de la violencia y la destrucción. A excepción de algunas fotografías faltantes en los álbumes de Friedrich, cuyos espacios vacíos llevan la leyenda “cadáveres bolivianos” en el pie de foto, no se hacen presentes imágenes de fallecidos. Por el contrario, sí hay presencia de algunas imágenes de cementerios identificados con cruces de madera: la muerte aparece representada así en el paisaje estático y no a través de la acción violenta ejercida en los cuerpos. Por su lado, en la colección de Ayala, en las pocas imágenes de cadáveres, estos también son identificados como soldados bolivianos.14 En estos álbumes la narrativa parece ser un retrato de la ausencia de la muerte y de la destrucción que implica una guerra, pero sin los muertos y las ruinas que la hacen visible, como plantea Sontag (2004) para la fotografía realizada por Fenton durante la guerra de Crimea en 1855. Si bien el tipo de fotografía de violencia y muerte explícita que sí ejecutó, por ejemplo, Carlos De Sanctis, médico y fotógrafo argentino voluntario en el Ejército del Paraguay, no se hace presente en la fotografía oficial paraguaya aquí trabajada, no podemos decir que Friedrich no haya accedido a observar tales situaciones ni que no las haya retratado. Quizás permanecen clasificadas.

Al abordar los álbumes como unidades narrativas complejas, lo que nos interesó remarcar es la ausencia de la acción y lo que podría considerarse “violencia” en las fotografías que circularon en ese entonces y que hoy día median la memoria en torno a la guerra. En este sentido, consideramos que la política visual del conflicto se erigió, y se erige aún, sobre la construcción de una narración ausente de destrucción que, muy por el contrario, inventó un Chaco boreal desértico para remarcar la ocupación y modernización que llevarían las Fuerzas Armadas al corazón del infierno verde que Bolivia demandaba anexar a su territorio. Sobre estas cuestiones nos detendremos en el siguiente apartado.

La guerra del Chaco como campaña de colonialismo interno

Hasta aquí hemos descripto brevemente qué nos muestra la fotografía oficial paraguaya de la guerra del Chaco. Pero para entender la política visual del conflicto, se hace necesario trascender lo que se ve. ¿Qué hay detrás de aquello que se nos revela visualmente?, ¿qué recorte de la realidad realizó el fotógrafo y qué perspectiva se privilegió para tal fin?, ¿qué sentido toman las fotografías en un contexto más amplio que contemple otras voces? Para restituir la densidad histórica de las imágenes y su lugar en la larga temporalidad de la colonización paraguaya del territorio chaqueño, debemos interpelar a las fotografías preguntándoles, también, dónde están los pueblos indígenas que vieron desatar la guerra sobre sus territorios.

Construir un territorio para apropiárselo

Las poblaciones latinoamericanas son amplias conocedoras de las prácticas de colonialismo tardío perpetuadas por los Estados modernos sobre territorios “nacionales”. Desde finales del siglo XIX, países como Argentina, Guatemala, México, Chile y Bolivia, entre otros, atravesaron una variedad de campañas militarizadas, ya sean propiamente avanzadas de conquista, ya sean dictaduras o guerrillas que involucran el accionar de agrupaciones civiles o paramilitares. Un denominador común de dichas violencias de Estado sobre el espacio y las poblaciones que lo habitan han sido las políticas de tierra arrasada (Salamanca, 2015b) y de borramiento (Tavares, 2018). Podemos pensar estas políticas, como una forma de “colonialismo nacional”15 (Capdevila, 2013), lo cual implica la reproducción de un orden colonial al interior de un Estado nacional republicano (Capdevila, 2015). El Paraguay no resulta ajeno a esta dinámica y la política visual de la guerra del Chaco descripta en el apartado anterior nos permite indagar en el rol que cumplen las imágenes en la empresa estatal de producir el “vacío demográfico” (Tavares, 2018) del Chaco boreal.

Fuente: Álbum 2 Friedrich, página 38, dorso, CCR Cabildo

Figura 19 Arriba a la izquierda: soldados con su camión junto a un grupo de niños indígenas. Abajo: población indígena en la aldea.

Tomemos dos casos paradigmáticos en Latinoamérica para entender las políticas mencionadas en perspectiva regional y temporal. Previo a la guerra del Chaco tuvo lugar en Argentina la “Conquista del Desierto” (1878-1885), avanzada militar ejecutada por Julio Argentino Roca en la que la región Pampa-Patagonia fue descrita como un “Desierto” a conquistar y mediante la cual se avanzó sobre los pueblos indígenas que allí habitaban. Posteriormente a la guerra del Chaco, la dictadura militar brasileña (1964-1985) diseñó una estrategia para “ocupar e integrar” la Amazonía, basada en una descripción de esta como “una ‘isla’ gigante flotando al margen de la sociedad nacional” (Tavares, 2018, p. 87). Ambas situaciones, así como la guerra del Chaco, implicaron un movimiento neocolonial de avance sobre un territorio previamente construido como “un espacio vacío que se caracterizaba por una carencia crónica: vacío demográfico, subdesarrollo tecnológico, estancamiento económico, aislamiento territorial” (Tavares, 2018, p. 87). Entre los casos mencionados podemos encontrar diferencias programáticas respecto a lo sucedido en el Paraguay durante la guerra del Chaco. Por ejemplo, si en Argentina hubo un plan global explícito para expandirse sobre el territorio indígena, en Paraguay el avanzar de la armada fue en el marco de una guerra “internacional” y la ocupación y colonización dependieron en última instancia de los vínculos desarrollados entre los militares y los indígenas en terreno (cf.Capdevila 2013, Richard, 2008). A pesar de estas variaciones, igualmente al interior del Chaco Boreal se hace presente la construcción de la idea de desierto o de infierno verde vacío. Si volvemos a las imágenes del apartado anterior, recordamos la amplitud del espacio, los caminos aislados, los tupidos montes y las máquinas que se abren paso en un terreno aparentemente inhóspito. Al igual que en las fotografías tomadas por Antonio Pozzo durante la Campaña del Desierto, el “vacío de civilización” caracteriza las vistas que aparecen en las tomas de Friedrich: ese vacío era el que rodeaba a las tropas (Tell, 2017). Ni los álbumes de Pozzo ni el relato visual de la guerra del Chaco se detuvieron en la población indígena, sino que en ambos casos se destacan “la apropiación simbólica del territorio y el lugar de quienes la llevaron adelante” (Tell, 2017, p. 26). Al mismo tiempo, lo que prima en las fotografías de la Campaña del Desierto en que aparecen los indígenas “es la posición de dominio sobre el indio y, por extensión, en sus dominios” (Tell, 2017, p. 26). De igual manera, las contadas imágenes de la población chaqueña que aparecen en nuestro corpus muestran indígenas descalzos, niños desnudos, ranchos fabricados con troncos de karanda’y y techos de paja; rodeados de soldados con sus botas y camiones (Figuras 19 y 20).

Fuente: Álbum 1 Friedrich, página 20, dorso. CCR Cabildo

Figura 20 Registro de lo que aparenta una reunión con la población indígena. Nota adhesiva con la leyenda “guaraníes” dejada por empleados del CCR Cabildo en el recuadro faltante de la imagen “una ejemplar india”.

Dos cuestiones se destacan de estas imágenes. En primer lugar, la fotografía vertical faltante en la Figura 20 con el epígrafe “una ejemplar india”. La misma podría ser copia de la fotografía de una mujer indígena con un tocado de plumas que encontramos en la colección de Ayala, ya que numerosas imágenes se repiten entre ambas colecciones. En segundo lugar, ubicar la población guaraní en Parapiti implica ubicarlos fuera del Paraguay, en territorio boliviano, ya que el Río Parapiti, antigua frontera colonial y barrera de la expansión asuncena hacia el norte,16 fue el extremo hasta donde llegó el ejército paraguayo durante la guerra y el límite del territorio reclamado. Hoy en día, la frontera pasa alrededor de 80 kilómetros al sureste del río en cuestión, quedando el Parapiti (hoy Parapetí) dentro de Bolivia. Sabemos del involucramiento de numerosas poblaciones chaqueñas en el conflicto aquí abordado (Richard, 2008, Capdevila et al., 2010, Villagra, 2014, Kalisch y Unruh, 2018), muchas de ellas ubicadas originalmente en los lugares cuyos topónimos aparecen en los epígrafes de las fotografías que aquí analizamos. Sin embargo, cuando la población indígena se hace presente en las imágenes, se la localiza en los confines de la nación paraguaya. De esta manera, hay un doble movimiento en la narrativa construida en las fotografías. Por un lado, el Chaco está vacío y no hay población local. Por el otro, cuando dicha población finalmente aparece se la ubica en la frontera del territorio considerado nacional.

Aunque provienen de contextos diferentes, el diálogo que proponemos entre la fotografía de la guerra del Chaco y aquella de la Campaña del Desierto en Argentina permite abordar la importancia del dispositivo fotográfico en la construcción de un registro y de una ficción de un acontecimiento en el marco de la consolidación de un Estado nación incipiente. Si la necesidad de Roca pasaba por expandir las fronteras internas, lograr la integración territorial de la Patagonia y transformar una soberanía nominal en una soberanía efectiva (Tell, 2017), dado el contexto socio-político del Chaco al desatarse la guerra en 1932, aquello que las imágenes muestran a la vez que ocultan nos permite entender al conflicto bélico “internacional” contra Bolivia como una campaña nacional (Capdevila, 2013) que tuvo como resultado alcanzar la soberanía de facto en un territorio, hasta el momento, “poseído” virtualmente.

Ahora bien, las imágenes de la guerra no construyen simplemente un territorio vacío y narran un ejército ingresando al mismo, sino que también construyen la idea de un Estado propulsor de la modernización y el desarrollo tecnológico. ¿Pero qué lugar había en verdad para los motores y las máquinas en el barro y los pantanales chaqueños? En un reciente trabajo, Richard y Hernández (2021) abordan la guerra del Chaco en tanto guerra mecánica y la describen como “una avalancha de máquinas lanzándose al barro, una colección completísima de las más sofisticadas máquinas del mundo arruinándose gloriosa y patrióticamente en los pantanos y en las selvas de América” (p. 237). En los álbumes encontramos retratos tanto de oficiales como de máquinas. Los camiones llegan a las portadas de los diarios y sus choferes devienen nombres de calles y avenidas asuncenas, materia prima para poesías y canciones. Los camiones operan como propaganda del Estado al momento del conflicto y se convierten en insumo patriótico para la construcción de la narrativa historiográfica de la guerra a posteriori. Sin embargo, aquello que las fotografías construyen al interior de los álbumes sobre el avance mecánico en el Chaco esconde otra cara de la guerra. En palabras de Richard y Hernández:

Es cierto que hubo muchos camiones, pero hubo muchísimas más carretas y carretones y mulas y bueyes y caballos; es cierto que hubo tanques, pero hubo sólo dos y luego hay que imaginarlos deambulando por el desierto con 45 grados a la sombra; es cierto que hubo aviones y bombardeos -¡los primeros en América del Sur!-, pero nunca atinaron bien a qué bombardear sobre el plano verde indistinto del Chaco; y hubo evidentemente muchísimas balas, ametralladoras, fusiles y morteros, pero lo que más hubo fueron machetes, macanas y cuchillos. (2021, p. 237-238)

Los camiones y la artillería, sin embargo, no fueron las únicas máquinas que sustentaron un discurso modernizador. Siguiendo a Tell (2017), consideramos que la fotografía misma, en tanto dispositivo tecnológico moderno, al igual que en la Patagonia, implicó una forma de penetración de la “civilización” en el Chaco y fue funcional a la apropiación simbólica de los territorios. Tanto Tell como Masotta argumentan que la fotografía de la Conquista del Desierto “no fue simplemente un ejercicio de registro sino parte del ritual de ingreso y toma del territorio” (Masotta, 2009a, p. 116). En este sentido, los álbumes de la guerra del Chaco construyen una triple narrativa: una de la guerra en sí misma, otra del ejército entrando en una geografía vacía, y aquella del Estado modernizando la nación mediante el acto soberano y patriótico de defender sus fronteras. Con esto, sin embargo, no negamos la huella de la historia en las fotografías: algo real estuvo allí, hay una apariencia del acontecimiento. En términos de Barthes (1990), hay una fuerza constativa en las fotografías de Friedrich que muestra que el Comanchaco estuvo allí. Lo relevante es cuestionar cómo muestra lo sucedido y qué se muestra de esa experiencia real vivida. Porque si entendemos que las fotografías son “resultado de distorsiones específicas” (Tagg, 2005, p. 8), se hace necesario contemplar la especificidad de las prácticas sociales de las cuales emergió la imagen para entender que estas fotografías de la guerra, siguiendo a Tagg, no muestran una realidad pasada, sino que producen una nueva realidad, específica y vinculada a una coyuntura en particular. En este sentido, la imagen adquiere significado a partir de su contexto de producción y enunciación, en las transacciones en que se inserta (Tagg, 2005) y mediante las funciones que suscita (Berger, 2017). Por esta misma razón es que consideramos que una fotografía aislada de Friedrich no dice nada sobre la guerra del Chaco, sino que es el conjunto el que construye y narra una visión particular que se encuentra atravesada por el rol que han de cumplir las imágenes en tanto fueron concomitadas por el Comando en Jefe del Ejército. En este contexto, podemos pensar también que las fotografías expresan “los deseos y las necesidades de las capas sociales dominantes” (Freund, 2006, p. 8) e interpretan (y deforman) la guerra como acontecimiento socio-político: una realidad filtrada y construida por la especificidad del ojo de Friedrich y las exigencias de Estigarribia. Dudar siempre de las imágenes se hace entonces necesario.

A partir de rechazar la transparencia de toda representación, entendemos que los álbumes operan como una narración heroica y patriótica de una guerra ganada que opaca la situación chaqueña al momento del conflicto. A partir de esto, indagaremos las formas de violencia estatal sustentadas mediante la guerra que se visibilizan, al mismo tiempo que se ocultan, en las imágenes.

La guerra: violencia clandestina a la vez que creadora

Para pensar la guerra del Chaco como una campaña de apropiación del territorio se hace necesario contemplar las experiencias del conflicto que fluyen desde la memoria indígena. En el Paraguay, se destacan los relatos nivaclé, ayoreo, maká, angaité, exet, enlhet y toba (Richard, 2008; Capdevila et al., 2010; Villagra, 2014; Kalisch y Unruh, 2018). Si bien no nos detendremos en las narrativas individuales, recuperaremos de manera generalizada los vínculos que mantuvieron los pueblos indígenas con los militares en el teatro de operaciones para entender cómo la violencia de la guerra operó tanto de manera clandestina contra dichos pueblos al mismo tiempo que generando un supuesto nuevo orden.

Quizá la característica más importante de la operatividad del ejército del Paraguay en el Chaco fue la presencia indígena en el terreno. En una geografía regida por la escasez de agua y temperaturas que promedian los 43 grados centígrados, desconocida para los militares recién llegados, los baqueanos indígenas facilitaron el recorrido militar en el territorio. Según Richard (2008), la geografía militar calcó la geopolítica indígena prexistente: el avance se realizó siguiendo las “líneas de fuerza que organizaban el Chaco indígena” (p. 23). Esto significó el despliegue de una variedad de violencias estatales contra los poblados: los fortines militares se establecieron sobre asentamientos indígenas y las poblaciones nativas fueron desplazadas; se abrieron redes de caminos y se establecieron campos de operaciones, se realizaron conscripciones forzadas y se formaron milicias indígenas (Richard, 2008). El ejército utilizó los recursos de subsistencia de los locales y su mano de obra forzada para la apertura y construcción de caminos y trincheras, como en el caso enlhet (Kalisch y Unruh, 2018). La guerra no solo modificó el paisaje habitado por las poblaciones chaqueñas, sino que el impacto directo sobre ellas fue masivo: muchos quedaron en el fuego cruzado (nivaclé), algunos fueron reclutados como “voluntarios” y guías (maká y enxet) mientras otros abandonaron sus tierras para alejarse y sobrevivir (Villagra, 2014). Otros tantos fueron “simplemente masacrados por ambas partes del conflicto” (p. 31). Estas formas de violencia ejercidas contra los indígenas, sin embargo, no estaban destinadas a un “enemigo” (Kalisch y Unruh, 2018) sino a obtener los recursos necesarios para alcanzar la victoria.

Una de las principales consecuencias de la guerra fue la desterritorialización indígena, una política de tierra arrasada (Salamanca, 2015b) y de borramiento (Tavares, 2018) que se replicó en Latinoamérica durante el siglo XX y que se ejecutó en nombre del progreso, la explotación económica y el desarrollo de la nación. Estas políticas se corresponden con un patrón de colonialismo interno (Tavares, 2018) dirigido a tierras sobre las que, al igual que en el Chaco boreal, se presumía la soberanía, pero no se poseía ni un dominio ni una ocupación real. En países como Brasil, Colombia y Guatemala,17 selvas, montes y bosques devinieron espacios de excepción para la perpetuación de violencia estatal. Geografías que fueron vaciadas tanto física como simbólicamente mediante la invisibilización. En este sentido, el despliegue de la guerra al interior del Paraguay no queda exento. Las tropas paraguayas que llegaron al Chaco se instalaron a vivir allí por largos meses, lo cual resultó en la formación de plazas militares, la apertura de caminos y el establecimiento de puestos de abastecimiento (Capdevila, 2010). El objetivo era convertir a los combatientes en posteriores colonos. Esta intención se observa en el proyecto de ley que surgió desde el gobierno de Asunción en 1932: “Se atribuían parcelas de 200 hectáreas, calificadas como “patrióticas”, a los oficiales, y lotes de 60 hectáreas a los soldados y cabos beneméritos” (Capdevila, 2010, pp. 22-23). Tal propósito se ve parcialmente realizado cuando en 1935, al finalizar la guerra, algunas tropas permanecieron en el terreno y establecieron el control permanente tanto de las tierras como de sus pobladores.18 La colonización y ocupación del Chaco a través de la guerra contra Bolivia significó, en última instancia, “un modo militarizado de dominación y relacionamiento del Estado con los pueblos indígenas” (Villagra, 2014, p. 31).

A raíz de lo expuesto, consideramos la violencia supeditada durante la guerra en el Paraguay bajo dos dimensiones: por un lado, en tanto violencia clandestina ejercida sobre la población indígena; por el otro, la misma violencia en su versión creadora de un nuevo orden (cf.Salamanca, 2015a), de un Chaco moderno, civilizado y desarrollado. Ambas violencias se tejen en el espacio geográfico al mismo tiempo que en las imágenes que ocultan la primera mientras destacan la segunda. En este contexto, interesa no solo problematizar cómo se hizo hablar al Chaco a través del territorio producido en las fotografías de la guerra, sino también qué se dice sobre ese espacio hoy día a partir de la circulación de las imágenes y de qué maneras estas operan como mediadoras de la memoria sobre el conflicto. Sobre estas cuestiones nos detendremos en el último apartado.

Memorialización y disputas de sentido en torno a la guerra del Chaco

En lo que sigue, partiremos de entender la fotografía de la guerra como mediadora de la memoria (cf.Salamanca 2015b) del conflicto. Siguiendo a Tagg (2005), pensamos las fotografías concomitadas por las Fuerzas Armadas en tanto sometidas al poder, pero a su vez ejerciendo efectos reales de poder sobre la sociedad. Tales efectos operan aún en la circulación actual de las imágenes. En este contexto, podemos pensar las imágenes en tanto herramienta al servicio de moldear ideas e influenciar comportamientos (Freund, 2006).

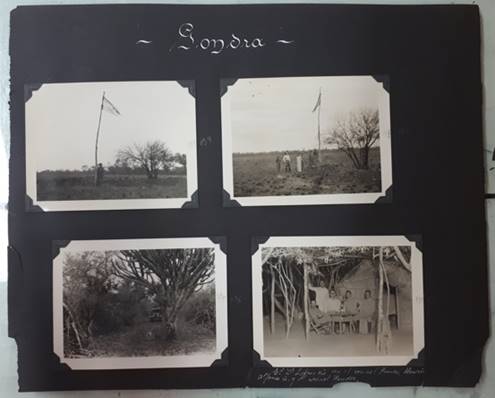

Si retomamos el uso de estas fotografías en el pasado, cuando el Paraguay buscaba consolidar su soberanía sobre un territorio nacional, se evidencia el rol de las imágenes como declaración de una epifanía patriótica. Por ejemplo, en una misma página conviven la bandera paraguaya flameando en el centro de un territorio inhóspito con miembros del ejército distendidos en una cotidianeidad tranquila y un camión motorizado atravesando el monte (Figura 21), a lo que se suma un grupo de indígenas retratado detrás de un camión (Figura 22). En palabras de Richard y Hernández, vemos “la máquina, la virilidad y la patria retratados en un mismo marco coherente, una misma amalgama simbólica hecha de fuerza, de penetración y de territorio” (2021, p. 237). Al igual que las políticas de patrimonio que reconocieron como sitios “históricos” los lugares donde el Ejército argentino combatió contra el “malón” indígena a finales del siglo XIX, estas fotografías elaboran una narrativa donde se evidencia “la producción espacializada del poder y de la hegemonía militar” (Salamanca, 2015a, p. 19).

Fuente: Álbum 3 Friedrich, página 17, dorso, CCR Cabildo.

Figura 21 De izquierda a derecha, de arriba a abajo: bandera del Paraguay flameando en un territorio despoblado, camión se asoma escondido detrás de la flora por un pequeño camino, militares posando en un retrato nocturno enmarcado por los árboles.

Fuente: Álbum 1 Friedrich, página 45, frente, CCR Cabildo

Figura 22 De izquierda a derecha, de arriba a abajo: camión se asoma por atrás de un árbol caído, bandera del Paraguay flamea en lo alto, retrato de grupo de soldados, población indígena en un segundo plano con un camión estacionado por delante.

La noción de “mediaciones de memoria”, tal como la entiende Salamanca (2020), nos resulta de utilidad para pensar las interrelaciones que se producen entre el evento en sí -la guerra-, su registro -la fotografía en tanto soporte-, las coyunturas en que las imágenes se produjeron y se hacen visibles y las personas involucradas. Esto se debe a que las mediaciones no son meramente objetos, imágenes en este caso, sino, sobre todo, dispositivos sujetos a una articulación circunstancial que arroja como resultado una variedad de formas de relacionamiento (Salamanca, 2020). Es decir, la relevancia de las fotografías de la guerra del Chaco como mediación de la memoria se encuentra en las articulaciones en las que se insertan y las relaciones sociales de las que son partícipes, al mediar entre la guerra y la sociedad. Se trata de un proceso en el que “las personas son mediadas en sus relaciones por imágenes” (Salamanca, 2020, p. 52). En este contexto, las fotografías en tanto mediaciones operan también en el presente, cuando circulan en exposiciones que abordan la guerra del Chaco a través de las imágenes.

Tomemos el ejemplo de dos exposiciones realizadas en Asunción, una con fotografías de los álbumes de Friedrich y otra que incluyó las imágenes del álbum del presidente Ayala. En primer lugar, la exposición llamada “Homenaje a nuestros héroes” en el marco del 80º aniversario de la Paz del Chaco, inaugurada en 2015 en el CCR El Cabildo y organizada en conjunto con el Ministerio de Defensa. Tanto los textos curatoriales como la difusión en prensa aludían a una exposición donde se buscaba, más que reparar en la belicosidad, rescatar el “lado humano de la guerra”. En las declaraciones del público sobre la exposición se observa cómo las fotografías median la memoria sobre la guerra y construyen su historicidad desde el presente:

Volver al Chaco, 80 años después, es un paseo mágico que solo la fotografía puede ofrecer. Visitar trincheras, pasar revista a las tropas o degustar con la vista sus alimentos es posible ahora gracias a esta colección de imágenes que representa la grandeza de un pasado que marcó a fuego la historia del Paraguay y enorgullece a las generaciones posteriores. (…) los registros fotográficos adquieren un significado emotivo y cultural que refuerza la heroica identidad paraguaya.19

Fuente: Álbum presidente Ayala.

Figura 23 Desfile de la victoria en Asunción: entre la multitud reunida, una pancarta reza: “La causa del Paraguay es santa, es de independencia”.

Expresiones como “paseo mágico”, “visitar trincheras” y “pasar revista a las tropas” muestran cómo la narrativa construida en las fotografías se hace carne en la ciudadanía. Asimismo, pensar la guerra como una instancia de “grandeza de un pasado” que “enorgullece a las generaciones posteriores” y hablar de una “heroica identidad paraguaya” informa sobre la extensión de la narrativa de las imágenes al discurso ciudadano. Esto da cuenta de que el mecanismo retórico de construir la guerra como una hazaña nacional contra un enemigo extranjero continúa operando en la actualidad y permite “la proyección social en el presente de un pasado épico compartido” (Salamanca, 2015a). Las opiniones enunciadas en 2015 resuenan con las pancartas presentes en el Desfile de la Victoria realizado en 1935: “la causa del Paraguay es Santa, es de independencia” (Figura 23).

De esta manera, la mediación de la memoria de la guerra en tanto hito cargado de heroísmo nacional envía a un segundo plano al Chaco indígena. De esta manera, al igual que la historiografía “escrita”, las imágenes y su utilización contemporánea hacen desaparecer de la memoria a la población que vio desatar la guerra sobre sus territorios.

En segundo lugar, en la exposición “El Infierno del Chaco. Belleza y muerte en la Guerra 1932-1935” inaugurada en noviembre de 2019 en el Centro Cultural Citibank, la narrativa curatorial incluyó la presencia indígena en el Chaco a partir de una fotografía en particular. En dicha imagen se observa un grupo de personajes con los característicos bonetes guaraníes utilizados durante la danza del Areté Guazú. Las vitrinas combinaron imágenes del álbum que el Ministerio de Defensa obsequiaría al presidente Ayala con aquellas provenientes de una colección privada, perteneciente a la familia de Gustavo González, médico que ejerció durante la guerra. En este caso, la exposición se detiene en una narrativa bélica explícita, en Estigarribia y Ayala, en los cementerios y cadáveres, en los puestos de sanidad y en la artillería; al mismo tiempo que destaca “la tierra ardiente y las flores estacionales”, los “atardeceres y amaneceres sobre aguas calmas”, los “cielos claros y nubes jugando a hacer formas”20. Incluso las palabras del médico Gustavo González citadas en el folleto entregado al ingresar a la muestra remiten a lo bello que también puede ser un teatro de operaciones en plena guerra: “El infierno del Chaco es un hermoso y salvaje paraíso que parece hosco a los desraizados de la naturaleza”. No se trata de negar aquí que en la destrucción puede aparecer la estética y la belleza en su manera de mostrarla. Por el contrario, se trata de reparar en la información por fuera de las fotografías, en que cuando las imágenes de la guerra, oficiales o no, construyen ese Chaco bello a la vez que bélico, al mismo tiempo que invisibilizan la violencia estatal perpetuada contra la población nativa median la memorialización, los imaginarios y las prácticas que la guerra del Chaco dispara en el presente. De esta manera, la utilización contemporánea de las imágenes de la guerra da cuenta de que “El acceso a los espacios vividos e imaginarios está a su vez limitado por permisos sociales que circulan y posibilitan imaginar y contar unas cosas y no otras” (Colombo, 2017, p. 20). En este sentido, coincidimos con Salamanca (2015a) en que preguntarse por las mediaciones antes que por la memoria misma permite, más que evaluar la autenticidad de lo mostrado en las imágenes, indagar las maneras en que las imágenes y las narrativas se articulan o no, con proyectos políticos que las exceden. Por estas razones es que hablamos de las fotografías como herramientas que median la memoria a través de estrategias retóricas y relacionales. Mediaciones que, al mismo tiempo, permiten preguntarse por la legitimación de los discursos y representaciones que sustentan (Salamanca, 2020). Pero cuando hablamos de un discurso legítimo y hegemónico en torno a la guerra, ¿cuál es la población afectada? ¿La sociedad civil que memorializa y construye el pasado de la nación mediado por una política visual? ¿Las poblaciones indígenas que fueron desterritorializadas y reclaman la visibilización de su participación y el reconocimiento de los baqueanos como veteranos de guerra? Consideramos que para que las mediaciones existentes devengan en otras articulaciones posibles de la guerra del Chaco, se hace necesario incorporar a todos los actores, a todas las historicidades y memorias sobre el conflicto, para que, en última instancia, la memoria devenga transformadora de un pasado que aparenta unívoco.

Reflexiones finales

Como hemos remarcado en la introducción de este trabajo, no fue nuestro objetivo indagar en la historiografía de la guerra del Chaco en sí misma, sino entender qué implicó el conflicto dentro de la política nacional del Paraguay para la época y cómo este fue (y es aún) construido y comunicado a través de las imágenes. El objetivo fue analizar el rol de estas imágenes y los álbumes en la producción de una narrativa sobre la nación moderna que se desplegaba en un territorio vacante para defender sus fronteras al mismo tiempo que para llevar “progreso” al “desierto”. Un desierto que, en este caso, se constituyó mediante la frondosidad del monte.

La producción fotográfica paraguaya muestra un Chaco vacío, limpio; un espacio digno de habitar donde se levantan construcciones y se abren caminos. Incluso las fotografías donde aparecen marcadores de guerra (trincheras, armamentos y el mismo Comando en Jefe) construyen una imagen de pulcritud y tranquilidad que desencaja de todo contexto bélico. Espacios de recreación y ocio, de atención médica, oficinas de trabajo levantadas en medio del monte, trincheras vacías que atraviesan el territorio como testimonios de hechos pasados. Las imágenes evidencian una construcción del territorio como un espacio ocupable y habitable. Esta retórica de la espacialidad soberana de la nación cumple una doble función: oculta a la vez que visibiliza. Es decir, al mostrar ese Chaco y opacar el otro, se visibiliza la violencia clandestina que atravesó la política colonial nacional ejecutada por el ejército a medida que avanzaba en su lucha contra Bolivia. Que se oculte el lado b de la guerra en las imágenes, aquel de la destrucción y el involucramiento indígena, sustenta la idea de que las mismas operan como una política visual del conflicto destinada a construir una voluntad narrativa específica.

Tal voluntad narrativa emerge de la conjunción entre la descripción de un espacio y la utilización política del ojo artístico del fotógrafo, de la construcción de un territorio bello a la vez que bélico y topográfico, de la presencia del avance moderno y civilizador del Estado sobre el Chaco y de la construcción de la guerra como un hecho patriótico, una causa santa ejecutada contra un invasor enemigo. El inconveniente de estas narrativas se redobla cuando las mismas son enunciadas en el presente, ya que ejercen efectos de poder sobre la sociedad que interceden en la memorialización de la guerra y que, en última instancia, recrean una violencia clandestina que se oculta en la nueva invisibilización contemporánea del Chaco indígena durante el conflicto. De esta manera, no podemos sino considerar a estas fotografías como “acciones en y sobre la historia” (Tell, 2017, p. 12), pero sobretodo como acciones en y sobre el presente.

Reconstituir la densidad histórica de las imágenes, pensarlas en tanto pertenecientes a archivos oficiales y ponerlas en diálogo con su contexto de producción, permite evidenciar la dimensión política que emerge de la estetización de las vistas territoriales. En este contexto, en la fotografía oficial de la guerra del Chaco encontramos un relato de la historia moldeado a medida no solo de aquello que se quería mostrar (y aquello que se buscaba ocultar), sino también formado a medida de lo que el Estado buscaba conocer y conquistar: un territorio en el que hasta entonces no se había adentrado.

Al rechazar la transparencia de las imágenes, analizamos no solo aquello que las tomas construyeron sobre la guerra del Chaco, sino la manera en que las fotografías operan mediando la memoria y la historiografía del conflicto. En este sentido, las imágenes, desde el presente, producen aún nuevos significados sobre el pasado.

Fuentes consultadas:

Colección fotográfica Adolfo M. Friedrich - acervo del Centro Cultural de la República El Cabildo, Asunción, Paraguay.

Álbum de fotografía de la guerra del Chaco realizado por el Ministerio de Defensa Nacional como obsequio al presidente Dr. Eusebio Ayala. Imágenes digitales pertenecientes al acervo del Archivo nacional de Asunción.

Texto Curatorial de la muestra “El infierno del Chaco. Belleza y muerte en la Guerra 1932-1935”, Centro Cultural Citibank, Asunción, 2019.

Página de facebook del Centro Cultural de la República El Cabildo. Posteo realizado el 18 de junio de 2015. https://www.facebook.com/CCRCabildo/posts/982294351811112/. Consultado el 9 de abril de 2021.