Introducción: el revés de las máscaras chané

Este artículo lo inscribo dentro de un proyecto de investigación más amplio que, desde una perspectiva etnográfica multisituada, propone la comprensión de la vida de las máscaras chané en diferentes dinámicas contemporáneas indagando en las prácticas de uso y exhibición en colecciones museográficas y contextos locales.1 Particularmente, contemplo la experiencia etnográfica en las comunidades chané de Campo Durán y Tuyunti para reflexionar cómo las dimensiones históricas y cotidianas de la violencia del Chaco Salteño tienen su expresión estético-política en la producción de máscaras, en los corsos de carnaval y en las celebraciones del Arete Guasu.2

En los años 2018, 2019 y 2020 realicé trabajo de campo en las comunidades chané de Campo Durán y Tuyunti en la provincia de Salta. Los ejes sobre los que giraron la etnografía, la participación observante y las entrevistas semiestructuradas estaban vinculadas a las prácticas performáticas locales y a la formación de colecciones en museos nacionales. Sin embargo, la experiencia etnográfica fue revelando que mis intereses de investigación están entramados con configuraciones sociales, económicas, políticas y afectivas que atraviesan y trascienden el territorio del Chaco Salteño. En las entrevistas y en las observaciones, la delimitación de fronteras, la presencia de misiones franciscanas, el desarrollo de YPF como enclave particular dentro de la región y la inestabilidad laboral eran algunas de las temáticas que aparecían frecuentemente. Las memorias y prácticas locales relevadas iluminaban las relaciones desiguales y experiencias conflictivas del pasado y del presente con la población “blanca-criolla” y con instituciones, agentes estatales, ONGs, misioneros y empresas; y ponían en escena un saber-hacer proyectado hacia modos propios de territorializar colectivamente esas geografías. Las preguntas sobre las máscaras movilizaban recuerdos sobre experiencias dolorosas en contextos socioeconómicos dificultosos para reproducir la propia vida y activaban una necesidad de transmisión intergeneracional y sentimientos de orgullo por el saber-hacer compartido y los conocimientos legados por sus abuelos y abuelas. En las presentaciones de pim pim en los corsos de color de Aguaray también se apreciaba otro ejemplo significativo; las expresiones estéticas propias del Arete Guasu aparecían articuladas performáticamente con archivos y repertorios hegemónicos vinculados a “lo indígena”, a “lo gaucho”, a “lo salteño” y a “lo nacional” poniendo en tensión en el espacio público las narrativas oficiales de la comunidad nacional y provincial y en acto la propia (re)presentación y (re)inscripción en el relato histórico.

De esta manera, en la experiencia etnográfica se evidenciaba la relevancia de las prácticas performáticas para la (re)producción de la vida -material, simbólica, afectiva- de las comunidades chané y avá-guaraní del norte argentino. Como he señalado en otros trabajos (Balbé, 2019; 2020; 2022) las prácticas performáticas vinculadas a las máscaras chané y al Arete Guasu despliegan un conocimiento situado sobre el habitar juntos un territorio ocupado históricamente. Estas tenían su fundamento en el ñande reko, una poética del habitar que involucraba relaciones de reciprocidad, solidaridad y horizontalidad entre seres humanos y no humanos en concepciones espacio-temporales específicas; y al mismo tiempo, estaban marcadas por experiencias de violencia, negociación y resistencia en tramas de poder multiescalares. Esas prácticas, que fueron transmitidas generacional y corporalmente, condensaban memorias, saberes y experiencias locales que revelaban las dimensiones históricas y cotidianas de la violencia e instauran otras posibles configuraciones de cuerpos-territorios-fronteras.

Siguiendo este recorrido etnográfico, el relevamiento bibliográfico específico y las discusiones teóricas desarrolladas por Doreen Massey (2005), Tim Ingold (2011) y Gastón Gordillo (2018), me interesa presentar un ejercicio cartográfico que permita articular analítica y críticamente algunos procesos violentos que atraviesan el Chaco Salteño con las celebraciones de carnaval y Arete Guasu y la producción y uso de máscaras chané. La construcción de un mapa como estrategia metodológica en una investigación etnográfica busca espacializar las memorias locales relevadas y visualizar las constelaciones político-afectivas implicadas en el territorio. Permite comprender cómo las tramas de poder que operan en esa geografía tienen su expresión estético-política en las prácticas performáticas locales. Asimimismo, lleva a reflexionar cómo las mismas prácticas se constituyen en una materialidad afectante que condensa los procesos acumulados en el territorio.3

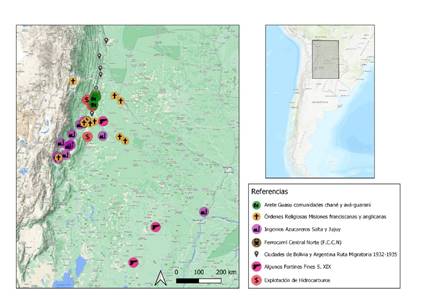

Parto de la ubicación de las comunidades del departamento General San Martín de la provincia de Salta, y de las celebraciones de Arete Guasu en la trama histórico-geográfica de lo que se conoce como Gran Chaco. Luego, me concentro en marcar y describir algunas de las constelaciones político-afectivas del Chaco Salteño. Los puntos de las representaciones cartogáficas configuran capas históricas y temáticas que dan cuenta de la conformación de una geografía de frontera como palimpsesto. Esas capas permiten visualizar los procesos de producción, destrucción y reconstrucción espacial que se aprecian en las entrevistas y en las prácticas locales. Por último, presento un mapa con la superposición de todas las capas, reflexiono sobre el ejercicio metodológico y sugiero que las prácticas performáticas en tanto materialidad afectante permiten movilizar y resignificar colectivamente en el aquí y ahora las experiencias vividas reivindicando modos propios de pensar-hacer-desear la propia existencia en esas geografías.

Campo Durán y Tuyunti en las constelaciones del Chaco Salteño

En el año 2020, la entrevista con Gerardo M., uno de los maestros bilingües de la escuela San Miguel Arcángel de la comunidad de Tuyunti empezaba de la siguiente manera:

Mi nombre es Gerardo M., en idioma chané guaraní, mbua pinta, que quiere decir, “hombre rubio” o “blancón”. Bueno, yo tengo un poco mezcla de sangre. Tengo no indígena y de indígena enraizado. Mi abuela era de Campo Durán, chané, chané, 100%. Ella, mi abuela usaba tipoi, ese vestido largo, (que usan) muchas veces esas señoras que están embarazadas, tipoi ¿conoce? Después se vinieron a vivir acá en Tuyunti, había pocos habitantes. Debería haber 200 habitantes en Tuyunti. Mi bisabuelo vino a vivir con mi abuela, en una parte, en un lotecito por acá. Nací en la década del cincuenta. Soy clase ’52, en el momento tengo 67 años.

(…) El pueblo chané en esta parte, en esta zona, tenía un terreno de 90 mil hectáreas. Y prácticamente casi toda la jurisdicción de Aguaray, es el territorio de los chanés, y el gobierno lo tomó como fiscal, el territorio. Pero eso nace, para fundamentar lo que yo digo… En el año 1925, se termina la divisionaria fronteriza, especialmente con Bolivia, acá cerca, a 20km. Porque más antes, se conocía, Bolivia era hasta Embarcación, hasta 100 km de acá, hasta ahí estaba introducido el territorio. Pero, ¿cómo lo puedo decir?... En otras palabras, eso no era definitivo. Y la Argentina quería llegar hasta Tarija. Tarija iba a ser pasada a Salta y ahí, había tironeada. Entonces, en 1925 hacen un acuerdo ya de muchas reuniones, el gobierno nacional de ambos países llegan a definitivo acuerdo para hacer esa frontera, y yo tengo una documentación viejísima, ya por ser dirigente me han dado para que yo sepa. Había un ex juez de acá de Aguaray, llamado Huantai, y ¿por qué me dio? Porque toda la riqueza que existe, todos los que han escuchado por radio, toda la riqueza que existe acá, de las refinerías del norte, produce petróleo, y eso tenía que ser beneficio más que nada para los pueblos de acá, los pueblos originarios, especialmente Campo Durán, que está ahí al ras, que tiene su contaminación. Y bueno, entonces, se hace en 1925 se hace el amojonamiento fronterizo, y había muchos bolivianos de este lado de lo que sería parte de argentina, y argentinos que estaban para allá, parte de Bolivia, y no sabían dónde estaban. Entonces, como había un acuerdo entre ambos países, el gobierno, pusieron un año de plazo, el gobierno argentino, todo aquellos bolivianos o no bolivianos, que tengan unos papeles de su tierra, que vayan a la ciudad de Salta, para definir o no definir si son de ellos. Y ahí cayeron los hermanos chanés, que nunca han podido (ir) en tiempo y forma hasta ciudad de Salta, a casa de gobierno, para que digan que el territorio era amplio, no en parcelas como vivimos ahora. Entonces como no fueron, después fueron parece, pero ya era tarde, ya habían cerrado todo eso; y el gobierno lo tomó por fiscal y lo empezó a vender. 4

El relato continúa con las relaciones entre los títulos de tierra y las misiones franciscanas de las comunidades chané y avá-guaraní de Caraparí, Tuyunti y Yacuí; y luego pausa con la siguiente frase: “Yo estoy contando tema de esto, y usted quería saber del pim pim… Ahí, ya vamos a llegar…” (7min46seg). Luego, sigue con la escolarización desarrollada por la orden religiosa e introducía la celebración del Arete Guasu en relación con las festividades católicas de Pascuas y San Juan celebradas en otro tiempo en la comunidad.

En los primeros minutos de esa entrevista, al igual que en otras, las prácticas performáticas asociadas al Arete Guasu y a las máscaras aparecen entramadas en geografías de poder multiescalares revelando relaciones entre las comunidades chané de Campo Durán y Tuyunti con el territorio conocido como Gran Chaco. Se trata de una región que se extiende como una gran llanura subtropical desde el este del piedemonte andino hasta la meseta misionera y brasileña abarcando los territorios actuales del sudeste de Bolivia, el centro-norte de Argentina, el oeste de Paraguay y el centro sur de Brasil.

Desde la antropología, la historia y la geografía, distintos autores (Maeder, 1967, 2004, 2012; Gordillo, 1995, 2004, 2018; Lois, 1998, 2002; Trinchero, 2000; Giordano, 2003, 2011, 2016; Borrini y Beck, 2005; Beck y Schaller, 2011; Castelnuovo Biraben, 2014; Salamanca Villamizar, 2015; Combès, 2015; Córdoba, Bossert y Richard, 2015) abordan cómo esa región fue generalmente subdividida de norte a sur en tres grandes zonas: Boreal, Central y Austral; y delimitada e imaginada a partir de distintos procesos violentos de conquista y colonización sobre poblaciones originarias (grupos guaraníes, guaycurúes, izoceños, wichís, mataguayos, entre otros) asentadas históricamente en su extensión. En una clave histórica de dominación, ocupación y apropiación territorial, la descripción física-poblacional del Gran Chaco y la producción de archivos se abocaron a la construcción de narrativas hegemónicas que definían el territorio como un “desierto” o “infierno verde”, “inconmensurable por sus potenciales riquezas”, habitado por poblaciones “salvajes” o “indomables”. Según los contextos sociohistóricos y los intereses económicos y políticos, las poblaciones asentadas fueron convertidas en aliadas o enemigas y diferenciadas jerárquicamente por discursos de corte racial y civilizatorio que justificaban la violencia y daban legitimidad al proceso colonial, al establecimiento de misiones y reducciones jesuitas y franciscanas, a la introducción de iglesias anglicanas y evangelistas, a la exploración del territorio, al avance militar, a la formación de Estados nación y a la expansión de un mercado capitalista de trabajo. Particularmente, el control de recursos y la delimitación de fronteras se volvieron una cuestión política-militar central para los estados nacientes luego de las guerras de independencia viéndose expresado en avances militares como la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), la conquista de Chaco argentino (1870-1917) y la Guerra de Chaco (1932-1935).

Estos procesos histórico-políticos violentos que atraviesan el Gran Chaco instauraron regímenes de decibilidad y visibilidad específicos donde las poblaciones originarias quedan alterizadas, estigmatizadas y marginalizadas. Para el caso de Argentina, las narrativas misionales, los relatos de viajeros y escribas de campañas y aquellos discursos actualizados por la última dictadura cívico-militar dan cuenta de los sistemas hegemónicos de representación instituidos basados en el lema “civilización o barbarie” y de las distintas violencias fundadas en la razón, la ciencia, el orden y el progreso. La delimitación de fronteras, el establecimiento de misiones y reducciones y la explotación del territorio a partir de ingenios, desmontes y empresas petroleras son algunas de las expresiones materiales de la ocupación y apropiación territorial. Frente a la destrucción, la transformación y la creación de nuevos espacios jurídico-económico-políticos, las poblaciones locales, a partir de experiencias, trayectorias y memorias propias, generan diversas prácticas, alianzas, resistencias y ocultamientos en pos de tramitar los acontecimientos y garantizar su existencia material, social, simbólica y afectiva.

Sobre estas cuestiones, Gastón Gordillo en “Escombros del progreso” recupera su experiencia etnográfica en Salta para dar cuenta del legado espacial, social y afectivo de múltiples formas de destrucción en la región y entender al Chaco argentino como una geografía accidentada y compleja atravesada por múltiples procesos de producción, destrucción y reconstrucción espacial. Ampliando la perspectiva de Doreen Massey, quien concibe los lugares como nodos orientados hacia el exterior, inmersos en constelaciones amplias, incorpora al análisis los nodos de escombros y dice:

Los escombros, no obstante, no son una mera figura de negatividad. Estos objetos ejercen una presión positiva sobre las prácticas y percepciones humanas y constituyen la espacialidad de los lugares habitados en el presente. Pero esta es una presencia definida por constelaciones casi siempre invisibilizadas por las sensibilidades dominantes, y cuyo análisis requiere una etnografía sensible a los objetos y sus grietas. (Doreen Massey, 2018, p. 26)

De esta forma, sugiere que los escombros forman constelaciones de una “plasticidad elusiva” que no tienen límites claros ni definidos sino múltiples centros que se superponen formando palimpsestos, y propone una etnografía sensible a estas constelaciones espaciales que permita comprender la multiplicidad fracturada de la geografía y los procesos acumulados en y por fuera de los objetos (Doreen Massey, 2018, p. 36).

En línea con esta perspectiva, me interesa continuar el análisis presentando un ejercicio cartográfico para pensar cómo las comunidades chané de Campo Durán y Tuyunti. Estas comunidades se insertan en esas geografías de violencia. A su vez, me interesa reflexionar sobre las resonancias entre las tramas de poder multiescalares y las prácticas performáticas vinculadas a las máscaras y al Arete Guasu.

Mapear las constelaciones/ espacializar las memorias

Carla Lois (2002) señala que la creación del Instituto Geográfico Argentino (IGA) en 1879 tuvo un rol importante en la producción de imaginarios sobre el Chaco argentino. La producción, circulación y mitificación de imágenes sobre el “desierto chaqueño” legitimó las campañas militares realizadas entre 1884 y 1911 y el avance político-económico sobre el territorio. En 1886 el IGA encaró, con apoyo estatal, un proyecto que intersectaba los campos de la política y la ciencia con el objetivo construir un atlas y un mapa general de la república Argentina. Los resultados de este proyecto, como indica la autora en otro trabajo, fueron puestos en circulación y presentados como un espectáculo de la modernidad argentina en las conmemoraciones del primer Centenario de la Revolución de Mayo (Lois, 2010).

Los registros gráficos y los mapas son un claro ejemplo de la producción y uso de imágenes como expresión de dominio y poder. A partir de ello, me interesa presentar un ejercicio cartográfico que ponga en relación distintas constelaciones invisibilizadas por las sensibilidades dominantes (Gordillo, 2018). El fin último es reflexionar sobre los procesos de violencia y resistencia que se acumulan en la producción de máscaras, en los corsos de carnaval y en las celebraciones del Arete Guasu. Esta propuesta se inspira en los debates críticos sobre la producción de mapas y en la posibilidad de utilizar técnicas alternativas para la práctica cartográfica planteadas en proyectos creativos, dialógicos, colaborativos y/o colectivos y desarrollados en distintas experiencias de investigación e intervenciones artísticas (Paraskevopoulou, Charitos y Rizopoulos, 2008; Risler y Ares, 2013; Lois, 2015; Piazzini Suarez y Montoya Arango, 2022). Igualmente, reconoce aquellas discusiones que resaltan la relevancia de las experiencias, las emociones y los afectos en la producción espacial y apuestan teórica y metodológicamente por prácticas subjetivas, creativas y sensibles para la re-presentación cartográfica (Gold, 1980; Nash, 1998; Bruno, 2002; Nold, 2009).

En el marco de un proyecto etnográfico multisituado, el objetivo de este ejercicio es reconocer las tramas de poder que atraviesan y trascienden el territorio del Chaco Salteño para articularlas con las memorias y prácticas locales. Cabe aclarar que no pretendo presentar un método preciso ni acabado para la representación de las mismas sino más bien un ejercicio reflexivo que se despliega en el desarrollo del texto junto a registros fotográficos propios y a través de la marcación cartográfica de puntos que visibilizan algunas de las capas históricas y temáticas presentes en el territorio. Estas marcaciones fueron realizadas a través de Google Maps5 y luego, los datos fueron volcados al Sistema de Información Geográfica QGIS para su representación cartográfica.

La elección de Google Maps como estrategia metodológica inicial para el mapeo se basa en el hecho de que es una aplicación cuyos efectos de control se enuncian constantemente pero simultáneamente se desestiman en tanto herramienta simple y accesible para la navegación y localización cotidiana. Su mirada panóptica registra lugares, movimientos y personas produciendo información estratégica para la reproducción del statu quo y vela la violencia de las geografías que representa. Esta mirada se naturaliza -o neutraliza- en el uso generalizado de la aplicación en el día a día. De ahí, el interés de utilizarla para plantear un boceto cartográfico a partir del cual se puedan discutir las problemáticas que emergen en el trabajo etnográfico y plasmar su representación a través de las imágenes incluidas en el artículo (1, 3, 5, 7 y 11). Siguiendo a Ulrich Oslender, “los mapas tienen un potencial liberador o emancipador en la medida en que se re-piense el espacio a través de la historia, o en que se re-cuerde la historia críticamente (...) son herramientas para dominar el espacio, pero también para resistir en él.” (Piazzini Suarez y Montoya Arango, 2022, p. 213). Por eso, la localización de puntos significativos en el mapa, y su re-marcación mediante íconos elegidos deliberadamente, ensaya un gesto que pretende contrarrestar las violencias y prueba exponer visualmente los procesos de producción, destrucción y reconstrucción espacial que se aprecian en las memorias y prácticas locales.

El ejercicio comienza con la sistematización de la bibliografía consultada y los registros relevados etnográficamente.6 En primer lugar, se localizan las comunidades chané y avá-guaraní del departamento General San Martín de la provincia de Salta, Argentina. Estas comunidades celebran el Arete Guasu y participan de los corsos de carnaval. Luego, a través de otros íconos se marcan puntos importantes que permiten distinguir las múltiples escalas de la violencia en esas geografías. Esos puntos funcionan como nodos de las siguientes capas históricas y temáticas: órdenes religiosas, fortines, ingenios azucareros, Ferrocarril Central Norte, ciudades de Bolivia y Argentina, y explotación de hidrocarburos. Los datos espacializados y la descripción de las distintas constelaciones se articula con algunos fragmentos de entrevistas y con registros y capturas fotográficas que permiten una mejor comprensión de las materialidades involucradas y sus implicancias político-afectivas en las distintas configuraciones de cuerpos-territorios-fronteras (Imágenes 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11).

Arete Guasu: comunidades chané y avá-guaraní

El término en guaraní Arete Guasu se traduce como “fiesta grande” o como “el tiempo verdadero”. Es una celebración anual realizada por distintos pueblos de Argentina, Bolivia y Paraguay que está asociada al ciclo agrícola del maíz -Arete Avatí-, propicia vínculos con el mundo de los muertos -el Iwoca- y se caracteriza por el uso de máscaras, toques de flauta y cajas que marcan los ritmos del baile -pim pim- y por una batalla ritual que actualiza la relación conflictiva con “los blancos”.7 El Arete Guasu se constituye en un territorio propio que encuentra a comunidades chané, avá-guaraní y a otras en un contexto ritual y festivo donde se expresa un conocimiento situado sobre el habitar juntos geografías de poder multiescalares. Esto significa que las prácticas performáticas involucradas y sus expresiones estéticas ponen en escena distintas experiencias históricas de violencia, estigmatización y marginación y, simultáneamente, despliegan un saber-hacer que tiene su fundamento en el ñande reko, una poética del habitar que involucra concepciones espacios-temporales específicas y relaciones de reciprocidad, solidaridad y horizontalidad entre seres humanos/no humanos. La celebración entrama en una circularidad relaciones de interagentividad/interanimalidad entre los seres que habitan el oka, tëta, koo y kaa (el patio, la casa/comunidad, el cerco y el monte) que se materializan de diversas maneras: el cultivo de maíz en los cercos se ofrece ritualmente a través de la chicha, el encuentro entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se realiza a través del enmascaramiento, la madera de yuchán o los tintes de plantas y piedras se obtienen al internarse en el monte y establecer vínculos con los “dueños reales de las cosas”, animales locales significativos como el zorro y la rata se recuperan a través del sonido de las cajas y el pingullo, relaciones sociales históricas se pone en juego a través de personajes como el yaguareté y el toro.8

De esta manera, las prácticas performáticas se realizan desde una epistemología chané y avá-guaraní en un territorio marcado por los procesos históricos-geográficos de larga duración y extensión referidos anteriormente. Los efectos de estos procesos tienen su correlato en las celebraciones y en la producción y uso de máscaras. La introducción del catolicismo, el avance del Estado nación y la creación de misiones y reducciones religiosas llevó a que el Arete Guasu se superpusiera con las fiestas de carnaval, se viera limitado por esquemas y calendarios oficiales y también coartado por discursos hegemónicos. Para el caso de Campo Durán y Tuyunti, Palavecino (1949, 1954) y Rocca y Newbery (1976) registraron cambios en las prácticas vinculadas a las máscaras y destacaron cómo la presencia de misiones franciscanas y los ritmos laborales y escolares fueron modificando las fechas del festejo. La producción y uso de máscaras es un ejemplo emblemático de estos cambios y de las tramas de violencia y resistencia presentes en estas geografías.

A comienzos del siglo XX, las máscaras e instrumentos musicales utilizados eran destruidos o tirados al río al finalizar la fiesta. Esto permitía iniciar un nuevo ciclo y evitar que las almas de los muertos quedaran merodeando en el mundo de los vivos o afectando a las personas queridas.9 Luego, cerca de la década del cuarenta, la presencia de comerciantes y antropólogos en la zona dio a las máscaras un nuevo valor de cambio. Estas comenzaron a ser vendidas, intercambiadas o guardadas y algunas se incorporaron a las colecciones de museos nacionales. En la década del sesenta, el interés estético externo, la precaria situación económica local y ciertas políticas estatales de fomento a la actividad artesanal llevaron a que la producción adoptara técnicas y estéticas específicas en función de nuevas redes comerciales. En sus dinámicas contemporáneas, la producción local de máscaras chané se corresponde con las celebraciones, pero también obedece a las exigencias de un mercado artesanal y se entrama con políticas y poéticas de exhibición museográfica. Los debates actuales sobre patrimonio cultural y pueblos originarios atraviesan las prácticas de uso y exhibición de máscaras al igual que las “demostraciones” de pim pim. Las máscaras chané, además de ser utilizadas en los contextos locales, aparecen en tiendas comerciales, ferias artesanales, en colecciones privadas y en museos nacionales. El pim pim se toca y se baila en actos escolares, en los corsos de carnaval y en eventos de carácter “folclórico” organizados en y por fuera del país.10

En el mes de febrero comienzan los corsos de carnaval y las celebraciones de Arete Guasu en las ciudades y comunidades de Salta. El calendario oficial articula a nivel local los distintos contextos lúdico-festivos. Los corsos organizados por los municipios convocan la participación de grupos de pim pim, murgas y comparsas indígenas tanto “paisanas” como “criollas”. Estas agrupaciones, según su categoría, despliegan en las calles repertorios estéticos, corporales, generacionales y culturales específicos. Los desfiles se constituyen en un acto de presencia y orgullo que promueve, en el caso de los pimpines, la fabricación de máscaras y la preparación de instrumentos, ponchos y tipois. Además de esa participación, los pimpines tocan y bailan por las noches y fines de semana en las comunidades. Al finalizar los eventos oficiales, empiezan sucesivamente las “botaduras” (o “entierros”) de carnaval que suelen terminar en Semana Santa en Campo Durán.11 El período festivo da lugar a que muchas personas viajen de un lugar a otro para encontrarse con familiares, amistades y compartir con otras comunidades (ver Imagen 2, 3).12

Las prácticas performáticas vinculadas al Arete Guasu ponen en escena las relaciones entre un drama social y un drama estético. La celebración en las comunidades y su escenificación en los desfiles y la producción y uso de máscaras “rituales” y “comerciales” funciona en los distintos contextos como un referente identitario que permite situarse, compartir y reconocerse con/frente a otros para resistir y reiniciar nuevo ciclo en las tramas de los procesos que operan y atraviesan los territorios.

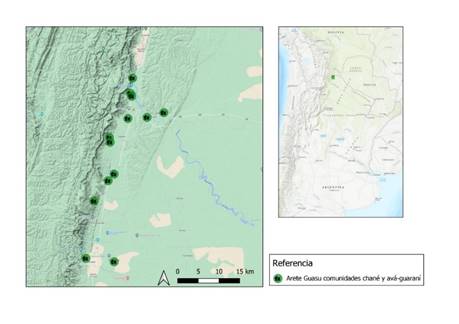

En el siguiente mapa (ver Imagen 1) se presenta la región a través de la localización de las distintas comunidades originarias del departamento General San Martín que celebran el Arete Guasu y participan de los Corsos de Color de la ciudad de Aguaray. Las comunidades marcadas son: Campo Durán, Tuyunti, Capiazuti, Algarrobal, Ikira, Arakua Iya -Coronel Cornejo-, Caraparí, Tobantirenda, Peña Morada, Campo Blanco, Piquerenda Fátima, Piquerenda Estación, Yacuy, La Loma y Km 6.13

Fuente: Elaboración propia con asistencia técnica de Ana Catania Maldonado

Imagen 1. Mapa Localización de las comunidades chané y avá-guaraní del departamento de General San Martín que celebran el Arete Guasu y participan de los corsos de carnaval de Aguaray y otras ciudades de la provincia de Salta, Argentina.

Órdenes religiosas: misiones franciscanas y anglicanas

El territorio que actualmente corresponde al departamento de General San Martín se conformó como un espacio multiétnico representado por diversos pueblos a través de distintos procesos históricos, como lo señalan diversos autores (Dragoski, 2000; Belli y Slavutsky, 2006; Trinchero, 2000; Gordillo, 2018, 1995; Combès, 2015; Córdoba, Bossert y Richard, 2015). Desde mediados del siglo XIX, el establecimiento de misiones y reducciones religiosas funcionaron como reclutamiento de trabajadores temporarios para el incipiente capitalismo en la zona. Las poblaciones originarias se convirtieron en mano de obra barata para el desarrollo productivo de la zafra en las provincias de Salta y Jujuy. El trabajo asalariado y las migraciones periódicas fueron alternándose con la producción agrícola de maíz, anco, batata, porotos y otros. Tras las migraciones, muchas personas abandonaron sus lugares de origen y terminaron por asentarse alrededor de las misiones o de las ciudades creadas. Tomando como referencia los estudios mencionados, se localizan en el mapa la mayoría de las misiones creadas por la orden franciscana en las cercanías de Tartagal: Río Caraparí en 1933, La Loma en 1942, San Miguel Arcángel de Tuyunti en 1944, San José de Yacuy en 1952, Padre Rafael Gobelli en 1958, San Benito de Palermo en 1960, Virgen de Fátima en 1962, Piquirenda en 1964. La mayoría de estas misiones albergaron poblaciones de origen avá-guaraní; en Caraparí y Tuyunti, de origen chané; y en San Benito de Palermo y Padre Rafael Gobelli, de origen toba.

El establecimiento de estas misiones estuvo relacionado con la fundación del Centro Misionero Franciscano de Tartagal en 1924. La actividad desplegada por esta orden religiosa data de la época colonial. Ya para mediados del siglo XVII, el convento franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles de Tarija había funcionado de base para la evangelización de poblaciones “chiriguanas”. Asimismo, entre 1850 y 1913, desde el Colegio Apostólico y el convento de San Francisco ubicados en la ciudad de Salta se había desarrollado una intensa actividad evangelizadora14.

La orden anglicana intervino en la vida religiosa en la zona. En 1914, se fundó la Misión Chaqueña El Algarrobal, en los alrededores de Embarcación, que reunió principalmente poblaciones de origen wichi. Su fundación estuvo directamente financiada por el ingenio La Esperanza15 y, con los años, su actividad se extendió hacia el este abarcando zonas del actual departamento de Rivadavia (de la provincia de Salta) y parte de la provincia de Formosa. Allí, se establecieron las siguientes misiones: San Patricio, en 1934; Santa María, en 1940; Misión La Paz, en 1944; San Andrés, en 1926; Sombrero Negro, en 1930; Pozo Yacaré, en 1930; y El Carboncito, en 1977. La actividad de esta orden desborda los objetivos de este trabajo, aun así algunas misiones son localizadas en el mapa por ser contemporáneas a las misiones franciscanas y al desarrollo capitalista en la zona, y por modificar la distribución territorial de las comunidades. Siguiendo a Graciela Dragoski (2000) las órdenes religiosas se instalaron en asentamientos existentes y terminaron agrupando a comunidades de distintos orígenes. La convivencia continuada y el intercambio interétnico fluido tuvieron repercusiones en las prácticas locales: otras comunidades comenzaron a dedicarse a la fabricación de máscaras y a participar de la celebración del Arete Guasu, a su vez, la misma producción mascarera se vio modificada por la creación de nuevos tipos de máscaras y diseños que diferían de los “tradicionales” (2000, p. 34-37)16.

A continuación, se observa en el mapa las distintas órdenes religiosas y la superposición que existe con las comunidades chané y avá-guaraníes del Chaco Salteño (ver Imagen 4). Asimismo, los íconos que se encuentran más alejados permiten visualizar la correspondencia entre el avance militar, el establecimiento de fortines y la actividad religiosa, reconocer las rutas previas de exploración y conquista a lo largo de los ríos Bermejo y Pilcomayo, y entender las razones que llevaron a las comunidades a agruparse en las misiones17.

Fuente: Elaboración propia con asistencia técnica de Ana Catania Maldonado.

Imagen 4. Mapa donde se aprecia la superposición entre las comunidades chané y avá-guaraní y las órdenes religiosas del Chaco Salteño

La misión evangelizadora llevó a la sedentarización de las poblaciones originarias, permitió el reclutamiento de mano de obra temporaria para el desarrollo productivo, difundió la escolarización y contribuyó al proyecto civilizatorio de la época. En el caso de Tuyunti, por ejemplo, la población asentada hacia mediados del siglo XIX en el cerro, en lo que se conocía como Tuyunti Viejo, se fue desplazando progresivamente alrededor de la misión San Miguel Arcángel. En el año 2019, el cacique, Miguel C., mientras hacíamos un recorrido por la comunidad, me comentaba lo siguiente:

Antiguamente la gente vivía más arriba, “Tuyunti Viejo” le decían, más para arriba, ahí donde está la gruta, una gruta ahí donde cae el agua. Todo donde antiguamente vivían los primeros habitantes. En la época de los franciscanos los empiezan a pedir más para acá, tema del agua, tema de luz…1948…Prácticamente ellos vivían más allá. Por el tema de los franciscanos, tema del catolicismo, los empiezan a bajar para acá. Había un asentamiento arriba, ya prácticamente no hay casas, han dejado abandonado, queda todo para el cerco. Y de arriba, también se saca para hacer artesanías, cerámica. Todo queda 2 km para allá.

(…) Cuando los franciscanos empezaron a lotear cerca de la iglesia la gente empezaron a vivir en esa parte porque era una obligación. Por una parte, los franciscanos hacían bien, pero, por otro lado, hacían mal también. Porque lo obligaban, tema de la cultura, tema del pim pim, no dejaban tocar. Y los domingos, era obligación tener que pasar por la iglesia. Los paisanos cuando yo tenía 12, 13 años, tenían miedo de tocar música tradicional. La familia la llevaba la policía, detenida, porque tocaban tema de pim pim. Ahí es donde Magrassi y Rocca18 han quedado detenidos en la comisaría, el año no sé, porque no tenían autorizaciones del Arzobispado de Orán. (Ellos) tenían que pedir autorizaciones que habían entrado a la Misión de Tuyunti.19

En la entrevista Miguel C. recordaba que los franciscanos además de organizar las fiestas patronales, los bautismos y los casamientos, intervenían en las peleas familiares entre “paisanos”. Esa intervención la comparaba con el rol que adquiere la policía en la actualidad. A su vez, mencionaba la introducción de la imagen de la Virgen de Ama Iya -dueña de la lluvia- en la gruta donde “los ancianos” iban a buscar agua y se juntaban a “hacer oración” para la buena cosecha (ver Imagen 5); y la prohibición de “hablar en idioma” en la escuela. Por otro lado, me mostraba y me contaba que Tuyunti Viejo, que había quedado destinado al “cerco” -producción agrícola familiar-, fue gradualmente abandonado a raíz del trabajo asalariado, las ayudas sociales y la compra de productos manufacturados. Hoy en día, en el caso de Tuyunti y Campo Durán, solo algunas familias se dedican al trabajo en el cerco y a la cría de animales.

En cuanto a las comunidades de General San Martín asentadas en lo que eran las misiones y aquellas asentadas en tierras fiscales, existe una diferencia interesante en lo que refiere a la titularidad de tierras. Según las personas entrevistadas, las misiones de Tuyunti, Caraparí y Yacuí dieron cierta protección a las poblaciones y luego cedieron los títulos de tierras. Este es el caso de la comunidad de Tuyunti que funciona a partir de un Consejo Comunitario desde 1997 y tiene en el edificio de la antigua misión la Escuela n.º 4736 con un programa bilingüe para nivel inicial y los primeros tres grados del nivel primario.

Sobre esto, Gerardo M., comentaba:

En esos tiempos andaban por acá, los franciscanos que son los curas, se metieron y llegaron especialmente a Caraparí, y de Caraparí saltaron a Tuyunti, Yacuí, como protegiendo a los pueblos guaraní y chané. Hicieron ya presentar la nota, las documentaciones que, si están todos los territorios de los pueblos que realmente eran dueños, nada más que no tenía documentación el territorio, lo dice. Entonces esos papeles los hicieron llegar al inmueble, donde les dan título a los curas, a ellos le dan, pero con una promesa de devolver, algún día, figura ahí… Yo le digo, porque cuando yo fui grande, fui investigando, fui consiguiendo la documentación, ahí figura. En 1950, le dan título de tierra a la comunidad de Tuyunti, pero los tienen los títulos los curas, ellos eran los dueños.20

En relación con estas cuestiones, en otra entrevista, Miguel C. señalaba los cambios que hubo en las formas de organización comunitaria a través de la constitución de personerías jurídicas:

“Desde el ‘96 se cambió todo… Anteriormente la comunidad de Tuyunti estaba bajo el poder de los franciscanos, estaba el poder de los franciscanos, era todo católico, y en el ’94 ya entregó el título de la propiedad, y ya es distinto, tienen sus organizaciones, se empieza a gestionar para el tema de la vivienda, la ampliación de alumbrado público. Ya es distinto (…) Acá, en Aguaray, tenemos una Casa Central Aborigen, está en la avenida, donde yo estoy trabajando. Ahí relacionamos todo, qué comunidad está integrada…una reunión comunitaria, una reunión con la provincia, actividad con autoridades de la provincia, gestión, tema de viviendas, viaje a Buenos Aires. Uno viaja a INAI que es un espacio político para defender los derechos… Es un espacio político. Así que ahí estamos…”.21

De esta manera, se fue conformando un nuevo espacio jurídico-político que delimita lo que se entiende como comunidad frente al Estado, que exige ciertas obligaciones, pero también permite canalizar reclamos y defender derechos. Sin embargo, estos nuevos espacios y el hecho de que algunas comunidades cuenten con los títulos de tierra por su carácter de ex misión no las exime del avasallamiento sobre sus territorios. Un ejemplo concreto se halla en los reclamos iniciados en 2004 por la comunidad de Caraparí frente al trazado de un nuevo gasoducto por parte de empresas multinacionales.22 Otro ejemplo es el de Campo Durán, asentada en tierras fiscales, que empezó con los reclamos en el año 2008. Las personas entrevistadas coinciden en que antes el lugar donde viven era conocido como “lugar del pocote” -tutiatí, en guaraní- y ocupaba una extensión mayor. A raíz del parcelamiento de tierras, de las perforaciones de pozos petroleros en la zona y la construcción de la destilería de YPF en 1952, no solo cambió el nombre del lugar, sino que la población fue desplazada y reubicada entre el río Itiyuro y la ruta provincial 54. En el año 2013, en el marco de la ejecución de la Ley 26.160, se realizó el relevamiento territorial de la Comunidad Aborigen Chané; sin embargo, la titularidad de tierras es un tema que continúa pendiente23.

Ingenios azucareros en Salta y Jujuy

Como mencione anteriormente, hubo una correspondencia entre el establecimiento de misiones y/o reducciones religiosas y el desarrollo capitalista en la región hacia mediados y finales del siglo XIX. Particularmente, Gordillo (1995), Trinchero (2000), Bossert, Combès y Villar (2008) Córdoba, Bossert, y Richard (2015) han investigado sobre la mano de obra indígena, proveniente del Gran Chaco en los ingenios azucareros de las provincias de Salta y Jujuy, y señalan cómo algunas misiones estuvieron directamente financiadas por esa actividad productiva.24

En el mapa incluido en este apartado se observan los ingenios que empezaron a funcionar a fines del siglo XIX en esas provincias: Ledesma instalado en 1876, La Esperanza en 1884, La Mendieta en 1892, y San Martín de Tabacal en 191825 (ver Imagen 6). Además, se puede localizar el ingenio San Isidro que había empezado su actividad hacia 1760 por iniciativa de del coronel Juan Adrián Fernández Cornejo, y otros que funcionaban también para fines de siglo: Río Negro, San Lorenzo, San Pedro de Jujuy, San Lucas y San Ignacio26.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 6. Mapa donde se aprecia la superposición entre los ingenios de Salta y Jujuy, la ruta migratoria desde Bolivia, las ciudades de Argentina y las estaciones del F.C.C.N.

El reclutamiento de mano de obra indígena para los ingenios no se dio únicamente entre las comunidades mencionadas sino que también atrajo migraciones de poblaciones asentadas en lo que hoy comprende el territorio de Bolivia. Bossert, Còmbes y Villar (2008) han señalado que para mediados de siglo XIX existía para grupos guaraní-hablantes e isoseños la idea de Argentina como Mbaaporenda -lugar de trabajo-. A diferencia del trabajo en las haciendas bolivianas, las poblaciones encontraban en esas migraciones una oportunidad de trabajo en la zafra, la posibilidad de tener tierras cultivables y aprender castellano. Según les autores, la ruta migratoria que unía Embarcación, Tartagal, Yacuiba, Villa Montes, Charagua, Cuevo hasta Santa Cruz sería la misma que seguirían esos grupos entre 1932 y 1935 durante la Guerra de Chaco (2008, pp. 217-219).

En mi trabajo de campo, algunas personas entrevistadas recordaban que sus familiares migraron del sur de Bolivia, en los tiempos del conflicto. Otros señalaban que la guerra motivó un desplazamiento desde Campo Durán hacia Tuyunti. Sobre estas cuestiones, Florencia Boasso (2017) registra las migraciones en los alrededores de la ciudad de Orán. La autora señala la importancia del ingenio San Martín de El Tabacal en el desarrollo capitalista de la zona y en el crecimiento de “economías satelizadas”, dedicadas a la producción de frutas y hortalizas a gran escala que, en lugar de trabajo estacionario, ofrecían empleo anualmente pero siempre en condiciones precarias. Un ejemplo concreto es Colonia Santa Rosa, finca mencionada varias veces en mis entrevistas, que emplea a personas provenientes de distintas comunidades.

Esas experiencias de migración y trabajo asalariado se vinculan con las celebraciones de carnaval. Boasso (2017) destaca una diferencia importante en las percepciones locales sobre el “trabajo” en la zafra, en las fincas y el “cultivo” en los cercos. Estos últimos son los espacios productivos comunitarios que antiguamente proporcionaban la mayor parte de la comida cotidiana y la ofrecida en el Arete Guasu (2017, p. 26). Esas relaciones también pueden entenderse a través de las invitaciones que reciben algunos pimpines de Argentina a las celebraciones de Bolivia como las realizadas en la localidad de Aguayrenda o a través de detalles que aparecen en las propias entrevistas. Así, por ejemplo, Gerardo M. recordaba que antes de la década del setenta los festejos de carnaval se realizaban de manera más informal en las calles de Aguaray: las personas de Tuyunti y Campo Durán salían a tocar pim pim y se quedaban frente a algunos negocios, donde eran invitadas con bebida y comida; a veces, también participaban animando los bailes en “Paraíso Charaguaino” y “Central Norte”, los dos “ranchos” que había. Los nombres de estos bailes resultan significativos si se considera que “Charagua” refiere a la localidad de Bolivia que en 1935 fue tomada por tropas paraguayas en la Guerra del Chaco y “Central Norte”, a la línea de ferrocarriles construidos con capitales británicos que unía para principios de siglo XX las ciudades de Formosa, Salta y Jujuy.

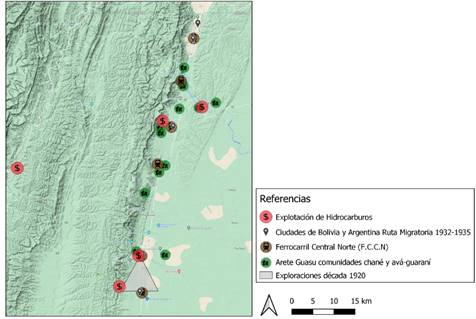

Para visualizar la articulación entre el trabajo asalariado en la zona, la migración y los ferrocarriles, ubiqué en el mismo mapa (Imagen 6) las principales localidades de Bolivia y Argentina de la ruta migratoria mencionada y algunas de las estaciones inauguradas en las primeras décadas del siglo XX. Estas estaciones formaron parte de las extensiones del ramal C15 de la línea Central Norte (F.C.C.N) que llegaba hasta Pocitos y conectaba con el Ferrocarril Oriental Boliviano. Las estaciones localizadas son: Pichanal inaugurada en 1911, Embarcación en 1911, Américo Vespucio en 1926, Piquirenda en 1927, Tartagal en 1927, Aguaray en 1928, Tobantirenda en 1930 y Pocitos en 1930.

Esta extensión ferroviaria junto a la construcción de la ruta 34 en la década del treinta resultaron claves para el desarrollo productivo en la región que se dio principalmente a través de los ingenios azucareros, la explotación maderera y de hidrocarburos27. Bossert, Còmbes y Villar (2008) destacan que además de las principales estaciones y vías férreas existía un tren y una estación ferroviaria en el ingenio San Martín destinado especialmente a garantizar el reclutamiento de grupos indígenas. Asimismo, mencionan que a lo largo de la ruta 34 fueron creciendo las principales ciudades salteñas y que su trazado original difiere del actual, ya que antes solía atravesar el territorio chané de Campo Durán (219-221)28. Gordillo (2018) apunta que el trazado ferroviario, al igual que había ocurrido décadas atrás con la navegación del río Bermejo, trajo aparejada una mirada optimista sobre la realización del proyecto civilizatorio y la posibilidad de progreso en lo que se consideraba como “desierto” (211). En 1948, la línea Central Norte con el ex-Midlan y la ex-Compañía General pasarían a formar parte del Ferrocarril Nacional General Belgrano y luego, en la década del noventa, sería desarticulada y privatizada dejando numerosas estaciones abandonadas y en desuso.

Las imágenes que cierran este apartado resumen visualemente cómo los procesos acumulados en el territorio tienen su expresión estético política en las prácticas performáticas (ver Imagen 7, 8).

Fuente: Archivo personal

Imagen 7. “El toro de la vieja estación”, Corsos de Color de Aguaray, febrero 2020.

Explotación de hidrocarburos: Standard Oil Company e YPF

José Daniel Benclowicz (2009) ha investigado cómo el desarrollo entre la década del veinte y el treinta de las ciudades salteñas de Tartagal y Enrique General Mosconi estuvo ligado principalmente a la explotación de hidrocarburos, a la explotación maderera y a la extensión del ferrocarril. Estas localidades, junto a San Martín de El Tabacal, se constituyeron en las principales fuentes económicas a nivel provincial. Las actividades extractivas configuraron una economía de enclave que generaba una importante riqueza pero que contrastó con la situación de pobreza de la mayor parte de la población en la región. Según el autor, las primeras exploraciones se hicieron al sur y al norte de Tartagal, en Quebrada de Galarza y en Quebrada de Iquira, respectivamente. La oligarquía salteña se atribuía la posibilidad de otorgar permisos para la exploración del territorio gracias al Código de Minería de 1886 que habilitaba a los Estados provinciales a detentar la propiedad de los recursos mineros. En 1926 la compañía estadounidense Jersey Standard Oil empezó la extracción de petróleo a nivel industrial. Las inversiones de capital apuntaron no solo al financiamiento y mantenimiento de los pozos petroleros, sino también a la construcción de dependencias administrativas, viviendas para el personal jerárquico, canchas de tenis, un club social, un sanatorio y luego, una escuela de enfermería.

Con la empresa estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) sucedió algo similar. Esta comenzó a operar en el área a través de las negociaciones con Francisco Tobar, un particular que había adquirido concesiones en los alrededores de Tartagal en 1907. Entre los yacimientos se encontraba “República Argentina” explotado de manera precaria hasta 1924 y convertido en base del Campamento Vespucio cerca de lo que actualmente es la ciudad de Mosconi. Al amparo del “nacionalismo petrolero” nacido en épocas yrigoyenistas y potenciado durante el peronismo, la empresa estatal pudo desarrollar su actividad en la región: instaló una pequeña destilería en 1929 y en un lapso de cinco años duplicó los pozos que operaban hacia 1930.

Para 1933, el campamento contaba con una sala de primeros auxilios y una escuela y luego seguiría creciendo como centro de los trabajadores permanentes y de sus familias; la empresa también construiría en esa década un hospital, un club social, un local con bar, un salón para reuniones familiares, una biblioteca, y canchas de fútbol, basquet, tenis y bochas. Por fuera del campamento, surgiría, cerca de la estación de ferrocarril, un asentamiento de trabajadores temporarios, prestadores de servicios y de obreros madereros. En 1946, el mismo año que asumió la presidencia Juan Domingo Perón, se creó el Municipio de General Enrique Mosconi en honor al primer director de YPF; y en 1948, el departamento General San Martín con Tartagal como ciudad cabecera. Para esos años, a raíz del agotamiento de algunos pozos y por el clima político, la compañía estadounidense se retiraría de la provincia y la empresa estatal empezaría a controlar todo el enclave. Para 1951 y 1952, se realizaron perforaciones en la zona de Campo Durán y se construyó la destilería que produjo el desplazamiento y la reubicación de la comunidad local. Para 1953, se realizaron nuevas perforaciones en la zona de Madrejones y en la década del setenta en Martínez Tineo29.

La historia de esta actividad extractiva y su localización en el mapa mediante los nodos que representan a las comunidades y los lugares de explotación de hidrocarburos desarrollada por la Standard Oil Company y la empresa estatal YPF (ver Imagen 9) resultan claves para comprender la tensión entre riqueza y pobreza que aparece en las memorias locales y se traduce en las prácticas performáticas ligadas al Arete Guasu y en la producción de máscaras. La entrevista a Gerardo M., por ejemplo, planteaba una estrecha relación entre el primer corso oficial realizado en 1970 en la Avenida San Martín frente a la antigua estación de Aguaray y la riqueza económica de la región ligada a la actividad de hidrocarburos:

“Desde 1970, en Avenida San Martín, el primer corso, en 1970. Todavía había YPF, acá, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, había plata en Aguaray. Pero muy diferente, porque había plata, ¿sabés por qué? Le quiero fundamentar: ¡Carrozas! Había carrozas… ¡Como 10 carrozas! Con dibujos, con jardines, con todo, con luces, tirado por tractor, camioneta, o camión… ¡Ahh…! ¿(Hoy) no se puede hacer carroza? ¡(Hoy) no hay ni una carroza! ¿Sabés por qué? ¡Andá a comprar una barra de hierro para hacer los dibujos, todo…!”.30

Este vínculo se vuelve aún más significativo si se tiene presente la historia de YPF como empresa estatal y símbolo de soberanía y argentinidad. La planta construida en territorio chané tuvo un fuerte impacto en la economía local y produjo una diferenciación social, cuyas consecuencias se apreciaron de manera tajante en la década del noventa, cuando las políticas neoliberales implementadas, a través de un conjunto de leyes y decretos, terminaron con su privatización, dejando los yacimientos y las destilerías bajo la administración de distintas compañías multinacionales como Pluspetrol, Parquer Dilling, Seperbol, Texaco, Tecpetrol y Refinor y la contratación terciarizada en manos de empresas como Geocor S.R.L.31

En el trabajo de campo, las entrevistas sobre la producción artesanal de máscaras traían recuerdos sobre el enclave, la jerarquía de la mano de obra (trabajadores permanentes/temporarios; trabajadores calificados/“changarines”; “criollos”/“paisanos”) y experiencias de discriminación, marginación y exclusión. Sobre esto, Bernabé, D. (64), artesano de Campo Durán, recordaba lo siguiente:

“Yo he visto YPF pasando el puente, el río, hay campamento de YPF, que cada día del petróleo hacen…Ahí se juntan, vienen de todos lados, nosotros hemos ido. Cuando íbamos éramos chicos, esa parte, eso sí que he visto: club YPF, cancha, ahí venía Leo Dan, venía…No puedo nombrar otro conjunto que venía… Venía Racing a jugar, pero yo no he ido, me han contado que ellos han ido. El club, allá en Campo Durán, pasando el río, club YPF, viene de allá de Buenos Aires, vienen a cantar y a jugar a la pelota… El club si he visto, venía gente que bailaba ahí, monte todo… Se han ido todos los ypfenios, y vos sabes que han dejado, un galpón grandísimo, chapa, nada tiene dueño, nosotros hemos ido a sacar, uno dos, tres de chapa, 100, hemos ido de noche a sacar (…) y una señora había ido a avisar a seguridad de aquí de YPF, han puesto mi nombre, ha venido un gendarme rubio, y seguridad, malo (…) Pero a nosotros nomás, a los criollos ya no le dicen nada, porque nosotros somos tímidos, no hablamos, bien, yo no sé ni hablar castellano, y gracias a dios, he aprendido, pero no bien, pero he ido hablando por todos lados, hablando con la gente…”32

Luego, sobre el trabajo en la empresa bajo la firma Refinor y, puntualmente, sobre uno de los cortes de ruta para pedir trabajo, comentaba lo siguiente:

“Ellos cuando hacen reunión, los blancos ocupan más que nosotros, dicen que nosotros no tenemos experiencia…No, si yo ya estoy sabiendo cómo es, hemos trabajado esa noche, (los blancos) no saben cómo usar pico y loro...Y bueno, hemos terminado el laburo, me han largado…Y después, otro paro más y ya no quería ocupar a nosotros, porque él ya tiene a todos, los sobrinos, los hermanos, a nosotros ya nos queda afuera, de Refinor… Al contratista no lo dejamos pasar, al ingeniero, no lo dejamos pasar… Ahí bien, bien, ahí está ese que recibe la gente, y voy yo: “Buen día, ¿Por qué nosotros no dejamos entrar a Refinor, que ellos están perdiendo muchas horas y los colectivos están llenos y no los dejamos pasar…?”, “¿Por qué no dejan pasar?”, “Ingeniero, ¿por qué atajamos? porque queremos trabajar nosotros… porque eligen a otras persona que no saben ni trabajar” me he ido a poner frente (…) Hay seis chamos que trabajan, ahí están mis paisanos, aborigen chané, ellos mismo ingeniero, ellos han empezado a trabajar, y ahora son profesionales. Usted dice “los negros no saben trabajar, no tienen experiencia…” “Bueno, ahí está…”.”33

Siguiendo a Benclowicz (2009), la privatización de la empresa estatal produjo una reducción drástica de personal a nivel nacional que impactó directamente en la economía local elevando los índices de desocupación y profundizando la situación de marginación y pobreza de las comunidades34. Para el caso de Campo Durán, Sebastián Carenzo (2008) y Cecilia Benedetti (2012 y 2012b) recuperan las transformaciones sociales y económicas para resaltar las correspondencias entre los períodos de precariedad laboral y la dedicación al trabajo artesanal y venta de máscaras. La presencia de empresas y el trabajo asalariado, según les autores, produjo transformaciones en el trabajo doméstico que hicieron de la producción de máscaras una de las formas de su reproducción material y, a su vez, cambió las expectativas en torno al modo de pensar la vida.

En mi trabajo de campo, las preguntas sobre la actividad artesanal movilizaron recuerdos sobre la diferenciación generada por el enclave, el desplazamiento de la comunidad por la construcción de la destilería en los cincuenta, la reducción de tierras disponibles para vivir y las consecuencias de la privatización de la empresa estatal. Estos recuerdos fueron también dinamizados a través de un ejercicio de elicitación con registros fotográficos del Catálogo de YPF del Archivo General de la Nación que muestra las exploraciones en la zona ya para el año 1934. Las memorias relevadas iluminan las problemáticas y contradicciones que supone la actividad de hidrocarburos en la zona.

Las personas entrevistadas reconocen en la actividad, aún en condiciones precarias, una posibilidad laboral y, simultáneamente, visibilizan su naturaleza extractiva y el peligro que implica la cercanía de la destilería. En Campo Durán, las tuberías que atraviesan la comunidad (ver imagen 10), los carteles de evacuación (ver imagen 11) y las vistas de la planta desde las ventanas de la escuela son ejemplos testigo del gran incendio ocasionado por la rotura de una válvula de emergencia y la evacuación de la comunidad en el año 2010, y de la situación de alarma vivida en el año 2016. El juicio referido anteriormente iniciado por la comunidad de Caraparí en el 2004 contra la Refinería del Norte S.A (REFINOR) y la subcontratista Conta S.R.L es otro ejemplo del avance de gasoductos sobre los cercos y el monte, la reducción de tierras disponibles y el impacto en el desarrollo comunitario, cultural y ambiental de las comunidades chané y avá-guaraníes de la zona.

Estas problemáticas vividas histórica y cotidianamente se extienden en el territorio, abarcando una franja hacia el norte que alcanza el departamento de Santa Cruz (Bolivia). Las problemáticas en el caso de Campo Durán tienen su correlato más evidente en la producción de máscaras, pero también tienen su expresión en las distintas celebraciones del Arete Guasu. Un ejemplo interesante se hizo presente en el despliegue performático de uno de los pimpines de Bolivia en las celebraciones de Aguayrenda en el año 2018. Uno de los participantes alzaba una cruz floreada en una mano y una planta de maíz en la otra, portaba una máscara de silicona de lobo y vestía un casco y una capa con la insignia de los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos (ver Imagen 12).

Imagen 9 Mapa donde se visualizan las comunidades chané y avá-guaraní, las estaciones del F.C.C.N y la explotación de hidrocarburos en la zona

Fuente: Archivo personal.

Imagen 10. Tuberías de la destilería que atraviesan la comunidad de Campo Durán, 2020.

A modo de cierre

Este trabajo cierra con un mapa donde se visualiza la acumulación de los distintos procesos de producción, destrucción y reconstrucción espacial que atraviesan y trascienden el Chaco Salteño abordados en el desarrollo del texto y a través del ejercicio cartográfico (ver Imagen 13). La construcción de un mapa como estrategia metodológica permite exponer las múltiples capas de violencia que operan históricamente en el territorio y la cotidianidad de las comunidades chané y avá-guaraníes. Las constelaciones marcadas dan cuenta de la conformación de una geografía de frontera a modo de palimpsesto y de la yuxtaposición de configuraciones sociales, económicas, políticas y afectivas cuyos nodos se anclan en el territorio del norte salteño, pero lo trascienden conectando con otras geografías de violencia. Si, como sugiere Gordillo (2018), las constelaciones espaciales permiten reconocer los procesos acumulados en los objetos y por fuera de ellos, su mapeo ofrece la posibilidad de discutir críticamente las prácticas cartográficas como expresión de dominio y poder, exponer visualmente los procesos de producción, destrucción y reconstrucción espacial latentes y revelar las prácticas de resistencia a través de la materialidad de la memoria y las prácticas locales.

Sobre esto, sugiero que en los objetos y en las grietas de esas geografías aparecen prácticas estético-políticas situadas que (re)territorializan la violencia instaurando otras configuraciones espaciales de cuerpos-territorios-fronteras. La producción y uso de máscaras chané y las celebraciones del Arete Guasu se constituyen en una materialidad afectante que condensa en relaciones de presencia/ausencia los procesos acumulados en el territorio. Estas prácticas performáticas movilizan y resignifican colectivamente en el aquí y ahora las experiencias de estigmatización, exclusión y marginación, vividas a través de una poética del habitar fundada en el ñande reko que tensiona las imposiciones estéticas, políticas, económicas y epistemológicas de la modernidad/colonialidad. El despliegue performático estimula una memoria histórica, comunal y genealógica -en los términos de Joanne Rappaport- que reconoce las tramas de poder multiescalares al mismo tiempo que reivindica modos propios de pensar-hacer-desear la propia existencia en esas geografías. El saber-hacer implicado en la producción de máscaras y en las celebraciones del Arete Guasu (recolectar yuchán, tallar y pintar, reconocer pigmentos, recordar historias de abuelos y abuelas, comprender las relaciones con el monte, preparar la chicha, bailar y tocar pim pim, encarnar ritualmente personajes/entidades) permite situarse, compartir y reconocerse con/frente a otros y resistir en un territorio atravesado por la violencia. Las prácticas performáticas y las memorias locales dan cuenta de la negociación conflictiva que implica ser-juntos en geografías de poder amplias (Massey, 2005) y ponen en acto otras formas históricas de habitar que comprenden relaciones de interanimalidad/interagentividad entre seres humanos/no humanos, encuentros intercomunitarios y la presencia de los que ya no están. En su capacidad de afectación, adherencia y permanencia en el territorio, las máscaras y las celebraciones ofrecen la posibilidad de generar entretejidos entre seres y cosas que tienen espacialidades y temporalidades diversas y reiniciar nuevos ciclos en los procesos históricos-geográficos de larga duración y extensión.

Esas otras configuraciones de cuerpos-territorios-fronteras aparecen en las memorias locales y en las prácticas performáticas y se expresan estética y políticamente a través de los cuerpos en movimiento y las materialidades diversas. Las mismas exceden la representación espacial y el ejercicio cartográfico, pero guardan una vinculación estrecha en tanto se gestan en las mismas geografías produciendo efectos de reflexión y refracción. De esa manera, el ejercicio de localizar y remarcar gráficamente puntos significativos que aparecen en las entrevistas y/o se relacionan con las celebraciones del Arete Guasu se vuelve un gesto que pretende revelar y contrarrestar la violencia para dar lugar a las experiencias vividas y a un conocimiento situado sobre el habitar juntos un territorio ocupado históricamente.

Para cerrar, resta decir que la práctica cartográfica desarrollada en este artículo tuvo como objetivo mapear algunas constelaciones y espacializar los registros etnográficos sin la pretensión de construir una representación espacial precisa y acabada. Este ejercicio reflexivo no agota las constelaciones político-afectivas del Chaco Salteño. Así, por ejemplo, en el mapa no figuran aquellas vinculadas a las guerras de la independencia en las cuales, según el trabajo etnográfico, algunas comunidades como Campo Durán tuvieron participación como guía de los ejércitos gauchos. Tampoco se ubican la totalidad de los fortines de las campañas militares ni las expediciones al Chaco realizadas hacia fines del siglo XIX. Igualmente, quedan pendientes las distintas trayectorias de las máscaras en eventos “folclóricos”, en ferias, colecciones privadas y museos; una discusión más profunda sobre las constelaciones del mapa presentado en relación con las distintas concepciones espaciotemporales de las comunidades; o mismo, un debate sobre el relevamiento territorial como política estatal actual bajo la Ley 26.160. Estas y otras cuestiones podrían tenerse en cuenta para completar, dar continuidad y problematizar el ejercicio de mapeo en Google Maps y su representación cartográfica en QGIS. Sin embargo, en el marco de mi proyecto de investigación, la localización y visualización de las constelaciones marcadas permite situar las memorias locales, entender las relaciones entre distintas comunidades y comprender espacialmente los sentidos desplegados en la producción de máscaras, en los corsos de carnaval y en las celebraciones del Arete Guasu. Así también, habilita una revisión crítica sobre las políticas y poéticas de exhibición de “objetos etnográficos” que, a veces, desde perspectivas estéticas, “enmascaran” los procesos desiguales, violentos y conflictivos que continúan operando en el territorio y que incluso dieron origen a las mismas colecciones. Por último, la articulación entre esas geografías de violencia y las memorias locales revela la preocupación actual de algunas personas por la transmisión oral, material y práctica de ese ser-juntos en función de un modo de entender, producir y desear la propia existencia en el contexto actual donde los recuerdos del pasado son convocados en el presente para imaginar otro(s) futuro(s).