Introducción

En este tiempo, los campos de conocimiento oscilan en su demarcación y se fracturan modificando en cierta medida el conjunto de la información. Los marcos teóricos, los métodos y, sus metas (estimuladas por la inter y transdisciplina) necesariamente se ven afectados. El caso de la Arqueología Histórica permite introducir tres problemas: 1. la reticencia a la perspectiva histórica o historiográfica -al menos en Argentina- provocada por el temor a que la arqueología sea absorbida como auxiliar de aquella y por el rechazo al historicismo como una forma de empirismo, 2. el debate sobre la denominación “justa” y 3. la elección de una matriz conceptual aceptable.

Intento describir en esta presentación los términos de esta cuestión, la vinculación que estimo necesaria con la historiografía y los resultados posibles de la práctica de esta arqueología.

Arqueología Histórica

La arqueología de los períodos históricos se resuelve en Europa (y en los países que están en su órbita científica y cultural) de una manera típica: se define por una temporalidad que se inicia con la invención de la escritura y que implica la existencia de sociedades con una nueva complejidad (tributación, registros contables, narrativa de la historia propia, incluso, “conciencia histórica” encarnada en la materialidad escritural). Es debido a una concepción según la cual es posible pensar una “historia universal” (centrada en Europa), una totalidad histórica ordenada de acuerdo con los acontecimientos y su cronología. Una obra ejemplificadora y famosa de este esfuerzo se debe al alemán Johannes Hartmann, titulada Toda la Historia o Esquema de la Historia (adaptación Himelfarb y Himelfarb, 1964).

En América Latina ha tenido un curso diverso y reciente (básicamente, fin del siglo XX y comienzos del XXI) con una cierta deriva en la demarcación de su contenido, problemas, métodos y modelos explicativos. No suele apelar a la historiografía, sea como narrativa, sea como ayuda en la comprensión de los acontecimientos y tendencias sociales de un período, dado que los historiadores tienen algo para decir sobre el curso de las transformaciones humanas y el devenir de los acontecimientos.

Se la define como arqueología del capitalismo, de la modernidad y a veces se duda si incluir en ella, o no, los vestigios coloniales en la medida en que ellos ya integrarían una arqueología prácticamente autónoma. También es dudoso asimilar a ella la arqueología urbana o la arqueología rural que también pretenden cierta independencia metodológica (Schávelzon e Igareta, 2007). Estas cuestiones se dirimen sea lo que los arqueólogos hacen y dicen, sea por convicciones sobre la naturaleza de los fenómenos - vestigios- que estudian. Sin embargo, los campos nuevos se convierten intencionalmente -o no- en potentes regímenes de autonomía.

Tanto en los hechos como en las aspiraciones, la histórica, es una arqueología vinculada a los acontecimientos (por ejemplo, una batalla), a los procesos (económicos, sociales, políticos como el comercio, las decisiones individuales y colectivas de los actores, los sucesos aleatorios de la convivencia social o de la lucha entre clases sociales y las acciones de gobernanza) y a la materia que ellos han producido y abandonado.

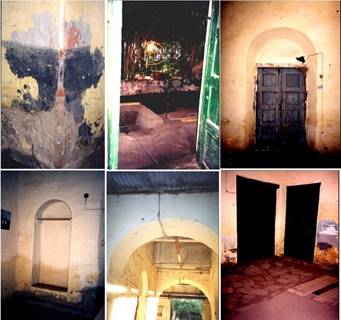

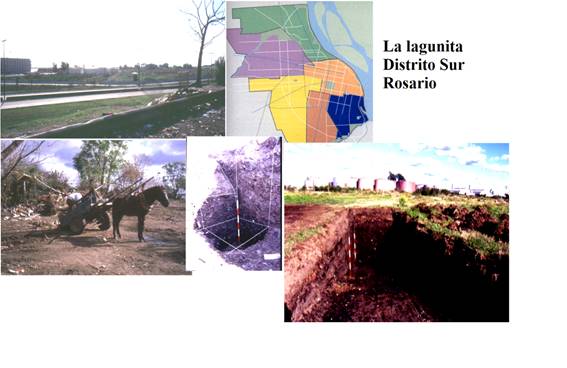

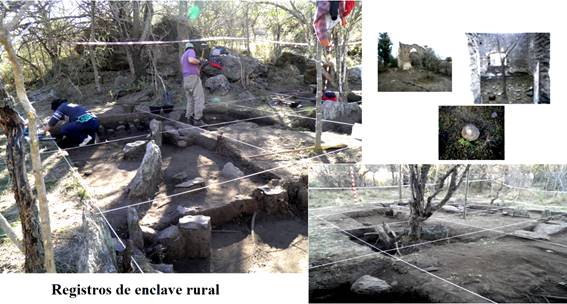

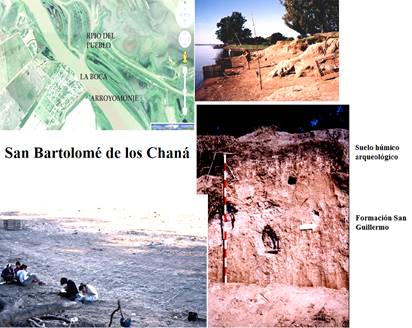

Adquirí experiencia en sitios de cronología histórica en distintos tipos de contextos. A grandes rasgos ellos son coloniales, de los siglos XVIII y XIX, urbanos y rurales. Las intervenciones se llevaron a cabo por distintas motivaciones, en unos casos, a través proyectos de la Universidad Nacional de Rosario y, en otros, desde la Universidad Nacional de Río Cuarto (Fig. 1 a 8).

Figura 6 Constructivos rurales del campo de Grella, Departamento de Río Cuarto. Provincia de Córdoba.

Figura 7 Sitio reducción franciscana de San Bartolomé de los Chaná. Departamento San Jerónimo. Provincia de Santa Fe

Los sitios coloniales fueron trabajados por iniciativas manifestadas en convenios, los otros, por pedido municipal; algunos por localizarlos casualmente en prospecciones amplias que intentaban establecer el potencial arqueológico de una sección territorial o por incluirlos en un Plan director o máster plan regional (Rocchietti, 2015; Rocchiettiet al., 2016). Expresan distintas situaciones y contenidos. Entre las primeras, hubo sitios arquitectónicamente monumentales, sitios militares, sitios urbanísticos y constructivos rurales. Sus contenidos arqueológicos se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 1 Registros arqueológicos con cronología histórica post siglo XVI sudamericano. El asterisco indica que tienen documentación asociada.

| Sitio | Ubicación | Contenido |

| Santos Mártires del Japón * | 27o 25’21.28’’ S 55o 22’43.02’’ W | Constructivos de misión jesuita |

| Santa Ana * | 27o 23’24.48’’ S 55o 34’58.16’’ W | Constructivos de misión jesuita |

| Santa Fe La Vieja - Claustro de San Francisco* | 31o 12’33.21” S 60o 09’57.19” W | Sección de los constructivos de la primera ciudad de Santa Fe. |

| San Bartolomé de los Chaná * | 32o 19’54.41’’ S 60o 52’29.40’’ W | Depósitos de cultura material de una reducción franciscana. |

| Fuerte Achiras * | 33o 10’18.65”S 64o 59’39.05”W | Constructivo en pie de Comandancia militar y cultura material de época. |

| Fortín de Chaján | 33o 33’42.52’’ S 65O 00’18.80’’ W (Aproximado) | Constructivo adjudicado a instalación militar, posiblemente posta El Quebrachal. |

| Ánimas del Pantanillo * | S 330 10´0.7’’ W 650 02’ 56.4’’ | Iglesia y cementerio. |

| Constructivos del campo de Grella | S 320 55´18.7’’ W 640 48´53.9´´ | Cimientos de constructivos correspondientes a viviendas rurales. |

| Tres cascadas del campo de Grella | S 320 54’ 57.9’’ W 640 48’ 36.7’’ | Cimiento de vivienda rural. |

| Primera Argentina, Juan Bialet Massé * | 31o 18’02.35”S 64o 27’56.06”W | Constructivos de la fábrica de cal de Juan Bialet Massé. |

| Basural de Jesús Pérez | 32o 58’47.57”S 60º 37’21.41”W | Basural en área portuario de la ciudad de Rosario. |

| Casa Rosa | 32o 58’28.65”S 60o 37’30.04”W | Vivienda popular |

| Curtiembre Noguera * | 32o 58’39.61 S 60O 38’00.60’’ W | Fábrica de manufactura de cuero. |

| Parque Italia | 32o 58’18.29’’ S 60O 37’28,16’’ w | Arqueología en espacio abierto a ser remodelado como plaza sobre la base de un pequeño conglomerado de asentamiento humano irregular. |

Los sitios cronologizados en el período colonial pueden ser referidos a una muy amplia historiografía argentina y latinoamericana; los fuertes y fortines a la habitualmente conocida como bibliografía de Frontera, tanto académica como militar. La arqueología rural y urbana, a su vez, tiene que recurrir a una producción mucho más regional y local ya sea por la diversidad de los procesos, ya sea por la gran extensión territorial del país que ha generado universos sociales diferenciados (Austral y Rocchietti, 1999, 2002; Rocchietti, 1995, 1997, 1998, 2002, 2008, 2019, 2021; Rocchietti y Poujade, 2013; Rocchietti et al., 1996, 2007, 2008 a, b, 2009, 2011, 2013; Rocchietti y De Grandis, 1996, 2011, 2015, 2016 a y b; Cornero y Rocchietti 2016; Rocchietti y Tamagnini, 2008; Rocchietti y Lodeserto, 2009; Rocchietti y Ribero, 2009).

La historia desarrollada en los tiempos y sociedades que integran el objeto epistémico de esta disciplina puede describirse como una historia en la que el proceso fundamental fue el del vínculo específico entre capital y trabajo universalizado desde el siglo XV (mundializado) con su modalidades mercantil, agrario, industrial, etc., con sus nexos de subordinación comunitaria - indígena, esclavista y libre. Si bien se desenvolvieron como “modernos”, probablemente, su característica fundamental fue la territorialización nacionalista o nacional. Ella se alcanzó durante el siglo XIX después de largas guerras contra el colonizador europeo y, luego, de intestinas guerras civiles. Esta circunscripción soberana en nombre de una nación unificada implicó un sistema de acumulación económica (el capital), de circulación mercantil de bienes en escalas regional, nacional e internacional, un sistema legal generalizado (“moderno” o constitucionalista o con códigos de tipo napoleónico), la supremacía de clase de la burguesía y un régimen de propiedad. Antes que nada, el territorio ¨nacional¨ es estatal (Cf. García Linera, 2021).

Por supuesto, una disciplina es una formación conceptual y metodológica pero también es aquello que sus expertos hacen. El debate consiste en decidir si esta arqueología complementa aquello que la historiografía toma como tema o posee autonomía como para aportar información y dimensiones las que permanecen desconocidas o que resultan contradictorias con lo que se sabe o con lo que se ha reconstruido en relación con sucesos pasados.

La finalidad de esta presentación es analizar el carácter de la Arqueología Histórica a la luz de los problemas de la evolución de la historiografía, asumiendo que debieran establecerse vínculos necesarios y suficientes con ella dado que la materialidad arqueológica no es inteligible sino a través de los contextos proporcionados por los acontecimientos y los procesos que, en definitiva, la generan. En otras palabras, tiene un régimen de historicidad propio, pero vinculado y, quizá, dependiente de decisiones que no siempre emanan de los individuos.1

Abordaré mi punto de vista en el siguiente orden: en primer lugar examinaré la relación -que considero necesaria- con la historiografía y sus modalidades de elaboración de síntesis sobre la historia social, en segundo lugar, haré algunas afirmaciones sobre la modernidad latinoamericana -período en que se inscribiría la materialidad de la cual se ocuparía esta disciplina aunque puede haber otras perspectivas sobre este punto- y tercero, la cuestión del Estado como productor privilegiado de historia2 y al que considero fuente omnipresente de la materialidad arqueológica.

La manera de hacer historiografía también es materia de discusión. Probablemente, el planteo más interesante sobre las opciones historiográficas lo hizo Eric Hobsbawm al interpelar una forma consagrada de hacer historiografía después de la Segunda Guerra Mundial. Los problemas que señala no son solamente los de la confrontación entre marxismo, Anales y posmodernismo sino sobre los criterios de verdad y de falsación que también atañen a la arqueología histórica.

Eric Hobsbawm: un “manifiesto por la historia”

En el discurso de cierre del coloquio de la Academia Británica sobre historiografía marxista2, Hobsbawm (2005) hizo una especie de manifiesto en el que examinaba lo que acontecía en el campo de la historiografía contemporánea (2005): “En el curso de las últimas décadas el relativismo en la Historia ha armonizado con el consenso político. Es hora de ‘reconstruir un frente de la razón para promover una nueva concepción de la Historia.” (Hobsbawm, 2005, p. 144).

Ese llamado cuestionaba que se rechazara la idea positivista según la cual la estructura objetiva de la realidad es evidente y que la metodología científica garantiza acceder a la realidad de lo que ocurrió en el pasado. En su lugar, los historiadores desenvolvieron enfoques perspectivistas y deconstructivistas. Simultáneamente, el devenir de la historiografía en el siglo XX desenvolvió varias opciones en las que las ciencias sociales tuvieron un papel preponderante.

Hobsbawm continuaba:

En la medida en que puede considerarse a Marx como el padre de la sociología del conocimiento, el marxismo, a pesar de haber sido denunciado erróneamente en nombre de un presunto objetivismo ciego, contribuyó al primer aspecto de ese movimiento. Además, el impacto más conocido de las ideas marxistas -la importancia otorgada a los factores económicos y sociales- no era específicamente marxista, aunque el análisis marxista pesó en esa orientación. Esta se inscribía en un movimiento historiográfico general, visible a partir de la década de 1890, y que culminó en las décadas de 1950 y 1960, en beneficio de la generación de historiadores a la que pertenezco, que tuvo la posibilidad de transformar la disciplina. (Hobsbawm, 2005, p. 145).

En su síntesis expresó que el marxismo fue perdiendo vigor a expensas de corrientes como Anales (en sus distintos ciclos) con fuerte orientación social y económica por lo que tuvieron importancia e incidencia las sociologías (durkheimiana, weberiana, parsoniana), la geografía humana y la historia económica así como las revistas especializadas como Pasado y Presente o Razón y Revolución. En las últimas décadas del siglo XX, los estudios cuantitativos dieron paso a los cualitativos, a la microhistoria, al estructuralismo y a los temas culturales. Agregó, de manera crítica, que el fenómeno más negativo -a su juicio- ha sido el rechazo a la idea de que existe una realidad objetiva y que seríamos incapaces de ir más allá del lenguaje o de superar los límites del lenguaje para hablar del pasado. Los arqueólogos históricos estarían de acuerdo con él y su exhortación positivista porque es su forma habitual de tratar a sus datos e hipótesis. Pero la otra parte involucrada en su crítica puede merecer atención puesto que la historiografía del lenguaje puede iluminar algunas cuestiones sobre las reconstrucciones del pasado elaboradas sobre la base de los vestigios: por ejemplo, los límites del texto y el lugar de la subjetividad en él.

Estimo que el Manifiesto de Hobsbawm pone en foco lo que la práctica de los historiadores coloca en discusión (él oponiéndose a la manera actual de resolverla, especialmente por fuera del marxismo) y es un buen punto de partida para examinar el lugar y las potencialidades de la arqueología denominada “histórica” en la cual se advierte la ausencia de background historiográfico y de los conceptos que proporciona la Filosofía de la Historia. Permanecer anclada en la confrontación registro arqueológico y documentación y en la posición de diferenciarse de los historiadores le hace perder otros horizontes de reflexión.

La situación se configura de la siguiente manera: la historiografía no toma en consideración a la arqueología y ésta es resistente a tomar conceptos o métodos de provenientes del campo historiográfico.

A continuación, revisaré brevemente el desarrollo de los problemas historiográficos en el período del que habla Hobsbawm.

Ese desarrollo tuvo dos características fundamentales: se desenvolvió en un contexto político-cultural específico y la historiografía fue impactada por las ciencias sociales (economía, sociología, antropología). Como resultado, los historiadores ya no tuvieron pretensión de ser neutrales en su producción, abandonaron el empirismo, rechazaron el positivismo (particularmente la confianza en la información rigurosamente validada por las fuentes dado que comenzaron a examinarlas desde el campo semántico e intencional de su producción) y reconocieron los límites que el lenguaje impone al conocimiento histórico y a su comunicación. Finalmente, dejaron asentado que la historia debe investigarse por problemas a los que concurrirían nuevas disciplinas, la especialización y la profesionalización. Este movimiento puede adjudicarse a los principios metodológicos de Anales, pero también a un sentido común y a sus certezas sobre lo que los historiadores deben hacer (Gortari Rabiela, 1999; Guerra Vilaboy, 2014).

Se podrían señalar dos libros que marcaron la historiografía francesa y la de los países en los que se los leyó con atención (como en la Argentina). Uno se publicó en 1975, escrito por Michel de Certeau que llevaba el título de L’Escriture de l’ Histoire; obra que definió la historiografía como una escritura y una posición de enunciación. En tanto escritura posee una tensión constitutiva entre “la ciencia y la ficción”. Además, señaló tres niveles de acceso a la historia: 1. Análisis de los documentos como un conjunto (es decir, no como excluyentes entre sí), 2. Distanciamiento objetivista de las fuentes, 3. Revelación de su lógica estructural interna y recuperación de su sentido mediante la hermenéutica (de Certeau, 1975).

El otro -con varios tomos que se publicaron sucesivamente entre 1980 y 1992 en sus primeras ediciones y que operó en la prescripción metodológica, en la discusión y en el modelo historiográfico- fue Les lieux de mémoire de Le Goff y Nora (1985) y, especialmente el artículo de Pierre Nora “Comment écrire l’histoire de France” (Nora, 1992; Allier Montaño, 2008). El primero llevaba la historiografía a la mentalidad (después de varias décadas de recibir el impacto de la antropología y su versión de la cultura) y el otro escindía la tarea historiográfica en actor/acciones/acontecimientos, señalando una manera de producir escritos sobre la historia pero sentando un precedente sobre el estudio del pasado que ha tenido una influencia de profundidad: escribir la historia de Francia es escribir la imaginación sobre esa historia, Allier Montaño destaca que después de la Revolución Francesa, en ese país fue necesario unificar a la sociedad por la historia: la historia de la nación. Algo similar ocurrió con la arqueología prehistórica: sus estudios confirmaban la existencia y precedencia de la nación francesa. Este proceso también tuvo lugar después de la/s independencia/s latinoamericanas (pero la arqueología no participó en esa tendencia porque se concentró en las civilizaciones indígenas). En Francia, esa forma de narrar la historia entró en crisis después de la Primera Guerra Mundial a través de la obra de Lucien Fevre y de Marc Bloch en Anales de Historia Económica a partir de 1929. Pero Anales también sufrió su propia crisis epistémica desde 1980 precisamente por aquello que se había transformado en su centro: la monumentalización de la memoria. El esfuerzo había requerido despojarse del problema de la “verdad objetiva” y pasar a la interpretación. El primero pasó desapercibido para los arqueólogos históricos; el segundo ha comenzado a tener incidencia en la última década mediante el culto de la memoria y los memoriales.

No obstante, el panorama de las opciones historiográficas no se agota en esa línea teórico - metodológica. No se pueden obviar las ideas de Althusser, Poulantzas, Foucault y, sobre todo, Hegel y Marx. Una discusión que aporta perspectivas a la importancia de estos autores es la de la relación entre sobredeterminación estructural y contingencia sobre la historia. Para Althusser, la superestructura ideológica tiene eficacia propia la que se asegura en la posesión del Estado para el segundo. Para ellos, lo que se registra es siempre un estado de estructura (Althusser, 1965; Poulantzas, 1979). Para Foucault (1968), la historia es discontinua, episódica y lo que en realidad tiene lugar son transformaciones de discursividad y episteme. El acontecimiento es la discursividad.

Probablemente las sombras más potentes que operan sobre la historiografía sean las de Hegel (1971) y Marx (2008); para el primero el motor de la historia se constituye en las contradicciones internas en el sistema (el Espíritu del mundo y el Espíritu de los pueblos), mientras que para el segundo lo hacen entre las fuerzas de la producción (aquellas que se forman en torno a los medios que satisfacen las necesidades de la sociedad) y las relaciones de producción en torno a la propiedad y los marcos jurídicos. Ambos aspiraban a encontrar las claves de la historia en la vida social.

En la historiografía confluyen, explícita o implícitamente, la filosofía de la historia, la teoría social y literaria, la propia historia de la historiografía y, en suma, el devenir de los acontecimientos y la crítica (o análisis de los problemas de carácter histórico y de la producción historiográfica). Se trata, antes que nada, de la exposición históricamente unificada y documentalmente fundamentada (Azcuy Ameghino, 2002).

En la investigación de la historicidad de toda sociedad se despliega una confrontación: entre la autoridad cognitiva o profesional y el poder práctico-político (Cf. Tozzi, 2013, p. 16). Parece ser inevitable en la medida en que la suma histórica crea a su vez nuevos procesos históricos de pensamiento y acción. La historiografía no pasa desapercibida e inspira frecuentemente acontecimientos sociales. Asimismo, toda historiografía se involucra con una fracción ideológica. La arqueología histórica parece ajena a este tema o simula que su objetividad científica está fuera de él, quizá por acudir a fuentes teóricas básicamente anglosajonas.

Con el desarrollo de las teorías del lenguaje y de la narración -hoy hegemónicas- surgen otro tipo de problemas: la noción hegeliana de “comunidad” como un sujeto plural3, la presentación discursiva del pasado, su existencia misma, el pasado como imaginación, sus dimensiones estéticas, epistémicas y prácticas, etc. (Hyden White, 2003; Louis Mink, 2015; David Carr, 2015). Lo cierto es que la historiografía ilustra un estilo específico de pensamiento sobre la temporalidad humana, un pensamiento (y palabras) mientras que las ciencias sociales estarían desinteresadas en ella (Barraclough, 1981) por influencia del estructuralismo.

La investigación de la historia tendría tres dimensiones: acto, discurso y texto. En síntesis: su particular semántica y pragmática del lenguaje emprendiendo una historia lingüística de los conceptos de los historiadores (Koselleck, 2012). La arqueología carecería de esa pragmática porque su discursividad -anclada en la ciencia natural- no tiene efectos en el pensamiento de época o en los acontecimientos.4

Por otra parte, en la descripción sociológica -esa que permite captar la sociedad y, por así decir, su génesis y procesualidad- los objetos se “dejan ver”, pero alternan con los hechos construidos, organizados y formalizados por los investigadores (Lahire, 2006, p. 31).

Incursionar en la historiografía también implica interactuar con sus líneas de interpretación, frecuentemente muy distintas o enfrentadas entre sí (Cf. Tulio Halperín Donghi, Milcíades Peña, Abelardo Ramos, Adamovsky, etc.).5

Los dilemas de la Arqueología Histórica

¿Qué es lo que identifica a la arqueología llamada histórica? ¿El registro mismo (los sitios o los objetos o sus fragmentos) ?, ¿El método?, ¿El período cronológico?, ¿El sistema (capitalismo)?, ¿La documentación asociada? (Cf. Landa y Hernández de Lara, 2014; Landa y Ciarlo, 2016; Urbina y Adan, 2018; Rocchietti, 1998, 2002, 2019), ¿el recate de los vestigios de la vida cotidiana, de los usos y costumbres ligados a las necesidades básicas humanas? (Schávelzon 2008, 2010; Silveira, 1995, Lanza et al., 2017). Realmente ¿informa sobre la vida cotidiana predominantemente? ¿O, por el contrario, lo que constituye su nodo principal es la monumentalidad de los grandes acontecimientos o de los procesos más significativos, de los lugares y arquitecturas en los que tuvieron lugar? Incluso podría afirmarse que toda materialidad datada -en el continente- desde el XVI le compete independientemente de la trascendencia histórica que pudo haber tenido. Es decir, no exigiría “hechos históricos” o sucesos con trascendencia. En otro orden de problemática, asimismo, se encuentra la vida social de las cosas y su patrimonialización (Menézes, 2016).

Tapia (2014) ha advertido sobre la importancia del tiempo y de la temporalidad cuando se proyectan a distintas escalas (larga duración, contingencia y acontecimiento si se sigue a Braudel o largo, mediano y corto plazo) como detalles que no rescata siempre la documentación dado que hay un nexo entre tiempo y valor social de los objetos, aspecto que la arqueología histórica está en condiciones de captar.

La marca que deja en la territorialización la actividad industrial crea un paisaje que le es singular de acumulación histórica (Pasquali et al., 2019; Rocchietti y Lodeserto, 2009) y se configura como una perspectiva que especifica a la arqueología histórica vista desde el urbanismo o desde la instalación industrial. Pero se trata de situaciones determinadas por el desarrollo económico y social, así como de la evolución de las tecnologías.

Si es que este campo tiene dilemas o aporías, ellos se podrían enunciar de la siguiente manera: 1. La reticencia a la historia (al menos en Argentina), 2. El debate sobre la denominación “justa”, y 3. La elección de una matriz conceptual aceptable.

La reticencia a la historia se observa en la afirmación de que es necesario optar por la independencia del registro arqueológico (incluso como más objetivo) respecto a la documentación, tanto la asociada directamente a los vestigios, como la general del período cronológico pertinente exigiendo un campo y rol original, autónomo y radical para la arqueología. Pero cuando se valora la documentación se la estudia desde la perspectiva de la arqueología y se prescinde de la historiografía la cual podría insertar dimensiones explicativas más amplias al proceso material de los vestigios. El apartamiento de la historia no ha sido un proceso exclusivo de la arqueología, pero en ella se advierten con más claridad las alternativas.

La opción por la ciencia “dura” ha sido dirimente. Le ha ofrecido un modelo de cientificidad atractivo y eficiente. El tipo de fenómenos que estudia la arqueología, habitualmente encuadrado bajo la denominación “registro” aparece como un objeto “real”, incluso taxonómico. También el sistema de inferencia aplicado a sus problemas semeja ser “objetivo” (habitualmente hipotético deductivo). La aproximación a la esfera científico - natural conlleva la seguridad sistémica como marco teórico. No obstante, lo que se estudia son sociedades prehispánicas y posteriores y todas ellas fueron “históricas”; es decir, estuvieron dotadas de historicidad. Es justa la crítica de la afirmación (y la delimitación de campo) de que el hecho de no poseer documentación escrita asociada las torne pre o ahistóricas. Pero el dilema no se puede resolver fácilmente porque éste está radicado en el estudio que se hace de esas sociedades y no en su ontología. También el estructuralismo absorbió a muchas disciplinas en la búsqueda de los invariantes profundos de las mentalidades o del pensamiento humano apartando su dimensión histórica (Cf. Bensa, 2015). Son bien conocidas las dificultades de la antropología estructural con la historia, pero esta corriente teórica permaneció por afuera de la arqueología; casi no dejó marca en ella.

Afirma Ramos:

Por otra parte, los investigadores del pasado de la humanidad desde hace muchos años hemos caído en el prejuicio de considerar una pre-historia y una historia humanas y no sólo una historia general de los seres humanos, como lo entendía, por ejemplo, Marc Bloch. (Ramos, 2016, p. 13)

El problema de la denominación “justa” proviene de unir la palabra “Arqueología” con la de “histórica” puesto que toda arqueología es histórica por lo dicho antes. El contra- argumento sostiene que es una arqueología relacionada con la formación social del capitalismo y al poseer documentación asociada esta cualidad le confiere una dimensión singular frente a la arqueología prehistórica o prehispánica. También es difícil de remediar porque lo que se quiere acotar es una especialidad de campo sin negar el carácter práctico - concreto de cualquier arqueología ya que siempre resulta ligada a la historicidad a través de la dimensión del “pasado”. Habría que recordar a de Certeau (1985): no confundir historia con historicidad.

El de la elección de la matriz conceptual aceptable es complejo; implicaría persistir en la conceptualización exclusivamente arqueológica o en interactuar con otras disciplinas (como lo ha hecho la historiografía francesa) o en respaldar a la arqueología histórica con la historiografía producida por historiadores profesionales. Este es un punto que obligaría a interactuar con la historiografía colonial, republicana y contemporánea porque en ella los planteos “dicen” mucho sobre los advenimientos que explican la materialidad social de los vestigios y del tipo de devenir en que estuvieron insertos. Una sociedad colonial es muy distinta a una de “masas” y esa transformación solo puede adquirir su proyección a través del trabajo historiográfico. De hecho, la referencia a la historia pone en relieve el potencial arqueológico de una unidad de terreno, por ejemplo, una ciudad y sus basurales, los cuales no se formaron al azar sino de acuerdo con propósitos urbanos (Volpe y Fernetti, 2019).

Las implicaciones de reunir la arqueología con la historiografía documentalmente fundada habrían de ser las siguientes: aprovechar el entrenamiento que poseen los historiadores en el manejo documental (incluidas las formas y protocolos seculares de escritura), ampliar las dimensiones y variables del registro arqueológico en un nuevo plano de inteligibilidad sin relegarlo a la particular radical del sitio o los objetos, usar o consultar los marcos teóricos y conceptualizaciones que los historiadores formulan, realizar de una manera particular una relación interdisciplinaria (que actualmente parece esquiva), obtener una guía para insertar el objeto epistémico de la investigación arqueológica en constructos e interpretaciones sobre la historia de larga duración.

Ramos advertía tempranamente sobre el hecho -discutido- de que existen métodos arqueológicos puros (aplicables a cualquier problema “arqueológico”) y resultados aplicados a adaptaciones sociales y culturales en tiempos históricos, usando con prudencia la documentación ya que ella documenta de manera directa en unos casos y de manera indirecta en otros, así como que un sitio arqueológico pueda representar una historia particular (Ramos, 1999). En rigor no se podría invocar la aspiración a la colaboración o convergencia interdisciplinaria sin ejercerla.

Estado

Si es así -o puede suponerse así- requeriría la teoría del Estado porque es formador del registro en forma directa o indirecta como campo de decisiones políticas, es la máxima concentración del poder político que genera acontecimientos (sociales, económicos, políticos) y consiste en la matriz legal de legitimidad social. En ese sentido, el Manifiesto de Hobsbawm enseña algunas elecciones sin ambigüedad: descentrarse de la subjetividad y concentrarse en una historiografía atenta a la historia política y sus advenimientos (como la lucha de clases).

Therrien (2013), en el caso de Colombia, ha señalado el rol de la arqueología histórica en relación con lo que denomina el “contacto relacional” (poblaciones indígenas, africanas, blancas en contexto de conquista y sus prácticas frente al poder dominador, identificadas bajo términos “blanco, “mestizo”, “negro”, “indio”), indicando que sus categorías históricas y su metodología no captan que el poder no está dispuesto en bloques institucionales sino que se difumina en todos los espacios sociales y que invisibiliza esta situación (refiriéndose a las estructuras coloniales y republicanas) dado que esas categorías históricas sirven para identificar actores, ideologías políticas dominantes así como evocar entes abstractos como Corona española, Iglesia, Estado, Capitalismo, Empresa, etc. Pero quizá no hayan sido tan abstractos sino actores de primer orden en la producción de acontecimientos y de sociedad, impregnado, a la vez, los vestigios que quedaron de sus acciones y de sus decisiones. En la modernidad, ¿quién es el verdadero “hacedor del mundo social”? El Estado.

Teoría del Estado

En la conceptualización del pasado, la filosofía europea debatió, entre los siglos XVII y XVIII, la antítesis (histórica, política y abstracta) entre Estado de Naturaleza y Sociedad Civil y el lugar del individuo en ella. El primero aludía a una presunta condición natural de violencia (guerra) o de convivencia que promovería la ley o el contrato para que existiera la sociedad humana.6

Supone una metafísica que postulaba la existencia histórica y estadial de un salvaje humano como estado previo a la vida en sociedad para luego, con el desarrollo del contractualismo, deviniera la emergente escisión “moderna” entre Estado y Sociedad Civil que el modelo hegeliano - marxista ha descripto con precisión, aunque con consecuencias distintas, según sea uno o el otro. El hegeliano supone un curso de la historia que habrá de culminar con la Eticidad absoluta del Estado, mientras el marxista formula la posibilidad de una sociedad sin Estado, pero en el futuro, no constituida en la realidad del presente lo cual pone en duda si habrá de alcanzar alguna vez la realidad y cómo (Cf. Bobbio y Bovero, 1996).7

El Estado no puede tener una teoría general, decía Poulantzas, y el marxismo no la elaboró como tal (1979). Lo que hay que reconocer es que tiene un poder organizador (además del represor) de las clases e incluso de la clase dominante y otro ideologizador (de justificación del orden social). No habría que confundir Estado y aparatos ideológicos del Estado y, también, habría que reconocer que el poder de clase no se reduce al Estado.

El Estado representa la concentración del poder político (poiético) de una clase social, la cual generaliza su cultura a toda la sociedad -coaccionada- e instrumenta su ley a todo el conjunto social y poblacional. En América Latina, ese conjunto necesitó abarcar a la fracción mestiza y al pueblo indígena.8La nación moderna los heredó de la formación colonial, después de la destrucción del imperio español en América o de la independencia brasileña respecto de la Corona lusitana (mucho más tarde), y los asimiló transformándolos en campesinado y proletariado.9Se disolvieron los estamentos y castas coloniales en una reorganización clasista. La secularización jugó un papel muy importante en la formación social moderna, aunque no fue erradicada completamente (Foffani, 2010).

El proceso territorial de este nuevo tipo de Estado requirió fronteras y políticas de guerra sumadas a las internas originadas en el quiebre colonial que iniciaron las independencias y el surgimiento de formaciones nacionales que antes estaban unificadas por el imperio colonial español y lusitano. La historiografía americana da cuentas de este desenvolvimiento. La Nación, a su vez, requiere, adhesión (por ejemplo, a la “patria”) e identidad, es decir, reconocimiento formal e informal para completar el carácter de la individuación que se genera en el seno de los aparatos del Estado (Althusser, 1965). La Nación implica una población (o un pueblo) políticamente organizado bajo las condiciones y reglas moderno - burguesas.

Una de las fallas del marxismo habría sido no comprender al “nacionalismo” que es el tema central del mundo moderno (Nairn, 1979). Para eso hay que ver que la clase capitalista se emancipó de la ciudad (medieval) y creó su propio régimen político fundamentado en la nación y separando de manera “moderna” Estado y Sociedad, secularizando los vínculos entre ambos y estableciéndose como árbitro ne cesario. La tesis de Nairn es la de un marxista de la New Left Review que obliga a reconsiderar esta cuestión dentro del marxismo y pone en alerta las formas de realización de la arqueología histórica, puesto que el Estado y el nacionalismo serían actores necesarios.

Nairnseñala que el contexto fue mercantilista y que creó una elite de gobierno político, pero también una elite intelectual y clases medias que tendieron a rechazar el absolutismo como carácter identitario de clase (Nairn, 1979). En ese proceso fue necesario adquirir población y transformarla en proletariado en articulación con el proyecto religioso (Ansaldi, 1989).

La tesis Poulantzas (1979) sostiene que el Estado es el condensador de las contradicciones de la formación social, con autonomía específica, factor de cohesión y matriz de la formación social, separando lo político y lo económico. El Estado equivale, entonces, a la superestructura política. Esto importa para estimar que el registro arqueológico resulta de las clases y de los procesos de sociedad, que tienen lugar en el marco de la autoridad y en la coacción del Estado. La inerte materialidad arqueológica se inscribiría en esas dos dimensiones que el mismo Estado separa: política y economía.

Ambas tesis llaman la atención sobre el problema de si es conveniente separar economía y política -que prima en casi todos los análisis en la actualidad- oscureciendo el papel de las clases sociales. También lo plantea el lugar que se adjudica a la cultura bordeando una ideología culturalista y su riesgo reductor en la explicación histórica, lo cual no puede dejar de afectar la interpretación arqueológica (Poulantzas, 1998).

Estado y sociedad describen una especificidad concreta en el modo de vida que adquiere expresividad política de clase. La naturaleza de la sociedad histórica cuya materialidad arqueológica se estudia -colonial, republicana o nacional en América Latina- puede llegar a ser el centro de cualquier consideración que intente ubicarla en una problemática histórica. En ese sentido, existieron en el continente varias “sociedades” tipológicas: sociedad mercantil, sociedad de capital y trabajo “libre”, sociedad esclavista. Todas en procesos de intensa dialéctica entre estamentos, clases y estratos sociales. Hasta se podría indicar una sociedad militar y una sociedad clerical, relativamente autónomas en el interior de esas sociedades “generales”.

Una definición mínima de Estado requiere, entonces, considerar esta ecuación: concentración del poder político + centro decisorio clasista (la clase social que tiene el poder de Estado) + política decisional + penetración del sistema legal (legítimo o no) en la población subordinada + estilo de gobernanza. Su carácter fundamental sería el de constituirse en el centro decisor habilitado por su potestad tributaria y autoridad formal. Esta ecuación otorga al Estado una agencia universal de hechos históricos, que devienen vestigios desde una batalla hasta la instalación de una fábrica de cal, desde una reducción de indios hasta las instalaciones de trabajadores rurales (por el régimen de propiedad de la tierra fiscal y privada).

Materialidad arqueológica

Probablemente el carácter más sobresaliente del registro arqueológico consista en objetos o fragmentos convertidos en mercancías en el plano de los intercambios económicos con la salvedad de aquellos objetos de uso personal y cotidiano o de prestigio cuya circulación fue nula o restringida. Por supuesto, están también las construcciones, pero ellas importan por sí mismas como por su contenido objetual, sea en sentido cronológico, sea en evidencias contextuales.

Las mercancías suponen adquisición de valor tanto por el uso como por el cambio y las ideas que suponen o las que generan una vez que están integradas a una estructura económica, definiendo una formación social. Las ideas sobre las cuales está organizada una sociedad suele ser una indagación historiográfica.

La situación del individuo y la sociedad frente al Estado tiene un correlato en la amplitud de libertad de decisiones que ambos términos adquieren a lo largo de su experiencia histórica. Los arqueólogos eligen, a su vez, la estrategia para captarlos. Ciarlo et al. (2018) caracterizan a la arqueología en dos modalidades: una arqueología positivista en búsqueda de la causalidad y la sobredeterminación y una arqueología post-positivista involucrada en temas de la cultura, la agencia y las subjetividades.

También puede señalarse que cuanto más particularizado el objeto de investigación, más tendencia a subdividir el campo en subdisciplinas: arqueología del conflicto armado, de la frontera, subacuática, etc. Por el contrario, en un nivel de integración más próximo al de una investigación de perspectiva latinoamericana y políticamente comprometida, la arqueología histórica cumpliría un destino de articulación y de exploración de los contextos en que se produce el conocimiento (Ramos y Hernández de Lara, 2011).

Conclusiones

La arqueología histórica está ligada necesaria pero no suficientemente a cuestiones de modernidad y Estado, pero, particularmente, a las relacionadas con este último. La razón es el tipo de sociedad que ocupa sus estudios de cultura material. Pero quizá el respaldo de la historiografía se torne fundamental en la elección del marco teórico, pues este no es ajeno a las alternativas ligadas a su metafísica, esto es, a sus concepciones sobre la realidad histórica que formulan los historiadores y a los problemas que ellos discuten como, por ejemplo, lo que indicaba el manifiesto de Hobsbawm. En la sociedad compleja, los individuos no la experimentan como una totalidad ya que cada uno circunscribe su subjetividad a la clase, el sector o la rama productiva, la región, la localidad, etc. Salvo en los momentos de turbulencia social, la historia (el pasado) parece “congelada”, cristalizada. No obstante, la historia es devenir y contingencia en su mayor parte originada en una propiedad decisoria subyacente: aquello que se puede identificar como estaticidad moderna y los vestigios resultan su efecto directo o mediato.

Hay concurrencia necesaria entre Arqueología Histórica, Estado e Historiografía por su objeto y por los dispositivos implicados en la investigación arqueológica singularizada en el campo que adopta el nombre de Arqueología Histórica: estructura de clases sociales, régimen político, mercado, tecnología y cultura secularizada. El mundo moderno implicó un nuevo lugar del individuo en el esquema político, así como de sus elecciones y decisiones, especialmente, como marco de realidad para la materialidad arqueológica: su génesis, evolución y cambio.

Es también un retorno de la historia a la arqueología (en la cual estuvo exiliada durante la hegemonía del pensamiento bio-sistémico) y la apertura a problemas como la fuerza de la política, la religión, el trabajo, las estructuras y el Estado.