Introducción:

La localidad arqueológica de Los Zapallos, ubicada en la margen derecha del Arroyo de Leyes (Dpto. Garay, provincia de Santa Fe) presenta dos sitios arqueológicos, excavados por aficionados santafesinos en la década de 1930, y por dos arqueólogos profesionales: Antonio Serrano, del entonces “Museo del Paraná”, y Francisco de Aparicio, del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti” de Buenos Aires, con quien colaboró el geólogo Joaquín Frenguelli (Aparicio 1937; Bousquet 1937; Serrano 1934).

El sitio Los Zapallos I, destruido por la erosión del arroyo, estaba ubicado en lo que hoy es el centro de este, justamente bajo el puente de la ruta que comunica la costa norte del río San Javier con la Santa Fe actual. Según los datos de sus excavadores y el perfil geológico de Frenguelli, presentaba tres niveles geoestratigráficos, correlacionables con diferencias de orden cultural:

a) Nivel areno limoso, que atribuimos a la “Pequeña Edad de Hielo”, parcialmente contemporánea de la existencia de la ciudad de Santa Fe la Vieja (1579-1669 aproximadamente).

b) Paleosuelo oscuro, limoso, correspondiente a un período húmedo, posiblemente el máximo climático medieval, con cerámica y material lítico y óseo Goya-Malabrigo, fechables localmente alrededor de 1000 años AP.

c) Por debajo, sedimento arcilloso, con pozos conteniendo material guaraní y, en otros sectores, lo que entonces se denominó “Cultura del Leyes”, que siguiendo a Alberto R. González y Daniel Schávelzon, consideramos obra de africanos esclavizados del siglo XVII o su descendencia (Ceruti, 2010, 2012, 2013 a y b, 2014; González, 1980; Schávelzon, 2003).

En el sitio Los Zapallos II, ubicado en la parte más alta de la localidad, donde hoy está el poblado de Los Zapallos, solamente se extrajeron materiales Goya-Malabrigo. Los hallazgos del Leyes y su interpretación fueron causa de encendidas polémicas entre arqueólogos, seudoarqueólogos y aficionados. Fueron reconocidos por Serrano, de Aparicio y Outes (1935a y b) como “auténticos”, aunque atribuidos a grupos indígenas reducidos. Outes, entonces Director del Museo Etnográfico de Buenos Aires menciona la presencia de una “serie de cerámicas con características afro”. Lamentablemente primaron las opiniones de Joaquín Frenguelli (quien localizó algunas piezas que consideró “falsificaciones”) y las “internas” del Museo Etnográfico, lo que llevó al descredito en masa de la colección y su dispersión en diversos repositorios (Aparicio, 1937; Frenguelli, 1937).

Fuente: Mapa base de Google Earth. Recuperado de: https://www.gettyimages.es/ilustraciones/pangolin?assettype=image&license=rf&alloweduse=availableforalluses&family=creative&mediatype=illustration&phrase=pangolin&sort=best

Figura 1. Ubicación de los sitios Los Zapallos I y II. Según el autor, sobre mapa base de Google Earth

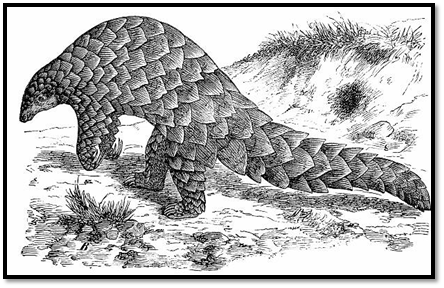

El pangolín del Leyes

Los pangolines son mamíferos muy particulares, propios de Asia y África, cuya alimentación la constituyen exclusivamente hormigas y termitas. A causa de esta característica y por convergencia evolutiva adquirieron el aspecto de un oso hormiguero, pero tienen el cuerpo cubierto por escamas córneas de queratina, formadas por pelos aglutinados (similares al cuerno de los rinocerontes) imbricadas de adelante hacia atrás.

Todos los pangolines pertenecen al Orden Pholidota, con dos géneros, ocho especies vivientes (cuatro en Asia y cuatro en África) y otras fósiles. Existen desde la Época Paleocena (entre 66 y 56 millones de años), cuando florecieron los mamíferos luego de la extinción de los dinosaurios. Las especies asiáticas se caracterizan por tener la parte inferior de la cola cubierta de escamas y pabellones auditivos externos. Por sus hábitos, se dividen en arborícolas y terrestres. Todos los pangolines poseen fuertes garras, que utilizan para destruir los hormigueros (las especies terrestres, también las utilizan para cavar cuevas); no poseen dientes y tienen una larga lengua, que puede alcanzar un tercio del tamaño del cuerpo.

Son monógamos, y normalmente tienen una única cría por parición, que llevan sobre el lomo mientras son pequeñas. Pueden ser solitarios, o conformar parejas que duran toda la vida. Totalmente inofensivos, su única defensa al sentirse en peligro es enrollarse sobre sí mismos conformando una bola. En esta posición, las escamas se inclinan lastimando al depredador con sus filos, y a su vez el animal suelta un líquido almizclado de olor y sabor desagradable.

Una especie de los pangolines africanos es endémica en el sur del continente y las otras tres, en el África tropical subsahariana, desde el Golfo de Guinea, Angola y el Congo hasta Gabón y Kenia, incluyendo el “pangolín gigante”, hoy muy raro. Tienen tamaños que van desde los 30 cm hasta más de un metro, y un peso que en los mayores puede alcanzar los 30 kg.

En la actualidad, son conocidos con el triste título de “el mamífero más perseguido del mundo”. Las crías son consideradas un plato exquisito; con sus pieles se confeccionan prendas de vestir, y las escamas son utilizadas en joyería y como parte de la medicina tradicional (como vigorizante, para tratamiento de enfermedades de la piel, y contra el asma, el reumatismo y la artritis).

Se calcula que en África se capturan 2,7 millones de pangolines al año, y el valor de las escamas de un solo pangolín equivale al salario medio de cuatro meses de un cazador, por lo que son más apreciadas que los colmillos de elefante. Ante la paulatina desaparición de pangolines salvajes en Asia, se ha intentado su cría en cautiverio, y son motivo de un activo comercio entre África y algunos países de Asia, especialmente China y Corea. Recientemente, se ha sugerido que podrían estar vinculados a la pandemia de Covid 19, junto con algunas especies de murciélagos de China y la civeta de las palmeras, pero sin una demostración científica seria (AGENCIA SINC, 2018; Boakye, et al. 2015; Christopher, 1984; Enciclopedia de los Animales, 1971; Sanderson, 1960).

En la colección cerámica proveniente del sitio arqueológico Los Zapallos I, fue localizada una representación de pangolín, lamentablemente mutilada (le faltan la cabeza y la cola). Se trata de una pieza maciza, con pasta arenosa y de color negro por cocción reductora de baja temperatura, que perteneció a la Col. Bousquet, y hoy se encuentra registrada con el número 56937 del repositorio del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, de la ciudad de Buenos Aires. Mide 10x6x5 cm, aproximadamente, y las placas han sido representadas mediante impresiones de un objeto metálico, posiblemente la extremidad de un cuchillo. No presenta patas. La parte inferior es plana, con un reborde que conforma una cubeta.

Fuente: Fotografía del autor

Figura 6. Comparación entre un pangolín africano y el pangolín del Leyes

Procedente también de la Col. Bousquet, se conserva una pieza sensiblemente similar representando un armadillo, registrada con el n.° 2141 en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano” de Paraná (Ceruti, 2009). En este caso, el ejemplar está completo: mide en total 18x8x4 cm, y presenta la coraza dividida en bandas incisas transversales al cuerpo efectuadas con un artefacto metálico que casi seccionó la pieza, punteadas internamente con un instrumento hueco, tal vez una pluma de ave. Es de notar que esta pieza cumplió la función de cenicero, y tal vez fue hecha por el mismo artesano que la anterior, o al menos a partir del mismo diseño. En otros repositorios existen varias representaciones de armadillos procedentes originalmente de la Col. Bousquet, y todos ellos presentan las bandas horizontales, mientras que uno solo representa un pangolín con escamas o placas dérmicas. Por el tipo de pasta y cocción, clasificamos ambas piezas como elaboradas a fines del siglo XVIII o comienzos de siglo XIX (Ceruti, 2014, 2016, Ceruti, et al., 2013).

En cuanto al tipo de decoración con aplicación de la punta de un cuchillo, está muy poco representado en las colecciones de los diversos museos que actualmente contienen piezas de la Col. Bousquet. El más llamativo de ellos está registrado con el n.° 516 del Complejo Museístico “Enrique Udaondo” de Luján, y es un recipiente con doble representación de una cabeza de ave, posiblemente un pirincho (Guira guira). Aparentemente, aunque no pudimos realizar análisis de pasta de la pieza, la misma pareciera corresponder al conjunto de mayor antigüedad (siglo XVII-comienzos del XIX) indicando que la técnica decorativa, aunque poco utilizada, estaba vigente desde el principio.

Conclusiones

El autor de la pieza era originario de África, ya que los pangolines no existen en América, y es muy poco probable que fuera chino o filipino. Posiblemente procedía del Golfo de Guinea, donde coexisten tres especies de pangolines, incluso el pangolín gigante, casi extinguido en la actualidad. Con menor probabilidad podría ser originario de Angola, o de alguna región del interior del África subsahariana con puerto de embarque en dicho golfo. Estaba familiarizado con el animal representado, que no puede ser confundido con armadillos con coraza de bandas horizontales.

Por sus características de pasta y cocción, la pieza fue elaborada a fines del siglo XVIII y comienzos o mediados del XIX, antes que Urquiza diera la libertad a los pocos esclavos sobrevivientes y su descendencia (Ceruti 2014).

El ejemplar que presentamos confirma hipótesis anteriores del autor, en cuanto a la procedencia africana del/los autor/es de la mayor parte de las piezas de la antigua Col. Bousquet, hoy dividida entre varios museos; a la existencia de dos series con diferencias de pasta y cocción atribuibles a los siglos XVII-XVIII y XVIII-XIX; y posiblemente al lugar de origen de sus autores en el Golfo de Guinea o sus proximidades (Ceruti 2014, 2021).