Introducción

El presente trabajo se enmarca en un proyecto de largo alcance en desarrollo por los autores, que se propone estudiar las formas de fumar sudamericanas como marco para el tratamiento de las colecciones de pipas arqueológicas existentes en el Nordeste argentino, particularmente en contextos arqueológicos-históricos. Los repositorios iniciales serían tres: el Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay”, de Santa Fe (colección Zapata Gollán de Santa Fe la Vieja y colección García Bañón, sin procedencia cierta); la reunida por Antonio Serrano en Río Grande do Sul (Brasil), depositada en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano” de Paraná (Entre Ríos); y la antigua colección Bousquet de Arroyo Leyes, hoy dispersa en diversos museos del país, y reunida fotográficamente por uno de nosotros (C. N. C.).

El objetivo de la comunicación es publicar los primeros resultados del estudio sistemático de las pipas cerámicas de la colección Zapata Gollán, procedente del sitio Santa Fe la Vieja (1573-1650/60) y actualmente resguardada en el Museo Etnográfico y Colonial de Santa Fe. Esta colección nos aporta una importante oportunidad para estudiar la dinámica interétnica de la ciudad colonial, dada la cantidad de piezas que la componen y su heterogeneidad morfológica y estilística-decorativa. Profundizando en esta variabilidad, nos propusimos sistematizar la información resultante de su análisis macroscópico, atendiendo particularmente a los elementos que permitan asociar las diferentes piezas estudiadas con grupos étnicos, sean estos indígenas originarios, africanos, afrodescendientes, europeos o mestizos. Al indagar en el rico contexto santafesino colonial, elegimos en primer término las pipas, sus elementos constitutivos y los propios fumitorios como objetos de valor simbólico, respondiendo a la pregunta ¿cómo se fumaba? En el mediano plazo, a partir del estudio de macrorrestos resultantes de la combustión, nos proponemos investigar ¿qué se fumaba?, siendo ¿quiénes fumaban? la pregunta final, que sintetiza los objetivos propuestos.

Fumitorios y su consumo

Las pipas o “pitos” (en portugués “cachimbos”) son artefactos utilizados para el consumo de diversos vegetales recolectados o cultivados denominados “fumitorios”, que por combustión liberan diversas sustancias, especialmente alcaloides con efectos alucinógenes o narcotizantes. Se conocen alrededor de 3000 de estos productos, los más comunes de los cuales son la nicotina, presente en el tabaco, y la morfina, que se extrae del opio. Fumarlas no es la única forma de incorporar estas sustancias al organismo, ya que según el caso se las puede aspirar, insuflar, beber en infusiones o incluso, para que su efecto sea más rápido e intenso, utilizar enemas. En el Viejo Mundo predominaban las sustancias narcotizantes, como el opio o la marihuana, mientras que en América fueron más usuales las alucinógenas (Lagiglia, 1991; Romo Sánchez, 2001). En nuestro país, además del tabaco y sus supletorios (el macachín, por ejemplo) tuvo gran importancia el cebil o vilca.

El polvo de las semillas del cebil, denominado paricá en la Amazonia, fue el primer alucinógeno conocido por los españoles (Colón, en su segundo viaje, lo vio aspirar por los tahínos de Santo Domingo). En nuestro país fue recuperado arqueológicamente en pipas de hueso de Huachichocana e Inca Cueva (Quebrada de Humahuaca, Jujuy) con fechados de al menos el 2300 a. C. (Rosso y Spano, 2005-2006). El cebil es una leguminosa de porte arbóreo, con alto contenido en tanino, utilizado entre otras aplicaciones para curtir cueros. Crece en ambientes tropicales y subtropicales de América Central y norte de América del Sur. Se conocen dos especies: Anadenanthera (=Piptadenia) peregrina y A. columbrina, con dos variedades cada una. La A. columbrina var. cebil se extiende por las yungas del Perú, el noroeste de Brasil, Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina hasta Córdoba (Carod-Artal, 2015; Michelli, 1984, 1985; Noli, 1999; Rosso y Spano, 2005-2006; Serrano, 1937, 1939). Hoy se lo encuentra especialmente en la selva tucumano-oranense, pero en el pasado llegaba hasta el borde de las Salinas Grandes (sitio El Ranchito, Dpto. Ischilín, Córdoba) (Laguens y Bonnin, 1985).

El paricá tuvo dos áreas principales de utilización, siempre vinculado a ceremonias de corte shamánico y con enormes vinculaciones ideológicas y artísticas: el Área Valliserrana y la Puna, por un lado, y la Floresta tropical y subtropical por otro. Según la forma de consumirlo, se distinguen dos tipos de equipamiento instrumental, presentes en ambas regiones, aunque con distinta frecuencia:

a) Las pipas. Aunque originadas posiblemente en el trópico, su mayor desarrollo se encuentra en el NOA, con ejemplares de gran tamaño, de cerámica o de saponita, con morfología zoo y antropomorfa. Son características de las culturas San Francisco, Ciénaga y Aguada.

b) El denominado “Complejo del Rapé”, también de origen amazónico pero extendido a la Puna, el oasis de San Pedro de Atacama (Chile) y Tiahuanaco, en Bolivia. El uso ceremonial del alucinógeno en estos enclaves donde no existe el cebil, originó un activo intercambio que incluía el producto en sí, el instrumental necesario para su uso (morteros para moler las semillas; tabletas de madera o de pizarra para extender el polvo; cucharitas para distribuirlo; tubos de hueso o de madera para aspirarlo; recipientes de calabaza o valvas de Strophocheilus sp.= Borus sp. como contenedores) y elementos accesorios, como plumas de guacamayos (Cigliano, Raffino y Calandra, 1975; Dougherty, 1972; González, 1956; González Carvajal, 2001; Llagostera, 1999; Núñez Regueiro y Tartusi, 1999; Raffino y Togo, 1975; Yacobaccio, 2012).

Otros centros de utilización del cebil se encuentran en las Sierras Centrales de Argentina, asociados siempre a rituales y consumo de bebidas fermentadas, como la aloja de algarroba (fundamental en las “juntas y beberajes”, como las llamaban los españoles). Se lo consumió en las Sierras de Córdoba y llanura circundante, hábitat de comechingones y sanavirones; y en la Sierra de Guasayán (Santiago del Estero), de donde el cebil era trasladado a la región de los Bañados de Añatuya, sobre el río Salado. En el NOA, el Complejo del Rapé sobrevivió más tiempo que las pipas, siendo sustituido gradualmente por la coca en el Período Incaico. En la región circunamazónica continuó en uso hasta tiempos subactuales, en tanto que en las Sierras Centrales persistió durante gran parte de la Colonia. Los españoles no lo adoptaron, pero lo utilizaron como pago de salario en las encomiendas, hasta que la práctica fue prohibida por las Ordenanzas de Alfaro (Argüello de Dorsch y Pillado, 1985; Farberman y Taboada, 2012; Serrano, 1934, 1937 y 1939; Taboada, 2014, 2017).

El tabaco es el fumitorio más extendido en la actualidad, y uno de los negocios más redituables que existe, siendo una droga oficialmente aceptada y públicamente propagandizada pese a sus consecuencias cancerígenas. El género Nicotiana tiene más de cincuenta especies salvajes o semisalvajes, herbáceas o arbóreas, algunas de las cuales se cultivan en la actualidad para la producción de tabacos especiales: N. paniculata o del Brasil, de la que se obtiene el tabaco turco; N. repanda, muy cultivada en Cuba, con la que se elaboran los famosos habanos, o N. suaveolans, que produce el tabaco oloroso de Virginia o Maryland. Pero las especies cultivadas a la llegada de los europeos eran principalmente dos: N. tabacum, universalmente extendida en la actualidad, y N. rustica o koro, llamado también mapacho o tabaco peruano, originaria de Sudamérica, pero presente también en América del Norte. Esta especie, con mayor concentración de nicotina que N. tabacum, es peligrosa por su toxicidad y muy utilizado en ceremonias shamánicas, en las que se fuman las raíces. Existe salvaje, mientras que N. tabacum es un híbrido de la especie herbácea N. sylvestris y de una arbórea, N. tomentosa. Originada posiblemente en Santa Cruz de la Sierra y las cuencas de los ríos Beni y Mamoré (Bolivia), fue extendida hacia el Caribe por acción de grupos agrícolas de habla arawak, y de allí a toda América y luego a Europa. Presenta numerosas variedades, de las que mencionaremos a Nicotiana tabacum brasiliensis, cultivada sobre todo en Brasil y Paraguay, de la que proviene el “tabaco negro brasileño”, utilizado casi con exclusividad en el Nordeste argentino durante los siglos XVII a XIX (Assunçao, 1991; Lagiglia, 1991; Serrano, 1934)

A la llegada de los europeos, la especie N. tabacum, de la que se emplean las hojas secas y tostadas, se utilizaba de dos formas principales: a) las hojas arrolladas, constituyendo los cigarros o “puros” (a veces sostenidos mediante una horqueta), y b) como hebras para pipas. Durante los siglos XVIII y XIX, el tabaco negro se importó (especialmente mediante contrabando) desde Brasil y Paraguay en forma de rollos o “nacos” constituidos por hojas trenzadas, que eran picadas a cuchillo. Desde Europa se traía para las clases pudientes el tabaco rubio o de Virginia, y se inventaron tres formas nuevas de consumirlo: los cigarrillos, constituidos por tabaco picado y envuelto en papel (o su adaptación americana: el cigarrillo envuelto en chala de maíz cortada en rectángulos); el “rapé” o polvo de tabaco, aspirado para provocar el estornudo, muy difundido en las clases altas y en el clero; y las pastillas para “chicar” o mascar, introducidas por los marineros. En el siglo XVIII, la corona española trató de incentivar el cultivo del tabaco en sus dominios rioplatenses, e introducir el “Estante” o monopolio real y el impuesto a su venta, pero los resultados fueron escasos y el contrabando siguió siendo la principal fuente de aprovisionamiento (Lagiglia, 1991; Braudel, 1994; De Abreu e Souza y Lopez, 2014; Paula Sanz, 1977).

Pipas, para fumar y… ¿qué más?

En líneas generales, una pipa presenta tres partes: el cuerpo o portaboquilla, el hornillo y la boquilla. El término “pipa” hace referencia a la similitud del hornillo con el recipiente de madera llamado también barril o barrica, medida antigua utilizada todavía para el petróleo (42 galones, unos 159 litros). “Pito” se la llama por su parecido con dichos instrumentos musicales, mientras que “cachimba” o “cachimbo” proviene del quimbundo kixima, lengua hablada en Angola, que significa “pozo que recibe agua”, transformada en cicima por los portugueses (Lagiglia, 1991; Assunçao, 1991).

En épocas prehispánicas, y refiriéndonos exclusivamente a la América del Sur, especialmente Brasil, Paraguay y la Argentina, las evidencias arqueológicas y la etnohistoria concuerdan en la determinación de una línea demarcatoria de carácter étnico referida al uso de la pipa o el cigarro: los pueblos chaqueños, pampeanos y los guaraníes prefirieron la primera, mientras que entre los tupí se usó exclusivamente el cigarro (Bordin Torcchetto 1998; Chmyz 1978, 1983; Mentz Ribeiro et al., 1988).

A partir de la conquista y colonización europea, el hábito de fumar se difundió en forma explosiva, abandonando su carácter sagrado con connotaciones rituales o curativas, para volverse mero entretenimiento salvo en las reducciones y misiones religiosas, donde la presencia de pipas disminuyó sustancialmente por acción del clero. Haciendo una revisión de la bibliografía de viajeros del siglo XIX, tanto de los que se adentraron en la pampa bonaerense como los que cruzaban por Santa Fe y Córdoba hacia Cuyo y Chile, pareciera que el cigarro y fundamentalmente el cigarrillo eran la forma de fumar predominante. Esta visión puede estar sesgada, sin embargo, por la presencia de los propios viajeros (que distribuían dichos productos entre los peones); por la entrega de tabaco y papel entre las tropas de los fortines (los “vicios”, junto con la yerba); por las donaciones a las tribus indígenas como parte de los acuerdos de paz; y por la acción de los pulperos, muchas veces familiares de los Jefes militares, quienes “distraían” dichos productos y los vendían en las postas de las mensajerías (Brackenridge, 1988; D’Orbigny, 1945; Head, 1826/2004; Hux, 1999; Isabelle, 2001; Mac Cann, 1985; Miers, 1968; Un Inglés, 1986).

Si analizamos los instrumentos para fumar con visión arqueológica, obviamente serán las pipas las sobrevivientes, en particular las elaboradas en cerámica, o las talladas en rocas blandas, como la saponita (mineral de talco) o las arcillitas (Badano, 1945). Resulta muy rara la recuperación de pipas de material perecible, como las de Huachichocana e Inca Cueva, aunque debieron ser muy abundantes, especialmente las de madera. Al respecto, son muy clarificadoras las referencias del Coronel Mansilla (especialmente para los ranqueles, pero extensibles a las restantes comunidades de la pampa), quien asegura que las delegaciones indígenas que contactaban con las autoridades de los fortines recibían todos los cigarros y cigarrillos que se les ofrecían, pero los guardaban para repartir al regreso a las “tolderías”, y que su mayor placer era fumar una pipa por la noche, antes de acostarse a dormir, explicando incluso la forma de elaborarlas a partir de un trozo elegido de madera (Mansilla, 1967).

Desde el punto de vista morfológico, las pipas sudamericanas son principalmente de tres tipos:

1) las tubulares o cónicas, como las ilustradas por el jesuita Florian Paucke para los mocovíes del siglo XVIII (Paucke, 1944). Se las suele llamar “de tipo chaqueño”, pero están presentes arqueológicamente en sitios Goya-Malabrigo del nordeste argentino y entre los grupos no guaraníes del nordeste de Brasil (Bórmida, 1973a, 1973b; Chmyz, 1978; Mashnshnek, 1982).

2) las angulares, con el hornillo en el extremo distal. Están presentes en todos los grupos guaraníes o guaranizados, como los chané-chiriguanos, y también aparecen minoritariamente en el nordeste argentino y en Uruguay (Chmyz, 1978; Fontana Company, 1951; Mentz Ribeiro et al., 1988). Generalmente son lisas, pueden estar pintadas de rojo, y hornillo y cuerpo (o portaboquilla) se cortan en ángulo recto. Durante los siglos XVI a XIX se hicieron populares entre la población blanca y la africana esclavizada o afrodescendiente. En este último caso, suelen estar perforadas en el extremo, para llevarlas colgando, y presentan decoraciones al parecer de carácter identitario (Schávelzon 2003). Pueden estar confeccionadas localmente, o provenir de centros de producción de Brasil, donde se las elaboraba con moldes para exportarlas al Río de la Plata y África (Cornero y Ceruti, 2012). De Oriente provendrían las pipas “chinuk”, con ángulo agudo (De Haro y Sportelli, 2017; Zorzi, 2013) y boquilla larga, utilizadas en origen para fumar marihuana y opio, pero adaptadas para tabaco. Las boquillas (cortas o largas) fueron motivo de intercambio: producidas en Brasil, las introdujeron de contrabando en el Río de la Plata por Colonia del Sacramento, y eran llevadas por los barcos negreros hacia África.

3) las denominadas “tipo monitor”, con el hornillo en la parte central del cuerpo, y una prolongación en el extremo distal para sostenerla. Fueron predominantes en Patagonia y Cuyo, pero eventualmente pueden encontrarse en otras regiones, como el área guaraní (Badano, 1945; Lagiglia, 1991).

Desde el punto de vista étnico y/o histórico, en trabajos futuros intentaremos distinguir, en la colección que nos ocupa, qué pipas son guaraníes y de otros grupos originarios, de cuáles se considerarían pipas “de negros” o, por oposición, qué pipas podemos calificar como “de blancos” (Carrara 2006; Carrara y De la Penna 2005). Por el momento nos limitaremos a considerar una circulación atlántica de objetos relacionados con el fumar, y la posibilidad de que estén siendo utilizados tanto por grupos africanos, afrodescendientes o incluso extraños a ellos, sean “blancos” o mestizos. Para avanzar en planteos teóricos referidos a las diferentes etnicidades, es todavía necesario profundizar en el estudio de las poblaciones de origen africano presentes en Santa Fe la Vieja, en las características del mercado esclavista del siglo XVII, y en los elementos religiosos y patrones estéticos compartidos con la población europea o mestiza.

Las pipas decoradas comenzaron a aparecer en el siglo XVII, y su centro de producción y expansión estaba en Brasil. Desde allí, como un elemento más de intercambio junto con telas, artefactos metálicos (cuchillos, cuñas), tabaco, azúcar y aguardiente llegaron a África, así como a los territorios actuales de Uruguay y Argentina. Resulta interesante destacar que también se intercambiaban los tubos (largos y cortos) lo que indicaría, al menos en África, el uso de la pipa chinuk o chinook, llevada en este caso por los árabes desde la India y usada en principio para marihuana. No sabemos de qué material estaban hechos estos tubos o boquillas, cuyos principales importadores eran los barcos negreros portugueses; tal vez un tipo de caña hueca americana, que no existía en África. Hay que aclarar que estos objetos de intercambio eran de dos tipos, según fueran como regalo para los jerarcas africanos, o como pago por la compra de esclavos y marfil. La diferencia estaba en la calidad: en el primer caso citaremos el aguardiente refinado de caña de azúcar, lo que en la actualidad llamamos “cachaza” (“cachuña” en mocoví), destinado a los jefes, o directamente el alcohol de primera destilación adulterado con caramelo o cualquier otro colorante aplicado a las operaciones de trata, un verdadero veneno. En algunos momentos la exportación de aguardiente fue tan grande, que el Gobierno de Portugal lo prohibió, porque no quedaban excedentes para comerciar con los nativos del interior (Guimaraes, 1990; Laytano, 1995; Mansilla Castaño, 2000; Tibiriçá, 1940).

Atendiendo a su popularidad, son las pipas en ángulo recto (incluyendo las monitor) las que predominaron en América. Por regla general tienen boquilla corta, ya que de otra forma el peso haría imposible sostenerlas. Se las usó desde tiempos inmemoriales para tabaco, koro, cebil o cualquier sucedáneo. Las chinuk son habitualmente de boquilla larga y ángulo agudo, y los ejemplares más complejos implican un cuarto elemento: la embocadura. Existían en América del Norte, de donde pasaron a Europa, pero también en Oriente, utilizadas para consumo de marihuana junto con la pipa de agua o narguile, y fueron adaptadas para tabaco con posterioridad al siglo XVI. Debemos resaltar que, dadas las dificultades para conseguir los fumitorios tanto en África como en muchas regiones americanas, creemos que no existían pipas de uso exclusivo para un determinado producto, sino que se usaban con lo que se tuviera a mano. Vaya como ejemplo el caso de un explorador belga, que en el siglo XIX cruzó África siguiendo la ruta de Henry Morton Stanley, desde la isla de Zanzíbar pasando por los grandes lagos, hasta la desembocadura del río Congo. Llevaba fundamentalmente telas, que cambiaba por marfil y (obligado dice) por esclavos. Encontró pequeñas huertas de plantas americanas (maíz, batatas, mandioca, porotos, algodón) llevadas por los árabes y los portugueses o sus intermediarios, y también tabaco y marihuana. En las proximidades del río Congo se hizo amigo de un jefe cuya extraña pipa describió e ilustró: una calabaza a la que habían agregado boquilla y hornillo. Este jefe fumaba tabaco o marihuana, según lo que tuviera disponible en ese momento, un régimen de excesos que le provocó la muerte alrededor de los 35 años de edad (Giraud, 1888). Aparentemente el consumo de marihuana fue más raro en América, aunque algunos autores indican que los portugueses dejaban que los esclavos tuvieran pequeñas plantaciones, para alivio de sus penas y evitar las revueltas.

Las pipas cerámicas de Santa Fe la Vieja

La colección “Zapata Gollán” de pipas cerámicas se compone de cientos de ejemplares, entre fragmentos y piezas completas. Fueron estudiadas por primera vez por Carrara y De La Penna (2005), quienes contabilizaron 722 piezas y fragmentos. y clasificaron las pipas en tres grupos morfológicos, poniendo énfasis en los aspectos estilísticos y decorativos. Atendiendo a la etnicidad, consideraron que el 31% era de filiación “indígena”, y el restante 69% pertenecía a una supuesta “etnia africana” indiferenciada. En su análisis no previeron la posibilidad de separar los ejemplares correspondientes a la etnia guaraní, a los grupos chaqueños o litoraleños, ni a los artesanos y/o portadores afro-mestizos. Consideraron asimismo que los “europeos” (en este caso, españoles peninsulares y criollos) fumaban habitualmente cigarros, aunque hipotéticamente también los asociaron a las pipas que presentan decoración de corazones flechados. Afirmaron, asimismo, que no existen pipas de caolín, cuando en realidad éstas están presentes en la colección, pero fueron arbitrariamente separadas por Zapata Gollán, al considerarlas propias de los colonos del siglo XIX.

El presente trabajo expone los resultados preliminares del relevamiento de 155 pipas. Atendiendo al rico contexto interétnico santafesino y al desconocimiento que se tiene sobre las prácticas fumatorias desarrolladas durante el período colonial temprano en la región rioplatense, planteamos como primer objetivo la identificación de elementos morfológicos y decorativos que aporten al intento de asociar las diversas pipas a grandes grupos étnicos, ya sean estos indígenas americanos, europeos, africanos o afro-mestizos.

Este abordaje, extendido en una muestra considerable de la colección, deberá servir de base para futuros objetivos:

Clasificación morfológica de los materiales

Utilizamos como antecedente la clasificación propuesta por Serrano (1937) para Río Grande do Sul (Brasil), con los aportes y modificaciones de Basile Becker y Schmitz (1969) y adaptaciones propias, ya que estos autores trabajaron únicamente sobre material indígena arqueológico, sin tener en cuenta el correspondiente a “caboclos”, africanos, afroamericanos ni material etnográfico. A partir fundamentalmente de la disposición del hornillo en relación a las demás partes constitutivas se consideraron cuatro tipos con diferentes subtipos:

La descripción de las pipas fue volcada en fichas individuales, consignando “tipo morfológico”, “estado de la pieza”, “manufactura”, “dimensiones”, “elementos decorativos”, y “presencia o ausencia de residuos”. Las fichas a su vez, se trasladaron a una tabla Excel a fin de sistematizar la información resultante.

La muestra analizada se compone de 50 piezas completas (32,3%) y 105 fragmentadas (67,7%), de las cuales 14 consisten en fragmentos de boquillas. Se identificaron 84 pipas “angulares” (54,2% de la muestra), 47 de tipo “monitor” (30,3% de la muestra), y solamente dos pipas tipo “hornillo” completas (1,3% de la muestra). No se consignaron pipas “tubulares”. Los restantes ejemplares (14,2%), por el grado de fragmentación no pudieron asignarse a subtipos determinados. Por sus características morfológicas, esta circunstancia era mayor en las pipas “angulares” (67,8%), y menor en las “monitor” (55,3%). En todo el conjunto predominan ampliamente los ejemplares hechos a mano con gran variedad decorativa, sobre los elaborados con molde. A pesar de la alta fragmentación de la muestra, y las actividades de lavado y remontado a que fueron expuestas, casi un tercio del total de ítems presenta residuos orgánicos y/o sedimentos en el hornillo o el conducto. Nuestra clasificación final es la siguiente:

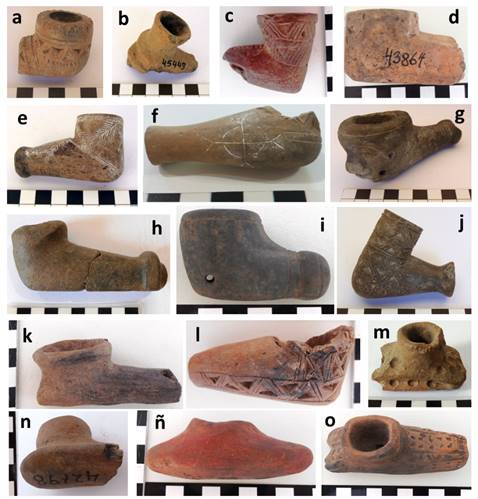

Figura 1 Algunas de las pipas relevadas procedentes de Santa Fe la Vieja, correspondientes a distintos tipos morfológicos: “a”, “b” y “c”: pipas angulares de porta boquilla corto; “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”: angulares de porta boquilla largo; m, n, ñ, o: pipas tipo monitor. Destacamos algunas con decoración de triángulos impresos, incisos o grabados, como los ejemplares “a”, “h”, “j”, y “l”. La pipa “g”, procedente de Cayastacito, representa un rostro humano con rasgos fenotípicos africanos. Otros elementos decorativos, como la hoja de palma (“e”) se repite en distintas piezas analizadas. La pipa “i” es un ejemplo de pipa elaborada con molde, con agujero suspensor. La pieza “f” presenta la representación de un cosmograma bakongo, y hornillo con líneas de triángulos (fragmentado).

Las pipas “afro” y su circulación en el mundo atlántico: algunos apuntes para su estudio

Tentativamente, partiendo de su manufactura, utilización y características estéticas, podemos diferenciar dos “tipos” de pipas relacionadas al mundo afro, con diferente cronología y distribución espacial en Brasil y el Río de la Plata:

Los elementos decorativos no son excluyentes; diseños y otros elementos pueden estar compartidos en piezas de ambas cronologías, aunque aquí prestaremos atención preferente a las piezas provenientes de contextos del siglo XVII.

En el territorio rioplatense

Al describir el conjunto de pipas cerámicas excavadas en el sitio Bolívar 373 (Buenos Aires), Zorzi y Davey (2011) realizaron un completo relevamiento de pipas arqueológicas de contextos posthispánicos, destacando algunas de posible asociación africana. Al retomar el tema en 2003 y 2015, Schávelzon traerá a colación una pieza procedente del Riachuelo publicada por Rusconi en 1928, atribuída por este a los querandíes. Al analizar los elementos decorativos realizados en el labio del hornillo (“…esgrafiados muy delicados en forma de ramas saliendo de una V, terminando en sendas espirales”) (Schávelzon 2015:155), los compara con representaciones de Legba publicadas por Cornero y Ceruti (2012) procedentes de Alejandra y Cayastá (contextos “afro” del siglo XVII).

En cuanto a las pipas con motivos triangulares provenientes del Río de la Plata y Brasil, Zorzi y Schávelzon (2015) plantean que, si bien no existen aún elementos para asociarlas a un determinado grupo étnico africano , está claro que fueron producidas para el consumo por parte de la población africana y afrodescendiente. Los autores señalan la presencia de un sistema de símbolos llamado “Adinka” en la actual Ghana, con tallas, textiles y pipas con decoración de triángulos, pero no hay evidencias de su existencia antes del siglo XIX. Otras propuestas (Cornero y Ceruti, 2012), estarían relacionadas con motivos presentes en textiles, trenzados y tableros de madera del antiguo Dahomey.

A las piezas precedentes debe agregarse una de Ibatín (primera fundación de la ciudad de Tucumán) y otras provenientes de la República Oriental del Uruguay (Punta Chaparro; Soriano y Arroyo Riachuelo, en Colonia). La primera, publicada por Luciana Chávez (2020), destaca por su similitud en cronología (siglo XVII), morfología, decoración y manufactura con las presentadas en este trabajo. Es una pipa modelada, angular, de portaboquilla larga, con superficie alisada y una guarda de triángulos incisos en el hornillo. Las procedentes de la República Oriental del Uruguay poseen otras características, que consideramos de contextos decimonónicos. La primera, de Soriano, publicada originalmente por Fontana Company (1936) fue considerada de filiación indígena por Maruca Sosa (1957), y, ya en nuestro siglo, puesta a consideración en uno de los trabajos citados (Zorzi y Davey 2011). Maruca Sosa, en su trabajo de recopilación, presenta una segunda pipa y dos fragmentos de otras que podrían estar vinculadas a portadores o portadoras africanas o afrodescendientes. Creemos oportuno presentarlas en este trabajo para que sirvan de apoyo a futuras investigaciones (Figura 2), señalando su similitud morfológica con pipas de contextos afro del siglo XIX de Brasil, y la presencia de elementos decorativos comunes, (Figura 2. b) como los semicírculos y la flor.

En otros puntos del espacio atlántico: Brasil y Congo

Como ya observamos, las pipas de cerámica decoradas con guardas de triángulos incisos formadas por líneas diagonales, han sido relacionadas a la población africana y afrodescendiente no sólo del espacio rioplatense, sino también de diversos puntos de Brasil (Figura 3). Observamos su presencia en el Municipio de Santos -San Pablo-, en el valle de Macacu -Río de Janeiro-, en Fort Orange -isla de Itamaracá- y São Benito de Jaguaribe (Gaspar 2009; Medeiros 2005; Robrahan González & Dantas de Blasis s/f; Viana Hissa 2020). Se propuso la posibilidad de que haya existido un centro productivo en Jaguaribe, en el marco de una senzala (cuarto para esclavos) propiedad de los Benedictinos, muy próximo a Fort Orange. En general, y sea o no Jaguaribe ese centro, los diversos autores (Cornero y Ceruti, 2012; Schávelzon, 2003; Zorzi y Schávelzon, 2015) proponen la producción para consumo por parte de la población africana y afrodescendiente de distintas partes de la geografía colonial, tanto española como portuguesa. La idea de una circulación atlántica de estos objetos, inmersos en el fluido mundo mercantil del siglo XVII, se ve fortalecida si consideramos que pipas de similares características están presentes en la costa opuesta del Océano Atlántico. Los trabajos arqueológicos de Bernard Clist (2018, 2019) en sitios coloniales de la actual República Democrática del Congo permiten relacionar en forma directa los materiales locales de los siglos XVII-XVIII (Figura 3, piezas 15, 16 y 17) con los de Santa Fe “La Vieja”.

Figura 3. Pipas angulares con decoración de triángulos incisos, provenientes de diversos puntos del espacio atlántico

Según Clist, si bien los viajeros del siglo XVI no mencionan la presencia de tabaco ni la práctica de fumar en la región del río Congo, el mismo pudo estar presente entre los grupos locales entre 1583 y 1612, ya que se lo introdujo en Santo Tomé y Príncipe en 1601, y en Senegal en 1602. Las pipas de cerámica son mencionadas explícitamente a partir de la segunda mitad del siglo XVII, pero las excavaciones arqueológicas recientes (Proyecto KongoKing) demuestran su presencia en la primera mitad del siglo XVII -en que se habría iniciado y potenciado la circulación- y su continuidad durante los siglos XVIII y XIX. La tipología del siglo XVII, vinculada a la introducción de tabaco y aguardiente como consecuencia del tráfico de poblaciones esclavizadas entre ambas costas atlánticas, incluye pipas angulares de portaboquilla largo, alisadas, ocasionalmente con pigmento rojo sobre decoración de triángulos incisos. Una clasificación morfológica con énfasis en los hornillos y tubos de la col. Zapata Gollán, aportará, a futuro y a no dudarlo, la posibilidad de relacionar lo observado en su interacción con la tipología morfológica propuesta por Clist en 2018.

Discusión y algunas conclusiones

La mayoría de la documentación existente en Brasil y el Río de la Plata sobre aspectos materiales de la diáspora africana corresponde al siglo XIX, y las pipas no son una excepción. En la colección estudiada, sin embargo, que es del siglo XVII, vemos aparecer elementos que se popularizarían más tarde, como la morfología general, los agujeros apicales para colgarlas del cuello, y los patrones decorativos. Esta circunstancia constituye un aliciente para planificar estudios comparativos con otros repositorios del Período Colonial, como el de Arroyo Leyes o las investigaciones que se realizan en la República del Congo, donde el tabaco entró en el siglo XVI tardío (Agostini, 2009; Clist, 2018). La abundancia de dichos artefactos en Santa Fe la Vieja en época tan temprana plantea una incógnita, ya que en África el tabaco formaba parte de los “regalos” reales y era valorado como tal (Faustino, 1990). Behanzin, por ejemplo, último rey del Dahomey independiente (coronado en 1889) no se dejaba fotografiar sin pipa, y sostenía que había fumado desde que nació. Dichas pipas eran largas, de hasta 2 m, con el hornillo en ángulo agudo y se fumaban sentado. Su importancia era tal, que existía un cortesano específico encargado de transportar la pipa cuando el rey se movilizaba. Es decir, no fumaba quien quería sino quién podía (Quenum, 1983). En Santa Fe la Vieja o sus alrededores no existía ninguna población kilombola independiente (Guimaraes, 1990), ni se habla de “dignatarios” a los que se quisiera halagar. Los cientos de piezas existentes, muchas de ellas decoradas y descartadas en una sola generación ¿qué significan? ¿Existía ya un consumo indiscriminado de tabaco por parte de la población africana y afrodescendiente esclavizada y libre? ¿Estaba la población indígena, especialmente guaraní reducida, usando las pipas denominadas hasta ahora “de negros”? O, como planteaba Brochado (comunicación personal 1972), ¿estaban también los blancos pobres fumando en esas pipas? Son preguntas, hasta ahora, sin respuesta. Estos interrogantes toman mayores dimensiones si consideramos algunos números poblacionales: en 1621 residían en la “Ciudad Vieja” 266 “indios de servicio”, mientras que la población “blanca” era de 810 personas, número que se eleva a 1300 tras la mudanza en 1675. Si bien no existen censos, tras diversas compulsas Baraballe (2001), pudo detectar en la ciudad, entre los años 1641 y 1674 la presencia de 146 personas esclavizadas, que sumadas a demás africanos y afrodescendientes libres, e “indios de servicio” conforman una población “no blanca” respetablemente superior al 50%.

Otro interrogante de la colección de Cayastá, es el origen y significado de los patrones decorativos. Existen casos de hibridismo (corazones flechados, decoraciones florales, manos en torno al hornillo, guardas florales) (Cornero y Ceruti, 2012), pero la mayoría de los ejemplares, producidos localmente, ostentan paneles con combinaciones de elementos geométricos que algunos autores brasileños consideraron copia de escarificaciones faciales o corporales (Agostini, 2009). El problema es, en nuestro caso, que al parecer los únicos esclavizados que practicaban escarificaciones eran los lucumíes (yorubas), que no entraron al Río de la Plata hasta el siglo XIX (Arthur Ramos, en Laytano 1995). Puede que estas marcas sean identitarias, pero entonces no reproducirían escarificaciones, orientándonos hacia el estudio de patrones decorativos en colecciones cerámicas de los siglos XVII-XVIII, como las del Arroyo de Leyes. Las pipas elaboradas mediante moldes, lisas o con decoración mínima, con grabados complejos post cocción ejecutados mediante una aguja metálica, podrían indicar la importación de pipas “neutras” (ante la imposibilidad de elaborar ejemplares específicos para cada etnia), que luego sus propietarios decorarían según su gusto y creencias.

Y aquí nos enfrentamos a un nuevo dilema. Estos diseños se apartan de las combinaciones de triángulos y otros elementos geométricos, y presentan motivos naturalistas y europeos, como los corazones flechados, aunque frecuentemente asociados a otros menores, de origen africano. Existen, además, pipas de formas extrañas, como manos sosteniendo el hornillo (a veces con corazones flechados), higas, un zapato, etc. El caso es que no sabemos en qué fumaban los españoles de Santa Fe la Vieja y sus hijos mestizos. ¿Usaron estas pipas de formas híbridas, se animaron a fumar en las que indicaban identidad, o se contentaron con las lisas de origen guaraní? ¿Había ejemplares de material perecible, elaborados en Cayastá o importados? ¿Y los afromestizos, esclavizados o libres, qué usaron? A partir del siglo XVII, se fabricaron pequeñas pipas de caolín, de boquilla corta o larga, producidas con moldes en diferentes países europeos (Cereda, 1999). Importadas legal e ilegalmente, tenían una vida media de uno o dos años, por lo que sus fragmentos son muy abundantes en los sitios arqueológicos. Generalmente son calificadas como pipas “de blancos”, pero su abundancia y bajo costo, producto del contrabando, permitió que se popularizaran y fueran utilizadas también por la población africana o afrodescendiente de los centros próximos a los desembarcos ilegales, como Quilmes o la Ensenada de Barragán en la región rioplatense. En Santa Fe la Vieja se localizaron varias, aunque fueron retiradas de exhibición por Agustín Zapata Gollán, que las consideró ajenas al sitio y propias de los chacareros del siglo XIX (comunicación personal, 1976). Si así fuera tendríamos un interrogante menos, pero, de cualquier forma, urge localizarlas, estudiarlas y ponerlas en valor.

Tras el análisis parcial de la colección Zapata Gollán de pipas cerámicas, entendemos que las mismas fueron vehículo para el consumo de fumitorios por parte de indígenas de diversos orígenes (en principio guaraníes, chaná-timbú y grupos chaqueños), de africanos y afrodescendientes. Las prácticas relacionadas con el fumar habrían tenido diversas connotaciones e implicancias entre las distintas personas involucradas, que las desarrollaron en ámbitos laborales, de reposo, medicinales y rituales, públicos o privados. No descartamos la posibilidad de que muchos de estos objetos hayan sido también utilizados por europeos o hispano-criollos en el contexto urbano. El estudio del total de las piezas que componen la colección, como así también una aproximación al “qué se fumaba” en la diversidad de objetos implicados, aportará sin dudas nuevas respuestas e interrogantes y nos permitirá continuar indagando en el estudio de las relaciones interétnicas, el mundo simbólico y, principalmente, en cuanto al proceso diaspórico africano en el cono sur latinoamericano para el siglo XVII.