Introducción

Desde el comienzo de las investigaciones arqueológicas en el Nordeste de Argentina, a fines del siglo XIX, las cuencas de los grandes ríos de la región (Paraná, Paraguay y Uruguay) fueron los marcos geográficos elegidos para delimitar el desarrollo de las investigaciones y ordenar la información generada (Bonomo et al., 2019; Castro, 2019; Lamenza, Calandra y Salceda, 2019). Los tramos medio e inferior del río Paraná fueron enfocados desde distintas perspectivas teórico-metodológicas que trataron de ordenar y explicar su variabilidad arqueológica. La mayoría de estos trabajos se enfocaron en la llanura aluvial y zona deltaica del Paraná con el objetivo de reconstruir el pasado de las poblaciones indígenas, buscando explicar la variabilidad del registro arqueológico y dar respuesta a una serie de interrogantes, tales como: el origen y la dispersión hacia el sur de la agricultura en las tierras bajas sudamericanas, el carácter antrópico o natural de los montículos de tierra donde se localizan muchos de los sitios; la expansión de las poblaciones amazónicas hacia el Cono Sur; y el desarrollo de comunidades con jerarquías sociales (Ambrosetti, 1893; Torres, 1911; Lothrop, 1932; Iribarne, 1937; Badano, 1940, 1957; Zapata Gollán, 1989; Ceruti, 2000; Pérez-Jimeno, 2007; Loponte, 2008; Sartori, 2015; Bonomo et al., 2019, entre otros).

Por el contrario, a diferencia de las investigaciones desarrolladas en el sector fluvial, la región de las tierras altas de Entre Ríos, con la excepción de los trabajos de Poenitz (1970), orientados al estudio del patrimonio material charrúa, comienza a ser investigada de manera sistemática en años más recientes (Ceruti, 2007; Bonomo, et al., 2010; Castro, 2013; Apolinaire, Bastourre y Costa Angrizani, 2016). Apolinaire (2017) destaca la gran importancia de avanzar en el conocimiento de esta región, dado que el interior de la provincia aportaría datos para la discusión de temas de gran interés suprarregional, tales como el proceso de poblamiento temprano de la región, la circulación de bienes y las redes de interacción e intercambio entre sociedades con modos de vida diferentes, tal como lo sugiere la documentación etnohistórica.

Con el objetivo de dar continuidad a las investigaciones sistemáticas en la región de las tierras altas y para aportar al conocimiento de las poblaciones prehispánicas y del entorno paleoambiental holoceno, a continuación, se dan a conocer los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el marco del Proyecto “Estudios arqueológicos de las dinámicas sociales y ambientales en las cuencas de los ríos Uruguay y Paraná (Pcia. de Entre Ríos)” (PICT 2649-2019), dirigido por la Dra. Scabuzzo. En el área del tramo inferior del río Paraná se detectaron y muestrearon tres nuevos sitios arqueológicos ubicados en el departamento de Diamante (Entre Ríos): Arroyo las Mangas 1, Cerro La Carona y Campo Coronel Sarmiento-Mirador. En esta oportunidad se presentan los trabajos realizados en el sitio Campo Coronel Sarmiento-Mirador (CCS-M), que consistieron en tareas de muestreo y excavación arqueológica, análisis de la tecnología alfarera y se esbozan las primeras tendencias sobre los aspectos paleoambientales reconstruidos a partir de estudios geoarqueológicos y paleobotánicos. Finalmente, se discuten los hallazgos en relación con otros sitios trabajados en la región del Delta Superior del Paraná.

Antecedentes

Los primeros estudios arqueológicos realizados en la cuenca inferior del río Paraná se remontan a las excavaciones de Lista (1878) en el sur de Entre Ríos y de Zeballos y Pico (1878) en el “Túmulo de Campana” en el Norte de la provincia de Buenos Aires. A partir de este momento, la atención estuvo centrada en los sitios con geoformas monticulares (conocidos localmente como cerritos) y los materiales procedentes de estos. No pasó mucho tiempo hasta que diversos investigadores, entre los que podemos mencionar a Torres (1907), Outes (1917), Serrano (1931) y Lothrop (1932), realizaron las primeras sistematizaciones de los materiales arqueológicos de la cuenca del río Paraná. Entre estos trabajos, sin duda, el aporte de Serrano (1931, 1972) resultó ser el más influyente para la arqueología de la región (Escudero, Terzaghi y Camelino, 2011). Muchas de sus ideas fueron retomadas en años recientes, y a la luz de nuevos datos y con distintos enfoques teóricos se propusieron nuevos modelos para abordar la variabilidad de la cultura material. Entre ellos los más importantes son los de J. A. Rodríguez (2001) y Ceruti (2000, 2002). De esta manera, las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo a lo largo de décadas contribuyeron a: reconstruir la historia de los antepasados de las poblaciones chaná-timbú, guaraní y charrúa, para identificar los diferentes modos de vida y las adaptaciones desarrolladas por las poblaciones originarias; reconocer los impactos y las transformaciones surgidas con la conquista y colonización europea; entender los cambios en el ambiente y en el clima a lo largo del Holoceno; y, no menos relevante, para identificar el importante acervo patrimonial que se conserva en la región (Ambrosetti, 1893; Torres, 1911; Serrano, 1950; Badano, 1957; A. Rodríguez, 1969; Poenitz, 1970; Caggiano, 1984; Rodríguez y Rodríguez, 1985; Politis, Bonomo, et al., 2011; Castiñeira et al. 2013, 2017; Ottalagano y Pérez, 2013; Apolinaire, 2017; Castro, 2017; Sartori, Santiago y Colasurdo, 2017; J. A. Rodríguez, 2001; Ceruti, 2002). Transcurrido más de un siglo desde las primeras expediciones, los antiguos lugares de asentamiento siguen siendo fuentes de información sobre el pasado de los pueblos originarios que habitaron el territorio provincial.

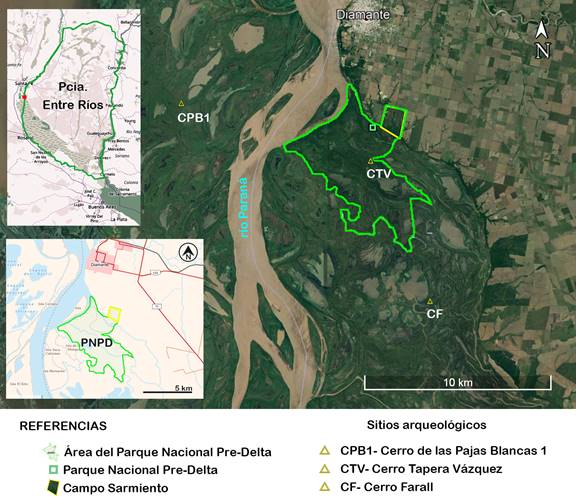

Desde 2006, bajo la dirección de los Dres. Gustavo Politis y Mariano Bonomo (CONICET, FCNyM, UNLP) se están desarrollando estudios arqueológicos con el objetivo de reconstruir los modos de vida de las poblaciones indígenas que ocuparon la región en los últimos 2000 años. Estas investigaciones arqueológicas se vienen realizando en los departamentos entrerrianos de Diamante y Victoria y en el departamento santafesino de San Jerónimo. La producción de conocimientos fue desarrollada mediante enfoques interdisciplinarios dirigidos al estudio de diferentes temáticas relacionadas con las poblaciones originarias. Entre esas se destacan las investigaciones sobre: las tecnologías, las formas de asentamiento y la construcción de los montículos, las condiciones climáticas y ambientales del pasado, la cronología de las ocupaciones, la economía y las estrategias de subsistencia, los patrones de actividad física y el estado de salud de las poblaciones, entre otros temas (Bonomo et al., 2010, Bonomo, et al. 2011a; Politis et al., 2011; Politis y Bonomo, 2012; Castiñeira et al., 2013, 2017; Bastourre, 2013; Di Prado y Castro, 2014; Colobig, Sánchez y Zucol, 2015; Scabuzzo, Ramos van Raap, Bonomo y Politis, 2015; Apolinaire et al. 2016; entre otros). En el marco de estas investigaciones, las tareas de prospección en el campo han permitido detectar más de 100 sitios arqueológicos en la región (Bonomo et al., 2011a; Bonomo et al., 2019). Se han realizado trabajos de excavación arqueológica en diversos sitios, entre los que se destacan el Cerro Tapera Vázquez (CTV, ubicado dentro del área del Parque Nacional Pre-Delta), Cerro Farall (CF, departamento de Diamante, Entre Ríos) y Cerro de Las Pajas Blancas 1 (CDLPB1, departamento de San Jerónimo, Santa Fe) por su cercanía con el área de estudio de esta propuesta de investigación (Figura 1).

Estos tres sitios representan asentamientos de poblaciones indígenas que habitaron, entre los siglos XIII y XVI, el sector de islas del tramo inferior del río Paraná (Bonomo et al., 2011a). En todos los casos, los lugares ocupados son albardones a lo largo de cauces y paleocauces de los arroyos y ríos que drenan esta región. En el sitio CTV las observaciones estratigráficas permitieron identificar acciones antrópicas dirigidas a la elevación o la consolidación de los pisos de ocupación mediante el acúmulo de sedimentos fangosos y tiestos cerámicos, configurando lo que se conoce regionalmente como “cerritos” (sensuBonomo et al., 2019). Las excavaciones realizadas en el CDLP1 revelaron la presencia de “tierras quemadas” que vienen siendo interpretadas como indicio de la consolidación de sedimentos por quema intencional (Bonomo et al., 2019). Entre los restos arqueológicos recuperados en estos sitios se destacan, por su abundancia, los fragmentos de alfarería. Los objetos hechos en cerámica están presentes en todos los asentamientos y atestiguan el elevado grado de dominio y de uso de esta tecnología. Los objetos cerámicos fueron empleados en diversos ámbitos de la vida de estas poblaciones: como utensilios domésticos para cocinar, almacenar y servir alimentos; como ajuar funerario que acompañaba los entierros; y como material constructivo para la elevación de los “cerritos”. Las formas de las vasijas variaron entre globulares grandes y abiertas con bordes bajos, que en algunos casos presentan decoración incisa (simples o formando patrones geométricos, surco rítmico o punteados) y, en menor medida, pintura roja. También se han hallado fragmentos de campanas, de cucharas, apéndices zoomorfos modelados y figuras recortadas (cabeza de loros, cotorras, yaguaretés, tapires, monos, venados, carpinchos, reptiles y moluscos) (Di Prado y Turnes, 2008; Bonomo et al., 2011a, 2019; Bonomo, et al., 2011b, Bonomo, et al., 2014; Silva, 2015; Castiñeira et al., 2017). Los restos arqueofaunísticos recuperados en los sitios indican que los animales fueron utilizados como alimentos y como materia prima para artefactos. Se consumieron mamíferos (principalmente coipo, carpincho y cérvidos) aves y peces (Bonomo et al., 2014, 2019; Rodriguez y Bonomo, 2021). Se utilizaron huesos, dientes y caparazones de animales para la confección de herramientas (p. ej. puntas) y adornos personales (colgantes y tembetás). Los microrrestos biosilíceos y almidonosos de sedimentos y de artefactos revelan la presencia de recursos vegetales cultivados tales como el maíz y el poroto en los sitios del área (Bonomo et al., 2011b, 2019; Colobig et al., 2015; Colobig, Zucol y Silva, 2018). Finalmente, los restos humanos exhumados indican que los albardones han sido también utilizados como lugares de entierro, configurándose en sitios con múltiples funcionalidades (Scabuzzo et al., 2015).

Las evidencias arqueológicas recuperadas en estos tres sitios permiten relacionar las ocupaciones con la entidad arqueológica Goya-Malabrigo (sensuPolitis y Bonomo, 2012), que es el correlato material de las poblaciones chaná-timbú que habitaron en la llanura aluvial e islas del tramo medio e inferior del río Paraná y de la cuenca inferior del río Uruguay. Sus principales características son: la ocupación de los ambientes ribereños y la explotación de los recursos de estos hábitats; subsistencia basada en la pesca (siluriformes y characiformes), en la caza de mamíferos acuáticos (coipo, carpincho) y de herbívoros terrestres (ciervo de los pantanos, venado de las pampas y corzuela), complementada con vegetales tanto silvestres como cultivados; una alfarería abundante con estilo tecnológico característico que incluye la manufactura de recipientes abiertos y restringidos con asas, apéndices zoomorfos y campanas; asentamientos en zonas elevadas y en montículos artificialmente generados (cerritos); sitios multifuncionales que conjugaron las actividades domésticas y las rituales vinculadas al entierro. El registro arqueológico del sitio CDLPB1, además de la ocupación Goya-Malabrigo, presenta en las capas superiores evidencias (alfarería) vinculadas con las poblaciones guaraníes (Badano, 1940; Bonomo et al., 2019; Torino et al., 2022). Sin embargo, todavía no es posible afirmar que ese grupo, oriundo de la Amazonia, se haya instalado en el área como sí lo ha hecho en otros sectores de la cuenca del Plata (Bonomo, et al., 2015).

Para el noroeste de la provincia de Entre Ríos, a la altura del curso medio del Paraná, Ceruti (2002) define la entidad cultural Cancha de Luisa, caracterizandola de acuerdo con un modelo de distribución constituido por sitios de habitación multipropósito pequeños a medianos, asentados tanto en islas de la llanura aluvial del Paraná como en terrazas, siempre en proximidades de este curso de agua. Según Ceruti (2002), estos grupos se habrían desplazado periódicamente y, durante las crecientes, la población se habría concentrado en unos pocos sitios ubicados en cotas altas de la provincia de Entre Ríos, en las proximidades de arroyos afluentes al Paraná, en el flanco de pequeñas colinas. De acuerdo con el área ocupada y la escasez de restos culturales y de subsistencia, Ceruti (2002) propone que la cantidad de habitantes de estos sitios debió ser baja. En su trabajo, Ceruti caracteriza la alfarería de la entidad Cancha de Luisa como materiales finos (2-3 mm de espesor), cocidos en atmósfera oxidante, con formas simples, abiertas o cerradas, sin asas. La decoración es incisa y algunos fragmentos poseen pintura roja (Ceruti, 2002). En cuanto al material lítico, este investigador manifiesta que fue elaborado mayormente sobre cuarcitas y areniscas cuarcíticas. En términos de subsistencia, los ocupantes de estos sitios habrían practicado la pesca, caza y recolección, encontrándose en proporciones semejantes los elementos faunísticos propios de ambientes ribereños y de tierras altas. No hay fechados absolutos para los sitios asignados a la entidad Cancha de Luisa, pero, en base a información cronoestratigráfica, Ceruti propone que esta entidad habría ocupado el noreste de Entre Ríos con anterioridad a la entidad Goya-Malabrigo, durante el Holoceno tardío, llegando a ser contemporánea de esta última.

Por último, Serrano incluye en sus mapas culturales las tierras altas como parte del área de dispersión de la “cultura entrerriana” (Serrano, 1933) o “litoral persistente” (Serrano, 1946). Sin embargo, aún son muy escasas las dataciones absolutas para esta zona, por lo que es difícil ubicar los distintos sitios arqueológicos dentro de una secuencia cronológica precisa (Castro, 2013). Para Castro (2013), el comienzo de la ocupación de estas llanuras centrales de la provincia, puede estar evidenciado por indicadores paleoindios, como las puntas de proyectil “cola de pescado” y Pay Paso, adjudicados al período de transición del Pleistoceno tardío al Holoceno temprano (11.000-8600 años 14C AP). Posteriormente, la presencia de alfarería en los sitios sería indicador de que al menos una parte de los contextos arqueológicos corresponden al Holoceno tardío. Las llanuras altas habrían sido también escenario para los momentos posteriores a la conquista europea (siglo XVI), de acuerdo con la presencia de artefactos posthispánicos recuperados en los sitios. En este sentido, es necesario recordar que estas tierras altas fueron ambientes habitados, transitados y de refugio de los indígenas históricos, denominados genéricamente charrúas hasta aproximadamente 1750 (Bracco, 2004; Sallaberry, 1926). En base a las investigaciones sistemáticas realizadas en la localidad arqueológica Laguna del Negro (Dpto. Gualeguay), Apolinaire (2016) propone que durante el Holoceno tardío la zona de tierras altas estuvo habitada por poblaciones cuya subsistencia, tecnología y sistema de asentamiento presentan importantes diferencias en relación con el Delta Superior del Paraná. En esta área “las ocupaciones fueron menos estables y se asocian exclusivamente a geoformas naturales, la subsistencia incluye el aprovechamiento de una diversidad de recursos con un importante componente de taxones de llanura abierta, la cerámica exhibe diferencias en cuanto a su manufactura y decoración y los conjuntos líticos, principalmente tallados in situ, comprenden un repertorio artefactual más abundante” (Apolinaire, 2017, p. 7).

El área de estudio: Las tierras altas de Entre Ríos

En el suroeste de Entre Ríos hay dos grandes áreas muy diferentes desde los puntos de vista geológico, geomorfológico, sedimentológico y ambiental: la zona insular del Delta del Paraná y el sector de llanuras altas que la bordea. El Delta del Paraná corresponde a “una extensa y morfológicamente compleja planicie inundable cuyos límites definidos la separan de las regiones vecinas” (Malvárez, 1999, p. 33). Conforma un sector de tierras bajas compuesto por numerosas islas e intrincados cursos fluviales con cotas generalmente inferiores a los 2 msnm (Apolinaire, 2017). Por su parte, el área de llanuras altas corresponde a las denominadas “tierras altas” no anegables de Entre Ríos (Iriondo, 1991), que es equivalente al concepto de Llanura alta definida por Frenguelli (1950) para la provincia de Buenos Aires y extendida para el sur de Entre Ríos por Cavallotto y colaboradores (2005). Esta área presenta cotas entre 50 y 4 msnm y puede caracterizarse como un relieve de llanura con suaves ondulaciones, disectado por numerosos cursos de agua (Apolinaire, 2017). Aquí se ubica el área de estudio, comprendida por las llanuras altas adyacentes al sector isleño del Delta superior del Paraná, entre el arroyo Ensenada al norte y la localidad de Las Cuevas al sur (Dpto. Diamante). Geomorfológicamente, a diferencia del Complejo Litoral que caracteriza el Delta Superior del Paraná (Iriondo, 2004), el sector de tierras altas está representado por un paisaje de cerros denominados Lomadas Loessicas de Crespo (Iriondo, 1998). Esta unidad de lomadas poco elevadas está cubierta por una capa de loess pleistoceno correspondiente a la formación Tezanos Pinto y Salto Ander Egg del Pleistoceno tardío, que se depositan principalmente sobre el Grupo Punta Gorda (Brunetto, Ferrero y Noriega, 2015). Debido a su posición topográfica relativamente elevada, estas llanuras componen una región que recibió escasa sedimentación holocena, que quedó restringida a las fajas aluviales y a una delgada capa de limo eólico (Fm. San Guillermo y La Picada) (Brunetto et al., 2015).

Los suelos del área de estudio son principalmente molisoles y vertisoles, muy aptos para el cultivo. En el departamento de Diamante, sobre planicies muy suavemente onduladas o cóncavas podemos encontrar suelos de las series Cañada Grande y Costa Grande que ocupan las lomas y pendientes más elevadas y son las más extendidas en superficie. Sobre las pendientes y lomadas intermedias se encuentran las series Tezanos Pinto y Las Mercedes mientras que en las pendientes bajas cercanas a arroyos y zonas anegables predomina la serie La Juanita (Suelos de Entre Ríos, visor GeoINTA, Tasi 2009).

En términos fitogeográficos, la vegetación corresponde a las Provincias del Espinal (Distrito Ñandubay) y Pampeana (Distrito Uruguayense) del Dominio Chaqueño, que cubren el centro y sur de Entre Ríos (Cabrera, 1971). La fauna es característica del Distrito de Mesopotamia del Dominio Subtropical (Ringuelet, 1961), con una menor influencia de elementos pampásicos. Particularmente, el área del Parque Nacional Pre-Delta (PNPD), es una zona donde se conjugan elementos del Espinal Mesopotámico con los del Pastizal Pampeano y la Selva Paranaense (Aceñolaza et al., 2004). En el área de tierras altas correspondiente al predio de CCS, con altitudes alrededor de los 40 msnm, se encuentra representada la Provincia Fitogeográfica del Espinal, donde predomina el chilcal, con manchones de pastizales, bosque semixerófilo y un bosque húmedo asociado a la vertiente, además de arenales y afloramientos rocosos con cactáceas (APN, 2019).

Investigaciones Arqueológicas en el sitio Campo Coronel Sarmiento - Mirador (CCS-M)

Recientemente, se realizó el primer acercamiento al registro arqueológico ubicado en el predio del Campo Coronel Sarmiento (PNPD). El mismo se emplaza en la región de tierras altas con altitudes alrededor de los 40 msnm, en una zona no inundable. Este terreno ha sido propiedad del Ejército Nacional y recientemente incorporado al PNPD. La presencia de materiales arqueológicos en esta área es conocida desde 2012 y, en 2013, fueron relevados en una Ficha de Registro de Recursos del Patrimonio Cultural en Áreas Protegidas por la Dra. Milagros Colobig, con el nombre “Cerámicas pozón Campo Sarmiento” (Recurso Cultural 673). Posteriormente, respondiendo a un pedido de la Administración de Parques Nacionales (APN), el equipo del Laboratorio de Arqueología del CICYTTP (CONICET, UADER, Pcia. E. R.), realizó prospecciones y sondeos en el área. Los trabajos de investigación permitieron detectar la existencia de materiales arqueológicos en estratigrafía en la cima de la lomada donde se proyecta la edificación de un mirador (coordenadas geográficas de referencia: 32° 7’ 17.057” S 60° 37’ 35.475” W; Costa Angrizani, Scabuzzo, Colobig y Ramos, 2019). En 2021, se realizaron excavaciones arqueológicas en el sitio Campo Coronel Sarmiento-Mirador (CCS-M). El material arqueológico y las muestras sedimentarias obtenidas en este sitio se encuentran en proceso de análisis. En los apartados siguientes se presentan los resultados de estos trabajos.

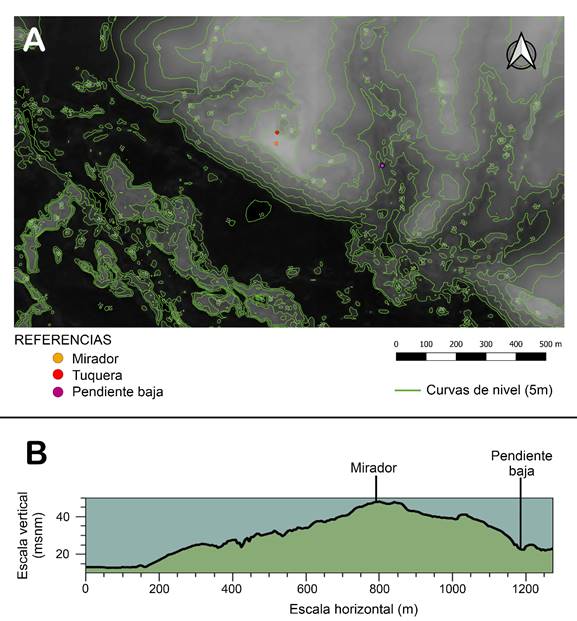

Entre 2019 y 2021 se realizaron prospecciones, sondeos y excavaciones arqueológicas en el predio del Campo Coronel Sarmiento. En función de su reciente incorporación al PNPD, a partir de estos trabajos se buscó conocer el potencial arqueológico del área y brindar información que ayude a planificar la edificación de la infraestructura destinada al uso público de este sector. Con base en la información brindada por guardaparques y brigadistas al servicio del PNPD sobre la existencia de materiales en superficie, en noviembre de 2019, se hicieron relevamientos en los sectores de pendiente baja, “tuquera” y mirador (Figura 2). En la pendiente baja y en el arenal conocido como tuquera se detectaron tiestos cerámicos en superficie. En el área del mirador, además de encontrar fragmentos de cerámica en superficie, los cuatro sondeos realizados revelaron la presencia de fragmentos cerámicos en estratigrafía (entre los 20 y los 35 cm de profundidad).

Figura 2: Sectores trabajados en el predio CCS. Referencias: A= Ubicación de los Sectores Mirador, Tuquera y Pendiente baja; B= Representación de la topografía local.

Entre agosto y octubre de 2021 se reanudaron los trabajos de campo mediante excavaciones arqueológicas en el sector del mirador. Este corresponde a la cima de una lomada ubicada a 46 msnm.

Metodología

En CCS-M se excavaron 13 m2 divididos en dos superficies de 10 y 3 m2 (Figura 3). La excavación fue realizada observando cuadrículas de 1 m2 y niveles artificiales de 5 cm. Los sedimentos removidos fueron cernidos en zaranda seca de malla fina (3 mm) con el objetivo de recuperar vestigios de tamaños reducidos, tales como semillas, dientes de fauna y restos óseos. La excavación fue profundizada hasta alcanzar niveles arqueológicamente estériles, que se encontraban entre los 50 y los 55 cm de profundidad. El material recuperado fue guardado en bolsas de polietileno etiquetadas con el número de cuadrícula y el nivel correspondiente. Todo el proceso de excavación fue registrado a través de croquis y fotografías digitales.

Figura 3: Excavación arqueológica en el sitio CCS-M. Referencias: A= Área del sitio CCS-M; B= tareas de excavación; C= Final de excavación del área de 10 m2

En el laboratorio, las evidencias fueron procesadas según sus especificidades. Hasta el momento, esos materiales fueron lavados, siglados y se encuentran en proceso de análisis. La limpieza siguió protocolos estándares: se usó agua destilada, cepillos con cerdas suaves y secado sobre papel absorbente. El siglado individual de las piezas se realizó con adhesivo vinílico lavable y microfibra. Estas tareas buscan conservar los materiales y la información contextual registrada durante la excavación. Para obtener una caracterización preliminar de la alfarería del sitio CCS-M y esbozar las principales tendencias en cuanto los procesos de manufactura, se realizaron análisis macroscópicos a ojo desnudo. Para determinar si la vasija fue levantada mediante la superposición de rollos o por modelado, se observaron los tipos de fracturas y las irregularidades en las caras internas de los fragmentos (Rye, 1981; Balffet, Fauvet-Berthelot y Monzón, 1992). El tipo de quema fue inferido por el color observado en la fractura y superficies de tiestos, utilizando la escala cromática propuesta por Di Prado (2015). Para describir la morfología de los recipientes se empleó la propuesta de Balffet y colaboradores (1992), tratando de clasificar las piezas en abiertas o cerradas, con perfiles simples, inflexionados, compuestos o complejos. Finalmente, los tratamientos de superficie fueron clasificados como plásticos (alisado, pulido, incisos) o pintados (aplicación de pigmentos o engobe), usando como referencia las propuestas brindadas por Gonzáles y Frère (2010) y Di Prado (2015).

A fin de conocer los rasgos diferenciales atribuibles a la intervención antrópica sobre el medio natural, se tomaron muestras sedimentológicas de un perfil interno del sitio y un perfil natural fuera del sitio. Los análisis sedimentológicos y las descripciones morfológicas de dos perfiles de suelo se llevaron a cabo de acuerdo con las normas establecidas por USDA Soil Survey Staff (1993). En cada perfil se realizó un registro fotográfico tanto de la disposición vertical y rasgos visibles de las capas sedimentarias como de las características del paisaje y el entorno geomorfológico del sitio de estudio. Los datos recolectados fueron georreferenciados mediante GPS. En cada uno de los perfiles relevados, se realizó un muestreo continuo de toda la columna sedimentaria por estratos de a 5 cm. En total se recuperaron 20 muestras sedimentológicas (500 g cada una), de las cuales 9 pertenecen a la cuadrícula 1 del sitio (PS), y las11 restantes corresponden al perfil natural (PN), ubicado pendiente abajo a 20 m al sur del sitio, en un área sin evidencia de actividad humana.

El análisis granulométrico se realizó mediante tamizado en seco para la fracción grava y arena (de 2 mm a 0,062 mm) y por el método de la pipeta para la fracción limo y arcilla (Day, 1965, Caver, 1971, Gee y Bauder, 1986). La distribución de frecuencias de tamaño de grano se describió de acuerdo con la escala de Wentworth (Wentworth, 1932, 1935), expresada como valores de F (phi) (Krumbein, 1936). Una vez establecidos los porcentajes relativos de material en cada clase de tamaño, se calcularon los principales parámetros estadísticos (como mediana, media, desviación estándar, asimetría y curtosis) siguiendo el método de los momentos (Friedman, 1962).

En cuanto al análisis de fitolitos, el material cerámico se seleccionó teniendo en cuenta el tamaño (preferentemente más de 2 cm), se optó por aquellos fragmentos que presentaron elementos diagnósticos, para hacer reconstrucciones como bordes, bases y cuerpos con puntos de inflexión o decoración. Además, se comenzó por el análisis de los fragmentos que se recuperaron en el nivel con mayor fertilidad de material arqueológico.

Para la extracción y análisis de los residuos, se siguieron los criterios propuestos por Babot (2007), Zucol, Brea y Mazzanti (2008) y Musaubach (2017): a) se observó a ojo desnudo y con lupa binocular la superficie del material a muestrear, para identificar residuos visibles, porosidades, oquedades y/o grietas; b) se limpió la superficie con un cepillo de cerdas suaves, en 1 cm2 de superficie; c) se raspó en seco el fragmento con una espátula metálica recuperando sedimento de la cara interna y externa de los tiestos, directamente sobre un tubo Eppendorf o sobre un portaobjeto para evitar pérdidas.

La descripción de la variabilidad de fitolitos se realizó utilizando una clasificación ad hoc de morfotipos definidos sobre la base de los descriptores y clasificaciones morfológicas de los códigos internacionales, el ICPN 2019, como así también las pautas clasificatorias propuestas por diversos autores (Kondo, Childs y Atkinson 1994, Zucol 1996, Korstanje y Babot 2007, Pearsall, Chandler‐Ezell y Zeidler, 2004, entre otros) (tanto sobre colecciones de referencia como sobre restos arqueológicos), los que a su vez se consideraron para establecer las asociaciones botánicas de los morfotipos diagnósticos.

En ocasiones, el registro arqueobotánico resulta ser novedoso y se reconocen elementos o microrrestos sin referencias previas. Para contar con una colección de referencia más amplia se seleccionaron y colectaron frutos, hojas y semillas de especies botánicas reconocidas en el registro etnobotánico (Martinez Crovetto, 1970, 1981; Perez de Micou, 1984, Muñoz de Dios, 2001; Bertos y Keller, 2018) y en fuentes etnohistóricas por su utilización tradicional (Ramírez 1528/2007; Santa Cruz 1540/1918; Fernández de Oviedo y Valdés 1547/1851). También se consideró la información proporcionada por estudios arqueológicos y arqueobotánicos disponibles para la región (Colobig et al., 2015, 2018).

Los fitolitos se extrajeron según la técnica de Labouriau (1983) y se montó el material remanente para su observación microscópica, tanto en medio líquido para la observación tridimensional de los cuerpos como en medio fijo con bálsamo de Canadá. Con este material se realizaron recuentos de los distintos morfotipos y se definieron las asociaciones fitolíticas en cada caso. Las especies seleccionadas para esta etapa fueron: Urtica dioica, Prosopis alba, Vachellia caven, Passiflora caerulea, Celtis tala, Ibicella lutea, Schinus fasciculatus, Aspidosperma quebracho blanco.

El reconocimiento, identificación y cuantificación de los microrrestos vegetales se efectuó mediante un microscopio óptico convencional, modelo Nikon E200 y E200 Pol ambos con cámara acoplada, para tomar las microfotografías a escala. Cada preparado fue observado sistemáticamente de izquierda a derecha, con aumento de entre 20 y 100x. Las micropartículas halladas se fotografiaron y referenciaron para su posterior conteo e identificación, realizando un censo total de las observaciones.

Resultados

A través de las tareas de muestreo y excavación arqueológica realizadas en el CCS-M, se recuperaron 335 tiestos cerámicos, restos faunísticos (n= 25), restos vegetales carbonizados (no cuantificados todavía) y materiales históricos. Estos últimos corresponden a metales y fragmentos de vidrio que se relacionan con los usos más recientes dados al predio. Se destacan fragmentos de proyectiles (como esquirlas metálicas, vainas, balas y un misil) encontrados hasta los 40 cm de profundidad, testigos del período entre 1907 y 1950 donde esta área fuera usada por el Regimiento III de Infantería del Ejército Nacional como campo para ejercicios balísticos (APN, 2019).

Tomando en consideración la distribución vertical de la cerámica en la estratigrafía del sitio (Figura 4a), se constata que el 60% (n= 202) de los fragmentos se hallaron entre los 25 y los 40 cm de profundidad. Tal cual se había observado durante las etapas de sondeo, estos niveles estratigráficos son los que presentan la mayor concentración de restos arqueológicos y corresponden a los niveles de ocupación del asentamiento. Cabe mencionar que en estos niveles también se ha registrado la presencia de toscas que a priori pueden ser relacionadas con las areniscas de la Fm. Puerto General Alvear que afloran en la base de las lomadas y cauces de arroyos de la región. Los clastos de arenisca recuperados en el CCS-M no poseen rasgos evidentes de formatización o uso, pero todavía están en proceso de análisis para determinar el carácter de su presencia en el sitio.

Figura 4: Alfarería recuperada en el sitio CCS-M. Referencias: A= Gráfico de distribución vertical de los fragmentos de cerámica; B-C= Tiestos con tratamientos de superficie con incisiones en zigzag y pintura; D= Fragmento de vasija con borde dentado; E= tiestos alisados.

Arqueofauna

Los restos faunísticos corresponden a fragmentos óseos y dentales hallados entre los 25 y 45 cm de profundidad. Conforme una identificación taxonómica y anatómica inicial, los especímenes óseos corresponden a restos de mamíferos (n= 19) e indeterminados (n= 6). En la clase Mammalia se pudo determinar la presencia de fragmentos craneales, dientes y falange de Myocastor coypus (n= 9) y fragmentos de metacarpo, ulna y húmero de Cervidae (n= 4). Se pudo identificar huellas de corte en un fragmento proximal de húmero de cérvido, además de registrar signos de calcinamiento en todos los especímenes indeterminados.

Tecnología Alfarera

La alfarería hallada en el CCS-M se encuentra todavía en proceso de análisis. Sin embargo, a partir de la observación de algunos rasgos macroscópicos es posible establecer características de esta tecnología (Tabla 1). La muestra obtenida se compone de fragmentos de cuerpo (n= 288) y de borde (n= 47). Entre los tratamientos de superficie registrados predominan tiestos con las dos caras alisadas (n= 309) (Figura 4E). La aplicación de colorantes de tonalidades rojizas y crema, considerados bajo el concepto de pintura tal como propone Rye (1981), fue identificada en 15 fragmentos. En dos casos se observa una combinación de pintura con líneas incisas en zigzag (Figura B y C). La decoración de línea incisa paralela al labio de los recipientes aparece representada en cinco tiestos. Un análisis preliminar de los bordes indica la presencia de vasijas abiertas de perfil simple. En dos piezas se registraron incisiones en el labio conformando siluetas “dentadas” (Figura 4D). Las paredes de los contenedores presentan espesores entre 0,1 y 1,4 cm, predominando aquellas entre 0,4 y 0,7 cm (n= 269). El color de las pastas se distribuye en tonalidades pardas (73%), negras o grisáceas (21%) y rojizas (6%). A partir de la observación de las fracturas se pudo identificar la existencia de núcleos oscurecidos en 179 tiestos.

| Parte de la vasija | Superficie externa | Superficie Interna | Total | |||

| Alisados | Incisos | Pintados | Incisos + pintados | |||

| Borde | Alisados | 39 | 2 | 2 | 0 | 43 |

| Incisos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |

| Pintados | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |

| Incisos + pintados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

| Cuerpo | Alisados | 270 | 2 | 5 | 1 | 278 |

| Incisos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

| Pintados | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | |

| Total general | 315 | 5 | 14 | 1 | 335 | |

Tabla 1: Alfarería del sitio CCS-M.

Pedología y sedimentología

Para la caracterización pedológica del sitio, se tomó como referencia el perfil natural (PN) sin vestigios de ocupación humana. Su descripción morfológica indica que se trata de un Argiudol ácuico profundo desarrollado sobre un depósito eólico calcáreo, bien drenado, con algunos vestigios de calcáreo concrecional y libre. El suelo está conformado por un horizonte A de unos 22 cm, color gris oscuro (10YR 4/1,5) en seco, de textura arenoso-franca, estructura granular y en bloques subangulares medios, moderados; duro en seco; friable en húmedo; límite gradual, suave.

Por debajo de los 22 cm y hasta aproximadamente los 75 cm (profundidad hasta la que se llegó con la excavación del perfil), se desarrolla un horizonte B transicional, profundo, color gris oscuro (10YR 4/1,5) en seco; de textura arenoso-franca a franca; estructura en bloques subangulares medios, moderados; duro en seco; friable en húmedo; límite gradual, suave. La Tabla 1 muestra la composición granulométrica de los dos perfiles analizados a nivel estratigráfico.

| Profundidad, (cm) | Perfil Natural (PN) | Perfil Sitio (PS) | ||||||

| Muestra | Arena (%) | Limo (%) | Arcilla (%) | Muestra | Arena (%) | Limo (%) | Arcilla (%) | |

| 0 - 5 | 4898 | 83,2 | 16,8 | - | 4750 | 89,1 | 10,9 | - |

| 5 - 10 | 4899 | 86,7 | 13,3 | - | 4751 | 90,5 | 9,5 | - |

| 10 - 15 | 4900 | 86,2 | 13,8 | - | 4752 | 88,4 | 11,6 | - |

| 15 - 20 | 4901 | 86,4 | 13,6 | - | 4753 | 89,5 | 10,5 | - |

| 20 - 25 | 4902 | 86,9 | 13,1 | - | 4754 | 83,8 | 10,6 | 5,6 |

| 25 - 30 | 4903 | 87,8 | 12,2 | - | 4755 | 83,0 | 10,1 | 6,9 |

| 30 - 35 | 4904 | 84,4 | 15,6 | - | 4756 | 82,8 | 11,8 | 5,4 |

| 35 - 40 | 4905 | 84,6 | 15,4 | - | 4757 | 84,1 | 10,9 | 5,0 |

| 40 - 45 | 4906 | 82,6 | 17,4 | - | 4758 | 85,6 | 10,2 | 4,1 |

| 45 - 50 | 4907 | 82,9 | 17,1 | - | - | - | - | - |

| 50 - 55 | 4908 | 80,3 | 19,7 | - | - | - | - | - |

Tabla 2: Composición granulométrica de los perfiles analizados

Ambos perfiles muestran una clara predominancia de arenas medias a finas con porcentajes promedio de entre 80 y 90 %. A pesar de ello, el análisis comparativo de la composición de la fracción fina que acompaña a las arenas, revela marcadas diferencias a partir de los 20 cm de profundidad. Mientras que en el PN la fracción fina en todo el perfil está conformada únicamente por limos finos a medios con porcentajes que no superan el 20 %, en el PS, en los estratos por debajo de dicha profundidad, aparecen arcillas en porcentajes promedio de 5,4 % junto con los limos.

Esta diferencia composicional queda confirmada al analizar los parámetros estadísticos texturales de los dos perfiles analizados (Tabla 2). Puede apreciarse que en el PS los parámetros estadísticos muestran una abrupta variación en los estratos por debajo de los 20 cm de profundidad. Estos cambios se reflejan principalmente a partir de una disminución en el tamaño medio de las partículas sedimentarias, un empeoramiento de su selección y un marcado sesgo de la forma de la distribución granulométrica (asimetría - curtosis).

| Perfil / Prof. (cm) | Parámetros estadísticos texturales (µm) | |||||

| Tamaño medio | Mediana | Selección | Asimetría | Curtosis | ||

| PS | 0 - 5 | 219,0 | 271,6 | 2,215 | -1,429 | 4,659 |

| 5 - 10 | 245,0 | 305,5 | 2,178 | -1,792 | 5,781 | |

| 10 - 15 | 220,4 | 282,5 | 2,313 | -1,513 | 4,660 | |

| 15 - 20 | 232,9 | 296,4 | 2,313 | -1,643 | 5,135 | |

| 20 - 25 | 151,4 | 268,8 | 5,503 | -2,599 | 9,700 | |

| 25 - 30 | 149,2 | 297,3 | 6,697 | -2,434 | 8,145 | |

| 30 - 35 | 163,4 | 288,4 | 4,883 | -2,457 | 9,089 | |

| 35 - 40 | 167,5 | 284,4 | 4,745 | -2,544 | 9,705 | |

| 40 - 45 | 185,6 | 296,5 | 4,025 | -2,467 | 9,144 | |

| PN | 0 - 5 | 181,6 | 233,5 | 2,518 | -1,003 | 3,124 |

| 5 - 10 | 194,2 | 243,1 | 2,372 | -1,121 | 3,654 | |

| 10 - 15 | 207,7 | 269,0 | 2,456 | -1,176 | 3,693 | |

| 15 - 20 | 197,7 | 251,5 | 2,374 | -1,124 | 3,818 | |

| 20 - 25 | 199,0 | 248,7 | 2,363 | -1,257 | 3,995 | |

| 25 - 30 | 207,7 | 261,9 | 2,315 | -1,322 | 4,204 | |

| 30 - 35 | 190,7 | 249,8 | 2,482 | -1,142 | 3,447 | |

| 35 - 40 | 191,7 | 251,2 | 2,454 | -1,119 | 3,419 | |

| 40 - 45 | 182,3 | 239,9 | 2,536 | -1,030 | 3,104 | |

| 45 - 50 | 182,5 | 239,6 | 2,559 | -1,053 | 3,164 | |

| 50 - 55 | 174,6 | 241,6 | 2,721 | -0,974 | 2,806 | |

Tabla 3: Parámetros estadísticos de los perfiles analizados.

Si bien, según la Carta de Suelos del Departamento Diamante (INTA, 1991), el área del sitio se ubica en una unidad cartográfica caracterizada por la presencia de suelos Argiudoles, en lomadas altas (Serie Costa Grande) y Peludertes, en las medialomas del relieve (Serie Las Mercedes), la composición granulométrica predominantemente arenosa de los perfiles analizados (con porcentajes superiores al 80 %) induce a pensar otra cosa. Evidentemente, la fisiografía del área del sitio se podría describir como una lomada arenosa cuya fuente son los materiales del río. Serían “voladuras” de arenas del cauce, sedimentadas sobre las colinas, a mayor distancia que los depósitos de médanos dentro del valle fluvial.

Paleobotánica

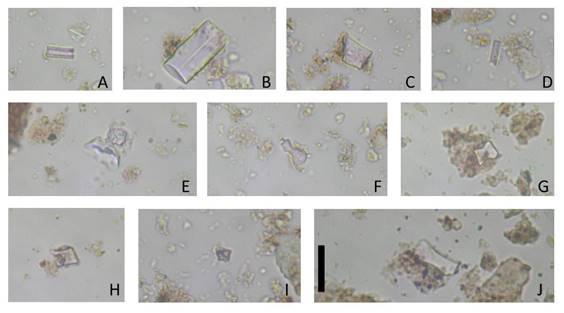

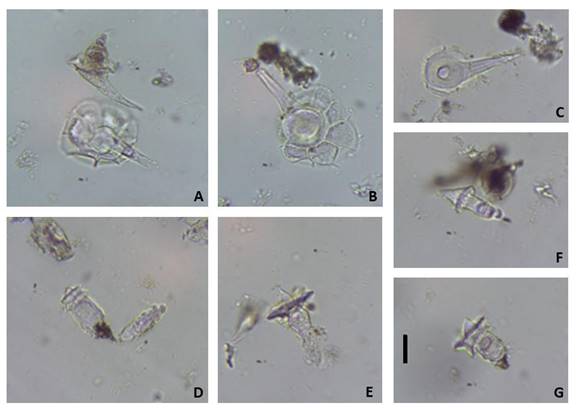

Un análisis preliminar, tanto en sedimentos como en tiestos cerámicos del sitio CCS-M, permitió observar una gran fertilidad de las muestras en microrrestos biosilíceos. En general, se pudo estimar un predominio de fitolitos de afinidad graminoide de entre 5 y 15 micrones principalmente, algunos con daños tafonómicos superficiales. Se identificaron cuerpos silíceos no fitolíticos, como espículas de espongiario y diatomeas (Figura 5). Se establecieron 9 morfotipos principales de fitolitos en las muestras estudiadas. Estos morfotipos incluyen todas las formas definidas y utilizadas como (según el ICPN 2.0): prismáticos (elongate), flabelos (buliform flabelate), poliédricos (blocky), aguzados (acute bulbosus), conos truncados (trapeziform), sillas de montar (saddle), bilobados (bilobate), globulares (spheroid), circulares (rondel), cruces (cross). De estos 9 morfotipos definidos, se trataron especialmente, aunque se hallaron en bajos porcentajes, las formas diagnósticas para vegetales que pueden ser utilizados para actividades humanas: globulares (spheroid, Arecaceae), cruces (cross, Maideae) y bilobados (bilobate, Panicoideae) (Figura 5).

Figura 5. Microrrestos biosilíceos. Referencias: A-B= Espículas de espongiários; C-D= Fitolitos elongados; E= Fitolitos globulares; F-G= Fitolitos bilobados; H-J= Fitolitos en forma de conos truncados.

Figura 6. Fitolitos presentes en las muestras de Celtis tala. Referencias: A-C= Tricomas con bases multicelulares; D-G= Cistolitos. Escala en G= 20 micrones.

Por su parte, en cuanto a la colección de referencia, hasta el momento se ha observado el Celtis tala. En el ejemplar analizado se pudo identificar elementos característicos y diagnósticos para esta especie, como tricomas y cistolitos, cuyas características fueron citadas en Honaine, Zucol y Osterrieth (2005) (Figura 6).

Discusiones y Consideraciones Finales

Las investigaciones arqueológicas realizadas en el predio Campo Coronel Sarmiento están contribuyendo con conocimientos novedosos sobre el registro arqueológico ubicado en el sector de lomadas altas de la provincia de Entre Ríos. En contraste con la zona deltaica, cuyas investigaciones han avanzado en la caracterización de los modos de vida, los patrones de asentamiento y el contexto ambiental de las ocupaciones durante el Holoceno final, en el sector de tierra firme los antecedentes son acotados y el conocimiento sobre el registro arqueológico es más puntual. En este sentido, los resultados de los estudios del sitio CCS-M adquieren relevancia.

En comparación con los sitios conocidos para el área, tales como CTV, CDLPB1 y CF que se localizan en la zona insular (véase “Antecedentes”), el CCS-M presenta diferencias en lo que concierne a su ubicación en el paisaje, tipo de sitio, densidad de hallazgos arqueológicos y la tecnología alfarera. Los trabajos realizados en el sitio CCS-M revelan la presencia de un contexto en una porción del paisaje con escasa depositación de sedimentos holocenos y baja cantidad de sitios arqueológicos registrados. Este asentamiento se emplazó en la cima de una lomada de depositación eólica, cuyo origen puede estar relacionado con arenas procedentes de la llanura aluvial del río. Uno de los resultados más sobresalientes de los análisis sedimentológicos corresponde a una variación entre los sedimentos del PS y aquellos del PN. La presencia de arcillas en el PS (que coincide con los niveles identificados con la ocupación arqueológica), que están ausentes en el PN, estarían revelando una señal de alteración antrópica de los sedimentos en el lugar del asentamiento. Diferente de los sitios ubicados en el sector deltaico con construcciones monticulares (“cerritos”), gran redundancia en la ocupación del espacio y desarrollo de múltiples actividades (domésticas, productivas y rituales) en donde las alteraciones sobre el paisaje son más evidentes (Bonomo et al., 2019), el sitio CCS-M parece ser resultado de una ocupación más efímera y con desarrollo de actividades domésticas. En algunos de los restos faunísticos se registraron alteraciones térmicas y huellas que pueden ser compatibles con acciones de procesamiento y cocción de las presas para su consumo en el sitio. Asimismo, el entendimiento de los procesos y las causas que generaron las alteraciones en el PS ayudará a reconstruir de manera más completa las actividades llevadas a cabo durante la ocupación de este lugar.

Actualmente, la vegetación predominante en CCS-M corresponde al bosque xerófito característico de la provincia fitogeográfica del espinal, que se diferencia del bosque de barranca y de la vegetación de humedales que se encuentran en la llanura aluvial del Delta. Como tendencia preliminar, los resultados obtenidos hasta el momento del análisis de los microrrestos biosilíceos indican que los fitolitos observados presentan un menor tamaño y una menor variabilidad que los de las zonas de islas y llanura aluvial, lo cual podría deberse a que se trata de diferentes ambientes. Sin embargo, para confirmar si estas diferencias son significativas y explorar las causas de la variación, se hace necesario profundizar esta línea de investigación.

Los análisis de la alfarería brindan algunas tendencias generales sobre esta tecnología. Por el momento no hay evidencias, tales como masas y rollos de arcilla encontrados en otros contextos de la región (Di Prado, 2015, 2018), que sugieran que la manufactura de las vasijas se haya realizado en el sitio. Asimismo, las observaciones realizadas sobre el material recuperado indican la presencia de vasijas con morfologías simples, construidas con paredes finas y quemadas a bajas temperaturas y oxidación incompleta. La decoración de los recipientes se limita a líneas incisas y/o pinturas observadas en pocas piezas. Aunque falta profundizar el conocimiento de esta tecnología, estas características pueden correlacionarse con tradiciones tecnológicas que comparten saberes en escala regional y extrarregional (Ceruti, 2002; Di Prado, 2015; Apolinaire, 2017). Sin embargo, la alfarería del CCS-M se diferencia, por lo menos en los aspectos más visibles (tratamientos de superficie), de la tecnología cerámica desarrollada en los contextos identificados con la entidad arqueológica Goya-Malabrigo, que se caracteriza por piezas manufacturadas por modelado, pastillaje y representaciones plásticas que configuran un “estilo emblemático” (Ottalagano, 2009). Las características de la alfarería recuperada tampoco se relacionan con el estilo cerámico vinculado con la tradición guaraní (sensu Brochado, 1984), que aparece representada en los niveles superiores del sitio CDLPB 1 (Badano, 1940; Bonomo et al., 2019).

Por otro lado, la localización de CCS-M en el paisaje, así como el tipo de sitio, las características de la tecnología alfarera y taxones animales recuperados se asemejan a los contextos arqueológicos descritos para las ocupaciones de tierras altas en la provincia de Entre Ríos (Cerutti, 2002; Ceruti y González, 2007; Apolinaire et al., 2016; Apolinaire, 2017). Tales registros arqueológicos, en general de baja densidad, fueron interpretados como resultado de poblaciones que habitaron los ambientes de tierra firme, fuera del nivel de creciente generalizada. En este sentido, se diferencian de los sitios de ocupaciones aldeanas adaptadas al ambiente fluvial del Delta superior del Paraná, donde se registran altas concentraciones de materiales arqueológicos. Asimismo, la alfarería presente en los sitios de tierras altas fue caracterizada, mayormente, por fragmentos lisos, finos (espesor), que conforman vasijas de formas simples (abiertas o cerradas). Por consiguiente, la investigación del CCS-M aporta a la reconstrucción de grupos cazadores recolectores del Holoceno en el área y plantea nuevas evidencias para reconocer la diversidad arqueológica presente en la cuenca inferior del río Paraná.

En este trabajo, se esbozaron los primeros resultados de las diferentes líneas de investigación que se están desarrollando para reconstruir las dinámicas sociales y ambientales en las colinas altas que bordean el Delta del Paraná. Si bien las tendencias expresadas son impresiones preliminares sobre el registro arqueológico hallado en el CCS-M, fue posible establecer relaciones que conectan y distancian este sitio de aquellos conocidos local y regionalmente. La profundización de los análisis sobre la tecnología, la sedimentología y paleobotánica, además de la conclusión de los estudios arqueofaunísticos, tafonómicos y la obtención de una cronología absoluta para la ocupación, brindarán información más consistente sobre las dinámicas sociales y ambientales que tuvieron lugar en este sitio. La articulación del abordaje multidisciplinario planteado en el proyecto en el que se enmarca este trabajo permitirá explorar la variabilidad de las ocupaciones en los distintos puntos del paisaje, los modos de vida y la historia de los grupos que ocuparon el lugar en tiempos prehispánicos.

Finalmente, los trabajos de relevamiento llevados a cabo están permitiendo reconocer la existencia y la distribución espacial de los bienes arqueológicos en esta área, recientemente incorporada al PNPD. Con el avance de las tareas de prospección y muestreo, se contará con un mapeo del potencial arqueológico del predio, lo que ayudará en la gestión y la toma de decisiones en cuanto a los usos de este sector.