Introducción

Durante las últimas décadas, los estudios sobre los territorios fronterizos de Hispanoamérica entre los siglos XVIII y XIX se han incrementado notoriamente en calidad y cantidad. El mismo concepto de frontera ha cambiado con el paso de los años y ya no lo entendemos como un espacio ahistórico sino todo lo contrario, se trata de un lugar poroso y permeable en el que diferentes sociedades establecen una amplia variedad de relaciones sociales. En ellas se desarrollan procesos que pueden parecer contradictorios, como la integración y la exclusión, pero que actúan simultáneamente brindándole a las fronteras sus características particulares.1 En ese sentido, compartimos los planteos de Guillaume Boccara (2005), que muestran cómo una frontera o un complejo fronterizo, se construyen primero como un límite y, con el paso del tiempo, se transforman en una zona de contacto y transición entre dos sociedades. En el caso del Chaco salteño, la construcción de fuertes, en primera instancia, buscaba marcar esa división entre los territorios hispano-criollos y los dominios indígenas para, posteriormente, convertirse en espacios de negociación y circulación, aunque sin perder su función de controlar el área adyacente. Entre los años en los que circunscribimos nuestro trabajo, la frontera chaqueña se hallaba en la segunda etapa marcada por Boccara.

Por diferentes circunstancias, como cierta falta de documentación, la bibliografía preocupada por estudiar lo sucedido durante la primera mitad del siglo XIX en el actual territorio argentino no es muy abundante. Para el caso salteño, los principales aportes provienen de los trabajos de Sara Mata y Marcelo Marchionni, quienes abordaron temas de carácter político y económico centrados en la conformación de la elite gobernante, la definición de una territorialidad y la reconstrucción de la economía provincial, entre otros.2 A lo anterior, debemos agregar los aportes de Ana Teruel y Viviana Conti,3 cuya lectura nos permitió tener una visión más amplia de lo que sucedía en el noroeste argentino y, a partir de ahí, avanzar sobre lo que nos interesaba, es decir, la interacción social en la frontera chaqueña y la importancia que las elites provinciales le dieron al Chaco y que las llevaron a reimpulsar su conquista a partir de 1823.

Para suplir el problema que presenta la escasez de documentación, al menos de manera parcial, hemos recurrido a la consulta de fuentes éditas, tales como los nueve tomos del Güemes Documentado y las memorias de algunos de los principales oficiales del Ejército Real del Perú, quienes nos legaron algunas referencias de importancia sobre las características de la vida cotidiana y la guerra en la frontera.

En esta oportunidad, mostramos cómo se solaparon las tensiones propias de un espacio en donde se relacionaron los salteños, quienes sumaron sus propios conflictos políticos a los que ya existían con las comunidades indígenas. El resultado fue la adopción de diferentes formas de interacción que superaron ampliamente la negociación y el conflicto para incluir la cooperación, la formación de alianzas temporales, el intercambio de diferentes productos, la adaptación y resignificación, entre otras cosas. Todo esto, motivado por diferentes intereses, los salteños, por ejemplo, esperaban contar con el apoyo de los indígenas para obtener mano de obra, baqueanos y algunos bienes de importancia para sostener la lucha contra los fidelistas altoperuanos, quienes perseguían los mismos fines que los primeros. Los indígenas, por su parte, aprovecharon el contexto para facilitar el flujo de carne de res, ropa y elementos de hierro hacia el interior de sus comunidades, ya que estos habían cobrado una gran importancia y la desaparición de las reducciones dificultaba su adquisición.4

Ahora bien, cabe mencionar que el período transcurrido entre la expulsión de los jesuitas, acaecida en 1767, y la sequía que asoló al Chaco Occidental desde 1804, aproximadamente, estuvo marcado por una relativa estabilidad que les permitió a los salteños impulsar la colonización de la frontera logrando resultados significativos que alimentaban la esperanza de avanzar hasta las riberas del Bermejo. El proyecto pretendía utilizarlo como vía de comunicación con Buenos Aires, aprovechar la mano de obra indígena y explotar las riquezas, tanto agrícolas como mineras, que muchos aseguraban existían en su interior. Sin embargo, durante la primera década del siglo XIX, las dificultades climáticas que castigaron lo profundo de la región llevaron a diferentes parcialidades a atacar las estancias fronterizas en busca de ganado vacuno con que alimentarse, ralentizando así el avance colonial y poniendo punto final a varias décadas durante las cuales la forma de interrelación predominante en la frontera fue la negociación.

Esta situación se acentuó a partir de 1810, cuando el pronunciamiento de mayo significó el comienzo de las guerras por la independencia, que tuvieron como uno de sus principales escenarios los territorios de Salta y Jujuy. Las guerras civiles, que por 11 años asolaron estas tierras, se confundieron con la ya complicada situación que se vivía en la frontera y, a las dificultades locales, se agregó un conflicto de alcance continental, con lo cual los enfrentamientos en el Chaco no hicieron más que incrementarse y hasta se mezclaron con las luchas por la emancipación.

Hemos decidido finalizar este trabajo en 1823, puesto que en ese año las autoridades provinciales decidieron refundar a la Compañía de Partidarios, una unidad militar creada en tiempos coloniales con la misión de custodiar la frontera y defenderla de los ataques indígenas (Hamud Fernández, 2021). Esta iniciativa muestra que las autoridades de la provincia volvían a preocuparse por dinamizar el avance territorial sobre el Chaco, no solo porque consideraban que su conquista aliviaría las arcas del Tesoro provincial sino también porque las preocupaciones políticas no se centraban tanto en el Alto Perú sino en cuestiones relacionadas con la realidad local, principalmente, poner en producción las tierras del Chaco, contar con mano de obra indígena en gran escala mientras se promovían y defendían nuevos avances territoriales. En otras palabras, hemos organizado nuestra exposición tomando un pequeño momento del proceso de la conquista del Chaco, un poco menos de 20 años, sin olvidar revisar los antecedentes que permiten volver inteligible el cambio ocurrido a partir de 1804. La propuesta se organiza en cinco partes: la primera realiza un breve repaso sobre las políticas implementadas durante la segunda mitad del siglo XVIII; la segunda se centra en la primera década del siglo XIX y los cambios que se produjeron en las relaciones interfronterizas; la tercera comienza en 1810 para finalizar en 1823, al indagar sobre la influencia que tuvo la guerra sobre el espacio fronterizo; la cuarta toma como eje este último año de 1823, cuando se retomó el interés por proteger el espacio fronterizo, dinamizar la conquista con el fin de recomponer las arcas provinciales y contar con mano de obra indígena aun cuando esto generaba conflictos en la frontera. Por último, rescatamos algunas cuestiones de importancia en las conclusiones.

Antecedentes

La guerra ofensiva en el Tucumán colonial tuvo sus últimos episodios cuando el gobernador de Tucumán Victorino Martínez de Tineo, quien administró la provincia entre 1748 y 1754, encabezó algunas entradas punitivas al interior del Chaco con el fin de restaurar la paz y la estabilidad en la frontera, que se había debilitado e incluso retraído por diferentes incursiones indígenas a lo largo de la década de 1730. Estos ataques tuvieron tal importancia que incluso pusieron en peligro la existencia de la ciudad de Salta en 1737. El gobernador procedió a reforzar la línea de fuertes creando algunos nuevos, como fue el caso de San Luis de los Pitos en 1751, en cuyos alrededores se instalaron 18 familias salteñas con el propósito de consolidar los avances territoriales conseguidos.5 Tras su gobierno, las relaciones entre los hispano-criollos y las comunidades indígenas entraron en una fase de relativa calma en la que primaron las interacciones pacíficas como el comercio, el establecimiento de alianzas y la adaptación y resignificación de las parcialidades indígenas, a fin de conservar su originalidad, sin que por eso desapareciera el conflicto completamente.

Ahora bien, esta situación de relativo equilibrio se mantuvo por varias décadas, en buena medida, gracias a la labor de la Compañía de Jesús y al éxito de la política de negociaciones,6 hasta que, a comienzos del siglo XIX, una sequía asoló a la región chaqueña y obligó a las comunidades indígenas a buscar fuentes de reaprovisionamiento en los dominios coloniales, con lo cual inició una nueva etapa de tensiones y enfrentamientos en la frontera. Esta calamidad afectó al interior del Chaco a partir de 1804.7 Poco tiempo después, en 1805, las comunidades indígenas sufrieron las consecuencias de la viruela y muchos de sus integrantes murieron.8 Las coincidencias cronológicas no pueden ser casualidad, con lo cual creemos que este conjunto de dificultades obligaron a los indígenas a recurrir a medidas extremas y, por eso, incrementaron la cantidad y la virulencia de sus irrupciones sobre las estancias fronterizas, con el objetivo de obtener ganado vacuno con que alimentarse y comerciar con otros grupos chaqueños.

En 1805, los oficiales reales conscientes del peligro que significaban estos ataques, proyectaron reforzar la estructura defensiva montada en la frontera, con la creación de dos fuertes más en las riberas del Bermejo, el primero debía defender Jujuy y el segundo Orán. La idea no prosperó, por la falta de planos en los que se especificara en qué lugar se asentarían los nuevos establecimientos defensivos y, fundamentalmente, por los escasos recursos económicos con los que se contaba, ya que por ese entonces la frontera era defendida por 126 soldados partidarios y, de concretarse el plan, su número ascendería a 200.9 Es decir, no solo se necesitaba dinero para construir los nuevos fuertes sino también para pagar los sueldos de los soldados que debían custodiarlos. Si bien el proyecto no prosperó, su misma elaboración indica que las tensiones intrafronterizas eran de importancia, ambos fuertes debían asentarse en las riberas del Bermejo y claramente se esperaba una fuerte resistencia de las parcialidades, que habían empezado a manifestarse en 1805.10

Ahora bien, los conflictos más importantes los encontramos a partir de 1807, cuando una entrada al Chaco tomó como botín de guerra a varias decenas de indígenas. La gran cantidad de prisioneros que se obtuvieron generó algunos debates en el seno de la elite salteña, que se preguntaba cuál era el mejor destino para ellos, algunos consideraban emplearlos en los servicios públicos mientras que otros suponían, con cierto interés personal, claro está, que lo mejor era repartirlos entre las familias más acomodadas de la ciudad.11 Consideramos que se trata de algo importante, ya que las entradas que se organizaron, desde 1774 hasta la primera década del siglo XIX, se habían caracterizado por los intentos de entablar negociaciones y sellar amistades que les permitieran a los hispano-criollos dinamizar el avance sobre el Chaco sin tener que apelar a la conquista armada (Hamud Fernández, 2020). En cambio, la expedición de 1807 tenía otra finalidad, la cual queda en evidencia al capturar una buena cantidad de indígenas entre los que se contaban hombres, mujeres y niños.

A partir de entonces, los ataques y contraataques en la frontera se sucedieron constantemente, de hecho los oficiales reales organizaron varias expediciones punitivas con un único fin, que era expresado sin tapujos: “… sobre la entrada al Chaco que proyecta el gobierno militar con el justo objeto de infundir terror a los indios infieles agresores…”.12 Esta política caracterizada por la agresividad y el efecto pedagógico del uso de la fuerza tuvo importantes consecuencias en el territorio fronterizo que le correspondía a la gobernación-intendencia de Salta, en especial a la jurisdicción de Santiago del Estero. A diferencia de lo que ocurría en Salta y Jujuy, en Santiago no existían tropas partidarias, es decir, veteranas, que custodiaran la frontera, sino que esa tarea recaía en los pobladores del lugar en calidad de milicianos e incluso, sobre la población indígena (Farberman, 2011). En otras palabras, la estructura defensiva en esta región era mucho más endeble que en Salta y Jujuy y por eso consideramos que algunas parcialidades volcaron su agresividad allí, hasta el punto de que se buscaba contener, castigar y prender a los abipones que surcaban ese espacio fronterizo, sin importar si eran indígenas reducidos o no.13 Esto significa que cualquier indígena era considerado culpable de los ataques y, por ende, debía ser escarmentado.

Cabe destacar que esto no significa que otros sectores de la intendencia de Salta no recibiesen ataques, los mismos fuertes debieron lamentar las consecuencias de las incursiones indígenas tal como pasó en Pitos, que sufrió la pérdida de algunos caballos, sino que simplemente estaban un poco más protegidas frente a las irrupciones indígenas.14 Lo cierto es que la situación era tan grave que los hispano-criollos no podían confiar ni siquiera en los caciques amigos, puesto que algunos de ellos intentaron atacar las fronteras, una vez descubiertas sus intenciones, 25 partidarios y 75 milicianos comandados por Antonino Fernández Cornejo, uno de los oficiales de partidarios más importantes y a su vez miembro de la elite salteña, frustraron sus intenciones.15

Un año después se elaboró un plan en el que se contemplaba realizar una entrada punitiva, cuyos puntos de partida serían Santiago del Estero, Rio del Valle y Orán, y así castigar a las poblaciones chaqueñas, pero si otras ciudades colaboraban con el esfuerzo militar, se aspiraba a conquistar todo el Chaco. Para lograrlo, se consideraba necesario avanzar desde todos los puntos cardinales para confundir y rodear a los indígenas, es por eso que debían salir columnas de soldados de Tarija, Santa Fe, Corrientes y Paraguay. Cada una de ellas debía estar conformada por 200 hombres.16 Se trataba de una empresa sumamente ambiciosa, era necesario coordinar los movimientos de todas estas fuerzas, comprar y almacenar armas y bastimentos y organizar la logística adecuada para tamaña empresa, por todo esto, se pospuso su realización para 1810. Es probable que las abdicaciones de Bayona de 1808, la difusión del movimiento juntista en América a partir de 1809 y el estallido de la Revolución de Mayo hayan obligado a los oficiales de la Corona a replantearse sus prioridades y el proyecto fue olvidado.

El viraje en la política de colonización de la frontera era claro, los intentos de entablar pactos comerciales y alianzas de carácter político habían cedido el paso a la conflictividad y a los intentos de escarmentar, de castigar al rival y de imponerse por la fuerza. Pero también cabe destacar la falta de recursos, recordemos que tras la expulsión de los jesuitas las reducciones habían entrado en un período de declive, su prosperidad era cosa del pasado y durante los primeros años del siglo XIX sobrevivían a duras penas (Mata, 2005a). De hecho, en 1809, los administradores de la reducción de Concepción de Abipones, situada en los dominios de Santiago del Estero, se quejaban de que durante los últimos dos años no habían recibido ningún tipo de auxilio para proveerles a los indígenas del mínimo sustento.17 Se trata de un indicio de importancia, como ya dijimos, las comunidades intentaban acceder de diferentes formas a productos que no podían producir y la reducción era una alternativa viable. Esta queja a la que aludimos no solo habla de la escasez de recursos económicos sino fundamentalmente, de la falta de interés de las autoridades locales por sostener algunas alianzas que, en determinados momentos, les podían resultar útiles y que permitían sostener cierta paz en las fronteras del Chaco.

Interacción social en tiempos de guerra

El comienzo de las guerras civiles fue el caldo de cultivo para el establecimiento de nuevas alianzas. Este conflicto, que se extendió por más de una década, trastocó buena parte de la conformación territorial del Virreinato del Rio de la Plata interrumpiendo los tradicionales circuitos comerciales mientras reconfiguraba las formas de interacción en todos sus territorios. Como consecuencia de estas convulsiones, los intentos de colonizar la frontera del Chaco se vieron claramente afectados y la expansión sobre los dominios indígenas desde Salta y Jujuy dejó de ser una prioridad. La mayoría de los hombres y recursos disponibles fueron destinados a sostener la lucha contra el Ejército Real del Perú y el virrey de Lima, y esto incluía a los veteranos y milicianos estacionados en la frontera chaqueña.

Como vimos, las tensiones en la frontera e incluso en el interior del Chaco eran previas a las guerras por la emancipación, esto no significa que todas las formas de interrelación hayan sido violentas, por el contrario, sabemos que en 1810 en Orán, un cacique llamado “Capitansito” recibió ropa de color verde mientras que sus acompañantes fueron agasajados con otros presentes.18 Sin lugar a dudas, la entrega de estos bienes conllevaba un intento por descomprimir la situación en un territorio en donde el trabajo indígena era de suma importancia. Esto quiere decir que en buena medida, el carácter de la interacción en la frontera era definido por el ánimo de los caciques, las autoridades locales y el contexto en el que se desarrollaban estos acercamientos, quiebres o cualquier otra forma de interrelación. En otras palabras, mucho dependía de los intereses de los agentes involucrados. El problema es que, con el comienzo de la guerra, los diferentes contextos cambiaban con rapidez.

En los mismos albores del conflicto, en el año 1811 para ser exactos, los partidarios de Orán y Ledesma fueron movilizados para vigilar los movimientos de los realistas y participar de los combates (Güemes, T I, 1979, p. 194). De hecho, buena parte de la Compañía de partidarios fue incorporada a las tropas de línea que respondían a los mandatos de Buenos Aires, mientras que los fuertes fronterizos fueron despojados de sustanciales cantidades de armas y municiones que, por cierto, nunca eran suficientes.19 Cabe destacar que existieron excepciones, como fue el caso de los partidarios de Río Negro, quienes gracias a las gestiones realizadas por el Cabildo de Jujuy en 1815, el cual estaba ansioso por mostrarle su autonomía al gobernador Martín Miguel de Güemes por estar en desacuerdo con el mecanismo utilizado para elegirlo, logró evitar la movilización de los soldados más allá de las inmediaciones del fuerte (Marchionni, 2019, pp. 303-304). De todas maneras, estas excepciones fueron temporales, puesto que hacia 1818 los partidarios de Ledesma y Río Negro habían sido relevados por milicianos.20

En realidad, la frontera oriental no fue totalmente desguarnecida, un fragmento de la compañía permaneció en sus puestos y al menos una parte de sus cuadros fue reemplazada por milicianos.21 Estas medidas no solo respondían a la necesidad de vigilar los movimientos de los indios, sino que con frecuencia los oficiales realistas enviaron fuertes columnas de hombres armados a estos territorios en busca de ganado, lo que obligaba a las autoridades de la provincia a mantener algún tipo de tropa veterana que se unía a los guachos para obstaculizar e impedir la depredación de sus recursos ganaderos (García Camba, 1916, p. 322). El avance territorial sobre el Chaco durante la segunda mitad del siglo XVIII, en parte, se debía a su potencial agrícola; en la frontera se habían fundado estancias de notable extensión (Mata, 2005b, pp. 86-89), por lo tanto, en tiempos de guerra, esa riqueza le brindaba una notable importancia a la región.

La Revolución de Mayo y la guerra consecuente obligó a los bandos beligerantes a buscar nuevos acuerdos con las parcialidades chaqueñas y de esta manera controlar la frontera, el interior del Chaco y a sus habitantes. Lo que sucedía en el interior del Chaco era una importante fuente de preocupaciones tanto para realistas como para los patriotas. Tras los primeros triunfos del Ejército Auxiliar del Perú, Juan José Castelli temía que Vicente Nieto utilizara al Chaco como vía para llegar al Brasil o Paraguay, llevando consigo importantes pertrechos militares (Güemes, T. I, 1979, pp. 273-274). El escape hacia Brasil era plausible en tanto la Corona portuguesa parecía apoyar las acciones de los fidelistas, mientras que los gobernantes paraguayos no habían volcado su apoyo a ninguno de los contendientes. Sin embargo, lo importante aquí es rescatar la posibilidad de escapar atravesando un territorio dominado totalmente por las parcialidades autónomas. Eso implicaría la existencia de alianzas con los realistas, ya que era sumamente difícil que Nieto se aventurase al interior del Chaco sin contar con el apoyo de algunos nativos que actuaran como baqueanos, caso contrario, se arriesgaba a sufrir continuos ataques y a perder soldados y suministros sumamente valiosos. Por otro lado, sin la connivencia de las comunidades chaqueñas ¿Cómo alimentaría a sus hombres y tomaría los caminos más adecuados? Tampoco podemos pasar por alto que, en 1811, algunos indígenas atacaron los fuertes fronterizos de la provincia y fueron detenidos por Juan José Iramaín y sus hombres.22 Queda claro que se trata de supuestos, en vista de que Nieto no pudo escapar y fue ajusticiado, sin embargo, encontramos pruebas de alianzas entre realistas e indígenas hacia 1814, cuando intentaron atacar el fuerte de Pitos sin éxito (Güemes, T. II, pp. 127-128). De todas maneras, la existencia de estos planes indica que los contactos en la frontera e incluso el interior del Chaco no había cesado con la guerra, sino que incluso pudieron hacerse más frecuentes, debido a las necesidades de los diferentes bandos en pugna y la posibilidad de las comunidades indígenas de beneficiarse con esta situación.

En lo que hace a los soldados que apoyaron al gobierno de Buenos Aires, también buscaron y lograron obtener la colaboración de algunas parcialidades chaqueñas, sobre todo, las que residían en las reducciones. Una vez más, en 1811 encontramos que 5 indios matacos trabajaban en la fábrica de fusiles instalada en Tucumán.23 Algunos años después, en 1813, desde la misma fábrica de pólvora se solicitaba el envío de indios reducidos de origen toba para que colaboren con diferentes tareas que debían realizarse.24 Otro indicio importante proviene del fuerte de Pizarro, que en 1813 recibió a dos intérpretes,25 lo que significa que allí se encontraban salteños e indígenas del Chaco para intercambiar productos, información y, posiblemente, se llevaban adelante algunas negociaciones destinadas a sellar nuevos pactos o consolidar viejas amistades.

De hecho, podemos afirmar que las relaciones entre patriotas y parte de los indígenas del Chaco fueron cordiales e incluso amistosas, al menos, eso dan a entender las investigaciones de Eduardo Trigo O’Connor D’Arlach (2011), quien muestra cómo varios caudillos altoperuanos se replegaban a esa región, tras sufrir derrotas de importancia. Estas alianzas se manifestaron a lo largo de toda la guerra, tal como lo muestra la colaboración de unos indios chiriguanos que escoltaron a algunos prisioneros realistas hasta la ciudad de Salta y recibieron 6 pesos como recompensa.26 La cooperación entre chiriguanos e hispano-criollos se mantuvo por varios años, en 1819, el Ministro Principal de Hacienda de la provincia de Salta aprobaba el pago de 19 pesos a unos chiriguanos que habían transportado sal, ají, cebollas y leña a la ciudad de Salta.27

Estos intentos e, incluso, las urgencias por obtener la amistad y la alianza de las parcialidades chaqueñas se debían exclusivamente a las circunstancias excepcionales que implicaba la guerra. En realidad, los oficiales de los ejércitos beligerantes desconfiaban de los indígenas y aprovechaban cualquier situación para denostarlos, en 1814 Joaquín de la Pezuela le recriminaba a Rondeau el haber incrementado sus fuerzas con indios: “(…) añádale que me era muy repugnante que se valiese de los indios para aumentar las fuerzas contra las de mi mando (…)” (Güemes, T. II, 1979, p. 178). El argumento que esgrimía era que los indígenas no hacían diferencias entre españoles europeos o americanos, sino que buscaban la ruina de todos por igual. El etnocentrismo es claro y muestra la exclusión de quienes eran construidos como bárbaros y, por ende, diferentes; no importaban las disputas políticas, patriotas y realistas conformaban un grupo plenamente distinguible y superior a los indígenas.

En cuanto al bando patriota, Manuel Belgrano no sentía una repugnancia explícita, pero sí desconfianza hacia ellos. En su carácter de general del Ejército Auxiliar del Perú, mantuvo una fluida correspondencia con Güemes y en una de esas cartas manifestaba: “Los vecinos de la frontera de esa provincia deben estar sobre aviso, pues pueden muy bien hacer correr la flecha entre los indios que sabe Ud. están siempre prontos al robo si no tienen que temer” (Güemes, Vol. VI, 1979, p. 261). Los temores de Belgrano permiten reafirmar nuestra hipótesis de que los conflictos en la frontera y la guerra por la independencia se confundieron en el tiempo. El general patriota no sospechaba que los indios estuviesen coligados con los realistas, sino que creía que sus ataques surgían de su gusto por el saqueo. Probablemente, los indígenas continuaban atacando las estancias fronterizas en busca de ganado y esto es una prueba de su agencia al perseguir sus propios objetivos. Sobre todo, cuando la estructura defensiva de la frontera se había resentido bastante y por eso, para Belgrano, el riesgo de algunos ataques indígenas era muy alto.28

Ahora bien, los temores del general patriota no se limitaban a la acción de las parcialidades y sus constantes cambios de alianzas, algo que durante este período se veía con frecuencia en las tierras altas, sino que incluían la falta de un control directo sobre el Chaco. La crisis de la monarquía borbónica, la difusión del movimiento juntista en América y el estallido de las guerras civiles encontraron inconcluso al proceso de conquista de aquella región. En el marco de un conflicto armado tan amplio, era necesario mantener vigiladas tanto las fronteras como los dominios indígenas, caso contrario, se podía poner en riesgo el desarrollo mismo de la revolución. Es por eso que se le daba tanto crédito a proyectos como el que Castelli le atribuía a Nieto y que hemos visto recientemente. Y en este punto debemos decir que esos temores no eran del todo infundados. En 1816 la Banda Oriental fue invadida por las tropas luso-brasileñas y las fuerzas del líder oriental José Gervasio Artigas fueron derrotadas, no obstante, con ánimos de continuar la lucha, en 1817, este caudillo logró obtener la alianza de algunas parcialidades de abipones y mocovíes, engrosando así las filas de sus seguidores (Fradkin y Ratto, 2012, p. 38). Es muy probable que estas noticias hayan llegado a oídos de Belgrano, quien temía que Artigas se refugiase en el Chaco para continuar su lucha contra los portugueses pero también contra los porteños (Güemes, T. VI, 1979, p. 261). Los adeptos a Buenos Aires debían convivir con estas situaciones de peligro, por la falta de control sobre el territorio chaqueño y sus habitantes.

Lo que hemos visto hasta el momento muestra que el comienzo de las guerras civiles conllevó un cambio en las políticas seguidas hasta 1810; la expansión sobre la frontera oriental de la antigua Intendencia de Salta dejó paso al sostenimiento de los ejércitos que defendían los reclamos de autonomía o sumisión frente a la Corona. Aun así, la importancia estratégica de la región no menguó, ya que ambos bandos continuaron preocupados por controlar a las parcialidades y al territorio chaqueño.

La guerra en Salta y Jujuy finalizó en 1821 con el asesinato del, hasta entonces, gobernador Martin Miguel de Güemes, lo que permitió a las elites locales y a los oficiales del ejército realista sellar un tratado de paz. Las autoridades y los comerciantes de la provincia esperaban recomponer las arcas del agotado Tesoro salteño, refundando los viejos circuitos productivos y comerciales, sin embargo, las tensiones con los indígenas no cesaron y pronto se hizo necesario brindar soluciones a este problema.

El renacer de los partidarios

Tras la muerte de Güemes, en la provincia de Salta se constituyó un nuevo gobierno encabezado por José Antonino Cornejo, un opositor a la política implementada por el líder gaucho (Mata, 2020). El nuevo gobernador firmó un armisticio con el general realista Pedro de Olañeta, en el cual se contemplaba la posibilidad de que los ejércitos que comandaba este último compraran vituallas y ganado en la provincia, la elite salteña tenía la clara intención de brindarle algún alivio a las alicaídas arcas provinciales (Mata, 2007, pp. 194-205). Este armisticio no puso fin a las tensiones en la frontera, por el contrario, las mismas fueron aumentando, sobre todo, cuando el espacio fronterizo ofrecía tierras aptas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, junto con una mano de obra indígena de bajo costo.

Hasta ahora, no hemos logrado precisar en qué momento entre 1822 y 1823 la Compañía de partidarios fue suprimida por el gobierno de José Ignacio Gorriti, tampoco conocemos las razones por la cuales se tomó esta medida. La documentación relevada muestra que, en 1820, Güemes reunió tropas en Castañares para repartir ropa y 28 soldados partidarios recibieron chaquetas y pantalones.29 Un año después encontramos que algunos soldados partidarios continuaban apostados en Salta, ya que recibieron algunas arrobas de carne para su manutención.30 La última mención sobre la Compañía que pudimos visualizar data de 1822, cuando se aclaraba que, durante los últimos 3 años, la provincia había invertido 1060 pesos para cubrir diferentes necesidades de la unidad militar.31

Después de esto, a lo largo de varios meses, las menciones sobre los partidarios en particular y sobre la frontera en general desaparecen de las fuentes consultadas. Recién en 1823, el gobernador de Salta José Ignacio Gorriti, un hombre cuyo prestigio había crecido por su actuación durante las luchas por la emancipación y el apoyo de Güemes,32 solicitó a la Sala de Representantes licencia para organizar y comandar una expedición contra los indígenas del Chaco, su intención no era conquistar la región sino castigar y contener a sus habitantes y, por qué no, descomprimir las tensiones sociales movilizando a los gauchos a una nueva lucha. De hecho, se aceptaba la idea de que el Chaco era un territorio totalmente ajeno a la provincia:

Ellos forman una nación, con la que en estos años ha paralisado la guerra anterior que se sostenía. Ellos guardan su territorio, y hasta aquí no ha llegado el caso de haber invadido de su parte el nuestro. Las presunciones y amagos que hacen, y las extorciones que algún particular de ellos comete, no es bastante motivo para llevar el fuego de la guerra al centro de los terrenos que habitan (…)33

Esto nos muestra claramente cómo había cambiado la política fronteriza de los salto-jujeños respecto a los tiempos coloniales, ya no se aspiraba a conquistar al Chaco, sino que, momentáneamente, se conformaban con mantener el statu quo reinante; si Gorriti tenía éxito lograría incrementar el prestigio y la influencia de su familia en la provincia. La expedición no se realizó por la falta de dinero, algo que la Sala de Representantes expresó claramente al rechazar la iniciativa de Gorriti, argumentando la gran escasez de fondos que sufrían a lo que sumaba la falta de hombres.34 Por otro lado, y como bien lo expresa la última cita, los indígenas no habían atacado la frontera, hasta ese momento, solo se hablaba de peligros más que nada potenciales que tenían como finalidad asegurar el flujo de los bienes ya mencionados hacia el interior de las comunidades, los cuáles se habían interrumpido notoriamente. De todas maneras, los funcionarios locales decidieron actuar y la principal solución fue recrear parte del viejo sistema defensivo colonial. En este sentido, la medida más importante era el restablecimiento de la Compañía de partidarios. Cabe destacar que, en este punto, nuestra escala de análisis deja de ser toda la frontera de la antigua intendencia de Salta y el interior del Chaco para limitarnos a indagar lo sucedido en la zona de Río del Valle, fundamentalmente, porque el área de acción de los partidarios se limitaba a esa zona.

En 1823, el gobernador Gorriti solicitaba al Comandante de Fronteras, José Antonino Cornejo, un informe sobre la cantidad de hombres necesarios para restablecer el Cuerpo de partidarios y el costo de mantenerlos.14 La respuesta de Cornejo no era muy alentadora ya que los gastos que se podía permitir el gobierno salteño para sostener a la compañía eran de 500 pesos por mes y el prest que ofrecían era de 6 pesos por soldado, mientras que en tiempos coloniales el mismo ascendía a 10. El comandante consideraba que la paga era muy baja, ya que en esos momentos un peón de hacienda ganaba 5 pesos sin tener que afrontar las asperezas de la vida militar, máxime, tras los grandes sacrificios impuestos a los hombres durante las luchas por la independencia. Por lo tanto, Cornejo no esperaba muchos interesados en integrar la renovada unidad militar.35

Según el historiador salteño Atilio Cornejo, en 1790, Antonino acompañó a su padre en algunos de sus viajes al interior del Chaco, por ejemplo, en 1790 navegaron juntos el Bermejo. Unos años después, en 1799, encabezó una nueva expedición al Bermejo y, en 1801, fue el segundo comandante de otra empresa con destino a ese río (Cornejo, 2003). De forma concomitante, desempeñó varios cargos militares en la frontera. Por lo tanto, Cornejo tenía una vasta experiencia en los asuntos fronterizos que las autoridades provinciales no podían pasar por alto. En ese sentido, al ser comandante de partidarios, elevó una propuesta al gobierno de la provincia, la que consistía en ofrecer 10 pesos a los interesados en integrar la compañía y, a medida que los soldados fueran sembrando sus parcelas y la frontera se fuese poblando, se rebajaría paulatinamente el sueldo, siempre que el Tesoro salteño no mejorase sus ingresos.36

Cornejo era uno de los más firmes defensores del restablecimiento de los partidarios. Uno de sus principales argumentos era que la población había abandonado o pensaba abandonar la frontera por la amenaza que representaban los indígenas. Mientras los milicianos que habían reemplazado a los partidarios en sus tareas exigían volver a sus tierras para sembrar, y los que eran reclutados u obligados a servir en esos territorios debían enfrentar los peligros de la vida en ella sufriendo una gran cantidad de necesidades.37 Creemos que las palabras de Cornejo son sumamente importantes, él realmente creía que la refundación de la Compañía de partidarios iba a ser beneficiosa para la provincia al facilitar la instalación de población permanente en la región, pero también consideramos que perseguía otros fines. Cornejo había sido gobernador de la provincia tras la muerte de Güemes, puesto que, incluso, había ocupado con anterioridad a 1821 y del que fue expulsado rápidamente. Sin dudas, se trataba de un actor político de importancia dentro de Salta, la tarea de darle nueva vida a los partidarios le permitía ampliar su base de poder reforzando así su influencia política dentro de la provincia, al liderar un cuerpo de soldados veteranos, una situación que era normal en la vida política de las provincias rioplatenses por esos años.

Ahora bien, Cornejo esperaba que, con el restablecimiento de la Compañía, la situación en la frontera se estabilizase como ya había ocurrido en tiempos coloniales. Sabemos que no todos los partidarios fueron incorporados al Ejército Auxiliar del Perú, y algunos de ellos se quedaron en sus pequeñas parcelas de tierra (Hamud Fernández, 2021). Estos, hacia 1823, continuaban viviendo en los confines del Chaco: “(…) cada día se dispersan más los antiguos partidarios, como que no tienen obligación ni interés que los mantenga en aquel lugar donde ninguno de ellos tiene arbitrios para subsistir (…)”.38 En otras palabras, la desaparición de la Compañía no necesariamente condujo a los partidarios a abandonar la frontera sino que por el contrario algunos permanecieron en ella, y si bien el cobro del prest era un estímulo de importancia, el acceso a la tierra y la posibilidad de obtener algún apoyo de parte de la elite local, sin lugar a dudas, impulsaban a los hombres a enrolarse en la compañía.39

Las autoridades salteñas calculaban que con 50 plazas la zona de Río del Valle estaría suficientemente guarnecida. Esta tropa estaría conformada por un teniente, un alférez, un capellán, 2 sargentos, 4 cabos, un tambor o trompeta y 40 soldados.40 No obstante, el éxito de la medida fue más pobre de lo esperado, puesto que Cornejo se quejaba de que 31 soldados eran insuficientes para llevar adelante todas las tareas que debían cumplirse,41 lo que nos indica claramente cuántos hombres se engancharon en la Compañía. Poco tiempo después, la situación empeoró, puesto que a finales de 1823 la cantidad de partidarios se había reducido sensiblemente al contar con un sargento, 3 cabos y 16 soldados, mientras tanto la Tesorería presionaba para incorporar más hombres a la Compañía de partidarios.42

La refundación de la unidad era tan importante que el ejecutivo provincial se planteó la posibilidad de eliminar algunos cargos administrativos y militares con el fin de destinar esos ahorros al sostén de los partidarios: “A este intento, la H. J. recibirá un placer en que el gobierno le presentase un plan de economía, informándole de los empleos que en uno y otro estado político y militar puedan ser suprimidos por innecesarios o rebajados en el sueldo de su asignación.”43 En realidad, no podemos confirmar si esta medida se llevó a cabo o no, pero el solo hecho de contemplar su implementación muestra, a las claras, la complejidad de la situación que se vivía en la frontera, ya que diferentes agentes estaban interesados en reconstruir parte de su antigua estructura defensiva.

El restablecimiento de los partidarios no fue la única disposición tomada por el gobierno salteño. Como ya hemos visto, parte de las responsabilidades de la defensa recaían sobre los pobladores del lugar, quienes en calidad de milicianos, tenían la obligación de tomar las armas para defender sus posesiones y movilizarse a otros lugares si las autoridades así lo disponían, y estas eran muy claras al respecto: “(…) a sólo los partidarios no está librada la defensa de las fronteras, sino también a las milicias auxiliares (…)”.44 Pero para que esto fuera posible era necesario repoblar la frontera y no se trataba de una idea esgrimida solo por Cornejo, el mismo gobernador de la provincia proponía adelantar el piquete de San Bernardo y entregarles las tierras baldías a los partidarios y a los gauchos que pudiesen demostrar buenos servicios y carecieran de tierras propias.45 Es lógico pensar que, si efectivamente se lograba trasladar el piquete a otro lugar y se reforzaban las defensas de la zona, no serían pocos los campesinos y, por qué no, algunos miembros de la elite provincial, los que reclamarían acceder a las nuevas tierras. Esto facilitaría el tan ansiado poblamiento de la región e incrementaría no solo la cantidad de defensores en la frontera sino también la cantidad de tierras cultivadas, situación que no era menor en el marco de una economía que afrontaba serias dificultades.

Paralelamente, se estudió la posibilidad de reparar el fuerte de Río del Valle, aunque se calculó que se necesitaban 8000 pesos para ponerlo en buenas condiciones con lo cual la propuesta no prosperó.46 Lo que sí logró llevar a cabo el gobierno salteño fue el envío de 50 paquetes de municiones a la frontera,47 cuyo fin era reforzar las dotaciones de los partidarios y seguramente, armar a los milicianos de los que venimos hablando. Se trataba de una ayuda más simbólica que real, pero habla, a las claras, de la situación que se vivía en la provincia, particularmente, en su sector oriental.

Lo que debemos rescatar es que la cantidad de medios con los que se contaba eran bastante escasos, incluso en cuanto a recursos humanos. La cantidad de soldados partidarios que se esperaba reclutar como los que efectivamente se engancharon, era muy inferior a la que se contaba en tiempos coloniales (Hamud Fernández, 2021). No importaba si la compañía estaba compuesta por 20 o por 50 hombres, necesariamente, la misión de vigilar y defender la extensa frontera que la provincia de Salta compartía con las parcialidades chaqueñas se iba a ver afectada. El conjunto de los soldados disponibles solo permitía concentrarse en uno o dos puntos estratégicos, aun cuando fuesen reforzados con milicianos. Estos últimos eran campesinos más preocupados por trabajar su tierra que por ampliar y defender los territorios de la provincia, por lo tanto su reclutamiento era un tanto difícil, y el fenómeno de la deserción se hallaba sumamente extendido. Por estas razones, y posiblemente otras, los partidarios fueron totalmente concentrados en Río del Valle.

Sin lugar a dudas, la ubicación geográfica del fuerte influyó en esta decisión, pero las tensiones con los indígenas también tuvieron peso, pues muy probablemente haya sido la zona más afectada por los enfrentamientos con los indígenas.

Relaciones sociales en la frontera: el movimiento pendular entre negociación y conflicto

Los testimonios analizados hasta el momento muestran a las autoridades provinciales preocupadas por reconstruir al menos una parte del sistema defensivo montado durante el siglo XVIII, el cual había quedado en ruinas tras las guerras que asolaron la provincia entre 1810 y 1821. Nos resta analizar qué tan grave era la amenaza indígena.

Ya hemos visto que las relaciones interfronterizas no se vieron interrumpidas por la guerra, sino que, por el contrario, tanto patriotas como realistas buscaron el apoyo de las parcialidades chaqueñas en diferentes circunstancias, y esta situación se mantuvo tras el final del conflicto. El Teniente de Gobernador de la ciudad de Orán lo expresaba claramente:

(…) pues no deve V. S. ignorar que todo este vecindario se compone puramente de labradores y que con los cañaberales subsisten todos ellos al menos la mayor parte; este trabajo solo se hace, y puede hacer con los indios del Chaco, los que salen puramente obstigados por el hambre, y trabajan, diremos solo de la corta ración de carne que se les da (…).48

En pocas palabras, y no sin una dosis de exageración, se dejaba en evidencia la pobreza del vecindario mientras se mostraba cuál era su principal actividad económica y, sobre todo, se refería a la importancia del trabajo indígena para la supervivencia de la ciudad. Esto significa que existían relaciones amistosas, o al menos cordiales entre los criollos y los habitantes del Chaco, y que seguramente se mantuvieron a lo largo de todo el período aquí estudiado.49 Creemos que no podemos hablar simplemente de cooperación, ya que claramente los indígenas eran sobreexplotados por un trabajo escasamente remunerado. Los indígenas recibían una pequeña porción de carne aunque seguramente se entregaban otros elementos como ropa y cuchillos. Sin embargo, para poder establecer estos vínculos laborales era necesario entablar algún tipo de negociación y las autoridades locales debían aprobar el establecimiento transitorio de los chaqueños en el territorio oranense. Todo esto requería de algún tipo de equilibrio, de establecer acuerdos de convivencia de carácter temporal y, sin lugar a dudas, los criollos que habitaban la frontera se planteaban la necesidad de consolidar estas relaciones y hacerlas perdurar en el tiempo.

Y encontramos que algo similar ocurría en Río del Valle, la documentación relevada nos brinda los nombres de algunos indígenas que desempeñaron algún papel relevante en la zona por un corto tiempo. Su aparición en las fuentes es súbita y su final abrupto, sin embargo, sus acciones nos permiten analizar con mayor profundidad la amenaza que representaban las parcialidades chaqueñas para la población salto-jujeña.

Los conflictos más importantes surgieron tras el pedido de un indígena de apellido Soria, quien junto con 3 chunupíes, entre los que se encontraba el hijo de un cacique, pidieron permiso a las autoridades para asentarse en las inmediaciones de Río del Valle, solicitud que Cornejo en calidad de comandante de partidarios denegó.50 Estos 4 hombres planeaban conchabarse en las estancias del lugar, a fines de obtener algunos bienes que no podían producir y que se habían vuelto tan importantes para ellos, se trataba de una forma de intercambio sobre la que ya hicimos algunas menciones y que sin dudas estos 4 indígenas habían practicado con frecuencia.

Lo interesante es que a los pocos días cobró relevancia otro indio de nombre Domingo, por cometer un asesinato que lo obligó a abandonar la región e incluso a su mujer.51 El material de archivo consultado hasta el momento no nos dice nada sobre las razones del asesinato ni la circunstancia en que se dio, solo podemos especular con que se trataba de algún tipo de venganza originada en viejas disputas personales, rivalidades entre parcialidades o bien un accidente.

Cabe destacar que incluso antes de estos sucesos, la región estaba convulsionada y una partida de hombres se había internado en el Chaco para vigilar los movimientos de algunas parcialidades.52 Lo cierto es que Domingo fue apresado por las autoridades locales, lo que causó una gran agitación en algunas comunidades que intentaron atacar Río del Valle en más de una ocasión y, en algunas de ellas, se aspiraba a liberar a Domingo.53 Las tensiones iban en aumento y los oficiales militares de la frontera, gracias al informe de un indio baqueano, alertaban al gobierno provincial sobre el peligro que significaba la parcialidad de Domingo, probablemente chunupíes, por haberse aliado con un grupo de tobas.54 Los conflictos no enfrentaban solo a criollos e indígenas sino que estos últimos también estaban divididos hasta el punto de que, en un enfrentamiento entre miembros de diferentes parcialidades, algunos de ellos resultaron heridos: “(…) averiguado el origen lo que he podido descubrir es, que trataban de matar al indio Vicente […] porque ayudó a rastrear a Domingo quando se le persiguió en su fuga (…)”.55 Las aventuras de Domingo finalizaron violentamente, cuando murió a manos una partida de hombres cuya misión era rastrearlo y devolverlo a prisión. De todas maneras, el ánimo hostil en Río del Valle se mantuvo por un tiempo más, sobre todo cuando los indígenas que trabajaban en las haciendas de San Lorenzo, Rio Negro, Ledesma y San Pedro decidieron regresar al interior del Chaco.56

Lo cierto es que todo lo visto hasta aquí muestra que la zona de Río del Valle, uno de los principales bastiones defensivos durante el período colonial, se había convertido en una fuente de preocupaciones para las autoridades salteñas, debido al estado de debilidad en el que la había sumido la guerra. Por lo tanto, los constantes pedidos para restablecer a la Compañía de Partidarios y los esfuerzos económicos que se pensaban realizar para acompañar la medida encontraban su sostén en las convulsiones que hemos repasado. Como marcamos anteriormente, cabe la posibilidad de que las palabras de Cornejo contengan una dosis de exageración, ya que el restablecimiento de la Compañía de partidarios lo beneficiaba políticamente, pero esto no significa que no hayan existido peligros y tensiones.

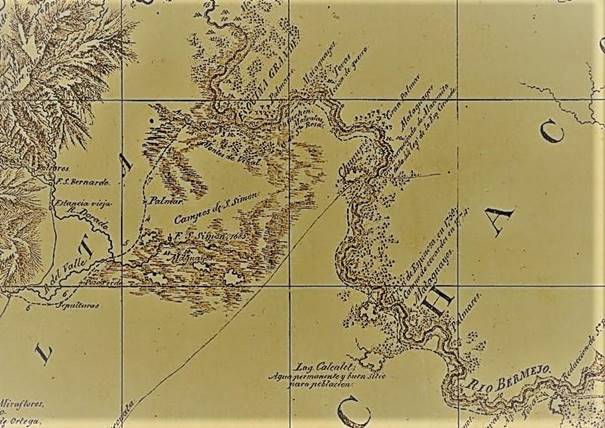

Fuente: http://acervo.bndigital.bn.br:8080/jspui/handle/123456789/81

Figura 1. Carta de la sección austral del Gran Chaco con el curso detallado del Rio Bermejo según los diarios de la compañía del Gobernador Matorras en 1774 y del viaje por agua del Coronel Cornejo en 1790. Por J. Arenales.

Hemos realizado un recorte del mapa original a fines de centrarnos en la región de Río del Valle. Aquí, claramente se puede apreciar la condición de espacio de frontera en el que se encontraban criollos e indígenas, ya que en ese espacio confluían criollos e indígenas.

Palabras finales

A lo largo de estas páginas, hemos visto de qué manera interactuaron los salteños y las comunidades del Chaco Occidental entre finales del período colonial y los primeros años de la década de 1820. Hasta comienzos del siglo XIX, la región había gozado de cierta estabilidad, la que se veía empañada por momentos de tensión e incursiones armadas no obstante insistimos, en la frontera se impuso la negociación por sobre el conflicto. Hacia 1804, la situación cambió, en buena medida, debido a la sequía que asoló al Chaco y la difusión de la viruela entre sus habitantes, problemáticas que en algún punto estaban relacionadas y, sin dudas, afectaron la normal reproducción de las parcialidades. Se trataba de una crisis de carácter regional que afectó directamente a la expansión colonial, ya que los indígenas comenzaron a buscar alimento en las estancias, valiéndose de incursiones armadas cuyo principal objetivo era recolectar ganado. También debemos considerar que estas irrupciones eran una manifestación más de su resistencia ante el avance de la colonización. Los oficiales reales intentaron contrarrestar la hostilidad y la resistencia de la población chaqueña apelando a la fuerza de las armas, con lo cual, la conflictividad en la frontera no hizo más que aumentar.

Ahora bien, la difusión del movimiento juntista en Hispanoamérica y el golpe institucional, dirigido por el cabildo de Buenos Aires en 1810, dieron lugar al comienzo de las guerras civiles en el Virreinato del Río de la Plata. Esta lucha terminó solapándose, confundiéndose con la crisis que afectaba al Chaco y tuvo hondas consecuencias en el proceso de colonización de esa región, el cual ya se había visto afectado y sufría una importante ralentización tras el impulso brindado por las reformas borbónicas implementadas durante la segunda mitad del siglo XVIII.

Las autoridades salteñas volcaron todo su esfuerzo a acompañar y sostener al esfuerzo bélico que realizaba el Ejército Auxiliar del Perú, por lo tanto, la conquista del Chaco quedó relegada a un segundo plano. Incluso, parte de la Compañía de partidarios y de sus pertrechos de guerra fueron absorbidos por las tropas de línea, lo que desembocó en un debilitamiento de la estructura defensiva que había acompañado y consolidado los avances territoriales conseguidos desde 1750 en adelante. Ahora bien, esto no significa que se haya dejado de vigilar la región, por el contrario, tanto patriotas como realistas intentaron acercarse a las parcialidades indígenas para establecer acuerdos que les permitieran obtener baqueanos, soldados auxiliares y algunos bastimentos.

Por su parte, no caben dudas de que las parcialidades indígenas aprovecharon la situación para sacar el mayor rédito posible en términos de bienes materiales. La organización sociopolítica segmentaria de este tipo de sociedades nos inclina a pensar que no todas se aliaron con los salteños o los adherentes al gobierno de Buenos Aires. La posibilidad de elegir los bandos que brindaban las mejores oportunidades de obtener algunos bienes que habían adquirido gran importancia y que no podían producir, como ropa, carne de res y elementos de hierro entre otras cosas, las llevó a bascular entre patriotas y realistas e incluso, hacia 1817, algunas parcialidades que habitaban el Chaco Austral tomaron partido por Artigas, quien no solo luchaba contra los portugueses sino también contra los porteños. Esto muestra que las divergencias políticas de la época se extendieron hasta lo más profundo de los dominios indígenas y complejizaron aún más el conflictivo panorama en el interior del Chaco.

Por otro lado, se reafirma una vez más la capacidad de agencia de las comunidades indígenas, hemos visto cómo Belgrano alertaba a Güemes sobre posibles ataques de los chaqueños sobre las estancias fronterizas. Las palabras del primero eran sumamente importantes puesto que no muestran indicios de que los indígenas se encontrasen apoyando a los realistas sino que los representaba como agentes del caos que perseguían sus propios objetivos, uno de los cuáles pudo haber sido recuperar parte de los territorios perdidos a manos de los hispano-criollos. Sin lugar a dudas, estos son difíciles de visualizar en una documentación que no recupera sus voces, sino que refleja las opiniones de algunos miembros de las elites coloniales, pero aún con estas limitaciones podemos encontrar pequeñas pistas sobre su existencia.

Cabe destacar que buena parte de esos temores encontraba fundamento en la falta de control directo sobre el territorio y sus habitantes. Si bien hemos mostrado evidencia sobre cierto tipo de uso del espacio chaqueño, como refugio tras una derrota, por ejemplo, lo cierto es que este era limitado y tolerado por los nativos, ambos bandos estaban lejos de ejercer verdadero poder en la región y esto alimentaba su desconfianza hacia las parcialidades indígenas. Esta falta de control alude a las características particulares de un espacio fronterizo, en su interior se dieron numerosas formas de contacto que buscaban satisfacer las exigencias de los diferentes agentes en pugna. Tanto realistas como patriotas buscaban el apoyo de las parcialidades, con el objetivo de obtener algunas ventajas en la guerra que los enfrentaba. Los indígenas por su parte, jugaban con estas necesidades procurando obtener la mayor cantidad de beneficios posibles e, incluso, por qué no pensarlo, en pos de un proyecto político propio.

La muerte de Güemes marcó el final de las guerras por la emancipación en Salta y Jujuy, pero estas paces no se extendieron a la frontera ni al interior del Chaco, lo que se convierte en una prueba más de la relativa autonomía de los procesos que se desarrollaban allí respecto a las guerras civiles que dividían a la sociedad hispanoamericana. En 1823, los rumores de posibles invasiones indígenas sobre los dominios orientales de la provincia se multiplicaron y las autoridades salteñas intentaron refundar la Compañía de partidarios, teniendo como principal obstáculo la pobreza del erario provincial y cierta apatía de los antiguos soldados y campesinos por enrolarse en la unidad veterana. Aun no conocemos el momento exacto en que la compañía desapareció y por qué ocurrió esto, aunque intuimos que tiene relación con las dificultades económicas ya mencionadas. Si bien no nos atrevemos a hablar de una desmilitarización total de la frontera, puesto que algunos partidarios permanecieron en sus fuertes y los demás fueron reemplazados por milicianos más preocupados por trabajar sus tierras que por tomar las armas, sí está claro que el sistema defensivo se resintió profundamente alentando a las parcialidades chaqueñas a actuar con mayor virulencia, sobre todo, cuando el flujo de bienes de bienes de consumo y prestigio había mermado notoriamente.

Fue esta agresividad, junto con la posibilidad de explotar los recursos de la región en un momento en que se pretendía revitalizar el intercambio comercial con el territorio altoperuano y posteriormente el norte de Chile, la que le devolvió al Chaco la importancia que se le había otorgado en tiempos tardo-coloniales. En primera instancia, era necesario detener las incursiones indígenas, aun cuando esto significaba embarcarse en una nueva lucha, tal como proponía Gorriti en 1823 al planear una expedición al interior del Chaco, alternativa que luego fue desechada. También se intentó reconstruir el sistema defensivo reacondicionando el fuerte de Río del Valle, trasladando al piquete de San Bernardo a una nueva ubicación, restableciendo a los partidarios y fomentando el asentamiento de población permanente en la región. Esta última opción era sumamente interesante al contemplar la entrega de parcelas de tierras a los soldados partidarios, sin ningún tipo de dudas, de haberse llevado a cabo la iniciativa, varios campesinos se hubiesen instalado en la zona persiguiendo la sensación de seguridad que brindaba el amparo de un fuerte y sus soldados. Esto implicaba la puesta en producción de nuevas tierras y la percepción de más impuestos. Lo que queda claro es que el gobierno salteño estaba embarcado en una política defensiva, si bien se contemplaba la posibilidad de avanzar sobre nuevos territorios, el principal objetivo que se proponían era sentar las bases para reimpulsar la colonización de la región cuando la situación económica de la provincia fuese más sólida. No olvidemos que gravámenes tan importantes, como la sisa habían sufrido el menoscabo de buena parte de sus ingresos por la depredación que ocasionó guerra.

A lo largo de este trabajo, con frecuencia, hemos hecho referencia a la pobreza de las arcas provinciales, y esto salta a la vista cuando vemos los cortos alcances que tenía la misión de los partidarios: custodiar Río del Valle. Antaño en tiempos coloniales, estos soldados considerados como veteranos habían defendido buena parte de la frontera salto-jujeña y, por momentos, habían contado con más de un centenar y medio de soldados entre sus filas, mientras que el proyecto de 1823 se limitaba a incorporar a 50 hombres. Si bien es cierto que la escasez de dinero era un factor de importancia, no podemos pasar por alto la falta de interés de los hombres por sumarse a la compañía, creemos que el oficio de soldado partidario había perdido atractivo y no ofrecía tantas ventajas como en el pasado, por eso los hombres preferían dedicarse a otras tareas, como el trabajo de la tierra. La debilidad defensiva de la provincia no necesariamente significó la despoblación de la frontera, si bien algunos testimonios aseguran que mucha gente abandonó la región no estamos seguros de que el retroceso demográfico haya sido significativo. De hecho, la frontera se convirtió en la base de poder de varios políticos salteños de la primera mitad del siglo XIX, en ella se encontraban sus principales recursos humanos y económicos, tal era el caso de Pachi Gorriti y Pablo Latorre entre otros.

Consideramos necesario destacar el rol de José Antonino Cornejo, su condición de comandante de partidarios y de gran hacendado de la frontera le aseguraba un rol de importancia al momento de elegir que estrategias seguir para contener a los indios. Cornejo tuvo la suficiente habilidad como para aprovechar la situación y alentar al gobierno a realizar los sacrificios necesarios para refundar a los partidarios, él sabía que tal medida reforzaría su poder e influencia no solo en la frontera sino en toda la provincia, al poner bajo su mando a una unidad militar de carácter veterano que, gracias al cultivo de relaciones personales, respaldaría sus reclamos de políticos.

Fuentes

AGN, Sala X, Junta de Industria y Comercio y Comisión de Hacendados (Gobierno de Salta).

Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (en adelante ABHS), Fondo de Gobierno

Pares. Portal de Archivos Españoles. Residencia de Juan Martínez de Tineo, gobernador de Tucumán (http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/1313643?nm)