Introducción

La idea de que “las y los jóvenes ―incluso niñas y niños― son las generaciones del futuro”, el futuro de las sociedades, el futuro del mundo en el que habitan, ha impulsado argumentos, propuestas, políticas públicas o expresiones que, incluso en la vida cotidiana, se dirigen a advertir comportamientos o prácticas que incidirían en el correcto trayecto de vida de las jóvenes generaciones de una sociedad.

Esta idea, además, involucra de manera abstracta que ese futuro al que se apela estaría, de manera inexorable, en manos de las jóvenes generaciones, como si se tratara de predestinaciones asignadas. Sin embargo, con la suposición de que el futuro de la sociedad estaría en las ideas, los afectos, las mentes y el cuerpo de las y los jóvenes de cada momento social, se oculta que el futuro, en términos sociohistóricos, no está determinado, que, al ser una construcción de la articulación de tiempo y espacio, necesariamente tendría que implicar la dimensión colectiva de la sociedad en la que se apela a ese futuro como creación.

En este sentido, hablar del futuro que socialmente las jóvenes generaciones tendrán que encarnar implica hablar de lo que el tiempo y su relación con el espacio significa en las sociedades y cómo, en esa significación, las tres dimensiones de pasado, presente y futuro se conciben, se representan y se articulan con las condiciones de vida que se concretan en el mundo que las y los jóvenes habitan, y del que habrán de hacerse cargo, según la idea que los postula como “el futuro de esas sociedades”. Porque, en la institución de la sociedad y de su mundo, se instituyen significaciones sociales imaginarias que otorgan sentido a todo lo que se presenta dentro o fuera de la sociedad (Castoriadis, 1994). Con ello, indisociables a esas significaciones, se encuentran “un principio de pensamiento, un principio de valor y un principio de acción” (Castoriadis, 1994, p. 178), que son lo que se ofrece como eso que se llama mundo y es la materia con la que se organiza la vida individual y colectiva de acuerdo con lo que señalan los fines que la significación conlleva.

Aun cuando los resultados de la institución de la significación del mundo nunca son homogéneos ―en la constitución del sujeto, la psique nunca es recubierta totalmente y colectivamente la significación no es unívoca―, la organización a la que apunta la significación, como temporalidad creadora, ofrece tanto lo que han sido y lo que son los objetos y seres que componen el mundo como el sentido y las relaciones de sentido en las que objetos y seres se insertan en términos de lo histórico-social y de la cultura en las tres dimensiones de pasado, presente y futuro, que se enlazan en su recurrencia y en los términos de la significación y del sentido. Con ello, se ofrece la referencia a lo que ese mundo ha sido, lo que es y lo que puede ser y, si bien esa referencia es provisoria, quizá elusiva, es la que permitirá hacer frente, individual y colectivamente, al caos de la sociedad y de la psique (Castoriadis, 1994) y lo que hará posible la búsqueda de respuestas a las preguntas esenciales de: ¿quiénes somos?, ¿qué queremos?, ¿qué buscamos?, ¿hacia dónde vamos? y ¿qué nos hace falta?

Es decir, si, como resultado de la diversidad activa de los sujetos y de la sociedad, el mundo no se presenta de manera homogénea y, en la actualidad, ya no lo hace de ese modo rutinario en el que la causalidad de los acontecimientos podía atribuirse a la sucesión cronológica de los hechos, donde la regla de la tradición ofrece pautas indudables para la acción y para la comprensión, aun así, en su diversidad, ese mundo, como significación imaginaria, tendría que ofrecer ciertas pautas para que la intención inicial de cada persona pueda responderse: ¿qué es lo que debo hacer individualmente y en mi vínculo con los otros? Porque esta pregunta, esencial en la vida de los sujetos, involucra la referencia a los sujetos, al mundo y a su temporalidad, que, además del presente, implica al futuro tanto como horizonte y como construcción colectiva que, como figuración, requiere de materia simbólica para no solo formular preguntas por el futuro, sino, más significativamente aún, preguntarse por ese futuro en tanto que posibilidad para imaginarlo en tanto que posibilidad de concretarlo colectivamente.

Desde esta perspectiva es que, en este trabajo, se indaga en las referencias que acerca del futuro y de “sus futuros” plantean jóvenes mexicanos en el contexto en el que, durante los últimos años, se configura en la sociedad contemporánea. El estudio se orienta con las preguntas: ¿cómo imaginan y cómo significan sus futuros las y los jóvenes en México? y ¿qué significación podrán reconocer y asignar hoy las y los jóvenes al futuro? Preguntas con las que se propone interrogar lo que la sociedad ofrece a los sujetos como materia simbólica para encontrar sentido a la existencia y, con ello, figurar las posibles respuestas a las preguntas por el futuro en la asunción social de que las y los jóvenes “son el futuro de las sociedades” y para lo que se requiere que la sociedad ofrezca elementos con los que esos jóvenes puedan imaginar y concretar sus futuros, con futuro. Porque, en la prefiguración del futuro como dimensión humana de la experiencia, se requiere un mínimo de condiciones para ofrecerse esa figuración en términos de lo posible y además de lo imaginario, tanto individual como colectivamente.

En el estudio, se propone la reflexión en torno de las condiciones sociales en las que se asigna a las y los jóvenes esa especie de encargo por el futuro que, paralelamente, se sucede con la caracterización que socialmente se hace de ellas y ellos como generaciones de millennials, centennials y cristal ―con base en el tiempo calendario o la época en que nacieron― y, a partir de ello, se impone una cierta valoración para sus acciones, señalándoles como generaciones que no se interesan en pensar sus proyectos a futuro, que son desinteresados por vivir en lo inmediato y en la banalidad, que solo les mueve lo inmediato y lo fútil. Cuando el mundo, en su condición de configuración sociohistórica, simbólica y colectiva, se presenta ahora como un mundo en el que el tiempo real, el live, la inmediatez ―lo instantáneo― y cierta ubicuidad, como señalara Virilio (2005), se articulan por efectos de una ingente aceleración y uniformidad que amputan volumen al tiempo, al espacio y, por consiguiente, a la significación y al mundo mismo. Así, en este mundo que construimos y habitamos ahora, se trasmudan tanto el tiempo como las personas, los cuerpos, los lugares (Virilio, 2005) y la significación.

En este sentido, por tanto, la pregunta ¿qué significación podrán reconocer y asignar los jóvenes hoy al futuro? es de suma relevancia tanto para la reflexión como para la acción, en las condiciones locales de existencia de los sujetos, en lo individual como en lo colectivo.

El futuro como dimensión temporal de la sociedad y los sujetos

Para situar la reflexión en torno del futuro, como dimensión temporal de las sociedades y los sujetos, en este texto, se parte de la concepción de que la institución del tiempo es un componente esencial de cada sociedad. Que “toda sociedad existe gracias a la institución del mundo como su mundo (…) como el mundo”, mundo del que ella forma parte en su institución y que, en ese proceso, “la institución del tiempo es siempre un componente esencial” (Castoriadis, 1999, II, p. 41). Donde la temporalidad de la sociedad se liga con la emergencia de la alteridad y la diferencia en tanto que el tiempo es creación y destrucción, y no la referencia a la sucesión directa de un pasado a un presente y a un futuro. Ya que, sin la emergencia de formas nuevas, “sin la emergencia de la alteridad, sin la creación/destrucción de formas, no habría tiempo” (Castoriadis, 1997a, p. 199), como creación imaginaria social, potenciada por la coexistencia dinámica y simultánea de formas diferenciales que cada vez emergen y, por tanto, no habría ni pasado ni futuro.

Es en este sentido que, en la institución de la temporalidad de cada sociedad, habrá, y siempre habrá, un tiempo identitario ―conjuntista― que se expresará a través de las formas del tiempo calendario que públicamente establece un conjunto de duraciones comunes con las que se enmarcan formas de hacer y decir que brindan a los sujetos el apoyo para la ritualidad, para la configuración de la experiencia y para la imaginación creadora. Por tanto, el tiempo social es también tiempo imaginario, porque el tiempo social no es solo el receptáculo inocuo en el que los sujetos se coordinan o en el que la repetición y la recurrencia señalan lo que es vivir; sino que este tiempo imaginario es el “tiempo significativo y el tiempo de la significación” (Castoriadis, 1997a, p. 185). Además, el tiempo imaginario se concreta con representaciones, afectos y deseos que, de manera ineludible, como impulsiones y afectos fundamentales de cada sociedad, se articulan con la representación social del mundo que se ha instituido.

Así, el futuro, como una de las dimensiones del tiempo humano y de la temporalidad que cada sociedad instaura, conlleva la figuración que ni totalmente determinada, ni totalmente indeterminada, depende del pasado y del presente, así como de los diversos sentidos que pasado y presente puedan contener y ofrecer. Desde esta perspectiva, el pasado, no solo en términos de recuerdos o de sucesiones mecánicas, conlleva experiencias e historización que, en su densidad y diversidad, ofrecen al presente, en su calidad de actualidad ―de instante―, el apuntalamiento dinámico para figurar un futuro como tiempo no acaecido, no llegado, como el terreno de la figurabilidad, también de la ensoñación y, por supuesto, de la creación imaginaria.

En este sentido, el futuro para los sujetos implica una especie de no-saber que, además de recurrir a la dimensión cognitiva, lo incognoscible, también se expresa como deseos, afectos, expectativas y esperanzas que, frente a lo radicalmente imposible de anticipar, lo que la figura del riesgo no puede representar enteramente, tiene la capacidad de alentar fantasías o ilusiones que, en ocasiones, se representan como programas. Porque en la institución social del tiempo concurren las vetas de lo identitario y de lo imaginario. Donde lo identitario, socialmente, además de ofrecer públicamente la forma del calendario o los marcos simbólicos de referencia: los antepasados, las categorías con las cuales nombrar, explorar y anticipar el mundo, también ofrece las formas que adquieren los momentos del ciclo vital, en el que cada sujeto se inscribe y ciertamente se historiza y, a su vez, puede ofrecer ese proceder conjuntista con el que se configuran doctrinas y edictos.

Por otro lado, el tiempo imaginario es el tiempo de la creación de la alteridad y la diferencia. Como tiempo de la significación, es el tiempo que, a partir de la determinación identitaria, hace posibles otras formas del tiempo por la concurrencia de lo otro y de la creación. Así, a partir de la dimensión identitaria, la que en su versión radical es prácticamente imposible ―porque siempre habrá un resto, un resto de materia psíquica y social, que no puede circunscribirse estricta y determinadamente a esa lógica―, los sujetos y la sociedad podrán imaginar un tiempo otro que no es el de la sucesión, la recurrencia o la equivalencia determinadas solo en horas, semanas, meses o años.

De manera que el futuro como horizonte no es, está por hacerse. Eso por venir es lo imaginario y ese vislumbre como creación, a su vez, incita la potencia humana sobre un territorio paradójicamente evanescente que, en su movimiento, crea al futuro como proyecto. Donde los sujetos son proyectos abiertos a lo porvenir y la sociedad, si bien ofrece y debe ofrecer la materia simbólica para afrontar las realidades concretas en el marco de los sistemas socioculturales que pueden llegar a presentar contradicciones estructurales y conflictos normativos, es, asimismo, una realidad múltiple y dinámica que se concreta más allá de la oposición entre lo homogéneo y lo heterogéneo.

Los jóvenes y el futuro en las sociedades

Desde las sociedades tradicionales y en el caso de la trama sociohistórica mexicana, en lo que específicamente López y López (1996) llamaron el “pasado indígena” de México, la referencia a la dimensión temporal de la sociedad se vincula con la concepción que de los trayectos vitales de los individuos se construye. En este sentido, el sustento que nutre la idea posterior de las edades de la vida (Ariés, 2001) se ha vinculado con las concepciones del tiempo en cada sociedad y, principalmente, con las ideas de pasado, presente y futuro. Así, la niñez y la juventud se han consignado en términos de un tiempo futuro y de un trayecto desde un presente en el que se sitúa, para algunos, la responsabilidad de conducir los trayectos de aquellos que, recién llegados al mundo, requieren conformar los saberes y fortalecer las habilidades que les permitirían integrarse y participar en la vida comunitaria que los recibe, con la disposición del tiempo apropiado para el efecto.

Dichas concepciones sociales y culturales, en el México Antiguo (López y López, 1996), pueden reconocerse en los Huehuehtlahtolli ―“antigua palabra”― que, luego de su trasliteración del náhuatl al español, consignaron algunos de los discursos y enseñanzas que transmitían madres, padres y maestros a sus hijas, hijos y estudiantes (León-Portilla, 2011) y en los que, con las conminaciones, indicaciones y exhortaciones éticas y normativas, se articulaban también instrucciones para la vida cotidiana y el trabajo (la agricultura, la caza, la pesca y la fabricación de objetos), en la intención de procurar que las y los jóvenes miembros de esas sociedades realizaran, en el futuro, una buena vida en el seno de sus culturas. Así, un padre habría dicho a su hijo:

Ya sabes que el venado, cuando lo persiguen, va asustado, no sabe que va a caer en la trampa donde morirá. ¿Y tú, acaso eres venado para que no sepas a dónde vas? Porque te ha sido mostrado el camino que has de seguir, de tu arbitrio lo habrás consumado si lo pierdes. (León-Portilla, 2011, p. 341)

Si bien es conocido, a partir de las diversas fuentes, que entre los nahuas la formación de niños y jóvenes era considerada de mucha importancia y en ello se sustentaba la rigidez de sus máximas y normas (León-Portilla, 2003), la actitud social en relación con la apropiada conducción de la vida de niñas, niños y jóvenes no es ajena a otras culturas. De manera que, tanto si la niñez y la juventud eran pensadas como plumas o metales preciosos que se forjan o si eran apreciados como querubines o reconocidos en tanto la responsabilidad colectiva para garantizar su sobrevivencia física, simbólica y social, la niñez y la juventud, en las distintas culturas, conllevan una referencia a lo porvenir, a lo por-ser que, en cada sociedad, podría remitir a la idea de proyecto.

Sin embargo, con todo y su fuerza simbólica, tales referencias no siempre, ni necesariamente, han remitido a la asunción colectiva de la responsabilidad por garantizar la sobrevivencia integral de niñas, niños y jóvenes en vistas a su futuro y el de cada sociedad. Porque estas edades de la vida (Ariés, 2001) han pasado por diversas formas de concepción y significación social, en las que se les ha pensado en términos solo del presente de la tradición, del todo inmutable y divino como en la Edad Media (Castelain-Meunier, 2003), o bien como en las actuales facetas del capitalismo, en las que se las ha pensado como beneficios intercambiables, como objetos o como nichos de mercado. Porque, por añadidura, a partir del impulso del proyecto de la modernidad, estas formaciones culturales se fueron articulando, en algunos casos de manera paradójica, con las formaciones generadas por la idea del progreso, del desarrollo y de la expansión del capitalismo y sus instituciones. Así, las sociedades pasaron de la idea de su futuro como una repetición indefinida o de la espera de la realización de una “promesa mítica” (Castoriadis, 1997b) ―de la prevalencia de las tradiciones y del seguimiento de los preceptos― a una extraña abolición de la relación con el pasado en la que este se neutraliza y la tradición se trata de abolir, afectando, consecuentemente, la referencia a la propia temporalidad de la sociedad y la relación con su pasado y con su futuro.

Como señala Castoriadis, parecería como si “fuera imposible mantenerse erguido ante el pasado, somo si uno no pudiera salir del absurdo dilema: imitación servil o negación por la negación, más que por la indiferencia” (1997b, pp. 31-32). Porque, si bien durante algún tiempo, para las sociedades occidentales, la relación con su pasado representó el producto de la preocupación por el futuro que estaría por venir de la mano de las transformaciones que encarnarían tanto el liberalismo como la revolución que el marxismo hubiera encabezado, en las condiciones actuales, con las transformaciones generadas por la expansión del mercado capitalista neoliberal con la imposición de sus instituciones, se instaura una inmediatez que recrudece la abolición del pasado y que, por efectos de un “curioso fenómeno de resonancia negativa [se quebranta la] adhesión a lo que [las sociedades] hubiesen podido y querido ser, y, más aún, su voluntad de saber lo que quieren ser en el futuro” (Castoriadis, 1997b, p. 34).

Por ello, y en ese contexto, en seguimiento de lo que alguna vez las sociedades, en la voz de los discursos de “la antigua palabra” (León-Portilla, 2003), ofrecieron a la niñez y a la juventud como materia simbólica para orientar sus trayectos vitales hacia proyectos de futuro, surge la pregunta: ¿qué conminaciones o discursos orientadores ofrece hoy la sociedad contemporánea a las y los jóvenes? Y, ante esa pregunta, como respuestas, concurren un conjunto de referencias que, si bien apuntan a esa dimensión temporal que se encarnaría en la figura de la niñez y juventud como futuro de la sociedad actual, lo que se transmite son esas clasificaciones, calificaciones, dictaminaciones, juicios y prejuicios que, en el presente de la enunciación, señalan principalmente que niñas, niños y jóvenes, en la constatación de los adultos, no son lo que deberían ser.

Así, en esa especie de uniformidad de la constatación, lo que se ofrece a niñas, niños y jóvenes no son ni propia ni exclusivamente recomendaciones prácticas o apercibimientos éticos, son, por el contrario, críticas, diatribas y recensiones por aquello que, en el momento vital que atraviesan, no han logrado y que, paradójicamente, no tendrían por qué haber logrado aún dado que se encuentran en sus procesos de constitución y de conformación como “personas sociales” (Turner, 1997, p. 120). Por lo cual, resulta contradictorio que las referencias que actualmente se hacen acerca de niñas, niños y jóvenes incluyen valoraciones como las que, a continuación, se presentan y que se transmiten en voz de docentes, orientadoras y orientadores escolares:

No cumplen con una serie de habilidades sociales, como maduración emocional, conocimiento de sí mismos.

– No tienen ni idea de qué quieren y a dónde van.

– No tienen proyecto de vida, lo más importante es tener un ingreso económico.

– No tienen un proyecto de vida fijo[i].

Igualmente, como parte de este contexto de enunciación, se habla de las y los niños y jóvenes en el presente de sus condiciones de existencia y, para situar lo que hacen y lo que harán, se los agrupa en conjuntos poblacionales que, categorizados generacionalmente, se afirma, prejuiciosamente, que actúan “con enfoque muy individualista y egocéntrico que buscan satisfacer sus propias necesidades, sin tener muy en cuenta la vida social y democrática” (Rincón, 2018, párrafo 11) y, a partir de estos diagnósticos, se procede, de forma paradójica, en la relación que socialmente se establece con ellas y ellos. Porque, frente a las ineludibles contingencias del futuro, frente a las incertidumbres exacerbadas y a las estereotipadas maneras de representarles, se asume como constatación de aquella suposición de que tendrían que haber logrado lo que debieran ser desde la presunción imaginaria que los sitúa como encarnación ambivalente del conjunto de males contemporáneos y, a la vez, de las aspiraciones de lograr una buena vida, sin considerar lo que se les ha ofrecido como materia simbólica para construir el sentido de la vida y figurar sus proyectos de futuro en la sociedad a la que pertenecen. De manera que preguntarles a ellas y ellos qué piensan y cómo imaginan sus futuros se constituye en una tarea relevante para que, socialmente, se replantee esta idea paradójica de que son el futuro de la sociedad como ese “capital” en el que se debe invertir para consolidar los avances logrados.

Las referencias de los jóvenes acerca del futuro

Para individuos y sociedades, los universos simbólicos representan la fuente que les ofrece los elementos para expresar, leer, interpretar y configurar pautas para la acción en el entorno de su cultura y ello incluye la relación con su propia temporalidad que, como creación sociohistórica, se expresa en formas narrativas. En ese sentido, cuando señalamos sucesos privilegiados con relaciones y propiedades temporales, nos expresamos discursivamente apuntalados en esos universos o sistemas simbólicos “cuya articulación cultural es ineludiblemente múltiple, divergente” e incluso podría decirse que “contradictoria” (Ricoeur, 1979, p. 14).

Con base en lo anterior y para fortalecer la reflexión, en este trabajo, se incluyen referencias empíricas que provienen de tres fuentes de datos que, en distintos momentos, se conformaron a partir de lo que jóvenes en México respondieron a preguntas acerca de cómo pensaban o se imaginaban sus futuros. Primeramente, se tomaron datos de la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) de 2005 (IMJ, 2006), la segunda y tercera fuente son datos, en breves formas narrativas, de los proyectos Jóvenes y educación: experiencia y proyecto de vida (2015-2016) y Jóvenes y educación. Imaginario y experiencia (2019), en su última fase, del año 2022.

Estos datos se utilizan, aquí, con base en la concepción metodológica que Coffey y Atkinson (1996) plantean y con la que señalan que es posible retomar datos previamente construidos y trabajados analíticamente para ser mirados desde nuevas perspectivas conceptuales y hallazgos empíricos. Por lo cual, los tres grupos de datos se articularon con base en el eje analítico que ofrece situar las referencias de las y los jóvenes acerca del futuro, a partir de sus respuestas a preguntas expresas en torno a este tema.

De los datos de la ENJ 2005 (IMJ, 2006), se tomaron las respuestas a tres preguntas que se desglosan así: En tu opinión, qué es preferible: ¿planear la vida o adaptarse a los acontecimientos?; ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la siguiente afirmación?: El futuro es tan incierto que es mejor vivir al día: y ¿Cuáles son las tres primeras cosas que en lo personal esperarías en el futuro? La encuesta referida se realizó a nivel nacional y, según su nota metodológica, sus enunciados se construyeron de manera afirmativa para ser respondidos mediante afirmaciones dicotómicas o bien mediante escalas de acuerdos o desacuerdos. Para este trabajo, se utilizan los datos que, en la encuesta, se construyeron en la región centro, que incorporó a los jóvenes que, en 2005, habitaban la Ciudad de México y los Estados del centro de la República Mexicana. La dimensión etaria incluye a jóvenes entre 12 y 29 años (IMJ, 2006).

En cuanto a los datos construidos en 2015-2016, se eligieron las respuestas que se ofrecieron, en forma de breves narrativas, a la pregunta abierta: ¿Cómo imaginas tu vida futura como adulto? Estos datos se construyeron en la Ciudad de México, en tres escuelas secundarias públicas situadas en zonas urbanas y semiurbanas de la ciudad. La dimensión etaria de este estudio se concentró entre los 11 y los 15 años, participaron 354 jóvenes y abarcó los tres grados escolares del nivel.

Finalmente, los datos construidos en 2022 provienen de las respuestas a dos preguntas abiertas: En algún momento de tu formación escolar (secundaria, bachillerato, estudios técnicos o licenciatura), ¿imaginaste cómo sería tu futuro cuando fueras adulto?; y ¿Consideras que la pandemia de la COVID-19 afectó tus proyectos de formación y de vida? Ambas preguntas pertenecen al cuestionario Experiencias de los jóvenes en la definición de sus proyectos formativos y de vida, el cual se diseñó para ser autoadministrado en el formato Google y se distribuyó a través de profesores universitarios cuyo trabajo se relaciona tanto con la formación en licenciatura como la difusión y divulgación en ciencias y humanidades. Todos pertenecientes a universidades públicas situadas en la Ciudad de México. Los participantes fueron 153 jóvenes, tanto estudiantes (licenciatura y posgrado) como egresados de distintos niveles educativos (desde profesional técnico hasta posgrado) y la dimensión etaria del estudio se situó, para este grupo de datos, entre los 19 y 29 años.

El futuro de los jóvenes en el año 2005

Quienes contestaron la ENJ 2005 (IMJ, 2006), con sus respuestas, expusieron la ambivalencia y ambigüedad que representa el futuro. Porque, ante las preguntas: En tu opinión, qué es preferible: ¿planear la vida o adaptarse a los acontecimientos? y ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la siguiente afirmación?: El futuro es tan incierto que es mejor vivir al día, 61.8 % respondió que es mejor “planear la vida” y 48.5 % que es mejor “vivir al día”.

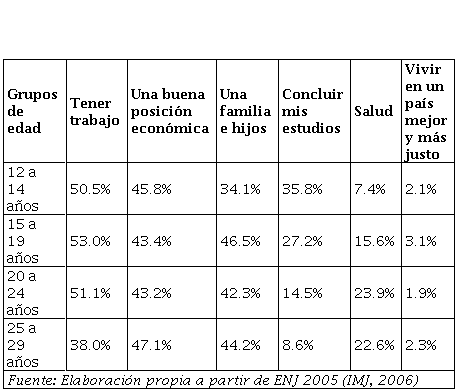

En cuanto a la pregunta sobre las tres cosas que esperarían para el futuro, 48.2 % señaló, en primer lugar, que esperaría “tener trabajo”; 44.9 %, que esperaría “una buena posición económica” y, 41.8 %, “una familia”. Es decir que, si bien, en algún ámbito de sus experiencias, podrían haber llegado a pensar que es mejor vivir al día porque el futuro es incierto, de manera general, apelaron al futuro en la forma de planes que, de cierta manera, pudieran llevarlos a conseguir un trabajo, conseguir una buena posición económica y formar una familia. En este espectro, los más jóvenes, quienes estaban en el rango etario entre 12 y 14 años, esperaban también concluir sus estudios. En menor proporción, se indica que esperarían tener salud y un porcentaje mínimo esperaría vivir en un país mejor y más justo, como se indica en la Tabla 1.

Tabla 1

Tres cosas que esperan del futuro

El futuro de los jóvenes en 2015-2016

En el caso de los datos construidos entre 2015 y 2016, los jóvenes respondieron a la pregunta abierta de ¿Cómo imaginas tu vida futura como adulto? Y, con sus respuestas, 59.9 % señaló que “se imaginaban estar trabajando” o “tener un trabajo”; 34.1 % señalaron que se imaginaban terminando sus estudios; y 33.0 % hablaban de “tener una carrera”. En este contexto, 47.7 % indicó que se imaginaba con una familia. Algunas referencias narrativas que agregaron al respecto, de manera general, resultan significativas porque apelan al futuro señalado por “la conclusión de los estudios”, la educación ocupa un lugar significativo en sus vidas; así como por la consolidación de una posición económica que les permita formar una familia, tener hijos, una casa, autos, mascotas, poder viajar y apoyar a sus familiares. Por ejemplo: “Terminar la escuela con buenas calificaciones para poder tener un buen trabajo, tener mi casa, hijos y a toda mi familia completa, ganar bien, me gustaría tener dos hijos, trabajar en viajes en autobús o ser jefe de autobuses” (S44-1D-14).

Pues para mí esto es: quiero terminar toda mi carrera porque quiero ser una gran doctora, pero si soy doctora quiero tener mi propio hospital. Porque esto es muy importante para mí, para que mi mamá y mis abuelitas se sientan muy orgullosas de mí y así el día que a mi familia les falte algo o necesiten dinero ahí estaré yo para darles dinero o comprarles lo que haga falta. (S44-1D-24)

Ciertamente, imaginan el futuro con más responsabilidades de las que enfrentan como jóvenes. Sin embargo, las enuncian en términos eminentemente individuales, no las remiten a formas de organización o de concurrencia y articulación de responsabilidades o compromisos colectivos y no parece que las imaginen, en esos términos, más bien son responsabilidades que ellas y ellos adquirirán como individuos cuando sean adultos:

La vida adulta es una etapa de la vida, la de mayor responsabilidad, es que si tienes una familia, debes cuidarla, protegerla y trabajar para poder mantenerla fuerte, si tienes problemas arreglarlos y salir adelante, es cuidar bebés e hijos. Es conocer etapas de la vida que solo pueden pasar una vez. Yo quiero ser una veterinaria, me gustaría tener dos hijos, pero eso no se puede saber. La vida guarda tesoros y sueños, pero tú los tienes que conseguir, la vida adulta, es el resultado de la juventud. La adultez es una etapa de vida única, vívela como si sólo pasará una vez, porque así es, una etapa que sólo se vivirá una vez en esta vida (S44-1D-26).

Quisiera tener una casa, un trabajo estable y una familia con 2 hijos: una niña y un niño. Una mascota, un esposo que los dos sostendríamos la casa y mi trabajo que sería de bióloga marina o veterinaria para cuidar animales que estén lastimados para sanarlos (S44-1D-37).

Si bien estos futuros imaginados se nutren de formas estereotipadas y algunas son meramente imaginarias en cuanto a cómo podría llegar a concretarse su existencia, imaginan formas que, con sentido del humor, se nutren de algunas representaciones animadas por las significaciones imaginarias de la época y del mercado:

Yo como profesión y vida es ser un biólogo marino, solo estar en la tierra para ir a los laboratorios, vivir en el mar y laboratorios, respirar laboratorios y comer… comida, no voy a comer laboratorios ni mar. Desarrollar mi trabajo al máximo y luego ser comido por un megalodón o el kraker. Ya en serio quiero ser biólogo marino, tener una vida exitosa y tener una casa y tener un lego raro de Jurassic World (S44-1D-6).

Etapa final de la madurez, ver al entorno de otro modo. Salir y trabajar. Estudiar una carrera de piloto aviador o una carrera en la industria automotriz, trabajar en las grandes compañías: Ferrari, Pagani, Subaru, etc. Me veo con un gran empleo, una casa y viviendo en Dubai: La Ciudad del Futuro (S49-2TE-15).

El futuro de los jóvenes en 2022

Para el caso de los datos construidos en 2022, en las preguntas: ¿Imaginaste cómo sería tu futuro cuando fueras adulto? y ¿Consideras que la pandemia de la COVID-19 afectó tus proyectos de formación y de vida?, se podría decir que las respuestas se asemejan a las que se proporcionaron en los otros dos grupos de datos, ya que, en cuanto a la imaginación de su futuro para cuando adultos, 50.98 % respondió que, en algún momento de su formación, sí se imaginó un futuro, 41.17 % no lo hizo y 7.84 % no lo recuerda. Quienes respondieron que sí imaginaron un futuro (74.35 %) describieron escenarios en los que tener un trabajo, estabilidad económica, realizarse como personas y como profesionales, trabajando en lo que estudiaron, y contar con ciertas posesiones (casa, auto) eran elementos centrales de esos futuros:

– “Trabajando de lo que haya decidido estudiar” (R-61).

– “Terminar mis estudios a tiempo, trabajar mucho y tener dinero” (R-38).

– “Teniendo casa, coche propio, viajes” (R-146).

– “Viviendo en Coyoacán trabajando como maestra” (R-46).

– “Sabía que quería terminar una licenciatura y que me gustaría también tener un posgrado” (R-3).

Sin embargo, en este caso, formar una familia o tener hijos estuvo presente solo en las referencias de cuatro de los participantes; de la misma manera, dos expresaron la perspectiva de incluir una pareja en su vida futura, como posibilidad. En este sentido, además, las referencias al futuro están mucho más centradas en la realización personal-profesional a través del trabajo:

– “Con mi carrera terminada, mi propio departamento, un carro o una moto, no me veo casada, pero sí con una pareja, aprendí que es tu decisión si quieres o no tener hijos” (R-89).

– “Tenía un buen trabajo, un carro y tenía la solvencia para independizarme” (R-30).

– “Atendiendo pacientes en mi consultorio” (R-31).

– “Esperaba poder ahorrar lo suficiente para comprar una casa o departamento propio. También pensé que tendría posibilidad de jubilarme con alguna pensión” (R-33).

– “Imaginé un proyecto educativo de carácter formador, en el cual pude aprovechar todas las estrategias, al mismo tiempo unir y complementar con mi otra licenciatura” (R-36).

– “Superándome académicamente” (R-74).

Cabe destacar que, en cuanto a estos aspectos, en el caso de los datos construidos entre 2015 y 2016, se registraron algunas referencias al futuro en las que también las y los jóvenes hablan de solo tener trabajo, propiedades y alguna mascota, sin hablar de formar familias o tener hijos:

– “Imagino mi vida a futuro con una casa en otro país, un buen trabajo, viajando por el mundo, conociendo cosas nuevas, yo creo que estaría feliz, tendría una mascota, no sé si tener hijos, sin problemas” (S44-2D-23).

– “No comprometida, siendo responsable, tener un buen trabajo. Y tener una casa con un perro” (S49-1B-11).

– “Pues me imagino con un buen empleo, de qué, no sé, pero es bueno, con una casa grande en un lugar civilizado, pero antiguo, tranquilo, con una pareja (sin hijos) y un auto lujoso, no tanto, pero sí un poco, con una economía muy buena, mis padres, viejos, pero fuertes, mi hermano, igual que yo y con unos amigos muy buenos” (S44-2D-50).

En cuanto a las respuestas a la pregunta ¿Consideras que la pandemia de la COVID-19 afectó tus proyectos de formación y de vida? del estudio de 2022, 58.13 % respondieron que la pandemia sí afectó sus proyectos, 28.10 % que no los afectó y 13.72 % que tal vez fue así. Entre las respuestas de quienes señalaron que la pandemia les afectó, señalan que las afectaciones económicas fueron relevantes tanto como las que incidieron en su salud emocional y en el vínculo social, en su forma de interacción y convivencia. Quienes respondieron que la pandemia sí afectó la realización de sus proyectos plantearon una gran diversidad y, por tanto, singularidad de razones ―las que se constituyen motivo de otro estudio―; sin embargo, hubo un aspecto que, se puede decir, concentró las referencias y es el caso de quienes estaban estudiando en estos años de confinamientos. Porque para ellas y ellos la mayor afectación fue a sus proyectos formativos en tanto que se suspendieron todas las actividades de prácticas, así como las realizaciones del servicio social, la asistencia al laboratorio y, en algunos casos, los trabajos de tesis:

– “Al haber imaginado mi formación durante las prácticas sentí que obtendría más confianza para realizar las cosas, pero con la Pandemia sentí un considerable retroceso en mis conocimientos y habilidades como persona” (R-4).

– “Cuando estudié promoción de la salud, no pude ir a los laboratorios y ver de cerca lo que veíamos en clase” (R-50).

De manera que, a partir de los datos y con base en la concepción de que el carácter fundamental de nuestra experiencia del tiempo, según Ricoeur (1979), es que esta “jamás es vivida directamente; que no consiste nunca en una vivencia inmediata y muda, sino que se halla articulada siempre por sistemas simbólicos de graduación variable” (p. 11), es posible afirmar que, en cuanto a la concepción de lo que puede ser el futuro para los jóvenes como parte de su experiencia, en su mayoría, ellas y ellos aún cuentan con algunas referencias simbólicas que los llevan a proponerse un futuro posible en el que, además de la educación, se imaginan conformándose como sujetos en una sociedad en la que el trabajo es una institución social que les ofrece ciertas pautas para configurar el sentido de la existencia:

Bueno yo me imagino en un consultorio, sentada y vistiendo una bata blanca, siendo una gran doctora. Me observo ayudando (curando) a las personas, salvándolas de alguna enfermedad que tengan. También me imagino teniendo un coche y saliendo de vacaciones con mi familia. (S44-2D-35)

Si bien, como se planteó a partir de las respuestas a la ENJ 2005 (IMJ, 2006), los jóvenes, frente al futuro, pueden experimentar un cierto grado de ambivalencia y ambigüedad en cuanto a si es propicio ceder al impulso de mejor “vivir al día”, en su mayoría, en los tres grupos de datos, y a lo largo de diecisiete años de este siglo y con una pandemia de por medio, los jóvenes de quienes se trata en este estudio aún apelan a ciertas formas de responsabilidad y formas de vida que les ofrezcan procesos de regulación y adaptación situacional correspondientes al anhelo humano de afrontar la realidad vital y social que se les presenta.

Por otro lado, es relevante señalar que, en los tres grupos de datos, las referencias al futuro se plantean de manera eminentemente individual y, si bien en el caso de los datos construidos en 2015-2016 los jóvenes hablan de “ayudar a los demás o a sus familias” o que a través del ejercicio de sus profesiones futuras esperan ayudar a personas o animales, en general, estas referencias prácticamente no incluyen ideas acerca de un futuro en el que la colectividad o la sociedad tenga un futuro. En este punto, es significativo apuntar que, en el caso de la ENJ 2005 (INJ, 2006), vivir en un país mejor y más justo fue respondido afirmativamente solo por 2.4 % de las y los jóvenes que la contestaron, por lo cual podría pensarse que se ha generado un efecto creciente de individualización de los sujetos, con el ensombrecimiento de la dimensión colectiva de las sociedades, en la que los sujetos se constituyen y la constituyen tanto individual y colectivamente.

Con base en ello, surgen algunas interrogantes en cuanto a las formas que adquiere la imagen de futuro que la sociedad contemporánea puede ofrecer a las y los jóvenes, tanto para que configuren el sentido que precisan para vivir y llevar a cabo el trayecto de sus existencias como para que participen de los procesos de conservación, fortalecimiento y cambio que cada sociedad representa con la institución de su propia temporalidad.

¿Qué imagen de futuro ofrece la sociedad a su niñez y juventud?

En el año 69 del siglo pasado, en el prefacio a Cultura y compromiso, Margaret Mead (2006) discurría en torno de las versiones antagónicas que de las culturas se ofrecían a la infancia y juventud de entonces para configurar una identidad, los vislumbres de pertenencia y las pautas para la acción en el entorno de sus sociedades. Al respecto, Mead se planteaba algunas preguntas: “¿Con qué pasado, presente o porvenir pueden comprometerse los jóvenes idealistas? ¿En las culturas humanas tal como existen en la actualidad hay algo digno de ser salvado, digno de concitar (…) compromiso?” (p. 16) y cerraba este prefacio con la afirmación prácticamente categórica de que “sólo en la medida en que nos entendamos con nuestro pasado y nuestro presente habrá un futuro para los más viejos y los más jóvenes de entre nosotros que comparten el entorno total” (p. 17).

En ese sentido, y a partir de las condiciones que enfrentan las infancias y juventudes tanto en relación con los aspectos materiales de la existencia como de los relativos a las significaciones imaginarias con las que podrán nutrirse las creaciones individuales y colectivas, las preguntas de Mead son muy actuales porque conllevan la potencia imaginaria para, en la recuperación reflexiva del pasado, sobreponernos al instante del presente y figurarnos otros modos de ser, otra temporalidad, otra idea de futuro y otros proyectos. Así, de acuerdo con las referencias de las y los jóvenes acerca de los futuros que se imaginan, podemos reconocer que aún apelan a las instituciones de la sociedad, aquellas con las que, en su institución, se respondió, como sentido encarnado, a las preguntas de: ¿quiénes somos?, ¿qué necesitamos?, ¿cómo lo nombramos?, ¿cómo lo realizamos? y ¿qué nos hace falta? (Castoriadis, 1999) y de las que el lenguaje, el individuo, la familia, la educación y el trabajo son centrales para la realización de la vida individual y colectiva.

De tal forma que, cuando en sus respuestas las y los jóvenes aluden a estas instituciones, podemos decir que recurren a ellas en busca de sentido. Porque, en su carácter de transhistóricas (Castoriadis, 2001), estas instituciones efectivamente son portadoras de sentido y, aunque “su organización y contenido específico son, cada vez otros” (Castoriadis, 2001, p. 124), indican las características de toda sociedad humana. Que “no puede haber sociedad que no garantice la reproducción y la socialización de cada nueva generación [como la familia] cualquiera que sea su forma” (Castoriadis, 2001, p. 124)[ii], que no puede haber sociedad que no asegure la transmisión de la cultura (antigua, heredada), de la historia de esa sociedad, de los saberes y su historia, de las técnicas ―generales y específicas― relativas a la agricultura, la artesanía y la fabricación de objetos, como es el caso de la educación. Y, por supuesto, que no puede haber sociedad “en la que no se instituya un tipo cualquiera de individuo” o que “cada lengua es diferente, pero no puede haber sociedad sin lenguaje” (Castoriadis, 2001, p. 124).

Por otro lado, que los jóvenes hablen acerca de que en el futuro esperan tener trabajo, seguridad económica y ciertas posesiones, además de una casa, efectivamente es indicativo de que, como en cualquier momento histórico-social, pensar en el futuro involucra la referencia al aseguramiento de ciertas condiciones materiales para la subsistencia en un entorno social dado. Más aún, aspirar a contar con un trabajo en el futuro ratifica el estatuto del trabajo como institución y que este es la “corroboración de las condiciones finitas de la experiencia humana [que señalan] la imposibilidad individualizada de satisfacción de necesidades [y que mediante esta] acción transformadora, que no se puede pensar sin la intervención de la imaginación y del cuerpo que trabaja” (Mier, 2017, p. x), se logran satisfacer no solo los requerimientos materiales de la vida individual, sino aquellos relativos a la dimensión del vínculo colectivo.

En ese sentido, frente a las dificultades con las que actualmente se concretan las formas de atención a las condiciones básicas de vida ―trabajo, casa, salud, educación―, acrecentadas por las formas contemporáneas en las que se realiza “la división social [sexual] del trabajo” (Durkheim, 1982), además de “la segmentación calculada y calculable de las modalidades eficientes” (Mier, 2017) y eficaces del impulso productivista del capitalismo, el trabajo ha sufrido una creciente flexibilización/terciarización en la que, como mercancía anómala, ha pasado a ser una forma de externalidad en el circuito económico. Resulta muy significativo que, en estas condiciones, las y los jóvenes expresen que desearían contar con un trabajo en el futuro y que todavía piensen que es pertinente tratar de concretar las condiciones materiales adecuadas para sostener su existencia, porque esto hace referencia a su consecuencia en cuanto apelan a que la sociedad les ofrezca tanto las significaciones con las cuales configurar las representaciones, afectos y deseos de sí mismos, de los otros y del mundo, como que les ofrezca las condiciones materiales para que el proyecto de tener un trabajo no sea solo una quimera de sobrevivencia, sino que socialmente se concreten las condiciones para la realización del trabajo como materialización del ser humano y acción transformadora.

Sin embargo, esta persistencia de los jóvenes en apelar a las significaciones que les ofrece su sociedad es mucho más problemática que la relación directa entre necesidades y medios, porque, en esta dinámica, también entra la dimensión de las finalidades y las modalidades, funcionales e imaginarias, en su articulación con los referentes que, para la significación, ofrece la sociedad contemporánea. Lo problemático radica en que, en las referencias al futuro, a sus futuros, las y los jóvenes incluyen alusiones a los referentes que, en la actualidad, se dispersan prácticamente de manera homogénea por medio de mercancías ―portadoras de significaciones― y de lo que, a través de los medios de comunicación masiva y de las redes sociodigitales, se transmite[iii]. Por lo que algunos jóvenes hablan de “ser comido por el kraken”, de vivir “en Dubai: La Ciudad del Futuro”, ser “actrices de Hollywood” o bailarinas clásicas sin antes haber participado en procesos formativos en estas disciplinas.

Tal pareciera que las significaciones que en la actualidad se ofrecen no encuentran asideros en lo real-concreto que les permitan apuntalar las creaciones imaginarias de algunos jóvenes, lo que deriva en la formulación de proyectos cuya trama es eminentemente imaginaria. Tanto si figuran futuros en los que vivirán vidas de ensueños diversos:

Yo en el futuro quiero ser un arquitecto, pero como me aburren las matemáticas quiero irme a Michoacán y ser rico, comprarme una casa en París, en Estados Unidos, en Acapulco y tener albercas, un Ferrari rojo con negro, hacer una familia con las personas que más amo: Marifer. Tener una linda y hermosa hija que sea igual a Marifer, guapa e inteligente, y ser un buen futbolista. (2015-2016)[iv]

Como los que postulan futuros en los que la responsabilidad individual es el centro y que mediante el esfuerzo y dedicación personales lograrán lo que se dice tiene que ser ese futuro del mérito y del éxito individual, como una especie de adecuación a la idea del puro progreso que se torna ciego en tanto pauta del impulso para el crecimiento sin fin, y que para los procesos de constitución de los sujetos ha estado representado por el régimen del “principio modulador” (Deleuze, 2014, p. 280) de la correspondencia del salario con los méritos que, como exigencia continua, equivalente, de crecimiento y expansión a través del esfuerzo individual constante, sometido al control continuo, se cristalizará en el logro de ese mérito y, por tanto, del éxito como la clave del progreso:

Pues yo me imagino tener un buen trabajo en el cual tenga dinero para complacerme, tener lujos… Luchar siempre por lo que quiero y ayudar a las personas que lo necesiten, ser una buena adulta y sé que así lograré todo lo que me propongo. Ser mejor cada día y no creerme tanto, tener mucho éxito.

A pesar de todo ello, en su mayoría, los jóvenes insisten y piensan en el futuro de maneras en las que articulan las condiciones del momento vital que atraviesan con las significaciones que se les ofrecen y, a pesar de los embates de las realidades que genera esa dinámica económica expansiva y homogeneizadora, pueden, todavía, plantearse alternativas, figurar, planear, fantasear y pensar en su futuro desde otros lugares imaginarios: “Trabajar de carpintero, casarme, tener 2 hijos y de viejo causar alegría” (2015-2016); “Trabajando en lo que estudié y lo que me hiciera feliz; y también teniendo tiempo para mi vida personal” (2022); “Imaginaba que, a la edad que tengo, ya tendría concluida mi licenciatura, asimismo estar en un empleo estable y relacionado con mi carrera, ser totalmente independiente” (2022);

Pues terminar una carrera, yo quiero, no sé, creo que quiero estudiar doctora, maestra, no sé, pero quiero tener un futuro maravilloso, casarme, tal vez una hija o un hijo, no sé, será, depende de mi futuro, me quiero pintar el pelo, no sé, pero algo que deseo es tener mi fiesta de XV años, tener un novio que me quiera y me respete y no me mienta. Como el hermano de mi amiga es muy guapo. Ir en la misma prepa que mi mejor amiga, ella es muy especial para mí, es como mi hermana, la amo con toda mi alma. (2015-2016)

Esto se presenta así porque, frente al desasosiego de un mundo y de una sociedad que ha evacuado su pasado y con ello prácticamente ha renunciado a figurarse una idea de futuro en la consagración del presente inmediato e infinito, los jóvenes, en su apuesta por el sentido, aún apelan al proceso de darse un mundo otro de significaciones y representaciones que los libren del sin sentido del mundo y de la muerte. Porque, en su proceso de constitución y de figuración de un mundo y de un futuro, los jóvenes, como sujetos, enfrentan la casi absoluta incertidumbre de la exigencia de expansión sin límite del presente que pone en entredicho sus potencias y capacidades de representación, afección y deseo que los sentencia a:

Tener que vivir únicamente en, por y para el presente, «vivir al día», llevando al extremo la puesta en duda de cualquier proyecto, planeación o acción [porque en esas condiciones] difícilmente se vuelve pensable conservar al menos la ilusión de que no todo será efímero e incluso inútil. (Rocha y Murga, 2004, pp. 175-176)

En ese sentido, los jóvenes son consecuentes porque apelan a la posibilidad de que, en algún momento, puedan concretar esa idea de futuro que buscan figurar a partir de sus procesos de fantasmatización apuntalados en el mundo de significaciones y representaciones que lo social les tendría que ofrecer como sentido ―y como sentido encarnado en las instituciones―. Recurren, con ello, a la posibilidad de articular su deseo singular con lo social y transformar sus creaciones fantasmáticas en creaciones sociohistóricas efectivas, con la aspiración de que esos deseos, esos proyectos de futuro, no se queden en el terreno de las ensoñaciones diurnas y mucho menos en el terreno de las fantasmagorías delirantes. Es decir, apelan a crear sentido de la existencia y, en lo posible, en concordancia con sus entornos.

Consideraciones e interrogantes finales

En el contexto de estas reflexiones, las significaciones sociales imaginarias son un haz y un magma de remisiones a otra cosa a partir de la exigencia de la propia significación de que todo, en el mundo humano, significa algo colectivamente. Con el capitalismo y sus transformaciones, en su exigencia indiferente de la maximización del costo-eficiencia para la acumulación, las significaciones del mercado se han instaurado como la significación de la indiferencia en sí misma.

Con lo cual, la exigencia de la equivalencia, como parte de esta significación, lleva todo, o prácticamente todo, al régimen de la equiparación y del tiempo único donde, de igual modo, los regímenes de intercambio, los lazos de reciprocidad, los vínculos, los modos de hacer y decir y los valores de la sociedad quedan sometidos a la regulación de lo indiferente y del presente infinito, donde no hay posibilidades de proyecto, ni de futuro, en tanto que pareciera que todo estaría condenado a la inmediatez.

Por consiguiente, aquellas preguntas que planteaba Margaret Mead (2006), a las que se hacía referencia párrafos arriba, son muy actuales y, además, luego de la reflexión en torno de los futuros de los que hablan los jóvenes ―desde los datos de referencia citados―, suscitan otras preguntas en cuanto a las posibilidades de que, en su movimiento y reflexión, la sociedad se permita des-ocultar las múltiples temporalidades que los sujetos y la sociedad misma generan incesantemente. Esto último con la creación de representaciones, afectos y deseos que, en este sentido, serían los propulsores de esa vida social a la que se refiere y con los que, a su vez, se potenciaría la creación de una temporalidad otra que es la que se oculta con el manto de la homogeneización del tiempo único, infinito, del presente sin fin y mensurable.

Pues ese tiempo que oculta la diversidad de temporalidades es un tiempo circunscrito a la pura realización del momento que impone este régimen de indiferencia instrumental de la concreción efectiva de la irracionalidad del mercado, que implica la objetivación del futuro en el presente susceptible de venderse como mercancía, cancela la multiplicidad de tiempos locales, con lo que se sacrifican las diferencias y la alteridad, y se impactan las posibilidades de significación y sentido, tanto individual como colectivo; con lo que el futuro pierde su cualidad de figuración imaginaria y de proyecto por-venir. Porque no hay solo el tiempo de lo mismo, del discurso único, de la pura linealidad, de la estratificación o solo el tiempo de la eficacia y de la eficiencia, del vacío de la significación.

En ese sentido, ¿qué responsabilidad, como sociedad, se asume para ofrecer a la niñez y juventud las pautas para figurar dimensiones éticas, pautas para la acción, para la configuración de vínculos, para la imaginación de futuros posibles y para recobrar la dimensión colectiva de la vida social? Más aún, como sociedad, ¿cómo se contestan los esfuerzos de los jóvenes para investir de futuro sus proyectos, de imaginar sus propósitos de que algo tenga sentido? ¿Qué proyecto de futuro se ofrece a los jóvenes que, consecuentemente, apelan a las significaciones que la sociedad les tiene que ofrecer para conformarse como sujetos y no poner en peligro la articulación de sus deseos en la suspensión simbólica del vacío de la temporalidad única que se instaura? ¿Cómo los acompañamos pertinentemente en el movimiento que implica figurar sus proyectos de futuro con futuro?