SUMARIO: 1. Introducción; 2. Metodología; 3. Contexto económico, legislación laboral y políticas de empleo en la Argentina durante las últimas décadas; 4 Población ocupada en la agricultura argentina según los censos de población y agropecuarios; 5. Medición del empleo registrado agrícola en la Argentina 5.1 La registración según las características personales y ocupacionales de las y los trabajadores 5.2 La registración según tipo de contrato laboral 5.3 La registración laboral según provincias y actividades productivas 5.4 Registración laboral y niveles de las remuneraciones; 6. Conclusiones ; 7. Bibliografía

1. Introducción

Los procesos de desregulación económica y normativa de finales del siglo XX van a estimular el ingreso de inversiones extranjeras y nacionales en la agricultura de la Argentina, dirigidos a producción de alimentos y biocombustibles. Distintos conglomerados empresariales que incluyen fondos de inversión privados, compañías de gestión de activos, bancos y otras instituciones financieras y la creciente integración a los mercados mundiales lleva a un crecimiento de la producción y a una profundización del proceso de acumulación a través de la integración vertical y de las alianzas con industrias clave.

En este contexto de reestructuración social y productiva, los mercados de trabajo agrícola experimentaron transformaciones importantes por renovación de algunas de sus características históricas, pero también por la aparición de otras novedosas.

Así, a las características particulares relativas a la estacionalidad de la demanda de empleo, se agregaron los efectos del proceso de reestructuración que “desembocaron en una”nueva agricultura” de carácter flexible que combina tanto “nuevas” como “antiguas” tecnologías y diferentes formas de organización del trabajo, caracterizándose los procesos de trabajo y los mercados laborales por su heterogeneidad y diversidad (Quaranta, 2007:67).

En este sentido, de manera creciente las empresas han venido desarrollando estrategias laborales tendientes a una mayor flexibilización en la contratación y uso de la fuerza de trabajo agrícola. Estas transformaciones en los procesos productivos no sólo acentuaron la participación de los trabajadores temporarios, sino que, además, modificaron su perfil.

Esta tendencia obedecería a cierta “autonomía” por parte del trabajo estacional respecto de las condiciones propias del ciclo productivo anual, (...) para pasar a ser explicada por las estrategias empresariales que buscan minimizar el uso de trabajadores permanentes “sustituyéndolos” por la contratación continua de trabajadores transitorios” (Neiman, 2010:7).

Las estrategias empresariales van a perseguir -en diferente medida y según el caso- modalidades cuantitativas y cualitativas de reorganización del trabajo en busca de sostener o profundizar la acumulación de capital (Quaranta y Fabio, 2011:194). A través de estrategias de flexibilidad funcional (Neiman y Quaranta, 2001) van a intervenir sobre aspectos asociados al volumen de mano de obra, a las relaciones de trabajo y a los tipos de trabajadores; a las competencias y las calificaciones; a los sistemas y niveles de remuneración; a la externalización de las tareas; al control del proceso de trabajo, entre otros, combinando flexibilidades referidas tanto al mercado como al proceso de trabajo, buscando sostener sus procesos de acumulación (Neiman y Quaranta, 2001).

Estos efectos se destacan principalmente en la segmentación de los mercados de trabajo, en el incremento de la estacionalidad, en las formas de contratación, en los nuevos requerimientos de calificaciones, en la organización del proceso de trabajo, las nuevas modalidades de control de los trabajadores, en los sistemas de remuneración, la profundización de las migraciones laborales, los cambios en el perfil socio-demográfico de los trabajadores, entre otros.

El empleo no registrado (popularizado como trabajo “en negro”) en tanto forma límite de precariedad laboral genera situaciones de alta vulnerabilidad1 laboral para las y los trabajadores, asociado a situaciones de inestabilidad ocupacional y de remuneraciones bajas o también inestables. En términos concretos, el trabajo no registrado impacta directamente sobre las vidas de los trabajadores en tanto no tienen garantizada la cobertura de salud, no reciben la totalidad de los beneficios del sistema contributivo de asignaciones familiares, no cuentan con el seguro por desempleo en el caso de ser despedidos, y finalmente no reciben los beneficios de la jubilación cuando se retiran del mercado laboral; también se ven afectados por la ausencia de beneficios que no están en relación directa con la seguridad social, como la indemnización por despido, las vacaciones pagas y aguinaldo. Por último, también impacta en la imposibilidad de la afiliación sindical y sobre la percepción de ingresos por debajo de los establecidos en los convenios colectivos y del salario mínimo legalmente establecido.

En este artículo nos enfocamos en la problemática de la registración laboral en el agro argentino profundizando en algunas de sus especificidades, más allá del amplio reconocimiento existente respecto a su extensión en el país. Si bien existe suficiente evidencia basada en exámenes cuantitativos y en estudios de caso acerca de la presencia generalizada de situaciones de empleo agrícola no registrado, no se ha profundizado en el análisis particularizado de los distintos grupos de trabajadores, y variables clave con las que se relaciona este fenómeno.

En este sentido, este artículo examina el alcance y niveles de la registración laboral según características personales de los trabajadores (edad, género), formas de contratación laboral, actividades productivas, niveles salariales y provincias de residencia de los trabajadores, entre las principales dimensiones.

2. Metodología

La información utilizada en este artículo proviene de la Encuesta a Asalariados Agrarios (EnAA) implementada en 2015 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). Dicha encuesta se realizó durante los años 2013- 2014 a una muestra representativa de hogares con asalariados agrarios residentes en zonas rurales y urbanas en localidades de hasta 25.000 habitantes (se entrevistaron a 4.866 asalariados agrarios) de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Su objetivo principal era relevar un conjunto de condiciones relacionadas con las características de los hogares, la inserción laboral y el acceso a protección social de los asalariados agrarios en esas provincias2.

El diseño de la muestra de hogares a los cuales contempla la aplicación de un esquema bietápico en el que se considera unidad primaria de muestreo (primera etapa) al “segmento rural” y al “segmento urbano de localidades de hasta 25.000 habitantes” correspondientes a las fracciones y radios del Censo Nacional de Población y Viviendas de 2010, en ambos casos que incluyan población en hogares con presencia de asalariados ocupados en actividades productivas agropecuarias. La unidad secundaria de muestreo (segunda etapa) es la “vivienda rural y la vivienda urbana de localidades de hasta 25.000 habitantes” en la que al menos un integrante del hogar (o de los hogares para el caso que haya más de uno) correspondiente a esa vivienda se haya desempeñado como asalariado agropecuario durante el período de referencia (semana) utilizado en el Censo de 2010. La elección de utilizar los datos de la EnAA en el presente estudio se fundamenta en la amplitud de temas por un lado en cuanto al trabajo agrario, y, por otro lado, la amplitud geográfica que abarca, donde cada región del país está representada al menos por una provincia.

La información de base para construir el marco muestral es la que surge del Censo Nacional de Población y Viviendas 2010 para cada una de las provincias incluidas en este estudio, siempre a nivel de segmento rural (agrupado y disperso) y urbano de localidades de hasta 25.000 habitantes.

3. Contexto económico, legislación laboral y políticas de empleo en la Argentina durante las últimas décadas

La recuperación de la crisis económica producida desde mediados de 2002 y la creciente expansión de la demanda del mercado interno, más la recuperación de los precios internacionales, fortalecieron la demanda de los productos agropecuarios (Barsky y Gelman, 2009). En 2003 se inicia una etapa en la que la economía comienza a registrar elevadas tasas de crecimiento, con un incremento anual promedio de 7,8% entre ese año y 2011, incluso a pesar de la desaceleración registrada en 2009 como consecuencia de la crisis internacional y de la importante sequía que afectó al sector agropecuario ese año.

Durante este periodo se combinaron el aumento de superficies sembradas con un continuo incremento de los rendimientos, lo que provocó saltos espectaculares en materia productiva. Entre 1990/91 y 2006/7 la producción de cereales y oleaginosas creció un 144.3%, lo que representa una tasa anual directa del 9%. La producción de cereales y oleaginosas que promedió los 35 millones durante los años 80, tuvo un crecimiento importante durante los 90 llegando a culminar la década con un total de 64.3 millones de toneladas. A partir del 2000 este comportamiento continuó, con un constante crecimiento de la producción que en la campaña 2007/8 superó los 96 millones de toneladas. Un motor decisivo de este proceso fue la producción de soja, ocupando para 2006/7 el 53% de la superficie cultivada y el 51.4% del volumen producido (Barsky y Gelman, 2009).

El boom sojero se concentró en la zona pampeana, desplazando al maíz, el trigo y el girasol, estableciéndose como el principal cultivo. En el caso de la región extra pampeana, si bien la soja tiene menor competitividad que en la zona pampeana, desplazó al algodón en el Chaco, la caña de azúcar en Tucumán y el tabaco en el Noroeste Argentino (NOA). Otra consecuencia fue el desplazamiento de la producción ganadera vacuna hacia las regiones extra pampeanas, y el cambio de la producción extensiva por sistemas intensivos (del tipo feed-lot). El stock ganadero pasó de 52.960.000 cabezas en el 2003 a 55.890.000 en el año 2007 (Barsky, 2013).

En cuanto a las y los trabajadores asalariados, las políticas macroeconómicas pasaron a articularse con las políticas sociales y de empleo afectando positivamente en el trabajo agrícola. En este contexto “se reactivaron instancias de discusión salarial, como la negociación colectiva y el salario mínimo, se fortaleció la fiscalización del empleo, se implementó un conjunto de políticas activas de empleo y se modificaron diversos aspectos de la legislación laboral” (MTEySS, 2010:12). La participación de la remuneración total al trabajo asalariado en el valor agregado bruto de la rama también muestra una tendencia positiva al pasar de 15,3% a 25,2% entre 2004 y 2013 (INDEC, Dirección de Cuentas Nacionales).

Entre 2003 y 2008, se registró una fuerte creación de empleo registrado, que estuvo asociada con una elasticidad empleo producto elevada, que más tarde viró hacia una tendencia decreciente (OIT, 2012). Sin embargo, encontramos que este avance en cuanto a la registración no fue tan contundente en el empleo agrario, por un lado, porque se mantuvo hasta 2011 bajo la reglamentación de la Ley de facto N°22.248 (Régimen Nacional de Trabajo Agrario), promulgada bajo la última dictadura militar, que era marcadamente regresiva en cuanto a los derechos laborales de las y los trabajadores rurales.

En noviembre de 1999 se promulga la Ley 25.191, que no desplaza a la mencionada ley de facto, si no que intenta ordenar la registración laboral frente a las nuevas exigencias globales. Lo que establece esta norma es la creación de la Libreta de Trabajo Rural destinada a regir la contratación de los trabajadores rurales permanentes y transitorios de todo el país. Asimismo, se crea una dependencia registral obligatoria para empleadores y trabajadores, dedicada a la emisión de dicha libreta: el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). La libreta de trabajador rural se creó como un documento personal, intransferible y probatorio de relación laboral; que, entre otras cosas, serviría como certificado de servicios, remuneraciones y de inicio y cese de la relación laboral (Brondo y Luparia, 2001).

En el año 2011, en el marco de la recuperación del rol del Estado como rector de las políticas laborales y sociales, se sanciona la ley 26.727/11 (o Nuevo Régimen de Trabajo Agrario) en la que se consagra una serie de derechos y garantías que hasta ese entonces eran negadas. Esta ley se propone desarmar el andamiaje jurídico que el gobierno militar había instalado favoreciendo la igualación de derechos laborales con los trabajadores de otros sectores en todos aquellos aspectos no regulados específicamente por la Ley anterior (Ley N°22.248); también se aplica la Ley de Contrato de Trabajo y del Régimen de Negociación Colectiva a los trabajadores y trabajadoras del sector agrario que hasta el momento se encontraban expresamente excluidos.

La nueva ley incorpora el establecimiento del salario mínimo vital y móvil, ya que se encontraba ausente en las leyes anteriores. Asimismo, se establecieron los adicionales remunerativos por presentismo, las remuneraciones diferenciadas para tareas de supervisión, las resoluciones para actividades productivas de reciente desarrollo y la regulación del monto de las prestaciones en caso de incapacidad laboral temporaria del trabajador agrícola permanente y no permanente.

Las fijaciones de salario mínimo tuvieron un impacto significativo en los niveles salariales de los trabajadores agrarios especialmente en los años inmediatamente posteriores a la crisis de 2001 en el país. Esto se evidenció tanto en el número de trabajadores cubiertos por el salario mínimo como en la media salarial del sector, ya que las remuneraciones de una buena parte de los trabajadores agrarios se ubican cercana a ese valor (Neiman, 2003 y 2006).

Otros puntos importantes de la ley son, la regulación del trabajo a destajo, las vacaciones en consonancia con lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo, las licencias especiales, vivienda, alimentación, y traslados a cargo de los empleadores, se establece la jubilación ordinaria anticipada a los 57 años de edad y 25 años de servicios con aportes, sin distinción de sexo. En cuanto a la prestación por desempleo, la nueva ley redujo las condiciones para acceder a esta prestación.

Para lograr la efectiva implementación de la nueva ley, se establecieron una serie de políticas públicas, en este sentido, la Encuesta a Asalariados Agrarios (EnAA) de 2015 es resultado de este proceso.

4. Población ocupada y asalariada en la agricultura argentina según los censos de población y agropecuarios

La población económicamente activa del sector agropecuario para la fecha del último Censo Nacional de Población y Viviendas de 2010 se ubicaba, para el conjunto del país, en el 6% del total, cayendo más de tres puntos porcentuales desde el anterior Censo de 2001; sin embargo, en términos absolutos se registra un aumento de 200.000 personas ocupadas en la agricultura.

La participación de los asalariados en el año 2001 representaba más de la mitad de los ocupados en el sector (60.7%, con un aumento de 163.992 trabajadores agropecuarios respecto al Censo de 1991). Prácticamente la mitad de esa mano de obra desarrollaba sus tareas en las distintas provincias que componen la región Pampeana, llegando a representar casi el 60% para el año 2010.3

En cuanto a la residencia de los ocupados en el sector agropecuario vemos que se profundiza el proceso de urbanización. Para el año 2010, los residentes rurales cayeron en 14 puntos porcentuales, pasando a ser el porcentaje mayoritario el de trabajadores que residen en zonas urbanas. La caída principal de la residencia rural se da en la ruralidad del tipo dispersa, siendo la región pampeana la más afectada.

La lectura regional de la estructura ocupacional del sector muestra algunas particularidades: la mano de obra asalariada representa más de la mitad de la PEA agropecuaria en la región de Cuyo, Patagonia, NOA y Pampeana mientras que, en el NEA, cerca del 44% de los ocupados de la rama agrícola son asalariados. Precisamente, esta última es la región con mayor participación de las categorías familiares.

En cuanto a la información de la que disponemos sobre los trabajadores rurales captados por el Censo Nacional Agropecuario, para el año 2002, algo menos de un tercio de la mano de obra ocupada en forma permanente en los establecimientos agropecuarios del país era aportado por los asalariados; para el año 2018, encontramos un aumento de casi 14 puntos porcentuales de los asalariados con relación al año 2002.

Asimismo, el 60% de los trabajadores familiares declara percibir un pago (Soverna et al, 2021) y si se agregan los empleados transitorios y los de los contratistas de servicios agropecuarios, tendríamos que una mayoría del trabajo agropecuario es llevado adelante por trabajadores asalariados (Villulla, 2014).

5. Medición del empleo registrado agrícola en la Argentina

5.1. La registración según las características personales y ocupacionales de las y los trabajadores

A partir de los datos obtenidos de la EnAA, encontramos que el porcentaje de registración para la totalidad de las y los trabajadores agrarios es del 42,4%. Si bien el porcentaje de no registro es muy alto, no afecta de forma similar a todos los trabajadores y trabajadoras. Para indagar sobre esta cuestión analizaremos, primero, la dinámica de la registración según tipo de contrato, y luego las características personales y laborales de las y los trabajadores.

En primer lugar, encontramos que para el grupo de varones el 44,9% se encuentra registrado, mientras que para las mujeres desciende significativamente hasta el 27.7%. En cuanto a la edad vemos que para el trabajo principal la registración es mayor en los rangos de edad de 27 a 46 años (55,5%) y la no registración es más elevada para el grupo de 16 a 26 años (36,9%).

El análisis de la relación entre registración laboral y antigüedad en el trabajo (cuadro 1) para la ocupación principal dentro del grupo de trabajadores y trabajadoras registrados muestra que el porcentaje más alto corresponde a quienes tienen una mayor antigüedad laboral (6 años o más) con un 55.4%. En este caso, vemos que el 42.3% de las y los registrados, responden principalmente a que más de la mitad de quienes trabajan desde hace más de 6 meses, tienen un porcentaje alto de registro. Inversamente, en la segunda y tercera ocupación encontramos una muy baja registración, y sin diferencias sustanciales entre las categorías de meses trabajados.

Cuadro 1: Asalariados agropecuarios registrados según cantidad de meses trabajados. Año 2015.

| Meses trabajados | Primera ocupación | Segunda ocupación | Tercera ocupación | Total |

|---|---|---|---|---|

| Menos de 6 meses | 25,8 | 18,6 | 13,6 | 22,7 |

| Más de 6 meses | 55,4 | 16,7 | 15,1 | 29 |

| Total | 42,3 (57320) | 18,1 (5979) | 13,8 (1501) | 36,2 (64800) |

Fuente: Elaboración propia según datos de EnAA, 2015

Si analizamos la registración según el tamaño de los establecimientos (Cuadro N°2) aquí encontramos que, la registración se mantiene estable para los establecimientos que tienen hasta 100 personas, con un promedio de un 43% aproximadamente de trabajadoras/es registrados, mientras que para los grandes establecimientos (más de 100 personas) encontramos que los porcentajes aumentan a un 64.5% a favor de la registración.

Cuadro 2: Asalariados agropecuarios registrados y no registrados según tamaño del establecimiento. Año 2015.

| Tamaño del establecimiento | Registrado | No registrado | Total |

|---|---|---|---|

| 1 persona | 38,8 | 61,2 | 100 (13058) |

| 2 a 5 personas | 37,5 | 62,5 | 100 (57284) |

| 6 a 25 personas | 40,4 | 59,6 | 100 (43119) |

| 26 a 40 personas | 34,8 | 65,2 | 100 (12204) |

| 41 a 100 personas | 45,5 | 54,5 | 100 (9892) |

| Más de 100 personas | 64,5 | 35,5 | 100 (7998) |

| Total | 40,3 | 59,7 | 100 (143555) |

Fuente: Elaboración propia según datos de EnAA, 2015

5.2. La registración según tipo de contrato laboral

Dentro del análisis de las características laborales, sin duda una variable de gran importancia es la que refiere al tipo de contrato laboral. Para los distintos grupos que la encuesta permite discriminar surge que, de las y los trabajadores que se encuentran registrados el 69.6% tienen contrato permanente, el 19.7% permanente discontinuo y el 10.7% transitorios (Cuadro 3).

El porcentaje más alto de no registro lo encontramos dentro del grupo de las y los trabajadores con contratos transitorios, donde llega al 84.5%. En el caso de permanentes discontinuos, si bien presenta un porcentaje un poco más bajo de no registro que para los transitorios (67.5%), es un dato llamativo puesto que, esta categoría fue introducida en la ley como alternativa para realizar aportes solo por el período de ocupación, con lo cual esto sería a priori una contradicción porque es una categoría que refiere básicamente a una condición legal asociada a la registración. Por último, para los permanentes, la registración alcanza a dos tercios de los mismos, confirmando su relativa mejor situación en lo que a esta dimensión se refiere.

Cuadro 3 Asalariados agropecuarios según registración y contrato laboral. Año 2015.

| Contratación laboral | Registrado | No registrado | Total |

|---|---|---|---|

| Permanente | 66,0 69,6 | 34,0 26,6 | 100,0 44.9 (60967) |

| Permanente discontinuo | 32.5 19.7 | 67,5 30.3 | 100,0 25.8 (35002) |

| Temporario | 15,5 10.7 | 84,5 43.1 | 100,0 29.3 (39856) |

| Total | 42,6 100,0 | 57,4 100,0 | 100,0 100,0 (135825) |

Fuente: Elaboración propia según datos de EnAA, 2015

En cuanto a la segunda y la tercera ocupación, para los permanentes, si bien baja el porcentaje total de trabajadoras/es en este tipo de contrato, la diferencia entre registrados y no registrados se mantiene por sobre el 40%. En los permanentes/discontinuos asciende la cantidad de trabajadoras/es, pero la registración disminuye y para los transitorios encontramos que la no registración presenta porcentajes muy altos, sostenidas en todas las ocupaciones. La registración se mantiene en el caso de los permanentes y lo mismo ocurre entre los transitorios, mientras que para los permanentes discontinuos la registración va disminuyendo progresivamente.

5.3. La registración laboral según provincias y actividades productivas

El total de empleo agrario representa el 6% del empleo registrado nacional, sin embargo, si se lo analiza por provincia esta situación presenta diferentes escenarios. Por ejemplo, en el caso de Corrientes y Río Negro, representa el 22% del total de empleo registrado, en Salta alcanza el 21% y en Entre Ríos el 19%. Por último, resta señalar los casos de La Rioja (18%), Catamarca, Jujuy y Tucumán donde representa el 17%. La importancia del empleo registrado agrario por provincia está vinculada a la importancia del agro en la estructura productiva, y con los niveles de formalidad del mercado de trabajo en su totalidad y en el agro en particular (MTEySS, 2012). Según los datos de la EnAA por provincia (Cuadro 4), el porcentaje más alto de empleo agrario registrado corresponde a Rio Negro con un 69,4%; al contrario, entre las situaciones de mayor precariedad laboral asociada a esa condición se encuentra Misiones con un 23,8% y San Juan con el 18,2%. Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos tienen situaciones intermedias, dividiéndose por mitades la presencia de registrados y no registrados.

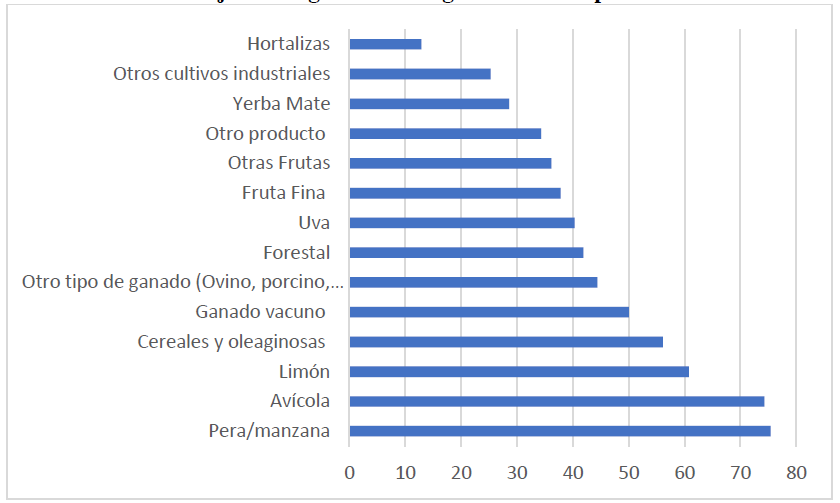

Cuando analizamos la registración laboral según la actividad productiva, encontramos que los tres productos con mayor presencia de trabajo registrado son, pera y manzana, la avicultura (ambas con porcentajes similares cercanos al 75%) y la producción de limón (60,8%). Estas tres actividades son desarrolladas principalmente en las provincias de Rio Negro, Entre Ríos y Tucumán respectivamente. Las de menor registración son hortalizas, y yerba mate (Cuadro 5 y Gráfico 1).

Gráfico 1 Porcentajes de registración según actividad productiva. Año 2015Fuente: Elaboración propia según datos de EnAA, 2015

En la actividad de pera y manzana están registrados el 90% de las y los asalariados permanentes, el 51,3% de los transitorios y el 73,4% de los permanentes discontinuos. El 40% de las y los trabajadores se concentra en establecimientos medianos (de 6 a 25 personas), en los cuales el 81% se encuentra registrado. En cuanto a las características personales, entre las mujeres

-que representan el 18.6% del total de trabajadoras/es- el 73.7% está registrada; y para el grupo de los hombres el porcentaje de registración es del 75.7%. Por otra parte, más del 50% del total de trabajadoras/es se encuentra dentro del rango etario que va desde los 16 a los 36 años, de los cuales se encuentra registrado el 69% de quienes tienen entre 16 a 26 años, y el 82% de los que se ubican entre 27 y 36 años de edad.

La avicultura, muestra un promedio del 74,3% de trabajadoras y trabajadores formalizados, explicado fundamentalmente por el trabajo permanente (90,9% del total) de los cuales la registración alcanza al 81,7%. Según las principales provincias productoras, en Entre Ríos la registración alcanza al 51,8%, mientras que en Buenos Aires es de 35,1%. Para el primer caso, estos trabajadores y trabajadoras representan el 26.1% del volumen total, mientras que los de Entre Ríos representan el 38.5%. Hay un porcentaje muy bajo de mujeres (9%) en esta actividad, de las cuales solo el 30.3% están registradas, frente a un 78.5% de registración para el grupo de hombres, y en cuanto, a la presencia de registración por tramos de edad, se aprecia una diferencia negativa de 20 puntos porcentuales para los grupos etarios más jóvenes y más grandes, en relación a las edades medias (27 a 46 años).

En limón encontramos un porcentaje de registración del 60.8%. En esta actividad el mayor porcentaje de las y los trabajadores tienen contrato como permanentes discontinuos (62,1%), seguidos por los temporarios (25,4%) y, por último, permanentes (8,9%). Para la actividad principal encontramos que los permanentes discontinuos y los permanentes tienen una registración superior al 70%, y en el caso de los temporarios es del 36,1%. El 15.1% son mujeres, de las cuales la mitad se encuentran registradas y para los varones el porcentaje de registrados es del 62.7%. El 70% del total de trabajadores se concentra en los grupos etarios que va desde los 16 a los 36 años, donde el 53.4% de los más jóvenes se encuentra registrado. Para el grupo etario de 27 a 36 años vemos que el porcentaje de registración sube al 78%. Las y los trabajadores se concentran en medianos y grandes establecimientos, en los que la registración alcanza al 59% de los trabajadores en los establecimientos medianos (26 a 40 personas), y al 75% para el caso de los grandes establecimientos (41 a 100 personas).

Para los cereales y oleaginosas, el registro en la ocupación principal es del 56,1%. Los asalariados permanentes están registrados en un 74,2%, los permanentes discontinuos en un 36,5% y los transitorios en un 25%. La composición de la mano de obra en esta actividad está representada casi en su totalidad por hombres, de los cuales más del 50% tienen edades medias (27 a 46 años); precisamente, el grupo etario con mayor porcentaje de registración lo encontramos entre los 37 y 46 años. En cuanto a la relación entre la registración y el tamaño de los establecimientos vemos que aumenta la registración en la medida que el establecimiento tiene mayor tamaño (aunque el 61% de los ocupados corresponde a establecimientos de 1 a 5 personas). Si vemos la registración entre las provincias en que se desarrolla la actividad encontramos que, en Santa Fe hay un 31.2% de registrados, en Entre Ríos un 10.2%, Buenos Aires un 24.4% y Santiago del Estero un 29.4% (en este último caso, la gran mayoría de estos trabajadores son migrantes que desempeñan su tarea en la provincia de Buenos Aires). El mayor porcentaje de volumen de trabajadores es el de la provincia de Santa Fe con un 17.5%.

Para la ganadería vacuna, la registración para el trabajo principal es de aproximadamente el 50%. Prácticamente todos los trabajadores son permanentes con una registración del 61,8%, en los permanentes discontinuos el registro desciende al 19,5% y para los transitorios tiene una significación aún más baja (4,2%). La composición de los trabajadores muestra un predominio casi absoluto de varones, con una participación mayoritaria (70%) en las edades de 16 a los 46 años y la proporción más alta de no registración corresponde al grupo de 16 a 26 años. El 65% de los trabajadores se concentra en pequeños establecimientos (2 a 5 personas). Los porcentajes más altos de registración se encuentran en los establecimientos más grandes. En esta actividad encontramos una situación muy similar a la del cereal y oleaginosa. En Santa Fe hay un 32.7% de registrados, en Entre Ríos un 10.4%, Buenos Aires un 35% y Santiago del Estero un 10.7%, al igual que en la actividad anterior, la mayoría de estos trabajadores son migrantes que desempeñan su tarea en la provincia de Buenos Aires. El mayor porcentaje de volumen de trabajadores es el de la provincia de Buenos Aires con un 17.5%.

La producción forestal presenta, para el trabajo principal, un 41,9% de trabajadores registrados. Se trata mayoritariamente de trabajadores permanentes (de los cuales dos tercios están registrados mientras que para las demás categorías de contratación desciende marcadamente con algo menos del 10% de trabajadores registrados) si bien constituyen prácticamente el 40% de las personas ocupadas en esta actividad. En la provincia de Misiones el porcentaje de registración es del 52% y en Santiago del Estero del 22,5%. En esta actividad encontramos una composición exclusivamente masculina, con un 50% que tienen entre 16 y 36 años. El estrato de los más jóvenes (16 a 26 años) presentan un alto porcentaje de no registración (69%). El 75% de los trabajadores de pequeños establecimientos no está registrado y para los medianos la registración alcanza al 57% de los trabajadores.

La producción de uva para consumo y para elaboración de vinos presenta una registración del 40.3% para quienes declaran esta actividad como su ocupación principal. Entre las y los permanentes (48% del total) la registración es del 70,3%, mientras que para los permanentes discontinuos y transitorios no supera el 15%. Encontramos una diferencia notable en cuanto a la registración según la provincia. De la mayoría de las y los trabajadores de la uva, el 60% pertenece a las producciones de Mendoza y el 38,8% a la provincia de San Juan: en la primera hay un 80,1% de registrados (siendo el 32% dentro del volumen total de trabajadoras/es de la actividad) mientras que en San Juan solo alcanza al 18% (representando un 7% del volumen total). En el caso de los no registrados los porcentajes son más parejos, con un 46,5% en el caso de Mendoza y el 52,8% en San Juan. Se trata de una de las actividades productivas con mayor participación de asalariadas mujeres (23.5%), de las cuales el 20% se encuentra registrada. En el caso de los hombres la registración es del 46.6%. El 50% de las y los trabajadores tienen entre 16 y 36 años de edad y en el grupo de 16 a 26 años se encuentra el porcentaje más alto de no registro con un 84.5%. En sentido contrario el porcentaje más alto de registración lo vemos en la franja etaria que va de los 47 a los 56 años. En cuanto al tamaño de los establecimientos, el 80% de las y los trabajadores se encuentra en establecimientos de hasta 25 empleados, con porcentajes de registración del orden del 50%.

La Yerba Mate, desarrollada casi en su totalidad en la provincia de Misiones, presenta un 28,6% de trabajadoras y trabajadores registrados, con una composición de 13,3% permanentes, 38,5% permanentes discontinuos y 48,2% transitorios. Entre los permanentes la registración ronda el 56%, para los permanentes discontinuos 32,8%, y los transitorios tienen el 19,5% de registración. El 11.8% es mano de obra femenina, y el porcentaje de registración para estas trabajadoras es del 10.3% frente a un 31% de registración en promedio para el caso de los hombres. El 62% de las y los trabajadores están dentro del rango etario de los 16 a los 36 años, si bien los porcentajes de no registro son muy altos en todas las categorías, en el caso de los más jóvenes (16 a 26 años) llega al 80.5%. En cuanto al tamaño de los establecimientos, el 83% de las y los trabajadores se encuentran en establecimientos pequeños y medianos, con el 18.6% de registradas/os para los pequeños (de 2 a 5 personas), y el 37.6% de registrados para los medianos establecimientos (6 a 25 personas).

Por último, la horticultura presenta el porcentaje más bajo de trabajadoras/es registrados entre todas las actividades consideradas para este estudio: 12,9%. Considerando la ocupación principal, para esta actividad las y los trabajadores permanentes (23.7% del total) están registrados en un 37,3%, los permanentes discontinuos (28% del total) solo en un 9,7% y entre los transitorios (48,3% del total) se reduce aún más hasta un 2,7%. Los trabajadores y trabajadoras de la horticultura se reparten en porcentajes similares según provincias: Santiago del Estero (22,7%), Mendoza (20.5%) y Buenos Aires (20,3%). En el caso de Santiago del Estero corresponde mayoritariamente a trabajadores migrantes (66%) que desarrollan sus tareas en la provincia de Buenos Aires. Los porcentajes más altos a favor de la registración se dan en la provincia de Mendoza con un 36.8%. El 18.2% son trabajadoras mujeres, de las cuales solo el 9.2% están registradas. Para el grupo de los trabajadores varones, la registración es muy baja, pero un poco más elevada que para las mujeres (13.8%). El grupo de los más jóvenes (16 a 26 años) presenta un 94% de no registración, que desciende al 85.3% en el rango de 27 a 36 años, y al 76.6% para los de 37 a 46 años. En cuanto al tamaño de los establecimientos encontramos que, el 64% de las y los trabajadores se encuentran en establecimientos pequeños y medianos, con el 21.1% de registrados para los pequeños (de 2 a 5 personas), y el 18.2% de registrados para los medianos establecimientos (6 a 25 personas).

5.4. Registración laboral y niveles de las remuneraciones

Cuando analizamos las brechas de ingresos según la registración encontramos que, los ingresos mensuales promedio de las y los trabajadores registrados son un 56% más elevado que el de los trabajadores no registrados. Tanto el género como la edad son factores de relevancia en la determinación de los ingresos promedios.

Al comparar entre los géneros vemos que el salario promedio de las mujeres representa la mitad del salario de los hombres; sin embargo, si se consideran las brechas de ingresos según la registración se mantienen relativamente igual para el grupo de los hombres y mujeres, donde los no registrados tienen un promedio de ingresos de la mitad que el de los registrados para ambos grupos.

Cuadro 4 Promedios de ingresos mensuales y brecha de ingresos (en pesos argentinos año 2014)

| registrados | No registrados | brecha | ||

|---|---|---|---|---|

| Total, de trabajadores | 2853 | 1257 | 2,26968974 | |

| Sexo | Varones | 2858 | 1395 | 2,04874552 |

| Mujeres | 1397 | 692 | 2,018786127 | |

| Edad | 16-26 | 2028 | 1008 | 2,011904762 |

| 27-36 | 2655 | 1375 | 1,930909091 | |

| 37-46 | 2961 | 1490 | 1,987248322 | |

| 47-56 | 3121 | 1441 | 2,165857044 | |

| 57-65 | 2952 | 1437 | 2,054279749 | |

| 66 y más | 2976 | 1419 | 2,097251586 | |

| Contrato laboral | Permanentes | 3298 | 2138 | 1,542563143 |

| Permanentes discontinuos | 1524 | 981 | 1,55351682 | |

| transitorios | 1333 | 944 | 1,412076271 | |

| Migración | Migrantes | 2283 | 1605 | 1,422429907 |

| No migrantes | 2816 | 1232 | 2,285714286 | |

| Tamaño del establecimiento | 1 persona | 2897 | 1539 | 1,882391163 |

| 2 a 5 personas | 3058 | 1616 | 1,892326733 | |

| 6-25 personas | 3022 | 1464 | 2,06420765 | |

| 26-40 personas | 2690 | 1221 | 2,203112203 | |

| 41-100 personas | 2760 | 1013 | 2,724580454 | |

| más de 100 personas | 2350 | 1133 | 2,074139453 |

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la EnAA, 2015.

En cuanto a las brechas salariales según la edad vemos que, los promedios salariales más bajos se encuentran en la categoría de las y los trabajadores más jóvenes, se incrementan con la edad y el promedio más alto corresponde al grupo de mediana edad (47 a 56 años). El promedio de ingresos para los no registrados, en todas las categorías está sistemáticamente en el orden del 50% a favor de las y los registrados, con algunas leves diferencias según el grupo etario.

Otro factor de importancia en cuanto a las diferencias de los ingresos promedio está dado por el tipo de contrato. Tal como surge del Cuadro 4 en el caso de las y los trabajadores permanentes el promedio salarial es más del doble que el de las y los permanentes discontinuos y transitorios, tanto para los registrados como para los no registrados.

Entre las y los contratados como permanentes discontinuos y transitorios prácticamente no hay diferencias.

Si se tiene en cuenta la condición migratoria, vemos que entre las y los migrantes el promedio de los registrados es más bajo que el mismo grupo de los no migrantes; sin embargo, para los migrantes no registrados el promedio salarial es más elevado si se lo compara con los no migrantes de la misma condición. Cuando analizamos esta diferencia vemos que, los migrantes ganan más que los no migrantes (en términos porcentuales) para los salarios mayores a $1001, esta situación se explica, en principio, por la mayor cantidad de días de trabajo, el 39.4% de los migrantes trabajan de 25 a 31 días, mientras que los no migrante representan casi el 29% para la misma categoría. Otros factores en juego son que, las y los trabajadores migrantes tienen más ocupaciones y trabajan para más de una empresa que los no migrantes.

Por último, cuando vemos los promedios salariales en relación con el tamaño de los establecimientos, podemos ver que para las y los trabajadores registrados, los promedios más altos se encuentran en los establecimientos pequeños y medianos (de 2 a 25 personas), y el promedio salarial más bajo en los grandes establecimientos (más de 100 personas). Las brechas van en aumento a medida que el establecimiento es más grande.

En cuanto a la relación entre los promedios salariales y el tamaño de los establecimientos observamos una correlación en la cual se va perdiendo peso en los promedios de ingresos a medida que el establecimiento es de mayor tamaño, esto se da tanto para quienes están registrados, como así también para quienes no lo están.

De este análisis podemos inferir, que el tamaño de los establecimientos podría influir tanto en el trabajo registrado como también en los promedios salariales, siendo en el caso de los grandes establecimientos una influencia positiva en la registración, pero negativa en los ingresos de las y los trabajadores.

6. Conclusiones

En este artículo se desarrolla una mirada multidimensional de la registración del trabajo agrícola analizando su relación con las características personales, las formas de contratación laboral, las actividades productivas en la que están insertos las trabajadoras y los trabajadores, los niveles salariales y las provincias de residencia de las y los trabajadores. De esta manera, fue posible determinar no solo el alcance de la no registración según grupos y situaciones específicas sino también identificar núcleos especialmente problemáticos por la presencia combinada de distintas dimensiones.

Según la modalidad de contratación, el análisis confirma que la no registración está claramente más difundida entre las y los trabajadores no permanentes (incluyendo permanentes discontinuos y transitorios) aunque surgen excepciones a este resultado según actividades productivas y provincias. Por ejemplo, para las y los ocupados no permanentes en pera y manzana de la provincia de Río Negro (44.5%) la registración alcanza al 62.7% de los mismos; luego se ubica el limón en la provincia de Tucumán con el 59.8% de registro para los no permanentes, que en este caso representan al 85.9% del total de trabajadoras/es de esta actividad. A la inversa, para el mismo tipo de trabajador/a, en la producción de yerba mate en la provincia de Misiones el 75% no se encuentra registrado. Para los permanentes, la mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores con este tipo de contrato los encontramos en la uva para consumo y para elaboración de vinos (23.6%) (el 75% corresponden a trabajadores de la provincia de Mendoza).

En cuanto al rango de alcance de la registración, vemos que oscila entre un máximo de 70.3% en el caso de uva para consumo y para elaboración de vinos, hasta un mínimo de 37.3% que corresponde a la horticultura. Si bien esta última actividad se desarrolla mayoritariamente en Buenos Aires, es una de las provincias con mayores niveles de registración a nivel nacional para las y los trabajadores permanentes, junto a Mendoza y Rio Negro.

En cuanto a las características personales, la registración para los varones es notablemente mayor (44,9%) que para las mujeres (27.7%), y algo similar ocurre en relación a la edad, donde encontramos que la registración es mayor en los rangos de edades medias frente a las y los trabajadores más jóvenes.

De las actividades y provincias estudiadas identificamos distintas situaciones en relación a la registración, en el caso de Rio Negro por ejemplo, un 69,4% de trabajadoras y trabajadores registrados se encuentran en la actividad de pera y manzana, en este caso los niveles de registración son altos en comparación al resto de las producciones, tanto para trabajadores permanentes (90%) como para los no permanentes (62.7%). En la situación inversa, ubicamos los porcentajes más bajos de registración en la horticultura, tanto para las y los trabajadores permanentes (37.3%) como para los no permanentes (5.3%)

Dentro de las situaciones que podemos definir como intermedias, ubicamos cereales y oleaginosas para las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde si bien la registración para los trabajadores permanentes se podría definir como buena (74.2%), no se mantiene para las y los trabajadores no permanentes que presentan un 30.7% de registración.

En el análisis de la relación entre registración y remuneraciones se confirma la existencia de marcadas diferencias en los ingresos promedio a favor de aquellos trabajadores que se encuentran registrados, son varones, de edades medias y con contrato permanente. Sin embargo, también hemos visto que estas diferencias se matizan por otros factores como el tamaño del establecimiento y la condición de migrante.

En este sentido surge que para las y los trabajadores migrantes no registrados el promedio salarial es más elevado en comparación con los no migrantes de la misma condición. Esta situación se explicaría por la mayor cantidad de días de trabajo, la posibilidad de contar con más de una ocupación y trabajar para más de un patrón o empresa durante el período migratorio.

Finalmente, el nivel de registración según el tamaño de los establecimientos muestra que en los grandes establecimientos (más de 100 personas) los porcentajes de registración son más elevados llegando al 64.5%. Sin embargo, cuando se analiza esta variable en relación a los ingresos promedios, vemos que los salarios más altos se encuentran en los establecimientos pequeños y medianos (de 2 a 25 personas), perdiendo peso a medida que el establecimiento es de mayor tamaño. Concluimos entonces que, el tamaño de los establecimientos influye tanto en el trabajo registrado como también en los promedios salariales, siendo en el caso de los grandes establecimientos una influencia positiva en la registración, pero negativa en los ingresos de las y los trabajadores.