SUMARIO

1. Introducción. 2. El hábitat rural: tramas conceptuales de un tejido. 2.1. Conocimiento y técnicas. 2.2. Conocimiento moderno-técnico-científico-universal. 2.3. Conocimiento tradicional-indígena-local-campesino. 3. El abordaje metodológico: hacia un ejercicio comparativo. 4. La producción de hábitat rural en dos departamentos del norte argentino. 4.1. Caso 1: Los proyectos de la UNNE en El Impenetrable, provincia de Chaco. 4.1.1. ¿Qué son y cómo surgen los proyectos de desarrollo territorial en El Impenetrable chaqueño? 4.1.2. ¿Qué actores/as participan en la organización/institución? ¿Qué mediaciones institucionales emergen, se invisibilizan o adquieren fuerza? 4.1.3. ¿Qué proyectos surgen? 4.2. Caso 2: Mesa de Tierras del departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero. 4.2.1. ¿Qué es y cómo surge la Mesa de Tierras? 4.2.2. ¿Qué actores participan en la organización/institución? ¿Qué mediaciones institucionales emergen, se invisibilizan o adquieren fuerza? 4.2.3. ¿Qué proyectos surgen? 4.2.4. ¿Cuál es el lugar de los saberes técnicos y cómo se vinculan con los saberes locales? ¿Cómo es la relación de los pobladores locales con la organización/institución? 5. A modo de reflexiones finales: emergentes de un ejercicio comparativo. Bibliografía. Fuentes y documentos.

******

1. Introducción

En los últimos 30 años, Santiago del Estero y Chaco forman parte de las cuatro provincias, junto con Salta y Formosa, cuyos territorios han sido sistemáticamente deforestados en la región chaqueña (Ginzburg y Torrella, 2022). Actualmente ambos territorios provinciales encabezan los datos sobre desmonte, procesos de despojo, usurpación de tierras y, en definitiva, sobre el ejercicio de distintos mecanismos de violencia rural. Durante las últimas décadas, la destrucción del bosque nativo en estas provincias implicó lógicas de acumulación por desposesión (Harvey, 2005), dando cuenta de la estrecha relación entre los desmontes, la expansión de la frontera agropecuaria y las dinámicas de expulsión de campesinos y pueblos originarios. En este escenario, advertimos desde una mirada de largo plazo la destrucción de formas subalternas de producción del hábitat rural.

Sin embargo, los conflictos de tierra (en torno a su uso y posesión) y la expulsión de campesinos/as no son las únicas problemáticas que enfrentan las comunidades locales. De manera indirecta pero constante, el ejercicio del habitar rural, en todas sus formas, se ve amenazado ante la migración incipiente de las generaciones más jóvenes como consecuencia de la desaparición progresiva de formas alternativas de producción y consumo, de la falta de posibilidades de crecimiento laboral y de la imposición del modelo globalizador que repite sin descanso que el progreso se encuentra en las ciudades (Sili, 2019). Por otro lado, más allá de las intervenciones realizadas por los Institutos de Vivienda Provinciales, aparecen otras acciones de distintos/as actores/as y proyectos que proponen problematizar el hábitat rural desde propuestas de desarrollo y estrategias renovadas para el afincamiento de la población.

En estos escenarios de transformaciones productivas estructurales, el artículo propone una aproximación a la comprensión situada de la producción del hábitat rural en la particularidad de dos provincias del norte argentino: la experiencia de la Mesa de Tierras en Santiago del Estero y los proyectos universitarios vinculados al hábitat rural en los departamentos General Güemes y Almirante Brown (región conocida como El Impenetrable) de Chaco. Metodológicamente, el trabajo propone un análisis comparativo de dos casos, a través de la caracterización de los/as actores/as sociales intervinientes, los proyectos de hábitat rural propuestos y las especificidades de los saberes en cada intervención. Partimos de considerar la comprensión del hábitat rural como una configuración compleja que no sólo se reduce a su oposición con el hábitat urbano, sino que involucra dinámicas socioeconómicas y condiciones de vida siempre singulares. Esta propuesta, que se enmarca en una investigación más amplia, se encuentra anclada en el supuesto de que el análisis de los procesos locales de producción de hábitat rural sólo es susceptible de abordaje desde una radical contextualización de los casos.

2. El hábitat rural: tramas conceptuales de un tejido

Desde la perspectiva de la Nueva Ruralidad, lo rural es un conjunto de regiones o zonas con actividades diversas (agricultura, ganadería, pesca, minería, pequeñas industrias y medianas, comercios, artesanía y servicios), que están formadas por pueblos, aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados (Pérez, 2001), donde se asienta una población determinada, con rasgos y relaciones sociales particulares. En los últimos años sucedieron profundos cambios en el medio rural, no solo en cuanto a las actividades productivas, sino también al reconocimiento de nuevos dinamismos como la creciente importancia de nuevas actividades fuera de la parcela, la flexibilización y feminización del trabajo rural, la mayor interacción de los ámbitos rurales y urbanos (Kay, 2009).

Como ya mencionamos previamente, y en el marco de estas transformaciones, el hábitat rural ha variado notablemente a lo largo del tiempo dado que la distribución y características particulares del mismo también son resultado de los “procesos sociales representativos de esa sociedad en un momento dado”, es decir a cada hábito nuevo, le corresponde un hábitat diferente (Bolsi, 1995) y a su vez, estarán condicionadas por la relación sociedad - naturaleza. En este sentido, el hábitat rural se puede pensar desde una visión material y simbólica.

En este sentido, el hábitat rural es definido como el “conjunto de manifestaciones materiales e inmateriales que contienen a las actividades humanas de salud, educación, trabajo, tierra, vivienda y recreación, en entornos de ruralidad. El hábitat rural está caracterizado por ser dinámico ya que es el resultado de las intervenciones de los pobladores, el Estado y el mercado, las cuales responden a pautas culturales y sociales que tienen diferentes lógicas” (Garay, 2019: 6). A partir de esta conceptualización se observa que el hábitat rural se caracteriza por una constante situación de disputa entre los/as diferentes actores/as sociales y sus respectivos intereses particulares dando origen a zonas de conflicto donde confluyen y colisionan diversos tipos de saberes o conocimientos.

A su vez, es necesario señalar dos cuestiones: por una parte, que el concepto de hábitat no es equiparable al de vivienda; y por otra, que su comprensión tampoco implica identificar la noción con el ámbito doméstico. Un punto de vista analítico es más bien comprender los procesos co-constitutivos de lo doméstico y lo productivo que convergen o se reproducen en el hábitat rural. En palabras de Vanoli y Mandrini (2021):

“Suele identificarse la noción de hábitat con la de vivienda, ya que su definición tendió a una reducción moderno/occidental del espacio “casa”, que enfatiza el lugar por el cual transitamos o situamos gran parte del tiempo de nuestra vida. Podemos decir que el hábitat involucra lo doméstico, pero no se reduce a él; a su vez hay tantos espacios domésticos como culturas diferentes, lo cual obliga a situar el hábitat en esas particularidades. Las costumbres y los modos de vida de los pueblos, los cambios históricos y sociales, las innovaciones técnicas y la situación de la economía de una región, son todos factores que orientan la configuración y la transformación del hábitat” (Vanoli y Mandrini, 2021: 80).

2.1. Conocimiento y técnicas

Como punto de partida de nuestra comparación sostenemos que “toda experiencia social produce y reproduce conocimiento” (Vasilachis de Gialdino, 2006: 43). En este sentido, y construyendo cierta especificidad, Padawer (2020) diferencia dos tipos de conocimientos, teniendo en cuenta una visión dicotómica moderna: el conocimiento tradicional-indígena-local-campesino y el moderno-técnico-científico-universal. Sin embargo, la autora sostiene que “en nuestra experiencia cotidiana incorporamos conocimientos heterogéneos que están presentes en dichos mundos particulares, conectando entre sí estos ámbitos que generalmente son entendidos como opuestos. Estos mundos cotidianos, confusos e indeterminados, son los ambientes que nos permiten producir conocimiento como sujetos sociales” (Padawer, 2020: 16). Esta diferenciación nos aporta una primera dicotomía a considerar en las experiencias de producción de hábitat, advirtiendo su carácter tensivo, combinado o solapado en las prácticas concretas.

El proceso de producción de conocimiento o de hacer las cosas proviene de preguntas (no siempre formalizadas explícitamente), que surgen al realizar las actividades cotidianas en relación con otros, donde vamos confrontando nuestras experiencias con formas de hacer y entender que tienen los demás (Padawer, 2020). Cada grupo social construyó un ritmo propio de habitar que esta corporizado en los sujetos, una temporalidad propia (Martínez, 2017).

Siguiendo a Santos (2000), “el conjunto de medios instrumentales y sociales con los cuales las personas realizan sus vidas y crean el espacio, es la técnica” (: 27). La técnica constituye un asunto social e histórico, donde “hacer las cosas bien” implica enfrentar patrones conflictivos de excelencia mediante “la mano y la cabeza” que nos proporcionan, en conjunto, la conciencia de los materiales propia del artesano; por eso el desarrollo de las habilidades, incluso las más abstractas, incluye prácticas corporales (Sennet, 2010; citado en Padawer, 2020). A su vez, sostenemos que no hay conocimiento sin prácticas y actores/as sociales (Santos y Meneses, 2014) y es necesario considerar que estas experiencias reproducen relaciones sociales, las cuales están signadas por el poder y la disputa.

2.2. Conocimiento moderno-técnico-científico-universal

Al referirnos a este tipo de conocimiento rescatamos aquellos discursos legitimados por la academia o por la ciencia y replicados por las instituciones hegemónicas (Restrepo, 2004). Este tipo de conocimiento “es producto de la actividad intelectual de naturaleza racional mediante la cual se contrastan modelos sobre el fenómeno bajo estudio con algún tipo de evidencia empírica, mediante sucesivas operaciones de demostración y prueba (lógica o empírica)” (Yuni y Urbano, 2006: 20).

Particularmente, los saberes del Estado tienen su origen en el proceso de constitución de conocimiento social a partir del entrecruzamiento de campos disciplinares en construcción con las demandas estatales. Se trata de saberes expertos y operativos solicitados por, y a la vez constitutivos del Estado moderno. En efecto, el surgimiento y desarrollo del Estado Moderno, en el caso de Argentina y otros países latinoamericanos, ocurre a finales del siglo XIX con la importación y creación de este tipo de saberes.

“A partir de finales del siglo XIX los Estados necesitaron el conocimiento proporcionado por las nacientes ciencias sociales modernas y otros saberes técnicos, de la misma manera que éstos necesitaban del Estado en su proceso de consolidación e institucionalización. Se hace visible, entonces, el entrecruzamiento de la consolidación de nuevos campos de conocimiento social y la emergencia de nuevos espacios de intervención estatal, orientados a enfrentar los problemas asociados a la complejización de las relaciones sociales.” (Plotkin y Zimmermann, 2011: 10).

Al vincular los saberes del Estado con la producción del hábitat rural nos conduce a problematizar las asimetrías que emergen en la intención de delimitar el hábitat rural como campo de intervención jerárquico. Esta tematización deviene de la vertiente propuesta por Skocpol, Evans y Rueschemeye (1985) la cual se caracteriza por reconsiderar al Estado como un actor con objetivos propios, que no necesariamente reflejan de manera mecánica intereses o demandas de los grupos dominantes (citado en Plotkin y Zimmermann, 2011).

2.3. Conocimiento tradicional-indígena-local-campesino

Las disposiciones y sensibilidades adquiridas en la práctica social nos orientan para habitar el ambiente sociocultural, atendiendo a sus características: la habilidad se logra a través de un dominio corporizado, conducido a través de actividades que involucran posturas y gestos que nos caracterizan como practicantes expertos y personas en el mundo (Ingold, 2002; citado en Padawer, 2020). La misma autora sostiene que “hacer y aprender” están intrínsecamente unidos en los distintos contextos sociales de prácticas en los que nos vemos involucrados cotidianamente. En este tipo de producción de conocimiento, las habilidades práctico-perceptuales aprendidas desde la infancia “son perfeccionadas sobre la producción de conocimiento en la agricultura familiar diferencialmente a lo largo de la vida creando ambientes o paisajes que son así habitados y transformados en el relacionamiento diario de humanos y no humanos” (Padawer, 2020: 22-23).

En el campo de hábitat rural, los saberes locales se pierden o invisibilizan cuando se impugnan ciertas tradiciones constructivas heredadas o vernáculas, tal como lo es la técnica del adobe. Como expresa Mandrini et. al. (2018), aquellos saberes constructivos locales son reemplazados por otros saberes constructivos, expresados en viviendas realizadas con materiales industrializados. Las políticas como las de erradicación de viviendas-ranchos se consagran como exitosas en la medida que las habilidades, las prácticas históricas y las técnicas ancestrales se conciben como saberes que no merecen ser trasmitidos como aprendizajes a la siguiente generación.

Para comprender el vínculo entre el saber y la comunidad local nos resulta útil la problematización que Alejandro Haber (2011) realiza en torno a la teoría del conocimiento local después un punto de vista territorial y relacional. Al contrario del conocimiento especializado, los saberes de las comunidades locales se expresan como una relacionalidad constitutiva, pues “la familia y la casa están incluidos en una red relacional común en la cual devienen, junto a chacra, las semillas, las acequias, los animales, los dioses” (Haber, 2011: 14). En esta perspectiva, el sentido social de las prácticas es tanto un tejido interpretativo como el asiento de la experiencia local que no siempre es visibilizada por las prácticas científico-académicas. Para Gardenal y Haber (2020):

“los agenciamientos territoriales locales provocan, no sólo nuevas miradas sino otras maneras de entender el territorio y el conocimiento, otras teorías del habitar y del conocer. Afuera de occidente no está su negativo, no vive allí su imagen inversa, tal como occidente desea. No está allí condenado el pensamiento al invertir el agenciamiento territorial occidental urbano” (: 40).

3. El abordaje metodológico: hacia un ejercicio comparativo

La metodología utilizada en la investigación que aquí se presenta responde a una estrategia cualitativa, recurriendo al estudio de dos casos. En torno a ambos casos, abordamos lo particular desde el enfoque del caso único, donde la efectividad de la particularización reemplaza la validez de la generalización (Neiman y Quaranta, 2006). Las experiencias seleccionadas para el análisis se constituyen como dos unidades de estudio, a partir del acceso a las fuentes primarias dado por los vínculos preexistentes en el campo. Por un lado, la Mesa de Tierra del departamento Jiménez (Santiago del Estero); y por otro, los proyectos llevados a cabo por distintos equipos de investigación o extensión de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) sobre intervenciones del hábitat rural en el departamento General Güemes (Chaco).

Para llevar a cabo esta investigación utilizamos un conjunto de técnicas. En primer lugar, la entrevista, fue el recurso más significativo para el abordaje del caso de la Mesa de Tierras de Jiménez. Realizamos 12 entrevistas semi-estructuradas a diferentes actores/as que forman parte de la Mesa (entrevistas numeradas de la 1 a la 12). Las mismas forman parte del trabajo de investigación: “Resistir haciendo”. Estrategias socio-comunitarias de la Mesa de Tierras del Dpto. Jiménez, Santiago del Estero (Coronel et. al., 2022). Entre los/as actores/as entrevistados/as encontramos: miembro/a de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesino Indígena (SAFCI), 5 integrantes de diferentes comunidades, el párroco de la zona, el delegado comunal de Pozo Hondo, un/a miembro/a del INTA, un/a miembro/a del Comité de Emergencia y un/a fiscal federal. Estructuramos estas entrevistas en dos partes: por un lado, hicimos hincapié en las características de la Mesa de Tierras del departamento y cómo es la participación del/ de la entrevistado/a; y por el otro, hicimos preguntas referidas a las estrategias socio -comunitarias o actividades que reconocen como parte de este espacio organizativo. En estas últimas, pudimos detectar los proyectos que se realizan en este espacio y los saberes que se ponen en juego en la producción del hábitat rural. Para este trabajo, retomamos el contacto con 4 integrantes de la Mesa para hacer nuevas preguntas respecto al diálogo de saberes en cada uno de los proyectos sistematizados (entrevistas numeradas de la 13 a la 16).

En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis de documentos y textos de divulgación en el caso de los proyectos universitarios sobre hábitat rural en Chaco, llevado a cabo por la UNNE. En este sentido, configuramos un archivo con fuentes y documentos periodísticos difundidos en medios de comunicación sobre las intervenciones universitarias o académicas recientes, entre el 2018 y 2020, en la región de El Impenetrable.

En tercer lugar, la generación de datos estuvo asociada a las técnicas de observación participante. En este sentido, en ambas unidades de estudio nos involucramos en las actividades que se desarrollaron. En el caso de los proyectos de investigación y extensión fue a través de actividades realizadas en modalidad taller por investigadores/as de la UNNE; y, en el caso de la Mesa de Tierras, en diferentes instancias organizativas de las comunidades así como en las reuniones mensuales.

A partir del ejercicio de comparación de los casos de estudios, sistematizamos la información respondiendo las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué actores/as participan en la organización/institución?; ¿Qué mediaciones institucionales emergen, se invisibilizan o adquieren fuerza?; ¿Qué proyectos relacionados a la producción del hábitat rural generan?; ¿Cuál es el lugar de los saberes técnicos y cómo se vinculan con los saberes locales?; ¿Cómo es la relación de los/as pobladores/as locales con la organización/institución?. De este modo, la relación entre “actores/as”, “proyectos” y “saberes” se consideran nociones que nos permiten empíricamente comparar dos experiencias situadas en regiones diferentes, pero que comparten las transformaciones estructurales de las ruralidades y de las condiciones habitacionales involucradas en la producción del hábitat rural.

4. La producción de hábitat rural en dos casos del norte argentino

4.1. Caso 1: Los proyectos de la UNNE en El Impenetrable, provincia de Chaco

A principios del siglo XX, la provincia de Chaco atravesó un marcado proceso de expansión de la frontera agropecuaria vinculada a la producción agrícola, especialmente de algodón. Se trataba del “ciclo algodonero” y consistió en que parte importante de las tierras forestales se destinaron al cultivo del algodón. Esta actividad concentró los requerimientos de la mano de obra hasta la crisis que se manifestó en la década de 1950 a 1970, en consonancia con las políticas de modernización del campo argentino. Desde entonces, los procesos de diversificación productiva, rotación de los cultivos y tecnificación agrícola dieron paso a nuevas actividades productivas para la ruralidad chaqueña como región económica extrapampeana1.

En la década de 1990, a partir de la expansión de la soja transgénica, se identificaron transformaciones en el modelo productivo y de las técnicas utilizadas terminan por modelar la internacionalización del agro chaqueño (Roze, 2007). Este cambio involucró la mano de empresarios nacionales y transnacionales que aprovecharon estas tierras como nuevos suelos para la incorporación productiva. En efecto, de este modo se consolidó el avance del agronegocio sobre tierras fiscales donde habitaban pobladores indígenas y campesinos. En este mismo período, la venta de tierras a empresarios del agro se dio sobre el 80% de los territorios fiscales en la provincia (Castilla, 2021). Así también, el crecimiento de la cobertura de siembra en el sur del departamento Almirante Brown aumentó el 189% en sólo diez años (Cuadra, 2015). En estas dinámicas del capital y en paralelo a los procesos sociales de despojo, se afianzó la deforestación en los últimos años y la venta de tierras fiscales.

Tabla 1 Cantidad de tierra fiscal en la región de El Impenetrable (departamentos A. Brown y G. Güemes, Provincia de Chaco, Argentina). Cantidades nominales y porcentajes de variación2.

| Departamentos (superficie total en ha) | 1995 | 2003 | 2005 | Variación 1995-2003 (%) | Variación 2003-2005 (%) |

|---|---|---|---|---|---|

| Almirante Brown (17.276.000 ha) | 640.407 | 367.221 | 203.741 | -42,66% | -44,52% |

| General Güemes (2.170.316 ha) | 1.529.909 | 1.029.378 | 286.273 | -32,72% | -72,19% |

Fuente: Almirón y Quevedo (en prensa) en base a Foro multisectorial por la tierra, Provincia del Chaco.

En las primeras dos décadas del siglo XXI, en esta región se evidenció una nueva avanzada caracterizada por la promoción de la actividad turística y el conservacionismo de ciertos territorios de monte nativo (Quevedo y Giordano, 2021). Por una parte, se buscaron nuevas tierras productivas, generándose un renacer del interés sobre El Impenetrable desde el empresariado vinculado al agronegocio; y por otra parte, se dio un proceso de reterritorialización a partir de dinámicas de patrimonialización y de turistificación de la naturaleza intensificada en los últimos años con proyectos provinciales, nacionales e internacionales3. De esta manera, las políticas provinciales tendieron a valorar patrimonialmente la porción territorial (la estancia La Fidelidad luego del asesinato de su dueño) donde en 2017 se creó el Parque Nacional El Impenetrable, localizado en el departamento Güemes4.

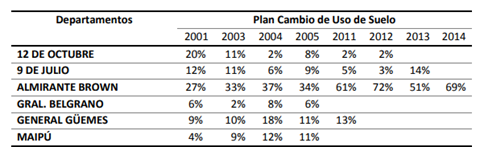

Cuando uno mira la totalidad de los procesos descriptos de doble valoración (agronegocio y turismo naturaleza) se encuentra con que la preservación de esta área natural y el reconocimiento de los derechos territoriales a poblaciones indígenas (Colla, 2018), en realidad, se combinan con cambios del uso del suelo en ambos departamentos y el corrimiento de la frontera agrícola cada vez más pronunciado, con mayor impacto en el departamento Almirante Brown. Como expresa Heredia (2017) “a medida que pasan los años la frontera agrícola, se expande hacia el departamento Almirante Brown y General Güemes, los departamentos que (...) concentran mayor superficie de bosques, y son los que a medida que pasan los años tienen mayor proporción de superficie afectada a los desmontes legales (plan de cambio de uso de suelo)” (Heredia, 2017: 60-61).

Tabla 2 Porcentaje de superficie boscosa afectada a planes de cambio de uso de suelo

Fuente: Heredia (2017) en base a estadísticas de la Dirección de Bosques de la provincia del Chaco.

Con estas dinámicas económicas se avizoran las agencias heterogéneas y una diversidad de actores en el territorio que concretan la avanzada capitalista desde el punto de vista de nuevas intervenciones. Desde el punto de vista histórico, el departamento General Güemes fue, ante todo, un territorio de construcción ideológica asociado a la construcción del Estado-nación y su incorporación como “desierto verde”. Con el paso del tiempo y las distintas intervenciones estatales, como la “Campaña del Oeste” durante los años 1970, el departamento Güemes y la macroregión de El Impenetrable se vio atravesado por el distintos proyectos y actores que buscaron el desarrollo de la región caracterizada generalmente como “salvaje”, “pobre” y “alejada”: desde las ONG, las reparticiones estatales de todos los niveles y el conjunto de iniciativas privadas, redes y amplias expresiones de actores solidarios de otras provincias (Quevedo, 2019).

En el presente, los objetivos de las intervenciones y el sentido de las organizaciones se han multiplicado en el territorio desde intereses diversos. En este estudio focalizamos en las prácticas institucionales que articulan la noción de “hábitat rural” al desarrollo territorial como nuevas promesas de mejoras en las condiciones de vida de la población local. En esta oportunidad, se trata de iniciativas del ámbito universitario que, acompañando y legitimando proyectos estatales, ahora buscan intervenir localmente en la región desde sus saberes autorizados.

4.1.1. ¿Qué son y cómo surgen los proyectos en El Impenetrable chaqueño?

En abril de 2022, el gobierno de la provincia de Chaco entregó a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) el título de propiedad del predio de 2.466 hectáreas ubicado en el departamento Almirante Brown. Se trata de una reserva que en 1978 el gobierno le cedió a la UNNE con “fines de utilidad pública”. Luego de más de 40 años, esta universidad propuso la creación de un proyecto ambiental, social y productivo para contribuir al desarrollo sustentable de esa zona chaqueña. Durante el 2020, el Consejo Superior de la UNNE aprobó la creación del denominado “Centro de Investigación y Desarrollo del Impenetrable Chaqueño” (CIDIC) definido como “un paso clave para consolidar su presencia en un territorio de gran relevancia para Chaco y la región” (Medios UNNE, 2020). El CIDIC como proyecto institucional se proyecta como un centro modelo mediante el cual la Universidad desarrollará sus funciones de investigación, extensión, transferencia y docencia al servicio de “El Impenetrable”, mediante la innovación tecnológica y el respeto por el medio ambiente.

A partir de estos acontecimientos, en los últimos años identificamos un renovado interés desde distintos campos disciplinares de la UNNE por la región de El Impenetrable, especialmente a partir de la presentación de convocatorias específicas para financiar proyectos de investigación. Dentro de los saberes académicos que buscan producir conocimiento en torno a esta región se destacan un conjunto de proyectos de investigación financiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica mediante la convocatoria PICTO (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados). Entre estos proyectos, podemos mencionar algunos abocados al hábitat rural desde una problematización vinculada a la arquitectura. Analizamos en esta investigación los siguientes proyectos: a) “Desarrollo territorial sostenible del hábitat rural de El Impenetrable. Propuesta de modelo de centro de servicio desde un abordaje integral”, conformado por investigadores del Instituto de Investigación para el Desarrollo Territorial y del Hábitat Humano (UNNE-CONICET) y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU); b) “Diseño óptimo multicriterio de viviendas sociales basado en condiciones de confort y sustentabilidad para la región de El Impenetrable Chaqueño”, conformado por investigadores del Laboratorio de Mecánica Computacional del “IMIT” (UNNE-CONICET) y la Facultad de Ingeniería (FI). También identificamos trabajos publicados desde 2018 que directamente problematizan el hábitat rural de las poblaciones originarias de El Impenetrable. En este caso, nos referimos a las propuestas de “Mejoramiento de la vivienda Wichi y Qom en El Impenetrable Chaqueño (Cáceres et. al., 2018), en el cual se expone un proyecto de extensión con diferentes actores participantes: la cátedra de Construcciones I de la FAU-UNNE y la Municipalidad de Misión Nueva Pompeya, la localidad más antigua del departamento General Güemes. El análisis se enfoca en la interpretación del hábitat rural que tienen las tres experiencias mencionadas.

4.1.2. ¿Qué actores/as participan en la organización/institución? ¿Qué mediaciones institucionales emergen, se invisibilizan o adquieren fuerza?

En septiembre de 2021, y en modalidad virtual por el distanciamiento producto de la pandemia de COVID-19, el equipo de investigación denominado “Desarrollo territorial sostenible del hábitat rural del Impenetrable. Propuesta de modelo de centro de servicio desde un abordaje integral” realizó su primer taller para delinear una estrategia de trabajo a futuro. Ese encuentro tuvo como objetivo “generar un intercambio de visiones entre pares académicos, técnicos gubernamentales y de organizaciones civiles especializadas para elaborar conocimientos y aportes para un plan de desarrollo territorial sostenible para la Región de El Impenetrable”. En la difusión de la actividad se mencionó que se buscaba avanzar en “la realización de un diagnóstico multidimensional de tipo interdisciplinario y participativo (que incluya la perspectiva de actores claves del territorio)” (PICTO, 2021). El plan de desarrollo territorial sostenible, de este modo, tiene como población-objetivo a “la población rural” desde el propósito de contribuir a consolidarla en su hábitat y así “mejorar su calidad de vida”.

El encuentro se denominó “Taller con especialistas y actores claves” (PICTO, 2021) y estaba organizado en exposiciones de distintos/as expositores/as con espacios para preguntas, opiniones, intercambios. Es interesante identificar las tres consignas para los/as participantes:

a) ¿Cómo entiende que debería ser el desarrollo territorial sostenible en la región de El Impenetrable?;

b) ¿Cuáles son los principales problemas o escollos que presenta para alcanzar este desarrollo?; y c) ¿Qué medidas o acciones deberían implementarse para avanzar en la dirección deseada?”. (PICTO, 2021)

En todos los interrogantes advertimos que no se pone en duda la meta de conseguir el valorado “desarrollo territorial”, esta vez asociados a las ideas de lo “sostenible”. Se parte de considerar que El Impenetrable es un territorio que debe desarrollarse, lo que puede varias son las “medidas o acciones” para “avanzar” en esa dirección.

Los/as participantes en el taller fueron clasificados en tres grupos:

a) Organismos del gobierno provincial (Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente y Dirección de Producción Animal del Ministerio de la Producción);

b) Organismo del gobierno nacional (Subsecretaría Nacional de Agricultura Familiar);

c) Fundaciones y ONG (Instituto de Agricultura familiar y economía popular, Fundación Gran Chaco, Redes Chaco, Asociación Cultural para el desarrollo integral, Agencia ACERCA, Junta Unida de Misiones, CANPO, Somos monte, INCUPO, Habitar Argentina y Foro por la tierra);

d) Especialistas académicos/as.

La realización del taller se llevó a cabo a través de las apreciaciones de cada uno/a de los/as actores/as invitados/as y las respuestas sobre las tres preguntas en breves intervenciones de alrededor de 10 minutos. Si bien no fueron formalmente invitados/as, hubo algunos/as habitantes de la región en el taller. Un ejemplo fue la presencia de José O., indígena del pueblo Qom, que asistió como integrante de la ONG Junta Unida de Misiones. Su punto de vista sobre las transformaciones territoriales de la región fue un aporte excepcional a la dinámica de trabajo planteada. José proyectó imágenes y mapas comunitarios que daban cuenta de las problemáticas de la región como la sequía y la distribución de la tierra y los bienes naturales que ponen en duda la idea de “sostenibilidad”. En sus palabras:

“Hay una comunidad indígena que cuenta con 120 has y 120 familias. Por lo tanto, hay más de 500, 600 individuos adentro del territorio. Por eso… cómo podemos hablar de desarrollo sostenible si en una comunidad que tiene una superficie comunitaria de 120 has con 120 familias dándole una proyección por ejemplo de 10 a 15 años, es decir, recursos no va a ver (…) va a haber villas rurales digamos”. (Intervención de José O., septiembre de 2021)

La ausencia de pobladores/as locales fue una de las expresiones del proyecto académico en sus etapas de gestación, mientras que las mediaciones institucionales fueron las voces más importantes sobre las problemáticas locales o los denominados “escollos”. Este aspecto también se registra en los otros dos proyectos.

En el caso del proyecto de la FI-UNNE, el equipo cuenta con un prototipo de vivienda social propuesta por el Área de Diseño de la Gerencia de Proyectos del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) del gobierno de la provincia de Chaco. Este proyecto, altamente divulgado en los medios de comunicación del país, asocia la idea de El Impenetrable al déficit habitacional como problemática de la zona, comparándola a centros urbanos y la representa a partir de sus características adversas climáticamente. A diferencia de las temáticas que surgieron en el taller, la problemática de la tierra está ausente. En una nota sobre el proyecto publicada en Página 12, por ejemplo, se menciona:

“El déficit habitacional en la región de El Impenetrable es un elemento más que impactante en la calidad de vida de su población y que se agrava con el paso del tiempo, a lo que se suma “el clima hostil y la falta de servicios básicos, que son factores que marcan una gran desigualdad social comparada con los centros urbanos más cercanos”, advirtió la UNNE” (Página 12, 2020).

En la tercera experiencia, por su naturaleza extensionista, dinamizó algún grado de articulación con la municipalidad de Misión Nueva Pompeya y algunas familias locales, al menos desde expresiones vertidas en las conclusiones del trabajo por parte de los miembros del equipo. Es interesante en este caso la diferenciación entre las técnicas de autoconstrucción que se expresan en el territorio y el “apoyo técnico profesional” que representa el objetivo del proyecto universitario:

“La propuesta fue satisfactoria, por la respuesta e interés mostrado por el organismo, la difusión que tuvo y la colaboración brindada por las autoridades. A través de la municipalidad se planteó seguir trabajando en la temática y elaboración de proyectos para la financiación de viviendas rurales de bajo costo, utilizando este trabajo para la preparación del proyecto. Asimismo, el interés de la comunidad en la autoconstrucción. El interés fue bueno ya que la mayoría de las construcciones en la comunidad se realiza por este medio, ya sea por la propia familia, sus vecinos o parientes, en otros casos con albañiles conocidos de la familia, pero con ningún tipo de apoyo técnico profesional. Esperamos la implementación de este proyecto a través de organismos provinciales y/o nacionales, como políticas habitacionales. Es uno de los nuevos desafíos planteados por la municipalidad y el grupo de extensionistas del presente proyecto” (Cáceres et. al., 2018: 44).

4.1.3. ¿Qué proyectos surgen?

En el primer proyecto de la FAU-UNNE, en su fase propositiva, luego del diagnóstico que permitiría caracterizar la amplia región, les posibilita a los/as investigadores/as realizar “recomendaciones” habituales en sus campos disciplinares. El Centro de Servicio Integral se concibe no sólo como una estrategia de desarrollo para la extensa y singular región de El Impenetrable sino como un “producto”, esto es, un lugar de producción de conocimiento científico “replicable” en otros casos.

En el segundo proyecto de la FI-UNNE, planifica el diseño del material de la mampostería del módulo habitacional con la finalidad de optimizar su aislamiento térmico y minimizar su peso. En este caso, el proyecto postula una asociación entre las características de la región y el prototipo de la vivienda a construir para pueblos originaria con “numerosas carencias”:

Fuente: FOCO Agencia Chaqueña de Noticias (2020)

Figura 1: Proyecto para el diseño de viviendas sociales para comunidades rurales de El Impenetrable chaqueño

El tercer proyecto de extensión de la FAU-UNNE, propone principalmente “eliminar las viviendas ranchos” y mejorar los componentes constructivos de un prototipo habitacional con tecnologías alternativas. Lo significativo de este proyecto es que expone una problematización sanitaria identificando la epidemia de Chagas-Mazza con la habitabilidad indígena. En efecto, el proyecto enfatiza que:

“Si pensamos diseñar una nueva vivienda que permita combatir contra la vinchuca creando un ambiente en el cual las condiciones no favorezcan a su estancia, debemos en primer lugar eliminar las viviendas ranchos, no podemos dejarlas en pie ya que el problema va a persistir a unos pocos metros de la nueva vivienda” (Cáceres et. al., 2018: 42).

4.1.4. ¿Cuál es el lugar de los saberes técnicos y cómo se vinculan con los saberes locales? ¿Cómo es la relación de los pobladores locales con la organización/institución?

La presencia predominante de actores estatales y sus saberes especializados es una característica común a los tres proyectos académicos de la UNNE que analizamos, en donde es muy difícil advertir la vinculación real con pobladores locales y sus propios conocimientos. No obstante, en la exposición de José O. durante el taller organizado por el proyecto PICTO (2021) son interesantes la manera en que utiliza los recursos del mapeo y la georreferenciación. Su intervención constituye una estrategia que articula el conocimiento científico con el conocimiento tradicional sobre el territorio que habita.

La implicancia fundamental de los saberes instrumentales organiza en cada iniciativa la producción de hábitat rural en El Impenetrable donde los problemas sociales se reducen a problemas técnicos. De este modo, por ejemplo, se jerarquizan los componentes de “mejoramiento” y “optimización” bajo ideas de “confort” y “sustentabilidad” de una unidad habitacional, siendo particularmente significativo en este sentido el proyecto de la FI-UNNE:

“El problema de optimización será atacado desde dos enfoques distintos en forma desacoplada. En primer lugar, podría decirse que es un enfoque micro del problema, donde se buscará diseñar el material de la mampostería del módulo habitacional con el fin de optimizar su aislamiento térmico y minimizar el peso del mismo (directamente relacionado a su costo). En este punto se pretende proponer un prototipo de panel prefabricado con facilidades de instalación y optimizado tanto en su costo como en su aislamiento térmico. El segundo enfoque denominado macro, consiste en optimizar la forma exterior y la disposición interna de la tabiquería con el fin de optimizar la sustentabilidad de la misma ante cargas gravitatorias y accidentales” (IMIT-CONICET, 2021).

Aparecen con fuerza tanto la fantasía de arquitectos/as e ingenieros/as de construir una casa eficiente para indígenas “adaptada” a sus costumbres como los repertorios asociados al desarrollo salvacionista con que históricamente se intervino la pobreza rural e indígena en el noroeste chaqueño. En esencia, en este tipo de propuestas se jerarquiza al saber moderno-técnico-científico-universal como ordenador de los intercambios en los territorios y de las lógicas de intervención desde la UNNE. Por consiguiente, la producción del hábitat rural se constituye como tal en la medida que subordine el conocimiento tradicional-indígena-local-campesino que, en general, nunca se valora como tal.

4.2. Caso 2: Mesa de Tierras del departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero.

En la provincia de Santiago del Estero, desde finales de los años 1970 y con mayor velocidad desde 1990, se produjo un vertiginoso cambio en la estructura agraria y del paisaje, a partir de la expansión de superficies explotadas de forma extensiva (desmontando el bosque) por un sector empresario capitalista mayormente extraprovincial, para realizar ganadería de engorde o cría y/o agricultura de secano (inicialmente algodón, soja, sorgo y desde finales de los ’90, soja) (Dargoltz, 2003; De Dios, 2006).

A partir del análisis de los censos agropecuarios de 1988, 2002 y 2018 (tabla 3), observamos una disminución de las Explotaciones Agropecuarias (en adelante EAPs) totales de 21.122 a 15.396. Teniendo en cuenta la división entre EAPs con y sin límites definidos5, observamos que los primeros mantienen la cantidad y las segundas, disminuyen notablemente pasando de 9.590 en 1988 a 4516 en 2018. Esto a la vez, revierte la tendencia de las EAPs sin límites definidos observada en el censo 2002 donde aumentaron respecto a 1988.

Tabla 3: Cantidad de EAPs totales, con y sin límites definidos. Santiago del Estero 1988, 2002 y 2018.

| SANTIAGO DEL ESTERO | EAPS TOTALES | CON LÍMITES DEFINIDOS | SIN LÍMITES DEFINIDOS | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1988 | 2002 | 2018 | 1988 | 2002 | 2018* | 1988 | 2002 | 2018 | |

| 21.122 | 20.949 | 15.396 | 11.532 | 10.830 | 10.880 | 9.590 | 10.119 | 4.516 | |

(*) Se incorporan las EAPs mixtas, según consideraciones en Mathey y Van den Bosch (2021). Fuente: Censos Nacionales Agropecuarios 1988, 2002 y 2018.

Santiago del Estero es una de las provincias más primarizadas del NOA (Krapovickas y Garay, 2017), teniendo hacia 2018 el 92% de su producción como primaria (Ministerio de Hacienda, 2019). La intensificación en las actividades productivas agrícolas a partir de 1996 y la implantación de la semilla transgénica de la soja RR, reforzó esta disminución de explotaciones agropecuarias (Giarraca y Teubal, 2006; Krapovickas y Garay, 2017), particularmente las sin límites definidos, generando transformaciones socioterritoriales. Este modelo productivo, se complementa con el uso de agrotóxicos, desplazando dinámicas productivas de las comunidades campesinas y generando impactos desiguales en el ambiente y la salud, que vienen a reforzar las desigualdades históricas y actuales (Toledo López et. al., 2020). Estos/as autores/as destacan los conflictos que genera este modelo sobre las comunidades campesino-indígenas y agricultura de pequeña escala, representando al 65% de los mismos y siendo estos herederos de los conflictos sobre tenencia de la tierra.

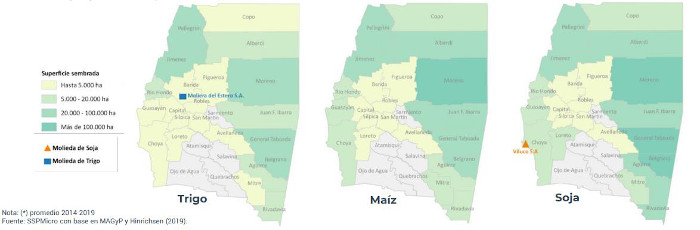

El departamento Jiménez, no está exento de esta realidad, dado que se sitúa en el noroeste de la provincia, en un contexto de fuerte territorialización del agronegocio, principalmente de soja, trigo y maíz (figura 2). El desarrollo de los cultivos se dio mediante la incorporación de tierras a la agricultura y la sustitución de cultivos tradicionales en la región (Ministerio de Hacienda, 2019). Así, entre los Censos Nacionales Agropecuarios de 2002 y 2018, la cantidad de EAPs a nivel departamental creció de 431 a 481, notándose un aumento en las EAPs con límites definidos (de 361 a 389) y una disminución en las sin límites definidos (de 70 a 62).

Al ver amenazadas tanto su forma de vida como su histórica relación con el medio, las poblaciones locales encontraron maneras de resistir al avance de la expansión capitalista sobre sus territorios. Una de ellas es la creación de las Mesas de Tierras.

4.2.1. ¿Qué es y cómo surge la Mesa de Tierras del departamento Jiménez? ¿Qué actores/as participan misma?

Las Mesas de Tierras son espacios de organización socio política donde participan organizaciones de la sociedad civil, vecinos/as, agricultores/as familiares, campesinos/as e indígenas, referentes de la Iglesia e instituciones públicas (INTA, Universidad, Comité de Emergencia), entre otras (Ledesma, 2020).

La Mesa de Tierras del departamento Jiménez surge en el año 2009 y forma parte de un entramado de estos espacios a nivel departamental, las cuales participan en la Mesa Provincial de Tierras de Santiago del Estero6 (la cual surge previamente, en el año 2000) y en la Mesa Tripartita7 (constituida en 2005).

Más allá de que todas las Mesas de Tierras del interior de la provincia comparten un objetivo común, el funcionamiento y la constitución de cada una de ellas puede llegar a variar según el territorio. En el caso de la Mesa de Jiménez, la conformación es variada, siendo partícipes múltiples actores/as provenientes de distintos ámbitos como ser: la Iglesia, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Comité de Emergencia, la Agencia de Desarrollo, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesino e Indígena (SAFCI), el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES/ UNSE- CONICET), familias campesinas e indígenas, organizaciones campesinas e indígenas (MOCASE), productores/as de Asociación Zonal Campesina (AZCAM), la Asociación de Familias con Identidad Huertera (AFIH) del departamento Banda, la Asociación Civil Bienaventurados los Pobres (BePe), la radio comunitaria FM La Merced, referentes de la comisión municipal de Abra Grande (departamento Banda) y la Municipalidad de Pozo Hondo.

Un rasgo de esta Mesa en particular es el hecho de que no siempre participan las mismas familias campesinas o indígenas, sino que se presentan a las reuniones según las necesidades y urgencias. Para ello, el lugar de reunión suele trasladarse a la comunidad del conflicto a atender en cuestión. El resto de los organismos e instituciones se hacen presentes a partir de algún/a representante.

Desde su creación, la misma se ha caracterizado por desarrollar diversas estrategias de acción entre las que destacan: reuniones mensuales para pensar y discutir el territorio, la generación de la feria de productores/as locales, la realización de los mapeos colectivos de las diversas comunidades, talleres de capacitación para fortalecer la producción local (curtidos, queso, huerta, conservas, derivados de la algarroba etc.), relevamientos de conflictos de tierra y fumigaciones, entre otras (Coronel et. al, 2022).

4.2.2. ¿Qué proyectos surgen?

Dentro de los proyectos que se generan desde la Mesa destacamos cuatro de ellos, los cuales consideramos que son transversales a la producción del hábitat y los analizamos en dos ejes: la producción campesina y el conocimiento del territorio.

El primer eje tiene como objetivo fortalecer a los/as pequeños/as productores/as, para mantener la relación íntima de la vivienda con la parcela productiva y seguir habitando estos territorios. Entre los proyectos que analizamos en este punto se encuentran: la feria de productores/as, la producción de algarroba y productos derivados y de Bosque Nativo. Estos proyectos empezaron a surgir durante la pandemia, principalmente por la necesidad de mejorar sus vidas y visibilizar lo que desean y sueñan las comunidades, lo cual se aleja de este modelo dado que creen que “atenta contra la vida, contra el territorio, contra la tierra, contra los vecinos” (entrevista 4, 15 de junio de 2022).

La feria (figura 3) es un proyecto que se encuentra impulsado principalmente por los/as productores/as, generalmente vinculados a AZCAM en relación con el INTA y la SAFCI. La primera se realizó con motivo del día de la lucha campesina el 17 de abril de 2021 y se continuó desarrollando una vez al mes aproximadamente en la plaza de Pozo Hondo, con proyecciones de ir rotando por diferentes comunidades. En la misma, los/as productores/as tienen la posibilidad de exponer y visibilizar sus producciones: dulces de conserva, escabeches varios, quesos, panificados, frutas y verduras, chacinados, artesanías en cerámica, tejidos y productos de cuero, entre otros.

“Lo importante que yo veo en la feria es que el pequeño productor, que hace su producto por ahí en el campo, tiene la posibilidad de exponer, de hacer conocer su producto y mostrar que en el campo sí se produce y si se come bien. Es como una ventana, que nos muestra a la ciudad, al pueblo, al mundo digamos que del campo salen los alimentos bien… entonces es una posibilidad para el pequeño productor también de hacer conocer sus cosas y de poder vender directamente del productor al consumidor” (entrevista 2, 09 de junio de 2022).

Tanto en este fragmento como en otras entrevistas, se destaca el rol que cumple este proyecto en la visibilización del modelo productivo del sector de la economía social y solidaria, contrario al modelo de los agronegocios y los impactos que tienen en los modos de vida y de habitar de las comunidades.

“Visibilizar el modelo que queremos, que es bueno el modelo este que produce alimentos sanos y que una vez al mes se juntan ahí en la plaza para mostrarles, para hacer visible lo que cada uno produce” (entrevista 4, 15 de junio 2022)

“Aquella vez, digamos saliendo de la pandemia, que se haga una feria contra los agrotóxicos, me parece emblemático desde el sector de la economía social y solidaria. Entonces vos con la feria tienes un ejercicio de resistencia, un ejercicio de visibilidad pero también tienes un ejercicio propositivo, que no lo tienes en una situación de conflictividad en el predio” (entrevista 8, 21 de junio 2022).

Otra fortaleza de la feria, es que es un espacio pedagógico porque permite educar a quien consume en términos nutricionales, estéticos, de procedencia y de un modo de producción, lo cual está relacionado fuertemente con la bandera de defensa de sus modos de producción, de vida y de habitar. Tal como afirma un/a entrevistado/a “la producción y la feria siempre reflejan al productor en su lugar arraigado” (entrevista 3, 15 de junio de 2022).

Otro proyecto reciente que se desarrolla en el paraje Cashico a través de un grupo de campesinos/as, es la producción de harina de algarroba y productos derivados de la misma. Esta actividad se realizó con la articulación de este grupo que pertenecen a la Mesa de Tierras, con profesionales de la UNSE que acompañaron el proceso a través de capacitaciones sobre cómo llevar a cabo correctamente el proceso productivo de la harina de algarroba y los beneficios de la misma. La primera experiencia se realizó a fines del año 2021 con la cosecha de las vainas, y a partir de la molienda de la misma se realizó una serie de panificados que tuvo una gran salida comercial que duró hasta aproximadamente mediados del año 2022. Esto ha disparado un movimiento económico en la comunidad en Cashico y en las zonas vecinas, dado que en cada una de las etapas del proceso de este producto (recolección de las vainas, producción de la harina y elaboración de panificados), las familias reciben una remuneración económica.

Debido a que se vendieron rápidamente todos los productos, produciendo faltante de harina para continuar con esta producción, se considera importante continuar con el fortalecimiento de este proyecto. Para esto, la Mesa, a través de proyectos con la organización Laudato Si8, se ha movilizado para tratar de conseguir más molinos mediante la elaboración de proyectos y se espera que la cosecha de este año sea aún más intensiva que la anterior.

A través de estas vinculaciones, actualmente presentaron un proyecto de Bosque Nativo en el que articulan ocho familias de la zona de Cashico y del Churqui, con la UNSE y con la Asociación Civil Laudato Sí. Para esta presentación, midieron los campos e hicieron un relevamiento de los árboles tomando muestras. Junto con las hectáreas de cada familia, tomarán el campo el Añil, que adquirieron las parroquias de Jiménez, Pellegrini y Frías a través de un proyecto de pastoral de unos párrocos alemanes.

“Son pequeñas familias productoras que cada familia tiene, bueno, unas poquitas hectáreas. La idea, es hacer un proyecto comunitario de todas esas hectáreas juntas, de un manejo sustentable del monte y también, además, el campo que se ha comprado ahí gracias a la ayuda de los alemanes ahí en El Añil para la Asociación Civil Laudato Sí. La idea es hacer ese campo, especie de campo demostrativo, experimental con la idea de hacer algún Centro Educativo para los chicos y chicas del campo en el futuro” (entrevista 4, 15 de junio de 2022).

El segundo eje, Conocimiento del territorio, sirve para conocer los límites de las comunidades, la cantidad de viviendas y sus servicios, los caminos y rutas existentes, los/as actores/as, las instituciones, las fincas y los conflictos. Dentro del mismo, encontramos al proyecto de mapeo colectivo (figura 4), el cual permite describir la realidad existente y planificar proyectos. Este lo organiza el grupo de Educación, Ambiente, Hábitat y Territorios (INDES/UNSE - CONICET) con el INTA y se lleva a cabo por demanda de las comunidades pertenecientes a la Mesa, las cuales resaltan las potencialidades de este proceso:

“Sirve para un montón de cosas. Una para darle dimensión real al territorio… Es decir, ¿cuántas hectáreas tiene Cashico? No sé… Entonces bueno decís, mira Cashico en el mapa es de acá hasta acá, y ahí te ponía son 3544 hectáreas (...) muchos compañeros no sabían, sabían que era desde allá hasta allá (...) Saber que hay 48 surgentes, que hay 74 familias. Cosas concretas pero que a veces, el tenerlas todas juntas y el poder visibilizarlas todas juntas ayuda mucho (...)” (entrevista 4, 15 de junio de 2022; en Coronel et. al, 2022).

El primer taller de mapeo colectivo se realizó en los Soraires, antes de la pandemia, para poder relevar esta comunidad y las aledañas (Ledesma et. al, 2021). A partir de la aparición del COVID-19 y las consecuentes medidas restrictivas, las tareas se vieron interrumpidas dada la imposibilidad de las instituciones para movilizarse hacia el departamento Jiménez desde distintos puntos de la provincia. Por la extensión de las restricciones, el trabajo fue delegado a las propias comunidades con asesoramiento técnico virtual, la confección de cartillas y videos explicativos sobre cómo llevar a cabo este proceso. “En ese contexto, los referentes se apropiaron de las herramientas y técnicas diseñadas para el caso” (Coronel et. al., 2022). Luego de esto, los/as organizadores/as sistematizaron toda la información en el Google maps.

En los últimos meses, se han retomado los mapeos de forma presencial sosteniendo una agenda mensual, lo que permite ir teniendo una imagen del territorio.

4.2.3. ¿Cuál es el lugar de los saberes técnicos y cómo se vinculan con los saberes locales? ¿Cómo es la relación de los/as pobladores/as locales con la organización?

En la implementación de los proyectos descritos observamos la confluencia de distintos/as actores/as sociales, los cuales varían según el proyecto o actividad planteada. Como ya nombramos anteriormente, los ámbitos de procedencia de dichos/as actores/as suelen ser muy variados. Sin embargo, es posible resumirlos en cuatro ámbitos generales: la Academia, el Estado, la Iglesia y la comunidad local. Indudablemente este encuentro de actores/as genera a la vez la confluencia, y en algunos casos también, la colisión entre saberes técnicos y saberes locales.

En la feria de productores/as, vemos los saberes locales de los/as campesinos/as expresados en la elaboración de múltiples productos como ser: dulces de conserva, escabeches varios, quesos, panificados, frutas y verduras, chacinados, como también artesanías en cerámica, tejidos y productos de cuero, entre otros. Estos saberes, a partir de la generación de la feria, tienen la posibilidad de exponerse y, a la vez, de materializarse en una fuente de ingreso para las familias campesinas. Sin embargo, para organizarla, fue necesaria su convergencia con otros conocimientos, como ser la gestión de la SAFCI, los cursos de manipulación de alimentos impartidos por el INTA, y la convocatoria de los/as campesinos/as participantes por parte de AZCAM.

“Hemos ido trabajando, desde hace mucho tiempo venimos nosotros, preparándonos, siempre recibiendo capacitaciones a través del INTA, a través de la Secretaría (SAFCI). Yo personalmente he recibido muchas capacitaciones, tanto para elaboración, como presentación y bueno también ya he obtenido el carnet de manipulación de alimentos (...) algunas cosas siempre uno tiene una idea, porque manipulación siempre hemos hecho, de alimentos, desde que uno nace hasta que va creciendo vamos manipulando y aprendiendo de nuestros padres, pero si hemos aprendido mucho en el tema de conservar para que el alimento llegue sano y en buenas condiciones al consumidor. Si, hemos aprendido muchas cosas que por ahí no sabíamos nosotros, de cómo conservar el alimento, de cómo medir el ph, y bueno la temperatura en que debe mantenerse un alimento para conservarse y todas esas cosas hemos aprendido ahí en el taller. Eso tratamos de volcarlo nosotros en lo que producimos, y bueno, yo en mi caso, aquí en la zona trato de brindarles a mis compañeros todo lo que he aprendido e ir pasándoles a ellos” (entrevista 15, 13 de octubre de 2022)

Como observamos en los fragmentos, es destacable la variedad de talleres, cursos, charlas y capacitaciones que dieron en el marco de la Mesa los distintos organismos e instituciones en confluencia con los/as habitantes del departamento. Las comunidades destacan la presencia del INTA en el territorio, dado que generan diferentes asesoramientos a demanda de las familias y proyectos para mejorar las condiciones de producción. Incluso, permiten la convergencia de saberes, dado que los talleres y capacitaciones son organizados con productores/as de la zona, para que los/as mismos/as puedan dar a conocer sus saberes, buscando un mejor resultado en las producciones de la zona. Tal como expresa una productora:

“Incluso ha habido lugares a donde he ido a dar capacitaciones. (...) Yo doy capacitaciones porque gracias a Dios estoy preparada y habilitada para eso. (...) A veces me llevan los técnicos del INTA, a veces la Secretaría. (...) Para eso uno aprende para que vaya transmitiendo lo que uno aprende y no se pierda (...) El tema de a veces como hacíamos el arrope, como conservábamos la carne antes porque en el campo por ahí no tenían electricidad, no tenían heladera, no tenían freezer, la gente carneaba un animal y tenía que mantener la carne en buen estado para consumirla. Y bueno eso es lo que, por ahí los técnicos, en la actualidad como no se está usando no lo saben. Antes se usaba salar la carne, hacerla secar y te duraba un montón de tiempo. Distintas técnicas que usaba la gente de antes para conservar los alimentos (..) Yo capaz que no he ido a ninguna universidad, no tengo muchos estudios o títulos, pero sí la vida me ha enseñado muchas cosas, he aprendido de mis abuelos, de mis padres, de mis ancestros. De hecho, el año pasado he tenido una visita de alumnos de la universidad, con algunos profesores, han venido hasta ingenieros en alimentos para ver como trabajamos nosotros, por ejemplo, yo les preparé el dulce de leche como lo hago yo aquí, como lo hacen ellos allá y como lo hacemos nosotros en la casa. Ha sido una capacitación que he dado yo a alumnos y profesores de la universidad, han venido a hacerme una visita y hemos pasado una jornada linda, ellos se han llevado una linda experiencia y nosotros también” (entrevista 15, 13 de octubre de 2022).

El encuentro entre los saberes técnicos, en este caso personificados por una institución estatal por lo que también pueden categorizarse como saberes del Estado, y los saberes locales se desarrolla en este caso de manera armónica y las partes involucradas mantienen una relación dialéctica de reciprocidad constante. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan dificultades en el diálogo o que la transferencia sea absoluta. Nada más distante de la realidad, ya que el hecho de que la relación se sostenga en el tiempo y que ambas partes estén dispuestas a escucharse, no significa que van a cambiar por completo la forma que tiene cada una de ver el mundo. Principalmente, son los saberes técnicos los que deben adaptarse a la realidad local, dándole mayor importancia a los saberes locales, los cuales históricamente han sido invisibilizados. Tal como advierte una de las ingenieras:

“Cada salida al campo es una experiencia donde intercambiamos lo que aprendimos nosotros en la universidad (habla desde su rol de técnica), porque aparte esa es otra yo aprendí todo de teoría, yo no vengo del campo entonces hay muchas cosas que primero las leo en el libro y después lo veo con la gente, con la gente que vive en el campo y que capaz no lo haya leído, pero desde que nació lo hizo. Entonces de entrada uno tiene que pararse en ese lugar, en donde todo el tiempo estás aprendiendo, aportando y poniendo a prueba mi cabeza: ¿Cuánto de lo que uno ha aprendido en la teoría se da en la realidad? Es una actitud que creo que tenemos que tener todos con todos, más en el caso mío particular o de cualquiera en donde no venimos de la cultura del campo (...) Entonces siempre, ante la propuesta técnica que uno quiere hacer (...) siempre es poner en juego lo que aprendiste con la realidad de la gente del lugar. O sea, es construir juntos, de entrada, siempre aprendí eso porque creo que es la única manera que puede valer lo que vos aportes” (entrevista 14, 7 de octubre de 2022).

Otro proyecto que ya destacamos es la elaboración de panificados de harina de algarroba. En el mismo confluyen actores/as que proceden de los siguientes ámbitos: la academia, la Iglesia y las comunidades locales. Como mencionamos en el punto anterior, la primera reunión fue convocada por el párroco de la Iglesia de Pozo Hondo invitando a un grupo de técnicos de la UNSE al salón parroquial de la comunidad para dialogar acerca del aprovechamiento de productos forestales no madereros, entre ellos la algarroba, como alternativa productiva al modelo hegemónico de producción sojera, siempre sosteniendo esta premisa de que debemos construir alternativas de vida al modelo predominante.

A la reunión asistieron pequeños/as productores/as tanto de Pozo Hondo como de otras comunidades aledañas como ser Cashico, y fue el espacio propicio para el intercambio de conocimientos:

“Se arma la primera reunión, más que nada para comentarles estos números que conocíamos nosotros, comentarles la experiencia de la universidad con lo que es la producción de harinas, con lo que es la planta; y también ver qué conocimientos tenían ellos, qué estaban haciendo con el algarrobo. (…) Nosotros les comentamos acerca de: cantidad de frutos que se podían cosechar, cuánto estaban pagando el kilo de harina, el kilo de frutos, y bueno que hay otras experiencias realizadas en la provincia. Muchos estaban interesados porque ellos siempre habían usado la algarroba más que nada para darle de comer a los chanchos, así que ha sido un lindo intercambio” (entrevista 13, 7 de octubre de 2022).

Este primer encuentro generó un gran entusiasmo en algunos/as productores/as locales, ya que un fruto autóctono del monte santiagueño con el cual han habitado ancestralmente, de repente ofrecía un nuevo uso rentable. Las reuniones continuaron y eventualmente la comunidad de Cashico, con ayuda del párroco, logró adquirir el primer molino con el cuál hoy llevan a cabo la producción de harina de algarroba. Este proyecto aún se encuentra en su etapa inicial, pero ya ha significado una fuente de ingresos para muchas familias a partir de su primera cosecha siendo un claro ejemplo de que, cuando los saberes locales y los saberes técnicos confluyen, se pueden generar proyectos para mejorar las condiciones de vida de la población respetando sus modos de habitar. Actualmente se han logrado conseguir dos molinos más para otras comunidades del departamento.

Relacionado con este proceso y gracias al vínculo entre estos actores/as, se presentó el proyecto de Bosque Nativo en el campo experimental El Añil, a través de la ley de Bosques. Para esto, los saberes técnicos sirvieron para delinear la escritura del manuscrito, el cual tiene como objetivo instalar una sala de procesamiento de harinas que les permita almacenar y procesar de manera adecuada la harina de algarroba:

“Ya han medido los campos, después también han hecho un relevamiento como un censo de los árboles. Yo estuve con Beto, fuimos cuando vinieron los changos de la UNSE, que fueron a hacerlo al campo del Añil ahí, que tomaban como muestra alguna parte del campo, delimitaban un sector y bueno, ahí medían todos los árboles que había dentro de ese sector ahí después no sé cómo hacían, como que lo extendían al resto del campo no?” (entrevista 4, 15 de junio de 2022).

En este testimonio se observa que, aunque el entrevistado comprende completamente la noción del proyecto y la importancia del mismo, las técnicas empleadas por los profesionales de la universidad no son del todo comprendidas. Reconoce que no las entiende, pero confía en el conocimiento profesional para llevar a cabo el proyecto en conjunto. En este proyecto participan, además de las comunidades locales de Cashico y Churqui, la UNSE y la Iglesia a través de la Asociación Civil Laudato Sí.

Por último, la técnica del mapeo colectivo es una actividad impulsada desde la Mesa, con el fin de plasmar los saberes locales sobre el territorio en un mapa a través del diálogo con los saberes técnicos. Son las comunidades quienes deciden qué localidad se debe mapear. El día de la reunión los técnicos se trasladan a alguna casa o espacio comunitario del lugar y en conjunto con los/as pobladores/as asistentes se procede a realizar el mapa de la comunidad usando la aplicación Google Earth. De esta manera se han mapeado múltiples pueblos del departamento. Estos encuentros reflejan cómo a partir del uso de un conocimiento técnico (el empleo de este software particular) se pueden plasmar y visibilizar conocimientos locales sobre el territorio. Esto es valorado positivamente dado que las comunidades comprenden que los mapas elaborados pueden emplearse como herramientas políticas para la defensa y el beneficio del territorio:

“(...) la idea es ir con esas herramientas [se refiere a los mapas], decir che este puesto policial que está acá hace mil años no tiene más sentido ya, porque todos los camiones se van por este otro. De ver de poder conseguir una balanza móvil, algún equipo de renta desde la provincia, de la zona. Me parece que eso también ayuda a decirle a las autoridades, ́ mirá conviene ponerlo acá y no acá por esto´. Como que te da muchos argumentos y herramientas, que si vos le hablas así [se refiere a sin tener el mapa], uno no dimensiona. Me parece que, con el mapa, con la computadora o el mapita de papel, uno tiene muchos argumentos para pedirles algo” (entrevista 4, 15 de junio de 2022).

Como mencionamos anteriormente, en el contexto de pandemia este proceso que había iniciado unos meses antes, se vio interrumpido. Fueron las propias comunidades las que solicitaron capacitaciones para el uso de la herramienta (Google Earth). Para esto se hicieron cartillas, videos y videollamadas, lo cual permitió avanzar en el mapeo en contexto de fuertes restricciones por la emergencia sanitaria. Una de las organizadoras de los mapeos sostiene:

“Respecto a las capacitaciones que se han dado [habla sobre el mapeo], eso es súper interesante, porque ha surgido de ellos, ante la imposibilidad de poder seguir el mapeo por la pandemia y como Sergio [el párroco] continuaba yendo hacia algunas comunidades, quería continuar haciendo el mapeo acompañado de Beto. Al único que capacité un par de veces fue a Sergio, y no sólo capacitación porque en uno de esos mapeos yo estaba online porque como tenían señal en La Pajosa, me iban preguntado algunas cositas y eran de los primeros mapeos que largamos, así como si fuera asincrónico. Me parece súper interesante esa necesidad o idea que ha nacido directamente desde ellos” (entrevista 16, 07 de junio de 2022).

5. A modo de reflexiones finales: emergentes de un ejercicio comparativo

Los ámbitos de procedencia de los/as actores/as de los proyectos universitarios que actualmente intervienen en el hábitat rural en Chaco son específicamente de la UNNE, sin integrar a las comunidades locales, más allá de su representación institucional (municipalidad de Nueva Pompeya, organismos del gobierno provincial, fundaciones, etc). En este caso, la presencia de los/as actores/as universitarios/as radica en jerarquizar el lugar del conocimiento científico ligado mayormente al campo arquitectónico, como el instrumento principal desde el cual problematizar el hábitat rural, subordinando los saberes locales a los técnicos. En cambio, los ámbitos de procedencia de los/as actores/as de la Mesa de Tierras tienden a ser variados donde no sólo participa la Academia y el Estado sino también la Iglesia y la comunidad local. Partiendo de las desigualdades estructurales, los encuentros abordados están orientados a generar formas horizontales de agencias convergentes y a menudo la articulación efectiva entre saberes técnicos y saberes locales. En algún sentido, advertimos que la tensión entre los conocimientos científicos y los conocimientos tradicionales aparece como una negociación en la medida que se la problematice como tal.

En ambas experiencias exploradas la producción de hábitat rural se inserta en un momento de transformaciones productivas y estructurales de amplias regiones de las provincias de Chaco y Santiago del Estero, dado que, como ya se mencionó previamente, la distribución y características particulares del hábitat rural se instituyen como resultado de los procesos sociales representativos de esa sociedad en un momento determinado (Bolsi, 1995). A esta interpretación le sumamos que también son expresión de una territorialidad determinada y sus contradicciones en un contexto temporal dado. En el caso de Chaco, estas motivaciones se insertan en un conjunto de actores/as heterogéneos/as que dan cuenta de la hipervisibilización de El Impenetrable como territorio productivo emergente a partir de las disputas de modelos productivos (agronegocio y ecoturismo). En el caso de Santiago del Estero, los procesos de territorialización del agronegocio, principalmente de soja, trigo y maíz operan como telón de fondo de las demandas sociales y las formas de resistencia a las lógicas del despojo histórico en la región del departamento Jiménez.

En estos escenarios, los proyectos analizados para cada caso tienen diferentes comprensiones situadas del concepto de hábitat rural. En el caso de El Impenetrable, las intervenciones de la UNNE se presentan formalmente como las lógicas de actuación reducidas a la generación de soluciones técnicas, prototipos o “productos” donde se identifica el hábitat rural con la materialidad de la vivienda (dos de los casos) o como una ausencia de planificación del desarrollo territorial (uno de los casos). En los tres proyectos, las poblaciones rurales de El Impenetrable se definen por sus “carencias”, ya sea de “vivienda digna” o de “desarrollo”. No obstante, señalamos la intención de procurar diagnósticos y talleres de diálogo con actores/as heterogéneos/as en el caso del primer proyecto de investigación analizado. Sin embargo, el modelo de Centro de Servicio Integral, también implica una impronta técnica condensada en el deseo de replicabilidad, esencializando la meta del desarrollo territorial sostenible, estrategia que pierde de vista la problematización de aspectos estructurales de las problemáticas. En este sentido, observamos que estos proyectos se concentran en las manifestaciones materiales del concepto de hábitat rural, específicamente en la dimensión vivienda, sin articular otras dimensiones. En el caso de Santiago del Estero, la Mesa ha desarrollado proyectos que dan cuenta de una comprensión integral del hábitat rural, haciendo hincapié no solo en las manifestaciones materiales sino simbólicas, cuestionando fuertemente el modelo productivo hegemónico y sosteniendo la lucha por el derecho a la tierra y al ambiente sano. Los mismos focalizan principalmente en la dimensión del trabajo, como estrategia de reproducción y resistencia para sostener los modos de vida y de habitar contra hegemónicos.

Consideramos que esto deviene de las orientaciones disímiles de los trabajos territoriales en cada contexto de producción del hábitat rural. En efecto, podemos concluir que existen orígenes opuestos y sentidos inversos en las orientaciones de agencias exploradas en Chaco y Santiago del Estero. Mientras el caso de los proyectos de investigación o de extensión de la UNNE impulsan proyectos en un terreno casi desconocido y legitimando otros proyectos de avance estatal y capitalista sobre la región (de arriba hacia abajo), en el caso de la Mesa de Tierras surge ante la ausencia del Estado y como una forma horizontal e interactoral para dar respuesta a problemáticas del territorio (de abajo hacia arriba).

En este sentido, concluimos que la comprensión situada de la producción del hábitat rural no sólo se reduce a su oposición con el hábitat urbano, sino que emerge en las dinámicas socioeconómicas, políticas y ambientales que, como configuración compleja, evidencia la articulación de actores/as, proyectos y saberes. En este punto, es interesante advertir el lugar del mundo académico en la legitimación de ciertas intervenciones o en la apertura a nuevas formas de “hacer las cosas” y disputar maneras de estar localmente. La puesta en diálogo de dos realidades marginales, marginalizadas y altamente intervenidas como las que analizamos en este artículo nos conduce a generar nuevos interrogantes sobre las especificidades de los imaginarios, sobre lo que en cada tiempo y espacio se comprende como hábitat rural. En este horizonte, el ejercicio de comparación es una apuesta por dimensionar las lógicas divergentes de una misma operatoria de la violencia del capital.