Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Fave. Sección ciencias agrarias

versión impresa ISSN 1666-7719

FAVE. Secc. Cienc. agrar. vol.16 no.1 Santa Fe jun. 2017

ARTICULO ORIGINAL

El agua subterránea en los bajos submeridionales Santafesinos y su aprovechamiento en la produccion ganadera

Sosa, D.1

1 INA CRL Instituto Nacional Centro Regional Litoral. Email: sosa.dora@gmail.com

Manuscrito recibido el 8 de septiembre de 2016 y

aceptado para su publicación el 2 de diciembre de 2016.

RESUMEN

Se describe el funcionamiento de los flujos subterráneos en una gran llanura sedimentaria de miles de metros de espesor. Las aguas superficiales, como subterráneas presentan, generalmente, altos contenidos salinos. Al este, el colector natural de estas aguas es el Arroyo Golondrinas. La topografía presenta suave pendiente hacia el sureste con lagunas permanentes y semipermanentes. La circulación de flujos subterráneos explica la complejidad química como el resultado de relaciones entre flujos locales que interactúan con flujos intermedios y profundos. En su mayoría las aguas subterráneas se clasifican como sulfatadas, cloruradas y sulfatadas-cloruradas sódicas. Las aguas con menores concentraciones salinas se ubican en bolsones y paleocauces que pueden aumentar su calidad con obras de recarga a partir de pozos con filtro horizontal. Los excelentes resultados obtenidos con estas obras las hacen recomendables para mejorar las aguadas en una región donde la principal actividad productiva es la ganadería de cría.

Palabras clave: Flujos subterráneos; Bajos submeridionales; Recarga artificial; Paleocauces.

ABSTRACT

Underground water in the submeridional lowlands of Santa Fe and its exploitation for livestock production

Functioning of the groundwater flow is described in a sedimentary plain with a thickness of thousands of meters. Surface water, and groundwater have generally high salt content. To the East, the natural discharge of these waters is Golondrinas Creek. The topography presents a gentle slope to the southeast with permanent and semi-permanent ponds. Circulation of groundwater flows and chemical complexity are explained as the result of relations between local flows that interact, with intermediate and deep flows. Most groundwater is classified as sulphate, chloride and sodium chloride-sulphate. Waters with lower salt concentrations are located in depression and paleochannels, and can be further improved their quality and quantity, through artificial recharge pumping from horizontal collector wells. The excellent results of these works make them desirable to improve watering place in a region where the main productive activity is livestock breeding.

Key words: Groundwater flow; Bajos Submeridionales; Artificial recharge; Paleochannel.

INTRODUCCION

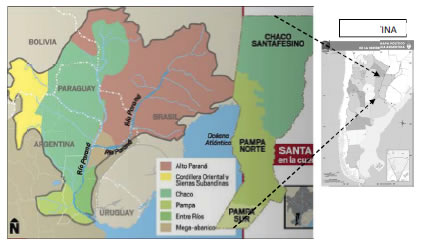

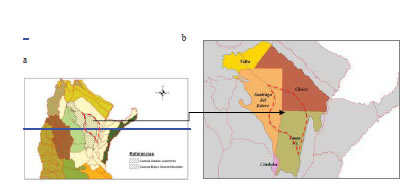

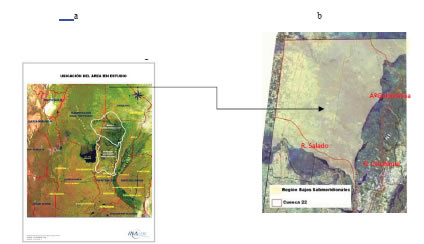

Como Bajos Submeridionales (BBSS) se denomina a una extensa región de aproximadamente 54.280 km2 situada en el centro norte del país, dentro del Chaco argentino (Figura 1), que en el mapa de cuencas hídricas realizado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SRHN) se la identifica como cuenca Nº 22. Esta región se extiende en tres provincias argentinas: Santiago del Estero (24.95 %), Chaco (23.57%) y noroeste de la provincia de Santa Fe (51.38%) (Figura 2 (a y b)). En esta última provincia, donde tiene su mayor extensión, dicha región limita al Este con la Cuña Boscosa junto a la cañada y arroyo Golondrinas y al Oeste con la Ruta interprovincial N° 35, que marca la separación del Dorso Occidental Sub-húmedo ingresando ya en territorio santiagueño. El límite Sur está marcado por el Río Salado. Hacia el Norte, ingresa en la provincia de Chaco donde se plantea un límite ondulado que abarca masas forestales del Bosque de la Viruela y Gato Colorado, los cuales pueden asimilarse a la Cuña Boscosa y al Dorso Occidental Sub-húmedo, respectivamente (15). La principal actividad productiva corresponde a la ganadería de cría, aunque en años húmedos, aún en tierras con baja a deficiente capacidad productiva agrícola, muchas de ellas se destinan a la agricultura. Estas actividades están muy condicionadas a la disponibilidad de agua de la región. Las diferencias encontradas entre los límites definidos por la SRHN para esta región de estudio (cuenca N° 22) y los considerados por la provincia de Santa Fe y otros trabajos realizados por el Instituto Nacional del Agua (INA) se presentan en la (Figura 3 (a y b)) (18).

Figura 1. Ubicación del Chaco Argentino y Santafesino dentro de la Cuenca del Plata.

Figura 2 a y b. Ubicación Bajos Submeridionales (11).

Figura 3. Ubicación de límites de los bajos; a: INA , b: límite rojo (11); área amarilla limite Prov. de Santa Fe.

Tanto las aguas superficiales como las subterráneas presentan, en general, altos contenidos salinos. El colector natural de las aguas es el Arroyo Golondrinas, que a su vez descarga en el río Calchaquí, tributario del río Salado (8) definieron a la zona de estudio, por el comportamiento de las aguas superficiales, como un sistema hidrológico de características no típicas, donde prevalecen los flujos laminares. Además, como consecuencia de las precipitaciones, las tenues elevaciones que separan las depresiones pueden ser traspuestas por importantes volúmenes de agua en forma de manto, en uno u otro sentido.

La acumulación de agua en las depresiones naturales forma las grandes reservas de biodiversidad, mientras que la escasez de vegetación arbórea es ocupada por densos espartillares de Spartina argentinensis que se encuentran en las tres cuartas partes del área de los BBSS (10 y 22) La región de los BBSS presenta una importante red de canalizaciones construidas durante períodos húmedos para drenar las aguas superficiales, disminuyendo así los tiempos de permanencia del agua en lagunas y cañadas las cuales, en períodos críticos de escases de agua, aportan a la recarga regional. Debido a que las aguas subterráneas son fácilmente utilizables por la población rural para el abastecimiento humano y ganadero, es muy importante su análisis tanto cuantitativo como cualitativo. La precipitación media anual del área de estudio es de 950 mm, con ciclos hidroclimáticos contrastantes, presentando extremos entre 1600 mm/a y 400 mm/a. La precipitación disminuye hacia el Oeste. En épocas de excesos hídricos los niveles freáticos se elevan casi hasta la superficie y en períodos de sequía se profundizan hasta 8 a 10 m bajo el nivel del terreno, con un gran aumento de la concentración de sales disueltas. La temperatura media es de 21ºC y la evapotranspiración potencial media anual es de aproximadamente 1500 mm/a.

La topografía presenta una suave pendiente hacia el sureste (gradiente general < 0,1%) y depresiones con lagunas permanentes y semipermanentes. Este gradiente topográfico, sumado a los sedimentos finos que componen el subsuelo da lugar a un sistema hidrogeológico en el que el movimiento vertical del flujo subterráneo es comparativamente más importante que el horizontal. Por tal característica el agua permanece largos períodos en contacto con los minerales de los sedimentos contribuyendo a los procesos de salinización de las aguas. Según (9) la columna hidrogeológica regional de la provincia, se resume desde los estratos más antiguos a los más modernos: Basamento, Sección Hipoparaniana, Sección Paraniana, Sección Epiparaniana inferior y superior. El nivel de descarga regional está dado por el valle aluvial del Río Paraná.

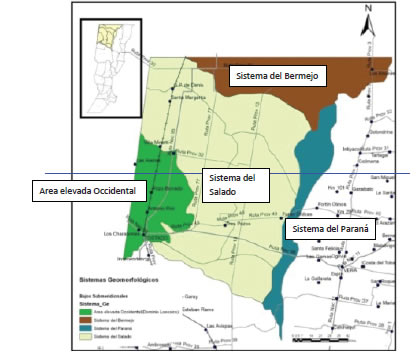

La sección Epiparaiana está compuesta por sedimentos de origen fluvial (arenas Puelches) cubiertas por sedimentos más finos de origen eólico o sedimentos retransportados por ríos. Durante el Terciario ésta fue el lecho de un gran mar interior que dio origen a sedimentos marinos de la Formación Paraná al que luego sucedieron lagunas de agua salada. Durante el Cuaternario el área emergió parcialmente permitiendo la sedimentación de arenas fluviales de los Sistemas del Bermejo, Salado y Paraná (14) (Figura 4). El Basamento: compuesto por rocas ígneas y metamórficas de características acuífugas, no se observó ni en Calchaquí (perforación hasta 2500 m) ni en Las Mochas, Departamento 9 de julio (perforación hasta 3200m), (18). En este ambiente, también las características hidrogeológicas son particulares debido a la escasa energía cinética, producto del exiguo gradiente hidráulico, con un fuerte predominio de movimientos verticales sobre los horizontales. Tendencia al almacenamiento y grandes variaciones hidroquímicas en cortas distancias. En un mismo espesor, conviven aguas de diferentes densidades. Estas particularidades propias de estos sistemas permiten definirlos como "Sistemas Hidrogeológicos No Típicos" (19).

Figura 4. Sistemas Geomorfológicos (14)

METODOLOGIA

Los numerosos factores que intervienen en la caracterización del sistema hidrogeológico de los BBSS y la amplitud del área de estudio, demandó revisar y analizar gran cantidad de informes técnicos, en su mayoría no publicados, provenientes de organismos provinciales y/o nacionales. Esta información sirvió de base para la planificación de estudios de campo y gabinete. La información obtenida se sistematizó para su análisis mediante la elaboración de una Base de Datos Hidrogeológicos y de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Los trabajos de campo comprendieron el relevamiento de información de pozos someros, durante los años 2008-2009 y 2011. Para la toma de datos en los pozos "araña" se diseñó una planilla especial, la que puede consultarse en (Sosa D., 2012)18. Además, se examinaron represas, para el distrito San Bernardo*, mediante el análisis de imágenes satelitales para conocer el grado de adhesión, por parte de productores, hacia esta práctica en épocas de escases hídrica. En las muestras de aguas recolectadas se determinaron: Sólidos Disueltos Totales, Alcalinidad Total, Cloruros, Sulfatos, Amoníaco, pH, Nitrito, Nitrato, Arsénico, Conductividad Eléctrica, Dureza de Calcio, Sodio y Potasio. Se implementó una investigación geoeléctrica mediante la aplicación de las técnicas de la Calicata Eléctrica y de Sondeos Eléctricos Verticales (SEVs), aplicando la configuración tetraelectródica de Schlumberger. Durante la sequía del año 2009, el INA realizó los estudios geoeléctricos en el Establecimiento La Güella, propiedad del Sr. Alejandro Lahitte y diseñó los "pozos araña" con "filtro de recarga", proponiendo un funcionamiento doble propósito: de recarga y extracción (2).

A los efectos de estudiar la posible congruencia en esta región del modelo propuesto originalmente por (20) y actualizado por (21) sobre la circulación de los flujos subterráneos locales, intermedios y regionales, se registraron parámetros físicoquímicos del agua subterránea (temperatura, CE, Eh, pH, OD y alcalinidad) y se analizaron iones minoritarios y mayoritarios e isótopos estables. Estos últimos brindan información acerca de la altitud y/o condiciones climáticas en las cuales se recargó el agua, así como también los procesos de evaporación a los cuales ha estado sujeta antes de infiltrarse. Los isótopos estables se determinaron en muestras de aguas obtenidas de 7 lagunas y en una perforación que capta agua de las Arenas Puelches en un pozo de la estancia Las Gamas Propiedad de la Provincia de Santa Fe (16); (18).

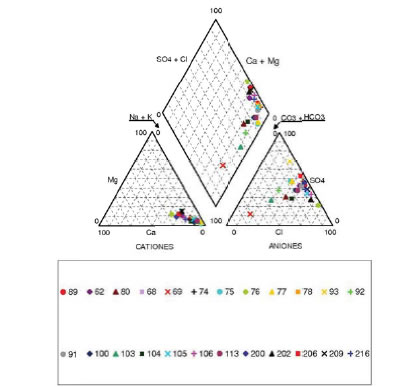

En gabinete se analizaron y clasificaron los datos químicos mediante representaciones triangulares (Piper-Hill), logarítmicas (Diagrama de Schoeller –Berkaloff) y poligonales (Stiff modificado por Custodio 1969) (5). Estos últimos son especialmente útiles cuando se quiere apreciar cambios en la composición del agua con la profundidad del pozo, en determinados momentos, o debido a condiciones climáticas, hidrogeológicas o a efectos antrópicos (7). Los valores obtenidos de los análisis de aguas sobre las concentraciones de iones mayoritarios y minoritarios se representaron en un diagrama logarítmico, similar al utilizado por Schoeller-Berkaloff con las siguientes verticales: Cl, SO4, HCO3, Ca, K, Na, Li, Mg, Al, Si, Ti, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Rb, Y, Zr, Mo, Cd, Sn, Sb, Cs, Ba, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Lu, Hf, W, Pb, Th, U. Este esquema fue utilizado también por (1).

Los isótopos obtenidos de las muestras de agua de las lagunas y del pozo que capta aguas de las Arenas Puelches, se representaron en coordenadas cartesianas ubicando el δ18O (‰) en abscisas y el δ2H (‰) en ordenadas. A estos valores se les aplicó una regresión ortogonal para poder compararla con la recta meteórica de la ciudad de Santa Fe (6). En el procesamiento estadístico de la información hidroquímica se realizó un Análisis de Conglomerados o de Clusters mediante el software (13) utilizando el agrupamiento de objetos multivariados. Para agrupar los objetos se utilizó el análisis por casos o variables, tomando como base un algoritmo estadístico- matemático. Para la conformación de conglomerados se aplicó el agrupamiento promedio entre los jerárquicos y la Distancia Euclídea Promedio como medida de similitud entre variables. Se dibujaron los dendrogramas correspondientes pudiendo observar así la evolución del agrupamiento en función de la distancia seleccionada.

RESULTADOS

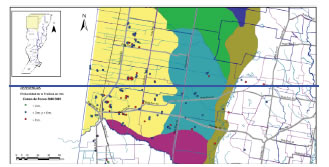

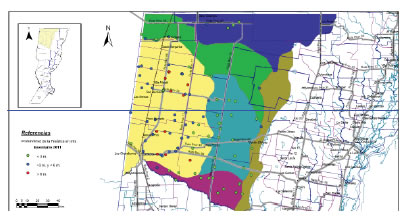

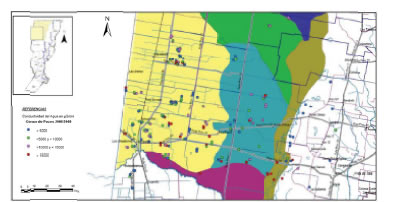

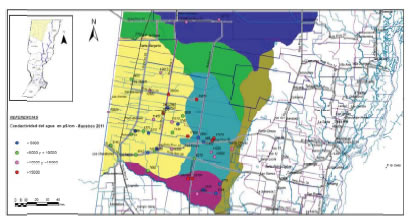

En los años 2008-09 se relevaron 214 sitios en los cuales se midió la profundidad del agua subterránea y en 304 puntos de muestreo se determinó la conductividad eléctrica del agua. Toda esta información se integró en un GIS. La información recopilada en este período coincide con un período seco (2008-2009) en que las precipitaciones anuales estuvieron muy por debajo de los valores medios. Se dispuso adicionalmente de información piezométrica en coincidencia con años medios, como 2011, lo que permitió analizar el comportamiento del sistema de los BBSS en dos condiciones hídricas diferentes. En general se observan pozos con agua a más de 6m de profundidad, entre las RN 95 y RP 77, mientras que en el sector SO son menores a 6m y, al sur de la RN 98, menores a 3m. En la Figura 5 se presenta la profundidad de los niveles freáticos en años 2008-2009 durante un período seco y en la Figura 6 la profundidad de los niveles freáticos luego de la sequía donde se aprecia la el ascenso sobre todo sobre la parte más baja dentro del área de lagunas irregulares. En las Figuras 7 y 8 se puede apreciar la conductividad eléctrica medida en ambos inventarios 2008-09 y 2011. Donde se aprecia en el inventario del 2011 menor número de puntos con conductividades superiores a 15000 microS/cm.

Figura 5. Profundidad del nivel freático (en metros) medido en 2008-2009. Referencias: punto verde < 3m; Punto azul >3m y <6m; Punto rojo >6m- Los colores de fondo del mapa representan las unidades geomorfológicas según (Iriondo, 2011)14 amarillo: derrames del Salado; magenta oscuro: cauces del Salado; celeste: planicie de lagunas irregulares; verde: cañada de las víboras, verde oliva: arroyo Golondrinas, azul: sistema del Bermejo.

Figura 6. Profundidades del agua del primer nivel acuífero (Inventario 2011) Punto verde < 3m; Punto azul >3m y <6m; Punto rojo >6m-. Los colores de fondo del mapa representan las unidades geomorfológicas según (Iriondo, 2011)14 amarillo: derrames del Salado; magenta oscuro: cauces del Salado; celeste: planicie de lagunas irregulares; verde: cañada de las víboras, verde oliva: arroyo Golondrinas, azul: sistemadel Bermejo.

Figura 7. Valores de conductividad eléctrica del agua subterránea (Inventario 2008-2009). Referencias: Punto rojo < 5000 microS/cm, Punto Verde entre 5000 y 10000 microS/cm, Punto Rosa entre 10000 y 15000 microS/cm y Punto Rojo > 15000 microS/cm. Los colores de fondo del mapa representan las unidades geomorfológicas según (Iriondo, 2011)14 amarillo: derrames del Salado; magenta oscuro: cauces del Salado; celeste: planicie de lagunas irregulares; verde: cañada de las víboras, verde oliva: arroyo Golondrinas, azul: sistema del Bermejo. Figura 8. Conductividad eléctrica del agua subterránea en el inventario del año 2011 Referencias: Punto rojo < 5000 microS/cm, Punto Verde entre 5000 y 10000 microS/cm, Punto Rosa entre 10000 y 15000 microS/cm y Punto Rojo > 15000 microS/cm. Los colores de fondo del mapa representan las unidades geomorfológicas según (Iriondo, 2011)14 amarillo: derrames del Salado; magenta oscuro: cauces del Salado; celeste: planicie de lagunas irregulares; verde: cañada de las víboras, verde oliva: arroyo Golondrinas, azul: sistema del Bermejo.

Figura 8. Conductividad eléctrica del agua subterránea en el inventario del año 2011 Referencias: Punto rojo < 5000 microS/cm, Punto Verde entre 5000 y 10000 microS/cm, Punto Rosa entre 10000 y 15000 microS/cm y Punto Rojo > 15000 microS/cm. Los colores de fondo del mapa representan las unidades geomorfológicas según (Iriondo, 2011)14 amarillo: derrames del Salado; magenta oscuro: cauces del Salado; celeste: planicie de lagunas irregulares; verde: cañada de las víboras, verde oliva: arroyo Golondrinas, azul: sistema del Bermejo.

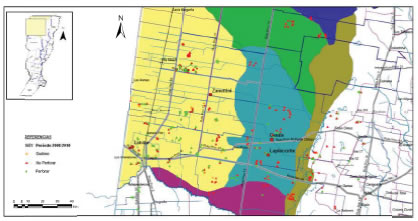

En la Figura 9 se muestra una clasificación de los Sondeos Eléctricos Verticales en tres categorías perforar, no perforar y dudoso. Estas categorías se basaron en los valores de resistividades verdaderas y espesores obtenidas luego de la interpretación de los SEV. En el área del domo occidental y derrames del salado, en general se ubican mayor cantidad de SEV con características para realizar "perforaciones". En la zona correspondiente al sector denominado de lagunas irregulares predominan las categorías de "dudosos" y "no perforar". En síntesis se observan condiciones más desfavorables hacia el Este y el Norte de la zona. En el área de la Cañada de las Víboras se observan curvas SEVs dentro de la categoría "no perforar" lo que demuestra la presencia de altas concentraciones de sales en este sector para obtener aguas con cualidad químicas aceptables para uso ganadero. En la Figura 10 se presentan, a modo de ejemplo, la clasificación de las aguas subterráneas de acuerdo a PIPER para algunos pozos de la región. Como puede observarse, la mayoría de las muestras pertenecen al tipo cloruradas y/o sulfatadas sódicas. Desde un punto de vista hidrogeológico, el límite regional del sistema se desconoce. Se considera que podría extenderse desde una zona de recarga en las Sierras Subandinas (extremo Oeste), hasta un nivel general de descarga impuesto por el río Paraná (extremo Este). Esta gran llanura, presenta un importante patrón de flujos dominantes verticales de recarga/descarga, y lentos flujos de extenso recorrido regional, muy evolucionados, desde un punto de vista hidroquímico. Estos flujos descargan localmente en numerosos cuerpos de agua superficiales e interactúan dependiendo de pulsos hidroclimáticos y de la evaporación.

Figura 9. Clasificación de los SEVs triángulos rojos "no Perforar"; triángulos rosa : "dudoso" y triángulo verde: "perforar" Los colores de fondo del mapa representan las unidades geomorfológicas según (Iriondo, 2011)14 amarillo: derrames del Salado; magenta oscuro: cauces del Salado; celeste: planicie de lagunas irregulares; verde: cañada de las víboras, verde oliva: arroyo Golondrinas, azul: sistema del Bermejo.

Figura 10. Clasificación de aguas, Diagrama de Piper El número corresponde al pozo muestreado.

Considerando el esquema conceptual para cuencas sedimentarias propuesto por (21) y en base a la hidroquímica del área de estudio se pudieron distinguir flujos locales, intermedios y regionales (18). A este ambiente que presenta escasa energía cinética producto del exiguo gradiente hidráulico, bajas permeabilidades por la presencia de sedimentos finos, fuerte predominio de flujos verticales sobre los horizontales, tendencia al almacenamiento de agua en superficie y grandes variaciones hidroquímicas en la vertical, aún a poca profundidad, (19) lo definieron como un "Sistema Hidrogeológico No Típico". Cabe destacar la presencia de una estratificación salina aún en pozos someros con profundidades inferiores a los 12 m. En ellos se midieron concentraciones de salinidad cuyos valores resultaron más del doble en el fondo que en superficie. Debido a esta característica, en el establecimiento del Sr. Alejandro Lahitte se probó colocar el chupón de la bomba con flotante para evitar la succión de flujos más profundos de mayor salinidad, obteniéndose excelentes resultados. El aprovechamiento de agua en estos sistemas requiere extraer pequeños caudales (inferiores a 1000 l/h) para mantener una calidad apropiada, con poca variación química durante el bombeo.

A principios del siglo pasado se explotaban estos acuíferos con pozos cavados. El almacenamiento del agua se realizaba dentro del pozo donde luego el agua era extraía en corto tiempo. Hoy en día, y debido a los costos, se prefiere realizar varias perforaciones asociadas a un molino a los efectos de disminuir el caudal de extracción en cada perforación dado el bajo rendimiento de las capas que se explotan (con características de acuitardos). A este sistema de extracción de agua subterránea se lo llama "patas de araña" (3).

En esta región, donde los sistemas fluviales han trabajado los espesores más recientes del subsuelo, se presentan paleocauces que alojan agua con menor salinidad y sedimentos más arenosos. El piso conductor que se observa en los perfiles geoeléctricos se presenta ondulado, sin límites nítidos, poniendo en evidencia la variabilidad de la interfase entre el agua dulce y salada. Dos elementos se describen como portadores de agua de mejor calidad: "bolsones de agua dulce", relacionados a sectores acuíferos con mayor resistividad que el entorno por la presencia de sedimentos más permeables y "paleocauces" conformados por sedimentos arenosos. La conductividad eléctrica del agua puede variar desde 1000 hasta mucho más de 20000 μS/ cm dependiendo si se mide dentro o fuera de un paleocauce, respectivamente. Desde el año 2004 y hasta el 2010 se observó una disminución de las lluvias, presentándose una tercera parte de las precipitaciones de años húmedos, lo que repercutió en el agua disponible para la producción ganadera. Se realizaron estudios para analizar sistemas de Recarga artificial de acuíferos a partir de agua de lluvia, (4). Una solución implementada experimentalmente a partir de 2009-2010 y probada con resultados positivos, fue la recarga artificial del sistema hídrico subterráneo a partir de pozos poco profundos con doble función de bombeo y de inyección. (17) y (Ver http://www.ina.gov.ar/crl/index.php?crl=33).

Por otra parte también se observaron períodos de grandes lluvias alternados con sequías prolongadas, con un 60 % de humedad relativa en el aire y donde además, por estar el agua salada cerca de la superficie, el suelo se impregna de sales solubles. En la base del suelo, se encuentran acumulaciones de C03Ca seguidas hacia abajo por otras de S04Ca, S04Na2 y ClNa (12). Por lo tanto, se considera conveniente implementar la recarga artificial permitiendo el acceso del agua a los sectores más permeables evitando el contacto con las capas superiores del suelo. Esta situación provoca un aumento de la velocidad de infiltración del agua.

CONCLUSIONES

En los últimos 30 años, se alternaron períodos climáticos secos y húmedos, por ello se han producido modificaciones sustanciales en las formas productivas y en el uso del suelo. El sistema hidrogeológico tiene un alto grado de complejidad, basado en la heterogeneidad sedimentaria, las diferencias de cargas piezométricas y la salinidad de las aguas. Los resultados obtenidos demuestran la importancia del movimiento vertical del agua subterránea manifestado en la presencia de zonas de descarga de flujos locales e intermedios. Las condiciones de escala del flujo subterráneo y las características geomorfológicas de esta zona de estudio permiten plantear zonas de descarga de flujos con un recorrido de gran distancia horizontal y recarga de flujos locales con almacenamiento de aguas en los excesos en la zona no saturada. La recarga local se produce en los sectores donde el acuífero se comporta como libre en el Oeste del sistema BBSS.

Puede inferirse, que los flujos locales están asociados a aguas del tipo bicarbonatado, y los flujos intermedios pueden estar asociados a elevados contenidos de cloruros y sulfatos. El flujo regional circula a mayor profundidad que los flujos locales e intermedios, recargándose en áreas de mayor altitud y finalizando en las zonas de descarga en cotas bajas, por lo que pueden encontrarse varios sistemas de flujo local asociados a otros de tipo intermedio. Químicamente el agua de este flujo regional tiene un alto contenido en sales disueltas. Es posible que las descargas de los flujos intermedios se produzcan en el acuífero superior (libre), salinizándolo en períodos secos. Cuando se modifican las condiciones de equilibrio por excesos de precipitaciones, se generan ascensos de los niveles de agua subterránea durante períodos prolongados. La interfase agua dulce-agua salada se desplaza en profundidad. El proceso inverso ocurre cuando, a nivel regional, se presentan períodos de precipitaciones mínimas o nulas. Tomando la propuesta de circulación de flujos de (Tóth, 1963)20 y (Tóth, 2000) 21 se explica la complejidad química del área de estudio como un resultado de las relaciones entre flujos locales que interactúan con flujos intermedios y profundos. Por tal razón se observa una gran variabilidad espacial del contenido salino y, en su mayoría, las aguas se clasifican como sulfatadas sódicas, cloruradas sódicas y sulfatadas cloruradas sódicas. Las aguas subterráneas con menores concentraciones salinas se ubican en bolsones y paleocauces. La Geoeléctrica ha demostrado ser resolutiva para detectarlos. Pero ante periodos de escases de precipitaciones, tanto "paleocauces" como "bolsones" se salinizan ya que dependen de la recarga natural. Pero si se hacen obras de recarga a partir de pozos con filtro horizontal, estos se recargan permitiendo una dilución que mejora la calidad del agua al disminuir los contenidos salinos. Estas obras son muy simples y se pueden realizar fácilmente con muy baja inversión. Cuando se ejecutan represas que alumbran el nivel freático, práctica muy utilizada durante la sequía del 2004-2010, se exponen las aguas subterráneas a un incremento de la evaporación que concentra las sales, y que genera, según los casos, salmueras imposibles de ser utilizadas para el abrevado de ganado. Por tal razón, esta práctica debería desecharse.

La utilización de agua subterránea para el abrevado de ganado permite la provisión de agua filtrada y con temperatura agradable en épocas de verano cuando las temperaturas ambiente superan los 40 ªC. El almacenamiento de agua dentro del acuífero disminuye la evaporación de las aguas disponibles.

Los excelentes resultados obtenidos de las obras de recarga para mejorar la concentración salina de las aguas y disponer del recurso en épocas de escases de precipitaciones las hace recomendables para aplicarlas en gran parte del territorio de los bajos submeridionales. Actualmente las investigaciones sobre la circulación de flujos subterráneos en el área de estudio continúan a través de convenios rubricados entre el Instituto Nacional del Agua-INA, el Instituto Geológico Minero de España-IGME, la Universidad Nacional del Litoral-UNL, y la Universidad Nacional del Entre Ríos-UNER. Las técnicas para la aplicación de la recarga artificial se estudiaron y perfeccionaron mediante un convenio rubricado con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-INTA.

Agradecimientos

a la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México por la colaboración en el muestreo de lagunas y pozo de la estancia Las Gamas; al Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe por solventar gastos de análisis hidroquímicos e isotópicos, Al INTA Reconquista por la implementación y toma de datos en los sistemas de recarga artificial de acuíferos, A la Sociedad Rural de Tostado por su incondicional apoyo y al Productor ganadero .Alejandro Lahitte por experimentar en su establecimiento los sistemas de recarga artificial de acuíferos y aportar en la toma de datos e ideas para mejorar permanentemente los sistemas.

*Distrito ubicado al Norte de Tostado y al Este de la localidad de Villa Minetti.

BIBLIOGRAFIA

1. ALCONADA, M. 2008 Tesis Doctoral del Posgrado en Geografía de la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México " Procesos de inundación en el sector de médanos longitudinales al noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina su relación con la vegetación, suelo, agua y clima , opciones de desarrollo". [ Links ]

2. BASÁN, M. 2011. "Sistemas Que Utilizan Agua de Lluvia En Ambientes Rurales". XXIII Congreso Nacional del Agua, Resistencia, Chaco, Argentina. 22 al 25 de junio de 2011. [ Links ]

3. BAVERA, G. A. 2011. Manual de Aguas y Aguadas para el Ganado. 4ta. Edición. Editorial del Autor, Córdoba, Argentina. [ Links ]

4. CFI-INA-Provincia de Santa Fe. 2011 Sosa, D.; Picatto H; Genesio M.; Pratto M.; Vergini E; Mergiola P.; Graciela Bernal Comportamiento de las aguas subterráneas en el noroeste de la provincia de santa fe. producción ganadera". [ Links ]

5. CUSTODIO, E. Y LLAMAS, M. R. 1976. "Hidrologia Subterrânea".vol 1 Ediciones Omega. Barcelona. [ Links ]

6. DAPEÑA, C. Y H. PANARELLO. 2007. "Composición isotópica de la precipitación de la estación Santa Fe". Red Nacional de Colectores Argentina. Páginas 187-198 (datos de la estación Santa Fe). V Congreso Argentino De Hidrogeología. Paraná Entre Ríos 16-19 De Octubre. ISBN: 978-987-23936-3-2 [ Links ]

7. FAGUNDO CASTILLO, J. R Y GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, P. 2005. Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional (CENAMENT). Ministerio de Salud Pública La Habana, Cuba. [ Links ]

8. FERTONANI, M. Y PRENDES, H. 1983. "Hidrología en áreas de llanura. Aspectos conceptuales teóricos y metodológicos". Actas del Coloquio de Olavarría de Hidrología de las Grandes Llanuras. Vol. I, pp. 118- 156. Buenos Aires, Argentina. [ Links ]

9. FILI, M. Y TUJCHNEIDER, O. 1977. "Características geohidrologicas regionales del subsuelo de la provincia de Santa Fe (Argentina)", Revista Asociacion Ciencias Naturales del Litoral V 8.105-113. [ Links ]

10. FVSA. 2007 Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ). 2007. Zonificación de los Bajos Submeridionales del norte santafesino. Una herramienta para la planificación del desarrollo productivo y la conservación de la biodiversidad del humedal. Buenos Aires. Vida Silvestre Argentina. [ Links ]

11. GIRAUT, M.; LABORANTI, E.; REY, C.; FIORITI LUDUEÑA, S. 2001. Cuenca Propia de los Bajos Submeridionales. Creación de una unidad hídrica independiente. En Seminario Internacional sobre manejo integral de cuencas hidrográficas. 8 al 12 de octubre de 2001. Rosario. Argentina. http://hidricos.obraspublicas.gov.ar/documentos/publicaciones_sn/bajos_submerid.pdf [ Links ]

12. GOLLÁN, J & LACHAGA, D. 1939. "Aguas de la Provincia de Santa Fe". Publicación Técnica Nº 12. Santa Fe. - Ministerio de Instrucción Pública y Fomento- Instituto experimental de investigación y fomento agrícola ganadero- Departamento de química agrícola y edafología. [ Links ]

13. InfoStat. 2008. InfoStat versión 2008. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. [ Links ]

14. IRIONDO, M. 2011. Aguas Subterráneas de la Provincia de Santa Fe.- ISBN:978- 987-24637-2-4- Primera Edición. Museo Florentino Ameghino, Santa Fe 2011. Impreso en Moglia SRL, 264 páginas. [ Links ]

15. LEWIS, J.P.; PIRE, E.F. 1981. Reseña sobre el Chaco Santafesino. INTA. Serie Fitogeográfica 18: 1-48. [ Links ]

16. MARCHETTI, Z.; CARRILLO, J.; SOSA, D. 2012. Informe inédito de Comisión para toma de muestras de aguas en lagunas del Norte santafesino. Mayo 2012 UNL, UNAM, INA. [ Links ]

17. SOSA, D. 2011 Recarga artificial de agua subterránea Publicado en Revista Hydria Nº 38 Diciembre [ Links ]

18. SOSA, D. 2012. "El agua, excesos y déficits, en la producción agrícola de secano y pecuaria dentro de la cuenca inferior del río Salado". Universidad de la Coruña TESIS DOCTORAL http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/10158. [ Links ]

19. SOSA, D. ; DÍAZ E. , CASTRO, S. Y GENESIO M. 2011. "Sistemas Hidrogeológicos No Típicos En La Llanura Chaqueña Y Las Obras De Recarga" Publicado en el libro digital ISBN 978-987-27407-0-2 libro del Seminario Hispano Latinoamericano de la hidrología Subterránea, Salta del 18 al 21 de octubre. [ Links ]

20. TÓTH, J.A. 1963. "Theoretical analysis of groundwater flow in small drainage basins". J Geoph Res, Vol. 68(16), 1963, pp. 4795– 4812.

21. TÓTH, J.A. 2000. El agua subterránea como agente geológico: una visión de causas, procesos y manifestaciones. Servicio Geológico y Minero de España. Madrid. , 8:49-26. [ Links ]

22. VEIZAGA, E.; SOSA, D.; GENESIO, M. 2009. "Diagnóstico y estrategias para la utilización de agua subterránea para uso ganadero en Bajos Submeridionales provincia de Santa Fe". Actas del VI Congreso de Hidrogeología y IV Seminario Hispanolatinoamericano de temas actuales de la Hidrogeología. La Pampa, Argentina. ISBN 978- 987-1082-38-4. Páginas 13-21 [ Links ]