Introducción

El patrimonio arquitectónico del Uruguay, especialmente el edificado entre principios del siglo XIX y mediados del siglo XX, se caracteriza por la profusa incorporación de elementos ornamentales asociados a los más diversos sistemas constructivos. Si se considera en particular la fachada como elemento protagonista del espacio exterior pero también de la ciudad, resulta evidente que la dimensión más significativa de la ornamentación es su capacidad de transmitir mensajes, así como alimentar la memoria. La fachada constituye el rostro del edificio y sustenta el patrimonio colectivo de la ciudad y de la sociedad que la habita. El ornamento es uno de los instrumentos que con mayor potencia es capaz de revelar, transmitir, enseñar la importancia de una institución o la jerarquía social de una familia, por ejemplo.

Un análisis detenido de estos elementos ornamentales integrados a la arquitectura nacional, en particular la de Montevideo edificada en el período mencionado, muestra una gran diversidad formal y material. Esta diversidad se basa en dos variables fundamentales. La primera tiene que ver con las corrientes de pensamiento y su influencia directa en la producción arquitectónica, aspecto que permite reconocer cómo hasta finales del siglo XIX la concepción hegemónica occidental sostenía y avalaba las formas arquitectónicas de acuerdo a sus cualidades de índole ornamental, mientras que en las primeras décadas del siglo XX, las ideas racionalistas que dieron paso a la arquitectura moderna optaron por despojarse de la decoración. Estos cambios ideológicos fueron acompañados de profundas transformaciones políticas, sociales y sobre todo económicas que se reflejaron en una apuesta a la racionalización en el campo de la industria de la construcción, implicando con ello la desaparición paulatina de los talleres y oficios artesanales dedicados a la producción de los ornamentos. La segunda variable se relaciona con el empleo de materiales de diferente naturaleza y su vínculo directo con artesanos especializados en oficios específicos: vitralistas, escultores, frentistas y yeseros; carpinteros, zingueros y herreros.

Investigaciones previas llevadas adelante por este equipo han permitido abordar el ornamento vinculado al campo del vitral, analizando las obras en vidrio y plomo a través del proyecto “Los vitrales en el patrimonio arquitectónico nacional”, así como los ornamentos de fachada en base cementicia ejecutados por escultores frentistas y yeseros a partir del proyecto “Técnica y arte en la ornamentación de fachadas de la arquitectura nacional” . Estos antecedentes, además de reforzar el interés por profundizar en los aspectos formales, iconológicos y tecnológicos del ornamento como tal, han posibilitado identificar la necesidad de incorporar al estudio los elementos metálicos que conforman rejas, barandas, verjas, marquesinas, guardas decorativas, y cuyo denominador común es el tratamiento del hierro y el bronce resultante del trabajo de destacadas herrerías artísticas que operaron en el país. Su importancia encuentra una referencia directa en tratados, manuales de herrería y catálogos de elementos ornamentales en hierro que se producían en el viejo continente y que sin dudas influyeron en nuestro medio.

Portada del Traité pratique de serrurerie (París, 1888); tapa del catálogo de los Talleres de Andrés Mang (Montevideo, 1908); tapa del catálogo Le Fer Forgé dans la décoration moderne (París, 1925).

Metodología aplicada en el proyecto de investigación

En el proyecto se abordan cuatro aspectos: (a) los socioculturales, (b) los artísticos y formales, (c) los técnicos, y (d) los relativos al deterioro de estas obras y las pautas para su conservación y restauración. La estrategia de investigación comprende la revisión y el análisis de fuentes primarias en dos categorías.

1. Por un lado, se analizó la documentación escrita, édita, inédita e iconográfica conservada en los siguientes archivos: Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (IHA), Museo Histórico Nacional (MHN), Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y Archivo General de la Nación (AGN), entre otros. Esta etapa ha aportado información relevante acerca de los procesos y técnicas de producción -materiales y mano de obra- y los objetos fabricados en hierro y bronce. En particular, y referido al ámbito local, se obtuvieron datos sobre la importación de la materia prima, origen de los artesanos herreros y se identificaron herrerías instaladas en la ciudad de Montevideo. La iconografía (dibujos, estampas y fotografías) aportó al conocimiento de ejemplos desaparecidos, o bien hoy mutilados, alterados o sustituidos. Los dibujos de proyectos de trabajos de herrería documentan también formas y la adecuación de estos a otras vertientes decorativas de los edificios, ornamentos cementicios, vitrales, carpintería, etc. En los planos de los proyectos de construcción era habitual incluir los detalles de los elementos de herrería artística, lo que resalta su importancia.

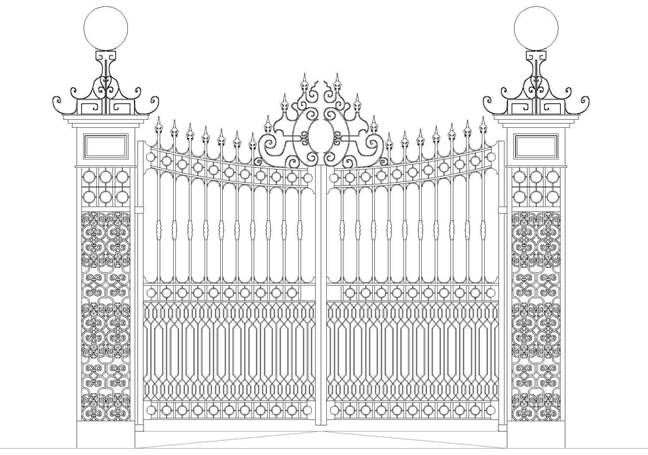

Proyecto de portón para La Liga Anti Tuberculosis (Leopoldo Tosi, 1907).

2. En segunda instancia, se trabajó sobre los elementos ornamentales metálicos conservados en edificios y espacios públicos de la ciudad. Tras una revisión preliminar, se confeccionó una muestra de 250 edificios en Montevideo. La selección se realizó a partir de una revisión bibliográfica referida a la historiografía nacional, bibliografía especializada, estudios de valoración patrimonial y las fuentes escritas e iconográficas referidas arriba. Paralelamente, se realizó una exploración mediante Google Street View, de algunas zonas y arterias de Montevideo que se consideraron potencialmente de interés (Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Pocitos, Prado, 18 de julio, 8 de octubre, Bv. Artigas). De esta manera se recogen tanto edificios reconocidos por la crítica como otros ejemplos comunes. Los criterios de selección incluyen los distintos aspectos que aborda el proyecto, lo que posibilita el estudio de un abanico amplio y diverso de ejemplos.

A partir de esta pesquisa, se confeccionó un listado de edificios que incluye datos disponibles relativos a su nombre, ubicación, año de construcción y nivel de protección patrimonial. Se consigna su destino original, arquitecto o ingeniero, constructor, y artesano, herrero o artista responsable de los trabajos de herrería, de la construcción original y de las intervenciones posteriores.

Los edificios comprendidos en la muestra son objeto de observación y relevamiento en el sitio. Para ello se diseñaron fichas tipo que permiten registrar y evaluar los elementos ornamentales metálicos. Además de la ficha, y como forma de establecer un metalenguaje específico, se elaboró un glosario sobre terminología relativa a la herrería artística en las categorías herramientas, técnicas, formas y patologías (se ha incorporado una selección de estos términos al final del artículo).

En la ficha de registro se consigna la dirección del edificio, nombre, año de construcción y los técnicos o artesanos intervinientes, datos que pueden aparecer tanto en la documentación como en la observación directa. En cuanto a los elementos de herrería artística, se establecen campos referidos al tipo de elemento (baranda de balcón, marquesina, puerta, etc.), su cantidad, ubicación en la fachada, dimensiones, material (hierro, bronce, acero inoxidable, apliques de mármol o granito), sección (cuadrada, rectangular, circular) y medida de los perfiles, formas, técnicas (forja, fundición, estampado, extrusión, torneado), terminación (patinado, pintado, martelinado), relato (nacional, indígena, religioso, mítico, hermético, decorativo), filiación y lesiones asociadas. En todos los casos relevados, se incluye el registro fotográfico general y de detalles de la fachada y de cada elemento de herrería (elemento completo, vistas frontal y posterior, de las formas de unión de las piezas, del amure a la fachada y de las patologías que presenta (oxidación, corrosión, roturas, pérdida de piezas, deformaciones, etc.). En la mayoría de los casos, se establecen diferentes opciones predefinidas que permiten un rápido y eficiente relevamiento en el sitio. Cada ficha refiere a un tipo de elemento, por lo que se completan tantas fichas como elementos diferentes se encuentren en cada fachada en análisis.

Con el objetivo de procesar la información obtenida en el relevamiento, se ingresan los datos codificados en una planilla electrónica. Su procesamiento y análisis, aún en ejecución, permiten extraer conclusiones con relación a los tipos ornamentales (frecuencia y ubicación relativa en la fachada) y lesiones características (tipos y frecuencia), técnicas empleadas, material de terminación, estado de conservación, entre otras tantas posibilidades que surgen a partir del cruzamiento de los datos recabados.

A su vez, se realizó un sondeo primario de establecimientos relacionados al oficio de herrero desde el periodo de la colonia hasta 1940. Entre ellos se identificaron talleres de herrería, fundiciones, almacenes de hierros o proveedores, y otros. Dichos datos se consignaron en una tabla, incluyendo nombre del establecimiento, anuncios publicitarios en la prensa, ubicación, año y/o período de actividad, e información biográfica de algunos de los artesanos o trabajadores más destacados. Complementariamente, la localización de los talleres y establecimientos se registró en un mapa con el fin de identificar y analizar la ocupación en el territorio metropolitano. Con esta información se busca estudiar el oficio del herrero y su evolución dentro del período abarcado desde el punto de vista del artesano, de su lugar de trabajo y de su entorno.

Cabe señalar, además, que la información histórica obtenida en el marco del proyecto se organizó a través de una tabla temporal o línea del tiempo. Se ordenaron los datos obtenidos en categorías (datos censales, del material, contextuales, ejemplos destacados, etc.), y se ubicaron en relación a su espacio temporal. El análisis de las relaciones establecidas en el plano formal, estilístico e iconológico entre los elementos ornamentales metálicos y su arquitectura de soporte se trabajó a partir de los antecedentes gráficos, documentales y tareas de reconocimiento in situ. En orden de relacionar estos ornamentos con los paradigmas socioculturales imperantes -reconociendo la integración de motivos decorativos, simbólicos y alegóricos importados y locales-, se trabaja en el estudio detenido de algunos ejemplos destacados.

Finalmente, para conocer más detalladamente el oficio, se han realizado visitas y entrevistas a herreros y establecimientos, con énfasis en las técnicas históricas, tanto del trabajo como del herramental utilizado. Este aspecto contribuye también a establecer la presencia de técnicos a nivel local con el conocimiento artesanal necesario para los trabajos de restauración de estas obras.

Elementos de herrería relevados.

Herrería artística en Montevideo

En un amplio arco temporal, se pueden distinguir básicamente cuatro períodos en cuanto al uso de ornamentación. El primero, entre finales del siglo XVIII y 1870, coincidente con el fin de la colonia y la primera configuración republicana del país y su expresión clasicista. El segundo, entre 1870 y 1935, que corresponde a las corrientes ecléctico-historicistas de tradición académica y algunas expresiones modernistas. El tercero, desde 1925 hasta 1940, que en la arquitectura nacional coincide con el debate entre lo clásico y lo moderno y con el advenimiento del art déco. El cuarto, entre 1940 y 1960, cuando la arquitectura moderna se consolidaba en el país. En los dos últimos, algunos arquitectos integran obras de arte a sus edificios, mientras conviven con las corrientes dominantes de rechazo al ornamento y el despojo del trabajo artesanal que han tendido a propiciar su desaparición.

En este extenso periodo se reconocen transformaciones tecnológicas y el pasaje de una herrería fundamentalmente artesanal a los procesos de corte industrial. Si bien se encuentran elementos ornamentales metálicos a lo largo de las cuatro etapas delimitadas, se reconoce una mayor producción en la segunda y la tercera. Los tipos y la cantidad de elementos ornamentales metálicos fueron variando, conforme los cambios en el diseño y en el gusto que se registraban en el país. A las primeras rejas austeras y simples de la colonia, le sucedieron otros elementos más ornamentados, como los que se encuentran en las barandas de balcones y puertas, marquesinas, verjas y escaleras, entre otras. Cabe señalar que muchos de estos elementos, además de ser decorativos, cumplen una función específica de protección.

La herrería de la época colonial -a pesar de estar destinada principalmente al armamento y a la realización de herrajes para carruajes y viviendas- realizaba también trabajos relacionados a la construcción y a la carpintería. Algunos de los más importantes provenían de Europa, sin embargo, también se realizaron localmente barandas para escaleras, galerías de patios y balcones, rejas y herrajes para puertas y ventanas, de las que se conservan diversos ejemplos pertenecientes a edificios del período. Su diseño correspondía a la tradición española, así como también a la neoclásica, y estaba en relación con las posibilidades tecnológicas de la época, las cuales se mencionarán a continuación.

Hacia el segundo periodo, y con la incorporación de nuevos lenguajes arquitectónicos, el repertorio formal se fue expandiendo. Asociado también a las nuevas tecnologías, fue posible agregar nuevos elementos a las fachadas. Las casas quinta en la zona del Prado, Paso de Molino, Capurro y Colón demandaron trabajos sofisticados, grandes portones y verjas. A ellos se suman trabajos para instituciones y dependencias del Estado. La herrería se convirtió en una labor destacada en Montevideo:

“Así como características son las rejas de las ventanas -hecho que tanto llama la atención a los extranjeros- elegantes y bien trabajadas son las barandas de hierro de los balcones. Escasas son -por no decir ninguna- las fincas montevideanas de más de un piso que no tengan balcones, y estos reinan a lo largo de toda la fachada, uniendo dos o más ventanas […] a partir de la época constitucional, los hierros adquieren más gracia en las volutas del diseño, verdaderas filigranas algunas, que a veces se repite en el parapeto de la azotea, generalmente más sobrio”. (Grünwaldt Ramasso, 1970: 21)

Casa de Lecoq (hacia 1790); Casa de Ximénez (hacia 1817); Casa del Virrey (hacia 1820).

La segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por una innovación que resultó determinante en los trabajos de herrería y fundición, la arquitectura de hierro y vidrio. A los desafíos técnicos de estas estructuras de enorme porte, se sumó la ornamentación, que continuó aplicándose en columnas, portones, ménsulas, barandas, cresterías, etc. Estas estructuras se comercializaban y exportaban desde Europa a distintas partes del mundo, convirtiéndose en una manifestación característica de la civilización industrial inglesa y francesa, posible por las grandes fundiciones y las nuevas técnicas de fabricación, que contribuyen a la generación de edificios amplios para la producción, abastecimiento de las ciudades y circulación de personas.

Algunas de estas estructuras se importaron a Montevideo completas, pero en otros casos se combinó lo importado con elementos fabricados en plaza, en una interesante simbiosis, como sucede en el denominado Mercado del Puerto (1868), en el Mercado de la Abundancia (1909) y en la estación del ferrocarril central General Artigas (1893). En este último ejemplo, a las ménsulas de fundición inglesa se sumaron portones realizados en la herrería de Andrés Mang. Esta coexistencia de lo importado y lo nacional respondió, muchas veces, a razones de costo.

La progresiva sofisticación de principios del siglo XX fomentó la incorporación en la herrería de apliques de otros materiales, como el bronce, el zinc o hasta el mármol, en una marcada influencia de la tradición francesa. Sobre el eje del 900, las transformaciones de la sociedad y el acelerado crecimiento de la ciudad llevó, como se verá más adelante, a un auge en la construcción y en particular del oficio de la herrería. En este periodo ecléctico, las modalidades historicistas en la arquitectura convivieron con expresiones anti académicas, bajo un sistema de pensamiento flexible. Los recursos beaux arts de la formación académica se mezclaron con gestos modernistas o art nouveau, promovidos estos mayormente por el primer grupo de arquitectos formados en Uruguay. Arquitectos, ingenieros y constructores de inicio del siglo vieron la oportunidad de expresar su modernidad a través del uso extremo e imaginativo del metal como material insignia del progreso. De estos años de prolífica producción ornamental destacan algunos ejemplos particularmente elocuentes.

En la década del 20, surge la corriente artística denominada nueva decoración moderna funcional, conocida como art déco, cuya referencia principal fue la Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de Paris, de 1925. Esta corriente llegó a nuestro medio a través de revistas, catálogos, objetos, mobiliario, joyas y elementos decorativos, principalmente desde Francia pero también a partir del diseño gráfico y el cine hollywoodense. Fue una modalidad de gran aceptación en la sociedad uruguaya, reticente a los cambios abruptos, ya que representaba un término medio entre la arquitectura historicista y ecléctica del periodo anterior y las propuestas modernas que surgían en esos años y pretendían romper con el pasado. El diseño art déco se impregna de manera integral a la arquitectura y en el tratamiento de los elementos ornamentales metálicos (balcones, barandas, rejas, puertas, portones), que tuvieron gran protagonismo en la adscripción de obras a esa corriente.

Baranda de balcón de formas art nouveau (residencia privada); balcón con barandas de afiliación art déco (Palacio Piria, Arqs. Isola y Armas, 1928).

Esta modalidad se manifestó en la herrería con una enorme cantidad de trabajos con un excelente nivel de diseño. Como expresan Arana, Mazzini, Ponte y Schelotto (1999: 58-62), “los ejemplos de las concreciones largamente reproducidas en los catálogos de la Exposición de 1925 y otras instancias, de Edgar Brandt y Raymond Subes se convirtieron en paradigmas”.

En relación con los aspectos compositivos, predominaban los diseños lineales en los que se combinaban las curvas y rectas, figuras geométricas entrecruzadas con ondas sinusoidales, espirales, arabescos, rayos solares, aunque también pueden encontrarse algunos diseños figurativos estilizados, característicos de ese lenguaje, motivos florales y figuras de aves, entre otros.

De forma progresiva, los elementos metálicos contribuirán a atenuar el peso y exuberancia de la decoración de períodos anteriores. Como indica De Betolaza (2015: 264), “ahora será la baranda de hierro ornamental que sustituye la balaustrada introduciendo una marcada liviandad, una nueva elegancia”. Hasta aproximadamente los años 60, fue frecuente la inclusión de obras de arte, esculturas, bajorrelieves y otros elementos de artistas reconocidos como único recurso decorativo de una arquitectura despojada y pura. Muchos de estos trabajos fueron realizados en metal, principalmente en bronce.

Casa Yriart (Arq. Julio Vilamajó, 1927).

Materiales, técnicas, oficio y talleres

Desde los primeros asentamientos coloniales en el territorio uruguayo, el material empleado en los trabajos de herrería llegaba del extranjero. No se conocían yacimientos minerales locales capaces de alimentar la actividad nacional, que hubiera requerido equipamiento y capacidad técnica no disponible en el país. Grünwaldt Ramasso (1970) cita a España como un primer punto de origen del hierro, pero registra como principal proveedor a Inglaterra. Según el autor, en 1831 se introdujeron 135 toneladas de este material, número que ascendió a 500 toneladas para 1837. Por su parte, los anuarios estadísticos señalan para 1885 que el hierro era fundamentalmente importado de Inglaterra (aproximadamente un 93 por ciento del total), seguido de Bélgica, Alemania, Francia, Argentina y Brasil. En el caso del bronce, para el mismo año, el primer puesto como país proveedor era mantenido por Inglaterra (53 por ciento del total) y de Francia llegaba un 34 por ciento del total, seguida de Alemania e Italia. La terminación de las piezas era ejecutada con una capa de pintura protectora y la documentación cita algunos materiales: almagre, aceite de linaza, pintura verde, aguarrás, y bermellón, negro de humo y añil como colorantes (Pérez Montero, 1950).

El trabajo artesanal, que constituía una actividad esencialmente manual que requería de la fuerza física de los operarios, se extendió desde la época colonial hasta la década de 1870, cuando se incorporaron nuevas técnicas al comenzar la etapa industrial.

En cuanto a la evolución de dichas técnicas, el trabajo de forja caracterizó la época colonial y parte de la republicana, y constituye la forma más antigua de trabajo del hierro -martilleo, compresión, laminado y alabeo-: se aplicaba con las herramientas tradicionales. Drury (1991) sintetiza el valor del conocimiento artesano para la etapa preindustrial, al escribir que

“el herrero dependía solamente del juicio de su ojo, tanto para calentar el metal a la temperatura correcta como para conseguir la forma deseada [...] Las herramientas del herrero pertenecían a unos pocos tipos básicos, variando en la forma y tamaño. Había fuelles para soplar el fuego, un yunque, varios martillos de pesos diversos, un tornillo de banco, numerosas herramientas para el corte, limado y conformado -incluyendo «recalcadores» que podían encajarse en agujeros en el «tas de estampación»- y una variedad de tenazas para sostener el hierro caliente mientras se estaba trabajando”. (Drury, 1991: 176-178)

Esta técnica condicionaba también el diseño de los elementos, que en esta primera época continuaba con la tradición española caracterizada por diseños simples. En las rejas para ventanas, se utilizaban generalmente varillas de sección cuadrada y al centro dos volutas unidas por una abrazadera de hierro con algunas marcas rústicas como ornato. Bisagras y pasadores incorporaban volutas sencillas, correspondiendo sus tamaños a las dimensiones de las grandes portadas. Los balcones presentaban hasta comienzos del XIX formas estilizadas de inspiración vegetal, sin incorporar elementos adosados, formateados o de fundición; todo se realizaba a partir de los perfiles forjados, abrazados y remachados. Respondiendo a la moda rococó importada de Francia, se encuentran también formas inspiradas en las rocallas.

Luego se fueron incorporando diseños geométricos, con formas de “X” y rombos en sucesión o entrecruzados, tanto en balcones como en las banderolas de los vanos. Siguiendo la moda neoclásica, aparecen las formas de lira, círculos enlazados y grecas.

En la primera mitad del siglo XIX, aparece una innovación técnica de importancia: la fundición. El primer establecimiento destacado respondió a las condiciones bélicas de la Guerra Grande y el Sitio, cuando Garragorry estableció en el antiguo Parque de Artillería una fundición de cañones (Fernández Saldaña, 1945). Finalizada la contienda, Garragorry continuó sus trabajos y a su retiro la fundición pasó a manos de Jorge West. De esta fundición salieron algunas de las obras más destacadas de la herrería nacional, rejas muy elaboradas, como las de la Rotonda del Cementerio Central y la del atrio del Cabildo. También las columnas de hierro fundido de la antigua Jefatura Política de Salto.

En el período post Guerra Grande, a partir de 1851, empieza a aparecer la combinación de diversas técnicas, como las bandas caladas de fundición en hierro -técnica novedosa en el país- con varillas y trabajo de forja. Un recurso habitual en los balcones eran los barrotes verticales terminados en arcos de medio punto entrelazados, con una banda de ornamentos repetidos de fundición en los bordes superior e inferior. En balcones corridos de grandes dimensiones se distingue una zona o zonas centrales, que coinciden con el eje o ejes de la fachada y los sectores secundarios, menos ornamentados. Para detalles decorativos, como puntas de lanza y remates de las varillas, podían utilizarse piezas de plomo fundido, más blando, pero resistente a la corrosión.

Dos interesantes técnicas decorativas aplicadas en la etapa industrial fueron el estampado y la tornería; en la etapa anterior estas formas se lograban con fundición. En la evolución estilística, si bien se incorporaron hacia fin de siglo las formas del art nouveau, se utilizaron también las filigranas a lo largo de todo el período.

El período republicano, al constituirse el Estado Oriental del Uruguay, trajo consigo importantes cambios, tanto desde el punto de vista de la sofisticación de los ornamentos como por la presencia de herreros inmigrantes. Entre estos estaban técnicos, artesanos y artistas que emigraron hacia esta nueva república liberal luego de la derrota napoleónica y del resurgimiento de absolutismos, y aquellos que simplemente buscaban mejorar sus posibilidades de vida en un país todavía carente en muchos rubros de personal calificado. De esta forma llegaron a Montevideo plateros, grabadores y armeros como Pedro Edmée Aubriot o Agustín Jouve (franceses), herreros y fundidores como Ignacio Garragorry (vasco español), Jorge West (inglés) y Andrés Mang (alemán). Este proceso continuó después del 900 con las constantes oleadas inmigratorias. Con motivo del armado del monumento a José Artigas, en 1923, llegó el italiano Vignale, que permaneció en el país y fue el gran fundidor de esculturas y monumentos durante buena parte del siglo XX.

Las corrientes anti academicistas de tendencia moderna de principios del siglo XX, como el art nouveau y el art déco, se manifestaron en la herrería con una enorme cantidad de trabajos de excelente nivel de diseño. En cuanto a la calidad, debido a la base artesanal que se desarrollaba en el país, se lograron productos de muy buena factura. Una característica de la materialidad en este período es la combinación de trabajos en hierro forjado con bronce, acero u otros metales y con distintas terminaciones.

El inicio de la historia de la herrería local aún está por escribirse y puede recuperarse a partir de la revisión de documentos que dan cuenta de la actividad de los herreros (contratos, censos, recibos de pago, pleitos, asociaciones, etc.). Es así que los censos poblacionales y comerciales de Montevideo constituyen una fuente muy valiosa a considerar en la identificación de establecimientos y de personal relacionado a la herrería. Sin embargo, el oficio de herrero implicaba muchas tareas y rubros, no solo relacionados con la arquitectura, por lo que los datos obtenidos de estas fuentes pueden resultar disímiles entre ellos y deberían tomarse como indicativos.

En la época de la colonia y los primeros años de la república, no se registran datos de talleres de herrería, sino que generalmente se hablaba de herreros independientes. El primero que registramos fue Juan de Iturrarte, natural de Álava, residente en Montevideo, en la década de 1740 (Apolant, 1966). También se conserva documentación sobre rejas instaladas en el Cabildo en 1824, realizadas por el maestro herrero Juan Pujadas (Pérez Montero, 1950).

Ya desde épocas tempranas, la presencia de herreros fue lo suficientemente importante en la ciudad como para efectuar reclamos en forma colectiva y defender la necesidad y las posibilidades de una producción nacional frente a la creencia de algunos actores acerca de la dependencia obligatoria de la industria europea (Los cien carpinteros y herreros, 1837). Cuando se estaba desarrollando la primera expansión de la ciudad, el trabajo no escaseaba y los nacionales e inmigrantes buscaban defender su actividad. Había nueve herrerías en Montevideo en 1837 y 18 en 1842; el censo de 1843 registra 45 herreros (Grünwaldt, 1970).

La proliferación de establecimientos capaces de ofrecer productos de calidad y de acuerdo al gusto de la época se vio propiciado por el reinicio de la expansión de la ciudad a partir del fin de la Guerra Grande (1851), con el surgimiento de nuevos barrios y la construcción de viviendas para sectores medios y residencias importantes para los sectores altos, principalmente a partir de la de las décadas de 1870 y 1880.

Taller de José Pedrón (1900); Taller Tiraboschi (s/f).

Un panorama bastante claro del oficio aparece en las estadísticas. De acuerdo con los registros de establecimientos comerciales e industriales, para 1858 había 92 herrerías en el país, concentrándose en Montevideo 31, subiendo al año siguiente a un total de 113 con 50 en la capital. Para 1860, de las 110 herrerías existentes en el país, 102 pertenecían a extranjeros (Tomé, 1860).

También se refleja la alta demanda de estos trabajos en el hecho de que se encuentran herrerías repartidas por las distintas zonas de la ciudad, mientras que otras actividades se concentran únicamente en la zona céntrica. El mapa de Montevideo publicado por Aymez, en 1870, detalla empresas de diversos rubros existentes entonces y su ubicación, entre ellas las herrerías. Se registran allí 80 herrerías y 8 fundiciones.

Plano Guía de Montevideo levantado y arreglado por A. Aymez, Ing. Civil; litografía, A. Godel (1870).

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, la herrería clásica llegó a su apogeo, contando en 1897 con 317 establecimientos (Acevedo, 1934). Entre ellos se encontraban talleres de pequeño tamaño, así como se instalaron nuevas fábricas importantes, con elevado número de empleados y distintas secciones para los diversos tipos de trabajo, como la fábrica de Mang, que contaba con los talleres Motor y tornos, Obras artísticas, Fundición de fierro y de bronce, que también nos remiten a técnicas aplicadas como tornería, fundición, estampado y a la incorporación de maquinaria moderna.

Además de Mang, se destacaron otros talleres, como los de Dionisio Pirri, Juan Mamberto, Domingo Angribano, Vignale y Laborde, Ceriani y Mussi, que ofrecían sus servicios en las primeras décadas del siglo XX. Las herrerías debían combinar con los arquitectos las formas y dimensiones exactas de sus artículos para incorporarlos a la composición de las fachadas.

Muchos exponentes de herrería para obras de arquitectura de las primeras décadas del siglo pasado, hoy reconocidos por sus valores patrimoniales, fueron encargados a estos talleres y empresas sobre la base de la intensa influencia europea en el diseño nacional. Las variantes en el repertorio figurativo y en los diseños acompañaron las tendencias estilísticas y promovieron el desarrollo de las habilidades de los artesanos. Además, es importante destacar los trabajos artísticos en las fachadas -en la mayoría de los casos realizados en bronce- firmados por escultores de reconocida trayectoria, como Severino Pose y Antonio Pena, entre otros, que muchas veces incluían sus obras desde el proyecto en colaboración con el arquitecto.

Una de las puertas del edificio Mac Lean, con decoración de signos zodiacales (obra de Gustavo Laborde); puerta de una herrería de la década de 1930-1940, sobre la calle Uruguayana.

El concepto de taller de herrería fue variando. No todos hacían trabajos artísticos necesariamente, sino que eran diversos los servicios y productos que brindaban. En cuanto a la conformación de los talleres, contaban con personal propio, entre los cuales había oficiales, medio oficiales, aprendices y peones, además del patrón, que podía ser un herrero con experiencia de quien aprendían muchas veces. La organización del trabajo dentro de los talleres fue variada a lo largo del tiempo. Algunos trabajaban con personal contratado, generalmente para grandes obras, como era el caso de oficiales herreros destajistas, que trabajaban en forma autónoma y a veces pasaban a tener obreros del taller a su cargo. También trabajaban en conjunto con otros oficios, como las yeserías, donde se hacían los moldes para la fundición de trabajos, o con especialistas en la creación de plantillas y matrices, cuando no formaban parte de los talleres (Antola, Galbiati, Mazzini, Moreno y Ponte, 1994).

Muchos de los talleres artesanales, en las primeras épocas de la República y en las décadas siguientes, fueron conformados inicialmente en base al ahorro de inmigrantes que invertían en su propio emprendimiento. Luego, muchos de ellos fueron creciendo y llegaron hasta las primeras décadas del siglo XX. Su evolución y permanencia se caracterizaba principalmente por cambios de dueños debido a herencias familiares (principalmente hijos), entre socios o trabajadores de confianza que se convertían en sucesores de los talleres.

Esto denota una de las formas de transferencia de conocimiento asociada a la formación en el oficio, la relación maestro-aprendiz, en donde el taller constituía un lugar importante en ese proceso. Dicha relación, en la época colonial, era la única manera de transmitir y aprender, pero luego, a pesar de la incorporación de algunas instituciones formales (Talleres de la Maestranza, Escuelas de Industrias Edilicias, Taller Don Bosco, Escuela de Artes y Oficios, entre otros), continuó persistiendo en diferentes niveles hasta nuestros días.

Escuela de Artes y Oficios (1900, BIBNA).

Relatos comunes y motivos recurrentes

En los trabajos de herrería artística sobre fachadas, podemos establecer una clasificación básica que permite distinguir lo meramente decorativo, siempre presente, de aquello que, además de adornar los frentes, los califica con un sentido concreto. Elementos figurativos animales, vegetales, antropomorfos, y diversos atributos, en forma de relieves y esculturas, aportan significados complejos, interpretables a partir de la cultura simbólica heredada de la antigüedad, el medioevo y el renacimiento, a través de la interpretación neoclásica académica, y también de los lenguajes de la modernidad, que llegaron al país en forma aluvional en el proceso de europeización cultural.

Más allá de los relatos reconocidos -nacional, religioso, mítico, hermético e indígena, entre otros-, hubo un predominio de lo decorativo -de lo que imponía también la moda y el gusto. Lo que interesaba eran las formas en sí mismas y su combinación en la superficie de la fachada, también en la red de perfiles de rejas y barandas sin constituir relato alguno.

Trabajos de fundición de Luiggi Lippi, capiteles de bronce con ornamentación de fauna marina en el Palacio Salvo (1928).

El concepto del gusto debe considerarse como uno de los factores explicativos de este interés en el ornamento. Valeriano Bozal, al referirse a esta categoría de la estética, de la que es difícil dar una definición, escribió:

“El gusto se ejerce todos los días y a todas las horas, aunque aquí se haya adoptado una pauta restrictiva y me haya referido ante todo -pero no solo- al gusto artístico, al gusto por las obras de arte y de las obras de arte. El gusto está en el centro mismo de las relaciones que constituyen la vida cotidiana y es un modo de «fijar» (temporalmente, momentáneamente, me atrevo a decir) la imagen del mundo […] Una imagen tan variable, pero no por ello intrascendente, tampoco caprichosa, como el gusto mismo, tan histórica como sus categorías. [...] miramos a las cosas y a los demás desde un espacio que construye nuestra cultura y nuestro gusto, ambos colectivos a la vez que personales, y este espacio, lugar de nuestra mirada, se configura en el paso del tiempo con, por lo que a este tema respecta, el discurrir de las categorías y de los estilos, de las orientaciones y tendencias”. (Bozal, 1999: 13)

Estos cambios en el gusto son fácilmente detectables en las críticas sobre arte de distintos momentos y en la bibliografía, incluso en aquella que versa sobre el patrimonio, lo que deja en evidencia lo relativo de las valoraciones, incluso las de los especialistas, cuyo gusto también parece estar sujeto a los criterios de su tiempo. A mediados del siglo XX, el art nouveau fue visto como un estilo aberrante, y justamente ese desagrado contribuyó a la destrucción de muchos ejemplos en Montevideo. Horacio Arredondo (1951: 270), figura reconocida por su actividad en la recuperación de construcciones patrimoniales, escribió: “Al final de siglo, tuvo su «cuarto de hora» un estilo que se dio en llamar art nouveau. Este pseudo «arte nuevo» infeccionó no sólo la arquitectura, sino hasta el moblaje: era horrible. Más vale ignorar de dónde salió, quién lo introdujo, etc.”. Debe tenerse en cuenta que cuando Arredondo escribió estas líneas el art nouveau tenía apenas medio siglo de antigüedad, y no había transcurrido aún la distancia temporal que permitió la reflexión sobre él y su revalorización. La mayor o menor elaboración de trabajos en herrería art nouveau solo puede conocerse mediante la contrastación entre lo poco conservado y los álbumes fotográficos de época, fuente imprescindible que permite ver en Montevideo una presencia de este estilo superior a la que se considera únicamente a partir de los ejemplos conservados.

Edificios desaparecidos, aseguradora La Mutua y tienda de la Casa Spera, ambos sobre la calle Sarandí.

En otro orden, el relevamiento llevado adelante ha permitido identificar motivos de carácter recurrente, reproducidos exactamente iguales o con leves modificaciones, lo que permite establecer pautas en el gusto de la sociedad y su evolución. Los denominados motivos recurrentes señalan la atracción de la sociedad en distintos períodos por algunas formas y su simbolismo. La mayoría de estos motivos no habían sido detectados en los trabajos anteriores sobre vitrales y ornamentación cementicia, por lo que despiertan la interrogante sobre sus significados y formas de producción particulares. En muchos casos se trata de piezas idénticas entre sí, lo que permite inferir la existencia de moldes y matrices en poder de algunos talleres y fábricas, que producían al por mayor para su venta a establecimientos más pequeños. De allí su presencia en obras de herrería diseminadas por distintos barrios de la ciudad. En este sentido, se avanzó en la elaboración del glosario de términos que incluye la denominación de estos motivos y sus interpretaciones. Interesa, sin embargo, compartir algunos de los motivos más frecuentes.

Antorcha y carcaj: motivo decorativo con ambos elementos de origen mitológico entrelazados, asociados a Diana cazadora, difundido a partir de la herrería y la decoración francesa. En algunos catálogos consultados, encontramos ejemplos similares del siglo XVIII, a veces con la modificación de algún componente, lo que testimonia la traslación de formas desde Europa hacia América.

Sol de cabellera: se trata de un sol rostrado difundido en el Plata por los plateros y litógrafos franceses a partir de la década de 1830. Si bien en la región es un símbolo de carácter republicano, presente en los símbolos nacionales, tanto en el escudo como en la bandera, el sol de cabellera se inspira en el motivo de Luis XIV como rey sol, como se ve en las decoraciones del palacio de Versailles.

Monogramas: recurrentes en la herrería francesa y española, constituían un indicio del propietario del edificio, una forma de exhibición de la riqueza personal a través de la fachada. Estos monogramas tanto se realizaban en hierro como en materiales cementicios. Progresivamente las instituciones del Estado utilizaron esta forma de identificación, dando al empleo de los monogramas una proyección temporal amplia. Tanto el Banco de la República como la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), hospitales y empresas privadas recurrieron a este ornamento.

Otros motivos recurrentes son los canastos, los arreglos florales, las figuras de la mitología clásica y animales fantásticos como dragones y grifos, algunos animales como los ciervos y los leones y la fauna marina, así como los barcos y los elementos del mundo acuático en general. Al ser un trabajo en curso, no se descarta la aparición de nuevos motivos recurrentes que serán registrados, identificados y analizados acorde vayan surgiendo según las pautas del proyecto.

Sobre el final del período estudiado, se observan otros temas a partir de la incorporación de obras de escultores que realizaban trabajos específicos y personalizados. En ese sentido, era recurrente la utilización de motivos alegóricos cargados de simbolismo -figuras humanas, animales y objetos-, en los que se incluía al mismo tiempo evocaciones a la modernidad -aviones, transatlánticos, fábricas, trabajadores en oficios modernos- y sobre todo al destino del edificio -elementos como maíz, trigo, peces, signos zodiacales, patos, hipocampos, bueyes aluden a símbolos con los que se quería asociar al edificio: prosperidad, riqueza, fuerza, trabajo, etc.

Ejemplos destacados de Montevideo

En el transcurso del proyecto se han reconocido diversos edificios de valor patrimonial en los que se destaca la presencia de ornamentación metálica de alta calidad artística en sus fachadas. La identificación de los edificios y la selección de una muestra de casos de estudio representativa -según los aspectos anteriormente mencionados- exige recabar documentación de cada uno y reconocer sus características generales y particulares mediante inspección.

Dentro de la muestra de estudio, algunos ejemplos sobresalen. En estos casos, la observación en profundidad muestra ciertos aspectos de las relaciones formales, estilísticas e iconológicas entre los elementos ornamentales de los edificios y la sociedad de la época. En este sentido, vale mencionar brevemente algunos ejemplos distribuidos a lo largo del gran arco temporal, en los que se ha decidido profundizar por sus características sobresalientes.

Cabildo de Montevideo. Los trabajos de herrería para el edificio del Cabildo y Reales Cárceles, convertido a partir de 1830 en sede de las Cámaras Legislativas, acompañaron en su iconografía y decoración los programas institucionales que albergó el edificio. Carlos Pérez Montero (1950) estipula que a partir de 1804 comenzó la demolición del edificio original, construido en distintas etapas entre 1737 y 1802. Para la nueva obra -proyectada por el arquitecto Tomás Toribio- los materiales para herrería se compraron al herrero Agustín Adame. Durante la segunda mitad del siglo XIX se terminó el piso alto, y sobre el eje de la fachada principal se incorporó el frontón con el escudo nacional, inexistente en las imágenes que muestran al edificio y la plaza Constitución que se encontraron de la época.

En las obras de herrería se aplicaron las técnicas de forja y fundición. En cuanto a la forja, en 1868 se pagó a Tenaillon y Giorello por el esqueleto de la claraboya de hierro que debía cubrir la escalera principal. Entre los trabajos de fundición destacan la reja cancel, algunos detalles ornamentales aplicados y la baranda para la escalera principal, que fue retirada durante las remodelaciones llevadas adelante en el siglo XX. El portón y la baranda fueron obra de la fundición de Jorge West, sucesor de Garragorry, y datan de 1868. Este portón sigue el estilo y la estructura de los portones de la Rotonda del Cementerio Central, obras del mismo establecimiento, colocados hacia 1862. Los balcones de la fachada principal se colocaron en la primera etapa de la obra, mientras que los de la calle Sarandí datan de la ampliación de 1830.

Balcón del Cabildo sobre Sarandí, dibujo en base a relevamiento.

Museo Blanes. La casa quinta de Juan Raffo, diseñada por el arquitecto Juan Alberto Capurro en 1870, tuvo diversos propietarios en sus primeros años, entre los que se encuentran Clara García de Zúñiga y Augusto Morales (en 1894). En 1929, se resolvió comprar la quinta con fondos públicos para convertirla en el Museo Municipal de Bellas Artes. Con ese fin, se realizaron obras de adaptación y ampliación dirigidas por Eugenio Baroffio.

Los trabajos de herrería que hoy perduran en el edificio se pueden rastrear hasta el periodo en que Augusto Morales adquirió la quinta. Según la cronología de Alfredo Castellanos (1958), fue él quien le devolvió al inmueble el esplendor perdido tras años de falta de mantenimiento. De esta época son los registros de la herrería que se conservan dibujados por Carlos Menck Freire y que fueran publicados por Horacio Arredondo (1951) como ejemplo destacado de forja montevideana. Se desconoce el autor del trabajo en metal y si perteneció al diseño original de Capurro o fue un agregado solicitado por Morales.

Entre los trabajos de herrería que permanecen, el portón de entrada sobre la calle Millán configura un fino ejemplo de artesanía de fines del siglo XIX. Con una composición simétrica, el portón se desfasa de la línea del cerco perimetral mediante un trazado curvo. El portón construido en hierro presenta una disposición simétrica, con dos columnas cuadradas caladas -realizadas mediante una combinación entrelazada de rizos- y dos hojas cuyas barras de sección laminar conforman diseños geométricos rematados con puntas de lanzas.

Portón Museo Blanes, dibujo en base a relevamiento.

Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA). Este edificio, inaugurado en 1911, es una de las obras más importantes de la trayectoria del arquitecto uruguayo Alfredo Jones Brown. Jones fue responsable de desarrollar el primer programa de edificación escolar (producto del programa batllista). En ese marco, diseñó una nueva tipología de edificios escolares donde los elementos responden a líneas orgánicas, en un claro acercamiento a las corrientes anti historicistas europeas, pero con un trabajo de adaptación a la realidad del medio en cuanto a programa y recursos. Con relación a los materiales, hace énfasis en los metales, las herrerías de perfil normal alemán, las cubiertas de zinc y las cerchas de hierro de sistema inglés, por ejemplo.

En el IAVA, la composición académica -deudora de la formación de las primeras generaciones de arquitectos uruguayos- le permite resolver los requisitos funcionales e incorporar recurrencias formales del repertorio lingüístico del art nouveau, especialmente de la corriente austriaca. Este lenguaje se observa en los diversos elementos ornamentales que se encuentran en el edificio, entre ellos los detalles de herrería se destacan.

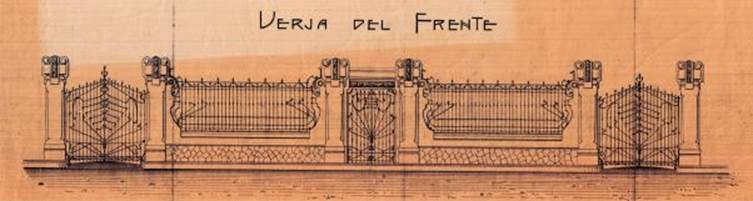

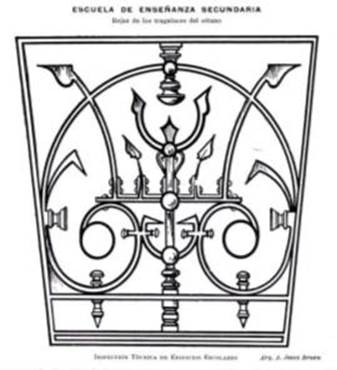

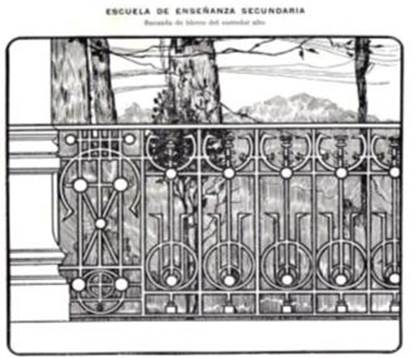

Los elementos metálicos del edificio fueron realizados en el taller de herrería de Andrés Mang. Así quedó explicitado en el catálogo del taller de 1908: “Salieron de este establecimiento las columnas (y los trabajos de herrería, verjas, puertas, barandas y rejas) para el edificio de la Facultad de Enseñanza Secundaria” (Mang, 1908). El diseño de cada uno de los elegantes elementos geométricos de herrería fue cuidadosamente estudiado en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas por Jones Brown. Los dibujos de la herrería publicados en la revista de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos manifiestan la importancia que se le otorgaba al detalle artesanal en la moderna obra pública.

Detalles de herrería en el IAVA (Revista de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, N° 16, 1909).

Vivienda Yriart. La casa particular de Felipe Yriart fue diseñada por Julio Vilamajó junto a Genaro Pucciarelli y Pedro Carve en 1927. Se trata de uno de los ejemplos realizados por el equipo proyectual (junto a la vivienda Pérsico y al Palacio Santa Lucía) donde se hace evidente el cuidadoso diseño de los elementos ornamentales y la materialidad, tanto en el interior como en el exterior.

Justamente, los eminentes “valores de elaboración artesanal y cuidadoso tratamiento ornamental” (Resolución 399/986) fueron motivos para la declaración del bien como Monumento Histórico Nacional en 1986. De la misma manera, el trabajo de herrería, interpretado como símbolo hermético, ha sido destacado en la historiografía de la arquitectura nacional por la calidad en su factura y por su cualidad significante.

El portón de ingreso y la reja del cerco frontal son piezas absolutamente únicas en el contexto montevideano, aunque se desconoce el nombre del herrero que las ejecutó. En el permiso de construcción presentado en 1927, el diseño de estas piezas no es el definitivo. Los recaudos gráficos muestran un diseño mucho más sencillo y la memoria solo consigna que el portón y la reja sobre el cerco del frente se ejecutarán en hierro. Sin embargo, el que se realizó incorpora múltiples referencias al mundo natural y al simbólico. Delicadas flores y frutas son delineadas para acompañar los elementos principales: los tres medallones del cerco -un pájaro, un barco y una montaña- y el monograma del portón con el nombre de la casa (Villa de los Claveles), el año y las iniciales del propietario. Sobre el conjunto, enmarcado en un círculo, triángulo y cuadrado, se posa un pequeño picaflor. Los elementos, cargados de simbología, reflejan seguramente aspectos de las ideas de su propietario.

Portón y reja en la vivienda Yriart, dibujo en base a relevamiento.

Edificio sede Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (ANCAP). Rafael Lorente Escudero diseñó este edificio en 1944 (en el marco de su trabajo en la oficina de arquitectura de ANCAP), luego de un fallido llamado a concurso público de proyectos. En el particular marco de la Avenida del Libertador, el edificio se planta como sede institucional con vocación monumental y apela a la contundencia formal en busca de la representación estatal. Los pocos elementos ornamentales de las fachadas persiguen la misma aspiración.

La puerta principal -primer premio del concurso con ese fin- es obra del escultor Antonio Pena, que contaba con una larga experiencia en integrar sus obras en soportes edilicios. La pieza de bronce, de grandes dimensiones, se compone de tres elementos diferenciados: las jambas laterales, que incorporan diez figuras de bulto masculinas; el dintel, que presenta un relieve clásico de Atenea rodeada de obreros varones; y las hojas de la puerta, cada una con una grilla geométrica de 25 medallones. Las figuras humanas (masculinas, viriles y laboriosas) redundan con la imagen de Atenea, en alusión a los oficios, en cuanto al destino y aspiración del edificio: la industria como motor de progreso de la nación. Por otro lado, los medallones incorporan algunos motivos animales y vegetales -ya utilizados por Pena en la sede del Banco República en la calle General Flores- de relativa abstracción y se permite deconstruir el escudo nacional dividiendo las cuatro figuras en dos medallones centrales de mayor tamaño.

Puertas del edificio de ANCAP.

Conservación

Gran parte de los elementos ornamentales que componen las fachadas de Montevideo aún perviven y en algunos casos integran edificios con valor patrimonial reconocido. Esta permanencia, sin embargo, no evita la ausencia de estudios sobre sus características formales y simbólicas en el campo artístico, ni la enorme vulnerabilidad a la que están expuestas en virtud de su irreversible envejecimiento natural, el deterioro creciente que representan las lesiones provocadas por los agentes naturales y la falta de mantenimiento que las caracteriza.

En este sentido, se señala que las elevadas resistencias mecánicas de los metales no impiden que sufran procesos patológicos que afectan tanto su integridad física como química, derivando inevitablemente en alteraciones de su valor formal, compositivo y simbólico. De esta manera, los desprendimientos, manchados, pérdidas de partes, desposicionamiento y fallas en el anclaje se presentan como patologías asociadas que tienden en su conjunto a la pérdida general del valor cultural del elemento y del sistema ornamental de la fachada.

Revista Arquitectura (1937).

La bibliografía especializada, que recoge la actividad de diversos centros de investigación asociados a laboratorios, y la experiencia de restauradores en intervenciones concretas sobre elementos ornamentales metálicos aplicados en fachadas, coinciden en señalar la importancia de realizar estudios sobre la naturaleza de las piezas y en particular de sus superficies, por cuanto estas sufren especialmente la interacción con los agentes atmosféricos y las condiciones ambientales adversas. En este sentido, son de aplicación los criterios generales de diagnóstico que se basan en el registro de las propiedades apreciables a simple vista, apoyados con la macro y microfotografía. Estas se complementan con técnicas de laboratorio tales como microscopía electrónica de barrido asociada a sondas de retrodispersión, difracción de rayos X, espectrometría de fluorescencia de rayos X y metalografías, entre otras.

Del mismo modo, puede citarse la coincidencia en identificar como etapas habituales en la conservación de las piezas la estabilización, limpieza, desalación, inhibición de corrosión y protección. Como en otros materiales, la limpieza suele ser una de las etapas de mayor compromiso, por cuanto implica tomar decisiones acerca del nivel de limpieza apropiado que garantice la conservación de los atributos del elemento sin comprometer su integridad física y química a futuro. La aplicación de diversas técnicas de limpieza, aun cuando se ejecuten con procedimientos de última tecnología, es tema de debate y discusión en el marco general de la valoración del bien.

En este sentido, los aportes que provienen de las recomendaciones internacionales, tales como la carta de Cracovia 2000, sumadas a las iniciativas de registro y valoración locales, constituyen instancias esenciales para promover la generación de recursos tanto humanos como materiales disponibles para la mejor conservación de los ornamentos metálicos del patrimonio nacional. De esta manera, es esperable que sean superadas las dificultades que a nivel local se plantean dado que a nivel normativo existen ausencias que dificultan el reconocimiento, la protección y la conservación de estos elementos artísticos. Estas ausencias denuncian el desconocimiento de la importante cantidad de elementos metálicos decorativos que forman parte de nuestro acervo cultural, de sus cualidades artísticas, arquitectónicas, tecnológicas, y de su significación como expresión de mentalidades para los estudios socioculturales. Este desconocimiento es cómplice en silencio de la destrucción y pérdida de este arte en nuestro medio.

Reflexiones y trabajo futuro

En virtud de lo expuesto, queda en evidencia la importancia de iniciar caminos de puesta en valor que hagan viable la recuperación integral de este patrimonio. La incorporación de la temática en la investigación académica permitirá profundizar el conocimiento y la comprensión de su significado e importancia y habilitará la difusión del patrimonio local y su puesta en valor. En ese sentido, se aspira a que constituya un marco teórico para su conceptualización y facilite políticas de protección y conservación.

Creemos que la ejecución del proyecto permitirá contribuir en la determinación de medidas de protección patrimonial por parte de las autoridades competentes. En particular, entendemos que las recomendaciones para la intervención en obras de restauración contribuirán a la redacción de especificaciones técnicas destinadas a regular los trabajos de intervención sobre fachadas ornamentadas.

Además, con el trabajo en curso aspiramos a colaborar en la generación de conocimiento y difusión del patrimonio local en el público general y de las asociaciones e instituciones vinculadas al patrimonio. Se destaca que es un campo escasamente abordado por la historia del arte en el Uruguay, especialmente desde esta combinación de perspectivas disciplinarias.

Por último, entendemos que en el ámbito académico el desarrollo de este tipo de trabajos, por un lado, enriquecen los contenidos curriculares de las múltiples disciplinas involucradas a diferentes niveles; y por el otro, consolidan la transversalidad y complementación disciplinar, a través del trabajo de un equipo de investigadores pertenecientes a distintas áreas disciplinares: las vinculadas a la historia del arte, la historia de la arquitectura y a los aspectos constructivos tecnológicos, en torno a una temática de interés común.

Casa de Giró (Arq. Carlos Zucchi, 1840).

Glosario

Abanico: Reja o vidriera de forma semicircular, con ojivas radiales, para insertar vidrios de colores o decorada con puntas de lanza, volutas, etc.

Abrazadera: Pieza de metal que rodea dos o más varillas y que puede contar con decoraciones varias, como rebajes, estrías, etc.

Balaustre y balaustrada: Baranda formada por sucesión de columnas de metal trabajado a torno o fundición, las que tienen diversos entrantes y salientes.

Base: Pieza de estampación o fundición que se sitúa en los extremos de una varilla ocultando su unión con el resto de la reja.

Cadena: Ornamento formado por la sucesión de un mismo elemento dispuesto en forma longitudinal.

Cornucopia: Cuerno de la abundancia de carácter mitológico, del que manan riquezas y alimentos.

Crestería: Pieza ornamental que corona portones, mansardas, de diseños complejos.

Crucetas: Piezas de carácter ornamental y funcional de las cuales salen varillas perpendiculares entre sí.

Escamas: Forma lograda por estampación, soldadura o fundición imitando la piel de los peces, serpientes o dragones.

Festón: Pieza en forma de manojo de flores, hojas, frutas, engrosado en el centro. Los extremos son colgantes.

Filigrana: Término procedente del vocabulario de joyeros y plateros cuando trabajaban con hilos de oro y plata, generando formas similares a los encajes. Por traslación y similitud visual, se aplica a la herrería cuyas varillas se entrecruzan de variadas formas.

Greca: Faja o banda decorada con una sucesión de líneas combinadas verticales y horizontales de acuerdo a un patrón geométrico.

Hojas: Motivo ornamental en base a hojas de distintas especies vegetales.

Laurea: Decoración en base a ramas y hojas de laurel, a veces entrecruzadas en la base, unidas por una cinta.

Lazos abiertos: Decoración consistente en abrir en dos o más secciones la varilla hasta cierta altura y luego separar dichas secciones dándoles formas diversas.

Lira: Trabajo de herrería que imita este instrumento musical.

Macolla: Pieza de metal de carácter ornamental y funcional de la cual salen varillas en distintas direcciones.

Muelle: Elemento de carácter decorativo, realizado a partir de enrollar una fina varilla de hierro de sección circular.

Nudo: En los balaustres o en rejas de varilla lisa, pieza ornamental que interrumpe el recorrido de la varilla.

Ojivas: Formas de arco apuntado frecuentes en las balaustradas, logradas con el entrelazamiento.

Palmeta: Ornamento en forma de hoja de palma de diseño simétrico.

Pelaya: Ensanchamiento del o los extremos de una varilla, que luego se dobla con distintas inclinaciones para darle mayor vistosidad.

Perforados: Orificios de forma circular, cuadrangular, que se hacen en una varilla.

Punta de lanza o flecha: Forma romboidal que se le da a un extremo de la varilla, en general el colocado hacia arriba, con forma de estas armas, usada antiguamente para hacer vallas.

Retorcido de varillas: Conjunto de varillas finas que se tornean en conjunto.

Rizo: Forma simétrica de curvas sinuosas con distintas amplitudes.

Roseta: Forma circular con elementos vegetales en su interior.

Solera: Banda ornamental que repite un motivo en forma de greca, elementos vegetales, lazos, etc., de forma longitudinal. Pueden ser de forma, estampación, fundición, etc.

Torneado: Forma obtenida a partir de hacer girar el material sobre su propio eje. Cuantas más vueltas se den, más apretados serán los giros.

Voluta: Forma por la cual la varilla de metal se enrolla sobre sí misma.