Introducción

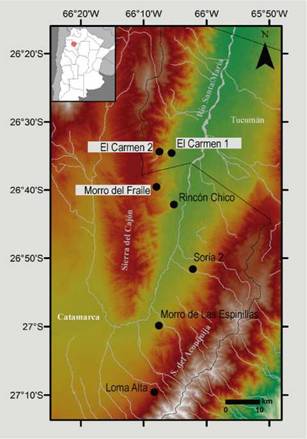

El valle de Santa María, con una altitud de 1600 a 2000 m s.n.m., forma parte del área Valliserrana del noroeste argentino y atraviesa en sentido norte-sur las actuales provincias de Tucumán y Catamarca. Limita al oeste con la sierra del Cajón o Quilmes y al este con el cordón montañoso Sierra del Aconquija-Cumbres Calchaquíes, que lo comunican con el valle del Cajón hacia la puna y con el abra del Infiernillo hacia las yungas, respectivamente (Ruiz Huidobro 1972). De acuerdo con las investigaciones que dan cuenta de su historia en tiempos prehispánicos, el valle de Santa María ha sido escenario, al menos desde inicios de la era cristiana, de aldeas sedentarias con unidades domésticas dispuestas en terrenos propicios tanto para las actividades agrícolas como pastoriles (Baigorria di Scala et al. 2015), que a fines del primer milenio d.C. dieron lugar a los poblados conglomerados característicos del segundo milenio d.C. (Scattolin 2006a). La aparición de concentraciones edilicias en varios puntos elevados del paisaje, alrededor del 1000 d.C., dio lugar al reconocimiento de un patrón definido por la metáfora de chakras y pukaras que llevó a pensar en cambios demográficos y productivos, quizás vinculados a una intensificación agrícola (Tarragó 2000). Los sitios arqueológicos El Carmen 1 (EC1), El Carmen 2 (EC2) y Morro del Fraile (MF) (Figura 1), con evidencias de ocupación residencial y características de emplazamiento, productivas y cronológicas particulares, dan cuenta de los diversos modos de vida y procesos sociales conocidos para el lapso del primer al segundo milenio d.C. EC1 y MF fueron definidos como centros poblados (Nastri 1997-98), con una forma particular de organizar el espacio dada por la monumentalización del espacio residencial (Coll Moritan 2018a). EC1 representa un típico caso de los pukara (sensu Tarragó 2011) conocidos para el área Surandina durante el segundo milenio d.C., mientras que MF presenta características particulares que lo asemejan a los poblados de fines del primer milenio d.C. (e.g. Morro de Las Espinillas; Scattolin 2007). EC2 por su parte presenta unidades residenciales cercanas a estructuras agrícolas, así como líneas de piedras que podrían constituir los cimientos de antiguas viviendas como ocurre en las ocupaciones del primer milenio d.C. en el valle (Nastri et al. 2009).

Diversos trabajos profundizaron en aspectos tecnológicos, morfológicos e iconográficos de la cerámica fina y ordinaria de espacios residenciales y funerarios del primer milenio d.C. en el valle de Santa María (Baigorria Di Scala 2009; Bugliani 2008; Pereyra Domingorena 2015; Scattolin 2006b; Spano 2011). A partir de contextos funerarios, se conoce en profundidad la cerámica fina del segundo milenio d.C. (Marchegiani 2008; Palamarczuk 2008). Recientes trabajos sobre la cerámica ordinaria del segundo milenio d.C. contribuyen al estudio de estas vasijas que aún siguen siendo poco conocidas (Greco et al. 2012; Marchegiani y Greco 2007; Piñeiro 1996). No obstante, la relación entre ambos momentos sigue siendo objeto de interés por parte de los investigadores del área. Los estudios realizados en Morro de las Espinillas dieron a conocer una combinación particular de recursos técnicos, plásticos, formales e iconográficos en la cerámica de fines del primer milenio d.C. (Scattolin 2007). De acuerdo con la autora, esta combinación sería el resultado de una apropiación diferencial de recursos culturales disponibles que dieron lugar a múltiples trayectorias de las comunidades aldeanas a los poblados conglomerados del segundo milenio d.C. (Scattolin 2006a). Como una primera aproximación al conocimiento de las trayectorias en las producciones cerámicas del primer y segundo milenio d.C. (ca. 0-1500 d.C.) del valle de Santa María (Catamarca-Tucumán, Argentina), el objetivo del presente trabajo es identificar los cambios y continuidades en las características de las pastas de las vasijas utilizadas en espacios residenciales. Para ello se realiza un análisis con lupa binocular de las fracturas frescas de la cerámica de servicio y/o consumo y de procesamiento y/o almacenamiento recuperada en los sitios arqueológicos MF, EC1 y EC2.

Figura 1: Sitios arqueológicos del valle de Santa María mencionados en el texto (Catamarca-Tucumán, Argentina). Se resaltan los tres sitios aquí estudiados.

Materiales y métodos

Características de los sitios de estudio

La cerámica analizada procede de las excavaciones realizadas en los sitios EC1 (Cantarelli 2017; Coll Moritan et al. 2015), EC2 (Longo 2020) y MF (Coll Moritan 2018b; Nastri 1997-98; Nastri et al. 2010; Nastri et al. 2012) habitados en momentos cronológicos particulares que permitirán realizar el análisis diacrónico propuesto.

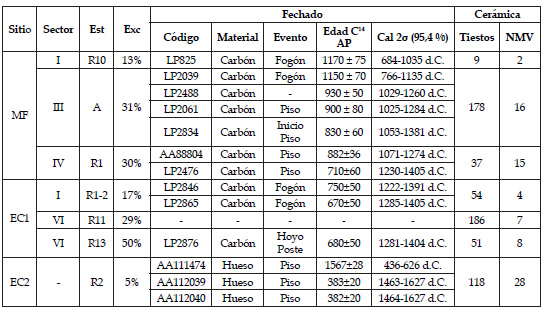

El sitio EC1 ocupa cerca de 60 ha, ubicado al pie de la sierra del Cajón; sobre la cima y laderas de un cerro se disponen un conjunto de 350 elementos arquitectónicos que presentan una organización interna claramente sectorizada con áreas residenciales (III-V-VI), de circulación (VIII), defensivas (n-VII-IX-XI-XIV) y residenciales-productivas (I-XII-XIII-XV) . Las muestras analizadas provienen de los recintos 1 y 2 del sector I y los recintos 11 y 13 del sector VI (EC1.R1-2, EC1.R11 y EC1.R13, respectivamente) con fechados entre 1222-1405 años Cal. d.C.1 (Cantarelli 2017; Coll Moritan et al. 2015) (Figura 2A, Tabla 1).

El sitio EC2 tiene una extensión de cerca de 6 ha, ubicado al interior de la quebrada del Carmen, a unos 2 km al oeste de EC1; adyacentes al río, sobre la ladera sur de la quebrada, se disponen un conjunto de 32 elementos arquitectónicos que conforman unidades residenciales, agrícolas, unidades con probable funcionalidad agrícola/ ganadera, así como dos morteros simples. Las evidencias de la cerámica de superficie, con estilos característicos del primer y segundo milenio d.C., sugieren una ocupación durante un lapso temporal prolongado (Longo y Nastri 2018; Nastri et al. 2009). Las muestras analizadas provienen del recinto 2 de una de las unidades residenciales (EC2.R2) con fechados en dos momentos distantes, uno entre 436-626 años Cal. d.C., y otro mil años después, entre 1463-1627 años Cal. d.C. (Longo 2020) (Figura 2C, Tabla 1).

El sitio MF alcanza las 3,8 ha, ubicado al interior de la sierra del Cajón; en las laderas escarpadas de un morro (sectores I, II y III) y en el fondo de la quebrada (sector IV) se disponen cerca de 100 elementos arquitectónicos y al pie del morro, a orillas del curso de agua, un pequeño alero de 20 m2 (sector III) con evidencias de ocupación humana. Compuesto principalmente por unidades residenciales, excepto por dos recintos de mayor tamaño con funcionalidad ganadera en el sector I; en el sector IV se destaca la presencia de dos morteros inmóviles, uno simple y otro múltiple, asociados a los recintos habitacionales. Los estudios realizados proponen una ocupación desigual del poblado a lo largo del tiempo. Las muestras analizadas provienen del recinto 10 del sector I con fechados entre 684-1035 años Cal. d.C. (MF.R10), del recinto 1 del sector IV con fechados entre 1071-1405 años Cal. d.C. (MF.R1) y del alero del sector III con fechados contemporáneos al resto del sitio, entre 766-1381 años Cal. d.C. (MF.A) (Coll Moritan 2018b; Nastri 1997-98; Nastri et al. 2010; Nastri et al. 2012) (Figura 2B,Tabla 1). La estrategia defensiva basada en la ocultación y, por lo tanto, la no intervisibilidad con otros poblados, así como la ausencia de espacios públicos construidos, son algunas de las características que lo alejan de los típicos poblados pukara conocidos para el valle de Santa María. Nastri et al. (2012) plantean la posibilidad de un uso estacional vinculado con actividades pastoriles, de acuerdo con el cual MF podría haber funcionado como espacio residencial desde donde se trasladarían a los puestos ganaderos cercanos.

Tabla 1: Contextos de recuperación de las muestras cerámicas analizadas en el valle de Santa María (Catamarca-Tucumán). Fechados radiocarbónicos calibrados con el programa OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021), Curva de calibración para el Hemisferio Sur (SHCal13) de Hogg et al. (2013). Datos publicados en Coll Moritan et al. (2015), Longo (2020), Nastri (1997-1998), Nastri et al. (2010) y Nastri et al. (2012). Referencias: MF=Morro del Fraile; EC1=El Carmen 1; EC2=El Carmen 2; Est=estructura; Exc =porcentaje excavado; NMV=Número Mínimo de Vasijas.

Muestras analizadas

La muestra analizada está representada por un n= 633 tiestos cerámicos que conforman un Número Mínimo de Vasijas (NMV) de 80 recipientes, a los que se les adjudicó una funcionalidad posible dividiendo a la muestra en 32 vasijas de procesamiento y/o almacenamiento, 39 vasijas utilizadas para el servicio y/o consumo de alimentos y nueve vasijas de funcionalidad indeterminada (Longo 2020). El tamaño pequeño y los espesores delgados, su alto grado de transportabilidad así como la ausencia de marcas de uso o depósitos de hollín permiten pensar en vasijas usadas para consumir alimentos, para servir y/o para transportar pequeñas porciones. El tamaño mayor, el mayor espesor de sus paredes, que en el algunos casos las hace poco o no transportables, así como la gran cantidad de inclusiones, que le brindan resistencia térmica y/o mecánica, y la presencia de marcas, depósitos de hollín o de sectores erosionados permiten pensar en un uso de estas vasijas vinculado a la cocción de alimentos, así como al almacenaje y/o procesamiento sin exposición al calor. La aproximación a las formas se efectuó en base a la consideración de los bordes apelando al método convencional de la "carta de diámetros" (Rice 1987). La clasificación morfológica siguió las categorías propuestas por Balfet et al. (1992). En aquellas vasijas que no presentan borde, la morfología fue estimada a partir de la correlación de otros atributos (e.g. presencia de base, curvatura y espesor de los fragmentos, características de la pasta, acabado de superficie), utilizando como referencia aquellas formas documentadas en el valle de Santa María (e.g. Bugliani 2008; Greco et al. 2012; Spano 2011). El análisis funcional consideró las evidencias de uso directas (Skibo 1992), a partir de alteraciones superficiales como marcas, zonas erosionadas y/o depósitos de hollín, e indirectas o propiedades de performance (Rice 1987), a partir de la estimación de la Capacidad (Volumen aproximado), la Estabilidad (Base, Espesor Paredes), la Accesibilidad (Boca-Abertura, Fondo-Altura), la Transportabilidad (Tamaño, Espesor Paredes, Asas, Inclusiones pumíceas, Acabado de superficie), la Resistencia térmica (Contorno, Espesor Paredes, Inclusiones de Cuarzo/Tiesto Molido/Mica, Acabado de superficie) y mecánica (Espesor paredes, Inclusiones de Tiesto Molido). En algunos casos, la funcionalidad asignada se ve reforzada por el hallazgo de microrrestos en su interior (Longo 2021).

Figura 2: Sitios arqueológicos y morfología de las vasijas identificadas. a) El Carmen 1. Centro, plano de los sectores I a IX del sitio; izquierda, sector I y vasijas recuperadas en el recinto 1-2; derecha, sector VI y vasijas recuperadas en los recintos 11 y 13. b) Morro del Fraile. Centro, plano del sitio y vasijas recuperadas en el recinto 10; izquierda, sector IV y vasijas recuperadas en el recinto 1; derecha, vasijas recuperadas en el alero. c) El Carmen 2. Unidad Arquitectónica 2 y vasijas recuperadas en el recinto 2. (Modificado de Longo 2021). No se dibujaron las nueve vasijas de funcionalidad indeterminada ni aquellas tres en las que no se pudo conocer con certeza el perfil morfológico.

El Carmen 1 (NMV= 19, 291 fragmentos). La muestra comprende un NMV de 19 vasijas (Figura 2A). Las vasijas de servicio y/o consumo (NMV= 11) incluyen tres cuencos, una escudilla, dos jarras y tres ollas pequeñas2 con superficies, en su mayoría, pulidas de color marrón-rojizo sin representaciones visuales y dos cuencos medianos3 pintados en negro sobre rojo. Las vasijas de procesamiento y/o almacenamiento (NMV= 6) se asemejan a las conocidas para el segundo milenio d.C. con superficies peinadas y asas otomorfas, incluyendo dos cuencos y dos grandes4 ollas sin cuello cuya morfología, diámetro de abertura (40 cm) y tamaño aproximado, se corresponde con las ollas de la colección Eric Boman (Piñeiro 1996: fig. 2) y con las vasijas ordinarias del valle de Hualfín (Iucci 2014: fig. 3). Una de estas grandes ollas presenta motivos incisos paralelos al borde en forma de línea sinuosa similares a los identificadas en Rincón Chico en el valle de Santa María (Greco et al. 2012: fig. 5; Marchegiani y Greco 2007). También se identificó una tinaja Santa María Tricolor y una gran olla de cuerpo elipsoidal alisada de color rojo, cuyo perfil del borde y diámetro de abertura se corresponde con las descriptas por Piñeiro (1996: fig. 2). Las vasijas de funcionalidad indeterminada (NMV= 2) presentan fragmentos con superficies alisadas rojas, en un caso, y pulidas con baño blanco, en otro.

El Carmen 2 (NMV= 28, 118 fragmentos). La muestra comprende un NMV de 28 vasijas (Figura 2C). Las vasijas de servicio y/o consumo (NMV= 16) incluyen ocho cuencos, cinco escudillas, dos jarras y una olla pequeña de superficies pulidas o alisadas ante a rojas o grises a negras. Dos cuencos presentan incisiones, uno de ellos con el motivo "vírgula", característico del estilo Aguada, que podría referir a un ojo o mancha felínica (Baldini y Sempé 2011: fig. 1; González 1998: figs. 172, 174). Dos cuencos presentan apliques modelados en los bordes, semejantes a los identificados en los sitios arqueológicos Soria 2 y Loma Alta (Scattolin 1990: fig. 10; Spano 2011). Una de las escudillas se encuentra pintada en negro sobre blanco y presenta un asa retorcida adherida al labio, tal y como aparecen en los cuencos de estilo Santa María. Una de las jarras presenta incisiones de trazo grueso con líneas paralelas entre sí formando zig-zags, similares a los fragmentos de Loma Alta (Scattolin 1990: fig. 15). Esta jarra, por su motivo y la curvatura y orientación de sus fragmentos, podría corresponderse con las jarras de cuerpo globular bajo y cuello alto y ancho, encontradas en La Ciénaga en el valle de Hualfín (Bruch 1911: 162). Las vasijas de procesamiento y/o almacenamiento (NMV= 11) incluyen cinco ollas pequeñas y medianas de superficies pulidas y alisadas, tres tinajas medianas de cuello curvo y superficies alisadas, una tinaja Santa María, un cuenco mediano de superficie peinada y una vasija de forma indeterminada pulida con pintura negra y roja sobre un baño blanco. La orientación y el espesor delgado de los fragmentos del cuerpo-cuello, la gran cantidad de muscovita y los restos de hollín, sugieren que una de las ollas pequeñas se correspondería con las ollas Caspinchango (Debenedetti 1921: fig. 8c). La vasija de funcionalidad indeterminada (NMV=1) presenta fragmentos con superficies alisadas de color ante.

Morro del Fraile (NMV= 33, 224 fragmentos). La muestra comprende un NMV de 33 vasijas (Figura 2B). Las vasijas de servicio y/o consumo (NMV= 12) incluyen ocho cuencos, una escudilla, dos jarras y una olla pequeña. Cinco cuencos presentan superficies grises a negras, dos de ellos de tamaño mediano (algo mayor a los 5 litros) presentan incisiones de trazos muy finos paralelos entre sí, características del estilo Aguada Hualfín Gris Grabado (González 1998: fig. 176), y morfología que también se corresponde con los cuencos Aguada Hualfín Gris Grabado (Balesta et al. 2009; González 1998: fig. 170). Dos cuencos de paredes divergentes presentan superficies internas bruñidas de color negro, semejante a las vasijas de estilo Aguada Portezuelo (González 1998; Nazar y De la Fuente 2016). Otro de los cuencos y la escudilla presentan superficies rojas pulidas. Las dos pequeñas jarras se encuentran pulidas y pintadas en negro sobre el color ante de la pasta. La pequeña olla, que se encuentra pintada en negro sobre blanco, presenta un borde que podría corresponder al de los "vasos libatorios" santamarianos, que si bien se consideran una variante muy frecuente en el valle Calchaquí (Baldini y Sprovieri 2014) se han identificado también en el valle de Santa

María (Reynoso y Pratolongo 2008). Las vasijas de procesamiento y/o almacenamiento (NMV= 15) incluyen siete ollas pequeñas, medianas y grandes de superficies alisadas, en su mayoría, con baño, una de ellas, con asa vertical adherida al labio, podría corresponderse con las ollas Caspinchango (Debenedetti 1921: fig. 8c); dos probables ollas con superficies peinadas a toscas; dos tinajas Santa María, una de ellas Tricolor; dos grandes tinajas de cuello cilindrico corto y cuerpo globular, cuya morfología se corresponde con las tinajas Aguada encontradas en Hualfín y Andalgalá (Lafone Quevedo 1908: Plancha VIIa y VIII) y que han sido identificadas también en el valle de Santa María, en el sitio Morro de Las Espinillas (Scattolin 2007); y un cuenco mediano y una escudilla mediana de superficies alisadas o peinadas con baño blanco. Las vasijas de funcionalidad indeterminada (NMV= 6) presentan fragmentos con superficies toscas, alisadas o peinadas con baño y pulidas con pintura negra sobre ante.

Análisis de pastas cerámicas

El análisis de la pasta cerámica se realizó en los 633 tiestos que conforman las 80 vasijas. Se observaron los cortes frescos en lupa binocular a bajos aumentos (20-40X). Se analizaron las características texturales de las pastas, la composición, la coloración de la pasta, así como aspectos referidos a la cocción de las piezas (Orton et al. 1997). Se siguió la clasificación de textura Fina, Media y Gruesa, basada en la relación entre la frecuencia y el tamaño predominante de las inclusiones y su grado de compactación con la matriz arcillosa (Cremonte y Bugliani 2006-2009). La dimensión de las inclusiones se registró mediante la medición de las longitudes máximas. La abundancia relativa de inclusiones, en relación con el fondo de pasta, se estableció según la Carta de estimación visual del porcentaje de inclusiones de Matthew et al. (1991) publicada en Orton et al. (1997: fig. A.4). Para la descripción del color de las pastas se utilizó la Carta Cromática Munsell.

Resultados

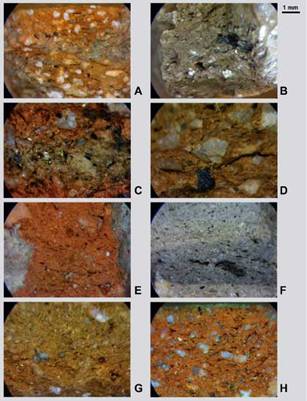

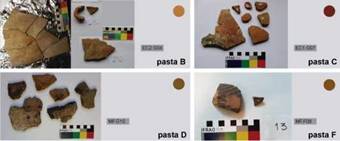

A partir de la recurrencia de atributos combinados se establecieron ocho estándares de pasta que se describen a continuación (Figura 3).

Pasta A (NMV= 3, 21 fragmentos): textura gruesa con un 30 % de elementos no plásticos de hasta 1 mm distribuidos de manera regular. Su característica diagnóstica es el predominio de inclusiones blancas de tamaño similar con abundante porosidad en su interior, que se asemejan a las inclusiones pumíceas de origen volcánico identificadas a través de cortes petrográficos en los valles de Santa María y Tafí (Marchegiani 2012; Páez y Arnosio 2009). En menor medida presenta biotita y minerales félsicos. Cocción oxidante o mixta. Color ante anaranjado (7.5YR 5/8), marrón (2.5Y 3/3), gris azulado oscuro (GLEY2 10/G). Se corresponde con la pasta A descripta por Marchegiani (2012).

Pasta B (NMV= 3, 57 fragmentos): textura gruesa con, al menos, un 20 % de inclusiones distribuidas de manera irregular. Se destaca por el predominio de muscovita. En menor medida presenta minerales félsicos y máficos. Su granulometría corresponde a elementos de hasta 2 mm, pudiendo algunos fragmentos de muscovita medir hasta 4 mm. El porcentaje total de inclusiones puede verse reducido por la disposición laminar de la muscovita en el corte transversal. Cocción oxidante, reductora o mixta. Color ante rosado (7.5YR 6/8, 10YR 5/6), gris claro (2.5Y 4/2). Se corresponde con la pasta B descripta por Marchegiani (2012).

Pasta C (NMV= 13, 236 fragmentos): textura gruesa con un 30 % de elementos no plásticos de hasta 4 mm distribuidos de manera irregular. Se destaca por el predominio de biotitas, seguidas de litoclastos graníticos. En menor medida presenta minerales félsicos, máficos y muscovita. Cocción oxidante. Color ante (2.5Y 5/6), ante anaranjado (5YR 5/8), rojo (5YR 4/6), rosado (2.5YR 5/6, 5YR 6/8).

Pasta D (NMV= 16, 152 fragmentos): textura gruesa con un 30 % de inclusiones de hasta 4 mm distribuidas de manera irregular. Predominan los minerales félsicos seguidos, en menor medida, de litoclastos graníticos y minerales máficos. Tres casos (olla EC1.G01, cuenco EC1.G06, vasija MF.G09) presentan elementos de color gris a rojizo opaco que pueden ser incluidos en la categoría amplia de inclusiones arcillosas/tiesto molido utilizada por Páez (2010) para análisis con lupa binocular. Cocción, en su mayoría, oxidante; cuatro casos presentan cocción reductora y dos cocción mixta. Color ante (2.5Y 5/6, 10YR 5/8), rosado (2.5Y 6/6, 5/4), marrón rojizo (7.5YR 4/6), gris (2.5Y 5/3), gris azulado claro (GLEY1 5/N), gris azulado oscuro (GLEY1 2.5/N).

Pasta E (NMV= 10, 35 fragmentos): textura media con un 10 % de elementos no plásticos de hasta 1 mm distribuidos de manera irregular. Predominan los minerales félsicos, seguidos de minerales máficos y, en cinco casos (e.g. tinajas MF.M02 y EC2.M03, olla MF.F05), con elementos de color rosado a rojizo opaco que pueden ser incluidos en la categoría amplia de inclusiones arcillosas/tiesto molido utilizada por Páez (2010) para análisis con lupa binocular. Cocción oxidante; sólo un caso presenta cocción reductora. Color ante anaranjado (10YR 6/8, 5YR 5/8, 7.5YR 5/8), rosado (2.5YR 5/4, 10R 5/2), rojo (5YR 5/6, 4/6, 2.5YR 4/8), gris (GLEY1 5/5GY).

Pasta F (NMV= 23, 63 fragmentos): textura fina con porcentajes menores al 5 % de inclusiones de hasta 0,5 mm, distribuidas de manera irregular, que corresponden a micas y minerales félsicos. Cocción, en su mayoría, oxidante o reductora; sólo dos casos presentan cocción mixta. Color ante (10YR 5/8, 4/6, 2.5YR 6/8, 5/6), rosado (5YR 6/6), marrón (2.5Y 3/3, 4/2), gris azulado claro (GLEY1 4/N, 7/N, 5/10Y, 6/10Y, GLEY2 5/5BG), gris azulado oscuro (GLEY2 2.5/5PB).

Pasta G (NMV= 11, 68 fragmentos): textura media con un 10 % de elementos no plásticos de hasta 1 mm distribuidos de manera irregular. Predominan los minerales félsicos, seguidos de litoclastos, micas y, en menor medida, minerales máficos. Cocción, en su mayoría, oxidante; cuatro casos presentan cocción reductora. Color ante (2.5YR 5/6), marrón rojizo (7.5YR 4/6, 5YR 4/6), marrón (10YR 2/2), gris azulado claro (GLEY2 4/10GB, GLEY1 5/N), gris azulado oscuro (GLEY 2 2.5/5B).

Pasta H (NMV=1, 1 fragmento): textura gruesa con un 30 % de inclusiones menores a 1 mm distribuidas de manera regular. Se destaca por el predominio de inclusiones de minerales félsicos, pudiendo corresponder en su mayoría a cuarzos. En menor medida presenta biotita. Cocción oxidante. Color ante anaranjado (5YR 5/8).

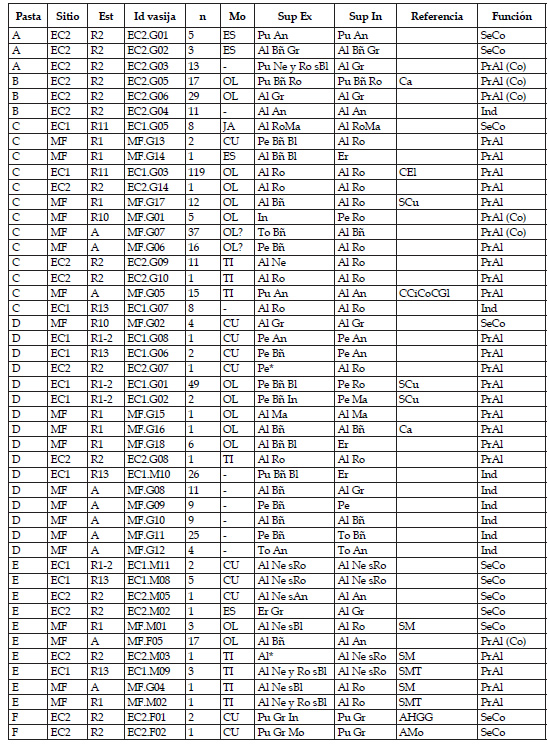

En la muestra predominan las vasijas con pasta F, seguidas por vasijas con pasta D y pasta C, E y G en proporciones semejantes; en cantidades menores encontramos vasijas con pasta A, B y H. Una vez establecidos los estándares de pasta se analizó su presencia en los sitios arqueológicos de estudio y su distribución en las vasijas de servicio y/o consumo, de procesamiento y/o almacenamiento y de funcionalidad indeterminada (Tabla 2, Figura 4).

Distribución de los estándares de pasta por sitio arqueológico

Teniendo en cuenta los estándares de pasta predominantes, en primer lugar, observamos que las pastas C, D y E se encuentran en cantidades semejantes en las vasijas de todos los contextos analizados, excepto en MF.R10. En segundo lugar, la pasta F, si bien está presente también en las vasijas de todos los contextos, excepto en MF.R10, predomina en las vasijas de MF.A, MF.R1 y EC2.R2. La pasta G, por su parte, está presente únicamente en las vasijas de EC1 y EC2.R2, con una mayor proporción Elipsoidal (Piñeiro 1996); SCu=Sin Cuello (Piñeiro 1996); CCiCoCGl=Cuello Cilíndrico Corto y Cuerpo Globular (Scattolin 2007); SM=Santa María (Palamarczuk 2008); SMT=Santa María Tricolor (Palamarczuk 2008); AHGG=Aguada Hualfín Gris Grabado (González 1998); AIN= Aguada Interior Negro (González 1998); AMo=Apliques Modelados (Scattolin 1990; Spano 2011); Ci=Ciénaga (Bruch 1911); Fa=Famabalasto (Palamarczuk 2008); SeCo=Servicio y/o Consumo; PrAl=Procesamiento y/o Almacenamiento; (Co)=Cocción; Ind=Indeterminada.

Tabla 2: Características de las vasijas analizadas de acuerdo a los estándares de pasta establecidos. Referencias: EC1=El Carmen 1; EC2=El Carmen 2; MF=Morro del Fraile; Est=Estructura; n=cantidad de tiestos; Mo=Morfología; CU=Cuenco; ES=Escudilla; JA=Jarra; OL=Olla; TI=Tinaja; Sup Ex=Superficie Externa; Sup In= Superficie Interna; Al=Alisada; Pu=Pulida; Pe=Peinada; To=Tosca; Er=Erosionada; In=Indeterminada; Ne=Negro; Gr=Gris; Ro=Rojo; RoMa=RojoMarrón; An=Ante; Ma=Marrón; Bl=Blanco; s=sobre; Bñ=Baño; In=Inciso; Mo=Modelado; *=sin lavar; Ca=Caspinchango (Debenedetti 1921); CEl=Cuerpo en el primero por sobre el segundo. Por último, las pastas A y B las encontramos únicamente en vasijas de EC2.R2 y la pasta H únicamente en vasijas MF.A (Figura 4A).

Figura 3: Estándares de pasta identificados en las vasijas de El Carmen 1 (EC1), El Carmen 2 (EC2) y Morro del Fraile (MF) (Catamarca-Tucumán, Argentina). Referencias: a) Pasta A, escudilla pulida ante (EC2.G01); b) Pasta B, olla pulida con baño rojo (EC2.G05); c) Pasta C, tinaja alisada (EC2.G09); d) Pasta D, vasija alisada con baño (MF.G10); e) Pasta E, tinaja Santa María (EC2.M03); f) Pasta F, olla alisada gris (MF.F04); g) Pasta G, cuenco pulido marrón-rojizo (EC1.M01); h) Pasta H, cuenco pulido rojo (MF.G03).

Distribución de los estándares de pasta por grupo funcional y tipo de vasija Casi la totalidad de los estándares de pasta establecidos se presentan en vasijas de ambos grupos funcionales. Las únicas pastas vinculadas a un grupo funcional exclusivo son la pasta B, encontrada en vasijas utilizadas para el procesamiento y/o almacenamiento, y la pasta H, encontrada en una vasija de servicio y/o consumo. Sin embargo, si bien la mayoría de las pastas están presentes en ambos grupos, se presentan en diferentes proporciones. Las pastas C y D se encuentran principalmente en vasijas de procesamiento y/o almacenamiento, mientras que las pastas F y G predominan en las vasijas de servicio y/o consumo. Las pastas A y E se encuentran en proporciones semejantes en vasijas de procesamiento y/o almacenamiento y en vasijas de servicio y/o consumo (Figura 4B). A continuación se describen, entonces, cómo son las pastas de las vasijas de los grandes grupos funcionales que aquí nos interesa analizar para luego discutir su variación a lo largo del tiempo.

Figura 4: Distribución de estándares de pasta. a) Estándares de pasta de acuerdo al contexto arqueológico de hallazgo. b) Estándares de pasta de acuerdo al grupo funcional. Referencias: SeCo=Servicio y/o consumo; PrAl=Procesamiento y/o almacenamiento; Ind=Indeterminada.

Pastas de las vasijas de procesamiento y/ o almacenamiento (NMV= 32)

Las vasijas de procesamiento y/o almacenamiento presentan, en su gran mayoría, pasta C, D y E y, en menor medida, pasta F, B, A y G (Figura 4B). Si bien predominan las pastas de textura gruesa y cocción oxidante, encontramos también, dentro de este grupo, pastas de textura fina y cocción reductora. La pasta C (NMV=11,Tabla 2) la encontramos en un cuenco peinado, en una escudilla alisada con diámetros de abertura de 30 cm y paredes medias, en una olla de cuerpo elipsoidal alisada de color rojo (EC1.G03, Figura 5C), en cinco ollas alisadas o peinadas con baño, en dos tinajas alisadas de cuello curvo y de tamaño mediano (e.g. EC2. G09, Figura 5C) y en una de las grandes tinajas de cuello cilíndrico corto y cuerpo globular pulida color ante (MF.G05, Figura 5C). Dos de las vasijas con pasta C peinadas presentan huellas de exposición al fuego (MF.G01 y MF.G07) pudiendo haber sido utilizadas para cocinar alimentos y tres presentan la superficie interna erosionada (MF.G06, MF.G17, EC1.G03) que podría ser producto del almacenamiento prolongado para el procesamiento de bebidas fermentadas (Gastaldi 2010). La pasta D (NMV= 9, Tabla 2) está presente en dos grandes ollas y tres cuencos de superficies peinadas (e.g. EC1.G01, EC1.G08, Figura 5D), en tres ollas pequeñas y medianas alisadas con baño y en una tinaja medianas de cuello curvo. Las grandes ollas peinadas presentan hollín en la superficie externa (EC1.G02) así como marcas y hoyuelos en las superficies internas (EC1.G01 y EC1.G02); su utilización para la preparación de alimentos o bebidas se ve reforzada por la presencia de fitolitos afines a Zea mays en su superficie interna (Longo 2021). La pasta E (NMV= 5, Tabla 2) está presente en las cuatro tinajas Santa María (e.g. MF.M02, Figura 5E) y en una olla mediana de paredes delgadas que presenta claras adherencias de hollín en su superficie externa así como un sector erosionado-parche (MF.F05, Figura 5E). La pasta F (NMV= 3, Tabla 2) la encontramos en una pequeña olla de superficie alisada, en otra de las tinajas pulidas ante de cuello cilíndrico corto y cuerpo globular, probablemente utilizada para el almacenamiento y/o procesamiento en frío, y en la olla gris pequeña de paredes delgadas, con asa horizontal de sección subrectangular-remachada (MF.F04, Figura 5F), cuya superficie interna erosionada sugiere que podría haber sido utilizada para el almacenamiento de bebidas fermentadas (Gastaldi 2010). La pasta B (NMV= 2, Tabla 2) está presente en dos pequeñas ollas, ambas con restos de hollín en la superficie interna y fracturas (post-rotura); la utilización de una de ellas (EC2.G05, Figura 5B) se ve reforzada por la recuperación de fitolitos de Zea Mays y Cucúrbita en el raspado de su superficie interna (Longo 2021). La pasta A (NMV= 1, Tabla 2) la encontramos en la vasija de morfología indeterminada pintada en negro y rojo sobre blanco (EC2.G03, Figura 5A) con probables adherencias en la superficie interna en la que se recuperaron fitolitos afines a Zea mays y Cucúrbita (Longo 2021). La pasta G (NMV= 1, Tabla 2) está presente únicamente en una olla mediana de superficies marrones pulidas (EC2.G12, Figura 5G).

Pastas de las vasijas de servicio y/o consumo (NMV= 39)

Las vasijas de servicio y/o consumo presentan, en su gran mayoría, pasta F, en segundo lugar, pasta G, y, en menor medida, pasta E, A, C, D y H (Figura 4B). Si bien predominan las pastas de textura fina o media y cocción oxidante o reductora, encontramos también, dentro de este grupo, pastas de textura gruesa. La pasta F (NMV= 19, Tabla 2) con cocción reductora está presente en seis cuencos pequeños y medianos de superficies grises a negras lisas o con motivos incisos (e.g. EC2.F01, EC2.F03, MF.F02, Figura 6F), en la jarra con motivos incisos en zig-zag (EC2.F05, Figura 6F), en uno de los cuencos con apliques modelados en los bordes (EC2.F02,Figura 6F) y en una olla pequeña pintada en rojo sobre blanco. La pasta F con cocción mixta la encontramos en los dos cuencos de superficies pulidas marrones con interior negro bruñido (e.g. MF.F10, Figura 6F). La pasta F con cocción oxidante la encontramos en la escudilla Santa María pintada en negro sobre blanco con asa retorcida adherida al labio (EC2.M01, Figura 6F), en otro de los cuencos con apliques modelados en los bordes (EC2.M04, Figura 6F), en dos jarras con motivos indeterminados en negro sobre ante y en dos cuencos, una escudilla y una olla de superficies ante a rojas pulidas. La pasta G (NMV= 10, Tabla 2) está presente en cuatro cuencos, dos escudillas, dos jarras y dos ollas pequeñas de paredes delgadas con superficies sin representaciones visuales, en su mayoría, pulidas marrón-rojizo (e.g. EC1.M01, EC1.M03,Figura 6G). La pasta E (NMV= 5, Tabla 2) está presente en dos cuencos alisados con motivos indeterminados en negro sobre rojo (e.g. EC1. M08, Figura 6E), en un cuenco con motivos indeterminados en negro sobre ante, en una escudilla de superficie erosionada gris y en la pequeña olla pintada en negro sobre blanco que podría corresponderse con una "vaso libatorio" santamariano (MF.M01, Figura 6E). La pasta A (NMV= 2, Tabla 2) la encontramos en dos pequeñas escudillas pulidas de paredes delgadas (e.g. EC2.G01, Figura 6A). La pasta C (NMV= 1, Tabla 2) está presente en una jarra de superficie marrón-rojizo (EC1.G05, figura 6C). La pasta D (NMV= 1, Tabla 2) la encontramos en un cuenco alisado gris de paredes de espesor medio (MF.G02, Figura 6D). La pasta H (NMV= 1, Tabla 2) la encontramos en un cuenco de superficies pulidas rojas (MF.G03, Figura 6H).

Figura 5: Variabilidad morfológica y superficial de las vasijas de procesamiento y/o almacenamiento de acuerdo a los estándares de pasta. Referencias: Pasta A) vasija pulida pintada en negro y rojo sobre blanco (EC2.G03); Pasta B) olla pulida con baño rojo (EC2.G05); Pasta C) olla alisada roja (EC1. G03), tinaja alisada (EC2.G09), tinaja pulida ante (MF.G05); Pasta D) cuenco peinado ante (EC1. G08), olla peinada con baño (EC1.G01); Pasta E) olla alisada con baño (MF.F05), tinaja Santa María Tricolor (MF.M02); Pasta F) olla alisada gris (MF. F04); Pasta G) olla pulida marrón (EC2.G12). Las fotos corresponden a la superficie externa de los fragmentos.

Pasta de las vasijas de funcionalidad indeterminada (NMV= 9)

Las vasijas de funcionalidad indeterminada presentan, en su gran mayoría, pasta D y, en menor medida, pasta B, C y F (Figura 4B). La pasta D (NMV= 6, Tabla 2) está presente en vasijas toscas, pulidas, alisadas o peinadas con baño en sus superficies (e.g. MF.G10, Figura 7D). La pasta B (NMV= 1, Tabla 2) en una vasija con superficie alisada ante (EC2.G04, Figura 7B). La pasta C (NMV= 1, Tabla 2) en una vasijas con superficie alisada roja (EC1.G07, Figura 7C) y la pasta F (NMV= 1, Tabla 2) la encontramos en una vasija pulida con motivos de líneas paralelas en negro sobre ante (MF.F06, Figura 7F).

Figura 6: Variabilidad morfológica y superficial de las vasijas de servicio y/o consumo de acuerdo a los estándares de pasta. Pasta A) escudilla pulida ante (EC2.G01); Pasta C) jarra alisada marrón-rojizo (EC1.G05); Pasta D) cuenco alisado gris (MF. G02); Pasta E) cuenco alisado pintado en negro sobre rojo (EC1.M08), olla pintada en negro sobre blanco (MF.M01); Pasta F) cuenco pulido gris con incisiones gruesas (EC2.F03), cuencos Aguada Hualfín Gris Grabado (EC2.F01, MF.F02), jarra de cuerpo globular pulida con incisiones gruesas en zigzag (EC2.F05), cuenco de paredes divergente con interior negro bruñido (MF.F10), cuencos con apliques modelados en el borde (EC2.F02, EC2. M04), escudilla Santa María (EC2.M01); Pasta G) cuenco pulido marrón-rojizo (EC1.M01), jarra pulida marrón-rojizo (EC1.M03); Pasta H) cuenco pulido rojo (MF.G03). Las fotos corresponden a la superficie externa de los fragmentos, excepto la vasija MF.F10 que incluye la superficie interna.

Discusión

A la luz de los resultados obtenidos se hace necesario discutir las semejanzas y diferencias observadas en las pastas de las vasijas, teniendo en cuenta los fechados de cada contexto de análisis.

Figura 7: Variabilidad superficial de las vasijas de funcionalidad indeterminada de acuerdo a los estándares de pasta. Referencias: Pasta B) vasija alisada ante (EC2.G04); Pasta C) vasija alisada roja (EC1.G07); Pasta D) vasija alisada con baño (MF. G10); Pasta F) vasija pulida con motivos en negro sobre ante (MF.F06). Las fotos corresponden a la superficie externa de los fragmentos.

Vasijas de procesamiento y/o almacenamiento durante el primer y segundo milenio d.C. (ca. 0-1500 d.C.)

El análisis de pastas realizado permite plantear la existencia de tres modos predominantes de hacer las vasijas para procesar y/o almacenar alimentos, los estándares de pasta C, D y E, que están presentes en las vasijas de todos los contextos de análisis. La pasta D de los cuencos (EC1.G06, EC1.G08) y grandes ollas peinadas (EC1.G01, EC1.G02) de EC1.R1-2 y EC1.R13, ocupados desde el segundo milenio d.C., es la misma que observamos en cuencos (EC2. G07), tinajas medianas de cuello curvo (EC2. G08) y ollas pequeñas y medianas alisadas con baño (e.g. MF.G02, MF.G15) de EC2.R2, MF.A y MF.R1, habitados desde el primer milenio d.C. y con evidencias de ocupación continua o reocupaciones durante el segundo milenio d.C. La pasta C de la olla de cuerpo globular (EC1.G03) de EC1.R11, ocupado desde el segundo milenio d.C., la encontramos también en ollas pequeñas (EC2.G14), tinajas medianas de cuello cuervo (e.g. EC2.G09), en cuencos (MF.G13), escudillas (MF.G14) y en la tinaja de cuello recto (MF.G05) de EC2.R2, MF.A y MF.R1, habitados desde el primer milenio d.C. y con evidencias de ocupación continua o reocupaciones durante el segundo milenio d.C. La presencia de inclusiones arcillosas/tiesto molido en cuencos (EC1.G06) y ollas peinadas (EC1.G01) de pasta D, en EC1.R1-2 y EC1.R13, y en pequeñas ollas y tinajas santamarianas (MF.M01, MF.M02) de pasta E, en MF.R1, es consistente con la recurrencia de este tipo de tecnología en vasijas del segundo milenio d.C. en diversos valles del NOA (e.g. Páez 2013; Piñeiro 1996; Puente 2012). Su presencia en una tinaja santamariana (EC2.M03) de pasta E en EC2 y en una pequeña olla para la cocción (MF.F05) de pasta E en MF.A, habitados desde el primer milenio d.C., abre la posibilidad a una aparición previa de dicha tecnología que deberá ser indagada con mayor profundidad; hasta el momento, en el valle de Santa María se ha registrado en vasijas Vaquerías de producción alóctona (Bugliani y Pereyra Domingorena 2012). Por su parte, la presencia de vajilla de procesamiento y/o almacenamiento alisada o pulida con pasta F (olla EC2.F07, olla MF.F04 y tinaja MF.F01) únicamente en MF.A y EC2.R2, ocupados desde el primer milenio d.C., guarda cierta correspondencia con lo ocurrido en las pastas de las vasijas de servicio y/o consumo, en las que se registra un predominio de pasta F. Es consistente también la presencia de pasta F en la tinaja MF.F01 de cuello cilindrico corto y cuerpo globular, cuya morfología y tecnología fina, además de gruesa y media, fue registrada en contextos de fines del primer milenio d.C. en el valle de Santa María (Pereyra Domingorena 2015; Scattolin 2007). De este modo, teniendo en cuenta los fechados, las semejanzas observadas en los contextos de análisis sugieren ciertas continuidades en las características de las pastas de la cerámica de procesamiento y/o almacenamiento que atraviesan las diferencias en las morfologías, representaciones visuales y acabados de superficie de las vasijas utilizadas a lo largo del primer y segundo milenio d.C. Ya sea porque no tamizan las arcillas o porque les agregan algún antiplástico específico, lo cierto es que muestran la importancia de que estas vasijas tengan inclusiones de cuarzo, micas o inclusiones arcillosas/tiesto molido. Consideramos esta continuidad en la composición de las pastas como producto de un conocimiento vinculado con la funcionalidad de las piezas, es decir, con la posibilidad de elaborar vasijas con diferentes capacidades físico-mecánicas, que permitan resistir distintos tipos de estrés dentro del contexto de uso. Diversos autores han mencionado la importancia funcional de la presencia de antiplásticos tanto para facilitar la maleabilidad de la arcilla y otorgar resistencia durante el proceso de modelado, secado y cocción, como para soportar el estrés mecánico del impacto y la abrasión durante la preparación de comidas y/o bebidas y el shock térmico reiterado, en aquellas utilizadas para la cocción (e.g. Orton et al. 1997; Rice 1987; Rye 1981).

Vasijas de servicio y/o consumo durante el primer y segundo milenio d.C. (ca. 0-1500 d.C.)

Las pastas de las vasijas de servicio y/o consumo de MF.A y MF.R1 son similares a las de EC2.R2 con pasta F de cocción oxidante, en los cuencos, escudillas y jarras con motivos pintados, y con pasta F de cocción reductora, en los cuencos y jarras con motivos incisos y/o modelados semejantes a los encontradas en estilos presantamarianos (sensu Sacattolin 2006b). Por el contrario, la vajilla de servicio y/o consumo utilizada en EC1.R1-2, EC1.R11 y EC1. R13 presenta pasta G, en los pequeños cuencos, escudillas, jarras y ollas de espesores delgados sin representaciones visuales, y pasta E, en los cuencos de espesores medios con pintura en negro sobre rojo, de cocción mayoritariamente oxidante. Cabe destacar que en los contextos de MF y EC2, donde predomina la pasta F, hay además vajilla de servicio y/o consumo alisada y/o pulida sin representaciones visuales de pasta H en MF.A (el cuenco MF.G03), de pasta A en EC2.R2 (las escudillas EC2.G01 y EC2.G02) y de pasta D en MF.R10 (el cuenco MF.G02). En EC1.R1-2, EC1.R11 y EC1.R13, donde casi no hay vajilla de pasta F (excepto la pequeña olla EC1.F01), tampoco hay de pasta A, D ni H, sólo una pequeña vasija de pasta C (la jarra EC1.G05). Si bien puede deberse al muestreo, llama la atención la ausencia de cuencos santamarianos en los contextos de EC1 y la baja presencia de cuencos Famabalasto, abundantes en los espacios residenciales de sitios contemporáneos como Rincón Chico (Greco et al. 2012; Palamarczuk 2008). En su lugar, encontramos cuencos, escudillas, jarras y ollas pequeñas similares, en cuanto a tamaño y morfología, a la cerámica negra pulida del valle Calchaquí (Baldini y Sprovieri 2009), aunque diferentes en el modo de hacer. Las aquí encontradas son de cocción oxidante y con superficies de color marrón-rojizo pulidas o alisadas, no presentando el bruñido característico de aquellas. EC1, inicialmente definido como un centro poblado de segundo orden en relación con otros centros poblados de primer orden como Rincón Chico (Nastri 199798), presenta una particular combinación con sectores claramente diferenciados y espacios residenciales que no muestran espacios públicos formalizados. Esta particular organización podría ser una de las razones de las diferencias observadas en la cerámica de ambos sitios. En el mismo sentido, su semejanza con las vasijas lisas pulidas del valle Calchaquí podría estar vinculada con jerarquías de menor grado al interior del poblado.

Si bien se podría hacer una distinción cronológica de acuerdo a los motivos, morfologías y los fechados conocidos, siendo EC2.R2 ocupado con anterioridad y posterioridad a los tres contextos analizados del sitio MF, ambos comparten, principalmente, un mismo modo de hacer la vajilla de servicio y/o consumo con pasta F. Los distintos modos en que "dicha receta" fue utilizada para elaborar las vasijas, generando distintos diseños y morfologías, marcarían las variantes cronológicas mencionadas. Así, en EC2.R2 encontramos pasta F en cuencos con motivos semejantes a los encontrados en las viviendas de Soria 2 habitadas entre 90 años Cal. a.C. - 339 años Cal. d.C. (Spano 2011), en jarras semejantes a las identificadas en Loma Alta-Núcleo E entre 215-890 años Cal. d.C. (Bugliani 2008; Scattolin 1990) y, al igual que en MF.A., en cuencos Aguada Hualfín Gris Grabado, característicos de fines del primer milenio d.C., y recuperados en Yutopián-Núcleo 1 entre 57517 años Cal. d.C. (Bugliani 2008: figs. 59, 61). En MF.A., encontramos pasta F en la tinaja de cuello cilíndrico corto y cuerpo globular pulida color ante semejante a las recuperadas en sitios de fines del primer milenio d.C. como Morro de las Espinillas, habitado entre 769-1135 años Cal. d.C. (Scattolin 2007). Por su parte, en MF.R1 encontramos la pasta F en cuencos con interior negro bruñido, característicos de fines del primer milenio y comienzos del segundo milenio d.C. (Sempé y Albeck 1981). En este sentido, EC2.R2, MF.A y MF.R1 muestran un uso de vasijas de servicio y/o de consumo con pastas semejantes a las observadas en las vasijas de las aldeas del primer milenio d.C. que se extendería a lo largo del tiempo, hasta el 1381-1405 años Cal. d.C.; y que en otros sitios arqueológicos contemporáneos, a excepción del sitio Morro de Las Espinillas, no se han encontrado. Por su parte, en los resultados de EC1.R1-2, EC1.R11 y EC1.R13 están apareciendo vasijas de servicio y/o consumo con pastas diferentes durante un lapso comprendido entre 1222-1405 años Cal. d.C., de manera contemporánea a MF.A y MF.R1. Las características de las pastas de la vajilla de servicio y/o consumo acompañan, así, las semejanzas y diferencias observadas en la presencia/ausencia de representaciones plásticas y en las técnicas utilizadas para su realización. MF.A, MF.R1 y EC2.R2 presentan representaciones incisas en vasijas con pasta F de cocción reductora o representaciones pintadas en negro sobre ante en vasijas con pasta F de cocción oxidante o mixta, que se diferencian de las representaciones en negro sobre rojo y de las superficies lisas predominantemente pulidas de las vasijas de EC1.R1-2, EC1.R11 y EC1.R13 con pasta E y G, respectivamente. De este modo, las semejanzas observadas, en las características tecnológicas de las pastas así como en la presencia de representaciones plásticas y en las técnicas utilizadas para su realización, entre EC2.R2, MF.A y MF.R1 muestran ciertas continuidades en la vajilla utilizada para servicio y/o consumo de alimentos entre el primer y segundo milenio d.C., mientras que sus diferencias con respecto a EC1.R1-2, EC1.R11 y EC1.R13 podrían estar sugiriendo cambios durante el segundo milenio d.C. Estas semejanzas de las vasijas de servicio y/o consumo de MF.A y MF.R1 con EC2.R2, y con lo conocido para el primer milenio d.C., podrían estar indicando saberes que se mantienen y resignifican en el transcurso mismo de su uso a lo largo del primer y segundo milenio d.C. EC1 se aleja notoriamente de EC2.R2, MF.A, MF.R1, y de lo conocido para el primer milenio d.C., pudiendo estos cambios en las vasijas de servicio y/o consumo estar asociados a las transformaciones sociopolíticas del segundo milenio d.C. (Tarragó 2000).

Comparación de las vasijas utilizadas con las prácticas de consumo y manejo de plantas y con los modos de ocupar el espacio durante el primer y segundo milenio d.C. (ca. 0-1500 d.C.)

Los resultados de los análisis de las pastas de las vasijas recuperadas en los espacios residenciales de EC1, EC2 y MF acompañan las prácticas vinculadas al consumo y manejo de plantas allí identificadas (Longo 2021). Al igual que sucede con la vajilla de servicio y/o consumo, también MF, con una mayor diversidad de plantas (carporrestos de Prosopis sp., Trichocereus sp., Geoffroea decorticans, Chenopodium quinoa, Chenopodium sp., Chenopodium/Amaranthus y Zea mays) que habrían requerido diversas prácticas de manejo y obtención, se asemeja a los contextos conocidos del primer milenio d.C. del valle de Santa María y al sitio aquí analizado EC2, y se distancia de los sitios del segundo milenio d.C. del citado valle y del sitio aquí analizado EC1, que muestra una menor diversidad de plantas consumidas (carporrestos de Cucurbita sp. y Chenopodium quinoa, fitolitos de Zea mays). Lo mismo ocurre con los granos de la familia Amaranthaceae, que habrían sido las plantas predominantes consumidas a lo largo del tiempo pero bajo dos patrones diferentes. Desde el primer milenio d.C., en MF y EC2, se destaca la diversidad de granos de especies de Amaranthaceae que incluye Chenopodium quinoa, Chenopodium sp. y Chenopodium/ Amaranthus, mientras que, desde el segundo milenio d.C., en EC1, la familia Amaranthaceae aparece bajo una asociación de granos muy semejantes entre sí, correspondiendo casi en su totalidad a Chenopodium quinoa. Aunque es probable que se deba al muestreo, cabe destacar que EC1 se diferencia de lo conocido para el segundo milenio d.C. también con respecto al consumo de plantas y a las prácticas de manejo. Estas diferencias se dan en la ausencia de macrorrestos de Zea mays y de Prosopis sp., abundantes en sitios contemporáneos, y, en su lugar, en el alto predominio de Amaranthaceae, con gran homogeneidad de sus granos. Si bien en piezas con distintas morfologías y acabados superficiales, la presencia de los estándares de pasta C, D y E en las vasijas de procesamiento y/o almacenamiento de todos los contextos de análisis y el consumo de Zea mays, Cucurbita sp. y Amaranthaceae, aún con patrones diferentes, a lo largo del primer y segundo milenio d.C. podrían representar ciertas continuidades en las nuevas trayectorias registradas en EC1. No podemos decir lo mismo de las características de la vajilla de servicio y/o consumo de EC1, que muestran diferencias con lo conocido tanto para el primer como para el segundo milenio d.C. en el valle de Santa María. Las nuevas modalidades en las pastas, así como en las morfologías, motivos y técnicas utilizadas para la realización de las vasijas de servicio y/o consumo de EC1 constituyen, quizás, uno de los aspectos en los que más se reflejan los cambios sociopolíticos del segundo milenio d.C.

Los resultados de los análisis de las pastas de las vasijas recuperadas en los espacios residenciales de EC1, EC2 y MF no acompañan los modos de ocupar el espacio. MF, con viviendas ubicadas en sectores altos de la sierra, se asemeja a los poblados conglomerados del segundo milenio d.C. del valle de Santa María, y al sitio aquí analizado EC1, y se distancia de los sitios del primer milenio d.C. del citado valle y de EC2, que muestra unidades residenciales y estructuras agrícolas adyacentes al río. De este modo, EC2 sugiere un cambio drástico en los modos de ocupar el espacio entre el primer y segundo milenio d.C. y quizás "un proceso de ruptura en términos de la memoria colectiva y los lazos simbólicos con los espacios y lugares previamente habitados", tal y como ha sido postulado para la Mesada de Andalhuala (Álvarez Larrain 2016: 179), mientras que Morro del Fraile permite pensar en escenarios alternativos. Su emplazamiento en las laderas de la sierra y el predominio de unidades residenciales entre sus elementos arquitectónicos permitieron interpretar al sitio como un centro poblado de segundo orden (Nastri 1997-1998). La localización del mismo en puntos altos el paisaje llevo a Coll Moritan (2018a) a proponer que, además de vincularse con factores defensivos, en el poblado habría prevalecido una estrategia de monumentalización del espacio habitacional. Esta asociación del espacio residencial con los cerros reflejaría, así, la combinación de lo sagrado-defensivo-productivo en un mismo espacio residencial monumentalizado. Contemporáneo a los poblados pukara del segundo milenio d.C. (sensu Tarragó 2011) y compartiendo con estos la instalación sobre lugares elevados del paisaje y el gran porcentaje de estructuras residenciales, presenta ciertas particularidades que lo distancian: una estrategia defensiva de ocultación no siendo intervisible con otros sitios, ausencia de espacios públicos ceremoniales construidos, así como evidencias de una larga ocupación, de al menos 700 años, desde momentos previos al desarrollo de los pukara (Nastri et al. 2009, 2010, 2012; Coll Moritan 2018b).

En resumen, EC2 muestra una combinación de viviendas y estructuras agrícolas en las cercanías al río con características de las pastas de las vasijas y prácticas de consumo y manejo de plantas, semejantes a las conocidas para las aldeas del primer milenio d.C. MF presenta una combinación de viviendas ubicadas en sectores altos de la sierra, semejante a los pukara del segundo milenio d.C., con características de las pastas de las vasijas utilizadas y prácticas de consumo y manejo de plantas que se asemejan a las encontradas en las aldeas del primer milenio d.C. Por su parte, EC1 muestra una combinación de viviendas ubicadas en sectores altos de la sierra, que remite a las aldeas conglomeradas de fines del primer milenio d.C., con características de las pastas de las vasijas de servicio y/o consumo que muestran nuevas trayectorias en la producción alfarera y con prácticas de consumo y manejo de plantas y características de las pastas de las vasijas de procesamiento y/o almacenamiento que muestran ciertas continuidades que se profundizan y adquieren otro carácter en los nuevos contextos sociopolíticos del segundo milenio d.C.

Estudios petrográficos de las pastas así como análisis macroscópicos de las técnicas de manufactura contribuirán a profundizar estas primeras aproximaciones a las trayectorias de producción cerámica del sector centro-occidental del valle de Santa María (Catamarca-Tucumán) que podrían estar indicando saberes que se mantienen y resignifican en el transcurso mismo de su uso a lo largo del primer y segundo milenio d.C.

Conclusiones

El análisis mediante lupa binocular de las pastas de las vasijas de servicio y/o consumo y de las vasijas de procesamiento y/o almacenamiento recuperadas en los espacios residenciales de MF, EC1 y EC2 nos permitió identificar semejanzas y diferencias que podrían ser un primer indicio de los cambios y continuidades en las trayectorias de producción alfarera durante del primer y segundo milenio d.C. (ca. 0-1500 d.C.) en el sector centro-occidental del valle de Santa María (Catamarca-Tucumán, Argentina).

Las pastas identificadas en la vajilla de servicio y/o consumo de MF.A, MF.R1 y EC2.R2 y en las vasijas de procesamiento y/o almacenamiento de los tres sitios analizados, muestran semejanzas tecnológicas que atraviesan los motivos y diseños morfológicos a lo largo del primer y segundo milenio d.C. Habría un saber compartido que se mantiene en el tiempo en el modo de hacer la cerámica de servicio y/o consumo de MF.A, MF.R1 y EC2.R2 y en el modo de hacer la cerámica de procesamiento y/o almacenamiento de todos los contextos analizados. Es decir, no cambia la manera de preparar las pastas compartiendo una misma receta que fue utilizada para elaborar diversas morfologías y representaciones visuales que estarían marcando variantes cronológicas (e.g. pasta F en cuencos con apliques modelados en los bordes característicos de las aldeas del primer milenio d.C. y pasta F en grandes tinajas pulidas de fines del primer milenio d.C.). Al

Agradecimientos

A Javier Nastri y Julieta Lynch quienes dirigieron la Tesis de Doctorado en la cual se desarrolló el presente estudio. A María Cecilia Páez por su lectura y sugerencias acerca del manuscrito. A quienes participaron de las campañas arqueológicas de EC1, EC2 y MF. Finalmente, a Don Manuel y Doña Ercilia y a la escuela Cnel. Murga del Carmen por la hospitalidad brindada en Tucumán. Este trabajo fue posible gracias a las becas doctorales de la Universidad Nacional de La Plata y al financiamiento del Proyecto PICT 2015-1941 dirigido por Javier Nastri. A los evaluadores anónimos por las valiosas sugerencias que permitieron mejorar el manuscrito y a los editores de la revista.

Notas

1 Fechados radiocarbónicos mencionados en el texto calibrados a 2 sigmas (95,4%) con el programa OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021), mismo tiempo, las semejanzas en la vajilla de servicio y/o consumo entre MF.A, MF.R1 y EC2.R2 y sus diferencias con respecto a EC1.R1-2, EC1.R11 y EC1.R13 indican una diversidad de contextos al interior del segundo milenio d.C., con espacios que muestran cambios (EC1.R1-2, EC1.R11 y EC1.R13) y espacios que, durante el segundo milenio d.C. (MF.A, MF.R1), exhiben vasijas, como los cuencos y jarras pequeñas de pasta F de cocción reductora con motivos incisos, que remiten a aquellas conocidas para las aldeas del primer milenio d.C.

Si consideramos las características de las vasijas utilizadas en los espacios residenciales, las prácticas de consumo y manejo de plantas y los modos de ocupar el espacio de EC1, EC2 y MF, la comparación del primer y el segundo milenio d.C. no avalaría un colapso generalizado ni el reemplazo repentino de poblaciones, sino la consecución de diversas estrategias de transmisión cultural producto de la apropiación y resignificación diferencial de recursos culturales disponibles que dieron lugar a "las múltiples e intrincadas trayectorias de las comunidades aldeanas iniciales del Periodo Formativo a las aldeas conglomeradas comunitarias, y luego confederadas, del Periodo de Desarrollos Regionales" (Scattolin 2006a: 391). Curva de calibración para el Hemisferio Sur (SHCal13) de Hogg et al. (2013).

2 Capacidad menor a 5 litros.

3 Capacidad de 5 a 15 litros.

4 Capacidad mayor a 15 litros.

Presentado 06/06/2022

Recibido con correcciones 01/02/2023

Aceptado: 22/02/2023