Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO  uBio

uBio

Compartir

Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica

versión On-line ISSN 1851-2372

Bol. Soc. Argent. Bot. vol.57 no.4 Córdoba dic. 2022

http://dx.doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n4.39322

10.31055/1851.2372.v57.n4.39322

Sistemática de Plantas vasculares

Revisión taxonómica y nuevas variedades en el complejo Lupinusandícola (Fabaceae, Faboideae) de Argentina

Taxonomic review and new varieties in lupinus andícola complex (Fabaceae, Faboideae) from Argentina

Ana María[/fname][surname]Planchuelo

[author role="nd"][fname]Mariela[/fname][surname]Fabbroni

1. Centro de Releva miento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales (CREAN-IMBIV-CONICET-UNC), Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.

2. Cátedra de Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Avda. Bolivia 5150, Salta. Argentina.

*aplanch@gmail.com

Summary

Background and aims: The taxonomy of the 1700 scientific names of Lupinus is very complex, due to the high number of species described by C. P. Smith. For Argentina, 36 valid taxa, 55 synonyms and 1 dubious taxon are cited. The objective was to re-evaluate three cespitóse species of less than 25 cm in height, with inflorescences covered by the leaves, treated as a complex in 1980 and to analyze two others that share the same structural characteristics.

M&M: Nomenclatural types, herbarium specimens, JSTOR images, virtual herbariums and plants studied in the field were evaluated. Vegetative and floral organs, leaflet epidermis and seed integuments were analyzed with stereomicroscopes and scanning electron microscopy. Conservation status was assessed taking into account environmental factors.

Results: The following nomenclatural changes are presented: Lupinus andicola var. andicola; L. andicola var. alivillosus: L. andicola var. grisebachianus; L. andicola var. subacaulis and L. andicola var. subinflatus. The key vegetative characters are: indumentum of the stems, petioles and adaxial face of leaflets and relationship of the lengths of petioles versus leaflets. The discriminant floral characters are: shape and size of the banner and the lobes of the upper lip of the calyx. It provides: identification key to the varieties, observations, common names, etymologies of epithets, state of conservation, list of material studied, illustrations and distribution maps.

Conclusions: The work provides an updated and complete evaluation for a group of taxa of the Argentine flora with correction on types citation and new conservational status assigned.

Key words: Argentine flora, Leguminosae, lupins, Lupinus, nomenclatural changes.

Resumen

Introducción y objetivos: La taxonomía de los 1700 nombres científicos de Lupinus es muy compleja, por el elevado número de especies descriptas por C. P. Smith. Para Argentina se citan 36 taxones válidos, 55 sinónimos y 1 taxón dudoso. El objetivo fue reevaluar tres especies cespitosas de hasta 25 cm de altura, con inflorescencias cubiertas por las hojas, que fueron tratadas como un complejo en 1980 y analizar otras dos que comparten las mismas características estructurales.

M&M: Se evaluaron tipos nomenclaturales, especímenes de herbarios, imágenes JSTOR, herbarios virtuales y plantas en el campo. Se analizaron órganos vegetativos y florales, epidermis de folíolos y tegumentos de semillas, con microscopía estereoscópica y electrónica. El estado de conservación se evaluó considerando factores ambientales.

Resultados: Se presentan los siguientes cambios nomenclaturales: Lupinus andicola var. andicola; L. andicola var. alivillosus: L. andicola var. grisebachianus; L. andicola var. subacaulis y L. andicola var. subinflatus. Los caracteres vegetativos claves son: indumento de los tallos, pecíolos y cara adaxial de folíolos y relación de los largos de peciolos versus folíolos. Los caracteres florales discriminantes son: forma y tamaño del estandarte y de los lóbulos del labio superior del cáliz. Se provee una clave identificatoria de las variedades, observaciones, nombres vulgares, etimologías de epítetos, estado de conservación, lista de material estudiado, ilustraciones y mapas de distribución.

Conclusiones: El trabajo proporciona una evaluación actualizada y completa para un grupo de taxones de la flora argentina con correcciones de asignaciones de tipos y de estado de conservación.

Palabras clave: Cambios nomenclaturales, flora argentina, Leguminosae, lupinos, Lupinus.

Introducción

El género Lupinus L. incluye un dinámico grupo de especies caracterizadas por sus hojas palmaticompuestas y sus flores papilionadas en racimos terminales. La plasticidad para adaptarse a diferentes ambientes, la facilidad de sufrir cambios genéticos y la variabilidad fenotípica, hace que la delimitación de especies sea una tarea muy difícil, que condujo a confusiones nomenclaturales (Planchuelo, 1999a, b; Merino et al, 2000; Wink et al., 2000; Eastwood et al., 2008b). Uno de los mayores problemas taxonómicos que presenta el género, es actualizar el caótico tratamiento de C. P. Smith en su serie de publicaciones personales tituladas "Signatures in Species Lupinorum" (Smith, 1930-1953) en donde se tratan 1.700 taxones, muchos de ellos basados en pocos caracteres morfológicos inconsistentes que, en revisiones posteriores, pasaron a ser sinónimos (Planchuelo 1978; Ainouche & Bayer, 1999; Eastwood et al., 2008a, b). Hasta la actualidad, el número de especies es indefinido y se estima, según autores en cifras muy dispares, con un mínimo de 150 (Burkart, 1987), un número intermedio entre 200 y 400 (IBPGR, 1981; Kurlovich et al., 2002; Eastwood et al., 2008b; Contreras-Ortiz et al., 2018a) y un máximo entre 500-600 (Planchuelo, 1978, 2011; Kass & Wink, 1996; Bermúdez Torres et al., 2000).

La mayoría de las especies crecen en el continente americano y sólo 13 son oriundas de las zonas vecinas al mar Mediterráneo y de las montañas del norte y este de África (Gladstones, 1974; Amaral Franco & Pinto da Silva, 1978). En 1984, Planchuelo propone una distribución de especies para Sudamérica en dos Subregiones, luego ampliada a una distribución mundial (Planchuelo, 1999; Wolko et al., 2011). La Subregión Atlántica se extiende como una franja oriental por Brasil, Paraguay, Uruguay y este de Argentina con límite sur en la provincia de Buenos Aires y límite oeste en el centro de Córdoba, en donde sólo se registra L. aureonitens Gillies, especie categorizada en 2006 como en peligro (EN) y peligro crítico (CR) de extinción (Delucchi, 2006) y como vulnerable (VU) según la International Union for the Conservation of Nature y categoría 5 en Plantas Endémicas de Argentina (Delucchi & Hernández, 2015). Esta subregión, a posteriori de las publicaciones de

Smith (1930-1953), está representada por 16 especies de hojas simples y otras 16 de hojas palmaticompuestas, muchas de las cuales fueron tratadas por Dunn & Planchuelo (1981), Planchuelo & Dunn (1984, 1989), Monteiro & Gibbs (1986), Lewis (1987), Barneby (1991), Planchuelo (1996a, b), Planchuelo & Fuentes (2001), Pinheiro & Miotto (2001, 2005) y Stehmann et al. (2009). Por otro lado, la Subregión Andina, que se extiende a lo largo de la Cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, en Argentina cubre las provincias del noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán) siendo el límite oriental las Altas Cumbres y las Sierras de Comechingones en Córdoba. Esta subregión en su totalidad, presenta más de 400 nombres específicos (Planchuelo, 2011), no hay especies de hojas simples y se caracteriza por la gran diversidad de plantas postradas, hierbas con tallos fistulosos, subarbustos, pequeños árboles y plantas anuales (Macbride, 1943) que crecen en diversos ambientes, desde el nivel del mar hasta los 5000 msnm. (Planchuelo, 1999; Hughes & Eastwood 2006; Hughes & Atchison, 2015).

La mayoría de los estudios modernos de las especies andinas están enfocados en las cualidades, análisis de genotipos y mejoramiento del cultivo de L. mutabilis Sweet, conocido como "tarwi" o "chocho", por ser una especie de gran valor alimenticio y comercial en Bolivia, Perú y Ecuador (Antúnez de Mayolo, 1982; Cowling et al., 1998; Caligari et al., 2000; Planchuelo & Fuentes, 2005; Baer, 2011; Tapia, 2015; Atchison et al., 2016; Gulisano et al., 2019; Simioniuc et al., 2021). Algunos estudios han incorporado evaluaciones de los parientes silvestres del tarwi en su proceso de domesticación (Kazimierski & Nowacki, 1961; Tapia & Vargas, 1982; Eastwood & Hughes, 2008a; Atchison et al., 2016), quedando los análisis de otras especies andinas relegados a catálogos de floras de algunos países andinos como por ejemplo Jorgensen et al. (2014) para Bolivia, Rodríguez et al. (2018) para Chile, Jorgensen & León-Yánez (1999) para Ecuador, Brako & Zarucchi (1993) para Perú y acotadas revisiones taxonómicas (Planchuelo & Dunn, 1980; Contreras-Ortiz et al., 2018b). Por otro lado, los estudios filogenéticos que incluyen poblaciones de lupinos de los Andes Centrales muestran que en esa subregión existe una de las tasas más altas de diversificación neta (Ainouche & Bayer, 1999; Wink et al., 2000;

Ai'nouche et al., 2004; Hughes & Eastwood, 2006; Eastwood et al., 2008a, Drummond et al., 2012; Nevado et al., 2016; Contreras-Ortiz et al., 2018a). En general, las citadas publicaciones no presentan descripciones morfológicas, ni validación de los materiales tipo, por lo tanto, la confusa nomenclatura de Lupinus en la Subregión Andina sigue sin resolverse taxonómicamente.

Para la flora argentina, los primeros registros del género Lupinus son los de Grisebach (1879) que describe dos nuevas especies para Salta, los de Hieronymus (1881) que citó dos para el noroeste de Argentina, Hassler (1919) quién trató cuatro especies y describió tres variedades de Paraguay y Misiones, y Seckt (1929-30) quién citó tres especies para la "Flora Cordobensis", dos de ellas como nativas de las Sierras de Achala y una como escapada de cultivo (L. hirsutus L. de la zona Mediterránea africana), aunque no hay registros de cultivo de éste u otros lupinos en Córdoba. A posteriori, Smith (1943-1944) publica "The genus Lupinus in Argentina" en tres cuadernillos titulados "Signature" bajo los números 21, 22 y 23, en donde trata 86 taxones y describe 49 especies nuevas. Dado el confuso tratamiento de Smith, en donde varios holotipos comparten el mismo número de colector de citas en otras especies, Burkart (1952) sólo consideró siete especies nativas para la región de las llanuras de Argentina y, para la región montañosa, señaló que: "será necesaria una revisión crítica de las especies, porque, C. P. Smith nombró varias especies dudosas". La monografía de Lupinus para Argentina (Planchuelo, 1978), basada en la revisión de tipos y de ejemplares de herbario, redujo los taxones a 29, quedando siete sin tratar por falta de verificación de los tipos y citando 10 especies solo por el holotipo, ante la falta de otros materiales que representen esas especies y la imposibilidad de definir si formaban parte de la sinonimia de otros taxones con prioridad nomenclatural. El problema de la delimitación de las especies está expresado en la Flora de San Juan (Gómez-Sosa, 1994) en donde se especifica que: "los nombres que identifican a los ejemplares sanjuaninos, se utilizan en forma tentativa, debido a que las especies andinas del género no están claramente delimitadas en la bibliografía". Varias revisiones parciales con citas de especies se encuentran publicadas en tratamientos florísticos y taxonómicos (Cabrera, 1953; Burkart, 1967, 1987; Cabrera & Zardini, 1993; Planchuelo & Dunn, 1980, 1984, 1989; Dunn & Planchuelo, 1981; Planchuelo, 1984; Gómez Sosa, 1994; Bianco et al., 2001; Planchuelo & Fuentes, 2001; Steibel, 2001; Pensiero et al, 2005).

El Catálogo de Plantas Vasculares de la Flora del Cono Sur (Flora del Cono Sur, 2022) que trata a especies de Argentina, sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, lista 112 taxones (49 aceptados, 62 sinónimos y 1 taxón dudoso), 36 de ellos para Argentina. La página proporciona información sobre la distribución por país y provincia; referencias y datos de ejemplar representativo para todos los taxones, y para algunos de ellos, fotografías de ejemplares de herbario y de plantas en el campo, éstas últimas sin proveer información sobre el lugar donde se tomó la fotografía, el botánico que identificó la especie y el ejemplar de herbario que está relacionado con las fotografías de campo. Para Argentina (Flora Argentina, 2022) figuran 92 taxones, se repiten los 36 taxones válidos de la Flora del Cono Sur y se informan 55 sinónimos y 1 taxón dudoso. En la página web de Wikispecies (2022) se indica que el género se divide en dos subgéneros: el subgénero Lupinus con solo 12 especies europeas y el subgénero Platycarpo (S. Wats.) Kurl. que, según Kurlovich (1989), comprende entre 100 y 1000 especies americanas que requieren un mayor análisis de su autenticidad.

Un análisis preliminar de taxonomía numérica (Fabbroni et al., 2019) presenta varios conglomerados que separan las especies L. grisebachianus, L. subacaulis y L. subinflatus en grupos de OTU's por las combinaciones de similitudes y diferencias de caracteres morfológicos. Los componentes principales muestran que las variables de mayor peso son la distribución de la pubescencia, que está relacionada con el balance energético y el nivel de fotosíntesis, según se deduce de lo tratado por Ricker (1916), Molina-Montenegro (2008), Jaramillo Pérez et al. (2015) y Planchuelo (2022). Dentro de los caracteres florales se destacan, la longitud del labio superior del cáliz, y la forma y tamaño del estandarte que están relacionados con la biología floral.

El presente estudio forma parte de una revisión crítica del género Lupinus para la flora argentina, sobre la base de única monografía del género hasta el momento (Planchuelo, 1978) y de los tratamientos florísticos y taxonómicos más recientes (op. cit.)

En este tratamiento se analizaron L. andícola Gillies, que es una especie endémica de Mendoza y San Juan (Planchuelo, 1978) y L. alívíllosus C.P.Sm. que está sólo citada por el holotipo y se determinó que ambas comparten características similares a las especies tratadas por Planchuelo & Dunn (1980) como el complejo L. grísebachíanus C.P.Sm., L. subacaulís Griseb. y L. subinflatus C.P.Sm. y que en su conjunto forman el complejo Lupínus andícola. Además, se evaluaron los estados de conservación asignados a los taxones tratados asignándoles nuevas categorías. Como novedad se aclaran y se reportan algunos errores encontrados en las citas de los repositorios virtuales.

Materiales y Métodos

Análísís del área de estudío

El área de estudio considerada se localiza entre los 18° y 34° S y los 70° y 64° W, y comprende las provincias fitogeográficas Prepuneña, Puneña, Altoandina y del Monte y solamente el Distrito Chaqueño Serrano en Córdoba, Argentina (Cabrera, 1971, 1994), y en este distrito especialmente en la Sub-región Sierras Grandes (Cabido et al, 2003). Según Godoy-Bürki et al. (2017) los taxones crecen en los biomas: Puna Andina Central; Puna Andina Central Seca; Estepa Andina Sur y en menos cantidad en el Monte Alto y Yungas del Sur.

Teniendo en cuenta todos los factores ambientales, la variabilidad climática, el cambio del uso de la tierra y los avances de la desertificación que ocurren en los biomas mencionados (Bianchi & Yáñez, 1992; Ravelo et al, 2009, 2011; Hurtado et al, 2013; Barros et al, 2014) es posible afirmar que los ecosistemas tienen una alta vulnerabilidad a ser degradados y en consecuencia pueden limitar el crecimiento futuro de las poblaciones de estos taxones.

Análísís taxonómíco y del estado de conservacíón

La reevaluación de los caracteres claves de las especies se realizó sobre la base de la información acumulada a través del tiempo de los estudios de todos los materiales tipo y especímenes disponibles de las colecciones de los herbarios A, ACOR, B (colecciones posteriores a las pérdidas en el incendio), BA, BAA, BAB, BACF, BAF, CORD, CTES, CAS, F, JUA, K, LIL, LP, LSR, MBM,

MCNS, MERL, MO, P, RIOC, RNG, SI, U, UC, UMO y US (acrónimos según Thiers, actualización permanente). El estudio del material de herbario fue confrontado con las imágenes digitales de los especímenes publicados en los herbarios virtuales de JSTOR Global Plants (2022), Tropicos (2022), International Plant Names Index (2022) y The Plant List (2022).

Mediante un acuerdo con los curadores de los herbarios, dos flores fueron extraídas de los especímenes para su estudio. Una de las flores fue conservada intacta y la otra fue disectada y ambas fueron montadas en portaobjetos siguiendo las técnicas de Planchuelo (1978). Los portaobjetos fueron protegidos con una capa de laca acrílica trasparente y colocados en un sobre que fue adherido al correspondiente ejemplar. Las fotografías de los ejemplares tipo, junto con las de las flores montadas en portaobjetos, fueron adheridas a cartulinas junto con la descripción de la especie y los datos del ejemplar. Para que tengan un valor testimonial, se catalogaron en el herbario UMO, que hoy forma parte de la colección del MO. Duplicados de esa documentación se encuentran en el herbario original del ejemplar tipo y en ACOR.

Las descripciones fueron realizadas teniendo en cuenta las características y tamaños de los órganos vegetativos y florales observados y medidos bajo microscopio estereoscópico con aumentos de 5-50x. En esta revisión se siguen los conceptos de la importancia taxonómica de las hojas (Carlquist, 1961) y de la pubescencia foliar en el balance de energía, los gradientes altitudinales y las perspectivas funcionales (Sandquist & Ehleringer, 1997; Chandra, 2003, 2004; Levizou et al, 2004; Molina-Montenegro, 2008). El indumento de los folíolos fue observado en preparados con técnicas de microscopía óptica (D' Ambrogio de Argüeso, 1986), y de algunos taxones con microscopía electrónica de barrido, según se describen en Seisdedos & Planchuelo (2011, 2018). La terminología del indumento es una combinación de Lindley (1951), Payne (1978) y Hewson (1988).

Como complemento evaluativo, se tomaron en cuenta las características de la cubierta seminal de las semillas disponibles de los taxones estudiados, dado que la estructura de la testa es un carácter discriminatorio para separar siete taxones de semillas rugosas del resto de las especies que tienen tegumento liso (Gladstones, 1974; Gupta et al., 1996; Ainouche & Bayer, 2000). Para ello, se completaron los estudios realizados por Perissé & Planchuelo (2004) y Planchuelo & Perissé (2006) en especies de la flora argentina.

La información sobre la arquitectura de la planta, el hábitat, los estadios fenológicos y los aspectos ecológicos, fueron tomados de los datos que figuran en las etiquetas de herbario y de observaciones personales a campo, durante viajes de recolección de ejemplares que fueron depositados en los herbarios ACOR y MCNS.

Se actualiza la información sobre el estado de conservación de los taxones que figuran en Plantas Endémicas de Argentina (PlanEAr, 2022) y que fue asignada según los datos provistos por Planchuelo en 2010 (com. pers.). Dado que las especies tratadas no se citan en la Red List of Threatened Species de la International Union for the Conservation of Nature (IUCN versión 15.1, 2022) se presentan por primera vez sus categorías según los criterios discutidos en un taller de expertos (Planchuelo et al., 2019) para las especies andinas de Lupinus, consideradas parientes silvestres de L. mutabilis. Para las nuevas designaciones del estado de conservación, se tuvieron en cuenta los factores ambientales determinantes de la diversidad de especies en los Andes (Godoy-Bürki et al., 2017), los que influyen en las áreas en donde crecen los taxones, tales como períodos de eventos meteorológicos extremos y degradación de la tierra (Ravelo et al. 2009, 2011) y la información actualizada del Atlas de Sequías de la República Argentina (ASeRA, 2022).

Las citas de los lugares de recolección de los especímenes fueron extraídas de los datos de las etiquetas de herbario, aclarando los errores de algunas citas y además incorporando el Departamento Provincial correspondiente, cuando faltaba. Los cambios nomenclaturales se basaron siguiendo el Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas (ICN; Turland et al., 2018).

Resultados y Discusión

Características morfológicas del complejo Lupinus andicola

El grupo de taxones analizados tiene características similares en cuanto la arquitectura de la planta, pero en una versión minúscula en comparación a las especies consideradas "FIR" (del inglés fistulose-inflorescence rosette) de los Andes tropicales, tratadas por Contreras-Ortiz et al. (2018b). Las plantas son de 10-15 (-25) cm de altura, la primera inflorescencia se desarrolla en la base del tallo principal poco desarrollado y está cubierta por las hojas de la roseta basal y las inflorescencias laterales nacen de tallos cortos y están rodeadas por las hojas de los nudos cercanos al ápice. Los especímenes de herbario muestran las inflorescencias totalmente cubiertas por las hojas.

Para facilitar la identificación de las variedades propuestas, la Figura 1 muestra en forma de tabla comparativa los principales caracteres claves del complejo L. andicola con respecto a las otras especies que crecen en las mismas áreas de distribución, tratadas en forma parcial en Planchuelo (1978), Planchuelo & Dunn (1980) y Planchuelo (2022). Entre los caracteres diagnósticos se destacan la arquitectura de la planta y la relación del largo del pecíolo en contraste con el largo de los folíolos.

En relación a los caracteres vegetativos que diferencian a las variedades propuestas (Fig. 2), se destacan: el indumento de los tallos, de los pecíolos y de la cara adaxial de los folíolos. Se observó que hay diferencias en el largo y ancho de los folíolos entre las variedades, sin embargo, no se logró, hasta el momento, establecer una ecuación que marque los rangos diferenciales como se realizó para el complejo L. gibertianus-L. linearis (Planchuelo & Fuentes, 2001). Los caracteres florales discriminatorios (Fig. 3) son la forma y tamaño del estandarte y en menor grado, los del cáliz y las alas.

En un análisis especial de los indumentos, se comprobó que la cara abaxial de los folíolos nunca es glabra y siempre tienen mayor densidad de pubescencia que la cara adaxial. Con respecto a la morfoanatomía de los tricomas erectos y curvos se consideran tricelulares, formados por una célula basal globosa vacuolada que soporta un epitricopodio de pared gruesa y con una célula apiculada de diferentes longitudes (Seisdedos & Planchuelo, 2018). En los taxones estudiados, no se registraron tricomas pluricelulares, simples, no ramificados y cortos como los que presentan algunas especies de la Subregión Atlántica (Seisdedos & Planchuelo, 2011).

Revisiones parciales de epidermis foliar muestran que en la base de los tricomas se disponen células epidérmicas normales en forma radial. Por otro lado, los estudios realizados y en curso sobre morfología de semillas, muestran que tienen características similares

Caracteres distintivos Caracteres distintivos del Lupinus andícola y contrastantes de otros taxones que comparten con los otros taxones algunas áreas de distribución

| Inflorescencias ocultas por hojas básales o apicales. Relación P/F=3-4 | L. austrorientalis C.P.Sm. | Inflorescencias expuestas. Relación P/F=1,5-2 | |

| Plantas no postradas. Hojas no fasciculadas | L. buchtienii Rusby | Plantas rastreras con inflorescencia no erguida Hojas fasciculadas | |

| Plantas cespitosas, no postradas. Tallos huecos sub-fistulosos. | Inflorescencias cubiertas por hojas. Relación P/F=3-4 | L. burkartianus C.P.Sm. | Inflorescencia erguida expuesta. Relación P/F=(2-)2,5(-3) |

| Inflorescencia principal naciendo de la base del tallo poco elongado y cubierta por las hojas de la roseta basal y con inflorescencias secundarias erguidas con pedúnculo reducido y cubiertas por hojas alternas de ios nudos apicales. | Tallos sin médula maciza Tallos <10 mm dlám. Indumento con dos tipos de tricomas largos rectos y cortos curvos | L. erectifolius C.P.Sm. L. hieronymi C.P.Sm. | Tallos leñosos, cilindricos con médula maciza Tallos inflados de 9-14 mm diám Indumento con un solo tipo de tricomas, largos, rectos y extendidos. |

| Bractéolas triangular- subuladas de 1-1,5 x 0,3-0,5 mm | L. ignobilis C.P.Sm. | Única especie con bractéolas aovadas de 2-2,5 mm x 1-2 mm | |

| Plantas <25 cm | L. tomentosus CD | Subarbustos de 1 -1,3 m | |

| Relación P/F=3-4 | L. ultramontanus C.P.Sm. | Relación P/F=1,5-1,8 |

Fig. 1. Caracteres estructurales y morfológicos discriminantes, en tabla comparativa, entre el complejo Lupinus andícola y otros taxones que comparten ambientes y áreas de distribución geográfica. Abreviatura: P/F=relación entre largo de pecíolo y largo del folíolo medio.

| Caracteres | var. andícola var. subacaulis | var. subinflatus | var. alivillosus | var. grisebachianus |

| Altura de la planta (cm) | 10-18(-25) | 10-15 | ||

| Tipo de indumento en tallos y pecíolos | mm | |||

| Ángulo de tricomas sobre la epidermis | <45° | 80-90° | <20° | |

| Longitud Rec(os de | 1-1,5(-2) | 1,5-2,5(-3) | 0,9-1,2(-1,5) | |

| tricomas (mm) Curvos | 0,5 | 0,5-0,8 | 0,2-0,5 | |

| Largo de pecíolos (cm) | 11 -15(-18) 12-16(-19) | 8,5-11 | 6,5-9(-10) | 6-9(-10) |

| Tamaño L de a | 3,5-4,5 4-5(-6) | 2,5-3,5 | (2-)2,5-3 | 2,5-3 |

| folíolos (cm) Anch0 | 0,8-0,9 0,6-0,7(-0,8) | 0,6-0,8(-0,9) | 0,5-0,7 | 0,5-0,7(-0,8) |

Fig. 2. Caracteres vegetativos claves para identificar las variedades de Lupinus andícola. El esquema que representa a los folíolos se divide en dos partes: la parte superior representa la cara adaxial y la inferior la cara abaxial. En la var. alivillosus se muestra la cara adaxial dividida en dos con la parte derecha mostrando la epidermis levemente papilosa vista con más de 25x de aumento.

en cuanto al tamaño, al tegumento seminal, que es marrón con máculas más oscuras y que la región hilar tiene un halo discreto y un arilo irregular con un surco hilar visible.

Tratamiento taxonómico

Mediante el análisis de caracteres morfológicos de los taxones que comparten ambientes en el noroeste de Argentina, zona

| Caracteres | var. andícola | var. subacaulis | var. subinflatus | var. alivillosus | var. grisebachianus |

| Inflorescencia (cm) | 9 -10(-11) | 8-10 | (6,5-)7-8(-9) | 4-5(6) | |

Vista lateral de la flor y tamaño (mm)

9-10(-11)

7,5- 9(-9,5)

(8-)9-10

Forma del cáliz

| CÁLIZ | Labio inferior largo y ancho (mm) | 7-8 x 2-2,5 | 6-7 x 2-2,5 | 4,5- 5,5 x 1,5-2 | 5,5-6 x 2 | 5,5-6 x 2-2,5 |

| Labio superior largo total (mm) | 6-7 | 5-7 | 3-4 | 3-4 | 4,5-5 | |

| Lóbulos largo y ancho (mm) | 4x2 | 3,5x2 | 1-1,5 x 1,5 | 2-2,5 x 2 | 3x2 | |

| Forma del estandarte | 9 ip mi | |||||

| Tamaño del estandarte (mm) | 10-10,5x9,5-10 | 9-10x8,5-9,5 | 7-8 x 6-7 | 8-8,5 x 7-8 (-8,4) | 7,5-8,5 x 7-8 | |

Forma de las alas

| Tamaño de las alas (mm) | 10-11 x 6-7 | 9-10x5-6 | 7,5-8 x 4-5 | 9,5-10x7,5-8 |

Forma

Quilla

| 3-3,5 | 2-2,5 | 2 | 2,8-3 | 2,5 |

| 90° | 102° | 110° | 102° | 110° |

Ancho (mm) 3-3,5

Ángulo

Fig. 3. Caracteres florales claves para identificar las variedades de Lupinus andícola. Los esquemas fueron realizados en forma esquemática sin considerar los tamaños representativos.

Distribución de las flores

Verticlladas o sub-verticiladas

Alternas a veces sub-verticiladas

Densa

de Cuyo y sierras de Córdoba, se concluye que las especies aquí tratadas, se comporta como un complejo integrado por una sola especie, L. andícola y cinco variedades, cuya identificación se presenta en la siguiente clave dicotómica.

Clave de las variedades del complejo Lupinus andícola

1. Cara adaxial de los folíolos glabra o con indumento levemente papiloso, a veces con algunos tricomas solo alrededor de los márgenes y cara abaxial pilosa o seríceo-pubescente.

2. Tallos, pecíolos y parte externa del cáliz con indumento piloso de tricomas sub-adpresos o adpresos de no más de 1 mm long., que no dejan ver otros tricomas cortos y curvos, de ca. 0,5 mm long.

3. Inflorescencia principal con pedúnculo de 2-3 cm. Cáliz con labio inferior de 6-8 mm long. y lóbulos del labio superior de 3,5-4 mm long. Estandarte anchamente obovado a orbicular, de 9-10,5 x 8,5-10 mm.

4. Inflorescencia con flores verticiladas con los verticilos a 10-15 mm long., rara vez sub-verticiladas. Cáliz con labio inferior de 7-8 mm long. y labio superior con lóbulos de 4 x 2 mm. Estandarte de 10-10,5 x 9,5-10 mm. L. andícola var. andícola

4'. Inflorescencia con flores alternas, a veces sub-verticiladas. Cáliz con labio inferior de 6-7 mm long. y labio superior con lóbulos de 3,5 x 2 mm. Estandarte 9-10 x 8,5-9,5 mm.

L. andícola var. subacaulís

3'. Inflorescencia principal con pedúnculo de no más de 2 cm. Cáliz con labio inferior de 4,5-5,5 mm long. y lóbulos del labio superior de 1-1,5 mm long. Estandarte obovado, de 7-8 x 6-7 mm . L. andícola var. subinflatus

2'. Tallos, pecíolos y parte externa del cáliz con indumento villoso con tricomas de 1,5-3 mm long. que dejan ver una capa de tricomas cortos curvos de 0,5-0,8 mm long. L. andícola var. alívíllosus

1'. Cara adaxial de los folíolos nunca glabra, con indumento seríceo, más denso en la cara abaxial

L. andícola var. grísebachíanus

Como complemento, las Figs. 2 y 3 muestran en forma gráfica y numérica las principales características vegetativas y florales de las variedades de Lupínus andícola según el orden de la clave dicotómica.

Lupinus andícola Gillies, Bot. Mísc. 3: 201. 1833. TIPO: ARGENTINA. Prov. Mendoza, Dpto. Las Heras, Ascent to the Paramillo above Villavicenzio, Andes of Mendoza, 1821, J. Gillies, s.n. (Lectotípo, aquí designado, K 000500641A!). Fig. 4A.

=Lupínuspraedíctus C.PSm., Spec. Lupínorum:

342. 1944. sin. nov. TIPO: ARGENTINA. Prov. Mendoza, Dpto. Las Heras, Quebrada del Paramillo en el camino a Chile, I-1876, S.

Echegaray s.n. (Holotípo, B, destruido; Lectotípo , aquí designado, CORD 00002904!).

Plantas herbáceas de 10-18 (-25) cm alt. con tallo único poco desarrollado o con varios que nacen de una corona caulinar basal. Tallos huecos más o menos inflados, de 5-10 mm diám., con indumento de tricomas largos, de (0,9-)1-2,5(-3) mm long., rectos extendidos o adpresos que a veces cubren otros cortos y curvos de (0,2-)0,5(-0,8) mm long. Hojas (6-)7-9-folioladas; estípulas de (5-)8-10(-12) mm long., con la parte libre subulada-filiforme, de

3-5(-7) x 0,5-1,2 mm, pilosas en el dorso; pecíolos de (6-)8-11(-19) cm long., con indumento similar al tallo; folíolos oblanceolados, de (2-)2,5-3,5(-6) x 0,5-0,8(-0,9) cm, ápice obtuso, mucronado, cara adaxial glabra, papilosa, con algunos pocos tricomas hacia el margen o con indumento denso de tricomas adpresos; relación entre largo del pecíolo/ largo del folíolo 3-4. Inflorescencias terminales, de (3-)6-10(-11) cm long., el racimo principal cubierto por las hojas de la roseta basal y los secundarios por las hojas de los nudos apicales, pedúnculo obsoleto o de 1-2(-4) cm long., flores verticiladas, subverticiladas, alternas o densas; brácteas subuladas, de 5-8 x 1,5-2,5 mm, persistentes o tardíamente caedizas; pedicelos de 3-4 mm long.; bractéolas linear-subuladas, de 0,5-1,3(-2) x 0,10,3 mm, adheridas en el tubo calicinal cerca del borde en donde se separan los dos labios. Flores de (7,5-)9-10(-11) mm long.; cáliz bilabiado, con diversa densidad de pubescencia externa, interior glabro, labio inferior angostamente lanceolado a triangular, de (4,5-)5-7(8) x 1,5-2,5 mm, ápice obtuso o truncado; labio superior bífido, de (3-)4-6(-7) mm long., lóbulos angostamente triangulares, de (1,5-)2-3,5(-4) x 1,5-2 mm; estandarte glabro, obovado, orbicular o suborbicular, de (7-)8-10(-10,5) x 6-9,5(-10) mm; alas de (7,5-)8-10(11) x (4-)5-7,5(-8) mm, uña de 2 mm long., lóbulo superior encima de la uña de 1,5 mm long.; quilla glabra, de (2-)2,5-3(-3,5) mm lat, ángulo de 95-110°; óvulos

4-6. Legumbres esparcidamente pilosas, de (2-)2,5-3,5 x 6-8,5 mm. Semillas de 3-4 x 2,5 mm, con tegumento seminal marrón con máculas más oscuras.

Etimología. El epíteto "andícola" hace referencia a que crece en la cordillera de los Andes; "praedictuS' del latín predecir, según aclara Smith, prediciendo que es una buena especie.

Observaciones. 1) El ejemplar de L. andícola del herbario K (K 000500641) representa sintipos, dado que tiene montadas dos plantas de distintas colecciones en una misma cartulina y que se mencionan en el protólogo por lo que se consideran material original (Fig. 4A). En el costado superior izquierdo tiene escrito "93 Below Hornillos Chili, Mr. Cruickshanks" y por debajo tiene montada una planta con las raíces hacia arriba. En la parte superior derecha hay una planta montada con la inflorescencia hacia arriba y en la parte inferior dice "Gillies. Lupinus A. andicola Gill. Ascent to the Paramillo, above Villa Villavicenzio. Leg. 1821" (lo correcto es Villavicencio). En el protólogo, el primer ejemplar citado es el que corresponde a la planta montada a la derecha que fue asignada por Dunn & Planchuelo en 1977 como A, mientras que la de la izquierda fue asignada como B. En la foto del herbario virtual de K y en la página web de JSTOR Global Plants, figura dos veces la foto del ejemplar tipo de K, en una dice "Collector Gillies # A, Country Colombia" y en la otra "Collector Cruickshank, #93, Country Chile". Pero ninguna de esas dos citas aclara que los materiales sean el tipo de L. andicola, como figura en el dato del ejemplar del herbario del Field Museum of Natural History de Chicago (F) (ver explicación siguiente). Por su parte, Planchuelo (1978: 119) cita el ejemplar de Cruickshank 93 como coleccionado en "Below Hornillos Chile" pero sin indicar la provincia, mientras que Smith en "The genus Lupinus in Chile" (1940: 198-199) trata a L. andicola y cita en la provincia de Talca el ejemplar Alexander Cruckshanks 93, below Hornillos. En la base de datos de IPNI figura como país de recolección del tipo Chile. De un análisis de las características de los lugares señalados como Los Hornillos y el contraste entre el de Mendoza y el de Chile se considera que en realidad se trata del paraje Los Hornillos en Mendoza y que el país es Argentina y no Chile.

2) Como se explicó anteriormente, en la página web de JSTOR se muestran dos fotos de ejemplares calificados como tipos del herbario K y además figura una foto de un ejemplar del Field Museum of Natural History de Chicago (F0BN001974) (Fig. 4B), clasificado como "Type of Lupinus andicola Gillies [family FABACEAE] (stored under name)" en coincidencia con los datos de la base de datos del herbario F. En ninguna de las bases de dato figura el número de colector y la fecha de recolección, pero sí el del país, Chile. La foto del ejemplar del herbario F posee una inflorescencia con flores en la parte apical (Fig. 4B1) y frutos pequeños en la base, que muestran un largo estilo (Fig. 4B2); además, tiene unas pocas hojas naciendo de los nudos superiores. En el ángulo superior izquierdo del ejemplar se ve un sobre con escrituras manuscritas en donde figura el nombre de la especie "Lupinus andicola Gill.", y también el lugar de colección "Chile, Concepción." La designación de material tipo de L. andicola al ejemplar F (F0BN001974) es incorrecta. Esta consideración se basa en que el ejemplar no está citado en el protólogo y, además, por la morfología de la planta, especialmente de los frutos (Fig.4B2) corresponde a L. microcarpus Sims, una especie nativa del oeste de Estados Unidos de Norteamérica con numerosas variedades, que fue posiblemente introducida en Chile como planta ornamental.

Fig. 4. Lupinus andícola var. andícola. A: Lectotipo (K 000500641A). B: Lupinus microcarpus (F0BN001974 F). B1: Parte apical de la inflorescencia con flores. B2: Parte basal de la inflorescencia con frutos uniseminados. Abreviaturas: est=estilos largos; fru=frutos; lec=lectotipo. Escalas= A: 5 cm; B, B1, B2: 2 cm. A: Gillies s.n.; B: Herbario F, Col. s.n.

3) Para aclarar el problema del material tipo que representa a L. andicola, se le asigna el carácter de lectotipo a la planta identificada como A del herbario K que lleva el código K 000500641 (Fig. 4A)

4) La descripción de L. praedictus fue realizada sobre la base de la observación de una fotografía tomada por C. P. Smith en 1930, de un ejemplar del herbario de Berlín. Ese espécimen se destruyó durante el incendio del edificio durante la segunda guerra mundial, pero un duplicado se encuentra en el herbario CORD. Según Smith (1944: 343), la especie se parece a L. opertospicus C.P.Sm. por los pecíolos largos y erectos, pero aclara que ambas especies difieren en varios otros caracteres menores y teniendo en cuenta su distribución, no podrían ser idénticas. Observaciones de la primera autora aclara que L. opertospicus tiene una estructura de planta erguida de más de 25 cm alt. y posee la cara adaxial de los folíolos pubescentes en toda su superficie. En la etiqueta del ejemplar isotipo y en la descripción de Smith, figura como lugar de recolección la provincia de San Juan, cuando en realidad la Quebrada del Paramillo se encuentra en la provincia de Mendoza. En el tratamiento del género Lupinus para la Flora de San Juan (Gómez Sosa, 1994), L. praedictus se lo identifica por la pubescencia en el borde de la quilla que no es un carácter constante y no tiene relevancia taxonómica, por lo tanto, en este tratamiento se lo considera sinónimo de L. andicola.

Lupinus andicola var. andicola

Nombre vulgar. Según Gómez Sosa (1994) para Flora de San Juan y bajo L. praedictus, "manopla".

Fenología. Los registros de floración de esta variedad se extienden desde noviembre a marzo y los de fructificación desde diciembre a abril, dependiendo del año y de las condiciones climáticas y ambientales de los lugares donde fueron recolectados los especímenes.

Distribución geográfica y hábitat. Esta variedad es considerada endémica en las provincias de Mendoza y San Juan. Crece en suelos pedregosos de laderas, valles y bordes de arroyos entre los 3.000 y 4.500 msnm. Fue señalada como abundante en el Dpto. Las Heras, entre Villavicencio y quebrada del Paramillo y en los Hornillos.

Estado de conservación. En la Categoría en la Lista Roja de Especies Amenazadas, a nivel de especie fue considerada en categoría 4 del PlanEAr (2022), y a nivel de variedad se reafirma esa categoría debido a la vulnerabilidad ambiental en donde crece y por su distribución restricta a una sola localidad en San Juan y a dos departamentos mendocinos contiguos. Por esas consideraciones y por haber sido señalada como abundante en una sola ocasión en una de las localidades, se le asigna la categoría VU (Vulnerable) de la IUCN.

Material estudiado. Prov. Mendoza: Dpto. Las Heras, ascent to the Paramillo, above Villavicenzio, 1821, Gillies s.n., K 000500641A (K) (lectotipo de L. andicola); Below Hornillos. Cruickshanks 93, K 000500641B (K); Quebrada del Paramillo en el camino a Chile, I-1876, Echegaray s.n. (lectotipo de L. praedictus, CORD); Entre estancia San Isidro y El Salto del río homónimo, 29-X-1982, Ambrosetti et al. s.n. (MERL 33835); Caracoles de Villavicencio, 15-III-1984, Ambrosetti et al. s.n. (MERL 37314); Caracoles de Villavicencio, entre los Surtidores y Los Hornillos, 12-III-1982, Ambrosetti & Del Vitto s.n. (MERL 32492); Los Hornillos, 3-III-1950, Barkley & Paci 237 (F); 31-III-1940, Ruiz Leal 6722 (ACOR, MERL); 21-I-1944, Ruiz Leal 8571 (MERL); cerca de Cacheuta,

5-III-1950, leg. Lemper s.n., Ruiz Leal 13080 (MERL); Dpto. Luján de Cuyo: cuesta del alto de Los Manantiales, 1897, Kurtz 9324 (CORD); 19-II-1965, Ruiz Leal & Roig 23655 (MERL). Prov. San Juan: Dpto. Zonda. Precordillera entre Barreales, Tontal y Retamito, 21-II-1897, Kurtz 9819 (CORD); Entre Tontal y Las Cabeceras, 26-II-1897, Kurtz 9807 (CORD).

Lupinus andicola var. alivillosus (C.P.Sm.) Planchuelo & Fabbroni, comb. nov Basónimo: Lupinus alivillosus C.P.Sm., Spec. Lupinorum: 333. 1943. TIPO: ARGENTINA. Prov.

Tucumán, Dpto. Tafí del Valle, La Queñoa a Peñas Azules, XII-1931, Schreiter 7062 (Holotipo, CAS 0033830!; Isotipo, LIL!). Fig. 5A-H.

Etimología. El epíteto "alivillosus" se refiere al indumento villoso con tricomas largos extendidos y tricomas cortos curvos que cubren los tallos, pecíolos, la cara abaxial de los folíolos (Fig. 5H-J) y parte externa del cáliz (Fig. 5D).

Fenología. Si bien los estados fenológicos pueden variar según las condiciones ambientales de cada período de crecimiento, se puede estimar que la iniciación de la floración es en enero y en febrero se registraron plantas con flores y frutos maduros, y en abril con frutos maduros y dehiscentes.

Distribución geográfica y hábitat. Es una variedad endémica poco común, que crece por encima de los 2.500 msnm en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, siendo las Sierras de Comechingones, en Córdoba, el límite austral de su distribución.

Estado de conservación. Según la Categoría en la Lista Roja de Especies Amenazadas, se le asignó la categoría 5 del PlanEAr, porque sólo se contaba con el registro de colección del material tipo, sin otros que amplíen su distribución. Con esta nueva asignación a nivel de variedad se amplió su área de distribución y el taxón puede considerarse en la categoría 4 PlanEAr (2022). Por la fragilidad de los ambientes en donde crece, se le asigna la categoría NT (Casi Amenazada) de IUCN.

Observaciones. 1) Estudios anatómicos de los folíolos de esta variedad mostraron que la cara adaxial de los folíolos es levemente papilosa con cutícula delgada y estomas ligeramente hundidos. La cara abaxial tiene pubescencia extendida, semidensa de tricomas tricelulares largos de 1,5-2,5(-3) mm long que nacen en el centro de seis células epidérmicas distribuidas en forma radial y que cubren una capa de tricomas cortos curvos de 0,5-0,8 mm (Fig. 5I). En las fotografías con microscopio electrónico de barrido, se puede observar que los tricomas tienen una canaleta que se forma por la deshidratación de la célula apical en el estado de vacío. Esa estructura de canaleta da las pautas de que cuando la planta está sufriendo condiciones de estrés hídrico, la célula apical al plasmolizarse forman una canaleta que cumple una función esencial para conducir agua de lluvia o rocío hacia la célula basal vacuolizada y suplir en forma inmediata la escasez de agua de la planta (Fig. 5J) Las diferencias de turgencia de las células de los tricomas y su estructura se muestra en Seisdedos & Planchuelo (2018).

2) En los análisis de tegumento seminal no se observaron caracteres plesiomórficos de doble lengüetas notorias como se observaron en especies de la Subregión Atlántica (Perissé & Planchuelo, 2004; Planchuelo & Perissé, 2006), pero sí algunos restos de funículo como una incipiente lengüeta (Fig. 5K). La Figura 5 L y M muestra un tegumento seminal con un patrón reticulado simple en coincidencia con lo descrito por Perissé & Planchuelo (2004) y Planchuelo & Perissé (2006).

3) Las localidades La Queñoa y Peñas Azules en el Departamento Tafí del Valle, en la Pcia. de Tucumán, en donde fue coleccionado el holotipo, son zonas ricas en biodiversidad y fueron frecuentadas por muchas expediciones botánicas que coleccionaron, entre otros, los materiales tipo de L. burkartianus C.P.Sm. y L. tucumanensis C.P.Sm.

Material estudiado. Prov. Catamarca: Dpto. Belén, hill at culmination of first pass on Ruta 53 (or 43 on some maps) 54 km from runoff from Ruta 40, 20 -II-1994, Leuenberger & Arroyo-Leuenberger 4260 (B, CORD, Z, en la etiqueta dice L. praedictus CP.Sm); Dpto. Capital, en los alrededores de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 14-IX-1994, Planchuelo 703 (ACOR). Prov. Córdoba: Dpto. Calamuchita, Cerro Champaquí, 13-III-1952, Krapovickas 7669 (LIL); Dpto. Río Cuarto, Alpa Corral, 20-V-1985, Bianco & Cantero s.n., RIOC 1936 (RIOC); Quebrada del Rayo, XII-1988, Cantero et al. s.n., RIOC 2451 (RIOC). Prov. Jujuy: Dpto. Humahuaca, Mina Aguilar, ladera entre Molino y Mina Aguilar, 2-III-1983, Hunziker et al. 10523 (SI); Dpto. Rinconada, Ruta de Mina Pirquitas a Peñas Blancas, 9 km de M. Pirquitas, 18-II-1997, F. Zuloaga et al 6014 (SI); Dpto. Susques, Laguna Mucar, barranco cerca de la laguna, 23-IV-1989, Kiesling 7044 (SI). Prov. Salta: Dpto. Cachi, al costado de la ruta a 3 km del desvío a Valle Encantado, 27-II-1996, Planchuelo 940 (ACOR). Dpto. Chicoana, Chicoana por Cachi, Valle Encantado, 18-III-1981, Varela & Hoy 69 (ACOR, MCNS); Valle Encantado, más arriba de la laguna subiendo al Balcón, 27-II-1996, Planchuelo 961 (ACOR); Dpto. Orán, Abra de Querusillar, desde Varas a Campo Verde, pastizal altoandino, 3-II-1996, Hilgert & Gil 1188 (BA); Dpto. Santa Victoria, Lizoite a Santa Victoria, 7-II-2015, Fabbroni & Gauffin 1070 (MCNS); Santa Victoria, 31-XII-1972, Kieslig et al. 247 (LP). Prov. Tucumán: Dpto. Tafi del Valle, Abra del Infiernillo, km 83,5, cerca al puesto de irrigación de Vialidad, 10-III-1981, Gómez Sosa & Múlgura 143 (SI, UMO-MO); Calchaquíes, Carapunco, Infiernillo, 14-II-1952, Sparre 9593 (LIL); La Queñoa a Peñas Azules, XII-1931, Schreiter 7062 (CAS, LIL); La Angostura, 4-II-1951, C. Cristóbal 39 (LIL); Quebrada del río Blanco, 26-I-1950, Sleumer 101 (LIL); Sala de Choquivil, 14-I-1945, Olea s.n., LIL 130322 (LIL).

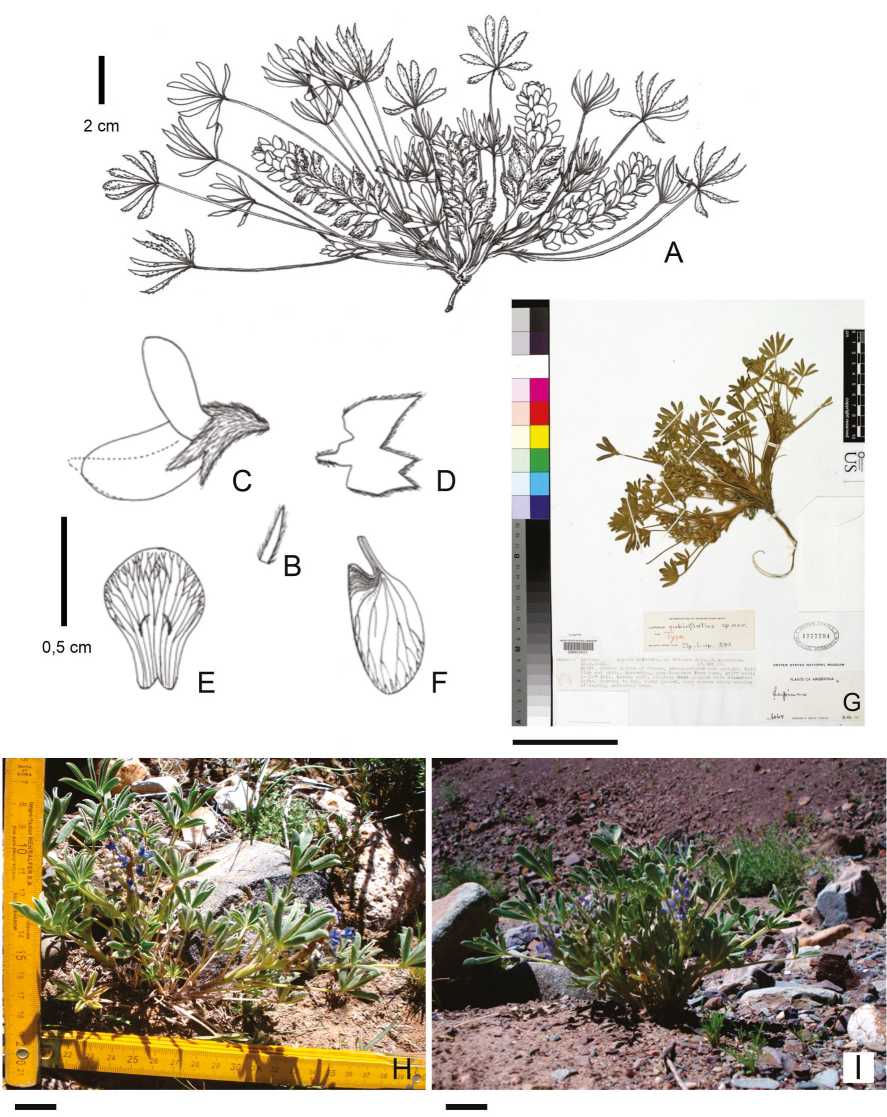

Fig. 5. L. andícola var. alivillosus. A. Esquema de la planta. B. Bráctea. C. Vista lateral de la flor. D. Cáliz desplegado. E. Estandarte. F. Quilla. G. Alas. H. Fotomicrografía de cara adaxial de folíolo. I-M. Fotografías de MEB: I. Pubescencia de pecíolo. J. Detalle de tricoma largo. K. Zona hilar de la semilla. L. Tegumento seminal. M. Detalle de tegumento seminal. Abreviaturas: ah=halo; ar=arilo; cdt=tricoma con canaleta colectora de agua; le=lengüeta incipiente; sh=surco hilar; trc=tricoma corto curvo; trl=tricoma largo recto. Escalas=H: 1 mm; I, K, L, M: 100 pm; J: 20 pm. A-G: Schreiter 7062.

Lupinus andícola var. grisebachianus (C.P.Sm.) Planchuelo & Fabbroni, comb. nov.

Basónimo: L. grisebachianus C.P.Sm., Spec. Lupinorum: 330. 1943.

L. brevicaulis Griseb., Abh. Konigl. Ges. Wiss. Gottingen 24: 98. 1879, no L. brevicaulis S. Watson, 1871. TIPO: ARGENTINA. Prov. Salta, Dpto. La Caldera, Nevado del Castillo, 10.000-15.000 ft., 19-23-III-1873, P. G. Lorentz & G. Hieronymus 58 (Lectotipo, aquí designado, GOET 005088!; Isotipos, B destruido; CORD!; F 0059463F! [fragmentos, fotos], SI 002179! sólo plantas designadas como 2a,2b, y 2c; ACOR!, F!, GH!, UMO!). Fig. 6A-F.

Etimología. El epíteto "grisebachianus" es en homenaje a August H. R. Grisebach (18141879), botánico alemán que fue director del Jardín Botánico de Gottingen y el que describió a L. brevicaulis que es el primer nombre del taxon luego de ser cambiado por homonimia.

Fenología. Siguiendo los registros de los especímenes recolectados y las observaciones en el campo, esta variedad florece más tempranamente que las otras, posiblemente a fines de primavera, estando en plena floración y fructificación en diciembre y enero en donde se encuentran con frutos ya desarrollados.

Distribución geográfica y hábitat. El área de distribución de esta variedad está mayormente concentrada en las provincias de Jujuy y Salta, con una sola localidad en la provincia de Catamarca. Crece en los valles y laderas de cerros y cerca de cursos de arroyos entre los 3.500 y 5.100 msnm.

Estado de conservación. Según la Categoría en la Lista Roja de Especies Amenazadas, esta variedad no fue evaluada a nivel de especie en el PlanEAr (2022). Teniendo en cuenta todos los factores ambientales, es posible estimar que los ecosistemas donde crece esta variedad tengan una alta vulnerabilidad a ser degradados y a pesar de que su distribución no está restricta a solo una provincia, se le asigna por primera vez la categoría 4 del PlanEAr y la categoría VU (Vulnerable) de la IUCN.

Observaciones. 1) August H. R. Grisebach describió en 1879 a L. brevicaulis proveniente de las colecciones por el norte y centro de Argentina de los botánicos Paul G. Lorentz y Georg H. E. W. Hieronymus, cuyos ejemplares fueron depositados en CORD (Argentina) y duplicados fueron enviados al herbario GOET que es la institución que guarda los sintipos de las descripciones de Grisebach, dado que el autor no indica ningún número ni colector como holotipo (Hunziker, 1960; Planchuelo & Ariza Espinar, 2015). El epíteto "brevicaulis" asignado por Grisebach, que describe la característica de la especie, había sido utilizado previamente por S. Watson en 1871. Es por homonimia que C. P. Smith rebautiza la especie como L. grisebachianus, sobre la base de una fotografía del isotipo del herbario B, aclarando que el número de colector Lorentz & Hieronymus 59, no coincidía con la descripción del protólogo de la especie y por esa razón le asigna el número de colector Lorentz & Hieronymus 58, que es el correcto. Más detalles sobre este tema fueron tratados por Planchuelo & Dunn (1980).

2) El isotipo Lorentz & Hieronymus 58 del herbario SI (Fig. 6A), tiene cinco fragmentos de plantas adheridas en una misma cartulina que fueron extraídas del ejemplar isotipo del herbario CORD. En la foto del ejemplar se observan una serie de labelos, notas manuscritas y portaobjetos con flores disectadas. El análisis del material por Planchuelo & Dunn (1980) demuestra que solo los fragmentos adheridos en la parte izquierda y asignados como 2a, 2b y 2c (SI 002179) (Planchuelo, 1978) corresponden al isotipo del taxón aquí identificado como L. andícola var. grisebachianus: el material en la parte superior derecha asignado como 1a y 1b corresponde al taxón L andícola var. subacaulis (SI 002178). Más información sobre el ejemplar en Planchuelo & Dunn (1980).

Fig. 6. Lupinus andícola var. grisebachianus. A. Isotipo (SI 002179) con mezcla de fragmentos de una planta de L. andícola var. subinflatus (SI 002178). B. Planta estéril creciendo entre rocas. C. Fotomicrografía de cara abaxial de folíolo con tricomas rasurados. D. Pubescencia de cara adaxial de folíolo. E y F. Detalles de base de tricomas rasurados. Abreviaturas: cr=célula radiada; es=estoma; tr=tricoma con canaleta; trr=base de tricoma rasurado. Escalas=A y B: 3 cm.; C, E, F: 20 pm; D: 100 pm. A: Lorentz & Hieronymus 58.

3) El ejemplar Meyer 31469 coleccionado en la provincia de Jujuy y depositado en el herbario GH, tiene una mezcla de plantas perteneciente a distintos taxones de las cuales, la asignada con el N°1 corresponde a L. andícola var. subinflatus y la asignada con el N°2 a L. andícola var. grisebachianus.

4) Estudios anatómicos de los folíolos de esta variedad mostraron que la cara adaxial es serícea con tricomas largos (Fig. 6D), que nacen del centro de ochos células epidérmicas distribuidas en forma radial (Fig. 6C) y estomas con cuatro células anexas. La Figura 6 E y F muestra la base de los tricomas rasurados de la cara abaxial.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Catamarca: Dpto. Andalgalá, Nevados del Aconquija, Paraje El Hueco, ruta de Balasto, 22-VII-1999, Planchuelo 1691 (ACOR). Prov. Jujuy: Dpto. Humahuaca, Mina Aguilar, ladera entre el Molino y Mina Aguilar, 3-III-1983, Hunziker et al. 10536 (SI); Dpto. Santa Catalina, Cieneguillas, inmediaciones del pueblo, 15-II-1980, Arenas s.n., BACF 1761 (BACF); Dpto. Susques, A 65 km al W de Susques, entre el Salar de Olaroz y Archibaca, 16-III-1994, Múlgura et al. 1280 (SI, MO); Dpto. Tumbaya, Puna, I-1950, Medinaceli s.n. (BAF); Piedra Sonada, 19-IX-1948, Pierotti 7511 (LIL); camino de Purmamarca al Abra de Lipán, Agua Blanca, 14-II-1985, Kiesling et al. 5242 (SI); Dpto. Yavi, Cerro Negro, 28-II-1940, Meyer 31469 (GH espécimen N° 2 solamente). Prov. Salta: Dpto. Cachi, en los alrededores de Cachi, río Las Arcas, 26-IV-1999, Planchuelo 1689 (ACOR); Trayecto de aproximadamente 30 km desde puesto de la Flia Apaza hasta Las Trancas, 8-IV-1989, V. Núñez 631 (MCNS); Dpto. La Caldera, Nevado del Castillo, 19-23-III-1873, Lorentz & Hieronymus 58 (isotipo SI, solo plantas 2a, 2b y 2c); quebrada del río Potrero del Castillo, 15-III-1952, Sleumer & Vervoorst 2906 (LIL, US); Dpto. Los Andes, Santa Rosa de los Pastos Grandes, 2 km al E del pueblo, 15-VI-1984, Novara 4533 (MCNS); Subida a

Alto Los Chorrillos en vega, 16-II-1980, Cabrera et al. 31758 (SI); Vega Tocomar, ladera próxima a la vega, 9-II-2014, Fabbroni & Gauffin 915 (MCNS); Dpto. Santa Victoria, Abra Patahuasi, s. f., Fortunato 8279 (ACOR, BAB). BOLIVIA. Dpto. Oruro: Prov. Sajama, lado sur del nevado Sajama, 8-V-1981, Liberman 357 (UMO-MO); Dpto. Potosí: cerro Tapaquilcha en morena lateral Sud Lipez, 13-IV-1980, Liberman 213 (UMO-MO); Sud Lipez, Mina Corivia, 12-IV-1980, Ruthsatz 911 (UMO-MO).

Lupinus andícola var. subacaulis (Griseb.) Planchuelo & Fabbroni, comb. nov Basónimo: Lupinus subacaulis Griseb. Abh. Konigl. Ges. Wiss. Gottingen 24: 98. 1879. TIPO: ARGENTINA. Prov. Salta: Dpto. La Caldera, Nevado del Castillo, 10.000-15.000 ft., 19-23-III-1873, P. G. Lorentz & G. Hieronymus 59 (Lectotipo, aquí designado, GOET005089!, Isotipos, CORD00004871!; GOET005090!; SI002177!, [fragmentos y fotos], F0059464F; F0BN002008 (de herbario B); GH!, UMO137683!). Fig. 7A-I.

=Lupinus chilensis C.P.Sm., Spec. Lupinorum 197. 1940. sin. nov. TIPO. PERÚ. Prov. Tacna, Dpto. Tacna, Cordillera del Volcán Tacora, Chislluma, 4.500 msnm, IV-1926, E. Wedermann 1167 (Holotipo, GH 00065317!; Isotipos, F 0059459F!, K 000500632!, MO 256500!, SI 002177!, U 0004582!).

Etimología. El epíteto "subacaulis" hace referencia a su corto tallo; "chilensis" derivado del país (Chile) al que pertenecía al momento de recolección la localidad del tipo del material.

Nombre vulgar. Según anotaciones de las etiquetas de herbario, "garbanzo", "cuaresmillo", "cola e' cordero".

Fenología. Los registros de floración de esta variedad se extienden desde noviembre a marzo y los de fructificación desde diciembre a abril, dependiendo del año y de las condiciones climáticas y ambientales de los lugares donde fueron recolectados los especímenes.

Distribución geográfica y hábitat. Esta variedad se distribuye en Chile, Perú y en las provincias de Jujuy y Salta. Es posible que tenga una distribución más amplia, pero hasta el momento no se encontraron ejemplares recolectados en otras provincias. Crece en suelos pedregosos de laderas, valles y bordes de arroyos entre los 3.000 y 4.500 msnm (Fig. 7H, I).

Fig. 7. Lupinus andícola var. subacaulis. A. Isotipo (SI 002177). B. Bractea. C. Vista lateral de la flor. D. Cáliz desplegado. E. Estandarte. F. Quilla. G. Alas. H-I. Plantas creciendo al lado del río Calchaquí. Escalas=A: 4 cm; B: 1 cm; H e I: 3,5 cm. A: Lorentz & Hieronymus 59; H e I: Fabbroni & Gauffin 1166.

Estado de conservación. Según la Categoría en la Lista Roja de Especies Amenazadas, esta variedad no fue considerada en el PlanEAr (2022) y se le asigna por primera vez la categoría 3 y la categoría NT (Casi Amenazada) de la IUCN.

Observaciones. 1). En la página web JSTOR figuran como tipos fotos de tres ejemplares de L. subacaulis Griseb. en el siguiente orden: a) una foto del ejemplar del herbario F (F0BN002008) con el número P. G. Lorentz & G. H. E. W. Hieronymus 58 (número de colector incorrecto, ver Planchuelo & Dunn, 1980); b) otro del herbario GOET (GOET005089), que corresponde al lectotipo aquí designado y que tiene la etiqueta original del Museo Botánico de Córdoba (CORD) con la identificación Lupinus subacaulis con letra de Grisebach; c) una tercera foto de un ejemplar del herbario GOET (GOET005090), con el número de colector Lorentz, P. G. & Hieronymus 59, que no tiene la etiqueta original de CORD y corresponde a un isotipo. Figuran también fotos de tres isotipos de los herbarios: CORD, F y SI (ver citas en Planchuelo & Dunn, 1980).

2) En la etiqueta de herbario de los materiales tipo de L. chilensis dice "Plantae Chilensis", porque en el año de recolección del material el Departamento de Tacna, pertenecía a Chile, pero luego del "Tratado de Lima", en 1929, el Departamento pasó a pertenecer a Perú, que es el país en donde se registra en esta publicación. En la información de L. chilensis de la página web JSTOR figura la identificación como L. subacaulis Griseb., verificado por A. M. Planchuelo.

3) A nivel de especie, esta variedad fue incorporada en estudios filogenéticos de especies andinas (Drummond et al, 2012) sin documentar el material estudiado. Fue tratada también como parte del germoplasma pariente de L. mutabilis (Atchison, et al., 2016). Esta última consideración no es correcta porque no hay ninguna similitud en las estructuras morfológicas de las especies y además no fue considerada en el taller de evaluación de estado de conservación de especies silvestres parientes de cultivos andinos en donde se evaluaron 29 especies de Lupinus (Planchuelo et al., 2019).

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Jujuy: Dpto. Cochinoca, río Despensa, 19-I-1971, BAA 7150 (BAA, UMO); Dpto. Santa Catalina, Santa Catalina, 8-II-1980, Leg. Arenas & Dell'Arciprete s.n., BACF 1694 (BACF, UMO); Dpto. Susques, al pie del cerro Tuzgle, 14-II-1945, Cabrera 8619 (F, GH); Dpto. Tilcara, La Laguna, I-1926, Pereyra 5854 (GH). Prov. Salta: Dpto. La Caldera, Nevado del Castillo, 19/23-III-1873, Lorentz & Hieronymus 59 (CORD, GOET, F, GH, K, SI, UMO); Dpto. La Poma, El Saladillo, cercanías al río Calchaquí, 5-III-2016, Fabbroni & Gauffin 1166 (MCNS). CHILE. II Región: Antofagasta, Paso de Lascar a Legia, 5-III-1967, Martin 283 (UC). PERU. Prov. Tacna: Dpto. Tacna, Cordillera del Volcán Tacora, Chislluma, IV-1926, Wedermann 1167 (GH, F, K, MO, SI, U).

Lupinus andicola var. subinflatus (C.P.Sm.) Planchuelo & Fabbroni, comb. nov.

Basónimo: Lupinus subinflatus C.P.Sm., Spec. Lupinorum: 242. 1941. TIPO: ARGENTINA. Prov. Jujuy, Dpto. Tilcara, Laguna Colorada near Tilcara, 13300 ft, 12-II-1939, E. K. Balls 6068 (Holotipo, US 00003421!; Isotipos, F 0059472F!, K 000500614!, UC 683752!, US 01049746!). Fig. 8A-I.

Etimología. El epíteto "subinflatus" del latín "sub-inflado" se refiere al corto tallo fistuloso y sin médula que, por lo tanto, parece inflado.

Nombre vulgar. Según anotaciones en las etiquetas de herbario, "cola de cordero", "garbanzo", "garbanzo de cerro".

Fenología. Según las observaciones de los ejemplares de herbario y de campo las plantas de esta variedad se encuentran en plena floración en enero y continúa hasta marzo; en febrero se encuentran con flores y frutos ya desarrollados. La fructificación se extiende hasta abril.

Distribución geográfica y hábitat. Los registros de recolecciones de esta variedad se encuentran principalmente en la provincia de Jujuy y en menor número en Catamarca, La Rioja, Salta y Tucumán. Es posible que tenga una distribución más amplia, pero hasta el momento no se encontraron ejemplares recolectados en otras provincias. Crece entre los 3700 y 4500 msnm en terrenos rocosos de laderas de cerros, lechos de ríos y arroyos (Fig. 8H, I).

Estado de conservación. Según la Categoría en la Lista Roja de Especies Amenazadas, este taxón no fue evaluado a nivel de especie en el PlanEAr (2022). Teniendo en cuenta la distribución geográfica y las características ecológicas de los ambientes en donde crece se le asigna por primera vez un estado de conservación en la categoría 4 del PlanEAr y VU (Vulnerable) de la IUCN.

Observaciones. 1) Smith (1943: 330) cita el ejemplar Rodríguez 552 (DS) como L. grisebachianus a pesar de no tener la cara adaxial de los folíolos con indumento seríceo tal como está indicado en la descripción de la especie de Smith (Planchuelo & Dunn, 1980); los ejemplares de este colector se encuentran en los herbarios BA, BAF, DS, LIL y está citado en la página web de la Flora del Cono Sur (2022), como L. grisechachianus determinado por C. P. Smith. En este trabajo, se lo considera como L. andicola var. subinflatus que es la correcta identificación del material citado. Más detalles sobre este tema fueron tratados por Planchuelo & Dunn (1980).

2) A nivel de especie L. subinflatus fue citado en la Tabla 3 (pág. 7) por Barboza et al. (2016) como un nuevo récord del taxón para la provincia de La Rioja (ejemplar Salomón et al. 173). Cabe aclarar que la información de la etiqueta que indica que la planta tiene una altura de hasta 40 cm, no corresponde a lo medido en el ejemplar.

3) Es necesario reportar que una mezcla de plantas de distintas especies se encuentra en la colección de Zardini et al. 1647 del Dpto. Santa Victoria, provincia de Salta, en donde el espécimen de herbario del MO posee dos plantas montadas en una sola cartulina, la que está en la parte inferior y a la izquierda es L. ignobilis, mientras que la superior y a la derecha corresponde a L. andicola var. subinflatus.

4) En las páginas web de la Flora Argentina (2022) y del Catálogo de la Flora del Cono Sur (2022), figuran fotografías de plantas a campo bajo el nombre de L. subinflatus. Una revisión crítica de dichas fotografías y sobre la base de nuestros conocimientos, aseguramos que las plantas no son representativas del taxón mencionado, debido a que las características del estandarte no coinciden con las del taxón.

Material estudiado. Prov. Catamarca: Dpto. Belén, Cerro en la culminación del primer paso de la Ruta 53 (indicado como Ruta 43 en algunos mapas), 54 km desde el desvío de la Ruta 40 (es decir, 37 km arriba de Villavil), Leuenberger et al.

4260 (B). Prov. Jujuy: Dpto. Cochinoca, Ruta Prov. 71 a 15 km del desvío a Cochinoca, 28-III-1998, Planchuelo 1318 (ACOR); Dpto. Humahuaca, cerro Aguilar, alrededores de la mina, 24-II-1953, Hunziker & Caso 6250 (BAB, SI), cerca de la mina Aguilares, 29-III-1952, Petersen 129 (LIL), Mina Aguilar, 18-I-1953, Sleumer 3468 (LIL), cerro Aguilar, II-1980, Fernández s.n., BA 74901 (BA), de Pucará a Palca de Aparzo, 13-IV-1982, Kiesling et al. 3650 (SI); Dpto. Rinconada, en un cerro a 5 km del pueblo, 28-II-1980, Arenas s.n., BACF 1912 (BACF, UMO-MO); Dpto. Santa Catalina, Corral Negro a Ciénaga Grande, 4-II-1937, Castellanos 20095 (BA); Dpto. Tilcara, Laguna Colorada near Tilcara, 12-II-1939, Balls 6068 (F, K, UC, US); Trayecto a Punta Corral, III-1904, Medinacely s.n. (BAF); Dpto. Tumbaya, Estación Volcán, II-1920, Castillón 7025, LIL 67448 (LIL); El Quemado, Ruta 52, 18-II-1987, Nicora et al. 8834 (SI); Dpto. Valle Grande: Caspalá, cerros, 1-III-1940, Burkart & Troncoso s.n., SI 11885 (SI, US); SI 11925 (SI, US); Dpto. Yavi, Cerro Negro, 28-II-1940, Meyer 31469 (GH espécimen N° 1 solamente; LIL), Abra de Lizoite, 22-III-1982, Kiesling et al. 3905 (SI), Ruta Provincial 5 de La Quiaca a Santa Victoria, 46 m de La Quiaca, 20-II-1997, Zuloaga et al. 6086 (SI). Prov. La Rioja: Dpto. Famatina, Sierras de Famatina, subida a La Mejicana, cuesta de Pérez, 31-I-2013, Salomón et al. 173 (SI). Prov. Salta: Dpto Chicoana: Chicoana por Cachi, 5-IX-1980, Novara et al. 1284 (MCNS); Dpto. La Caldera, Nevado del Castillo, 19-23-III-1873, Lorentz & Hieronymus 58 (GOET, CORD, SI 002178, solo plantas 1a y 1b); Dpto. La Poma, Paraje El Trigal, en orilla rocosa del río Calchaquí, 5-III-2016, Fabbroni & Gauffin 1165 (MCNS); Dpto. Los Andes, de Salta por Ruta 40, 21-23-I-1989, Arriaga et al. 435 (BA); Dpto. Rosario de Lerma, Cerro El Pacuy o Pacuyo, 10-15 km al N de Chorrillos, 11-13-III-1988, Pantaleón et al. s.n., MCNS 125 (MCNS), Ruinas de Incahuasi, Quebrada del Toro, 11-13-III-1988, Pantaleón et al. s.n., MCNS 136 (MCNS); Dpto. Santa Victoria, unos 3 km descendiendo desde Abra de Lizoite, rumbo a Yavi, 8-III-2002, Negrito et al. 423 (ACOR, CORD); a 4 km al W de Abra del Lizoite, en dirección a Santa Victoria, 25-III-2003, Fortunato 8152 (ACOR, BAB). Prov. Tucumán: Dpto. Tafí del Valle, El Pelado, 17-III-1912, Rodríguez 552 (BA, BAF, DS, LIL SI); Calchaquíes, El Alazán, 23-III-1951, Sparre 8587 (LIL); Cumbre de Chaquivil, 1-XI-1945, Olea 246 (LIL).

Fig. 8. Lupinus andícola var. subinflatus. A. Esquema de la planta. B. Bráctea. C. Vista lateral de la flor. D. Cáliz desplegado. E. Estandarte. F. Alas. G. Holotipo. H-I. Plantas creciendo entre rocas. Escalas=G: 10 cm; H: 2 cm; I: 2,5 cm. A-F. MCNS 125; G: Balls 6068; H e I: Fabbroni & Gauffin 1165.

Distribución geográfica del complejo Lupinus andicola

En Argentina, los taxones tratados como L. andicola var. grisebachianus, var. subacaulis y var. subinflatus crecen en la porción noroccidental de

Argentina que se considera como la Región NOA (Fig. 9C, D, E); la var. alivillosus crece además en la provincia de Córdoba (Fig. 9B), mientras que la var. andicola está restricta a las provincias de Mendoza y San Juan (Fig. 9A). Hasta el momento los reportes fuera de Argentina se limitan a tres especímenes de la var. grisebachianus en Bolivia (Fig. 9C), uno en Chile y otro en Perú de la var. subacaulis (Fig. 9D).

Fig. 9. Distribución geográfica de las variedades de L. andícola en Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Conclusiones

Varias zonas de Jujuy (Dptos. Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Tumbaya y Yavi), de Salta (Dptos. La Caldera, Los Andes y Santa Victoria) y Tucumán (Dpto. Tafí del Valle) están ricamente representadas en las colecciones de herbarios y es donde se encuentra la mayor diversidad de taxones de Lupinus. Una de las dificultades en la taxonomía de Lupinus es la similitud de las plantas a ojos desnudos, y la característica de que varios taxones comparten las mismas áreas de distribución y ambientes. Esta combinación de circunstancias es lo que provocó, posiblemente, que en varias colecciones de herbario se encuentren mezclas de materiales bajo un mismo número de colector; tal como se explica en el presente trabajo.

Los caracteres taxonómicos provistos en la clave permitieron identificar las cinco variedades propuestas de L. andicola basados principalmente en la pubescencia de los folíolos y en la forma y tamaño del cáliz, estandarte y en menor importancia de las alas.

De acuerdo a las nuevas combinaciones varietales propuestas en este trabajo, la especie L. andicola amplía su distribución en Chile, Perú y en Argentina a las provincias de Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Mendoza, quedando solo la variedad típica restringida a Mendoza y San Juan.

Se establecieron nuevos estados de conservación según la IUCN para todos los taxones categorizados como Vulnerables (VU) y Casi Amenazada (NT). En PlanEAr, se confirma la categoría 4 de la var. andicola, se recategoriza a la var. alivillosus (de 5 a

4) y se categorizan por primera vez a las variedades grisebachianus (4), subacaulis (3) y subinflatus (4). Además, se corrigen las citas erróneas de materiales tipos que figuran en la página web JSTOR.

La presente contribución representa un aporte valioso por la complejidad del grupo L. andicola, después de más de 40 años desde la última publicación relacionada con los taxones aquí estudiados. Asimismo, contribuye a la correcta identificación de los ejemplares botánicos coleccionados en los estudios florísticos en la región andina y sienta la base para futuros estudios sobre este grupo con diferentes enfoques científicos.

Contribución de los Autores

AMP dirigió y planificó la investigación del complejo taxonómico. AMP y MF coleccionaron plantas y datos de campo, recopilaron información bibliográfica, estudiaron e interpretaron materiales tipo y ejemplares de herbario. Ambas autoras contribuyeron con la redacción del manuscrito.

Agradecimientos

Las autoras agradecen la minuciosa revisión del manuscrito y los valiosos aportes por parte de los revisores. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los curadores de los herbarios consultados por las atenciones recibidas, el préstamo del material estudiado y el permiso para extraer muestras de materiales. Un especial agradecimiento a los curadores e investigadores del herbario del Royal Botanic Gardens (K), Drs. Alan Paton, Nicola Biggs y Sue Zmarzty por las deferencias recibidas durante las consultas realizadas en Kew. Al Dr. Gabriel L. Bernardello del IMBIV, nuestro agradecimiento por la amabilidad de responder a nuestros requerimientos y al Dr. Manuel Belgrano del Instituto Darwinion, quién nos envió imágenes de los especímenes solicitados. Agradecimientos especiales al Dis. Graf. Alejandro Barbeito por la diagramación de las tablas, ilustraciones y mapas. Un reconocimiento especial, a la memoria de la Biól. Lina Seisdedos, quién contribuyó con los estudios epidérmicos de varias especies, los cuales permitieron definir caracteres discriminantes de los taxones, y a la Dra. Patricia Perissé por el uso de imágenes de semillas provenientes de estudios conjuntos con AMP. Este trabajo se realizó con el financiamiento del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, en el marco del Proyecto B 2404, con la asistencia del Ing. José Gauffin en los viajes de recolección y el apoyo logístico del Dr. Andrés Ravelo, y del personal del CREAN-IMBIV-CONICET.

Bibliografía

AINOUCHE, A. & R. BAYER. 1999. Phylogenetic relationships in Lupinus (Fabaceae: Papilionoideae) based on internal transcribed spacer sequences (ITS) of nuclear ribosomal DNA. Am. J. Bot 86: 590-607. https://doi.org/10.2307/2656820

AINOUCHE, A. & R. J. BAYER. 2000. Genetic evidence supports the new Anatolian lupine accession, Lupinus anatolicus, as an Old World "rough-seeded" lupine (section Scabrispermae) related to L. pilosus. Folia Geobot. Phytotax. 35:83-95. https://doi.org/10.1007/BF02803088

AINOUCHE, A, R. J. BAYER & M. T. MISSET. 2004. Molecular phylogeny, diversification and character evolution in Lupinus (Fabaceae) with special attention to Mediterranean and African lupines. Pl. Syst. Evol. 246: 211-222. https://doi.org/10.1007/s00606-004-0149-8 AMARAL FRANCO, J. & A. R. PINTO DA SILVA. 1978. Lupinus L. En TUTIN, T. G., V. H. HEYWOOD, N. A. BURGES, D. M. MOORE, D. H. VALENTINE, S. M. WALTERS & D. A. WEBB (eds.), Flora Europea 2, pp. 105-106. Cambridge University Press, London.

ANTUNEZ DE MAYOLO, S. 1982. Tarwi in ancient Perú. En GROSS R. & E. S. BUNTING (eds.), Agricultural and Nutritional Aspects of Lupines. Proceedings of the 1st International Lupin Workshop, pp. 1-11. Lima-Cuzco, Perú. ASeRA, 2022 Atlas de Sequías de la República Argentina. https://www.crean.unc.edu.ar/2016/11/07/atlas-de-sequias-de-la-republica-argentina/ [Acceso: 10 octubre 2022].

ATCHISON, G. W., B. NEVADO, R. J. EASTWOOD, N. CONTRERAS-ORTIZ, C. REYNEL, S. MADRIÑÁN, D. A. FILATOV & C. E. HUGHES. 2016. Lost crops ofthe Incas: origins of domestication of the Andean pulse crop tarwi, Lupinus mutabilis. Am. J. Bot. 103: 1592-1606. https://doi.org/10.3732/ajb.1600171 BARNEBY, R. C. 1991. A new unifoliolate Lupinus (Fabaceae: Lupininae) from the Brazilian planalto. Brittonia 43: 168-170. https://doi.org/10.2307/2807049 BAER, E. V. 2011. Domestication of Andean lupin (L. mutabilis). En NAGANOWSKA, B., P. KACHLICKI & B. WOLKO (eds.). Lupin crops an opportunity for today, a promise for the future. Proceedings of the 13th International Lupin Conference, pp 129-132. Poznan, Polonia.

BARBOZA, G. E., J. J. CANTERO, F. E. CHIARINI, J. CHIAPELLA, S. FREIRE, C. O. NUÑEZ, V. PALCHETTI & L. ARIZA ESPINAR. 2016. Vascular plants of Sierra de Famatina (La Rioja, Argentina): an analysis of its biodiversity. Phytotaxa 248: 1-123. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.248.E1

BARROS, V. R., J. A. BONINSEGNA, I. A. CAMILLONI, M. CHIDIAK, G. O. MAGRÍN & M. RUSTICUCCI. 2014. Climate change in Argentina: trends, projections, impacts and adaptation. WIRES Clim Change 2014. https://doi.org/10.1002/wcc.316 BERMÚDEZ-TORRES, K., N. ROBLEDO QUINTOS, J. MARTÍNEZ HERRERA, A. TEI & M. WINK, M. 2000. Biodiversity of the genus Lupinus in Mexico. En VAN SANTEN E., M. WINK, S, WEISSMANN & P. ROEMER (eds.) Lupin, an Ancient Crop for the New Millenium. Proceeding of the 9th International Lupin Conference, pp. 294-296. Canterbury, Nueva Zelanda.

BIANCHI, A. R. & C. E. YÁNEZ. 1992. Las precipitaciones en el noroeste Argentino. Vol. 1, 2a ed., INTA, E.E.A. Salta.

BIANCO, C. A., J. J. CANTERO, C. O. NUÑEZ & L. PETRYNA. 2001. Flora del centro de la Argentina. Iconografía. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto.

BRAKO, L. & J. L. ZARUCCHI. 1993. Catalogue of the flowering plants and gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: 1197-1251. BURKART, A. 1952. Las Leguminosas Argentinas Silvestres y Cultivadas. 2° ed. Acme Agency, Buenos Aires.

BURKART, A. 1967. Leguminosae. En CABRERA, A. L. (ed.), Flora de la Provincia de Buenos Aires, 394647. Colec. Cient. INTA. Buenos Aires.

BURKART, A. 1987. Lupinus L. En TRONCOSO, N. & N. M. BACIGALUPO (eds.). Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina. Parte III. Dicotiledóneas. Arquiclamídeas. A. Salicales a Rosales (Incluso Leguminosae), pp. 628-638. Colec. Cient. INTA, Buenos Aires.

CABIDO, M., S. M. GARRÉ, R. MIATELLO, A. RAVELO, S. RAMBALDI & J. L. TASSILE. 2003. Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba. Agencia Córdoba D. A. C. y T. Serie C, Publicaciones Técnicas, Córdoba.

CABRERA, A. L. 1953. Manual de la flora de los alrededores de Buenos Aires. Ed. Acme. Buenos Aires.

CABRERA, A. L. 1971. Fitogeografía de la República Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot.14: 1-42.. CABRERA, A. L. 1994. Regiones fitogeográficas argentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Ed. Acme. Buenos Aires.

CABRERA, A. L. & E. M. ZARDINI. 1993. Manual de la Flora de los alrededores de Buenos Aires. 2° ed. Ed. Acme. Buenos Aires.

CALIGARI, P. D. S., P. ROMER, M. A. RAHIM, C. HUYGHE, J. NEVES-MARTINS & E. J. SAWICKA-SIENKIEWICZ. 2000. The potential of Lupinus mutabilis as a crop. En Knight, R. (ed.), Linking research and marketing opportunities for pulses in the 21 st century, pp. 569-573. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4385-1_54 CARLQUIST, S. 1961. Comparative Plant Anatomy. Holt, Rinchart & Winston, New York.

CHANDRA, S. 2003. Effects of leaf age on transpiration and energy exchange of Ficus glomerata, a multipurpose tree species of central Himalayas. Physiol. Mol. Biol. Plants 9: 255-260. https://doi.org/10.5897/AJB10.2641 CHANDRA, S. 2004. Effects of altitude on energy exchange characteristics of some alpine medicinal crops from central Himalayas. J. Agron. Crop. Sci. 190: 13-20. https://doi.org/10.1046/j.0931-2250.2003.00064.x

CONTRERAS-ORTIZ, N., G. W. ATCHISON, C. E. HUGHES & S. MADRIÑÁN. 2018a. Convergent evolution of high elevation plant growth forms and geographically structured variation in Andean Lupinus (Fabaceae). Bot. J. Linn. Soc. 187: 118-136. https://doi.org/10.1093/botlinnean/box095. CONTRERAS-ORTIZ, N., O. A. JARA-MUÑOZ & C. E. HUGHES. 2018b. The acaulescent rosette species of Lupinus L. (Fabaceae) of Colombia and Ecuador including a new species from Colombia. Phytotaxa 364: 061-070. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.364.E3.

COWLING, W. A., B. BUIRCHELL & M. E. TAPIA. 1998. Lupin, Lupinus L. International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). Roma, Italia.

D' AMBROGIO DE ARGÜESO, A. 1986. Manual de técnicas en histología vegetal. Hemisferio Sur. Buenos Aires.

DELUCCHI, G. 2006. Las especies vegetales amenazadas de la provincia de Buenos Aires: Una actualización. APRONA Bol. Cient. 39: 19-31.

DELUCCHI, G. & M. P. HERNÁNDEZ. 2015. Leguminosas amenazadas de la Argentina: criterios para categorizar su grado de amenaza. Historia Natural 5: 107-120.

DRUMMOND, C. S., R. J. EASTWOOD, S. T. S. MIOTTO & C. E. HUGHES. 2012. Multiple continental radiations and correlates of diversification in Lupinus (Leguminosae): Testing for key innovation with incomplete taxon sampling. Syst. Biol. 61: 443-460. https://doi.org/10.1093/sysbio/syr126

DUNN, D. B. & A. M. PLANCHUELO. 1981. Lupinus heptaphyllus (Velloso) Hassler vs. Lupinus hilarianus Benth. Taxon 30: 464-470. https://doi.org/10.2307/1220147

EASTWOOD, R. J. & C. E. HUGHES. 2008a. Origins of domestication of Lupinus mutabilis in the Andes. En Palta, J. A. & J. B. Berger (eds.). Lupins for Health and Wealth. Proceedings of the 12th international lupin conference, pp. 373-379. Fremantle, Western Australia.

EASTWOOD, R. J., C. S. DRUMMOND, M. T. SCHIFINO-WITTMANN & C. E. HUGHES. 2008b. Diversity and evolutionary history of lupins-Insights from new phylogenies. En PALTA, J. A. & J. B. BERGER (eds.). Lupins for Health and Wealth. Proceedings of the 12th international lupin conference, pp, 346-354. Fremantle, Western Australia.

FABBRONI, M., L. SEISDEDOS & A. M. PLANCHUELO. 2019. Morpho-anatomical review as a tool to identified biodiversity in andean Lupinus species complex. En CADIMA, X., A. GANDARILLAS, A. M. PLANCHUELO & A. RAVELO (eds.). Developing lupin crop into a modern and sustainable food and feed source. Proceedings of the 15th International Lupin Conference, pp. 128-129. Cochabamba, Bolivia.

FLORA DEL CONO SUR. 2022. Disponible en: http:// conosur.floraargentina.edu.ar/ [Acceso: 20 agosto 2022]

FLORA ARGENTINA. 2022. Plantas Vasculares de la República Argentina [online]. Disponible en: www. floraargentina.edu.ar. [Acceso: 20 agosto 2022].

GLADSTONES, J. S. 1974. Lupins of the Mediterranean Region and Africa. Technical Bull. 26. Depart. Agriculture Western Australia.

GODOY-BÜRKI, A. C., F. BIGANZOLI, J. M. SAJAMA, P. ORTEGA-BAES & L. AAGESEN. 2017. Tropical high Andean drylands: species diversity and its environmental determinants in the Central Andes. Biodivers. Conserv. 26: 1257-1273. https://doi.org/10.1007/s10531-017-1311-2

GÓMEZ SOSA, E. 1994. Leguminosae. En KIESLING, R. (ed.), Flora de San Juan. República Argentina. Volumen I: Pteridofitas. Gimnospermas. Dicotiledóneas Dialipétalas (Salicales a Leguminosas), pp. 257-332. Ed. Vázquez Mazzini. Buenos Aires.

GRISEBACH, A. H. R. 1879. Lupinus. Symbolae ad Floram Argentinam. Goett. Abh. 24: 98-99. GULISANO, A., S. ALVES, J. N. MARTINS & L. M. TRINDADE. 2019. Genetics and breeding of Lupinus mutabilis: An emerging protein crop. Front. Plant Sci. 10: 1385. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01385