Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO  uBio

uBio

Compartir

Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica

versión On-line ISSN 1851-2372

Bol. Soc. Argent. Bot. vol.57 no.4 Córdoba dic. 2022

http://dx.doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n3.34522

10.31055/1851.2372.v57.n3.34522

Etnobotánica

Usos tradicionales de las plantas medicinales en los Valles Calchaquíes, Salta, Argentina

Usos tradicionales de las plantas medicinales en los Valles Calchaquíes, Salta, Argentina

Mariela[/fname][surname]Fabbroni

[author role="nd"][fname]Carolina Beatriz[/fname][surname]Flores

Marina Fernanda[/fname][surname]Guzmán Ayarde

Federico Ornar[/fname][surname]Robbiati

1. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Avda. Bolivia 5150, 4400, Salta, Argentina.

2. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 1611, 5000, Córdoba, Argentina.

*marielafabbroni@gmail.com

Summary

Background and aims: The Calchaquí Valleys people still depend on medicinal plants to satisfy their health needs, despid rapid economic and social have changes degrade traditional medical knowledge. The objectives were i) to know the medicinal plants, ii) to inquire about the cultural importance of the plants concerning the diversity of uses in traditional medicine and the informant's consensus, iii) to describe the environments in which the plants were acquired, the disease, conditions treated and therapeutic practices and, iv) to compare the local pharmacopoeia with those of other nearby regions.

M&M: Open and semi-structured interviews were carried out with 30 participants, participant observation and garden guided tours in twelve locations and sites. The collected data were quali- and quantitatively analyzed.

Results: Herbalist amounts to 89 medicinal taxa, most of them are native (65%), of which 24 are cited for the first time. Medicinal utility versatility covers 51 conditions and diseases. The most widely used species was Geoffroea decorticans, used for respiratory conditions. The most versatile were Ruta chalepensis, Vachellia aroma, Sphaeralcea bonariensis and Ligaría cuneifolia. The body systems with the greatest consensus were pneumology, infectious disease, traumatology and musculoskeletal system.

Conclusions: The traditional herbal pharmacopoeia was updated. The population uses an essential range of plants where traditional practices and knowledge concur, with a diversity of selective criteria. Changes in conventional practices and knowledge and an informal flow of knowledge about plants are manifested.

Key words: Botanical knowledge, ethnobotany, knowledge revaluation, therapeutic practices.

Resumen

Introducción y objetivos: Los pobladores de los Valles Calchaquíes salteños aún dependen de las plantas medicinales para cubrir sus necesidades de salud pese a que los vertiginosos cambios económicos y sociales han erosionado el conocimiento médico tradicional. Los objetivos fueron i) conocer las plantas medicinales, ii) indagar acerca de la importancia cultural de las plantas en relación a la diversidad de usos en la medicina tradicional y el consenso de los informantes, iii) describir los ambientes de adquisición de las plantas, las dolencias, afecciones tratadas y las prácticas terapéuticas y, iv) comparar la farmacopea local con las de otras regiones cercanas.

M&M: Se efectuaron entrevistas abiertas y semiestructuradas a 30 participantes, observación participante y recorridos botánicos en 12 localidades y parajes. Los datos recolectados fueron analizados cuali-cuantitativamente.

Resultados: La riqueza herbolaria asciende a 89 taxones, la mayoría nativos (65%), de los cuales, 24 se citan por primera vez. La versatilidad utilitaria medicinal cubre 51 afecciones y dolencias. La especie con mayor uso fue Geoffroea decorticans, empleada para afecciones respiratorias. Las más versátiles fueron Ruta chalepensis, Vachellia aroma, Sphaeralcea bonariensis y Ligaría cuneifolia. Los sistemas corporales con mayor consenso fueron neumonología e infectología, traumatología y aparato locomotor.

Conclusiones: Se actualizó la farmacopea vegetal tradicional. La población emplea un importante abanico de plantas donde concurren prácticas y saberes tradicionales, con diversidad de criterios selectivos. Se manifiestan cambios en las prácticas y saberes tradicionales y un flujo informal del conocimiento sobre las plantas.

Palabras clave: Conocimiento botánico, etnobotánica, revalorización de saberes, prácticas terapéuticas.

Introducción

La medicina tradicional es el conjunto de prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan remedios basados en plantas, animales o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir enfermedades (OMS, 2002). Sin embargo, su pervivencia y uso seguro, requiere del aprovechamiento sostenible de estos recursos naturales y de la conservación del conocimiento tradicional asociado, incluida la correcta identificación de las especies utilizadas (Luján, 2006), como así también disponer de medicamentos con calidad, seguridad y eficacia contrastados, de herramientas de información rigurosas y fiables para los profesionales sanitarios, además de proporcionarles la oportunidad de adquirir una formación sólida en Fitoterapia (Lozoya & Cañigueral, 2006).

Los procesos de transculturación que afectan a las comunidades indígenas y campesinas han llevado a desvalorizar este tipo de conocimientos ancestrales sobre el uso de las plantas (Caballero, 1986). Sin embargo, la crisis de la biomedicina y el empobrecimiento de los países latinoamericanos, ha llevado, entre otras razones, a la utilización del saber médico tradicional incluso a su impulsión, porque dichos saberes pueden facilitar la intervención y participación comunitaria, además de ser eficaz en el tratamiento de determinados problemas de salud (Menéndez, 1994). A su vez, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce la importancia de la medicina tradicional o folklórica y promueve el diseño de estrategias nacionales para su regulación e incorporación al sistema médico formal, aunque los resultados son aún deficientes (Hilgert, 2009).

Estos saberes siguen vivos entre muchas comunidades locales como las andinas y regiones colindantes. En su medicina tradicional, las enfermedades pueden considerarse como productos del desequilibrio del orden natural y social (Soria, 2003; Carvajal, 2004) o también como la desarmonía por exceso o defecto de algún factor (desbalances alimenticios, golpes, desarmonía entre cuerpo y espíritu, entre otros) (Idoyaga Molina, 2000). Por ello, para proponer un tratamiento adecuado es imprescindible el conocimiento del origen y causa de cada dolencia o afección (Martínez, 2017).

Los estudios etnobotánicos medicinales con tradición en el noroeste argentino (NOA, incluyendo las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), se abordaron desde una perspectiva histórica, social y cultural (Palma, 1978; Perez de Nucci, 1988). Por ejemplo, en los Valles Calchaquíes de Salta, las primeras prospecciones etnobotánicas médicas se realizaron en el Departamento Molinos que exploraron los conocimientos de estas comunidades sobre las plantas medicinales y la importancia de la flora medicinal (Crivos, 1978; Crivos & Eguía, 1980; 1981, 1982; Crivos & Martínez, 1996, 1998; Pochettino & Martínez, 2001; Martínez & Pochettino, 2004a; Remorini et al., 2020) y recientemente en La Poma, en el extremo norte de los valles (Rodríguez Echazú et al., 2019). Sin embargo, son escasos los estudios etnobotánicos medicinales que incluyan otros departamentos y localidades importantes como Cafayate, San Carlos y Cachi y parajes distantes como Amblayo, con entornos naturales y vegetación diferente y con otros actores sociales, sobre todo teniendo en cuenta que, en las localidades más alejadas, aún dependen directa o indirectamente de las plantas para cubrir sus necesidades de alimento, medicina y vivienda (Martínez & Pochettino, 2004a).

El noroeste argentino (NOA) es una de las regiones con mayor diversidad vegetal del país (Zuloaga et al., 1999). Alrededor del 15% (1529-1537 especies) del total de especies de la flora argentina con fines medicinales (Rondina et al, 1999; Barboza et al, 2009) se registraron en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. Asimismo, la ecorregión del Monte, representada en los Valles Calchaquíes, es la más diversa en especies endémicas medicinales y en territorio salteño se documentaron el 23% (795 taxa) del total de la flora provincial como flora medicinal (Barboza et al., 2009) que, a su vez, es la provincia con mayor diversidad específica del país (3432 especies, Zuloaga et al., 2008).

En las últimas décadas del siglo XX, los Valles Calchaquíes han sido escenario de conflictos socioterritoriales suscitados por el avance de políticas capitalistas (Cruz & Morandi, 2017). Este proceso de modernización y desarrollo del capital en la agricultura, en el turismo, en emprendimientos inmobiliarios y en la minería extractivista (Pais, 2010; Manzanal, 2012) trajo aparejado inicialmente, el abandono por migración del hábitat rural disperso de la población joven hacia fuera de los valles y, con ello, el decrecimiento, envejecimiento y la despoblación vallista (Crivos et al, 2008; Cruz & Morandi, 2017). De forma simultánea se fueron dando y configurando procesos de creación y recreación de la cultura y la identidad (Morandi & Cruz, 2020), como así también la conversión del campesinado en comunidades de pueblos originarios (Bengoa, 2003) que es clave en esta dinámica socio-cultural y territorial-ambiental. Estas transformaciones del entorno están acelerando los procesos de destrucción ambiental y al mismo tiempo, ponen en peligro la diversidad cultural produciendo una pérdida irrecuperable del conocimiento tradicional, en particular el que trata los saberes sobre la flora medicinal (Simoni & Perea, 2016). Se suman, además, la no internalización del valor ecológico y social, el desconocimiento de las pautas culturales que regulan el uso de las plantas y la ausencia de un marco legal adecuado que regule su extracción por parte de los recolectores y comercializadores de las plantas medicinales (Martínez, 2017). En este contexto, los estudios modernos vinculados a la etnomedicina son importantes dado que profundizan aspectos más interpretativos de corte antropológico e incorporan miradas nuevas a partir de la ecología por lo que podrían jugar un rol preponderante en las tomas de decisiones en el manejo de recursos naturales, su protección y conservación, incluyendo a las comunidades humanas (Trillo et al., 2011).

En este marco, esta investigación tiene como objetivos: i) conocer las plantas nativas y exóticas de interés medicinal en los Valles Calchaquíes salteños, ii) indagar acerca de la importancia cultural de las plantas en relación a la diversidad de usos en la medicina tradicional y el consenso de los informantes; iii) describir los ambientes de adquisición de las plantas, las dolencias, afecciones tratadas y las prácticas terapéuticas y iv) comparar la farmacopea local con las de otras regiones cercanas.

Materiales y Métodos

Area de estudio

Los Valles Calchaquíes conforman una depresión tectónica entre las Cumbres Calchaquíes y las sierras de Quilmes o del Cajón abarcando parte de los territorios de las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca en Argentina (Galván, 1981). El área de estudio (14.717 km2) corresponde a una parte de los Valles Calchaquíes ubicados al suroeste de la provincia de Salta (25° 27' y 26° 14' de latitud sur y 66° 15' y 65° 48' de longitud oeste) (Ortega-Baes et al., 2012; Zelarayán & Fernández, 2015) (Fig. 1). Estos valles están atravesados por el río homónimo y están situados entre los 1.680 msnm en Cafayate al sur y 3.015 msnm en La Poma al norte. Políticamente, los Valles Calchaquíes en territorio salteño, pertenecen a los Departamentos Cachi, Cafayate, La Poma, Molinos y San Carlos. El clima es seco y templado, perteneciente al Clima Árido de Sierras y Bolsones con altos índices de radiación solar, continentalidad y lluvias escasas, con nevadas en las altas cumbres (Pontussi et al, 1995; Paoli et al, 2002). Las temperaturas varían en función de la altura y de la latitud oscilando entre los 20°C y 25°C con máximas de 35°C en verano y mínimas de 5°C y hasta 15°C bajo cero en los inviernos muy rigurosos (Arias & Bianchi, 1996). Desde el punto de vista florístico, los Valles Calchaquíes pertenecen a un mosaico de cinco Provincias Fitogeográficas representadas en diferentes sectores y altitudes de los valles: Altoandina, Chaqueña, Prepuneña, Puneña y del Monte (Oyarzabal et al, 2018).

La población de los Valles Calchaquíes está formada por 36.571 habitantes que representa solo el 3% del total provincial (1.214.441 habitantes) y se distribuye en los cinco Departamentos que componen el área de estudio (INDEC, 2010; Anuario Estadístico, 2015). Casi la mitad de la población (46%) habita en zonas rurales y en localidades de menos de 2.000 habitantes, tal es así que, en los Departamentos de La Poma y Molinos, toda la población es considerada rural. Las localidades con mayor cantidad de habitantes se encuentran sobre la Ruta Nacional N° 40 que recorre los valles en sentido norte-sur. A nivel departamental y según el Censo 2010, Cafayate registró la mayor población urbana (13.698 habitantes) y la menor población rural (1.152 hab.) en relación al resto de los Departamentos del área de estudio. En orden decreciente de población total se mencionan los Departamentos de Cafayate (14.850 habitantes); Cachi (7315), San Carlos (5740), Molinos (5652) y La Poma (1738). Respecto a los pueblos y parajes, Animaná posee la mayor cantidad de habitantes (1276) y los restantes incluidos en este estudio, poseen menos de 600 (Seclantás: 560 hab., Payogasta: 532 y Amblayo: 352) (INDEC 2010; Anuario Estadístico, 2015). De acuerdo a los datos consultados se evidencia una gran variabilidad entre las proporciones entre los habitantes rurales y urbanos (INDEC, 2010).

Sus habitantes conforman una población rural "mestiza", resultado de matrimonios mixtos entre españoles e indígenas a través de un largo proceso de conquista y colonización del noroeste argentino (Martínez et al., 2004). A partir de la reforma constitucional en 1994 que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el Estado Argentino promovió diversas políticas públicas orientadas, entre otros objetivos, a la organización y reconocimiento de parte de la población como pueblos o comunidades originarias. A lo largo de la década del 2000, a nivel país, los descendientes prehispánicos, se organizaron en comunidades originarias o indígenas formales, integradas por personas que se autoreconocen como descendientes (porque tienen algún antepasado), o pertenecientes a algún pueblo indígena u originario (porque se declaran como tales) (Cerra, 2014). Posteriormente, en la provincia de Salta, se relevaron 330 comunidades de pueblos indígenas, entre los cuales se reconoce al pueblo Diaguita-calchaquí que ocupa parte de los Valles Calchaquíes. Este grupo cuenta con alrededor de 14.000 habitantes según el Censo del año 2001 (INDEC; 2010; Cerra, 2014). Mientras que, en la parte más alta de su geografía, al norte de los Valles Calchaquíes, los pequeños poblados se organizaron en comunidades Atacamas (Rodríguez Echazú et al., 2019).

La economía regional comprende las actividades agropecuarias, siendo preponderante la agricultura bajo riego y, en menor medida, la ganadería de ovinos y caprinos como complemento de las economías familiares (Pais, 2010). Sin embargo, en la última mitad del siglo XX, la economía de los Valles Calchaquíes se ha reconfigurado a partir de las nuevas formas de producción asociadas a las demandas del mercado (cultivo de pimiento para pimentón, vitivinicultura y turismo) (Marinangeli & Páez, 2019). Asimismo, los pobladores locales se nuclearon formalmente en organizaciones gremiales de pequeños y medianos productores como los consorcios de riego, centros vecinales y las asociaciones civiles vinculadas a los derechos de los pueblos originarios y también las económicas-sociales como las cooperativas agropecuarias, las asociaciones y mutuales (Walter, 2016).

Recopilación de datos

La información acerca de los nombres populares, usos medicinales, formas de preparación, administración, abastecimiento de los recursos vegetales y prácticas curativas que los incluyen, se obtuvo mediante recorridos botánicos, observación participante y entrevistas abiertas y semiestructuradas (Albuquerque & Lucena, 2004). Los colaboradores entrevistados se seleccionaron por muestreo no probabilístico, de tipo selección racional, es decir a personas que reportaron el uso de plantas medicinales (Albuquerque et al., 2010). Los colaboradores entrevistados fueron 30, logrando la saturación de la muestra dado que los nuevos informantes ya no aportaron información novedosa (Hernández Sampieri et al., 2014). Para poder llegar a los entrevistados se contactaron a los líderes e integrantes locales de organizaciones no gubernamentales e instituciones intermedias que señalaron a los informantes calificados como conocedores del tema en cuestión (Gil, 2002; Arenas, 2003). Se adoptó complementariamente la técnica "bola de nieve" (Bailey, 1994) para llegar a personas que utilizan plantas medicinales y que son reconocidas como tales por la comunidad.

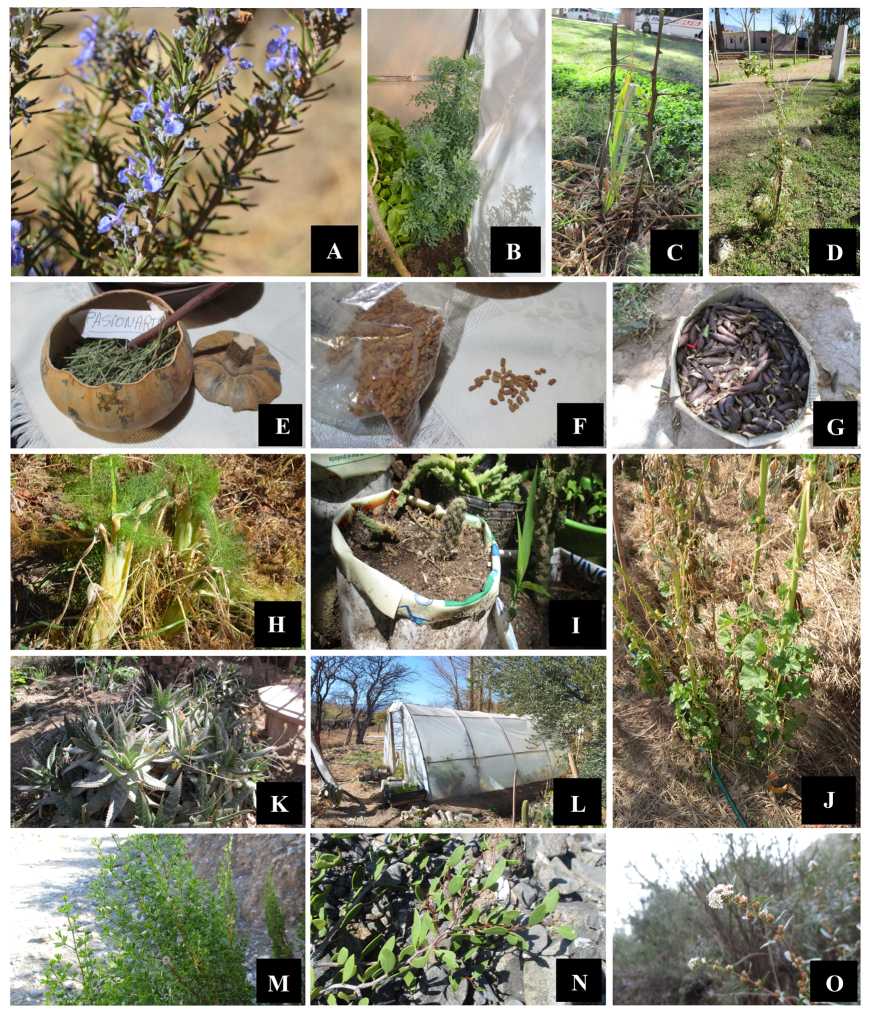

Las entrevistas y los recorridos etnobotánicos se realizaron a informantes de Amblayo, Animaná, Cachi, Cafayate, La Poma, Payogasta, San Carlos y Seclantás y de los parajes El Barrial, El Divisadero, San Antonio y San Lucas (Fig. 1). Previamente se obtuvo la firma y en algunos casos el acuerdo oral del Consentimiento Previo Informado (ISE, 2021). Las edades de los participantes oscilaron entre 23 y 85 años de edad. La mayoría fueron jubilados (23%) y pequeños productores y empleados (17% respectivamente), le siguen las amas de casa (13%), dirigentes de organizaciones y comunidades indígenas (7%), estudiantes y artesanos (10 y 7% respectivamente) como así también profesionales independientes (6%). Los participantes reconocieron las especies mediante plantas frescas, muestras herborizadas y fotografías y aportaron datos sobre los usos tradicionales de las plantas (Fig. 2A, B); además se visitaron los mercados artesanales de Cachi y San Carlos (Fig. 2C, D). Se obtuvo información adicional acerca de la nomenclatura de las dolencias folk y prácticas terapéuticas mediante entrevistas abiertas, recurrentes, extensas y en profundidad a cinco informantes calificados incluidos en el total de la muestra (30). Para su posterior análisis, las entrevistas se registraron con grabador, cuadernos de notas y registro fotográfico. La colección de los materiales vegetales se realizó durante los recorridos botánicos junto a los pobladores en diferentes viajes de campo realizados durante los años 2017 y 2021 (Fig. 2E, F).

Análisis de datos

El material botánico recolectado fue herborizado e identificado en gabinete, mediante observación en lupa, utilizando especímenes de herbario de referencia (Tabla 1) y bibliografía botánica (Dimitri & Parodi, 1987). Los nombres científicos se actualizaron con la Flora Argentina (2021) para taxones autóctonos, exóticos adventicios y naturalizados (Zuloaga & Morrone, 1999); y para los exóticos cultivados se consultó World Flora Online (2021). Algunos especímenes de referencia citados en el presente trabajo (Tabla 1) corresponden a la colección de los herbarios CORD, MCNS y SF (acrónimos según Thiers, actualización permanente). También se recolectaron ejemplares in situ para su posterior incorporación al MCNS. Además, se preparó y donó a la Comunidad Diaguita Calchaquí Condorhuasi un herbario de campo con especímenes de interés medicinal (Fig. 2 G, H).

Fig. 2. A: Entrevistas en San Carlos. B: Reconocimiento de plantas de herbario, Cafayate. C-D: Venta de plantas medicinales en los mercados artesanales. E-F: Recorrido botánico en San Carlos y Cafayate. G: Herbario de campo de plantas medicinales. H: Donación del herbario de campo a la Comunidad Diaguita Calchaquí Condorhuasi, San Carlos.

Tabla 1. Plantas empleadas en la medicina tradicional por los pobladores de los Valles Calchaquíes de Salta. S/E: sin espécimen de herbario. Con

asterisco (*) se señalan los taxones novedosos.

![]()

859

| Familia | Nombre científico | Nombre local | Ejemplar de herbario | Estatus | Aplicaciones terapéuticas | Sistemas corporales | " .. Órganos Preparación y 3 . " .... .. vegetales administración , . empleados |

| Amara nthaceae | Mernanthera pungens Kunth | Yerba del pollo | Fabbroni & Flores 1780 | Nativo | Digestivo | Gastroenterología | Decocción o infusión Raíz del raspado de la raiz como bebida fría (niños) |

| Amaryllidaceae | Allium sativum L. | Ajo | S/E | Exótico | Antihelmítico. Dérmico. "Aleja las malas energías" | Dolencias folk. Parasitología y toxicología. Dermatología | Sahumado con Tallos catáfilas (hojas y hojas blancas que cubren (bulbos) el diente), famaya, coninchin, jarilla, romero, lavanda y ruda. Decocción e infusión con mezcla de ruda, romero. Consumo del diente crudo con agua o leche. Mezcla con ruda y romero (picazón). |

| Amaryllidaceae | Allium cepa L. | Cebolla | S/E | Exótico | Expectorante | Neumonología e infecto logia | Consumo fresco Hojas del bulbo rallado (catáfilas) con miel de abeja |

| Anacardiaceae | Schinus areira L. | Cerquero, molle terevinto, moy chiri | Fabbroni & Flores 1790 | Nativo | Bronquitis | Neumonología e infectología | Decocción o infusión Hojas |

| Apiaceae | Apium graveolens L. | Apio | Fabbroni & Robbiati 1690 | Exótico | Digestivo | Gastroenterología | Decocción o infusión Hojas |

| Apiaceae | Foeniculum vulgare Mili. | Hinojo | Correa 269 | Exótico | Carminativo. Digestivo. Antiemético | Gastroenterología | Decocción o infusión Hojas |

| Apiaceae | Pimpinella anisum L. | Anis | S/E | Exótico | Antiemético | Gastroenterología | Decocción e infusión Hojas de frutos con hojas de hinojo (niños) |

| Apocynaceae | Araujia odorata (Hook. & Arn.) Fontella & Goyder | Doca | Novara 10048 | Nativo | Expectorante | Neumonología e infectología | Baño caliente con Frutos agua de cocción |

| Familia | Nombre científico | Nombre local | Ejemplar de herbario | Estatus | Aplicaciones terapéuticas | Sistemas corporales | Preparación y administración | Órganos vegetales empleados |

| Asteraceae | Aphyllocladus spartioides Wedd.* | Famaya, pichana | Fabbroni & Robbiati 1654 | Nativo | "Aleja las malas energías y calienta los huesos y el cuerpo". | Dolencias folk | Sahumado con ajo, jarilla, coninchin, romero, lavanda y ruda. | Tallos y hojas |

| Asteraceae | Achyrocline tomentosa Rusby* | Marcela hembra | Novara 1641 | Nativo | Expectorante | Neumonología e infectología | Baño caliente con agua de cocción | Tallos y hojas |

| Asteraceae | Artemisia absinthium L. | Ajenjo | Hilgert 2226 (SF) | Exótico | Flepático | Gastroenterología | Decocción o infusión Flojas | |

| Asteraceae | Artemisia copa Phil. | Copa copa | Fabbroni 417 | Nativo | Expectorante. Digestivo | Neumonología e infectología. Gastroenterología | Decocción o infusión | Tallos y hojas |

| Asteraceae | Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. | Aliso de río | Fabbroni & Flores 1779 | Nativo | Antiparasitario | Parasitología y toxicología | Infusión | Flojas |

| Asteraceae | Cyclolepis genistoides Gillies ex D. Don | Palo azul | MCNS 247 | Nativo | Diurético | Urología y nefrología | Decocción o infusión mezclada con flor de tuna y pelos de choclo | Flojas |

| Asteraceae | Matricaria chamomilla Blanco | Manzanilla | S/E | Exótico | Digestivo. Antiemético | Gastroenterología | Infusión de saquitos de té | Flores |

| Asteraceae | Pectis sessiliflora (Less.) Sch. Bip.* | Anchiyuyo | Fabbroni & Flores 1794 | Nativo | Digestivo | Gastroenterología | Decocción o infusión | Flores |

| Asteraceae | Perezia pungens Less. | Marancel | Fabbroni & Gauffin 723, 1128 | Nativo | "Cura la matriz y el pulso" | Dolencias folk | Decocción o infusión | Raíz |

| Asteraceae | Pseudognaphalium gaudichaudianum (DC.)Anderb.* | Vira vira | Novara et al. 1062 | Nativo | Expectorante | Neumonología e infectología | Baño con el agua de cocción | Planta entera |

| Asteraceae | Tagetes minuta L. | Suico | Novara 7809 | Nativo | Digestivo | Gastroenterología | Infusión (mate) | Flojas |

| Asteraceae | Tagetes terniflora Kunth* | Pata i sapo | Fabbroni 517 | Nativo | Antiinflamatorio | Traumatología y aparato locomotor | Fricción con grasa de suri (origen animal Rhea americana) | Planta entera |

| Asteraceae | Xanthium spinosum L. | Cepa caballo | Novara 7356 | Nativo | Diurético. Cardiotónico | Urología y nefrología. Cardiovascular | Decocción o infusión Flojas como bebida fría sola o mezclada con cola de caballo | |

| Familia | Nombre científico | Nombre local | Ejemplar de herbario | Estatus | Aplicaciones terapéuticas | Sistemas corporales | " .. Órganos Preparación y 3 , . . . . .. vegetales administración . . empleados |

| Asteraceae | Xenophyllum poposa (Phil.) V. A. Funk | Pupusa | S/E | Nativo | Expectorante. "Calienta el cuerpo". | Neumonología e infectología. Dolencias folk | Decocción o infusión Planta entera |

| Boraginaceae | Borago officinalis L. | Borraja | Novara 3032 | Exótico | Expectorante. Depurativo. Febrífugo. Energizante | Neumonología e infectología. Cardiovascular. Preventivo | Decocción o infusión Tallos, hojas con agua o leche y flores o con azúcar quemada (en niños a partir de los 6 meses con 1 hoja por mamadera). |

| Boraginaceae | Ixorhea tschudiana Fenzl* | Coninchin | Fabbroni & Novara 775 | Nativo | "Aleja las malas energías" | Dolencias folk | Sahumado Tallos y con ajo, jarilla, hojas famaya, romero, lavanda y ruda |

| Brassicaceae | Lepidium didymum L. | Quimpe | Fabbroni & Robbiati 1658 | Nativo | Digestivo. Diurético. Antibiótico | Gastroenterología. Urología y nefrología. Preventivo | Decocción o infusión Flojas para gárgaras y como bebida fría con cola de caballo |

| Cactaceae | Airampoa airampo (Azara) Doweld | Airampo | Novara & Kiesling 13233 | Nativo | Febrífugo. Antioftálmico | Preventivo | Decocción o infusión Semillas |

| Cactaceae | Opuntia ficus-indica (L.) Mili. | Tuna, pala i tuna | Novara & Kiesling 13262 | Exótico | Antidiabético. Cardiotónico. Digestivo. Diurético. Flepático. | Endocrinología, neurología y psiquismo. Gastroenterología. Cardiovascular. Urología y nefrología | Como bebida Tallos fría luego de una suculentos noche de reposo (al y flores sereno). Decocción o infusión de la flor, pelos del choclo y palo azul como bebida fría. |

| Caparidaceae | Atamisquea emarginata Miers ex Flook. & Arn. | Atamisqui | Fabbroni & Flores 1765 | Nativo | Flepático. Antiartrítico. Antireumático | Gastroenterología. Traumotología y aparato locomotor | Decocción o infusión Flojas (sabor amargo) |

| Celastraceae | Maytenus viscifolia Griseb. | Sombra i toro | Fabbroni & Flores 1766 | Nativo | Báquico | Neumonología e infectología | Decocción o infusión Flojas |

| Chenopodiaceae | Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants | Paico | Novara 7632 | Nativo | Digestivo | Gastroenterología | Decocción o infusión Flojas |

| Familia | Nombre científico | Nombre local | Ejemplar de herbario | Estatus | Aplicaciones terapéuticas | Sistemas corporales | Preparación y administración | Órganos vegetales empleados |

| Chenopodiaceae | Dysphania mandonii (S. Watson) Mosyakin & Clemants | Arcayuyo | Fabbroni & Gauffin 516 | Nativo | Digestivo. Antinflamatorio | Gastroenterología. Ginecología y obstetricia | Decocción o infusión Flojas | |

| Cucurbitaceae | Citrullus lanatus (Thunb.) Mattsum & Nakai* | Sandia | S/E | Exótico | Febrífugo | Neumonologia e infectología | Aplicación de semillas molidas y mezcladas con flores de azahar | Semillas |

| Ephedraceae | Ephedra triandra Tul. emend. J.H. Hunz. | Tramontana | Fabbroni & Flores 1787 | Nativo | Diurético. Dérmico. Antiulceroso. Antireumático. "Cura la matriz" | Dolencias folk. Urología y nefrología. Dermatología. Gastroenterología. Traumatología y aparato locomotor | Baño con agua de cocción | Tallos |

| Equisetaceae | Equisetum sp. | Cola de caballo | Palací 88; Novara 3377 | Nativo | Diurético. Cardiotónico | Urología y nefrología. Cardiovascular | Decocción o infusión. Mezcla con pala i tuna y pelos de choclo, como bebida fría con quimpe o cepa caballo | Tallos |

| Euphorbiaceae | Euphorbia hirta L. var. ophtalmica (Pers.) Allem & Irgang* | Leche de golondrina | Fabbroni & Flores 1774 | Nativo | Febrífugo | Preventivo | Decocción o infusión | Planta entera |

| Euphorbiaceae | Euphorbia serpeas Kunth* | Yerba meona, leche de golondrina chica | Fabbroni & Flores 1781 | Nativo | Diurético. Dérmico. Febrífugo. Digestivo | Dermatología. Urología y nefrología. Gatroenterologia. Preventivo | Decocción o infusión | Planta entera |

| Lamiaceae | Clinopodium bolivianum (Benth.) Kuntze* | Muña muña | Novara 3520 | Nativo | Digestivo. Cardiotónico Gastroenterología. Ginecología y obstetricia | Decocción o infusión | Tallos y hojas | |

| Lamiaceae | Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze | Muña muña, yuyito del amor | Fabbroni & Gauffin 1715 | Nativo | Digestivo. Estimulante. Cardiotónico. Oxitócico | Gastroenterología. Cardiovascular. Ginecología y obstetricia | Decocción o infusión como bebida fría. | Tallos y hojas |

| Lamiaceae | Clinopodium odorum (Griseb.) Harley* | Muña muña | Fabbroni & Gauffin 1841 | Nativo | Digestivo | Gastroenterología | Decocción e infusión | Tallos y hojas |

| Familia | Nombre científico | Nombre local | Ejemplar de herbario | Estatus | Aplicaciones terapéuticas | Sistemas corporales | Preparación y administración | Órganos vegetales empleados |

| Lamiaceae | Lavandula angustifolia Mili. | Lavanda | S/E | Exótico | "Aleja las malas energías" | Dolencias folk | Sahumado con ajo, famaya, coninchin, jarilla, romero y ruda | Tallos, hojas y flores |

| Lamiaceae | Marrubium vulgare L. | Verbena, yuyo del sapo, yerba sapo | Fabbroni & Robbiati 1659, 1689 | Exótico | Flepático. Antiequimótico. Antiulceroso. Antiequimótico | Dermatología. Gastroenterología. Traumatología y aparato locomotor | Decocción o infusión | Tallos y hojas |

| Lamiaceae | Melissa officinalis L. | Toronjil | Novara 3024 | Exótico | Digestivo | Gastroenterología | Infusión (mate) | Flojas |

| Lamiaceae | Ocimum basilicum L. | Albahaca morada (hojas moradas) y albahaca risa (hojas verdes) | S/E | Exótico | Cardiotónico. Sedante | Cardiovascular | Decocción o infusión Flojas | |

| Lamiaceae | Origanum vulgare L. | Orégano | S/E | Exótico | Cardiotónico. Analgésico | Ginecología y obstetricia. Cardiovascular | Decocción o infusión como bebida fría | Tallos y hojas |

| Lamiaceae | Rosmarinus officinalis L. | Romero | S/E | Exótico | Digestivo. Cardiotónico. Antipruriginoso. "Aleja las malas energías" | Cardiovascular. Gastroenterología. Dermatología. Dolencias folk | Decocción o infusión de hojas. Sahumado con tallos y hojas, ajo, famaya, coninchin, jarilla, lavanda y ruda. Mezcla con ruda y ajo (picazón). | Tallos y hojas |

| Lamiaceae | Salvia cuspidata Ruiz & Pav. subsp. gilliesii (Benth.) J. R. 1. Wood | Salvia, salva la puna | Fabbroni & Flores 1793 | Nativo | Anticefalángico | Endocrinología, neurología y psiquismo | Lavado de la cabeza con agua de cocción | Planta entera |

| Lauraceae | Persea americana Mili.* | Palta anisada, palta | Novara & Hadid 9070 | Exótico | Digestivo. Estimulante. Carminativo | Gastroenterología. Endocrinología, neurología y psiquismo | Decocción o infusión Flojas | |

| Leguminosae | Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart | Chañar | Fabbroni & Gauffin 842 | Nativo | Báquico. Expectorante | Neumonología e infectología | Cocción prolongada de frutos maduros (arrope). Infusión de hojas y flores (mate) | Tallos, hojas y flores |

| Familia | Nombre científico | Nombre local | Ejemplar de herbario | Estatus | Aplicaciones terapéuticas | Sistemas corporales | Preparación y administración | Órganos vegetales empleados |

| Leguminosae | Parkinsonia praecox (Ruiz & Pavón) Hawkins | Brea | Fabbroni & Gauffin 1194 | Nativo | Digestivo. Antidiarreico. Diurético. Litolítico. "Cura de susto y el estómago frío" | Gastroenterología. Urología y nefrología. Dolencias folk | Decocción o infusión de hojas, flores y resina como bebida fría. Cenizas tibias del tallo en cruz en el vientre (cura en secreto). | Tallos, hojas, flores y resina |

| Leguminosae | Prosopis alba Griseb. | Algarrobo blanco | Fabbroni & Gauffin 1193 | Nativo | Expectorante. Laxante. Antimicótico | Gastroenterología. Neumonología e infectología. Dermatología | Decocción o infusión de tallos, hojas y raíces. Cocción prolongada de frutos (arrope) | Raíces, tallos y hojas |

| Leguminosae | Prosopis ferox Griseb. | Churqui, churqui blanco | Fabbroni & Gauffin 1180 | Nativo | Digestivo. Antidiarreico | Gastroenterología | Decocción o infusión mezclada con cáscaras de granada, o de frutos tostados con burrito. | Frutos |

| Leguminosae | Prosopis nigra (Griseb.) Hieran. | Algarrobo negro, árbol negro | Fabbroni & Gauffin 875 | Nativo | Expectorante. Báquico. Estimulante | Neumonología e infectología. Gastroenterología | Decocción o infusión de frutos tostados en las brasas del mismo árbol, frutos del moy chiri y miel de abeja o azúcar tostada | Frutos |

| Leguminosae | Prosopis strombulifera (Lam.) Benth.* | Mastuerzo, retortuño, curo, fideíto | Fabbroni & Gauffin 1102 | Nativo | Diurético. Hepático. Báquico. "Aleja las malas energías" | Gastroenterología. Neumonología e infectología. Urología y nefrología. Dolencia folk | Decocción o infusión de brotes, de frutos (tostados o no) como bebida fría con miel de abeja. Sahumados con frutos para alejar las "malas energías". Baños calientes con el agua de cocción de frutos | Tallos, hojas y frutos |

| Leguminosae | Senria aphylla (Cav.) H. S. Irwin & Barneby* | Pichana, retamilla, pichanilla, pichaña, pichana amarga, retama | Fabbroni & Gauffin 848 | Nativo | Antiparasitario | Parasitología y toxicología | Lavados con el agua de reposo (un día) de los tallos verdes resfregadas. No usar líquido muy oscuro porque adomece la cabeza del niño | Tallos |

| Familia | Nombre científico | Nombre local | Ejemplar de herbario | Estatus |

| Leguminosae | Senna crassiramea (Benth.) H. S. Irwin & Barneby* | Retama, sumalagua | Fabbroni & Gauffin 1149, 1784 | Nativo |

| Leguminosae | Trigonella foenum-graecum L.* | Fenogreco | S/E | Exótico |

Aplicaciones

terapéuticas

Febrífugo. "Calienta el cuerpo y huesos, cura el susto, hace hablar a los niños y saca las penas del corazón" Antipruriginoso

Sistemas Preparación y

corporales administración

Preventivo. Decocción o infusión

Dolencias folk

Órganos

vegetales

empleados

Tallos y flores

Dermatología

Leguminosae Vachellia aroma (Gillies Tusca Fabbroni & Nativo

ex Hook. & Arn.) Gauffin 838

Seigler & Ebinger

Diuréico. Flepático. Depurativo. Litolítico. Flematínico. Vulnerario.

Flipocolesterolemiante

Dermatología.

Gastroenterología.

Urología y

nefrología.

Ginecología

y obstetricia.

Cardiovascular

Decocción de semillas molidas. Aplicación en zona afectada. Decocción o infusión de la corteza ("cáscaras" del tronco y raíz) como bebida fría o té. Frutos molidos aplicados en herida. Precaución ante reacciones alérgicas y espasmos. Decocción o infusión de frutos tostados con almidón de maíz y miel o azúcar Decocción o infusión. Lavaje y refriega de la zona afectada.

Decocción o infusión de la cáscara del fruto con miel de abejas o con frutos tostados de churqui blanco. Decocción o infusión de hojas (bebés). Baños de asiento con raíces.

Semillas

Corteza de tallo, raíz y frutos

| Leguminosae | Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger | Churqui, espinillo | Fabbroni & Gauffin 1304 | Nativo |

| Loranthaceae | Ligaría cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. | Liga, liga negra, liga roja | Fabbroni & Flores 1769 | Nativo |

| Lythraceae | Púnica granatum L. | Granada | S/E | Exótico |

Digestivo

Emoliente. Cardiotónico. Antiséptico. Abluente. Depurativo. "Cura la matriz y el pulso" Báquico. Antidiarreico. Digestivo

Malvaceae

Sphaeralcea bonariensís Malvavisco, (Cav.) Griseb. malvisco

Novara

Nativo

Dermático.

Estomático. Febrífugo. Diurético. Antimicótico

Gastroenterología

Dermatología. Ginecología y obstetricia. Cardiovascular. Dolencias folk Neumonología e infectología. Gastroenterología

Dermatología.

Gastroenterología.

Urología y

nefrología.

Ginecología

y obstetricia.

Preventivo

Frutos

Hojas

Frutos

Raíz y hojas

| Familia | Nombre científico | Nombre local | Ejemplar de herbario | Estatus | Aplicaciones terapéuticas | Sistemas corporales | Preparación y administración | Órganos vegetales empleados |

| Malvaceae | Malva parviflora L. | Malva Castilla | Novara 6438 | Exótico | Febrífugo | Preventivo | Decocción o infusión Hojas | |

| Moraceae | Ficus carica L.* | Higuera | Tolaba 633 | Exótico | Antidiabético. Hipoglucemiante | Endocrinología, neurología y psiquismo | Decocción o infusión Hojas como bebida fría | |

| Myrtaceae | Eucalyptus sideroxylon A. Cunn. ex Woolls | Eucalipto | Fabbroni & Robbiati 1651 | Exótico | Expectorante | Neumonología e infectología | Sahumado | Tallos y hojas |

| Myrtaceae | Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry | Clavo de olor | S/E | Exótico | Antiodontálgico | Gastroenterología | Decocción o infusión con cáscara de naranja | Frutos |

| Oxalidaceae | Hypseocharis pimpinellifolia J. Rémy* | Sueldaquesuelda | Fabbroni & Gauffin 1737 | Nativo | Antireumático | Traumatología y aparato locomotor | Decocción o infusión | Raíz |

| Passifloraceae | Passiflora sp. | Pasionaria, granadilla | Fabbroni & Robbiati 1652 | Nativo/ cultivada | Sedante | Endocrinología, neurología y psiquismo | Decocción o infusión (niños) | Tallos y hojas |

| Plantaginaceae | Plantago sp. | Llantén | Fabbroni 18 | Nativo | Hepático. Digestivo | Gastroenterología | Decocción o infusión Hojas | |

| Poaceae | Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Cedrón paja, citronella | S/E | Exótico | Digestivo | Gastroenterología | Decocción o infusión Hojas | |

| Poaceae | Zea mays L. | Choclo | Novara 13187 | Exótico | Diurético | Urología y nefrología | Decocción o infusión de los pelos del choclo con flor de pala i tuna y palo azul. Mezcla con pala i tuna y cola de caballo como bebida fría. | Flores |

| Rosaceae | Cydonia oblonga Mili.* | Membrillo | S/E | Exótico | Antidiarreico | Gastroenterología | Decocción o infusión Hojas y de la cáscara del frutos fruto y hojas | |

| Rosaceae | Rosa sp. | Criollita | Novara 2921 | Exótico | Febrífugo. Estomático | Preventivo. Gastroenterología | Decocción o infusión de pétalos (agua de rosas) | Flores |

| Rutaceae | Citrus x sinense Osbeck | Azahar, naranja | S/E | Exótico | Sedante. Febrífugo. Antiodontálgico | Endocrinología, neurología y psiquismo. Gastroenterología. Preventivo | Decocción o infusión. Decocción de cáscara con clavo de olor (niños de 3 a 7 años) | Flores y frutos |

Bol. Soc. Argent. Bot. 57 (4) 2022

867

| Familia | Nombre científico | Nombre local | Ejemplar de herbario | Estatus | Aplicaciones terapéuticas | Sistemas corporales | Preparación y administración | Órganos vegetales empleados |

| Rutaceae | Ruta chalepensis L. | Ruda | Novara 2957 | Exótico | Hepático. Analgésico. Expectorante. Antipruriginoso. "Cura la matriz, saca el aire, aleja las malas energías y cura el mal ojo". | Dermatología. Gastroenterología. Neumonología e infectología. Dolencias folk | Decocción o infusión de hojas en el mate. Mezcla con romero y ajo (picazón) y sahumado ("mal ojo"). Sahumado con tallos y hojas, ajo, famaya, coninchin, jarilla, romero, lavanda y jarilla. Baños calientes. | Tallos y hojas |

| Solanaceae | Cestrum parqui L'Hér.* | Hediondilla | Novara 4092 | Nativo | Expectorante | Neumonología e infectología | Se huelen las hojas restregadas entre las manos | Hojas |

| Solanaceae | Lycium boerhaviaefolium L. f.* | Cosquiyuyo | Fabbroni & Flores 1777 | Nativo | Cardiotónico | Cardiovascular | Decocción o infusión Hojas | |

| Solanaceae | Nicotiana glauca Graham | Palan-palan, palancho | de la Fuente & Lusvarghi 1087 | Nativo | Abluente. Antiodontálgico. Antiequimótico | Dermatología. Gastroenterología. Traumatología y aparato locomotor | Aplicación de la hoja fresca o flameada, refregada o pinchada previamente. | Hojas |

| Solanaceae | Solanum aloysiifolium Dunal* | Hediondilla negra | Fabbroni & Flores 1785 | Nativo | Pediluvio. Analgésico | Preventivo. Dermatología | Baños con agua de cocción | Hojas |

| Solanaceae | Solanum argentinum Bitter & Lillo* | Hediondilla blanca | Fabbroni & Flores 1782 | Nativo | Antidiarreico. Antimicótico. Expectorante. Febrífugo | Gastroenterología. Dermatológico. Preventivo | Se huelen las hojas restregadas entre las manos. Baño con agua de cocción | Hojas |

| Solanaceae | Solanum palitans C.V. Morton | Ñusco | Fabbroni & Flores 1657 | Nativo | Digestivo | Gastroenterología | Baños con agua de cocción de los frutos maduros. Se da de beber al bebé su orina con una hoja molida. | Hojas y frutos |

| Solanaceae | Solanum tuberosum L. | Papa | S/E | Nativo | Antiodontálgico | Gastroenterología | Aplicación de papa rallada y bicarbonato de sodio (producto comercial) | Tallos |

M. Fabbroni et al. - Plantas medicinales en los Valles Calchaquíes, Salta

| Familia | Nombre científico | Nombre local | Ejemplar de herbario | Estatus | Aplicaciones terapéuticas | Sistemas corporales | " .. Órganos Preparación y 3 . " . . . . .. vegetales administración empleados |

| Verbenaceae | Aloysia polystachya (Griseb.) Moldenke | Burrito | Saravia Toledo 1247 (SI) | Nativo/ cultivada | Digestivo | Gastroenterología | Decocción o infusión Hojas |

| Verbenaceae | Aloysia citrodora Palau | Cedrón, cedrón árbol | Fabbroni 1743, Novara 7550 | Nativo/ cultivada | Digestivo. Cardiotónico Gastroenterología. Cardiovascular | Decocción o infusión Hojas | |

| Verbenaceae | Lippia integrífolia (Griseb.) Hieran. | Incayerba, incayuyo, ingayerba | Fabbroni & Flores 1771 | Nativo/ Digestivo, cultivada Expectorante. Diurético. Antiinflamatorio | Gastroenterología. Neumonología e infectología. Urología y nefrología | Decocción o infusión Hojas | |

| Verbenaceae | Lippia turbinata Griseb. | Poleo | Fabbroni & Gauffin 1653, 1792 | Nativo/ Digestivo, cultivada Hipocolesterolemiante | Gastroenterología. Cardiovascular | Decocción o infusión Hojas | |

| Verbenaceae | Verbena litoralis Kunth | Verbena | Fabbroni & Robbiati 1656 | Nativo | Antiequimótico | Traumatología y aparato locomotor | Emplasto con miel Hojas |

| Xanthorrhoeaceae | Aloe vera (L.) Burm. f. | Aloe vera | S/E | Exótico | Digestivo. Antiséptico. Cardiotónico. Hepático. Diurético | Dermatología. Cardiovascular. Gastroenterología. Urología y nefrología | Aplicación de Hojas la hoja fresca o flameada. Como bebida fría luego de una noche de reposo (al sereno) |

| Zygophyllaceae | Larrea cuneifolia Cav. | Jarilla chica, oreja de ratón | Fabbroni & Flores 1767 | Nativo | Expectorante. Antibiótico. "Calienta el cuerpo y los huesos" | Neumonología e infectología. Preventivo. Dolencias folk | Decocción o Tallos y infusión. Sahumado hojas con ajo, famaya, coninchin, romero, lavanda y ruda |

| Zygophyllaceae | Porliera microphylla (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig* | Roseta | Fabbroni & Flores 1776 | Nativo | "Cura el susto de vientre" | Dolencias folk | Sahumado en Tallos y embarazadas hojas |

Los datos recopilados se analizaron de manera cuali y cuantitativa a partir de la información de las entrevistas, fotografías y notas de campo y se conocieron la riqueza, las afecciones, las dolencias y el modo de uso para cada planta. Con los datos cualitativos se elaboraron tablas y con los cuantitativos los gráficos de tortas y barras. Se consideraron las perspectivas de análisis emic y etic (Martin, 1995; Alexiades & Sheldon, 1996) en la narrativa que permitió ordenar y clasificar las afecciones y dolencias emic en grupos o categorías de usos etic coincidentes con aquellos de la biomedicina (Barboza et al, 2006; Martínez, 2017). En los tipos de dolencias folk se respetaron los términos emic. Las diversas formas de preparación y administración se clasificaron con base en Cáceres & Machaín Singer (2001) y Lahitte et al. (2004).

Las dolencias reportadas en esta investigación, en general, se interpretaron desde la perspectiva de la manifestación o consecuencias de desequilibrio orgánico (por causas naturales); entre las entidades que integran la persona (cuerpo y espíritu); sociales (malas energías); espacio-ambientales (ambientes negativos) y religioso-rituales (relaciones con seres míticos y tabúes) (Idoyaga Molina, 2000). Los desequilibrios como el "empacho", el "susto", "la mala energía" y el "mal aire" se consideraron dolencias folk (Luján & Martínez, 2017; Martínez, 2017). Además, en las citas de las dolencias folk, de los espacios y formas de recolección, como también expresiones propias y términos locales se indican entre comillas a fin respetar la perspectiva y terminología de los pobladores vallistas.

Para cumplimentar el segundo objetivo, los datos se analizaron mediante dos índices: el Índice de Importancia Relativa (IR) de Bennett & Prance (2000) y el Factor de Consenso de Informantes (FCI) de Heinrich et al. (1998). El IR refleja la versatilidad de las especies según el número de propiedades medicinales y sistemas corporales asignados, siendo el valor máximo 100. El IR se calcula mediante la siguiente fórmula:

IR = (NSC + NP) x 50

donde NSC = número de sistemas corporales normalizado y NP = número de propiedades farmacológicas normalizadas. Los factores a ser sumados son calculados por las fórmulas: a) NSC = NSCE/NSCEV

donde NSCE = número de sistemas corporales tratados por una especie; NSCEV = número total de sistemas corporales tratados por la especie más versátil; y

b) NP = NPE/NPEV

donde NP = número de propiedades atribuidas a una especie NPE y NPEV el número total de propiedades farmacológicas atribuidas a la especie más versátil.

El FCI permite conocer si existen criterios definidos en la población estudiada que orientan la selección de especies reportadas y los valores varían de 0 a 1. La fórmula de cálculo es:

FCI = (nur - nu)/(nur -1) donde nur = sumatoria de usos registrados por cada informante para una categoría o sistema corporal y nu = número de especies indicadas en la categoría.

Resultados

Riqueza de la herbolaria local

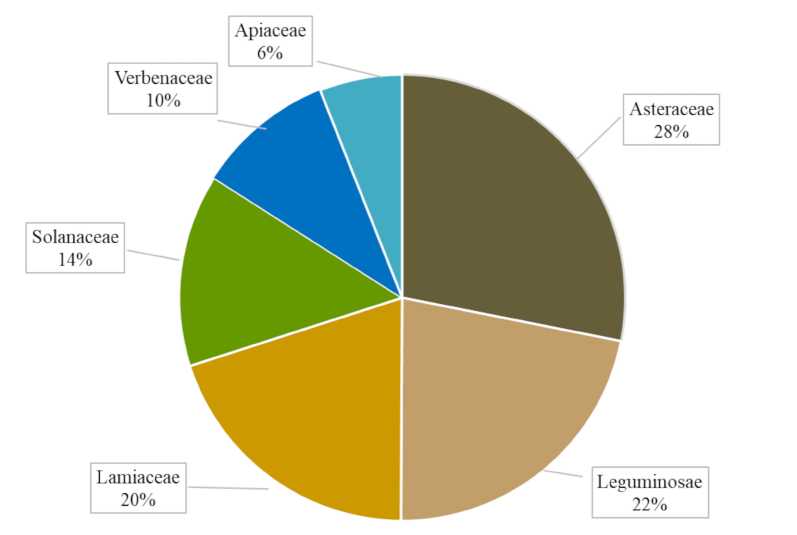

Se registró un total de 89 taxones medicinales pertenecientes a 72 géneros y 34 familias botánicas. El 65% de las especies son nativas y el 35% exóticas introducidas. De las nativas se cultivan cuatro especies aromáticas pertenecientes a la Familia Verbenaceae. De las plantas exóticas, la mayoría de origen euroasiático (77%) se cultivan con fines hortícolas (Allium sativum L. A. cepa L.; Apium graveolens L., Foeniculum vulgare Mill., entre otras), condimenticias (Origanum vulgare L., Ocimun basilicum L.), frutales (Citrus x sinense Osbeck, Punica granatum L.) y otras plantas se obtienen por compra (Trigonella foenum-graecum L.) y/o trueque (Artemisia copa Phil.). En la Tabla 1 se presentan sus usos ordenados alfabéticamente según la familia botánica, indicando sus nombres científicos, nombres locales, especímenes estudiados, estatus, propiedades farmacológicas y terapéuticas atribuidas, sistemas corporales involucrados, procedimientos de preparación y administración y las partes vegetales empleadas. Las familias representadas por un mayor número de taxones son: Asteraceae (14 taxones), Leguminosae (11), Lamiaceae (10), Solanaceae (siete), Verbenaceae (cinco), Apiaceae (tres) (Fig. 3) y las restantes familias (28) incluyen dos (11) y un taxón (17).

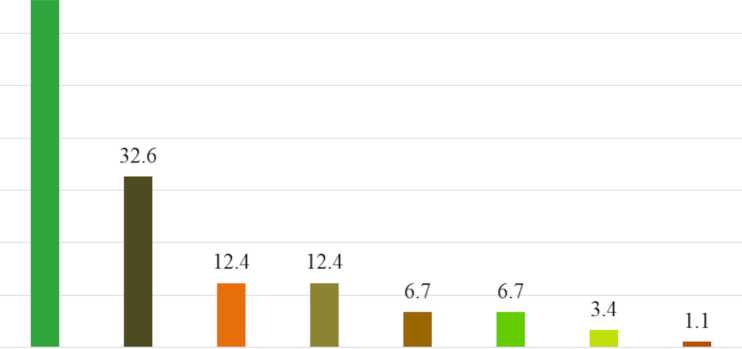

La variedad de órganos vegetales empleados se muestra en la Figura 4, siendo las hojas y los

Fig. 3. Distribución porcentual de las Familias botánicas más representativas.

Porcentaje

70

60

50

40

30

20

10

0

66.3

Hojas Tallos Flores Frutos Raíces Planta Semillas Resmas

entera

Fig. 4. Distribución porcentual de los órganos vegetales empleados en los tratamientos terapéuticos tradicionales.

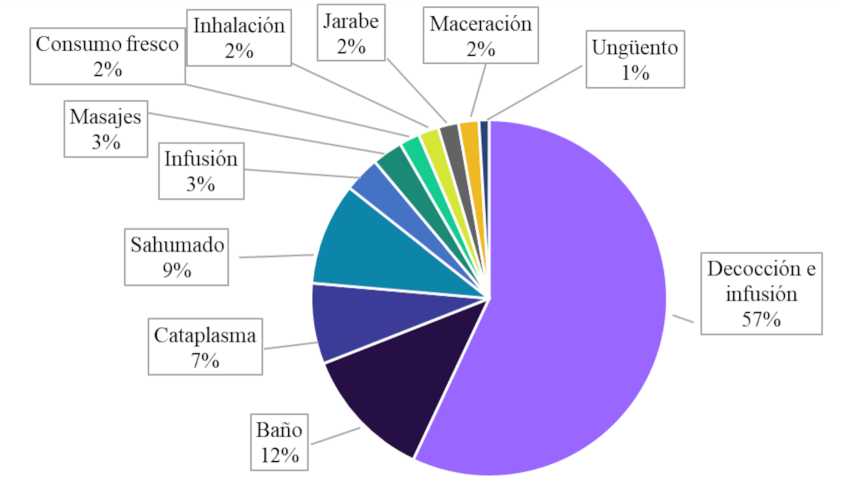

tallos los más aplicados en las preparaciones medicinales y menos frecuente es el uso de raíces. Las formas más usuales de preparación son las decocciones e infusiones en agua que se consumen como bebidas frías o calientes (té, mate), los baños con el agua de cocción (de asiento, de la cabeza o del cuerpo entero) y los sahumados (Fig. 5). También es frecuente la aplicación externa como las cataplasmas o emplastos en el tratamiento de afecciones dérmicas (picazón, acné) e infecciosas (heridas, sarampión). El jarabe se prepara con los frutos maduros de Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart y de Prosopis alba Griseb., ambos conocidos como arropes, de aroma agradable y sabor dulce. Tanto Ruta chalepensis L. como Allium sativum poseen la mayor variedad de modos de preparaciones (decocción e infusión, sahumado, cataplasma, masajes y baños).

Además, casi la mitad de las plantas medicinales (43%) también se emplean localmente como aromáticas y condimenticias (Rosmarinus officinalis L., Ocimum basilicum, Origanum vulgare), alimenticias (Zea mays L., Apium graveolens, Foeniculum vulgare, Opuntia ficus-indica (L.) Mill.), frutales (Citrus x sinensis, Punica granatum, Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, Cydonia oblonga Mill., Persea americana Mill.), ornamentales (Aloe vera (L.) Burm. f., Schinus areira L., Eucalyptus sideroxylon A. Cunn. ex Woolls), forrajeras (Prosopis alba, Geoffroea decorticans) y combustibles (Parkinsonia praecox Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins, Prosopis nigra (Griseb.) Hieron., Prosopis ferox Griseb.), entre otros usos locales.

Categorías de usos e importancia cultural de las especies

Del elenco de plantas medicinales y relacionadas a los sistemas corporales involucrados, más de la mitad (54%) se destinan para afecciones del sistema gastroenterológico con la mayor proporción de plantas nativas utilizadas (34%); le siguen los sistemas neumonológico e infectología (20%) y dermatológico (17%) (Figs. 7 y 8). En todos los sistemas corporales analizados se emplean especies nativas para el tratamiento de las enfermedades. Los participantes reconocieron 51 afecciones y dolencias tratadas y propiedades atribuidas u órganos afectados, de las cuales nueve

Fig. 5. Distribución porcentual de las preparaciones y formas de administración de las plantas medicinales.

Fig. 6. A: Rama florífera de "romero" (Rosmarinus officinalis). B: Planta de "ruda" (Ruta chalepensis) en un invernadero. C-D: Plantas de "cedrón paja, citronella" (Cymbopogon citratus) y "burrito" (Aloysia polystachya) respectivamente, cultivadas en la plaza de Animaná. E: Botiquín herbolario casero con hojas secas de "pasionaria" (Passiflora sp.). F: Semillas de "fenogreco" (Trigonella foenum-graecum). G: Frutos maduros de "churqui" (Vachellia caven). H: Huerta familiar con "hinojo" (Foeniculum vulgare). I: Cultivo doméstico del "airampo" (Airampoa airampo). J: Planta de "malva Castilla" (Malva parviflora) en la huerta. K: Cultivo de "aloe vera" (Aloe vera) con doble propósito: ornamental y medicinal. L: Invernadero familiar en El Barrial (San Carlos). M: Recolección a campo de "jariNa" (Larrea cuneifolia) en San Lucas. N: Rama de "sombra i toro" (Maytenus viscifolia). O: Rama florífera de "incayerba" (Lippia integrifolia) en el "monte" de San Lucas.

Parasitología y toxicología Endocrinología, neurología y psiquismo Ginecología y obstetricia Traumatología y aparato locomotor Preventivo Cardiovascular' Dermatología Urología y nefrología Dolencias folk Neunronología e infectologia Gastroenter ológico

0 10 20 30 40 50

Número de especies

¦ Especies nativas ¦ Especies exóticas

Fig. 7. Número de especies nativas y exóticas según los sistemas corporales.

son dolencias folk. La diversidad de aplicaciones medicinales está representada por 15 plantas usadas en el tratamiento de diversos trastornos que involucran a los 11 sistemas corporales analizados incluidas las dolencias folk (Fig. 8). Se pone de relieve el valioso repertorio de plantas terapéuticas autóctonas utilizadas en la mitigación de síntomas, curación y prevención de diversas enfermedades.

En relación a las especies nativas de mayor

empleo, el 73% de los informantes utilizan G. decorticans como béquico y expectorante mediante el consumo de arrope de chañar y de infusiones; mientras que el 70% emplea Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger. como diurética, hepática, litolítica, hematínica, hipocolesterolemiante y vulneraria en infusiones y la aplicación externa en la herida de la molienda de los frutos (Tabla 1).

¦ Dermatología

¦ Gastroenterología

¦ Cardiovascular

¦ Parasitologia y toxicología

¦ Urología y nefrología

¦ Neumonología e infectologia

¦ Ginecología y obstetricia

¦ Traumatología y aparato locomotor

¦ Endocrinología, neurología y psiquismo

¦ Preventivo

8

¦ Dolencias folk

Equisetum sp.

Allium sativum ^|

Citrus x sinense

Lepidium didymum ~

Nicotiana glauca Rosmarinus ofíicinalis Borago ofíicinalis

Prosopis strombulifera ^¦

Senna crassiramea Aloe vera Ephedra triandra Sphaeralcea bonariensis Ligaría cuneifolia Vachellia aroma Ruta chale pe nsis

0 1 2 3 4 5 6 7

Número de usos medicinales

Fig. 8. Distribución porcentual de los usos medicinales de las 15 especies que incluyen a los 11 sistemas corporales.

Los valores de la Importancia Relativa (IR) de cada especie varían entre 15 y 100 y muestran que las especies con mayores valores de IR poseen mayor versatilidad medicinal. Las mismas tratan entre cuatro y cinco sistemas corporales y entre cinco y ocho enfermedades (Fig. 8) y son: Ruta chalepensis (IR=100), Vachellia aroma (IR=95), Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb. (IR=80) y Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh (IR=75) (Tabla 2). Estas plantas tienen en común que tratan afecciones del sistema dermatológico, cuatro se emplean para afecciones gastroenterológicas y tres para dolencias folk. La especie exótica cultivada, R. chalepensis, destaca como la planta medicinal más versátil con numerosas aplicaciones terapéuticas vinculadas al tratamiento de desequilibrios orgánicos por sus propiedades farmacológicas (hepática, analgésicas, expectorantes y antipruriginoso) y también para las dolencias folk ya que los pobladores la consideran una planta "poderosa". Es frecuente su cultivo en los jardines frontales de las viviendas y se emplea de diversas maneras, sola o mezclada en varias recetas. Sin embargo, cuando se bebe como infusión, debe ser usada con precaución ante posibles intoxicaciones. En el caso de S. bonariensis es señalada como dermática, estomática, febrífuga, diurética y antimicótica cuya infusión de hojas se aplica a los bebés y también a los adultos en baños de asiento con el agua de cocción de las raíces. La especie L. cuneifolia posee siete usos medicinales como emoliente, cardiotónico, antiséptico, abluente y depurativo, y también cura la "matriz y el pulso" mediante la decocción de las hojas, el lavaje y la refriega de zona afectada y, según los pobladores, esta planta hemiparásita debe recolectarse preferentemente de los árboles de Prosopis spp. para que tenga mayor eficacia en las curas. Del total de especies analizadas, el 46% poseen el menor valor de IR (IR=15), es decir plantas menos versátiles con una propiedad medicinal empleadas para tratar un único sistema corporal.

El Factor de Consenso (FCI) entre los informantes vallistas refleja la diversidad de criterios que los orientan en la selección de plantas para determinados tratamientos (Tabla 3). El valor más alto de FCI fue para el sistema neumonología e infectología (FCI=0,68) y con valor igual a cero para el sistema endocrinología, neurología y psiquismo dado que cada persona usa una especie diferente como sedante y el control de la diabetes;

los restantes sistemas corporales forman subgrupos homogéneos con valores de FCI similares (ej. traumatología y aparato locomotor, FCI=0,55 y urología y nefrología, FCI=0,52).

Del catálogo de plantas utilizadas, 15 especies (10 nativas y cinco exóticas) (17%) se emplean en el tratamiento de las dolencias folk. Nuevamente R. chalepensis es la planta con mayores referencias a enfermedades folk tales como "mal aire", "malas energías" y "matriz" y son tratadas mediante el ritual de sahumado que se practica generalmente dos veces al año (1 de agosto y 21 de junio) particularmente los días martes y viernes. Además, se bebe la infusión de las hojas en el caso del "mal ojo", un desequilibrio social basado en la creencia de que ciertas personas pueden dañar o enfermar a otras a través de la mirada con envidia y maldad y los síntomas son decaimiento y pérdida de apetito. Para combatir el "susto" la terapéutica empleada es una "cura en secreto" de un médico campesino ("curandero", "curandera") que aplica las cenizas del tallo de Parkinsonia praecox en cruz en el vientre del asustado y en niños se emplean las flores de esta especie. En dos ocasiones se mencionó a Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig para sanar el "susto de vientre" sufrido por una embarazada y transmitido al niño en gestación. Para curarse, la futura mamá debe respirar el humo de las ramas de la citada especie.

En la medicina tradicional de los pobladores calchaquíes está vigente la concepción de que algunas plantas "cálidas" y "frescas" restablecen el equilibrio perdido por exceso de frío (dolencias frías como resfríos, gripe, tos, diarreas, dolor de garganta, huesos y músculos) o de calor (dolencias cálidas como fiebres, empachos, insolación, odontalgias). De esta manera, en el tratamiento de dolencias del sistema traumatológico y aparato locomotor, las plantas medicinales más reportadas son básicamente tres: Larrea cuneifolia Cav., Ephedra triandra Tul. emend. J.H. Hunz. y Atamisquea emarginata Miers ex Hook. & Arn., empleadas para quitar el frio corporal con baños y lavados tanto en niños como en adultos mayores. Para tales desbalances térmicos se tratan respectivamente con plantas cálidas como Senna crassiramea (Benth.) H. S. Irwin & Barneby y Parkinsonia praecox, entre otras, y plantas frescas como Nicotiana glauca Graham, Solanum aloysiifolium Dunal, Persea americana y Aloe vera.

Tabla 2. Valores de Importancia Relativa (IR) de las plantas medicinales en los Valles Calchaquíes. Las especies se encuentran ordenadas acordes a sus valores decrecientes y los valores máximos se señalan en negrita.

| Especies | Importancia relativa (IR) |

| Ruta chalepensis | 100 |

| Vachellia aroma | 95 |

| Sphaeralcea bonariensis | 80 |

| Ligaría cuneifolia | 75 |

| Aloe vera | 70 |

| Ephedra triandra | 70 |

| Euphorbia serpens | 65 |

| Solanum argentinum | 65 |

| Prosopis strombulifera | 65 |

| Opuntia ficus-indica | 60 |

| Rosmarinus officinalis | 60 |

| Clinopodium gilliesii | 55 |

| Marrubium vulgare | 55 |

| Parkinsonia praecox | 55 |

| Lippia integrifolia | 55 |

| Borago officinalis | 55 |

| Lepidium didymum | 50 |

| Prosopis alba | 50 |

| Citrus x sinense | 50 |

| Nicotiana glauca | 50 |

| Allium sativum | 45 |

| Atamisquea emarginata | 40 |

| Persea americana | 40 |

| Prosopis nigra | 40 |

| Punica granatum | 40 |

| Larrea cuneifolia | 40 |

| Xenophyllum poposa | 35 |

| Artemisia copa | 35 |

| Xanthium spinosum | 35 |

| Dysphania mandonii | 35 |

| Equisetum sp. | 35 |

| Clinopodium bolivianum | 35 |

| Origanum vulgare | 35 |

| Senna crassiramea | 35 |

| Rosa sp. | 35 |

| Solanum aloysiifolium | 35 |

| Aloysia citrodora | 35 |

| Lippia turbinata | 35 |

| Foeniculum vulgare | 30 |

| Aphyllocladus spartioides | 25 |

| Matricaria chamomilla | 25 |

| Airampoa airampo | 25 |

| Ocimun basilicum | 25 |

| Geoffroea decorticans | 25 |

| Prosopis ferox | 25 |

| Especies | Importancia relativa (IR) |

| Ficus carica | 25 |

| Hypseocharis pimpinellifolia | 25 |

| Plantago sp. | 25 |

| Allium cepa | 15 |

| Alternanthera pungens | 15 |

| Schinus areira | 15 |

| Apium graveolens | 15 |

| Pimpinella anisum | 15 |

| Araujia odorata | 15 |

| Tagetes minuta | 15 |

| Tagetes terniflora | 15 |

| Artemisia absinthium | 15 |

| Achyrocline tomentosa | 15 |

| Cyclolepis genistoides | 15 |

| Pseudognaphalium tarapacanum | 15 |

| Pectis sessiliflora | 15 |

| Perezia pungens | 15 |

| Ixorhea tschudiana | 15 |

| Maytenus viscifolia | 15 |

| Dysphania ambrosioides | 15 |

| Citrullus lanatus | 15 |

| Euphorbia hirta var. ophtalmica | 15 |

| Melissa officinalis | 15 |

| Clinopodium odorum | 15 |

| Lavandula officinalis | 15 |

| Salvia cuspidata | 15 |

| Senna aphylla | 15 |

| Trigonella foenum-graecum | 15 |

| Vachellia caven | 15 |

| Malva parviflora | 15 |

| Eucalyptus sideroxylon | 15 |

| Syzygium aromaticum | 15 |

| Passiflora sp. | 15 |

| Cymbopogon citratus | 15 |

| Zea mays | 15 |

| Cydonia oblonga | 15 |

| Lycium boerhaviaefolium | 15 |

| Cestrum parqui | 15 |

| Solanum tuberosum | 15 |

| Solanum palitans | 15 |

| Aloysia polystachya | 15 |

| Verbena litoralis | 15 |

| Porliera microphylla | 15 |

| Baccharis salicifolia | 15 |

| Sistemas corporales | FCI |

| Neumonología e infectología | 0,68 |

| Traumatología y aparato locomotor | 0,55 |

| Urología y nefrología | 0,52 |

| Dolencias folk | 0,46 |

| Ginecología y obstetricia | 0,45 |

| Gastroenterologia | 0,41 |

| Parasitología y toxicología | 0,33 |

| Dermatología | 0,30 |

| Preventivos | 0,29 |

| Cardiovascular | 0,28 |

| Endocrinología, neurologia y psiquismo | 0 |

Tabla 3. Valores del Factor de Consenso entre Informantes (FCI) para los distintos sistemas corporales ordenados de manera decreciente. Los valores máximos se señalan en negrita.

Para algunas plantas, los entrevistados reportaron contraindicaciones y en general, no recomiendan el uso en bebés y debe moderarse en niños pequeños. Es el caso de Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants que intoxica a los niños cuando se excede en las cantidades, Senna aphylla (Cav.) H. S. Irwin & Barneby que adormece la cabeza del niño por exceso de tiempo en el baño y Vachellia aroma que altera la presión sanguínea corporal. Asimismo, son escasas las menciones de uso de plantas en bebés y recién nacidos, solo se reportó a Solanum palitans C.V. Morton para dolores estomacales. Otras plantas deben administrarse en las cantidades y en los tiempos justos, siendo la medida usual del órgano a emplear la equivalente a los "tres dedos" o la del "puño" de la mano de la persona y consumirla durante tres o nueve días.

Ambientes y prácticas de adquisición

El principal modo de obtención de plantas medicinales por los pobladores es mediante la

Tabla 4. Análisis comparativo entre la riqueza y composición florística del presente trabajo y tres estudios previos realizados en los Valles Calchaquíes.

| Datos analizados | Usos tradicionales de las plantas medicinales en los Valles Calchaquíes, Salta, Argentina | Microambientes y recursos vegetales terapéuticos. Conocimiento local en Molinos, Salta, Argentina | Plantas que hablan, plantas que curan. Estudio etnobotánico y aportes al conocimiento de la salud del departamento La Poma (Salta, Argentina) | Plantas medicinales utilizadas por la comunidad indígena de Quilmes (Tucumán, Argentina) |

| Presente trabajo | Martinez & Pochettino, 2004a | Rodríguez Echazú et al., 2019 | Ceballos & Perea, 2014 | |

| Riqueza de taxones | 89 | 77 | 89 | 84 |

| medicinales | ||||

| Taxones nativos | 65% | 64% | 72% | 64% |

| Taxones exóticos | 35% | 36% | 28% | 36% |

| Taxones compartidos | 37 | 42 | 46 | |

| Taxones no | 28 | 21 | 17 | |

| compartidos | ||||

| Número de | 30 | 46 | 20 | 75 |

| participantes | ||||

| Localidades y | Amblayo, Animaná, | Molinos, El | La Poma. El Rodeo, | Anchillos, Anjuana, |

| parajes analizados | Cachi, Cafayate, La Poma, Payogasta, San Carlos, Seclantás, El Barrial, El Divisadero, San Antonio y San Lucas | Churcal, Amaicha, Tomuco, Humanao y Tacuil | El Acay y Cobres | Colalao del Valle, El Arbolar, El Bañado, El Molino, El Paso, El Pichao, La Cabaña, Quilmes Bajo, Quilmes Centro y Talapazo |

recolección (59%), también se cultivan (41 %) y se cuidan en los jardines y huertos medicinales en el ámbito doméstico y en sectores públicos (plazas) (Fig. 6A-D), aunque algunas especies exóticas escapan de cultivo y pueden recolectarse en las acequias y rastrojos. Sólo un 10%, en particular especies puneñas, se obtienen de la compra y/o trueque en las ferias itinerantes o permanentes (Cachi, San Carlos), en los mercados artesanales municipales y en la Red de Turismo Campesino en San Carlos. En las viviendas particulares, las plantas medicinales se obtienen durante el período de primavera-verano y se conservan secas disponiendo de un botiquín herbolario casero (Fig. 6E-G); algunas también se utilizan en estado fresco de los huertos familiares (Fig. 6H-K). En el paraje El Barrial, una familia instaló un pequeño invernadero donde se cultivan plantas con doble uso: medicinales y tintóreas que no crecen o escasean en la zona (Fig. 6L). En el caso de las plantas autóctonas, se recolectan de diferentes ambientes: "monte" (espacios cercanos al pueblo o paraje) (Fig. 6M-O), "cerca del río" (ciénagas, playa y cauce del río), en las "acequias" (canales de riego), en los "rastrojos" (parcela de cultivo) y en los "cerros" (zonas alejadas de los poblados y de mayor altura). Frecuentemente se realiza una recolección racional y sustentable ("para que siempre haya y para dejarle a nuestros hijos").

Algunos pobladores suelen asignarles mayor eficacia y/o especificidad terapéutica a algunas plantas medicinales según el sitio donde crecen y de donde se recogen, e. j. Apium graveolens L. posee mayor eficacia en el tratamiento de afecciones gastrointestinales si se lo recoge de las acequias (escapado de cultivo) o a Equisetum sp. considerado más eficiente como diurético si se junta del ciénago.

Cambios e innovaciones en las prácticas y saberes sobre plantas medicinales

Los saberes y prácticas médicas tradicionales vinculadas al uso de las plantas fueron heredadas de las generaciones precedentes por tradición oral dentro del ámbito familiar, tanto en hombres como en mujeres y es el fruto de la concurrencia de diferentes experiencias y prácticas culturales. En la actualidad, estos conocimientos traspasan el contexto doméstico, se refuerzan, enriquecen y comparten en los encuentros en las ferias permanentes o itinerantes en los pueblos durante las festividades religiosas o fines de semana, donde, además de intercambiar o comprar plantas medicinales, participan en espacios de saberes con los referentes de diversas comunidades de parajes alejados como Jasimaná en los cordones montañosos de San Carlos y Santa Rosa de los Pastos Grandes en la región de la Puna salteña. También interactúan de manera presencial y virtual con pobladores o vendedores provenientes de otras provincias cercanas por ejemplo Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero y, eventualmente de países como Bolivia. Esto revela no solo cambios e innovaciones en las prácticas y en los saberes de la medicina tradicional sino también la existencia de un flujo informal del conocimiento sobre las plantas en los encuentros entre las comunidades locales.

La mayoría de los entrevistados aludieron a la regularidad en el uso de plantas medicinales a las que recurren en un primer momento para tratar las sintomatologías de menor gravedad dentro del ámbito doméstico. Eventualmente se consulta al médico tradicional o "curandero" y, sólo en caso de agravarse o de persistir en el tiempo la afección o dolencia, se recurre al médico del centro de salud y al hospital más cercano. Sin embargo, y según los casos, se pueden continuar curando con plantas en simultáneo con el tratamiento médico oficial y son escasas las referencias al uso de la medicina homeopática. Algunos informantes aseguran que ya no hay "curanderos", recuerdan que sus abuelos se curaban con los "yuyos", que las mujeres parían en las casas, y en cierto modo, a lo largo de los años, los obligaron a asistir al hospital y curarse con la medicina occidental que, para algunos es "droga", en referencia a que no es natural y que provoca dependencia en la persona. No obstante, aún está vigente la curación con plantas en primer lugar, como lo hacían sus padres y abuelos, considerando que "toda planta es curación".

En relación a los partos, algunos participantes recuerdan que sus padres y abuelos y ellos mismos nacieron en sus casas atendidos por una "partera". Algunos informantes mencionaron que, en la actualidad, la mayoría de las mujeres van al hospital a dar a luz luego, cuando regresan a sus casas, consumen como bebida fría la decocción de los tallos y hojas de Origanum vulgare por sus propiedades cardiotónicas para reponerse.

Discusión

La riqueza de la herbolaria de los Valles Calchaquíes representa el conocimiento tradicional de 89 especies medicinales, empleados en diversas técnicas terapéuticas dentro de la unidad doméstica, la que constituye una fuente inicial de información y el ámbito de transmisión de saberes y prácticas (Crivos & Martínez, 1996; Martínez & Pochettino, 1999).

Nuestros resultados arrojan un total de 24 taxones de interés medicinal no documentados (Tabla 1 nombres científicos con asterisco*) en los trabajos previos del área de estudio consultados (Martínez & Pochettino, 2004a; Ceballos & Perea, 2014; Rodríguez Echazú et al., 2019). La mayoría pertenece a la Familia Asteraceae (21%), le siguen Leguminosae y Solanaceae (17%) y el 79% son nativos. Sus principales aplicaciones medicinales son afecciones gastrointestinales (8 spp.), dolencias folk (5), dermatológicas y como preventivos (4).

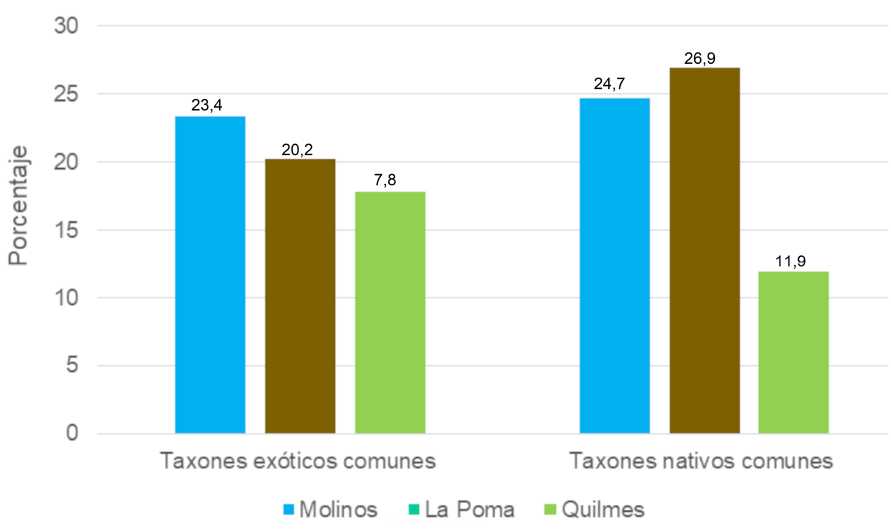

En la Tabla 4 se comparan la riqueza de plantas medicinales reportadas en el presente trabajo, con los resultados de estudios similares realizados en los Valles Calchaquíes: en Molinos y parajes aledaños (Martínez & Pochettino, 2004a); en La Poma (Rodríguez Echazú et al., 2019) y en la Comunidad Quilmes en Tucumán, provincia vecina al sur de los Valles Calchaquíes salteños (Ceballos & Perea, 2014). La riqueza de la herbolaria local es similar en La Poma (89 spp), Quilmes (84) y el presente trabajo (89), mientras que en Molinos se documentó un 13% menos (77 spp.). Sin embargo, las proporciones relativas de taxones nativos y exóticos son similares entre los cuatro estudios.

En relación a la similitud y disimilitud de los taxones medicinales del presente trabajo, la mayor similitud se reportó con la Comunidad Quilmes (46), le sigue La Poma (42) y Molinos y alrededores (37) (Tabla 4). Al comparar los taxones en común y discriminados según su origen geográfico (nativos y exóticos) (Fig. 9), se observan mayores similitudes entre los taxones nativos del presente trabajo versus los reportados en Molinos (24,6%) y en La Poma (26,9%). Se presume que las bajas similitudes en la composición floristica herbolaria (alrededor del 50%) registradas comparativamente entre los tres trabajos previos (Quilmes, Molinos y La Poma) y el presente pueden deberse a diversos factores. Por un lado, a los diferentes ambientes que existen a lo largo y ancho de los Valles Calchaquíes de donde se recogen las plantas medicinales; como así también a la cantidad de informantes entrevistados y encuestados, a las diferentes localidades y parajes donde se realizaron las investigaciones etnobotánicas (Tabla 4). Asimismo, nuestro análisis del Factor de Consenso entre Informantes (FCI), permitió inferir la diversidad de criterios que orientan la selección de plantas para los diferentes tratamientos, sumado a la existencia de un flujo informal del conocimiento sobre las plantas en los encuentros entre las comunidades locales. Hacia el extremo sur del Valle Calchaquí, en el límite interprovincial, en la Comunidad Quilmes, en la provincia de Tucumán, adquieren sus recursos terapéuticos de ambientes semiáridos que incluyen dos provincias fitogeográficas: Monte y Prepuneña, ambas representadas en nuestra área de estudio, lo que explicaría la mayor proporción de taxones similares (55%). Hacia el norte del valle, en los pueblos de Molinos, La Poma y en parajes aledaños predominan ambientes de las provincias Puneñas y Altoandinas con especies típicas como Parastrephia lucida (Meyer) Cabrera., Ocyroe armata (Wedd.) Bonifacino, Azorella compacta Phil. y Aloysia deserticola (Phil.) Lu-Irving & O'Leary. Estas especies medicinales, a diferencia de lo documentado en el presente trabajo, son adquiridas y empleadas en la medicina tradicional por los pobladores de La Poma y el paraje Cobres (Rodríguez Echazú et al, 2019).

Fig. 9. Distribución porcentual de los taxones nativos y exóticos comunes al presente trabajo en relación a los estudios previos de tres localidades de los Valles Calchaquíes.

Otro aspecto interesante es la adquisición de plantas medicinales mediante el intercambio, compra directa, trueque o encargo a familiares y/o amigos de algunas especies que no crecen en el territorio. Nuestro trabajo, al igual que las investigaciones realizadas en Molinos, La Poma y Quilmes, reporta el uso medicinal de varias especies en común (Artemisia copa, Perezia pungens Less, Xenophyllum poposa (Phil.) V. A. Funk, Airampoa airampo (Azara) Doweld) provenientes de las zonas "altas" o cerros en referencia a la Puna, región biogeográfica que se extiende en los Andes Centrales en las mesetas altiplánicas desde Perú a Argentina (Martínez Carretero, 1995). En La Poma y alrededores, Rodríguez Echazú et al. (2019), informan que sus pobladores se aprovisionan de algunas plantas medicinales provenientes de áreas más alejadas en la provincia de Salta como el Valle de Lerma, las regiones Chaqueña, Yungas y Puna (San Antonio de los Cobres) y de otros países como Bolivia.

Comparando la riqueza de la flora medicinal del presente trabajo (89 taxones) con la flora medicinal salteña (795 taxones), ésta representa sólo el 11%, como así también resulta un porcentaje similar (12%) respecto a la riqueza herbolaria de la provincia limítrofe de Jujuy (756 taxones) (Barboza et al., 2009). Jujuy, constituye un área geográfica vecina con ambientes fitogeográficos similares a los representados en los Valles Calchaquíes (Oyarzábal et al., 2018).

Atendiendo a los sistemas corporales más relevantes para la población estudiada, nuestros resultados coinciden con Martínez & Pochettino (2004a) que registraron enfermedades de los sistemas digestivo y respiratorio como las más frecuentes en Molinos; al igual que en La Poma donde el 47% de las plantas se emplean para tratamientos gastroenterológicos (Rodríguez Echazú et al., 2019). Hilgert & Gil (2006) en las Yungas salteñas documentaron que los tratamientos del sistema digestivo involucran a la mayor cantidad de especies reportadas (58%). Asimismo, en otras provincias argentinas, los usos de especies eran orientados preferentemente para problemas digestivos (Molares & Ladio, 2015; Riat & Pochettino, 2015; Luján & Martínez, 2017).

Algunos autores sugieren que las características organolépticas (sabor y/o aroma) están estrechamente vinculadas al proceso de clasificación de plantas medicinales y sus efectos sobre la salud (Molares & Ladio, 2009). Nuestros resultados destacan a Ruta chalepensis como la planta medicinal más versátil con numerosas aplicaciones terapéuticas. Esta planta posee aroma especial fuerte, desagradable y sabor acre (Günaydin & Savci, 2005), lo cual sugiere que sus características organolépticas orientarían la selección y preferencia de esta especie con fines terapéuticos.

En relación a la Importancia Relativa (IR) de las especies, nuestros resultados muestran que los valores obtenidos para Ruta chalepensis (IR=100) y Vachellia aroma (IR=95) son mayores a los asignados por pobladores de las Yungas salteñas (IR=53 y 54,5 respectivamente), al norte de la provincia, donde crecen, se cultivan y se consumen ambas especies con fines medicinales (Hilgert & Gil, 2006). También en el centro del país, entre los campesinos de las Sierras de Córdoba, los valores de IR registrados son inferiores a los nuestros para ambas especies (R. chalepensis, IR=66,2; V. aroma, IR= 40,7) (Luján & Martínez, 2017). Posiblemente se deba a la mayor oferta de plantas terapéuticas en las Yungas y en las serranías cordobesas.

En relación al Factor de Consenso de los Informantes (FCI), adquiere relevancia el sistema Neumonología e infectología, cuyo valor de consenso entre informantes en nuestro estudio (FCI=0,68) es similar al obtenido por Martínez (2003, FCI=0,79) entre los campesinos de Paravachasca y Calamuchita (Córdoba). Asimismo, este autor menciona a Geoffroea decorticans con propiedades análogas (antiasmáticas, pectorales y antitusígeno) a las referidas por los pobladores vallistas. Se advierte que las plantas usadas en este sistema corporal no son elegidas al azar y que existe un intercambio de información entre los informantes.