Introducción

La provincia biogeográfica Pampeana (sensu Morrone et al., 2022) es posiblemente una de las áreas más afectadas por actividades humanas de Sudamérica. Las invasiones biológicas propiciaron grandes cambios ambientales que afectaron a la biota local desde el primer intento fundacional de la actual Buenos Aires por el escape involuntario de caballos en 1541 (Schmidel, 2003) y la introducción de especies de Dipsacus L., Cynara L. y Carduus L. (Rapoport, 1996). Durante el siglo XIX, la alta carga ganadera en algunas zonas, el establecimiento de colonias agrícolas y nuevas invasiones biológicas, continuaron el deterioro de los pastizales (Delucchi & Charra, 2012; Matteucci, 2012; Medan et al, 2011; Oyarzabal et al., 2020). Además, la escasa regulación del sector industrial y el rápido y desorganizado crecimiento urbano fragmentaron y redujeron aún más el hábitat de los pastizales pampeanos alrededor de las grandes metrópolis. Esta provincia biogeográfica concentra muchas ciudades capitales de antiguo establecimiento, con gran tamaño y crecimiento veloz, así como otras urbes menores en pleno y sostenido crecimiento poblacional. El proceso de crecimiento urbano es generalizado en toda la región. Junto a esta presión ambiental, la agricultura industrial (monocultivos de soja, eucalipto, pino, etc.) y los elevados niveles de uso de agroquímicos, son otros de los factores de mayor impacto sobre los pastizales en la actualidad (Bilenca & Miñarro, 2004; Oyarzabal et al, 2020).

Como consecuencia, varias especies endémicas (i.e., que ocurren exclusivamente en un área geográfica definida; Fattorini, 2017) de la provincia Pampeana son en extremo escasas y enfrentan un grave peligro de extinguirse por reducción de hábitat, como Sellocharis paradoxa Taubert de Rio Grande do Sul, Brasil (Conterato et al., 2007), Phytolacca tetramera Hauman del noreste de Buenos Aires (Galup, 2006) y Oxypetalum arenicola Hauman ex Lillo del oeste de Buenos Aires, Argentina (Meyer, 1943). Los estudios referidos a la distribución y conservación de especies amenazadas como estas son exiguos en la región. Como contraparte, la provincia Pampeana posee una proporción extremadamente baja de áreas protegidas (alrededor de un 1,66% en Argentina; Chebez, 2009) en relación con la superficie amenazada o transformada por actividades antrópicas (Bilenca & Miñarro, 2004; Morello et al, 2012). Muchos endemismos de distribución restringida en la planicie Pampeana se encuentran escasa o nulamente representados en los sistemas de reservas naturales, por lo que su revalorización es urgente. Esto se debe a que las reservas naturales de la región se encuentran ubicadas en ambientes específicos de los sectores periféricos, como los humedales de la costa marina o las serranías, y pocas de ellas protegen extensiones considerables de pastizales pampeanos (Krapovikas & Di Giacomo, 1998). La mayoría de las áreas protegidas resguarda la vegetación característica de los humedales de la Baja Cuenca del Plata o la gran biodiversidad de las sierras del sistema de Ventania. Sin embargo, la Baja Cuenca del Plata pertenece en realidad a la provincia biogeográfica Esteros del Iberá (Apodaca et al., 2021; Arana et al., 2021; Morrone et al., 2022), y los roquedales y pastizales de altura de las sierras de Ventania se deben considerar como una unidad biogeográfica independiente (Guerrero & Apodaca, 2022). Por lo tanto, las reservas ubicadas en estas dos áreas no pueden ser consideradas como parte de la provincia Pampeana. Un ejemplo de ello es que en los complejos ecosistémicos Pampa Arenosa y Pampa Medanosa (sensu Morello et al., 2012) o unidad de vegetación Pampa Interior (sensu Oyarzabal et al., 2018), no hay áreas protegidas (Guerrero, 2019).

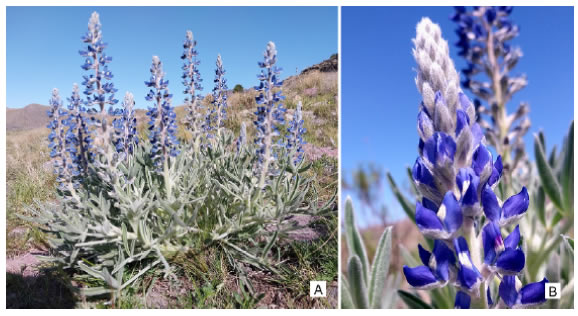

La especie de Fabaceae Lupinus aureonitens Gillies ex Hook. & Arn. (Fig. 1), o lupino pampeano, es endémica de las pampas occidentales de Argentina (Burkart, 1967), en donde posee pocas poblaciones que con normalidad cuentan solamente con entre tres y cinco individuos cada una (Long et al., 2013; Ghilardi et al, 2014). Es un subarbusto bienal o anual, de hasta 40 cm de altura, muy ramificado desde la base y densamente pubescente (Fig. 1A), con numerosas flores azules agrupadas en racimos robustos terminales de 1025 cm long. (Fig. 1B). Es una especie delicada cuya germinación, tasa de crecimiento y capacidad reproductiva se incrementan en condiciones postfuego (Long & de Villalobos, 2007, 2011; Ghilardi et al., 2013, 2014) en perfiles de suelo poco alterados que le permiten establecer relaciones simbióticas con microorganismos fijadores de nutrientes (Bello et al., 2016). A pesar de ser una especie muy escasa que habita una zona con altas tasas de transformación de los ecosistemas, en términos legales sus poblaciones se encuentran desprotegidas a excepción de las pocas que se encuentran en reservas naturales provinciales del sistema de Ventanía (F. Casalle Pintos, com. pers.).

Fig. 1: Lupinus aureonitens. A: hábito de la planta y su ambiente. B: parte terminal de una inflorescencia.

Conocer la distribución geográfica de una especie como esta es un paso elemental para evaluar su grado de amenaza y comenzar a planificar estrategias de conservación, pero en el caso de L. aureonitens la bibliografía al respecto presenta algunos inconvenientes. Al describir la especie, Hooker & Arnott (1833) la mencionan para “Pampas near La Cabeza del Tigre” y “Andes of Mendoza, near Villavicenzio”. Luego Smith (1940, 1944) discute la ubicación de las localidades de los isotipos mencionados. No logra establecer con exactitud el sitio “Cabeza del Tigre”, que cree que puede haber estado en la provincia de Buenos Aires, y plantea que la localidad “Andes of Mendoza, near Villavicenzio” puede haber surgido de una confusión con materiales de L. andicola. Burkart (1952) cita la especie para “Buenos Aires (Tandil, Sierra de la Ventana, General Villegas) y sur de Santa Fe”. Posteriormente, Burkart (1967) menciona que el lupino pampeano es “endémico en la región Pampeana, sur de Córdoba y Santa Fe (el ejemplar tipo provino de Cabeza de Tigre, lugar entre Cacarañá y Belville); Mendoza, precordillera; oeste y sur de Buenos Aires (General Villegas: médano de Bunge; sierras de Curamalán y de la Ventana, Tandil)”. Luego Planchuelo y Dunn (1984) restringen la distribución de la especie al sur y al oeste de la provincia de Buenos Aires. Asignan la localidad “Cabeza de Tigre” a la provincia de Buenos Aires, aunque tampoco indican la ubicación exacta de la misma en el mapa del trabajo. Steibel (2000) trata a la especie como “endémica de la Provincia Pampeana en el oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe y La Pampa. En La Pampa: poco frecuente en sitios muy húmedos del sector nordoriental”. Según las fuentes más actualizadas (Zuloaga et al., 2008) la distribución geográfica de L. aureonitens se encuentra limitada exclusivamente a las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Como se puede observar, hay incertidumbre sobre qué provincias políticas ocupa la especie. Parte de este problema surgió de que nunca se logró localizar con exactitud las localidades tipo de la especie (e.g., Smith, 1940, 1943-1944; Burkart, 1952, 1967).

Las incongruencias en los trabajos que presentaron su distribución geográfica han conducido a que aparezcan diferencias en el grado de amenaza o riesgo de extinción de la especie según distintos autores. En Buenos Aires ha sido catalogada como especie “rara” (Delucchi, 1992) y como En Peligro (EN) - En Peligro Crítico (CR) (Delucchi, 2006). A nivel nacional fue catalogada como Vulnerable (VU) por Delucchi & Hernández (2015) y en la categoría 5 (el mayor grado de amenaza) de la lista de Plantas Endémicas de Argentina (PlanEAr, 2022). Guiándose por el criterio B de categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2012) y utilizando materiales de herbario, bibliografía y relevamientos de campo como fuentes, Ghilardi et al. (2015) determinaron que la especie se encuentra En Peligro (EN). Estos autores calcularon la extensión de presencia (EOO, subcriterio B1, distribución geográfica expresada como extensión de presencia) siguiendo el método del polígono mínimo convexo y el área de ocupación (AOO, subcriterio B2, distribución geográfica expresada como área de ocupación) con el método Cartográfico por Conglomerados que resultó en el reconocimiento de cuatro poblaciones conglomeradas y ninguna población satélite, aunque en la publicación no se explicita cuáles son los registros geográficos que utilizaron. Todos los autores precedentes clasificaron a la especie en alguna categoría de amenaza. Sin embargo, en la última actualización sobre el grado de amenaza de las plantas de Argentina (Salariato et al., 2021) se la calificó como Preocupación Menor (LC). Estos autores se guiaron por el subcriterio B1 de la UICN, utilizando registros de herbarios obtenidos en las provincias de La Pampa y Buenos Aires.

El objetivo de este trabajo es analizar y actualizar la distribución geográfica del lupino pampeano, incluyendo hábitats y unidades biogeográficas, por medio de fuentes históricas y actuales (e.g., materiales de herbario, localidades originales, bases de datos, viajes de campo y bibliografía) para identificar las actividades humanas que pueden afectar sus poblaciones. Sobre la base de esta información se discuten categorías de amenaza confrontándolo con trabajos previos.

Materiales y métodos

Se analizaron especímenes, incluyendo imágenes de alta resolución, de los siguientes herbarios: B, BA, BAA, BBB, BM, CORD, E, F, LP, MO, SI, SRFA y US (Thiers, 2022).

Para determinar la ubicación de las localidades originales o tipo, se estudió la travesía que realizaba periódicamente desde Buenos Aires a Mendoza John Gillies, quien recolectó los ejemplares tipo de L. aureonitens, y los viajes de Paul G. Lorentz, quien recolectó el material tipo de L. purolanatus (sinónimo L. aureonitens). Para realizar esta tarea se ubicaron las localidades mencionadas en las etiquetas de herbario de materiales recolectados por dichos autores en fechas cercanas a las mencionadas en los protólogos y se las comparó con mapas de la época para reconstruir sus itinerarios.

Adicionalmente se realizó una búsqueda en la bibliografía y bases de datos digitales (Flora Argentina, 2018; ArgentiNat.org, 2022; Gbif.org, 2022) para reconstruir la distribución geográfica de la especie. En las bases de datos ArgentiNat.org y Gbif.org se realizó en primer lugar la búsqueda de la palabra clave “Lupinus aureonitens’” pero también se revisaron las observaciones de Lupinus sp. que potencialmente podrían tratarse de la especie estudiada.

También se realizaron salidas de campo a localidades de la provincia de Buenos Aires en localidades donde había sido hallada la especie para confirmar los registros más antiguos (General Villegas, Bunge, 9 de Julio, Tandil y varios puntos del Sistema Serrano de Ventania como el Parque Provincial E. Tornquist, Villa Ventana, Sierra de la Ventana, Abra de la Ventana y Tornquist), y a localidades intermedias para buscar nuevos ejemplares (Olavarría, Azul, Balcarce y las Encadenadas de Guaminí).

Se estudiaron las etiquetas de herbario y la bibliografía y se comparó la distribución de la especie con los mapas de unidades de vegetación para conocer a qué ambientes y qué unidades biogeográficas está asociada. Luego se enumeraron las amenazas confirmadas para la región que pueden afectar a la especie a corto plazo. Para ello se siguió el marco conceptual planteado por Tiscomia et al. (2019) para identificar causales de la degradación de pastizales nativos basándose en los procesos indicadores que conducen particularmente a la pérdida de biodiversidad.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Buenos Aires: Pdo. General Villegas, Médano de Bunge, 21-XII-1939, Cabrera 5694 (LP 037654); Pdo. Junín, Entre Junín y Agustina,

Ruta 65 a 2,5 km de empalme Ruta 188 (-34.53; -61.01), 14-X-1990, Rúgolo de Agrasar 1262 (MO 6069869). Pdo. Saavedra, Sierra Tampe, Campam Cortapie, Sierra de la Ventana, 4-II-1881, Lorentz 3 (CORD 00002907, US 00003378, B 100244167, B 100244186, F 612076, SI 2167); Sierras de Curamalán, I-1892, Kyle (BM 000901052); Sierras de Cura-Malal, La Gruta, 9-XI-1928, Scala (LP 037653); ídem, 12-XI-1938, Cabrera 4760 (LP 023134); Pdo. Tornquist, prope Est. Tornquist, 20-XII-1899, Spegazzini s.n. (LP 037656 ex LPS23796); Sierra de la Ventana, hacia NW del Hotel Abra de la Ventana, 16-XI-1969, Roivanen 343 (H 1027046). Prov. Córdoba: Dpto. Marcos Juárez, Marcos Juárez, 6-IX-1906, Stuckert (CORD 0064878).

Localidades recopiladas a partir de la bibliografía, bases de datos y comunicaciones personales ARGENTINA. Prov. Buenos Aires: Pdo. Saavedra, Sierra de la Ventana, 1-V-1879, Lorentz (CORD; Burkart, 1967); Sierra de Bravard, Abra Hinojo, Gómez et al. (BAA; Planchuelo & Dunn, 1984); Reserva Natural Privada Las Piedras, X-2022 (Facundo Casalle, com. pers.); Encadenadas Dufaur (-37.94443, -62.288144), 28-IX-2020, (M. Klock; inaturalist https:--www. inaturalist.org-observations-61067512); Pdo. Tornquist, Sierra de la Ventana, 10-II-1901, Hicken s.n. (SI); ídem, 25-XII-1905, Hauman s.n. (SI); Parque Provincial E. Tornquist, debajo de la Cueva del Toro, Long 1990 (BBB; Long, 2018); Cordón Esmeralda, 31-X-2015, Villamil 11910 (BBB; Flora Argentina, 2018); Villa Serrana La Gruta, cerca al arroyo Ventana (-38.061106, -62.073012) (M. Fossatti; inaturalist https:--www. inaturalist.org-observations-63048612); Ruta 76, entrada al Campamento Base Ventana (-38.070172, -62.021813), 5-XI-2015, (G. Brank; inaturalist https:--www.inaturalist.org-observations-64728074); Reserva Provincial Sierras Grandes, X-2022 (Facundo Casalle, com. pers.); Pdo. Azul, Cerros de Azul (Caselli, 2008); Pdo. Tandil, Cerro San Luis (Sierras de Tandil) (Caselli, 2008); Cerros Heusser y Clavez, Hicken s.n. (SI; Planchuelo & Dunn, 1984); Cerros de Tandil, Grondona 8016 (BAA; Planchuelo & Dunn, 1984); Pdo. Nueve de Julio, cerca de Nueve de Julio (sub. L. multiflorus Desr.; Manganaro, 1919); Pdo. General Villegas, Médano de Bunge, Parodi 13385 (MO; Gbif.org, 2022). Prov. Córdoba:

Dpto. Marcos Juárez, Pampas near Cabeza del Tigre, Gillies (K; Hooker & Arnott, 1833); Marcos Juárez, 10-X-1991, Bianco 3279 (SI; Flora Argentina, 2018); Dpto. Río Cuarto, Río Cuarto (Cantero et al, 2009). Prov. La Pampa: Dpto. Chapaleufú, Intendente Alvear, Steibel 9126 (SRFA; Steibel, 2000). Prov. Mendoza: Andes of Mendoza, near Villavicenzio, Gillies s.n. (Hooker & Arnott, 1833). Prov. Santa Fe: Dpto. General López, Venado Tuerto (-33.72823, -61.988729), 19-X-1994 (F. Cuello; inaturalist https:--www.inaturalist.org-observations-107923659); Rufino (F. Cuello; inaturalist https:--www.inaturalist. org-observations-107923659).

Resultados

Tratamiento taxonómico

Lupinus aureonitens Gillies ex Hook. & Arn. Bot. Misc. 2: 201. 1833. TIPO: ARGENTINA. “On the Pampas near Cabeza del Tigre”, J. Gillies (Sintipos, E 00178410, E 00178411, E 00178412, no vistos); “Andes of Mendoza, near Villavicenzio”, J. Gillies (Sintipos, no encontrados).

Lupinus kyleanus C.P. Sm. Species Lupinorum 13: 206. 1940. TIPO: ARGENTINA. Buenos Aires, “Vienas de Curamalan”, I-1892, J.D. Kyle (Holotipo, BM 000901052 [foto!]).

Lupinus purolanatus C.P. Sm. Species Lupinorum 22: 343-344. 1944. TIPO: ARGENTINA. Buenos Aires, Sierra Ventana, 4-II-1881, P.G. Lorentz 3 (Sintipo, B 100244187 [foto!], isotipos, F612076 [foto!], CORD 00002907 [foto!]); Campam Cortapie, 4-II-1881, P.G. Lorentz 3 (Sintipo, no encontrado); Sierras Tampe, P.G. Lorentz 3 (Sintipos, B 100244186 [foto!], US 00003378 [foto!], SI 002167 [foto!])

Registros de distribución confirmados de L. aureonitens

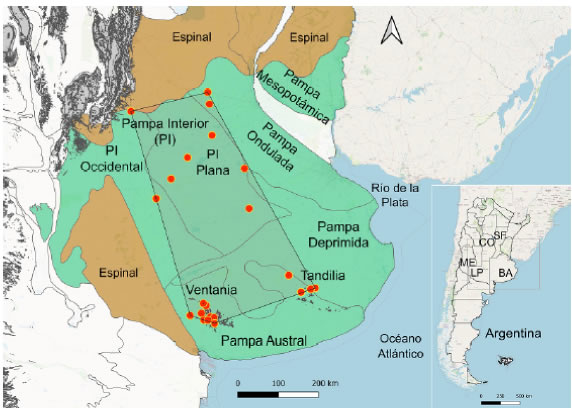

Se confirmó la presencia de L. aureonitens para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe (Fig. 2). El registro de la especie en Mendoza no pudo ser confirmado y probablemente se trate de un error (ver discusión). Sin tener en cuenta este último punto, se contabilizaron 27 sitios de ocurrencia en el pasado (Material suplementario S1), de los cuales solo 14 fueron los más recientes, entre 1990 y la actualidad. Algunos registros son muy antiguos: en Nueve de Julio (Buenos provincia de Buenos Aires; CO: provincia de Córdoba; provincia de Mendoza; SF: provincia de Santa Fe.

Fig. 2: Sitios de ocurrencia de L. aureonitens en el mapa de unidades de vegetación de Argentina (Oyarzabal et al., 2018). En verde, Pampa, en naranja Espinal, en gris, serranías. Abreviaturas= BA:

PI: Pampa Interior; LP: provincia de La Pampa; ME:

Aires) y Cabeza del Tigre (Córdoba) no se volvió a recolectar la especie en más de un siglo, y en médano de Bunge (Buenos Aires) la especie no ha vuelto a ser hallada desde hace 83 años. Los recorridos de campo buscando incluir ejemplares novedosos o confirmar los registros más antiguos resultaron infructuosos. En Nueve de Julio se recorrieron caminos rurales y no se halló la planta. La zona en donde se emplazó la posta Cabeza del Tigre no se pudo visitar. En Bunge tampoco se halló la especie, y un vecino de la localidad manifestó que la arena del médano de Bunge (donde Cabrera había recolectado la planta en 1939) fue utilizada para elevar la cota de caminos vecinales de los alrededores. En las zonas recorridas del sistema de sierras de Tandilia (Tandil y alrededores, Olavarría,

Azul y Balcarce) tampoco se la halló. A partir del año 2000 solo se la logró observar en Sierra de la Ventana, en donde se concentran los registros recientes, y en Córdoba (Río Cuarto), La Pampa (Intendente Alvear) y sur de Santa Fe.

Localidades originales o tipo de L. aureonites y sinónimos

Uno de los materiales originales de L. aureonitens proviene de la localidad “Pampas near Cabeza del Tigre”, la cual Smith (1944) no logró ubicar (supuso que debía estar en Buenos Aires) y que Burkart (1967) situó entre Carcarañá (Santa Fe) y Belville (Córdoba). La posta Cabeza del Tigre se encontraba cerca de la localidad actual Los Surgentes, y de la localidad histórica de Monte de los Papagayos, en Córdoba (Arrowsmith, 1850; Gamier, 1862; Stanford, 1901) un poco más al sur de lo que supuso Burkart (1967).

Otros materiales citados en la descripción original serían de la provincia argentina de Mendoza, donde nunca fue hallado nuevamente. Smith (1943-1944) mencionó un material en K recolectado por Gillies que proviene de “Villavicenzio” determinado como L. andícola Gillies ex Hook. & Arn. Cabe destacar que el holotipo de L. andícola, que Hooker y Arnott describieron justo a continuación de L. aureonitens (Hooker & Arnott, 1833: 201) provenía también de “Villavicenzio” (“Ascent to the Paramillo above Villavicenzio, II-1821, J. Gillies, Herbarium Hookerianum”; K 000500641).

La localidad tipo del sinónimo L. kyleanus es “Vienas de Curamalan” (sic, Smith, 1940). El nombre corregido del sitio según la etiqueta del holotipo es Sierras de Curamalán (-37.69520, -62.28991). Smith (1944) discutió la ubicación de las localidades originales del sinónimo L. purolanatus: Sierra de la Ventana, Campam y Sierra Tampe. Los materiales de estos sitios están etiquetados con el número 3 por Lorentz, por lo que probablemente se refieren a una misma localidad y fecha. En el material depositado en CORD (CORD 00002907) se lee “Sierra de la Ventana, 4-II-1881”. Es decir que correspondían al segundo viaje de Lorentz a Sierra de la Ventana poco antes de su fallecimiento, en el que pudo haber recorrido las localidades conocidas por los informes y diarios de su primera travesía durante la Campaña al Desierto del General J. A. Roca (Lorentz & Niederlein, 1881; Doering & Lorentz, 1916). Sin embargo, al buscar en estos documentos, no se halló ninguna mención de nombres similares a los antedichos. Tampoco existen localidades con los nombres Tampe o Campam en los mapas actuales del sur de Buenos Aires ni en mapas del siglo XIX (e.g., Colton, 1855; De Moussy, 1867; Wysocki, 1877; Brackebusch, 1889). En el trabajo de Smith (1943-1944) también se mencionaba la localidad Campam Cortapie (material no encontrado), que probablemente se refería al Cerro Cortapié, ubicado al noroeste de la Laguna Los Chilenos (-37.990847, -62.616394) en el camino realizado durante la Campaña al Desierto hacia Fuerte Argentino siguiendo la Zanja de Alsina. De hecho, existe un material recolectado por Lorentz el 1-V-1879 en Sierra de la Ventana (Burkart, 1967), que por la fecha corresponde a las cercanías de dicha localidad según el itinerario seguido en ese viaje anterior. Probablemente Campam no sea una localidad, sino la abreviatura de campamento. Una posibilidad es que Tampe fuera una deformación debido a errores de transcripción de los duplicados en diferentes herbarios de alguna palabra como Campam (abreviado de campamento), Cortapié (Cerro Cortapié), Sandes (Comandancia Fortín Sandes), Pampa o Carhué.

Distribución geográfica y hábitat

Lupinus aureonitens se distribuye en el oeste y sur de la provincia biogeográfica Pampeana, más precisamente en pastizales de las serranías de Tandilia y Ventania y las unidades de vegetación Pampa Interior y Pampa Ondulada marginalmente (Fig. 2). Habita preferentemente sobre suelos sueltos en sierras y sobre dunas de arena, siendo muy rara en la planicie loésica.

Discusión

En este trabajo se lograron ubicar las localidades mencionadas en la bibliografía sobre L. aureonitens. Se ha extendido la distribución de la especie a las provincias de Córdoba y Santa Fe, que no fueron citadas en la bibliografía más actualizada (Zuloaga et al., 2008; 2019). Por otra parte, como fue sugerido por Smith (1943-1944), se ha descartado el registro de la especie en Mendoza. La localidad “Andes of Mendoza, near Villavicenzio” que figura en el protólogo de Lupinus aureonitens, podría tratarse de un descuido en el catalogado de un ejemplar, quizás por un error involuntario en la transcripción de las etiquetas, o una mezcla de materiales al enviar los ejemplares a Europa o durante las tareas de montaje. La especie no volvió a ser hallada en la provincia de Mendoza, y los ambientes que la especie ocupa en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa pertenecen a una unidad biogeográfica distinta, reciben mayores precipitaciones, mayor temperatura promedio, menor proporción de heladas, tienen mayor cobertura vegetal, etc.

La localidad Cabeza de Tigre, donde fue descubierta la especie, fue una posta ubicada en el actual partido de Marcos Juárez de la provincia de Córdoba. Esta ubicación está, por lo tanto, un poco más al sur de lo que indicó Burkart (1967), y se desvanece la duda planteada por este autor, ya que se confirma que ésta pertenece a la provincia de Córdoba. Acertadamente, en la Flora de Santa Fe (Pensiero et al, 2005), al no existir ningún material de referencia de la especie recolectado allí, no la incluyen entre las leguminosas de la provincia. Sin embargo, recientemente se publicó en línea una observación de inaturalist de la especie en el sur de esta provincia, con lo cual Santa Fe vuelve a aparecer en el listado de provincias con registros de L. aureonitens.

El aporte de las observaciones de las bases de datos como Gbif.org o ArgentiNat.org provee información actualizada sobre las áreas en donde se puede hallar la especie estudiada. Además de que delinean nuevos puntos de colecta, pone en evidencia el vacío de información moderna en los herbarios, por lo que ambas fuentes de información deben usarse como complementos.

En etiquetas de herbario, publicaciones y en registros de inaturalist.org se expresa que la especie es rara y que usualmente las poblaciones se componen de escasos individuos. Hay que destacar que algunas zonas por dentro del polígono formado por la extensión de presencia fueron prospectadas anteriormente, sin registros positivos de la especie, como la depresión de Laprida, entre las sierras de Tandilia y Ventania (Buenos Aires; Batista et al, 1988), las cercanías de Azul (Buenos Aires; Vercelli et al., 2013), el partido de Pellegrini (Buenos Aires; Cabrera, 1945), la depresión del Río Salado (Buenos Aires, Burkart et al, 1990; 1998), parte de las serranías de Ventania (Frangi & Botino, 1995; Guerrero, 2022), parte de las serranías de Tandilia (Frangi, 1975; Alonso et al, 2009) y parte del sur de Santa Fe (Ragonese, 1941; Ragonese & Covas, 1947). En los viajes de campo realizados por el autor a localidades ubicadas en el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires por dentro del polígono demarcado por la extensión de presencia, tampoco se encontró la especie. Solo se halló con relativa frecuencia en las sierras de Ventania.

Por otra parte, si bien la distribución geográfica de L. aureonitens se extiende por un territorio amplio, los sitios de hallazgo de la especie están restringidos a unidades biogeográficas y de vegetación bien definidas (Fig. 2). Se observa que biogeográficamente la especie está completamente asociada a la provincia Pampeana (Morrone et al, 2022), y dentro de la misma se asocia a las unidades de vegetación Pampa Interior y Pampa Austral (Oyarzabal et al, 2020). Algunos registros como la localidad Cabeza de Tigre se encuentran en el límite oeste de la Pampa Ondulada (Oyarzabal et al, 2020), pero justo en una zona de transición con la Pampa Interior con bosques aislados del Espinal, por lo que para ser estrictos no corresponde mencionar la especie como parte de la Pampa Ondulada. Dentro de la Pampa Austral sus registros se concentran alrededor de las sierras de los sistemas de Tandilia y Ventania, estando ausente en la llanura interserrana y los cordones medanosos de la costa Atlántica.

Todos los registros de la especie están centrados en torno a los campos de médanos del oeste de la provincia Pampeana y alrededor de las sierras de Buenos Aires. Los mencionados médanos eólicos son relictos de los semidesiertos que cubrieron la zona durante los ciclos secos del Cuaternario (Iriondo & Krohling, 2007). Esta zona de la provincia Pampeana posee además otras plantas y animales endémicos de escasa representación en las colecciones biológicas. Entre las plantas se encuentra Oxypetalum arenicola (Asclepiadaceae) conocida solo para el oeste de Buenos Aires en los médanos de Rivera y Pellegrini, y entre los animales el roedor Ctenomys porteousi en los médanos al norte de las lagunas encadenadas de Guaminí y el microhimenóptero parasitoide de acrídidos Scelio dichropli en Guaminí y La Pampa. Alrededor del área de distribución de L. aureonitens, un poco más al sur y al oeste, sobre lomadas loésicas con tosca a escasa profundidad, se encuentran las Poaceae endémicas de Villa Iris y alrededores (Buenos Aires), Hordeum erectifolium Bothmer, N. Jacobsen & R.B. J0rg. y Piptochaetium cabrerae Parodi. Entre los animales se encuentran el coleóptero Phengodidae Mastinomorphus pampaensis, solo hallado en Felipe Sola (Buenos Aires) y Bothriurus pampa en el este de La Pampa y zonas contiguas del oeste de Buenos Aires. La zona serrana de Ventania y Tandilia es bien conocida por su alta densidad de endemismos restringidos, relictos y poblaciones disyuntas (Frangi & Bottino, 1995; Crisci et al, 2001; Guerrero & Apodaca, 2022), y el sudoeste de la distribución geográfica posee parches arbustales y bosques con poblaciones aisladas de especies del Espinal y el Monte (Guerrero, 2022). Es decir que toda el área de distribución de L. aureonitens es una zona que debe ser revalorizada por su singularidad geomorfológica y biológica.

Amenazas para la conservación de la especie

La amenaza más importante para la conservación de la especie es la fragmentación y pérdida de hábitat por conversión de pastizales en áreas de cultivo. El área de distribución de la especie estudiada sufre un notable aumento de la superficie cultivada en detrimento de los pastizales nativos (Baeza & Paruelo, 2020). El grado de fragmentación de hábitat resultante a lo largo de la distribución de la especie es variable, desde una fragmentación incipiente en las sierras de Ventania hasta un grado mayor de fragmentación por agricultura intensiva hacia el norte (Baldi et al., 2006) donde se detectó una tendencia creciente de conversión de pastizales en campos cultivados (Baldi & Paruelo, 2008). Una consecuencia indirecta de estos cambios en el uso del suelo es que, al utilizar campos aptos para la ganadería para establecer nuevos cultivos, la actividad ganadera es desplazada hacia campos periféricos o concentrada en campos que antes tenían baja carga ganadera (Viglizzo et al., 2006; Miñarro & Bilenca, 2008). Aunque no se ha estudiado aún, es probable que los cambios asociados al pastoreo en los pastizales nativos puedan afectar a una planta tan escasa como L. aureonitens. Una consecuencia directa de las técnicas modernas de cultivo de vegetales transgénicos es el incremento en la liberación de agroquímicos herbicidas e insecticidas al medio que pueden potencialmente matar tanto a las plantas locales como a sus polinizadores (e.g., Palma et al., 2014; Abraham et al., 2018; Seide et al., 2018). Los efectos de estos químicos sobre las especies de la región, como L. aureonitens y sus polinizadores, restan ser estudiados.

Los incendios parecen promover la germinación de la especie (Long & De Villalobos, 2011; Long, 2018), por lo que la modificación del régimen de fuegos posiblemente afecta a la tasa de germinación de nuevos individuos. Por otra parte, la prevención y control de incendios permite que árboles exóticos se establezcan y maduren en los pastizales, reemplazando la fisonomía original por un bosque (Zalba et al., 2008). La invasión de especies arbóreas invasoras en la llanura Pampeana constituye un gran riesgo, ya que nunca se registró a L. aureonitens en sitios umbríos. La progresiva invasión de Pinus halepensis Mill. en las sierras de Ventania, de Acacia melanoxylon R.Br. en Tandilia, y de estos y otros árboles altamente invasivos como Gleditsia triacanthos L. en el resto del área, supone un riesgo para tener en cuenta (Zalba & Villamil, 2002). Otras causas de degradación de hábitat que pueden afectar fuertemente a la especie son el crecimiento urbano (Baldi & Paruelo, 2008) y la minería en las sierras de Tandilia. Aunque tienen menor extensión en superficie, deben ser tenidas en cuenta.

Las inundaciones extraordinarias en años lluviosos, producidas en parte por la tendencia creciente en cantidad promedio de precipitaciones anuales y en parte por la mala planificación de los canales y endicamientos producidos por rutas y vías férreas (Montaldoa et al., 2007), pueden afectar a esta especie que se asocia con suelos bien drenados y presenta caracteres xeromorfos (e.g., gruesa raíz axonomorfa, disposición compacta de las hojas y pubescencia densa). Este factor debe ser mejor estudiado, pero a grandes rasgos se puede observar que los registros de ocurrencia de L. aureonitens se encuentran siempre sobre suelos rocosos, arenosos, sobre pendientes o lomadas.

Categorización del estado de conservación de la especie

Hasta el año 2021 todos los autores que estudiaron la especie la categorizaron con algún grado de amenaza, hasta la propuesta de Salariato et al. (2021) en la que se la trata como de Preocupación Menor (LC). Esta última propuesta implicaría que no es necesario llevar a cabo acciones para preservar sus poblaciones (UICN, 2012).

Al revisar las anotaciones sobre la rareza de esta especie en etiquetas de herbario, y considerando que con los datos actuales la especie parece estar compuesta por pequeñas poblaciones muy aisladas entre sí, lo más prudente es no clasificarla como Preocupación Menor (LC). Por ejemplo, en la Pampa Interior, la especie habita sobre médanos, que son ambientes discontinuos y fragmentados, devenidos en islas de vegetación en una matriz agrícola, por lo que el riesgo de extinción local de estas poblaciones es alto.

Debido a que no se tiene un conocimiento aceptable de su tamaño poblacional, ni de tendencias a largo plazo, hasta ahora solo se ha empleado el criterio B de clasificación, que utiliza parámetros vinculados al área de distribución como indicadores del grado de amenaza. Este criterio tiene dos subcriterios, B1 que representa la distribución geográfica como extensión de presencia, y B2 que la representa como área de ocupación, y tres condiciones referidas al a) grado de fragmentación o el número de localidades, b) a variaciones en el área de distribución, calidad de hábitat o cantidad de individuos maduros, y c) fluctuaciones extremas del área de distribución o cantidad de individuos maduros. Como los estudios que abordaron el grado de amenaza del lupino pampeano se basan principalmente en ejemplares de herbario, y por la escasez de registros en algunas zonas por bajo esfuerzo de muestreo y la inexistencia de muestreos recientes en algunas zonas, es muy probable que se llegue a una estimación errónea del área de ocupación si se utiliza el subcriterio B2, distribución geográfica expresada como área de ocupación (Nic Lughadha et al., 2019). El único subcriterio de la UICN aplicable por el momento para establecer el grado de amenaza de L. aureonitens es el B1 (distribución geográfica expresada como extensión de presencia). Empleando este subcriterio se llega a la conclusión que, dado que la especie posee poblaciones dispersas en un área muy grande, su extensión de presencia es mucho mayor a la de cualquier categoría de amenaza y pertenecería a la categoría Preocupación Menor LC (Salariato et al., 2021). Dada la rareza de la especie tratada y lo modificado antrópicamente que está el ambiente en el que habita, el valor de extensión de presencia no es nada representativo de la distribución geográfica real de la planta. La única solución a este dilema es planificar un muestreo exhaustivo, a lo largo de las unidades de vegetación en los que se halló a la especie para descartar que su ausencia en algunas zonas no sea por falta de muestreo y obtener un panorama actualizado de la distribución que nos permita utilizar el subcriterio B2. De este modo se conocería cuáles son las poblaciones remanentes y cuáles poblaciones desaparecieron. Hasta tanto, lo más prudente es calificar a la especie como Datos Insuficientes (DD) en forma preventiva. Esta categoría no indica que el taxón no esté amenazado (UICN, 2012), sino, en el caso del lupino pampeano, la necesidad de obtener más información para determinar cuál es la categoría indicada de amenaza.

Conclusiones

En este trabajo se logró ubicar algunas localidades problemáticas del lupino pampeano y completar la información referida a su distribución geográfica. Los puntos de ocurrencia obtenidos reflejan los vacíos de información sobre la presencia de esta especie en algunos sectores. Su categorización según los criterios estandarizados de la UICN depende de que esta información sea actualizada y estandarizada (e.g., con muestreos al azar, con igual esfuerzo de muestreo en cada zona del área de distribución).

Por lo pronto, es urgente ubicar poblaciones de esta especie donde ha sido registrada en las últimas décadas (e.g., cerca de Río Cuarto, Córdoba, o en el sur de Santa Fe) para crear un banco de germoplasma para conservación ex situ. En el Vivero E. Tornquist (Sierra de la Ventana) ya se trabaja en la conservación de las poblaciones cercanas de la especie. Dada la magnitud de la intervención humana en la unidad de vegetación Pampa Interior, donde no existen áreas protegidas nacionales ni provinciales, es muy necesario promover la creación de algún área protegida que contemple la conservación del lupino pampeano y la flora acompañante de estas geoformas in situ.

Agradecimientos

A Laura Iharlegui (LP), Jimena Ponce y Franco Chiarini (CORD) y Lesley Scott (E). A Facundo Casalle Pintos (Reserva Natural Provincial Sierras Grandes) por permitirme utilizar sus fotografías. A los revisores y al cuerpo editorial del Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica por sus útiles comentarios. A CONICET (PIP 0421) y la Universidad Nacional de La Plata (N929) por el apoyo financiero.

Material suplementarios

1.kml: Localidades de ocurrencia de Lupinus aureonitens georreferenciadas con GeoCAT (geocat.kew.org).

Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/ handle/10915/149569

Recibido: 21 Abr 2022

Aceptado: 2 Dic 2022

uBio

uBio