La alianza obrero-estudiantil a partir de la sociabilidad educativa y barrial en Córdoba (1955-1969)1

El medio siglo transcurrido desde las revueltas de 1968 activó la memoria a escala global. En Argentina, las conmemoraciones del Cordobazo –la insurrección protagonizada por obreros y estudiantes en 1969– abrieron debates académicos, sindicales y políticos. Sabemos que los aniversarios “son coyunturas de activación de la memoria” (Jelin, 2002, p. 52) y que las memorias sobre este evento comenzaron a articularse en busca de sentido y de lecciones desde el primer aniversario (Musso y Noguera, 2011). En la conmemoración más reciente, la disciplina histórica se volcó hacia reflexiones renovadas, que se nutrieron de la expansión del campo de los estudios sobre la memoria y la historia reciente. Asimismo, se realizaron esfuerzos por pensar las intersecciones entre escalas locales y nacionales, y la incorporación de nuevos enfoques y sujetos –mujeres, clero y militares– (Gordillo, 2019).

En este marco, la historiografía sobre los ciclos de protesta de los sesenta y los setenta en la ciudad de Córdoba coincidió en la relevancia explicativa de las aceleradas transformaciones económicas, sociales y culturales que se producían a escala local, nacional e internacional (Torre, 1994; Gordillo, 1996; Brennan y Gordillo, 2008; Brennan, 2015). Así, se remarcó el impacto de algunos procesos de carácter global: las grandes migraciones del campo a la ciudad, la expansión de la matrícula universitaria y el ascenso de una nueva juventud contestataria como un actor de peso (Hobsbawm, 2011); animado por, pero también profundizando, un amplio trastrocamiento de las estructuras sociales y culturales previas, en un contexto regional represivo (Cosse, 2010; Manzano, 2014). En el caso cordobés, la reflexión sobre la instalación de novedosas industrias automotrices en la periferia urbana ayudó a elaborar hipótesis que las involucraron como motores de una modernización que, en diversos campos simultáneos e interrelacionados, estableció las condiciones de posibilidad de sucesos como el Cordobazo (Gordillo, 1996; Brennan y Gordillo, 2008; Mignon, 2014; Brennan, 2015).

Esta clave interpretativa se utilizó con frecuencia para comprender los orígenes de los actores y su contexto socioeconómico, pero fue menos recuperada en el análisis de las dinámicas sociales desplegadas en las luchas obreras y estudiantiles pues, como es comprensible, en un primer momento historiográfico se priorizaron las explicaciones centradas en las organizaciones políticas y sindicales, sus acciones, ideología y cultura.2 En este artículo, pretendo volver sobre la relación entre obreros y estudiantes, para incorporar memorias y dimensiones que permitan una mirada compleja y alternativa de sus conexiones. Mediante una reconstrucción histórica, buscaré mostrar cómo los procesos de transformación social iniciados en los años cincuenta habilitaron la configuración de otro tipo de lazos entre ellos. Sostendré que estas transformaciones no solo parieron a los obreros del Cordobazo y posibilitaron la emergencia de la juventud como una generación contestataria. También tuvieron profundas y prolongadas implicancias en la vida cotidiana de quienes participaron de esta nueva experiencia y resultan sustanciales para entender sus vínculos. Según sabemos, obreros y estudiantes se encontraron en los sindicatos, la lucha y la movilización política, a lo largo de los barrios y de las fábricas (Gordillo 1996; Brennan, 2015). Apoyándome en ello, argumentaré que existieron entrelazamientos sustantivos mediante otra sociabilidad en común, articulada por el acceso de los trabajadores a experiencias educativas novedosas, y por la formación de lazos familiares y vecinales singulares. Retomando a Maurice Agulhon (1992), entiendo por sociabilidad aquellas relaciones y prácticas compartidas cimentadas en problemáticas cotidianas comunes que tienen lugar entre los obreros en espacios formales –como los gremios– o informales –como talleres, bares y comunidades–. Los trabajadores estudiados no circunscribieron sus relaciones sociales al mundo del trabajo y habitaron territorios en los que compartieron experiencias con otros actores, entre ellos, los estudiantes.

Con esta idea, trabajaré con los obreros de la empresa automotriz Industrias Kaiser Argentina (IKA, más tarde IKA-Renault), en especial en aquellos que estudiaban y trabajaban, entre 1955-1969: desde la instalación del complejo fabril en el barrio Santa Isabel hasta el Cordobazo, cuando se afianzó la alianza obrero-estudiantil. Lo haré gracias a una fuente novedosa y hasta ahora inexplorada: los legajos de los trabajadores y los Registros de Personal de la empresa, los que obtuvimos durante un relevamiento en el Archivo de Personal de Renault, en la planta Santa Isabel, Córdoba. Una lectura atenta y a contrapelo de la información que resguardan nos permitirá hacerles nuevas preguntas, centradas en la vida cotidiana, y ensayar algunas respuestas sobre quienes eran aquellos obreros más allá del trabajo y de su potencial militancia.3

Reconstruir la trayectoria laboral y algunos aspectos biográficos de trabajadores “corrientes”, que no ocuparon un lugar preponderante en organizaciones políticas o sindicales, permite volvernos hacia otros procesos generales de gran importancia, como las experiencias novedosas asociadas a la educación y a los espacios habitacionales. Como señaló Camillo Robertini (2019) en su estudio sobre los obreros de la Fiat, no se trata de incorporar estas otras memorias como las “zonas grises” de un relato centrado en los militantes, sino de darles relevancia explicativa. Detenerse sobre el conjunto y no solo en las vanguardias permite considerar desarrollos que, aún de forma desigual, atravesaron a todos. Con este fin, combinaré estas fuentes con otras clásicas de la historia social y la historia oral, como memorias, balances y publicaciones de la empresa, entrevistas a exobreros y prensa local.

Me centraré en la sociabilidad de la vida cotidiana a partir de dos líneas concretas. En primer lugar, exploraré la relación de los obreros con la educación: estudiaré cómo su estímulo por parte de la empresa revirtió en la participación obrera en espacios que permitirían la formación de lazos de solidaridad y compañerismo entre trabajadores, destacando trayectorias escasamente señaladas, como las de los inspectores, que tendrán un peso significativo durante las movilizaciones. Además, sostendré la relevancia de la familia como un ámbito que integró trayectorias educativas desiguales. En segundo lugar, valorizaré espacios como los barrios y las pensiones en las que convivieron obreros y estudiantes, preguntándome por la integración de la clase obrera en el entramado urbano. Finalmente, retomaré la figura de Santiago Pampillón, mártir de la lucha estudiantil y obrera asesinado por la Policía de Córdoba en 1966, reconsiderando su trayectoria al reinsertarla en este esquema.

Así sostendré que, debido a que la clase obrera no estaba aislada con respecto a los estudiantes y a la comunidad en general, su unión en los sindicatos y en las calles también tuvo una articulación sustantiva en lo cotidiano, la cual resulta clave. La vida cotidiana, siguiendo a Ágnes Heller (1982), resulta explicativa porque incluso si se considera la gran heterogeneidad de actividades que comprende y las distintas formas que tienen los individuos de conducirse, es en la rutina donde tienen lugar las “reproducciones particulares creadoras de la posibilidad global y permanente de la reproducción social” (p. 4). Esta dimensión valoriza a la esfera familiar y a la sociabilidad como ámbitos privilegiados en los que se configuran y se despliegan de forma compleja los procesos de transformación antes mencionados. La “naturaleza social de la experiencia personal” (Cosse, 2017, p. 1) nos permite considerar el entrelazamiento entre lo público y lo privado como una óptica interpretativa de los vínculos entre ambos actores sociales.

La educación: obreros en la Universidad y universitarios en las fábricas

En este apartado exploraré la emergencia de experiencias educativas novedosas entre algunos de los obreros de la fábrica, que dan cuenta de una revalorización de la educación superior y de una modificación en la relación de los obreros con ella. Una de las conexiones que retomo entre obreros y estudiantes considera la posibilidad de que ambos perfiles se conjugaran en una misma persona, el trabajador, que ahora podría acceder a espacios y entramados sociales antes reservados casi de forma exclusiva para unos o para otros. Nos interesa aquí señalar esta vertebración en un momento temprano, asumiendo que, como señaló Silvia Romano (2016), esta adquirió mayor entidad en los años setenta. Es importante rescatar que se trató de un proceso no exento de dificultades, que involucró sustancialmente a las familias, que estuvo limitado a algunos trabajadores y que fue acompañado en cierta medida por el estímulo de una empresa que buscaba cubrir sus propias necesidades de conocimiento técnico complejo.

Como mencionamos, durante los años sesenta, Córdoba estuvo marcada por la instalación en 1955 del complejo industrial automotor de IKA, en el barrio Santa Isabel. Inicialmente, la empresa disponía de 75 hectáreas y tres plantas de producción. Para 1970, tras asociarse con la filial francesa y pasar a llamarse IKA-Renault, ocupaba 237 hectáreas y poseía siete plantas en operación. Su numeroso personal se dividió, a grandes rasgos, entre empleados, y operarios calificados y no calificados. Si para fines de 1956 contaba con 2384 empleados y 1223 operarios,4 en 1970 ya eran 3299 empleados y 6225 operarios. Así, además de dinamizar y transformar la economía local, IKA contribuyó al boom demográfico de Córdoba entre los períodos censales de 1947-1970. Este fue protagonizado por varones jóvenes migrantes desde el interior u otras provincias, quienes pasarían a formar parte de un nuevo tipo de proletariado de formación vertiginosa (Gordillo, 1996; Brennan y Gordillo, 2008; Brennan, 2015). En este artículo nos preguntamos, entonces, por la relación de estos nuevos trabajadores jóvenes con las dinámicas educativas y juveniles de la época.

Durante los años sesenta, la ampliación de la matrícula universitaria hizo que se duplicase el número de personas que pasaron por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).5 Sin embargo, estudiar allí seguía siendo difícil y pocos accedían a ello. En 1968, la UNC realizó un censo de su población estudiantil, en el que se contabilizaron 26.8506 individuos, en una ciudad que para 1970 llegó a tener 801.771 habitantes.7 En otras palabras, allí estudiaban o habían estudiado solo 13 de cada 100 personas de entre 20 y 24 años que vivían en la provincia. Aunque ello duplicaba el número de diez años antes, cuando ingresaban 7 cada 100, aún así solo una porción minoritaria de los jóvenes accedía a las aulas universitarias.8

En ese conjunto había escasa presencia de obreros o sujetos provenientes de familias obreras. En general, el trabajo a tiempo total o parcial no estaba extendido entre el estudiantado. El 62% declaraba no tener ninguna actividad remunerada y se dedicaba solo a sus estudios. Quienes decían trabajar como obreros constituían una cantidad muy poco representativa: 88 personas (0,33%). La mayoría de los estudiantes con perfil obrero se concentraba en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en carreras relacionadas con la ingeniería, aunque tampoco allí representaban una cantidad significativa (1,34%). Los demás estudiantes trabajadores pertenecían al sector público o de servicios (Crespo y Alzogaray, 1994, p. 78). Si nos preguntamos por el acceso de la clase obrera a la Universidad a partir de la asistencia de jóvenes provenientes de familias que se identificaban a sí mismas como obreras, encontramos que solo el 4,87% de la matrícula declaraba que su padre era obrero, y entre ellos aproximadamente el 70% era calificado.

Lamentablemente no disponemos de información similar para el otro gran centro de estudios superiores de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), pero podríamos aventurar una presencia obrera más elevada. Así se destacó la importancia de esta institución para el fenómeno del estudiante-trabajador: “también resultó muy significativo el estudiantado de la Universidad Tecnológica Nacional, sector que sí integraba a obreros industriales, especialmente metalúrgicos y mecánicos, que constituyeron un puente todavía más directo entre movimiento estudiantil y clase obrera” (Crespo y Alzogaray, 1994, p. 78). La opción por la UTN quizás tuvo que ver con que históricamente se pensó para aquellos con estudios técnicos de base, oponiéndola a la UNC por su supuesto énfasis en la teoría por sobre la práctica.. En cuanto a la Universidad Católica de Córdoba (UCC), tercera en importancia, estimamos que sus elevados aranceles restringieron el acceso a los obreros. No descartamos alguna presencia, gracias a la promoción de becas por parte de la institución y de empresas como IKA, así como el indicio que nos brinda la existencia de unos pocos trabajadores y estudiantes desaparecidos que asistieron a ella (González, 2016; Romano, 2016).

Este breve panorama permite observar que, en el proceso de ampliación de la matrícula de la UNC, los trabajadores ligados a la industria ocuparon un lugar limitado. No obstante, su presencia en los claustros adquiere mayor relevancia al considerar el peso específico que tendrían en el espacio de cada fábrica.

Se llama Ricardo Daniel y no falta nunca en la cancha. Como la pelota, el árbitro o los jugadores. Trae la canasta llena de pastelitos y se la lleva vacía. Le gustaría ser tornero mecánico, como su papá, y no pierde de vista la cúpula del Instituto IKA.17

De acuerdo con la información de IKA, la proporción de obreros que tuvo algún tránsito por los estudios universitarios sería mayor que aquel 0,33% registrado en el censo universitario. En efecto, aproximadamente 1 de cada 10 (43) de los obreros en la muestra de legajos cursaba estudios universitarios al ingresar. La mayoría optaba por diferentes ramas de la ingeniería, entre las que se destacaban la electromecánica y la electrónica, y cursaba en la UTN. También había quienes elegían otros caminos: Ciencias Económicas, Arquitectura, Derecho, Química o Ciencias de la Información, y diferentes filiaciones institucionales: la UNC o la UCC. Esto revela que los obreros que estudiaban tenían presencia en el ámbito fabril y se movían por espacios más diversos que la UTN y el mundo de la educación técnica. Ello permitió que, además de compartir la cursada con otros jóvenes de orígenes disímiles, circularan junto con ellos por las calles céntricas de la ciudad, donde se encontraban las facultades y, más tarde, también por la Ciudad Universitaria, el campus que se inauguró a mediados de los sesenta.

Estos operarios se concentraban en los puestos que requerían más conocimientos técnicos y se desempeñaban en sectores específicos de la fábrica. Los destinados a la línea de montaje –que concentraba las tareas menos calificadas– eran muy pocos y solían ascender a otras posiciones al poco tiempo de ingresar. En cambio, había una marcada presencia de jóvenes estudiantes trabajando en el área de inspección. Su tarea era revisar materiales o partes y subconjuntos de la producción, ya sea en alguna fase del proceso o como producto final. En ellos recaía entonces la atribución de indicar si una pieza era aceptada para que siguiera circulando por la cadena de producción o fuera comercializada. Para ello se requería de una serie de conocimientos que hacía que, en general, tuvieran un nivel educativo más elevado que el resto de sus compañeros. Esta brecha en el nivel de formación se mantuvo a lo largo de todo el período estudiado, incluso con el avance generalizado de la educación media. Cuando los obreros menos especializados pudieron acceder a la escuela secundaria, los inspectores ya comenzaron a cursar estudios universitarios. Pese a esta distinción, la posición de inspector no estaba reservada para un grupo social específico. Nuestros legajos demuestran que estos jóvenes provenían de diferentes provincias, tenían distintas experiencias laborales y participaban de un abanico de formas familiares: hijos de madres solteras o viudas, otros que vivían solos o con hermanos, otros casados o separados. Las biografías de Mariano y Miguel ilustran esta diversidad. Ambos ingresaron a la fábrica en 1962 como inspectores y tenían un nivel educativo similar: el quinto y cuarto año del secundario técnico respectivamente. Mariano tenía 23 años y había nacido en un ingenio de Tucumán, donde aún vivía su madre viuda. Tenía escasa experiencia laboral, aunque se desempeñó durante un año como tornero en su lugar de origen. Antes de ingresar a IKA, se había trasladado a Córdoba junto con unos amigos que eran estudiantes. En cambio, Miguel de 27 años, cordobés de nacimiento, vivía con sus padres y hermanos en el barrio San Vicente, tradicionalmente habitado por trabajadores. Tenía una experiencia laboral considerable, pues se había desempeñado varios años como operario electricista en la Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas.10

Con el desarrollo y la expansión gradual de la industria, las tareas en la empresa se fueron complejizando y diversificando, y los universitarios también se abocaron a otro tipo de labores más calificadas,11 vinculadas a las divisiones de Forja, Matrices y Prensas. Sobre todo desde 1965, muchos de los trabajadores estudiantes se desempeñaron en estas áreas, en particular en la sección de matricería ubicada en otra planta llamada Perdriel, luego División Planta Matrices. Sus antecedentes también eran disímiles, aunque encontramos un fenómeno particular: una presencia marcada de los egresados del establecimiento secundario perteneciente a la compañía: el Instituto Técnico IKA, sobre el que volveremos enseguida. Mario Ponce, egresado y trabajador de Perdriel reconoció: “Yo no, pero muchos egresados siguieron carreras de ingeniería. Todos me dijeron que los dos primeros años les fueron muy fáciles”.12

El modesto porcentaje de jóvenes universitarios en IKA tuvo notoria influencia y visibilidad en el ciclo de movilización obrera al que aludimos al principio. Los obreros de Perdriel serían unos de los más combativos durante las huelgas y tomas de la fábrica en los setenta (Laufer, 2015, 2019). Como dijimos, algunos de los operarios universitarios tenían en común haber ingresado a trabajar en la compañía tras egresar del Instituto IKA. Suponemos que las relaciones forjadas en los pasillos del colegio se trasladaron y reconfiguraron en la fábrica, al mismo tiempo que aprendieron a convivir con los demás trabajadores. Quienes habitualmente se desplazaban entre la universidad y la fábrica compartían los padecimientos, pero también las alegrías de la experiencia laboral con hombres que solo accedían a las vivencias y demandas estudiantiles a través de sus relatos. Así, Antonio, matricero desde 1965 y con estudios primarios, y Armando, matricero egresado del Instituto IKA y estudiante de la UTN,13 no solo compartieron algunas huelgas, también trabajaron juntos durante al menos dos años. Apreciar las diferentes instancias cotidianas en que tejieron sus relaciones, el trabajo, los almuerzos, e incluso los asados durante los fines de semana resulta de interés para entender la gran capacidad de coordinación para la lucha demostrada por los matriceros.

Como hemos visto, la ampliación de la matrícula universitaria incidió en la composición del personal de la fábrica, lo que habría facilitado el ingreso de estudiantes que se concentraron en sectores concretos y que convivieron e intercambiaron con obreros cuyos conocimientos nacían más bien de la experiencia laboral acumulada. A continuación veremos cómo IKA, debido a sus crecientes requerimientos productivos, realizó acciones en las que valoró la educación como un capital relevante entre su personal, lo que favoreció el tránsito de un contingente considerable de trabajadores por la universidad.

La compañía participó en la creación de expectativas sobre la posibilidad de un futuro universitario para los jóvenes y mostró interés por promover la educación activamente.14 En 1962 creó el Instituto Técnico IKA –su colegio secundario– que fue presentado como una contribución a la comunidad y parte de su plan de integración productiva. Al buscar controlar cómo sería la formación de sus alumnos, intentó garantizarse un personal calificado y leal, propuesta de éxito relativo debido a la implicación de egresados en las importantes huelgas que marcaron el fin de los años sesenta. La relevancia del Instituto para nosotros radica en que fue concebido como facilitador de la expansión de las aspiraciones educativas, al asociarlas en forma directa con el acceso al mundo IKA y con el prestigio de los obreros y de la fábrica. De ese modo, la institución se presentó como una instancia que posibilitaría el ascenso laboral, quizás una posición de liderazgo y, además, el tránsito por la universidad como una alternativa real para los egresados. Una prueba de esto era el formulario que completaban las autoridades de la escuela cuando egresaba un alumno, que traía impresas dos preguntas consecutivas: “¿trabajará en IKA?”, “¿proseguirá estudios universitarios?”.15 La iniciativa da cuenta del interés por parte de la empresa para que estos trabajadores continuaran sus estudios, lo que alimentó las expectativas de ascenso social tanto de ellos como de sus familias.

Al promocionar la institución entre el personal de la fábrica, IKA la presentó mediante un discurso que mostraba a la educación como una vía que permitiría la participación de quienes allí estudiarían en la construcción de un futuro prometedor. En la revista interna, Gacetika, se difundían palabras de sus alumnos en ese sentido. Guido Rizzo de 16 años de edad reflexionaba: “cada siglo tiene un rostro particular. El siglo XX se caracteriza por ser esencialmente técnico. El Instituto IKA juega un papel importante al capacitarnos para este siglo de desarrollo”.16 En otro número, una crónica sobre un partido de fútbol disputado entre miembros del personal fue la oportunidad elegida para difundir la fotografía de un niño vendiendo pastelitos, acompañada del epígrafe:

Se llama Ricardo Daniel y no falta nunca en la cancha. Como la pelota, el árbitro o los jugadores. Trae la canasta llena de pastelitos y se la lleva vacía. Le gustaría ser tornero mecánico, como su papá, y no pierde de vista la cúpula del Instituto IKA.17

Esta era una manera de apelar a las familias, al señalarles que sus hijos –incluso aquellos que debían salir a trabajar los fines de semana– podían aspirar, empresa mediante, a experiencias educativas que les posibilitarían trabajos bien rentados o proseguir estudios universitarios. Esta propuesta se asentó en la revalorización de la educación técnica que se produjo durante el peronismo. Así, se insertó en el panorama de la gradual expansión de la matrícula secundaria y universitaria entre la clase trabajadora, que fue parte de los procesos de transformación social y cultural que tuvieron lugar a escala nacional e internacional (Torre y Pastoriza, 2002; Cosse 2010; Manzano, 2014). Isabella Cosse (2017) señala que esta novedad tuvo un marcado efecto en la vida cotidiana de los jóvenes. A partir de su encuentro en un espacio que propició la sociabilidad y su autonomía, estos forjaron lazos de amistad y participaron de rutinas y experiencias comunes que contribuyeron a la formación de una identidad juvenil. A pesar de las distancias existentes entre los trabajadores y la clase media, esa identidad debe ser tenida en cuenta como posibilitadora de cierta porosidad entre las barreras sociales. En palabras de Cosse: “Particular worries, readings, and preferences established empathies and differences in which social, cultural, and ideological distance could intervene. However, these tastes could also result in crossing the boundaries of social classes” (p. 9).

Si la universidad comenzaba a abrirse lentamente a los obreros y la empresa estimulaba esa formación en algunos puestos, el tránsito por los estudios no dejó de significar un desafío novedoso para el trabajador y también para su familia. Los deseos y las ambiciones de los aspirantes a alumnos tuvieron que ser negociados con las necesidades que sus padres debían cubrir para lograr su sostén, y con los esfuerzos que implicaba trabajar y estudiar, equilibrio difícil de lograr, que quizás llevaría a algunas deserciones. En efecto, las familias integraron los procesos de toma de decisiones sobre la posibilidad de estudiar, cómo mantenerse o dónde trabajar. En 1965, Lorenzo de 19 años hijo de un contratista de obra y egresado del Instituto IKA, manifestó su deseo de estudiar Ingeniería Electrónica en la UNC. Su postulación a la empresa estuvo sujeta a una condición que nos permite intuir sus prioridades: pedía trabajar en el segundo turno, de 07:30 a 16:18 horas, al menos durante el primer año de cursado. Luego de un par de entrevistas, comunicó que había conversado con sus padres y acordaron que finalmente no trabajaría durante el principio de su carrera. Los trámites de ingreso se suspendieron y se reflotaron recién en 1968.18 Quizás la charla que mantuvieron se centró en analizar si podrían mantenerlo durante un tiempo hasta que se asentase en sus estudios, y pareciera ser que ambos terminaron por valorar la formación por sobre los ingresos. Otra fue la situación de Francisco, que en 1960 se trasladó desde Catamarca a vivir en un hospedaje en el centro de Córdoba mientras cursaba estudios universitarios. Dos años después quiso ingresar a la fábrica, durante su entrevista comentó que deseaba trabajar para que su familia no tuviera que seguir costeándole los estudios.19 Podríamos inferir que los progenitores pudieron apoyarlo durante los primeros años pero no lograron sostener esta situación en el tiempo, lo cual acaso se conjugó con la voluntad de Francisco de ser independiente.

Por lo general, estos muchachos formaban parte de un núcleo familiar sostenido por padres que se desempeñaban como taxistas, agricultores o tenían algún oficio, y madres de las que no se consigna trabajo formal. En otros casos, vivían junto a uno de sus progenitores y con frecuencia eran el sostén principal del hogar. La opción por una experiencia universitaria ponía en consideración conjunta cuestiones de orden económico –como que un hijo retrasara su acceso al trabajo o destinara sus ingresos a su propia educación, y no a la economía del hogar o su emancipación– y expectativas acerca de lo esperable y lo deseable para la descendencia. Como lo ilustran las historias de Lorenzo y Francisco, estas disyuntivas no constituían casos excepcionales: además de jóvenes dispuestos, existía un interés familiar en asegurar su tránsito por los estudios superiores.

El paso por la universidad, como planteé, había sido y siguió siendo poco usual en las familias obreras, por lo que la emergencia de una primera generación de universitarios llevó a que esta sirviera como otro espacio en el que se construyeron relaciones fluidas entre obreros y estudiantes. Agustín y Facundo eran hermanos, habían trabajado en el campo y ahora vivían juntos en la casa de unos tíos. Cuando ingresó a IKA en 1961, Facundo tenía el cuarto grado de la escuela primaria mientras que Agustín, siete años menor, ingresó en 1965 cursando el quinto año de Ingeniería en Construcción Mecánica en la UTN.20 La situación de los hermanos Adrián y Pablo era similar. Adrián había abandonado el colegio secundario tras cursar el segundo año y Pablo ingresó a la empresa mientras cursaba su primer año de Ingeniería Mecánica en la UTN.21 La diferencia de edad entre ellos era considerable: se llevaban 16 años. Empezaron a trabajar en la empresa con siete años de diferencia (1957 y 1964 respectivamente) y llegaron a desempeñarse como capataz uno e inspector el otro. Las significativas brechas generacionales existentes en ambos ejemplos demuestran las vertiginosas transformaciones en las experiencias educativas que tuvieron lugar durante estos años, que trazaron trayectorias radicalmente diferentes de un hermano a otro.

También nos hablan de la familia como un punto de contacto e intercambio a ser tenido en consideración. Las diferentes experiencias de cada generación se engarzaron y se apoyaron las unas en las otras, aspecto que da cuenta de las dinámicas de acumulación de capital cultural y económico de las familias mediante los esfuerzos y la inversión de los hermanos mayores para ayudar a los menores.

Este análisis del grupo de trabajadores universitarios y la evolución de su presencia en la empresa permitió observar a lo largo del tiempo la interrelación de dos procesos simultáneos: la expansión de la matrícula universitaria (fenómeno local, pero también nacional y global) y las modificaciones en el proceso productivo, que generaron nuevas necesidades y experiencias laborales que valoraban los conocimientos superiores. Esto no implica que fueran indispensables para trabajar como inspector o matricero, pues hubo operarios que lograron estas posiciones –y ascender en ellas– contando solo con el ciclo básico del secundario o con estudios primarios, ya que se ponderaba su experiencia laboral previa. Lo que sí nos posibilita es presentar argumentos que ayuden a mostrar los lazos fluidos de la clase obrera con respecto al claustro estudiantil en el ámbito fabril y en el universitario. Estos jóvenes se desplazaron entre estos territorios, equilibraron su jornada laboral con la asistencia a clases y en formar vínculos aquí y allá.

También exploramos cómo la empresa sostuvo discursos y acciones con el objetivo de alimentar las expectativas de acceder a la educación superior entre sus trabajadores, actuales o futuros –dirigiéndose a ellos o por medio de sus padres, procurando cubrir las necesidades de personal calificado y leal. Esta convocatoria no estuvo direccionada de forma explícita a un grupo social en particular, ya que se habría fomentado el acceso a la educación para todos. No obstante, las familias de los jóvenes de clase trabajadora tuvieron un papel clave al poder y/o querer brindar, o no, las condiciones y el apoyo necesario para hacer posible esa realidad. Para quienes accedieron, su condición de primera generación universitaria les permitió vehiculizar conexiones con su entorno obrero. Como resultado de estos factores, el número de universitarios en la fábrica fue reducido y estuvo limitado a determinados sectores. Sin embargo, se destacó por su participación en las huelgas y acciones emprendidas desde el sindicato, así como también por la fuerza con que representó el ideal del trabajador estudiante.

Una clase integrada: la sociabilidad en barrios y pensiones

Quisiera proponer otro nudo de conexiones entre estudiantes y obreros. En este apartado sostendré que, durante este período, los operarios formaron parte de comunidades barriales y de espacios habitacionales en común con estudiantes universitarios, trabajaran o no en la fábrica, e incluso con sectores de la clase media. De esta manera, los procesos migratorios que involucraron especialmente a los dos actores en estudio y las novedosas experiencias educativas que comenzaron a difundirse, se articularon en la emergencia de espacios de sociabilidad particulares.

La formación de barrios en torno a las fábricas fue propuesta como una de las características de la clase obrera cordobesa. Aunque no se los calificó como villas obreras, se sopesaron los efectos de la concentración en la capacidad de movilización y obtención de apoyos por parte de la sociedad durante el ciclo de protestas que llevó al Cordobazo:

La formación de jóvenes barriadas obreras [trasladó] parcialmente el foco del poder de la clase obrera al sur de la ciudad. Los problemas laborales en las plantas automotrices eran así una experiencia vivida; compartida, y dieron a las barriadas su propia identidad. Si bien la participación en los asuntos comunitarios era escasa y parecen haber existido pocas organizaciones barriales en las nuevas zonas residenciales, se crearon no obstante lazos de simpatía y solidaridad. Entre otros efectos, esto dio al proletariado mecánico un poder de movilización que hizo de él un adversario mucho más formidable de lo que lo habría sido si, como la clase obrera de Buenos Aires, hubiera sido ocupacionalmente heterogéneo y estado disperso en una amplia área geográfica. (Brennan, 2015, pp. 65-66)

También Laura Ortiz (2019) en su estudio sobre el clasismo señaló que durante los setenta el barrio obrero –situado en la periferia urbana– fue el territorio de construcción de redes informales de sociabilidad basadas en una subcultura obrera en común, que trascendió la adscripción a una determinada tendencia política y estuvo marcada por fuertes lazos de solidaridad horizontal.

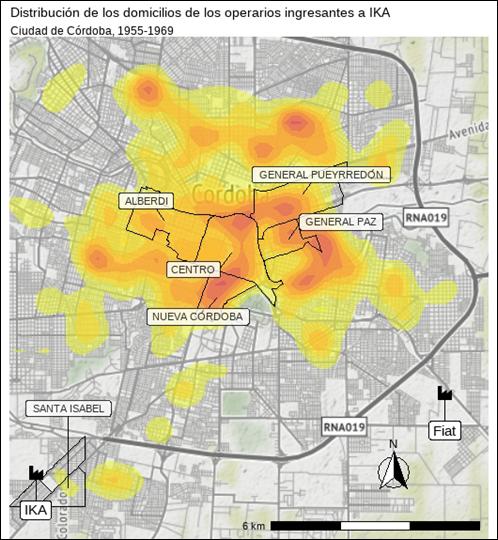

No obstante, un análisis de la distribución geográfica de los operarios previa a 1969, obtenida a partir de las direcciones brindadas en sus solicitudes de ingreso a IKA, revela alternativas pertenencias a otras barriadas y comunidades, que nos hacen preguntarnos sobre la existencia de otras redes de sociabilidad además de aquellas propias de los nuevos barrios obreros.22 Nuestro hallazgo coincide con lo que ya afirmara Mónica Gordillo (1996) a partir de las fichas de afiliación al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), allí observó que entre 1961-1965 el 53,5% del personal residía en barrios tradicionales, el 12,5% en zona cercana a la planta y el 9,6% en la ciudad vecina de Alta Gracia. Además, registró ligeras variaciones a favor de la zona cercana a la fábrica hacia el final de nuestro período.

El Mapa 1 incluye los domicilios de ingreso de todos los operarios relevados en el lapso de estudio. En él observamos varias tendencias que permitirían dividir a los trabajadores en tres grupos. En el primero encontramos a los que vivían cerca de la fábrica, ubicada a nueve kilómetros al sudoeste del centro urbano. Su escasa densidad da cuenta de que las barriadas ubicadas allí no eran una opción mayoritaria. Un segundo grupo denota cierta concentración en los barrios localizados hacia el norte, a pesar de las dificultades que esto seguramente plantearía para el desplazamiento hacia el trabajo. El tercer grupo –el mayoritario– vivía en la franja central de la ciudad, donde se encuentran los barrios más antiguos, instalados en torno al centro comercial. Algunos tenían ya para entonces una reconocida tradición de barrios obreros, como San Vicente o Pueyrredón, hogar del “viejo” proletariado, ubicados al este del centro. Otros eran tradicionalmente estudiantiles, como Alberdi –también llamado Clínicas–, recordado corazón de la Reforma Universitaria. Recién a partir de 1970 aproximadamente, las casas de los obreros ingresantes comenzarán a ubicarse con mayor frecuencia en áreas alejadas del centro y tenderán a formar parte de nuevas barriadas.

Fuente: Domicilios de ingreso en 354 legajos de operarios. AR. Nota: A mayor intensidad del color rojo, mayor densidad habitacional en el área.

Mapa 1

Sostenemos que esta distribución inicial estuvo ligada al importante proceso inmigratorio hacia la ciudad de Córdoba. Como señalan Rubén Díaz y Romano (1978): “entre 1947 y 1960 solamente la capital [de la provincia] acusó un aumento del 52,3% [de la población], porcentaje que resultó uno de los más elevados del país” (p. 49). La emigración fue sobre todo desde el interior y provincias limítrofes, coincidió con la radicación de la industria automotriz y se sostuvo de forma estable durante toda la década del sesenta. Los movimientos se emprendieron en busca de un trabajo estable, como lo demuestran los frecuentes casos de hombres que presentaban su solicitud de ingreso a la empresa a solo pocos meses de haber llegado a la ciudad. Esto hacía que la búsqueda de vivienda estuviera supeditada a la obtención del empleo, por lo tanto, con frecuencia se establecían en casas que quizás pensaban como provisorias, a pesar de que podrían terminar viviendo allí más tiempo del previsto. En general, eran hospedajes, pensiones, viviendas compartidas con uno o varios amigos, casas alquiladas o de algún familiar.

En este contexto, creemos que no solo deberían tenerse en cuenta las relaciones sociales sostenidas entre los trabajadores a partir de su instalación en barrios periféricos como un elemento central para la conformación de su identidad obrera. También existió un primer momento de integración en una trama urbana diversa, una primera experiencia en común con otros actores sociales que hizo mella en quienes eran y quienes llegarían a ser. Obreros y estudiantes se encontraron no solo en las universidades y en las fábricas: también formaron parte de una misma comunidad. Los obreros que se incorporaron a la nueva experiencia educativa convivían con estudiantes que, o no trabajaban, o tenían otro tipo de ocupaciones. Además, como lo ilustra el Mapa 2, compartieron espacios con obreros de escasa formación y con empleados IKA.

Fuente: Muestra de 395 legajos de personal.AR.23 Nota: Acercamiento hacia el centro de la ciudad y los barrios circundantes

Mapa 2

En la memoria colectiva, a Alberdi siempre se lo asoció con los estudiantes, aunque ya Miguel Bravo Tedín (1998) dio cuenta de los cambios que sobrevinieron con la industrialización a partir de los años cincuenta: “Hay también un factor externo importante que cambiará la fisonomía de Córdoba y del Barrio Clínicas, que, ubicado estratégicamente hacia la zona de expansión natural de la ciudad, promoverá el asentamiento de familias obreras, de familias modestas” (p. 27). Es decir que la presencia de obreros universitarios no indicaría una primacía de su identidad universitaria por sobre la obrera, sino la convergencia e interacción de grupos sociales diferentes en un mismo espacio. Algo similar ocurrió con el barrio General Paz, donde estaba la UTN, lo que dispuso a lo largo de un mismo espacio a los obreros que estudiaban y a aquellos que no. En el caso de Nueva Córdoba encontramos una situación semejante.

Las conexiones entre obreros y estudiantes trascendieron la proximidad en el espacio. Para algunos de ellos se profundizaron gracias a la experiencia compartida de vivir en pensiones u hospedajes. Con lo dicho me refiero no solo al encuentro en un mismo espacio sino, sobre todo, a coincidencias en sus prácticas y sus problemáticas, que pudieron erigirse como puntos de contacto. De acuerdo con el censo universitario de 1968, aproximadamente el 34% del estudiantado vivía en pensiones y hospedajes. Entre los obreros la cantidad era menos importante, aunque aumentaba para quienes provenían de otras localidades y/o cursaban en la universidad. En el Mapa 2 podemos ver la distribución de ellos en algunas pensiones, representadas mediante una circunferencia. Su presencia en Alberdi, el Centro y Nueva Córdoba como un continuum era muy considerable: en 1965, el matricero y estudiante de ingeniería Alberto de Buenos Aires, el operario Roberto de Catamarca y el operario Alfredo vivían en pensiones que se encontraban todas a dos cuadras de distancia entre sí.24 Todos tenían en común, además de la modalidad de vivienda, su trabajo en IKA.

Este cuadro de vecindad con las pensiones como eje se completa con la inclusión de los estudiantes secundarios del Instituto IKA. Algunos debían trasladarse desde sus provincias a vivir solos en la ciudad y solían residir en pensiones que se encontraban en el área céntrica. La más reconocida era el Colegio Técnico Superior San José Obrero,25 para estudiantes secundarios del Instituto y universitarios en general. La convivencia intensificó los lazos entre los compañeros del secundario y estos se mantuvieron durante sus posteriores experiencias universitarias o de trabajo. Como el alojamiento no se restringía a los más jóvenes, quienes cursaban el nivel medio también compartían reuniones o momentos de ocio con los universitarios. Al evocar la pensión, el alumno del Instituto IKA Alberto Robles mencionó que sus mejores recuerdos estaban vinculados con la ayuda y el cariño brindado por los universitarios, incluso narró que uno de ellos le firmó una garantía para obtener un préstamo que le permitió emprender sus estudios superiores. La solidaridad y el apoyo forjados en la vida cotidiana de la pensión resultaron claves para sostener su condición de estudiante y trabajador en el área de matricería, inclusive se prolongaron al trasladarse a un apartamento compartido con tres amigos de la pensión.26

Esta presencia obrera en barrios estudiantiles y la experiencia compartida de las pensiones –aunque transitoria–, facilitada en algunos casos por experiencias educativas novedosas, fueron factores importantes en la formación de una cotidianeidad que serviría de sustento para la construcción de alianzas que se retroalimentarían con aquellas generadas en otros espacios. Gordillo (1996, p. 228) ya destacó la importancia de la actividad desarrollada en centros vecinales y parroquias de los barrios periféricos en la conformación del imaginario obrero. Siguiendo esa misma intuición, nos preguntamos si también habrían funcionado de esa manera las reuniones sociales entre habitantes de diferentes pensiones, la asistencia a peñas o eventos culturales organizados en el barrio y los encuentros durante los partidos de fútbol en la cancha del Club Atlético Belgrano en Alberdi.

Quizá la presencia cotidiana en los barrios cercanos al centro sirva como vía adicional para explicar la capacidad de coordinación de las acciones durante el Cordobazo, que permitieron el control momentáneo de manzanas enteras. Pese a esto, debemos apuntar que la coexistencia en una misma comunidad no supuso para la clase trabajadora la ausencia de discriminaciones o de desencuentros con respecto a los otros habitantes, lo que quizás podría ser un argumento adicional para explicar por qué algunos de ellos decidieron trasladarse hacia los barrios obreros emergentes en las periferias.

Con el paso del tiempo, esta trama de sociabilidad barrial caracterizada por la irrupción en las barriadas tradicionales de una nueva clase trabajadora compuesta por inmigrantes recientes fue perdiendo su centralidad para la experiencia obrera. Por un lado, hacia los años setenta, los obreros que entraban a la empresa comenzaron a radicarse directamente en la periferia urbana; como Cristóbal que llegó desde Santiago del Estero en 1973 y se estableció directamente en el barrio Villa El Libertador, a 20 cuadras de la fábrica, a la que ingresó en 1974.27 Por otro lado, algunos de los trabajadores que ya se desempeñaban en la empresa se mudaron desde el centro hacia la periferia. Eduardo, quien ingresó en el año 1964, había nacido en un pequeño caserío de Traslasierra, Córdoba, emigró a la ciudad, se casó y vivió diez años en el domicilio de su esposa en el barrio Güemes, a escasas cuadras del casco céntrico. En 1974 se mudó a un barrio al sur, más cercano a la planta de Santa Isabel.28 Estas localizaciones y relocalizaciones en barrios próximos a la fábrica y pobremente urbanizados alimentaron nuevas sociabilidades, en muchos casos ligadas a las carencias de los servicios de agua potable, pavimento, alumbrado público, y marcaron sus identidades.

Santiago Pampillón: inspector, delegado, estudiante y pensionista

En este apartado nos proponemos volver a la figura emblema de la alianza obrero-estudiantil: Santiago Pampillón, obrero de IKA y estudiante universitario asesinado por la policía durante una movilización estudiantil en septiembre de 1966. Tras este acontecimiento, Pampillón se convirtió en un mártir de la lucha contra la dictadura. Así, los gobiernos surgidos tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón tendrían que lidiar cada año con movilizaciones de conmemoración y lucha que convertían a septiembre en un mes explosivo (Inchauspe y Noguera, 2015; Inchauspe, 2017). También se erigió como un hito fundamental en la reconstrucción histórica y la memoria colectiva sobre el Cordobazo, pues a menudo este evento fue tomado como el comienzo simbólico de un reencuentro entre obreros y universitarios (Brennan, 2015, p. 150), que ya desde la Reforma Universitaria en 1918 salieron con frecuencia a apoyar las reivindicaciones de unos y otros, con ocasionales encuentros y distanciamientos. A partir de lo expuesto hasta aquí, volveremos sobre la figura de Pampillón para preguntarnos cuáles fueron los aspectos de su vida –no solo de su muerte– en los que obreros y estudiantes pudieron verse identificados.

Es poco lo que sabemos de la corta vida de Santiago, mientras que son mucho más conocidas las circunstancias que rodearon a su muerte. El 7 de septiembre de 1966 asistió a una protesta estudiantil que se oponía a la intervención de las universidades que había ordenado Juan Carlos Onganía, presidente de facto que encabezó el golpe militar contra Arturo Umberto Illia en junio de ese mismo año. Tras desatarse la represión policial sobre los estudiantes, fue emboscado por un policía que abrió fuego contra él, lo hirió y le provocó casi una semana de agonía hasta su fallecimiento el 12 de septiembre. El sentido de profunda injusticia e indignación que generó el episodio se empezó a extender durante la vigilia que culminó en el desenlace fatal, originó reacciones y acciones en común desde todos los sectores estudiantiles y obreros. Estudiantes de la UNC, UTN y UCC organizaron encuentros y dirigieron palabras de repudio ante esos eventos. La Confederación General del Trabajo (CGT) llevó a cabo una Marcha del Silencio en solidaridad con el movimiento estudiantil. La Agrupación 18 de Marzo, del SMATA, dijo al respecto:

Ha caído un trabajador joven y estudioso. Por sus inquietudes, su capacidad, y estima de sus compañeros de trabajo fue promovido a ocupar un puesto de lucha: delegado. Su afán de superación lo llevó a sumarse a muchos trabajadores que se incorporan a una universidad negada a los obreros y sus hijos y divorciada del pueblo que la mantiene.29

Este discurso muestra a un Pampillón que fue concebido por sus compañeros obreros como un ejemplo, parte de un creciente contingente de trabajadores que intentaba construir un lazo débil e improbable entre dos mundos hasta entonces “divorciados”. Su figura de operario estudioso y abnegado, incluso becado por IKA para estudiar en un prestigioso instituto de inglés,30 se contraponía con lo dificultoso que resultaba el acceso a la universidad para los trabajadores, al mismo tiempo que se lo vislumbraba formando parte de un cambio, de una experiencia novedosa para alguien como él. A partir de lo expuesto aquí y teniendo en cuenta otros hechos de su trayectoria vital, es posible pensar en Pampillón más como signo de un proceso en curso y menos como un símbolo de aspiraciones en ascenso.

Santiago había nacido en Mendoza en 1942 y, como muchos de los obreros antes mencionados, emigró a la ciudad para estudiar, en este caso en la Escuela de Suboficiales donde se destacó como abanderado. En 1964 cambió de planes, pidió el retiro y el 5 de junio ingresó a trabajar en IKA a los 22 años. Lo hizo como inspector en el departamento 632: Calidad de producción, lo que da cuenta de que tenía un grado de formación más elevado que el de un operario promedio. Allí fue subdelegado del personal del Departamento de Inspección, en SMATA.31 Se sabe que era estudiante del segundo año de Ingeniería (Brennan, 2015, p. 150), pero no existen fuentes que lo confirmen más allá de la reproducción de este hecho por los periódicos. Algunos señalaron que era alumno de la UTN y otros que cursaba la carrera de Ingeniería Aeronáutica en la UNC (Bonavena y Millán, 2019). De cualquier manera, su presencia en las calles céntricas como parte de la protesta estudiantil y su acción como delegado gremial en la fábrica, dan cuenta de su doble pertenencia e involucramiento en lo que sucedía en cada uno de esos espacios.

Además, también participaba de las comunidades barriales mencionadas y transitaba condiciones de vida similares. Mientras estudiaba y trabajaba vivía en una pensión en el centro de la ciudad. En 1968, a dos años de su fallecimiento, el Movimiento Nacional Reformista, una agrupación universitaria socialista, llamaba con su semblanza a seguir luchando en contra de la dictadura de Onganía:

Vivía en una pensión de Laprida al 200, donde doña Julia, la casera, sabía de largas noches de Santiago sobre el libro. Es que estudiar y trabajar no era fácil. Santiago era operario de inspección en IKA. Su aplicación le permitió lograr una beca en un instituto. En la universidad, su segundo año de Ingeniería Aeronáutica ostentaba un ganado ocho promedio.32

Doña Julia, al igual que muchas otras caseras e inquilinos, asistía a los esfuerzos de los trabajadores para sostener su doble actividad. La breve biografía de Santiago revela que fue partícipe de los mismos procesos que atravesaron aquellos jóvenes que hemos estudiado hasta ahora, y que eso se valoraba a la hora de evocarlo. El estupor ocasionado por su muerte se comprende cabalmente si se tiene en cuenta no solo la injusticia sino también que su experiencia resultaba cercana aún para quienes no lo conocían, pues se hermanaba con la de muchos otros jóvenes que iniciaban este novedoso camino. Su rol como inspector, sus vivencias en la pensión y en la Universidad, son elementos que contribuyeron a la conformación de una identidad obrera particular capaz de circular entre una gran diversidad de espacios y construir relaciones en ellos.

Conclusiones

En estas páginas observamos cómo la alianza entre obreros y estudiantes puede ser iluminada a partir de la incorporación de la vida cotidiana. Esta nos permitió auscultar las nuevas experiencias habilitadas por las transformaciones económicas, culturales y políticas del período y atender a la centralidad de la sociabilidad. El análisis de las vidas de los obreros de IKA-Renault enriqueció nuestra visión. Mostró los diferentes niveles en los que se asentó la unión obrero-estudiantil a partir del desarrollo de Córdoba como ciudad industrial moderna, la expansión del acceso a la educación, la conmoción que significaron las migraciones y la inserción de estas personas en las comunidades y el trabajo.

En primer lugar, consideramos a aquellos obreros que por primera vez contemplaban un tránsito por la universidad como una posibilidad firme, aunque no exenta de dificultades para su sostenimiento. En un contexto local, nacional e incluso internacional en el que la universidad estaba lejos de ser accesible para todos, en particular para la clase obrera, estos jóvenes recorrieron la ciudad de punta a punta tratando de equilibrar sus obligaciones laborales con el cursado de carreras por las que optaban en el establecimiento universitario que, según cada uno, mejor se ajustaba a su realidad. En el camino, negociaron con sus familias los pasos a seguir, para lo cual resultó clave el apoyo y el sostén de los progenitores o de los hermanos mayores. También fueron alentados por su propio trabajo: al estímulo empresarial que valoró y promovió la educación media y superior como un capital deseable entre su personal, se sumó la realidad material de un ingreso monetario que les permitía costearse la a veces onerosa condición de estudiante, incluso en instituciones privadas.

En segundo lugar, vimos cómo la apuesta empresarial por la educación, estimulada por la reconfiguración de la producción, se conectó con el esfuerzo personal y familiar por la mejora de su condición social y la búsqueda de mayores oportunidades. Ello conformó un contingente reducido de obreros-estudiantes que, no obstante, fue significativo en su visibilidad en la fábrica y al momento de la lucha, que se integró a otros hombres de experiencias disímiles. La mayoría de los universitarios en la fábrica se concentraban en pocos sectores, desempeñándose como inspectores de calidad u oficiales en Forja o Matricería –como Pampillón que era inspector y delegado gremial–, algunos fueron muy activos sindicalmente. Tanto ellos como quienes no ocupaban ningún lugar formal en el sindicato tuvieron conocimientos de primera mano sobre la realidad en las fábricas, que se enriqueció gracias a los momentos compartidos con sus compañeros no universitarios durante los almuerzos, los escasos tiempos muertos y los eventos sociales. Suponemos que su doble condición los colocaría como un interesante intermediario entre las plantas y los claustros.

En tercer lugar, examinamos espacios y relaciones sociales que conformaron otras sociabilidades, que tendieron puentes entre obreros y estudiantes, quizá complementarias a las forjadas en los sindicatos y las movilizaciones. Los trabajadores que estudiaban se vincularon con otros estudiantes con los que compartieron parte de sus trayectorias y forjaron fuertes lazos de compañerismo, ya fuera previamente, durante la escuela media como en el caso de los egresados del Instituto IKA, en el lugar de trabajo o en sus residencias; algunos de los cuales resultaron cruciales para el mantenimiento de medidas de fuerza contundentes. Además, los obreros que llegaron a la ciudad y fueron a vivir a las pensiones también pudieron haberse conectado con estudiantes no vinculados a la fábrica, a partir de la formación de lazos comunitarios. No solo nos referimos a las actividades que llevaron adelante los unos en compañía de los otros, desde desayunos hasta fiestas y partidos de fútbol, sino a la noción de una vivencia en común, aunque se desarrollara para cada uno de manera independiente. El estudiante que migró del interior y vivía en una pensión del barrio Alberdi probablemente atravesaba necesidades y alegrías similares a las de su vecino obrero, también inmigrante, al menos por su condición de pensionistas y vecinos.

La combatividad y solidaridad de obreros y estudiantes durante el Cordobazo hablan del exitoso acercamiento entre ambos grupos sociales. Este se cimentó en el sentimiento y la certeza de injusticia y de atropello que producía la dictadura, pero también cuajó durante los años previos en acciones concretas en que los sindicatos tendieron sus manos hacia los centros de estudiantes y viceversa. En este artículo propusimos otras vivencias comunes que posibilitaron un conocimiento ajustado de la realidad de cada uno, forjaron entendimientos y solidaridades, entre sus órganos de autorrepresentación y entre los obreros y los estudiantes como grupos sociales. Estos encuentros fueron posibles por múltiples motivos, entre los que destacamos la fuerte integración de los obreros al entramado urbano tradicional y la ampliación de la educación superior. Si, como señala Edward P. Thompson (1989), la clase es un fenómeno histórico que tiene lugar en las relaciones humanas, volver sobre las experiencias que habilitaron estos intercambios nos permite conocer las particularidades que hicieron de la clase obrera cordobesa una clase emergente y fuertemente vinculada a otros actores sociales.