Introducción

La pitiriasis liquenoide varioliforme aguda (PLEVA) es una patología de la piel no tan frecuente, que podría llegar a confundir en la práctica clínica por la similitud de sus lesiones con otras patologías, como la varicela. Por tal razón se trae este caso, en el que se desglosan la patología, su etiología y algunos tratamientos, además de herramientas para un buen diagnóstico diferencial y mejores tratamientos dirigidos.

Caso clínico

Mujer de 36 años de edad; antecedentesde migraña y obesidad, sin terapia anticonceptiva ni consumo regular de medicamentos, quien consulta por cuadro clínico de 3 meses de evolución consistente en aparición de “brote” localizado en extremidades y glúteos, levemente pruriginoso, asociado a ardor, sin síntomas sistémicos. La paciente describía lesiones con contenido líquido que se erosionaban y dejaban cicatrices. No había recibido tratamientos previos. En consulta inicial, se tieneimpresión diagnóstica de varicela; se solicitaron paraclínicos: VIH no reactivo, antígeno de superficie de hepatitis B negativo, prueba no treponémica negativa, perfiles hepático y renal sin alteraciones. Las lesiones en piel no mejoraban, y el único dato con que la paciente las relacionabaera haber recibido dosis de eritropoyetina en un protocolo como donante de médula ósea para su hija.

Al examen físico presentaba múltiples pápulas eritemato-violáceas de 3 a 6 mm de diámetro, algunas de ellas con costra necrótica y otras con el centro deprimido, con distribución simétrica, ubicadas en la cara externa de extremidades superiores, muslos, y glúteos (Figura 1). Además, presentaba cicatrices varioliformes violáceas. No presentaba compromiso de mucosas ni anexos.

Figura 1: Lesiones iniciales:pápulas eritemato-violáceas de 2 a 6 mm, simétricas, algunas con costra central, ubicadas en la cara externa de antebrazos, glúteos y región posterior de muslos

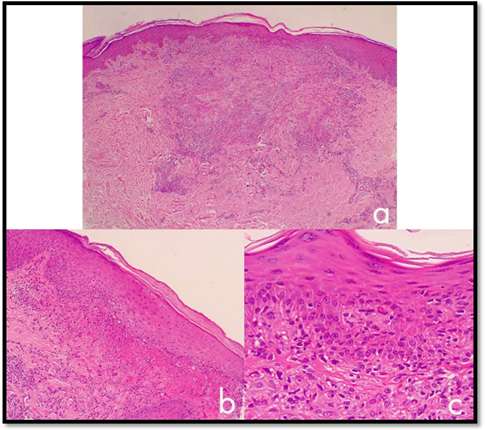

Con impresión diagnóstica dePLEVA, se realizan dos biopsias de piel, las cuales reportaron: epidermis con espongiosis, daño vacuolar de la basal, con un infiltrado inflamatorio dérmico perivascular de predominio linfocitario, con disposición en cuña, tumefacción de los endotelios y extravasación de eritrocitos, hallazgos compatibles conPLEVA (Figura 2). Se inició tratamiento con antihistamínicos y esteroide tópico de alta potencia, con resolución de las lesiones existentes, sin aparición de nuevas pápulas, pero con persistencia de cicatrices varioliformes (Figura 3).

Figura 2: Hallazgos histopatológicos. 2a. Se aprecia un infiltrado inflamatorio superficial y profundo denso en cuña, con depósito de fibrina subepidérmica (HE-4X). 2b. Depósito de fibrina subepidérmica (HE-10X). 2c. Hiperqueratosis ortoqueratósica, espongiosis leve y exocitosis de linfocitos (HE-40X)

Figura 3: Posteriormente a uso de esteroide tópico de alta potencia: máculas y pápulas violáceas de aspecto cicatricial, deprimidas, con aspecto varioliforme

Antecedentes históricos

El término pitiriasis liquenoide hace referencia a un grupo de entidades poco frecuentes, de etiología no esclarecida, que comparten características histopatológicas, casi siempre consideradas como parte de un mismo espectro. Este grupo está compuesto por la pitiriasis liquenoide varioliforme aguda (PLEVA), la pitiriasis liquenoide crónica (PLC) y la enfermedad febril úlcero-necrótica de Mucha-Habermann (FUMHD).1, 2La PLEVA y la PLC son trastornos benignos; sin embargo, se ha reportado que en ocasiones la PLC puede aumentar el riesgo de linfoma cutáneo tipo micosis fungoides (MF). Aunque es un aspecto controvertido, pues el riesgo de transformación maligna es muy bajo, se sugiere una revisión anual de estos pacientes o antes de este intervalo en caso de que presenten signos de alarma. La papulosis linfomatoide es otro trastorno cutáneo que presenta semiología similar a la PLEVA y que suele confundirse clínicamente, aunque no forma parte del espectro de las pitiriasis liquenoides.3 Por otro lado, la FUMHD es una forma complicada de la enfermedad, considerada una urgencia dermatológica por su alta tasa de mortalidad.

La pitiriasis liquenoide fue descrita por primera vez en 1894 por los médicos alemanes Josef Jadassohn y Albert Neisser en dos informes separados. En 1899 la PLC fue descrita y nombrada por el dermatólogo alemán Fritz Juliusberg. El dermatólogo francés Louis-Anne-Jean Brocq caracterizó la PL como miembro de un grupo de enfermedades que denominó parapsoriasis en 1902, debido a su similitud con la psoriasis guttata. No obstante, en 1926, Udo Julius Wile clasificó la PL como una entidad distinta, saliendodel grupo de las parapsoriasis.1,2

Discusión

La etiología de la enfermedad tiene diferentes hipótesis, que involucran causas medicamentosas, infecciosas y tumorales. Su presentación en brotes sugiere la posibilidad de ser desencadenada por reacciones de hipersensibilidad a medicamentos o infecciones en un paciente predispuesto genéticamente. Se considera que la pitiriasis liquenoide es una enfermedad linfoproliferativa provocada por un estímulo antigénico, bacteriano, viral o parasitario. Se ha asociado a infección por VIH, Toxoplasma gondii, Streptococcus betahemolítico del grupo A y parvovirus B19.4También hay casos de PL como una reacción postvacunal a la inmunización contra la influenza, contra el sarampión y rubéola. Se ha asociado en ciertos casos con el uso de fármacos de terapia hormonal (estrógenos y progestágenos) y agentes de quimioterapia. Ninguna de estas asociaciones se ha comprobado. Otra teoría sobre su origen postula que podría ser una discrasia primaria de células T; sin embargo, no hay muchos estudios al respecto.4-7En el caso presentado en este artículo sólo se identificó como relevante el consumo de eritropoyetina, asociación que no ha sido reportada previamente en la bibliografía.

La PLEVA se presenta más frecuentemente en pacientes entre la segunda y tercera década de la vida, y es poco prevalente en los niños, en quienes se presenta entre los 5 y 10 años.8,9Clínicamente se manifiesta como múltiples pápulas eritematosas o violáceas, las cuales posteriormente pueden transformarse en vesico-pústulas que al erosionarse dejan un centro con úlcera y/o necrosis del tejido; posteriormente a su resolución dejan cicatrices varioliformes, en ocasiones discrómicas. Las lesiones comprometen principalmente la piel del tórax, del abdomen, y extremidades con un predominio flexural, con rara afectación de cara, palmas, plantas o mucosas. La PLEVA puede asociarse a prurito o sensación de ardor; sin embargo, no suele presentar síntomas sistémicos. A la dermatoscopía de dichas lesiones hay diversos hallazgos, dependiendo del estadio de la enfermedad: en la fase temprana se encuentran áreas café sin estructuras de localización perifolicular, vasos punteados y descamación, mientras que en las lesiones crónicas se observan áreas blancas sin estructuras, con costra blanca central, áreas azul grisáceas focales o hebras irregulares en la periferia, y estructuras amarillas. También se pueden observar puntos rojos y hemorragia en el centro, y vasos glomerulares en la periferia.10

El curso natural de la enfermedad es de brotes cíclicos que tienden a limitarse y resolver por sí mismos. La enfermedad tiene un comportamiento epidémico, pues se ve un aumento del número de casos en el invierno y el otoño, relacionado con el aumento de infecciones por virus respiratorios,lo que soporta la hipótesis de ser inmunomediada; además, el predominio de linfocitos TCD8, responsables de la respuesta inmune celular, en infecciones víricas se ha asociado con la aparición del brote.4, 11

Cuando se presenta un caso de PLEVA es difícil hacer su diagnóstico clínico, teniendo en cuenta la cantidad de patologías que pueden causar lesiones similares. Se debe hacer diagnóstico diferencial con entidades como varicela, sifílides, papulosis linfomatoide, síndrome de Gianotti-Crosti, psoriasis guttata, vasculitis, pitiriasis rosada, liquen plano, prurigopor insectos, entre otros.2,4,11El diagnóstico se confirma histopatológicamente con un infiltrado linfocítico e histiocítico perivascular y difuso que oculta en gran medida la unión dermoepidérmica, con microabscesos de tipo Pautrier ocasionales, presentes como grupos de pequeños linfocitos hipercromáticos atípicos y con células mononucleares más grandes mezcladas. Hay otros hallazgos presentes de manera frecuente, como extravasación de eritrocitos, edema, degeneración vacuolar basal y necrosis epidérmica.2

La enfermedad suele resolver en semanas o meses, incluso sin tratamientos, pero en ocasiones puede persistir por años, con brotes sucesivos, cíclicos, que afectan la calidad de vida del paciente. Por esto, se han propuesto múltiples tratamientos, como los antibióticos orales, considerados por algunos autores como primera línea. Se ha demostrado que la tetraciclina, la eritromicina y la azitromicina son eficaces en el tratamiento de la PLEVA, junto con el aciclovir cuando hay asociación con el virus de la varicela. Algunos autores consideran prudente disminuir de formagradual la dosis del antibiótico para evitar las recurrencias. Dentro de los antibióticos, la eritromicina es recomendada como primera opción dado su perfil de seguridad, que permite su uso en poblaciones especiales como pacientes pediátricos y gestantes. Los corticosteroides tópicos de alta potencia también se pueden implementar como terapia de primera línea, ya sea en monoterapia o como terapia adyuvante, pues ayudan al control sintomático, pero no parecen tener impacto sobre el curso natural de la enfermedad. También se ha reportado que el uso de inhibidores de la calcineurina, específicamente tacrolimus, podría acelerar la resolución de las lesiones. La fototerapia es otra opción terapéuticay ha demostrado ser eficaz y bien tolerada; es también útilen poblaciones pediátricas. La fototerapia UVB de banda estrecha (Nb-UVB) tiene la tasa de recurrencia más baja y un buen perfil de seguridad al compararse con la fototerapia con UVA y psoralenos (PUVA), por lo cual es la más usada.

En casos graves de PLEVA, se pueden usar otras terapias sistémicas como metotrexate, acitretina, dapsona o ciclosporina. La FUMHD es potencialmente mortal, por lo cual su enfoque terapéutico requiere de soporte hospitalario asociado a una terapia sistémica intensiva, generalmente con metotrexate como primera línea, en ocasiones asociado a corticosteroides sistémicos, otros inmunosupresores orales u otros medicamentos.2,11-13

Conclusión

La pitiriasis liquenoide varioliforme aguda es una patología poco frecuente, de etiopatogenia poco esclarecida aún, que suele confundirse con otras entidades por sus lesiones polimorfas. El diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano de la enfermedad pueden llegar a prevenir secuelas y mejorar el desenlace del paciente.