Introducción

“Pedimos la restitución, necesitan paz”.1 Con esa frase expresó Roxana Mansilla, de la Comunidad Pluriétnica del Chavascate, la necesidad y el deseo de inhumar a sus ancestros. Esta comunicación tuvo lugar durante la 2º Jornada sobre Devolución de Restos Sensibles, realizada de modo virtual el 27 de octubre de 2021 en la ciudad de Córdoba. Esta estuvo organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tal demanda forma parte de los procesos de reparación histórica que han comenzado en Argentina los pueblos indígenas a partir de la Reforma Constitucional de 1994, donde se reconoce su preexistencia a la conformación del Estado nacional, y desde la reglamentación la Ley nacional Nº 25.517, que regula la restitución de restos mortales a las comunidades indígenas. Por eso, como antropólogas con lugar de trabajo en el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (FFyH-UNC), sentimos el deber y el compromiso de poner a disposición los ancestros indígenas que allí se encuentran en guarda, no solo de la provincia de Córdoba sino también de otras provincias de Argentina, así como toda la información contextual sobre el lugar de hallazgo, las personas intervinientes, el ingreso y tratamiento recibido en el Museo y los estudios bioantropológicos realizados a ellos. En este caso, proponemos abordar el estudio de la excavación del sitio arqueológico Cerro Grande (Paraná Pavón, provincia de Entre Ríos), realizada por Alberto Rex González (1918-2012) entre los años 1938 y 1939. Hasta la fecha, se estudiaron únicamente los restos de los ancestros, no así los objetos en cerámica, lítico y hueso de fauna.

Esta investigación se realizó entre abril y septiembre de 2021, en un contexto sanitario sin precedentes. La pandemia de COVID-192 impidió, entre otras cosas, el acceso a los lugares de trabajo (en nuestro caso, la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología y la biblioteca de la FFyH-UNC, en adelante, RPMA), lo cual motivó a desarrollar formas novedosas de llevar adelante estudios etnográficos, bioantropológicos y museológicos. En este artículo presentamos los logros, las limitaciones y las posibilidades que surgieron durante ese periodo, mediado por lo virtual (Zabala, Muñoz Paganoni, Nuñez y Fabra, 2020), en sintonía con los aportes de Lanzelotti y colaboradores (2021). En el contexto de aislamiento generado por la pandemia, dichos autores pensaron alternativas para el quehacer arqueológico. En nuestro caso, se trata de trabajo antropológico en un sentido amplio, incluyendo lo biológico.

Las estrategias combinan métodos y técnicas etnográficas y bioantropológicas, con el objetivo de reconstruir la excavación, conocer el proceso de patrimonialización y musealización a través de la documentación generada, las prácticas de conservación y los embalajes, los saberes producidos sobre esos grupos humanos mediante las publicaciones realizadas de modo contemporáneo al hallazgo y los estudios bioantropológicos sobre los restos de los ancestros, desarrollados entre los años 2005 y 2015. Debido a las condiciones impuestas por la pandemia, no se pudo acceder al estudio del resto de las materialidades asociadas.

Buscamos aportar al reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, al cumplimiento de la reparación de injusticias históricas, así como a los estudios histórico-disciplinares de la antropología y la museología. Queremos asociar los objetos, los fragmentos de objetos, los ancestros, la documentación generada, los registros de conservación preventiva, los resultados y publicaciones de los estudios realizados, para ponerlos a disposición de los pueblos indígenas. Sabemos de la importancia de estos trabajos, ya que estas prácticas tienen impacto en los procesos presentes de pedidos de restitución y los conocimientos que podemos generar son usados por las oficinas administrativas públicas que trabajan sobre la problemática indígena (Sardi y Del Papa, 2022).

Antes de continuar debemos advertir que, si bien en la vida cotidiana de la RPMA se habla/hablamos de la “colección Paraná Pavón”, al leer las fichas de ingreso de las piezas en el año 1962 y las publicaciones, advertimos que el sitio excavado se llama Cerro Grande. Dicho túmulo se encuentra en una isla que forma el río Paraná o Paraná Pavón (situado al sur de la provincia de Entre Ríos) a poca distancia de su origen y a igual distancia de las localidades de San Nicolás y Villa Constitución (provincia de Buenos Aires) (González, 1939). Un mismo sitio arqueológico, muchas denominaciones.

Abordaje metodológico

Para realizar esta reconstrucción de la excavación analizamos las publicaciones y la documentación generada por el museo en 1962, momento de ingreso de los materiales y ancestros, así como de los estudios bioantropológicos y de conservación preventiva que se encuentran digitalizados en el Repositorio Digital Suquía.3 Hacemos foco en conocer a las personas intervinientes al momento del hallazgo y la excavación, la experiencia vivida por ellas, los contextos de enunciación, el momento histórico, el estilo de escritura, así como el uso de croquis y fotografías, lo que permite tener una aproximación a la excavación y su modo de hacer ciencia y de comunicar los resultados.

Trabajamos con los artículos de Alberto Rex González “Excavaciones en un túmulo del Paraná Pavón” (1939), publicado en el número 71 de la Revista Geográfica Americana de la Sociedad Geográfica Argentina, e “Investigaciones Arqueológicas en las Nacientes del Paraná Pavón” (1947), publicado en el número 17 de las separatas del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore “Dr. Pablo Cabrera”, y con su libro Tiestos dispersos (2000). Se analizaron su contenido, el estilo de escritura, el lugar de edición, el año y el contexto de producción en el marco de vida del autor.

Entendemos que hacer trabajo etnográfico en archivos es tener en cuenta que el acceso al documento implica, requiere y se apoya en la interacción con las personas allí presentes, entre sí y con los documentos-vestigios. También es pensar la integración del documento al espacio archivístico con su historia, su organización, los criterios de selección y de clasificación, las unificaciones y dispersiones; es decir, la identidad del espacio. La primera ilusión que hay que romper es la de considerar al documento como relato definitivo de la verdad (Zabala, 2012). Deben tenerse en cuenta los contextos sociales y simbólicos de su producción, así como la trayectoria de vida social e intelectual de su autor. Sumado a esto, realizamos entrevistas (Guber, 2001) a Soledad Ochoa, personal no docente universitario responsable del Área Documentación; a Eduardo Pautassi, miembro de la carrera de profesional de apoyo del CONICET y responsable de la conservación de las colecciones, y a Isabel Prado, personal técnico del CONICET responsable del repositorio digital Suquía, a fin de conocer la documentación, las fotografías de las colecciones, los lugares de conservación preventiva en la RPMA y los modos de trabajar en el presente con estos materiales.

Para el análisis bioantropológico de los restos humanos procedentes del sitio bajo estudio, se siguieron los lineamientos propuestos por Buikstra y Ubelaker (1994), y se consignó la siguiente información en fichas prediseñadas. Todos los huesos se registraron individualmente, salvo las vértebras cervicales (tercera a sexta), vértebras torácicas (primera a novena); costillas (tercera a décima), carpos, metacarpos y tarsos. Se consignó la lateralidad de los huesos pares, así como las regiones articulares presentes y partes de huesos largos. Para los segmentos, se registró la ubicación de la parte en la unidad anatómica: para huesos largos, se diferenció epífisis proximal (EP), diáfisis (D) o epífisis distal (ED); para las vértebras, el arco neural (AN) o el cuerpo vertebral (C). Se consideró la integridad de la siguiente manera: 1 (más del 75% del hueso presente), 2 (entre 75% y 25% de hueso presente) y 3 (menos de 25% de hueso presente). Se consignó también la cantidad de fragmentos o huesos enteros encontrados. A partir de esta información, se calculó el número mínimo de individuos presentes para cada conjunto identificado con el mismo número de inventario y, en los casos en que fue posible, se registraron la edad (juveniles o adultos) y el sexo (femenino o masculino). Además, se tuvieron en cuenta los lineamientos éticos presentados por Aranda, Barrientos y Del Papa (2014) para el estudio, conservación y gestión de los restos humanos que son albergados en museos.

De esta forma, con el entrecruzamiento de fuentes, información y datos construidos, buscamos aportar tanto a la historia de los modos de hacer arqueología, museología y antropología biológica en las provincias de Córdoba y Entre Ríos, así como al conocimiento de las poblaciones que habitaron en el pasado los distintos territorios, en este caso, el delta del Paraná. Estos estudios son abordados desde una ética de trabajo que pone el acento en el respeto a las demandas de los pueblos indígenas, a quienes consideran sus ancestros y a los objetos que fueron recuperados en los que denominamos sitios arqueológicos, desde una aproximación científica. Pretendemos aportar a la (re)construcción de una historia muchas veces negada y/u olvidada.

Conocer el yacimiento

González era estudiante secundario del Colegio Nacional, en la ciudad de Pergamino, y llegó al sitio gracias a los conocimientos previos que le habían aportado sus compañeros, oriundos de San Nicolás (ambas localidades de la provincia de Buenos Aires), que solían recorrer la isla cazando y pescando. En esas salidas habían recolectado en superficie fragmentos abundantes de “alfarería indígena” que le acercaron porque sabían de su interés por la arqueología, recuerda González en su libro (2000, p. 268).

Desde 1935, él y sus compañeros realizaron frecuentes visitas y acampes en el lugar por su belleza, lo que les permitió familiarizarse con el terreno. En esas estadías, escuchaban de boca de “los lugareños”, “nuestros informantes”, sobre “frecuentes hallazgos arqueológicos” compuestos en general por “alfarería y restos humanos”. Así pudieron localizar tres “sitios” como los “más ricos”. Uno de ellos se localizaba sobre la margen del río Pavón y, cuando bajaba la cota, quedaban al descubierto fragmentos de alfarería. El segundo sitio se hallaba en el interior de la isla, y el tercer lugar se denominaba “Cerro Grande”. De este modo llaman “los isleños” a una elevación que había servido a los indígenas de paradero y cementerio (González, 1947).

En una de esas salidas, cuenta González, en “una modesta canoa, en la que remaban por turno” (2000, p. 79), siguieron el curso del río Yaguarón, que costea el río Paraná, rumbo al norte. Así desembocaron en el brazo principal del Paraná y cruzaron a la isla. Ya en el lugar, se dirigieron a la “ranchada” de don Pepe, quien fue su “informante valioso”. Comenzaron los recorridos y se detuvieron en un montículo superficial de unos 1,50 metros de alto por 54,50 de largo y 25 de ancho, situado a lo largo de una orilla. Hicieron “pozos de exploración” y encontraron depósitos artificiales de conchas de moluscos, grandes acumulaciones de restos de pescados de diversas especies, mezclados con carbón y cenizas, junto con una gran cantidad de tiestos y fragmentos de alfarería, y moldeados con forma de aves. Todo les indicaba la presencia humana pasada.

Sobre la base de esas evidencias y observaciones, se organizó la excursión y excavación durante las vacaciones del verano del año 1938. Su padre le costeó el viaje y le facilitó un peón del campo familiar que tenían en la localidad de Manantiales. Además, lo acompañaron dos amigos: Víctor Cardoso y Guillermo M. Sautú.

“Exploraciones”, prospección, excavación y hallazgos en 1938. Primer artículo de González

Los antiguos indios Chanás, Timbúes y otros, han dejado numerosos restos de sus industrias primitivas, en túmulos de las islas del Paraná, que pacientes exploraciones van exhumando. (González, 1939, p. 151)

Con este párrafo comienza el artículo que publicó González en 1939 en la Revista Geográfica Americana, el año siguiente de la excavación, cuando todavía cursaba sus estudios secundarios. Esta revista fue creada en el año 1933 por el italiano José Anesi, responsable de una editorial cartográfica, con el deseo de que se constituyese en la National Geographic local: “la RGA -Revista Geográfica Americana- persiguió fines de entretenimiento y educativos y procuró contribuir a la consolidación de la identidad nacional”.4 Es decir, una publicación de nivel nacional que el joven González ya conocía y a la que se atrevió a enviar un artículo para publicar.

Lo tituló “Excavación en un túmulo del Paraná Pavón”, y consta de tres carillas (pp. 151-153), tiene fotografías del autor, dibujos de las piezas recuperadas -autoría de Cardoso- y, aunque no incluye acápite de bibliografía, en el cuerpo del texto evidencia el conocimiento de trabajos previos y personas que los habían realizaron. Lo que hoy llamamos “antecedentes”.

La “región déltica” era conocida arqueológicamente gracias a los trabajos de Estanislao Severo Zeballos y Pedro Pico; a Juan Bautista Ambrosetti, que dio a conocer un túmulo en el Río Usuró (Goya) y por Santiago Roth, quien hizo viajes de estudio y encontró varios túmulos. Pero, según González, fue Luis María Torres quien completó una “verdadera exploración sistemática de estos yacimientos indígenas” y la plasmó en su libro Los primitivos habitantes del Delta del Paraná, publicado por la Universidad Nacional de La Plata en 1911 (citado en González, 1939). Le sucedieron los trabajos del arqueólogo norteamericano Samuel K. Lothrop en 19255 y las misiones emprendidas desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. De este modo, González estaba dando cuenta de ser un ávido lector sobre la temática.

Pero ¿qué era un túmulo? Según el autor, eran montículos construidos artificialmente por los antiguos habitantes indígenas “donde establecieron sus viviendas y enterraron a sus muertos”. Estos montículos eran erigidos agregando tierra y arena de forma periódica en los sitios más altos, para ponerse a salvo de las crecidas del río. Los isleños los llamaban “cerritos” (González, 1939).

En la exploración de 1938, excavaron el túmulo que se encontraba en la isla que forma el Paraná Pavón poco después de su origen en el río Paraná, a igual distancia de San Nicolás (provincia de Buenos Aires) y de Villa Constitución (provincia de Santa Fe). El modo de ubicar los sitios estaba en relación con las localidades más cercanas; no hay mención a ningún objeto de medición. En la isla se encontraba una laguna que lleva por nombre de “Tiestos Grandes” y un arroyo llamado “de las Tejas”, debido al hallazgo frecuente de cerámica indígena.

En esa ocasión, excavaron “Cerro Grande”, como lo denominaban “los isleños”, que era un túmulo en forma de elipse que se elevaba 1,20 m sobre la superficie. Comenzaron abriendo una zanja correspondiente al eje mayor y otra al eje menor; excavaron hasta la arena y tomaron los perfiles estratigráficos; desmontaron las paredes y continuaron con una zanja paralela. En el centro, constataron la presencia de “enterratorios”. Eran restos de más de 20 individuos, cuya inhumación era secundaria. Los “paquetes funerarios” correspondían a un adulto y a dos niños, cuyos “huesos estaban pintados de rojo”. También había presencia de “cráneos aislados”. Resultó de su especial interés un “hacinamiento de huesos quemados, en su casi totalidad infantiles”. Este cubría dos metros cuadrados del montículo. A partir de esta descripción, podemos inferir que González ya reconocía e identificaba partes esqueletales y sabía diferenciar entre un adulto y un niño.

Con respecto a los hallazgos de cerámica, la publicación contiene un sistema clasificatorio de descripción, interpretación, cuantificación y tamaño: “pedazos de alfarería lisa-tosca” que inferían de uso diario, por la presencia de capas de hollín; cerámica decorada, especialmente incisa, con grabados puntiformes producidos por presión cuando aún el barro está fresco; “pocos” fragmentos con decoración unguicular, generada por las huellas de las uñas sobre las paredes del recipiente antes de la cocción; fragmentos “más o menos grandes” de alfarería gruesa con características zoomorfas, así como figuras zoomorfas aisladas y asas sueltas.

Las herramientas confeccionadas sobre huesos fueron identificadas por su uso y vinculadas a un animal, como punta de flecha y punzón trabajados en “huesos largos de mamíferos y aves”. Registraron restos de fogones, tierra cocida, cenizas y numerosos residuos de alimentos, pero no dicen haber hecho una recolección o extraído una muestra.6 También encontraron un “banco de moluscos de agua dulce, calcinados y reducidos a fragmentos”. Este se encontraba en el lado opuesto al enterratorio de los humanos. Con esta descripción daba por concluido el trabajo y dejaba planteada la curiosidad para futuras lecturas: el “estudio y descripción completa daremos a conocer más adelante” (153: 1939).

El texto escrito se complementa con ocho fotografías en blanco y negro (que registran el entorno, la excavación, la trinchera y los hallazgos) y dos dibujos de Cardoso. La primera fotografía tiene como epígrafe “Vista del Paraná Pavón desde el campamento”; la siguiente, “Excavando la zanja transversal”; la próxima, “Parte de uno de los esqueletos encontrados”; la venidera, “Paquete funerario con restos de tres individuos”; la penúltima, “Hallazgo de un cráneo aislado; y la última, “Entierro secundario de dos cráneos aislados”. Es decir, del comienzo al fin se fotografió el trabajo de campo en todas sus etapas. En la lámina III, la figura 2 tiene como referencia de tamaño del cráneo un sombrero, ya que, como se ha mencionado, para la época no se usaba la escala. Dado que la función del sombrero es cubrir la parte superior de la cabeza, era un buen objeto para comparar medidas. Con respecto a los instrumentos que se utilizaban para la excavación, podemos ver una pala al lado de un cráneo.

Todo el registro gráfico es en blanco y negro. Los dibujos ilustran los hallazgos de cinco fragmentos de cerámica, un punzón y una punta de flecha trabajados en hueso. Entonces, podemos interpretar que las fotografías fueron usadas para documentar la experiencia vivida y el lugar del hallazgo, mientras que los dibujos se usaban para documentar las piezas y/o fragmentos con todos sus detalles, algo que las cámaras fotográficas de la época no permitían aún y en tiempos en los que no se usaba la escala gráfica.

Con esta publicación nos acercamos a la práctica arqueológica de la década de 1930 por parte de estudiantes secundarios de un colegio nacional. Aprendimos el modo de conocer y ubicar los sitios a través de los lugareños, isleños y/o informantes; el modo de ubicar en el espacio los sitios; las técnicas, métodos e instrumentos para excavar; los objetos de comparación para la medición; el uso de fotografías y de los dibujos para registrar el haber estado allí, de los tiestos y fragmentos dibujados. Aunque la fotografía no suplantaba al dibujo ni viceversa, sino que se complementan.

“Investigaciones arqueológicas”: el segundo trabajo

En 1947, siendo un médico recién recibido de la Universidad Nacional de Córdoba, y adscripto ad-honorem al Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore “Dr. Pablo Cabrera” (Resolución UNC nº177/46), González escribe su segundo artículo, “Investigaciones arqueológicas en las nacientes del Paraná Pavón”. Se publica en el mes de abril de ese año, en el número XVII de la revista del mismo instituto, Publicaciones, por la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Contiene 41 páginas de texto y ocho páginas de “láminas” en blanco y negro. A lo largo del texto se remarcan frases en negrita, a modo de subtítulo: “Caracteres del yacimiento”, “Estructura del yacimiento”. Los acápites se destacan en mayúscula “Materiales arqueológicos”, “Costumbres funerarias” y “Conclusiones”. Dentro del primer acápite, en negrita, “alfarería”, “vasos enteros”, “cerámica grabada”, “cerámica imbricada”, “figuras zoomorfas”, “alfarería pintada”, “objeto de adorno”, “cucharas”, “instrumentos de hueso” e “instrumentos líticos”. A partir de este estilo de escritura podemos advertir que las palabras y frases referidas indican el uso de un lenguaje arqueológico.

En este mismo sentido, llama nuestra atención la sensibilidad para diferenciar entre los restos humanos y los materiales arqueológicos, que merecen ser tratados en acápites diferentes, como en el artículo anterior. Además, el título que lleva no describe lo material, sino que lo hace bajo un aspecto cultural como es “costumbres funerarias”, es decir, el modo en que los indígenas enterraban a sus muertos. Entonces los difuntos no son objetivados.

El artículo comienza con la descripción del río, del delta, identifica plantas y el modo de desarrollarse en el espacio, hasta dar cuenta de los tres sitios “hallados y explotados” por ellos, caracterizados como “los más ricos”, por los materiales hallados en superficie. Estos son: 1- la margen del río Pavón; 2- el interior de la isla, a igual distancia del río Paraná que del Paraná Pavón; 3- “Cerro Grande”. No desconocen la existencia de otros sitios, por ejemplo, en las proximidades del arroyo Los Laureles; sitio La Argentina, trabajado y publicado por Francisco de Aparicio en 1938 (citado en González, 1947); y el de “Mazaruca”, situado a la margen izquierda del Paraná Pavón, antes de su desembocadura, explorado por Lista y posteriormente por Outes y Torres (citado en González, 1947). Si comparamos estas investigaciones con las citadas en el primer artículo, vemos que son trabajos que se estaban haciendo de modo paralelo, por distintos investigadores -de los cuales, González es el más joven- y tomando como objeto de estudio sitios diferentes, pero todos en la región del delta.

El texto se complementa con la Figura 1, “Mapa de la zona del Río Paraná Pavón con la ubicación del yacimiento”, y en el margen izquierdo, en menor tamaño, un mapa de la República Argentina con la ubicación de la zona; luego uno de América del Sur donde se señalan “prácticas de la cremación” y “hallazgo de huesos incinerados”. Aquí González estaba buscando, a nivel local y regional, similitudes y diferencias con los hallazgos en este yacimiento. Los mapas e interpretaciones son nuevos con respecto al artículo de 1939.

Vuelve a describir el yacimiento de Cerro Grande en metros y forma, y agrega que es el más alto de la isla y que aún se usa como “refugio” por los lugareños en época de inundaciones causadas por las crecientes de los ríos. De modo especial, según sus propias palabras, los lugareños recordaban la inundación de 1905. Si bien González y sus compañeros hacían su propio acampe, como muestran en las fotografías, y se ubicaban cerca de las márgenes del río Pavón, mantenían un diálogo muy fluido con los lugareños, lo que les permitía conocer el lugar de modo privilegiado, como se hace hasta el presente.

También agregó un “esquema” del perfil de la excavación, y en el texto se describe y explica lo recuperado en cada uno de los tres estratos. En esa descripción también se tienen en cuenta el color del suelo y los elementos que lo conforman.

La “metodología” utilizada ante el hallazgo de “restos humanos” contemplaba la ubicación de los restos en un plano o croquis, y se consignaban la profundidad, colocación y orientación. La “Figura 4- esquema indicando la posición de los hallazgos de restos humanos y de los puntos donde fueron tomados los cortes que aparecen en la figura 2 y 3” es un ejemplo de ello (12:1947). No hay un acápite propio en el artículo que dé cuenta de las técnicas aplicadas para su excavación, conservación y traslado.

La presencia del “conchal” que conformaba el montículo fue interpretada por González como la evidencia “clara y precisa” de la permanencia de habitantes durante un prolongado espacio de tiempo y fija la existencia anterior a la formación del estrato número 1. Así conocemos el modo de datar la presencia humana antes de la existencia de los análisis de carbono 14, y de la lectura de los hallazgos en contexto.

Además, hace comparaciones sobre la formación del montículo, a partir de la acumulación eólica, con los trabajos por Joaquín Frenguelli y Francisco de Aparicio en el río Malabrigo (provincia de Santa Fe) (1923); en el delta del Paraná Pavón por Luis María Torres (1913); en Salto Grande por Antonio Serrano (1933) y en Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos) por Héctor Greslebin (1931). En dicha comparación tiene en cuenta las capas, su composición, los elementos que pondera para saber si son construcciones artificiales o no, con el fin de conocer si fueron realizadas para “depositar los restos de los fallecidos”.

La descripción, análisis y comparación con montículos estudiados por otros investigadores en la misma región es un abordaje al uso del espacio y la permanencia en el tiempo por grupos humanos “pretéritos”.

Con respecto a los materiales arqueológicos, comienza por describir y caracterizar la “alfarería” teniendo en cuenta el tamaño, la forma, el espesor, la cocción, el color (según el grado de cocción y/o por pintura), el pulido, los motivos, la decoración, instrumentos utilizados y los posibles intercambios entre distintas tribus. Este es el caso de la “cerámica imbricada”, que, según Félix Outes (citado en González, 1947), era producida por los guaraníes, recuperando la interpretación del arqueólogo norteamericano Samuel Lothrop. Acerca de las figuras zoomorfas, considera que definen culturalmente a estas tribus y corresponden a lo que Antonio Serrano en 1922 había denominado “alfarería gruesa” (citado en González, 1947).

Entre los objetos describe algunos de “adorno”, por semejanza a los encontrados en otros montículos del delta; otros, por el tamaño, dice que son “juguetes”; y finalmente, otros son utensilios, como cucharas. Continúa con los “instrumentos de hueso” y afirma que son pocos con respecto a la cerámica. Algunos son puntas de flechas, y otros, perforadores. Con respecto al “instrumento lítico”, señala también que son pocos y a uno le da la función de afilador.

Ya en el acápite “costumbres funerarias”, comienza por clasificar y describir el modo de inhumar a los muertos de la siguiente manera: 1- restos en desorden; 2-hallazgos de cráneos aislados; 3- esqueletos con algunos de sus huesos en posición natural pero incompletos; 4- paquetes funerarios; 5- incineración. Infiere, por ende, que son enterramientos secundarios y le sorprenden dos prácticas “tan opuestas” como son “el transporte de los restos óseos como apreciada carga” y la “destrucción y aniquilamiento definitivo, inhumación”. Con respecto a la primera práctica, acude a las crónicas, fuentes coloniales, donde cuentan de ella con admiración y sorpresa. También muestra que esta práctica estaba muy extendida en América del Sur y cita el mapa de Sigvaldi Lineé (1929). Pero decide no detenerse en buscar una explicación, sino que da cuenta de que estas prácticas también se realizan en otros sitios de la zona del delta.

Concluye el escrito sistematizando que en la zona se encuentra la confluencia de tres naciones y culturas diferentes. Una, la guaranítica, sobre la cual no hay discrepancia; otra la chaná- timbú, que son parcialidades vinculadas a la cultura guaraní y con influencia en su arte de los pueblos arawak; y la tercera, que es “la más primitiva”.

La única corriente antropológica que cita es la histórica cultural y lo hace para explicar la práctica de incineración, que dice que era realizada en las “culturas primarias”. A lo largo del artículo cita otras investigaciones en la zona para comparar similitudes y diferencias culturales, mostrando el conocimiento y uso de distintos idiomas, como el inglés y el francés. También da cuenta del trabajo interdisciplinario, ya que agradece, en la nota número 5, a Martón Doello Jurado, trabajador del Museo Argentino de Ciencias Naturales, por la clasificación de los moluscos.

Hasta aquí conocimos el momento de la vida en que González emprende esta excursión, el momento histórico de la disciplina y de sus mentores, las personas que intervinieron en la prospección y excavación, las motivaciones e intereses, las experiencias en campo, los hallazgos y las interpretaciones realizadas. También, los lugares de publicación y los estilos para comunicar los hallazgos arqueológicos.

Prácticas museológicas a mediados del siglo XX

Como parte de esta reconstrucción que nos permite conocer el contexto histórico y la práctica arqueológica en la que se inserta la investigación en el sitio Cerro Grande, nos interesa conocer las políticas museológicas, es decir, el momento de ingreso al museo, la documentación, el siglado, la identificación, la conservación y la gestión sobre los materiales y los restos humanos, a lo largo del tiempo.

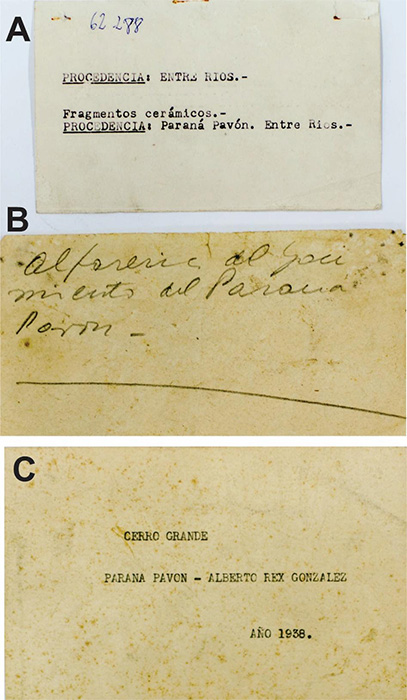

Entre 1957 y 1962, González fue director del Instituto de Antropología, además de profesor de las cátedras de Antropología Cultural, y Prehistoria y Arqueología Americana en la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades (Universidad Nacional de Córdoba). El ingreso de los tiestos, piezas e individuos fue en el año 1962, según el número de inventario y siglado que aparece en las etiquetas. Siguiendo la clasificación y periodización propuesta por Bonnin (2006, p. 5), formarían parte de la “colección científica”, si bien habrían sido excavados años atrás. Vale señalar que los materiales se encuentran siglados con tinta china y plumilla, pero no así los restos humanos. Podemos conocer de ellos a través de los rótulos que tienen los contenedores de guarda. Por otro lado, destacamos que en sus embalajes actuales no se conservan las fichas originales de ingreso, pero sí fichas que acompañan la cerámica y los huesos de animales (figura 1).

Figura 1 Transcripción de fichas con información sobre la procedencia y los materiales que componen el conjunto. A) Procedencia Entre Ríos, fragmentos cerámicos, procedencia Paraná Pavón, Entre Ríos, B) Alfarería de yacimiento de Paraná Pavón, C) Cerro Grande, Paraná Pavón, Alberto Rex González, Año 1938.

Mediante la lectura de estas fichas mecanografiadas conocemos que fueron entregadas al Instituto por una “donación”, práctica muy frecuente en esos tiempos, ya que el investigador se llevaba con él los “materiales arqueológicos” recuperados en su trabajo de campo. Inferimos que hasta 1962 estos materiales estuvieron en la casa de González, ya que no tenemos información de ninguna institución dedicada a estudios arqueológicos, ya sea pública o privada, en la que pudieran haber sido depositados. La siguiente ficha (figura 2a) fue confeccionada con posterioridad al año 2005, cuando comenzó un plan de gestión de la Reserva Patrimonial de Museo, exdepósito, según consta en el Informe de Gestión. Estas fichas se realizaban en base a los “cuadernos de la Pocha”, como la llaman en el cotidiano en la RPMA (figura 2b). Ella era Leonor Federici, licenciada en Historia y conservadora del museo, y confeccionó esos cuadernos a modo de inventario, por pedido del doctor Alberto Marcellino, quien fuera su director en la década de 1980.

Figura 2 A) Fichas con información sobre número de inventario o patrimonialización y materiales contenidos en un determinado lote, B) Tapa de cuaderno manuscrito confeccionado por la Licenciada Leonor Federici en la década de 1980, y C) Interior de uno de los cuadernos mencionados confeccionados por la Licenciada Leonor Federici.

Los cuadernos hoy se encuentran digitalizados y subidos al Repositorio Digital Suquía, y consignando la información de la siguiente manera:

62-288 Paraná Pavón. Entre Ríos. Frag cerámicos lisos y decorados (42 frag cerámica fina, gruesa y bordes) (5 instr óseos) (1 lítico).

62-290 Cerro Grande. Paraná Pavón. Entre Ríos. Exc Red González. Frag de alfarería lisa y grabada, Frag de asas (56 frag ceramico) (7 frag asas).

62-295 Paraná Pavón. Entre Ríos. 1 cuchara, 1 vaso pequeño y 1 adorno (3 elementos).

62-277 T17. Paraná Pavón. Entre Ríos. Pequeño vaso de cerámica.

El primer número (62) hace referencia al año de ingreso o inventario patrimonial en el Instituto de Antropología; el siguiente (288, 290, 295 y 277) es un número correlativo que se le daba a cada pieza o conjunto de piezas, incluyendo los ancestros, ingresados a la institución. A partir de esta lectura, advertimos que se asignó un número de inventario a un conjunto de fragmentos de cerámica, a instrumentos óseos y líticos; a un conjunto de objetos: cuchara, vaso y adorno; o a una pieza: vaso. Desconocemos el criterio con el cual un vaso pequeño merecía recibir un número de inventario, y otro, identificar un conjunto de piezas. Por otro lado, leemos solo en una ficha que dice “Cerro Grande” pero inferimos, por el año de ingreso, que todas las piezas son del mismo sitio.

Con respecto al estado actual de siglado, conservación y embalaje, podemos señalar que cada pieza está siglada con plumilla y tinta china, y con un espacio especial y diferenciado en una caja contenedora (figura 3a y b).

Figura 3 A) Ejemplo de siglado sobre un tiesto cerámico procedente de la colección Cerro Grande (Paraná Pavón, Entre Ríos); B) Tiestos procedentes de la excavación del sitio Cerro Grande a los que se les han efectuado trabajos de conservación preventiva en años recientes.

Con respecto a los ancestros, si bien al ingreso al Museo fueron tratados como piezas, como objetos, hoy se encuentran en espacios diferenciados de custodia, en la Reserva E. Como directora del Museo (cargo que desempeñó entre 1998 y 2010), la doctora Mirta Bonnin inició en el año 2005 un plan de gestión de colecciones, donde los ancestros de indígenas recibieron un trato diferencial con respecto a los objetos y tiene un lugar especial de guarda. En este marco comenzó el relevamiento, acondicionamiento y análisis, que continúa hasta la actualidad (Fabra, 2007; Salega et al., 2013; Bonnin, 2014, p. 18)

Los ancestros de “Paraná Pavón”

Dado que la presente investigación se dio en contexto de pandemia, sin poder acceder a los lugares de trabajo para analizar aquellos restos humanos cuya información indicaba como procedencia “Paraná Pavón”, la alternativa fue un (re) análisis de las fichas bioantropológicas realizadas entre los años 2005, 2013, 2014 y 2015, en el marco de distintos proyectos sobre los ancestros que alberga la RPMA.

Estas fichas contienen información topográfica, que consigna la ubicación de los ancestros en estanterías, planos y lotes o sublotes de la Reserva E. También poseen información sobre cuestiones de conservación (“ficha de conservación”), en caso de haber sido relevadas, la fecha de la realización de los análisis, observaciones, y el inventario bioantropológico siguiendo los lineamientos antes mencionados.

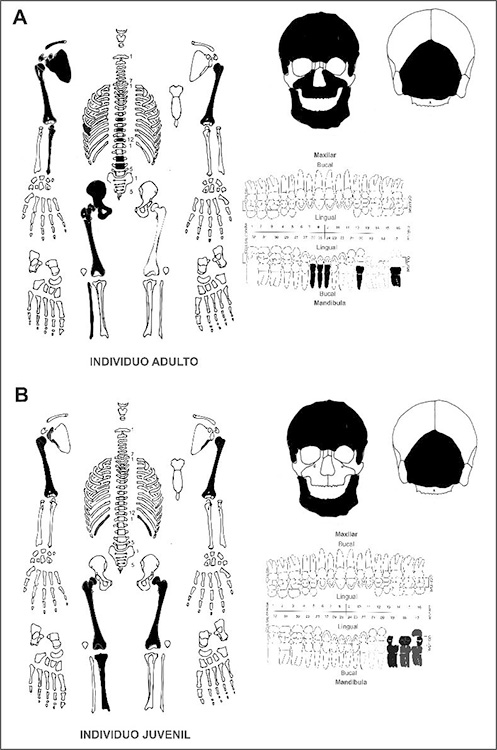

Este trabajo permitió identificar tres cajas o lotes que habían sido originalmente inventariados como 62-252, 62-254 y 62-255. Los restos humanos con el número 62-252 fueron analizados en el mes de junio de 2014, cuando se encontraban alojados en la Reserva D. Corresponden a dos lotes (E9P3 y E8P3, denominación que referencia a su ubicación anterior, en la Reserva D). Se trata de dos individuos, un adulto y un juvenil, en las fichas no consta un rango de edad más específico, o el sexo de cada uno. Para el individuo adulto, se registraron elementos óseos de los miembros superiores (ambos húmeros, cúbito y omóplato derecho), vertebras y costillas, coxal y miembro inferior derecho (isquion, fémur y peroné). Respecto al cráneo, aparecen registrados la mandíbula, y fragmentos de occipital, parietales, temporales, esfenoides, frontal. Algunas piezas dentales como incisivos, premolares y molar no poseen indicación de su lateralidad o ubicación en el maxilar o la mandíbula (ver tabla 1 y figura 4a). En el caso del individuo juvenil, se registraron elementos óseos fragmentados de los miembros superiores (húmeros y omóplatos), costillas y miembros inferiores (ambos fémures y tibia derecha), así como mandíbula, dientes y huesos craneales fragmentados (ver tabla 1 y figura 4b). La ficha de inventario del individuo adulto contiene la siguiente información de procedencia: “Entre Ríos. Restos de huesos humanos. Procedencia Paraná Pavón, Delta, Entre Ríos, Excursión Alberto Rex González”. La ficha de procedencia y topográfica: “Caja 1. Lote de restos óseos. Paraná Pavón. Figura ubicación Estantería 9 plano 2. Caja 2. En ficha Reserva D, Estantería 9, plano 2”. Los restos del individuo juvenil, ubicados en el lote E9P3, poseen una ficha de conservación asociada (nro. 27), que no se completó para el individuo adulto, o al menos no hay mención en la ficha de inventario. La única ficha de conservación disponible no tiene ese número, ni mención al número de inventario de los restos o su ubicación topográfica, pero indica como referencia: “Procedencia Entre Ríos, Restos de huesos humanos. Paraná Pavón, Delta, Entre Ríos, Excursión Alberto Red González”. Se menciona que se trata de restos humanos, contabilizando 85 elementos, cuyo grado de integridad es fragmentado. Se encontrarían con depósito de polvo en todas las superficies y escamado. Presentaría también un adhesivo adherido.

Tabla 1 Información bioantropológica relevada sobre restos humanos ingresados con número de inventario 62-252, tomando como base las fichas propuestas por Buikstra y Ubelaker (1994).

| Nro. Inv. | Lote | Huesos/dientes | Lado | Segmento | Integridad | MNI | C | Edad | Sexo |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 62-252 | D9P3 | Omóplato | Der. | - | 2 | 1 | 1 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Costillas | Izq. | - | 1 | 1 | 2 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Costillas | Der. | - | 1 | 1 | 2 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Mandíbula | - | - | 2 | 1 | 3 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Molares | - | - | 2 | 1 | 4 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Frontal | - | - | 2 | 1 | 1 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Temporal | Izq. | - | 2 | 1 | 1 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Temporal | Der. | - | 3 | 1 | 1 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Occipital | - | - | 2 | 1 | 1 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Parietal | Izq. | - | 1 | 1 | 2 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Parietal | Der. | - | 2 | 1 | 1 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Frag. craneales | Indet. | - | 3 | 1 | 4 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Húmero | Izq. | EP-ED-D | 1 | 1 | 1 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Húmero | Der. | EP-ED-D | 1 | 1 | 1 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Tibia | Der. | D | 2 | 1 | 1 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Fémur | Der. | EP-D | 2 | 1 | 1 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Fémur | Izq. | EP-ED-D | 1 | 1 | 1 | J | - |

| 62-252 | D9P3 | Húmero | Der. | EP-ED-D | 1 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D9P3 | Vértebras torácicas | - | AN-C | 1 | 1 | 3 | A | - |

| 62-252 | D9P3 | Vértebras lumbares | - | AN-C | 1 | 1 | 2 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Húmero | Izq. | D-ED | 1 | 1 | 2 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Fémur | Der. | D | 2 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Mandíbula | Der. | - | 1 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Mandíbula | Izq. | - | 2 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Molar | Indet. | - | 1 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Incisivos | Indet. | - | 1 | 1 | 3 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Premolar | Indet. | - | 1 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Frontal | Der. | - | 3 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Maxilar superior | - | - | 1 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Cúbito | Der. | EP-D | 3 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Isquión | Der. | - | 2 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Peroné | Der. | D | 3 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Fémur | Indet. | EP | 3 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Hueso largo | Indet. | EP | 3 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Omóplato | Der. | - | 3 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Temporal | Izq. | - | 1 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Temporal | Der. | - | 1 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Occipital | - | - | 3 | 1 | 2 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Esfenoides | - | - | 3 | 1 | 2 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Occipital | - | Foramen magnum | 3 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Occipital | Izq. | - | 2 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Parietal | Izq. | - | 2 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Parietal | Der. | - | 2 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Frag. cráneo | Indet. | - | 3 | - | - | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Fragm. costillas | Indet. | - | 3 | 1 | 4 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Fragm. mandíbula | Izq. | - | 3 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Omoplato | Indet. | - | 3 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Clavícula | Indet. | - | 3 | 1 | 2 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Poscraneal | Indet. | - | 3 | 1 | 15 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Craneal | - | - | 3 | 1 | 18 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Tibia | - | - | 3 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Pubis | - | - | 3 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Tibia? | - | - | 3 | 1 | 1 | A | - |

| 62-252 | D8P3 | Vértebras | - | - | 3 | 1 | 12 | A | - |

Referencias: Se registran todos los huesos craneales individualmente. Se agrupan: vértebras cervicales 3-6; vértebras torácicas 1-9; costillas 3-10; carpos; metacarpos; tarsos (otros que astrágalo y calcáneo); metatarsos; falanges de pies y manos, y otras vértebras a las mencionadas se registran separadamente. Identificación de huesos o piezas dentales por nombre, indicando Der.er (derecha) o Izq. (Izq.uierda), Indet. (sin identificación de lado). Se codifican las regiones articulares, diáfisis de huesos largos y vértebras por segmentos: EP (epífisis proximal), P1/3 (tercio proximal de diáfisis), M1/3 (tercio medio de diáfisis), D1/3 (tercio distal de diáfisis) y ED (epífisis distal), D (diáfisis), C (cuerpo vertebral o centro) y AN (arco neural). Se codifica la integridad de la siguiente manera: 1 (más del 75% del hueso presente), 2 (entre 75% y 25% de hueso presente) y 3 (menos de 25% de hueso presente). El MNI presenta el número mínimo de individuos identificados. C representa la cantidad de fragmentos o huesos enteros encontrados. Finalmente, se registran la Edad (se utilizará, en general, la descripción juvenil -J- y adultos -A-) y el Sexo (femenino -F- o masculino -M-).

*En la ficha original no se indica lateralidad o ubicación en maxilar o mandíbula En la Figura 1 se indican las piezas para que conste su presencia, pero no su correspondencia con una ubicación específica

Figura 4 Representación gráfica de las piezas anatómicas presentes (sombreadas en negro) para el individuo adulto (A) y juvenil ingresados con el número 62-252 (B).

Los restos humanos que fueron ingresados patrimonialmente con el número 62-254 fueron analizados en el mes de noviembre de 2005. La ficha de inventario posee la siguiente información: “Cráneo muy fragmentado. No puede discernirse ni sexo ni el número de individuos por la cantidad de fragmentos. Presenta 10 dientes sueltos”. Corresponderían a un cráneo parcialmente completo, de un individuo adulto (de 20 a 50 años de edad estimada), de sexo Indeterminado. Se encuentran presentes parte de los parietales, occipital y temporales, así como 10 piezas dentales de las cuales no figura mayor información en la descripción (ver tabla 2 y figura 5). Posee una ficha de conservación nro. 84, pero no fue hallada.

Tabla 2 Información bioantropológica relevada sobre restos humanos ingresados con número de inventario 62-254, tomando como base las fichas propuestas por Buikstra y Ubelaker (1994). Referencias explicitadas en la tabla 1.

| Nro. Inv. | Lote | Huesos/dientes | Lado | Segmento | Integridad | MNI | C | Edad | Sexo |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 62-254 | D6P4 | Parietal | Der. | - | 1 | 1 | 1 | A | - |

| 62-254 | D6P4 | Parietal | Izq. | - | 2 | 1 | 1 | A | - |

| 62-254 | D6P4 | Occipital | - | - | 3 | 1 | 1 | A | - |

| 62-254 | D6P4 | Temporal | Der. | - | 2 | 1 | 1 | A | - |

| 62-254 | D6P4 | Temporal | Izq. | - | - | 1 | 1 | A | - |

| 62-254 | D6P4 | Dientes | - | - | 1 | 1 | 10 | A | - |

Figura 5 Representación gráfica de las piezas anatómicas presentes (sombreadas en negro) para el individuo adulto ingresado con el número 62-254. Referencia de los puntos anatómicos: g: glabela, op. Opistion, eu: eurion

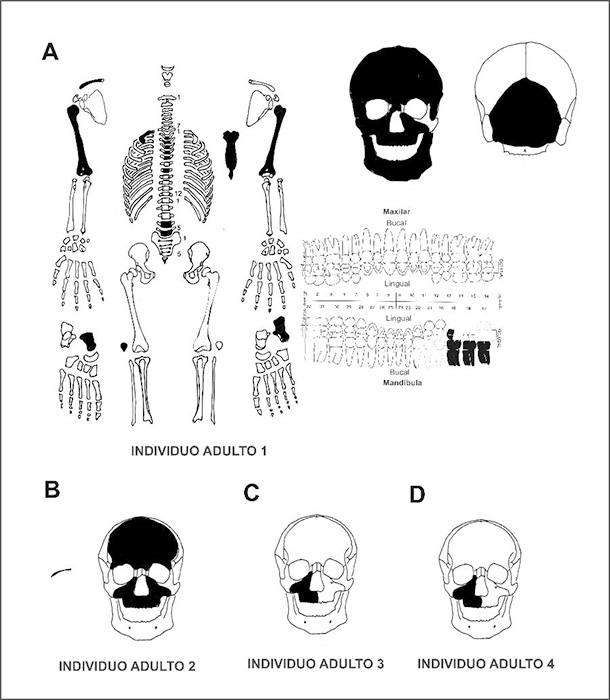

Finalmente, los restos humanos que fueron patrimonializados con el número 62-255 fueron analizados en el mes de agosto de 2015. La ficha de inventario posee la siguiente información: “Procedencia Entre Ríos, Huesos humanos incinerados. Paraná Pavón, Delta, Entre Ríos. Excursión Alberto Rex González”. Los restos corresponderían a un mínimo de cuatro individuos, sin información sobre su edad o sexo estimado. Este número se estimó por la presencia de fragmentos o piezas anatómicas completas correspondientes al maxilar derecho. Del individuo 1 se encontrarían presentes piezas anatómicas de los miembros superiores (ambos húmeros, clavícula derecha), esternón, vértebras, costilla derecha, cráneo, y piezas dentales sin indicación de su tipo y ubicación en maxilar o mandíbula. Del individuo 2 estarían presentes maxilar, frontal y clavícula derecha. En el caso de la descripción de algunos huesos -por ejemplo, el cigomático derecho-, es posible pensar que podría tratarse de dos individuos diferentes, por estar presente la misma unidad anatómica con integridad de 1 (completa o casi completa) y de 3 (presente en menos de un 25%). Pero como esa información no figura en la ficha, se prefirió respetar el inventario original hasta tanto se pueda acceder nuevamente a los restos humanos. De los individuos 3 y 4 solamente el hueso maxilar (ver tabla 3, figura 6). No posee ficha de conservación asociada. Llama la atención que, durante el relevamiento de las piezas anatómicas, no se haya consignado en la ficha las marcas de la exposición al fuego de la totalidad o parte de ellas.

Tabla 3 Información bioantropológica sobre conjunto de restos humanos ingresados con el número 62-255, tomando como base las fichas propuestas por Buikstra y Ubelaker (1994). Referencias explicitadas en tabla 1.

| Nro. Inv. | Lote | Huesos/dientes | Lado | Segmento | Integridad | MNI | C | Edad | Sexo |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 62-255 | E1P3 | Maxilar | Izq. | - | 1 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Maxilar | Der. | - | 1 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Cigomático | Der. | - | 3 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Maxilar | Der. | - | 2 | 2 | 1 | - | - |

| 62-255 | E1P3 | Temporal | Der. | - | 1 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Nnasal | Der. | - | 1 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Nasal | Izq. | - | 1 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Cigomático | Der. | - | 1 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Frag. poscraneales | - | - | 3 | 11 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Piezas dentales* | - | - | 1 | 3 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Occipital | - | - | 2 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Parietal | - | - | 1 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Fragm. craneal | - | - | 3 | 5 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Frag. occipital | - | - | 3 | 6 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Temporal | Izq. | - | 2 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Parietal | - | - | 2 | 2 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Occipital | - | - | 2 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Fragm. parietal | Der. | - | 2 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Parietal | Izq. | - | 2 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Frontal | - | - | 1 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Vért. torácica | - | C-AN | 1 | 1 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Vértebra** | - | C | 1 | 6 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Vért. lumbar | - | C | 2 | 2 | - | - | |

| 62-255 | E1P3 | Maxilar | Izq. | - | 1 | 2 | 1 | - | - |

| 62-255 | E1P3 | Maxilar | Der. | - | 1 | 3 | 1 | - | - |

| 62-255 | E1P3 | Maxilar | Der. | - | 2 | 4 | 1 | - | - |

| 62-255 | E1P3 | Fragm. mandíbula | - | - | 2 | 4 | 7 | - | - |

| 62-255 | E1P3 | Frontal | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |

| 62-255 | E1P3 | Esternón | - | - | 1 | - | 1 | - | - |

| 62-255 | E1P3 | Clavícula | Der. | - | 1 | 2 | 2 | - | - |

| 62-255 | E1P3 | Costilla | Der. | - | 1 | - | 1 | - | - |

| 62-255 | E1P3 | Rótula | Der. | - | 1 | - | 1 | - | - |

| 62-255 | E1P3 | Calcáneo | Izq. | - | 1 | - | 1 | - | - |

| 62-255 | E1P3 | Astrágalo | Der. | - | 1 | - | 1 | - | - |

| 62-255 | E1P3 | Húmero | Der. | - | 1 | - | 1 | - | - |

Figura 6 Representación gráfica de las piezas anatómicas presentes (sombreadas en negro) para los individuos ingresados con el número 62-255. A) partes anatómicas presentes en cráneo y poscráneo, individuo 1, B) partes del cráneo presentes, individuo 2, C) partes del cráneo presentes en individuo 3, D) partes del cráneo presentes en individuo 4.

En síntesis, se encuentran al resguardo restos óseos humanos que corresponderían a un mínimo de seis adultos y un juvenil (dos correspondientes al número 62-252; uno, al número 62-254; y cuatro al número 62-255). Es posible que el cráneo inventariado 62-254 pueda corresponder a uno de los individuos registrados 62-255, pero si consideramos cada número de ingreso por separado, como una unidad, el número mínimo sería de siete individuos.

Algunas reflexiones

Acordando con Brust y Sánchez de Olmo (2021), consideramos que estamos en un momento magnífico para estudiar “las colecciones” con nuevos sentidos y valoraciones, desde una perspectiva decolonial y multivocal, teniendo en cuenta el papel que pueden jugar en la reconfiguración del presente indígena. Estos ancestros y materiales brindan la posibilidad de vincular el pasado con el presente y, por ende, construir el futuro. Además de estudiar los modos de hacer ciencia de nuestros antepasados antropólogos, nos permiten repensar reflexivamente nuestras prácticas para crear espacios más participativos, inclusivos y polifónicos.

A través de estos artículos nos acercarnos al modo de hacer arqueología en una isla del delta del Río Paraná en la década de 1940 por parte de un grupo de estudiantes del nivel secundario, el modo de comunicar el hallazgo, así como el estudio, el proceso de patrimonialización que se inicia en 1962 con la donación al Museo de Antropología por parte González y su estado actual de conservación, documentación y estudio.

Con respecto a nuestro tema de interés, conocimos el trato diferencial que tuvieron los restos de ancestros de los pueblos indígenas que habitaron esta isla, tanto en el momento del hallazgo, así como en el estilo de escritura al momento de la exploración y de la publicación. Vale advertir que no existió la intención planificada de exhumar indígenas, sino que debe entenderse en el contexto general de la excavación del sitio arqueológico Cerro Grande. La lectura y el análisis de ambas publicaciones permitieron conocer el trabajo interdisciplinario y colaborativo entre distintas instituciones; el modo de conocer las culturas por medio de la comparación con otros yacimientos del Paraná Pavón, trabajados por otros arqueólogos, para conocer similitudes y diferencias, así como para asociar a distintas naciones y culturas; el uso diferenciado de las fotografías y los dibujos; el estudio clasificatorio por materiales (cerámica, lítico), entre otras cuestiones.

También al momento de ser patrimonializados, si bien recibieron un número de identificación-inventario, no fueron intervenidos con el siglado ni exhibidos. Nunca estuvo la intención de patrimonializar para exhibir, pero sí para estudiar. Entonces, si trazamos la trayectoria de estos individuos, desde su exhumación en 1938 hasta 1962 desconocemos dónde estuvieron alojados, y luego, en el museo, no fue sino hasta el siglo XXI que recibieron nuevos tratamientos de conservación y estudio. Hasta el momento, permanecieron en el olvido.

Llama la atención que, en el proceso de patrimonialización, la información que acompaña a estos ancestros en algunas etiquetas es la del río (Paraná Pavón) y la provincia (Entre Ríos), no así del sitio donde fueron exhumados (Cerro Grande). Esto hay que destacarlo, porque se hubiera esperado que figurara la información completa. De todas formas, si bien parcial, esta referencia nos permite asociar los restos a la excavación de González en Cerro Grande, sistematizada en sus publicaciones de 1938 y 1947.

En el trabajo de 1947, González menciona que las costumbres funerarias constituían uno de los aspectos más interesantes a destacar de las excavaciones en este sitio, por su diversidad de formas (restos desordenados, paquetes funerarios, restos incinerados, cráneos aislados, esqueletos incompletos). En ese trabajo, González va clasificando los hallazgos que realiza en cada una de las modalidades, asignando un número. Dentro del apartado donde presenta la modalidad de inhumación que involucra la incineración, menciona: “de la gran cantidad de trozos hallados, se recogió una muestra considerable, que junto con las demás piezas coleccionadas figuran en calidad de donación en el Museo del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore de la Universidad de Córdoba” (González, 1947, p. 27).

También hace referencia a que algunos restos estarían “teñidos de color rojo” (González, 1947, p. 28). Sin embargo, estas características no son mencionadas por quienes realizaron el inventario de restos humanos; no queda claro si porque no llamó su atención o porque los restos no estaban incinerados. Alberto Rex González, en su texto, comenta cómo este proceso de exposición al fuego altera la morfología ósea, hasta el punto de volverlos “irreconocibles por estar reducidos a astillas” (González, 1947, p. 28), salvo en el caso de fragmentos craneales, vértebras y mandíbulas. Entre los restos inventariados bajo la sigla 62-255 se encuentran estas piezas óseas, además de otros huesos poscraneales que fueron identificados, como esternón, clavícula, costilla, rótula, costilla, calcáneo y astrágalo. Sorprende que, en el artículo, González menciona que no se puede estimar número mínimo de individuos por la gran cantidad de huesos fragmentados; sin embargo, durante el análisis bioantropológico de dicho lote, se pudo estimar al menos la presencia de siete individuos.

Con respecto a los objetos en cerámica, hueso y lítico, han recibido tratamientos de conservación y documentación, pero no han sido analizados hasta el momento y, por lo tanto, no fueron descriptos en mayor profundidad en el presente artículo.

Por otra parte, el trabajo en condiciones remotas, sin acceso físico ni una consulta observacional directa de los restos humanos, significó un problema en los casos en los que las fichas de análisis bioantropológicos presentaban información confusa o directamente ausente. Dichos análisis habían sido completados por otras personas, años atrás, y datos tales como el número mínimo de individuos fue imposible de ratificar. Tampoco pudieron concretarse otras evaluaciones, como datos de edad y sexo, e ignoramos incluso si tales estimaciones son posibles a partir de estos restos óseos. Estudiar la presencia y grado de la incineración, o la coloración rojiza sobre los huesos hubiera permitido confirmar, o tener un mayor grado de certeza, sobre la correspondencia entre los restos donados por González y los efectivamente resguardados en el Museo de Antropología. Otro problema fue no poder consultar los documentos resguardados en el archivo de dicho museo. Lo que sí debemos destacar es que se pudieron consultar publicaciones de época o material documental digitalizado en repositorios institucionales (Repositorio Suquía), así como contactar fácilmente a museos e instituciones de otras provincias para consultar información sobre las investigaciones de González.