Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Análisis filosófico

versión On-line ISSN 1851-9636

Anal. filos. vol.39 no.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires nov. 2019

ARTICULOS

Wittgenstein y el carácter normativo de la percepción visual*

Wittgenstein and the Normativity of Visual Perception

María Sol Yuan

IHuCSo–CONICET/Universidad Nacional del Litoral

myuan@unl.edu.ar

Resumen

En el presente artículo discuto algunos aspectos normativos de la experiencia perceptual considerando las contribuciones de Wittgenstein a dicho tópico en la Segunda Parte de las Investigaciones filosóficas (PI, II, xi). En estos pasajes, Wittgenstein critica las explicaciones fisiológicas causalistas de Wolfgang Köhler así como la perspectiva empirista representacional acerca de la percepción sensorial. Estas consideraciones le permiten mostrar que la interpretación juega un rol relevante en ciertos casos de percepción visual (de modo preeminente, en casos descritos como “ver como”). Al respecto, propondré, primero, un modo de extender este modelo a casos generales de percepción visual de objetos, generalmente establecidos por la expresión “Veo esto”. Segundo, examinaré las ventajas comparativas de esta posición respecto de la alternativa parcial, que consiste en restringir las consideraciones de Wittgenstein solo para el caso de “lo veo como…”.

PALABRAS CLAVE: Wittgenstein; Ver como; Percepción; Normatividad; Notar un aspecto.

Abstract

In the present paper I discuss some normative aspects of perceptual experience by considering Wittgenstein’s contributions to the topic in the Second Part of Philosophical Investigations (PI, II, xi). In these passages, Wittgenstein criticizes the physiological causalist explanations provided by Wolfgang Köhler as well as the representational empiricist view about sensory perception. These considerations allow him to show that interpretation plays a relevant role in certain cases of visual perception (preeminently in cases described as ‘seeing-as’). I propose, first, a way to extend this model to general cases of visual perception of objects generally stated by the expression ‘I see this’. Second, I examine some comparative advantages of this position with respect to its partial alternative, which consists in restricting Wittgenstein’s considerations just for the case of ‘I see it as’.

KEY WORDS: Wittgenstein; Seeing-As; Perception; Normativity; Noticing an Aspect.

1. Introducción

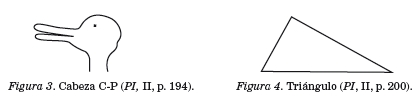

Fiel a un estilo que parte del análisis de diversos casos contextualizados, Philosophical Investigations (PI, II, xi) muestra que cuando vemos o percibimos algo visualmente, podemos estar realizando una serie de actividades diversas. Por citar un primer ejemplo de los más de una veintena que rondan el apartado 11 de la Segunda Parte de Investigaciones, podemos observar una misma ilustración y hablar de ella como si se tratara de un cubo de vidrio, de una caja abierta boca abajo, tres planos que forman un ángulo, etc. (PI, II, p. 193). La figura ambigua de Jastrow, titulada como “cabeza C-P” (PI, II, p. 194) es otro reiterado caso, donde se ve la cabeza de conejo o la cabeza de pato, según cuál sea el aspecto de la figura que “fulgure” para el perceptor.

La explicación de cómo es que logramos percibir distintos aspectos de una misma figura u objeto y cómo se produce la alternancia de las visiones en cuestión ha recibido diferente tratamiento según la bibliografía que consultemos. Por un lado, podríamos mencionar la propuesta de Wolfgang Köhler (1947) en torno a las figuras ambiguas, propuesta que puede imaginarse en una suerte de diálogo con los pasajes mencionados de las Investigaciones. Wittgenstein objetará, al respecto, que limitarse a una explicación exclusivamente fisiológica para todo caso de percepción visual otorga a esta una falsa homogeneidad, ocultando el carácter interpretativo de la percepción.

Wittgenstein también mantiene distancia, por otro lado, de la consideración de las impresiones o vivencias sensibles como candidatos a ocupar el lugar de correlato directo de las percepciones, dejando al objeto en sentido propio como su correlato indirecto. Aunque nuestro autor no los nombre, podemos pensar aquí en teóricos de los datos sensoriales como Ayer (1952) y Russell (1912/1997),1 quienes consideraron que la percepción estaba mediada por entidades mentales privadas que eran su objeto de acceso más directo. De este modo, lo que uno percibe de modo más directo no es un objeto del entorno sino un dato o imagen mental, los sense-data. Estos serían objetos dependientes de la mente2 y tendríamos con relación a ellos un acceso privilegiado en tanto nos hacemos directamente conscientes de ellos en la percepción. Por ejemplo, en The Problems of Philosophy, escrito en 1912, Russell distingue entre el conocimiento de los objetos físicos y nuestro conocimiento de sense-data. Estos últimos son “cosas con las que tengo contacto [acquaintace], cosas inmediatamente conocidas por mí tal como ellas son” (Russell 1912/1997, p. 47). Los objetos físicos, en cambio, serían solo indirectamente conocidos por mí, en tanto infiero que son la causa más probable de mis sense-data en cuestión.

La atribución de contenido representacional a estados intencionales se presentó como una respuesta a los desafíos de explicar cómo es que, percibiendo cosas a través de nuestros sentidos, en algunas ocasiones podemos notar que ellas no están realmente allí (alucinaciones) o podemos verlas de manera diferente, con modificaciones en su color, su forma, etc. (errores y relatividad perceptual). Si pensamos ahora en el caso de las figuras ambiguas, notaremos la inicial ventaja explicativa de tales posiciones, en tanto permite postular dos objetos o imágenes mentales internas (por caso, la que arroja como resultado la cabeza de conejo y la que da como resultado la cabeza de pato) y decir que el cambio que se da entre una y otra percepción no se da en la figura “exterior” sino, en realidad, cambia el objeto “interior”.

Este empirismo representacionalista resulta un clásico rival de Wittgenstein en sus escritos y sobre su contraste puede señalarse de modo más claro un modelo perceptual alternativo que consiste en asumir que la percepción visual involucra de modo inherente un componente interpretativo-normativo. Pero la tarea de Wittgenstein no se detiene allí. Una vez descartadas estas propuestas reductivistas de la experiencia perceptiva y sugerida su alternativa, interpone un desafío en forma de paradoja a su propia posición (PI, II, p. 212): ¿cómo es que vemos algo y lo hacemos según una interpretación? ¿Vemos realmente cada vez algo distinto o solo interpreto lo que veo de manera distinta, como interponiendo indirectamente otros contenidos propios?

A continuación, presentaré dos caminos posibles para abordar el planteo. El primero, más apegado al comienzo del apartado de Philosophical Investigations dedicado a este tema (PI, II, p. 193), parte de la distinción entre dos modos de ver: “ver esto” y “ver como”. Solo en este último caso vemos de acuerdo con una interpretación, entendiendo la misma como la “asociación con otros objetos” que se produce cuando percibimos visualmente algún aspecto de los objetos por su comparación con otros objetos u aspectos. Esta es, ciertamente, la posición más difundida.3 Su problema, sostendré, es que nos sitúa en la disyuntiva de aceptar la explicación fisiológica reductiva o empirista representacional para el primer tipo de percepciones visuales resumidas bajo el modelo de “ver esto” y que se aplica a ver objetos, siendo que este enfoque fue ya objetado por Wittgenstein. Expresado en otros términos y ante la falta de una descripción alternativa, dejamos libre el camino para que el argumento causal psicológico o fisiológico explique y agote el problema conceptual objeto de preocupación de Wittgenstein.4 Surge entonces la pregunta de si esta separación y consecuente restricción del ámbito interpretativo y normativo solo a los casos de percibir aspectos de las cosas (y no de cosas u objetos) es la única manera de resolver el problema presentado por Wittgenstein y si, en última instancia, esta es una separación legítima.

Mi propuesta transita un segundo camino para intentar dar respuesta al desafío wittgensteniano, a saber, abandonar la distinción radical entre “ver esto” y “ver como” y pensar una continuidad entre ambos casos, donde lo que inicialmente y bajo el empleo del “ver como” pueda verse de una u otra manera, según el aspecto que “fulgure”, pueda presentarse como una percepción “fija” según un criterio de empleo más arraigado y estable, en un contexto también determinado. Esto es algo que Wittgenstein parece sugerir en el siguiente pasaje: “los aspectos en el cambio de aspectos son aquellos que la figura podría tener algunas veces de manera permanente en una figura” (PI, II, xi, p. 201).5 Si bien esta es una alternativa menos apegada al texto de Investigaciones, en tanto debilita la distinción entre “ver” y “ver como”, considero que resulta cercana a otros dos componentes de su posición: en primer lugar, evita el resabio reduccionista o, en el mejor de los casos, la falta de una descripción alternativa, para el caso de “ver”, alejándose de los problemas que presentaba el primer camino señalado y, en segundo lugar, se compromete con la idea de que la comprensión es el dominio de una técnica, respetando la idea de que no hay un único modo de ver o un concepto unitario de percibir. Hay, en todo caso, una pluralidad de conceptos involucrados en la percepción visual, entendiendo los mismos no en términos de contenidos o hechos mentales proposicionales sino como actividades y habilidades perceptivas determinadas según el contexto por reglas de la práctica con la que estamos culturalmente familiarizados.6 Esto comprometería la posición de Wittgenstein, por otro lado, con alguna variable de las tesis conceptualistas acerca de la percepción, aunque no necesariamente con una de carácter lingüístico o proposicional. En este sentido, el reconocimiento del empleo de conceptos no requiere del trasfondo constante de un acceso a juicios, sino que implica, ante todo, un ejercicio directo del conocimiento en la práctica perceptiva. Los pasajes que suelen agruparse bajo el argumento de “seguir una regla” (PI, §201 y ss.) muestran que es posible captar un concepto y emplearlo de la manera adecuada sin necesidad de comprometerse con una interpretación subsiguiente. Esta descripción de lo que se pone en juego en casos de seguir una regla tiene como corolario una visión de la interpretación o la comprensión como una actividad regulada (PI, §185) que implica que su empleo sea ante todo el dominio de una técnica y no un acto deliberativo que permite substituir una regla por otra.7

Mi apuesta encierra, en términos más generales, una alternativa para pensar cómo está determinado el contenido de nuestra experiencia visual y sugiere, a pesar de lo que algunos intérpretes han señalado en torno a estos pasajes de Investigaciones,8 que se encuentra allí una tesis substantiva para pensar la cuestión. El análisis gramatical de casos contextualizados permite avanzar más allá de una lectura estrictamente disolutoria respecto del método terapéutico sostenido por Wittgenstein en dicho libro. Lejos de limitarse a desestimar un pseudoproblema filosófico, sus reflexiones acerca de la percepción de aspectos aportan material para comprender de una manera más profunda los conceptos de “ver” y “ver como” en los casos de percepción visual y los aspectos normativos vinculados en ella.

La estructura del trabajo es la siguiente: en primer lugar, presentaré brevemente la posición de Wittgenstein en el Apartado 11 de la Segunda Parte de Philosophical Investigations (PI, II, xi), centrándome en los pasajes en torno a la percepción visual y marcando su distancia tanto de la explicación fisiológica de Köhler como la propia del empirismo que lo presenta en términos de “vivencias” o “impresiones sensibles”, dos variedades reductivistas de comprender la experiencia perceptiva visual. En segundo lugar, enfatizaré el primer camino para establecer la posición de Wittgenstein respecto al desafío sobre el carácter interpretativo de la percepción visual y desarrollaré la objeción a ella en mayor detalle. En tercer lugar, examinaré la posibilidad de presentar el segundo camino alternativo como línea de respuesta al anterior y argumentaré a favor de que esta propuesta logra respetar otras tesis comprometidas en la propia posición de Wittgenstein.

2. La discusión de Wittgenstein en torno a la experiencia perceptiva visual

Tal como adelanté en la Introducción, los pasajes destinados por Wittgenstein al análisis de las percepciones visuales (PI, II, xi) parten de dos usos de “ver”: “ver esto” y “ver como”. La diferencia de significados conceptuales depende, por una parte, de los objetos que se esté mirando: el primer caso refiere al “ver objetos” y el segundo al “ver aspectos” tales como relaciones de semejanzas entre objetos (PI, II, p. 193). Wittgenstein dice: “Contemplo un rostro y de repente me percato de su semejanza con otro. Veo que no ha cambiado y, sin embargo, lo veo distinto. A esta experiencia la llamo ‘observar un aspecto’” (PI, II, p. 193).

La desambiguación del término “ver” permite resaltar que, en el segundo caso, al menos, vemos las cosas tal como las interpretamos [deuten], en un sentido también muy amplio de interpretación, en tanto señala que “el sustrato de esta vivencia es el domino de una técnica” (PI, II, p. 209). Wittgenstein propone imaginar que en varios pasajes de un libro apareciera una misma ilustración y se refiriese a ella cada vez como algo distinto: un cubo de vidrio, una caja abierta vuelta boca abajo, un armazón de alambre que tiene esta forma, tres tablas que forman un ángulo.

Entonces dice al respecto: “El texto interpreta cada vez la ilustración. Podemos ver la ilustración unas veces como una cosa, otras como otra. -O sea que la interpretamos, y la vemos como la interpretamos” (PI, II, p. 195). Esto no significa, y nos damos cuenta de ello, que la cosa misma haya cambiado: es la misma cosa, noto la igualdad y la veo a la vez ahora como esto, ahora como aquello.

Una vez planteada la dificultad de dar un diagnóstico adecuado de tal perplejidad, Wittgenstein se niega a responder apelando a impresiones visuales subjetivas, privadas, que se correspondan con el objeto o figura en cuestión. Si aceptásemos este camino empirista representacional en sentido fuerte,9 se añadirían dos complicaciones extras a nuestro desafío: una, explicar por qué, por ejemplo, vemos una caja boca abajo cuando solo tenemos acceso a un determinado color, ciertas líneas y una organización espacial particular en referencia a ello. Dos, dar cuenta de los cambios en aquello que percibimos (cuando lo vemos como una caja boca abajo, o como un cubo de vidrio, por ejemplo), ya que deberíamos aceptar que han cambiado nuestras representaciones materiales mentales internas o la organización de estas mientras que la figura que la causa permanece inalterada.

Por lo tanto, tampoco podemos resolver la dificultad explicándola en términos de un cambio interno en la organización de las impresiones visuales, porque para ello tendríamos que partir de estas últimas y perderíamos, por ende, la semejanza con la figura para quedarnos con contenidos internos de impresiones. Lo que sucede en estos casos es que, de adherir a alguna de estas versiones por Wittgenstein descartadas, se debería aceptar que pueden ocurrir cambios en nuestras impresiones visuales (entendidas de la manera aquí propuesta) sin que haya ocurrido ningún cambio en los objetos exteriores a los que se supone que dichas entidades mentales están representando o reflejando y entonces “la semejanza con la figura ha sido destruida” (PI, II, p. 196).

Una variación de la segunda de estas dificultades añadidas por intentar dar respuesta a cómo es que vemos aspectos de una cosa recurriendo a entidades mentales interiores es decir que, en realidad, lo que varía es la interpretación de estas entidades y que por ende no necesitamos explicarlo como un cambio de estas en sentido propio. La interpretación juega el rol, en este caso, de una “descripción indirecta” de la experiencia visual inmediata. Entonces: “’Veo la figura como caja’ significa: tengo una determinada vivencia visual que por experiencia sé que acompaña a la interpretación de la figura como caja, o a la contemplación de una caja” (PI, II, p. 193). Pero para entender la descripción indirecta debo primero contar con una descripción directa, siendo poco probable encontrar una manera más directa de decir “veo la figura como caja”, algo así como la apelación al objeto “realmente visto”. Wittgenstein rechaza todas estas posibilidades y nos pide resistir el querer hacer distinciones finas o pensar en sustratos anteriores o intermediarios internos que permitan reproducir o reflejar el mundo exterior que percibimos.

Por otra parte, pienso que hay una compatibilidad entre las explicaciones empiristas representacionales de la percepción y la posición fisiológica de Köhler, a quien Wittgenstein también le dedica atención. Las investigaciones de Köhler proponen dar una explicación homogénea del contenido de las percepciones visuales en términos del funcionamiento fisiológico del cerebro, explicando, de esta manera, cómo la actividad neuronal se relaciona y determina el contenido mental perceptual. Las figuras ambiguas fueron la herramienta empírica escogida por el psicólogo para corroborar su teoría dado que en ellas los procesos perceptivos resultarían ser más activos, a diferencia de las “percepciones visuales estacionarias” (Köhler 1947) de cosas como un árbol, una piedra o un libro. En la percepción de figuras ambiguas, podría separarse de modo más evidente la actividad neuronal fluctuante del objeto de la percepción constante y mostrar, de esta manera, cómo las oscilaciones neuronales causaban los cambios perceptuales y determinaban la organización perceptual.

En su esclarecedor artículo, Ayob (2009, p. 264) sugiere que, en los pasajes correspondientes a la percepción de aspectos, Wittgenstein tenía en mente derribar el “principio de isomorfismo” de la psicología Gestalt de Köhler. Dicho principio propone que existen correlatos neuronales de la experiencia perceptual consciente que determinan su contenido. Asumiendo que los cambios perceptuales ante una figura ambigua suponen un cambio en la organización perceptual de la misma, ante una reorganización de líneas y figuras es esperable que a nivel fisiológico ocurran estos mismos cambios (Ayob 2009, p. 266). Esto marcaría el correlato al que el mencionado principio alude, a saber:

que nuestras experiencias y los procesos [neuronales] que subyacen dichas experiencias tienen la misma estructura. Por lo tanto, asumimos que cuando el campo visual exhibe una cosa como una entidad separada, el proceso correspondiente en el cerebro está relativamente segregado de los procesos circundantes (Köhler 1947, p. 344).10

Aun más, Köhler no proponía meramente que el cambio perceptual no podría suceder sin un proceso neuronal que lo acompañe, sino que dichos cambios eran causados o fijados por oscilaciones neuronales. Ayob (2009, pp. 269-270) explica este proceso en el cerebro recurriendo a los términos de “saciedad neural” y “activación neural” acuñados por Köhler: luego de percibir cierto aspecto de una figura ambigua durante un lapso, el campo eléctrico fluctuante del cerebro se ve saciado, arrojando como resultado un cambio hacia el segundo percepto.

Como sugerí, la estrategia de Wittgenstein para derribar esta posición es similar a la mencionada respecto del empirismo: mostrar cómo percibo figuras ambiguas y aspectos de los objetos según una interpretación, la cual debe entenderse en el marco del seguimiento de reglas del juego del lenguaje.11 La mera organización perceptual no alcanza para dar cuenta de experiencias perceptivas como las mencionadas en el caso del cubo y otros.12 Hay aquí un aspecto normativo, no fisiológico, que se adentra en la cuestión de cómo nuestras percepciones se hallan conceptualmente nutridas. Por eso Wittgenstein afirma que, al adentrarnos en la cuestión de la percepción visual de objetos y sus aspectos, “Sus causas interesan a los psicólogos. A nosotros nos interesa el concepto y su ubicación entre los conceptos de la experiencia” (PI, II, p. 193).

Hemos llegado aquí, finalmente, al punto donde Wittgenstein fuerza a avanzar su propia posición:

Pero ¿cómo es posible que se vea una cosa de acuerdo con una interpretación? La pregunta lo presenta como un hecho singular; como si aquí se hubiera forzado algo a tomar una forma que en realidad no le convenía. Pero aquí no ha habido ningún presionar ni forzar (PI, II, p. 200).

No ha habido ningún forzamiento del objeto porque, por un lado, Wittgenstein saca la interpretación de su rol tradicional de acontecimiento teórico que consiste en dar una descripción posterior de la realidad y lo localiza en el contexto más amplio de las acciones compartidas, situadas y dirigidas por propósitos de los más diversos y muchas veces tácitos. Por otro lado, no se fuerza la realidad de esta manera porque la percepción tampoco es el reducto de la pasividad sensorial. Para ver un rostro temeroso o tímido o triste (PI, II, p. 209), debo ser capaz de ver/constatar tales distinciones conceptuales: “Reaccionamos de manera distinta a la impresión del rostro que aquel que no la reconoce como tímida… Ahora bien, no quiero decir que sintamos esta reacción en los músculos y articulaciones, y que esto sea la ‘sensación’ — No, aquí tenemos un concepto modificado de sensación” (PI, II, p. 209) que no se agota en la cuestión fisiológica ni en la anatomía de las facciones del rostro. Porque nuestro contexto ya les da a las cosas el significado que tienen, es que las interpretamos así y reaccionamos de esta manera.

Los aspectos interpretativos incluidos en los casos de “ver como” tornan manifiesta la actividad del ser humano en la propia experiencia perceptiva. Wittgenstein (PI, II, p. 197) afirma que ha desplazado el “ver” del ámbito de la percepción, aunque considero que la afirmación puede remitirse de modo específico al lugar que le da el empirismo (bajo la acepción aquí mencionada) a la percepción, en el sentido de que “lo que veo realmente tiene que ser lo que se produce en mí por el efecto del objeto sobre mí” (PI, II, p. 199).

Por lo dicho, en primer lugar, en estos casos de percepciones visuales el cambio no se da “en el objeto” o en su epifenómeno la apariencia, sino que lo que cambia es la interpretación de este en sentido propio. Esto es algo que Wittgenstein expresa diciendo que vemos las cosas como las interpretamos (PI, II, p. 195). En segundo lugar y relacionado con lo anterior, pareciera ser que la interpretación no es algo diferente de la propia percepción, como una etapa separada, previa o posterior, al comportamiento perceptivo. En tercer lugar, la percepción depende de una habilidad (PI, II, pp. 208-209) y una práctica antes que de algún contenido representacional de la realidad contenido en el interior de la conciencia y puesta en funcionamiento o proyección en ocasión de alguna percepción. Finalmente, queda claro que el estímulo sensorial y el funcionamiento fisiológico por sí mismos no garantizan el contenido perceptual.

Establecidos estos puntos, me dedicaré a analizar hasta dónde se puede extender el campo de aplicación de estas conclusiones. Para ello propongo dos alternativas: una más débil en tanto circunscribe la posición a los casos de “ver como”, que es más segura porque respeta la distinción inicial acuñada por el propio Wittgenstein pero presenta incertidumbre respecto de los casos de percepciones de objetos. Otra alternativa, a la que espero añadir argumentos en su respaldo, es más fuerte en tanto generaliza la posición para los casos de experiencia perceptual visual tanto para los empleos de “ver” como los de “ver como”. Esta es una posición que invierte la carga de ventajas y desventajas respecto de su alternativa primera.

3. El primer camino para pensar la distinción entre “ver aspectos” y “ver objetos” y sus dificultades

La primera vía para considerar la cuestión de hasta dónde extender la posición de Wittgenstein respecto del carácter interpretativo de la percepción visual, entendido en los términos descriptos en el apartado anterior, es pensarlo solo para el caso de la percepción de aspectos de las cosas, en particular, a partir de su relación de semejanza con otros objetos. Esta posición parte del reconocimiento de la diversidad de casos de “ver” señalados por Wittgenstein, lo que permite no solo distinguir casos de “ver objetos” y “ver aspectos” sino diferentes clases de actividades incluidas en este último caso. Así, por un lado, Wittgenstein (PI, II, p. 193) distingue el “ver esto” (una descripción, un dibujo, una copia) y “ver una semejanza” entre dos objetos (por ejemplo, entre dos rostros), siendo este último caso el ejemplo de “observar un aspecto”.

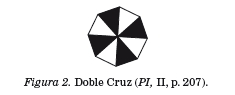

Philosophical Investigations (PI, II, pp. 207-208) propone una versión compacta de la variedad de actividades que realizamos cuando nos enfocamos en los aspectos de las cosas a partir de tres ejemplos: la llamada “doble cruz”, la “cabeza C-P” y la figura de un triángulo.

La figura 2 muestra una imagen que puede verse como una cruz blanca sobre fondo negro o como cruz negra sobre fondo blanco. Wittgenstein denomina a estos dos aspectos “Aspectos A”. Una característica para señalar respecto de los “Aspectos A” es que estos no presentan conexión con ilusiones ópticas ni ambigüedades perceptuales. En palabras del autor, se trata de un “ver continuo” de un aspecto y no de aspectos “fulgurantes” o alternantes. Con relación a este caso, Ayob (2009, p. 272) afirma que los aspectos de organización (que señala que ciertas partes van juntas según el caso) pueden ser relevantes a la hora de notar uno u otro aspecto. Esta lectura, considero, resulta similar a la posición de Köhler, para quien las líneas que antes eran vistas como pertenecientes a un mismo grupo y que marcaban la figura bajo una forma determinada, cambiaban su organización ante el cambio de aspecto. Sin embargo, la idea de que los aspectos de organización que señalan que, si el aspecto cambia, “van juntas ciertas partes de la figura que antes no iban juntas” (PI, II, p. 208) es rechazada por Wittgenstein, quien enfatiza que las líneas que antes permanecían de una manera determinada siguen manteniendo la misma organización, siendo que solo varía su interpretación (PI, II, p. 196).13 Esto redirige nuevamente la atención al aspecto normativo presente en la percepción:

¿cómo sé si alguien ve algo “así” y luego “así”? Si es capaz de hacer fácilmente ciertas aplicaciones de la figura. El substrato de esta vivencia es el dominio de una técnica… Solo de alguien que puede hacer esto o lo otro, que lo ha aprendido, dominado, tiene sentido decir que lo ha experimentado [erlebt] (PI, II, pp. 208-209).

La misma descripción del carácter normativo de la percepción es empleada para los otros dos casos mencionados. La figura 3, llamada la “cabeza C-P”, ejemplifica modos en que la percepción acciona e l“fulgurar de un aspecto”, donde puedo percibir el cambio en la percepción alternante entre “conejo” y “pato”. El interés del autor no se centra en responder cómo es que el ser humano logra pasar de una percepción a la otra y qué es lo que sucede en su organismo que da lugar a dicho cambio. Este es el ámbito de las causas que interesa a los psicólogos. La atención debe dirigirse en este caso a los conceptos y a su rol en la experiencia (PI, II, pp. 203, 212, 220). Wittgenstein enfatiza que, sea que logremos percibir ambos aspectos o solo uno continuo, debemos estar familiarizados con ambos animales para reconocer los aspectos de “conejo” y de “pato”. Finalmente, por mucho que tenga dominio de un concepto o pueda reunir aspectos según requerimientos, no podré ver un triángulo (figura 4) como un objeto caído a menos que intervenga de alguna manera mi capacidad de imaginarlo. En este caso, dominar las habilidades de reconocimiento de la imagen como un concepto implica también la capacidad de imaginarlo (del mismo modo tal vez en que un niño ve una caja como una casa, por ej.), dando cabida a la posibilidad de la novedad (PI, II, pp. 206, 213) en las expresiones vinculadas al fulgurar de un aspecto.

Una vez enfatizada esta clasificación, entonces podemos repetir la extraña paradoja: “¿cómo es que vemos los objetos de acuerdo con una interpretación?” (PI, II, p. 200). Como suele suceder cuando se trata de Wittgenstein, este es en realidad un pseudoproblema producto de haber entendido mal el marco desde donde puede realizarse la pregunta. El punto de partida errado es la separación entre “ver” e “interpretar”. Sin embargo, la disolución de la paradoja basada en estos casos solo tiene alcance para el caso de figuras ambiguas que pueden ser percibidas de diferentes maneras según el aspecto que se considere.

Ayob (2009), por ejemplo, reconoce dos críticas de Wittgenstein a la explicación fisiológica de Köhler en torno a la percepción visual: sobre la univocidad del término “ver” y sobre lo que los procesos neuronales explican. Wittgenstein opondría dos argumentos: 1) no hay un sentido unitario de “ver” sino al menos dos: “ver objetos” y “ver aspectos de objetos”, por lo que resulta equivocado dar una explicación unitaria de la percepción visual, fundada en la fisiología. 2) Ciertos casos de ver (los que refieren al ver aspectos de las cosas) implican poner en juego la capacidad de reconocimiento y en algunos casos, incluso, la imaginación a fin de poner en relación los aspectos con otros objetos. Esto implica considerar aspectos normativos que permitan introducir criterios de corrección que se alejan de una explicación causalista fisiológica como la de Köhler. Luego, Ayob afirma que la paradoja es un falso problema porque supone respecto del “ver” que

existe una caracterización unitaria, ideal, y, continuando desde allí, nos encontramos con una falsa dicotomía: o el ver como es tan solo como el ver colores y formas (desde que la organización perceptual es una propiedad de objetos como lo son las formas y los colores, de acuerdo con Köhler), o el ver como involucra un proceso de interpretación (Ayob 2009, p. 275).

La salida para Ayob es “apreciar que hay más de un sentido del verbo ‘ver’” (Ayob 2009, p. 275) y que, por ende, no hay que decidir entre alguna de las dos alternativas, sino que para unos casos es válida la primera mientras que para otros lo es la última. De esta manera, la falsa dicotomía que da lugar a un falso problema queda disuelta para un subgrupo pero no para el total de percepciones visuales.

La conclusión de que solo puede haber, en el mejor de los casos, un falso problema cuando se trata de percepciones “de aspectos” exclusivamente, plantea a mi criterio cuatro dificultades: 1) no dar cuenta de algunos otros casos de percepción visual, incluyendo la percepción “de aspectos”; 2) reificar la percepción “de aspectos”; 3) poner a la “percepción de objetos” ante una disyuntiva indeseable: no contar con una descripción adecuada para los mismos o proponer un regreso a las explicaciones reductivistas; 4) desconectar la descripción en torno a la “percepción de objetos” de otras tesis wittgensteinianas respecto del rol de las reglas en el empleo del lenguaje y de la concepción de la “comprensión” y la “experiencia” como habilidades.

El primer problema es la exclusión de algunos otros casos de percepción visual. Al ver un cuchillo y un tenedor (PI, II, p. 195), no tiene sentido decir “ahora veo esto como un cuchillo y un tenedor”, como tampoco “para mí esto es ahora un…” etc. No hay un empleo figurativo ni producido en términos de vivencias que resulte adecuado para responder al requerimiento de qué es lo que veo; simplemente diría: “veo un cuchillo y un tenedor”. Creo que este ejemplo no marca necesariamente una separación tajante entre un “ver como…” y un “ver” porque se trata de lo mismo. Esto mismo sucede con el caso de la “cabeza C-P”, núcleo de los casos de ver aspectos empleados por Wittgenstein. Si nos preguntan con relación a ella: “¿qué ves allí?”, no habríamos respondido: “lo veo ahora como un conejo figurativo”. Habríamos dicho, en cambio, algo tan sencillo como “Ahí veo un conejo” (PI, II, pp. 194-195). Considero que estos dos ejemplos, vistos de modo análogo, permiten acercar al caso de ver objetos, como los cubiertos, a la serie de actividades que son descriptas cuando se habla del “ver aspectos”. La afirmación de Wittgenstein de que “lo que se reconoce como cubiertos tampoco se ‘considera’ como cubiertos” (PI, II, p. 195), puede mostrar que esta percepción responde a un “como” que no es un acto deliberativo, ni una segunda acción o comportamiento: “como tampoco al comer nos esforzamos por mover la boca” (PI, II, p. 195). Podría resumir esta situación diciendo que lo que sucede es que la expresión “ver como…” pierde empleabilidad al aplicarse a casos convencionales. No necesitamos mayores justificaciones ni esfuerzos para ver el “león como león” o la “F como esta letra” (PI, II, p. 206). No es que no podamos decir “ahora lo veo como…” para estos casos, sino que, antes bien, los mismos se encuentran sancionados públicamente (PI, II, p. 206). En el caso de ver el fulgurar de un aspecto (por ejemplo: si distinguiéramos la repentina transición entre la percepción de la cabeza del conejo y la cabeza del pato), hay un componente ligado a la novedad que adquiere preponderancia si se lo compara con casos cotidianos y contextualizados de percepción de objetos, como es el hecho de ver un cuchillo y un tenedor arriba de la mesa tendida para un almuerzo. Pero no todos los casos englobados en la percepción de aspectos requieren del componente de la novedad, como tampoco el de la imaginación y el caso de la “doble cruz” mencionada es una prueba al respecto. Por lo tanto, no todo lo que se “ve como…” tiene que responder al “fulgurar de un aspecto”, ni involucrar de manera determinante la novedad o la imaginación. Este tampoco puede ser, por ende, el criterio para aceptar lo que se denominó la primera vía para aclarar la respuesta a la paradoja de cómo es que veo las cosas de acuerdo con una interpretación.

Como corolario de esta primera dificultad ligada al limitar el análisis del rol de las interpretaciones solo a los casos de “ver como”, creo que la distinción da lugar a una exégesis que podría tornar a la visión “de objetos” en un reducto de la “cosa real” despojada de componente interpretativo. Pero este no es el único error posible desde que, en segundo lugar, presenta el peligro de reificar los aspectos de los objetos:14 los tratamos como si fueran otro objeto de percepción. Como si la expresión del rostro (o el reconocimiento de su semejanza con otro rostro) fuera distinto del rostro propiamente. En The Blue and Brown Book (BB, p. 180), Wittgenstein nos solicita que miremos los dibujos de tres rostros distintos:

Al respecto, señala:

Contemplo el primero, diciéndome a mí mismo: “Esta cara tiene una expresión peculiar”. Luego se me muestra el segundo y se me pregunta si tiene la misma expresión. Yo respondo “si”. Luego se me muestra el tercero y digo “Tiene una expresión diferente”. En mis dos respuestas se podría decir que distinguí la cara y su expresión: porque b) es diferente de a) y aun así digo que tienen la misma expresión, mientras que la diferencia entre c) y a) corresponde a una diferencia de expresión; y esto puede hacernos pensar que también en mi primera declaración distinguí entre la cara y su expresión (BB, p. 180).

La confusión gramatical puede llevarnos fácilmente a una descripción indirecta del reconocimiento de un aspecto: como si estuviésemos hablando de un aspecto (o de una imagen visual) que puede compararse con el objeto percibido. En Philosophical Investigations (PI,§604) Wittgenstein habla del “reconocimiento”: “Tenemos una falsa figura de los procesos que llamamos ‘reconocer’; como si el reconocer consistiera siempre en comparar dos impresiones entre sí. Es como si trajera conmigo una figura de un objeto y por relación reconociera otro objeto como aquel que la figura representa.” En el parágrafo siguiente agrega: “Y la idea no es tanto la de que comparo el objeto con una figura que se halla junto a él, sino más bien que el objeto coincide con la figura. O sea que solo veo uno y no dos” (PI, §605). Si consideramos el caso de la cabeza C-P, por ejemplo, el reconocer la cabeza de conejo, el percibir la figura de esta manera, no fue el resultado de compararlo con una imagen mental de conejo. Se trata de considerar una figura atendiendo a ella en el contexto de lo que nos resulta familiar y actuando como naturalmente lo hago en dichas circunstancias.15

Quisiera englobar estas observaciones en una tercera dificultad vinculada a la aceptación del aspecto normativo de la percepción visual solo para el caso de “ver como”, a saber, el dejar el caso de “ver objetos” ante una disyuntiva indeseable: o asumimos la falta de una descripción adecuada para el caso de percepciones de objetos (no de sus aspectos) o damos lugar a la alternativa empirista representacional o a la explicación fisiológica para dar cuenta de dichos casos, siendo que ambas posiciones fueron ya rechazadas por Wittgenstein, según lo comentado en el segundo apartado de este trabajo.

Por último, y derivada de la tercera dificultad recién señalada, la falta de consideración del aspecto normativo de nuestros comportamientos perceptuales considerados en general provoca, según mi criterio, una desconexión respecto de otras tesis de presencia masiva en el pensamiento de Wittgenstein. Me dedicaré a este vínculo entre percepción y el carácter normativo del lenguaje en el apartado siguiente por lo que solo me resta mencionar que la adopción de lo que llamé el “primer camino” y la falta de consideración de los desafíos a los que se enfrenta bien podría dar apoyo a lecturas disolutorias fuertes16 que sostienen que Wittgenstein no estableció ninguna tesis substantiva en los pasajes sobre la percepción de aspectos sino que solo se limitó a desestimar el “principio de isomorfismo” sostenido por la psicología de Köhler o a refutar las tesis empiristas indirectas al respecto. En las consideraciones finales brindaré una lectura alternativa a esta perspectiva metafilosófica respecto de los textos de Wittgenstein.

4. Un segundo camino para la percepción visual

En los dos apartados anteriores de este trabajo sugerí que el énfasis en el carácter normativo de la percepción visual forma parte de la estrategia de Wittgenstein para desestimar la explicación fisiológica y la empirista representacional de la tradición filosófica. Mi objetivo en este apartado consiste en desarrollar las dimensiones abarcadas por la normatividad con relación a la percepción a fin de dar mayor respaldo a la posibilidad de ampliar las conclusiones respecto del “ver aspectos” a los casos de percepción visual en general. Cumpliré con esta finalidad atendiendo brevemente a los puntos de vista sostenidos por Wittgenstein respecto del seguimiento de reglas, su oposición al “lenguaje privado”, la comprensión como una habilidad no teórica y la percepción como una habilidad diferente de la mera impresión sensible.

En primer lugar, el reconocimiento de que el entendimiento está en juego en diferentes tipos de actividades (incluyendo las perceptivas) sin que se requiera un constante acceso a juicios, puede desprenderse de las descripciones de Wittgenstein (PI) en torno al seguimiento de reglas. Los pasajes que suelen agruparse bajo este argumento (PI,§201 y alrededores) muestran que es posible captar un concepto y emplearlo de la manera adecuada sin necesidad de comprometerse con una interpretación subsiguiente, dado que muchas veces la captación de la aplicación de un concepto es más inmediata que esto. La presentación de casos tan diversos de seguimiento de una regla como el atender un indicador de caminos (PI, §198), hacer un informe, dar una orden, jugar un partido de ajedrez (PI, §199), etc., son casos en que atendemos a reglas en el contexto de una práctica o incluso en una costumbre manifiesta en una reacción. Mucho puede escribirse sobre las reglas17 pero baste a los fines reducidos de este apartado decir que varios candidatos pueden cumplir este rol (PI, §§53-54) con el requisito de que sean compartidos por los integrantes de un juego y sean sostenidos en reiteradas ocasiones (PI, §§199 y 202). En este sentido, no usamos de modo estricto las reglas, no pensamos en ellas a la hora de hablar o comportarnos y no es habitual que podamos especificar cuáles reglas estamos empleando si nos proponemos hacerlo. También hay un aspecto de nuestra propia naturaleza, por ejemplo, la compulsión a seguir determinadas reglas o a reaccionar de determinado modo ante ciertas circunstancias. En este sentido, el segundo camino que propongo como alternativa viable para pensar la percepción visual de objetos muestra a la experiencia perceptiva visual como una actividad reglada donde la interpretación puesta en juego según el caso involucra ante todo una práctica o presupone una reacción en la que ya hemos sido adiestrados (PI, §201).

Nuestras percepciones, de la misma manera que otras actividades que no consisten en la elaboración explícita de una proposición, siguen siendo ellas mismas actividades regladas y determinadas también por su empleo efectivo en un juego del lenguaje. En segundo lugar, mi propuesta interpretativa cumple con el rechazo a considerar que “las palabras de este lenguaje deben referirse a lo que solo puede ser conocido por el hablante, a sus sensaciones inmediatas, privadas” (PI, §243). Debemos, pues, desenmascarar la confianza infundada depositada en entidades mentales privadas (respecto de las cuales el sujeto tendría un acceso individual privilegiado) que, asociadas a un signo lingüístico, cumplen con la finalidad de determinar su significado. La razón para hacerlo puede resumirse en la idea de que el recurso al lenguaje privado nos priva de criterios de corrección, es decir, de reglas que permitan distinguir empleos correctos de incorrectos, tal como queda ejemplificado en Philosophical Investigations (PI, §258) al narrar la actividad de llevar un diario sobre la repetición de determinada sensación. El acto de ostensión interna como medio de fijar el significado no resulta coherente ni cuando se intenta señalar en cada caso la sensación que estoy teniendo ni cuando lo que se señala es el registro de una sensación pasada y ahora repetida porque, como expresa Wittgenstein, sería “como si alguien comprase varios ejemplares del periódico de hoy para cerciorarse de la verdad de lo escrito” (PI, §265). En resumen, si estar en posesión de un significado o un concepto implica una habilidad de discriminar sus empleos correctos e incorrectos y si ello no puede darse apelando a un lenguaje privado, resulta posible afirmar que el significado solo se fija a través de normas sostenidas socialmente y seguidas en la práctica de modo estable. Wittgenstein nos conduce a aceptar que el contar con un lenguaje mental privado no tiene sentido en cualquiera de las circunstancias en que se analice (los números, las sensaciones, las percepciones, etc.) porque la existencia de un lenguaje significativo tanto como su requisito de normatividad concomitante responden a una práctica eminentemente social desarrollada en base a un acuerdo o coincidencia con el resto de los hablantes en el uso del lenguaje y en la forma de vida, de un modo más amplio. Como expresa Marie McGinn (1997, p. 203), el concepto de ver está “internamente relacionado con el hacer o con el ser capaz de hacer, antes que con el que cada uno de nosotros tenga algo que solo él conoce”.

El seguimiento de reglas en conjunción con el argumento contra el lenguaje privado manifiesta un modo de vivir en sociedad, una “forma de vida” que hace que los sujetos sean parte de una actividad comunal (PI, §23). Esta descripción tiene como corolario una visión de la interpretación o la comprensión como una actividad regulada (PI, §185) que implica que su empleo sea ante todo el dominio de una técnica y no un acto interpretativo que permite substituir una regla por otra. En tercer lugar, entonces, mi consideración de los aspectos normativos presentes en la percepción visual se compromete con la idea de Wittgenstein de que la comprensión es algo similar a una habilidad a fin de completar la idea de que el reconocimiento del empleo de conceptos no requiere del trasfondo constante de un acceso a juicios, sino que implica un ejercicio directo del conocimiento en la práctica perceptiva.18

Los conceptos son, en un sentido muy general, habilidades o técnicas y la “comprensión”, la denominación para un conjunto de habilidades regladas. Esta afirmación se ve reiterada durante un largo período de tiempo en los escritos de Wittgenstein. Philosophical Grammar (PG), que reúne manuscritos que van desde 1931 a 1934, se compromete con la idea de que la comprensión no es una cuestión de “captación instantánea” (PG, I, xi) sino una habilidad que consiste en conocer o tener incorporadas las reglas de un juego de lenguaje (PG, I, xi, p. 50): “Es como si tuviera herramientas en la caja de herramientas del lenguaje listas para un uso futuro” (PG, I, xi, p. 49). Comprender un lenguaje es dominar una habilidad y solo gracias a esta habilidad se puede dar sentido a oraciones particulares. Entre 1939 y 1940 (RFM, III), Wittgenstein vuelve sobre la idea de la comprensión como una habilidad al señalar que cuando afirmo que no sé cómo realizar un cálculo o proceder con él, no me estoy refiriendo a un estado mental sino a la inhabilidad para hacer algo (RFM, III, §80). Finalmente, en el primer volumen de Remarks on the Philosophy of Psychology (RPP 1), que se corresponde al período 1946-1947, leemos que “comprender es similar a saber continuar, esto es, a una habilidad” (RPP 1, §875).

Wittgenstein se refiere a la percepción en los mismos términos recién señalados al afirmar en el segundo volumen de Remarks on the Philosophy of Psychology (RPP 2) que el ver aspectos y el desarrollar actividades matemáticas son tipos de habilidades (RPP 2, §506) y que la capacidad de una persona para “manejarse con las cosas” es un requisito previo para que, cuando dice “ahora lo veo como…” (RPP 2,§537), el significado de la expresión sea el mismo que el que empleamos nosotros. El percibir aspectos de las cosas es, entonces, una habilidad y el ver responde a la capacidad de hacer esto o aquello; como jugar determinados juegos de lenguaje.19

On Certainty no es la excepción respecto de entender en términos de una habilidad la “comprensión”. Wittgenstein (OC, §355) nos pide que imaginemos una situación en la que alguien (su psiquiatra, en el ejemplo en cuestión) señala una silla o le pide que dirija la mirada a ella para responder a la pregunta “¿sabes qué es eso?”. Wittgenstein respondería que sí, que la conoce, que es una silla y ha estado siempre en su habitación. El saber qué cosa es algo es una capacidad de reconocer cosas, de saber sus nombres y sus funciones. Es una especie de “saber práctico” que en este contexto es una certeza (del orden de la práctica) ya que, como dice el autor, “implica perplejidad si no se produce confirmación”.

Además de la consideración del rol de las “certezas” en nuestras prácticas regladas, la explicación de cómo es que los conceptos encuentran lugar en nuestra experiencia perceptiva se sostiene en algunos comentarios claves de Wittgenstein respecto del “contexto”, la “familiaridad” de dichas actividades. Por un lado, Wittgenstein (PI, II, p. 210) propone un caso para pensar en la influencia del contexto en los casos de las percepciones visuales: supóngase escrito el símbolo ![]() . Al verlo, podría imaginar que se trata de una letra de un alfabeto que nos resulta extraño o de la letra “H” escrita con florituras. La expresión de lo que veo estará orientada, en gran medida, por aquello que imagine como el contexto de ocurrencia de dicho símbolo (por ejemplo, si lo encuentro en medio de extrañas simbologías que tampoco puedo descifrar u ocupando el lugar en un documento antiguo). Wittgenstein afirma: “lo que aquí fulgura solo permanece mientras dura una determinada forma de ocupación con el objeto observado” (PI, II, p. 210). Esta aseveración da apoyo a mi posición en tanto implica que el percibir aspectos no remite por ende a condicionantes no explicitables (no es que solo exclamamos sorprendidos: “¡veo una ‘H’!”) sino que parte del contexto concreto que rodea la percepción. El contexto está marcado, también, por el modo en que me estoy comportando o me estoy ocupando del objeto. Por ende, la percepción no solo está conectada con los conceptos del lenguaje que empleo sino también con su empleo en actividades humanas no expresamente enunciativas, es decir, con su campo amplio de aplicación práctica.20

. Al verlo, podría imaginar que se trata de una letra de un alfabeto que nos resulta extraño o de la letra “H” escrita con florituras. La expresión de lo que veo estará orientada, en gran medida, por aquello que imagine como el contexto de ocurrencia de dicho símbolo (por ejemplo, si lo encuentro en medio de extrañas simbologías que tampoco puedo descifrar u ocupando el lugar en un documento antiguo). Wittgenstein afirma: “lo que aquí fulgura solo permanece mientras dura una determinada forma de ocupación con el objeto observado” (PI, II, p. 210). Esta aseveración da apoyo a mi posición en tanto implica que el percibir aspectos no remite por ende a condicionantes no explicitables (no es que solo exclamamos sorprendidos: “¡veo una ‘H’!”) sino que parte del contexto concreto que rodea la percepción. El contexto está marcado, también, por el modo en que me estoy comportando o me estoy ocupando del objeto. Por ende, la percepción no solo está conectada con los conceptos del lenguaje que empleo sino también con su empleo en actividades humanas no expresamente enunciativas, es decir, con su campo amplio de aplicación práctica.20

En esta habilidad práctica reglada y contextualizada que es la percepción, la “familiaridad” con lo experimentado juega un rol central. Si viéramos un animal (supongamos, un conejo) asomarse parcialmente detrás de un arbusto y tuviéramos que decir qué es lo que estamos viendo, probablemente diríamos que vemos dos largas orejas de un conejo. Quien no estuviera familiarizado con el animal en cuestión o con los empleos de nuestro lenguaje (quien no compartiera nuestra forma de vida), en cambio, podría responder algo como “había allí dos largos apéndices” y los dibujaría, por caso (PI, II, p. 197). El “estar familiarizados” influye en nuestra percepción.21 Pero esta familiaridad no es eminentemente teórica sino por el contrario, nos remite a las prácticas acostumbradas (estables y compartidas con otros seres humanos) que configuran el mencionado entramado del seguimiento de reglas y, por ende, refuerzan el carácter normativo de la percepción. Nuestra habilidad de percibir objetos con sentido (y de comprender las palabras también) es explicada en términos de nuestra familiaridad con ellas. Creo que Wittgenstein muestra que es imprescindible saber cómo manejarme con una figura o un objeto para poder percibirlo adecuadamente en función del contexto. Debo contar con una clase de instrucción que me permita “sabérmelas todas” (PI, II, pp. 202-203) con él.

Finalmente, en cuarto lugar, considero que la experiencia perceptiva visual puede anidar en el seno de estas descripciones y despegarse, por ende, del lugar exclusivamente no conceptualista22 o ambiguamente empirista. La contracara de la idea de la comprensión como una actividad es la aceptación de que la experiencia perceptiva visual no puede ser un reducto sensualista pasivo, sino que está conceptualmente nutrida en el sentido recién especificado. Esto enfatiza la idea wittgensteiniana de que “ver” y “comprender” son una y la misma actividad y no dos asuntos separados.

Lo dicho hasta aquí reúne las condiciones necesarias para ser aplicado tanto a los casos de “ver esto” como al de “verlo como…”. Las tesis enunciadas en estos cuatro puntos no se reducen a los aspectos de las cosas (ni siquiera lo hacen a la percepción, de hecho), pero sirven para dar apoyo a la idea de que el mismo componente normativo que afirmé como solución a la posible paradoja respecto del “ver como”, y que permite dar salida a las posiciones reductivistas de Köhler y de los empiristas representacionales, se aplica de mínima a los casos de percepciones visuales de objetos, sin más. La percepción visual de objetos materiales, observados a mediana distancia y en condiciones normales, digamos, involucra la “interpretación” entendida en los términos conceptuales arriba descriptos tanto como el ejercicio configurado por una práctica, un sentido o finalidad, además del condicionamiento del contexto y de lo que nos resulta familiar.

Consideraciones finales

He recorrido dos caminos alternativos para salir a la pseudoparadoja wittgensteiniana que presenta la visión y la interpretación como elementos ajenos puestos en misteriosa relación. Ambos caminos parten de mostrar que la percepción visual está conceptualmente nutrida en términos wittgensteinianos, es decir, que el ver es una actividad reglada y que, por ende, no puede producirse esta separación, que es el punto de partida de la paradoja. Sin embargo, el primer camino limita el recurso normativista solo a los casos de “ver algo como…” y con relación a figuras ambiguas, haciendo espacio a los inconvenientes oportunamente señalados. El segundo camino, uno menos allanado por la falta de respaldo explícito por parte de Wittgenstein, evita estas dificultades ampliando sus conclusiones sobre la percepción visual no solo para los empleos de “ver como” sino también para los casos de “ver”, apoyándose para ello en las tesis del autor respecto del seguimiento de reglas, el argumento contra el lenguaje privado y una comprensión propia y original sobre la “comprensión” y la “experiencia”.

Esta conclusión no implica, sin embargo, afirmar que “ver como” y “ver” sean conceptos intercambiables. Se trata de actividades diferentes, del mismo modo que se afirmó que incluso cuando decimos percibir aspectos de las cosas estamos realizando actividades distintas con finalidades diferentes. Por ejemplo, cuando vemos un dibujo de un triángulo escaleno como un objeto caído sobre su lado más largo estaríamos en presencia de un caso que demanda de la capacidad de imaginación, mientras que esto parecería no ser necesario en todos los casos de “ver como” ni de percepción visual en general. Además, el ver aspectos no solo se da para casos de ver el “fulgurar de un aspecto” (como es el ejemplo del diagrama de Jastrow de la cabeza C-P o el Cubo de Necker) sino para el “ver continuo” de un aspecto: ver la figura de un rostro como un rostro, por ejemplo (PI, II, p. 194). Aun más, puede ocurrir que no sea capaz de ver la alternancia de aspectos ante solicitud de alguien. Padecer, por así decir, lo que Wittgenstein denomina “ceguera de aspectos”; algo análogo a la falta de oído musical. Por ejemplo, puede ser que se me muestre la figura de Jastrow de la cabeza-C-P y no lograr ver otra cosa que la cabeza de un conejo. Es claro, igualmente, que el “ver algo como…” no es algo que ocurre bajo cualquier circunstancia. Wittgenstein afirma que no veo el tenedor como tenedor (PI, II, p. 195). El considerar a los cubiertos en la mesa como cubiertos responde a un aspecto práctico, estable y determinado en su significado, y no a una consideración teórica o una deliberación sobre qué es el objeto percibido en cuestión. El estar familiarizado (PI, II, p. 198) con el uso y el significado contextualizado de lo que percibimos naturaliza nuestros comportamientos respecto del objeto percibido. En este sentido, Wittgenstein afirma que “los aspectos son, en el cambio de aspecto, aquellos que, bajo ciertas circunstancias, la imagen podría tener permanentemente en una figura” (PI, II, p. 201).

Tal vez un modo de afirmar este parentesco que no reduce la “percepción” a una única descripción sea referirse a ella en términos de un “concepto cúmulo”, como son “juego”, “regla” y otras de similar importancia en la obra de Wittgenstein. Adentrarnos en los engaños propios de buscar algo así como “la esencia del lenguaje” logra progresivamente reflejar un aspecto clave de la concepción Wittgenstein en términos de “parecidos de familia”: del mismo modo que no necesita haber una sola cosa que explique nuestro patrón de aplicación de palabras, tampoco hay una sola cosa que todas las percepciones visuales tengan en común a fin de ser llamadas “percepción visual”. Por lo tanto, se puede describir de un modo correcto diferentes acciones en diferentes ocasiones sin recurrir a ningún tipo de acción espiritual que una todos esos casos (PI, §108). Lo que sí se puede afirmar, a riesgo de ser redundante, es que cuando percibimos aspectos de los objetos percibimos los objetos, que allí no hay duplicidad de entidades, y que esta actividad implica asumir el carácter normativo de la percepción que involucra la acepción de su funcionamiento sobre la trama del seguimiento de reglas, el rechazo al lenguaje privado, la comprensión como una habilidad no teórica y la percepción como una habilidad que no puede ser reducida a impresiones sensibles o explicaciones fisiológicas. La visión y la interpretación no se separan en la percepción visual, porque esta no es otra cosa que la capacidad de hacer fácilmente ciertas aplicaciones y actividades en relación con lo percibido. Como afirma Wittgenstein: “El substrato de esta vivencia es el dominio de una técnica… Solo de alguien que puede hacer esto o lo otro, que lo ha aprendido, dominado, tiene sentido decir que lo ha experimentado [erlebt]” (PI, II, pp. 208-209).

Mi lectura es, sin lugar a duda, una de carácter propositivo en torno a la interpretación de Wittgenstein sobre el “ver aspectos” y merece, tal como anticipé, algún tipo de consideración respecto del carácter terapéutico de su método filosófico. La tradición denominada The New Wittgenstein, en honor al libro homónimo editado por Alice Crary y Rupert Read (2000), sugiere una continuidad metodológica entre el Tractatus y Philosophical Investigations centrada en el carácter terapéutico que la filosofía debe propiciar. Tal como afirma Crary en la introducción del libro (2000, p. 1), pensar la filosofía en términos terapéuticos resulta una lectura heterodoxa de nuestro autor solo si extrapolamos la noción al Tractatus y la leemos en términos de continuidad con Philosophical Investigations. Este último texto es, podríamos decir, aceptado comúnmente como terapéutico, en tanto el análisis gramatical de casos contextualizados aspira a liberarnos de las figuras que cautivan a la filosofía conduciéndola a confusiones y pseudoproblemas. La cuestión que merece debatirse, entonces, respecto de esta última posición, es si la misma debe interpretarse en términos estrictamente disolutorios, negativos, o si podemos sacar algunas tesis, aunque claramente no se traten de teorías metafísicas, a partir del análisis gramatical contextualizado que Wittgenstein propone constantemente en Philosophical Investigations.

Burdman (2016) sostiene un ejemplo de la clase de lectura disolutoria fuerte al afirmar respecto de Wittgenstein que “su visión de los problemas filosóficos era enteramente negativa y que él no concebía a su tarea filosófica como la de proponer teorías de ningún tipo” (Burdman 2016, p. 3).23 Cabanchik, por su parte, presenta una lectura en clave terapéutica que no resulta ser disolutoria en sentido absoluto. Wittgenstein: La filosofía como ética (Cabanchik 2010) refuerza una lectura de continuidad entre el denominado primer Wittgenstein y el segundo, basado en el compromiso ético de sus reflexiones filosóficas. Encontramos, así, un patrón propositivo dentro de una lectura terapéutica global sobre Wittgenstein, en congruencia con la tesis sostenida por los autores que conforman The New Wittgenstein (Crary y Read 2000). La tesis de Cabanchik logra capturar un aspecto central del pensamiento de Wittgenstein al afirmar que “Aunque su trabajo destructor de mitologías y supersticiones es altamente valioso, debemos destacar un legado positivo de su obra, esto es, la idea de que la filosofía es una práctica y que el ejercicio de esta práctica es ilimitado” (Cabanchik 2010, p. 25).24 Es en esta segunda línea que interpreto, finalmente, las consideraciones de Wittgenstein sobre el “ver como” y el “notar un aspecto”: no se trata de una apuesta meramente destructiva sino que avanza sobre las descripciones adecuadas de nuestras prácticas vinculadas a “ver objetos” y “observar aspectos de objetos” en contextos particulares.

* Agradezco al Dr. Federico Penelas por la sugerencia de lecturas en torno al tema desarrollado y a quienes leyeron y comentaron la primera versión de mi trabajo: Dr. Nicolás Giovannini, Prof. Guadalupe Mettini, Anna Visintini y Mayra Huespe. También estoy especialmente agradecida con el/la evaluador/a de la presente revista por las valiosas sugerencias respecto de pasajes confusos y cuestiones no observadas en la primera versión de este trabajo.

1 Cabe señalar que, aun entre los autores que atribuyen contenido representacional a las experiencias perceptivas visuales, no todos se han mantenido apegados a las visiones estándares sostenidas por Russell y Ayer. Autores más contemporáneos, como Evans (1982) o Burge (1986), por ejemplo, sostienen que, cuando una percepción es correcta o se ajusta de manera correcta a lo percibido, no hay una captación de un objeto intermediario entre ambos. La representación no es, en estos casos mediada, sino que su contenido se forma como resultado de la propia experiencia. Por otra parte, contamos con autores empiristas que han sostenido una visión no representacional de la percepción, como Austin (1962) o, más recientemente, Travis (2004), para quienes la percepción es una relación que sólo se puede establecer entre sujetos y objetos del entorno, no con entidades intermedias. En el presente trabajo, cuando me refiera al empirismo, limitaré el caso a empleos compatibles con los de Russell en su teoría de los datos sensoriales.

2 La dependencia de la mente por parte de los datos sensoriales resulta esencial para mantener una posición indirecta respecto a la teoría de la percepción. Sin embargo, no puede afirmarse en sentido estricto que Russell tomara posición respecto de la dependencia o no de los sense data en The Problems of Philosophy. Cf. Russell (1912/1997, p. 12). A fin de contraponer mejor esta posición empirista a la propia de Wittgenstein en las páginas siguientes, asumiré que los datos sensoriales son dependientes de la mente.

3 Cf. Good (2006, p. 21), Ayob (2009, p. 275).

4 Cf. Wittgenstein (PI, II, pp. 193, 203).

5 Josep Corbí me hizo notar por primera vez que “ver como” y “percepción de aspectos” no eran expresiones intercambiables, facilitándome de esta manera la posibilidad de pensar la percepción de aspectos también para los casos de empleos de “ver”.

6 El primer camino solo reconocería este aspecto normativo para los casos de “ver aspectos”. Cf. Ayob (2009, pp. 276-277).

7 Tyler Burge (2010) ha sostenido que la posición de Wittgenstein es “hiperintelectualista”, en tanto se compromete con la tesis de que solo animales altamente sofisticados pueden tener representaciones del mundo. Sin embargo, comprender en términos de habilidades o capacidades la interpretación incluida en los casos de percepción visual cuenta con la ventaja de eludir los desafíos presentados a las tesis conceptualistas proposicionales para dar cuenta de las percepciones en niños pequeños y en animales no humanos. Según la propuesta de Wittgenstein, la adquisición del lenguaje significativo se da por un proceso de progresivo “adiestramiento” en las prácticas concretas. Esto implica que en el caso de la percepción visual también somos entrenados en nuestras habilidades de responder ante lo visto, por lo que no se trata de estar o no en posesión de un concepto o representación mental que se ajuste a ello. En esta última línea interpretativa de Wittgenstein encontramos autores como Noë (2015) y Hutto (2015).

8 Cf. Ayob (2009, p. 264) y Burdman (2016).

9 Aunque Wittgenstein no los nombre, podríamos pensar en Ayer (1952) y Russell (1984, pp. 25 y ss.) como dos candidatos a defender la posición empirista atacada por nuestro autor.

10 Esta cita está extraída del texto de Ayob (2009, p. 267).

11 El tema de la visión de aspectos vinculada al seguimiento de reglas recibe especial tratamiento en el artículo “Seguir un conejo. Reglas y cambio de aspectos” de Pedro Karczmarczyk (2006).

12 Puede considerarse aquí también el famoso ejemplo de la “cabeza C-P”.

13 Algunos casos empíricos arrojan ciertas dudas acerca de la posición de Wittgenstein respecto de la organización espacial en este caso. Cf. Block (2007) en su regreso a una explicación mentalista acerca de la percepción.

14 Esta tendencia general respecto de la percepción de aspectos y su denuncia por parte de Wittgenstein tanto en Philosophical Investigations como en The Blue and Brown Book es señalada por Campbell y O’Sullivan (2015, p. 15).

15 Cf. PI, II, p. 198: “¿Ve alguien una sonrisa, que no reconoce como sonrisa, que no la interpreta como tal, de manera distinta al que la interpreta así?”. Para ver una sonrisa debo reconocer que es una sonrisa y esto no quiere decir otra cosa que interpretarla como tal. El concepto se nos impone en la experiencia perceptual (PI, II, p. 204).

16 Cf. Ayob (2009, p. 264), Burdman (2016, pp. 18-20).

17 Tan famosa como la propuesta de Wittgenstein sobre las reglas es la interpretación de Kripke (1982) sobre la paradoja que implica seguir una regla (PI,§211), la cual ha sido objeto de un inmenso debate y puede ostentar un lugar propio en las discusiones filosóficas. Para una detallada elaboración de esta interpretación, puede consultarse Satne (2005).

18 El enfoque enactivista de la percepción, en la línea seguida por autores como Alva Noë (2004, 2015), resulta de inspiración wittgensteiniana en lo que respecta al lugar de los conceptos en la experiencia visual. Cf. Yuan (2018).

19 Cf. también las afirmaciones de Wittgenstein en PI, II, p. 214; LWPP 1, §783; LWPP 2, §77. Así mismo, en Remarks on Colour (RC) afirma que “ver” es una capacidad (RC, §281) y más adelante añade que se trata de una capacidad de hacer esto y aquello (RC, §332).

20 Numerosos ejemplos empleados por Wittgenstein (PI, II, xi) presentan objetos observados en ausencia de contexto. La figura de un triángulo es un caso, en tanto puede verse como “agujero triangular, como cuerpo, como dibujo geométrico; apoyado en la base, colgado de su punta; como montaña, como cuña, como flecha o aguja; como cuerpo caído…” (PI, II, p. 200). Puedo decir que, en ausencia de un contexto, entonces, los candidatos a ser percibidos se multiplican. El ver una figura u objeto de modo contextualizado contribuye a la determinación de lo percibido.

21 Otro ejemplo del caso puede verse en Remarks on the Philosophy of Psychology, volumen 1 (RPP 1), donde Wittgenstein afirma que, si se me muestran dos objetos, uno de ellos un libro y otro algo desconocido, diré que el primero es un libro ya que estoy familiarizado con ellos mientras que lo segundo será visto sin saber qué es debido a su extrañeza (RPP 1, §300).

22 Me refiero a la posición que, asumiendo que los conceptos anidan en los juicios, sostiene que no recurrimos a ellos en la experiencia perceptual, la cual tiene una mayor “fineza de grano” que la abarcada por un concepto. Cf. Evans en The Varieties of Reference (1982)

23 El artículo resulta especialmente pertinente dado que propone un paralelismo entre la terapia filosófica wittgensteiniana y sus comentarios respecto de la visión de aspectos, afirmando que el tratamiento que el autor realiza de esta temática ilumina el tipo de tarea terapéutica de esta clase de filósofos (Burdman 2016, pp. 18-20).

24 Resulta interesante señalar que Cabanchik (2017, pp. 26-27) presenta esta misma lectura terapéutica no disolutoria en términos absolutos respecto del tratamiento de Wittgenstein del “ver-aspectos” y del “ver como”, con el objetivo general de mostrar la continuidad entre el Tractatus y las Philosophical Investigations tomando como vector lo que el autor denomina “la experiencia del lenguaje”.

Bibliografía

1. Ayer, A. (1952), Language, Truth and Logic, Nueva York, Dover. [ Links ]

2. Ayob, G. (2009), “The Aspect-Perception Passages: A Critical Investigation of Köhler Isomorphism Principle”, Philosophical Investigations, 32 (3), pp. 264-280.

3. Block, N. (2007), “Wittgenstein and Qualia”, Philosophical Perspectives, 21, pp. 73-115.

4. Burdman, F. (2016), “’¡No pienses, mira!’: Aspectos, persuasión y filosofía en Wittgenstein”, Tópicos, 31, pp. 1-21.

5. Burge, T. (1986), “Individualism and Psychology”, Philosophical Review, 95, pp. 3-45.

6. Burge, T. (2010), The Origins of Objectivity, Oxford, Oxford University Press. [ Links ]

7. Cabanchik, S. (2010), Wittgenstein: La filosofía como ética, Buenos Aires, Quadrata. [ Links ]

8. Cabanchik, S. (2017), “Ética y política: Dimensiones prácticas de la experiencia del lenguaje en el filosofar wittgensteiniano”, Tópicos, 33, pp. 13-44.

9.Crary, A. y Read, R. (2000), The New Wittgenstein, Londres/Nueva York, Routledge. [ Links ]

10. Campbell, M. y O’Sullivan, M. (2015), “Wittgenstein on Perception: An Overview”, en Campbell, M. y O’Sullivan, M. (eds.) (2015), Wittgenstein and Perception, Londres/Nueva York, Routledge, pp. 10-32.

11. Evans, G. (1982), The Varieties of Reference, Oxford, Oxford University Press. [ Links ]

12. Good, J. (2006), Wittgenstein and the Theory of Perception, Londres, Continuum. [ Links ]

13. Hutto, D. (2015), “Contentless Perceiving: The Very Idea”, en Campbell, M. y O’Sullivan, M. (eds.) (2015), Wittgenstein and Perception, Londres/Nueva York, Routledge, pp. 63-83.

14. Karczmarczyk, P. (2006), “Seguir un conejo: Reglas y cambio de aspectos” en Penelas, F. y Satne, G. (comps.) (2006), Gramáticas, juegos y silencio: Discusiones en torno a Wittgenstein, Buenos Aires, Grama, pp. 1-10.

15. Köhler, W. (1947), Gestalt Psychology: An Introduction to New Concepts in Modern Psychology, Nueva York, Liveright. [ Links ]

16. Kripke, S. (1982), Wittgenstein on Rules and Private Language, Oxford, Blackwell. [ Links ]

17. McGinn, M. (1997), Wittgenstein and the Philosophical Investigations, Londres/Nueva York, Routledge. [ Links ]

18. Noë, A. (2004), Action in Perception, Cambridge, The MIT Press. [ Links ]

19. Noë, A. (2015), “Concept Pluralism, Direct Perception, and the Fragility of Presence”, en Metzinger, T. y Windt, J. M. (eds) (2015), Open MIND, Fráncfort del Meno, MIND Group, pp. 1074-1088.

20. Russell, B. (1912/1997), The Problems of Philosophy, Oxford, Oxford University Press. [ Links ]

21. Russell, B. (1984), Theory of Knowledge: The 1913 Manuscript, Londres, Routledge. [ Links ]

22. Satne, G. (2005), El argumento escéptico: De Wittgenstein a Kripke, Buenos Aires, Grama. [ Links ]

23. Wittgenstein, L. (BB), The Blue and Brown Book, (1998), Oxford, Basil Blackwell. [ Links ]

24. Wittgenstein, L. (LWPP 1), Last Writings on the Philosophy of Psychology, Vol. I, von Wright, G. H., Nyman, H. (eds.) (1990), Oxford, Basil Blackwell. [ Links ]

25. Wittgenstein, L. (LWPP 2), Last Writings on the Philosophy of Psychology, Vol. 2, von Wright, G. H. (ed.) (1992), Oxford, Basil Blackwell. [ Links ]

26. Wittgenstein, L. (OC), On Certainty, Anscombe, G. E. M. y von Wright, G. H. (eds.) (1969/1998), Oxford, Basil Blackwell. [Trad. Reguera, I., Sobre la Certeza, edición bilingüe alemán-español, Madrid, Gredos, 2009. [ Links ]]

27. Wittgenstein, L. (PG), Philosophical Grammar, Rhees, R. (ed.) (1974/1993), Oxford, Basil Blackwell. [ Links ]

28. Wittgenstein, L. (PI), Philosophical Investigations, Anscombe, G. E. M. (ed.) (1953/1999), Basil Blackwell, Oxford. [ Links ]

29. Wittgenstein, L. (RC), Remarks on Colour, Anscombe, G. E. M. (ed.) (1977/1998), Oxford, Basil Blackwell. [ Links ]

30. Wittgenstein, L. (RFM), Remarks on the Foundations of Mathematics, von Wright, G. H., Rhees, R. y Anscombe, G. E. M. (eds.) (1956/1981), Oxford, Basil Blackwell. [ Links ]

31. Wittgenstein, L. (RPP 1), Remarks on the Philosophy of Psychology, Vol. 1, Anscombe, G. E. M. y von Wright, G. H. (eds.) (1980), Oxford, Basil Blackwell. [ Links ]

32. Wittgenstein, L. (RPP 2): Remarks on the Philosophy of Psychology, Vol. 2, von Wright, G. H. (ed.) (1996), Oxford, Basil Blackwell. [ Links ]

33. Yuan, M. S. (2018), “El pluralismo wittgensteiniano de Noë”, Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, 12 (2), pp. 138-154.

Recibido el 12 de marzo de 2019; revisado el 3 de septiembre de 2019; aceptado el 31 de octubre de 2019.