Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Relaciones

versión impresa ISSN 0325-2221versión On-line ISSN 1852-1479

Relaciones vol.43 no.1 Buenos Aires jun. 2018

ARTICULOS

ANÁLISIS DEL CONJUNTO LÍTICO DE LA OCUPACIÓN INICIAL (ca. 10000 AÑOS AP) DEL SITIO CUEVA EL ABRA (BUENOS AIRES, ARGENTINA)

ANALYSIS OF THE LITHITIC ASSEMBLAGE FROM THE INITIAL OCCUPATION (ca. 10000 YEARS BP) OF THE CUEVA EL ABRA SITE (BUENOS AIRES, ARGENTINA)

Gustavo F. Bonnat1

Fecha de recepción: 20 de diciembre de 2017 Fecha de aceptación: 2 de mayo de 2018

RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del análisis tecno-morfológico del conjunto artefactual lítico correspondiente a la ocupación asignada cronológicamente a la transición Pleistoceno Final/Holoceno Temprano (10270 ± 200 y 9834 ± 70 años AP) del sitio Cueva El Abra (Buenos Aires, Argentina). Sobre la base de las evidencias arqueológicas, esta cueva presenta el registro lítico más abundante recuperado hasta la actualidad para este período en la subregión Pampa Húmeda y el sitio fue definido como un campamento base de actividades múltiples, con ocupaciones recurrentes durante el lapso considerado. En el análisis del conjunto lítico se observó una amplia diversidad de rocas utilizadas para la manufactura de artefactos, entre las que se destacan las ortocuarcitas locales de Formación Balcarce (de grano medio-fino, medio y grueso) y las no locales del Grupo Sierras Bayas (de grano fino y mejor calidad para la talla). Sobre esta última roca, se evidencian casi todas las etapas de la cadena operativa, desde la extracción de lascas hasta su formatización para la confección de una amplia diversidad tipológica de instrumentos.

Palabras clave: tecnología lítica - cadenas operativas - cazadores-recolectores - Pleistoceno Tardío-Holoceno Temprano - Región Pampeana

ABSTRACT

This paper presents the results of the lithic techno-morphological analysis of Cueva El Abra Site (Buenos Aires, Argentina) corresponding to the Late Pleistocene/Early Holocene transition (10270 ± 200 and 9834 ± 70 years BP). Based on the archaeological evidence Cueva El Abra was defined as a base camp of multiple activities. This cave presents the most abundant lithic assemblage recovered in stratigraphic sequence for this chronological period in the Humid Pampas sub-region. The results of the analysis evidence a wide diversity of rocks used for the manufacture ofartifacts, mainly the local Orthoarcites of Balcarce Formation (medium-fine, medium and coarse grain) and the non-local Orthoarcites of Sierras Bayas Group (fine grain and better quality for flintknapping). On this rock, almost all the stages of the operative chain are evidenced.

Keywords: Lithic technology - operational chain - hunter-gatherers - Late Pleistocene/ Early Holocene - Pampa Region

INTRODUCCIÓN

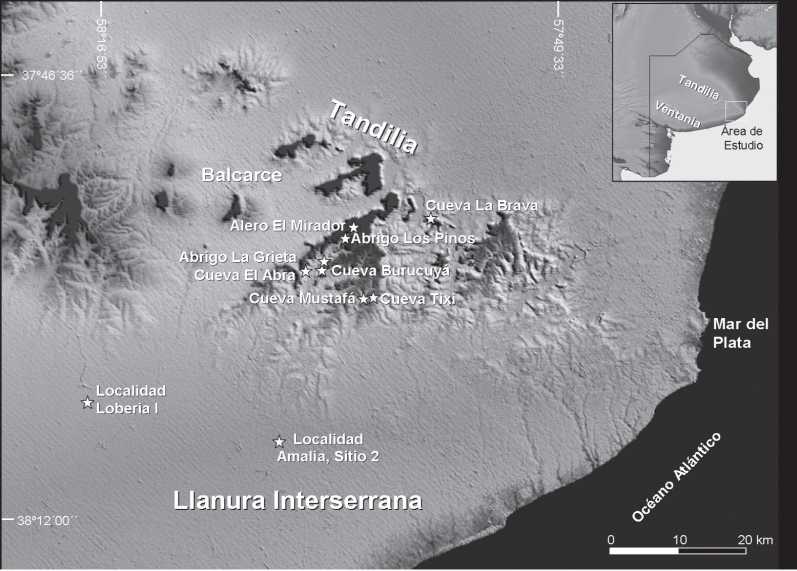

Las evidencias arqueológicas referidas a las primeras ocupaciones humanas de la región pampeana bonaerense son abundantes y la información que se conoce sobre estos grupos cazadores-recolectores se ha incrementado considerablemente en los últimos años (Mazzia 2011; 2013; Mazzanti et al. 2012, 2013; Colombo y Flegenheimer 2013; Mazzanti y Bonnat 2013; Politis et al. 2014, 2016; Bonnat y Mazzanti 2015; Bonnat et al. 2015; Martínez et al. 2015 a; Bonnat 2016; Flegenheimer y Weitzel 2017; Martínez y Mazzanti 2017; entre otros). Particularmente, en el sector oriental de Tandilia se han descubierto hasta la actualidad diez sitios arqueológicos correspondientes a la transición Pleistoceno/Holoceno, los que poseen ocupaciones humanas datadas entre 8900 y 10700 años AP (Martínez y Mazzanti 2017). Estos sitios se encuentran en aleros, abrigos y/o cuevas y presentan un patrón de ocupación caracterizado por un uso intenso de los campamentos base (e.g. Cueva El Abra, Abrigo Los pinos y Cueva Tixi) y por campamentos efímeros de actividades limitadas (e. g. Cueva La Brava, Alero El Mirador, Cueva Burucuyá, Abrigo La Grieta, Cueva Alí Mustafá, Amalia Sitio 2, Lobería I Sitio 1) (Mazzanti 2003; Mazzanti et al. 2012, 2013; Mazzanti y Bonnat 2013; Bonnat y Mazzanti 2015; Bonnat et al. 2015; Bonnat 2016).

En este contexto arqueológico microrregional, este trabajo tiene como objetivo principal dar a conocer los resultados del análisis del conjunto lítico de la ocupación inicial de Cueva El Abra. Sobre la base de estos resultados se discute la gestión y la trayectoria de las distintas rocas utilizadas en la manufactura del instrumental lítico.

ASPECTOS GENERALES DEL SITIO ARQUEOLÓGICO

Cueva El Abra se encuentra ubicada en la Sierra de la Vigilancia en el partido bonaerense de Balcarce (Figura 1). Esta cueva se localiza en la entrada al valle homónimo y domina, desde su posición, la visibilidad del ingreso al valle (Mazzanti y Bonnat 2013).

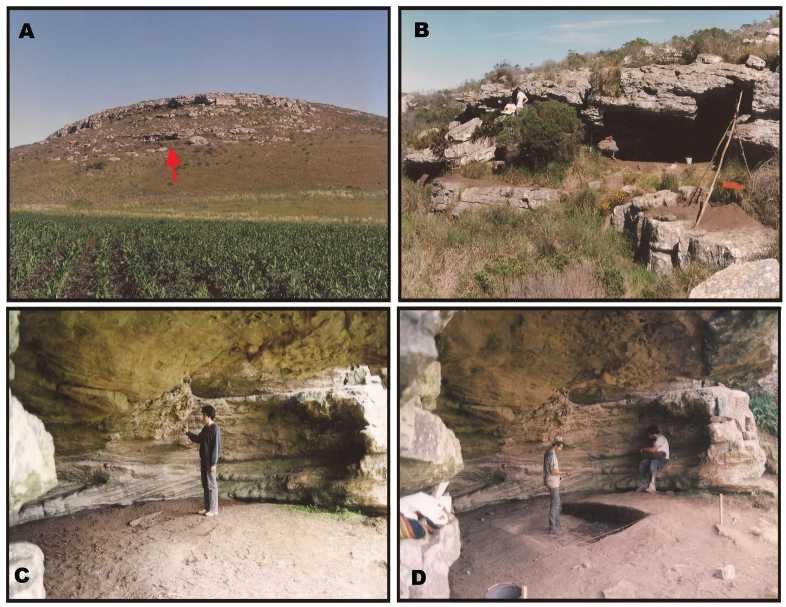

El sitio fue descubierto en el año 1996 durante los trabajos de prospección realizados por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y fue excavado mediante la aplicación de técnicas de decapado en dos campañas arqueológicas que tuvieron lugar en los años 1997 y 2000 (Figura 2). El sitio presenta una secuencia sedimentaria de 0,50 m en el sector más profundo de la cueva, donde se diferenciaron cuatro unidades aloestratigráficas (Martínez y Mazzanti 2017). La secuencia estratigráfica presenta una textura limo areno-arcillosa en las unidades inferiores (U4 y U3) y limo arcillo-arenosa en las unidades superiores (U2 y U1). El color del sedimento (sensu Munsell 1975) en la unidad 4 es castaño (10YR5/3), se oscurece a castaño grisáceo oscuro (10YR4/2) en la unidad 3 y es castaño grisáceo (10YR5/2) en las unidades superiores (U2 y U1) (Martínez y Mazzanti 2017).

Figura 1. Ubicación del sitio Cueva El Abra en relación con otros sitios de la transición Pleistoceno/ Holoceno en el área de estudio (tomado de Martínez y Mazzanti 2017).

En la secuencia se reconocieron varios componentes arqueológicos (Mazzanti 2003; Mazzanti et al. 2012). El componente temprano (U4) fue datado por C14 (AMS) en 10270 ± 200 (AA94641) y 9834 ± 70 años AP (AA-38098) y fue definido como un campamento base de actividades múltiples intensamente ocupado por los grupos humanos (Mazzanti 1999, 2003; Bonnat 2014, 2016). Cabe destacar que, dentro de este componente y asociado al conjunto lítico, se recuperaron restos de carbones que fueron analizados. Los resultados obtenidos de los estudios antracológicos evidencian la presencia de Salix humboldtiana y Celtis tala, dos especies de sauce que fueron seleccionadas y trasportadas al sitio para ser utilizadas como combustible de fogones durante ese rango cronológico (Brea et al. 2014).

Figura 2. Cueva El Abra: A) ubicación en el extremo serrano, B) vista del ingreso al sitio, C) interior de la cueva previo a la excavación y D) área de excavación de 1997.

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

Para el análisis del conjunto lítico se consideraron distintas variables propuestas por diversos autores (Aschero 1975, 1983; Bellelli et al. 1985-87; Aschero et al. 1993-94; Inizan et al. 1995; Aschero y Hocsman 2004). Las variables métricas que se tomaron corresponden al tamaño de los artefactos y la relación de los módulos de longitud-anchura y anchura-espesor. También se identificaron tipos de roca con la colaboración del doctor G. Martínez (geólogo del Universidad Nacional de Mar del Plata); el grupo tipológico, la forma base de los artefactos, la situación y extensión de los lascados, la cantidad de filos y su extensión, la presencia de filos naturales con rastros complementarios (FNRC), sus ángulos y los rastros complementarios que poseen.

Con el fin de comprender y explicar la trayectoria de los recursos líticos utilizados en el sitio, se reconstruyeron las distintas cadenas operativas (Leroi-Gourhan 1964; Geneste 1989; Karlin 1991) para cada uno de ellos, es decir, como esquemas conceptuales y operativos que se producen por el encadenamiento de actos y gestos tecnológicos destinados a producir artefactos. Este proceso técnico implica la adquisición de la materia prima, los métodos y técnicas aplicadas por el tallador para la manufactura de los artefactos, su uso y descarte, que en su conjunto indican la organización de la producción lítica en el espacio (Pelegrin et al. 1988; Perles 1991; Pigeot 2003).

Por otra parte, un aspecto básico para comprender la organización tecnológica de los grupos humanos (Ericson 1984; Nelson 1991; Andrefsky 2009) reside en la identificación de las materias primas y en la ubicación geográfica de sus fuentes de aprovisionamiento. En este sentido, al determinar la distancia a los territorios de aprovisionamiento lítico es posible conocer la disponibilidad de los recursos en el paisaje y analizar sus trayectorias en los sistemas tecnológicos implicados en la talla lítica; además, se posibilita la aproximación a las distintas estrategias sociales desarrolladas para su obtención (Binford 1979; Bamforth 1986). De esta forma, siguiendo los criterios propuestos por Bayón y Flgenheimer (2004) para la subregión pampa húmeda, y modificándolos para nuestra microrregión de estudio (Bonnat y Mazzanti 2015), en este trabajo se proponen las siguientes categorías espaciales:

a) Los recursos "locales" abarcan aquellas rocas y minerales que se disponen en un radio de 60 km de distancia del sitio Cueva El Abra. Este territorio se circunscribe a las sierras orientales de Tandilia, sectores del ambiente de llanuras y una porción de la costa atlántica bonaerense. Esta escala básicamente incluye fuentes de aprovisionamiento de ortocuarcita de la Formación Balcarce (OFB), cuarzo, sílices y basalto (rodados costeros).

b) Los recursos "regionales" comprenden las rocas y minerales que se disponen en un radio aproximado de 120 km del sitio. Esta categoría abarca parte del sector central de las sierras de Tandilia, una mayor superficie de llanuras y del litoral atlántico. Las rocas que se identifican en esta escala de análisis son las ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas (OGSB), donde se hallan canteras y los lugares de abastecimiento como es el caso de La Numancia, Arroyo Diamante y Barker (Bayón et al. 1999; Colombo 2012; Colombo y Flegenheimer 2013). También se incluyen las rocas silíceas y basálticas que se pudieron obtener de los rodados marinos en el litoral atlántico (Bonomo y Prates 2014); los diques de diabasa de tandilia central (Teruggi et al. 1974; Vecchi 2016), y las dolomías, sílices y ftanitas (Messineo y Barros 2015).

c) Los recursos minerales procedentes de "largas distancias" se ubican a más de 120 km del sitio Cueva El Abra. Entre estas fuentes de abastecimiento se encuentran las calizas silicificadas (o silcretas) de la provincia de Entre Ríos y del actual territorio de Uruguay (Flegenheimer et. al. 2003; Bonomo y Blasi 2010; Loponte et al. 2010; Martínez et al. 2015; Batalla 2016; Nami 2017), a unos 500 km de distancia del sitio. Otras rocas como las riolitas y metacuar-citas proceden del sistema serrano de Ventania (Oliva y Moirano 1997; Catella et al. 2010) y se ubican a unos 350 km de distancia.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS LÍTICO

Aspectos generales del conjunto lítico

El conjunto lítico correspondiente a la transición Pleistoceno/Holoceno del sitio Cueva El Abra está compuesto por 7.864 elementos procedentes de 11,4 m2, lo que arroja una densidad ar-tefactual de 352,5 piezas por m2. El conjunto artefactual fue agrupado en cinco clases artefactuales (Tabla 1). Debido a la alta frecuencia que presentan los microdesechos, estos fueron analizados a partir de una muestra de 1.356 elementos (22,7%). De esta forma, el conjunto total analizado para la primera ocupación del sitio comprende 3.248 artefactos.

Las materias primas evidencian una amplia diversidad de rocas utilizadas en todas las clases artefactuales. Las rocas mayormente representadas son las OFB con el 50,15%, seguida por las OGSB con 41,62% (Tabla 1). En menores porcentajes se identificó una importante variedad de rocas que proceden de distintas escalas espaciales. Entre estos recursos se reconocieron algunas rocas que son habituales en los contextos tempranos de la región (Bonnat 2016) como es el caso de las calizas silicificadas, metacuarcitas y riolitas. No obstante, el aprovisionamiento estuvo principalmente orientado a las ortocuarcitas locales de grano medio (OFB) seguidas por las ortocuarcitas no locales de grano fino (OGSB). Sin embargo, como podemos apreciar, en los microdesechos de talla esta relación se invierte, ya que en esta categoría son las OGSB las rocas más representadas (Tabla 1).

Tabla 1. Frecuencia absoluta y relativa de las clases artefactuales por materia prima

| Clases artefactuales | ||||||

| Mat. Prima | NLA | Núcleos | Desechos | Microdesechos | Instrumentos | Total |

| Andesita | 0 | 1 (2,32) | 36 (83,72) | 4 (9,3) | 2 (4,65) | 43 (1,32) |

| Caliza S. | 0 | 0 | 5 (38,46) | 7 (53,84) | 1 (7,69) | 13 (0,45) |

| Cuarzo | 1 (1,03) | 4 (4,12) | 66 (68,04) | 25 (25,77) | 1 (1,03) | 97 (2,98) |

| Dacita | 0 | 0 | 4 (100) | 0 | 0 | 4 (0,12) |

| Diabasa | 0 | 0 | 7 (100) | 0 | 0 | 7 (0,22) |

| Dolomía S. | 0 | 0 | 1 (33,33) | 0 | 2 (66,67) | 3 (0,09) |

| Ftanita | 0 | 0 | 1 (100) | 0 | 0 | 1 (0,03) |

| Indet. | 0 | 0 | 13 (61,9) | 7 (33,33) | 1 (4,76) | 21 (0,65) |

| Metac. | 0 | 0 | 25 (80,64) | 4 (12,9) | 2 (6,45) | 31 (0,95) |

| Pelita S. | 0 | 1 (6,25) | 7 (43,75) | 8 (50) | 0 | 16 (0,49) |

| Sílice | 1 (3,84) | 0 | 7 (26,92) | 18 (69,23) | 0 | 26 (0,83) |

| OFB | 0 | 17 (1,04) | 1013 (62,18) | 573 (35,17) | 26 (1,59) | 1629 (50,15) |

| OGSB | 0 | 22 (1,63) | 565 (41,78) | 710 (52,51) | 55 (4,06) | 1352 (41,62) |

| Riolita | 0 | 0 | 5 (100) | 0 | 0 | 5 (0,15) |

| Total | 2 (0,06) | 45 (1,39) | 1755 (54,03) | 1356 (41,75) | 90 (2,77) | 3248 (100) |

Referencias: NLA.: nodulos con lascados aislados; Frag.: fragmentos; Caliza S.: caliza silicificada; Dolomía S.: dolomía silicificada; Indet.: indeterminadas; Metac.: metacuarcitas; Pelita S.: pelita silicificada; OFB: ortocuarcitas de la Formación Balcarce; OGSB: ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas.

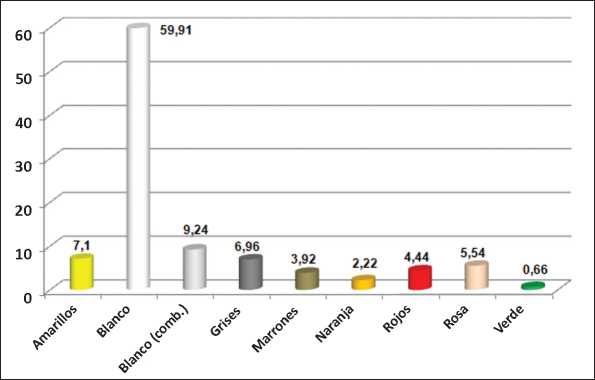

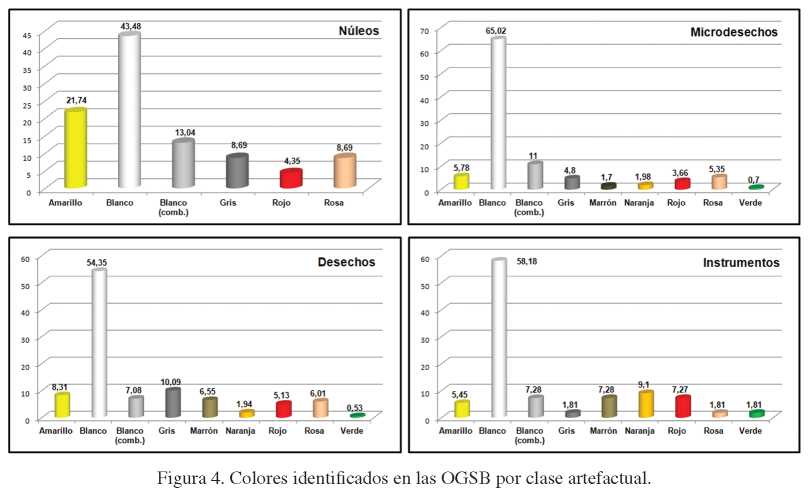

Dentro de las OGSB (N=1.352) el color más abundante es el blanco con el 69,15% y en menores porcentajes otras tonalidades (Figura 3); mientras que, al separar el conjunto según las clases artefactuales, se observan diferencias en los colores de las piezas.

Figura 3. Colores identificados en las OGSB de todo el conjunto.

Si bien el color blanco es el que predomina en todas las clases artefactuales (Figura 4), en los desechos, microdesechos e instrumentos se observan algunas tonalidades que no están presentes en los núcleos, como el naranja, el verde y los marrones. Estas diferencias podrían estar indicando que ingresaron al sitio preformas y/o lascas de color verde, naranja y marrón, que fueron formatizadas, y que quedaron como evidencia solo los estadios finales de la cadena de producción de estas rocas de colores. Sumado a esto último, la ausencia de núcleos de estas tonalidades podría apoyar esta idea. Por otra parte, en las OGSB de color amarillo, rosa y rojo se observa que ingresaron al sitio bajo la forma de núcleos que fueron tallados dejando como evidencias desechos, microdesechos e instrumentos.

Con respecto a la granulometría de las ortocuarcitas locales (OFB), se observa una mayor selección de las de grano medio (63,08%) y en menores porcentajes las de grano medio fino (20,21%) y grueso (16,7%). Al separar la muestra por clases artefactuales, la única diferencia que se aprecia es la ausencia de núcleos de granulometría gruesa. Posiblemente, en el sitio no se trabajaron núcleos en esta variedad de OFB y solo se manufacturaron instrumentos partiendo de la producción de lascas. Estas diferencias de colores en las OGSB y de granulometría en las OFB aportan evidencias importantes en cuanto a la gestión de cada uno de los recursos líticos y complementan la reconstrucción de las cadenas operativas para cada roca, permitiendo, de esta manera, identificar patrones que evidencien distintas etapas de la secuencia de producción según las diferencias en la tonalidad y granulometría.

Núcleos, fragmentos de núcleo y nodulos con lascados aislados

En el conjunto lítico se identificaron 24 núcleos, 21 fragmentos de núcleos y 2 nódulos con lascado aislado (Tabla 2). Una primera diferencia se realiza entre aquellos manufacturados por medio de técnica bipolar (n=18) y los no bipolares (n=6). De esta misma manera, también se reconocen fragmentos de núcleos bipolares (n=10) y no bipolares (n=11).

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XLIII (1), enero-junio 2018: 87-112 Tabla 2. Frecuencia absoluta y relativa de los tipos de núcleos por materias primas

| Materias Primas | |||||||

| Grupo Tipológico | Andesita | Cuarzo | OFB | OGSB | Pelita S. | Sílice | Total |

| Núcleo | 0 | 0 | 4 (25) | 2 (8,7) | 0 | 0 | 6 (12,76) |

| Frag. Núcleo | 1 (100) | 0 | 9 (56,3) | 0 | 1(100) | 0 | 11 (23,4) |

| Núcleo Bipolar | 0 | 3 (60) | 2(6,25) | 13 (60,87) | 0 | 0 | 18 (38,29) |

| Frag. Núc. Bip. | 0 | 1 (20) | 2 (12,5) | 7 (30,43) | 0 | 0 | 10 (21,28) |

| NLA | 0 | 1 (20) | 0 | 0 | 0 | 1 (100) | 2 (4,26) |

| Total | 1 (2,13) | 5 (10,63) | 17 (36,17) | 22 (46,8) | 1 (2,13) | 1 (2,13) | 47 (100) |

Referencias: OFB: ortocuarcitas de la Formación Balcarce; OGSB: ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas; Pelita S.: pelita silicificada; Frag.: fragmento; Frag. Núc. Bip.: fragmento de núcleo bipolar; NLA.: nódulos con lascados aislados.

Los núcleos bipolares fueron mayormente elaborados sobre OGSB (Tabla 2). Los tamaños más representados son los pequeños (46,43%) y los mediano-pequeños (39,29%) y, en menor medida, los mediano-grandes (14,28%). Los módulos de longitud-anchura que dominan el conjunto son los medianos alargados (55,56%), seguidos por los medianos normales (27,78%), laminares normales (11,11%) y corto muy ancho (5,56%). Por su parte, los módulos de anchura-espesor de las piezas evidencian una marcada frecuencia de la categoría muy espeso (94,44%) y una baja presencia de los espesos (5,56%). La forma de la plataforma de percusión corresponde en la mayoría de los casos a lisas, filiformes y diedras, y un solo ejemplar (sobre cuarzo) presenta plataforma natural. El 61,11% de las piezas presenta múltiples superficies de lascados y el restante 38,89% corresponde a superficies dobles de lascado. Vinculado a esto último, la mayoría de los ejemplares presentan por lo menos 4, 5, 3 y 7 extracciones de lascas (33,33%, 22,22%, 16,67% y 11,11%, respectivamente), llegando en algunos casos a presentar 8 y 9 negativos de lascados (5,56% para cada uno), lo que evidencia una intensa explotación de las piezas bipolares. En el caso de las OGSB, el 92, 86% de las piezas no posee remanentes de corteza. Con respecto al peso de las piezas, se observa un mayor volumen en gramos de las OGSB (58,17 gr), seguida por el cuarzo (31,68 gr) y las OBF (11,34 gr). La mayoría de los ejemplares poseen evidencias de astilladuras en los extremos opuestos, negativos con charnelas y, en casi todos los casos, los núcleos se encuentran agotados a excepción de un ejemplar de cuarzo (como semi-agotado).

Los núcleos no bipolares (N=6) fueron elaborados mayormente sobre OFB (n=4) y presentan distintas designaciones morfológicas (prismático unidireccional, piramidal irregular, discoidal irregular y no diferenciados) y poseen un módulo muy espeso. Dos de estos son de tamaño grande, se encuentran enteros, conservan volumen de roca por explotar y presentan restos de corteza. Un núcleo es color gris claro, con un peso de 76,49 gr y presenta múltiples superficies de lascados en las que se puede detectar por lo menos 9 negativos de extracciones en sentido bidireccional. El otro núcleo es de color marrón, pesa 96,21 gr y presenta múltiples superficies de lascados con evidencias de 8 extracciones de lascas en sentido multidireccional. Los dos restantes son de tamaño mediano grande, pesan 31,46 gr y 32,77 gr, están agotados, uno presenta fracturas, y las dos piezas evidencian múltiples superficies de lascados, con extracciones en sentido unidireccional y con remanentes de corteza en la superficie.

Por su parte, los otros dos núcleos no bipolares fueron tallados sobre OGSB, son de tamaño mediano pequeño con módulo muy espeso y se encuentran agotados y sin corteza. Uno de los ejemplares es de color rojo oscuro, pesa 5,49 gr, presenta múltiples superficies de lascados con evidencias de 6 extracciones multidireccionales con ángulos de percusión que van de los 85° a los 95°. El restante ejemplar es de color gris-rosado, pesa 8,22 gr y posee por lo menos 10 negativos de extracciones en sentido multidireccional, con ángulos de percusión entre 80° y 95°.

En los fragmentos de núcleos, se identificó un total de diez ejemplares de núcleos bipolares y once correspondientes a otras designaciones morfológicas. Estos últimos fueron manufacturados sobre OFB (n=9), andesita (n=1) y pelita silicificada (n=1). Los tamaños más representados son los medianos grandes (n=7) y se destaca uno grande de OFB y uno mediano pequeño de pelita silicificada. Debido al estado de fragmentación de las piezas, no se las pudo asignar a una morfología específica. Por otra parte, los fragmentos de núcleos bipolares fueron tallados en su mayoría sobre OGSB (n=7), y en OFB (n=2) y en cuarzo (n=1). Se destacan los tamaños medianos pequeños (n=6) y pequeños (n=4) en todos los casos. Los módulos de longitud-anchura muestran una tendencia hacia las formas laminares (n=5) y alargadas (n=4) y los módulos de ancho-espesor indican que todos los fragmentos de núcleos bipolares son muy espesos debido al estado de fragmentación. Los dos ejemplares de OFB corresponden a una variedad de grano medio-fino, lo que podría estar indicando el uso de la técnica de talla bipolar para maximizar esa variedad de roca local de mejor calidad para la talla, como se observó en las OGSB. En el caso del ejemplar de cuarzo, debido a que se presenta como rodado, la talla bipolar pudo ser la principal elección al momento de iniciar el proceso de reducción de este tipo de forma base.

Desechos y microdesechos de talla

Con respecto al análisis de los desechos (N=1.755) y microdesechos (N=1.356) de talla, el total de los elementos de estas categorías fue considerado para evaluar el estado de fragmentación de todo el conjunto y la representación de la materia prima. En este último aspecto, su inclusión responde a la necesidad de registrar la presencia total de tipos de roca y evitar sesgos durante el relevamiento de esta categoría al utilizar posteriormente la propuesta de NMD (sensu Aschero et. al. 1993-94).

Desechos

Las rocas más abundantes en esta categoría artefactual son las OFB (57,72%) y las OGSB (32,19%), lo que evidencia una importante presencia de este recurso (Figura 5). Otras rocas que se presentan en bajos porcentajes poseen diferentes calidades para la talla lítica y proceden de distintas escalas espaciales. En cuanto al estado de los desechos de talla, existe un predomino de las lascas fracturadas con talón (LFCT= 32,65%), seguidas por las lascas enteras (LENT= 29,46%), las lascas fracturadas sin talón (LFST= 24,10%) y los desechos indiferenciados (INDI= 13,79%). En este sentido, se observa un elevado índice de fragmentación con el 56,75%, lo que constituye más de la mitad del conjunto lítico.

La clasificación de los desechos sobre la base de sus dimensiones muestra un predominio de las categorías pequeñas (incluyen los parámetros muy pequeño, pequeño y mediano pequeño) con el 95,13%, en las que se destacan las rocas no locales, como es el caso de las OGSB (34,62%), andesita (2,82%), metacuarcita (1,35%), sílice (0,58%), caliza silicificada, riolita y diabasa (0,29% para cada una) todas representadas por lascas internas.

Para las OGSB, la ausencia de tamaños mediano-grande y grande estaría evidenciando la intensa explotación de esta roca en el sitio (Tabla 3), representada básicamente por las últimas etapas de la cadena operativa. Los tamaños grandes fueron reconocidos principalmente en rocas locales como las OFB y el cuarzo, en lascas con remanentes de corteza y en dos casos en lascas de reactivación de núcleos (tableta de núcleo sobre OFB).

| 60% ¦ | 57,72% | ||

| 50% ¦ | |||

| 40% ¦ | / | 3 | 2.19% |

| 30% - | / | ||

| 20% - | / | ||

| 10% ¦ | 2.05% 3'76% 0.23% 0.06% 0,74% _ 0,28% ¦ 0.40% 0.06% 1'1?% | 0,28% 0,40% 0,40% | |

| # %. a? 0 ¿7 "ó # op <?> *c? </ J y / # 0 o v ^ | |||

Figura 5. Materias primas identificadas en los desechos de talla. Referencias: Caliza S.: caliza silicificada; Dolomía S.: dolomía silicificada; Indet.: indeterminadas; Metac.: metacuarcita; OFB: ortocuarcitas de la Formación Balcarce; OGSB: ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas; Pelita S.: pelita silicificada.

Tabla 3. Frecuencia absoluta y relativa de las ortocuarcitas en relación a las variables relevadas

| Materia Prima | |||||||

| OFB | OGSB | Total | |||||

| N | % | N | % | N | % | ||

| Tamaño | Muy Pequeño | 50 | 8,08 | 64 | 17,83 | 114 | 11,66 |

| Pequeño | 379 | 61,63 | 254 | 70,75 | 633 | 64,72 | |

| Mediano Pequeño | 143 | 23,1 | 41 | 11,42 | 184 | 18,81 | |

| Mediano Grande | 38 | 6,14 | 0 | 0 | 38 | 3,89 | |

| Grande | 9 | 1,45 | 0 | 0 | 9 | 0,92 | |

| Módulo Ancho- Espesor | Poco Espeso | 114 | 18,42 | 108 | 30,08 | 222 | 22,7 |

| Espeso | 374 | 60,42 | 55 | 54,6 | 570 | 58,28 | |

| Muy Espeso | 131 | 21,16 | 196 | 15,32 | 189 | 19,02 | |

| Módulo Longitud- Anchura | Laminar Angosto | 1 | 0,16 | 1 | 0,28 | 2 | 0,2 |

| Laminar Normal | 14 | 2,26 | 17 | 4,74 | 31 | 3,17 | |

| Mediano Alargado | 96 | 15,51 | 69 | 19,22 | 165 | 16,87 | |

| Mediano Normal | 250 | 40,39 | 126 | 35,1 | 376 | 38,45 | |

| Corto Ancho | 157 | 25,36 | 92 | 25,63 | 249 | 25,46 | |

| Corto muy Ancho | 101 | 16,32 | 54 | 15,04 | 155 | 15,85 | |

(Tabla 3. Continuación)

| Materia Prima | |||||||

| OFB | OGSB | Total | |||||

| N | % | N | % | N | % | ||

| Tipo de lascas | Primaria | 9 | 1,45 | 6 | 1,67 | 15 | 1,53 |

| Secundaria | 64 | 10,34 | 12 | 3,34 | 76 | 7,77 | |

| D. Natural | 11 | 1,78 | 1 | 0,28 | 12 | 1, 23 | |

| Angular | 83 | 13,41 | 92 | 25,63 | 175 | 17,89 | |

| A. Bifacial | 1 | 0,16 | 3 | 0,84 | 4 | 0,41 | |

| Arista | 317 | 51,21 | 148 | 41,23 | 465 | 47,55 | |

| Arista Doble | 9 | 1,45 | 7 | 1,95 | 16 | 1,64 | |

| Bipolar | 1 | 0,16 | 9 | 2,51 | 10 | 1,02 | |

| En Cresta | 5 | 0,81 | 2 | 0,56 | 7 | 0,72 | |

| F. Núcleo | 0 | 0 | 1 | 0,28 | 1 | 0,1 | |

| Plana | 97 | 15,67 | 62 | 17,27 | 159 | 16,26 | |

| T. Núcleo | 3 | 0,48 | 2 | 0,56 | 5 | 0,51 | |

| Indeterminado | 19 | 3,07 | 14 | 3,9 | 33 | 3,37 | |

| Totales | 619 | 100 | 359 | 100 | 978 | 100 | |

Referencias: OFB: ortocuacitas de la Formación Balcarce; OGSB: ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas; D. Natural: dorso natural; A. Bifacial: adelgazamiento bifacial; F. Núcleo: flanco de núcleo; T. Núcleo: tableta de núcleo.

La relación de los módulos longitud-anchura para todas las materias primas muestra una mayor presencia de los módulos medianos normal (38,9%), seguido por el corto ancho (25,32%), el mediano alargado (16,61%) y el corto muy ancho (15,96%). Esta tendencia señala para todos los tipos de rocas un predominio de desechos medianos y anchos y, en porcentajes menores, los alargados. Este patrón estaría evidenciando que si bien los recursos proceden de diferentes fuentes de abastecimiento poseen distinta calidad, los objetivos de la talla vinculados con la búsqueda de cierto tipo de soporte serían prácticamente los mismos.

La relación de ancho y espesor señala que los desechos espesos son los más representados (58,35%), seguidos por el poco espeso (23,21%) y muy espesos (18,44%); lo que indica una búsqueda de módulos delgados en las lascas. En el caso de las ortocuarcitas se observan algunas diferencias (Tabla 3). Los módulos espesos se mantienen en primer orden para las dos variedades de esta roca, pero las OGSB muestra una tendencia hacia los módulos pocos espesos y las OFB hacia los muy espesos. En este sentido, en las rocas de grano fino se obtuvieron lascas delgadas, mientras que de las OFB, lascas con módulos más gruesos.

Al clasificar los desechos en función del tipo de lascas, se observa en todas las rocas una mayor presencia de lascas de aristas (47,15%), seguidas por las angulares (18,99%) y planas (15,14%). En el conjunto también se puede apreciar una amplia diversidad de tipos, entre los que se destaca una baja presencia de desechos con corteza (11,09%), los cuales fueron identificados principalmente en rocas locales (cuarzo y OFB). Por otra parte, también se identificaron doce lascas bipolares: nueve sobre OGSB, una en OFB de grano medio-fino, una en sílice y una en roca no determinada. Otros tipos de lascas destacables son las de adelgazamiento bifacial en rocas de grano fino de procedencia regional y de larga distancia (OGSB, sílice y caliza silicificada), una lasca de reactivación directa (en caliza silicificada) y lascas de reactivación, mantenimiento y preparación de núcleos en OGSB y OFB.

Los tipos de talones que predominan son lisos (73,49%) y filiformes (10,55%) (Tabla 4). Al compararlos por materia prima se aprecia que los lisos predominan prácticamente en todas las rocas, mientras que los talones corticales abundan principalmente en las rocas locales (OFB y cuarzo). Los tipos filiformes y puntiformes son más abundantes en la variedad de grano fino (OGSB).

Tabla 4. Tipo de talones por materia prima

| Tipos de talones | ||||||||

| Mat. Prima | CO | DI | FA | FI | FRAC | LI | PU | Total |

| Andesita | 8 (25,81) | 2 (6,45) | 0 | 2 (6,45) | 0 | 19 (61,29) | 0 | 31 (2,84) |

| Caliza S. | 0 | 0 | 0 | 1 (33,33) | 0 | 2 (66,67) | 0 | 3 (0,28) |

| Cuarzo | 6 (18,75) | 2 (6,45) | 0 | 5(15,63) | 0 | 19 (59,38) | 0 | 32 (2,94) |

| Dacita | 1 (33,33) | 0 | 1 (33,33) | 0 | 0 | 1 (33,33) | 0 | 3 (0,28) |

| Diabasa | 1 (33,33) | 0 | 0 | 1 (33,33) | 0 | 1 (33,33) | 0. | 3 (0,28) |

| Dolomía S. | 0 | 0 | 0 | 1 (100) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,09) |

| Ftanita | 1 (100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,09) |

| Indet. | 2 (22,22) | 2 (22,22) | 1 (11,11) | 0 | 0 | 4 (44,44) | 0 | 9 (0,83) |

| Metac. | 1 (6,67) | 2 (13,33) | 0 | 1 (6,67) | 0 | 11 (73,33) | 0 | 15 (1,38) |

| OFB | 48 (7,75) | 8 (4,52) | 7 (1,13) | 31 (5,01) | 7 (1,13) | 497 (80,29) | 1 (0,16) | 619 (56,79) |

| OGSB | 6 (1,67) | 31 (8,64) | 8 (2,23) | 68 (18,94) | 3 (0,84) | 240 (66,85) | 3 (0,84) | 359 (32,94) |

| Pelita S. | 2 (40) | 0 | 0 | 2 (40) | 0 | 1 (20) | 0 | 5 (0,46) |

| Riolita | 0 | 0 | 0 | 1 (33,33) | 0 | 2 (66,67) | 0 | 3 (0,28) |

| Sílice | 0 | 0 | 0 | 2 (33,33) | 0 | 4 (66,67) | 0 | 6 (0,55) |

| Total | 76 (6,97) | 67 (6,15) | 17 (1,56) | 115 (10,55) | 10 (0,92) | 801 (73,49) | 4 (0,37) | 1090 (100) |

Referencias: Mat.: materia prima; Caliza S.: caliza silicificada; Dolomía S.: dolomía silicificada Indet.: indeterminada; Metac.: metacuarcita; OFB: ortocuacitas de la Formación Balcarce; OGSB: ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas; CO: cortical; DI: diedro; FA: facetado; FI: filiforme; FRAC.: fracturado; LI: liso; PU: puntiforme.

Los tipos de bulbos reconocidos en estas dos variedades de ortocuarcitas presentan una leve tendencia hacia los difusos con casi el 60%. La curvatura presente en los desechos es escasa (10%) y la presencia de labio es importante, superando el 40% de la muestra. Finalmente, las evidencias de preparación de plataformas de percusión se registraron sobre todo en las OGSB, lo que sugiere que el gesto técnico de preparación de la superficie de percusión estuvo destinado especialmente a esta roca de grano fino.

Microdesechos

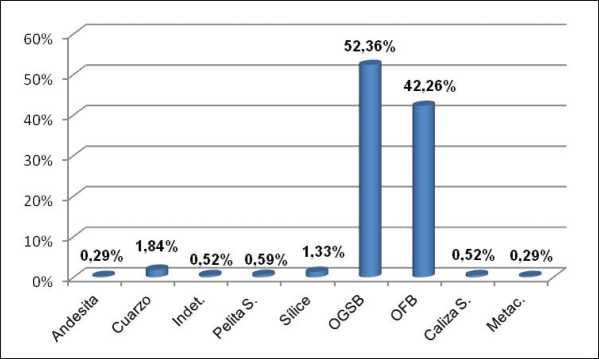

Como se mencionó, en la ocupación basal del sitio Cueva El Abra se registró un total de 5.974 microdesechos de talla, de los cuales fueron analizados 1.356 elementos. En una primera instancia, a diferencia de los desechos de talla (mayores a 1 cm2), en las microlascas se aprecia una mayor frecuencia de las OGSB y en segundo lugar de las OFB (Figura 6), lo que evidencia una mayor intensidad en las últimas etapas de la cadena operativa de OGSB. Con respecto al estado de los microdesechos, en el análisis se observa un predomino de las microlascas fracturadas sin talón (34,37%), seguidas por las indiferenciadas (28,91%), las fracturadas con talón (23,6%) y las enteras (13,13%). En este sentido, en los microdesechos se observa un elevado índice de fracturación con el 57,97%, lo que constituye más de la mitad de esta clase artefactual.

Figura 6. Materias primas identificadas en los microdesechos de talla. Referencias: Caliza S.: caliza silicificada; Dolomía S.: dolomía silicificada; Indet.: indeterminadas; Metac.: metacuarcita; OFB: ortocuarcitas de la Formación Balcarce; OGSB: ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas; Pelita S.: pelita silicificada.

Los microdesechos que poseen talón (n=498) tienen en su mayoría módulos de longitud-anchura medianos-normales (34,74%) y cortos-anchos (26,31%). En menor cantidad se encuentran el corto-muy ancho (18,07%), mediano-alargados (16,87%), corto-anchísimos (2,61%) y laminares-normales (1,41%). Los módulos de anchura-espesor indican una mayor presencia de la categoría poco espeso (65,56%), seguida por los espesos (28,92%) y muy espesos (5,42%).

Los tipos de microlascas mejor representados en todas las materias primas son los de arista (46,79%), planas (25,1%) y angulares (6,83%). También se observa una importante presencia de microlascas de reactivación directa (11,04%), mayormente en OGSB (87,27%), y en menor frecuencia en sílice (5,45%), OFB (3,63%), caliza silicificada y andesita (1,81% en cada caso). Por último, los microdesechos con evidencias de talla bifacial se presentan en bajos porcentajes (1,2%) y corresponden a rocas de buena calidad para la talla (OGSB y sílices).

Los tipos de talones predominantes en todas las materias primas son los lisos (68,67%), filiformes (16,47%) y diedros (11,2%). En las OGSB estos tipos de talones también son los más representados y es la única roca en la que se registraron talones puntiformes (1,66%). En el caso de las OFB, si bien es un recurso local, se registraron pocos talones corticales (3,93%) y los lisos están más representados. En otras rocas, se destacan los talones filiformes en la caliza silicifica-da (100%) y los corticales en la metacuarcita (100%) y pelita silicificada (50%). En el caso de las sílices, si bien están dominados por los tipos lisos, también se reconocieron algunos talones filiformes, mientras que los corticales se registraron en el cuarzo (33,33%).

Las evidencias de curvatura están presentes en un 18,88% del total de la muestra, con mejor representatividad en las OGSB (68,09%), seguidas por las OFB (26,6%) y las sílices (5,32%). La presencia de labio se identificó en las OGSB (60,44%) y en las OFB (35,74%). Todas las demás rocas presentan microdesechos con labios marcados, pero en ninguno de los casos superan el 2%. Por último, las evidencias de astilladuras de frentes de extracción fueron identificadas en bajas frecuencias (1,81%) en OGSB (55,56%) y OFB (44,44%); en tanto que los talones abradidos (2,61%) fueron reconocidos en microdesechos de OGSB (53,85%), OFB (38,46%) y en caliza silicificada (7,69%).

Artefactos formatizados y filos naturales con rastros complementarios (instrumentos)

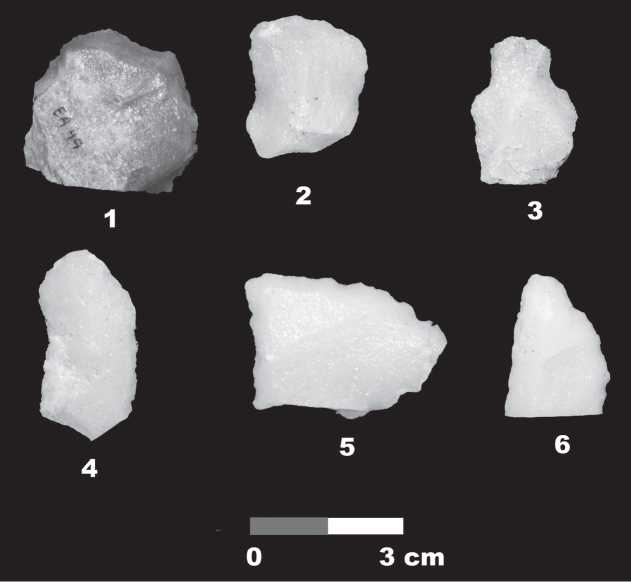

En el conjunto se identificaron 90 artefactos con y sin formatización elaborados en diferentes materias primas, representados por 66 artefactos con filos retocados y 24 filos naturales con rastros complementarios (FNRC). Se cuantificaron 119 filos, de los cuales 85 están retocados y 34 presentan rastros complementarios. En el conjunto se observa una importante variabilidad de grupos tipológicos entre los que se destacan los FNRC (26,67%), raederas (14,44%) y muescas (11,11%) (Tabla 5). Las rocas más utilizadas fueron las OGSB (61,11%) (Figura 7), seguida por las OFB (28,89%) y, con menor intensidad, una variedad de rocas de distinta calidad y procedencia (10%).

Tabla 5. Grupos tipológicos identificados según la materia prima

| Materia Prima | |||||||||

| Grupos Tipológico | And. | Cal. S. | Czo. | Dol. S. | Indet. | Metac. | OFB | OGSB | Total |

| Cepillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (15,38) | 0 | 4 (4,44) |

| Denticulado Bisel Oblicuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (3,84) | 0 | 1 (1,11) |

| FNRC | 1 (50) | 1 (100) | 0 | 1 (50) | 0 | 1 (50) | 4 (15,38) | 16 (29,09) | 24 (26,67) |

| Formatización Sumaria | 1 (50) | 0 | 1 (100) | 0 | 0 | 0 | 6 (23,07) | 1 (1,81) | 9 (10) |

| Fragmento no dif. de artef. Formatizado | 0 | 0 | 0 | 1 (50) | 0 | 1 (50) | 2 (7,69) | 12 (21,81) | 16 (17,78) |

| Instrumento indiferenciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (3,84) | 3 (5,45) | 4 (4,44) |

| Muesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (15,38) | 6 (10,9) | 10 (11,11) |

| Raclette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1,81) | 1 (1,11) |

| Raspador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (3,84) | 2 (3,63) | 3 (3,33) |

| Raedera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (11,53) | 10 (18,18) | 13 (14,44) |

| Inst. Comp. (Muesca doble y filo Retoque ultramarginal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1,81) | 1 (1,11) |

(Tabla 5. Continuación)

| Materia Prima | |||||||||

| Grupos Tipológico | And. | Cal. S. | Czo. | Dol. S. | Indet. | Metac. | OFB | OGSB | Total |

| Inst. Comp. (muesca y filo retoque sumario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1,81) | 1 (1,11) |

| Inst. Comp. (Perforador, muesca y filo retoque sumario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1,81) | 1 (1,11) |

| Inst. Comp. (Raedera doble y filo retoque sumario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (100) | 0 | 0 | 0 | 1 (1,11) |

| Inst. Comp. (raedera y muesca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1,81) | 1 (1,11) |

| Total | 2 (2,22) | 1 (1,11) | 1 (1,11) | 2 (2,22) | 1 (1,11) | 2 (2,22) | 26 (28,89) | 55 (61,11) | 90 (100) |

Referencias: FNRC.: filos naturales con rastros complementarios; Fragmento no dif. de artef. Formatizado.: fragmento no diferenciado de artefacto formatizado; I. Comp.: instrumentos compuestos; AND.; andesita; Cal. S.: caliza silicificada; Czo.: cuarzo; Dol. S.: dolomía silicificada; Indet.: indeterminada; Metac.: metacuarcita; OFB: ortocuarcita de la Formación Balcarce; OGSB: ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas.

Figura 7. Instrumentos identificados en OGSB. 1) Raspador semi-perimetral, 2) raspador de filo frontal, 3) muesca doble, 4) raedera de filo lateral, 5) raedera de filo asimétrico convergente y 6) raedera de filo

paralelo convergente.

Las formas base más representadas son las lascas internas con el 43,33% y en menores frecuencias una amplia diversidad de tipos de soportes (Tabla 6). La clase técnica (sensu Aschero y Hocsman 2004) identificada para los instrumentos con filos retocados es la reducción unifacial (n=63) y solo en tres ejemplares no se pudo precisar debido al estado de fragmentación de las piezas.

Tabla 6. Principales atributos relevados en el análisis de todos los instrumentos de Cueva El Abra

| Instrumentos | Total | ||

| N | % | ||

| Forma base | Lascas internas | 39 | 43,33 |

| Lascas externas | 12 | 13,33 | |

| Desechos bipolares | 7 | 7,78 | |

| Clastos | 5 | 5,56 | |

| Núcleos bipolares | 2 | 2,22 | |

| Indiferenciadas | 25 | 27,78 | |

| Tamaño | Pequeño | 19 | 21,11 |

| Mediano Pequeño | 43 | 47,78 | |

| Mediano Grande | 16 | 17,78 | |

| Grande | 10 | 11,11 | |

| Muy Grande | 2 | 2,22 | |

| Módulo Ancho- Espesor | Poco Espeso | 9 | 10 |

| Espeso | 55 | 61,11 | |

| Muy Espeso | 26 | 28,89 | |

| Módulo Longitud- Anchura | Laminar Normal | 3 | 3,13 |

| Mediano Alargado | 12 | 13,33 | |

| Mediano Normal | 45 | 50 | |

| Corto Ancho | 19 | 12,22 | |

| Corto muy Ancho | 11 | 15,85 | |

| Filos | Simples compuestos | 7 | 7,78 |

| Simples no compuestos | 51 | 56,67 | |

| Dobles compuestos | 2 | 2,22 | |

| Dobles no compuestos | 14 | 15,56 | |

| Múltiple no compuesto | 1 | 1,11 | |

| Indeterminados | 15 | 16,67 | |

| Totales | 90 | 100 | |

Los tamaños que predominan en los instrumentos son los correspondientes a los parámetros pequeños (Tabla 6). Si comparamos los tamaños con las materias primas, se pueden apreciar algunas recurrencias significativas que posiblemente estén relacionadas con la procedencia y disponibilidad de las rocas en el paisaje. La categoría muy grande está exclusivamente representada por dos ejemplares (un cepillo y una raedera) de OFB, mientas que las piezas de tamaño grande fueron realizadas en un 90% sobre OFB y en el 10% restante en OGSB. Por otro lado, en los tamaños pequeños se observa una mayor frecuencia de OGSB (84,21%) y, en menor medida, de las OFB, dolomía y cuarzo (5,26% para cada uno de los casos). Con respecto a la categoría más representada en los instrumentos (mediano-pequeño), el porcentaje más abundante corresponde a la OGSB (69,77%), seguida por la OFB (18,60%), la metacuarcita (4,65%) y la caliza silicificada, andesita y dolomía (2,33% para cada una). Por último, en el tamaño mediano-grande, si bien se observa un predominio de las OGSB con el 50%, las OFB están representadas por el 37,50%.

Con respecto a los módulos de longitud-anchura, la categoría mediano-normal es la más registrada (Tabla 6) con el 50% de las piezas. Al comparar los módulos en relación con los tipos de roca, la categoría mediano-normal está mayormente representada por las OGSB (68,89%) y las OBF (24,44%). Para las categorías más anchas (corto-ancho y corto muy ancho) no se aprecian diferencias significativas entre las dos variedades de ortocuarcitas ya que se manifiestan en las mismas frecuencias; en cambio, se destaca una tendencia hacia los módulos medianos-alargados y laminares-normales en las OGSB (75% y 66,67% respectivamente). Los otros tipos de rocas con una menor frecuencia en los instrumentos (metacuarcita, caliza silicificada y cuarzo) presentan una tendencia hacia módulos cortos muy ancho y en el caso de la dolomía silicificada hacia el laminar-normal y mediano-alargado.

La relación de anchura-espesor de los instrumentos indica una mayor frecuencia de módulos espesos (61,11%) en todo el conjunto (Tabla 6). En el caso de las OGSB, se identificó mayormente los espesos (67,27%), mientras que en las OFB abundan los parámetros espesos (53,85%), seguidas por los muy espesos (34,62%), lo que indica una tendencia a la selección de módulos gruesos en esta roca local. Este último aspecto coincide con el tamaño y los espesores identificados en los desechos de talla para estas dos variedades de roca.

Con respecto al filo de los instrumentos (N=90), los simples no compuestos (56,67%) son los más abundantes en todas las piezas (Tabla 6). La serie técnica en los filos formatizados (N=85) es el retoque marginal (68,24%), seguida en menor medida por el microrretoque marginal (7,06%) y la retalla marginal (5,88%). El retoque marginal está representado en casi todas las materias primas, mientras que el microrretoque fue identificado en dos rocas de procedencia regional, como las OGSB (en cinco filos) y en la andesita (en un solo filo). Por otra parte, la retalla y la combinación de retoque-retalla en los filos, solo fue identificada en las ortocuarcitas, siendo más frecuente en las OFB (66,67%) que en las OGSB (33,33%). En relación con la situación de los lascados se observa que las piezas fueron manufacturadas por reducción unifacial directa (82,35%), seguida por la unifacial inversa (7,06%), alterna (4,71%), alternante (2,35%), bifacial (2,35%) y, por último, el tipo no diferenciado (1,18%). Las formas más frecuentes que presentan los lascados son el paralelo corto regular (65,88%), el paralelo corto irregular (11,76%), el escamoso irregular (10,59%) y el no diferenciado (8,24%). Con respecto a la forma de los filos en general, el 78,99% presenta filos regulares, el 15,13% son sinuosos regulares, en tanto que los sinuosos irregulares se presentan en bajas frecuencias (5,88%). Por último, al considerar la extensión de todos los filos (N=119), se observa el predominio de los largos con el 52,36%. Los filos cortos (21,85%) y restringidos (19,33%) prácticamente se presentan en las mismas frecuencias, en tanto, los filos extendidos tienen una baja representación (7,56%) en el conjunto.

Con respecto a los FNRC (N=24), el 58,34% fue manufacturado sobre lascas internas, mayormente de OGSB (n=16). Otras formas base que se destacan en la muestra son una lasca de adelgazamiento bifacial sobre caliza silicificada, una lasca indiferenciada en andesita y una lasca de arista en metacuarcita. El 20,83% de las formas base de los FNRC corresponde a lascas no diferenciadas, en tanto que el 12,5% son lascas secundarias, dos en OFB y una en OGSB. Por último, el 8,33% restante, está representado por dos desechos producto de la talla bipolar, uno sobre OGSB y otro en dolomía silicificada. Los rastros complementarios identificados en esta categoría artefactual son las microastilladuras y los no diferenciados con el 44,12% (en cada uno de los casos), y en menor medida los microlascados y microastilladuras combinados (5,88%), las aristas pulidas y las microfracturas con el 2,94% para cada uno de los casos.

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XLIII (1), enero-junio 2018: 87-112 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El conjunto artefactual del sitio Cueva El Abra representa el mayor registro lítico (N=7.864 artefactos) que se posee hasta la actualidad para un campamento de cazadores-recolectores de la transición Pleistoceno-Holoceno en la Región Pampeana. Los resultados obtenidos a partir del análisis del conjunto lítico permiten inferir que en el sitio Cueva El Abra se encuentran representadas todas las etapas de producción de artefactos líticos, predominando aquellas vinculadas con los estadios finales. En el conjunto se reconoció una importante diversidad de materias primas (N=14) utilizadas para la manufactura de una amplia variedad de tipos de artefactos, siendo la OFB el recurso más frecuente, seguido por las OGSB. En estas dos variedades se reconocieron distintas etapas dentro de las cadenas operativas (Figura 8) que están estrechamente relacionadas con la calidad de estas rocas y con la distancia desde el sitio arqueológico a las fuentes de abastecimiento.

| Abastecimiento | Inicio | Producción | Confección | |

| Núcleos (Pequeño) | Lascas Internas | -? Retoque marginal unifacial. | ||

| Regional OGSB ca. 100km | Preformas? | (Medianas, pequeñas, espesas y poco espesas) | Talla de ^ extracción sin forma tiza ción | |

| 1 | -Talla bifacial | |||

| Fuera del Sitio | Núcleos w | Lascas bipolares | ||

| Bipolares ^ | ||||

| Instrumentos | ||||

Figura 8. Cadenas operativas delineadas para las OGSB y OFB. Referencias: OFB: ortocuarcitas de la Formación Balcarce; OGSB: ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas.

En las OFB se identificaron prácticamente todas las etapas de producción (Figura 8). La gestión de esta roca se inicia a nivel local con su obtención en las inmediaciones de la cueva y/o en lugares próximos. Una vez ingresado al sitio, la producción de soportes se inició con la manufactura de núcleos, los que corresponden a diversas designaciones morfológicas (e.g. prismático unidireccional, piramidal irregular, discoidal irregular y un amorfo). Se identificaron algunas lascas correspondientes a estas etapas de descortezamiento inicial y preparación de estas formas (e.g. desechos primarios, secundarios, de dorso natural y los talones corticales) de tamaño media-no-grande y grande, con módulos espesos y muy espesos. Luego del descortezamiento inicial de la roca y la preparación de núcleos, la producción de formas base estuvo orientada a la obtención de soportes medianos-normales de tamaños medianos-pequeños con espesores delgados. Los bulbos difusos, conos poco marcados y labios bien identificados posiblemente permiten postular que las técnicas de talla involucradas están relacionadas con la percusión directa y el uso de percutores blandos (Nami 1991; Espinosa 1995; Pigeot 2003). No obtente, también se identificaron algunos ejemplares reducidos por talla bipolar en una variedad de OFB grano medio-fino, lo que en principio indica una mayor explotación de esta roca local de mejor calidad para la talla.

Por otra parte, las OGSB son el segundo recurso en importancia, se ubican a unos 100 km de distancia del sitio Cueva El Abra, en los afloramientos del Arroyo Diamante y La Numancia (Bayón et al. 1999; Colombo 2012). Esta roca domina en muchas de las categorías artefactuales (a excepción de los desechos de talla), predominando en los microdesechos, lo que indica la preferencia de esta roca para la formatización artefactos líticos.

Con respecto a la gestión de las OGSB (Figura 8), se propone que las primeras etapas de la cadena operativa (vinculadas al descortezamiento y/o reducción inicial) prácticamente no están representadas en el sitio. Los bajos porcentajes de desechos de talla con restos de corteza, módulos muy espesos y la ausencia de lascas de tamaño grande, estarían señalando que estas tareas fueron realizadas en los lugares de abastecimiento (e.g, complejo de canteras y talleres de Tandilia central). Por lo tanto, las piezas de OGSB habrían ingresado al sitio bajo la forma de núcleos e instrumentos ya formatizados y, posiblemente, lascas y/o preformas de tamaños grandes que fueron reducidas en el lugar. En el análisis de los núcleos se aprecia la formatización de, por lo menos, una pieza con lascados regulares (morfología discoidal regular), lo que evidencia cierto grado de planificación y ordenamiento en el desbaste. Una segunda técnica de manufactura fue la talla bipolar, que señala la intensa explotación de la OGSB. Con esta técnica se presentan núcleos bipolares agotados, fragmentos de núcleos bipolares y secciones triangulares de origen bipolar. Posiblemente, una vez agotados los núcleos de talla directa fueron reducidos por medio de la técnica bipolar para maximizar esta materia prima de buena calidad.

El análisis de los desechos y microdesechos muestra un alto porcentaje de lascas y micro-lascas internas (94,71% y 97,75% respectivamente), es decir, los remanentes de corteza son muy bajos. En las lascas se destacan los tamaños de parámetros pequeños (muy pequeño, pequeño y mediano pequeño) con módulos espesos y la ausencia de tamaños grandes. En este sentido, vemos una técnica de talla controlada que, en términos generales, produjo desechos pequeños (aproximadamente 2 cm2 como máximo), de sección más ancha que alargada y de un espesor delgado. Los tipos de lascas son muy variados, entre los que se incluyen mantenimiento, acondicionamiento y/o reavivamiento de núcleos (lascas de flanco y tableta de núcleos), lascas bipolares y, en menores medidas, lascas de adelgazamiento bifacial. Por su parte, las microlascas demuestran las actividades destinadas a la formatización final de instrumentos, a la regularización y al mantenimiento de filos. Es decir, su elevado número señala la intensidad de la talla relativa a las últimas etapas de la cadena operativa, que generó microlascas con aristas, planas y de reactivación acompañadas por tipos de talones lisos, filiformes y puntiformes. Por último, todos estos atributos podrían estar indicando, aunque de forma no excluyente, la utilización de una percusión directa blanda (Nami y Bellelli 1994; Pelegrin 1995; Pigeot 2003). La talla por presión se encuentra aplicada en estas etapas finales de las OGSB, evidenciada por la presencia de talones filiformes y puntiformes (Nami 1991).

Con respecto a los instrumentos formatizados, se destaca una amplia diversidad tipológica, entre la que se incluyen raederas, raspadores, raclette, muescas, instrumentos compuestos y una importante presencia de lascas con filos naturales con rastros complementarios y fragmentos no diferenciados de artefactos formatizados. Los tamaños que predominan en las piezas son los medianos y pequeños, con módulos espesos. En términos generales, los filos fueron elaborados aplicando un retoque marginal unifacial y en algunas piezas un microrretoque marginal unifacial, mientras que la formatización de filos bifaciales fue poco utilizada (3,36%). En esos artefactos también se destaca la utilización de más de un filo por soporte, por lo que se identificaron 76 filos en un total de 55 instrumentos. Estos filos presentan longitudes muy variadas, como por ejemplo filos largo (52,63%), restringidos (21,05%), cortos (19,74%) y extendidos (6,58%), lo que evidencia la intención de utilizar la mayor cantidad de filos posibles, independientemente de la longitud que tenga. Por otro lado, es importante la presencia de múltiples lascas de filos naturales con rastros complementarios (n=23) y de instrumentos compuestos (N=4) que articulan distintos grupos tipológicos, lo que evidencia una intensa utilización de esta roca de buena calidad. De esta forma, si vinculamos los tipos de instrumentos con relación a otras evidencias, como el estado de fracturación del conjunto, los tipos de desechos y los núcleos bipolares, se observa el interés en planificar una estrategia centrada en la economía de esta materia prima, alóctona y buena calidad para la talla (Geneste 1991).

Por otra parte, en el conjunto lítico también se identificó, en menores frecuencias, una amplia variedad de rocas, las que representan distintos estadios de las cadenas de producción. En el caso del cuarzo (un recurso local) se identificaron tres núcleos bipolares. En este caso, estas piezas no indicarían la maximización o economía de la materia prima, sino que son resultado de una estrategia óptima para reducir las formas base en la que se presenta este tipo de roca (rodados de tamaños pequeños) de gran dureza. Como se ha evidenciado en otros trabajos (Nami 2002; Bonomo 2005; Bonomo y Prates 2014; entre otros) la talla bipolar es una de las estrategias más desarrollada al momento de reducir formas base de este tipo, la cual queda evidenciada no solo por la forma que obtienen los nódulos (gajos, hemiguijarros), sino también por lascas con restos de corteza que, en algunas ocasiones, puede ser identificada como de rodado.

La presencia de caliza silicificada (silcreta) es considerada como una roca cuyo aprovisionamiento indica mecanismos de larga distancia, posiblemente obtenido en los actuales territorios de Entre Ríos (Argentina) o en la Republica del Uruguay (Flegenheimer et al. 2003; Bonomo y Blasi 2010; Loponte et al. 2010; Martínez et al. 2015 b; Nami 2017). Se cuantificaron cinco lascas (angular, reactivación directa, adelgazamiento bifacial, bipolar e indiferenciada) con tamaños pequeños-muy pequeños, que podrían estar indicando el ingreso de este recurso en un estadio avanzado de la talla, posiblemente como soportes bifaciales e instrumentos, muy conservados e intensamente optimizados (talla bifacial y bipolar).

Por último, la pelita silicificada, riolita y metacuarcita, son rocas que se presentan en bajas frecuencias. Estas también han sido registradas en otros sitios arqueológicos de la transición Pleistoceno-Holoceno en el área de estudio (Valverde 2003, 2004; Mazzanti et al. 2013; Bonnat y Mazzanti 2015; Bonnat 2016; ente otros).

CONCLUSIONES

La ocupación temprana del sitio Cueva El Abra fue interpretada como un campamento base de actividades múltiples representado básicamente por una gran cantidad de artefactos líticos y algunos restos faunísticos (Mazzanti 1999; Quintana et al. 2003; Bonnat 2014, 2016). El conjunto lítico analizado permite plantear que los grupos humanos que ocuparon el sitio trasladaron a esa cueva diferentes materias primas, preferentemente ortocuarcitas, tanto de procedencia local (OFB) como regional (OGSB). Dentro de estas dos variedades de rocas, las OGSB que poseen mejores propiedades para la talla y formatización de artefactos, por lo que fueron utilizadas para la manufactura de un instrumental muy diverso por medio de distintas estrategias y técnicas de talla.

En este sentido, las actividades de talla identificadas para las OGSB comprenden la reducción de núcleos y la extracción de formas bases (soportes), formatización de instrumentos, regulariza-ción y mantenimiento de instrumentos. También, se pudo evidenciar el mantenimiento de algunos instrumentos que ingresaron al sitio ya formatizados (e.g. microlascas de reactivación en distintos colores y tonalidades en OGSB). La técnica de talla principalmente utilizada fue la percusión directa unifacial, pero también se evidencia una importante presencia de evidencias bipolares y en menor medida de talla bifacial. En el caso de las OFB, la cadena operativa identificada para esta roca es más extensa ya que incluyen el desbaste inicial de la roca, en la que se evidencian tamaños más grandes, muy espesos y remanentes de corteza. La percusión directa unifacial también fue la técnica de talla más utilizada, la que fue orientada a formatizar una menor diversidad de instrumentos. No obstante, para una variedad de grano medio-fino de esta roca, también se utilizó la talla bipolar.

Por último, otras materias primas (e.g. andesita, dacita, diabasa, caliza silicificada, meta-cuarcita, etc.) se presentan en bajas frecuencias y solo se evidencian distintas etapas de la cadena operativa. La importancia de estas rocas radica en la diversidad de materias primas utilizadas y, fundamentalmente, en las distancias que existen a las fuentes de abastecimiento, las que comprenden una obtención local (menos de 60 km de distancia), regional (hasta 120 km de distancia) y de larga distancia (recursos obtenidos a 350 km y 500 km), lo que podría estar evidenciando la movilidad de los grupos humanos y las relaciones de interacción social a largas distancias en distintos sectores del paisaje pampeano.

Este patrón en la gestión de las materias primas también fue observado en una escala micro-rregional para la transición Pleistoceno/Holoceno. En otros dos sitios de tipo campamento-base, como es el caso de Cueva Tixi y Abrigo Los Pinos, también se utilizó una amplia diversidad de materias primas procedentes de distintas escalas espaciales y también fueron las ortocuarcitas las rocas más seleccionadas para la formatización de artefactos (Valverde 2003; Bonnat 2016). Particularmente, en Cueva Tixi se utilizó mayormente OGSB mientras que en el Abrigo Los Pinos OFB. No obstante, en los dos sitios, al igual que en Cueva El Abra, la mayor diversidad tipológica de artefactos con filos retocados fue realizada sobre OGSB y se evidencian las mismas etapas en la cadena operativa en la gestión de este tipo de roca (Bonnat 2016).

Por otra parte, en los sitios con ocupaciones efímeras que evidencian actividades logísticas, como por ejemplo Cueva La Brava (Bonnat y Mazzanti 2015), Amalia Sitio 2 (Bonnat et al. 2015), Abrigo la Grieta (Mazzanti et al. 2013), Cueva Burucuyá (Bonnat 2016) y Alero El Mirado (Mazzanti et al. 2013), se restringe la diversidad de rocas utilizadas. En estos sitios, si bien las ortocuarcitas son las rocas más utilizadas, la presencia de las dos variedades de esta roca (OGSB y OFB) varía de un sitio al otro, aspecto que está estrechamente relacionado con las actividades desarrolladas en cada uno de los ellos y con el patrón de movilidad y ocupación del paisaje por parte de los grupos cazadores-recolectores (Mazzanti y Bonnat 2013)

AGRADECIMIENTOS

Al Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica por el otorgar los subsidios PICT 08 (N° 1390) y PICT 2013 (N° 1979), y a la Universidad Nacional de Mar del Plata por brindar el espacio de trabajo. A mi directora de tesis doctoral y directora de los proyectos de investigación la Dra. Diana L. Mazzanti. A los evaluadores, Dr. Diego Rivero y anónimo, cuyos aportes ayudaron a mejorar este manuscrito. Todo lo expresado en este artículo es responsabilidad del autor.

BIBLIOGRAFÍA

Andrefsky Jr., W.

2009. The analysis of stone tool procurement, production and maintenance. Journal of Archaeological Research 17: 65-103.

Aschero, C.

1975. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos. Informe CONICET. Ms.

1983. Registro de Códigos para atributos descriptivos aplicados a artefactos líticos. Informe CONICET.

Aschero, C. y S. Hocsman

2004. Revisando cuestiones tipológicas en torno a la clasificación de artefactos bifaciales. En M. Ramos, A. Acosta y D. Loponte (eds.), Registros del Pasado 1: 2-25. Luján, Universidad Nacional de Luján.

Aschero, C., L. Manzzi y A. Gómez

1993-94. Producción lítica y uso del espacio en el Nivel 2b4 de Quebrada Seca 3. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XIX: 191-214.

Bamforth, D. B.

1986. Technological efficiency and tool curation. American Antiquity 51: 38-50.

Batalla, N.

2016. Studies of indigenous lithic procurement in Uruguay and their implications for Southern Cone archaeology. Journal of Lithic Studies 3: 265-292.

Bayón, C. y N. Flegenheimer

2004. Cambio de planes a través del tiempo para el traslado de roca en la Pampa Bonaerense. Estudios Atacameños 28: 59-70.

Bayón, C., N. Flegenheimer, M. Valente y A. Pupio

1999. Dime cómo eres y te diré de dónde vienes: Procedencia de rocas cuarcíticas en la región pampeana. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXIV: 187-235.

Bellelli, C., G. Guraieb y J. García

1985-87. Propuesta para el análisis y procesamiento por computadora de desechos de talla lítica (DELCO - Desechos Líticos Computarizados). Arqueología Contemporánea 2 (1): 36-53.

Binford, L.

1979. Organization and Formation Processes: Looking at Curated Tecnologies. Journal of Anthropological Research 35: 255-273.

Bonnat, G. F.

2014. Análisis de la tecnología lítica de la ocupación temprana del sitio Cueva El Abra (Buenos Aires, Argentina). Trabajo presentado en el VII Congreso de Arqueología de la Región Pampeana, libro de resúmenes: 19. Rosario, Santa Fe.

2016. Análisis de la organización de la Tecnología Lítica de Grupos Cazadores-recolectores tempranos del área de Tandilia Oriental (Buenos Aires), Tesis Doctoral Inédita, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Bonnat, G. y D. Mazzanti

2015. Análisis de la tecnología lítica de las ocupaciones humanas efímeras durante la transición Pleistoceno-Holoceno: el caso de Cueva La Brava (Buenos Aires, Argentina). Intersecciones en Antropología 16: 287-300

Bonnat, G., D. Mazzanti y G. A. Martínez

2015. Tecnología lítica y contexto geoarqueológico de la ocupación temprana del Sitio 2 de la localidad arqueológica Amalia, provincia de Buenos Aires (Argentina). Revista del Museo de Antropología 8 (2): 21-32.

Bonomo, M.

2005. Costeando las llanuras: arqueología del litoral marítimo pampeano. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología. Colección Tesis Doctorales.

Bonomo, M. y A. Blasi

2010. Base regional de recursos líticos del Delta del Paraná. Estudio petrográfico de artefactos y afloramientos en el sur de Entre Ríos. Cazadores-Recolectores del Conos Sur. Revista de Arqueología 4: 17-41.

Bonomo, M. y L. Prates

2014. La explotación de depósitos secundarios de rodados en el curso medio del Río Negro y el litoral Marítimo Pampeano. En P. Escola y S. Hocsman (eds.), Artefactos líticos, movilidad y funcionalidad de Sitios en Sudamérica. Problemas y Perspectivas: 77-92. Oxford, BAR International Series 2628.

Brea, M., D. Mazzanti y G. A. Martínez

2014. Selección y uso de los recursos madereros en cazadores-recolectores de la transición Pleistoceno Holoceno y Holoceno medio, sierras de Tandilia oriental, Argentina. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales Nueva Serie 16 (2): 129-141.

Catella, L., J. Moirano y F. Oliva

2010. Disponibilidad de materias primas líticas y su importancia para el análisis del uso del espacio y la organización de la tecnología en sociedades cazadoras recolectoras. En M. Berón, L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M. Carrera Aizpitarte (eds.), Mamül Mapu: pasado y presente desde la arqueología pampeana: 239-253. Ayacucho, Libros del Espinillo.

Colombo, M.

2012. Los cazadores y recolectores pampeanos y sus rocas. La obtención de materias primas líticas vista desde las canteras arqueológicas del centro de Tandilia. Tesis Doctoral Inédita. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata, La Plata.

Colombo, M. y N. Flegenheimer

2013. La elección de rocas de colores por los pobladores tempranos de la región Pampeana (Buenos Aires, Argentina): Nuevas Consideraciones desde las canteras. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 18 (1): 125-137.

Ericson, J.

1984. Toward the analysis of lithic production systems. En J. Ericson y Purdy (eds.), Prehistoric Quarries and Lithic Production: 1-9. Cambridge, Cambridge University Press.

Espinosa, S.

1995. Dr. Scholl y Monsieur Fleur: De talones a bulbos. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 16: 315-327.

Flegenheimer, N., C. Bayón, M. Valente, J. Femeninas y J. Valente

2003. Long distance tool stone transport in the Argentine Pampas. Quaternary International 109-110: 49-64.

Flegenheimer, N. y C. Weitzel

2017. Fishtail points from the Pampas of South America: Their variability and life histories. Journal of Anthropological Archaeology 45: 142-156.

Geneste, M.

1989. Economie des ressources lithiques dans le Mousterien du sud-ouest de la France. L'Homme de Neandertal 6: 75-97.

Inizan, M., M. Reduron-Ballinger, H. Roche y J. Tixier

1995. Technologie de la pierre taillée. Préhistoire de la Pierre Taillée, 4. Francia, Cercle de Recherches et d'Etudes Préhistoriques.

Karlin, C.

1991. Connaissances et savoir-faire: comment analyser un processus technique en prehistoire introduction. Tecnología y Cadenas Operativas Líticas. Treballs d'Arqueologia I: 99-124.

Leroi-Gourhan, A.

1964. Le geste et la parole I- Technique et langage. París Albin Michel.

Loponte, D., P. Tchilinguirian y R. Sacur Silvestre

2010. Caracterización de afloramientos de calizas silicificadas de la provincia de Entre Ríos (Argentina) y su vinculación con los circuitos de abastecimiento prehispánico. En M. Feuillet, M. Terzaghi, B. Colasurdo, J. Sartori y S. Escudero (eds.), Avances y Perspectivas en la Arqueología del Nordeste: 125-139. Buenos Aires.

Martínez, G. A. y D. Mazzanti

2017. Evidencia geoarqueológica de la transición Pleistoceno-Holoceno en reparos rocosos de Tandilia oriental (provincia de Buenos Aires). Relaciones de la Sociedad Argentina deAntropologíaXLII: 83-106.

Martínez, G., L. Prates, G. Flensborg, L. Stoessel, A. Alcaráz y P. Bayala

2015a. Radiocarbon trends in the Pampean region (Argentina). Biases and demographic patterns during the final Late Pleistocene and Holocene. Quaternary International 356: 89-110.

Martínez, S., G. Veroslavsky y F. Cabrera

2015b. Calizas del Queguay: un enfoque hacia la arqueología. Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos 1(2): 1-10.

Mazzanti, D.

1999. Secuencia arqueológica del sitio Cueva El Abra. Tandilia oriental, Provincia de Buenos Aires. Trabajo presentado en el XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Libro de resúmenes: 365. Córdoba.

2003. Human Settlements in Caves and Rockshelters during the Pleistocene-Holocene Transition in the Eastern Tandilia Range, Pampean Region, Argentina. En M. Salemme, N. Flegenheimer y L. Miotti (eds.), Where the south winds blow. Ancient Evidences for Paleo South Americans: 57-61. Center for the Studies of the First Americans (CSFA) and Texas University.

Mazzanti, D. y G. Bonnat

2013. Paisajes arqueológicos y cazadores-recolectores de la transición Pleistoceno-Holoceno. Análisis de las cuencas de ocupación en Tandilia oriental, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXVIII (2): 521-541.

Mazzanti, D., G. A. Martínez, M. Colobig, A. Zucol, E. Passeggi, M. Brea, G. Bonnat, G. Hassan, J. Soria,

J. Vera y C. Quintana

2013. Avances en los estudios arqueológicos, geoarqueológicos y paleoambientales en las sierras de Tandilia. Resultados preliminares en Alero El Mirador y Abrigo La Grieta. Revista del Museo de La Plata, Sección Antropología 13 (87): 59-76.

Mazzanti, D., G. A. Martínez y C. Quintana

2012. Early Settlements in Eastern Tandilia, Buenos Aires Province, Argentina: Archaeological Contexts and Site-Formation Processes. En L. Miotti, M. Salemme, N. Flegenheimer y T. Goebel (eds.), Special Edition: SOUTHBOUND. Late Pleistocene Peopling of Latin America: 115-119, Texas University.

Mazzia, N.

2011. El Ajarafe: Un espacio serrano ocupado efímeramente en diferentes momentos del Holoceno (Tandilia, Provincia de Buenos Aires). Revista del Museo de Antropología 4: 33-46.

2013. Cueva Zoro: nuevas evidencias sobre pobladores tempranos en el sector centro oriental de Tandilla. Intersecciones en Antropología 14: 93-106.

Messineo, P. y P. Barros

2015. Lithic raw materials and modes of exploitation in quarries and workshops from the center of the pampa grasslands of Argentina. Lithic Technology 40 (1): 1-20.

Munsell Soil, Color Chart

1975. Munsell Color, Baltimore, Company Inc. Maryland.

Nami, H.

1991. Desechos de talla y teoría de alcance medio. Un caso de Península Mitre, Tierra del Fuego. Shincal 3: 94-112.

2002. Más dilemas del mundo bipolar: los yunques... ¿también podrían ser percutores? Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXVII: 413-416.

2017. Silcrete as a valuable resource for stone tool manufacture and its use by Paleo-American hunter-gatherers in southeastern South America. Journal of Archaelogical Science: Reports 15: 539-560.

Nami, H. y C. Bellelli

1994. Hojas, experimentos y análisis de desechos de talla. Implicaciones arqueológicas para la Patagonia Centro-Septentrional. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 15: 199-224.

Nelson, M.

1991. The Study of technological organization. Archaeological Method and Theory 3: 57-100.

Oliva, F. y J. Moirano

1997. Primer informe sobre aprovisionamiento primario de riolita en Sierra de La Ventana. En M. Berón y G. Politis (eds.), Arqueología pampeana en la década de los '90. XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina: 137-146. San Rafael, Mendoza.

Pelegrin, J.

1995. Technologie lithique: le Chatelperronien de Roc de Combe (Lot), et de La Cote, (Dordogne). Paris: C.N.R.S. Cahiers du Quaternaire 20.

Pelegrin, J., C. Karlin y P. Bodu

1988. "Chaínes opératoires": un outil pour le préhistorien. Technologie préhistorique. Notes et Monographies techniques 25: 55-62.

Perles, C.

1991. Économie de la matiere premiére et economie de debitage: deux exempls grecs. Prehistoire et technologie lithique. URA 28 du CRA Cahier 1, CNRS, Paris.

Pigeot, N.

2003. La economía de la talla de la piedra. En D. Legoupil (ed.), Cazadores-recolectores de Ponsonby (Patagonia Austral) y su paleoambiente desde el VI al III milenio AC.: 117-164. Punta Arenas, Universidad de Magallanes.

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XLIII (1), enero-junio 2018: 87-112 Politis, G., M. Gutiérrez, D. Rafusen y A. Blasi

2016. The Arrival of Homo sapiens into the Southern Cone at 14.000 Years Ago. PLOES ONE 28: 1-28. Politis, G., M. Gutierrez y C. Scabuzzo

2014. Estado actual de las investigaciones en el sitio arqueológico Arroyo Seco 2. Serie Monográfica 5. INCUAAPA-CONICET. Facultad de Ciencias Sociales. UNCPBA. Olavarría.

Quintana, C., F. Valverde y A. Albino

2003. Registro de fauna del sitio cueva El Abra, Tandilia oriental, provincia de Buenos Aires. Actas XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Tomo 3: 317-324. Córdoba.

Teruggi, M., J. Kilmurray, C. Rapela y L. Dalla Salda

1974. Diques básicos en las Sierras de Tandil. Revista de la Asociación Geológica Argentina XXIX (1): 41-60.

Valverde, F.

2003. Análisis de los desechos líticos de la ocupación inicial del sitio Cueva Tixi (provincia de Buenos Aires): cadena operativa de producción y técnicas de talla tempranas. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXV: 129-206.

2004. Análisis comparativo de las secuencias de producción lítica en dos sitios correspondientes a la transición Pleistoceno/Holoceno, TandilIa Oriental. En G. Martínez, M. Gutiérrez, R. Curtoni, M. Berón y P. Madrid (eds.), Aproximaciones Contemporáneas a la Arqueología Pampeana. Perspectivas teóricas, metodológicas, analíticas y casos de estudio, 403-418. Olavarría, Facultad de Ciencias Sociales. UNCPBA.

Vecchi, R.

2016. Materias primas líticas de bolas de boleadora del sector bonaerense de la Región Pampeana. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XLI: 191-215.