INTRODUCCIÓN

La historia de ocupación de la cuenca superior del río San Juan Mayo (CSRSJM), al noroeste de la Puna de Jujuy, se mantiene aún como un interrogante. Situada a los márgenes de las dos esferas poblacionales definidas tradicionalmente para la región, correspondientes a los grupos etnohistóricos Yavi-Chicha y Casabindo-Cochinocas, las primeras interpretaciones propusieron que se habría tratado de una zona de interacción multiétnica (Krapovickas 1983; Tarragó 1984; Albeck y Ruiz 2003; De Feo et al. 2004, 2007; Pérez Pieroni 2013; Nielsen et al. 2015).

En los últimos años, las excavaciones realizadas en dos sitios de la quebrada de Pajchela -Pajchela Núcleo y Casas Quemadas- han aportado evidencias propias de la microrregión para avanzar sobre esta problemática (Vaquer 2016; Vaquer et al. 2020). Las ocupaciones de estos sitios están fechadas para el período de Desarrollos Regionales (PDR) Tardío (1200-1430 d.C.) y el período Inka/Colonial Temprano (1430-1660 d.C.). Los materiales cerámicos recuperados presentaron diseños que se vinculan con aquellos de otras zonas de la Puna. Sin embargo, hasta ahora solamente se habían realizado clasificaciones morfológicas y estilísticas generales de estos conjuntos, focalizados en los aspectos más inmediatamente visibles de la cerámica (Vaquer y Cámera 2019).

Tanto los desarrollos teóricos de la antropología de la tecnología aplicados a estudios ar- queométricos como los análisis recientes realizados en otras áreas de la región -Laguna de Pozue los- advierten sobre la importancia de tener en cuenta la totalidad de las elecciones tecnológicas tomadas durante la cadena operativa de producción cerámica para aproximarnos a las realidades sociales pasadas a partir de esta materialidad (Lemonnier 1986, 1992; Pérez Pieroni 2013; Calvo Trias y García Rosselló 2014). Efectivamente, los aspectos menos visibles en el producto final pueden estar guiados por intereses distintos a aquellos más expuestos a la mirada y valoración ajena (Gosselain 1992, 2000). Por todo esto, se propuso estudiar todos los aspectos tecnológicos de las prácticas de producción cerámica en la quebrada de Pajchela, tanto a nivel macroscópico como submacroscópico (Di Tullio 2022a).

En este trabajo se presentarán los resultados e interpretaciones obtenidos a partir del análisis submacroscópico de las pastas de una muestra de fragmentos cerámicos de los sitios Pajchela

Núcleo y Casas Quemadas. Estos estudios permitieron identificar las materias primas no plásticas utilizadas (hasta el nivel de precisión posible con las técnicas utilizadas) y aproximarse a sus formas de preparación a través de la definición de estándares de pastas. Se analizó también la asociación de estos aspectos con atributos de otras etapas de la cadena operativa, y se evaluaron los cambios temporales en las formas de selección y preparación de materias primas y de cocción. De este modo, pudo obtenerse una visión más completa de las elecciones tecnológicas tomadas en la cadena operativa de la producción cerámica y pudieron establecerse vínculos con las maneras de hacer identificadas para otras zonas de la Puna, contribuyendo así a la interpretación de la secuencia de ocupación de la quebrada de Pajchela. Sin embargo, se presentó también flexibilidad y falta de estandarización en las elecciones tecnológicas de la producción: no se encontraron correlaciones claras entre los modos de preparación de las pastas y otros atributos tecnológicos, ni tampoco se identificaron cambios significativos en los tipos de pastas entre los períodos estudiados. Esto complejiza y enriquece las interpretaciones respecto de las dinámicas de ocupación de la zona, sugiriendo que múltiples factores podrían haber incidido en las elecciones de materias primas y formas de preparación de las pastas en la quebrada de Pajchela durante el período mencionado, e invitando a repensar los límites entre las tradiciones tecnológicas regionales.

MARCO TEÓRICO

Los conceptos teóricos que guiaron esta investigación provienen de la antropología de la tecnología, que surge principalmente del trabajo de Lemonnier (1986, 1992). Este autor, recuperando los aportes pioneros de Mauss (1930) y Leroi-Gourhan (1964), propuso estudiar la tecnología reconociendo su carácter eminentemente social, en cuanto las elecciones tecnológicas tomadas a lo largo de la cadena operativa dependen no solo de limitaciones ambientales o funcionales, sino también de los conocimientos adquiridos por los/as artesanas/os en un entramado de relaciones (Gosselain 1992). En la misma línea, Calvo Trias y García Rosselló (2014) definen la cadena operativa como el “conjunto de acciones técnicas y operaciones físicas aprendidas socialmente que se dan en la secuencia de transformación, fabricación, uso y reparación de un objeto, cultural y socialmente estructurado a partir de recursos naturales también socialmente concebidos” (2014:18). Por eso, la antropología de la tecnología reconoce la importancia de estudiar todo el proceso de manufactura de los objetos para aproximarnos a las realidades sociales del pasado o del presente.

En diálogo con la teoría de la práctica (Bourdieu 2007 [1980], 2012 [1972]; Giddens 2003 [1984]), puede entenderse que los esquemas mentales y sociales que se producen y reproducen en la cadena operativa son disposiciones que se configuran a través del tiempo (habitus), dando lugar a tradiciones tecnológicas determinadas (Calvo Trias y García Rosselló 2014). A diferencia de la noción de estilo tecnológico, que refiere a la sumatoria de opciones tecnológicas que son parte constitutiva de un objeto (Sanhueza 2004), la idea de tradición tecnológica enfatiza justamente el carácter tradicional del proceso de transmisión del conocimiento tecnológico, generado en el pasaje de generación en generación (Pérez Pieroni 2013). Entonces, el concepto de tradición tecnológica hace referencia a las recurrencias en las prácticas de manufactura que permiten inferir grupos de artesanos y artesanas que comparten una determinada información sobre los modos de hacer (Gosselain 1992; Calvo Trias y García Rosselló 2012, 2014; Pérez Pieroni 2013).

De este modo, para aproximarse a prácticas sociales reproducidas por las personas que elaboraron la cerámica recuperada arqueológicamente es fundamental estudiar la totalidad de las elecciones involucradas en su cadena de producción: la selección de materias primas, la pre paración de las pastas, y las formas de modelado, de cocción y de diseño (Rye 1981; Cremonte 1989, 2005; Orton et al. 1997 [1993]; Cremonte y Bugliani 2006-9). Así, pueden enriquecerse las interpretaciones sobre las dinámicas de las poblaciones pasadas por dos motivos. Por un lado, porque al estudiar la cadena productiva completa se reducen las dificultades de la equifinalidad implicada por las interpretaciones basadas solamente en la información morfológica-estilística. Al respecto, Puente (2011) sostiene que “los aspectos que vemos como forma y decoración son sólo una pequeña consecuencia material de todo el proceso de manufactura” (2011:10). Por ende, esos atributos deben interrelacionarse con el conocimiento de las características invisibles-ocultas, es decir, aquellas que no son percibidas a simple vista, pero que nos brindan información signi ficativa sobre aspectos involucrados en su elaboración (Reedy y Reedy 1994). De este modo, el estudio de la totalidad de los rasgos tecnológicos permite un abordaje holístico de la variabilidad de la cerámica en todos sus aspectos (Rye 1981; Gosselain 1992, 2000; Reedy y Reedy 1994; Puente 2011, 2012, 2015).

Por otro lado, el enfoque que surge de la antropología de la tecnología permite considerar el rol activo de la cultura material en su contexto social y no pensar a la producción como un fenómeno aislado. En particular, en el caso de las características invisibles de la cerámica, al no ser percibidas tan inmediatamente, están menos influidas por otros/as que los aspectos visibles expuestos de forma más intensa a la valoración ajena y a la manipulación consciente (Gosselain 1992, 2000). De este modo, los conocimientos vinculados con la extracción y preparación de ma terias primas y los gestos técnicos del modelado de las piezas suelen permanecer más tiempo que aquellos como la forma y la decoración, en los que es más sencillo introducir cambios por ser más fácilmente copiados o modificados por influencia de terceros (Gosselain 2000; Cremonte 2005; Pérez Pieroni 2013). Las ideas sobre el modo de hacer de las etapas menos visibles son más estables y duraderas y, por lo tanto, están directamente relacionadas con las tradiciones tecnológicas que son producto del habitus (Bourdieu 2007 [1980]). Así, estos aspectos más estables de la producción son aquellos empleados con más frecuencia para caracterizar las tradiciones tecnológicas de la producción cerámica (Sanhueza 2004; Pérez Pieroni 2013, 2014, 2015; Falabella et al. 2015).

TRADICIONES TECNOLÓGICAS REGIONALES

La cerámica estuvo presente en los asentamientos y la vida cotidiana de los grupos de la Puna de Jujuy durante el PDR Tardío-Inka/Colonial Temprano y ha sido ampliamente investigada para aproximarse a su historia. La mayoría de los estudios sobre alfarería en la región se han enfocado en el análisis estilístico, relacionando patrones de forma y diseño con grupos sociales registrados durante la conquista española (Albeck y Ruiz 2003; Cremonte 2006; Palomeque 2006; Balesta y Williams 2007; Ávila 2009; Angiorama et al. 2018). De este modo, los atributos morfo-estilísticos de la cerámica se definieron como uno de los rasgos diagnósticos de los dos grupos principales de la Puna de Jujuy -Yavis y Casabindos- y su aparición en distintos sitios arqueológicos fue interpretada como huella de su presencia en un área determinada (figuras 1 y 2).

En las últimas décadas, diversos investigadores han estudiado también los aspectos tecno lógicos de la cerámica recuperada arqueológicamente en la región (Krapovickas 1983; Fernández 1988-89; García 1999; Cremonte et al. 2007; Solá 2007; Pérez Pieroni 2013). Para el caso de la cerámica de tipo Yavi, Krapovickas (1983) presentó especial interés por la composición de sus pastas, definiéndola incluso como un rasgo diagnóstico de este estilo. Sin embargo, hasta ahora solamente Pérez Pieroni (2013) ha realizado un estudio de las cadenas operativas completas de la cerámica recuperada arqueológicamente para el área de la Laguna de Pozuelos. A través del análisis de todos los atributos tecnológicos de los fragmentos y de piezas completas, la autora propuso esquemas hipotéticos de los pasos que habrían seguido los alfareros y las alfareras durante la producción. Así, pudo identificar tradiciones tecnológicas compartidas detrás de la cerámica decorada y la no decorada, y establecer sus correspondencias con los estilos Yavi y Casabindo definidos previamente para la región. A continuación, se presentarán las características de dichas tradiciones tecnológicas correspondientes a las etapas de la cadena productiva alfarera que son objeto de interés del presente trabajo.

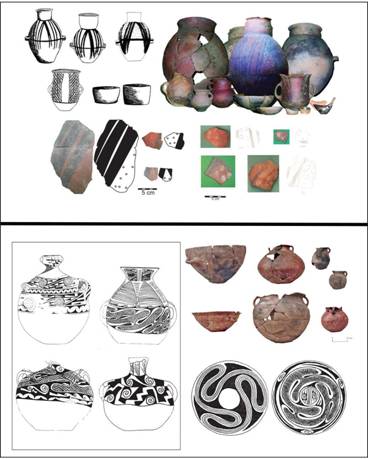

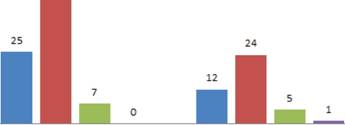

Figura 1:Distribución de los dos principales estilos decorativos de la cerámica en la estratigrafía los sitios a nivel regional. Elaboración propia

La primera corresponde a lo que tradicionalmente se llamó el estilo Yavi o Yavi-Chicha, cuya distribución abarca desde el extremo norte de la Puna hasta el norte de la Laguna de Pozuelos (Krapovickas 1970, 1983; Ávila 2005, 2009). Con respecto a la selección de materias primas, como fue mencionado, Krapovickas (1975, 1978; Krapovickas et al. 1989) señaló las inclusiones de gránulos blancos visibles macroscópicamente como rasgo característico de este estilo. Él las definió como lutitas areniscosas de la Formación Acoyte. Más tarde, Cremonte et al. (2007) realizaron análisis petrográficos por cortes delgados para identificar con mayor precisión estas inclusiones, indicando que correspondían a pelitas alteradas a muscovita-sericita-cuarzo (Cremonte et al. 2007). Pérez Pieroni (2013) también identificó este tipo de inclusiones en la cerámica de Pozuelos y de Santa Catalina, acompañadas predominantemente por otros litoclastos sedimentarios de color gris o rosado y, en menor medida, por cuarzo traslúcido, biotita y otros litoclastos sedimentarios rojos y marrones (Pérez Pieroni 2013). Sin embargo, esta autora resalta que la cerámica más tosca de esta tradición puede presentar mayores cantidades de cuarzo o de mica que gránulos blancos.

Respecto de la preparación de dichas materias primas, las pastas de la tradición Yavi son predominantemente de textura porosa y de aspecto compacto o muy compacto, presentando resis tencia a la fractura. El tamaño relativo de las cavidades -por oposición visual entre materiales- es mayormente pequeño (Pérez Pieroni 2013). La abundancia de las inclusiones no es muy densa -alrededor del 20%- y su orientación es irregular o regular parcial. Su granulometría es diversa, de finas a gruesas, y su redondez se mantiene entre subangulares y subredondeadas (sobre la base de comparaciones visuales con las tarjetas de descripción sedimentológicas de la Primera Reunión

Figura 2:. Arriba: ejemplos de piezas y características morfo-estilísticas Casabindo de otras áreas de la Puna. Tomados y modificados de Albeck y Ruiz (1997), Pérez Pieroni (2013), Zaburlín (2015) y Albeck (2019). Abajo: ejemplos de piezas y características morfo-estilísticas Yavi de otras áreas de la Puna.

Tomado y modificado de Krapovickas y Aleksandrowiscz (1990) y Ávila (2005, 2011)

Argentina de Sedimentología de 1986, Pérez Pieroni 2013). Los colores de pastas predominantes son ante, anaranjado y rojo claro en las piezas más trabajadas, y de colores castaño o rojizo en las menos elaboradas. Esto se debe a que otra característica de esta tradición es la predominancia de las cocciones oxidantes completas (Ávila 2009).

La segunda tradición tecnológica de la cerámica de la Puna es aquella asociada al estilo Casabindo -también llamado Doncellas, Queta o Aguas Calientes- que se distribuye en la sección central y septentrional de la región, entre el sur de la Laguna de Pozuelos y la zona de la cuenca de Miraflores-Guayatayoc (Palomeque 2006; De Feo et al. 2007; Albeck y Zaburlín 2008; Albeck y Palomeque 2009; Pérez Pieroni 2013; Albeck 2019). Las características decorativas y morfo lógicas de este estilo han sido sistematizadas extensamente por Zaburlín (2015). Sin embargo, el trabajo de Pérez Pieroni (2013, 2015) fue el primero en analizar todos los aspectos tecnológicos de esta tradición, incluyendo la composición y características de las pastas.

Respecto de este último punto, las materias primas de la tradición Casabindo son más va riables que las Yavi, incluyendo litoclastos sedimentarios de múltiples colores (rojos, morados, marrones, grises y blancos) en distintas proporciones, así como también gran cantidad de mica y cuarzo (Pérez Pieroni 2013). La abundancia de mica en algunas piezas ya había sido señalada previamente por Ottonello (1973) a partir de observaciones macroscópicas (Albeck y Ruiz 2003), lo cual llevó a la autora a sugerir la posibilidad de que hayan sido agregadas intencionalmente. Sin embargo, Pérez Pieroni (2013) observó que estas materias primas coinciden con la geología de arenas locales, sugiriendo que el agregado de este antiplástico podría haber sido también de carácter no intencional.

En cuanto a la preparación de dichas materias primas, las pastas de la tradición Casabindo son predominantemente de textura porosa y de aspecto compacto, con poca resistencia a la fractura. El tamaño relativo de las cavidades es pequeño o grande. La abundancia de las inclusiones es muy densa -alrededor del 30%- y su orientación es irregular. Su granulometría es diversa, de finas a gruesas, y su redondez se mantiene entre subangulares y subredondeadas (sobre la base de comparaciones visuales con las tarjetas de descripción sedimentológicas de la Primera Reunión Argentina de Sedimentología de 1986, Pérez Pieroni 2013). Los colores de pastas predominan tes son marrones, rojizos y grises, debido a que las cocciones en esta tradición se realizaban en atmósferas oxidantes incompletas o reductoras.

Las características de las primeras etapas de la cadena operativa de estas tradiciones tecno lógicas regionales fueron fundamentales para contrastar los estándares de pastas definidos para la muestra proveniente de la quebrada de Pajchela. A continuación, se presentarán el área de estudio y los sitios de donde provino la muestra analizada.

ÁREA DE ESTUDIO

Las investigaciones arqueológicas en la CSRSJM tuvieron un desarrollo bastante tardío en comparación con otras zonas cercanas (Carreras 2016; Pey 2016). Inicialmente, a partir de su material de superficie la CSRSJM fue considerada alternativamente como una zona de interacción multiétnica simultánea entre Casabindos, Yavi-Chichas y pastores locales; como un lugar que recién fue ocupado de forma permanente por los grupos Yavi-Chichas durante el período Inka; o como un espacio por fuera de los límites de ambos grupos agrícolas (Krapovickas 1983; Tarragó 1984; Albeck y Ruiz 2003; De Feo et al. 2004, 2007; Nielsen et al. 2015).

Los trabajos del proyecto de investigación arqueológico y antropológico Pallqa, iniciados en 2010, fueron los primeros en realizar estudios a escala microrregional en las inmediaciones del poblado actual de Cusi Cusi (Rinconada) (Vaquer 2016; Vaquer et al. 2020). El paisaje arqueoló gico local se caracteriza por elementos que sugieren un desarrollo prolongado del modo de vida pastoril con participación en el tráfico intrarregional. Esto se vio alterado en los períodos Tardío e Inka/Colonial Temprano por la construcción de complejos agrícolas de mayor escala (Pey 2016, 2021). Uno de ellos es el Complejo Agrícola Pajchela situado en la quebrada de Pajchela, dentro del cual se encuentran los dos sitios objeto de esta investigación: Pajchela Núcleo (PJN) y Casas Quemadas (CQ) (figura 3).

Se trata de asentamientos con estructuras habitacionales y agrícolas. En cada uno se excavó un recinto habitacional completo y se interpretaron distintos componentes en función de la estratigrafía, los fechados y la distribución de los materiales recuperados (Vaquer 2016; Vaquer et al. 2020). Así, para cada sitio se distinguieron tres componentes (C3, C2, C1). El Recinto 1 de PJN fue excavado en dos cuadrículas, mientras que el de CQ fue dividido en cuatro cuadrículas. El C3 de PJN cuenta con dos fechados que ubican la primera ocupación del recinto en el PDR Tardío1, mientras que los C2 y C1 corresponderían a ocupaciones esporádicas posteriores (Vaquer et al. 2020). Para el recinto de CQ, se cuenta dos fechados del C2 que sitúan su ocupación entre fines del siglo XVI y principios del siglo XVII2, en el período entre la conquista Inka y el período Colonial Temprano (Vaquer 2016).

Figura 3. Ubicación de los sitios de proveniencia de la muestra estudiada

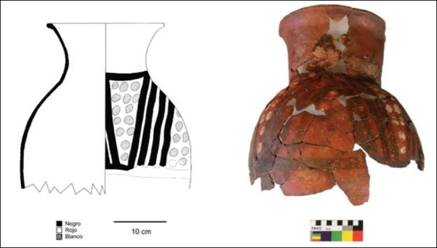

Una de las materialidades más abundantes recuperadas en ambos sitios fue la cerámica. En PJN se recuperaron 616 fragmentos, con un número mínimo de 35 piezas, y en CQ se recuperaron 3.586 fragmentos de alfarería, con un número mínimo de 126 piezas. En función de una primera clasificación estilística, se distinguió que en la ocupación del PDR Tardío -el C3 de PJN- los fragmentos decorados más abundantes son aquellos conocidos como Casabindo, que representan un 35% (162:465) del conjunto. Entre ellos, un 70% de la pieza pudo remontarse formando una vasija subglobular compuesta (figura 4). Hay otras materialidades del sitio (los monolitos de piedra, los tipos de estructura de producción agrícola y el montículo-plataforma) que también remiten al área de Doncellas-Casabindo (Vaquer et al. 2020). En cambio, en las ocupaciones posteriores, tanto de PJN (C2 y C1) como en los tres componentes de CQ predomina la cerámica decorada de tipo Yavi (PJN: 11%, 18: 151; CQ: 323: 3586).

Las evidencias de PJN y de CQ tomadas en conjunto sugieren que la presencia de mate riales vinculados con la esfera de interacción Yavi-Chicha son posteriores a los materiales de la esfera Casabindo. Pero esto podría deberse tanto a la presencia efectiva de esas poblaciones en la quebrada de Pajchela durante esos períodos, como a prácticas de intercambio o de influencia en la manufactura. Para aportar a la discusión de esta problemática es necesario ir más allá de las clasificaciones morfológico-estilísticas que se hicieron hasta ahora (Vaquer y Cámera 2019) y analizar en cambio otras características tecnológicas de la cerámica recuperada en los asenta mientos de la quebrada de Pajchela.

Figura 4: Izquierda: perfil de la vasija de decoración Casabindo remontada en un 70%. Derecha:

fotografía del cántaro remontado

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Del total de 4.202 fragmentos y un mínimo de 161 piezas recuperados en ambos sitios, se realizó una selección específica de elementos para estudiar. Una primera etapa de la investigación consistió en el análisis macroscópico de diversos atributos tecnológicos de la cerámica -gestos de modelado, marcas de herramientas, tratamientos de superficie, forma, decoración, cocción- cuyos resultados han sido presentados en otras publicaciones (Di Tullio 2022a, 2022b). Para la observación macroscópica, en el caso de PJN, se eligieron las UP -unidades de procedencia es- tratigráfica- con mayor cantidad y diversidad de material cerámico. Para CQ se aplicó el mismo criterio, pero limitando la selección de UP a aquellas de la cuadrícula 2, por tratarse del contexto más estudiado al momento de iniciarse esta investigación (Vaquer 2016; Vaquer y Cámera 2019). De este modo, se seleccionó una muestra total de 875 fragmentos para el análisis macroscópico: 369 fragmentos de PJN (59% del total), y 506 de CQ (14% del total).

Durante el análisis macroscópico fue posible remontar diversos fragmentos entre sí, o agru parlos como piezas hipotéticas (grupos de fragmentos) en función de características tecnológicas similares. Esto permitió definir un número mínimo de piezas (NMP) de 71 para PJN y de 40 para CQ. A su vez, es relevante que la muestra de CQ se halló en un alto estado de fragmentación, con un 61% de los tiestos correspondientes a tamaños pequeños y 11% a muy pequeños3, lo cual dificultó el remontaje y ensamblaje de piezas. La clasificación en grupos de fragmentos también fue relevante para la posterior definición de la muestra para ser estudiada en la segunda etapa de la investigación, es decir, el análisis submacroscópico, que se detallará a continuación.

Definición y características de la muestra

Debido al carácter destructivo del procedimiento, el muestreo para el análisis submacros cópico fue dirigido y estratificado en función de los siguientes criterios. En primer lugar, se ana lizaron todos los fragmentos con características diagnósticas de forma (bordes, bases, puntos de inflexión, asas) debido a que permiten contar con información sobre la orientación de los gestos técnicos. En segundo lugar, de los fragmentos que remontaban entre sí, se analizó solamente uno. Respecto de aquellos que no remontaron, pero que podían ensamblarse como parte de la misma pieza debido a sus características macroscópicas, todos fueron observados por lupa binocular sin realizar la fractura fresca para evaluar su agrupamiento. Cuando pudo corroborarse la pertenencia a la misma pieza solamente se fracturó un fragmento del grupo; mientras que si hubiese algún elemento particular cuyo agrupamiento generara dudas, también ese fue fracturado. Asimismo, en los casos en los que se descartó el agrupamiento, todos los fragmentos fueron fracturados y analizados. Por último, se consideraron todos aquellos fragmentos que no pudieron ser agrupados o asociados a otros, pero que presentaron superficies con tratamientos distintivos.

De este modo, se observaron un total de 198 fracturas frescas, cuyas características morfo lógicas, estilísticas y de agrupamiento se detallan en las tablas 1 y 2. Los fragmentos diagnósticos de forma constituyeron un 11% de la muestra total (97:875) y un 49% de la muestra submacros cópica (97:198). En esta instancia, los estilos fueron entendidos como conjuntos de tratamientos de superficies, con similitudes inequívocas con aquellos identificados en la literatura regional. La clasificación como Inka de algunos fragmentos se mantiene como hipotética debido a que se trata de fragmentos pequeños y aislados.

Tabla 1: Cantidad, tipos y estilos de fragmentos analizados sub-macroscópicamente por componente de CQ. Abreviaturas: COMP = componente, Indet. = Indeterminados

COMP

n.°

bases

n.°

bordes

agrupados

no

agrupados

N.° total

Estilos representados

1Alisados: 5, Casabindo: 1, Yavi: 1, Interior Negro Pulido: 1, Indet: 1

211

Alisados: 4, Yavi: 2, Interior Negro Pulido: 1, Indet: 4

328

18

43

61

Alisados: 29, Alisado Interior Pulido:

3, Casabindo: 7, Yavi: 5, Interior Negro Pulido: 10, Indet: 7

Tabla 2: Cantidad, tipos y estilos de fragmentos analizados sub-macroscópicamente por componente de CQ. Abreviaturas: COMP = componente, Indet. = Indeterminados

COMP*

n.°

bases

n.°

bordes

n.° asas

N.° total

Estilos representados

223

75

Alisados: 28, Yavi: 19, Interior Negro Pulido: 8, Indet: 16, Inka: 3, Negro sobre Rojo: 1

320

42

Alisados: 15, Yavi: 10, Interior Negro Pulido: 6, Indet: 8, Inka: 1

Procedimiento de análisis

El análisis submacroscópico consistió en observaciones por lupa binocular MOTIC DM 39C (20 a 40 X) de las fracturas frescas de una muestra seleccionada. Se consignó la información de las pastas de cada fragmento en una planilla, a través de un código analítico elaborado con las variables obtenidas y modificadas de Rye (1981), Zagorodny (1996), Orton et al. (1997), Cremonte y Bugliani (2006-9) y Pérez Pieroni (2009, 2013). Se registraron así los atributos expuestos en la Tabla 3. Se emplearon gráficos de comparación visual para definir estos atributos, publicados en Orton etal. (1997) o en las cartas tarjeta de la Primera Reunión Argentina de Sedimentología (1986).

Tabla 3: Atributos registrados sobre las fracturas frescas de la muestra a partir de la observación sub-macroscópica

Atributos de la fractura y de las cavidades

Aspecto general

muy compacto, compacto o no compacto

Textura

laminar, porosa o floja

Resistencia

muy resistente, resistente, quebradiza o deleznable

Regularidad

irregular, regular recta, regular concoidea

Tamaño de las cavidades

grandes, pequeñas o ambas

Atributos de la cocción

Tipo de cocción

oxidante completa, oxidante incompleta, oxidante por fuera/reductora por dentro, reductora

Distribución del color

uniforme o no uniforme

Color de las pastas

de lados de la superficie externa e interna

Atributos de las inclusiones no plásticas

Observación

a ojo desnudo o solo en lupa binocular

Densidad

poco densas (5%-10%), densas (20%) y muy densas (30%)

Orientación

irregular, regular parcial o regular total

Granulometría

muy grueso, grueso, mediano, fino, muy fino

Selección

muy pobre, pobre, moderada, buena, muy buena

Redondez

muy anguloso, anguloso, subanguloso, subredondeado, redondeado y muy redondeado

Tipos de inclusiones y sus proporciones

minerales (cuarzo, mica, félsicos), líticos (litoclastos sedimentarios), tiesto molido

Posteriormente, cada fragmento analizado por lupa binocular fue asignado a un determinado grupo de pasta (GP). Estos estándares fueron definidos a partir de las diferencias presentadas en las variables de densidad y de componentes mayoritarios y minoritarios de las inclusiones, siguiendo así los criterios identificados en la literatura previa (Rye 1981; Zagorodny 1996; Orton et al. 1997; Cremonte y Bugliani 2006-9; Pérez Pieroni 2009, 2013).

RESULTADOS Grupos de pastas

En total, se definieron 9 estándares o grupos de pastas (GP), cuyas características se pre sentan a continuación.

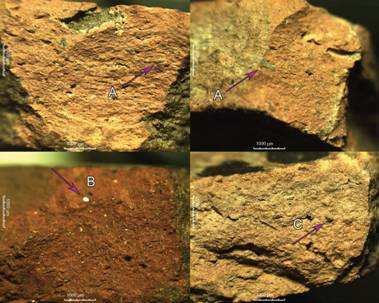

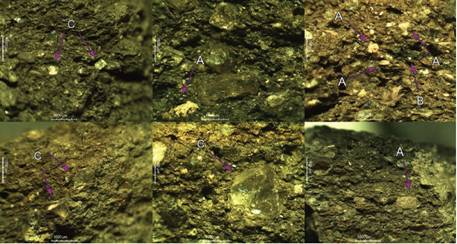

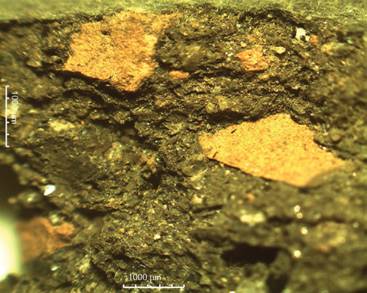

Los GP 1 (n=5) y GP 2 (n=4) se caracterizan por presentar baja densidad de inclusiones (de 5 a 10%) (figura 5). En ambos grupos se trata de pastas de aspecto muy compacto, muy resistentes a la fractura, con cavidades mayormente pequeñas. Las cocciones son predominantemente oxidantes completas. En cuanto a sus inclusiones, no son visibles a ojo desnudo, presentan una orientación irregular, una selección de buena a muy buena, y un grado de redondez variable de subangular a subredondeado. Entre sus componentes mayoritarios, ambos grupos presentan cuarzo traslúcido y blanco y mica, mientras que, entre los componentes minoritarios, ambos presentan minerales félsicos indeterminados. El GP 1 fue distinguido del GP 2 por presentar también litoclastos sedimentarios grises y rojizos entre sus componentes mayoritarios.

Figura 5: Fotografías de los grupos de pastas 1 y 2. A) Ejemplos de litoclastos.

B) Ejemplo de mica. C) Ejemplo de cuarzo

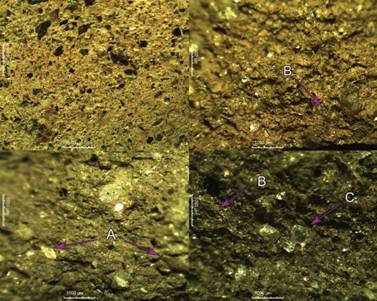

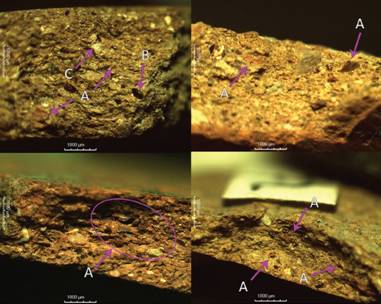

Los GP 3 (n=10) y GP 4 (n=9) se caracterizan por presentar mica como componente ma- yoritario entre sus inclusiones (figura 6). Ambos grupos presentaron aspectos compactos, con cavidades de tamaños variables y cocciones predominantemente oxidantes incompletas. Sus inclusiones son visibles a ojo desnudo y se presentan en alta densidad (30%), con orientación irregular, selección de pobre a moderada, y el grado de redondez variable de angular a redondea do. Ambos presentaron también cuarzo entre sus inclusiones. El GP 4 se distingue del GP 3 por presentar litoclastos blancos, grises y rojizos entre sus componentes.

Los GP 5 (n=48), GP 6 (n=40) y GP 7 (n=16) se caracterizan por presentar cuarzo como componente mayoritario (figura 7). El GP 5 es el más abundante de la muestra (48:198). Los tres tienen aspecto compacto, fracturas quebradizas, cavidades pequeñas y grandes y tipos de cocción variables. Las inclusiones son visibles a ojo desnudo en todos los casos, presentándose en alta densidad (30%), con orientación irregular, selección de muy pobre a moderada y con grado de redondez entre angular y redondeado. Entre sus componentes, el GP 5 presenta solamente mica y minerales félsicos indeterminados en sus inclusiones minoritarias. El GP 6, en cambio, presenta litoclastos sedimentarios blancos, grises y rojizos entre sus componentes minoritarios, mientras que el GP 7 también presenta esos litoclastos, pero entre sus componentes mayoritarios.

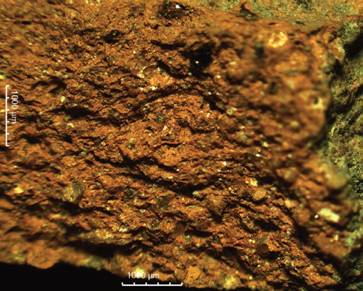

Por último, los GP 8 (n=25) y GP 9 (n=39) se caracterizan por presentar litoclastos como componentes mayoritarios. El GP 8 está compuesto por pastas de aspecto compacto, resistentes a la fractura, con cavidades pequeñas y grandes y de cocción variable (figura 8). Sus inclusiones son visibles a ojo desnudo, en una densidad al 20%, con orientación irregular o regular parcial, de selección de pobre a moderada y con un grado de redondez de subangular a redondeado. Se distingue por presentar litoclastos sedimentarios multicolores (rojizos, morados, marrones) entre sus componentes mayoritarios, mientras que en los componentes minoritarios se encuentran litoclastos blancos y grises, cuarzos traslúcidos y minerales félsicos indeterminados. Este tipo de pastas ha sido previamente asociado a la tradición tecnológica Casabindo (Pérez Pieroni 2013).

Figura 6:Fotografías de los grupos de pastas 3 y 4. A) Ejemplos de litoclastos. B) Ejemplos de micas. C) Ejemplo de cuarzos traslúcidos

Figura 7: Fotografías de los grupos de pastas 5, 6 y 7. A) Litoclastos. B) Mica. C) Cuarzo

En cuanto al GP 9, se trata de pastas de aspecto aún más compacto, de mayor resistencia a la fractura, y con cocciones predominantemente oxidantes incompletas (Figura 9). Sus inclusiones también son visibles a ojo desnudo, en densidades del 20% al 30%, con orientación irregular o regular parcial, selección de pobre a buena, y grado de redondez de subangular a redondeado. Se distingue por presentar litoclastos sedimentarios blancos y grises entre sus componentes mayo- ritarios, además del cuarzo. Entre sus componentes minoritarios, en cambio, se encuentran los litoclastos multicolores, mica y minerales félsicos indeterminados. Este grupo de pastas presenta características muy similares a lo que se denomina como “pasta Yavi” en la región (Ávila 2005; Pérez Pieroni 2013).

Figura 8: Fotografías del grupo de pastas 8. A) Litoclastos. B) Mica. C) Cuarzos

Figura 9: Fotografías del grupo de pastas 9. Debido a la abundancia de litoclastos blancos, se señalizaron solamente ejemplos de mica (B) y cuarzo (C)

Distribución de grupos de pastas

Todos los componentes temporales estudiados presentaron variabilidad en los grupos de pastas representados, y todos los grupos de pastas definidos estuvieron presentes en las muestras de ambos sitios. A continuación, se detallarán las frecuencias de cada grupo de pastas para cada componente y su correspondencia con determinados estilos.

Tabla 4: Distribución de los estilos cerámicos clasificados dentro de cada GP definido para la muestra de PJN, por cada componente.

GP

C1 (n= 9)

C2 (n= 11)

C3 (n= 61)

GP1

Yavi: 1

Indet.: 1

Yavi: 1

GP2

Yavi: 1; Int. Neg. Pul.: 1

GP3

Alisado: 1

Alisado Int. Pul.: 2, Alisado: 1.

GP4

Alisado: 1

Alisado: 1; Int. Neg. Pul.: 1

GP5

Alisado: 3; Int. Neg. Pul.: 2

Alisado: 1

Alisado: 10; Int. Neg. Pul.: 1; Indet.: 1

GP6

Alisado: 1

Alisado: 1

Alisado: 13; Yavi: 1; Int. Neg. Pul: 1; Indet.: 1

GP7

Yavi: 1

Int. Neg. Pul.: 2

GP8

Casabindo: 1

Indet.: 2, Yavi: 1, Int. Neg. Pul.: 1

Casabindo: 6; Indet.: 3; Int. Neg. Pul.: 1; Alisado: 1

GP9

Indet.: 1

Alisados: 3, Int. Neg. Pul.: 2, Yavi: 1, Indet.:

1; Alisado Int. Pul.: 1

Abreviaturas: Indet. = Indeterminados, Int. Neg. Pul. = Interior Negro Pulido

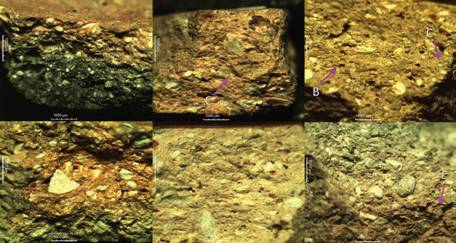

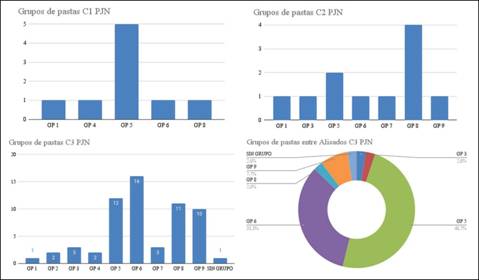

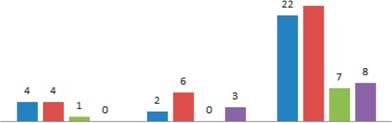

Figura 10: Frecuencias de grupos de pastas para cada componente de PJN. Abajo a la derecha: proporciones de GPs entre fragmentos Alisados del componente 3 de PJN

Figura 11: Distribución de los tipos de cocción identificados por fractura fresca en cada componente de Pajchela Núcleo. Abreviaturas: O. = oxidante; Oxid/Red = oxidante por fuera/reductora por dentro;

COMP = componente

Con respecto a PJN, se analizaron submacroscópicamente 81 fragmentos. En la tabla 4 se sintetiza la distribución de los distintos estilos cerámicos representados entre los GP definidos. La figura 10 muestra las frecuencias de los GP para cada componente, así como también las propor ciones de GP entre fragmentos de tipo Alisado del C3 de PJN. Se resalta esta última información por tratarse del tipo cerámico más abundante y asociado a las prácticas domésticas cotidianas.

Con respecto a la cocción, la figura 11 muestra que no se registraron cocciones en atmós feras reductoras en las pastas analizadas en el C1, siendo la distribución equitativa entre aquellas oxidantes completas (4:9; 44%) e incompletas (4:9; 44%), con un caso de oxidante por fuera/ reductora por dentro. Para el C2, se registraron cocciones en atmósferas reductoras en 3 (27%) pastas analizadas en este componente, entre las cuales la mayoría (54%) es oxidante incompleta, y oxidante completa en 2 casos (18%). Por último, el C3 presentó en su mayoría cocciones en atmósferas oxidantes incompletas (40%), seguidas de oxidantes completas (36%). Se presentaron también 8 casos de cocciones reductoras (13%) y un 11% de cocciones oxidantes por fuera y reductoras por dentro (figura 11).

De PJN, hubo un solo fragmento que no pudo ser categorizado dentro de ningún grupo: se trata de un fragmento de escudilla de tipo Alisado que presentó unas inclusiones rojas distintas del resto de los litoclastos rojizos identificados para las demás pastas (figura 12). Por su angulosidad y su aspecto arcilloso y compacto se consideró la posibilidad de que se trate de tiesto molido, pero la irregularidad de tamaños y las inclusiones muy finas que a su vez contiene pone en duda dicha interpretación. En caso de tratarse de una roca de origen sedimentario, sería distinta de aquellas de los demás fragmentos. Es necesario otro nivel de análisis para poder determinarlo.

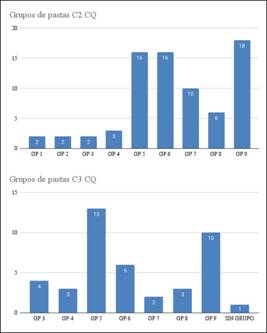

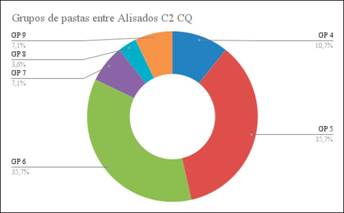

En cuanto a CQ, del C2 se fracturaron y analizaron 75 fragmentos (figuras 13 y 14). En la tabla 5 se sintetiza la distribución de los distintos estilos cerámicos representados entre los GP definidos. La figura 13 muestra las frecuencias de los GP para cada componente, y la figura 14 resalta las proporciones de GP entre fragmentos de tipo Alisado del C2 de CQ.

Con respecto a la cocción, la figura 15 muestra que en el C2 se registraron en su mayoría cocciones en atmósferas oxidantes incompletas (57%), seguidas de las oxidantes completas (33%). Se presentaron también 7 casos de cocciones oxidantes por fuera y reductoras por dentro (9%) y ningún caso de cocciones en atmósferas reductoras. Con respecto al C3, se registraron en su mayoría cocciones en atmósferas oxidantes incompletas (57%), seguidas de las oxidantes completas (28%). Se presentaron también 5 casos de cocciones oxidantes por fuera y reductoras por dentro (11%) y solamente 1 caso de cocción en atmósfera reductora (figura 15).

Figura 12: Fotografía de pasta del C3 de PJN que no pudo ser clasificada dentro de ningún GP

Tabla 5:Distribución de los estilos cerámicos clasificados dentro de cada GP definido para la muestra de CQ, por cada componente

GP

C2 (n= 75)

C3 (n= 42)

GP1

Yavi: 1

GP2

Yavi: 1

GP3

Indet: 2

Alisados: 4

GP4

Alisado: 3

Alisados: 2; Indet.: 1

GP5

Alisado: 10; Indet.: 4; Int. Neg. Pul.: 1; Inka: 1

Alisados: 6; Indet.: 5; Int. Neg. Pul.: 2

GP6

Alisado: 10; Int. Neg. Pul.: 2; Indet.: 2; Yavi:

1; Inka: 1

Yavi: 2; Alisados: 2; Int. Neg. Pul.: 1; Indet.: 1

GP7

Indet.: 4; Alisados: 2; Yavi: 2; Yavi Alisado:

1; Int. Neg. Pul.: 1

Alisado: 1; Int. Neg. Pul.: 1

GP8

Indet.: 3; Yavi: 2; Alisado: 1

Yavi: 1; Alisado: 1; Yavi Alisado: 1

GP9

Yavi: 8; Int. Neg. Pul.: 4; Alisados: 2; Yavi Alisado: 1; Indet.: 1; Negro sobre Rojo: 1; Inka: 1

Yavi: 4; Int. Neg. Pul.: 2; Indet.: 2; Yavi Alisado: 1; Inka: 1

Abreviaturas: Indet. = Indeterminados, Int. Neg. Pul. = Interior Negro Pulido.

Figura 13: Frecuencias de grupos de pastas para cada componente de Casas Quemadas

Figura 14: Grupos de pastas representados entre los fragmentos Alisados del C2 de CQ (n= 28)

Hubo un solo fragmento de la muestra submacroscópica de CQ que no pudo ser categorizado dentro de ningún grupo: se trata de un fragmento con ambas superficies alisadas y pintadas de color rosado, clasificada comoYavi. En su pasta presentó unas inclusiones blancas indeterminadas, que podrían ser de vidrio volcánico pumíceo o un feldespato alterado (figura 16). Será necesario realizar estudios petrográficos para determinarlo.

Figura 15: Distribución de los tipos de cocción identificados por fractura fresca en cada componente de Casas Quemadas. Abreviaturas: O. = oxidante; Oxid/Red = oxidante por fuera/reductora por dentro;

COMP = componente

Figura 16: Fotografía de pasta del C3 de CQ que no pudo ser clasificada dentro de ningún GP

DISCUSIÓN

En este apartado se sintetizarán los resultados obtenidos en este nivel de análisis en relación con las elecciones tecnológicas tomadas en las primeras etapas de la cadena operativa alfarera, así como también con respecto a la cocción. A su vez, se discutirán estos resultados poniéndolos en diálogo con la literatura previa sobre la región.

Obtención y selección de materias primas

El análisis submacroscópico permitió identificar categorías generales de inclusiones no plásticas utilizadas en las pastas de la muestra cerámica. La más abundante de toda la muestra fue el cuarzo, principalmente traslúcido o lechoso. También la mica se presentó en casi todos los fragmentos, en distintas proporciones, y se trata de una mica de color oscuro y brillo dorado, probablemente biotita. Debido a su abundancia, puede sugerirse que estas dos materias primas deben estar presentes en las arenas locales, siendo poco probable que haya sido un agregado buscado intencionalmente, si bien queda por evaluarse su presencia en las fuentes de arcilla. Se observaron también litoclastos sedimentarios de distintos colores: blancos, grises, rojos, morados y marrones. Lo más probable es que se trate de pelitas, por su correspondencia con las identificadas por Krapovickas (1983), Cremonte et al. (2007) y Pérez Pieroni (2013). Como ya fue establecido por estos autores, son rocas que provienen de diversas formaciones de la Puna jujeña, como por ejemplo la Formación Acoyte. Otros tipos de inclusiones registradas fueron minerales félsicos varios.

Una diferencia destacable con la cerámica procedente de otros sitios de la región se pre senta en la alta proporción del cuarzo entre las materias primas identificadas. En muchos casos se presentó con cierto grado de redondez, indicativo de transporte por un agente probablemente fluvial, pero también fue frecuente identificar distintas caras en el cuarzo, lo cual sugiere un menor transporte. Puede destacarse también la presencia del cuarzo entre las materias primas utilizadas para la manufactura lítica entre los materiales recuperados en los mismos sitios (Vaquer et al. 2020). Esta diferencia en la proporción de este mineral con aquella identificada para la cerámica de otras zonas, sumado a la coherencia de las inclusiones con la geología regional y a su diver sidad, permiten sugerir la posibilidad del uso de recursos locales para la producción cerámica. Pero serán necesarios estudios de la litología local para establecer si el cuarzo efectivamente se presenta de forma más abundante que en otras zonas.

Por último, pudieron identificarse dos excepciones con respecto a las materias primas. En el C3 de PJN se registró un fragmento con inclusiones arcillosas de color rojo, angulosas, de distintos tamaños y con otros antiplásticos finos en su interior. Como se expuso previamente, por sus características podría corresponder con algún otro tipo de roca sedimentaria distinta de aquellas predominantes en la muestra, o con un caso de tiesto molido. Este último tipo de inclusiones no se ha registrado previamente en los conjuntos de la Puna de Jujuy.4 Si se tratara de otro tipo de roca sedimentaria, sería necesario determinar cuál y hacer estudios de geología local para determinar su origen local o no local. La otra excepción se encontró en el C3 de CQ, correspondiente a un fragmento con inclusiones blancas indeterminadas que podrían ser de un tipo de vidrio volcánico pumíceo o un feldespato alterado. Ambas posibilidades corresponderían con inclusiones que han sido registradas en otras partes de la Puna, principalmente en la zona de Pozuelos, en contextos coloniales. Será necesario otro nivel de análisis para poder identificar estas dos anomalías.

Preparación de las pastas

En cuanto a la preparación de las materias primas, los grupos de pastas definidos presentan mucha similitud con aquellos establecidos previamente por Pérez Pieroni (2013) para la Laguna de Pozuelos y Santa Catalina (tabla 6). Las diferencias radican en el criterio de definición de los grupos, dado que en el presente análisis se optó por distinguir entre grupos con presencia o no de litoclastos entre sus inclusiones, lo cual no fue realizado por Pérez Pieroni (2013). De los grupos definidos por la autora, solamente no están representados en nuestra muestra los GP 7 y GP 9, correspondientes a contextos de la época colonial. Sin embargo, el fragmento que presentó inclu siones posiblemente de tipo pumíceo podría corresponder con alguno de esos grupos. Por último, es interesante destacar que el GP 9 aquí definido, si bien es equivalente al GP 3 de Pérez Pieroni en cuanto a criterio, no se corresponde exclusivamente con fragmentos categorizados como de estilo Yavi, sino que abarca también fragmentos de piezas Alisadas, Interior Negro Pulido, Alisado Interior Pulido e incluso dos fragmentos de posible Inka y uno Negro sobre Rojo. A su vez, otros fragmentos de estilo Yavi fueron clasificados dentro de otros GP (1, 2, 6, 7 y 8).

Tabla 6.:Comparación de los grupos de pastas definidos en esta investigación y aquellos definidos por Pérez Pieroni (2013) para la Laguna de Pozuelos.

Grupos de pastas de la CSRSJM

Grupo de pastas Laguna de Pozuelos - Santa Catalina

Criterio de similitud

Diferencias

GP 1 y GP 2

GP 5

Baja densidad y tamaños finos de las inclusiones

Separación según presencia/ ausencia de litoclastos

GP 3 y GP 4

GP 1

Predominancia de mica entre inclusiones

No se registraron texturas laminares en la CSRSJM

GP 5, GP 6 y GP 7

GP 2

Predominancia de cuarzo entre inclusiones

Separación según presencia/ ausencia de litoclastos

GP 8

GP 4 y GP 8

Abundancia de litoclastos sedimentarios rojos, morados y marrones

Pérez Pieroni separó los grupos por ser de contextos geográficos distintos

GP 9

GP 3

Predominancia de litoclastos sedimentarios blancos y grises

En Pérez Pieroni se trata exclusivamente de las piezas de estilo Yavi

Abreviaturas: GP = grupo de pastas; CSRSJM = Cuenca Superior del río San Juan Mayo

Todos los grupos de pastas fueron identificados en ambos sitios analizados. Hay ciertas diferencias en las frecuencias entre los distintos momentos temporales. En el C3 de PJN, los grupos de pastas predominantes son los GP 5 y 6, es decir, aquellos con cuarzo como componen te mayoritario, que pueden presentar litoclastos sedimentarios como componentes minoritarios. Corresponden en su mayoría a fragmentos de tipo Alisado y a casi todos los grupos de fragmentos de la muestra, por lo que su representación proporcional es incluso mayor. Le sigue en abundancia el GP 8, al cual corresponde la pieza de decoración Casabindo y los demás fragmentos de ese estilo. Pero también el GP 9 se presentó en gran medida en fragmentos de distintos tratamientos de superficie, incluso en mayor cantidad de Alisados. Por lo que la predominancia del GP 8 no resulta tan clara, sino que habría que evaluar por medios estadísticos o ampliar la muestra para establecer si es significativa.

En el C2 de PJN, por otro lado, la muestra analizada submacroscópicamente es mucho más pequeña. Este contexto corresponde al de las ocupaciones esporádicas del recinto posteriormente al cierre de su piso de ocupación por un monolito (Vaquer et al. 2020). En esta muestra el grupo de pastas más representado es el GP 8, seguido por el GP 5. Los fragmentos de tipo Yavi que fueron fracturados presentaron pastas del GP 8 y GP 7. De este modo, se observa una relativa continuidad entre las pastas del componente 3 y las del componente 2, aunque con la diferencia de que en este último predominan las pastas con inclusiones líticas y no visibles fácilmente.

En el C1 de PJN, por último, correspondiente a la ocupación histórica del recinto, el GP 5 resultó el más abundante, si bien la muestra es incluso más pequeña que en el C2. Entre los

fragmentos decorados, el GP 1 corresponde a uno de tipo Yavi y el GP 8 a uno de tipo Casabindo.

En cuanto a CQ, el C3 presenta en su mayoría pastas del GP 5, representado predominan temente por fragmentos Alisados. Le sigue el GP 9, que corresponde en gran parte a fragmentos de tipo Yavi, aunque comprende también un fragmento posible Inka. Esto permite comenzar a plantear la posibilidad de una relación entre la producción cerámica Yavi y los estilos inkaicos en el sitio, en línea con lo propuesto por estudios regionales sobre la relación entre estos dos grupos (Zanolli 2003; Ávila 2009; Angiorama et al. 2018).

En el C2 de CQ, por otro lado, fechado para el período Inka/Colonial Temprano, se iden tificaron en su mayoría pastas del GP 9, correspondientes mayormente a fragmentos Yavi. Sin embargo, también incluye fragmentos con otros tratamientos, incluido uno clasificado como Negro sobre Rojo porque presenta un motivo de banda negra sobre fondo de engobe rojo. Por estas características superficiales, podría asociarse con la tradición Casabindo, en cuanto la pintura negra se encuentra bien definida y no desleída como en la tradición Yavi. Pero su pasta presenta características en común con esta última tradición, y por eso podría compararse con el caso identificado por Pérez Pieroni (2013) para la Laguna de Pozuelos de personas con tradición Yavi produciendo cerámica con decoración Casabindo. Sin embargo, ese tipo de motivos también podrían corresponder a los identificados en la Quebrada de Humahuaca. Lamentablemente, este fragmento no es muy grande y es el único con este motivo en toda la muestra de CQ, por lo que no puede realizarse una interpretación con mayor confianza.

Otro fragmento llamativo que está incluido dentro del GP 9 del componente 2 de CQ es uno clasificado como probable Inka, cuya superficie interna presentó un color amarillo muy dis tinto del resto de la muestra y un tratamiento entre alisado y pulido que da cuenta de una mayor dedicación en su manufactura. El hecho de que tenga una pasta similar al resto de los fragmentos Yavi despierta la posibilidad de estar asociada a los procesos de intervención inkaica entre los grupos Chichas. Lamentablemente, el fragmento también es pequeño y no agrupado y por ende no permite una interpretación con mayor seguridad. Los otros dos grupos de pastas representados en el C2 de CQ son los GP 5 y 6, compuestos en su mayoría por fragmentos Alisados. Sin embargo, ambos grupos incluyen un fragmento clasificado como posible Inka respectivamente, lo cual pone en duda esta categorización estilística.

Cocción

Los análisis submacroscópicos permitieron también obtener información más precisa que las observaciones macroscópicas con respecto a los tipos de cocción de los fragmentos de la muestra. En líneas generales, predominaron las cocciones oxidantes incompletas para ambos sitios. Sin embargo, puede destacarse la diferencia en la proporción de cocciones reductoras para los distintos momentos temporales, teniendo bastante representación en el C3 de PJN correspondiente al PDR Tardío (13%) y casi nula frecuencia en toda la muestra de momentos posteriores, considerando en conjunto los otros componentes de PJN y los dos de CQ (4: 137).

Por otro lado, en ambos sitios todas las pastas de aspecto muy compacto presentaron coc ciones oxidantes completas y todas menos una de las muy resistentes, también; constituye una excepción la oxidante incompleta. Estos factores pueden relacionarse a temperaturas de cocción elevadas (Rye 1981) y se encontraron principalmente en fragmentos de piezas decoradas. El combustible principal en este contexto de Puna debe haber sido el guano, debido a la escasez general de madera en la zona (Pérez Pieroni 2009).

CONCLUSIÓN

El análisis tecnológico de la cerámica de la Quebrada de Pajchela en el nivel submacroscó pico permitió conocer la variabilidad de elecciones tecnológicas tomadas durante tres etapas de las prácticas de producción alfarera -selección de materias primas, preparación de las pastas y cocción- en los dos sitios estudiados, para las distintas temporalidades. La metodología empleada permitió ir más allá de los aspectos inmediatamente visibles de la cerámica para acercarnos a los saberes aprendidos en contextos sociales específicos, en los cuales se enseñaron y aprendieron determinadas maneras de hacer ligadas al habitas de los artesanos y las artesanas.

En cuanto a la obtención de materias primas, la alta proporción de inclusiones de cuarzo en la mayoría de las pastas cerámicas del conjunto de la quebrada de Pajchela lo distingue de otras zonas estudiadas para la región. Sin embargo, serán necesarios análisis petrográficos de las pastas y estudios de la geología local para evaluar la posibilidad de que haya habido prácticas de producción local de cerámica en la zona.

Con respecto a la reproducción de saberes de tradiciones tecnológicas regionales a escala local, a partir de los análisis macroscópicos pudieron identificarse múltiples similitudes entre la cerámica decorada y no decorada del PDR Tardío con la tradición tecnológica del área de Casa- bindo. A su vez, para el período Inka/Colonial Temprano, se identificó la misma concordancia con las formas de hacer características de la tradición tecnológica Yavi a nivel regional, cuyo estilo decorativo fue también el más representado en ambos sitios para ese período (Di Tullio 2022a, 2022b). A nivel submacroscópico, las materias primas identificadas y las formas de preparación coinciden con aquellas definidas previamente para otras pastas de la región. También la información relativa a la cocción, que evidenció una mayor proporción de atmósferas reductoras para el PDR Tardío que para el período posterior, corresponde con los atributos de las tradiciones tecnológicas Casabindo y Yavi, respectivamente.

Sin embargo, cuando atendemos tanto a la distribución temporal de las elecciones de materias primas y formas de preparación de las pastas como a sus correspondencias con los tratamientos de superficies, la interpretación se complejiza. No fue posible detectar cambios temporales signi ficativos en estos aspectos en toda la muestra. Para el PDR Tardío, más de uno de los estándares de pastas estuvieron presentes tanto en las piezas decoradas como en las no decoradas. Incluso hubo más fragmentos no decorados que presentaron el mismo grupo de pastas de aquel asociado a las piezas de tipo Yavi, que aquellos que presentaron el mismo grupo de pastas de la pieza con motivos de decoración Casabindo. En el período Inka/Colonial Temprano, el grupo de pastas representado previamente en la vasija decorada Casabindo está presente también en el C2 de PJN en distintos fragmentos, incluso en uno de tipo Yavi. En CQ también está presente en tiestos clasificados como Yavi. De este modo, los límites entre las tradiciones tecnológicas en el nivel de las pastas se vuelven difusos.

Esta cuestión podría interpretarse de diversas maneras. Por un lado, puede representar una limitación metodológica del criterio de subdivisión de grupos de pastas en función de las proporciones de los distintos tipos de inclusiones, que no sería un aspecto tan significativo. En definitiva, las materias primas utilizadas en casi todas las pastas resultaron ser las mismas en dis tintas frecuencias, y todas están disponibles a escala regional. Por otro lado, podría haber habido circulación de materias primas, o de ciertos objetos -tanto decorados como no decorados- desde otras partes. O incluso pueden haber circulado saberes acerca de las formas de hacer cerámica, volviendo el criterio de abundancia de pelitas de colores claros en las pastas menos decisivo como diagnóstico de grupos sociales pasados, lo cual vuelve a poner en duda el criterio metodológico de subdivisión de las pastas. Una última interpretación posible podría ser que, quizás, las tradi ciones reproducidas en un contexto distinto a lo largo del tiempo pueden haberse resignificado y transformado, adquiriendo una dinámica de transmisión de saberes con características propias que no necesariamente corresponden a aquellas de otras zonas.

Por todo esto, se reconoce que algunos criterios tomados durante la distinción entre están dares de pastas podrían ser menos significativos de lo esperado a la hora de aproximarnos a las tradiciones tecnológicas pasadas. O tal vez la idea misma de estandarización no pueda aplicarse ante una situación de flexibilidad en las tradiciones tecnológicas. De todas formas, esta definición de grupos de pastas constituye la primera aproximación a este tipo de análisis en la zona, y se espera que sirva de orientación para próximos estudios.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco especialmente a mi codirectora de Tesis de Licenciatura, Dra. María Josefina Pérez Pieroni, por instruirme y acompañarme en el análisis del material cerámico de la Puna. También a mi director Dr. José María Vaquer y a todo el equipo Pallqa por su apoyo. Además, quiero agradecer a la organización de las I° Jornadas de Arqueología del NOA por la oportunidad de presentar y publicar este trabajo, y a les evaluadores y editores por sus contribuciones para mejorar el manuscrito.

NOTAS

El fechado de la UP 11 de PJN es de 600±40 AP (LP-3544; carbón vegetal, S13C: -24±2%0; cal. AD 1389 a cal. AD 1422); y el de la UP 14 de 510±40 AP (LP-3551; carbón vegetal, S13C: -24±2%c; cal. AD 1420 a cal. AD 1452).

Los fechados de CQ proceden de tres fogones en cubeta de las UP 17 y UP 23, datados en 380±40 (LP- 3058; carbón vegetal, S13C = -24±2 %0; cal. AD 1543 a cal. AD 1624) y 280 ± 40 (LP-3050; carbón vegetal, S13C = -24±2 %0; cal. AD 1627 a cal. AD 1673).

Los tamaños de los fragmentos se definieron según el “circulómetro” de Berardi (2004), que permite establecer el diámetro (expresado en un geometría circular de radios Phi) de los tamices por donde podrían filtrarse los fragmentos.

Sí está presente, en cambio, en el sector oriental de la provincia, como en El Cucho de Ocloyas. También fue encontrado como componente de una pieza en el Pucará de Tilcara, pero que se asignó como de origen no local (Cremonte 2006).

Fecha de recepción: 22 de agosto de 2022

Fecha de aceptación: 12 de enero de 2023