INTRODUCCIÓN

En la arqueología del Noroeste argentino, el entierro de adultos y niños en recipientes cerámicos ha sido registrado en diferentes espacios como el valle de Hualfín, valle Calchaquí, el piedemonte tucumano, las zonas bajas salteñas, jujeñas y la quebrada de Humahuaca (Rydén 1936, Berberián 1969; Williams y de Hoyos 2001; Moralejo 2010; Peralta et al. 2010; Scaro y Gheggi 2011; Álvarez Candal y Gazi 2014) y se ha interpretado la presencia de esta práctica para momentos de los períodos Temprano (Candelaria), Tardío e Inca. Para el valle de Lema, ya en el primer trabajo sobre la arqueología realizado a principios del siglo XX, Boman (1991[1908]) destaca la particularidad del entierro de adultos en vasijas toscas de gran tamaño en el sitio El Carmen (Rosario de Lerma). Posteriormente, entre las décadas de 1950 y 1970, otros investigadores como Serrano (1963), Menghin y Laguzzi (1967), y Maidana y colaboradores (1974) señalaron la presencia de estos entierros en diferentes localidades del valle. Los entierros de adultos en vasijas fueron considerados por Serrano (1963) como una variable diacrítica y significativa para caracterizar la “cultura Lerma”; desarrollada en el valle homónimo entre el 800 y 1536 d.C., con temporánea a la presencia de poblaciones santamarianas e incas, y define este espacio ambiental como perteneciente a una unidad mayor: el área de las sierras subandinas.

En este trabajo se propone aportar nueva información sobre contextos de inhumación en el valle de Lerma en momentos prehispánicos, considerando que en esta región adultos y suba dultos fueron enterrados en vasijas, cuyos aspectos formales son diferenciados. El análisis de las relaciones contextuales de las materialidades asociadas nos ha permitido avanzar sobre el conocimiento de las prácticas funerarias vigentes en momentos del período Tardío e Inca para el valle (ca. siglos XI a XV).

En los últimos 70 años y como consecuencia del crecimiento urbano y el desarrollo de emprendimientos productivos, sectorizados en la porción septentrional del valle de Lerma, se han producido trabajos de remoción de suelo que develan restos arqueológicos que corresponden en su mayoría a contextos mortuorios. El personal técnico del Museo de Antropología de Salta (en adelante MAS) interviene y recupera estos materiales. Cabe señalar que dicha institución es el órgano de aplicación de la Ley Provincial 6649 de Protección del Patrimonio Arqueológico.

En el marco de un proyecto de investigación radicado en el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta nos planteamos aportar al conocimiento de las poblaciones que habitaron el valle de Lerma durante momentos prehispánicos. Como parte de este objetivo general analizamos los materiales funerarios recuperados mediante rescates arqueológicos y su informa ción contextual, considerando cuatro casos realizados en diferentes años: Club Libertad (1992), Barrio Don Santiago (2007), Los Tarcos (2013) y Rectorado de la Universidad Católica de Salta (UCASAL, 2018). Las características ambientales del valle y las condiciones de depositación particulares de cada inhumación afectaron la conservación de los materiales orgánicos, contando con la presencia de restos óseos humanos en diverso estado de integridad.

El valle de Lerma se ubica en el área centro-sur de la provincia de Salta, en el ámbito de la cordillera Oriental. De acuerdo con Santillán de Andrés, B. De Santamarina y Ricci (1968, citado por Mulvany 1995:106), “constituye una amplia cuenca intermontana, de aproximadamente 5000 km2 y una altura media de 1200 m s.n.m., comprendida entre los 24°17’y 25°22’ de latitud sur y entre los 65°25’ y 65°42’ de longitud oeste aproximadamente”. Sus máximas extensiones son, en sentido meridional, 130 km y 30 km, en sentido latitudinal (Mulvany y Soria 1998). Se puede caracterizar como una microrregión, cuya altitud cubre un rango entre 1200 y 2000 m s.n.m., y su disposición está definida por el recorrido del sistema hídrico Arias-Arenales y Pasaje-Juramento. De acuerdo con la variación en el régimen de precipitaciones (promedio de 1400 mm anuales), topografía y gradaciones altitudinales se diferencian diversos estratos como el fondo de valle, acumulaciones de pie de monte, laderas bajas y altas de serranías. Asociados diferencialmente a estos estratos se disponen en forma de mosaico las siguientes formaciones vegetales: en el fondo de valle y pie de monte, la Comunidad del Algarrobo (Distrito Chaqueño Serrano), Bosques Secos Serranos (Provincia Chaqueña) y en las laderas altas y cumbres de serranías, Selvas Montanas o de Neblina (Provincia de Yungas), Bosques Montanos y Praderas Montanas o pastizales de neblina (Cabrera y Willink 1980). Se puede subdividir el valle en dos sectores, el septentrional y el meridional; el primero es relativamente más húmedo y cálido que el segundo.

Para momentos prehispánicos, en torno a la primera mitad del segundo milenio, en el sector septentrional del valle se registraron algunos asentamientos como los de Arteaga, Tinti y Finca San Manuel, donde se recuperó evidencia de estructuras de residencia asociada a conjuntos ce rámicos, líticos y de molienda (Boman 1991[1908]; Mulvany 1999). Mulvany (2003:186-187) ha denominado “Tradición Pintura Roja” a un conjunto de vasijas cerámicas que se registran en sitios ubicados hacia el sector central y septentrional del valle y le permite proponer que estas poblaciones integraban probablemente relaciones de interacción con asentamientos ubicados en el sector meridional de la quebrada de Humahuaca, serranías de Chañi y quebrada del Toro (Mulvany 2003; Cremonte y Solis 1998; Vitry y Soria 2007). Vasijas de tradición Santamariana, se han registrado en el sector sur del valle, pudiéndose establecer vinculaciones hacia Pampa Grande y los valles Calchaquíes. La presencia incaica se concentra en la porción meridional del valle, articulándose con la producción de diferentes bienes artesanales como torteros, puntas de proyectil y metales. Mientras que hacia el norte se destaca infraestructura relacionada con alma cenamiento en las inmediaciones de Campo de Pucará y de explotación agrícola en el espacio restante de la subregión (Mulvany 2003:187).

Hacia 1908 Boman menciona para el sitio El Carmen la presencia de entierros de adultos en piezas cerámicas de gran tamaño, en lo que conformaría un cementerio. Destaca que en este sitio no se encontraron asociadas a estas grandes piezas otras vasijas decoradas ni acompañamiento alguno. Tampoco observa la presencia de recintos, estructuras u otro tipo de construcciones ar quitectónicas. Este autor, siguiendo una tendencia difusionista de la época, busca proponer ideas por medio de la comparación, que lo llevan a rastrear el origen de las prácticas funerarias del valle. Considerando las características de inhumación y la manufactura de estas vasijas plantea una vinculación con los pueblos tupí-guaraní, ya que se debía buscar el “origen de estos cemente rios entre los pueblos de menor cultura que tenían la costumbre de enterrar sus muertos en urnas toscas” (Boman 1991[1908]: 264). Ya para mediados de la década de 1960, los contextos funerarios fueron un elemento im portante utilizado por Serrano para sustentar una propuesta basada en la definición de la cultura Lerma, propia del área subandina, caracterizada entre otros componentes por “grandes urnas lisas y sus idolillos ventrudos” (Serrano 1963:14). En los diferentes espacios funerarios (El Carmen, Villa Las Rosas y alrededores de la actual Plaza 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad de Salta), Serrano observa el entierro de adultos en grandes vasijas, agrupados en lo que denominó “cemen terios”, aunque no menciona la existencia de cistas u otro tipo de construcciones arquitectónicas. Solo en el sitio de Tinti, en el sector oeste del valle de Lerma, localiza cistas de piedras (de 0,80 m de profundidad por 3 m de diámetro) aunque separadas de lo que sería “la ciudad” o zona de viviendas. A partir de la presencia de piezas que forman parte del acompañamiento plantea una diferencia en los contextos funerarios de los sectores norte y sur del valle de Lerma. Observa que en el norte el acompañamiento funerario de los individuos enterrados en las grandes vasijas toscas está compuesto por piezas abiertas pintadas, que denomina como “pucareños” (provenientes del Pucará de Tilcara), los cuales llegan al valle por medio de la quebrada del Toro, mientras que en los del sur se asocian a piezas de estilo Santamariano (Serrano 1963).

Para el área de Osma, en el sitio Saladillo, Maidana et al. (1974) mencionan el hallazgo de lo que denominaron “una gran necrópolis” en la cual se registran grandes piezas toscas, troncocó- nicas y globulares para la inhumación de adultos, y piezas toscas medianas1 y vasijas decoradas utilizadas para el entierro de niños. Destacan la presencia de ajuares compuestos por recipientes cerámicos pequeños y medianos (de estilos Santamariano, Omaguaca y Candelaria), fragmentos de pipas, instrumentos líticos (hachas, percutores, puntas de flechas, objetos aovados, fragmentos de instrumentos de molienda, etc.) e instrumentos de madera y hueso (Maidana et. al 1974:17). Estos son localizados en el interior de las piezas, por fuera, alrededor o por encima de ellas. La mentablemente no contamos con un detalle de las asociaciones entre las vasijas contenedoras y su contenido, por lo cual la información de este espacio funerario es parcializada. A partir de las características de los entierros que observan en este sitio, los investigadores proponen vincular estas modalidades con la de los pueblos de las florestas tropicales.

Si bien a lo largo del desarrollo de las investigaciones arqueológicas en el valle de Lerma se señala la particularidad de los contextos funerarios, no existen datos específicos sobre estos y sus asociaciones.2 Constituye una excepción un conjunto de inhumación excavado por Menghin y Laguzzi (1967) en Ampascachi, donde también se destaca la conservación de material orgánico como restos óseos humanos, piel y fibra animal, y calabaza.

Quizás porque el fin no se centraba en abordar la muerte (y sus múltiples expresiones) como una temática, tal vez porque los trabajos no tuvieron una continuidad en el tiempo, o bien porque los contextos no llamaban tanto la atención en cuanto a su construcción, preparación, contenido o conservación, los investigadores que incluyeron estudios de contextos mortuorios en sus estudios del valle de Lerma abocaron sus intereses a entender dos cuestiones. Por un lado, la adscripción cultural de los grupos que realizaron estas inhumaciones y, por otro, la cronología regional. Podemos destacar que materiales de contextos de entierro de adultos en grandes vasijas se exhibieron en el Museo Histórico del Norte localizado en el edificio del Cabildo de la ciudad de Salta en los primeros años de su apertura. Se trata de un conjunto rescatado por Rodolfo Sirolli en la zona de El Portezuelo, en inmediaciones del campo del Tiro Federal de la ciudad de Salta, donde se hallaron cuentas de lapislázuli y malaquita en el interior de una gran vasija y dientes humanos de adultos en otra3 (figura 1).

Figura 1: Vista de contexto funerario rescatado en El Portezuelo (1948), parte del material y la imagen fueron exhibidos en el Museo Histórico del Norte. Fuente: Biblioteca Monseñor Miguel Ángel Vergara (Museo Uriburu, Salta)

HERRAMIENTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS

La muerte, más allá de un hecho natural-biológico, puede constituirse como un hecho social y cultural que implica una compleja trama de comportamientos, actitudes y ritos (Gil García 2002). Pensar la muerte nos lleva al mismo tiempo a indagar también en cuestiones de la propia vida, ya que consideramos que las prácticas funerarias constituyen una más de las prácticas sociales. Por lo tanto, el estudio de los contextos funerarios y sus asociaciones puede contribuir no solo al conocimiento de concepciones en torno a la muerte, sino también indagar sobre ciertos aspectos de la vida de las poblaciones (Fahlander y Oestigaard 2008).

Desde esta perspectiva entendemos las prácticas funerarias como las múltiples formas en que un grupo dispone y atiende a sus muertos por medio de diferentes acciones. En los estudios arqueológicos, estas prácticas han sido abordadas considerando diferentes aspectos como el tratamiento del cuerpo, la modalidad de entierro, las estructuras funerarias, el acompañamiento mortuorio, la organización del espacio y los ritos funerarios (ofrenda a los muertos, “culto a los antepasados”, entre otros).

Como herramienta metodológica, proponemos diferenciar dos aspectos del evento funera rio: el continente y el contenido, entendiendo el primero, en nuestro caso en particular, como las vasijas cerámicas de gran tamaño utilizadas para la inhumación, y el segundo, como los restos esqueletarios y el acompañamiento funerario. Tomamos como fuente el registro de campo (li bretas, informes, planillas, registro fotográfico) realizado por el personal técnico que realizó los rescates en dichos contextos.

El análisis de los conjuntos cerámicos recuperados implicó el estudio de muestras fragmen tarias, para lo cual como primer paso se realizó la limpieza mecánica de los materiales de cada contexto. En esta instancia el remontaje de fragmentos constituyó una estrategia fundamental para identificar formas para lo que se utilizó un sellador removible. Las piezas y/o porciones remon tadas fueron fotografiadas y dibujadas. Se llevaron a cabo tareas de registro fotográfico, métrico y descriptivo elaborando fichas sobre la base de trabajos clásicos de análisis cerámico (Primera Convención de Antropología 1964; Rye 1981; Shepard 1985; Rice 1987; Orton et al. 1997). Desde un enfoque tecno-morfológico, tomamos en cuenta descripciones sobre las características de modelado, tratamiento y acabado de superficie (mención de técnicas, grado de uniformidad o regularidad, etc.), presencia de decoración (tipo de técnica aplicada, localización en la pieza, etc.), presencia de asas (localización, morfología), atmósfera de cocción (color de pasta, grado de uniformidad) y características morfológicas tomando como unidad de análisis la pieza. Para complementar este análisis se realizó también un estudio morfométrico considerando las siguientes variables: altura total de la pieza, diámetro de abertura de la boca, diámetro de la base, diámetro máximo del cuerpo y espesor de paredes. Se registraron otros atributos como manchas de cocción, existencia de orificios, marcas de unión entre partes de la vasija o entre rollos (por ejemplo, por medio de parches), marcas producidas durante la manufactura (tales como evidencias de arrastre de materia prima, huellas digitales producidas por presión, entre otros). Además, se tomaron en cuenta aquellos rasgos que permiten pensar en la utilización de estas piezas en funciones previas a lo funerario, en particular acciones de desbaste en diversos sectores de las piezas (en cuello y cuerpo) y marcas de erosión/desgaste en superficies internas y externas.

Entre los materiales de acompañamiento funerario encontramos objetos de metal que fueron comparados y descriptos siguiendo antecedentes publicados para el Noroeste de Argentina. El trabajo con los restos humanos se realizó a partir de un primer abordaje a nivel macroscópico de los restos recuperados, que en su mayoría presentan un muy bajo nivel de integridad y conservación.

RESCATES ARQUEOLÓGICOS DE CONTEXTOS FUNERARIOS EN EL VALLE DE LERMA

En un trabajo anterior pusimos el foco en el análisis en las grandes vasijas toscas utiliza das como contenedores y tapas para el entierro de adultos. Se analizaron piezas localizadas en el Museo de Antropología de Salta, algunas de ellas de Villa Las Rosas y de Saladillo, además presentamos los materiales rescatados en el edificio de la Universidad Católica de Salta ubicado en calle Pellegrini (2007), y en El Vallenar, Rosario de Lerma (2012) (Mamani et al. 2014). Se destacaron dos modalidades: una corresponde al entierro en una vasija de forma subglobular que se cubre con una vasija troncocónica, por ejemplo, en Rectorado de la UCASAL, en El Vallenar y en Saladillo, mientras que, en una segunda modalidad, tanto el contenedor como la tapa son del tipo troncocónico, como los hallados en Villa Las Rosas.

Los cuatro casos que presentamos en este trabajo4 se localizan en la porción septentrional del valle de Lerma, en los municipios de Salta Capital y Cerrillos (figura 2), en el fondo de valle. Este sector ha sido fuertemente modificado por actividades antrópicas relacionadas con la ex plotación agrícola, focalizada en los últimos años en el tabaco, y además es actualmente el área más habitada del valle. Por lo que ha sido imposible en los casos que vamos a trabajar, realizar ampliaciones de sondeos y excavaciones; así como prospecciones en los sectores inmediatos.

Club Libertad, Salta Capital (1992)

Este rescate se realizó durante las obras de ampliación del Club Libertad en el año 1992, ubicado en la calle Talavera 50 de la ciudad de Salta. El personal técnico del MAS realizó una ampliación del sector removido por personal a cargo de la construcción. Definieron cinco niveles de carácter arbitrario, con una potencia total de 85 cm, caracterizado por un sedimento arcilloso compacto (Lescano s/f).

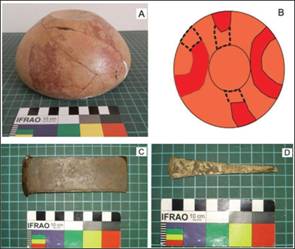

Debajo de la capa superficial de cemento se recuperó material cerámico en estado frag mentario, restos óseos humanos, metales y madera (este último material no se pudo relocalizar). Se trataría de dos contextos de inhumación, ubicados a una distancia de poco más de siete metros. En cuanto a las vasijas grandes que funcionaron como contenedoras del entierro, son piezas abiertas cuyo diámetro ronda los 85 cm (Arenas s/f), se encontraban incompletas por lo que no se pudo inferir otras dimensiones, una de ellas presenta asa horizontal. Liliana Arenas, técnica del MAS en ese momento, realizó el análisis cerámico y señaló la presencia de restos fragmentarios asociados con ambos contextos. En uno de ellos -denominado Pozo 1- identifica fragmentos de once piezas diferentes que clasifica como vasijas, yuro o botella y puco; la mayo ría presenta como tratamiento de la superficie un alisado irregular, regular y peinado, mientras que solo dos presentan pulido en la cara externa, con engobe de color castaño rojizo o rojizo. El número de vasijas incompletas en el Pozo 2 asciende a cuatro con tratamientos similares a los que se mencionó para el conjunto del Pozo 1. Se destaca un puco que conservó su integridad, con ambas superficies pulidas, de color negro en el interior y rojo sobre naranja en el exterior, con decoración compuesta por tres líneas anchas, dos de ellas con forma de U. La pintura externa se presenta muy deteriorada y en el interior se observan marcas de picado de pequeño tamaño en el sector de la base (figura 3).

Figura 2: Ubicación de sitios con contextos de inhumación de adultos

En la tabla 1 se incluye información sobre las dimensiones absolutas y el contorno de este ejemplar, así como de otras piezas que conformaban el acompañamiento funerario de los diversos contextos analizados. Cabe aclarar que se incluyeron los datos de los ejemplares de los cuales se conservó más del 40 por ciento de su integridad.

En el interior de una de las vasijas grandes (Pozo 1) se recuperaron dos objetos de metal: un hacha plana (140,7 g) y un cincel (16,2 g) (figura 3). Este material fue analizado por Emilia Vargas (s.f.) del Laboratorio Metalográfico y Químico de la ENET N.° 1 de Palpalá de la provincia de Jujuy, quien, por inferencia de los análisis físicos y el tipo de oxidación, señala para ambos ítems la presencia mayoritaria de Cu, y en menor proporción Zn y Sn. En la observación metalográfica de ambas piezas advierte una escasa deformación superficial de los granos lo que indica que se trata de piezas realizadas por molde.

Tabla 1:Forma, contorno y dimensiones de las vasijas que conformaban el acompañamiento funerario de los contextos analizados

Procedencia

Forma

Contorno

Espesor

Diámetro

Máximo

Altura

Club Libertad

puco

no restringida de contorno simple

0,4 cm

15,6 cm

7,3-7,5 cm

Don Santiago

puco

no restringida de contorno simple

0,4 cm

15 cm

7 cm

Los Tarcos

escudilla pintada negro y rojo sobre el color de la pasta en el exterior

restringida de contorno simple

0,7 cm

18 cm

se conserva:

10,7 cm

Los Tarcos

olla pulida

restringida

0,6 cm

14,6 cm

12 cm

Los Tarcos

escudilla interior color rojo

no restringida de contorno simple

0,8 cm

40 cm

13,4 cm

Los Tarcos

cuello urna

incompleta

entre 0,6 y 1,0 cm

en el cuerpo, contorno oblongo, se conserva: 30 cm

se conserva:

35 cm

El análisis del material óseo humano realizado en la época por Noemí Acreche señala un mal estado de conservación de la muestra y la identificación de dos individuos adultos. En su mayoría son huesos largos y propone que se trataría de contextos primarios de inhumación. En uno de ellos, además, señala la presencia de piezas dentarias, y luego del análisis de todo el conjunto indica que podría tratarse de un individuo adulto de entre 30-35 años al momento de su deceso. Para el otro conjunto, solo indica presencia de huesos largos, falanges y restos indeterminados. Tanto en el informe presentado al MAS como en los medios se difundió la sustracción por desconocidos de restos craneales5.

Figura 3: A) Vista superficie externa puco bicolor; B) dibujo decoración puco bicolor; C) hacha plana, D) cincel, hallazgos en el Club Libertad

A raíz del hallazgo de una vasija cerámica con restos óseos humanos en su interior durante tareas de extracción de tierra para la instalación del sistema de cloacas de una vivienda, se pro duce la intervención de la Comisaría del Barrio San Remo (ciudad de Salta) y se encomienda al personal técnico del Museo de Antropología de Salta realizar tareas de rescate a principios de noviembre de 2007. La vivienda se ubica en el Barrio Don Santiago, al sureste de la ciudad de Salta, en coordenadas de localización S24°49.869’ y O65°24.855’.

Según personal que intervino en el rescate, las tareas se desarrollaron en un espacio reduci do, observando que el material arqueológico cerámico se ubicaba aproximadamente entre 0,50 y 1,50 m de profundidad con respecto a la línea de construcción de la casa. El sedimento donde se depositaron un conjunto de vasijas cerámicas de gran tamaño y otros materiales es arcilloso-li- moso, con escasa presencia de cantos rodados de tamaño pequeño.

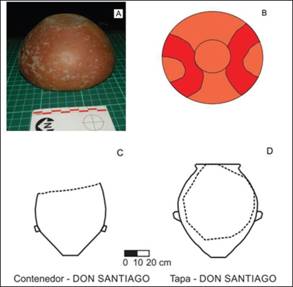

Se recuperaron dos vasijas de gran tamaño del tipo tosco. En la vasija-contenedor se observa un trabajo de desbastado-rebaje en el sector inmediatamente por arriba del punto que marca el inicio del borde por lo que no es posible identificar su tipo. El tratamiento de superficie se carac teriza por el alisado uniforme en la parte interna y peinado regular en la externa. También en el exterior se registraron marcas de dedos en la parte superior del cuerpo, mientras que en interior se registran manchas de hollín en la parte media del cuerpo. La vasija que funcionó como tapa posee el mismo tratamiento de superficie y también presenta un trabajo de desbastado que se extiende por parte del borde, cuerpo y sectores próximos a la base. Ambas vasijas son cerradas, del tipo subglobular, con base plana-plana (el diámetro de la base de la primera es de 13 cm mientras que la segunda tiene 13,2-13,4 cm). Tienen un par de asas en cinta, en posición horizontal, doble remachadas. En la tabla 2 se presentan datos sobre función, contorno y dimensiones absolutas de las vasijas de gran tamaño recuperadas en los contextos de rescate analizados en el trabajo.

Tabla 2: Función, contorno y dimensiones de las grandes vasijas analizadas

Procedencia

Función

Contorno

Espesor

Diámetro

Máximo

Altura

Don Santiago

contenedor

entre 0,8 y 0,9 cm

en el sector próximo al borde: 52 cm

se conserva:

60 cm

Don Santiago

tapa

restringida dependiente de contorno simple

1,0 cm en el borde, entre 0,7 y 0,9 cm en el resto del cuerpo

boca: 37-38 cm

81 cm

Los Tarcos

contenedor

restringida dependiente de contorno complejo

entre 1,1 y 1,2 cm

en el cuerpo: 56

cm

70 cm

Los Tarcos

tapa

entre 1,1 y 1,2 cm

se conserva, sector cuerpo: 54 cm

se conserva:

50 cm

UCASAL (2018)

contenedor

Restringida dependiente de contorno simple

1,2 cm

en el cuerpo: 48

cm

se conserva:

60 cm

El acompañamiento mortuorio que se conservó consta de dos recipientes cerámicos de ta maño pequeño. Se trata de dos pucos cuyo tratamiento es pintado y pulido en ambas superficies. Difieren en el color de la superficie interna, en un caso es negro (es una pieza incompleta) y en el otro rojo. En este último, se registra como motivo decorativo en la superficie externa dos líneas de color rojo en forma de U abierta, ubicadas en forma diametralmente opuesta (figura 4). Se observa en la superficie interna de la base y parte media-inferior del cuerpo marcas de picado por uso.

Con respecto al material óseo humano, su análisis se encuentra en un estado preliminar. Se identificaron restos de huesos largos, falanges, piezas dentarias y cráneo. Se trataría de los restos de un individuo adulto6 inhumados en un contexto primario.

Figura 4: A) Vista superficie externa puco decorado, B) Dibujo de decoración vista superficie externa, C) Vasija subglobular (contenedor), D) Vasija subglobular (tapa). Don Santiago, Salta Capital Los Tarcos, Cerrillos (2013)

A principios de junio de 2013 personal técnico del MAS, por pedido del Fiscal Auxiliar de la ciudad de Cerrillos, se desplaza a esa localidad a fin de realizar el rescate arqueológico de un conjunto de vasijas cerámicas y restos óseos humanos muy deteriorados, que fueron impac tados durante tareas de extracción de tierra para colocar columnas de una vivienda ubicada en S24°53.753’S y O65°28.964’ (Calle Peretti). Aproximadamente a un metro de profundidad se disponía una vasija de gran tamaño colocada de manera invertida sobre otra.

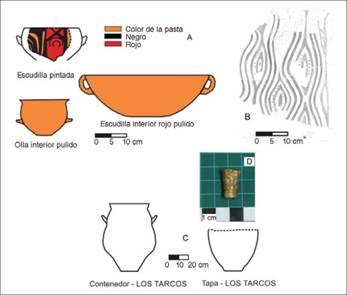

En la parte superior de la vasija contenedor, sobre la superficie externa, se observaron res tos de un rodete sobre el cual, probablemente, se ajustó la vasija que se colocó como tapa. En la superficie externa de la pieza se registraron manchas de color negro de un tamaño aproximado de entre 2 y 10 mm de largo, mientras que, en la parte interna a la misma altura, la superficie se encuentra erosionada y exfoliada. El perfil de la vasija es compuesto, combinando sección cónica, y ovaloide. La vasija que la cubría está incompleta, es de sección inferior ovaloide y presenta una fractura en la parte superior del cuerpo que, en algunos sectores, ha sido regularizado por acciones de desbastado. Ambas piezas presentan base plana-plana (diámetro de entre 17 y 18 cm) y solo la primera, tiene un par de asas tipo lengüeta, ubicadas en la parte superior del cuerpo. Las superficies internas y externas de las dos piezas están peinadas de manera irregular (figura 5C).

Dispuesto por fuera del conjunto de grandes vasijas, se recuperó un grupo compuesto por restos fragmentarios de seis piezas cerámicas. Una escudilla interior rojo pulida y pintada negro y rojo sobre color de la pasta en el exterior; una olla cuya superficie interna es de color castaño y pulida, mientras que en el exterior es peinada. Ambas piezas poseen asas del tipo otomorfa, dispuesta en forma horizontal. Una tercera escudilla de tamaño mediano, superficie externa pei nada e interna roja pulida, posee base cóncava-plana y asas en cinta, verticales, labio adheridas. También se halló una parte del cuello de una vasija del tipo urna Santamariana, con la superficie externa peinada y pintada, negro y rojo sobre crema, que presenta diseños geométricos de formas romboidales superpuestas, rellenas con puntos (figura 5A y B). De otra urna Santamariana, solo se conservó parte del cuerpo y su decoración tricolor, está muy deteriorada. Y, finalmente, el conjunto incluía un borde de un puco pequeño gris pulido en ambas superficies. Las tres primeras piezas descriptas presentan en la superficie interna evidencias de picado y abrasión, en los sectores de la base y parte media e inferior del cuerpo.

Los restos óseos se encontraban muy alterados, presentando meteorización, agrietamiento y modificación del color, en estado muy fragmentado, y se identificaron sectores correspondientes a huesos largos (uno de ellos de radio), y costillas. No se pudo definir sexo ni estimar edad, aunque corresponden a un individuo adulto.

A unos diez metros hacia el oriente se identificaron dos contextos mortuorios que debido al avance de obra de construcción se excavaron parcialmente. Las vasijas contenedoras son de forma subglobular y tienen como tapa otra de forma troncocónica. En el interior de una de ellas se recuperó una pequeña campanilla o cubilete de oro, de 20 mm de longitud, con esbozo de líneas de repujado y orificio de suspensión en la base (figura 5D).

Figura 5: A) Vasijas pintadas, B) Decoración tricolor urna Santamariana, sector cuello (dibujo Mario Raspa), C) Vasija contenedora y tapa, D) Campanilla. Los Tarcos, Cerrillos

En un trabajo anterior se refirió a un rescate realizado por personal del MAS junto con un equipo de estudiantes y docentes de la carrera de Antropología en 2007 en el edificio ubicado en la calle Pellegrini 790. Se recuperó un contexto de entierro en grandes vasijas. Se determinó que en el interior de una de ellas se colocó un individuo de sexo femenino de una edad estimada de 22 ± 3 años. Una muestra del material óseo humano brindó una edad radiocarbónica de 820 ± 80 años AP (LP 2076) (Mamani et al. 2014). No se recuperó acompañamiento mortuorio, aunque en laboratorio, durante el tamizado del contenido de la vasija, se obtuvo un fragmento pequeño de un puco, de 0,6 cm de espesor, cuya superficie externa es negra pulida y la interna presenta restos de pintura roja. Aproximadamente a tres metros al oeste del contexto de inhumación descripto, en otro pozo realizado para colocar una columna, se recuperó un fragmento que corresponde a la parte inferior de una vasija de gran tamaño, lo que nos llevó a considerar la posibilidad de que este espacio pueda contener otras piezas para inhumación.

En 2018, en instancias de ampliación de obras en un sector contiguo en el mismo edificio, a unos pocos metros hacia el norte del contexto rescatado en 2007, se recuperaron restos frag mentados de dos vasijas de gran tamaño.7 Una de ellas tiene forma subglobular y funcionó como contenedor; la otra actuó como tapa, se encuentra muy incompleta y es de forma troncocónica. Ambas piezas presentan tratamiento de superficie alisado y marleado irregular. La base de la vasija subglobular es de 14,5 cm de diámetro, y se observa la inserción de un asa por encima del punto de tangencia (figura 6). A unos 12 cm de la base, inicia una fractura en sentido vertical que termina a los 30 cm de altura en cuyo largo se hicieron tres pares de orificios de reparación. Se observó que previo a la cocción de la vasija, se colocó un parche de arcilla, tanto en la superficie interna como externa en una rajadura dispuesta de manera vertical, que recorre el sector inferior del cuerpo.8 Por otro lado, la vasija que fue utilizada como tapa está muy incompleta, y conservó dos asas tipo lengüeta de tamaño pequeño, similares a las que se observaron para la vasija-tapa del contexto funerario recuperado en el mismo predio en 2007.

Se flotaron los sedimentos del interior y se recuperaron restos óseos de fauna de menor porte correspondientes a un individuo del género Dasypus que probablemente ingresó en momentos posteriores a la acción de inhumación. No se recuperó material óseo humano y probablemente su ausencia se puede deber a cuestiones de conservación diferencial de materia orgánica.9

ANÁLISIS

Para este artículo se ha trabajado con una muestra de 15 piezas: un puco del contexto re cuperado en el Club Libertad, dos vasijas de gran tamaño y dos pucos de Barrio Don Santiago, dos vasijas de gran tamaño y seis piezas cerámicas completas e incompletas de Los Tarcos, y dos vasijas de gran tamaño recuperados en el edificio de la Universidad Católica de Salta.

El conjunto de grandes vasijas analizadas en este trabajo se caracteriza por presentar como tratamiento de superficie peinado regular o irregular, en algunos casos pueden ser alisadas o mar- leadas. Poseen una cierta estabilidad, con predominio de bases tipo plana-plana, y pueden tener asas, del tipo en cinta o en lengüeta, ubicadas en la parte media o superior del cuerpo. Se pueden clasificar en dos grupos, del tipo abierto y cerrado, las primeras son de forma subtroncocónica y las segundas, subglobulares. Estas últimas fueron modificadas, con la remoción del borde y parte superior del cuerpo, con la posterior regularización de los bordes por medio de una acción de desbastado. Algunas de las vasijas registran manchas de color oscuro o gris de pequeño tamaño en el interior, signos de exfoliación y desgaste.

El acompañamiento mortuorio es variable en los cuatro casos. Remarcamos nuevamente las características ambientales y sedimentarias no apropiadas para la conservación de materias orgánicas, lo que introduce un sesgo importante en el tipo de evidencias que se recuperó en los rescates. En el caso del rectorado de la UCASAL es ausente; en el Club Libertad, el acompañamiento constaba de vasijas, metales y madera; en Don Santiago, dos pucos de tamaño pequeño, y en Los Tarcos, se colocaron por fuera de las grandes vasijas, seis piezas cerámicas de forma y tamaño variable. La mayoría de las vasijas presentan signos de alteración en la superficie interna por uso, y en ningún caso se observan huellas de exposición al fuego. Según el estilo decorativo, podemos señalar que los pucos de Don Santiago y Club Libertad son similares a los que se conocen como del tipo Poma (aunque los revisados en este trabajo son rojo sobre naranja y no siguen el negro sobre rojo característico), cuya distribución abarca las quebradas del Toro, Humahuaca y norte del valle Calchaquí. Mientras que las formas, los diseños y su configuración en el caso de las piezas pequeñas de Los Tarcos permiten adscribirlas a la tradición Santamariana en sentido amplio. Es interesante señalar para el caso de la urna Santamariana que tanto los diseños como la forma en que se dispone el panel decorativo no son característicos del repertorio clásico que conforma este grupo de vasijas, como lo es la presencia de formas onduladas y sub-romboidales, que se repite en ambas caras, destacándose la ausencia de la representación de los rasgos de un rostro antropo morfo. También el ejemplar de Los Tarcos carece del borde en aleta que caracteriza a las vasijas del tipo Pampa Grande (Caviglia 1985). Piezas sin el rostro antropomorfo han sido escasamente registradas en el valle de Lerma (por ejemplo, Maidana et al. 1974: figura 17 y algunas vasijas exhibidas en el MAS). Destaca igualmente la amplia morfología y dimensiones del repertorio de vasijas de Los Tarcos, pudiéndose sugerir una probable diferenciación en el uso y función.

Se puede proponer, entonces, que la mayoría de las piezas que se depositaron junto a los muertos, conformando tanto el continente como el contenido, presentan marcas y huellas de uso, y para el caso de las vasijas del tipo subglobular se modificó el sector del cuello y borde, tal vez como una práctica para poder introducir los cuerpos. Cabe destacar igualmente que también se han utilizado vasijas de gran tamaño, de tipo subglobular o troncocónica que mantienen su integridad y que algunas de ellas presentan posibles signos de uso previo y otras no, por ejemplo, las piezas recuperadas en Villa Las Rosas y Saladillo (Serrano 1963 y Maidana et al. 1974). Planteamos, para los casos analizados, que las piezas de contextos funerarios habrían participado de diferentes actividades dentro de las esferas domésticas.

Como ya mencionamos, Boman 1991 [1908] señala la amplia dispersión de la práctica de entierro en urnas cerámicas en las tierras bajas sudamericanas, particularmente entre los pueblos guaraníes. En observaciones etnográficas realizadas hacia fines del siglo XIX, por ejemplo, D’Orbigny menciona que en los entierros tupi-guaraní se colocaban vasijas especialmente ma nufacturadas para este destino y, por otro lado, Weddel registra que los chiriguanos de Caiza (río Pilcomayo) utilizaban una vasija de “chicha” para enterrar a los muertos que era depositada en el subsuelo de su residencia (Boman 1905:98 y 101). Considerando esta última modalidad, es interesante señalar una cierta similitud morfológica entre las grandes vasijas troncocónicas y un grupo de vasijas denominadas “virque” que, según información etnográfica registrada para la quebrada de Humahuaca y puna jujeña, son vasijas abiertas de gran tamaño utilizados en parte del proceso de preparación de la chicha. En su interior se realiza el mezclado y sobado (o “apuñado”) de los distintos componentes que conforman esta bebida fermentada, cuya producción puede llevar varios días (Menacho 2007; Cremonte et al. 2009). En general, las dimensiones de los “virques” actuales son apenas más pequeñas que las de nuestra muestra, y se diferencian en el acabado de las superficies, ya que las mujeres entrevistadas indicaron que prefieren aquellos ejemplares cuyas superficies internas son pulidas o alisadas, pues esto facilita manipular y desprender los materiales (Cremonte et al. 2009:90). Por otro lado, probablemente las grandes vasijas globulares se habrían utilizado para el almacenamiento de productos líquidos o secos, como granos, por ejemplo. Queda pendiente la realización de análisis de microrrestos que probablemente quedaron entrampados en la superficie interna y que nos podría dar información sobre lo que contenían estas grandes vasijas.

En cuanto a los materiales de metal, se destacan dos artefactos utilitarios en el caso del rescate en el Club Libertad, que sabemos se han registrado en sectores de los valles Calchaquíes, quebrada de Humahuaca, valles orientales del norte de Salta y norte de Chile (Mayer 1986) y una pieza decorativa para Los Tarcos. Esta pieza podría haber sido adherida en la vestimenta u otro objeto a manera de adorno, tal vez cosida utilizando el orificio de suspensión. Además de un elemento que habría generado un impacto visual particular, también se propone que el golpe entre piezas de metal en movimiento habría producido un sonido específico que destacaría ade más del brillo y el color, y sería portado por ciertas personas de jerarquía (Gudemos 1998:127). Campanillas de oro formalmente similares se han registrado en los sitios San José (Tilcara), en Pucará de Tilcara por Casanova y en Huayra Huasi (Iruya) por Márquez Miranda (Gudemos 1998:118, foto 5 centro, Lámina V, F a, b, c; Ventura y Scambato 2013:figura 9); mientras que la examinada por Boman en Pucará de Rinconada (Jujuy) es de plata (1991[1908]:648-649, figura 136b). Probablemente este tipo de artefactos habría circulado en momentos incaicos, al igual que otra pieza de metal, un “tupu” que fue depositado con vasijas asignadas al estilo Inca provincial o mixto en una inhumación en Finca San Manuel, Rosario de Lerma, en cercanías de un grupo de Túmulos de Campo de Pucará estudiado por Boman (Mulvany et al. 2007).

Podemos proponer que cada uno de estos entierros es una especie de puesta en escena que crea para algunos de los casos un espacio que denominamos “interior”, aquel contenido dentro de la gran vasija, y otro “exterior”, pero próximo. Este último se puede ejemplificar con el caso de Los Tarcos, donde se recuperaron una serie de vasijas de tamaño mediano y pequeño, algunas de ellas incompletas, dispuestas alrededor de las vasijas grandes. Esto también se replica en un contexto de inhumación de adulto, en Ampascachi (departamento La Viña), interpretado como un entierro secundario de un individuo femenino. Allí, dos vasijas del tipo troncocónico conte nían restos de un cráneo y otros huesos, piel de un animal, fibras de un tejido y calabazas. Por fuera y arrimada a la vasija-tapa se colocaron dos conanas, una mano de moler, y dos pucos rotos (Menghin y Laguzzi 1967). Como mencionamos más arriba, en Saladillo también se registraron objetos colocados en el exterior de las grandes vasijas (Maidana et al. 1974:17).

Más allá de no poder corroborar que en los rescates analizados los objetos, cuerpos y va sijas contenedoras fueron colocadas conformando un mismo evento, podemos sugerir de todas maneras que su configuración y disposición conforman un mismo patrón organizativo del espacio mortuorio próximo e íntimo, así como una intención de crear o recrear posibles acciones en otro plano -el de los muertos-.

Para Saladillo (Maidana et al. 1974) se menciona la colocación en la parte superior de la vasija-contenedor de una especie de chorizo de barro amasado sobre el cual se asentaba la parte superior de la vasija-tapa, funcionando como “sellador” del contenido. Esto se observó igualmen te en el caso de Los Tarcos y en otro contexto de entierro en El Pedregal, en Rosario de Lerma (Mulvany, comunicación personal). En este grupo se incluyen los entierros secundarios en vasijas globulares medianas que pueden ser tapadas con lajas o con la base de otro recipiente cerámico (Maidana et al. 1974:16-17).

Para contextos funerarios tardíos del valle Calchaquí Norte, Amuedo señala la ausencia de barro o resina que haya actuado como sello en los diferentes objetos usados como tapas de vasijas funerarias para el entierro de niños. Las características de los contextos y la ausencia de algún sellador en las tapas llevan a plantear la posibilidad de que se haya producido la reapertura de estos (Amuedo 2010).

La colocación del barro para sellar el contenido de lo inhumado en los contextos analizados puede implicar una acción cuyo fin es mantener con cierta perdurabilidad la separación entre el adentro y afuera de lo inhumado, quizás por cuestiones de higiene o tal vez como una manera de conservar aquello que forma parte de su contenido. El sellar la pieza contenedora pudo haber constituido un hecho que preservaba un momento y una práctica en torno a los muertos. Lo cual no implica que se haya dado una separación entre lo que podríamos llamar el mundo de los muertos y el de la vida, cabe la posibilidad de que se hayan realizado nuevos ritos o prácticas materializadas, por ejemplo, por medio de ofrendas hacia estos contenedores y a su contenido, aunque sin alterar el interior de lo depositado en las grandes vasijas.

Otro aspecto que nos interesa señalar es la conformación de un espacio amplio para la in humación de adultos en vasijas cerámicas que se ubicó hacia el este de la porción septentrional del valle de Lerma, donde se concentran los rescates de El Portezuelo (en cercanías del campo del Tiro Federal), Villa Las Rosas y Club Libertad (figura 2) y que habría abarcado una superficie estimada de 2 km2, que se podría ampliar si además incluimos las inhumaciones en el edificio de la UCASAL y en la Plaza 9 de Julio.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

El uso de grandes vasijas para la inhumación implica crear un espacio segregado para de positar a los muertos; en cierto sentido, permite separar, establecer una frontera tangible, entre el mundo de los vivos y aquel de los muertos. Esto quizás se fundamentaba en la búsqueda de protección contra esos cuerpos, a manera de medida higiénica o preventiva/protectora de cualquier enfermedad o daño. En los entierros de los valles de Catamarca, del valle Calchaquí o de la que brada de Humahuaca, los cuerpos se depositaban en cistas, estructuras de piedra, ubicadas en el subsuelo de las estructuras residenciales o en espacios segregados del poblado, reproduciendo en cierto sentido, las técnicas constructivas utilizadas para construir las viviendas, patios, corrales, canchones, y depósitos (por ejemplo, Amuedo 2010). Cabe recordar que también en esas regio nes se han registrado, en menor proporción, entierros de adultos en grandes vasijas cerámicas (Williams y de Hoyos 2001; Scaro y Gheggi 2011, entre otros).

Para nuestro caso, se produce una separación entre vivos y muertos, mediante el entierro en grandes vasijas. Sin embargo, esta separación también conlleva un vínculo entre la vida y la muerte generado a través de los objetos que forman parte del evento funerario. La presencia de marcas de usos previos en varias de las piezas analizadas da cuenta de la participación de los objetos en diferentes actividades probablemente relacionadas con el almacenaje, procesamiento de alimentos sin exposición al fuego, y servido y despliegue de alimentos, o manufactura de artefactos, entre otros. En este sentido, podemos pensar que estos objetos que estuvieron involucrados en activida des diarias (y domésticas) fueron separados del mundo de los vivos para cumplir otra función en contextos relacionados con los muertos, vinculando esferas que desde nuestra mirada occidental puedan ser antagónicas. Constituye una excepción, el hallazgo de panes de arcilla en el interior de un entierro en una gran vasija recuperada en El Vallenar, Rosario de Lerma, ya que se trata de material sin cocción y que tendría la potencialidad de ser transformado aún (Mamani et al. 2014).

Acciones vinculadas a la reutilización de las piezas analizadas, como por ejemplo el desbas tado que presentan algunas de ellas, ayudan a plantear “momentos” que nos permiten hipotetizar sobre la biografía de los objetos. El uso previo de las piezas pudo ser reconocido a partir de la presencia de rebajes de algunas de sus partes, aunque también se detectaron huellas de picado en el interior de las grandes vasijas y de las escudillas y pucos que formaban parte del acompañamiento. También por la presencia de un remiendo en una de las piezas recuperadas en la UCASAL. Tra bajos más específicos sobre huellas de desgaste permitirán continuar investigando en esta línea.

A pesar de que los trabajos previos sobre contextos funerarios realizados en el valle brindan interesantes datos, la información aún sigue siendo parcial y sesgada (notándose, por ejemplo, una desvinculación en el estudio de las materialidades y los restos humanos). En este sentido es preciso tener en cuenta que nuestros aportes son producto del análisis de contextos que fueron excavados mediante trabajos de rescate arqueológico, en general, realizados por denuncias de pobladores locales a partir de remoción de suelo para la construcción de viviendas. Las condiciones de trabajo que implicaron el rescate de estas evidencias fueron puntuales, por lo que no tuvimos oportunidad de avanzar en el estudio de asentamientos u otros tipos de evidencias asociadas a los contextos funerarios. Ya que es inviable emprender tareas de ampliación de excavaciones o realizar otro tipo de sondeos, y que contamos solo con información parcializada, no podemos dimensionar la extensión en el espacio de estos eventos de inhumación. A manera de hipótesis proponemos que los contextos del Club Libertad y Los Tarcos constituyen espacios segregados para la inhumación, al igual que Villa Las Rosas y Saladillo. Para el caso de la UCASAL, la información del rescate del 2018 no proporciona evidencias de restos humanos, aunque las grandes vasijas y su disposición siguen el patrón de inhumación de adultos identificado para el valle de Lerma, lo que permite considerar que podría conformar un espacio funerario. No contamos con evidencias para plantear relaciones entre contextos de inhumación con espacios que presenten otros tipos de evidencias, por ejemplo, áreas de residencia, producción, etc.

Si bien las condiciones en el valle de Lerma no son óptimas para la conservación de restos orgánicos, en dos de los contextos analizados se pudieron recuperar restos óseos humanos que brindaron datos para pensar, o plantear posibilidades, sobre prácticas de inhumación en estas grandes piezas. Hasta el momento solo contamos con datos de análisis bioantropológicos realizados sobre los contextos de la UCASAL (2007), del Club Libertad (Acreche 1992) y del Barrio Don Santiago, que indicarían prácticas de inhumación primaria.

Por ahora, en los rescates analizados no se recuperaron evidencias de entierro de subadultos, más allá, de las dos partes de urnas Santamarianas señaladas para Los Tarcos. Si bien los antecedentes para Saladillo (Osma), indican el entierro de niños en vasijas decoradas y toscas (de tamaño mediano), no se menciona para este sitio la existencia de niños y adultos enterrados en vasijas toscas de gran tamaño (Maidana et al. 1974). Aunque también somos conscientes de que esto pueda deberse a un sesgo producto de la conservación de los restos óseos, o a problemas vinculados con el muestreo.

Con el único fechado de un contexto funerario en el valle de Lerma, se aportó información sobre la cronología en la que habría estado vigente la inhumación en vasijas cerámicas en esta región (Serrano 1963), es decir durante momentos de los Períodos Tardío e Inca, entre los siglos IX y XVI, aproximadamente. Con la ocupación incaica del valle, la práctica de entierros en vasijas de gran tamaño habría continuado, como por ejemplo, el caso del rescate de Finca San Manuel (Rosario de Lerma), y probablemente el de Los Tarcos en Cerrillos. Es también en estos dos sitios, donde se registraron piezas de metal conformando acompañamiento mortuorio. Queda pendiente seguir indagando sobre los momentos en que se manufacturaron y circularon los pucos bicolores que se recuperaron en Don Santiago y el Club Libertad, los cuales presentan similitudes con ejemplares registrados para el propio valle de Lerma, quebrada del Toro y quebrada de Humahuaca. Los contextos funerarios analizados en su conjunto permiten matizar y complejizar la vinculación cultural e identitaria de los grupos sociales del Tardío-Inca en la región.

AGRADECIMIENTOS

A todas las personas que realizaron los avisos pertinentes que permitieron realizar los res cates que analizamos en este trabajo. Los trabajos de laboratorio se ejecutaron en el marco de los proyectos de investigación N° 2205 “Arqueología del Sector Oriental de la Sub-región Lerma. Uso del espacio y cultura material en momentos prehispánicos” y N° 2462 “Espacio social y uso de los recursos en el valle de Lerma. Abordajes desde la Arqueología y la Historia” del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. Queremos agradecer a los miembros de estos proyectos: Mario Raspa, Agustina Aguirre, Jessica Meriles, Pilar Aranda, Fabiana González, Rodrigo Saravia y Sebastián Sosa quienes participaron activamente en los trabajos de laboratorio. A Mirta Santoni por compartir información sobre el rescate en el Club Libertad y en el Barrio Don Santiago. Al Personal del MAS: Nelly López, Carlos Calzadilla, Patricia Camaño, David Guzmán y Leonardo Mercado por la colaboración y asistencia en todo momento y por aportar información sobre los rescates, a Carlos Calzadilla por compartir el registro de Los Tarcos, a Claudia Macori- tto por la información del rescate de la UCASAL de 2018, a Soledad Ibáñez y Ana Leiva por su asistencia en el análisis del material óseo humano, a Mirta Paz de la Biblioteca Monseñor Vergara del Museo Uriburu (Salta) por señalarnos el material fotográfico de El Portezuelo. A evaluadoras y evaluadores de un primer manuscrito, quienes ayudaron a mejorarlo con sus comentarios. Ninguna de las personas mencionadas en este apartado es responsable de lo aquí expresado.

NOTAS

Algunas de estas piezas medianas estaban asociadas a entierros secundarios (Maidana et. al 1974: 17).

Por ejemplo, algunos de los materiales de Villas Las Rosas -que fueron analizados por Serrano- y los de Saladillo -excavados por Maidana y su equipo- se encuentran en la Colección Serrano, depositada en el Gabinete de Arqueología, y en el MAS, en ambos casos formaban parte de la colección del Museo de Arqueología de la Universidad Nacional de Salta, que cerró a fines de la década de 1970, y no se cuenta con la documentación o notas de campo correspondientes.

En la Biblioteca Monseñor Miguel Ángel Vergara (Museo Uriburu, Salta) se pueden consultar las fotos y los textos que formaron parte de la muestra en el Museo Histórico del Norte.

Avances del análisis de estos contextos fueron presentados en el VI Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades Imágenes de la Muerte realizado en la Ciudad de Salta (2014).

Diario El Tribuno, “Rescate de emergencia de restos arqueológicos”, 20 de mayo de 1992, p. 22.

Soledad Ibáñez y Ana Leiva realizaron esta revisión preliminar.

Las tareas de rescate fueron realizadas por las Licenciadas Mirta Santoni y Claudia Macoritto.

Acciones similares se observaron en otras grandes vasijas del valle de Lerma, como, por ejemplo, en la rescatada en El Vallenar (Rosario de Lerma) (Mamani et al. 2014).

En un contexto de rescate realizado en El Pedregal (Rosario de Lerma), Mulvany (comunicación personal) recuperó dos vasijas de gran tamaño (contenedor y tapa) y en el interior no se registraron restos óseos humanos, aunque si se observó una mancha de color blanquecino-amarillento que se interpretó como posibles restos orgánicos en descomposición.

Fecha de recepción: 14 de octubre de 2022

Fecha de aceptación: 16 de enero de 2023