EL PUNTO DE PARTIDA

La cerámica Belén en tanto categoría analítica es, como tantas otras, el resultado de un complejo proceso de construcción que inicia a fines del siglo XIX y que ha ido redefiniéndose hasta la actualidad al ritmo de los cambios de perspectiva teórico-metodológica que caracterizaron el desarrollo de nuestra disciplina (Quiroga 2003; Basile 2012 [2005]; Wynveldt y Iucci 2009). Concebida inicialmente como categoría de clasificación museográfica, a lo largo del tiempo se han ido afinando definiciones vinculadas con la morfología particular de las piezas cerradas o abiertas, se multiplicaron las descripciones de sus diseños pintados en negro sobre rojo y desde fines del siglo XX se incrementaron exponencialmente los análisis sistemáticos sobre gran cantidad de materiales desde diversas perspectivas (Outes 1907; Bregante; 1926; Serrano 1958; Sempé 1976; Basile 2012 [2005], 2009; Quiroga 2003; Manasse y Páez 2006; Puente y Quiroga 2007; Wynveldt 2007, 2009; Wynveldt y Iucci 2009; entre otros).

Todos estos trabajos han permitido establecer, a lo largo de los años, ciertas generalidades relativas a la caracterización y contextualización de la cerámica Belén. Entre los acuerdos podemos mencionar que su amplia distribución espacial y temporal acotan su registro en las provincias de Catamarca, La Rioja, Salta y Tucumán (Sempé 1999), desde el Período de Desarrollos Regiona les (PDR, ca. 900-1400 AD) hasta los momentos de ocupación incaica del Noroeste argentino (NOA), respectivamente. Sin embargo, en algunas áreas también se la documenta en tiempos de resistencia local frente a la conquista hispana (Wynveldt et al. 2017).

Es justamente la cuestión cronológica uno de los aspectos que aún requieren ser abordados con mayor profundidad. Al respecto, la presencia de cerámica Belén fue considerada representa tiva del Período Tardío en la secuencia cronológica clásica del Noroeste argentino generada sobre la base de las excavaciones sistemáticas desarrolladas en diversos poblados del valle de Hualfin (González 1955; González y Cowgill 1975); de igual forma que su registro en superficie o en capa fue un indicador clave en la asignación de los sitios arqueológicos a ese período cultural. En diversos trabajos (González 1955, 1979; González y Pérez 1972; González y Sempé 1975) se ha propuesto que las evidencias vinculadas con la “cultura Belén” podían organizarse en fases sucesivas fundamentalmente en función de ciertas características del patrón de asentamiento y a una idea subyacente de incremento de la complejidad social a través del tiempo (Iucci y Delaloye 2018). El esquema cronológico general construido para el NOA inicialmente a partir del ordenamiento y la correlación de la cerámica registrada en los contextos funerarios que conformaban la Colección Benjamín Muñiz Barreto del Museo de La Plata luego fue rectificado a partir de los primeros fechados radiocarbónicos (González 1955; González y Cowgill 1975). Si bien estas correlaciones fueron problemáticas para el caso Belén, González decidió mantener la secuencia originalmente propuesta sobre la base de la estructura de los asentamientos estableciendo límites precisos para cada fase: Belén I (1100 a 1300 DC); Belén II (1300 a 1480 DC) y Belén III (1480 a 1535 DC).

La descripción de las características de estas fases estaba fuertemente anclada en ciertos indicadores arquitectónicos organizados en orden de complejidad creciente, iniciando con el registro de cazas-pozo de tipo comunal dispersas y culminando con la conformación de aglomeraciones semiurbanas hacia los momentos de conquista incaica (González 1955). Si bien se sostenía que estas diferencias también se reflejaban en los conjuntos cerámicos asociados, los indicadores que se presentaron de tales cambios fueron limitados y poco detallados. Sólo se mencionó, en obras de síntesis posteriores (Sempé 1999), la evidencia de “influencia incaica” durante la Fase III, a partir de la que la cerámica Belén perdería sus morfologías e iconografías típicas, incorporando en su repertorio ciertos diseños de línea fina (rombos y triángulos en hilera) que derivarían del estilo incaico, abandonando la tripartición morfológica y visual en sus piezas cerradas y virando a formas “inflexionadas de grandes cuellos” (Sempé 1999:4). Esta situación se mantuvo incluso en las investigaciones que, con otros objetivos, abordaron la expansión incaica en el NOA y que simplemente nominan como Belén III o Belén-Inca la cerámica elaborada localmente en el marco de dicha conquista sin ahondar en sus características específicas (Calderari y Williams 1991; Williams et al. 2005, entre otros).

Si bien, como mencionamos, los trabajos sobre cerámica Belén se han incrementado no tablemente en los últimos años lo cierto es que la búsqueda de mayores precisiones en la identi ficación y análisis de diferencias en sus formas y diseños a través del tiempo ha tenido avances limitados que se han restringido a los conjuntos procedentes del valle de Hualfin, sobre los que tradicionalmente se definió la unidad estilística y del cual toma su nombre (Iucci y Delaloye 2018). Allí las autoras son cautelosas en sus conclusiones, pero señalan, en términos generales, que no observan diferencias significativas en la estructura de diseño de la muestra cerámica que analizan desde fines del siglo XIV en adelante. Por otro lado, hacia el occidente del valle de Hualfin, en la región de Fiambalá, los trabajos realizados han permitido definir el lenguaje visual que caracteriza al conjunto Belén local y observar que presenta con mucha intensidad cierto tipo de representaciones que no son comunes en otras regiones (Ratto et al. 2007; Basile 2009) y que aquí ocupan lugares altamente visibles, centrales y de alto contraste en el cuerpo de las piezas cerámicas. Sin embargo, el análisis sistemático de sus cambios a través del tiempo es aún un tema pendiente de discusión y resolución.

En este marco consideramos que debemos desarrollar metodologías que nos permitan acer carnos a definir con mayor precisión este estilo en clave espacial y temporal regional. Por lo tanto, nos proponemos articular el análisis visual y morfo-técnico con los fechados radiocarbónicos de las piezas del estilo Belén provenientes del oeste de Tinogasta, para evaluar la existencia de cambios y continuidades en términos visuales, técnicos y morfológicos (formas y contornos), y discutir su valor cronológico. Para ello trabajaremos con una muestra de 164 piezas enteras, tanto abiertas (cuencos) como cerradas (ollas o tinajas), recuperadas en diversos contextos, principalmente fu nerarios de distintas modalidades (infantes en urna, adultos en cista, directos bajo reparo), las que provienen de intervenciones tanto sistemáticas como asistemáticas. El conjunto cerámico analizado forma parte de diversas colecciones depositadas en museos públicos o privados y en instituciones gubernamentales y/o educativas, que difieren en la calidad de la información complementaria asociada, tanto contextual como documental (ver más adelante). Este acercamiento nos permitirá comenzar a discutir los sentidos de la permanencia o el abandono de ciertas narrativas evocadas y sus formas de expresión en un lapso de casi 300 años atravesados por la conquista incaica.

LA CERÁMICA BELÉN ANALIZADA Y SUS CONTEXTOS DE PROVENIENCIA

La arqueología de la región de Fiambalá tiene una impronta particular signada, por un lado, por las excavaciones asistemáticas que clérigos de diversas órdenes religiosas efectuaron entre las décadas de 1950 y 1970 y, por el otro, por la venta de piezas arqueológicas y la formación de colecciones privadas sin documentación (Basile y Ratto 2022). Con esta realidad compleja interactúan los proyectos de investigación arqueológica científica-académica y profesional (Ratto 2013, 2015).

La cerámica Belén, foco de este trabajo, es también resultado de esta historia ya que un gran porcentaje es producto de excavaciones asistemáticas realizadas por religiosos o pobladores locales en cementerios prehispánicos y hoy se encuentra depositada en Museos regionales (Museo Robaudi de Tinogasta; Museo del Hombre de Fiambalá; Museo Adán Quiroga, Catamarca), extra- rregionales (Museo Jesuítico de Jesús María, Córdoba y Musal de Pilar, Buenos Aires; Museo de La Plata, Buenos Aires; Provincial Incahuasi, La Rioja; Museo Etnológico de Berlín, Alemania) o en manos de particulares (figura 1). Muchas de estas colecciones carecen de información contextual debido a la ausencia de registros de campo, inventarios y documentación asociada (notas, fotografías, planos, entre otros). Esta realidad se complejiza aún más cuando tenemos en cuenta y reconstruimos la biografía de las colecciones, particularmente los caminos transitados por las piezas en las distintas instituciones que muchas veces dificultan el rearmado de los contextos y la asociación de los materiales que las conforman (Ratto y Basile 2020).

Figura 1: Localización de los contextos y localidades de proveniencia de las piezas Belén analizadas.

En este marco, seleccionamos unas 164 piezas Belén procedentes de contextos funerarios y residenciales, completas o parcialmente completas, que nos permitieron identificar su forma y contorno, reconstruir las medidas y registrar el repertorio visual y técnico desplegado en sus superficies. Estas piezas integran 26 conjuntos que provienen tanto de sitios arqueológicos con- textualizados como de colecciones de museos que reúnen piezas de un lugar excavado, pero cuyas asociaciones se han perdido por falta de registro. Por lo tanto, en función de sus contextos de proveniencia y de las condiciones de hallazgo, presentan distintos grados de integridad y resolución temporal, lo que permite definir distintas unidades de análisis (tabla 1). A saber:

Asociación cronológica absoluta: contextos funerarios recuperados mediante interven ciones sistemáticas o rearmados a partir de la memoria oral del poblador local que lo excavó y, por lo tanto, conocemos su proveniencia, las características de cada entierro, hemos reconstruido las asociaciones y contamos con fechados radiométricos con grado

de probabilidad de asociación datación-cerámica (sensu Greco y Palamarczuk 2014; Palamarczuk y Greco 2022) -ver más adelante-. Nueve conjuntos reúnen esta condición, los que están compuestos por 25 piezas arqueológicas (25:164, tabla 1).

Asociación cronológica relativa: conjunto de tumbas relacionadas provenientes de un sitio específico cuyos materiales se encuentran en manos de pobladores locales (Las Champas-Colección Bayón) y/o depositadas en los museos de Palo Blanco (FJP Tumbas

y 3-Colección Quintar) y del Hombre de Fiambalá (Lorohuasi-CIII). En estos casos contamos con la identificación precisa del lugar de hallazgo a través de la memoria oral y de la visita en el terreno junto con el poblador, la descripción de las características de cada tumba y la información procedente de la excavación de una de las tumbas de las cuales se obtuvo el fechado aquí considerado. Dado que no se pudo determinar la asocia ción de piezas que provenían del contexto excavado consideramos esta datación como de grado II, probable (sensu Greco y Palamarczuk 2014). Este grupo está conformado por cuatro conjuntos, los que en total integran 27 piezas provenientes de contextos funerarios (27:164). Asimismo, hemos incluido en esta unidad tres piezas procedentes de contextos residenciales relacionados con sitios incaicos como Costa de Reyes y Río del Inca-Uhle y actualmente son parte de la Colección Uhle del Museo Etnológico de Berlín (Uhle 1912; Ratto 2015; Ratto y Fischer 2021) (3:164) (tabla 1).

Sin asociación cronológica: 11 conjuntos de piezas cerámicas que provienen de tumbas localizadas en un paraje de la región, pero que no cuentan con dataciones radiométricas. Estas piezas se encuentran depositadas en colecciones institucionales o privadas que son producto de donaciones o excavaciones asistemáticas en cementerios en las que la posibilidad de reconstruir las asociaciones entre piezas y la cronología a nivel de cada entierro es prácticamente imposible (109:164) (tabla 1).1

Los contextos con asociación cronológica absoluta o relativa

Como mencionamos, disponemos de nueve contextos que cuentan con fechados radiométricos con asociación segura con las tumbas de las que proceden las piezas Belén analizadas y cuatro conjuntos de tumbas relacionadas provenientes de un sitio específico. Los fechados utilizados cumplen con los criterios definidos por Greco y Palamarczuk (2014) de asociación entre muestra y evento de tipo (A) (casos en que muestra y evento constituyen una unidad) o (B) (relación fun cional directa) y grados de asociación “fechado-cerámica” de grado I (altamente probable) o II (probable). Todos estos fechados fueron realizados en el marco del Proyecto Arqueológico Chas- chuil Abaucán (PACh-A) y son posteriores al año 1980. Presentamos a continuación una síntesis de cada uno de los contextos de hallazgo de las piezas asociadas a fechados absolutos y relativos.

Tabla 1. Conformación de la muestra de piezas cerámicas Belén abiertas y cerradas analizadas en función de sus condiciones de recuperación y asociación cronológica.

COLECCIONES EN CONTEXTO CRONOLÓGICO

Asociación

cronológica

Sigla

Piezas Belén

Características

NConjuntos

Tipo

NPiezas

NMotivos

Rescates y

Colecciones particulares con información a nivel de entierro

Absoluta (asociación F-C grado I)

LP-II; BAn; CP-I; CP-II; CP-III; CP- V; Md1B; FJP-T1; BLT

Abiertas

12

58

Cerradas

13

192

Colecciones con proveniencia certera a nivel de conjunto de tumbas/contextos residenciales relacionados con sitios incaicos

Relativa (asociación F-C grado II)

FJP Tumba 2 y 3-Col. Quintar; Col. Bayón Las Champas; LH CIII

Abiertas

28

Cerradas

18

243

Col. MEB-Uhle-Río del Inca y Costa de Reyes

Abiertas

27

Cerradas

Colecciones institucionales provenientes de conjunto de tumbas localizadas en un paraje

11

sin información cronológica

Col.P-Sj; Col.Py-Sj; Col.Castro-Msh; Col.Lafone-LT; Col. MAQ-LT-T; Col. MEB-Uhle Md- T; MH-LT; Col. Moreno-T; Col. MTR-LT; Col. Dreidemie-Istataco; Col.Gómez- Huanchin

Abiertas

21

96

Cerradas

88

985

26

164

1634

Referencias: asociación F-C (fechado-cerámica, sensu Greco y Palamarczuk 2014)

Conjuntos con datación absoluta - asociación “fechado-cerámica” de grado I:

Las Papas II (LP-II), excavado en el año 2013 por el poblador local (Juan Carlos Sinches) quien dio aviso al personal de la D.P.A de Catamarca. Se trata de un entierro en cista de un individuo adulto acompañado por diversos materiales, entre los que se encuentran cuatro tinajas Belén y una Sanagasta, tejidos, instrumento óseo, fragmento de “pala de tejedor” de algarrobo, manopla o tensor de bronce (fechado: 1226-1297 d.C. -óseo-, figura 2, Ratto et al. 2019, 2020).

Bebé de Anillaco (BAn) rescate arqueológico realizado por personal de la D.P.A de Catamarca en el año 2016. El contenedor es una olla inflexionada alisada. Junto con los restos de un subadulto, se recuperó una pieza cerrada Belén que contenía abundantes semillas de C. maxima subsp. Máxima (fechado: 1206-1270 d.C. -semillas-, figura 2, Ratto et al. 2022).

Entierro Colección Pereira I (CP-I): recuperado por un poblador local (Osvaldo Pereira) y reconstruido sobre la base del registro de su memoria oral. El contenedor es una olla inflexionada de base cónica con restos de hollín en superficie externa. Dentro de ella, junto con los restos esqueletales de un individuo subadulto se hallaron dos pucos estilo Famabalasto Negro Grabado (FNG) y Belén, respectivamente (fechado: 1430-1454 d.C. -óseo-, figura 2; Basile y Ratto 2016).

Entierro Colección Pereira II (CP-II): inhumación en urna, reconstruida sobre la base de la memoria del poblador. El contenedor es una olla inflexionada de base cónica con restos de hollín en superficie externa. En su interior se recuperaron una tinaja Belén y un puco simple alisado, que contenía sedimento y una bolsa tejida en mal estado de preservación. Los restos humanos fueron dejados por Pereira en el lugar del hallazgo (fechado: 1292 1382 d.C. -fibra textil-, figura 2; Basile y Ratto 2016; Ratto y Basile 2020).

Medanitos 1 B: Entierro en oquedad en paleobarrancas del río Abaucán, en la periferia sur del pueblo homónimo. En un rescate realizado por la D.P.A de Catamarca se recuperó un fardo funerario junto con una tinaja Belén y dos cestas tejidas (fechado: 1301-1390 d.C. -óseo-, figura 2; Nazar 2002).

Entierros FJP (Col. Quintar). Se trata de tres inhumaciones en cista (cámara circular con techo en falsa bóveda) localizadas en la periferia del pueblo de Palo Blanco, que fueron excavadas por el poblador Mario Quintar, pero solo la Tumba 1 fue reexcavada por el PACh-A. De esa tumba se recuperaron los restos esqueletales de una mujer adulta acompa ñada de cuatro tinajas y cinco pucos estilo Belén (fechado: 1412-1436 d.C. -óseo-, figura 2; Ratto et al. 2007, 2022). Por su parte, de las tumbas 2 y 3, asociadas espacialmente con la tumba 1, el poblador local recuperó siete pucos y ocho tinajas Belén. A pesar de que no contamos con fechados directos, dada la proximidad espacial entre cámaras y la similitud de los conjuntos cerámicos, es probable que la ubicación temporal sea coincidente con la aportada por el fechado radiocarbónico de la tumba 1.

Entierro Colección Pereira III (CP-III): excavado por el poblador, cerca del entierro CP-I. El contenedor es una olla inflexionada con restos de hollín en superficie externa. Dentro se halló una tinaja Belén, junto con restos humanos, de los que solo pudo analizarse el cráneo ya que los huesos restantes fueron dejados en el lugar del hallazgo (fechado: 1408-1430 d.C. -óseo-, figura 2).

Bebé de La Troya (BLT) rescate funerario realizado en el marco de un estudio de impacto arqueológico (Ratto 2005). El contenedor es una olla Sanagasta con tapa, en cuyo interior se recuperaron cuatro piezas Belén, cestería, collar de valvas, cantidad de macrorrestos vegetales y un infante de entre uno y dos años (fechado promediado: 1404-1454 d.C. -óseo-, figura 2; Ratto et al. 2007, 2014, 2016).

Entierro Colección PereiraV (CP-V): excavado por el poblador en la localidad de Mishma, quien solo recuperó el cráneo y dejó el resto del esqueleto en el lugar; además, de acuerdo con sus referencias, se trataba de un entierro directo. Los estudios bioarqueológicos en curso indican que se trata de un individuo con edad estimada entre 7 y 8 años, ± 2 años por erupción dental, que presenta una deformación tabular erecta muy intensa. Estaba acompañado por tres pucos Belén (fechado: 1436-1459 d.C. -óseo-, figura 2).

b ) Conjuntos con datación relativa- - asociación “fechado-cerámica” de grado II:

Las Champas (Col. Bayón): El poblador Juan Bayón intervino tumbas emplazadas en el área de Las Champas. Según sus relatos eran en cámara circular (cista), construidas dentro del barreal homónimo. Una pudo ser reexcavada y se recuperaron restos esqueletales, macrorrestos vegetales y un posible artefacto de vegetal interpretado como gorro (Ratto et al. 2014). Entre los materiales que conforman esta colección se destaca el registro de restos de cinco palas de tejedor o espadas de algarrobo, una espátula de hueso, una olla doméstica y nueve piezas Belén (fechado promediado: 1392-1457 d.C. -óseo-, figura 2; Ratto y Basile 2020).

- Entierro Lorohuasi: A raíz de la construcción de una obra vial se realizaron hallazgos arqueológicos casuales en el Paraje Lorohuasi por parte del personal de Vialidad Provincial que dio aviso a la D.P.A de Catamarca que llevó adelante el rescate. Allí se recuperaron dos cuerpos con momificación natural envueltos en diversos tejidos (cuerpos I y II) y, debajo, un esqueleto completo (Cuerpo III) acompañado por una olla Belén (fechado promediado: 1436-1637 d.C. -textil-, figura 2; Nazar et al. 1997; Renard 1997).

Si bien contamos con un conjunto limitado de fechados, su análisis nos permite dar un primer paso en esta propuesta de relacionar imágenes de un estilo cerámico con su ordenamiento cronológico. Al momento, estos son todos los fechados directos o indirectos disponibles para todos los contextos que pudimos reconstruir o excavar de primera mano en las distintas áreas de la amplia región (figura 1), con asociaciones fechado-cerámica de grado I y II (sensu Greco y Palamarczuk 2014). El gran problema al que nos enfrentamos son las colecciones institucionales que condensan las mayores cantidades de materiales procedentes de excavaciones en cemen terios, para las que no tenemos ni tendremos dataciones ni mayor precisión de procedencia o asociación (figura 2).

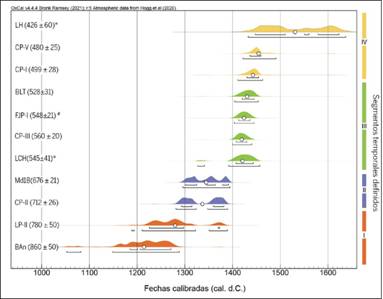

Para calibrar los fechados utilizamos el software OxCal v4.3 (Bronk Ramsey 2009) y la curva de calibración más reciente del hemisferio sur SHCal20 (Hogg et al. 2020). Inicialmente, evaluamos la similitud entre las fechas cuando se disponía de más de una para un mismo conjunto/ contexto arqueológico aplicando el test de homogeneidad T de Ward y Wilson (1978) y siguiendo los criterios de asociación muestra-evento (Greco y Palamarczuk 2014) (figura 2). Luego, esta blecimos, sobre la base de los fechados existentes para todos los contextos y de la realización de diferentes pruebas, cuatro segmentos temporales principales que nos permitieron ubicar las piezas cerámicas de cada conjunto datado dentro de temporalidades estadísticamente distinguibles siguiendo los procedimientos de Ward y Wilson (1978).

De esta manera, algunos conjuntos y las piezas que los conforman comparten una tempo ralidad en términos estadísticos, dado que sus fechados radiocarbónicos no son diferenciables entre sí, integrándose en un mismo segmento, pero sí lo son respecto de los restantes. En la figura 2 se presentan los promedios temporales de cada uno de los segmentos analíticos definidos y la significación estadística que fundamenta su agrupamiento y su distinción respecto de cada uno de ellos. El análisis realizado permitió entonces definir una datación promedio que caracteriza a cada uno de los segmentos temporales donde algunos conjuntos/piezas se ubican en el siglo XIII (segmento I, ca. 1220-1281 AD), otras en el siglo XIV (segmento II, ca. 1297-1387 AD); y otros dos conjuntos en distintos momentos del siglo XV (segmento III ca. 1411-1436 y segmento IV, 1434-1486 AD) (figuras 2 y 3).

1 8 cu U-> E ^

8P ¡

0 0

1Sigla

Procedencia

Npiezas

Belén

Lab./

muestra

Fecha

613Ccol

(%o)

Años Cal d.C.

Referencia

bibliográfica

(68.3% -1 sigma)

LP-II

Las Papas II

LP-3015 (óseo)

780 ±50

-16,2

1226-1297(66,4%)

Ratto et al. 2019, 2020

BAn

Bebé Anlllaco

1LP-3649

(semillas)

860 ±50

estimado -24 ±2

1206-1270(56,5%)

Ratto et al 2022

Promedio segmento 1:82(

± 50 años AP; Test T: 1,28, gl: 1, x2= 3,84, p: 0,05. Indistinguibles

1CP-II

Saujil (Col. Pereira)

1AA105903 (fibra textil)

712 ±26

-11

1292-1315(49,6%)

1359-1382(50,3%)

Basiley Ratto 2016

MdlB

MedanltoslB

MT121404

(óseo)

676±21

-13,6

1301-1324(42,8%)

1346-1363(34,6%)

1380-1390(22,4%)

Ratto et a 12020

Promedio segmento II: 690 ±23 años AP; Test T: 1,21, gl: 1

, x2= 3,84, p: 0,05. Indistinguibles

III

FJP

FJP (Col. Quintar), Tumbal

YU1523

(óseo)

548 ±21

-13,9

1412-1436(100%)

Ratto et al. 2007; 2020

FPJ (Col. Quintar), Tumba 2*

FPJ (Col. Quintar), Tumba 3*

CP-lll

Saujil (Col. Pereira)

UGAM 54250 (óseo)

560 ±20

-11,2

1408-1430(100%)

En este trabajo

LCH*

Las Cham pas (Col. Bayón)

AA89939

(óseo)

600 ±52

-12,2

1322-1349(38,7%)

1389-1427(61,3%)

Ratto et al. 2014; 2016,2020

MTC15597 (óseo)

527±30

-11,63

1420-1446(100%)

Promediado: 545±41años AP;TestT: 1,47, gl: 1,x2= 3,84, p: 0,05. Indistinguibles.

BLT

Bebé La Troya

AA92176

(óseo)

566 ±34

-12,5

1401-1433(100%)

Rattoetal 2007, 2016,2020,2021

MTC 15596 (óseo)

501±29

-11,81

1431-1453(100%)

Promediado: 528 ± 31 años AP; Test T: 2,16, gl: 1, x2= 3,84, p: 0,05. Indistinguibles.

Promedio segmento III: 549 ± 28 años AP; Test T: 0,88, gl: 3, x2= 7,85,

p: 0,05. Indistinguibles

IV

CP-I

Saujil (Col. Pereira)

AA105902

(óseo)

499 ±28

-15,6

1430-1454(100%)

Basiley Ratto2016

CP-V

Saujil (Col. Pereira)

UGAM50294 (óseo)

480 ±25

corregido

poróC13

apatita

1436-1459(100%)

En este trabajo

LH*

Lorohuasl Cuerpo 3

LP-767 (LH-CI), textil

440 ±50

estimado -25 ±2

1444-1506(72.8%)

1591-1618(27.2%)

Nazaretal. 1997; Renard 1997

LP-779 (LH-CII), textil

400 ±70

estimado -25 ±2

1456-1512(42,7%)

1545-1625(57,3%)

Promediado: 426 ± 60 años AP; Test T: 0,24, gl: 1, x2= 3,84, p: 0,05. Indistinguibles.

Promedio segmento IV: 468 ± 38 años AP; Test T: 1,94, gl: 2, x2= 5,921, p: 0,05. Indistinguibles

La diferenciación entre los segmentos temporales analíticos 1, II, III y IV fue definida estadísticamente (Test T; 47,91; gl:3, \ 2 - 7,815, p: 0,05. Distinguibles).

Figura 2. Segmentos temporales analíticos y fechados radiocarbónicos ligados a las piezas Belén con asociación cronológica absoluta. El asterisco (*) indica los fechados que se hacen extensivos a otros materiales, los contextos de asociación cronológica relativa (grado II sensu Greco y Palamarzuck 2014)

Figura 3: Fechados radiocarbónicos calibrados asociados a la cerámica Belén analizada ordenados por antigüedad creciente. Los colores representan los segmentos temporales definidos. Los asteriscos (*) señalan los contextos de asociación relativa, los restantes son todos contextos de asociación absoluta. Curva de calibración ShCal20 (Hogg et al. 2020); software utilizado OxCal v4.3.2 (Bronk Ramsey 2009)

LA PROPUESTA METODOLÓGICA: REPERTORIO TEMÁTICO, TÉCNICAS Y CONTORNOS

Desde hace años abordamos los análisis visuales de la cerámica regional considerando que en sus superficies se despliegan distintos lenguajes visuales que se distinguen por presentar reper torios temáticos (tipos de motivos o imágenes), composiciones y formas de resolución particulares que están ligadas a las dinámicas sociales de los tiempos y lugares específicos en que las piezas circulaban (Basile 2013). Coincidimos con quienes sostienen que dichos lenguajes son sistemas no verbales de registro y comunicación gráfica que condensan sentidos y memorias y juegan un rol activo en la conformación e identificación de las comunidades que los crean y utilizan (González Carvajal 2013; Troncoso 2005; entre otros). Partiendo desde este punto de vista y con el objetivo avanzar en la calibración cronológica de la cerámica Belén local trabajamos sobre la muestra seleccionada, a nivel de los motivos, sus combinaciones y los soportes. Estructuramos nuestra propuesta metodológica en tres grandes niveles entrelazados, cada uno de los cuales aborda varia bles analíticas particulares: (i) repertorio temático y combinaciones; (ii) técnicas expresivas; y (iii) formas y contornos. La elección de estas variables se basó en el potencial contenido cronológico que, aunque en forma limitada, les atribuían los trabajos pioneros (Sempé 1999). Los resultados de cada uno de estos niveles de análisis fueron, a su vez, correlacionados con la variable temporal, es decir, con las dataciones absolutas y relativas con las que contamos.

a) Primer nivel de análisis: repertorios temáticos y combinaciones. Inicialmente caracteriza mos los repertorios temáticos clasificando los tipos de motivos registrados en clases y subclases en función de sus referentes figurativos o no figurativos, lo que nos permite trabajar en forma flexible y a distintos niveles de inclusión. Realizamos un análisis de diversidad (Jones y Leonard 1989) a nivel de las subclases de motivos contemplando la cantidad de piezas y contextos en los que se registran para distinguir los motivos muy frecuentes de aquellos de registro más acotado.

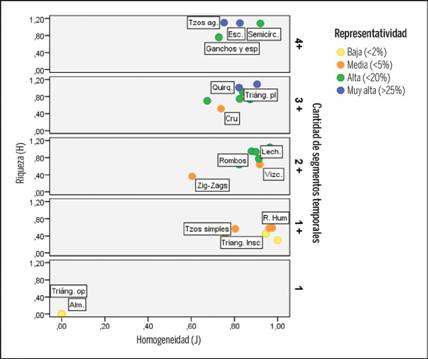

Al respecto, la diversidad tiene dos dimensiones: (i) riqueza, que refiere al número de categorías diferentes que componen una muestra (subclases de motivos desplegados en las piezas Belén de cada contexto); y (ii) homogeneidad, que informa sobre las relaciones proporcionales de las subclases de motivos dentro de los diferentes conjuntos/contextos. A los fines de este trabajo consideramos el comportamiento de los índices de riqueza y homogeneidad: (a) muy baja -0 a 0,2-; (b) baja -0,21 a 0,4-; (c) media -0,4 a 0,6-; (d) alta -0,61 a 0,8-; y (e) muy alta -mayor a 0,8-. Evaluamos, asimismo, la representatividad de cada una de las subclases de motivos en la muestra analizada definida sobre la base de la frecuencia de piezas en las que se registraron como: (a) baja (registrada en menos del 2% de la muestra); (b) media (en más del 2% y menos del 5%); (c) alta (más del 5% y menos del 20%); (d) muy alta (más del 25%).

A su vez, identificamos las subclases desplegadas en piezas de contextos datados y distinguimos las que solo se registraban en uno de los segmentos temporales definidos y que consideramos a los fines de este trabajo como “diagnósticas”, de aquellas clases registradas en todos los segmentos y de las registradas en piezas sin información temporal (colecciones sin datación). Por último, nos propusimos definir: (i) qué imágenes estaban activas en determinado momento y luego se discontinuaban; (ii) qué imágenes continuaban “activas” y hasta cuándo; y (iii) si era posible asignarle “tiempo”, en forma relativa, a aquellas imágenes y piezas para las que no teníamos fechados. Para avanzar en esta dirección fue fundamental trabajar a nivel de las combinaciones de motivos “diagnósticos” que se daban en cada una de las piezas. Esto se debe a que en una misma pieza podían registrarse motivos “diagnósticos” de momentos temporales diferentes, por lo tanto, el trabajo en base a motivos aislados resultaba insuficiente y podía di rigirnos a asignaciones erróneas.

Segundo Nivel de análisis: Técnicas expresivas. Integramos las técnicas empleadas en la resolución de los motivos (pintura, modelado, inciso y exciso) para afinar las asignaciones tempo rales efectuadas sobre la base de la relación entre combinaciones de motivos y contextos datados.

Tercer nivel de análisis: formas de piezas y contornos. Clasificamos la muestra en las siguientes categorías morfológicas: (i) piezas abiertas: pucos o cuencos, de contorno simple o compuesto (44:164); y (ii) piezas cerradas (120: 164): para su clasificación mantuvimos el criterio empleado en el valle de Hualfín y distinguimos entre tinajas y ollas de cuello corto (Wynveldt 2009) a pesar de las implicancias funcionales que, dentro de la Convención Nacional de 1964 se le asigna a las primeras2. Dentro de estas categorías distinguimos las piezas en función del grado de restricción de la boca: Tinajas no restringidas o levemente restringidas y ollas de cuello corto fuertemente restringidas (en base a Balfet et al. 1992 y Feely 2013). Asimismo, a partir de la cantidad de puntos angulares o de intersección registrados en el perfil de cada una de ellas, se clasificaron según sus contornos en: (i) tripartitas (con dos puntos angulares, uno entre base y cuerpo y otro entre cuerpo y cuello); (ii) bipartidas (un punto angular entre cuerpo y cuello); y (iii) continuas (inflexionadas).

RESULTADOS: ARTICULANDO LOS TRES NIVELES DE ANALISIS

A partir de aquí presentamos los resultados de cada uno de los tres niveles de análisis propuestos en los que articulamos cada una de las líneas analíticas, el repertorio temático y sus combinaciones, las técnicas expresivas y las formas y contornos de las piezas, con las dataciones absolutas y relativas disponibles. De esta manera, evaluamos cómo se distribuyen las piezas en función de las características analizadas en cada nivel en los segmentos temporales definidos.

Resultados nivel 1. Relación entre los repertorios temáticos y el tiempo.

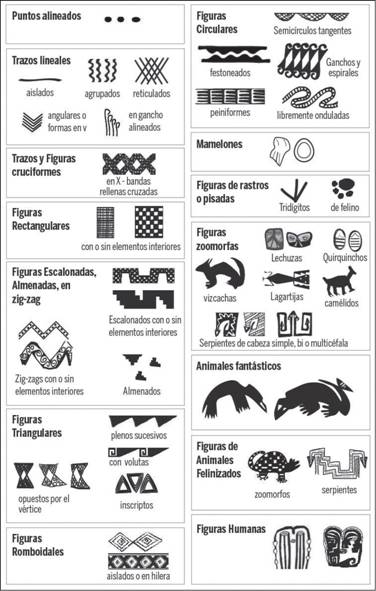

En este caso la totalidad de los motivos registrados en las superficies de las piezas analizadas fue clasificada en 41 subclases (figura 4). Los resultados del análisis de diversidad realizado a nivel de dichas subclases y en función de: (i) su representatividad definida en función de la frecuencia de piezas en las que se registraron y (ii) la cantidad de contextos con asignación cronológica, absoluta (9:26), relativa (6:26), o sin ella (11:26) en que se documentaron, nos permitieron distinguir (figura 5):

Figura 4: Síntesis de las clases de motivos registrados en las piezas analizadas. Por cuestiones de espacio se presentan ejemplos a nivel de subclase de los documentados en los contextos/conjuntos datados

Figura 5: Relación entre subclases de motivos y contextos de proveniencia de las piezas. Se contempla la representatividad de cada subclase en función de la cantidad de piezas y segmentos temporales en los que se registra. Referencias: motivos que se registran en piezas de contextos datados en: (1) un segmento temporal único; o (1+), (2+), (3+), (4+) uno, dos, tres o cuatro segmentos temporales y en colecciones sin datación. Se excluyeron de esta figura las subclases que sólo se registran en contextos sin información cronológica

Estos resultados tienen incidencia directa en el valor diagnóstico, en términos cronológi cos, que tienen los distintos motivos analizados. Al respecto, los motivos más frecuentemente registrados se documentan en conjuntos asignados a los cuatro segmentos temporales en forma continua, mientras que los de registro más acotado se documentan solo en uno de ellos por lo que su valor “diagnóstico”, al menos para la región de Fiambalá y para la muestra analizada, se incrementa.

Una vez identificados los motivos “diagnósticos” que definimos en función de su registro en piezas provenientes de contextos con asignación cronológica absoluta o relativa, evaluamos con qué otros motivos se combinaban dentro de cada una de las piezas. El análisis de estas combina ciones que se daban en cada una de las piezas nos permitió identificar que hay imágenes/motivos que participan de combinaciones que (figura 6):

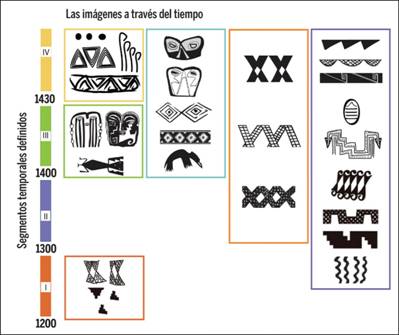

se registran en forma continua a lo largo de casi 300 años desplegándose en piezas recu peradas en contextos asignados a los cuatro segmentos temporales definidos: trazos, esca lonados, triángulos, ganchos curvilíneos, animales y serpientes felinizadas, quirquinchos;

son exclusivas de un segmento temporal acotado y luego se discontinúan: (i) almenados y triángulos opuestos por el vértice solo se registran en piezas de contextos del segmento temporal I (1220-1281 d.C.), (ii) figuras humanas, lagartijas solo se registran en piezas de contextos del segmento III (1411-1436 d.C.); y (iii) triángulos inscriptos, puntos sucesivos y ganchos alineados solo se registran en piezas de contextos del segmento IV (desde 1434 d.C.);

se activan a partir de un momento y continúan vigentes: (i) cruciformes/bandas rellenas cruzadas se registran en piezas de contextos asignados a los segmentos temporales II, III y VI (1297 d.C. en adelante); (ii) lechuzas, animales fantásticos, vizcachas, rombos se registran en piezas de contextos asignados a los segmentos temporales III y VI (1411 d.C. en adelante);

solo se registran en piezas provenientes de contextos sin asignación cronológica: serpientes de cabeza simple o bicéfalas, huellas felínicas.

Figura 6: Ejemplos de motivos o imágenes diagnósticas de cada uno de los segmentos temporales definidos para la región de Fiambalá en función de su registro en piezas provenientes de los contextos

con datación absoluta o relativa

Estos resultados nos permitieron comenzar a evaluar la posibilidad de asignar algunas de las piezas recuperadas en contextos sin información cronológica a alguno de los segmentos tem porales definidos en función de las combinaciones de motivos “diagnósticos” que se desplegaban en sus superficies, tarea que fue luego ajustada a partir de la integración de las técnicas al análisis (ver más adelante). Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 48, Número Especial 1, 2023 Resultados nivel 2. Relación entre las técnicas expresivas y el tiempo.

Al evaluar las técnicas de ejecución de los motivos registrados en piezas procedentes de contextos con asignación cronológica absoluta o relativa a lo largo del tiempo, observamos que:

la pintura es la técnica más frecuentemente empleada para la realización de las imá genes y, en algunos casos, se combina con la incisión y el modelado. Esta selección se mantiene con la misma intensidad a lo largo de los tres segmentos temporales de finidos, desde el año 1200 en adelante (segmento I a IV). Esta regularidad técnica ha sido uno de los elementos tradicionalmente considerados para identificar estas piezas pintadas en negro sobre rojo como pertenecientes al estilo Belén distinguiéndolas de otros estilos alfareros;

las imágenes realizadas mediante la técnica de excisión, que implica la remoción de materia cuando la arcilla aún se encuentra en estado plástico, son minoritarias, pero no se registran antes del año 1430 d.C. (segmento IV). Esto vale para todas las formas de piezas y tipos de contorno (ver más adelante figura 7). Por lo tanto, su registro permite calibrar la asignación de imágenes particulares: (i) los rombos se documentan pintados en piezas procedentes de contextos datados a partir del año 1300 d.C. (segmento II en adelante), pero solo se registran excisos en contextos posteriores al año 1430 d.C. (seg mento IV); y (ii) las serpientes felinizadas y los trazos en v, se documentan pintadas en piezas de contextos datados a partir del año 1200 d.C. (segmento 1 en adelante), pero solo se registran excisas en contextos posteriores al año 1430 d.C. (segmento IV);

los ganchos alineados siempre se registran pintados, pero en asociación con rombos excisos que solo se registran a partir del 1430 d.C. (segmento IV).

Al incluir la técnica expresiva en el análisis fue posible calibrar mejor las correlaciones observadas entre imágenes, combinaciones y contextos con información cronológica durante el primer nivel analítico. Esta articulación de las combinaciones de motivos “diagnósticos” con las técnicas empleadas en su resolución nos permitió, además, asignarle “tiempo” relativo a 85 pie zas, en cuyas superficies se despliegan 874 motivos, que provenían de contextos sin información cronológica (colecciones institucionales). Para ello seguimos el procedimiento que ejemplificamos en la tabla 2 y que sintetizamos a modo de ejemplo a continuación: aquellas piezas que proceden de contextos sin información cronológica, pero en cuyas superficies se despliegan motivos que participan de combinaciones que en los contextos con información cronológica absoluta se regis tran a partir del año 1300 (segmentos II y III) fueron asignadas a ese mismo lapso; mientras que aquellas piezas que incluyen, por ejemplo, ganchos curvilíneos alineados, un motivo que no se registra en ninguno de los contextos datados, pero que siempre se combina con rombos excisos que solo se registran en piezas de contextos datados desde el 1430 se adscribieron a ese mismo segmento temporal analítico. Según las particulares combinaciones registradas en cada pieza fue posible asignar algunas de ellas a alguno de los tres segmentos temporales analíticos (43:85) y otras a lapsos que abarcaban más de uno de ellos (42:85). Tabla 2. Ejemplo de tabla empleada para asignar algunas de las piezas provenientes de contextos sin información cronológica a alguno de los segmentos temporales definidos en función de las combinaciones de imágenes diagnósticas registradas en ellas. Se presentan casos de asignación a un segmento (III), a dos de ellos (II-III) o incluso casos que quedaron sin clasificar. Por cuestiones de espacio sólo se muestran algunas de las

sublcases de imágenes analizadas en cada segmento

Luego de haberle asignado “tiempo” relativo a 85 de las 108 piezas3 provenientes de con textos sin información cronológica, ubicándolas en función de las combinaciones de motivos “diagnósticos” y de la técnica expresiva, correlacionamos las formas y contornos en función de los cuatro segmentos temporales analíticos (figura 7). Sus resultados indican que:

las tinajas de contorno tripartito (con dos puntos angulares) no restringidas son las más frecuentes;

las ollas de cuello corto son siempre fuertemente restringidas de contorno continuo, inflexionado y se registran a partir del año 1400 d.C.;

no existen cambios sustanciales en el tipo de contorno de las piezas cerradas (tripartito, bipartito, continuo) a través del tiempo, ni siquiera en las piezas procedentes de los con textos más tardíos (momento IV) cuando parecen discontinuarse los contornos continuos en tinajas;

los pucos simples o compuestos se registran desde el año 1400 en adelante;

la presencia de puntos angulares o de inflexión no define la segmentación del espacio plástico. De hecho, la segmentación en tres campos de diseño externos típicos de la al farería Belén en las piezas cerradas se mantiene constante independientemente del tipo de contorno de la pieza. Solo se han documentado excepciones minoritarias que tienden a registrarse a partir del 1400 d.C. y no tienen relación explícita ni con los contornos ni con la forma de las ollas o tinajas. La tan esperada pérdida de las características morfológicas y estructura de diseño típicas de Belén hacia los momentos más tardíos postulada en los trabajos pioneros (Sempé 1999) no se documenta en la muestra aquí analizada para esta región.

Figura 7: Relación entre las formas, los tipos de contornos de las piezas y las técnicas expresivas en función de los cuatro segmentos temporales definidos. (*) Se aclara que solo se grafican las piezas con información cronológica absoluta o relativa y aquellas de las colecciones que pudieron adscribirse a alguno de los cuatro segmentos temporales. Se dejaron fuera las que no pudieron asignarse por no incluir imágenes/técnicas diagnósticas y las que fueron asignadas a lapsos mayores: segmento II-III, por ejemplo

Integrando resultados

Iniciamos el recorrido analítico con el objetivo de evaluar si la variabilidad que observábamos en el repertorio, las formas y las técnicas de las piezas Belén recuperadas en distintos contextos funerarios de la región podía tener alguna implicancia cronológica. Contábamos con la información resultante de muchos años de trabajo con materiales Belén, producto de relevamientos de diversas colecciones institucionales y particulares que fuimos articulando con los rescates arqueológicos y el rearmado de los contextos de asociación a través de la memoria oral de los pobladores locales (Ratto y Basile 2020). Esos trabajos nos permitieron definir las particularidades del lenguaje visual que caracteriza a la cerámica Belén local y que, fundamentalmente en términos temáticos, lo distinguen de la registrada en otras áreas (Ratto y Basile 2013; Basile y Ratto 2022). Luego de estos años también disponíamos de un conjunto interesante de contextos datados en forma absoluta y con un muy buen grado de probabilidad de asociación entre fechado y cerámica que nos permitía dar este primer paso en la calibración cronológica de la cerámica Belén local. Al respecto, el conjunto de contextos datados se ubica con mayor probabilidad dentro de un lapso acotado entre los años 1221 y 1486 d.C. indicando que, hasta el momento, en la región de Fiambalá la cerámica Belén se registra a lo largo de casi 300 años.

Este ejercicio se orientó a testear los cambios y continuidades que se registraban en ciertas variables de análisis a través del tiempo que fueron seleccionadas por ser las mencionadas tangen cialmente en los trabajos pioneros como indicadores de cambios a través del tiempo: imágenes, técnicas y formas-contornos (Sempé 1999). Trabajamos a distintas escalas en retroalimentación permanente lo que nos permitió identificar, en función de los materiales y dataciones absolutas y relativas disponibles, ciertas combinaciones de motivos y técnicas que son muy recurrentes dentro de la alfarería Belén y que claramente le brindan identidad. Estas combinaciones de imágenes y técnicas se registran a lo largo de los casi 300 años de forma muy homogénea: escalonados en los cuellos y/o cuerpos, trazos agrupados en las bases, triángulos plenos sucesivos en los bordes internos, todos pintados en negro sobre el fondo rojo de las superficies de tinajas u ollas indepen dientemente de los tipos de contornos.

Sin embargo, este ensayo también nos permitió identificar otras imágenes que participan de combinaciones que son propias de un momento y luego se discontinúan, o siguen vigentes, pero resueltas en una técnica de ejecución diferente que solo se registra en los contextos más tardíos funcionando a modo de “diagnóstico” temporal para la región de Fiambalá: (i) triángulos opuestos por el vértice y almenados que solo se registran pintados de forma muy acotada en los primeros momentos (1200-1300 d.C.); (ii) triángulos inscriptos o con volutas excisos que solo se registran a partir del 1430 d.C. en piezas abiertas; (iii) imágenes que se registran desde el año 1400 d.C. y continúan vigentes siempre resueltas con las mismas técnicas (lechuzas) o con técnicas dife rentes (rombos inicialmente pintados que para momentos tardíos se realizan excisos) en piezas abiertas y cerradas cuyas formas y contornos se diversifican a partir del 1400 d.C.; (iv) imágenes que continúan vigentes durante los casi 300 años, pero apelando a técnicas expresivas diferentes (serpientes felinizadas y formas en v que solo se registran excisas en contextos posteriores al año 1430 d.C.) (figura 8).

La variedad de imágenes figurativas, técnicas y formas tiende a incrementarse con el paso del tiempo. A partir de mediados del 1400 d.C. se observa en la región de Fiambalá una cierta expansión temática, técnica y morfológica ya que se registran nuevas imágenes figurativas (lechu zas, figuras humanas, vizcachas, animales fantásticos, lagartijas, entre otras) algunas de las cuales incorporan el color blanco/crema al negro como recurso de contraste, nuevas formas de piezas (ollas y pucos) que se suman a las tinajas de contornos o perfiles continuos o discontinuos (tri o bipartitos). A esta tendencia se suma la incorporación de la técnica del exciso en los momentos más tardíos, hacia mediados del año 1400 d.C.

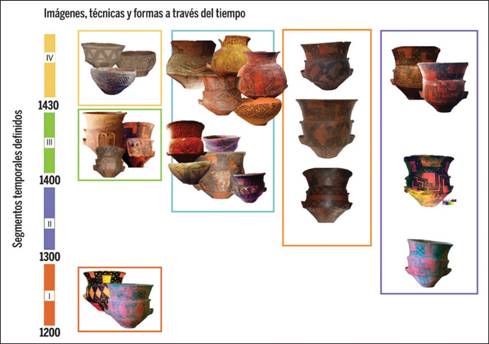

Figura 8: Propuesta de ordenamiento temporal de las imágenes, técnicas y formas-contornos de la cerámica Belén analizada en la región de Fiambalá

Estos resultados nos indican que la clave está en la articulación entre imágenes y técnica expresiva y si bien las formas y contornos/perfiles de las piezas no presentaron variaciones signifi cativas que pudieran tener valor cronológico concluyente, lo cierto es que hemos detectado ciertas pistas interesantes para desentrañar que indican algunos cambios que se documentan recién a partir del 1400 d.C. Por un lado, si bien las tinajas, que son las formas predominantes, presentan boca no restringida o levemente restringida y contorno continuo o discontinuo (tripartito o bipartito) a lo largo de los casi 300 años, los pucos de contorno simple o compuesto y las ollas fuertemente restringidas se documentan recién a partir del año 1400 d.C. Por otro lado, si bien las piezas ce rradas tienden a mantener la segmentación visual en tres (3) campos de diseño, hay excepciones muy minoritarias a esta regla, (N=12:120)4 que también se registran a partir del 1400 d.C.

Cabe aclarar que las combinaciones registradas en los contextos datados en forma relativa, que son los de mayor debilidad de asociación fechado-cerámica, resultan corroboradas a partir de los contextos absolutos contemporáneos ya que presentan asociaciones de motivos, técnicas y formas-contornos similares. Los repertorios registrados en Las Champas o en las Tumbas 2 y 3 de FJP son coherentes con lo documentado en los contextos absolutos a partir del año 1400 d.C. y LH es un contexto conformado por una única pieza, fuertemente restringida que presenta rombos, trazos angulares y rectangulares excisos que se registran en otros contextos de la región a partir de mediados del año 1400 d.C.

CONCLUSIONES Y LINEAS DE TRABAJO FUTURO

El uso cauteloso de la información radiocarbónica disponible considerando los grados de asociación fechado-cerámica (sensu Palamarczuk y Greco 2022) obligó a distinguir los eventos de entierro individual (en cista o en urna) de aquellos de asociación relativa, los que sin embargo corroboraron las tendencias generales registradas, y en conjunto permitieron identificar ciertos cambios fundamentalmente en los repertorios temáticos y técnicos que, al menos en la región de Fiambalá, permiten plantear diferencias cronológicas entre las piezas Belén. La arquitectura metodológica desarrollada en este trabajo resultó muy útil para comenzar a asignarle una tem poralidad tentativa a 85 de las piezas provenientes de excavaciones asistemáticas y depositadas en las Colecciones Institucionales, permitiendo confirmar la reutilización en el tiempo de esos espacios de entierro.

Este ejercicio nos permitió reafirmar la profunda reiteración de imágenes, técnicas, morfolo gías y modos de organizar el espacio plástico que perduran en el tiempo, independientemente de la forma del contorno, evidenciando la existencia de prácticas generales de producción compartidas que resultan de la recombinación de una serie de elementos conocidos por los y las alfareras (sensu Iucci 2016). Sin embargo, también nos condujo a identificar que a partir del siglo XV (1400 d.C.) se incorporan en el repertorio Belén nuevas imágenes, técnicas, formas de piezas y, en forma muy minoritaria, se suman también otros modos de organizar el espacio plástico. Esto nos sugiere que a partir de ese momento empiezan a circular nuevas ideas o códigos visuales que se incorporan en los repertorios locales posiblemente ligados a la conquista incaica de la región (Orgaz y Ratto 2021; Ratto 2013). En ese contexto podemos empezar a pensar en estas piezas más tardías como manifestaciones de la serie de relaciones que se inician, signadas por resistencias, negociaciones, disputas y concesiones entre las poblaciones que habitaron el oeste tinogasteño antes y durante la expansión incaica (sensu Páez 2014).

De todas formas, esto no es más que la punta de un ovillo que hay que seguir desenredando para poder ahondar en algunos de los interrogantes que aún quedan pendientes. Es necesario evaluar si la diversificación de motivos, técnicas y formas que registramos tiene algún correlato espacial dentro del Abaucán. Al respecto, no hemos registrado aún diseños excisos en el norte ¿qué pasa con las formas de las piezas y con las combinaciones de imágenes diagnósticas?

Es necesario integrar esta línea de análisis visual a otras en curso para seguir definiendo la dinámica del habitar de esta región y sus cambios a partir de la conquista incaica, en este sentido es fundamental profundizar en la comparación de los repertorios temáticos y técnicos Belén más tardíos con los incaicos que se registran en las distintas Colecciones locales y específicamente los de la Colección Uhle proveniente de Río del Inca que están depositados en el Museo Etnológico de Berlín pero ya han sido relevados por una de nosotras (Ratto 2015; Ratto et al. 2022).

Además, creemos que es fundamental empezar a trascender las fronteras regionales y co menzar a evaluar en forma conjunta si las tendencias aquí presentadas resultan válidas también para los contextos Belén extrarregionales. Confiamos en que esto permitirá incluso calibrar mejor las tendencias derivadas de este análisis. Al respecto, si bien los fechados más tempranos para la cerámica Belén del vecino valle de Hualfin remiten con mayor probabilidad a inicios del año 1400 d.C., y por lo tanto corresponden a los contextos más tardíos documentados en la región Fiambalá, es interesante destacar que no solo las recurrencias aquí registradas son coincidentes con lo reportado por Iucci y Delaloye (2018) para los conjuntos Belén de Hualfin que, como vimos, constituye un antecedente directo de este trabajo. También algunos de los indicadores temporales que aquí reseñamos coinciden con algunas de las observaciones allí vertidas, tales como el registro de la técnica de excisión y de rostros humanos en piezas provenientes de los contextos con fechados más recientes; y la identificación de rombos y rombos concéntricos que tentativamente vinculan a la presencia incaica o a movimientos poblaciones en los que la política imperial pudo estar involucrada (Iucci y Delaloye 2018).

En síntesis, más allá de las limitaciones impuestas por la cantidad de contextos datados con que contamos, este trabajo constituye un primer paso en el ordenamiento temporal de la cerámica Belén de Fiambalá y permite postular el valor cronológico de ciertas combinaciones de imágenes, técnicas y formas a partir de las cuales comenzar a ponerle “tiempo” a las Colecciones Institucionales que nunca podremos datar de manera directa. Seguir avanzando en esta dirección demanda abordar el trabajo conjunto a nivel extrarregional y sumar nuevos contextos datados al análisis que permitan seguir robusteciendo las tendencias y afinando las asignaciones temporales propuestas. En esta dirección, el relevamiento de las Colecciones que se encuentran en manos de los pobladores locales constituye una fuente potencial de nueva información contextual brindando la posibilidad de rearmar y datar nuevos contextos.

AGRADECIMIENTOS

A los y las pobladoras locales que permitieron, a través de su memoria, reconstruir los contextos de asociación y tomar las muestras necesarias para realizar las dataciones, especialmente a la familia de Pedro Alfonso Pereira (El Ñato) a quien dedicamos este trabajo. A Emilia Iucci, Federico Wynveldt, Verónica Puente y Valeria Palamarczuk por las fructíferas conversaciones mantenidas durante la presentación en las Jornadas que nos ayudaron a definir mejor algunas cuestiones en esta versión. A Catriel Greco por despejar nuestras dudas respecto de la presentación de la información cronológica. A Luis Coll por su ayuda para mejorar la figura 1. A lxs evaluadores anónimxs por sus sugerencias. Esta investigación fue financiada por los proyectos PIP0915, PICT 2018-0618 y PUE 2017 0002.

NOTAS

Cabe aclarar que en algunas de estas colecciones hay materiales orgánicos factibles de ser datados, pero no se cuenta con los permisos de las Instituciones de tenencia.

En la 1°Convención Nacional de Antropología (1964) se distinguen las categorías según criterios de Forma o Función. Dentro de esta última sección se incluye el término tinaja que designa a aquellos cántaros de grandes dimensiones que sirven para almacenar agua (punto 3.28) y se lo distingue del término Urna que tendría exclusivamente funciones funerarias (punto 3.25). Por su parte, Balfet etal. (1992) distinguen las tinajas de las ollas por presentar mayor tamaño y profundidad, desligándolas del aspecto funcional, pero ligándolas a un aspecto dimensional que no termina de aplicarse a todas las tinajas Belén ya que excluye, por ejemplo, a las miniaturas. Sin embargo, creemos que es fundamental homogeneizar las categorías que utilizamos para poder avanzar en las comparaciones interregionales.

Quedaron sin clasificar: 22 piezas por presentar combinaciones de motivos que se registran continuamente en el tiempo (I-II-III-IV) y 1 por presentar únicamente combinaciones de motivos de tiempo desconocido.

Aclaramos que, de esas 12 piezas cerradas, una (1) proviene de Costa de Reyes, dos (2) de Las Champas y las restantes de colecciones sin información cronológica que fueron asignadas a momentos posteriores al 1400 d.C. a partir de este trabajo.