INTRODUCCIÓN

El estudio de las representaciones de los cuerpos humanos sobre distintos soportes desde las perspectivas de género, feministas y queer permiten una aproximación sobre los referentes simbólicos utilizados para representar la relación entre los cuerpos sexuados y asexuados, y las diferentes prácticas económicas, políticas e ideológicas a ellos vinculados (Alarcón García y Sánchez Romero 2015). Permite abordar la sexuación del pasado (Sanahuja Yll 2002), las diversas formas de representar las identidades personales, grupales y los cambios en los roles culturales (Alarcón García y Sánchez Romero 2015). De igual manera, al abordar un estudio desde las perspectivas de la antropología del cuerpo (Le Breton 2021) la mirada se centra en el rol del cuerpo dentro de la estructuración social, en la cultura material y en los espacios culturales. Todo ello con la intensión de comprender los diversos significados en cada contexto. Es entonces que tanto el cuerpo como su representación y la capacidad de transformación y cambio son una parte importante de cada proceso cultural (Salerno y Alberti 2015).

Ahora bien, el objetivo de este trabajo es presentar una propuesta teórico-metodológica para el estudio de figuraciones humanas realizadas sobre soportes cerámicos, que implica desde lo metodológico una primera instancia de identificación y registro de la presencia/ausencia de indicadores fenotípicos sexuales, como así también los actos corporales y posibles elementos identitarios en ellas replicados. La segunda instancia comprende la comparación de esos refe rentes icónicos representados con objetos semejantes registrados en colecciones arqueológicas y etnográficas publicadas e inéditas (Nastri y Stern Gelman 2011). De esta manera para poder completar la propuesta, pero desde la vertiente teórica y para completar el plano interpreta tivo, fue preciso acudir a la conceptualización de los cuerpos desde perspectivas de género, feministas y queers.

Cuerpos soportes

Considero las piezas efigies Condorhuasi como cuerpos soportes que cargan significaciones, valores y habitus sexuados (sensu Bourdieu 1990) y asexuados, que son el reflejo de las expe riencias vividas que fueron plasmadas en ellos y que, al mismo tiempo, son un medio a través del cual sus creadoras y creadores se reflejaron, autopercibieron y percibieron a lxs demás (Robb 2005). En este sentido, cobra relevancia el concepto de “acto corporal”, propuesto por la teoría filosófica queer, que se refiere a los gestos, los movimientos, las posturas y los comportamientos individuales y colectivos (Butler 1988) que fueron representados en estos cuerpos-soportes. Estos, asimismo, pudieron tener un rol diferencial entre las personas que los manufacturaron, así como una intensión en el repertorio representado, que en este caso particular pudo también imitar a personas, con y sin genitalidad, adornadas desde las cabezas hasta los pies. Son estos cuerpos soportes los que cargan, reflejan y llevan consigo las performatividades y diagramas identitarios propia de cada grupo.

Cuerpos performativos

Los “actos de género” son similares a los “actos performativos” propios de un contexto teatral, que se componen de una serie de actos reiterados que se sostiene en el tiempo. Estos son semejantes a los rituales o actos cotidianos que se repiten dentro de un mismo grupo y que se sedimentan en la corporalidad dando origen a una suerte de habitus naturalizado (Butler 1988) trasmitido y aprendido a lo largo del tiempo. Estos actos pueden ser verbales, pero también de alguna manera gráficos y fueron plasmados y representados en los cuerpos soportes con la posible intención que perduren en el tiempo.

Cuerpos diagramas de identidades

Pienso a estos cuerpos soportes como los portadores de la identidad primera, la identidad de una persona, de un grupo (Escobar 2012) que la refleja y la marca de diversas maneras, con la intención de mostrar y demostrar su pertenencia. Los cuerpos en distintos lugares tienen una impronta, que los destaca, los distingue y los identifica. Esas improntas se encuentran en las pin turas, los tatuajes, los adornos, los collares, las prendas tejidas o de cueros que los cubren, que los desprenden del mundo natural y los reintegran, pero de una manera diferente. Es decir que en el cuerpo se concilia tanto lo individual y lo social como lo biológico y lo cultural (Escobar 2012). Los cuerpos soportes pueden concebirse entonces como el espacio de organización simbólica, un diagrama, una “cartografía” que ordena, jerarquiza (Gallardo 1993) y que puede al mismo tiempo transformarse en campo de resistencias y negociaciones.

ANTECEDENTES

Cerámicas asignadas al estilo Condorhuasi se registraron en un área que se extiende desde Laguna Blanca, en el norte de la provincia de Catamarca, hasta el norte de La Rioja y oeste de Santiago del Estero. Los primeros hallazgos se registraron en sitios arqueológicos del Valle de Hualfín y aledaños (González 1977). Sin embargo, importantes evidencias se encontraron en la zona de Campo de Pucará, en las proximidades de la localidad de Alamito (González 1977). En referencia a la cronología se puede ubicar el desarrollo de este estilo entre el 200 a.C. y el 1000 d.C., aproximadamente (González 1985; Scattolin 2006; Oliszewski et al. 2017; Quesada 2017). En su trabajo, González (1977) hace referencia a la escasa información de excavaciones sistemáticas realizadas en poblados identificados como Condorhuasi propiamente dicho, y sostiene que por tal motivo hay una falta de información sobre aspectos importantes de la vida cotidiana de estos pueblos. Sobre Río Diablo (departamento de Belén, Catamarca), la fase más antigua de Condorhuasi, sostiene que debió presentar habitaciones construidas con materiales que no perduraron, pero que, en las laderas del Aconquija, frente al valle del Cajón, las viviendas registradas son de planta circular con cimientos de piedra, con silos realizados con laja y barro.

El estilo Condorhuasi originalmente fue descripto y definido por Serrano (1943) como un tipo cerámico, siguiendo el modelo histórico-cultural. El autor realizó una tipología sobre la base de las características formales predominantes como: a) vasos antropomorfos, b) vasos antropomorfos ápodos y c) vasos altos de base plana de formas subglobulares con cuello ancho. Estas piezas presentaban decoraciones con engobe rojo-ocre lustroso y motivos geométricos como parte de la indumentaria y tatuajes de las figuras antropomorfas. Siguiendo principios normativos definió distintos tipos: a) Condorhuasi Tosca, b) Condorhuasi Monócroma Roja, c) Condorhuasi Bicolor, d) Condorhuasi Tricolor. Para cada uno de ellos tuvo en cuenta variables como la pasta, la textura, el color, la cocción, las características de la superficie externa, sus dimensiones, decoración, tipos de apéndices y fondo (Serrano 1943).

Posteriormente, los estudios de campo realizados por González (1956) en el Valle de Hualfín permitieron ubicar este tipo cerámico dentro del esquema cronológico con la denominación de Cultura Condorhuasi, estableciendo su contexto en el Valle y en la secuencia general como un evento de ocupación posterior a la fase II de Ciénaga, aunque en esa interpretación no descartó un inicio anterior y/o simultáneo.

Por su parte Krapovickas (1961) realizó una detallada descripción de las piezas Condorhuasi que integran la Colección Paz Posse, que actualmente forman parte del acervo del Instituto de Arqueología y Museo, de la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán. Para este autor la decoración contiene motivos que remiten a vestuarios y tocados, y también cobra relevancia la representación de pinturas faciales o tatuajes. Asimismo, hace una clara mención de las figuras femeninas y masculinas, sus atuendos y pinturas corporales como rasgos distintivos del estilo (Krapovickas 1961).

En momentos posteriores, con el objetivo de caracterizar estilísticamente el material cerámico del Valle de Hualfín, Sempé y colaboradores analizaron ejemplares de colecciones privadas (Sempé et al. 1996). Su abordaje se basó en el estudio de características estéticas, tales como el diseño, el lenguaje visual y las técnicas decorativas y de construcción morfológica; de igual manera tuvieron en cuenta los modos expresivos, el lenguaje plástico, la estructura semántica y la relación entre forma y función. Esto les permitió vincular la cerámica Condorhuasi con el uso mítico-religioso.

En referencia a la presencia de material cerámico del estilo Condorhuasi en el piedemonte o tierras bajas, las evidencias obtenidas desde las primeras excavaciones y prospecciones en el área, denotan que tuvo una amplia distribución en la región (Tartusi y Núñez Regueiro 2003). Si bien los estudios estuvieron orientados a identificar la dinámica histórica y cultural de las poblaciones que habitaron la zona y la interacción con poblaciones de los valles intermontanos, es en ese contexto que se destaca la presencia del estilo Condorhuasi en la zona (Tartusi y Núñez Regueiro 2003).

Los primeros estudios sobre el material cerámico en el área se basaron en tipologías de tiestos obtenidos de excavaciones estratigráficas, realizadas en los sectores de basureros de algunos sitios. A partir de ello pudieron identificarse cerámicas decoradas y no decoradas que comprenden dos grandes categorías culturales: por un lado, Alamito, considerada de manufactura local, por otro, Ciénaga y Condorhuasi, de manufactura no local. Las observaciones y los estudios realizados sobre los tiestos de estos sitios permitieron identificar y clasificar distintos tipos, tales como Condorhuasi Blanco sobre Rojo, Condorhuasi Monocromo Rojo, Condorhuasi Polícromo y Condorhuasi Rojo sobre Ante (Núñez Regueiro 1971, 1975; Caria 1996).

Por último, cabe mencionar que casi 30 años después de las publicaciones mencionadas hasta aquí, en un trabajo reciente (Isasmendi 2021), propuse generar nuevas narrativas sobre el pasado de las poblaciones del piedemonte tucumano para el ámbito escolar, basadas en el estudio y reconocimiento de posibles connotaciones de género, vinculadas a los cuerpos humanos repre sentados sobre cerámicas asignadas al estilo Condorhuasi y sobre las esculturas líticas asignadas al estilo Alamito.

Las primeras descripciones y caracterizaciones de Condorhuasi

Entre las referencias mencionadas en la literatura arqueológica, Condorhuasi fue considerada una de las culturas más interesantes, con características propias y distintivas (González 1977). Serrano (1943) y González (1956, 1977) reportan que la cerámica Condorhuasi se caracteriza, en general, por la confección de vasos antropomorfos con bocas que se abren sobre la cabeza del personaje representado, que presenta piernas abultadas; en algunos casos se trata de vasos de fondo plano con formas complejas. De igual manera, destacan que la decoración y el acabado de superficie son también aspectos distintivos de este estilo, que presenta un engobe rojo-ocre lustroso con diseños geométricos “en negro, bordeados siempre por gruesas líneas blancas”. Sin embargo, en algunas piezas se identificaron variantes en el uso del color, con diseños realizados únicamente en blanco, agrupados en la misma forma o diseño dentro de las series establecidas (González 1956:38).

Krapovickas (1961) describe las pastas Condorhuasi como de color rojizo claro, compactas, livianas y de cocción en atmósfera oxidante. Sobre las superficies internas, sostiene que solo están alisadas, que son opacas y granulosas y que su coloración es rojiza clara; mientras que las superficies externas se presentan alisadas y recubiertas con engobe rojo pulido. Según este mismo autor, los motivos geométricos fueron pintados en colores negro y blanco sobre el engobe utilizando pinceles, mientras que la manufactura y modelado fue realizada con rodetes, “pero su carácter escultórico obligó a que las partes más importantes de la anatomía de las figuras, golle tes, cabezas, cuerpo y piernas fuesen formadas huecas separadamente y pegadas posteriormente” (Krapovickas 1961:274). Observa y menciona que “en el interior de los vasos son de notar aristas o relieves circulares que marcan estas uniones” (Krapovickas 1961:274). Asimismo sobre “algunos detalles menores, mamas, mentones, etc. fueron realizados por ensanchamiento de las paredes del vaso”. Mientras que sobre la “nariz, cejas, brazos, son porciones de arcillas modeladas y macizas aplicadas por pastillaje” (Krapovickas 1961:274).

Cuerpos sexuados en el NOA

En su trabajo pionero, Scattolin (2006) destaca que en la arqueología del NOA la represen tación de las figuras sexuadas femeninas y masculinas fueron estudiadas, desde los inicios, en vinculación con posibles roles sexuales. Sostiene que esas referencias fueron esbozadas por los arqueólogos de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Destaca entre ellos los trabajos de Quiroga (1897), Lafone Quevedo (1892) y Uhle (1912) que mencionan la figura de “la mujer que carga el cántaro”, y otra pieza cerámica que no presenta rasgos anatómicos sexuales, pero que teniendo en cuenta las convenciones iconográficas, fue identificada como femenina a raíz de su postura y la actividad representada (Scattolin 2006; Isasmendi 2018).

La autora también nota y remarca un declive en el interés por las figuras femeninas en las investigaciones posteriores, que estuvieron más vinculadas con los estudios de las ciencias natura les y la antropología enmarcados dentro la arqueología procesual sudamericana (Scattolin 2006). Recién en las décadas de 1970 y 1980 se retoma el interés por el estudio de los roles de género, favorecido por las vertientes teóricas posprocesuales y por los estudios feministas del momento (Gero y Conkey 1991; Scattolin 2006, Isasmendi 2018). En el caso particular de las investiga ciones efectuadas sobre la iconografía del NOA, admite que hasta ese momento las arqueólogas y arqueólogos no se interesaron de forma explícita sobre la temática, sino que contribuyeron al conocimiento de las sociedades del pasado esbozando teorías implícitas, pero no intencionales sobre el orden sexuado en los procesos culturales del pasado (Scattolin 2006). Un claro ejemplo de ello, señala, es el estudio de “la mujer del cántaro”, en el que la mirada estuvo puesta específicamente en la figura femenina y en la comparación con otros personajes, como las figuras masculinas que representan a guerreros en el estilo Aguada, que fueron más visibles y mencionadas con mayor frecuencia en la literatura arqueológica (Scattolin 2006).

Sobre esta base, su interés estuvo orientado a ahondar en la discusión de las relaciones de desigualdad y dominación en las sociedades aldeanas y discutir sobre las distinciones sexuales organizadas de acuerdo con la división en géneros relacionales, las que podrían constituir los principios sobre los cuales se fundaron los “procesos de jerarquización” de las sociedades aldeanas que habitaron los valles durante el primer milenio d.C. (Scattolin 2006). Su trabajo se presenta entonces como un punto de inflexión en la arqueología del NOA, que parte de una mirada crítica y reflexiva sobre la baja producción científica destinada al estudio las relaciones entre los sexos, abordadas desde su figuración. Su propuesta de estudio nos abrió a las generaciones posteriores un abanico de posibilidades sobre la visión que podemos tener, como arqueólogas y arqueólogos, sobre el papel de la mujer en pasado, como así también para comprender la dimensión simbólica y política, la organización económica y la división del trabajo entre los sexos (Scattolin 2006).

Cuerpos sexuados Condorhuasi

En 1961, Krapovickas publicó un análisis de piezas cerámicas antropomorfas con indica dores sexuales específicamente del estilo Condorhuasi. Allí, hace referencia a las vestimentas y los adornos presentes en este tipo de vasijas y sostiene que “las figuras no aparecen completa mente cubiertas (...) sino que poseen cierto carácter impúdico, ya que las prendas no cubren los órganos sexuales. Muy por el contrario, hay un deseo de ponerlos de manifiesto” (Krapovickas 1961:284). Por este motivo, interpreta estas piezas “como ofrendas relacionadas con algún culto de la fecundidad” (Krapovickas 1961:284). Por otro lado, sobre los atuendos y su representación sostiene que “las prendas de vestir, como en muchos otros pueblos primitivos, no tendrían un valor de elementos de pudor, para cubrir ciertas partes consideradas incorrectas, sino que serían un objeto de adorno y distinción”. Resulta relevante para este estudio, la mención que el autor hace sobre la representación de figuras masculinas y femeninas en este tipo de vasijas, sobre ello dice “podemos deducir que fueron adminículos de un culto en el cual ambos sexos tuvieron igual importancia, pero la diferenciación sexual debe haber tenido significación, dado el realce otorgado a las características anatómicas diferenciales” (Krapovickas 1961:284).

También menciona como rasgos característicos de este estilo la presencia de orificios para el tembetá o botón labial, narigueras y pendientes, pero hace una clara distinción entre los tem- betás de las representaciones con claros rasgos femeninos y la representación masculina, sobre ello sostiene que “a pesar de su notable pintura facial, carece de narigueras y el orifico del labio inferior es sumamente reducido en comparación con el de los otros vasos. Nos inclinamos a creer que la costumbre del uso del tembetá lo mismo que la nariguera sería un privilegio femenino.

En cambio los hombres usarían simples aros de metal o plumas colocados en el labio inferior” (Krapovickas 1961:285).

PROBLEMA DE ESTUDIO

Ahora bien, en referencia a los antecedentes mencionados hasta aquí sobre los estudios realizados en las piezas efigies asignadas al estilo Condorhuasi, en particular, y sobre las vasijas con indicadores sexuales registradas en el NOA, en general, en este trabajo pretendo ampliar y profundizar desde una propuesta teórico-metodológica el estudio iconográfico de dicho estilo. Sobre esta base, la intención es identificar la presencia o ausencia de genitalidad en las piezas Condorhuasi estudiadas. Considero que esta es una primera instancia necesaria que, si bien puede ser considerada biologisista o binaria, es el principio y el punto de partida que me permitirá luego ampliar la mirada sobre las diversas maneras de representación de los cuerpos, para posteriormente identificar y estudiar en profundidad las representaciones humanas que no presentan genitalidad. En referencia a esto, los interrogantes que surgen son ¿existen figuras humanas sin genitalidad representadas en este tipo de piezas cerámicas? ¿existen representaciones que presenten algunas características de feminidad? ¿cuáles son y a qué elementos-objetos se encuentran asociadas? También pretendo identificar posibles diagramas identitarios en los cuerpos soportes mediante el registro de los objetos, adornos, vestimentas etc. ellos asociados. Esto en concordancia con la identificación de referentes icónicos representados, las preguntas que surgen son ¿existen elementos, motivos, configuraciones y estructuras que puedan asignarse a las categorías de sexo identificadas en las vasijas? ¿podemos vincular ciertos diseños iconográficos y/o los referentes icónicos con algunos de los sexos representados a partir de la presencia de genitales?

LA MIRADA PUESTA EN LOS DETALLES: PROPUESTA METODOLÓGICA

Registro de Formas

Para una primera aproximación sobre la definición y descripción de las formas orienté mi análisis con los criterios propuestos por Shepard (1956): Puntos característicos, Contornos y Aproximaciones geométricas (sólidos geométricos y superficies geométricas). Sin embargo, teniendo en cuenta la singularidad de este tipo de vasijas efigies, realicé estudios morfológicos específicos sobre el modelado para identificar los tipos posibles para los cuerpos humanos, tales como: a) modelado de la efigie y b) modelado a partir de una forma base con anexos de partes. En este último caso identifiqué las partes anexadas (entre ellas extremidades superiores, inferio res e indicadores sexuales, etc.). Fue también necesario realizar un registro y descripción de los actos corporales, es decir, la postura de los cuerpos, la posición de las extremidades, la presencia de objetos modelados (tales como tocados, pectorales, instrumentos musicales etc.), para luego indagar sobre los posibles actos performativos que pudieran estar representados.

Indicadores sexuales

Esta instancia metodológica implicó diferentes etapas de análisis, primeramente, se buscó clasificar las piezas de acuerdo con la presencia o ausencia de indicadores sexuales como: a) se xuadas, aquellas piezas que pudieran ser femeninas o masculinas por la presencia de indicadores sexuales-genitalidad: vulva, pene o falo y gestación; y b) asexuadas, aquellas que no presentan indicadores sexuales fenotípicos (vulva y pene o falo) (Isasmendi 2018). Posteriormente, se procedió a identificar y registrar las piezas que no presentaran genitalidad para luego identificar entre ellas la presencia de otros indicadores fenotípicos o rasgos que pudieran ser interpretados como “femeninos” “feminizados” o “feminizantes” (Preciado 2008) -entre ellos, pechos o ma mas, caderas ensanchadas, adiposidad en diferentes partes del cuerpo como el vientre, la espalda, los brazos y piernas (Isasmendi y López Campeny 2022)-. Fue preciso registrar la manera y las técnicas en que estas partes están representadas, es decir si se realizaron mediante pastillaje, pintura, incisión, o modelado, etc.

Registro iconográfico

En lo que respecta al estudio iconográfico específicamente, el análisis estuvo orientado a identificar, diferenciar y registrar los motivos que forman parte de la iconografía de los cuer pos-soportes, tales como motivos pintados que pueden resultar referentes figurativos conocidos (como tocados, collares, faldellines, tobilleras, etc.) y pintura facial y corporal, para cada vasija efigie. Se registraron y describieron los componentes propuestos por Rice (1987) entre ellos: a) motivo, se refiere a la combinación de elementos que forman componentes complejos (figuras geométricas, zigzag, etc.); b) configuración, hace referencia a la forma en que los motivos son dispuestos para cubrir una división espacial, constituyen un diseño iconográfico (estas pueden ser de distribución horizontal, vertical, central, lateral, etc.); y c) estructura, comprende el lugar y la relación de los diferentes elementos, motivos y configuraciones. En el caso particular de los ejemplares estudiados, ésta última se registró en relación con las partes de la vasija y/o de la figura representada: 1) cuello de la vasija; 2) cabeza (cara y dorso); 3) cuello de la efigie; 4) cuerpo de la efigie (pecho y espalda); 5) extremidades superiores; y 6) extremidades inferiores.

En algunas de estas estructuras se definieron, a su vez, subestructuras, en función de su localización en a) la cabeza-cara: frente, cejas, ojos, mejillas, nariz, boca y mentón; b) cuerpo de la efigie: pecho, cintura y cadera; c) las extremidades superiores: brazos y manos; y d) las extremidades inferiores: piernas y pies. En cada una de ellas se detalló la manera y/o técnica de representación, estas pueden ser, modelado, pintura, incisión, pastillaje, etc. Se identificaron y definieron también en esta instancia los referentes icónicos u objetos referentes representados, tales como vestimenta, pendientes, muñequeras, tobilleras, tocados, etc. Estos a su vez fueron identificados y registrados en cada estructura y/o subestructura.

Toda la información fue volcada en una ficha de registro y descripción integral para cada una de las piezas estudiadas. La información se organizó de la siguiente manera, en el Encabe zado se registraron los datos de la pieza y la colección: número de pieza, precedencia, medidas, estilo -siguiendo las clasificaciones de Serrano (1943) y González (1956)-. En el siguiente cam po se registró la forma de la pieza, siguiendo los criterios esbozados más arriba, y la presencia o ausencia de indicadores sexuales; la presencia o ausencia de anexo de partes corporales; los actos corporales -entre ellos la postura del cuerpo, que pueden ser paradas, sentadas, rampantes, acostadas, etc.-; la posición de las extremidades superiores e inferiores; la presencia o ausencia de objetos -estos pueden ser agregados, tales como instrumentos musicales, tocados, pendientes, etc.- y observaciones. Luego se registraron los datos iconográficos identificados en el frente de la pieza y en su dorso.

LOS CUERPOS-SOPORTES EN ESTUDIO

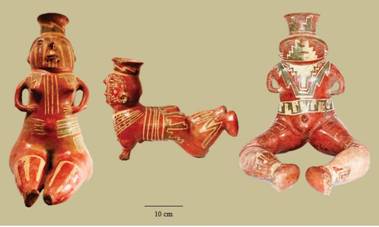

Como mencioné anteriormente la muestra en estudio estuvo constituida por las piezas ce rámicas que corresponden a la colección Paz Posse del año 1948, del Instituto de Arqueología y Museo (IAM, FCNelML-UNT). Se trata de un conjunto de tres piezas que fueron identificadas como Condorhuasi Polícromo, de acuerdo con la clasificación de Serrano (1943), y fueron re tomadas luego por González (1956). Se encuentran registradas con los números IAM-MA0016, IAM-MA0017 y IAM-MA0018 (figura: 1). Sobre su procedencia, la información volcada en las fichas de registro menciona que fueron halladas en Las Faldas, departamento Belén, provincia de Catamarca, pero no hay información que detalle las condiciones de los hallazgos. Tomé como referencia y como punto de partida para este estudio la información de las mencionadas fichas de registro de la colección y las publicaciones donde se describen estas piezas (Serrano 1943; Krapovickas 1961; González 1974; Nastri y Stern Gelman 2011) con el propósito de concentrar la mayor cantidad de información posible y, sobre todo, de registrar las diferentes miradas e interpretaciones esbozadas sobre ellas.

Realicé un registro fotográfico digital con escala y al mismo tiempo registré las distintas tonalidades, tanto de las formas bases como de los motivos representados. No fue necesario tomar las medidas de las piezas, ya que Krapovickas (1961) en su trabajo había tomado algunas como referencia. La comparación entre las fotografías actuales y las antiguas publicadas (González 1977; Krapovickas 1943; Goretti 2006), me permitió observar que su estado de conservación es muy bueno, es decir que las piezas no han sufrido cambios desde los primeros estudios hasta el momento.

Figura 1: Vasijas efigies de la colección Paz Posse que forman parte del acervo del Instituto de Arqueología y Museo, (IAM, FCNeIML-UNT): a) pieza IAM-MA0016, figura feminizada sentada; b) pieza IAM-MA0017, figura femenina rampante, c) pieza IAM-MA0018, figura masculina sentada. Fotografías: Ma. Victoria Isasmendi

LOS CUERPOS-SOPORTES DE ATUENDOS Y ADORNOS: ALGUNOS RESULTADOS

El análisis realizado hasta aquí me permitió registrar e identificar indicadores sexuales (ge- nitalidad) en dos de las piezas estudiadas. Una de ellas, IAM-MA0017, presenta vulva que fue realizada con técnica de modelado sobre la forma base y presenta una pequeña incisión vertical, por tal indicador la pieza fue identificada como femenina (figura 2). La otra pieza, IAM-MA0018, presenta pene modelado y agregado a la forma base, por tal motivo fue identificada como mas culina (figura 3). En la tercera pieza, IAM-MA0016, si bien no se registró genitalidad (ni vulva, ni pene), sí se observaron otros indicadores fenotípicos, como las mamas o pechos que fueron modelados sobre la forma base, y una clara intención de ensanchamiento de las caderas, lo que me llevó a identificarla como como feminizada (figura 4).

Figura 2: Pieza IAM-MA0017, identificada como femenina. Colección del Instituto de Arqueología y Museo (IAM-FCNeIML-UNT). Fotografía: Ma. Victoria Isasmendi

Figura 3: Pieza IAM-MA0018, identificada como masculina. Colección del Instituto de Arqueología y Museo (IAM, FCNeIML-UNT). Fotografía: Ma. Victoria Isasmendi.

Figura 4: Pieza IAM-MA0016, identificada como feminizada. Colección del Instituto de Arqueología y Museo (IAM-FCNeIML-UNT). Fotografía: Ma. Victoria Isasmendi

En lo que respecta a los actos corporales, dos de las piezas se encuentran sentadas, la pieza IAM-MA0016 (feminizada) presenta las extremidades extendidas; la segunda, IAM-MA0018 (masculina), tiene las piernas extendidas hacia el frente, pero levemente flexionadas; mientras que la tercera, IAM-MA0017 (femenina), se encuentra en posición rampante (tabla 1).

En referencia a los objetos y/o referentes icónicos identificados, las tres presentan gorros; dos de ellas -la IAM-MA0016 (feminizada) y IAM-MA0017 (femenina)- con motivos de zigzags negros con contornos blancos; mientras que en la pieza IAM-MA0018 (masculina) el motivo es escalonado de color negro con bordes blancos, en este caso particular, la pintura blanca se encuentra desvaía o borrada en algunos sectores. Las piezas IAM-MA0016 (feminizada) y IAM-MA0018 (masculina) además tienen otros tocados: la primera de ellas presenta en el dorso una serie de líneas de trazos cortos paralelas, que posiblemente represente cordones para sujetar el cabello. Por su parte, la segunda pieza lleva una especie de manto blanco de forma trapezoidal que cubre toda la espalda de la figura (tabla 1).

Las tres vasijas presentan pinturas o tatuajes faciales cuyos motivos son muy diferentes, pero donde se repite la combinación de colores negro y blanco. La técnica de aplicación, al igual que el resto de los motivos, pudo haber sido con pinceles (tabla 1).

Los ojos de la pieza IAM-MA0016 (feminizada) fueron aplicados al pastillaje, mientras que los de las piezas IAM-MA0017 (femenina) y IAM-MA0018 (masculina) consisten en profundas y gruesas incisiones alargadas, aunque los ojos de la vasija IAM-MA0018 (masculina) presentan un contorno pintado con negro (tabla 1).

Las narices, en los tres casos son naturalista, fueron modeladas y agregadas al pastillaje, pero en las piezas IAM-MA0016 (feminizada) y IAM-MA0017 (femenina) forman parte de las cejas, que conforman dos grandes arcos modelados al pastillaje que se unen en el centro con la nariz y que terminan en los extremos con las orejas. Las cejas, además de ser modeladas, pre sentan pequeñas líneas blancas y negras. Es importante mencionar que la pieza IAM-MA0018 (masculina) no presenta cejas (tabla 1).

Este estudio en detalle me permitió también registrar perforaciones que pudieron ser para el uso de ciertos adornos, como pendientes y tembetás. Las piezas IAM-MA0017 (femenina) y IAM-MA0018 (masculina) presentan perforaciones en las orejas. Es importante destacar que en el caso de IAM-0018 las orejas están pintadas de blanco. Las tres presentas orificios o perforaciones debajo de las bocas, posiblemente para el uso de tembetás, pero IAM-MA0016 (feminizada) y IAM-MA0017 (femenina) tienen dos orificios, lo que indicaría el uso de tembetás largos que atra vesarían ambas perforaciones; mientras que IAM-MA0018 (masculina) presenta un solo orificio que pudo ser para el uso de tembetás en forma de discos o de plumas. Otro tipo de perforación registrada es en la nariz, típica del uso de nariguera, que solo se registra en IAM-MA0017 (fe menina), la que también tiene un disco pintado de blanco, representado entre la nariz y la boca, que simula la forma de la nariguera que pudo portar (tabla 1).

Otro referente icónico corresponde a un collar, posiblemente de cuentas ensartadas, en la pieza IAM-MA0017 (femenina). Está compuesto por dos partes, la primera, que se encuentra más próxima al rostro, tiene forma de medialuna y presenta triángulos invertidos en el borde inferior del contorno exterior. La segunda, corresponde a una serie de líneas blancas completas, intercaladas con líneas de trazos cortos que siguen el contorno y la forma de medialuna (tabla 1).

Siguiendo con la identificación y descripción de los motivos y referentes icónicos represen tados en estos cuerpos-soporte, es preciso mencionar la presencia de pinturas corporales. Estas se presentan en las manos de las piezas IAM-MA0016 (feminizada) y IAM-MA0018 (masculina). Además, la pieza IAM-MA0016 (feminizada) presenta trazos verticales largos entre los pechos o las mamas, que comienzan en el cuello y se prolongan hasta el ombligo. En las extremidades inferiores, las tres tienen pinturas corporales realizadas mediante trazos que forman distintos motivos: en el caso de IAM-MA0016 (feminizada) presenta tres líneas de color blanco que se extienden verticalmente por las piernas y una horizontal que las une en la parte superior. Por su parte, IAM-MA0017 (femenina) presenta motivos en zigzag de color negro con contornos blan cos; finalmente, IAM-MA0018 (masculina) ostenta motivos escalonados, negros con blanco. En este caso el estado de conservación es malo y la pintura se encuentra desvaía en algunos sectores, además, es preciso mencionar que las piernas están fracturadas en las rodillas y fueron reparadas. También registré muñequeras en la pieza IAM-MA0017 (femenina) y IAM-MA0018 (masculina); y tobilleras en la pieza IAM-MA0018 (masculina) (tabla 1).

Como parte de la vestimenta y/o accesorios del atuendo identifiqué estolas en las piezas IAM-MA0016 (feminizada) y IAM-MA0018 (masculina). La primera se caracteriza por motivos escalonados negros con contornos blancos, mientras que en el segundo caso los motivos son más complejos: en el frente de la pieza se compone por dos partes, ambas con motivos de zigzag negros con contornos blancos, que se extienden desde los hombros hasta el ombligo en forma de “V” (tabla 1).

Las tres tienen fajas: en los casos de IAM-MA0016 (feminizada) y IAM-MA0017 (feme nina) se componen de líneas horizontales intercaladas entre negras y blancas que en ningún sus extremos se unen en el centro (es decir en la parte frontal de la pieza). Por su parte, la faja de la pieza IAM-MA0018 (masculina) tiene un motivo escalonado negro que fue pintado sobre una gruesa franja blanca. En este caso el motivo es continuo, tanto en el frente como en el dorso de la pieza (tabla 1).

Los últimos componentes de la indumentaria registrados son los faldellines. Los motivos son escalonados negros con contornos blancos. Solo en el frente de IAM-MA0017 pueden verse los extremos. Es importante mencionar que en la pieza IAM-MA0016 (feminizada) la pintura se encuentra desvaída (tabla 1).

DE LO CONOCIDO A LO DESCONOCIDO

Indumentarias y adornos arqueológicos y etnográficos como ítems de comparación

Para una primera aproximación fue necesario acudir a diversas fuentes arqueológicas y etno gráficas con el fin de avanzar sobre posibles interpretaciones de los cuerpos-soportes Condorhuasi y sus vinculaciones con categorías de sexo y género, vinculados, a su vez, con los atuendos y adornos registrados hasta el momento. Posteriormente, busqué los referentes icónicos representados en los tres casos de estudio que me permitieron identificar algunos elementos, pinturas o tatuajes corporales y faciales. Esto me permitió también visualizar algunos componentes que pueden ser propios de las sociedades de las tierras altas andinas y otros propios de las tierras bajas.

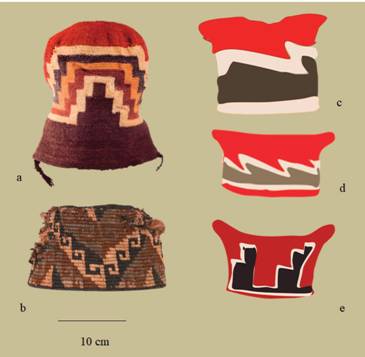

Fue entonces útil aplicar un método comparativo (Nastri y Stern Gelman 2011) con objetos de colecciones arqueológicas y etnográficas que fueron publicadas en distintos catálogos: Catá logo del Museo de Arte Precolombino “Identidad y prestigio en los Andes. Gorros, turbantes y diademas” (1993); Catálogo del Museo de Arte Precolombino “Gorros del desierto” (2006-07), Catálogo del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, Bolivia “Vistiendo la cabeza. Gorros, tiempo e identidad” (2014), Catálogo Tesoros precolombinos Fundación CEPPA (2006), y otros inéditos de la colección del Instituto de Arqueología y Museo de la Universidad Nacional de Tucumán. Este procedimiento me permitió identificar algunos de los referentes icónicos repre sentados. De este modo pude conformar una base de conocimientos que, por analogía con otros contextos mejor conocidos, me permitió interpretar algunos elementos que no conocía y sobre todo registrar sus contextos performativos. Es decir que siguiendo la propuesta de Nastri y Stern Gelman (2011) partí este estudio desde lo conocido, con el propósito de orientar lo mejor posible la búsqueda de lo desconocido. En el mundo andino, entre las diferentes prendas que integran el atuendo se considera el tocado como uno de los elementos más distintivos (Berenguer 2006). Existieron diferentes tipos y modelos, que cambiaron a lo largo del tiempo y de comunidad en comunidad. Entre los modelos hubo turbantes, bandas cefálicas, gorros, cascos, capuchas y diademas que fueron confeccionados con algodón, piel, cuero, lana de camélido, paja, plumas y madera (Berenguer 2006). Los tocados, en general, y el gorro, en particular, son concebidos como objetos que se encuentran insertos en una red de relaciones, como elementos portadores de significados (Gallardo 1993). Se considera que su ubicación en el cuerpo, la cabeza, le otorga una singular posición comunicativa ya que se encuentra en un lugar privilegiado en la cartografía del cuerpo (Gallardo 1993). Su función es la de vestir, pero al mismo tiempo exhibe y comunica las identidades grupales. Se trata de un elemento de comunicación no verbal en la interacción de los grupos, que dispara procesos cog- nitivos y afectivos. Es decir que actúa como marcador superficial de las diferencias grupales, que permiten posicionar a una persona en relaciones de tiempo y espacio. En contextos de encuentro y reencuentro social son un elemento clave por su alta visibilidad, ya que cuanto más alto se encuentre el ítem identitario, más visible será (Catálogo del Museo Nacional de Etnografía y Folclore 2014). Entonces es posible pensar que desde la cabeza andina se despliegan complejas y diversas urdimbres conceptuales, referidas o vinculadas con la ancestralidad, la fertilidad, la memoria social, entre otros, que serán el punto de partida desde donde se comiencen a hilar las historias de los grupos (Arnold y Hastorf 2008; Catálogo del Museo Nacional de Etnografía y Folclore 2014).

Los estilos y las formas de los tocados llamaron la atención de los cronistas que llegaron al Tawantinsuyu durante el siglo XVI. Por un lado, Pedro Cieza de León (1553), se refiere a la presencia de extranjeros en la ciudad de Cuzco, que provenían de diversas provincias del impe rio y que eran fácilmente identificables por las señales que llevaban en sus cabezas (Berenguer 2006). Por otro lado, Pedro Pizarro (1571) se refirió a la diversidad de tocados que portaban las personas del Collao; y Guaman Poma de Ayala (1615), por su parte, dejó ilustrados los tocados y destacó su relevancia como elementos de distinción social entre los Inkas y los naturales de las cuatro provincias del Imperio. Resaltó las diversas formas de los tocados cefálicos, remarcando que cada una de ella reflejaba la procedencia geográfica, la afiliación política y jerárquica de sus portadores y portadoras. Las diademas de la nobleza Inka, por ejemplo, eran diferentes de los gorros que portaban las autoridades locales de cada suyu. También destaca los materiales con los que fueron confeccionados, haciendo una clara distinción entre los tocados plumarios, que eran propios de los habitantes de las tierras bajas o Antisuyu, pero de igual manera deja reflejada la presencia de otras materias primas utilizadas como fibras vegetales, metales preciosos y textiles, que evidencian la interacción entre las poblaciones que habitaron los diversos pisos ecológicos (Catálogo del Museo de Arte Precolombino 2006-07).

A modo de ejemplo y para una posible comparación con los gorros representados en los cuerpos soportes Condorhuasi, seleccioné algunos ejemplares arqueológicos tejidos y con motivos geométricos. El primero es un gorro anillado de Alto Ramírez, norte de Chile, que pertenece a la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino (MUA2000.1.2469), el segundo es un gorro troncocónico de la colección del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (objeto ID:02634) (figura 5).

Figura 5: Gorros arqueológicos a) gorro anillado Alto Ramírez, colección del Museo Chileno de Arte Precolombino (MUA2000.1.2469A). Fotografía tomada del Catálogo Gorros del Desierto (2006-07:22); b) Gorro troncocónico, colección del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (objeto ID:02634). Fotografía tomada del Catálogo Vistiendo la cabeza. Gorros, tiempo e identidad (2014:72). Dibujos de diseños y motivos de los gorros representados en las piezas Condorhuasi: c) pieza IAM-MA0016 (feminizada); d) pieza IAM-MA0017 (femenina); e) pieza IAM-MA0018 (masculina), de la colección del Instituto de Arqueología y Museo (IAM-FCNeIML-UNT)

Tatuajes y pinturas en las tierras bajas

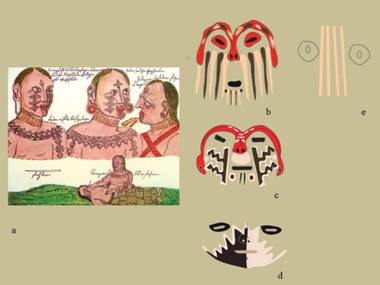

Entre las comunidades actuales y etnográficas chaqueñas, según Escobar (2012), los tatuajes constituyen una de las máximas expresiones identitarias entre los diferentes grupos. En general, los motivos utilizados son las figuras geométricas que componen un repertorio común de líneas rectas y curvas, triángulos, cuadrados, rombos, y círculos, que se disponen de manera simétrica y equilibrada en el rostro. El autor menciona que entre algunos grupos, como los nivaklé, el tatuaje facial es exclusivo de las mujeres y se aplica de manera progresiva desde la infancia. Asimismo, en el caso de las mujeres entex los diseños consisten en rombos y líneas de puntos que se disponen en las frentes, mentones y mejillas distribuidos de manera simétrica.

Interesa mencionar también que, con frecuencia, es una mujer anciana la que dirige el pro cedimiento del tatuaje, que consiste en punciones realizadas con espinas de cactus, en el caso de las mujeres, y agujas de hueso, en los varones. Entre algunos grupos chaqueños, el tatuaje facial en las mujeres sirve de cuño tribal (Escobar 2012), es decir, para marcar la pertenencia a un grupo y puede estar relacionado con la práctica de rapto de mujeres. Asimismo la pintura del cuerpo y el rostro en los varones, por su parte, remite a un sentido ritual, propiciatorio y de guerra, es decir, expresa el ethos del cazador y del guerrero (Escobar 2012).

La pintura corporal y facial registrada entre los miembros de los grupos chaqueños se realizó en algunos casos mediante la impronta de sellos con motivos geométricos semejantes a los de los tatuajes (Escobar 2012). Entre los colores que con más frecuencia se utilizaban se encuentra el rojo del urucú, el amarillo de polen de totora que se aplicaba directamente sobre las mejillas y el negro que lo obtenían del hollín (Palavecino 1928; Escobar 2012). Es importante también mencionar, que entre algunos grupos las pinturas y sus colores remitían a ciertas prácticas y rituales, como la ceremonia de iniciación donde las mujeres adolescentes y adultas utilizaban el color rojo para expresar alegría o la culminación del luto (Escobar 2012); mientras que para la celebración de la victoria en los enfrentamientos guerreros, los varones utilizaban el color negro que lo obtenían del carbón y la ceniza para expresar el coraje, la agresión y la disposición para matar y morir (Escobar 2012).

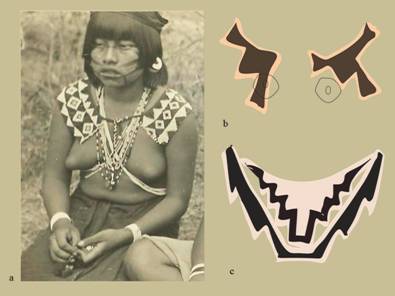

Lo relevado hasta aquí cobra importancia en el sentido de que las pinturas o tatuajes faciales y corporales en las comunidades etnográficas es propio de mujeres y varones. De igual manera se encuentran representados en los dibujos realizados por el Misionero de Florian Pauke en el siglo XVIII, quien retrata una escena de escarificación, que tomo a modo de ejemplo y como punto comparativo con los cuerpos soportes Condorhuasi donde aparecen tanto en la figura feminizada, la femenina y la masculina (figura 6).

Figura 6: a) Ilustración de escena de ejecución de escarificaciones faciales y corporales de los indios Mocovíes históricos del este de Chaco, tomada de Florian Paucke 1943: Lámina XV. Conjunto motivos de las pinturas faciales registradas en las piezas Condorhuasi: b) pieza IAM-MA0016 feminizada; c) pieza IAM-MA0017 femenina; d) pieza IAM-MA0018 masculina; e) motivo de pintura corporal, pieza IAM- MA0016 feminizada, colección del Instituto de Arqueología y Museo (IAM-FCNeIML-UNT)

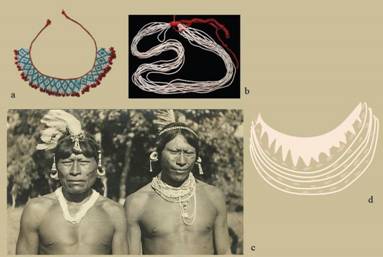

Collares, pendientes y tembetás entre las tierras bajas y altas

El uso de collares y pendientes refleja la importancia de lo ornamental y la estética que tienen los indígenas actuales de las tierras bajas, al mismo tiempo están vinculados a diversas prácticas sociales, ya que en algunos casos representan insignias tribales e indicadores de presti gio social (Escobar 2012). Tanto varones como mujeres utilizan collares de hasta 10 m de largo, confeccionados con conchillas ensartadas en un cordoncillo de caraguatá, estas piezas pueden usarse de dos maneras, una de ellas mediante varias vueltas alrededor del cuello o bien cruzados por el pecho en forma de bandolera (Nordenskiold 1929; Escobar 2012; Elias 2018). Otro tipo de collares son confeccionados con colmillos, dientes de mono, tapir, jaguar o coatí, que se en sartan en una cuerda fina de ortiga brava. Sobre este tipo de collares y los confeccionados con semillas, Escobar (2012) sostiene que son de uso femenino y que connotan prestigio social. Los primeros en general los portan las mujeres esposas de los cazadores hábiles y/o jefes, quienes los usan cruzados a modo de bandoleras, mientras que los de semillas los utilizaban en el cuello, cubriendo desde el mentón hasta los pechos. Estas descripciones y menciones me remitieron al caso particular del collar registrado en la pieza IAM-MA0017 (femenina), que aparenta ser un collar de varias vueltas, de sartas posiblemente de conchillas (figura 7).

Figura 7: a) Gargantilla tejida tipo red reticular, colección del Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero. Fotografía tomada de Elias (2018:90); b) collar en sartas de chaquiras blancas, colección del Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti. Fotografía tomada de Elias (2018:88); c) Personas portando collares: hombres Maká con collares de sarta de chaquiras blancas y collar de cuentas de valva. La imagen corresponde al Jardín Botánico, Asunción 1935, colección del Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero. Fotografía tomada de Elias (2018:97); d) dibujo del collar registrado en la pieza IAM-MA0017 femenina, de la colección del Instituto de Arqueología y Museo (IAM-FCNelML-UNT)

Los adornos como pendientes, narigueras, tembetás, muñequeras y brazaletes también pudieron ser de otros materiales, por ejemplo, metales. Entre las menciones registradas sobre los pendientes que utilizaron algunas comunidades etnográficas de las tierras bajas, se destaca que estos tipos de adornos fueron realizados sobre metales provienen de las tierras altas andinas, que en general se trataba de láminas de metal modeladas con martillos, de formas geométricas y en algunos casos contornos zoomorfos (Escobar 2012).

En la bibliografía arqueológica consultada sobre este tema (González 1979, 2004), se menciona la presencia de diversos objetos de metal (entre ellos cobre, oro y plata) en contextos arqueológicos atribuidos al estilo Condorhuasi. Se trata de brazaletes de cobre y un par de aros de oro, con prolongaciones filiformes retorcidas en espiral (González 2004). Otros adornos o pendientes que pudieron portar estos cuerpos son las narigueras, debido a las perforaciones en nariz registradas y la alta representación iconográfica sobre diferentes soportes (Nastri y Stern Gelman 2011). La forma de vestir también puede implicar afiliaciones políticas o familiares, de hecho, la vestimenta andina estuvo relacionada con los diferentes rangos sociales, etarios y hasta posible mente de género (Gayton 1967). Numerosas fuentes históricas estudiadas por López Campeny y Martel (2014) reflejan la relevancia de los textiles y su uso como indicador de identidades y alianzas (en distintos momentos y entre sociedades en conflicto). La vestimenta fue, entonces, uno de los soportes empleados para desplegar y transmitir la iconografía grupal, que pudo también implicar, representar y resignificar íconos ancestrales vinculados al poder y ser utilizados para explicitar nuevos vínculos, sellar alianzas y/o reafirmar jerarquías diferenciales (López Campeny y Martel 2014).

Entre la indumentaria y los accesorios de vestimenta de las poblaciones o grupos de las tierras bajas se encuentran las estolas (figura 8) que son precisamente unos de los ítems identificados también en las cerámicas Condorhuasi. Otros elementos son las bandas cefálicas, cintas para atar el cabello, vinchas, fajas y faldellines. En algunos casos las vinchas y las fajas presentan cuentas circulares de valva a modo de decoración. En general, consisten en bandas de lana roja tejida que presentan flecos. Cabe mencionar que entre los maká son usados por los hombres en contextos ceremoniales junto con los faldellines de pluma de ñandú (Escobar 2012; Elias 2018).

Figura 8: a) Mujer Maká con una ancha gargantilla o estólica tejida en red con diseños de rombos y triángulos. Imagen del Jardín Botánico, Asunción 1935. Colección del Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero. Fotografía tomada de Elias (2018:97); b y c) dibujos de las estólicas representadas en las piezas IAM-MA0016 feminizada y IAM-MA0018 masculinas, respectivamente, de la colección del Instituto de Arqueología y Museo (IAM-FCNeIML-UNT)

CONSIDERACIONES FINALES

Tal como mencioné, entre las piezas estudiadas registré una feminizada, una femenina y una masculina. El análisis detallado de los componentes y/o referentes icónicos y su comparación con sus semejantes arqueológicos y etnográficos me permitieron identificar algunos que pueden ser considerados propios de las tierras altas y otros de las tierras bajas. Es decir que estos cuerpos-soporte portaron identidades combinadas. Identidades que se fueron conformando en el transitar de los espacios, teniendo en cuenta la distribución del estilo en una región tan amplia como la mencionada por González (1977).

Las referencias arqueológicas y etnográficas consultadas me permitieron visualizar ciertos actos performativos que se desprenden de estas identidades, que fueron configurando esta com binación y que luego fue plasmada en estas piezas siguiendo un diagrama identitario, en el que los componentes pudieron tener una cierta jerarquía.

Ahora bien, si se toma como referencia lo mencionado sobre las sociedades andinas y la importancia los gorros y tocados como el inicio del tejido identitario (Gallardo 1993; Berenguer 2006), es posible pensar que son los gorros los referentes que se ven desde lejos, o lo que se ve primero. En este sentido es posible pensar en una identidad andina representada en estos cuer pos-soporte, que fue plasmada mediante los gorros, y sobre todo teniendo en cuenta que las tres piezas estudiadas presentan este mismo componente. Una primera observación que me gustaría resaltar es que los gorros de la pieza femenina y el de la pieza feminizada presentan el mismo motivo (zigzag negro con contorno blanco). Por otro lado, también encontré ciertas semejanzas en la manera de representar las cejas y ojos entre esas mismas piezas: en ambas las cejas son dos grandes arcos en pastillaje que se unen con la nariz y que culminan en los extremos de las orejas. Esto me remite a las figuras de las grandes cejas estudiadas por Nastri (2008). Considero que este puede tratarse de otro componente identitario que se mantuvo a lo largo del tiempo entre las sociedades prehispánicas.

En lo que respecta a la pintura facial o tatuajes, abundan las referencias sobre prácticas et nográficas en sociedades de las tierras bajas; y esta práctica es considerada también un indicador identitario principal entre estas comunidades, que es propio tanto de mujeres y como de hombres de diferentes edades (Escobar 2012). Esto se puede también observar en las piezas estudias, ya que las tres presentan pinturas faciales y corporales, en las extremidades superiores e inferiores. Pero solo la figura feminizada presenta pintura corporal en el pecho. Si se toma esta práctica como un componente identitario de las tierras bajas, se puede ver una clara intención de marcarlo en las piezas analizadas, ya que toma un claro protagonismo tanto por la combinación de los colores, como por los motivos representados, que en las piezas estudiadas son muy diferentes entre sí.

Otras maneras de adornar los rostros fueron mediante el uso de pendientes, narigueras y tembetás, que pueden considerarse prácticas propias de ambas regiones teniendo en cuenta que en la literatura arqueológica se mencionan hallazgos de objetos como estos confeccionados sobre metales (González 1977; Nastri y Stern Gelman 2011). Estos ítems también se usaron y se usan en grupos etnográficos, pero su diferencia radica en los materiales utilizados para su confección: en este último caso se trata de cuentas de concha, dientes de diferentes animales, etc. (Escobar 2012; Elias 2018). Es importante mencionar que en momentos etnográficos los grupos de las tierras bajas, a partir de la influencia de los grupos de las tierras andinas, comenzaron a usar pendientes de metales (Escobar 2012). Esto marca nuevamente la interacción, la movilidad, el intercambio de materiales y sobre todo de ideas, y los significados plasmados en los cuerpos-soporte.

En referencia a la vestimenta, en las tres piezas analizadas hubo una clara intención de representarla, desde las complejas estolas hasta las fajas y faldellines. Cabe destacar la clara di ferencia entre las fajas de las piezas femenina y feminizada, que corresponden a simples franjas horizontales negras y blancas, y la que corresponde a la pieza masculina, que presenta un motivo escalonado negro sobre una ancha franja blanca. Aquí se presenta nuevamente una distinción que podría estar relacionada con categorías de género.

Ahora bien, con todo lo analizado hasta aquí, las reflexiones que se desprenden son, en primer lugar, que es necesario extender este tipo de estudio sobre una muestra más amplia para poder evaluar de manera cuantitativa los ítems, los diagramas identitarios y los actos corpora les representados y observar si se repiten o no, y si existen variaciones entre ellos. Por último, considero que también es necesario abordar un estudio desde las nuevas ontologías, que permita complementar la información que se tiene hasta el momento sobre estos cuerpos-soporte. Posi blemente desde el animismo andino (Sillar 2009; Arnold 2017) y el perspectivismo amazónico (Viveiros de Castro 2004) se pueda profundizar aún más en el estudio e interpretación de estas identidades y los actos corporales o performativos a ellas vinculadas.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer al Instituto de Arqueología y Museo (IAM-FCNeIML-UNT) por permitirme el acceso al estudio de las piezas que se encuentran en su acervo y que fueron el centro de esta publicación. Especialmente agradezco a la Dra. Lorena Cohen que, en su rol de curadora de las colecciones arqueológicas y etnográficas del Instituto, me brindó su apoyo y tiempo. Pero también en su rol de amiga, Lore me acompañó en la construcción de este trabajo con sus comentarios y compartiendo bibliografía. A Marisa López Campeny que me orientó en la búsqueda bibliográfica y me acompañó en las distintas instancias de este estudio. Esta publicación surge como propuesta de trabajo final de un curso de posgrado, dictado por la Dra. Fabiana Bugliani y el Dr. Lucas Pereyra Domingorena, a quienes les agradezco sus comentarios y consejos, que me orientaron y alentaron a esbozar la metodología aquí propuesta.