INTRODUCCIÓN

El estudio de las representaciones visuales zoomorfas tiene larga data en la arqueología, en consonancia con el registro recurrente de este tipo de imágenes sobre distintos soportes desde tiempos muy antiguos. Las interpretaciones han ido variando conforme la disciplina modificaba sus bases teóricas y metodológicas y, si bien muchas explicaciones fueron dejadas de lado, los distintos aportes originaron ideas y conceptos destinados a entender la particular relación que siempre existió entre humanos y animales. En efecto, este vínculo es mucho más profundo, variado y complejo que el derivado de la concepción subyacente en gran parte del pensamiento occidental en la cual los animales constituyen recursos estáticos de los cuales los humanos sacamos provecho. Lejos de esta postura, los estudios sobre animalidad (Ingold 1988, 1992, 1994, entre otros) ponen el foco en la propia agencia que los animales imprimen a los vínculos que encaran con nosotros, vínculos que suelen estar atravesados por altos grados de emotividad, que pueden implicar, entre otros, afecto, agrado, miedo o rechazo (Mundkur 1988; Silva-Cañaveral 2011). Son relaciones que se dan en forma de “diálogos, entendimiento, pactos, negociaciones, intercambios, acuerdos y desacuerdos” (Lema 2013:10). Estos estudios, además, señalan que lo que un grupo humano define como “animal”, habla al mismo tiempo de lo que esa sociedad entiende por ser humano (Tapper 1988; Ingold 1988, 1994). El lazo con los animales, entonces, plantea constantemente estas preguntas acerca de nuestra propia identidad, de lo que nos diferencia de otras especies y del lugar que ocupamos en el mundo. Particularmente en los mundos andinos, sin desconocer la complejidad y diversidad que esta idea encarna, se conci ben dos esferas vitales, el uywu y el salka, que, aunque no actúen como correlatos exactos se consideran de forma equivalente a los términos de “doméstico” y “silvestre” (Miyano y Lantos 2016). Los distintos agentes que se reparten entre estas categorías (humanos, animales, plantas, cerros, tierra, clima, etc.), están solamente discontinuados en su exterioridad, pero conforman un continuum en sus interioridades, de hecho, el límite entre ambas esferas es flexible, implica una coexistencia de mutuo cuidado, en la que los agentes discurren entre una y otra a través de las distintas relaciones que se generan entre ellos.

En la actualidad, los estudios que abordan las representaciones zoomorfas en arqueología apuntan sobre todo a la identificación de las especies representadas, a fin de poder evaluar de qué forma las imágenes plasmadas por un grupo se corresponden con los animales reales con los que convivían (Cornero 2018; Ratto y Basile 2013, Kligmann y Falchi 2018, 2019, entre otros). Otros objetivos de estos estudios buscan definir los recursos técnicos y plásticos de los cuales las distintas sociedades se valieron para crear sus composiciones, destacando algunas características anatómicas de las especies y obviando otras (Gordillo 2011; Igareta et al. 2017; Recalde y Colqui 2019; Bonomo et al. 2021; entre otros).

Especialmente respecto de la cerámica Belén, diversos colegas han estudiado y establecido, a lo largo de los años, ciertas generalidades relativas a su caracterización y contextualización acotando su registro a las provincias de Catamarca, La Rioja, Salta y Tucumán (Sempé 1999), desde el Período de Desarrollos Regionales (PDR, ca. 900-1400 A.D.) hasta los momentos de ocupación incaica del Noroeste argentino (NOA) o de resistencia local frente a la conquista hispana (Wynveldt et al. 2017). Se han ajustado las definiciones vinculadas con la morfología particular de las piezas cerradas o abiertas. Además, desde fines del siglo XX se incrementaron exponencial mente los análisis sistemáticos desde diversas perspectivas y se multiplicaron las descripciones de sus diseños pintados en negro sobre rojo (Outes 1907; Bregante 1926; Serrano 1958; Quiroga 2003; Manasse y Páez 2006; Quiroga y Puente 2007; Basile 2012, 2009; Wynveldt 2007; Wynveldt y Iucci 2009; Basile y Ratto 2023, entre otros). Si bien dentro del repertorio temático Belén las representaciones no figurativas priman notablemente por sobre las figurativas, algunas de estas últimas también empezaron a analizarse en profundidad, como las figuras humanas y zoomorfas, fundamentalmente serpientes, lagartijas, animales felinizados y lechuzas (Wynveldt 2007; Quiroga y Puente 2007; Ratto y Basile 2013; Kligmann y Falchi 2018, 2019).

La imagen del quirquincho, que tiene una gran profundidad temporal y amplia distribución espacial, se fue incorporando como referente dentro del imaginario de las comunidades prehis pánicas, tanto en modelados como grabados o pintados en objetos tan diversos como vasijas cerámicas, instrumentos de hueso o tabletas para inhalar (Serrano 1958; González 1974; Scattolin 2006; Gordillo y Basile 2019; Scattolin et al. 2009; Puente et al. 2022, entre otros). Las narrativas ligadas a estas imágenes circularon incluso hasta regiones muy alejadas del área de distribución natural de la especie, como el norte de Chile (Labarca et al. 2015). Si bien esta imagen también se registra de modo recurrente en la alfarería Belén y es frecuentemente mencionada (Basile 2013; Iucci 2016; Ratto et al. 2021, Basile y Ratto 2022, 2023; entre otros), su representación no ha sido abordada de forma sistemática. Es justamente la ausencia de análisis visuales y técnicos más profundos lo que constituye el punto de partida de esta investigación.

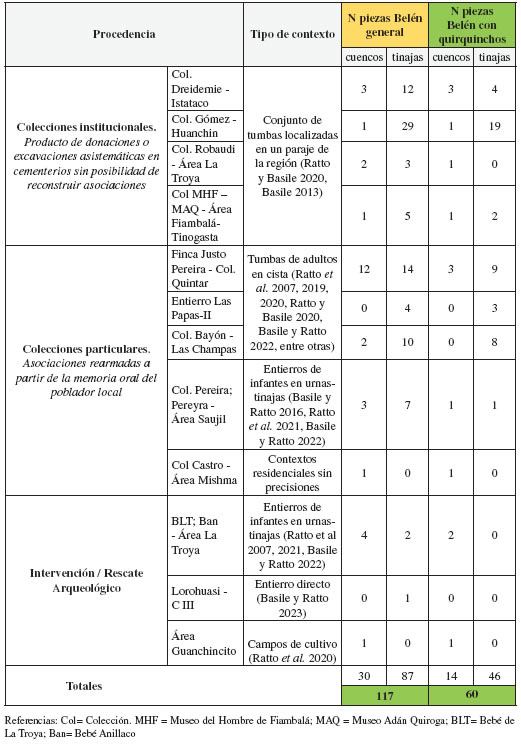

En este marco, presentamos parte de los resultados de los análisis realizados sobre las diversas representaciones de quirquinchos desplegadas particularmente en la cerámica Belén de la región de Fiambalá, identificando las características anatómicas distintivas de estas imágenes, evaluando la intensidad de su presencia en el repertorio local y definiendo la forma en que ha sido resuelto en términos técnicos y visuales (Durante y Basile 2019; Durante 2021). Para ello, trabajamos con una muestra de 117 piezas (87 tinajas y 30 cuencos) procedentes mayormente de contextos funerarios de distintas modalidades (infantes en urna, adultos en cista o directos). Estos materiales actualmente forman parte de colecciones institucionales o particulares que difieren en la calidad de la información complementaria asociada, tanto contextual, como documental, y fueron relevadas por el Proyecto Arqueológico Chaschuil Abaucán (PACh-A) a lo largo de los años de investigación en la región (Ratto y Basile 2020).

LAS REPRESENTACIONES DE ANIMALES EN LA CERÁMICA BELÉN

Las representaciones de animales han llamado la atención de muchos investigadores e investigadoras que, desde diversas perspectivas, han abordado su despliegue no solo sobre ce rámica, sino también en múltiples soportes fijos y móviles dentro de nuestro país (Ambrosetti 1896, 1899; González 1974; Quiroga 1992; Kligmann y Diaz Paíz 2007; Gordillo 2011; Igareta et al. 2017; Cornero 2018; Kligmann y Falchi 2018, 2019; Recalde y Colqui 2019; Bonomo et al. 2021; entre otros).

Dentro del universo de la cerámica Belén, uno de los motivos que más se ha analizado es el de la serpiente. Los estudios se centraron en detallar la variedad en los modos de representación, que pueden ir desde formas más “geometrizadas” y abstractas hasta otras mucho más naturalistas (Basile 2012; Quiroga y Puente 2007; Wynveldt 2007). Al respecto, Wynveldt (2007) identifica los “atractores serpentiformes” como los mayormente representados dentro de la muestra que estudia procedente del valle de Hualfín. Si bien le resulta muy difícil realizar identificaciones a nivel de especie, sí observa que el hecho de que la mayoría se haya representado con la cabeza triangular estaría indicando que se trata de especies venenosas. El único caso en que pudo ligar una representación a una especie particular es el de una serpiente de cascabel. Esto fue posible debido a la presencia gráfica del apéndice caudal distintivo de esta especie.

Específicamente en la región de Fiambalá esta cerámica presenta con mucha intensidad cierto tipo de representaciones zoomorfas que no son comunes en otras regiones. Al respecto, si bien al igual que en otras zonas aquí están presentes las serpientes, también se registran con alta frecuencia motivos de lechuzas, quirquinchos, huellas felínicas y diversas variantes de animales felinizados (serpientes, camélidos, antropofelínicos y zoomorfos) que aquí ocupan lugares alta mente visibles, centrales y de alto contraste en los cuerpos de las piezas (Ratto et al. 2007; Basile 2012, 2009). De este repertorio zoomorfo, Ratto y Basile (2013) abordan en profundidad el aná lisis de las imágenes de lechuzas y animales felinizados y plantean que su presencia podría estar materializando el trazado de conexiones particulares con narrativas de otros tiempos y/o lugares.

Ahora bien, si nos centramos en las representaciones de quirquinchos, en una etapa muy temprana, Bruch (1911) propuso que las pequeñas figuras zoomorfas situadas cerca de las asas de las urnas o tinajas Belén eran quirquinchos, destacando que la forma del modelado y las líneas incisas estarían aludiendo al caparazón del animal. De esta manera se diferenció de Outes (1907) quien las había identificado con el puma. Por su parte, Serrano (1958) menciona un animal que considera “raro” y que más adelante identificaría con chinchillas, aunque algunas de estas representaciones tienen características que, según nuestros criterios, bien podría tratarse de quirquinchos. Más recientemente, los quirquinchos han sido mencionados e integrados en las clasificaciones del repertorio figurativo Belén generadas por distintos arqueólogos y arqueólogas, pero nunca fueron abordadas de modo sistemático (Wynveldt 2007; Basile 2013; Iucci 2016; Gordillo y Basile 2019; Ratto et al. 2021; Basile y Ratto 2022; 2023; entre otros). Finalmente, es Iucci (2016) quien aborda el análisis de esta imagen con mayor profundidad y exclusivamente en las piezas abiertas, puntualizando la manera en que algunos pucos se configuran de forma completa remitiendo al cuerpo del quirquincho. La autora señala que, en los bordes, a través del inciso, se representan patas, cola y cabeza, mientras que en la parte externa del puco suelen pintarse líneas que podrían ser las típicas bandas que esta familia de mamíferos tiene en sus caparazones. Destaca, asimismo, que todos estos recursos plásticos pueden emplearse combinados o aislados, pero actúan como referentes del animal. Sin embargo, como ella misma señala, es necesario un análisis pormenori zado para llegar a conclusiones más precisas acerca de su forma de representación y del contexto de circulación de estas imágenes.

¿QUIRQUINCHOS COMO REFERENTES? LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES DE CATAMARCA

El superorden Xenartha está constituido por dos órdenes de mamíferos placentarios exclusivamente americanos: Cingulata (armadillos) y Pilosa (osos hormigueros y perezosos). Dentro del orden Cingulata se identificaron hasta el momento un total de 22 especies, divididas en dos familias: Dasypodidae y Chlamyphoridae (Gibb et al. 2016), que habitan principalmente el sur y centro del continente. A lo largo de este, se conoce a estos animales con diversos nombres comunes, siendo “armadillos” el más extendido de ellos y el que hace referencia al orden entero.

La característica distintiva de estos animales es el caparazón que es su principal medio de defensa y está conformado por placas óseas articuladas entre sí. Este caparazón se divide entre los escudos cefálicos (que coinciden con la ubicación de la cabeza), escapulares y pélvicos. A su vez, entre los escudos escapulares y pélvicos, se encuentran las placas óseas móviles que se denominan bandas y varían en cantidad según la especie (Vaccaro y Canevari 2007; Abba 2008; Ciancio 2018; Superina y Abba 2020).

Son animales adaptados a hábitats y climas muy diversos, aunque priman en ambientes abiertos. Suelen ser solitarios salvo algunos casos en que conforman grupos. Sus fuertes garras les permiten excavar con facilidad, construyendo a menudo madrigueras muy extensas y complejas. Sus hábitos son tanto diurnos como nocturnos. La alimentación es omnívora: su dieta se basa en el consumo de insectos, plantas y semillas, e incluso es común que carroñen animales muertos (Wilson y Reeder 2005).

Su caparazón puede ser utilizado para confeccionar charangos y bolsas y, en ciertas regiones del NOA, también son consumidos por los humanos o se emplean como alimento para el ganado. Al respecto, las evidencias arqueofaunísticas reportadas para el NOA indican que fueron consumidos en forma recurrente a lo largo del tiempo, integrándose también en el ámbito doméstico (Belotti 2015; Cahiza et al. 2017; Miyano 2017; Izeta 2007; entre otros). Particularmente las placas óseas recuperadas en sitios de la región de Fiambalá presentan termoalteración en su lado externo, lo que ha sido interpretado como indicador indirecto de su consumo, considerando que una de las técnicas de cocción consiste en el asado al rescoldo del animal en su propio caparazón (Miyano 2018). Asimismo, es interesante la mención de un contexto funerario en el vecino valle de Hualfin (Catamarca) en el que un individuo fue enterrado junto con una pieza Belén que contenía restos de cucurbitácea y huesos de armadillo (Bruch 1911). En otras zonas, por el contrario, rechazan terminantemente el consumo de su carne debido a sus hábitos carroñeros y a la posibilidad de que transmitan alguna enfermedad. Algunas especies pueden ser bastante sociables, por lo que en algu nos lugares se los adopta como mascotas, si bien su tráfico y tenencia no es legal en nuestro país.

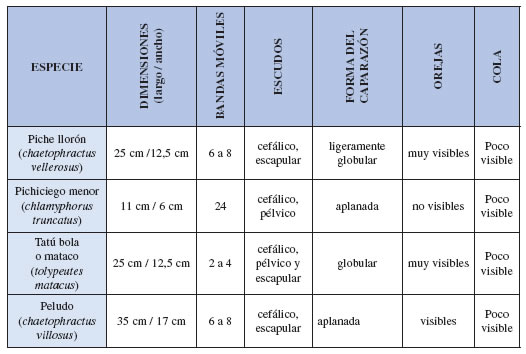

En Argentina se identifican catorce especies, de las cuales solo cuatro se encuentran actualmente en Catamarca (Vaccaro y Canevari 2007). Si bien sabemos que su distribución en el pasado pudo haber sido diferente de la actual, consideramos que dichas especies podrían haber sido las potenciales referentes para los alfareros y alfareras Belén de Fiambalá y, en consecuencia, le pres tamos especial atención a sus características anatómicas particulares (figura 1 y tabla 1). A saber:

Tatú bola o mataco (tolypeutes matacus): la forma de su caparazón es muy característica ya que es completamente globular, siendo una de las pocas especies que cuando se enrollan quedan perfectamente encastradas. Mide entre 20 y 25 cm. Sus orejas son grandes y aserradas, y tiene de tres a cuatro bandas móviles, por lo que los escudos pélvicos y escapulares se distinguen a simple vista. Es poco fosorial, lo cual no quita que puedan llegar a excavar pequeñas ma drigueras. Se sabe que las lechuzas de las vizcacheras pueden alimentarse del mataco ya que sus restos han sido hallados en los bolos regurgitados por estas aves (Wilson y Reeder 2005).

Pichiciego menor (chlamyphorus truncatus): es la especie más pequeña de todo el grupo ya que mide entre 10 y 15 cm. También es la más marcadamente subterránea porque solo sale a la superficie una vez por día para obtener alimento, por lo que es muy difícil de observar (Roig 1995). Cuenta con unas garras delanteras enormes, lo que le facilita excavar los túneles donde pasa gran parte de su vida. Su vista está muy poco desarrollada, aunque puede percibir con facilidad cambios de luz, lo que constituye una importante ventaja para la vida subterránea. Su vientre y rostro son muy peludos y presentan una coloración rosa muy distintiva. Su caparazón, de aspecto aplanado, está compuesto por veinticuatro bandas móviles. Las orejas no son visibles, aunque vistos de perfil presentan unas protuberancias que asemejan cuernos (Superina 2006).

Peludo (chaetophractus villosus): esta es la especie más ampliamente distribuida en todo el país. Es relativamente grande, alcanzando los 50 cm de largo, y cuenta con un caparazón algo aplanado con seis a ocho bandas móviles. Su nombre común se debe a que presentan una abundante pilosidad, sobre todo en la zona ventral. Las orejas son visibles y el escudo cefálico es bastante alargado y cubre casi toda la cabeza. Sus madrigueras son muy amplias y ramificadas, y las utilizan para conseguir alimento, desplazarse e hibernar (Abba y Vizcaíno 2008).

Piche llorón (chaetophractus vellerosus): Es muy similar al peludo, aunque más pequeño ya que miden entre 20 y 30 cm. Sus orejas son notablemente más largas. Su dieta es estacional: en las temporadas cálidas consume semillas y larvas mientras que en las frías come semillas y frutos, además de animales pequeños como lagartijas, aves y ratones. Su caparazón es lige ramente globular, con seis a ocho bandas móviles. Su nombre vulgar se debe a que cuando se siente amenazado profiere unos sonidos agudos similares al llanto de un bebé. A diferencia de la especie anterior, que puede conformar grandes colonias, el piche llorón es un animal solitario.

Figura 1: Especies de armadillos presentes en Catamarca y potenciales referentes de las representaciones registradas en la cerámica Belén de Fiambalá: 1. peludo (Ph: Glauco Oliveira); 2. piche llorón (Ph: Alec Earnshaw); 3. mataco bola (Ph: Walter Prado); 4. pichiciego menor (Ph: Pablo Rinaudo)

A pesar de la heterogeneidad mencionada, estas especies de armadillos comparten ciertos atributos anatómicos básicos que son claves a la hora de identificarlos como potenciales referentes de las imágenes desplegadas en los conjuntos cerámicos que analizamos: (i) caparazón ovalado (más largo que ancho); (ii) cantidad variable de placas óseas móviles o bandas; (iii) escudos cefálicos, escapulares o pélvicos; (iv) garras, (v) orejas más o menos destacadas; y (vi) cola poco visible.

Tabla 1: Similitudes y diferencias anatómicas entre las cuatro especies de armadillos de Catamarca

Las medidas son promedio tomadas desde la cabeza hasta la base de la cola de cada especie (no incluyen la extensión de la cola).

LA CERÁMICA BELÉN ANALIZADA

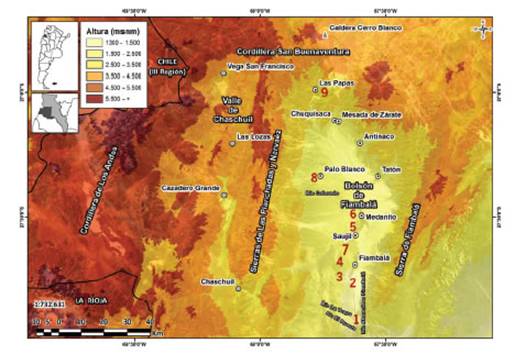

La región de Fiambalá tiene un sello particular resultado de (i) las excavaciones asistemáticas que diversos clérigos efectuaron en las décadas de 1950 y 1970, (ii) la venta de piezas arqueoló gicas y (iii) la formación de colecciones privadas sin documentación (Basile y Ratto 2022). La cerámica Belén que aquí abordamos, está atravesada por esta historia ya que un gran porcentaje es producto de excavaciones asistemáticas realizadas por religiosos o pobladores locales en ce menterios prehispánicos y hoy se encuentra depositada en museos regionales (Museo Robaudi de Tinogasta, Museo del Hombre de Fiambalá, Casa de la Cultura de Palo Blanco -Finca Justo Pereira-Col. Quintar- y Museo Adán Quiroga, Catamarca), extrarregionales (Museo Jesuítico de Jesús María, Córdoba, Museo de la Universidad del Salvador, Pilar, Buenos Aires y Provincial Incahuasi, La Rioja), en manos de particulares (Col. Bayón, Col. Castro, Col. Pereira, Col. Pereyra) o de las autoridades de aplicación provincial (Entierro Las Papas II, Ban, BLT). Muchas de estas colecciones carecen de información contextual debido a la ausencia de registros de campo Altura (msnm) e inventarios, lo que dificulta el rearmado de los contextos y la asociación de los materiales que las conforman (Ratto y Basile 2020). En este marco, para cumplir con los objetivos propuestos se procedió a la revisión del material cerámico Belén relevado por el PACh-A a lo largo de los años de trabajo en la región. Dicha muestra general está compuesta por 117 piezas completas, 30 abiertas y 87 cerradas, que son resultado de rescates arqueológicos o excavaciones asistemáticas en contextos funerarios y que se encuentran depositadas en colecciones institucionales, particulares o en dependencias provinciales (figura 2, tabla 2).

Figura 2: Localización de las áreas / sitios de proveniencia de las piezas que incluyen las representaciones de quirquinchos analizadas. Referencias: 1. área La Troya; 2. área Fiambalá; 3. Las Champas; 4. Huanchín; 5. área Saujil; 6. Istataco; 7. Mishma y área Guanchincito; 8. área Palo Blanco; 9. Entierro Las Papas II.

A partir de este primer relevamiento se identificaron, dentro del conjunto general, aquellas piezas que contenían al menos un motivo de lo que clasificamos y reconocimos como representa ciones de quirquinchos. Para esto nos basamos en la definición de las variables de identificación de armadillos en función de las características anatómicas que consideramos más distintivas de dichos animales y presentamos en la sección anterior.

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

En este trabajo nos proponemos analizar las representaciones de animales, centrándonos fundamentalmente en el estudio detallado de las figuras de quirquinchos desplegadas en las superficies de la cerámica Belén de la región de Fiambalá. Para ello, estructuramos nuestra propuesta metodológica en tres grandes niveles de análisis orientados a: (i) determinar la intensidad o frecuencia de representación de los quirquinchos dentro del repertorio general; (ii) evaluar su “pregnancia visual” (Scott 1951; Basile y Ratto 2010); y (iii) definir la gama de recursos plásticos empleados en su representación.

Tabla 2: Conformación de la muestra de piezas cerámicas Belén abiertas y cerradas analizadas en función de sus condiciones de recuperación y tipo de contexto Referencias: Col= Colección. MHF = Museo del Hombre de Fiambalá; MAQ = Museo Adán Quiroga; BLT= Bebé de La Troya; Ban= Bebé Anillaco

(i) Primer nivel: los quirquinchos dentro del repertorio temático Belén

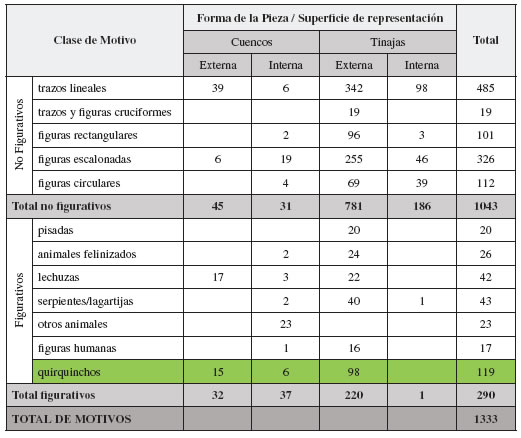

Inicialmente identificamos las características anatómicas diagnósticas de las representa ciones de quirquinchos definidas a partir de la bibliografía específica sobre el orden Cingulata (Wilson y Reeder 2005; Vaccaro y Canevari 2007; Abba 2008; Gibb et al. 2016; Ciancio 2018; Superina y Abba 2020). De este modo, se estableció un primer conjunto de variables de identificación general, expresadas en términos de presencia/ausencia de: “cabeza o escudo cefálico” (placas soldadas que cubren la cabeza y el hocico), “escudo escapular” (placas, soldadas sobre los hombros) o “pélvico” (placas soldadas sobre los cuartos traseros) , “bandas” (placas óseas trans versales, independientes y móviles ubicadas entre los escudos escapulares y pélvicos), “garras” (uñas largas de las extremidades del animal), “cola” (extremo posterior del cuerpo distinguible del caparazón) (tabla 1). Luego caracterizamos los repertorios temáticos clasificando los tipos de motivos registrados en clases y subclases en función de sus referentes figurativos o no figurativos. Alertamos que la división establecida en este trabajo es exclusivamente metodológica y basada en la propia capacidad de reconocer posibles referentes, lo que no implica desconocer que “repre sentativo” y “abstracto” son conceptos relativos (Groupe p 1993) y que el significado semántico que cada grupo confiere a la misma imagen varía en función del contexto en que es aprehendida. Los 1333 motivos registrados en las 117 piezas analizadas fueron clasificados en 12 clases y 25 subclases (figura 3). Para poder evaluar la recurrencia e intensidad en la representación de cada una de las clases, haciendo foco particularmente en la imagen del quirquincho, todas ellas fueron cuantificadas en función de la superficie de representación (interna/externa) y de la forma de la pieza (tinajas/cuencos).

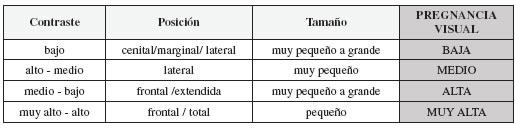

(ii) Segundo nivel: definición de la “pregnancia visual” de los motivos (tamaño, posición y contraste)

Para este nivel seleccionamos de la muestra aquellas piezas que contuvieran al menos una representación de quirquincho (N=60). Para definir la “pregnancia visual” nos basamos en el plan teo de Scott (1951), quien afirma que a pesar de que el proceso en que un observador aprehende una composición es en gran medida subjetivo e intuitivo, ciertos elementos del diseño -como el contraste, color, textura, tamaño, posiciones, equilibrio, movimiento- le brindan determinada je rarquía visual a los motivos que participan de la misma composición, sugiriendo así un “recorrido visual” u orden de lectura de la imagen. De este modo, algunas partes del diseño global captan la atención antes que otras. Estas reglas no son fijas y varían en función de cada composición. En el caso de los conjuntos cerámicos entran en juego la tridimensionalidad de la pieza que hace aún más dinámicas estas relaciones, ya que contemplan el movimiento del observador alrededor de esta. A fin de operacionalizar estos criterios adaptamos la propuesta de Basile y Ratto (2010) y analizamos los motivos en términos de tamaño, posición y contraste. Para calcular el tamaño de cada una de las representaciones, se midió su alto, su ancho y la superficie total ocupada, aplicando la fórmula del área del rectángulo. Por su parte, los motivos presentes en la superficie interna de las piezas, en su mayoría fueron calculados a partir de la fórmula del área del círculo (restando el área no decorada). En el caso de las composiciones más complejas, donde se articulan diferentes imágenes para constituirlas, se tomó la medida del campo decorativo ocupado por toda composición leída como unidad. Todas las medias se organizaron en rangos de tamaño: (i) muy pequeño -hasta 100 cm2-; (ii) pequeño -entre 101 y 300 cm2-; (iii) mediano -entre 301 y 550 cm2-; y (iv) grande -mayor a 550 cm2-.

Para definir la posición, se construyeron un conjunto de variantes en función de un observa dor hipotético trasladándose alrededor de la pieza, tomando la propuesta de Basile y Ratto (2010) (figura 4). De este modo, la posición más directa es la frontal, puesto que no implica ningún tipo de movimiento, mientras que el resto suponen, en cambio, grados crecientes de movilidad y actitud

de aprehensión del diseño por parte del observador. A saber:

Frontal: diseño posicionado en el campo de diseño (CD) central de la pieza y con percepción visual total (completa) del observador. Se manifiesta en forma completa.

Lateral: diseño posicionado en el lateral del CD central de la pieza.

Marginal: diseño ubicado por debajo del CD central de las piezas cerradas o ubicado en su interior.

Extendida: diseño posicionado en cualquier CD de la pieza con percepción parcial por parte del observador pasivo. Se manifiesta parcialmente al observador.

Cenital: diseño posicionado en el interior de los cuencos, se manifiesta en forma completa para un observador activo.

Total: define los casos en que la pieza es la representación, se manifiesta en forma completa.

Figura 3: Clasificación del repertorio temático registrado en la muestra de piezas Belén analizadas (adaptada de Basile 2013)

Figura 4: Ejemplos de definición de la variable posición. Fotografías PACh-A

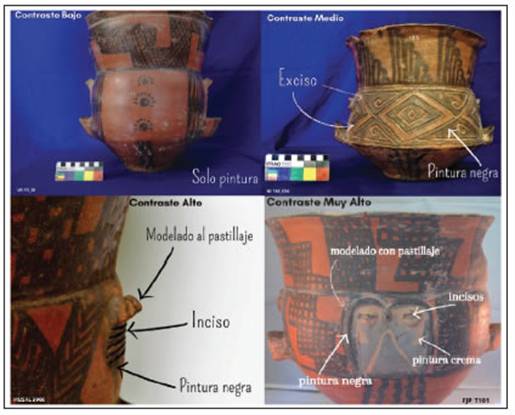

Por último, para definir el contraste se ordenaron las técnicas expresivas empleadas en la resolución de cada motivo en función de la complejidad creciente que implica cada operación y sus combinaciones (Basile 2013). Estas variables son: inciso; pintura; modelado e inciso; mode lado y pintura; inciso y pintura; y modelado, inciso y pintura. El contraste quedó planteado del siguiente modo (figura 5):

Muy alto: diseños destacados por tridimensionalidad y tratamiento por color y textura: mo delado + inciso + pintura bi/tricolor (negro y crema sobre engobe).

Alto: diseños destacados por tridimensionalidad, textura y pintura monocromática: modelado + inciso + pintura negra sobre engobe.

Medio: diseños destacados por relieve, textura y pintura monocromática: exciso+pintura negra sobre el engobe o diseños destacados por tridimensionalidad y textura: modelado + inciso o pintado sobre engobe.

Bajo: diseños pintados en negro sobre engobe.

Figura 5: Ejemplos de definición de la variable contraste. Fotografías PACh-A

Una vez establecidos para cada motivo los rangos de tamaño, su posición y contraste, se determinaron los grados de pregnancia visual para cada uno de ellos, a partir de la combinación de estos tres factores que no tuvieron el mismo peso a la hora de fijar el valor final. Fue la posición el factor más determinante de todos, seguida del contraste y en última instancia del tamaño, que no siempre guardó relación con la pregnancia del motivo (tabla 3). Cada grado genera distintos efectos de sentido en el observador, puesto que cuando una imagen capta su atención, entra en tensión con las otras presentes en el mismo campo (Basile 2012).

Tabla 3: Definición de la pregnancia visual de los motivos a partir de la combinación de los distintos estados de las variables contraste, posición y tamaño

Tercer nivel: la gama de recursos plásticos

Para este nivel se seleccionaron únicamente las representaciones de quirquinchos desplegados en las piezas analizadas (N119:1333). Se registraron la presencia y ausencia de las partes anatómicas del animal representadas y la variabilidad de recursos plásticos empleados en su resolución. De este modo, fue posible establecer cuáles fueron los atributos anatómicos básicos que los realizadores y realizadoras consideraron pertinentes a la hora de crear estas imágenes (es decir, sus expresiones más sintéticas). Esta sistematización de sus modos de representación permitió identificar quirquinchos a partir del registro de alguno de sus elementos, sin necesidad de que todos ellos se hallaran presentes en la imagen, tal como Iucci y Wyndveldt (2019) sostienen para el caso de los camélidos que están detrás de las ollas con patas ligadas al mismo estilo Belén. Entre la gama de recursos plásticos contemplamos también la categoría de “actitud” o postura del animal representado (Gordillo y Basile 2019), que aporta información sobre cómo los realizadores y realizadoras lo pensaron e interpretaron. En este caso, se delimitaron tres posibles actitudes a partir de la forma en que es visto el quirquincho: (i) supina (animal patas para arriba), (ii) perfil (visto de costado), y (iii) cenital-perfil, para aquellos casos donde la misma representación adopta vistas distintas según desde dónde se sitúe el observador con respecto a la pieza.

Todo lo anterior permitirá dar cuenta de las decisiones tomadas por las personas al momento de crear sus diseños y que, sin duda, entrañan significados culturales compartidos (Vilas 2019). En este sentido es importante no solo prestar atención a lo que decide detallarse, sino también a aquello que es omitido de la representación (Recalde y Colqui 2019), o que se muestra de forma ambigua o imprecisa (Kligmann y Falchi 2019).

RESULTADOS

Primer nivel de análisis: los quirquinchos dentro del repertorio temático Belén

En el primer nivel de análisis se trabajó con la muestra general de piezas cerámicas estilo Belén de la región de Fiambalá. Tanto en cuencos (30:117) como en tinajas (87:117), los motivos marcadamente predominantes son los no figurativos (1043:1333) por sobre los figurativos (290:1333). En sintonía con lo esperado para el repertorio Belén de Fiambalá (Basile 2012, 2013), los motivos figurativos representados incluyen lechuzas, máscaras humanas, serpientes, lagartijas, animales felinizados y también quirquinchos, clasificados a partir del registro de algunas de las variables de identificación general definidas. A efectos operativos se consideraron fundamentales el registro de caparazón oval y placas óseas móviles o bandas, y en forma secundaria la presencia de escudos escapular, pélvico o cefálico (cabeza), garras y cola. En las tinajas los motivos figurativos se ubican siempre en la superficie externa de las piezas. Para los cuencos, la proporción de representación entre superficies es menos acentuada, ya que en su interior se pueden encontrar motivos tanto no figurativos como figurativos (vizcachas, animales felinizados) desplegados de forma dual; mientras que en la parte externa prevalecen los trazos lineales, lechuzas y quirquinchos.

De la lectura de la tabla 4, se desprende que el quirquincho es el animal más intensamente representado (119:290), superando incluso a aquellos considerados característicos de la región de estudio como la lechuza (42:290) y los animales felinizados (26:290) (Ratto y Basile 2013). Los armadillos predominan en las tinajas (98:119), donde solo se hallan en la superficie externa. En cambio, en los cuencos pueden encontrarse tanto en la superficie externa (15:21) como interna (6:21). Esta intensidad de representación del motivo es mucho más alta de la esperada, incluso si ordenáramos en un ranking todo el repertorio de la cerámica Belén de Fiambalá, estos animales ocuparían el tercer lugar entre los motivos más representados (119:1333), ubicándose solo por detrás de las figuras escalonadas (326:1333) y los trazos lineales (485:1333), que constituyen los motivos más frecuentes dentro del estilo.

Tabla 4: Cantidad de motivos por clase, tipo de pieza y superficie de representación. En verde se destacan las representaciones de quirquinchos presentes en la muestra de piezas analizada

Segundo nivel de análisis: recursos técnicos y pregnancia visual

En el segundo nivel de análisis se pasó a trabajar con aquellas piezas que tuvieran repre sentaciones de armadillos en sus composiciones (N piezas 60:117; N Motivos 727:1333). Para determinar la pregnancia visual se construyeron las siguientes variables y sus estados: (i) Posición (frontal, lateral, marginal, cenital y total); (ii) Contraste (muy alto, alto, medio, bajo); y (iii) Tamaño (muy pequeño, pequeño, mediano, grande). La pregnancia es resultado de la combinación de estas tres variables, aunque no todas tienen el mismo peso, ya que se observó que el tamaño no juega un papel demasiado categórico en el grado de pregnancia, puesto que, por ejemplo, en una posición frontal o total la pregnancia puede ser muy alta independientemente del tamaño. Cada motivo entonces fue clasificado en función de estos criterios otorgándosele una pregnancia muy alta, alta, media o baja (tabla 5). Luego se realizó un análisis de correspondencias simple que relaciona cada una de las 12 clases de motivos registradas en las piezas analizadas con el tipo de pregnancia visual correspondiente (figura 6).

Tabla 5: Clases de motivos en tinajas y cuencos clasificados según su grado de pregnancia visual, en verde se destacan los quirquinchos

De la observación del gráfico resultante (figura 6) y de la cuantificación presentada en la tabla 5, se deslindan las siguientes tendencias:

- Tinajas:

Las representaciones no figurativas son muy heterogéneas tanto en tamaño como en posición, ya que pueden hallarse en todas las variantes de ambas categorías. En cambio, son mucho más uniformes en su contraste (bajo y medio), ya que se resuelven solo con pintura. Por tanto, la pregnancia puede ser baja, como en el caso de los trazos lineales ubicados en posición marginal y en tamaños pequeños, y alta, como sucede con muchos escalonados y figuras rectangulares de grandes dimensiones y posición frontal.

Figura 6: Gráfico resultante del análisis de correspondencias entre las clases de motivos y la unidad analítica Pregnancia visual. Referencias: Tzos. L= Trazos lineales, OA= Otros animales, Circ= Figuras circulares, Rect= Figuras rectangulares, Esc= Escalonados, Spte= Serpientes y Lagartijas, Cru= Cruciformes, AF= Animales Felinizados, FH=Figuras Humanas, Lch= Lechuzas, Qq= quirquinchos

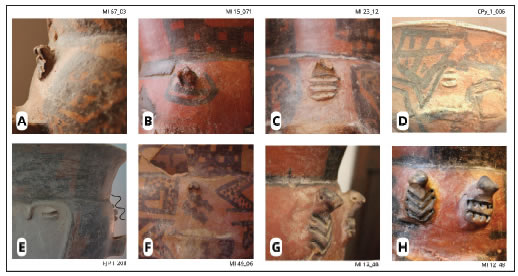

Para las representaciones figurativas se observa el escenario contrario: son muy variables en cuanto al contraste y tamaño. Los quirquinchos son los más uniformemente representados en tinajas ya que el tamaño siempre es muy pequeño (menor 100 cm2), la posición es lateral, y el contraste es medio u alto, pero siempre implica la combinación de por lo menos dos técnicas diferentes en su resolución: (i) a través del modelado al pastillaje se le brinda tridimensionalidad al caparazón y a veces también se agregan la cabeza y la cola; (ii) mediante la incisión y/o pintura se destacan las bandas móviles y en menor medida, ojos u orejas. Estas características confieren al motivo una pregnancia media, ya que, si bien no se ubican en los campos centrales de las tinajas, y a pesar de lo reducido de su tamaño, se destacan con su volumen. Las lechuzas y las máscaras humanas son los únicos dos motivos que, además del quirquincho, se representan de manera uniforme, ya que en todos los casos la pregnancia es muy alta (a pesar de ser de tamaño pequeño) debido a que ocupan la posición frontal de las piezas y tienen un contraste muy alto por combinar varias técnicas y hasta dos colores distintos en su resolución. Sin embargo, el caso del quirquincho es mucho más numeroso, ya que se contabilizaron 98 motivos de este animal en tinajas, de lo cual se infiere no solo la insistencia en su representación, sino además la alta estandarización en el modo de hacerlo (figura 7).

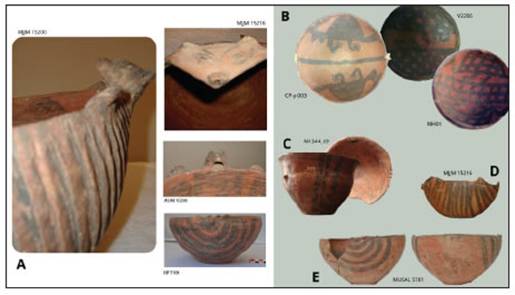

- Cuencos:

En este caso la cantidad de piezas y la diversidad de motivos analizados es mucho menor que en las cerradas, pero a pesar de eso ha sido posible establecer algunas tendencias. La gran mayoría de los motivos, tanto figurativos como no figurativos, tienen baja pregnancia ya que solo están pintados y además se encuentran en posición cenital, lo que implica que el observador necesariamente debe ver el cuenco desde arriba para poder apreciarlos. La gran excepción son los quirquinchos que, a menos que estén pintados de forma dual en el interior, tienen una preg- nancia muy alta puesto que ocupan la posición total. Esta posición es exclusiva de este motivo y remite a los casos en que el cuerpo de la pieza coincide con la representación (sensu Iucci 2016) caracterizando lo que hemos denominado como “pucos-quirquinchos”. De este modo, lo que el observador ve no es un puco con la representación de un armadillo, sino un armadillo entero conformando un puco o cuenco. A esta posición total, se suma la combinación de más de una técnica en la resolución del motivo: nuevamente el modelado juega un papel central para confeccionar la cabeza, la cola y en algunos casos las patas; junto con la pintura y/o el inciso para destacar las bandas, ojos, narinas, orejas y en los casos en que no se modelan las patas, señalar las garritas del animal con alguna de estas técnicas (figura 8).

Tercer nivel: la gama de recursos plásticos de los quirquinchos

Para determinar la gama de recursos plásticos se contabilizó la ausencia o presencia de determinadas partes anatómicas del animal (escudo escapular, pélvico y cefálico -cabeza-, orejas, cola, garras, bandas) por tipo de pieza y superficie, concluyéndose que para los quirquinchos desplegados en las tinajas (98:117) suele modelarse la cabeza (71:98) junto con las orejas (62:98) (figura 7 A-C), aunque también son comunes los casos donde se modela únicamente el caparazón sin ningún otro rasgo anatómico (24:98) (figura 7 D) (tabla 6). No hay ningún caso donde se hayan representado las patas/garras, y solo en 4 se modeló la cola, por lo que en las tinajas estas partes del cuerpo no parecen ser importantes en la confección del animal. A su vez, el nivel de detalles es bajo, hallándose pocos ejemplos de ojos o el marcado de la parte interna de las orejas. Sin lugar a duda, el rasgo más seleccionado y destacado son las bandas móviles ya que están presentes en todos los casos analizados. En general, representadas en forma de líneas horizontales, aunque también pueden dárseles formas más particulares como líneas onduladas, Figura 7. A-C: Ejemplos de las representaciones más frecuentes de armadillos en tinajas, realizadas con distintas técnicas (inciso, pintura, modelado), presentando cabeza, orejas y bandas móviles; D: otro modo común de representar estos animales es con el marcado exclusivo de bandas móviles, sin ningún otro rasgo anatómico; E: en muchas piezas se exagera el efecto de ondas creado por las bandas móviles; F-H: ejemplos de algunos modos de representación poco frecuentes, bandas móviles onduladas endiagonal, con formas triangulares o punteadas, ojos. Fotografías: PACh-Apunteadas, o en diagonal (figura 7 F-H). Además, hay muchos casos donde se les confiere un aspecto acanalado, acentuando mucho las ondas generadas por las bandas vistas de perfil (figura 7 E). Si bien, lo más habitual es registrar dos apliques por tinaja, uno en cada lateral de la pieza, existen casos minoritarios en que el número se duplica (figura 7 G-H).

En cuanto a los cuencos, el número de armadillos disminuye notablemente (21:117), pero aun así se observa que en la mayoría de los casos se representan la cabeza (16:21), garras (18:21), cola (11:21) y orejas (11:21) (tabla 6). En las piezas abiertas aumenta considerablemente el nivel de detalle, observándose los ojos, las orejas y narinas del animal. Hay casos en los que incluso se marcaron las placas soldadas del escudo escapular y/o pélvico (figura 8 A). Aquí también el rasgo que prima son las bandas móviles, registradas en todos los casos analizados. La mayoría se resuelve en forma de líneas horizontales cubriendo la totalidad del cuerpo del animal (figura 8 E) pero también hay casos en los que solo se registran en los extremos cercanos a la cabeza y la cola (figura 8 D) o, en un mayor nivel de abstracción, distribuidas en intervalos regulares (figura 8 C).

Finalmente, en el interior de los cuencos se registran en forma minoritaria quirquinchos desplegados como diseños duales (6:21) (tabla 6 y figura 8 B). En esos casos los únicos rasgos compartidos son las garras y las bandas móviles, siempre pintadas de forma reticulada. Muchas representaciones duales del interior de los cuencos, que no poseen esta característica, han sido clasificadas como animales fantásticos, debido a que los rasgos anatómicos son bastante exage rados (ej. colas), y podrían ser atribuibles a más de un tipo de animal al mismo tiempo. En estas imágenes duales se emplea el recurso de la hibridación, y los armadillos ubicados en esta super ficie no escapan a este, ya que poseen atributos un tanto descomunales respecto a los esperados para este orden.

Figura 7: A-C: Ejemplos de las representaciones más frecuentes de armadillos en tinajas, realizadas con distintas técnicas (inciso, pintura, modelado), presentando cabeza, orejas y bandas móviles; D: otro modo común de representar estos animales es con el marcado exclusivo de bandas móviles, sin ningún otro rasgo anatómico; E: en muchas piezas se exagera el efecto de ondas creado por las bandas móviles; F-H: ejemplos de algunos modos de representación poco frecuentes, bandas móviles onduladas en diagonal, con formas triangulares o punteadas, ojos. Fotografías: PACh-A

Un último aspecto considerado en este análisis fue el de la actitud o postura en la que se representa al animal, que tiende a estar directamente relacionada con el tipo de pieza y superficie en que se despliega. Al respecto, en los pucos-quirquinchos adoptan una actitud supina que concuerda con la forma en que se cocina al animal cuando se lo caza, mientras que los diseños dobles desplegados en el interior de los cuencos muestran al animal de perfil, en una actitud activa, vital, con patas, dando la sensación de que el animal está caminando. En las tinajas, los apliques laterales en forma de armadillo adquieren la actitud cenital-perfil, ya que en función de cómo se mire la pieza puede observarse al animal de lado (si se la mira de frente), o de arriba (si se rota la pieza y se observa de frente al aplique). Este perfil no es exactamente igual al del interior de los cuencos ya que en las tinajas los armadillos no presentan patas. De todos modos, vale aclarar que la ausencia de patas podría indicar que el quirquincho es visto desde arriba mientras camina, ya que, en el caso de algunas especies, como el tatu bola, sus extremidades no se perciben mientras el animal se desplaza (Dra. Superina, comunicación personal).

Figura 8: A: Pucos-quirquinchos muy detallados; B: representaciones duales del interior de los cuencos que muestran animales que combinan rasgos anatómicos de distintas especies. Aquellos con cuerpo reticulado (V2206 y MH01) fueron clasificadas como posibles armadillos; C-D-E: distribución extendida, limitada o intercalada de las bandas móviles en la superficie externa de los cuencos. Fotografías: PACh-A

Tabla 6: Recursos plásticos empleados en las representaciones de quirquinchos analizadas. Cuantificación de combinaciones de las distintas partes anatómicas desglosadas por tipo de pieza y superficie de representación

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Iniciamos este trabajo con el objetivo de estudiar las representaciones de quirquinchos que observábamos persistentemente en la alfarería Belén de Fiambalá, pero que, a diferencia de otros motivos zoomorfos, nunca habían sido analizados en profundidad. Posiblemente esto se deba, al menos para el caso de las tinajas, al tamaño reducido o a la posición lateral que ocupan ya que no atraen tan rápidamente la atención del observador como las serpientes, las máscaras humanas, los animales felinizados o las lechuzas. Sin embargo, como pudo observarse al medir la intensidad de representación de los distintos motivos Belén, al menos en Fiambalá, los quirquinchos son mucho más usuales de lo que se creía ya que es el motivo figurativo más frecuente de la muestra (119:290) registrándose en gran cantidad de piezas abiertas y cerradas (60:117).

El análisis detallado de estas imágenes, contemplando los rasgos anatómicos básicos que caracterizan a las distintas especies, nos permitió ajustar los criterios para su identificación evaluando asimismo la gama de recursos técnicos y plásticos que los alfareros y alfareras seleccio naron al momento de ejecutarlas, y que suponen una serie de decisiones que implican sentidos y códigos compartidos.

Esto nos condujo a idear una metodología que involucrara distintos niveles de análisis. En un primer nivel se trabajó con la muestra de piezas Belén de la región de Fiambalá. A partir de esta muestra general se conformó una base de datos a nivel de motivos que nos permitió cuantificar la intensidad de representación de los quirquinchos dentro del repertorio Belén local. En una segunda instancia, se seleccionó una submuestra que consideraba únicamente aquellas piezas que incluían alguna representación del armadillo. Así fue posible establecer los recursos técnicos empleados para su realización. En las tinajas estos motivos siempre involucran más de una técnica: mode lado al pastillaje para otorgarle tridimensionalidad al aplique, acompañado de pintura negra y/o inciso para destacar detalles como las bandas móviles, y en bastante menor medida ojos, orejas, y escudos pélvicos o escapulares. En las piezas abiertas se mantienen estas técnicas en los casos de los denominados “pucos-quirquinchos”, mientras que los motivos duales de la superficie interna solo fueron pintados de color negro sobre el engobe rojo del fondo.

La construcción de la variable “pregnancia visual” permitió a su vez observar que, debido a las combinaciones técnicas, es que el motivo adquiere una pregnancia media en las tinajas, ya que gracias a la tridimensionalidad logra destacarse a pesar de su reducido tamaño y la posición lateral en que se los ubica. Por esta razón se sostiene que, aún sin ser los motivos más llamativos, sus realizadores y realizadoras invirtieron mayor tiempo en su confección que en otras figuras que parecieran ser más centrales. En cuanto a los “pucos-quirquinchos” vemos que la pregnancia se incrementa tomando el valor más alto: el motivo adquiere la posición total, pasando así el animal a ocupar el rol principal de la composición.

Al centrar el análisis exclusivamente en las imágenes de quirquinchos, se definieron los recursos plásticos empleados. Esto permitió determinar que el rasgo anatómico seleccionado por excelencia a la hora de representar un quirquincho son las bandas que se registran, tanto en tinajas como en cuencos, en la totalidad de los casos analizados y constituyen un indicador inequívoco que distingue a estos animales del resto de los cuadrúpedos representados. En los cuencos aumenta el nivel de detalle a través del delineado de ojos, orejas, narinas y placas, siendo también posible reconocerlo por la presencia de las garras en los sectores que ocuparían las cuatro patas del ani mal, aún en los casos en los que no se incluyen ni la cabeza ni la cola. En suma, tanto para las piezas cerradas como abiertas, las representaciones de quirquinchos presentan gran variedad con extremos contrapuestos que van desde soluciones muy sintéticas a otras sumamente detalladas. Esto nos sugiere que era un animal tan conocido y tan cotidiano que para su identificación o su evocación solo era necesario utilizar ciertos elementos y técnicas visuales. Esto no es exclusivo de este motivo, por ejemplo, en el caso de las serpientes, varios autores proponen que algunas figuras onduladas que parecieran en una primera instancia ser no figurativas, en realidad podrían estar tratándose de los cuerpos de estos reptiles (Basile 2012; Wynveldt 2007; entre otros). Cabe aclarar que intentamos sin éxito determinar si los alfareros y alfareras Belén podían haber evoca do en sus diseños particularmente alguna de las especies de armadillos que actualmente habitan la región. En función de los atributos anatómicos específicos y distintivos identificados en las representaciones, observamos que la especie potencialmente más evocada es el tatú bola tanto en piezas cerradas como en el caso de los pucos-quirquinchos, donde la forma del cuerpo es bien globular y las extremidades muy cortas en proporción al resto del cuerpo (comunicación personal con la Dra. Mariella Superina, especialista en Xehanrtos). Sin embargo, la gran mayoría de las representaciones no parecen estar emulando ninguna especie concreta, sino que sintetizan una forma genérica del animal, los alfareros y alfareras se toman licencias en cuanto al número, la forma de las bandas y las partes anatómicas que incluyen u omiten. Vale aclarar, sin embargo, que en general el modo de resolver estos motivos es bastante homogéneo. Solo hay escasas excepciones donde las bandas de los quirquinchos en las tinajas no son líneas rectas, sino que se ondulan o se les da dirección oblicua. Nuevamente encontramos la evidencia de códigos, preferencias y modos socialmente compartidos de producir estas imágenes, que delimita un repertorio de reglas que las hacen legibles por quienes comparten ese código.

Finalmente, analizando las imágenes en términos de actitud o postura, los “pucos-quirquinchos” se presentan de manera supina, lo que podría estar vinculado con el uso de estas piezas asociadas al consumo de alimento: el animal se halla patas para arriba, imagen que remite a la forma en que hoy en día se lo cocina en muchas partes del país, colocando el caparazón sobre el fuego e incluso comiendo la carne de allí directamente una vez cocida. Es decir, el mismo cuerpo consumido actúa como contenedor de ese alimento. En contraste, para el caso de las tinajas, los quirquinchos se presentan en actitud cenital o perfil demandando el movimiento del espectador alrededor de la pieza; sin este cambio de perspectiva no sería posible captar el motivo completo. En la actitud cenital el animal es visto desde arriba, lo que podría interpretarse como que el animal está caminando, ya que cuando lo hacen el caparazón tiende a ocultar las patas (rasgo anatómico que no se representa en las tinajas), o bien podría emular las corazas que quedan desperdigadas en el campo luego de que el quirquincho muere (Dra. Supina, comunicación personal). En cam bio, cuando la actitud es de perfil, de nuevo podría pensarse que el animal está trasladándose, ya que hay cierta idea de movimiento impresa sobre todo en la postura erguida en que quedan las cabezas cuando se las observa de costado -sumado a algunos pocos casos donde la cola queda así mismo levantada- y a las bandas de efecto acanalado. Esto es más claro aún para los quirquinchos pintados en el interior de los cuencos, donde a veces se los representa con patas. En conclusión, pareciera que en los “pucos-quirquinchos” el animal está muerto, listo para ser comido; en el interior, en cambio, camina; y en las tinajas se encuentra en una situación más ambigua depen diendo de cómo se lo observe.

La corriente de la animalidad, con todas las propuestas que engloba, indudablemente ofrece una mirada interesante para pensar la presencia de este animal en las composiciones, intentando alejarse las posturas centradas exclusivamente en los animales como parte de los recursos natu rales consumibles. Nos llevan a pensar, por el contrario, en que los animales participan con su propia agencia de los vínculos que establecen con nosotros, y que esta red de relaciones que se teje a su vez con las plantas, los objetos y el paisaje es lo que termina conformando el mundo que se habita. Al respecto, los quirquinchos pertenecen, dentro de los mundos andinos, al salka, es decir, a la esfera “silvestre” (Miyano y Lantos 2016). Sin embargo, recordemos que las evidencias indican que fueron consumidos en forma recurrente a lo largo del tiempo integrándose también en el ámbito doméstico (Belotti 2015; Cahiza et al. 2017; Izeta 2007; Miyano 2017; entre otros) y funerario (Bruch 1911). Estas distintas evidencias indican que los límites entre estas esferas son flexibles, permeables y están atravesados por el concepto de crianza que, según Bastourre (2021), no está alejado del de comensalidad. La comensalidad implica que al comer se generan vínculos sociales, incluso con la presa que se consume, y que en este sentido la muerte es más una “alteración de la apariencia” que un estado definitivo, generándose así una transformación cíclica. A su vez, en el diccionario Tiri Kakán (Bixio 2020) observamos cómo se refuerza esta idea de interconectividad de los seres andinos refiriendo a que los animales “apadrinan” a las personas. Los hábitos fosoriales de este animal parecen situarlo en un lugar importante que excede el mero consumo. Al respecto, en las etnografías conducidas por Grebe (1984, 1989-90) entre los pueblos aymara de Isluga, localidad fronteriza entre Bolivia y Chile, se reseña que el armadillo conforma un grupo de ocho animales sagrados y que se utilizan ejemplares embalsamados para que actúen de mediadores con las montañas y la tierra.

Todo indica que las relaciones con estos animales no deben ser leídas de modo unidirec cional desde las poblaciones humanas hacia el animal, sino que éstas fueron cogeneradas por los propios quirquinchos y su propia forma de vincularse con su entorno. Estas relaciones, forjadas a partir del habitar un mismo territorio y atravesadas por lazos de emotividad diversos (acuerdos, desacuerdos, intercambios, sensu Lema 2013) que hoy nos resultan difíciles de precisar, se manifiestan y de modo muy recurrente en la alfarería Belén de Fiambalá entre los siglos XIII a XVI1. Pequeños quirquinchos modelados, incisos y/o pintados se ubican persistentemente en las tinajas o se integran en los cuencos que documentamos junto a los difuntos, pero que tienen una historia de vida larga y compleja. Algunas de ellas antes circularon por otros dominios de la vida de estas comunidades, conteniendo alimentos y/o bebidas, participando de momentos compartidos en ámbitos cotidianos, productivos, de tránsito y finalmente, de muerte (Ratto et al. 2021). Los quirquinchos acompañaron estos recorridos de modo sutil (en las tinajas) o más exuberante (en los “pucos-quirquinchos”) integrándose en los repertorios visuales de la alfarería de estas comu nidades, generando relaciones y construyendo narrativas que aún se nos esfuman.

AGRADECIMIENTOS

A Norma Ratto y a todos los integrantes del PACH-A que colaboraron directa o indirecta mente en el desarrollo de este trabajo, relevando el material utilizado y brindándonos el registro fotográfico. A Mariella Superina por sus comentarios y opiniones en las reiteradas ocasiones en que la consultamos y que esclarecieron muchos aspectos de esta investigación. A Sebastián Pastor por acercarnos el diccionario Tiri Kakán, y a todos los fotógrafos que gentilmente cedieron su permiso para que utilicemos sus fotos. Lilén Durante agradece a la Universidad de Buenos Aires por la Beca Estímulo y al Instituto de las Culturas por brindarle el espacio de trabajo. Esta investigación fue financiada por los proyectos PIP0915, PICT 2019-0618 y PUE 2017 0002. Agradecemos a lxs evaluadores anónimxs por sus sugerencias que contribuyeron a mejorar esta versión del trabajo.

NOTAS

1 Al respecto, si nos concentramos en las 39 piezas cuyos contextos de asociación conocemos, observamos una mayor intensidad de representación de quirquinchos en los entierros de adultos en las tinajas (más del 60%) por sobre los cuencos (25%); mientras que, para los infantes, los armadillos se hallan solo en piezas abiertas (50%). A su vez, la presencia de este motivo es muy frecuente en los dos entierros de adultos (LP-II y FJP), registrándose en más del 60% de las piezas cerradas y en el 25% de las abiertas. En cuanto a los infantes, se encuentran en uno solo (BLT) de los seis entierros en urnas que contenían piezas Belén (Ratto et al. 2021). Estas primeras estimaciones sugieren que este animal podría estar asociado más fuertemente a los entierros de adultos. Sin embargo, el número de casos es demasiado limitado, por lo que es una tendencia a continuar evaluando en el futuro.