INTRODUCCIÓN

Durante el auge de la escuela histórico-cultural, los estilos fueron utilizados por los arqueólogos como una herramienta operativa para referirse a entidades sociales específicas de pasado y situarlas en un tiempo y espacio dado (Montelius 1903; Kidder 1924), así como un sinónimo de decoración (Sackett 1990). Sin embargo, con el correr del tiempo y los cambios en los paradigmas y metodologías de investigación, el concepto adquirió otras definiciones y funciones (Balesta y Williams 2007; Runcio 2007; Rice 2015). Se ha caracterizado el estilo como un concepto multidimensional, polisémico y ambivalente (Conkey y Hastorf 1990). Más allá de las múltiples definiciones teóricas que adquiere, es un hecho operativo que se expresa fundamentalmente en las tipologías, variables y atributos que son seleccionados por los investigadores para su estudio (Carr y Neitzel 1995). Los estilos se pueden expresar en distintos formatos y materialidades, uno de estos es la cerámica. Cremonte y Bugliani (2006-09) sostienen que en el análisis de las vasijas debe considerar tres dimensiones: la pasta, la forma y la iconografía, y que un enfoque integral podría ofrecer una cantidad significativa de información. A pesar de ello, es poco frecuente que se aborde el estudio de la vasija de manera holística, ya que las investigaciones suelen centrarse en un aspecto específico de análisis. Más allá del enfoque elegido, debe considerarse al estilo como un todo (Cremonte y Bugliani 2006-09).

Se considera que el estilo tiene un papel comunicacional y un rol activo dentro de la sociedad (Hodder 1990; Gell 1998; Wobst 1999). Puede ser definido como un modo de hacer socialmente construido, sujeto a códigos estéticos, preferencias sociales y valoraciones que se generan en los espacios en donde se producen, circulan y consumen (Bugliani 2006).

Funciona como un indicador étnico externamente y como un indicador de la posición social y experiencia individual internamente (De Boer 1990). La decoración representa la faceta visual de los estilos y resulta fundamental tanto para la funcionalidad psicológica como social de los artefactos, ya que afecta las emociones individuales, transmite valores culturales y facilita la comunicación visual entre personas y grupos (Conkey 1990). Se hace presente en lo que Colombres (2004) define como “forma excedente” y Sackett (1990) como “forma adjunta”. Se caracteriza por exceder el ámbito meramente práctico y funcional, aunque puede estar relacionada y estar íntimamente ligada al mundo simbólico (Reichel-Dolmatoff 1985; De Boer 1990; González 2013; Colombres 2004). No es una mera forma de embellecimiento, ya que se pueden observar patrones, regularidades y convenciones que son recurrentes y se correlacionan con los principios de una sociedad (Gell 1998). En lo referente a los análisis de la decoración o iconográficos, Runcio (2007) ha realizado un resumen de los principales enfoques y distingue los análisis de los elementos del diseño (Plog 1983), los no jerárquicos o de esquemas (Jernigan 1986) y los de simetría (Washburn y Crowe 1988).

Distintos investigadores han notado que existen ciertas repeticiones y estructuras subyacentes en los diseños cerámicos (Boas 1955; Silverman 1993). Uno de los grandes problemas a la hora de describir los diseños geométricos en arqueología, ha sido la falta de consenso en lo que respecta a un vocabulario o nomenclatura común para expresarlos. En este sentido, el enfoque de simetrías proporciona la ventaja de brindar una descripción de la estructura de un patrón, según una nomenclatura estándar. La base matemática del enfoque asegura que diferentes investigadores analicen los datos con las mismas categorías y utilicen un mismo lenguaje clasificatorio (Crowe 2001). Las estructuras de los patrones se limitan con precisión y esto favorece la generación de un marco común dentro del cual diversos estilos pueden ser comparados y contrastados (Washburn y Crowe 1988, 2004). El análisis se basa en la organización del diseño como un todo y no en elementos individuales o motivos (Hann 2003). Este tipo de enfoque permite descubrir patrones no observables en enfoques tradicionales y puede aplicarse juntamente con diversas clases de análisis como los de schematas y petrográficos.

Uno de los hallazgos más destacados obtenidos del análisis de simetrías fue la revelación de que diversas poblaciones etnográficas y culturas arqueológicas, presentan preferencias particulares en cuanto a la manera en que estructuran sus diseños. (Crowe 1971, 1975, 1982, 2001; Washburn 1977, 1983, 1986, 2019; Hann 1992, 1993, 2003). Existe un amplio pero finito número de posibilidades geométricas en las que los diseños se puede estructurar, y los estudios han expuesto que, aunque un grupo puede escoger entre distintos patrones de simetrías, por lo general, solo usan algunas clases específicas de manera consistente en sus sistemas de diseños (Washburn y Crowe 1988). Estas clases pueden ser tomadas como un marcador étnico, además de ser relevantes en las estrategias de transmisión de información dentro y fuera del grupo (Washburn y Crowe 2004).

En lo que respecta al estado del arte del estudio de las simetrías, los primeros trabajos han sido realizados por matemáticos. En arqueología existen también varios antecedentes. Al respecto, Brainerd (1942) fue el primero en mencionar la aplicabilidad de los principios de la simetría en la arqueología y comparó la cerámica de dos grupos culturales; Shepard (1948), por su parte, señaló que el análisis de simetrías es una herramienta útil para describir los estilos y sus cambios sutiles; mientras que Washburn y Crowe (1988) proporcionaron una metodología y una nomenclatura, basada en la cristalografía, útil para estudiar y describir los patrones presentes en los diseños. En Argentina, distintos investigadores se han interesado en describir el arreglo geométrico de los diseños en artefactos cerámicos y en el arte rupestre. Podemos citar trabajos como los de Hernández Llosas (1985), Bugliani (2006), Ortiz (2007), Basile (2013) y Nastri (2019), entre otros. Sus contribuciones han sentado la base del estudio del rol de las geometrías en la cultura y han destacado el papel que juegan las simetrías a la hora de caracterizar y analizar la decoración. Por último, cabe destacar que Carlos Reynoso describe los antecedentes de las arqueogeometrías, realizando algunas propuestas y críticas (Reynoso 2023).

La etnografía ha aportado algunos antecedentes sobre el sentido otorgado por algunas sociedades de las tierras bajas al interpretar sus sistemas de diseños. En su estudio con los Tukano en el Amazonas Colombiano, Reichel-Dolmatoff (1985) propuso que el arte y las religiones chamánicas se encuentran estrechamente relacionados. Entiende que la decoración constituye un lenguaje no verbal y que sus unidades mínimas son representaciones de fosfenos. Estos últimos son elementos luminosos geométricos, de base neurológica universal, que se generan por la auto iluminación del campo visual y pueden producirse por distintos estímulos, entre ellos, el consumo de alucinógenos. Para Reichel-Dolmatoff los fosfenos constituyen vehículos para la transmisión de mensajes no verbales y son interpretados de forma diferente por distintas culturas.

Alvarsson (1994) señaló que en las selvas de Sudamérica “todos los diseños, aparentemente geométricos, son en realidad imágenes abreviadas y a menudo, reproducciones de objetos concretos, en la mayoría de los casos de animales”. La decoración conlleva significados, y detrás de cada forma geométrica se encuentra una iconología de plantas, reptiles, mamíferos y aves o se expresan mitos que permiten el ordenamiento y sostenimiento de la organización social.

En su estadía con los Cavudeo de Brasil, Lévi-Strauss (1984) observó que la pintura corporal es vista como el paso de lo natural a lo cultural. Los diseños comunican a sus hacedores y usuarios información acerca de las jerarquías y del orden social, así como también reflejan la organización espacial de las viviendas. Destacó que en la decoración existen principios de simetrías y asimetrías, dualismo y complementariedad que se expresa en mujeres y hombres, pintura y escultura, representación y abstracción, cuello y panza, simetría y asimetría, figura y fondo.

Gebhart-Sayes (1986) al estudiar a los Shipibo-Conibo en el Amazonas peruano, expone que la decoración es un dispositivo gráfico de comunicación, con unidades semánticas de comprensión simbólica. Tiene como función servir como arreglo mnemotécnico para ser empleado en contextos rituales y sostiene que existe una correlación entre los motivos geométricos y el canto. Según el autor, los diseños también son vistos como mapas geográficos y pueden aludir a partes de animales y personas.

Paola González (1998, 2016) analizó el arte de los diaguitas preincaicos chilenos y argumenta que la decoración funciona como un sistema nemotécnico que posee códigos y constituye un lenguaje visual, donde se comunican sistemas de creencias. Menciona que el arte diaguita es parte de un arte chamánico mayor y considera que debe analizarse el rol comunicativo de las simetrías en los diferentes sistemas de diseños.

Roe (2004), al analizar los diseños de los grupos Saladoide de Costa Rica, ha planteado que las tecnologías y prácticas realizadas por hombres y mujeres es opuesta y complementaria. Los hombres se relacionan con la asimetría, las actividades extradomésticas, el chamanismo, la política, la guerra y la escultura. Producen formas alargadas que reflejan su imagen corporal. Las mujeres, por su parte, se vinculan con la simetría, las actividades domésticas, la cerámica y la textilería. Ellas usan una tecnología aditiva y gestacional en donde los diseños se construyen a partir de elementos pequeños, manipulan materias primas blandas y producen objetos huecos y redondos que reflejan la imagen y procesos fisiológicos de la mujer.

Montani (2007), al analizar los diseños de las bolsas tejidas por las mujeres de las comunidades Wichis del chaco argentino, destaca que refieren a partes animales o eventualmente a vegetales. Algunos diseños también son usados como amuletos protectores y otros sirven para marcar las diferencias entre hombres y mujeres.

Como críticas al análisis de simetrías, se debe tener en cuenta que los módulos de composición básicos, partes fundamentales o unidades mínimas del diseño, son asumidos a priori por el investigador. A pesar de que el análisis se basa en criterios matemáticos, no existe una metodología en la que no intervenga la subjetividad del observador. Por otra parte, el análisis postula que cada sociedad tiene una preferencia hacia ciertos tipos específicos de clases simétricas y que estas son lo suficientemente diagnósticas para diferenciarlas de otros grupos (Washburn y Crowe 1988; Hann 2003). Esta premisa resulta clave y debería ser puesta a prueba, en lugar de ser asumida a priori. Alfred Gell (1998:160) mencionó que las estructuras geométricas identificadas por Hanson con los Maoríes, resultan ser demasiado comunes en todo tipo de arte decorativo para cumplir el papel diagnóstico que se les asigna.

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

La denominada tradición San Francisco (sensu Dougherty 1975) define una manera idio-sincrática de elaborar un particular estilo cerámico por parte de poblaciones que ocuparon el valle homónimo en el periodo Formativo temprano (2000-1500 AP). Ortiz (2007) destacó que la mayoría de las interpretaciones realizadas para entender el fenómeno San Francisco se apoyaron directa o indirectamente en la cerámica, específicamente en su diseño y morfología, siendo estas variables históricamente claves para definir la tradición San Francisco (Boman 1908; Serrano 1962; Heredia 1968; Dougherty 1975; Echenique y Kulemeyer 2003; Ortiz 2007). Las primeras menciones sobre estos materiales alfareros se deben a la expedición sueca integrada por el etnógrafo Erland Nordenskiold (1910) y el arqueólogo Eric Boman (1908). Sobre la base de la decoración y morfología de las piezas discuten su posible filiación con poblaciones de los Valles Calchaquíes.

Con posterioridad, la región no fue objeto de interés hasta la década de 1950 cuando se reinician las investigaciones llevándose a cabo las primeras excavaciones sistemáticas realizadas por Serrano. El aporte de Serrano (1962) fue realizar la primera clasificación cerámica sobre la base de contextos excavados en el sitio El Infante, constituyendo dos grupos: Arroyo del Medio y el Infante. El primer grupo se caracteriza por tener piezas grises pulidas con decoración geométrica y pintadas bicolores; y el segundo, acabados de superficie realizados con desplazamiento de pasta, entre los que se incluye el modelado, corrugado e impresión, entre otros (Serrano 1962). Considera que ambas maneras de hacer cerámica son el reflejo de grupos étnicamente diferentes (Serrano 1962).

Más adelante, Heredia (1968) define San Francisco como un complejo cultural y, basándose en Serrano, establece una división cronológica en dos periodos: San Francisco I (Arroyo del Medio, 2000-1800 AP) y San Francisco II, representado por la cerámica tosca definida como El Infante (1300 AP). Comparte la hipótesis de Serrano acerca de dos grupos distintos que ocupan el valle en la misma época (Heredia 1968).

Dougherty (1975) retoma los estudios en la región y en el sitio Saladillo Redondo obtiene muestras para realizar el primer fechado radiocarbónico (2570 ± 80 AP sin calibrar), corroborando la idea de Nordenskiold acerca de la antigüedad de las poblaciones que ocuparon el valle. Caracterizó a San Francisco como una tradición, destacando que una misma manera de hacer se mantuvo constante durante un gran lapso de tiempo en un territorio acotado (Dougherty 1975). También postuló una nueva clasificación de la cerámica, basándose en el método de seriación de Ford, que incluyó 39 grupos cerámicos, los que posteriormente redujo a 27 (Dougherty 1975). Su clasificación considera la existencia de dos grandes grupos, aunque sin implicar diferencias étnicas (Dougherty 1975; Ortiz 2007). En lugar de Arroyo del Medio, se refiere a este grupo como San Francisco Pulido y como San Francisco Ordinario a El infante.

Transcurren dos décadas hasta que las investigaciones son retomadas nuevamente por Ortiz (2003, 2007, 2015, 2020). Esta autora realiza un nuevo ordenamiento cerámico mediante una clasificación politética, tomando el fragmento como unidad mínima de análisis define ocho grupos cerámicos. Cada uno de estos está conformado por estados variables de atributos (Ortiz 2007). Postula que estos grupos no han mostrado cambios aparentes en la manera de hacer cerámica a lo largo de la secuencia cronológica (Ortiz 2007), apoyando la idea de tradición postulada por Dougherty (1975). Algunos de sus aportes más significativos refieren al conocimiento sobre la distribución y la cronología de los sitios, avances en lo que respecta al conocimiento de las prácticas mortuorias e información vinculada a los intercambios macrorregionales y las prácticas productivas (Ortiz 2007, 2015).

En 1996, durante la construcción de la red de gas Atacama, se encontró el sitio arqueológico Moralito. Se recuperó una abundante cantidad de cerámica, que fue clasificada en tres grupos según su decoración, forma y función (Echenique y Kulemeyer 2003). El primer grupo, asociado con actividades culinarias, presenta decoración corrugada, digitada y al pastillaje. El segundo grupo, posiblemente usado para servir y consumir alimentos, con decoración geométrica e incisa y cocción reductora. El tercer grupo, que es escaso, tiene decoración bicolor y una función relacionada probablemente con la parafernalia ritual (Echenique y Kulemeyer 2003).

Más recientemente, los estudios de la cerámica San Francisco han experimentado un notable avance y el concepto de estilo se ha ampliado para incluir aspectos acerca de los modos de hacer, entre ellos, diferentes aspectos de la cadena operativa (Cremonte y Pereyra Domingorena 2013; Chauque 2020).

Al abordar la iconografía, los diferentes investigadores han estado de acuerdo en caracterizar a la decoración de estos grupos como geométrica y abstracta (Boman 1908; Nordenskiold 1910; Dougherty 1975; Ortiz 2007). No obstante, no han existido categorías comunes para describir la decoración geométrica debido a que la mayoría de los estudios han utilizado principalmente fragmentos y no piezas enteras (Dougherty 1975; Ortiz 2007).

Por otro lado, sobre la base de la distribución intrasitio de diferentes grupos cerámicos en Moralito y Finca Torino, se ha postulado la existencia de probables áreas de uso no doméstico, caracterizadas por una concentración inusual de piezas poco frecuentes, como pipas de fumar y cerámicas pintadas en sectores discretos (Echenique y Kulemeyer 2003; Ortiz 2007).

Finalmente, al hablar de los procesos culturales ocurridos en el Noroeste argentino durante el Periodo Formativo (2500-1500 AP), se han destacado las semejanzas entre cerámicas de estilo San Francisco con otras de regiones aledañas, como por ejemplo aquellas recuperadas en el montículo de El Mollar en Tafí, o las piezas grises con decoración incisa de la Ciénaga, además de algunos tipos polícromos tempranos, particularmente Condorhuasi o Vaquerías (González 1963; Dougherty 1975; Korstanje 1998; Ortiz 2007).

ÁREA DE ESTUDIO

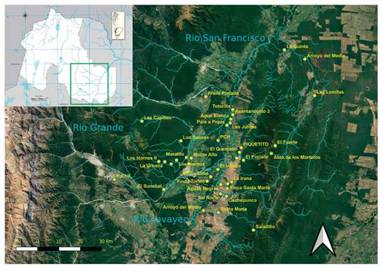

El valle de San Francisco se encuentra al oriente de la provincia de Jujuy, corresponde a la selva pedemontana de la ecorregión de Las Yungas. Ha sido en las terrazas del río Lavayén y San Francisco, donde se han producido los principales descubrimientos arqueológicos (Boman 1908; Nordenskiold 1910; Heredia 1968; Dougherty 1975; Ortiz 2007). En la actualidad se han documentado unos 39 sitios arqueológicos que presentan cerámica asignada a ese estilo (Ortiz 2007) (figura 1).

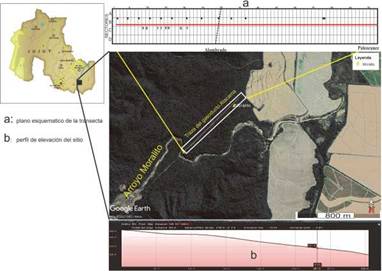

Uno de ellos, Moralito, se encuentra a dos kilómetros de la localidad de Arrayanal, en el departamento de San Pedro de la provincia de Jujuy. Se ubica en los faldeos más bajos de las serranías de Zapla (figura 2). Los restos arqueológicos fueron hallados en una zona relativamente plana con orientación sudoeste a unos 200 m del arroyo del mismo nombre. La excavación de rescate fue realizada sobre el eje de la traza planteada por la empresa para la instalación del caño principal de gas. El estudio del sitio ha permitido ampliar la información sobre las pautas de asentamiento, organización interna del espacio residencial y practicas económicas (Echenique y Kulemeyer 2003). Se efectuaron un total de 10 fechados radiocarbónicos que indican que la ocupación abarca el lapso comprendido entre 2.000 y 1.700 AP (Echenique y Kulemeyer 2003).

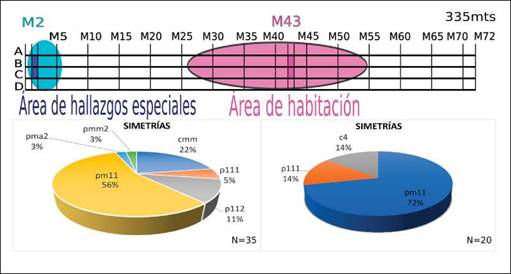

Sobre la base de los hallazgos y rasgos excavados se postularon distintas áreas intrasitio (Echenique y Kulemeyer 2003) (figura 3). En la primera, considerada como de hallazgos especiales, fueron encontradas una gran cantidad de piezas poco frecuentes como pipas de fumar y piezas pintadas bicolores (botellas y escudillas), además de una alta cantidad de fragmentos de otras clases de cerámica, fogones y manos de moler (M2B/C). Una segunda área es interpretada como de actividades al aire libre, con una baja densidad de hallazgos cerámicos y elevada cantidad de morteros planos grandes y medianos, manos de moler, hornos semisubterráneos con forma de campana, fogones y ollas con paredes quemadas y descascaradas, en cuyo interior se hallaron restos de carbón. La tercera área (M43B/C) fue interpretada como de vivienda; allí se registraron fogones y una gran cantidad de cerámica, aunque no aparecieron piezas pintadas ni pipas de fumar. En este último sector, se llevó a cabo una excavación de rescate que permitió identificar rasgos arquitectónicos como, por ejemplo, la pared de un posible recinto excavado en el sedimento natural, que tendría un diámetro aproximado de 10 m, de acuerdo con la extensión observable en el perfil. Este rasgo fue interpretado como una casa semi-pozo. Por último, se identificó un paleocauce que marcaría el límite del sitio. Echenique y Kulemeyer (2003) han sugerido que el análisis de los materiales recuperados del recinto M2, en comparación con los de M43, podría aportar información sobre el grado de diferenciación de las actividades que se habrían realizado en el sitio.

Figura 1: Valle del río San francisco; sitios arqueológicos con ocupaciones adscriptas a la denominada Tradición San Francisco

Figura 2: Ubicación de la transecta en donde se emplaza el sitio Moralito

Figura 3: Plano de excavación del sitio Moralito; redibujado de Echenique y Kulemeyer (2003)

METODOLOGÍA

Para el análisis del material fragmentario de Moralito se consultaron los informes reglamentarios presentados a la Secretaria de Cultura de la provincia de Jujuy. En ellos se detalla el número total de fragmentos cerámicos hallados en el sitio (N=20.000) y también la información acerca de los diferentes grupos cerámicos, como los tipos de acabado de superficie y la decoración.

Realizar un análisis de simetrías a partir de fragmentos solo es posible si existe una muestra de referencia donde los patrones iconográficos hayan sido previamente identificados. Además, requiere que posean un tamaño lo suficientemente grande (más de 5 cm), para reconocer tanto las configuraciones de los diseños como la morfología de las piezas (Washburn comunicación personal). Se incluyó una muestra de referencia conformada por N=75 diseños completos registrados en diversos campos decorados que provienen de trabajos editados con dibujos y de piezas enteras de colecciones privadas y estatales. De esta muestra se han reconocido 45 formas, de las cuales 15 corresponden a botellas, 17 a escudillas, 6 a urnas, 3 a pipas, 3 a vasos y 1 a olla. Esta sistematización es condición ineludible para tener un registro exhaustivo de un estilo poco estudiado desde el punto de vista de sus diseños. El registro de los diseños fue realizado a partir de vasijas depositadas en las siguientes colecciones: Parque Nacional Calilegua (n=2) (Jara 2010), Museo Jorge Pasquini López (n=16), Colección CREA-FHyCS-UNJU (n=12), Colección privada Barbarich (n=2) (Ortiz 2007), Museo histórico y de arte Pablo Baldwin (n=8) (Ortiz 2007), sitios El Infante y Las Lomitas (n=5) (Serrano 1962), Museo Charles Darwin (n=5) y de diversos sitios excavados sin indicación especifica en las ilustraciones (n=25) (Boman 1903; Nordenskiold 1910; Serrano 1962; Heredia 1968; Dougherty 1975).

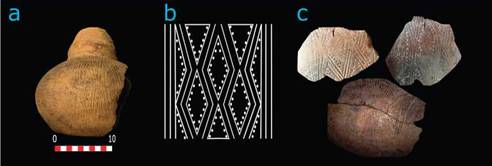

Se trabajó con los fragmentos de dos áreas postuladas como distintas: el sector M43B/C, interpretado como una vivienda, y el sector M2B/C, un recinto donde se habrían realizado actividades especiales (Echenique y Kulemeyer 2003). Del total de 20.000 fragmentos, 1.450 provienen del sector M2B/C, y 447 de M43B/C (en ambos casos se trata de fragmentos decorados). Para calcular el tamaño de muestra, se empleó un cálculo de muestra finita con un nivel de confianza del 80% y un margen de error aceptado del 4% (Bencardino 2019). El cálculo indica que para el sector M2B/C, el tamaño de muestra representativo debe ser de 217 fragmentos y para el sector M43C/D, de 163 fragmentos. En relación con la muestra de ambos sectores, un total de n=55 reunían las características necesarias para ser analizados mediante el análisis de simetrías, n=35 del sector M2B/C y n=20 del sector M43B/C. De estos fragmentos 8 pertenecen a escudillas pintadas, 28 a escudillas grises, 8 a botellas pintadas y 11 a botellas grises. Se infirió la clase de simetría en los fragmentos atendiendo a la observación macroscópica de los diseños (figura 4). Todos ellos fueron dibujados con el software Inkscape, para posteriormente ser analizados mediante diagramas de flujo (Washburn y Crowe 1988).

Figura 4: Análisis de fragmentos: a) Pieza entera; b) dibujo del patrón de diseño; c) fragmentos con patrones geométricos similares

Análisis de simetrías

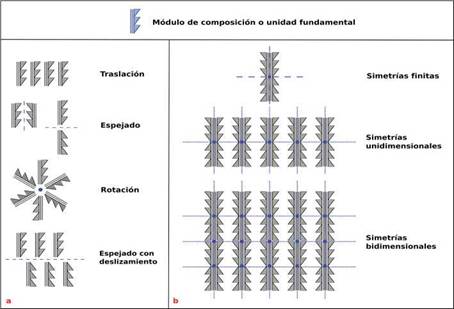

El análisis de simetrías asume que todos los patrones iconográficos pueden ser descriptos de acuerdo con sus movimientos (Washburn y Crowe 1988). Un movimiento es una transformación que preserva la distancia del plano dentro de sí mismo. Reconocer en cada patrón cada uno de estos movimientos es una herramienta requerida (Washburn y Crowe 1988). Los movimientos son:

• Traslación (mueve un objeto de un lugar a otro manteniendo su apariencia original).

• Espejado (produce una imagen especular del objeto en el lado opuesto del eje de simetría, manteniendo su forma, pero invirtiendo su orientación).

• Rotación (gira el objeto o figura alrededor de un punto fijo mientras mantiene su forma y tamaño original).

• Espejado con deslizamiento (combina la reflexión y la traslación, produciendo una figura especular desplazada en la misma dirección de la línea de reflexión).

Ejes de simetría

Hay tres ejes de simetrías alrededor de los cuales los movimientos pueden combinarse (figura 5). Se pueden disponer alrededor de un punto creando diseños finitos, alrededor de un eje, generando patrones unidimensionales y alrededor de dos ejes creando patrones bidimensio-nales. La combinación de estos movimientos en los diferentes ejes genera las distintas clases de simetrías. La clase de simetría hace referencia a la combinación de movimientos geométricos en determinados ejes de simetrías.

Diseños finitos

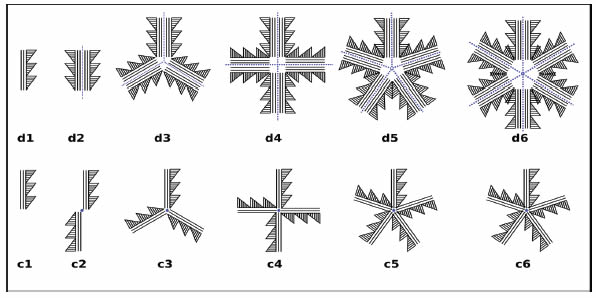

Los diseños finitos son generados por la repetición de sus unidades mínimas de diseño alrededor de un punto central (Washburn y Crowe 1988). En los diseños finitos solo se pueden usar dos operaciones: rotación y espejado. No admiten la traslación, ni el espejado con deslizamiento. Si solo se tiene en cuenta un color, la combinación de estos movimientos origina hasta 12 clases de diseños finitos.

Figura 5: Principios geométricos: (a) movimientos simétricos; (b) ejes de simetrías

Cuando los motivos exhiben simetría rotacional se usa el prefijo matemático c (por cyclic) (Washburn y Crowe 1998). Los diseños con simetría rotacional pueden ser clasificados como c2, c3, c4, c5 y c6 de acuerdo con la cantidad de rotaciones que presenten. Se usa el prefijo d (por dihedral) cuando los motivos presentan espejado. Pueden ser clasificados como d2, d3, d4, d5 y d6 según la cantidad de simetrías de espejo o especulares que presenten (figura 6).

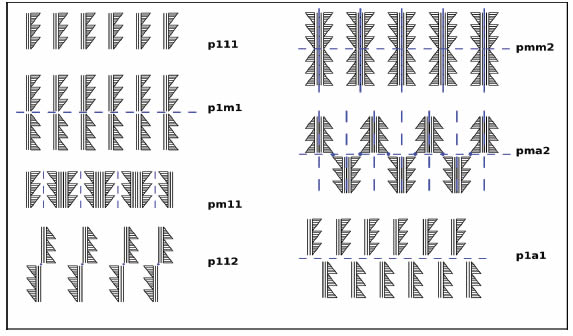

Patrones unidimensionales o de friso

Cuando las cuatro operaciones son combinadas en patrones con un eje de simetría lineal, un total de siete patrones de simetría pueden ser producidos (figura 7). Para describir los movimientos presentes en los diseños se utiliza una notación de cuatro símbolos que fue desarrollada por la Unión Internacional de Cristalografía (IUCr). La notación es un sistema utilizado para describir la estructura cristalina de un material y utiliza una serie de códigos para describir la posición de los átomos en una red cristalina.

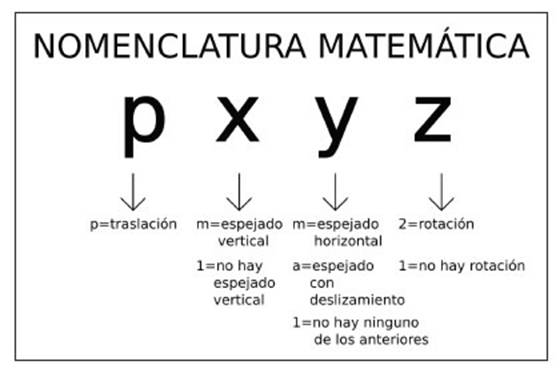

La nomenclatura estándar del método cristalográfico es pxyz (figura 8). El primer dígito indica si hay una traslación (p) o no (1). El segundo dígito indica si hay un espejado vertical (m) o no (1). El tercer dígito indica si hay un espejado horizontal (m), un espejado con deslizamiento (a) o ninguno (1). El último dígito indica si hay rotación (2) o no (1).

Figura 8: Notación estándar utilizada para el análisis de simetrías

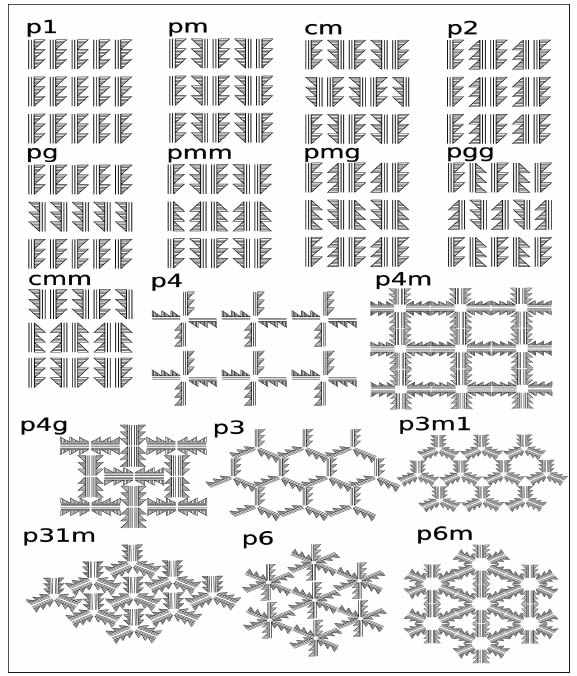

Patrones bidimensionales o wallpapers

Cuando los movimientos básicos son combinados en dos ejes se crean diecisiete patrones (figura 9). Al describirlos, es mejor agruparlos haciendo referencia a la ausencia o presencia de simetría rotacional. Clases de patrón p1, pg, pm y cm no incluyen rotación de ningún tipo entre sus simetrías constituyentes. Clases de patrones p2, pgg, pmg, pmm y cmm exhiben dos rotaciones. Clases p3, p3m1 y p31m exhiben 3 rotaciones. Cuatro rotaciones exhiben las clases p4, p4m, p4g, y, por último, las clases de patrones p6 y p6m, exhiben 6 rotaciones. La aparentemente complicada notación usada para cada una de las diecisiete clases de simetrías, simplemente indica la combinación relevante de las operaciones de simetrías entre las 17 posibilidades.

Diagramas de flujo

Los planos con las representaciones de los diseños o los dibujos son analizados a partir de diagramas de flujo (Washburn y Crowe 1988), los cuales permiten determinar la clase de simetría (figura 10). Los diagramas de flujo nos sirven para realizar una clasificación taxonómica de los patrones unidimensionales (con un eje de simetría) y bidimensionales (dos ejes de simetrías).

Figura 10: Diagramas de flujo: (a) clases unidimensionales; (b) clases bidimensionales

Análisis morfológico

Para la evaluar la distribución de las diferentes clases de vasijas con relación a los sectores analizados, se utilizó la clasificación morfológica propuesta por Balfet et al. (2014), empleada por Ortiz (2007) y Chauque (2020). Balfet y colaboradores han propuesto un sistema de clasificación de piezas cerámicas basado en observaciones de casos de diferentes lugares y épocas, y que puede ser utilizado como un sistema general de denominación y descripción para estudios etnográficos y arqueológicos. La clasificación se basa fundamentalmente en las relaciones de proporción entre la altura y el diámetro de las vasijas (Balfet et al. 2014). Para el conjunto de cerámica San Francisco se han reconocido: escudillas, pucos, botellas, vasos, cantaros ovoides, urnas, ollas y pipas (Ortiz 2007; Chauque 2020). Para él análisis de los grupos morfológicos se tomó un N=380, del cual 217 fragmentos pertenecen a M2B/C y 163 a M43B/C.

Escudillas

Tienen paredes divergentes y un diámetro de boca de entre 12 y 23 cm, con una altura de dos veces y media a cinco veces el diámetro. Las asas a menudo tienen representaciones tridimensionales de animales, especialmente batracios. Se distinguen subgrupos: escudillas de cocción reductora o mixta con decoración incisa (90%) y escudillas de cocción oxidante con pintura bicolor e incisión (10%) (figura 11). En ambos, las escudillas suelen estar pulidas y decoradas con diseños geométricos y abstractos. Estas escudillas no muestran signos de alteración térmica o de exposición al fuego, por lo que se considera que su uso estuvo relacionado con el consumo (Ortiz 2007; Chauque 2020).

Figura 11: Escudillas del sitio Moralito. Colección de Ex Museo Jorge Pasquini Lopez (San Salvador de Jujuy)

Figura 12: a) Colección privada Barbarich, sitio Monte Quemado (San Pedro de Jujuy); b) Colección Museo Pablo Baldwin, sitio Finca Santa María (San Pedro de Jujuy); c) sitio Pozo de la Chola, Colección Museo Pablo Baldwin (San Pedro de Jujuy)

Vasos

Presentan paredes verticales o levemente divergentes cuyo diámetro de boca (entre 6 a 12 cm aproximadamente) es igual o inferior a una vez y media su altura. La decoración es geométrica (figura 12). Hay muy poca información sobre este tipo de contenedores ya que son poco comunes.

Figura 12: a) Colección privada Barbarich, sitio Monte Quemado (San Pedro de Jujuy); b) Colección Museo Pablo Baldwin, sitio Finca Santa María (San Pedro de Jujuy); c) sitio Pozo de la Chola, Colección Museo Pablo Baldwin (San Pedro de Jujuy)

Pucos

También conocidos como cuencos (Balfet et al. 1992). Son similares a las escudillas, pero con un diámetro de boca inferior o igual a 18 cm y una vez y media la dimensión de su altura. En lo que respecta a las técnicas decorativas por lo general se utiliza la incisión, a veces en combinación con el modelado. Se ha registrado un caso que presenta en el borde un modelado antropomorfo (figura 13).

Figura 13: Puco: a) vista interior; b) vista exterior. Sitio Fraile Pintado, Colección CREA-FHyCS-UNJU

Botellas

Tienen un gollete cuyo diámetro mínimo es igual o inferior al tercio del diámetro máximo y presentan decoraciones en las asas, ya sean geométricas o volumétricas. Se distingue entre botellas oxidantes con pintura bicolor y botellas reductoras o de cocción mixta con decoración incisa (figura 14). Siempre están pulidas y no tienen evidencia de termoalteración. Estas piezas debieron ser utilizadas para el servicio y consumo de líquidos, y presentan una capacidad volumétrica de xh a 1 litro (Ortiz y Heid 2013). Sobre la base de los resultados de los análisis de ácidos grasos se ha propuesto que fueron utilizadas para contener chicha o algún tipo de bebida fermentada (Ortiz y Heit 2013).

Figura 14: Botellas de Estilo San Francisco: (a) y (b) grises incisas, (a) Colección CREA-FHyCS-UNJU, (b) Ex Museo Pasquini Lopez; (c) incisa y pintada, Colección Moralito, Ex Museo Pasquini Lopez (San Salvador de Jujuy)

Ollas

Son piezas con o sin cuello y cuyo diámetro mínimo es igual o superior a un tercio del diámetro máximo. Generalmente la altura es igual y hasta dos veces el diámetro de la boca (Ortiz 2007; Chauque 2020). Presentan acabados de superficie que incluyen técnicas de corrugado y modelado (Ortiz 2007) (figura 15). Se ha registrado un caso de una olla pintada bicolor de cocción oxidante y decoración geométrica. Muchas de las piezas muestran evidencias de alteración térmica, principalmente en sus bases. Se considera que habrían estado ligadas a la cocción de alimentos, aunque también habrían servido para almacenamiento.

Figura 15: Ollas: a) pintada bicolor, sitio Monte Alto (colección privada Barbarich), San Pedro de Jujuy; b) incisa peinada y corrugada, sitio Pozo de la Chola, San Pedro de Jujuy (colección CREA-FHyCS-UNJu)

Jarros o cantaros de base ovoide

Los cántaros ovoides se diferencian de las ollas por su talla media superior y por su mayor profundidad; la altura puede ser entre dos y tres veces superior al diámetro de la boca (figura 16). Los acabados de superficie incluyen modelados al pastillaje, principalmente cercanos a la boca, adheridos al cuerpo, o incisiones gruesas en toda la vasija, esta última más común en las piezas con cuello (Chauque 2020). Cabe destacar que también pueden presentar modelados zoomorfos. Por lo general, se trata de piezas que no se expusieron al fuego, ya que no presentan signos de termo alteración, y se habrían utilizado para el almacenamiento de líquidos y otras sustancias o incluso pudieron haber sido utilizadas para la fermentación de bebidas alcohólicas (Ortiz et al. 2013).

Figura 16: Cantaros ovoides: a) sitio Fraile Pintado, San Pedro de Jujuy (Colección CREA-FHyCS-UNJU); b) sitio Aguas Negras, Santa Bárbara (Colección CREA-FHyCS-UNJu)

Urnas

Aunque las urnas morfológicamente pertenecen al grupo de los cantaros ovoides, se diferencian por tener un cuello largo (Ortiz 2007) y haber sido utilizadas para el entierro de subadultos (Nordenskiold 1910; Boman 1908). Solo han sido documentadas en un sitio arqueológico del valle de San Francisco (Arroyo del Medio) (Nordenskiold 1910). La decoración presenta tanto elementos tridimensionales volumétricos como motivos geométricos (figura 17).

Figura 17: Urnas para párvulos recuperadas por los miembros de la expedición sueca; Dibujo tomado de Ortiz (2007)

Pipas

Se caracterizan por tener una rama horizontal de dos veces el largo del tubo vertical, también por poseer un diámetro muy reducido en el sector medio del canal central interno (Ortiz 2020) exhiben diseños antropomorfos y zoomorfos que se modelan en el hornillo, aunque también existen ejemplares sin agregados plásticos (figura 18). Los modelados pueden ser antropomorfos o zoomorfos, y en algunos casos se combinan caracteres de ambas clases (Ortiz 2020). En la mayoría de los casos las pipas son sexuadas y se representa exclusivamente el sexo masculino, adquiriendo en algunos casos un elevado nivel de detalle (Ortiz 2020). Se analizó el contenido de dos ejemplares de pipas en las que se encontró cebil (Anadenanthera colubrina) junto a otras especies botánicas (Lema et al. 2015).

Figura 18: Pipas de fumar: a) y d). Colección CREA-FHyCS-UNJU (San Salvador de Jujuy); b) y c) Colección Museo Pablo Baldwin (San Pedro de Jujuy); e) Colección Ex Museo Pasquini Lopez (San Salvador de Jujuy)

El análisis de correspondencias

Para evaluar la relación de las distintas clases simétricas con las distintas formas de contenedores cerámicos se ha utilizado el análisis de correspondencias. Su objetivo es resumir información procedente de tablas de contingencia de dos o más variables, de manera que puedan proyectarse en un espacio bidimensional reducido. Se usa para calcular probabilidades y analizar la información recopilada. Proporciona una representación simple que permite una rápida interpretación (Greenacre 2008). También permite investigar un patrón explicativo que se supone existe, o bien, buscar un armazón o sistema exploratorio en donde los patrones, si existen, se revelen a sí mismos. En el análisis de correspondencias los atributos son representados como puntos, con coordenadas fijas en distintos ejes; a partir de la observación de la cercanía o lejanía entre ellos, es posible identificar estructuras o conjuntos relacionados (Guinea y Heras 1991).

Se trabajó con una muestra de n=100, que incluyó la información de las piezas enteras reconocidas en la muestra de referencia (n=45) y la de los fragmentos con patrones de simetría de los sectores analizados para el sitio Moralito (n=55). Previo a realizar el análisis de correspondencias se estimó el grado de relación entre las variables estudiadas. La estimación se hizo con la prueba del chi-cuadrado, un test estadístico que permite reconocer la asociación entre las características de dos variables cualitativas (Guinea y Heras 1991). Se estableció el nivel de significancia y la relación entre las variables. Si los valores son inferiores a 0.5 la relación postulada entre dos variables resulta válida, y si los valores son superiores a 0.5 la hipótesis de la relación resulta menos confiable. Los datos obtenidos fueron almacenados en el programa Excel y se incluyó un código numérico de identificación para cada fragmento, sitio, sector, forma, clase de simetría, técnica decorativa utilizada. La información fue procesada con el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

RESULTADOS

Clases de simetrías del estilo San Francisco

La caracterización del estilo San Francisco de acuerdo con sus estructuras geométricas fue realizada sobre el análisis de sus simetrías a partir de los campos con diseños geométricos de la muestra de referencia (n=75) y los fragmentos de Moralito (n=55). Se determinó que la mayoría de los diseños geométricos, a pesar de presentar módulos de composición o unidades fundamentales diferentes, por lo general se estructuran en torno a unas pocas y específicas clases de simetrías (figuras 19 y 20). Las clases más frecuentes han sido en un orden decreciente y teniendo en cuenta su código cristalográfico: pm11 (49%) cmm (19%) y pmm2 (16%). Otras clases, presentan una frecuencia menor: p112 (6%), p111 (5%), pma2 (1%), c4 (1%) y d2 (1%).

Distribución de grupos morfológicos en Moralito

Al analizar la distribución intrasitio de los distintos grupos morfológicos teniendo en cuenta el tipo de cocción y la presencia de pintura, se observó una proporción desigual entre ambos sectores del sitio (figura 21). Pipas, botellas y escudillas pintadas tienen una alta tasa de representación en los sectores M2B/C, mientras que en los sectores M43B/C solo se encuentran algunos fragmentos de piezas pintadas y un fragmento de pipa sin decoración. Se debe tener en cuenta que las piezas pintadas y las pipas suelen ser muy poco frecuentes en el universo cerámico del estilo San Francisco (Ortiz 2007). El hecho de que aparezcan asociadas y concentradas en una misma área es un dato significativo e inusual del que solo se cuenta un antecedente similar en el sitio Finca Tormo (Ortiz 2007). Por otra parte, en los sectores M43B/C se registró una mayor cantidad de cantaros ovoides, ollas y escudillas reductoras con decoración incisa. No existen diferencias importantes en la distribución de las botellas grises entre ambos sectores.

Figura 19: Valores absolutos que incluyen los datos de la muestra de referencia (N=75) y los fragmentos de Moralito (N=55)

Figura 20: Dibujo esquemático de las principales clases de simetrías identificadas para el estilo San Francisco

Figura 21: Frecuencias de formas. Grupos morfológicos en M2B/C y M43B/C

Distribución de simetrías en Moralito

Los cantaros ovoides y las ollas no presentan decoraciones con simetrías. Las piezas con patrones geométricos son escudillas, botellas y pipas. Respecto a la distribución de las simetrías sobre la base de fragmentos con patrones geométricos discernibles (n=55), se observó una diferencia en las estructuras de la decoración de las vasijas entre los sectores M2B/C y M43B/C (figura 22). Las clases de simetría cmm, p112, pmm2, pma2 y p112 solo están presentes en M2B/C. En el sector M43B/C se presenta la clase c4, ausente en M2B/C. Si consideramos las frecuencias de aquellas clases representadas en ambos sectores se observa que pm11 es la más frecuente, superando el 50% en ambos sectores, y la clase p111 es más abundante en el sector doméstico que el M2B/C. Los porcentajes también evidencian la gran diversidad de clases de simetrías presentes en el sector M2B/C contrariamente a lo observado en M43B/C, con la existencia de solamente tres clases de simetrías.

Relación de simetrías y grupos morfológicos

El análisis de correspondencias simple (ACS) permitió evaluar la relación entre clases morfológicas y simetrías y, sobre la base de los diagramas de dispersión, visualizar las relaciones entre ambas variables. Se observaron tres conjuntos (figura 23): en primer lugar, cántaros ovoides y ollas no mostraron tener diseños con simetrías discernibles (salvo un caso), y en las escudillas se observó el mayor rango de variación de simetrías. Estas clases fueron pm11, p111, p112, pma2, aunque la tendencia fue estructurar la decoración en torno a la clase pm11. Esta última también está presente en la decoración de pipas y vasos. En las botellas, el rango de elecciones es menor, y la mayoría de las piezas estructuran sus diseños con la clase cmm. Por último, las urnas, presentan simetrías pmm2.

Figura 22: Frecuencias de simetrías en M2B/C y M43B/C

Figura 23: Análisis de relación entre grupos morfológicos y clases de simetrías

Por otro lado, se han registrado diferencias en la decoración de las piezas pintadas bicolores de cocción oxidante y las piezas incisas grises de cocción reductora. En primer lugar, las escudillas y botellas grises poseen un rango más amplio de variación, en términos de sus simetrías, en comparación con aquellas que presentan pintura (figura 24).

Al analizar las simetrías de las piezas pintadas, en tres casos se registró un fenómeno singular denominado reducción de simetrías. Una reducción de simetrías puede ser entendida como el agregado de elementos o líneas que transforman la composición y la clase alterando el patrón simétrico, en términos geométricos. Por ejemplo, en el diseño de la olla pintada (figura 25a), la estructura básica es pmm2, y el agregado de elementos -en este caso líneas y triángulos pintados- la convierten en irregular. En un ejemplar de botella pintada (figura 25c), la estructura básica es cmm, sin embargo, el agregado de triángulos la convierte en asimétrica. Lo mismo ocurre en la escudilla pintada (figura 25b). Estos agregados fueron intencionales permitiendo romper la simetría regular, y solo se han registrado en piezas pintadas.

Figura 24: Clases de simetrías presentes en piezas grises e incisas y clases de simetrías en vasijas pintadas

Figura 25: Reducción de simetrías. En todos los casos, el agregado de elementos rompe con la regularidad simétrica. A la izquierda el modelo regular, a la derecha el diseño con irregularidades

DISCUSIÓN Y PALABRAS FINALES

Un día se pintaron los cántaros con uno o más colores, con tinturas preparadas especialmente o se realizaron en ellos delicadas incisiones o aplicaciones de sobre relieves que de nada servían para el cumplimiento de la función material básica ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha dado lugar a esta revolución que imprime en los objetos sentidos independientes de la función básica para la que son creados? Y ese sentido adicional ¿Se trata de algo inútil o de la huella invisible de una nueva función?

Colombres (2004:23)

El presente trabajo ha buscado aportar al análisis de simetrías, considerado la utilidad de trabajar con material fragmentario, que constituye el 90% de lo que se recupera en las excavaciones arqueológicas. Debe destacarse que los fragmentos cerámicos con patrones geométricos no son abundantes, a pesar de la amplia cantidad de cerámica presente en el sitio Moralito. Aunque la muestra analizada en esta oportunidad ha sido reducida, se han observado diferencias en la distribución de simetrías en ambas áreas, resultados que pueden ser evaluados a futuro con la incorporación de un mayor número de muestras.

El análisis de simetrías ha permitido detectar preferencias estructurales en la forma en que se organizan la mayoría de los diseños del estilo San Francisco. Estas estructuras han sido clasificadas de acuerdo con la nomenclatura cristalográfica como pm11, pmm2, cmm y p112, y podrían ser marcadores sensibles para evaluar cambios sociales, así como establecer comparaciones con otros grupos.

En lo que respecta a la distribución de las simetrías y grupos morfológicos, se han observado diferencias sustanciales en la representación porcentual de determinados patrones simétricos y clases de contenedores, al comparar dos sectores intrasitio. Para interpretar las causas de las diferencias observadas es importante considerar en primer lugar, la distribución de las vasijas y sus posibles usos. Por otra parte, es necesario evaluar el rol activo que ejerce la decoración y su relación con el mundo de las ideas.

En el área considerada de hallazgos especiales, se encontraron botellas y escudillas pintadas, asociadas a pipas de fumar. Las botellas y escudillas se vinculan con el consumo de alimentos y posiblemente bebidas fermentadas (Ortiz y Heit 2013). Por otro lado, las pipas están asociadas al consumo de sustancias enteógenas y prácticas vinculadas con el chamanismo (Ortiz 2020). Es importante mencionar que, tanto las piezas pintadas como las pipas de fumar revisten una muy baja frecuencia en el conteo total del sitio Moralito (menos del 10%), y han sido registradas de manera concentrada, en un área específica del sitio. En el sector considerado de habitación, se registró una mayor cantidad de ollas, cantaros ovoides y escudillas grises. Estas piezas se asocian a la preparación, cocción y consumo de alimentos.

Las clases de simetrías presentes en los dos sectores también han mostrado tendencias distintas, registrándose una mayor variabilidad en el área de hallazgos especiales. Si la decoración es entendida como un código visual, ligado a la cosmovisión, los mitos y al sostenimiento del orden social, debería ser evaluada en relación con su valor expresivo en los contextos donde se manifiesta. González (2013) menciona que debe considerarse el rol de las simetrías en el despliegue de las manifestaciones abstractas, ya que estas habrían servido como medios visuales de comunicación. Washburn y Crowe (1988) propuso que información relevante de grupos culturales puede ser codificada a partir de los patrones geométricos. Gebhart-Sayes (1986) y Reichel-Dol-matoff (1985) sugirieron que el arte amerindio está íntimamente relacionado con las actividades chamánicas y que ambas esferas deben considerarse como interconectadas. De esta manera, los patrones simétricos pueden ser vistos como una variable relevante en lo que refiere a la transmisión de información cultural en distintos órdenes.

Al evaluar la relación entre los patrones de simetría y los grupos morfológicos se observaron preferencias a la hora de decorar las escudillas, las botellas y las urnas. En este sentido, se debe considerar la existencia de cánones decorativos en el estilo San Francisco.

Los cánones decorativos son pautas o reglas que se siguen para la decoración de un objeto o una estructura. Estos pueden variar según la cultura, la época y el propósito de la decoración. Al analizar las simetrías presentes en las piezas pintadas y las no pintadas, se observaron diferencias: el rango de variación de simetrías de las piezas pintadas es menor que el de las piezas grises. Es decir, las escudillas y botellas grises presentan una mayor cantidad de opciones a la hora de ser decoradas, mientras que las piezas pintadas, presentan mayores restricciones. Algunos etnógrafos han argumentado que los artefactos que siguen más fielmente las normas o los cánones impuestos estarían vinculados al ritual, mientras los que son más libres de variar tendrían otros usos (Hofmann y Schultes 1982; Gell 1998). En las piezas pintadas, también se observó una reducción de simetrías. En la literatura arqueológica, este fenómeno es también conocido como falsa simetría, gemelidad imperfecta (Lévi-Strauss 1992) o diferencia sutil (Nastri 2008). Las asimetrías pueden agregar un sentido de movimiento y dinamismo a la decoración y pueden ser utilizadas para crear contrastes visuales interesantes. Las asimetrías también pueden ser utilizadas para destacar ciertos elementos o para romper la monotonía de un patrón. Peter Roe (2004) ha sugerido que existen ciertos diseños que tienen propiedades dinámicas, que parecen moverse y que habrían sido utilizados por los grupos de las tierras bajas en sus rituales, con el fin de inducir estados alterados de consciencia.

La concentración de piezas singulares (pipas de fumar, botellas y escudillas pintadas) junto con la mayor cantidad de patrones empleados en la decoración en un área particular del sitio Moralito, nos alerta sobre un posible contexto donde el despliegue de formas, diseños y colores habrían cumplido funciones específicas. La distribución desigual de grupos morfológicos estaría sugiriendo la posible existencia de dos ámbitos donde se utilizaron vasijas para diferentes fines. Es posible pensar que la causa del mayor despliegue visual de los patrones geométricos en el área de hallazgos especiales se relacione con actividades en donde los diseños cumplieron un papel importante en el desarrollo de actividades vinculadas con el mundo simbólico. En este sentido, se podría concordar con las ideas postuladas por Echenique y Kulemeyer (2003) de que las botellas y las escudillas pintadas habrían tenido un uso vinculado con la parafernalia ritual.

Para comprobar si los resultados obtenidos son congruentes con lo registrado en otros sitios y contextos analizados, es necesario ampliar la muestra de referencia, e incorporar materiales de distintos sitios arqueológicos realizando estudios comparativos tanto a nivel intrasitio como intravalle.

Finalmente es importante destacar que análisis de esta clase permitirán realizar comparaciones con cerámicas de otros grupos del NOA del periodo Formativo, como, por ejemplo, Vaquerías o Candelaria, para las que se han postulado relaciones de diferentes tipos con San Francisco, sobre la base de sus diseños, formas y colores. Las propiedades geométricas de los estilos cerámicos pueden funcionar a un nivel externo, marcando diferencias con otros grupos, y a un nivel interno, revelando diferencias dentro de la sociedad.

AGRADECIMIENTOS

A Gabriela Ortiz por motivarme hacer ciencia y las cosas bien hechas. A Dorothy Washburn por incentivarme en el estudio de las simetrías y darme invaluables consejos. A los evaluadores por su infinita paciencia y sus valiosas sugerencias

Fecha de recepción: 31 de octubre de 2022

Fecha de aceptación: 13 de junio de 2023