INTRODUCCIÓN

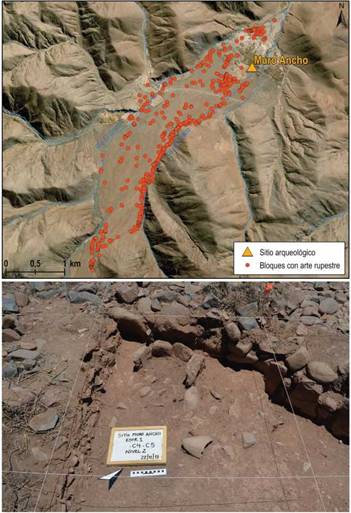

Muro Ancho es un sitio aldeano, ubicado en Incahuasi, al noroeste de la Quebrada del Toro (Salta, Argentina) (figura 1), que ha sido asignado cronológicamente al Período Formativo Inferior (700 a.C.-500 &C.)1. Se comenzó a investigar de forma más sistemática este sector de la quebrada alrededor del año 2006. Inicialmente se realizó un relevamiento de un conjunto de 163 bloques grabados (La Damiana tramo 1) distribuidos a lo largo de un curso de agua permanente denominado El Chico (De Feo y Ferrauiolo 2007; De Feo 2018). La ampliación del área prospectada permitió documentar un mayor número de bloques con arte rupestre. Junto con estos, se registraron diversas estructuras tanto arqueológicas como modernas, que incluyen apachetas, tramperas para zorro, parapetos, alineaciones de piedra, además de áreas productivas como corrales y canchones, y espacios de residencia. Entre los sitios dedicados a la producción agrícola, se encuentra Pie del Acay, investigado a finales de la década de 1960 e interpretado como un asentamiento agrícola subsidiario de Santa Rosa de Tastil durante los Desarrollos Regionales (PDR) (Raffino 1972). Muro Ancho se localiza en una extensa planicie al NE del sector. Allí se observaron en superficie varios fragmentos de cerámica de los estilos formativos Tricolor o Vaquerías, San Francisco Pulido Bicolor y Pulido Gris Inciso, además de muros de piedra curvos que fueron afectados por el uso de este espacio como lugar de residencia, cultivo y cría de ganado, lo cual implicó el despedre del área y el uso de las piedras del sitio para la construcción de las viviendas y de los potreros modernos.

Muro Ancho integra un conjunto de aldeas conocidas que se hallan dispersas en el centro y norte de la Quebrada del Toro (Raffino 1977; De Feo 2015). Todas ellas se caracterizan por la presencia de algunas pocas estructuras dispersas, mayormente de morfología circular, dispuestas en fondos de valle o terrazas bajas, y a no más 150 m de cursos de agua permanente. Por otro lado, si bien el sitio comparte estas características con otras aldeas tempranas, también posee un rasgo distintivo: su proximidad con conjuntos de bloques con arte rupestre que señalizan importantes corredores naturales (figura 2): uno que conecta las quebradas y valles semiáridos con el borde oriental de la Puna salto-jujeña y la quebrada de Humahuaca, y otro que une la Quebrada del Toro con el valle Calchaquí Norte a través del Nevado de Acay. Debido a esta asociación, única en el conjunto, Muro Ancho puede ofrecer información sobre la movilidad y la interacción en sociedades aldeanas formativas.

Si bien tempranamente se ha destacado el carácter autónomo de estas primeras comunidades aldeanas (Raffino 1977), la circulación de bienes ha sido documentada entre poblaciones de Quebrada del Toro y con otras regiones de la circumpuna (Raffino 1977; Tarragó 1984; Yaco-baccio et al. 2004; Núñez et al. 2007; De Feo 2015, 2018; Lazzari et al. 2017; De Feo y Pereyra Domingorena 2018; De Feo et al. 2020; Gallardo et al. 2021).

En este trabajo se presentan y discuten los primeros resultados alcanzados a partir de distintas líneas de investigación desarrolladas sobre materiales procedentes de Muro Ancho para abordar la temática de la circulación de bienes y saberes durante el Formativo. Estas líneas comprenden el estudio estilístico y petrográfico de la cerámica, el análisis de obsidianas mediante fluorescencia de rayos X (FRX) y el registro del arte rupestre asociado al sitio. La información obtenida es comparada, asimismo, con otros antecedentes regionales sobre la temática. A partir de la evidencia de este sitio interesa ampliar y profundizar la información para el área sobre el intercambio a escala local y en la macroescala, aportando elementos que permitan conocer en mayor detalle aspectos de las prácticas que subyacen tras esa interacción.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SITIO MURO ANCHO

La topografía de Incahuasi se caracteriza por la presencia de un extenso cono de deyección ubicado al pie del Nevado de Acay, de unos 3 km2. En él se destacan dos cursos de agua permanente, cuyo caudal se incrementa durante los meses estivales como consecuencia del deshielo y el aumento de las precipitaciones en la región (siempre inferiores a los 100 mm anuales). Con una altura que promedia los 3.700 m s.n.m., una fuerte radiación solar y el Acay que limita la llegada de vientos húmedos del oeste (Bianchi et al. 2005), el paisaje se define por una vegetación rala de tipo estepa arbustiva xerófila, fitogeográficamante asignable al Dominio Andino, Provincia Puneña (Cabrera 1956). Cercanas a los ojos y cursos de agua, algunos de carácter transitorio, se desarrollan vegas de altura con pasturas para el ganado, favorecidas en parte por los cerros que retienen las nubes que descargan en el cono de deyección, y en otros casos, por la acción humana. Próximos a los fondos de valle y a los lados de los cursos de agua, se disponen, además, canchones y potreros actuales donde se lleva a cabo, intermitentemente, el cultivo de maíz, alfalfa, habas y otras legumbres, además de la cría y alimentación del ganado ovino y caprino.

El sitio se emplaza en un sector amplio y llano de la quebrada, donde se destaca una extensa vega delimitada por los dos cursos de agua conocidos localmente como el Grande y el Chico, y a unos 20 m del segundo. Es difícil estimar con certeza su extensión en el pasado, así como la cantidad y articulación entre las estructuras arquitectónicas, debido a la reocupación del sector tanto en época moderna como en momentos prehispánicos. Por la dispersión de cerámicas de estilos formativos y de las estructuras circulares parcialmente conservadas, se estima que el sitio tendría una extensión de unos 700 m2, aunque sin solución de continuidad en el espacio.

Las estructuras visibles en superficie consisten en algunos muros de piedra curvos, simples o dobles. La cerámica, por su parte (n=107), corresponde a tipos alfareros formativos locales, tales como el Tricolor, el Gris o Beige Inciso y los monocromos pulidos, junto con tiestos de tipo ordinario de dudosa asignación cronológica, y otros del PDR-Inca. También se observaron en superficie desechos de talla lítica, preformas y puntas de proyectil de obsidiana con morfologías asignables al período Formativo (n=37) (Escola 1998; Ledesma 2003; De Feo 2015). Todo este material fue recolectado de manera discriminada por sectores y por estructuras.

Además, se realizó un sondeo de 0,5 x 0,5 m en el interior de una de las estructuras de superficie, de morfología irregular y poco cuidada en su manufactura, que fue seleccionada debido a la abundante presencia de fragmentos de estilos tempranos en el suelo. El sondeo permitió descubrir por debajo de esta, otro recinto interno. Su posterior ampliación mostró que se trataba de una estructura circular que se denominó E1, de tipo semisubterránea, de entre 6 y 8 m de diámetro inferido y pared doble conformada por bloques regulares colocados con su eje mayor vertical (figura 2).

Se excavaron en total 4 cuadrículas de 1 x 1 m, y se llegó en todos los casos al nivel arqueológicamente estéril, situado alrededor de los 45 cm de profundidad desde el suelo actual, y donde se hallan enclavadas las piedras que conforman el muro perimetral. Entre los 20 y 30 cm se localizó un piso de ocupación no consolidado, que se corresponde con una estructura de combustión delimitada por bloques de piedra y abundante material arqueológico.

Los materiales recuperados en la excavación de la estructura corresponden a conjuntos domésticos. Entre los hallazgos se contabilizan fragmentos cerámicos de vasijas utilitarias, así como algunos pocos tiestos incisos, que en todos los casos pertenecen a los tipos ya definidos para el Formativo inferior (n=84), restos vegetales carbonizados, concreciones de arcilla termoalteradas, una mano de mortero, pigmento rojo, material zooarqueológico (n=32) actualmente en estudio, un núcleo, desechos e instrumentos de talla lítica (n=43).

Figura 2: Arriba, localización en el paisaje de Muro Ancho y bloques con arte rupestre; abajo, excavación del recinto E1 del sitio con detalle de la estructura de combustión

La datación sobre madera carbonizada hallada en el fogón arrojó un fechado de 417-540 cal d.C. (D-AMS 051013; 1624±23 AP; cal 2 a) (calibrado con Calib 8.1.0 usado en conjunción con Stuiver y Reimer 1993) que confirma la ocupación durante el período Formativo inferior.

MATERIALES CONSIDERADOS Y ANÁLISIS

Los materiales fueron analizados siguiendo la propuesta metodológica que se viene desarrollando de manera conjunta e interregionalmente con otros equipos de investigación del Noroeste argentino (NOA) (Lazzari et al. 2017; Pereyra Domingorena et al. 2020; De Feo et al. 2022). Esta apunta a complementar el enfoque estilístico que tradicionalmente primó en los estudios de la interacción y circulación de objetos (Cigliano et al. 1972; Tarragó 1984), incorporando aspectos tecnológicos e información sobre los contextos en que se produjeron, circularon y se consumieron esos recursos y bienes. Y que, además, tiene en consideración los espacios de tránsito y las evidencias materiales allí presentes.

La primera línea de investigación se enfocó en el estudio de la alfarería del sitio, e implicó su caracterización tecnológica y estilística (por más detalles al respecto consultar en De Feo et al. 2022). Una primera etapa consistió en el análisis macroscópico del conjunto cerámico obtenido en las recolecciones de superficie del sitio y la excavación del recinto E1 (n=191), a partir de la clasificación del material según los acabados de superficie y las posibles formas y dimensiones de las piezas (Convención Nacional de Antropología 1966; Balfet et al. 1983). Una segunda etapa contempló el análisis microscópico de cortes delgados (n=16) (Pereyra Domingorena 2015) de fragmentos representativos de la variabilidad morfo-estilística presente en el conjunto, y como resultado se definieron modos técnicos. Estos últimos fueron comparados con la litología local y con la información existente sobre producción alfarera en la Quebrada del Toro y fuera del área, a fin de definir formas locales y no locales de manufacturar cerámicas y establecer su procedencia.

La segunda línea de investigación comprendió el estudio de los conjuntos líticos (n=80) e involucró el análisis de fluorescencia de rayos X sobre piezas de obsidiana. Debido a la ausencia de parámetros cronológicos para gran parte del conjunto de superficie, los análisis se enfocaron en los materiales de excavación y en las puntas de proyectil de recolecciones superficiales que fueron asignadas al Formativo por sus diseños. En primera instancia, se realizó el análisis tec-no-morfológico (Aschero 1985) y la identificación macroscópica de la materia prima y de sus propiedades asociadas, tales como coloración, brillo y transparencia. Seguido, y sobre la base de estos últimos criterios se seleccionaron cuatro muestras para determinar la fuente de procedencia de las obsidianas. Este conjunto abarca la variabilidad macroscópica observada, a excepción de la variante transparente que por su tamaño reducido no se envió para análisis.

Como complemento de los dos enfoques anteriores, centrados en los bienes que circularon, también se buscó abordar los caminos o rutas a través de los cuales pudo darse el movimiento de personas y objetos. Se sabe que en el área estudiada algunos de estos caminos se hallan demarcados a partir de bloques con arte rupestre. Su análisis tuvo en consideración el tipo de soporte utilizado, la orientación de las caras grabadas, los atributos técnicos y gráficos del arte rupestre (Hernández Llosas et al. 2021), así como también, la presencia de pátina y de superposiciones. En este trabajo se enfatiza en aquellos motivos y temas o escenas que son recurrentes en el NOA y que permiten realizar comparaciones a escala regional y macrorregional.

RESULTADOS

La cerámica de Muro Ancho

El conjunto cerámico de Muro Ancho está compuesto por un total de 191 fragmentos procedentes de la excavación del recinto E1 y de recolecciones de superficie realizadas en distintos sectores del sitio, donde se recuperó todo el material presente.

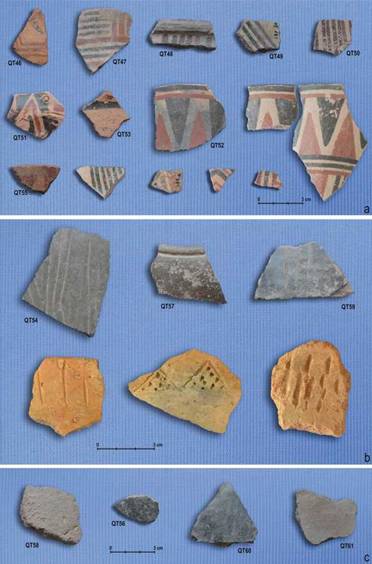

En su gran mayoría los fragmentos hallados corresponden a tipos morfo-estilísticos previamente reconocidos en el área para el Formativo inferior, tales como el Alisado y el Pulido (con variantes gris, negro o beige), el Gris y el Beige Inciso, el Rojo sobre Natural y el Tricolor (figura 3). Algunos escasos tiestos recolectados en superficie poseen un acabado pulido, son de color morado o borravino, pertenecen a piezas abiertas, y son asignables a tipos definidos para el PDR (Cigliano y Calandra 1973; Soria et al. 2020). En las inmediaciones de Muro Ancho también se hallaron varios tiestos con finas líneas pintadas de color negro sobre natural, que remontan en una pieza, de posible filiación incaica. Otro conjunto de superficie, poco diagnóstico de la cronología, incluye fragmentos ordinarios o muy erosionados.

Las recolecciones de superficie también arrojaron una cantidad importante (n=30) de fragmentos pintados Tricolor, del estilo cerámico formativo Vaquerías (Korstanje 1998; Pereyra Do-mingorena et al. 2020), que no fueron hallados en estratigrafía, pero sí en la limpieza de túneles de roedores ubicados próximos a las paredes de E1. Poseen una gran variabilidad de formas, diseños y tonalidades, más allá del uso común de la policromía (negro y rojo sobre natural o sobre un baño blanco o amarillento). Se reconocen formas abiertas (cuencos y vasos cilíndricos) y cerradas (ollas o jarras). Los espesores oscilan entre 3 y 9 mm. Los diseños incluyen líneas paralelas, líneas paralelas quebradas y figuras sólidas como triángulos, triángulos concéntricos y escaleriformes. Se destaca un fragmento que además de la pintura, presenta un modelado al pastillaje en forma de rostro animal en el área del cuello de la pieza (figura 3a, QT51).

Tampoco se hallaron en excavación fragmentos Rojo sobre natural, que estilísticamente se asemejan al tipo San Francisco Pulido Bicolor. El único fragmento recuperado (figura 3a, QT 55), corresponde a una pieza abierta, de pasta oxidante incompleta, con sus superficies interna y externa pulidas, sobre las cuales se pintaron diseños de color rojo sobre el fondo natural de la pasta.

Los tipos reconocidos en excavación fueron el Alisado, el Pulido y el Beige o Gris Inciso, semejantes estos últimos al Pulido Gris Inciso también de la tradición San Francisco (Dougherty 1977; Cremonte et al. 2016). Un total de seis fragmentos no pudo ser clasificado debido al deterioro de su superficie.

El tipo Alisado (n=18) se caracteriza por poseer superficies con grados variables de regu-larización, que van desde acabados muy lisos a rugosos o cepillados (figura 3c). Las pastas son oxidantes en su mayoría y enseñan manchas de cocción irregular. Con respecto a las morfologías y tamaños, se reconocen formas cerradas, como ollas, con asas en cinta (de alrededor de 40 mm de ancho) y paredes de grosor variable (entre 5 y 11 mm), aunque la gran mayoría de los fragmentos posee espesores superiores a los 8 mm, lo que permite suponer que se trata de piezas de tamaño grande.

El tipo Pulido (n=53) incluye fragmentos de tonalidades grises, negras y beige o natural, de superficies muy regularizadas, que pueden mostrar un acabado muy fino y, en otros casos, presentar las líneas de pulimento y un craquelado superficial (figura 3c). En este grupo se registran algunas pocas piezas abiertas (cuencos), inferidas a partir del pulido tanto externo como interno, y otras cerradas (ollas); las últimas poseen bordes directos o evertidos y bases planas. Los espesores son sumamente variables, entre 4 y 14 mm.

Los fragmentos Beige o Gris Inciso (n=7) también tienen la superficie pulida (interna y externamente), pastas reductoras, e incisiones paralelas, líneas cruzadas o en V y punteados (figura 3b). Con respecto a la forma, se reconocen cuencos de perfil compuesto, vasos y una posible ollita. Los espesores son bastante regulares, en su mayoría entre 5 y 6 mm.

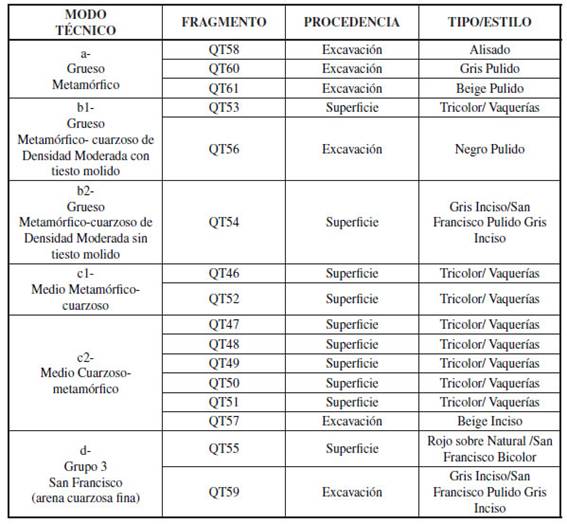

Por otro lado, a partir de los análisis petrográficos se definieron seis grupos de pasta, gruesas o medias, cinco de ellos caracterizados por la presencia de abundantes litoclastos metamórficos, arenisca y cuarzo en proporciones variables, y en algunos casos también tiesto molido. Los grupos definidos fueron: a) grupo de pastas gruesas y densas (entre el 46,84% y el 40,79% de la pasta) con inclusiones de litoclastos metamórficos (pizarra y/o filita) y arenisca; b) grupo de pastas gruesas con densidad moderada de inclusiones (entre el 32,53% y el 27,74% de la pasta), con litoclastos metamórficos (pizarra y/o filita) y arenisca, que pueden (b1) o no (b2) presentar tiesto molido; c) grupos de pastas medias (con densidad de inclusiones entre el 28,96% y el 21,13%), con tiesto molido, y con variantes dadas por la mayor abundancia relativa de pizarra/filita (c1) o de cuarzo (c2); d) grupo de pastas sin litoclastos de pizarra y/o filita y con abundancia relativa de cristales de cuarzo (entre 26,19% y 21,70%), con una granulometría entre arena muy fina y arena fina y tiesto molido (tabla 1).

Figura 3: Fragmentos recuperados en recolecciones de superficie y excavación de Muro Ancho: (a) tipos pintados Tricolor y Bicolor; (b) tipos Gris o Beige Inciso; (c) tipos no decorados. (Referencias: Las siglas QT se agregan en los fragmentos analizados petrográficamente)

También se observó una correspondencia, aunque no estricta, entre el modo técnico usado en la elaboración de ciertas piezas y el tipo morfo-estilístico, tal como fue verificado en otros contextos formativos del área (De Feo y Pereyra Domingorena 2018). Los tipos Alisado y Pulido se asocian mayormente con pastas gruesas con abundantes litoclastos metamórficos. Todos los fragmentos del estilo Vaquerías (menos la muestra QT53, figura 3a), fueron manufacturados con pastas medias, con menor o mayor abundancia relativa de cuarzo o rocas metamórficas de bajo grado. Lo mismo el Beige Inciso (muestra QT57, figura 3b). Los tipos estilísticamente semejantes a grupos cerámicos de la Tradición San Francisco mostraron variabilidad en sus pastas. Un fragmento (muestra QT54, Figura 3b) del tipo Gris Inciso o San Francisco Pulido Gris Inciso presenta una pasta gruesa, con abundancia de pizarra y/o filita y cuarzo; mientras que el Rojo sobre natural hallado en superficie (QT 55, figura 3a), y otro Gris Inciso (QT 59, figura 3b) procedente de la excavación de E1, poseen pastas sin inclusiones metamórficas, donde predomina la arena cuarzosa fina (tabla 1).

Tabla 1: Muestras cerámicas analizadas petrográficamente

El conjunto lítico y sus materias primas

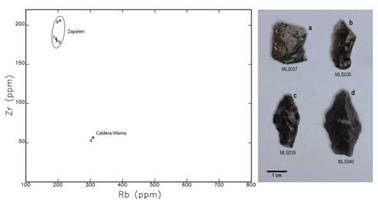

El conjunto lítico de talla incluye microlascas, lascas y desechos (n=37), algunos instrumentos poco formatizados (n=3), puntas de proyectil (2 recuperadas en excavación y otras 4 en superficie) y un núcleo. La materia prima lítica más utilizada es la obsidiana (más del 60%), al igual que en otros sitios formativos de la quebrada (De Feo 2015), y está presente, aunque en menor proporción, el basalto, de disponibilidad local. No se registran, en cambio, afloramientos de obsidiana, siendo las más cercanas las canteras de Tocomar y Quirón, ubicadas a ca. 70 km del sitio.

Esta materia prima fue usada para la manufactura de instrumentos escasamente formatiza-dos, excepto las puntas de proyectil. Las últimas comparten las características registradas en otros contextos formativos del NOA -módulo triangular, pedúnculo diferenciado y aletas entrantes o pedúnculo destacado y hombros- (Escola 1998; Hocsman 2010; De Feo 2015) y se encuentran finalizadas y en etapas de formatización (n=1) (figura 4). Tres de ellas presentan partido el ápice.

Figura 4: Derecha, muestras líticas de obsidiana analizadas por FRX; izquierda, gráfico bivariado (Zr/Rb) de las fuentes asignadas para las muestras de Muro Ancho

A partir del análisis macroscópico, las obsidianas fueron asignadas a las variantes: negra translúcida, negra brillante, negra en bandas, gris opaca y trasparente. Se determinó por FRX (figura 4, tabla 2), que las muestras de las variantes negras proceden de Zapaleri, mientras que la variante gris, proviene de la fuente de Caldera Vilama. Por sus características macroscópicas se presume que la variante transparente corresponde a la fuente de Tocomar.

Tabla 2: Muestras de obsidiana analizadas por FRX y determinación de fuentes de procedencia

Arte Rupestre

El registro realizado a la fecha en el sector comprende 672 bloques con arte rupestre. Este conjunto posee una extensa cronología, que según se ha establecido, data al menos desde el período Formativo, e incluye algunas representaciones actuales (De Feo 2018).

Como se mencionó antes, los bloques con grabados no se distribuyen aleatoriamente, sino que en su mayoría se ubican a lo largo de los dos cursos de agua permanente, el Grande y el Chico, aunque algunos otros se hallan a lo largo de torrenteras transitorias y, en menor medida, concentrados en torno a las vegas. Es de destacar, asimismo, que las caras grabadas predominantemente son aquellas que pueden ser vistas en sentido de desplazamiento indistintamente hacia o desde el Nevado de Acay (De Feo 2018). Con respecto a la articulación de los bloques con el sitio Muro Ancho, no se han localizado grabados entre las estructuras formativas, aunque debido a la gran alteración postocupacional del sector no puede descartarse que esto sea consecuencia de la remoción de piedras para la limpieza del terreno o la construcción de los pircados. Los bloques con arte rupestre más próximos, con cronología asignable con mayor grado de certeza al Formativo (camélidos, antropomorfos y serpentiformes) se hallan en un rango mínimo de 200 m desde el sitio; algunos de ellos dispuestos paralelos al río Chico y otros, en cauces transitorios que discurren en el mismo sentido SO-NE del último, o más alejados, en las barrancas del río Grande.

Los bloques grabados en todos los casos son esquistos y basaltos, y las técnicas usadas en el pasado comprenden el surco picado continuo (en algunas ocasiones de marcada profundidad) y el picado continuo o discontinuo en figuras de cuerpo lleno. Los motivos mayormente incluyen camélidos, que pueden estar aislados o disponerse en hileras, agrupados, dentro de corrales o asociados a figuras humanas en escenas de tiro o yuxtapuestos; además, se registran figuras humanas de cuerpo entero o mascariformes, serpentiformes, felinos, aves (suris en su mayoría), monos, a los que se suman diseños de tipo geométrico.

La asignación cronológica de gran parte de los motivos es desconocida. En muchos casos, las pátinas no son de utilidad para establecer secuencias relativas; en otros, los motivos son poco diagnósticos de la cronología, lo que es aún más difícil debido a la ausencia de esquemas para la quebrada que faciliten su asignación temporal. No obstante, a partir de la comparación con conjuntos rupestres de otros sectores del NOA, se estableció que una parte importante de los motivos corresponde al Formativo. Tal comparación, posibilitó, además, proponer vínculos o interacciones a partir de similitudes estilísticas y temáticas entre las representaciones de distintos sectores de la circumpuna.

Por ejemplo, el arte rupestre de Incahuasi comparte semejanza “de grano fino” (Aschero 2000) con representaciones rupestres registradas 18 km al sur, en sitios circundantes al poblado de los Desarrollos Regionales-Inca de Santa Rosa de Tastil (figura 1). Las primeras referencias sobre dichos conjuntos son publicadas por Boman (1908), pero es Raffino (1973) quien documenta 160 petroglifos en el Abra Romero, los organiza en cuatro sectores (La Bailarina, Los Danzantes, El Cerrito y Boman) y les asigna una cronología contemporánea al poblado. Por su parte, la Tesis inédita de la Lic. Meninato (2008) brinda un sistemático y exhaustivo registro de los bloques con grabados que se concentran en once sitios: El Negro, Aguadita, Loma Negra, Cerritos del Medio, Cerro Abra Romero, Canchones y Cultivos, Duraznito, Corral Negro, Cortaderas, La Covacha y El Gordo. Se destaca de este trabajo, entre otras cosas, el reconocimiento de una extensa profundidad temporal, así como la propuesta de una asociación con el pastoreo y el caravaneo de camélidos, basándose en motivos, arreglos espaciales de bloques y evidencias asociadas. Asimismo, estos conjuntos, no solo comparten motivos y temáticas con Incahuasi, sino que, además, es evidente el uso de patrones y cánones semejantes (sensu Aschero 2000). Al respecto, se registran camélidos de tamaños pequeños (10 cm de alto x 10 cm de ancho promedio), con dos o cuatro patas, plasmados en % perfil, por lo que se observan dos orejas (figura 5d) (Meninato 2008:figura 137). Es importante destacar que los camélidos asignables al Formativo, en su mayoría se presentan en composiciones que incluyen uno o varios animales, sin un sentido estricto y en planos diferentes de apoyo; también son menos frecuentes las escenas de tiro (figura 5e) o la asociación con motivos humanos, excepto el tema que incluye grandes mascariformes o antropomorfos yuxtapuestos a pequeños camélidos. Otros motivos compartidos son los mascariformes y antropomorfos geome-trizados, de cuerpo esquemático, que pueden o no portar objetos (figura 5a y b) y otros elongados elaborados mediante trazos lineales simples, con cabeza y extremidades cortas (figura 5c) (Raffino 1973:figura 162; Meninato 2008:figuras 63, 67, 73, 102). Los motivos serpentiformes complejos son frecuentes en ambos conjuntos y, si bien no son exclusivos del área (Podestá y Cornejo 2022), poseen en Quebrada del Toro una alta representación y un estilo propio y característico: cuerpo definido por una, dos o hasta tres líneas paralelas, curvas o zigzagueantes, que pueden tener su interior picado de cuerpo lleno (figura 5g) o motivos de líneas cruzadas o paralelas, reticulados o círculos; amplia representación de cabezas dobles o anfisbenas; cabeza circular o cuadrangular con detalle de ojo formado por círculo o círculos concéntricos, fauces con nariz, semicírculos a modo de orejas; en algunos casos, poseen además, extremidades (Meninato 2008:figura 27; Podestá y Cornejo 2022:figuras 10, 13, 14). Las técnicas de picado de cuerpo lleno y el picado de surco profundo también son comunes en ambos sectores (Meninato 2008; De Feo 2018).

Figura 5: Bloques con grabados rupestres de Incahuasi: (a), (b), (c) antropomorfos; (d) camélidos; (e) camélido tirado por antropomorfo; (f) simio; (e) serpentiforme

Los conjuntos rupestres de Incahuasi y Tastil conectan espacialmente a través de dos corredores naturales: la quebrada de Las Cuevas y una serie de quebradas de altura que bordean el Nevado de Acay hacia el este. Está pendiente la realización de prospecciones sistemáticas entre ambos sectores en los espacios alejados del fondo de valle, sin embargo, se registraron algunos bloques grabados con camélidos y antropomorfos en el sitio Cruz, ubicado al NE de Incahuasi, en una quebrada subsidiaria de Las Cuevas, donde se halla una gran vega de altura. También en El Gordo, Meninato (2008) relevó bloques con arte rupestre que asocia al pastoreo de camélidos, ubicados cerro arriba, próximos espacialmente a una vega de altura y a dos conjuntos arquitectónicos, uno de ellos asignable al PDR y otro al Formativo (De Feo 2015). Por su parte, son muy escasas las manifestaciones rupestres identificadas a la fecha en los fondos de las quebradas que articulan Incahuasi con Tastil, y consisten en unos pocos bloques emplazados en la bifurcación de las quebradas de Las Cuevas e Incahuasi, al pie del sitio formativo La Encrucijada y en un corredor que conduce hacia una vega de fondo de valle (figura 1) (De Feo 2015).

En una escala espacial más amplia, el arte rupestre de Incahuasi también presenta semejanzas en sus motivos y temáticas con conjuntos de distintos sectores del NOA (figura 1), con los que, además, se verifican interacciones a partir de otras materialidades, como, por ejemplo, en los patrones arquitectónicos, la alfarería o los ensambles líticos.

Las figuras antropomorfas cuadrangulares o elongadas se asemejan a otras registradas en la Puna de Salta y Jujuy, pocos kilómetros al norte del área investigada, en contextos con un fuerte componente pastoril (figura 1). Conocidas como “hombres cigarro” estos motivos son frecuentes en sitios como Bayo 2 y Cobres Coch 39 (Fernández Distel 1998:105, 106), y Matancillas (Muscio 2006:figura 7).

Estas figuras antropomorfas también están presentes en contextos agropastoriles formativos de la Puna meridional, en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, en sitios como Peñas Coloradas 1 y 4 y Peñas Chicas 3 (Podestá 1986-87; Olivera y Podestá 1993:figuras 8, 9 y 10; Aschero y Martel 2003-05:figuras 5 y 6). Otra figura compartida entre ambas áreas son los pequeños simios de cuerpo lineal curvo, de perfil, con extremidades flexionadas y cola, representados en Campo de las Tobas (Olivera y Podestá 1993:figura 16) (figura 5f), también presentes en La Covacha, en Tastil (Meninato 2008:figura 166).

Atravesando el abra del Acay o discurriendo a través de la quebrada de las Capillas, se accede desde Incahuasi al valle Calchaquí, donde el arte rupestre también posee similitud en algunos diseños y temas. Los pequeños camélidos de tratamiento geométrico o lineal, con dos o cuatros patas, una o dos orejas indicando perfil o % perfil, y los antropomorfos cuadrangulares de frente o % perfil con piernas flexionadas, aparecen representados en sitios del Cordón de Lampasillos, al norte de este valle (Martos et al. 2021: figura 3), en Quipón, (Lanza 1996: figura 5) y en otros más al sur, en la microrregión de Cafayate (Ledesma 2019: figura 3).

El segundo corredor de importancia del área está conformado, como se mencionó, por la Quebrada del Toro, que hacia el sur desemboca en el valle de Lerma. Al sur de este último, en sitios como Río Pirgua I y Cerro Cuevas Pintadas (Guachipas) se documentan pinturas rupestres en cuevas y aleros, que, si bien tienen otras características tecnológicas y de emplazamiento distintas de las de Incahuasi -donde las representaciones se registran a cielo abierto e incluyen exclusivamente motivos grabados- poseen semejanzas estilísticas y temáticas. Entre ellas cabe mencionar los camélidos pequeños, de dos o cuatro patas, dos orejas, representados de % perfil y de antropomorfos cuadrangulares o “en bloque” portando objetos, asociados a alfarerías grises incisas asignables a ocupaciones del primer milenio (Falchi et al. 2018: figuras 4 y 5).

DISCUSIÓN

Los resultados alcanzados a partir de las tres líneas de investigación mencionadas, si bien son una primera aproximación a la temática dado que las excavaciones en el sitio recién están iniciando, permiten discutir algunos aspectos de la circulación de bienes y saberes durante el Formativo. En principio, permiten distinguir al menos dos escalas espaciales en las que ocurre la interacción social: una del alcance regional, que incluye las aldeas distribuidas en distintos sectores de la Quebrada del Toro,2 donde estas relaciones se evidencian a partir de las estrechas semejanzas observadas en el arte rupestre, en los patrones de emplazamiento y arquitectónicos, y en aspectos estilísticos, pero también técnicos de los conjuntos materiales; y otra escala más amplia, que involucra poblaciones por fuera de la quebrada y comprende distintos sectores del NOA articulados a través de mecanismos de intercambio. La información obtenida ha posibilitado, asimismo, develar las distintas maneras en que se materializa la interacción: saberes, recursos y piezas manufacturadas.

Muro Ancho comparte con otros sitios formativos ya conocidos del área el mismo emplazamiento y rasgos arquitectónicos registrados en otras aldeas de Quebrada del Toro y de otras regiones del NOA (ver más adelante). Como se mencionó, estos están dados por su proximidad con los fondos de valle, cursos de agua permanente y las áreas para la explotación agrícola; los patios y recintos dispersos en el terreno, localizados a distancias que varían entre los 15 y los 150 m; la arquitectura de planta circular, semisubterránea, de unos 7 a 10 m de diámetro; los muros de piedras de caras planas colocadas con su eje mayor vertical y, por encima de ellas, algunos bloques más irregulares; los techos perecederos. La presencia de rasgos como fogones delimitados con piedras también es otro aspecto compartido entre estos sitios.

Con respecto a la alfarería, una de las materialidades aquí analizadas, se expusieron regularidades entre la cerámica de Muro Ancho y la de otras aldeas de la quebrada. Los modos técnicos a, b1, b2, c1 y c2 se corresponden con los ya definidos para conjuntos alfareros formativos de la Quebrada del Toro (De Feo y Pereyra Domingorena 2018; De Feo et al. 2022) y son interpretados como de manufactura local en el área debido a su amplia representación en los sitios, a su asociación con tipos cerámicos de uso doméstico y por las características de la litología local. Sobre esto último, la geología del área presenta en la Formación Puncoviscana pelitas, areniscas, grauvas y metacuarcitas que han originado filitas, pizarras y grauvacas, esquistos y hornfels (Blasco et al. 1996) como las identificadas en los cortes petrográficos. También se registra la misma correspondencia entre los modos técnicos de elaborar las pastas y los grupos morfo-estilísticos. Todas estas similitudes ponen en evidencia maneras compartidas de manufacturar las piezas cerámicas -o de una tradición alfarera común- entre las poblaciones que habitaron la Quebrada del Toro durante el Formativo inferior.

Algunos cortes petrográficos de los tipos Gris Inciso y Rojo sobre Natural, semejantes respectivamente a los tipos morfo-estilísticos Pulido Gris Inciso y Bicolor de San Francisco, presentaron pastas sin inclusiones metamórficas, donde predomina la arena cuarzosa fina. Este modo técnico se asemeja al Grupo 3 (tabla 2) de pastas definido por Cremonte y colaboradores (2016) para esta tradición, por lo que se ha sugerido un origen alóctono a la Quebrada del Toro (De Feo et al. 2022). Cabe recordar que con anterioridad se analizaron cortes del tipo Gris Inciso procedentes de sitios formativos como Las Cuevas V, que se asemejaron petrográficamente al Grupo 4 de esta tradición (De Feo y Pereyra Domingorena 2018), que no poseen en sus pastas pizarras y/o filitas, por lo que también serían alóctonos a la quebrada.

Piezas estilísticamente asignables a la tradición San Francisco fueron registradas en un amplio sector del NOA, sur de Bolivia y en San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, y se las interpretó como resultado de la expansión de poblaciones desde las yungas jujeñas o de intercambios a escala macrorregional (Fumagalli y Cremonte 2002; Nielsen 2006; Muscio 2007; Ortiz 2007;

Yacobaccio 2012; Scaro 2017). Los resultados aquí alcanzados son evidencia de la circulación de piezas entre Quebrada del Toro y el sur de la Quebrada de Humahuaca (Pucará de Volcán y Raya Raya, por ejemplo) y/o el valle de San Francisco durante la primera mitad del primer milenio. No obstante, la información alcanzada también indica, al menos para Quebrada del Toro, que piezas estilísticamente asignables a tipos San Francisco estaban siendo manufacturadas en regiones fuera del lugar de “origen” de esta tradición, con pastas o modo técnicos propios de cada área. Así lo sugiere el corte QT 54 de Muro Ancho, estilísticamente asignable al tipo San Francisco Pulido Gris Inciso pero que presenta una pasta gruesa, con abundancia de pizarra y/o filita y cuarzo, por lo que sería de manufactura local, al igual que otros cortes del mismo estilo procedentes de Las Cuevas I y V (De Feo y Pereyra Domingorena 2018).

La manufactura de estilos alfareros definidos para otras regiones, pero con arcillas y “recetas” de pastas locales, evidencia la circulación de formas de hacer (de reproducir una estética particular, tanto como las relaciones sociales que esta pauta) entre comunidades formativas de espacios distantes, como son la Quebrada del Toro, el sur de Humahuaca y las yungas de Jujuy. Algunos autores explicaron el hallazgo de cerámica San Francisco en la Puna y borde de Puna de Salta como resultado de la difusión démica (Muscio 2007), no obstante, los fechados contemporáneos para ocupaciones formativas del valle de San Francisco y de la Quebrada del Toro (Ortiz 2003; De Feo 2015) contradicen esta propuesta, y orientan las explicaciones hacia procesos de intercambio ocurridos en la macroescala (no así entre la Quebrada de Humahuaca y las yungas, ver al respecto Scaro 2017).

En síntesis, la información disponible señala, tanto la circulación de vasijas (y por qué no de arcillas) y de ciertas ideas acerca de cómo elaborarlas. Por otro lado, la amplia representación de piezas y de “modalidades decorativas” de la cerámica San Francisco en Quebrada del Toro, incluso mayor a la propuesta por otros investigadores (Yacobaccio 2012) (alrededor del 6% en los conjuntos de excavación de Muro Ancho), sugiere que este intercambio se dio de forma regular al menos durante los primeros siglos del primer milenio.

Por otro lado, las puntas de proyectil altamente estandarizadas (pequeñas, triangulares y con pedúnculo, manufacturadas en obsidiana), como las presentes en Muro Ancho y en otros sitios de Quebrada del Toro y del NOA, Sur de Bolivia y Norte de Chile (Hocsman 2010), constituyen otro indicador de la circulación de saberes entre poblaciones formativas. Si bien no puede descartarse el intercambio de puntas de proyectil ya manufacturadas, las evidencias de elaboración local en diversos contextos (Escola 1998; Olivera 2001; Hocsman 2010; De Feo 2015), como es el caso del sitio analizado, indican que en lugares distantes del NOA se estaban elaborando estos instrumentos siguiendo diseños semejantes.

Las obsidianas, por su parte, son un indicador de la circulación de materias primas. Al igual que lo observado en otros sitios formativos de la quebrada (Álvarez Soncini y De Feo 2010), la obsidiana fue la roca que predominó en los conjuntos tallados y fue usada para la manufactura de instrumentos escasamente formatizados -a excepción de las puntas de proyectil-, lo que deja ver la alta disponibilidad del recurso.

Al respecto de los estudios de FRX, se determinó que tres de las muestras halladas en Muro Ancho proceden de Zapaleri (ubicada a unos 250 km), que es la fuente más frecuentemente usada en otros sitios formativos de la quebrada (Álvarez Soncini y De Feo 2010). Además, se identificó el uso de la fuente de Caldera Vilama que no había sido registrada en el área en el pasado. Asimismo, por sus características macroscópicas, se presume que la variante transparente procede de Tocomar. Esta variedad, localizada a 70 km, fue previamente documentada en contextos formativos del área (Álvarez Soncini y De Feo 2010) y de sectores próximos de la puna de Salta (Mercuri y Glascock 2011; Muscio 2011).

La fuente de Caldera Vilama se ubica a más de 220 km en línea recta, en la frontera con Bolivia. Una posibilidad es que estas rocas llegaran a Quebrada del Toro a través de las mismas rutas de intercambio a partir de cuales arribaron obsidianas de Zapaleri, dada la proximidad espacial de ambas fuentes.

Los resultados son los primeros que dan cuenta del uso de obsidianas de Caldera Vilama en sitios formativos de Quebrada del Toro, y dado que se trata de una fuente secundaria y por consiguiente su representación suele ser escasa, no puede descartarse que su ausencia en otros contextos se deba a cuestiones de muestreo. Lo relevante es que los resultados agregan evidencias de la explotación de una nueva fuente, que se suma a otras ya identificadas como la de Zapaleri y Tocomar (localizadas en la Puna septentrional) y Ona/Las Cuevas y Laguna Cavi (ubicadas en la Puna Meridional) (Yacobaccio et al. 2004; Álvarez Soncini y De Feo 2010), y revelan el alcance espacial de estas redes de intercambio, así como la regularidad de la explotación de este recurso (al menos de las variantes Zapaleri y Tocomar) desde momentos tempranos.

Un dato para tener en cuenta es que, en la faja lacustre altoandina, próximos a las canteras de Zapaleri y Caldera Vilama, se han registrado sitios formativos con un patrón arquitectónico similar al de Quebrada del Toro (planta circular, cimientos dobles regulares de lajas plana verticales) asociado a alfarería inciso-grabada y digito/ungular de filiación San Francisco, y puntas de proyectil triangulares con pedúnculo (Nielsen 2004). Esta información pone de manifiesto que la interacción excedió el intercambio de la materia prima lítica, o como sugiere este último autor, cabe la posibilidad de que estos espacios funcionaran como enclaves de carácter multiétnico, de los cuales participaron, entre otros, grupos provenientes de Quebrada del Toro.

Sobre el arte rupestre, los resultados alcanzados a la fecha respaldan su rol como demarcador de rutas y espacios vinculados con el pastoreo de camélidos, sin que esto signifique negar otras funciones de tipo social y cognitivo. La distribución lineal de los bloques de Incahuasi, en paralelo a los cursos de agua, y la orientación de las caras grabadas formalizan senderos y ordenan la circulación de personas en el espacio. Es oportuno mencionar que estos caminos se corresponden, además, con circuitos que son utilizados aún en la actualidad para el desplazamiento del ganado a los puestos de invernada y que hasta hace menos de un siglo fueron el paso obligado para el tráfico de ganado hacia Chile.

Esta disposición, no es exclusiva de Incahuasi, también está presente en conjuntos próximos a Tastil o en la bifurcación de senderos como se observó en La Encrucijada, en vegas y humedales como ocurre en Cruz; y en el extremo norte de la Quebrada del Toro, en dos conjuntos con bloques grabados (Salamina y Ollada) localizados bordeando ambientes lagunares (De Feo 2015).

Con respecto a los motivos y temas presentes, estos incluyen mayormente camélidos, en escenas que pueden vincularse al pastoreo (animales en distintos planos de apoyo y sentidos de desplazamiento) o al caravaneo (dispuestos en hileras, con un mismo sentido de marcha y asociados a figuras humanas), aunque estos últimos son más limitados para el Formativo.

Retomando aquí las distintas escalas espaciales en las que ocurrió la interacción, el arte de Incahuasi muestra gran similitud estilística con sitios de la quebrada, pero a la vez, los motivos y temas presentes también fueron registrados en otros sectores del NOA, aun cuando los estilos no son los mismos. Cánones y patrones semejantes se observaron en espacios distantes a cientos de kilómetros de Incahuasi y son interpretados como resultado de interacciones (y de intercambios) que ocurrieron en la escala macrorregional (Aschero 2000). Al respecto, no solo en el arte rupestre se registran similitudes con sitios de la Puna o de los valles y quebradas meridionales ya mencionados. Esto refuerza la idea del uso efectivo de esos corredores en el pasado como articuladores de interacciones en la macroescala. Por ejemplo, en la Puna de Salta y Jujuy también se han documentado cerámicas de los estilos San Francisco y/o Vaquerías, tipos alfareros monocromos grises pulidos y puntas triangulares pedunculadas de obsidiana, en sitios con patrón arquitectónico poco denso conformado por recintos circulares semisubterráneos (Fernández Dis-tel 1998; Muscio 2006). Por su parte, los sitios aldeanos de Antofagasta de la Sierra, en la Puna meridional, comparten amplias semejanzas con los de la Quebrada del Toro, entre ellas, el patrón monticular, la planta circular semisubterránea, las alfarerías monocromas grises o negras pulidas y las puntas de proyectil con iguales diseños (Olivera 2001). De esta área provienen también obsidianas para la talla lítica recuperadas en contextos formativos de Quebrada del Toro como se hizo referencia (Yacobaccio et al. 2004; De Feo et al. 2020). En el valle Calchaquí, particularmente los sitios residenciales más septentrionales (e.g. Campo Colorado, Salvatierra, Potrero Largo, entre otros) y cercanos a Incahuasi, son los que, además, muestran mayores coincidencias en el patrón de asentamiento monticular, la alfarería monocroma pulida y los ensambles líticos, entre otras materialidades (Tarragó 1980; Rivolta et al. 2020). Finalmente, en el valle de Lerma también se documentaron puntas de proyectil triangulares pedunculadas de obsidiana, alfarerías pulidas monocromas y Tricolor o Vaquerías (Escobar 2008).

CONCLUSIÓN

Los resultados alcanzados a partir del análisis de materiales de Muro Ancho, si bien son un primer abordaje a la problemática de la interacción, evidencian modos de hacer compartidos entre poblaciones de Quebrada del Toro, y a su vez, ponen de manifiesto relaciones a larga distancia con grupos residiendo a cientos de kilómetros.

El panorama presentado se muestra complejo por la diversidad de espacios geográficos que abarca y de materialidades involucradas (obsidianas, piezas y estilos cerámicos, patrones arquitectónicos, temas y diseños del arte rupestre, entre otros), el distinto alcance espacial de esta interacción, que cabe suponer, también pudo implicar mecanismos y agentes distintos.

En una escala local, esta interacción debió estar mediada por relaciones de parentesco, el desmembramiento de unidades domésticas para la formación de nuevas aldeas como sugirió Raffino (1977); el trueque de bienes manufacturados y recursos, por ejemplo el consumo de aves acuáticas en Las Cuevas V (De Feo 2015) que pueden encontrarse a unos 40 km del sitio, en las lagunas del Toro o incluso más allá, en la faja lacustre altoandina; y por el uso de espacios de pastoreo comunes que incluirían vegas y pasturas demarcadas por el arte rupestre.

Con respecto a los mecanismos y agentes implicados en los intercambios ocurridos en una escala geográficamente más amplia, se señaló como responsables a grupos de pastores más o menos especializados en el tráfico de recursos y bienes durante el Formativo (Núñez y Dillehay [1978] 1995; Aschero 2000; Nielsen 2006; Yacobaccio 2012; Lazzari et al. 2017). La información disponible a la fecha -el uso intenso y reiterado de las canteras de obsidiana y su alta disponibilidad; la representación de piezas y estilos alfareros de las yungas; los corredores y espacios formalizados a partir del arte rupestre- respaldan la propuesta de un intercambio regular durante el primer milenio de la era (Núñez 2007; Yacobaccio 2012). Esta interacción entre sociedades distantes parece haber sido tejida a través de redes multidireccionales, articuladas, entre otras posibilidades, por prácticas que giraron en torno al manejo de camélidos, sustentadas en parte por una complementariedad económica y, al mismo tiempo, por un ideario compartido, imágenes, saberes, valores, intereses, que posibilitaron su reproducción a través del espacio, y también del tiempo.

AGRADECIMIENTOS

A la Comunidad Indígena de Las Cuevas, a las familias Coria, Taritolai y Cahez; a las autoridades y personal del Museo de Antropología de Salta; a Diego Gobbo por las imágenes. Trabajos financiados con un PICT 2017-2027 y 2020-02796 y PPID UNLP 036.

NOTAS

1 El esquema cronológico propuesto para la Quebrada del Toro se compone de un período Formativo, segmentado en dos subperíodos: Inferior (1000 a.C.-500 d.C.) y Superior (500-1000 d.C.) (Raffino 1977).

2 El recorte espacial de las escalas es arbitrario ya que responde a los límites actuales de las investigaciones en curso. Sitios próximos como Matancillas, en la Puna de Salta, bien podría ser incorporados a la escala regional aquí considerada (definida por la interacción “cara a cara”), dadas las semejanzas observadas con sus contextos.

Fecha de recepción: 4 de noviembre de 2022

Fecha de aceptación: 30 de marzo de 2023