INTRODUCCIÓN

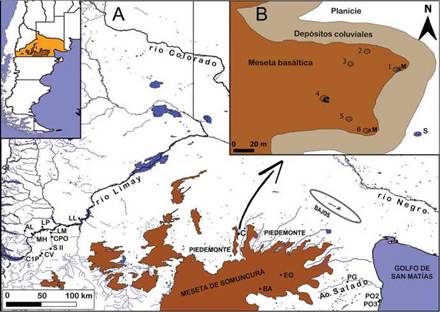

La meseta de Somuncurá y la extensa porción de bajos y planicies comprendidos entre esta última y el río Negro (provincia de Río Negro, Argentina) han cobrado creciente interés en la arqueología de la región patagónica (Miotti et al., 2004, 2009, 2016, 2021; Flegenheimer et al., 2013; Hermo y Terranova, 2016; Prates y Mange, 2016; Lynch et al., 2018; Lynch y Terranova, 2019; Serna et al., 2020, entre otros). Esta amplia región de la Patagonia extrandina posee un marcado déficit hídrico y las fuentes de agua potable presentan escaso volumen. En la meseta de Somuncurá, la red de drenaje está compuesta principalmente por cuencas lineales constituidas por arroyos y cañadones de régimen temporario y por cuencas endorreicas donde se emplazan lagunas y salinas alimentadas por manantiales de poco caudal. Estos últimos sectores reparados y más húmedos presentan mayor concentración de recursos bióticos que sus alrededores y, consecuentemente, constituyen lugares puntuales o nodos, para el asentamiento humano (Miotti et al., 2016). Los valles, remanentes de mesetas y sierras al pie de Somuncurá poseen una red hídrica más desarrollada debido a la presencia de numerosos arroyos formados a partir de manantiales que surgen en los bordes de la meseta basáltica (figura 1a). Entre el piedemonte de Somuncurá y el valle del río Negro existen amplias planicies con escasez de fuentes de agua superficiales. Este recurso se localiza en lagunas efímeras que dependen del régimen pluvial, y en manantiales de poco caudal ubicados en una serie de bajos que atraviesan las planicies en sentido NO-SE (figura 1a). De acuerdo con esta disposición de las fuentes de agua, se propuso un modelo explicativo para la distribución espacial del registro arqueológico, el cual plantea una mayor cantidad y variabilidad de sitios en el piedemonte de Somuncurá con respecto a la zona más árida ubicada al norte1 (Prates y Mange, 2016). Los sitios en el borde de la meseta habrían constituido puntos de cabecera y terminales de las travesías por las planicies áridas y, además, habrían sido lugares de acceso estratégico a la meseta de Somuncurá para cazar guanacos durante el verano (Prates y Mange, 2016; Mange et al., 2018, Miotti et al., 2021). Estas condiciones ambientales favorecieron el establecimiento de bases residenciales en el piedemonte de Somuncurá, aunque también se detectaron sitios mortuorios con arte rupestre (Carden y Prates, 2015; Prates y Mange, 2016; Prates et al., 2016). De acuerdo con las características de la red hídrica, los sitios ubicados en los valles del piedemonte pudieron haber sido menos reocupados que aquellos ubicados sobre la meseta, en cercanías de fuentes de agua más acotadas.

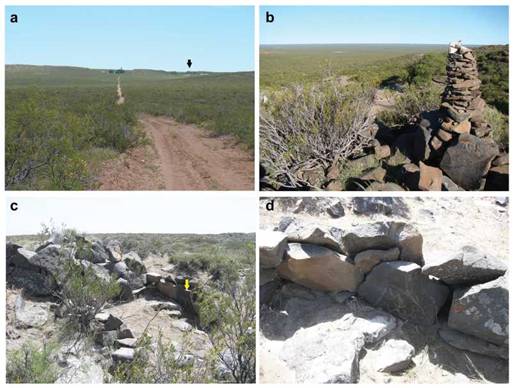

El sitio a cielo abierto Curapil se encuentra sobre un remanente de meseta basáltica que forma parte del piedemonte septentrional de la meseta de Somuncurá, entre las localidades Ramos Mexía y Sierra Colorada, provincia de Río Negro (figura 1a y 1b). Su nombre hace referencia al apellido de los hermanos Jorge y Rafael, de la Estancia El Mapuche, donde se registraron grabados rupestres. Esta loma puede divisarse desde varios kilómetros de distancia, y desde ella pueden obtenerse amplias vistas de las planicies circundantes (figura 2 a y b). Al pie de la escarpa basáltica se encuentra un surgente de escaso caudal, similar a otros que dan origen a pequeños humedales y arroyos en el borde norte de Somuncurá (Fontana, 2001). En un charco que forma el surgente se observó la presencia de renacuajos del pequeño batracio Pleurodema bufoninum (Anura/Leptodactylidae), una especie ampliamente distribuida en la Patagonia (Ferraro, 2009).

Los motivos de Curapil se suman a la creciente evidencia de la técnica del grabado en el arte rupestre del centro-sur y sudeste de la provincia de Río Negro, que abarca desde Punta Odriozola en la costa oeste del golfo San Matías (Carden y Borella, 2015), pasando por Paredón de los Grabados en la cuenca del arroyo Salado (Carden et al., 2020), El Ganso y Bardas de Antonio en la porción oriental de la meseta de Somuncurá (Blanco et al., 2013; Blanco, 2015), hasta alcanzar la parte occidental de dicho macizo (Terranova et al., 2021) (figura 1a). Esta información complementa los trabajos previos sobre grabados rupestres en la cuenca del río Limay, hacia el oeste de Río Negro y sur de Neuquén (Llamazares, 1980, 1989; Ceballos y Peronja, 1983; Crive-lli, 1988, 2006, 2010; Silveira, 1988-89; Crivelli et al., 1991, 1996; Boschin, 2009) (figura 1a). De acuerdo con los fechados radiocarbónicos obtenidos en niveles arqueológicos que sellaban motivos grabados en los sitios Casa de Piedra de Ortega y Cueva Visconti, la edad mínima de los grabados de la cuenca del Limay se extiende entre 2800 y 2500 años AP (Ceballos y Peronja, 1983; Crivelli, 1988)2. Hacia el este de Río Negro, los contextos asociados a los grabados de Punta Odriozola fueron datados en 3000 años AP (Borella et al., 2015; Carden y Borella, 2015). Aunque el repertorio de motivos grabados de esta provincia ha sido vinculado con el “estilo de pisadas” (Llamazares, 1989), este rótulo engloba una gran diversidad de motivos y es necesario constatar si esta es producto de diferencias regionales y/o temporales. El objetivo de este trabajo es evaluar las vinculaciones regionales indicadas por el arte del sitio y, sobre todo, las establecidas con la meseta de Somuncurá, uno de los principales sectores de caza de toda la región. La expectativa es encontrar semejanzas morfológicas y técnicas en el arte rupestre de ambos sectores (meseta y piedemonte), dado que estas podrían dar cuenta de la señalización de lugares y caminos en un paisaje que fue adquiriendo historicidad a través de las acciones y movimientos de las personas (Ingold, 1993; Tilley, 1994; Bradley et al, 1994). Por otro lado, si el uso de Curapil fue menos redundante que el de los sitios de Somuncurá debido a la distribución menos puntual del agua en el piedemonte de la meseta, la frecuencia de motivos debería ser más baja y los paneles deberían presentar menos evidencias de reutilización (e.g, superposiciones, reciclado y mantenimiento de motivos).

Figura 1: A. Ubicación del sitio Curapil (C) en relación con otros sitios con grabados rupestres. De este a oeste, PO2 y PO3; Punta Odriozola 2 y 3; PG: Paredón de los Grabados; EG: El Ganso; BA: Bardas de Antonio; LL: Epullán Grande; LM: La Marcelina; CPO: Casa de Piedra de Ortega; SII: Sarita II, CV: Cueva Visconti; C1P: Cueva 1 del río Pichileufú; LP: La Pintada; AL: Alero Lariviere. B. 1-6: M: mojones, S: surgente. Distribución de los sectores con arte rupestre en Curapil

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

La primera visita al sitio Curapil tuvo lugar en 2011; en esta oportunidad se registraron unos pocos artefactos líticos en superficie alrededor del puesto actual, se mapearon estructuras de piedra y se relevaron distintos sectores con arte rupestre. En 2018 se completó el registro del arte rupestre a través de fotografías digitales y fichas de campo.

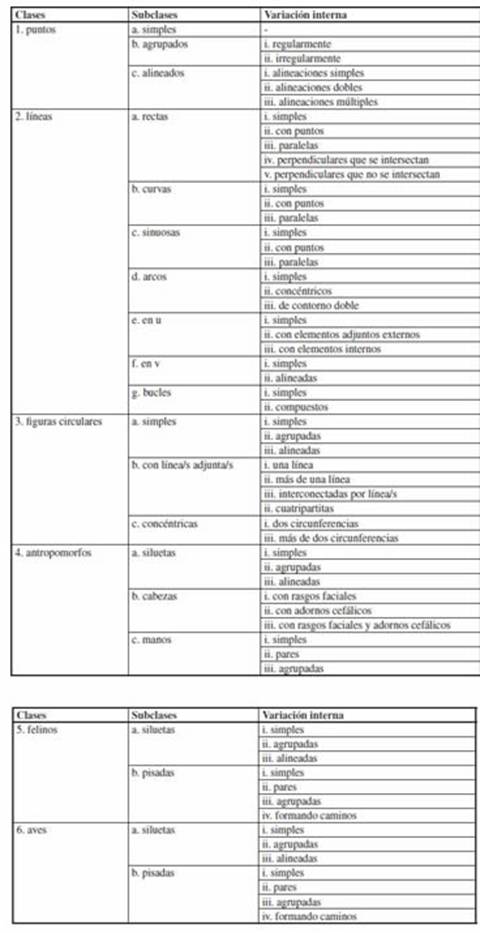

El análisis del arte rupestre involucra la caracterización técnica y morfológica de los motivos, la definición de sus asociaciones en los paneles y la evaluación de su distribución espacial. Las variables técnicas refieren al tipo de acción mecánica ejercida sobre las rocas -i.e., percusión, raspado, incisión etc.- (Álvarez y Fiore, 1995; Blanco y Lynch, 2011), así como a la profundidad y al ancho de los surcos. Aquí se entiende que los surcos que no superan 0,5 cm de profundidad son subsuperficiales, los que abarcan entre 0,5 y 0,9 cm son poco profundos, aquellos comprendidos entre 1 y 1,9 cm son profundos, mientras que los que miden dos centímetros o más de profundidad son muy profundos (Carden et al., 2020). Los motivos rupestres se clasificaron desde la perspectiva del investigador, de acuerdo con su forma geométrica -e.g., puntos, líneas y figuras circulares- y su semejanza con referentes del mundo real -e.g., antropomorfos, felinos, aves (Gra-din, 1978a; Hernández Llosas, 1985; Carden, 2008)-. Se prestó especial atención a la diversidad de las clases identificadas a partir de distinguir subclases de motivos. De este modo, los puntos se distinguieron según su presentación en forma aislada, agrupada o alineada, las líneas de acuerdo con su forma (recta, curva, sinuosa, en zigzag, en arco, en “u”, en “v”, “bucles”, laberintos, etc.), y las figuras circulares a partir de su manifestación simple, concéntrica, con elementos adjuntos (e.g., trazos, líneas, arcos), con puntos/trazos interiores y con líneas divisorias internas. Por otro lado, las figuras antropomorfas se subdividieron según su presentación mediante siluetas, cabezas, manos o pies, mientras que las distintas clases de figuras zoomorfas se distinguieron en siluetas o pisadas. Asimismo, se evaluó la variación interna que presentan las distintas subclases (tabla 1). Las asociaciones recurrentes de motivos en los distintos paneles del sitio se interpretaron como temas (Aschero, 1997), aunque los motivos asociados no se hayan realizado en un mismo evento de producción. Además, se distinguieron composiciones escénicas cuando se pudieron identificar actividades entre los diferentes motivos (Gradin, 1978a; Gallardo, 2009; Re, 2016a). El tamaño de los motivos se calculó a partir de la superficie que abarcan en los soportes (ancho por alto). Se entiende que esta variable condiciona, en conjunto con su emplazamiento, los movimientos corporales para observarlos (Loubser, 2013). Se definieron en este sentido cinco categorías sobre la base de Carden et al. (2020): 1) muy pequeños (menos de 100 cm2), pequeños (entre 100 y 249 cm2), medianos (entre 250 y 599 cm2), grandes (entre 600 y 2499 cm2) y muy grandes (a partir de 2500 cm2).

Tabla 1: Clases, subclases y variaciones de motivos definidas para el análisis del arte rupestre de Curapil

El análisis comparativo supone que las similitudes en los motivos rupestres a escala intersitio implican circulación de información (tecnológica, estilística, conceptual, etc.) por medios visuales, verbales y corporales en el marco de redes de interacción social que involucran movilidad (Whallon, 2006, 2011). Es posible que el mantenimiento de estos vínculos mediante alianzas, ceremonias o visitas haya comprendido la producción de motivos rupestres o la interacción con imágenes previas, junto con el aprendizaje de conceptos e historias ligados a ellas. En este sentido, las semejanzas en la construcción interna de las imágenes compuestas (Carden, 2008, 2013; Carden y Borella 2015), así como en los temas y las composiciones escénicas, sugieren la circulación de información en forma de narrativas sostenidas visualmente mediante el uso de signos similares.

El análisis espacial examina la distribución de las distintas clases de motivos, temas y composiciones en el sitio a fin de evaluar si éstos se distribuyen azarosamente o si hubo una selección de espacios para su reproducción. Se considera que un sector es un área de concentración de paneles con arte rupestre separada de otras por espacios libres. Los paneles se delimitan a partir de los accidentes microtopográficos de los soportes rocosos (e.g., fracturas, oquedades, planos de clivaje) y de los cambios en su orientación e inclinación (Acevedo, 2017 (p. 93); Re, 2010). El análisis espacial pretende definir las condiciones de exhibición de los grabados (sensu Bradley, 2009) a partir de la posición de los paneles, la altura de los motivos respecto del suelo, su campo visual y la visibilidad del paisaje circundante desde los paneles. El campo visual está constituido por la superficie de circulación y observación disponible en relación con los soportes (Aschero, 1988). Estos indicadores permiten estimar posibilidades de agregación y movimiento de personas en torno a los paneles con arte (Carden, 2008; Bradley, 2009; Quesada y Gheco, 2011; Carden y Leon, 2021).

Por último, se prestó atención a las transformaciones naturales y antrópicas que experimentaron los paneles en su historia de vida (Gheco, 2020). Particularmente, se intentó establecer una secuencia de arte a partir del análisis combinado de las pátinas y superposiciones de motivos. Para definir el grado de pátina de los grabados se utilizaron tres categorías cualitativas no continuas: 1) oscura, cuando el color del surco se confunde con el del soporte, 2) intermedia y, 3) clara, cuando el contraste entre el color del surco y del soporte es marcado (Re, 2010; Blanco et al., 2013). Si bien las pátinas más oscuras implican una mayor antigüedad que las más claras (frescas), estas deben evaluarse dentro de un mismo panel, teniendo en cuenta que diversos agentes (e.g., cambios térmicos, agua, oxidación, bacterias, crecimiento de líquenes) pueden afectar la coloración de los surcos. Dentro de la secuencia de arte rupestre se buscaron, además, evidencias de reciclado, integración, mantenimiento y obliteración de los motivos (Aschero, 1988; Martel et al., 2012; Pastor, 2012; Quesada y Gheco, 2015; Re, 2016b; Vergara y Troncoso, 2016; Motta, 2019).

RESULTADOS

Caracterización general del sitio

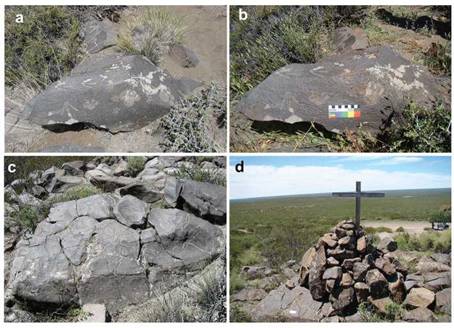

En un área de aproximadamente 100 por 80 m se distinguieron seis sectores con arte rupestre (figura 1b). Además, se registraron tres estructuras de piedra y algunos desechos de talla lítica (principalmente de calcedonia translúcida) en superficie, cuyo estudio no forma parte de los objetivos de este trabajo. Una de las estructuras es un recinto de tamaño pequeño en forma de U abierto hacia el este. Otro recinto pequeño y un montículo se disponen en forma adyacente al primero, que presenta grabados en una de las rocas que integran sus paredes (figuras 2c y 2d). Además, en el borde de la meseta se observaron dos construcciones de piedras modernas de tipo mojón (sensu Boschin y del Castillo Bernal, 2005) (figura 2b). Entre los habitantes rurales de la región patagónica los apilamientos de rocas de tales características ubicados en los bordes de las mesetas señalan los puntos de bajada hacia los puestos de estancia, donde generalmente hay manantiales. Además de estas evidencias, se hallaron escasos materiales arqueológicos superficiales (líticos, faunísticos y cerámicos) en un médano ubicado a aproximadamente 50 m de la fuente de agua.

Figura 2: a. Ubicación del Sitio Curapil (flecha negra). b. Vista de la planicie desde un panel con grabados rupestres. c. Estructura de planta en “u” donde la flecha amarilla señala una roca grabada que forma parte del recinto. d. Detalle de la roca grabada

Se distinguieron 22 paneles con arte rupestre agrupados en seis sectores que forman un semicírculo (figura 1 b). Se registraron 92 motivos grabados mediante la técnica de percusión, en pocos casos combinada con raspado. Los motivos que se pudieron medir por no estar cubiertos de líquenes presentan principalmente surcos subsuperficiales con profundidades menores a 0,5 cm (n=46, 63%), seguidos por surcos poco profundos entre 0,5 y 0,9 cm (n=27, 36%) y un caso de surco profundo que alcanza 1 cm de profundidad (n=1, 1%). El ancho de los surcos varía entre 0,5 y 2,5 cm, con un promedio de 1,3 cm.

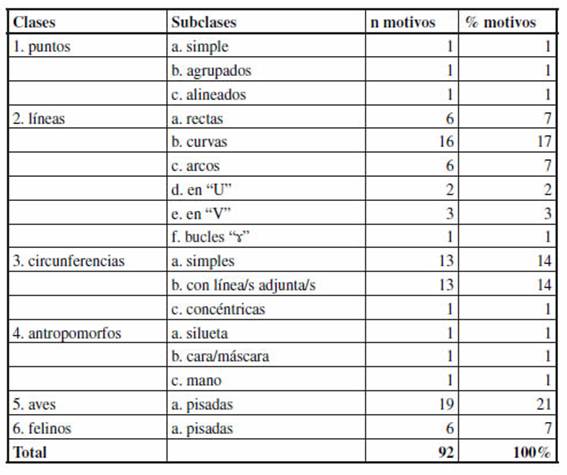

Entre las clases de motivos identificadas predominan las líneas (n=34, 37%), seguidas por las figuras circulares (n=27, 29%), las aves (n=19, 21%), los felinos (n=6, 7%) y, en menor frecuencia, los antropomorfos (n=3, 3%) y los puntos (n=3, 3%). Dentro de estas clases generales, las subclases de motivos más abundantes son las pisadas de ave, seguidas por las líneas curvas y luego por las circunferencias simples y las circunferencias con líneas adjuntas, las líneas rectas, los arcos y las pisadas de felino, las líneas en “v” y las líneas en “u”, mientras que las restantes presentan un solo ejemplar (tabla 2). Las subclases de motivos también exhiben variabilidad interna; si se excluyen aquellas que consisten en un solo ejemplar, las más diversas son las líneas rectas y las circunferencias con líneas adjuntas, y las que menos varían son las pisadas de ave y de felino (tabla 3).

En cuanto a las dimensiones de los motivos, en la muestra medida predominan los de tamaño muy pequeño (n=33, 59%), seguidos por los pequeños (n=12, 21%), los medianos (n=7, 13%) y los grandes (n=4, 7%). El motivo más pequeño registrado es una pisada de felino de 7,5 cm2 (2,5 cm de ancho por 3 cm de alto) y el de mayor tamaño grande es una línea en V que encierra un área de 1280 cm2 (40 cm de ancho por 32 cm de alto.

Tabla 2: Frecuencias de las subclases de motivos identificadas en el sitio Curapil

Distribución espacial de los motivos

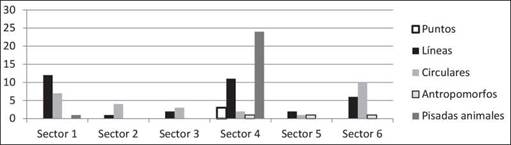

La mayor concentración de motivos se encuentra en el sector 4 (n=41, 45%), donde se ubican los recintos. Luego sigue el sector 1, con 20 motivos (22%), y el sector 6, con 17 (19%), mientras que en los sectores 2, 3 y 5 las cantidades registradas no superan cinco ejemplares. Los sectores 1 y 6 se encuentran, respectivamente, sobre los bordes NE y SE de la loma, donde se registraron los mojones de piedra (figura 1b).

El análisis de la distribución espacial de las clases de motivos en el sitio marca una tendencia de algunas de ellas a concentrarse en sectores específicos. Si se consideran las líneas en sus distintas variedades, se observa que estas predominan en los sectores 1 y 4, con excepción de las rectas perpendiculares, que se agrupan en los sectores 5 y 6. Las figuras circulares son más frecuentes en los sectores 1 (principalmente con líneas adjuntas) y 6 (sobre todo en su variedad simple). Las pisadas de animales, entre las cuales predominan las de ave sobre las de felino, se encuentran casi exclusivamente en el sector 4, con excepción de un tridígito en el sector 1. En cuanto a los motivos con bajas frecuencias, los puntos solo se registraron en el sector 4, mientras que los tres motivos antropomorfos se distribuyen entre los sectores 4 (mano), 5 (silueta) y 6 (cara/máscara) (tabla 3 y figura 3).

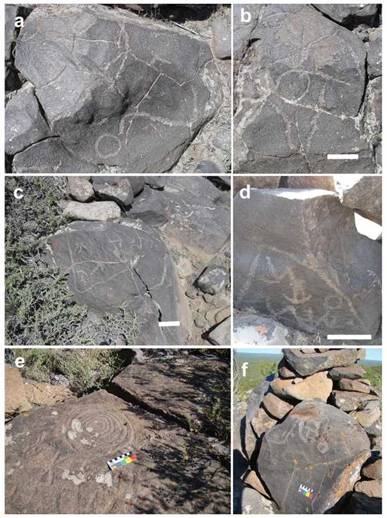

Además de las mencionadas tendencias en la distribución espacial de los motivos, se encontraron asociaciones recurrentes en distintos paneles. Es difícil establecer si estas corresponden o no a un único evento de producción. En cualquier caso, dichas recurrencias están señalando temas repetidos en sectores específicos del sitio. En los sectores 1, 2 y 3, ubicados hacia el norte de la meseta, los paneles 1 a 6 agrupan principalmente figuras circulares (especialmente simples y con líneas adjuntas) y líneas (entre las que predominan las curvas simples y los arcos). El único motivo que escapa a la tendencia es una pisada de ave registrada en el panel 1. Los paneles con un único motivo también contribuyen a esta misma temática a través de la presencia de circunferencias simples y circunferencias con líneas adjuntas (tabla 3 y figura 4 a y b).

La mitad de los paneles del sector 4 presentan huellas, en su mayor parte de aves, aunque también se registraron pisadas de felino y una mano. Las pisadas de ave se combinan con líneas, pisadas de felino, puntos y figuras circulares (tabla 3; figura 4 c y d). La única asociación fuera de este patrón consiste en una circunferencia junto a una línea, tema recurrente en los sectores 1, 2 y 3. Como motivos aislados se registraron arcos, una pisada de felino y una mano. En los sectores 5 y 6 la presencia de figuras circulares, líneas perpendiculares y figuras antropomorfas se repite en los paneles 19 y 20. Sin embargo, éstos difieren en las subclases de figuras circulares y antropomorfas representadas (tabla 3; figura 4 e y f). Los dos paneles restantes (21 y 22) presentan circunferencias simples, circunferencias con línea adjunta y líneas curvas simples (tabla 3).

Figura 3: Distribución de las diferentes clases de motivos en los sectores del sitio Curapil

Tabla 3: Combinaciones de motivos en los sectores y paneles de Curapil. Sobre la base de la clasificación de la tabla 1, los números arábigos designan las clases, las letras las subclases y los números romanos las variaciones

Figura 4: Combinaciones de motivos en los diferentes sectores de Curapil: a y b. circulares y líneas; c y d. composiciones escénicas con pisadas de ave y líneas en V; e y f. circulares, antropomorfos y líneas perpendiculares

Condiciones de exhibición de los motivos

Los motivos se encuentran sobre superficies horizontales, oblicuas o verticales de las rocas basálticas, desde el nivel del suelo hasta un máximo de altura de 0,6 m. La superficie de circulación en torno a los paneles a cielo abierto es amplia, lo cual implica que pueden ser observados simultáneamente por más de una persona a la vez y, sobre todo, en el caso de los paneles en posición horizontal, desde diferentes ángulos. Al tratarse de un espacio abierto sobre una loma, la visibilidad del paisaje circundante desde los paneles es alta (véase, por ejemplo, la figura 2 b). Como consecuencia de la baja altura respecto al suelo de los motivos, el campo visual no puede definirse como alto ya que es necesario acercarse a los paneles para poder observarlos. El caso del panel 14 es diferente debido a la orientación de los motivos hacia el interior del parapeto, cuyo reducido espacio interior puede albergar simultáneamente a un escaso número personas (no más de cuatro sentadas).

Composiciones escénicas

Entre las huellas del sitio Curapil, la presencia de un diseño tridígito con un ángulo de 45° entre cada dedo permite vincularlas taxonómicamente con las aves corredoras, que en Norpatagonia corresponden a ñandúes (Rhea americana y Rheapennata), considerando su tamaño relativamente grande, o a diversos tinámidos (Narosky y Babarskas, 2000). Estas pisadas pueden presentar cierta direccionalidad; el caso más claro se observa en el panel 13 donde, de acuerdo con la posición de los dedos, parecen estar subiendo por un flanco de la roca y bajando por otro plano inclinado, donde son encerradas por una línea en forma de V (figura 4 c). La misma situación se observa en el panel 14, que forma parte de uno de los recintos. En este caso cuatro tridígitos se dirigen hacia la línea en V que los contiene (figura 4 d). Todas las huellas de felinos registradas en Curapil poseen un círculo de mayor tamaño, que representa la almohadilla central, alrededor de la cual se disponen cuatro círculos más pequeños en forma de dedos. La diferencia entre estas pisadas no está dada por la forma sino por el tamaño, que varía entre 2,5 x 3 cm y 9,5 x 12 cm. El referente más claro para este motivo en la región es el puma (Puma concolor), aunque también podrían ser los gatos salvajes, como Leopardus colocolo y Leopardus geoffroyi (Parera y Erize, 2002). Si bien estas huellas pueden presentar cierta direccionalidad, no parece tan marcada como en las pisadas de ave. Las huellas humanas están representadas por una mano derecha cuyas proporciones de los dedos con respecto a la palma se asemejan al modelo real (figura 5). Debido a estas características, la representación de huellas (de ave, de felino y humanas) en el sitio puede considerarse realista. A diferencia de los motivos zoomorfos, que están representados exclusivamente a partir de pisadas, los motivos antropomorfos consisten, además, en una silueta esquemática vista de frente con las piernas abiertas y los brazos levantados en V (figura 4 e), y en una cara vista de frente con orejas circulares y los ojos en negativo, por lo cual se interpreta como una máscara (figura 4 f)3. Aunque aparecen junto a otros motivos en los paneles, es difícil inferir un vínculo anecdótico que remita a escenas como en el caso de las pisadas de ave.

Figura 5: Mano grabada en el sitio Curapil

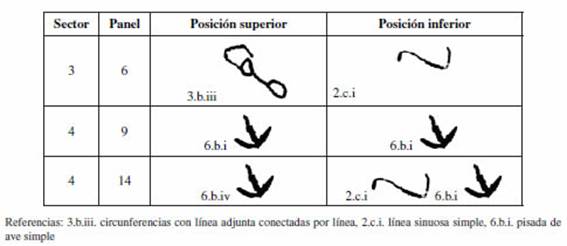

Indicadores de cronología relativa

No se registraron diferencias marcadas de pátina entre los grabados. Todos los motivos cuyo estado de preservación permitió realizar una evaluación poseen una pátina gris (intermedia), con excepción de los del sector 5 (panel 19), cuya pátina está más desarrollada (oscura). Esta diferencia no necesariamente implica una mayor antigüedad ya que el panel 19 presenta una horizontalidad muy marcada y, como se encuentra prácticamente al nivel del suelo, está más sujeto a los factores erosivos como el arrastre de sedimentos, el crecimiento de plantas y el pisoteo. Las superposiciones registradas corresponden a tres casos que involucran siete motivos (tabla 4). En todos los casos las superposiciones son mínimas en el sentido de Re (2016b), dado que el motivo en posición superior apenas cubre una pequeña porción del subyacente. No se encontraron evidencias de reciclado o mantenimiento de los grabados rupestres.

Tabla 4: Superposiciones registradas en el sitio Curapil

Con respecto al panel 14, que forma parte de la estructura, el tamaño de la roca grabada sugiere que fue aprovechada in situ o trasladada desde unos pocos metros para construir las paredes del recinto, apilando otras rocas sobre ella. Sin embargo, no fue posible conocer si la roca fue grabada antes o después de la construcción de la estructura. Si bien la secuencia de eventos no está resuelta, la relación de simultaneidad entre el uso del recinto y la observación del conjunto grabado en su interior es plausible.

Entre los relevamientos de 2011 y 2018 se observó un marcado deterioro de los motivos debido al crecimiento de líquenes que aceleró la exfoliación de los soportes (figura 6 a y b). Otro cambio observado es la construcción de una pila de rocas con una cruz de madera sobre el panel 1, ubicado en el borde NE de la loma. Parte de los motivos documentados en 2011 se encuentran debajo de las rocas y ya no pueden observarse (figura 6 c y d). La pila ubicada en el borde SE del sitio, construida sobre los paneles 20 y 21, también es reciente. La pequeña roca correspondiente al panel 22, registrada en 2011 en asociación con esta última pila, no se encontró en el releva-miento de 2018 (figura 2 b).

Figura 6: Cambios registrados entre los relevamientos realizados en 2011 y 2018. a. Panel 10 en 2011. b. Avance de la exfoliación de la roca en 2018. c. Panel 1 en 2011. d. Apilamiento de rocas sobre los motivos rupestres (fotografía tomada en 2018).

DISCUSIÓN

Los motivos rupestres de Curapil

El repertorio de los motivos grabados en el sitio Curapil está dominado por líneas, figuras circulares y aves (pisadas). Dentro de estas clases generales predominan las líneas curvas (casi exclusivamente simples), las pisadas de ave, las circunferencias simples y las circunferencias con línea adjunta. Estas imágenes no parecen distribuirse azarosamente en el sitio, como indica, por un lado, la asociación de circunferencias (simples y con línea adjunta) con diversos tipos de líneas (simples, arcos, en “u”, bucles, etc.) en el sector norte de la loma y, por otro, el predominio del tema de la huella (principalmente animal) en el sector oeste, en ocasiones bajo la forma de composiciones escénicas. En el sector sur se repite la asociación entre los círculos y las líneas, aunque ésta manifiesta una mayor diversidad de motivos respecto del sector norte.

Las escasas superposiciones, la homogeneidad en las pátinas y la ausencia de indicadores claros de mantenimiento o reciclado de motivos no permitieron diferenciar eventos de producción de los grabados. A pesar de esta dificultad, las diferencias temáticas (sensu Aschero, 1997) en los distintos sectores de Curapil sugieren que los motivos fueron realizados en diferentes eventos de ocupación del sitio, en los cuales se buscaron nuevas superficies para grabar en lugar de utilizar reiteradamente un mismo panel o sector.

La producción de arte rupestre y la interacción posterior con este compartieron el espacio con otras actividades, como la talla lítica, la construcción de estructuras de piedra y el uso del espacio interno de los recintos. A pesar de su bajo campo visual debido a su posición mayormente horizontal y a su escasa distancia al suelo, los paneles a cielo abierto no presentan limitaciones respecto de la cantidad de personas que pueden circular en torno a ellos para observarlos en simultáneo. Aunque esta situación no implica necesariamente que los conceptos y las historias ligados a los motivos, temas y composiciones hayan sido compartidos por todos los observadores, no se trata de un arte que presente restricciones para visualizarlo. La única excepción es el panel 14, que se encuentra en el interior de la estructura, cuyos motivos pudieron ser observados simultáneamente por pocas personas cuando funcionó como un recinto. Sin embargo, la escena compuesta por pisadas de ave delimitadas por una línea en V se asemeja notablemente a la del panel 13, cercano y a cielo abierto, lo cual señala que los grabados visualmente restringidos no difieren temáticamente de los visualmente accesibles.

Las estructuras de piedra

La presencia de motivos grabados sobre rocas de estructuras de piedra no es común en la Patagonia; hasta el momento solo se reportaron casos para la provincia de Santa Cruz. En la meseta del lago Strobel se registraron más de 500 parapetos; entre ellos, solo uno, que posee una cronología de 364 + 27 años AP, exhibe un trazo y una línea sinuosa grabados (Cassiodoro et al., 2019). El soporte es una roca del mismo basalto que conforma la mencionada meseta, la cual solo se diferencia de las restantes por la presencia de grabados. Otra evidencia de este tipo está constituida por una estructura anular de piedra localizada sobre una meseta dentro del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, Santa Cruz, que presenta siete bloques grabados (Magnin y Blanco, 2019). Allí se registraron 14 motivos, entre los que se incluyen distintos tipos de líneas, figuras circulares y pisadas de ave. En todos estos casos las rocas grabadas forman parte de un conjunto más amplio de parapetos. A diferencia de Curapil, en los sitios de Santa Cruz no se registraron evidencias de arte rupestre además de estos bloques grabados. Por esta razón, es posible pensar que los motivos fueron realizados una vez construidas las estructuras. Por el contrario, la existencia de grabados en torno a la estructura de Curapil también abre la posibilidad del uso de rocas ya intervenidas en el evento de construcción.

Los mojones construidos recientemente sobre basaltos con grabados en los bordes NE y SE de la loma de Curapil cubrieron parcialmente algunos motivos, restringiendo la observación de los conjuntos. En el caso de las superposiciones en el arte rupestre, cuando el motivo que está en posición superior cubre significativamente al subyacente, se entiende como una obliteración. Algunos autores proponen que las obliteraciones implican que las representaciones previas fueron consideradas irrelevantes o extrañas por los productores más recientes, quienes desafiaron al pasado al introducir un cambio (Nash, 2012; Re, 2016b). Con respecto a este tema a partir de un caso de estudio en el norte semiárido de Chile, Vergara y Troncoso (2015) plantean que las incisiones lineales de cronología reciente producidas sobre motivos rupestres prehispánicos y coloniales sugieren una intención de abolir cualquier tipo de vínculo con el pasado al cubrir la memoria contenida en las rocas. Paradójicamente, como sostienen los autores, la producción de estas marcas reactivó una práctica milenaria en espacios ancestrales y estableció lazos con el pasado. Este trabajo no pretende inferir actitudes hacia el pasado a partir de la construcción de los mojones sobre el arte rupestre. Sin embargo, en coincidencia con Vergara y Troncoso (2015), se observa que las pilas están mostrando una estrecha conexión con las prácticas pretéritas desarrolladas en el lugar al marcar los mismos espacios que los grabados. En este sentido, señalan la recreación y reapropiación de un paisaje heredado (Motta, 2019).

Las relaciones entre Curapil y otros sitios de la meseta de Somuncurá

Si desde Curapil se explotaron los recursos de la meseta de Somuncurá, se esperarían semejanzas tecnomorfológicas y asociaciones similares de motivos entre el arte rupestre del lugar y el de los sitios de caza ubicados sobre la meseta. Al momento, existe información disponible sobre los sitios El Ganso, ubicado hacia el NE de este macizo, y Bardas de Antonio, hacia el SE (Blanco et al, 2013; Blanco, 2015). Ambos se asocian a cuencas endorreicas que distan, respectivamente, 96 y 103 km de Curapil (figura 1 a). Los grabados de El Ganso se encuentran sobre bardas de basaltos que bordean la margen sur y oeste de la laguna, mientras que los motivos grabados, pintados y grabados sobrepintados de Bardas de Antonio se distribuyen a lo largo de 150 m de basaltos columnares que definen un cañadón que conduce al borde SE de la laguna La Maciega, por el cual circula un curso de agua temporario. En ambos sitios se registraron estructuras de piedra y restos de material lítico en superficie (Terranova, 2012).

Con respecto a la expectativa, los sitios de Somuncurá presentan motivos relativamente sencillos que se encuentran en Curapil, como líneas curvas simples, líneas en “u”, arcos, líneas rectas perpendiculares, circunferencias simples, circunferencias con línea adjunta y pisadas de felino en El Ganso, y líneas curvas simples, líneas en “u”, líneas rectas perpendiculares, circunferencias simples, circunferencias concéntricas, pisadas de felino y pisadas de ave en Bardas de Antonio (Blanco, 2015). Las diferencias aparecen cuando se consideran las frecuencias y asociaciones de estos motivos en el repertorio general de imágenes de los sitios. Mientras las circunferencias simples, circunferencias con línea adjunta y pisadas de ave son motivos dominantes en Curapil, éstos aparecen en baja frecuencia en los sitios de Somuncurá y no se asocian a otros motivos de la misma manera que en el piedemonte. Otras imágenes, como las circunferencias concéntricas, se repiten con mayor frecuencia en Bardas de Antonio y se expresan singularmente en Curapil. Por otro lado, mientras que la representación humana en Curapil es escasa, pero diversa, en El Ganso y Bardas de Antonio está ausente. Los temas dominantes en Bardas de Antonio (conjuntos de circunferencias concéntricas, campos de líneas paralelas y agrupaciones extensas de puntos) no coinciden con los de Curapil. Sin embargo, los puntos agrupados y las líneas en “u” concéntricas se repiten en el sitio Paredón de los Grabados, ubicado en el curso medio del arroyo Salado, 127 km al este de Bardas de Antonio y 182 km al SE de Curapil (figura 1 a). Tanto en Bardas de Antonio como en Paredón de los Grabados, dichos motivos poseen un campo visual alto (Carden et al., 2020). Por último, en El Ganso se registraron figuras poligonales vinculadas por Blanco (2015) con el estilo de Grecas, las cuales están ausentes en Bardas de Antonio y Curapil, aunque aparecen en Paredón de los Grabados. Recientemente se han localizado tres nuevos sitios con arte rupestre en el oeste de la meseta de Somuncurá, cerca de las localidades de Prahuaniyeu y El Caín, denominados Ham Ham, Los Plateros y La Vertiente (Terranova et al., 2021). Estos presentan una importante cantidad de figuras circulares que podrían relacionarse formalmente con el arte rupestre de Curapil, aunque aún es necesario realizar un análisis sistemático de sus motivos, técnicas, temas y emplazamiento para poder sostener este vínculo.

Por otro lado, si Curapil y otros sitios del piedemonte de Somuncurá se ocuparon en forma menos redundante que los de dicha meseta, donde la distribución del agua es más puntual, se esperaría encontrar en ellos frecuencias más bajas de motivos con respecto a los del macizo. Curapil está ubicado cerca de un pequeño surgente, aunque hay otros manantiales en una microescala de análisis (1 km2, sensu Dincauze, 2000), y en términos generales esta es la situación del piedemonte de Somuncurá (Fontana, 2001, Prates y Mange, 2016). Además, los paneles deberían exhibir menos evidencias de reutilización (e.g., superposiciones, reciclado y mantenimiento de motivos, etc.). En Bardas de Antonio se registraron 383 motivos, mientras que El Ganso presenta la misma cantidad que Curapil (N=92). En ambos sitios se observaron tres grados de pátina entre los grabados. Para Bardas de Antonio se propuso de manera tentativa una secuencia en la cual las circunferencias (especialmente concéntricas) y algunos motivos rectilíneos, habrían sido los primeros en realizarse (Blanco et al., 2013). Este sitio presenta, además, pinturas geométricas rectilíneas de color rojo vinculables al estilo de grecas, asignable temporalmente a los últimos 1200 años (Gradin, 1978b). Por otro lado, entre los grabados de El Ganso predomina la pátina clara, lo que sugirió, junto con la morfología de algunos motivos, una cronología tardía. Entre las técnicas de grabado registradas en este último sitio, se observó que las líneas incisas se superponen a los motivos de pátina clara (Blanco, 2015). Aunque aún no se realizó el análisis sistemático de los sitios con arte rupestre localizados recientemente en el oeste de la meseta de Somuncurá, se registraron pinturas formalmente vinculables al estilo de grecas, además de grabados con distintos grados de pátinas.

CONCLUSIONES

El piedemonte de la meseta de Somuncurá se caracteriza por una distribución menos localizada de recursos hídricos en comparación con el macizo y con los bajos y planicies que se extienden hacia el norte. En dicho sector se encontrarían los puntos de cabecera y terminales de las travesías por las planicies áridas y, además, puntos estratégicos de acceso a la meseta. En términos generales, el piedemonte contiene varios manantiales y, como se mencionó, Curapil está ubicado cerca de uno de ellos. Por el contrario, en la meseta de Somuncurá el agua se concentra principalmente en las cuencas endorrecicas. Esta situación habría provocado una ocupación menos redundante del piedemonte en relación con el macizo, la cual debería expresarse en frecuencias más bajas de motivos rupestres y en una menor cantidad de superposiciones y evidencias de reciclado y mantenimiento de imágenes. Los resultados obtenidos muestran que Curapil, y probablemente otros sitios del piedemonte de Somuncurá, presentan signos de haber sido reocupados a través del tiempo, pero con menor intensidad que los de la meseta. Esto se refleja en una mayor cantidad de motivos, como se observó en el caso de Bardas de Antonio, y en la mayor diversidad de técnicas, pátinas, superposiciones y estilos registrada en los distintos enclaves ubicados sobre el mencionado macizo.

Con respecto a la propuesta acerca del uso de la meseta de Somuncurá desde el piedemonte, el análisis comparativo de los motivos, técnicas y temas señala, por el momento, vínculos más fuertes entre los sitios de la porción oriental de la meseta de Somuncurá y la cuenca del arroyo Salado (hacia el este del macizo), que entre los sitios de la meseta y Curapil. Aún es necesario analizar con más profundidad las relaciones entre los grabados del sitio presentado en este trabajo y aquellos recientemente localizados en el oeste de Somuncurá.

La posición de Curapil sobre una loma próxima a una aguada favoreció la selección de este lugar, probablemente para planificar actividades de caza, considerando sus óptimas condiciones para obtener una visión panorámica del paisaje y la disponibilidad de agua. La cantidad de pisadas animales, que en ocasiones integran composiciones escénicas, podría estar dando cuenta (al menos denotativamente) de prácticas de rastreo. Si bien las superposiciones son escasas, las pátinas son homogéneas y las evidencias de mantenimiento y reciclado de imágenes están ausentes, los temas diferentes que presentan los distintos sectores sugieren varios eventos de ocupación del lugar. A pesar de las diferencias de intensidad detectadas respecto de los sitios de la meseta de Somuncurá, Curapil indudablemente califica como un lugar persistente, tal como lo atestiguan las prácticas contemporáneas que continúan marcando este lugar de la estepa semiárida. Es necesario profundizar el estudio del sitio para evaluar indicadores de cronología y establecer, como parece, si su importancia estuvo vinculada con la explotación de guanacos de la meseta de Somuncurá.

AGRADECIMIENTOS

A Romina Rial, directora del Museo provincial M. I. Kopp, por el apoyo permanente a las investigaciones arqueológicas realizadas en la Región Sur rionegrina. A los hermanos Jorge y Rafael Curapil de la Estancia El Mapuche por su amable atención durante nuestros trabajos de campo, que fueron financiados por el PICT-ANPCyT 2015-3645 y cuyos permisos otorgados por la Secretaría de Cultura de Río Negro. A Lucía Magnin y Anahí Re por sus interesantes comentarios sobre las estructuras grabadas de Santa Cruz. Dos evaluadores anónimos contribuyeron a la mejora de este trabajo a través de sus valiosas observaciones.

NOTAS

1 Aunque el modelo de Prates y Mange (2016) se focaliza en el Holoceno tardío, el hallazgo de más de un centenar de puntas “cola de pescado” en el sitio Amigo Oeste, sobre meseta de Somuncurá, sugiere una presencia humana mucho más temprana en el sector (Miotti et al, 2012; Flegenheimer et al., 2013; Hermo et al., 2015). Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado material datable en el lugar u otra ocupación que evidencie tal antigüedad.

2 Las incisiones lineales registradas en el piso de la cueva Epullán Grande constituyen la única evidencia de arte rupestre de Norpatagonia cuya cronología se extiende más allá del Holoceno tardío. A dichas expresiones se les asignó una edad mínima de 9970 años AP, que corresponde a la edad radiocarbónica obtenida a partir de un fogón que se encontraba sobre estas (Crivelli y Fernández, 1996; Arias et al., 2010). Aunque el origen cultural y artístico de estas marcas ha estado sujeto a debate, la discusión de este problema escapa a los objetivos del presente trabajo.

3 La representación de cabezas no es común en el arte rupestre de Norpatagonia. En el sitio Calcatreo II, ubicado en la cuenca del arroyo Quetrequile, se registró un caso pintado en rojo que se asemeja a las cabezas de algunas figuras humanas pintadas en el mismo color en el sitio Comallo I, situado en las cabeceras del arroyo homónimo (Boschin, 2009, figuras 87, 99 y 100). Estos motivos lineales, que carecen de rasgos faciales y presentan dos apéndices sobre la cabeza, no se asemejan formalmente al grabado de Curapil, que posiblemente representa una máscara. La información etnográfica señala que el uso de máscaras (kollón) entre tehuelches y mapuches posee un carácter ritual asociado a un ser mítico (Elumgásüm o Gualicho) y a la danza del lonkomeo (Casamiquela, 1981, pp. 39-40; Boschin, 2009, pp. 269-270).

Fecha de recepción: 30 de diciembre de 2022

Fecha de aceptación: 23 de junio de 2023