INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es presentar una caracterización general sobre las prácticas de ocupación del espacio por parte de los grupos cazadores tehuelches2, durante las décadas previas a la instalación de la economía ganadera ovina en el extremo sur continental, específicamente en el territorio de la actual provincia de Santa Cruz (1859-1884). Para ello se busca conocer la localización y distribución de los campamentos, paradores y sendas registrados en los documentos históricos en los distintos ambientes de la Patagonia Austral. Interesa este momento en el cual la República Argentina se encontraba desplegando una serie de iniciativas de exploración y colonización del territorio austral, que guardan un carácter inicial y limitado. Este trabajo se enmarca en una investigación mayor sobre la variabilidad de respuestas que los indígenas dieron a la aparición del mundo rural ovino hasta su primera gran crisis (1880-1920). Para ello se analizará la información proveniente de un corpus documental, en el cual las experiencias indígenas aparecen mediadas por las descripciones parciales construidas por los propios exploradores, quienes describen a lo indígena como una otredad desde los valores y representación del mundo propios de la sociedad criolla.

Por otra parte, el registro arqueológico permite comprender de una manera más amplia el proceso de ocupación del espacio, dando cuenta de su variabilidad (Nuevo Delaunay, 2015). En este período la vinculación entre indígenas y criollos estaba incorporada a la vida cotidiana de ambas sociedades, siendo significativa la incorporación del caballo a las actividades de caza y movilidad de los tehuelches, considerados así como grupos ecuestres (Boschin y Nacuzzi, 1979; Palermo, 1986).

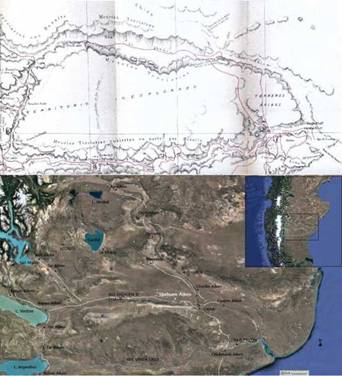

El área abordada en este estudio limita al norte con el río Deseado, al sur con el estrecho de Magallanes, al este con el océano Atlántico y al oeste con la cordillera de los Andes (figura 1). Este espacio es conocido a través de una gran cantidad de registros materiales y documentales. La arqueología registra la ocupación humana en diversos sectores de la región de manera continua desde fines del Pleistoceno (Miotti, 1999; Paunero et al., 2007). Por su parte, las crónicas de exploradores europeos y colonos, desde el siglo XVI en adelante, se focalizaron en el relevamiento de la costa atlántica, con la excepción de las expediciones de Viedma y Fitz Roy que se adentraron en el territorio a través de los valles del río Shehuen o Chalía1 y Santa Cruz, respectivamente (Piedra Buena y Moyano, 1876).

Figura 1: Área de estudio. Elaboración propia (2022)

El inicio del período considerado (1859-1884) está determinado por la ocupación del valle del río Santa Cruz por parte del Capitán Luis Piedra Buena (1859) durante el conflicto de límites entre las Repúblicas de Argentina y Chile. Esta situación fue el principal incentivo para la exploración, delimitación y reconocimiento de la región patagónica austral. La finalización en 1884 se establece debido a la conformación del Territorio Nacional de Santa Cruz, que implicó la instalación de nuevas autoridades en la región y el inicio de una política de colonización sistemática, a través de la transferencia de tierras a privados y la radicación de la actividad ganadera.

Si bien la historia y la arqueología son disciplinas diferentes, con enfoques teóricos y procedimientos metodológicos singulares, se asume que los conceptos referidos a las poblaciones indígenas como movilidad y organización para la subsistencia funcionan como categorías analíticas comunes que pueden ser abordadas por ambas disciplinas y que permiten comprender la ocupación del espacio a partir de distintas líneas de evidencia. En este sentido, el enfoque de la historia permite comprender -en el interjuego con la arqueología- la maleabilidad de este espacio y abordarlo en la multiplicidad de factores y de respuestas de sus actores (del Castillo etal., 2011).

Se presenta inicialmente el marco histórico y ambiental de la macrorregión junto con aspectos metodológicos; luego, la localización de sitios arqueológicos asimilables a momentos modernos. Finalmente, se caracterizan las principales ocupaciones tehuelches registradas en el período, considerando la ocupación de espacios a escala local como así también su integración en escala regional a partir de prácticas de intercambio con otros grupos del espacio norpatagónico y trasandino.

MARCO HISTÓRICO

El contacto entre las poblaciones cazadoras y europeas en Patagonia se inició en el siglo XVI al momento del paso de Hernando de Magallanes en 1520 por sus costas atlánticas. Estos encuentros intermitentes hasta el siglo XVII fueron registrados por las expediciones españolas, inglesas y francesas (Barbería, 1995; Nacuzzi, 1998; Elkin, 2019). Hacia finales del siglo XVIII, durante el período de reformas borbónicas, el establecimiento de enclaves españoles de pobla-miento defensivo en la costa favoreció los contactos y vínculos de carácter permanente (Barbería, 1995; Nacuzzi, 1998; Senatore, 2000). En este período, la corona española ejerció una estrategia de control sobre la población indígena, con la finalidad de evitar cualquier tipo de hostilidad a sus vulnerables asentamientos (Buscaglia et al., 2005; Luiz y Schillat, 2020). Las relaciones se destacaron especialmente por la entrega de dádivas, regalos y el establecimiento de pautas de intercambio (Quijada, 2002). Estas prácticas de intercambio y negociación no debieron resultar mecanismos novedosos para las poblaciones indígenas, dado el registro arqueológico de su integración dentro de redes de circulación de bienes previas (Carballo et al., 2000-02; Barberena, 2005, entre otros).

Durante gran parte del siglo XIX en Patagonia Austral se continuó favoreciendo el intercambio y las negociaciones entre colonos y las poblaciones indígenas. En esta región los contactos continuaron siendo esporádicos hasta el establecimiento en 1859 de la factoría de Piedra Buena en la isla Pavón (figura 1), destinada al comercio con indígenas de productos de la caza de lobos marinos, la pesca local y la extracción de sal. Este asentamiento constituyó un hito dentro de una serie de propuestas colonizadoras argentinas que se proyectaron en la región, ya que permitió la consolidación de los vínculos preexistentes entre indígenas y criollos, predominantemente pacíficos y amistosos. Martha Bechis (2008) señala que la "paz” fue un tiempo de acomodamiento, de espera y de reorganización, marcado por las actividades diplomáticas, que incluyeron la sanción de Tratados de Paz, encuentros, ceremonias y promesas recíprocas. Por ejemplo, el Tratado de Paz con las "Tribus Teguelches’’ firmado en 1866 integra a estos grupos dentro del universo de "Tribus Amigas’’, lo cual permite entender el periodo aquí analizado.

Estas particulares relaciones entre criollos y tehuelches en Patagonia Austral suceden a la par que las dinámicas fronterizas en Pampa y Norpatagonia presentaban una alta complejidad que incluía momentos de interacciones pacíficas y enfrentamientos violentos, combinando diplomacia, intercambios y negociaciones (Literas y Barbuto, 2021)

ESCALAS DE ANÁLISIS Y RELACIONES FRONTERIZAS

La disciplina arqueológica utiliza datos de las fuentes históricas para generar expectativas e hipótesis de investigación sobre el comportamiento humano del pasado en escalas espaciales y temporales amplias; se reconocen líneas que enfatizan cortes metodológicos, temporales, procesuales (Pedrotta 2022) y, respecto de las problemáticas locales, el espacio ultramarginal y periférico que cumplió Patagonia meridional en el orden mundial moderno y la necesidad de análisis críticos sobre tales fuentes (Senatore, 2000; Landa y Ciarlo, 2016). Por su parte, la historia opera con escalas temporales menores, hasta el abordaje de la trayectoria de un individuo, como es la microhistoria. Además, los documentos refieren a contextos socioculturales específicos, pasibles de caracterización directa por variadas líneas de evidencia: documentos oficiales, censos, crónicas periodísticas, literatura. La investigación arqueológica colabora en el reconocimiento de la variabilidad del comportamiento cazador que los cronistas no registraron y que la historia regional transmitió de manera lineal, homogénea y simplista (Barbería, 1995; Martinic, 1995)

Es destacable la importancia de este diálogo disciplinar para el período abordado, particularmente, debido a que la expansión del mundo moderno no ocurrió de manera homogénea ni de forma sincrónica, sino que registró grandes variaciones a escalas regionales y locales en el mundo entero (Borrero, 1989; Buscaglia et al., 2005; Pedrotta, 2022). En este sentido, Patagonia Austral se incorpora tardíamente a la economía mundial, por lo cual es de esperar cambios abruptos en la organización doméstica y movilidad de las poblaciones tehuelches. La velocidad de ese cambio alerta respecto de las expectativas arqueológicas sobre las estrategias desarrolladas por las poblaciones indígenas. No sería correcto interpretarlas dentro de un esquema de secuencias fijas como los propuestos por la historiografía regional (Barbería, 1995; Martinic, 1995). Por el contrario, se entiende que debieron ser fluctuaciones de comportamientos “sobre cuyo ritmo nada sabemos debido a la restringida escala de análisis temporal” (Borrero 2020, p. 121). La relevancia del análisis del modernismo/capitalismo bajo esta perspectiva radica en comprender que las nuevas y diversas prácticas introducidas por este sistema constituyen una totalidad que involucra aspectos sociales, culturales, económicos e ideológicos (Johnson, 1996) y debió provocar presiones internas y externas (Bechis, 2008; Nuevo Delaunay, 2015; Nuevo Delaunay et al., 2020).

En consecuencia, se considera a la Patagonia Austral como un espacio de frontera, un espacio transicional y permeable (Boccara, 2003), en el cual una serie de intercambios y contactos generaron modificaciones estructurales por la presencia de un otro (Bechis, 2008). Este concepto permite superponer diferentes unidades de análisis (económicas, políticas, geográficas y culturales) en múltiples escalas espaciales y temporales (Pedrotta, 2022; Quijada, 2002). Los estudios de frontera incorporan una visión diferente a los postulados que, desde el abordaje etnológico, han homogeneizado la representación del territorio tehuelche en términos geográficos y culturales, además de considerarla “prístina” con respecto a otras etnias patagónicas (Barbería, 1995; Martinic, 1995). En el espacio de frontera los cambios en el comportamiento de los grupos tehuelches se desarrollaron en el transcurso de escasas décadas, demostrando un alto dinamismo (Nacuzzi, 1998). Sin embargo, aún es incipiente el análisis de estas fluctuaciones en el uso de determinadas estrategias y la inmersión de los grupos tehuelches dentro del sistema mundial (Cirigliano y Pallo, 2015; Saletta, 2015; Gilio, 2018). En este sentido, este enfoque resulta novedoso para el centro oeste de Santa Cruz y permite avanzar en una mejor caracterización de las sociedades cazadoras de mediados del siglo XIX. Al sumar los futuros resultados a la información conocida para el período colonial (Senatore, 2000; Buscaglia et al., 2005), así como para el período de economía ganadera (Nuevo Delaunay, 2015), se aportará al estudio de la compleja secuencia de ocupación humana de Patagonia Austral.

Ahora bien, el concepto de frontera no es de aplicación habitual en la arqueología de la Patagonia Austral. Pese a ello, se caracteriza a los principales emplazamientos coloniales e indígenas como “sitios de frontera’’, donde los contactos entre indígenas y criollos eran frecuentes (Orser, 2000; Pedrotta, 2022). El análisis en la microescala de ‘’sitios de frontera’’ enlaza con el enfoque biogeográfico (Barberena, 2005), dando lugar a discusiones sobre el tamaño y la forma de los rangos de acción o territorios de las poblaciones humanas, las pautas de circulación e interacción entre ambientes o la importancia de diferentes rasgos del paisaje como canalizadores o limitantes de la movilidad y el contacto cultural, básicamente, en una escala temporal que permite operativizar el término frontera y documentar la variabilidad de soluciones locales adoptadas por diversas comunidades humanas (del Castillo et al., 2011).

AMBIENTE

Es relevante conocer la disponibilidad de recursos naturales en la región para comprender las formas de ocupación indígena del espacio y cuáles recursos fueron de interés para los vectores de relevamiento de la población criolla. La ecorregión Estepa Patagónica se caracteriza por mesetas escalonadas, montañas y colinas erosionadas en el oeste, dunas, acantilados y playas costeras e importantes valles fluviales (ríos Chubut, Deseado, Chico, Santa Cruz y Coyle). Las mesetas presentan altitudes superiores a los 1.000 m y descienden en dirección este y se destacan por la presencia de cuencas endorreicas. Hacia el sur, la ecorregión presenta un relieve de lomadas, vegas y llanuras aterrazadas y cerrilladas. El clima es frío, con características de semidesierto, con una precipitación media anual inferior a 250 mm, incrementándose cerca de la cordillera y hacia el sur. Son frecuentes las lluvias o nevadas de invierno; los veranos son secos y se producen heladas durante casi todo el año. Los vientos del oeste son dominantes. La presencia de la cordillera de los Andes opera como una barrera para tales masas de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionando una fuerte aridez al este (Oliva et al., 2001).

La vegetación predominante es de matorrales achaparrados y, en menor proporción, aparecen estepas herbáceas, de pastos xerófilos. En áreas de acumulación de mayor humedad, como los fondos de valles, cursos de agua y vertientes, se encuentran praderas cenagosas, llamadas mallines. Entre las especies de fauna, los reptiles y las aves -entre otras, el choique (Pterocnemia pennata pennata)- presentan el mayor número de endemismos. Entre los mamíferos, son comunes el guanaco (Lama guanicoe), el puma (Felis concolor), el zorro colorado (Dusicyon culpaeus), el chinchillón serrano (Lagidium viscacia), la mara (Dolichotis patagonum) y el piche (Zaedyus pichyi), entre otros (Matteucci, 2012).

Los recursos naturales de interés para las poblaciones cazadoras ecuestres son la disponibilidad de agua, pasturas y presas de caza. En el caso del primero, se destacan los ecosistemas húmedos, los cuales abarcan alrededor de 583.000 ha en toda la provincia y ocupan las áreas bajas y valles en la región andina y extrandina (Mazzoni y Vázquez, 2004). Estas praderas son ecosistemas complejos debido a la presencia de una heterogeneidad espacial, la cual se manifiesta a través de gradientes de humedad, diversidad de suelos y comunidades de vegetación. La primavera e inicios del verano es la mejor época para el desarrollo de los pastizales en mallines, debido al aumento del caudal por el deshielo y la consecuente disponibilidad de pasos/cruces de los ríos (Utrilla et al., 2006). Considerar la heterogeneidad espacial y estacional de este tipo de ambiente es fundamental para entender la disponibilidad de pasturas y su incidencia en la movilidad y en los circuitos de circulación tehuelche en el pasado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se realizó en la macroescala 104-107 km2 (Dincauze, 1987; Delcourt y Delcourt, 1992), la cual comprende la extensión territorial desde el río Deseado, al norte, hasta la margen norte del estrecho de Magallanes. El período abordado se extiende entre 1859 y 1884.

Categorías analíticas

La caracterización de los grupos tehuelches se realizó a través del análisis de la movilidad y organización doméstica para la subsistencia. La movilidad se refiere a la organización de la circulación de un grupo en relación con las actividades de adquisición de alimentos. Se distinguen dos tipos de movilidad: residencial y logística (Binford, 1980). La primera implica el traslado del campamento base y el desplazamiento del grupo entero. En la segunda, grupos especiales se desplazan hacia los recursos y, luego, los trasladan a las bases residenciales, las que son relativamente estables. La mayoría de las poblaciones cazadoras-recolectoras emplearon una combinación de ambas estrategias, fuertemente determinadas por la distribución espacial y temporal de los recursos (Kelly, 1995). Interesa aquí la movilidad ecuestre y sus implicancias en el análisis; esto se vincula estrechamente con la localización de espacios con disponibilidad de agua y pasturas, además de los recursos de subsistencia como guanaco, choique, otros mamíferos y algunas aves. A ello se suman los bienes de origen alóctono, de producción industrial.

Para el análisis de la organización doméstica se aplica la propuesta teórica de Mandrini (2003) quien, a partir del análisis de fuentes etnográficas y de la crítica de la existencia de economías indígenas basadas en las prácticas simples de “nomadismo” o “economías predatorias”, propone entenderlas como unidades complejas, sustentadas sobre una gama diversa de actividades tales como la caza, la recolección, la pequeña producción artesanal y el intercambio. Estas bases económicas se organizan a partir de dos ciclos complementarios bien diferenciados, el ciclo doméstico y el ciclo de intercambio. El primero garantiza el sustento a partir de las actividades de caza y recolección. La caza se constituye como una actividad colectiva, sujeta a leyes de reparto que garantizan la subsistencia a todos los miembros de la comunidad. El ciclo de intercambio se sostiene a partir de los excedentes principales del ciclo doméstico y se desarrolla en una escala espacial mayor, incluyendo además otras poblaciones.

Finalmente, la unidad de análisis principal son los campamentos, en tanto unidad espacial básica que permitía a un grupo cazador desarrollar sus múltiples actividades de subsistencia durante un corto período, el que podía variar desde algunos días hasta semanas. Se relevará la ubicación de campamentos, paradores, sendas, pasturas y agua, teniendo en cuenta su relación con las prácticas de caza, recolección e intercambio.

Información relevada

Se ha relevado documentación histórica provista por cronistas y funcionarios de la República Argentina (Piedra Buena y Moyano, 1876; Moreno, 1879; Lista, 1880; Moyano, 1881; Spegazzini, 1884; entre otros) como así también de expedicionarios extranjeros, principalmente chilenos y británicos (Schmid, [1860]1964; Musters, [1871]1964; Dublé Almeida, [1879] 1938, entre otros). Se registraron datos sobre localización de campamentos y paraderos, actividades cotidianas, desplazamientos y estacionalidad, caminos, sendas y huellas y la composición de los grupos. Se tomaron como elementos centrales de análisis la cartografía y las observaciones acerca de prácticas de movilidad, subsistencia y organización doméstica.

Cabe señalar que estos registros históricos se elaboraron en un contexto de exploración científica, diplomática y militar de la región austral por parte del gobierno nacional, buscando reconocer accidentes geográficos como así también recursos de interés comercial. Dentro de este proceso, el espacio bajo ocupación indígena es descrito y relevado a los fines de su colonización, por ejemplo, los diarios de viaje y croquis bautizan -bajo simbología nacional- espacios que ya contaban con denominación indígena, conservando, sin embargo, nombres y denominaciones realizados por ingleses y españoles previamente.

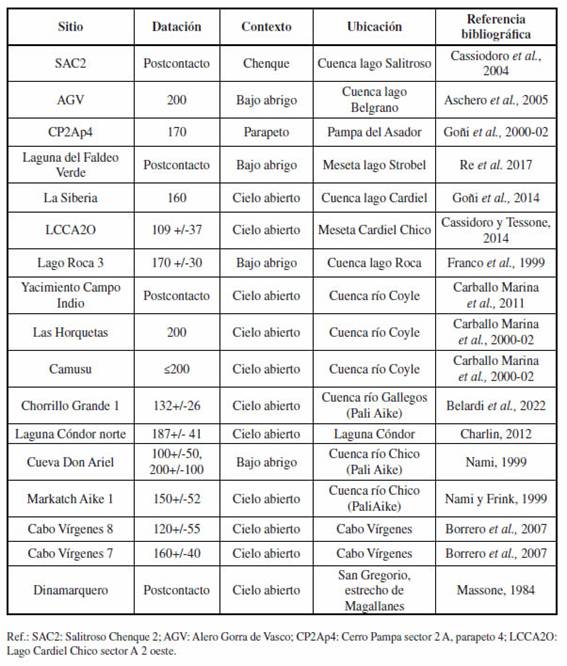

Por otro lado, se relevó la información sobre la localización espacial de los sitios arqueológicos con fechados que no superen los 200 años AP publicada en revistas y libros académicos de arqueología regional; cabe aclarar que no se consideraron en este trabajo aquellos sitios con claras evidencias de ocupaciones del siglo XX (tabla 1).

RESULTADOS

Registro arqueológico

De acuerdo con la información arqueológica, las ocupaciones cazadoras para el período se ubican mayoritariamente en el centro y sur de la macrorregión (tabla 1). Estos sitios se localizan en diferentes cotas y ambientes, tanto a cielo abierto como bajo abrigo, y representan una variedad de actividades e intensidades de ocupación (por ejemplo, enterratorios, sitios de acecho y caza, campamentos, sitios logísticos). Los resultados de las investigaciones tienen diferente alcance entre sectores; así, por ejemplo, se ha interpretado que los campamentos en el sur conformaban una red de puntos de funcionalidad diversificada -bases residenciales, sitios de caza y matanza, sitios de recolección de recursos litorales, taller lítico, basurales y sitios de enterramiento como señala Massone (1984) en Dinamarquero- de modo tal que un área de paradero cubría una extensión de 1-2 a 10 km, permitiendo una adecuada explotación del ambiente. La extensión física de un paradero debió estar en relación directa con la demografía, por lo cual las características espaciales y los límites debieron ser diferentes en cada caso (Binford, 1980; Borrero, 1989; Kelly, 1995).

Tabla 1: Denominación, dataciones en años AP y localización de sitios arqueológicos

Por otro lado, la distribución de los sitios en el centro oeste de Santa Cruz es dispersa, a la vez que da cuenta de la variabilidad del registro arqueológico y de los diferentes usos del espacio (chenques, parapetos). Este período presenta una marcada reducción en la riqueza artefactual respecto de momentos previos, vinculada con cambios tecnológicos y en el uso de recursos (Goñi, 2013), a pesar de la continuidad en el uso de algunas clases artefactuales (puntas de proyectil) que las crónicas no mencionan (Saletta, 2015; Saletta y Sacchi, 2019; Sacchi y Saletta, 2020). Asimismo, puede asumirse que dejaron de practicarse las manifestaciones rupestres y que, en su lugar, se registra el arte portátil o estandartes (Belardi, 2004; Re et al, 2010). Estos procesos de cambios tienen una profundidad temporal mayor y se asocian a fluctuaciones climáticas, las cuales modificaron los ambientes y la disponibilidad de los recursos naturales utilizados por los grupos y, en consecuencia, su circulación. Con anterioridad a la Pequeña Edad de Hielo (14501750 años d.C.), las poblaciones cazadoras habrían ocupado la región en un marco de integración y manejo de recursos de todos los ambientes de forma complementaria (Goñi, 2010). Con posterioridad a ese evento climático, las condiciones menos frías y húmedas en la región habrían provocado el nucleamiento de los grupos en tierras bajas lacustres (por ejemplo, cuencas de los lagos Salitroso y Posadas) con visitas logísticas a las mesetas que los circundan. Este reacomodamiento poblacional habría producido en poco tiempo una saturación de ese espacio, operando, en consecuencia, la dispersión y atomización en nuevos grupos (Goñi, 2010, 2013). La necesidad de disgregación poblacional pudo favorecer la incorporación de prácticas de intercambio con otros grupos cazadores o recolectores.

A su vez, la creciente disponibilidad del caballo pudo incidir en el abandono de tales espacios y, en virtud de los condicionamientos de la vida ecuestre, las rutas elegidas debieron privilegiar los espacios que ofrecieran pasturas y agua. Este reordenamiento parece haberse dado hacia el sur en cronologías similares a la PEH (Belardi et al., 2022). En este sentido, se postuló que las ocupaciones en las mesetas basálticas habrían reducido su intensidad y tránsito en el centro de Santa Cruz (Cirigliano y Pallo, 2015), aunque parecen haber continuado las ocupaciones en el oeste (Goñi et al., 2000-02; Cassiodoro y Tessone, 2014; Re et al., 2017). De manera complementaria, la circulación de las poblaciones cazadoras hacia la costa atlántica se habría intensificado, dado que el hallazgo de cuentas vítreas asignables al siglo XVII en el lago Salitroso (Cassiodoro et al., 2004) informa que probablemente la circulación de bienes de origen europeo resultó más dinámica que los contactos directos entre ambas poblaciones.

Registro documental

Las crónicas describen la movilidad de los grupos tehuelches como movimientos aleatorios en busca de sustento: “existen diseminadas varias tribus errantes de estos indios, que, recorriéndola en todas direcciones, según la estación, se alimentan y se visten con los productos de la caza” (Piedra Buena y Moyano 1876, p. 172). Los avances de la antropología y la etnohistoria durante los últimos treinta años dan cuenta de la variedad de actividades de estos grupos en el aprovechamiento de recursos, incluyendo prácticas de almacenamiento y un uso diferencial del espacio, lo cual señala pautas de organización eficiente y compleja de la vida cotidiana (Nacuzzi, 1998; Mandrini, 2003; Rodríguez, 2010).

Respecto de la estructuración del espacio, las principales ocupaciones tehuelches fueron los campamentos o tolderías, constituidos como asentamientos relativamente estables situados sobre el curso de los principales ríos de la Patagonia Austral (ríos Chico, Shehuen o Chalía, Coyle, Gallegos, ver figura 1). Las grandes humaredas de los campamentos le otorgaron alta visibilidad frente a los exploradores (Moreno, 1879). Además de los campamentos, existían asentamientos de carácter temporal, denominados paraderos, que contaban con nombres propios y servían como espacio de abastecimiento de recursos vitales:

Los paraderos en que acampan, generalmente situados en algún valle y siempre cerca de un lugar con agua, tienen sus nombres distintivos; por lo tanto, cuando deshacen un campamento para trasladarse a otro, no se ponen en marcha buscando otra nueva morada, sino que abandonan la comarca por un tiempo, como si yo fuera, digamos, de Bristol a Bath y, de allí, a otra ciudad. Antes de salir saben hacia dónde se dirigen (Schmid [1860]1964, p. 182).

Hacia el interior de los campamentos se realizaban distintas actividades cotidianas, entre las cuales la caza, en el caso de los hombres, y la confección de cueros de guanacos, en el de las mujeres, ocupaban un rol central. El explorador británico Musters ([1871]1964) describió su impresión general sobre uno de estos campamentos: “la mayor parte de los hombres partieron para la caza ... algunos de los hombres jugaban a las cartas, uno que otro dormía, y las mujeres estaban casi todas ocupadas en coser mantas de guanaco” (Musters ([1871] 1964, p. 109).

De acuerdo con los tamaños y tiempos de permanencia se reconocen campamentos relativamente estables y una variedad de paraderos asociados a la oferta diferencial de recursos. Además, los campamentos y paradores se conectaban entre sí a través de sendas que atravesaban principalmente los valles fluviales y contaban con recursos de caza y buena calidad de pasturas para los caballos. De modo que se evidencia el acabado conocimiento que los grupos tehuelches poseían del ambiente y de la gestión de sus recursos (Nacuzzi, 1998). Moyano (1881) destaca su carácter óptimo: “En este largo trayecto desde la salida de Santa Cruz no me ha faltado un solo día el agua ni el pasto para la caballada a pesar de haber hecho siempre jornadas muy cortas. La caza mayor y menor ha sido abundantísima en todas partes” (Moyano 1881, p. 179).

En cuanto a las prácticas de subsistencia, las menciones a la caza mayor y menor dan cuenta, además, de una dieta no limitada al consumo de guanaco, sino también de otras presas menores y alimentos alóctonos procesados. Asimismo, los tehuelches conocían y utilizaban distintos modos de cocción:

El alimento principal de estos aborígenes es la carne de guanaco y avestruz; pero no desdeñan la de puma o de zorrino si está gorda. La carne de caballo es muy apreciada y se reserva para ocasiones especiales, como el nacimiento de un niño o la muerte de algún miembro de la tribu. Generalmente la comen asada ... son muy adictos al arroz, al poroto, harina y bizcochos, que obtienen en sus viajes a la Colonia y comen hervidos en ollas (Schmid [1860]1964, p. 177).

No solo en las prácticas alimenticias se observa la introducción de nuevas formas y productos europeos; también en la presencia de adornos de plata: ‘’No abundan los objetos aborígenes con excepción de cueros, quillangos, bolsas y recados y la mayor parte son restos de manufactura europea’’ (Spegazzini 1884, p. 231).

Teniendo en cuenta estos aspectos de la vida cotidiana tehuelche y la particular disposición de campamentos, paradores y sendas a lo largo de la Patagonia Austral, el explorador Ramón Lista (1880) llegó a considerar la existencia de un territorio relativamente unificado, que representó en una cartografía como el “País de los tehuelches” (figura 2).

En el interior de ese territorio, se observan dos áreas de campamentos u ocupaciones centrales: una sobre el valle del río Shehuen o Chalía y otra sobre el estrecho de Magallanes. Entre 1859 y 1884 estos campamentos fueron visitados y documentados en diversas ocasiones (Moreno, 1879; Lista, 1880; Moyano, 1881; Musters, [1871]1964), generando un corpus documental sobre el cual se realizará el análisis.

Figura 2: Ubicación de los principales campamentos tehuelches mencionados en las crónicas. Izquierda: Lista (1880); derecha: elaboración propia (2022)

Campamento del río Shehuen o Chalía

El río Shehuen o Chalía es angosto y su valle alcanza 8 km de ancho. Se encuentra rodeado de pasturas y mesetas elevadas conformando el límite sur del sector más árido bajo estudio. En su curso medio se asentaba el principal campamento tehuelche al norte del río Santa Cruz, rodeado de una serie de paradores satélites como así también de sendas indígenas (figura 3).

Figura 3: Ubicación de campamentos, paradores principales sobre el río Shehuen o Chico y sitios arqueológicos. Superior: Moreno (1879); inferior: elaboración propia (2022)

Desde el campamento de Shehuen era posible distinguir las elevadas cumbres cordilleranas, que constituían el telón de fondo del campamento, según observó Moreno (1879). Lista (1880) señaló que los cazadores allí asentados ocupaban la región cordillerana en verano (lagos Viedma y Argentino) y el litoral en invierno, a través de paradores (figura 3). El lugar de instalación del campamento variaba cada año dentro de una extensa área. Siguiendo el rastro de las humaredas, Lista (1880, p. 93) ubicó seis toldos asentados sobre el río. Moyano (1880) también reconoció este campamento, describiendo su funcionamiento y ubicación a diez leguas de la unión de éste con el río Chico: “Este es el paradero de Shegüen, donde los indios engordan sus caballos para que resistan bien el trabajo que les hacen hacer en el invierno, en cuya estación se retiran invariablemente hacia el litoral” (Moyano 1880, p. 305).

El paradero lindante de Corpen Aiken es descrito por Musters ([1871] 1964) como “cuartel de invierno” de los tehuelches, asentado al este de la unión de ambos ríos. Lista permaneció allí dos días (Lista 1880, p. 78) señalando que en cercanías de este paraje era posible obtener el ocre rojo empleado para la pintura de la vestimenta (Lista 1880, p. 122).

El campamento de Shehuen y sus paradores aledaños se conectaban con la isla Pavón a través de sendas, con la cual mantenían relaciones comerciales (figura 3). Estos encuentros se realizaban de forma esporádica, sujetos a la disponibilidad de recursos para intercambiar. En el caso de los colonos, al no contar con una producción de recursos propios de interés para el intercambio con indígenas (aguardiente, harina, arroz, azúcar, yerba, entre otros) dependían exclusivamente del abastecimiento de racionamientos por parte del gobierno central, que llegaban por vía marítima.

Además, este campamento se conectaba con las colonias nacionales asentadas en los ríos Chubut y Negro y con los grupos indígenas localizados al norte. Este espacio está documentado por Moyano (1881), quien junto a los indígenas Lara y Cachihuano exploraron el área entre los ríos Chubut y Santa Cruz a través de una senda de tránsito por el interior territorial (figura 4).

Figura 4: Ubicación de paradores sobre el área cercana al valle del rio Deseado y Senguer y sitios arqueológicos. Superior: Moyano (1880); inferior: elaboración propia (2022)

Según los informes de Moyano (1881), el parador Ay-Aiken funcionaba como el límite norte de los asentamientos situados a lo largo del río Chico. A través del testimonio brindado por Lara, se conoció que el área del lago Buenos Aires había sido ocupado de forma esporádica por su familia durante los veranos (Moyano, 1881). Las expediciones con rumbo al río Negro habrían sido relativamente frecuentes, siendo el principal objetivo el abastecimiento de caballos en aquella región (Schmid, [1860] 1964). Dada esta baja frecuencia de permanencia y la presencia de paradores se interpreta que este espacio tuvo una alta circulación, y esa misma baja referencia a campamentos lo vuelve a la vez transicional, fronterizo.

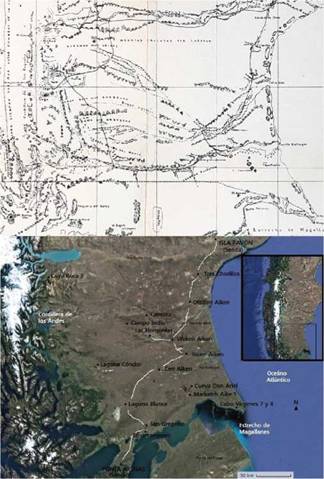

Campamento del estrecho de Magallanes

Otro sector destacado por Lista (1880) es la margen norte del estrecho de Magallanes y su área de influencia. Esta extensa área debió ser asiento de varios campamentos en simultáneo y de permanencia estable. El expedicionario chileno Dublé Almeida ([1879] 1938) registró un campamento en Dinamarquero (San Gregorio, Chile), a 30 km del estrecho, compuesto por un total de dieciocho toldos, destacando el conocimiento de los indígenas en la selección del lugar por su riqueza en pasturas y reparo de los fuertes vientos. Por su parte, Martinic y Prieto (1986) señalaron su importancia debido a la continuada ocupación indígena y criolla.

La extensa y permanente ocupación del estrecho se complementaba con incursiones en dirección norte, al valle medio de los ríos Gallegos y Coyle (Moreno, 1879). Dublé Almeida ([1879]1938, p. 213) recorrió el territorio desde Punta Arenas hasta el curso inferior del río Gallegos, destacando la prevalencia de las sendas indígenas durante todo el trayecto. Por otro lado, Moreno (1879) y Moyano (1883) recorrieron el interfluvio Gallegos-Coyle registrando mejores condiciones de los pastizales, agua y sitios de abundante caza mayor y menor en sus cuencas media y alta. Según Moreno (1879) el paradero tehuelche Guerr-Aiken, en particular, era el que mejores condiciones presentaba. El territorio situado entre Waken-Aiken y Las Horquetas también se destacaba por su abundancia en guanacos, aves y sus buenas pasturas (Moyano 1883, p. 288). Lista (1880) participó de excursiones de caza en Waken-Aiken, siendo testigo de las boleadas y cacerías tehuelches. Estos paradores se vinculaban con una senda que se dirigía hacia el río Santa Cruz (figura 5). Se destaca aquí el interés que ambas repúblicas tenían sobre este sector tan austral y estratégico, solamente ocupado por grupos tehuelches, que constituirá luego uno de los lugares de principal ocupación ganadera ovina.

Unido a la ocupación del estrecho y el amplio dominio de la costa, los grupos tehuelches habrían desarrollado estrategias de aprovechamiento de los restos de naufragios de embarcaciones sobre el océano Atlántico. Esto constituyó un pulso mercantil particular, por el cual fueron reconocidos dentro de las propias colonias criollas (Schmid, 1860 1964).

DISCUSIÓN

De acuerdo con la información histórica, los campamentos, paradores y sendas se localizaban principalmente en los ecosistemas húmedos de los valles del centro y este de la macrorregión, que ofrecían diversas presas de caza mayor y menor, leña, pasturas y agua; recursos críticos para cazadores ecuestres. Asimismo, estos espacios eran valorados por los exploradores como áreas factibles para una posterior colonización, en perspectiva económica ganadera. Es decir, los grupos tehuelches del siglo XIX se establecieron sistemáticamente en lugares reconocidos, ocuparon de manera efectiva amplios territorios y mantuvieron una circulación pautada en el tiempo y espacio. Dinamarquero (Martinic y Prieto 1986) es un espacio extenso, al abrigo natural de cañadones, a lo largo de los cuales se realizaron actividades diversas, con artefactos de cronología muy reciente. Por otro lado, la permanencia en los campamentos del Shehuen -aún sin registro arqueológico-debió ser menor; probablemente, se trataba de un espacio de reunión de varios grupos en tránsito hacia el norte o el sur (Lista, 1880; Musters, 1871 1964).

Figura 5: Ubicación de campamentos, paradores sobre estrecho de Magallanes y sitios arqueológicos. Superior: Moyano (1883); inferior: elaboración propia (2022)

Este ordenamiento implica una compleja organización social, sustentada en prácticas de caza y recolección que permitían el desarrollo del ciclo doméstico y el aprovechamiento de excedentes para la realización de prácticas de intercambio en una escala macrorregional (Mandrini, 2003). A su vez, la incorporación de bienes criollos debió producir una transformación en las formas propias de producción e intercambio; la producción artesanal de cueros o el almacenamiento de plumas de choique muestra la inserción de estos grupos en mercados fronterizos. Más aún, estos productos eran comercializados a través de un intermediario, por lo cual estos grupos se insertaron en las prácticas mercantilizadas solo en una posición marginal. También debió darse una redefinición espacial de las redes de circulación económica de los cazadores a través de cambios en los flujos de circulación que, a la vista de los cronistas, parecen “errantes”; debieron ser visitas pautadas en busca de bienes o mercados.

Respecto del registro arqueológico, los sitios se distribuyen en las zonas del centro y la costa atlántica, lo cual señala que la circulación fue más intensa en esos sectores que hacia el oeste. En concordancia con ello, las prácticas observadas en las crónicas parecieran tener aquí su correlato arqueológico. No obstante, los fechados de Pampa del Asador y de las mesetas del lago Strobel y del Cardiel Chico (tabla 1) alertan respecto de considerar el abandono de las cotas altas o la posible dificultad de los caballos para transitar por esos suelos pedregosos. Por el contrario, la circulación debió suceder sin restricciones en la región (Nuevo Delaunay, 2015). Esta alta movilidad debió estar regida por el sostenimiento del caballo (principalmente en busca de agua y pasturas) como así también por la búsqueda de presas para la caza. Según se ha mencionado en la referencia documental, se habría dado una movilidad residencial en el interior de un territorio propio, con sectores por los cuales el tránsito habría sido menos intensivo que en siglos anteriores (Cirigliano y Pallo, 2019), como en las áreas cercanas a la cordillera o las mesetas basálticas mencionadas, zonas que, por otra parte, serán efectivamente ocupadas durante el siglo XX (Nuevo Delaunay, 2015), cuando los espacios disponibles por fuera de la ganadería ovina son cada vez más escasos y de baja productividad.

Asimismo, esta circulación entre grandes distancias tiene una dirección preponderante norte-sur, de modo que atraviesan las mesetas y planicies del centro de la macrorregión; de manera similar, pudieron haberse dado también las ocupaciones previas, desplazándose por cañadones y bajos lagunares, con amplia disponibilidad de recursos líticos y faunísticos en un paisaje con oferta hídrica, aunque discontinua, como el interfluvio Coyle-Santa Cruz (tabla 1, Carballo Marina, et al. 2000-02; Espinosa et al., 2000).

Por otro lado, si bien resulta complejo para la arqueología reconocer prácticas de intercambio (Barberena, 2005, Saletta, 2015), puede plantearse como interrogante si existían antecedentes de esta práctica, implementada como resultado de la acumulación de artefactos o materias primas para estar equipados al momento del encuentro con otro grupo. ¿Esa acumulación es fruto de un excedente? ¿La aparición de otra población vecina habrá promovido tal acumulación (Holly, 2005)? La ocupación relativamente estable de las cuencas bajas posterior a la Pequeña Edad de Hielo, ¿condujo a prácticas sociales y económicas en esa dirección? Esta posibilidad parece factible de analizar en el registro lítico; la permanencia prolongada en campamentos generaría un excedente de materia prima simplemente por quedar depositado el remanente no utilizado (Surovell, 2009). El uso cada vez más frecuente de basaltos en el sector centro oeste en el Holoceno tardío (Espinosa et al., 2021) podría interpretarse en esa línea.

Para el noroeste de la región, Goñi señala (2013) que la mayor permanencia en un mismo ambiente o nucleamiento promovió la diversificación de la dieta en el interior del grupo y el consumo intensivo de toda la presa. En este caso, ¿cuál habrá sido la estrategia ante la competencia con otros grupos vecinos? De acuerdo con este modelo la saturación del espacio provocó la dispersión hacia otros ambientes más ricos. Es interesante que dos o tres siglos más tarde las crónicas mencionan el consumo de carne/grasa de guanaco, choique, puma o zorrino, además de panes, porotos, arroz. Es decir, grupos ecuestres de alta movilidad, con acceso a diferentes recursos dispersos en el espacio, mantienen una dieta diversificada. Los desplazamientos hacia la costa no solo buscan el abastecimiento de productos de origen criollo para su uso en la actividad mercantil, en el ciclo de intercambio, también son productos para el propio sustento. La consolidación de este ciclo implicó una integración económica activa por parte de los tehuelches a los crecientes mercados fronterizos (tales como Carmen de Patagones, Isla Pavón, Punta Arenas), integrándose a la esfera de circulación de manufacturas de origen europeo y criollo. En consecuencia, los campamentos y paradores tehuelches deben ser considerados como una estructura dinámica y multifacética sujeta a constantes cambios en el tiempo y el espacio debido a distintos factores medioambientales y humanos.

Bajo esta premisa, la cultura material no puede ser interpretada exclusivamente en términos funcionales, sino a la luz de estas lógicas de intercambio, comercio, negociación, prestigio y poder (Barberena, 2005; del Castillo et al., 2011). En este sentido, los estudios de frontera en la escala histórica permiten comprender la multidimensionalidad de perspectivas y de interrelaciones como fluctuaciones dentro del espectro completo de comportamiento tehuelche; en consecuencia, los llamados casos anómalos, utilizados habitualmente en la escala de análisis de poblaciones cazadoras arqueológicas (Borrero, 1989) pueden reinterpretarse. Esto genera expectativas tanto para la ocurrencia de registro arqueológico como para pensar la diversidad de estrategias indígenas en respuesta al momento posterior de ingreso de la ganadería ovina (sensu Nuevo Delaunay, 2015), pivot sobre el que se produce el cambio de la alta circulación y los modos de movilidad tehuelche. Aquí consideramos que el abordaje de esta problemática, y otras que se abren a través de este trabajo, requiere de una escala de análisis que debe ser necesariamente regional, de modo que el promedio del registro arqueológico y documental muestre tendencias y que la existencia de casos particulares pueda ser explicada en ese marco.

CONSIDERACIONES FINALES

Hasta aquí se realizó un acercamiento a la caracterización de los grupos tehuelches de la segunda mitad del siglo XIX, a través de la observación de las tendencias del registro documental, mientras que la información arqueológica brindó un marco de temporalidad mayor para comprender las dinámicas de la ocupación del espacio. Se identificaron los principales campamentos estables o de alta redundancia de ocupación en dos sectores bien definidos: margen norte del estrecho de Magallanes y el valle del río Shehuen o Chalía.

Las marcadas discontinuidades en la ocupación del espacio por parte de estos grupos como así también la elevada movilidad residencial no obstaculizaron la existencia de una relativa integración territorial dentro del área de estudio. Este extenso espacio, considerado por Lista (1880) como el “País de los tehuelches”, estaba conectado por medio de sendas, donde los campamentos y paradores eran frecuentemente ocupados y tenían denominación propia. En la escala de este territorio se reconocen espacios explotados de forma intensiva por grupos pequeños y, a su vez, zonas de tránsito que permiten la integración comercial e intercambio en escala aún mayor con otros grupos indígenas y en el juego internacional de la segunda mitad del siglo XIX.

Lo presentado hasta aquí no es concluyente; tuvo el fin de brindar un panorama sobre la diversidad de respuestas que parecen haber dado los grupos tehuelches frente a la aparición de una población colonizadora y reconocer la complejidad del poblamiento reciente en el espacio fronterizo de Santa Cruz.

AGRADECIMIENTOS

Estas investigaciones se realizaron en el marco de una beca interna doctoral CONICET y del PICT-2018/03813. Los autores agradecen los aportes de los evaluadores.

NOTAS

1 En el texto se utilizan ambas denominaciones para referirse al río situado al norte del río Santa Cruz. Shehuen es la referencia que aparece en los documentos de época aquí trabajados, mientras que Chalía es el nombre con el cual figura en la cartografía actual.

2 El término tehuelche es empleado como forma de autoidentificación por distintas comunidades indígenas actuales de la Patagonia Austral, que se reconocen como pertenecientes al Pueblo Tehuelche. Este término es también empleado en distintas fuentes oficiales para designar a los grupos indígenas asentados entre el sur del río Chubut y el estrecho de Magallanes.

Fecha de recepción: 29 de diciembre de 2022

Fecha de aceptación: 10 de agosto de 2023