Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Estudios - Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba

versión On-line ISSN 1852-1568

Estud. - Cent. Estud. Av., Univ. Nac. Córdoba no.27 Córdoba jun. 2012

ARTÍCULOS ORIGINALES

El cuerpo ausente. Representaciones corporales en la frontera de una presencia ausente1

Meri Torras Francès2

Resumen

Este artículo deambula en la frontera de confusión entre el cuerpo y el alma, con el propósito de detenerse en aquellas propuestas fundamentalmente del ámbito científico-artístico, que se asientan en la interpretación de la carne (lo material y visible) para revelar lo invisible (el espíritu, el alma), estableciendo un recorrido por ejemplos que van desde la modernidad a la posmodernidad, desde la fisiognomía al cyborg.

Palabras claves: cuerpo, representación, anatomía, fisiognomía

Abstract

This article reflects on the confusion that is created betweeen the body and the soul. Its purpose is to ponder on those approaches that base themselves on the scientific and artistic territories, and that fundament their proposals in that the flesh, that is, the material and the visible, reveals the invisible, that is the spirit and the soul. I intend to establish and to mark the path of these schemes that go from Modernity to Post-Modernity, parting from physiognomy and ending with the cyborg.

Key words: body, representation, anatomy, physiognomy

El cuerpo ha sido considerado en la tradición occidental como un envoltorio provisional y contingente del sujeto, una suerte de cáscara o cascarón del yo, sometido a las dinámicas conceptuales de dentro/fuera. Así, la identidad residía en un interior profundo e invisible, llámese alma, espíritu y/o razón, que era el espacio depositario igualmente del conocimiento y el saber. Frente a eso, se postulaba un exterior superficial y por supuesto visible, sometido a las leyes de la naturaleza, que actuaba irracionalmente por instinto o a lo sumo por intuición, hecho de materia perecedera: esto es, el cuerpo.

Basta pasearse por los textos de Descartes para percatarse que ni siquiera el padre de un método que lleva su nombre -y sirve para excluir, rechazar y prescindir- , es capaz de preservar incontaminada la pureza de este par conceptual y, dejando para otra ocasión dirimir acerca de la glándula pineal y el tratado de las pasiones, me limitaré a recordar que el filósofo francés ideaba dietas afines a los apetitos de la razón para disciplinamiento de su propio cuerpo. Mi propósito en este texto es deambular justo en la línea fronteriza que separa el cuerpo y lo convierte en un afuera del sistema de pares conceptuales al que poco más arriba me refería, especialmente el de invisibilidad/visibilidad (aunque obviamente todos ellos están interconectados).

En efecto, si bien se presentan como dos entidades puras y monolíticas, contrarias y complementarias, mente y cuerpo no se descartan mutuamente y se interfieren a menudo, especialmente en una dirección: la concreción material corporal visible y accesible sirve -como en las dietas del filósofo- para intervenir sobre la inmaterialidad espiritual, o descifrarla, iluminarla, reconocer el funcionamiento de su determinismo natural, y poder enmendarlo si se juzga preciso y conveniente. Así, el cuerpo muestra signos y apunta señales; se convierte en un texto que se lee en busca de un significado - uno solo- un significante que es posible satisfacer con una adecuada exégesis avezada, experimentada, erudita.

Voy a referir un ejemplo: la sentencia el rostro es el espejo del alma puede sonar hoy en día a una frase hecha y poco más. De todos los códigos que interpretan y por los que el cuerpo dice, aquellos concernientes al rostro han despertado un especial interés, dado que se supone que si es el espejo del alma, lo es -por tanto también- de la esencia (presunta) del ser. Los tratados de fisiognomía (fisis+gnomon: quien conoce la Naturaleza) se remontan a la antigüedad grecolatina: si el primero que se conserva es del siglo III antes de Cristo y se atribuye a Aristóteles, probablemente el más conocido en el período sea el del sofista Polemon, fechado entre el año 88 y el 144 después de Cristo, que fue versionado y traducido, por ejemplo, al árabe. No voy a hacer aquí un seguimiento de las genealogías de esta materia reconocida como ciencia, pero sí que quisiera subrayar en ella una inflexión significativa que podemos relacionar con las conceptualizaciones filosóficas de ser, tener o devenir un cuerpo, y con esta particular encrucijada entre el cuerpo in/visible que perseguimos.

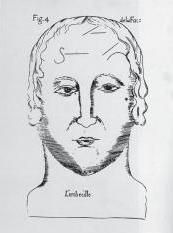

En una primera etapa, la fisiognomía se ubica en el estatismo, funciona como un código interpretativo del rostro que permite conocer, descifrar el carácter verdadero de la persona. Determinada forma de la nariz señala un temperamento agresivo; otra, apunta unos ramalazos de debilidad intolerable y así sucesivamente. En el caso de la imagen que sigue, tenemos el rostro del imbécil:

La fe en la infalibilidad de esta ciencia llevó incluso a la traducción inversa; es decir, no solo a partir de la observación del rostro se derivaba un carácter determinado en la persona, sino que a través del carácter se atrevía a fijar el rostro de la persona muerta, desaparecida o jamás conocida. Los compendios iconobibliográficos dan fe de estos retratos físicos a partir del carácter del sujeto retratado pero jamás visto ni representado. El sujeto muerto, desaparecido, tomaba fantasmalmente materialidad a partir de las leyes de esta ciencia.

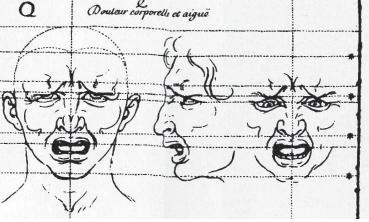

En 1668, el pintor francés Charles Le Brun, en la conferencia sobre la expresión general y particular de las pasiones, dictada en la Academia Real de Pintura y Escultura, introduce en la fisionomía el movimiento. Le Brun presenta 23 rostros que funcionan como una semiótica de las pasiones puesto que recogen (o pretenden recoger) la expresión sintomática universal de cada una de ellas, esto es, como se fijan en el rostro humano. La lección va dirigida a los pintores, con el fin de ofrecerles modos de leer bien lo que luego deberán imitar mejor. Muestro, a continuación, los rostros que expresan el dolor físico agudo y la felicidad:

Después del aporte de Le Brun, el binomio reposo/acción se inscribió tan fuertemente en la ciencia fisiognómica que Lavater, en su ensayo de 1793, propuso distinguir entre la fisiognomía (estática) frente a la pathognomica (el conocimiento del pathos). Traigo esto a colación para poner de manifiesto como está detrás el debate entre la relación del alma y el cuerpo y, en definitiva, si el cuerpo es lo que somos o lo que tenemos... El código Le Brun, no obstante, mantenía un rostro neutro, inexpresivo, atribuido al de la muerte del sujeto, cuando las relaciones de éste y el cuerpo parecen haber finalizado y se mora presuntamente en otra parte. Pero retomemos este aspecto desde otro ámbito y abandonemos definitivamente la fisiognomía que he traído a colación aquí para dar cuenta de cómo cuerpo y espíritu se entrecruzan, y cómo el cuerpo se lee como signo, síntoma.

También como prueba y evidencia. Apelo aquí a la pericia con que en la conocida serie televisiva CSI, Grissom lee los cuerpos muertos, expuestos abyectamente ante nuestros ojos, que le cuentan la verdad que ha de desarticular -precisamente- las mentiras de los vivos.3 Pero se la cuentan como secreto; se trata de una verdad oculta incluso para quien la ha provocado (la persona que ha cometido el crimen y se ha esforzado en borrar sus huellas), una verdad inscrita en el cuerpo, tan revelador para el científico forense y absolutamente mudo para aquellos y aquellas que no poseemos ese saber. No obstante, el cuerpo interior -ausente, por invisible- no siempre se ha presentado ante los ojos de la ciencia como un libro abierto susceptible de ser leído desde un sistema hermenéutico tan estable. O no al menos a los ojos de los artistas que miraban los ojos de la ciencia. Repárese en este antepasado del investigador forense de Las Vegas:

Pareciera que para el anatomista que da título a esta tela de 1869, Der Anatom,debida al pincel del alemán Gabriel Von Max, tanto el cuerpo visible que se expone ante sus ojos (y él colabora que se exponga más con su gesto) como el que inmediatamente después se revelará a golpe de bisturí, desvelan más preguntas que respuestas. Elisabeth Bronfen, en un libro publicado en 1992, con el título envidiable de Over her dead Body,4 se refiere al lienzo de Von Max y lo sitúa entre dos corrientes finiseculares: de un lado, la antropología positivista que se centraba en el estudio de la naturaleza humana y, por otro lado, el espiritualismo y su especulación -y fascinación- por la existencia de un más allá de la vida terrenal, de la materia corporal.

El cuerpo de esta joven y hermosa mujer muerta -el tema poético más bello del mundo, si hemos de creer a Edgar Allan Poe-, recientemente muerta (porque no hay ni un solo signo de inicios de putrefacción) parece sumir el anatomista en un instante de duda (o en un mar de dudas). ¿Cómo interpretar -se pregunta Bronfen- el gesto ambivalente de la mano del anatomista (en cuyo dedo, me atrevo a añadir, brilla el oro de una alianza matrimonial)? ¿Qué relación guardan esos dos cuerpos con los objetos muertos y vivos que conforman la escena? Por ejemplo las calaveras, una parece de simio, los libros, el microscopio y los manuscritos de la cabeza y, a la altura de las rodillas, esa especie de mariposa nocturna. En griego alma y mariposa obedecen al mismo vocablo (psyché). Cuando alguien moría, su psyché salía volando por la boca como una mariposa. El cuerpo, por tanto, no es más que un envoltorio transitorio, algo así como el capullo de un gusano que vivirá metamorfoseado después de su muerte. ¿Qué quiere desvelar (literalmente) el gesto del anatomista? ¿Estamos simplemente ante un cuerpo de una mujer muerta o esta representación se trenza con otros discursos y nos aboca a cuestiones sobre, por ejemplo, la sexualidad o la vida espiritual?

El discurso médico ha sido y sigue siendo (a pesar de que ha sufrido inflexiones y ramificaciones innegables) el ámbito por excelencia donde los cuerpos devienen textos, y se leen en pos de un único posible significado. Los síntomas (lo visible) son prueba de algo (oculto y significativo, determinante): la enfermedad. En este sentido, podríamos decir que el cuerpo sano es un cuerpo invisible por callado, puesto que este cuerpo sometido a la mirada médica se objetualiza y se aborda sobre todo como estructura de funcionamiento mecánico, donde los órganos -si todo va bien- están en silencio. Este protocolo de abordaje impera incluso cuando se trata de esas enfermedades denominadas mentales. El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales o DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) las recoge ordenadas por su sintomatología. Una muestra más de entrecruzamiento o -como canta Joaquín Sabina- de que el alma está en el cuerpo; y, también, una posible sospecha de que el cuerpo sano enmudecido de la medicina más tradicional -ese cuerpo callado al que me refería más arriba- deviene a menudo un cuerpo (a)callado, amordazado; un cuerpo cuyo discurso no se escucha y se afana por borrarse, silenciarse.

El cuerpo, por lo tanto, en la dinámica de los binomios que recordábamos más arriba, no es la mente (ni el alma ni el espíritu ni la razón), pero funciona como lo otro exterior constituyente; aquello que es necesario para que espíritu, alma, conocimiento... puedan llegar a ser: el contorno de sus límites de posibilidad, un reverso, al que se condena todo lo que amenaza la pureza del uno. El propósito que viene articulando este texto es el de tomar este gran ausente que ha sido el cuerpo (convertido hasta anteayer en el otro prescindible y subalterno del pensamiento occidental) y pensarlo en esa frontera, en el entrecruzamiento, allí donde aparece contaminante, opaco, allí donde articula sentidos puede que en un principio disonantes, agramaticales, pero altamente significativos.

Tal vez por deformación de formación (mi área es la teoría de la literatura y la literatura comparada), propongo pensar el cuerpo como un texto. Los enfoques estructuralistas dieron autonomía al texto y al lector frente a la tiranía (y cito a Barthes) del autor-dios, el único que parecía poder dotar de significado auténtico al texto. Con el posestructuralismo -especialmente con la deconstrucción- el texto se presenta como un sistema relacional, donde sus integrantes se definen por contraste, es decir por aquellos otros signos que están en principio ausentes pero podrían estar (ausencia presente), y cuyo significado pleno se pospone infinitamente: un significante que nos lleva a otro significante, exactamente igual que en el diccionario una palabra nos remite a otra. Diseminado en la red intertextual, el significado de un texto nunca se satura, nunca se completa de forma total.

Desde este enfoque, podemos entender que el cuerpo se dota de su subjetividad en tanto que significante entrecruzado por una red discursiva cultural, que le otorga una individualidad pero, a la vez, lo sujeta (subiecta). La identidad postmetafísica es una identidad que (como el significado de un texto) está en proceso (diría incluso en el proceso), en el hacerse del texto y aparece igualmente falta de un cierre definitivo, de ese significado que sature nuestro yo, de una esencia en definitiva. Carolee Schneeman, artista performer norteamericana, nos invitaba a volver al cuerpo, al sitio -decía ella- en que todas las contradicciones del discurso occidental tienen lugar.

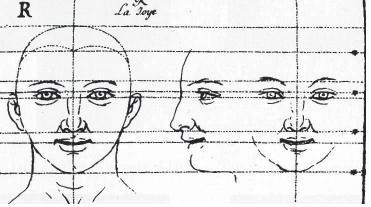

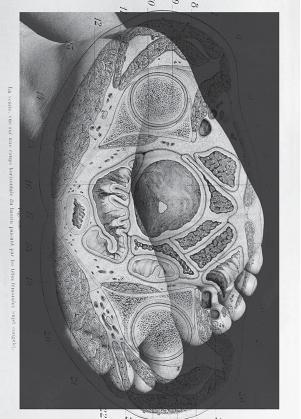

Y siguiendo está línea a propósito de la constitución discursiva de la subjetividad en un proceso intertextual (en el sentido apuntado más arriba), y sin abandonar el arte, voy a terminar este texto con una incursión fugaz en la obra de dos fotógrafas mexicanas, nacidas ambas en 1967: Tatiana Parcero y Adriana Calatayud.5 La sintaxis que rige la obra fotográfica de Calatayud y Parcero es la superposición. Así, en la serie Monografías (1995), Adriana Calatayud une a los cuerpos la representación anatómica de los mismos, de modo que revela el interior según la representación ortodoxa que es la que gobierna, por ejemplo, las acciones que operan sobre los cuerpos en procesos médicos, pero también la del dibujo artístico (porque en definitiva las láminas anatómicas deben mucho a la pericia de ilustradores, antes de que la tecnología brindara las radiografías, las ecografías, los TACs, las mamografías, etc.). Se confrontan aquí dos convenciones relacionadas: el cuerpo fotografiado y la representación anatómica. ¿Cuál de las dos podría considerarse más real? En cualquier caso, la coincidencia de ambas, lejos de ser tranquilizadora, nos lleva al extrañamiento, entre otras cosas a la percepción de un@mism@ como otr@.

© Adriana Calatayud

Las representaciones anatómicas coincidentes visualizan, por un lado, nuestro interior mostrando que ni lo conocemos ni nos reconocemos en él, puesto que esas láminas borran la diferencia bajo el formato estándar. Por otro lado, se convierten en un vestido de adentro cubriendo el afuera, y revelan que sobre nuestra desnudez se proyecta un modelo, prêt à porter ante cualquier circunstancia que nos haga inteligibles de determinada manera (por ejemplo una operación quirúrgica, en un quirófano).

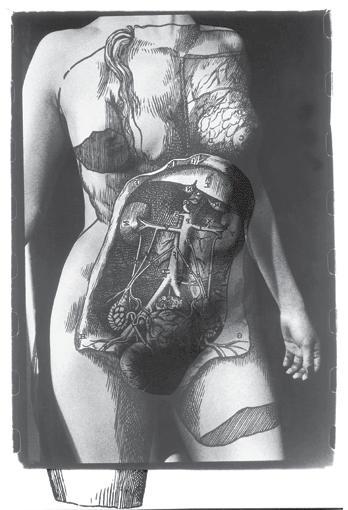

© Tatiana Parcero

Tatiana Parcero recorre igualmente a las ilustraciones anatómicas para tatuar el cuerpo al desnudo -si es que el cuerpo alguna vez puede estar al desnudo (Barthes dice que en cualquier caso va vestido de desnudo)- aunque, en las fotografías de Parcero, a menudo acontece -por un lado- la dislocación; es decir, anatomía externa y anatomía interna no coinciden; y además -por otro lado- el cuerpo que se forma de ambas representaciones es el suyo propio. De ahí que la crítica, a menudo, entienda más fácilmente la obra de Parcero como autorretrato a partir de procesos de desdoblamiento (que no la de Calatayud) aunque a mi entender en ambos casos hay una indagación sobre la subjetividad y los procesos que la conforman en su doble dimensión de individuo (ser, estar y devenir individual) pero sujeto, esto es vinculado a unos parámetros constitutivos.

©Tatiana Parcero

Volviendo a la obra de Parcero, particularmente reveladoras son, en este sentido, las Cartografías llamadas -con un guiño irónico- del Nuevo Mundo, donde aparece su cuerpo -en estado avanzado de embarazo- sobre el que se proyectan ya no láminas desubicadas, como en los pies, sino mapas,6 que no es tan distinto: se trata de un modo de representación destinado al control y a la sistematización de un territorio, un modo de poseerlo.

Para cerrar me gustaría detenerme muy brevemente en el trabajo que la artista Alexia Wright presentó en 1998, indagando en lo que se denomina «síndrome del miembro fantasma», que consiste en la sensación de seguir teniendo, de notar, un miembro del cuerpo que ha sido amputado. De nuevo, una presencia ausente que he agrupado bajo el sintagma de cuerpo resonante.7

© Alexia Wright

Alexia Wright fotografió y entrevistó a distintas personas, preguntándoles por esta cuestión. Ell@s explicaron como era su percepción de la presencia del miembro ausente. Wright manipuló digitalmente las imágenes, y el resultado es esto que están viendo.

Se me ocurre ahora que, en el breve espacio de este texto, quizás no traté de hacer algo muy distinto de la labor de Wright, en tanto que he abordado el cuerpo como el fantasma que recorre el pensamiento occidental, en la frontera misma de su in/visibilidad, como un juego dinámico de presencias ausentes y ausencias presentes, constituido por los códigos que nos posibilitan reconocernos como otro y con el otro. Este fantasma apunta a lo que Maureen P. Sherlock denomina el doble del cuerpo (y termino con sus palabras):

El cuerpo natural, ese inocente cuerpo sin vergüenza ni nombre, abandonó el jardín del paraíso mucho antes que Adán y Eva, si es que llegó a existir alguna vez. Este cuerpo abstracto que neutralizado tan bien ha servido a la ciencia y filosofía occidentales , enmascara inteligentemente su poder para normalizar, codificar y deificar el cuerpo existencial que regula. Este conceptual doble del cuerpo proclama un cadáver fijo e inmutable; determinado por la naturaleza, dios y el Estado como repetición universal de lo mismo. Disfrazada de naturaleza, la cultura evade la historia del cuerpo disciplinado y castigado, el cuerpo sujeto y sujetado, que se produce en contextos institucionales y no es meramente nacido.8

1 Este texto se vincula a la labor del Grupo de Investigación Consolidado Cuerpo y Textualidad (2009SGR-0651), que desarrolla el proyecto FFI2009-09026. Véase http://cositextualitat.uab.cat.

2 Profesora de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universitat Autónoma de Barcelona. Directora del grupo de investigación "Cuerpo y Textualidad" (http://cositextualitat.uab.cat)

3 Cfr. Meri Torras «Muertos pero no mudos: cuerpos y retóricas del desvelamiento en «CSI».

Lectora: revista de dones i textualitat, 11, 2005: 75-92. Texto en pdf: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2229628

4 Elisabeth Bronfen, Over her dead Body. Death, femininity and the aesthetic. Manchester: Manchester UP, 1992.

5 Desarrollo una lectura más amplia de la obra de ambas fotógrafas en «Mapa, territorio i cos. Les cartografies corporals d'Adriana Calatayud i Tatiana Parcero», del volumen A flor de text. Representacions de la corporeïtat als llenguatges artístics, editado por Noemí Acedo y Aina Pérez. Barcelona, Editorial UOC (Cuerpos que cuentan, 8): 47-55.

6 Remito al ensayo de Estrella de Diego, Contra el mapa. Disturbios en la geografía colonial de Occidente. Madrid: Siruela, 2008.

7 Estoy preparando un ensayo titulado «Des/Integridades identitarias: las fronteras corporales de la completitud», para el libro titulado Prácticas corporales: Performatividad y género, editado próximamente por «El cuerpo descifrado» y La Cifra Editorial, en México.

8 Maureen P. Sherlock,»El doble del cuerpo», en La certeza vulnerable. Cuerpo y fotografía en el siglo XXI , ed. David Pérez, Gustavo Gili, Barcelona, 2004: 85.