Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Estudios - Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba

versión On-line ISSN 1852-1568

Estud. - Cent. Estud. Av., Univ. Nac. Córdoba no.31 Córdoba jun. 2014

ARTICULOS ORIGINALES

Redes y espacios de sociabilidad intelectuales en la entreguerras: Un estudio sobre la Revista de Economía Argentina1

Natacha Bacolla2

Resumen:

En el presente trabajo se analizar la Revista de Economía Argentina en tanto espacio de sociabilidad, esto es como medio dinámico donde se intersectan una amplia gama de relaciones individuales y grupales, y no sólo como mera compiladora de escritos. Postulando, en ese registro, la pluralidad de orientaciones reconocibles en la publicación, tanto en relación a quienes participan en ella, sus vinculaciones institucionales, organización interna, como a los tópicos temáticos y propuestas quemoviliza. La estructura del presente artículo propone, en primer lugar, una descripción general de la publicación, indagando sobre las características de la misma que pueden explicar su longevidad y difusión. En segundo lugar, en los dos apartados siguientes explora, por una parte, los perfiles de las trayectorias de los principales participantes del colectivo editorial, y por otra, las relaciones proyectadas por la publicación hacia la sociedad, esto es los criterios de legitimidad que invoca. En tercer lugar, analiza las inflexiones en las temáticas y contenidos difundidos. Por último, esta visión de conjunto permite establecer los parámetros a partir de los cuales validar la periodización que se propone para el análisis de la revista.

Palabras clave: Revista de Economía Argentina – sociabilidad – redes.

Abstract:

In the present work, we analyze the Journal of Economics Argentina as a sociability space; that is as a dynamic environment where a wide range of individual and group relationships intersect, and not just as mere compiler. We postulate, in that record, the plurality of recognizable guidelines in the publication, both in relation to those involved in it , their institutional linkages , internal organization, and the topics and proposals that mobilized. In this article we offer first an overview of the publication, inquiring about the features that may explain its longevity and diffusion. In the next two sections we firstly explore the trajectory profiles of the main participants; and secondly, the image projected by the publication, and the legitimacy criteria invoked. Thirdly, we analyze the content and thematic inflections. Finally, this overview can set the parameters from which validate the periodization proposed for the analysis of the magazine.

Keywords: Revista de Economía Argentina – sociability – networks.

Introducción

La Revista de Economía Argentina3 formó parte del dinámico universo de publicaciones periódicas que circularon en el país durante las primeras décadas del siglo XX. Fuente asidua de consulta en la historia económica y política, ha quedado imbricada a una imagen fuertemente crítica al consenso económico de época. Perfil principalmente emergente de los pioneros análisis introductorios de Juan Llach a una compilación de sus textos, editada por el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) en los años ochenta (Llach, 1985). Tanto este trabajo como otro de su autoría, aquel clásico artículo sobre el plan Pinedo, subrayan la conexión entre las críticas al liberalismo económico, las ideas industrialistas, las políticas económicas nacionalistas y los sectores corporativos afines a la trayectoria de la Revista. En esa dirección ha sido también estudiada como una de las fuentes y hogar de cuadros de las políticas económicas del primer plan quinquenal peronista (Belini, 2006; Llach, 1984). Sin embargo en sus primeros veinticinco años de vida es posible delinear otros matices. Múltiples facetas que la presentan

como un escenario relevante para examinar y explicar las relaciones entre política y construcción de conocimiento sobre la sociedad en el escenario de la entreguerras en Argentina.

En el presente trabajo se analizar la REA en tanto espacio de sociabilidad, esto es como señala Charles Prochasson, entendiendo a la revista como medio dinámico donde se intersectan una amplia gama de relaciones individuales y grupales, y no sólo como mera compiladora de escritos (Prochasson, 1999). Postulando, en ese registro, la pluralidad de orientaciones reconocibles en la publicación, tanto en relación a quienes participan en ella, sus vinculaciones

institucionales, organización interna, como a los tópicos temáticos y propuestas que moviliza.

La estructura del presente artículo propone, en primer lugar, una descripción general de la publicación, indagando sobre las características de la misma que pueden explicar su longevidad y difusión. En segundo lugar, en los dos apartados siguientes explora, por una parte, los perfiles de las trayectorias de los principales participantes del colectivo editorial, y por otra, las relaciones proyectadas por la publicación hacia la sociedad, esto es los criterios de legitimidad que invoca. En tercer lugar, analiza las inflexiones en las temáticas y contenidos difundidos. Por último, esta visión de conjunto permite establecer los parámetros a partir de los cuales validar la periodización que se propone para el análisis de la REA.

I. La REA: organización, financiamiento y espacios de circulación.

La Revista de Economía Argentina inició su circulación en julio de 1918, impulsada por una conocida y polifacética figura de la época: el ingeniero Alejandro Bunge. Su edición se mantuvo hasta 1952, aunque desde 1943 –año en que fallece su fundador– alternará su periodicidad, históricamente mensual, a períodos con aparición bimestral y trimestral hasta su cierre.

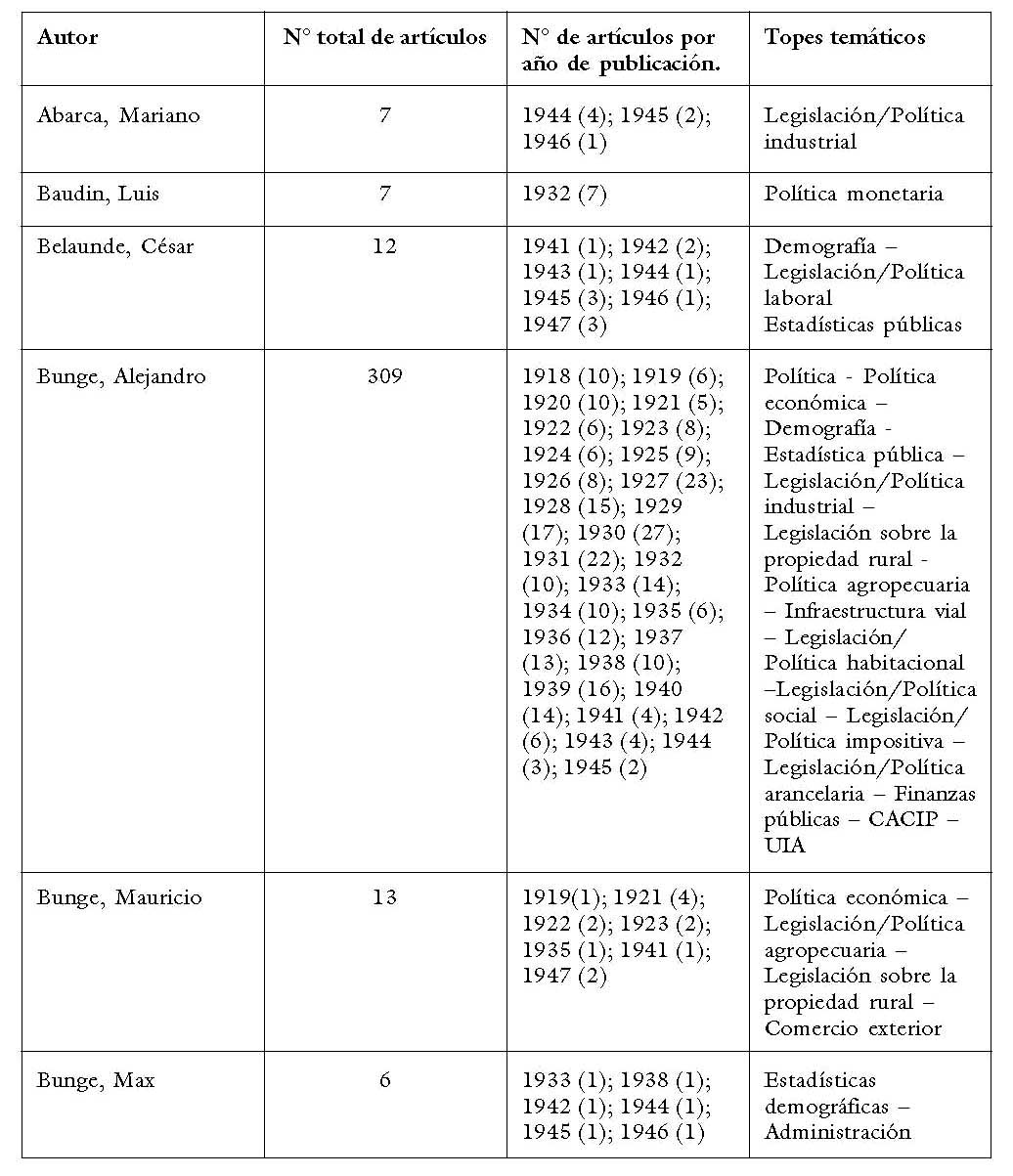

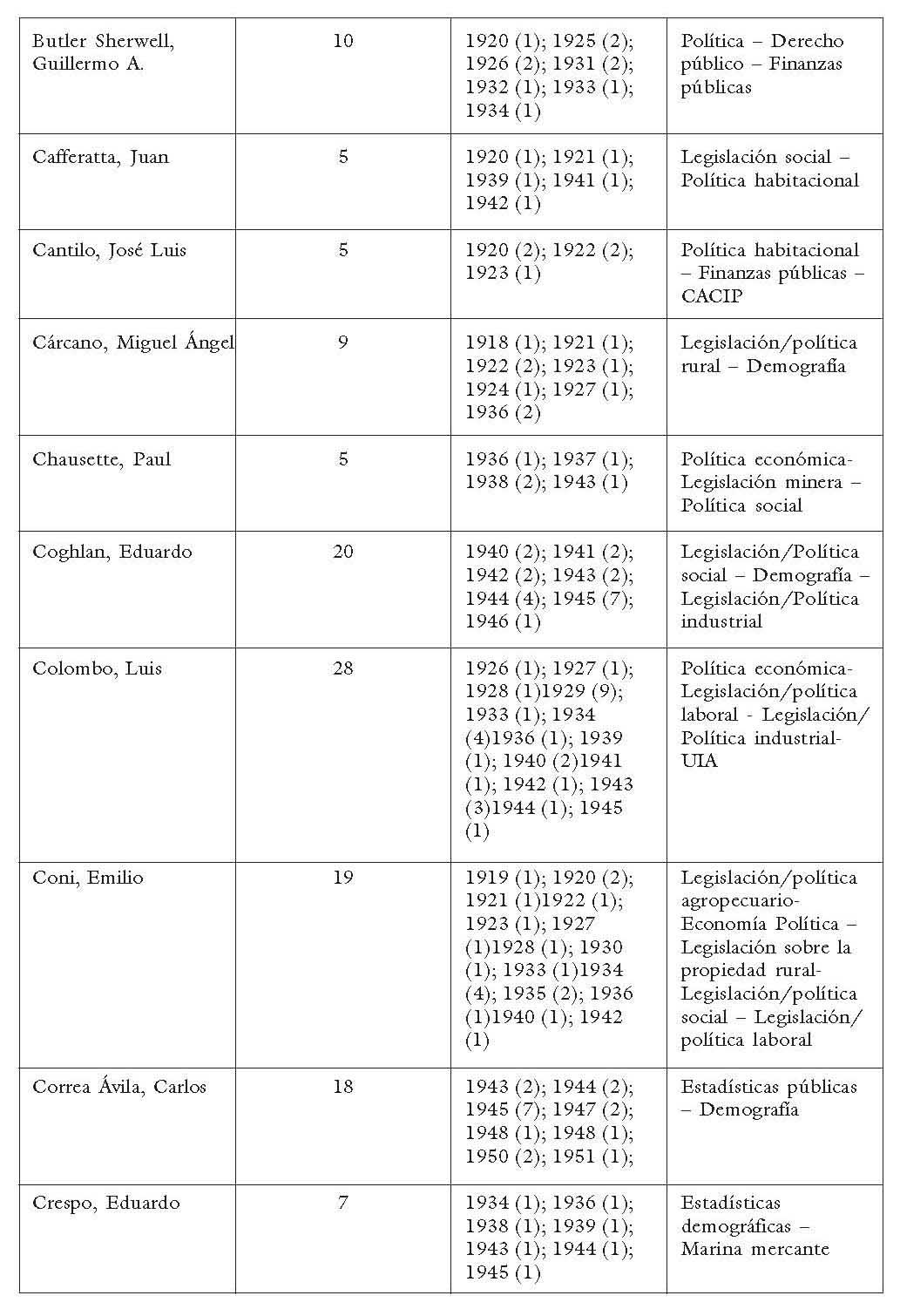

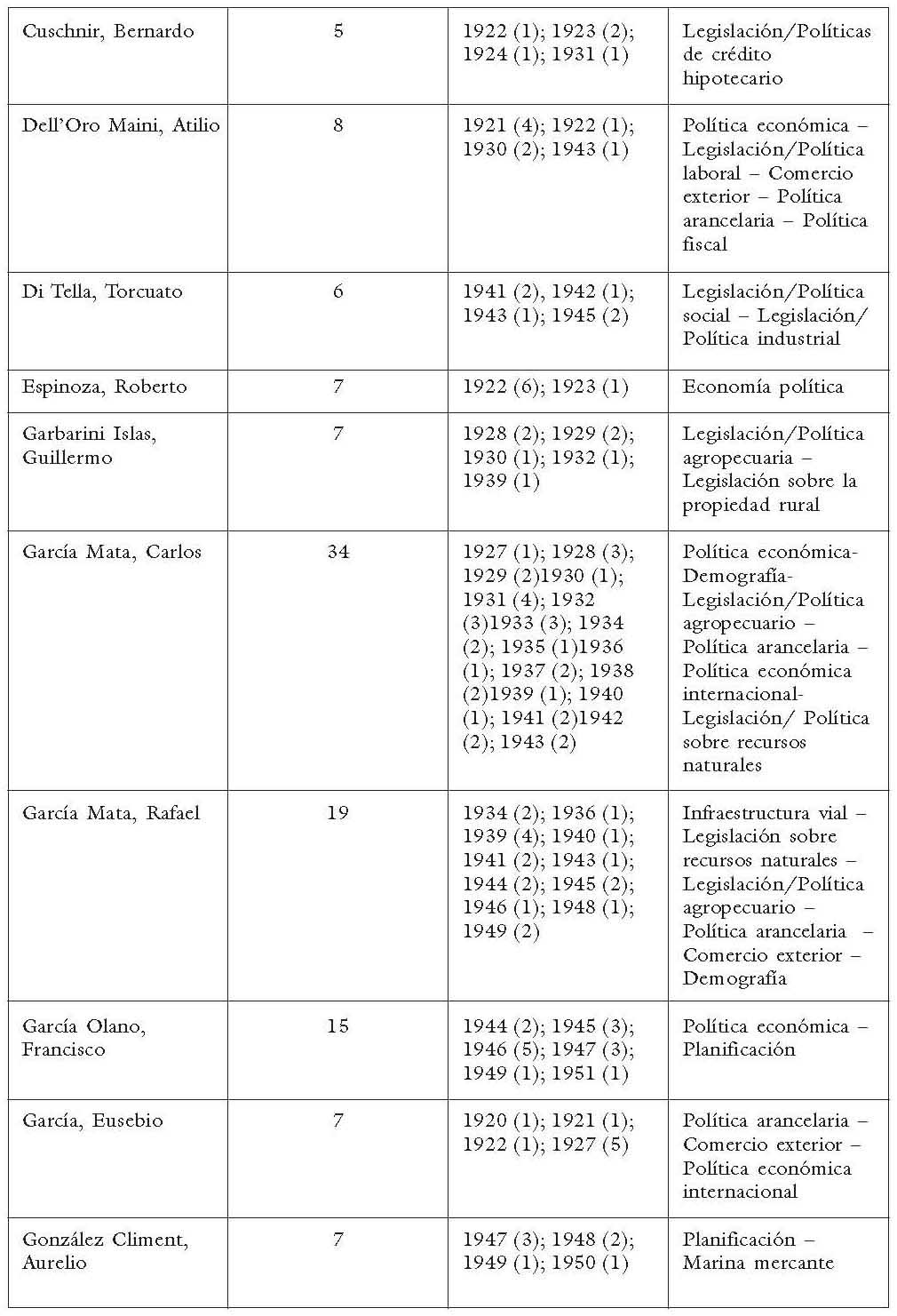

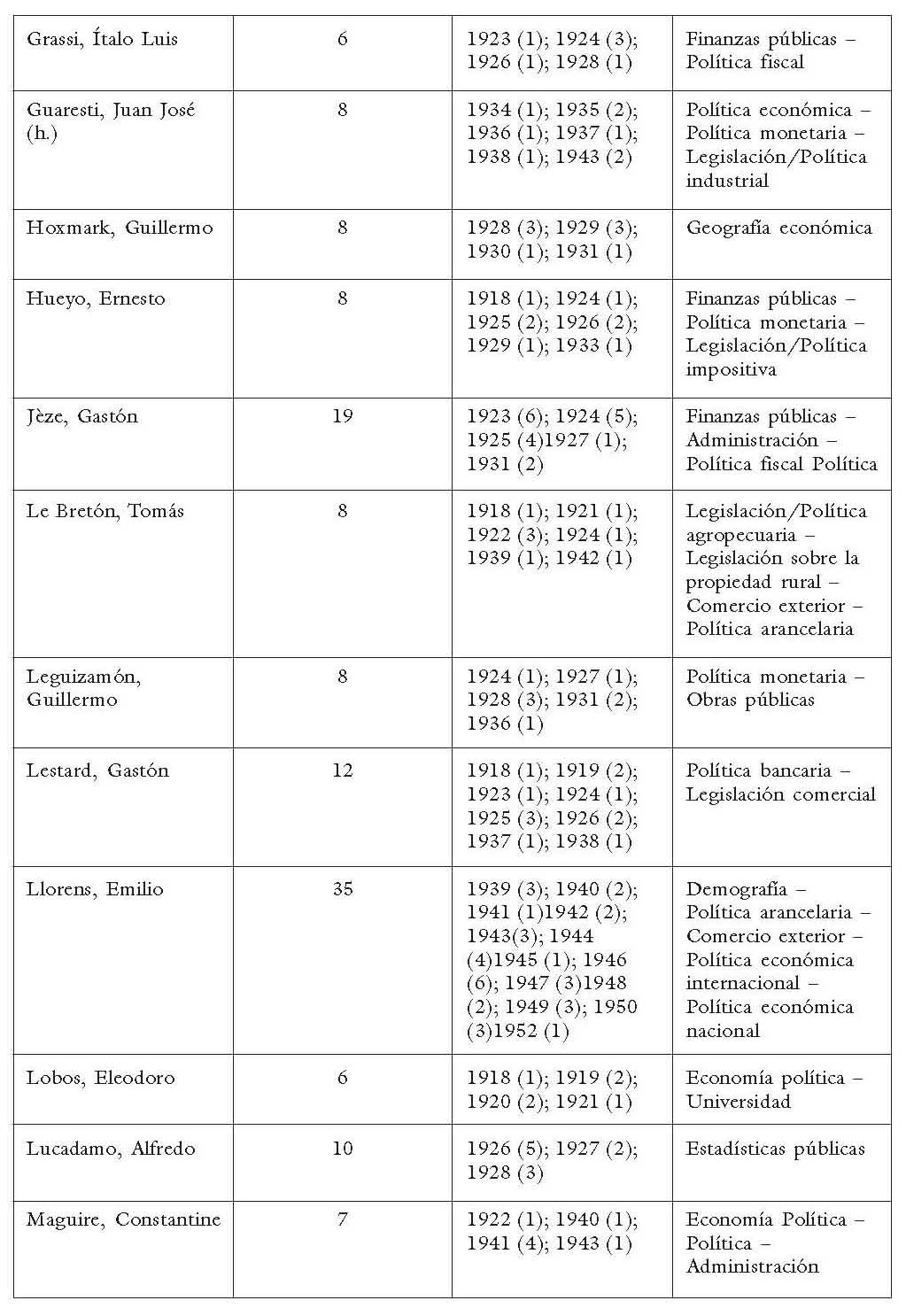

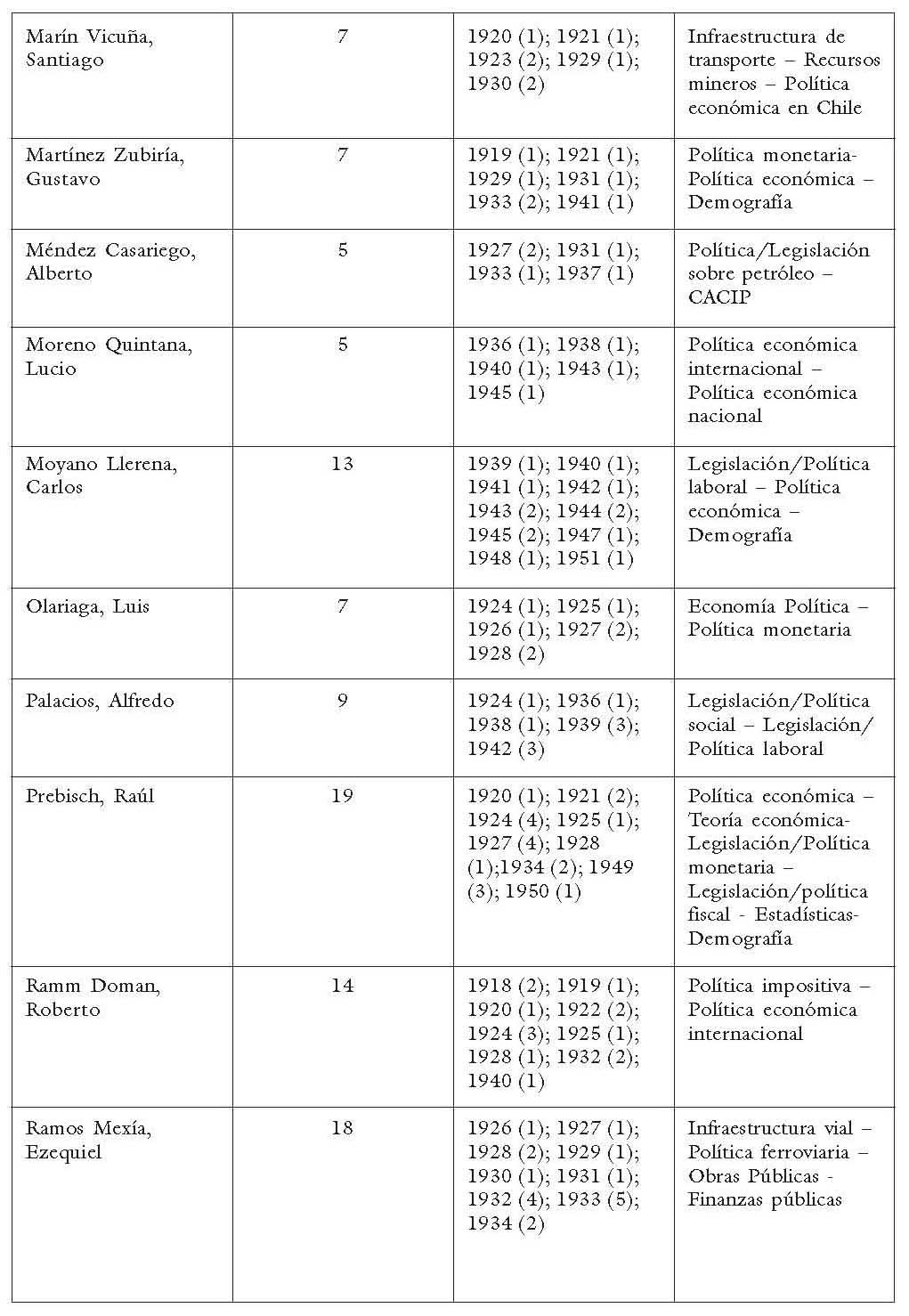

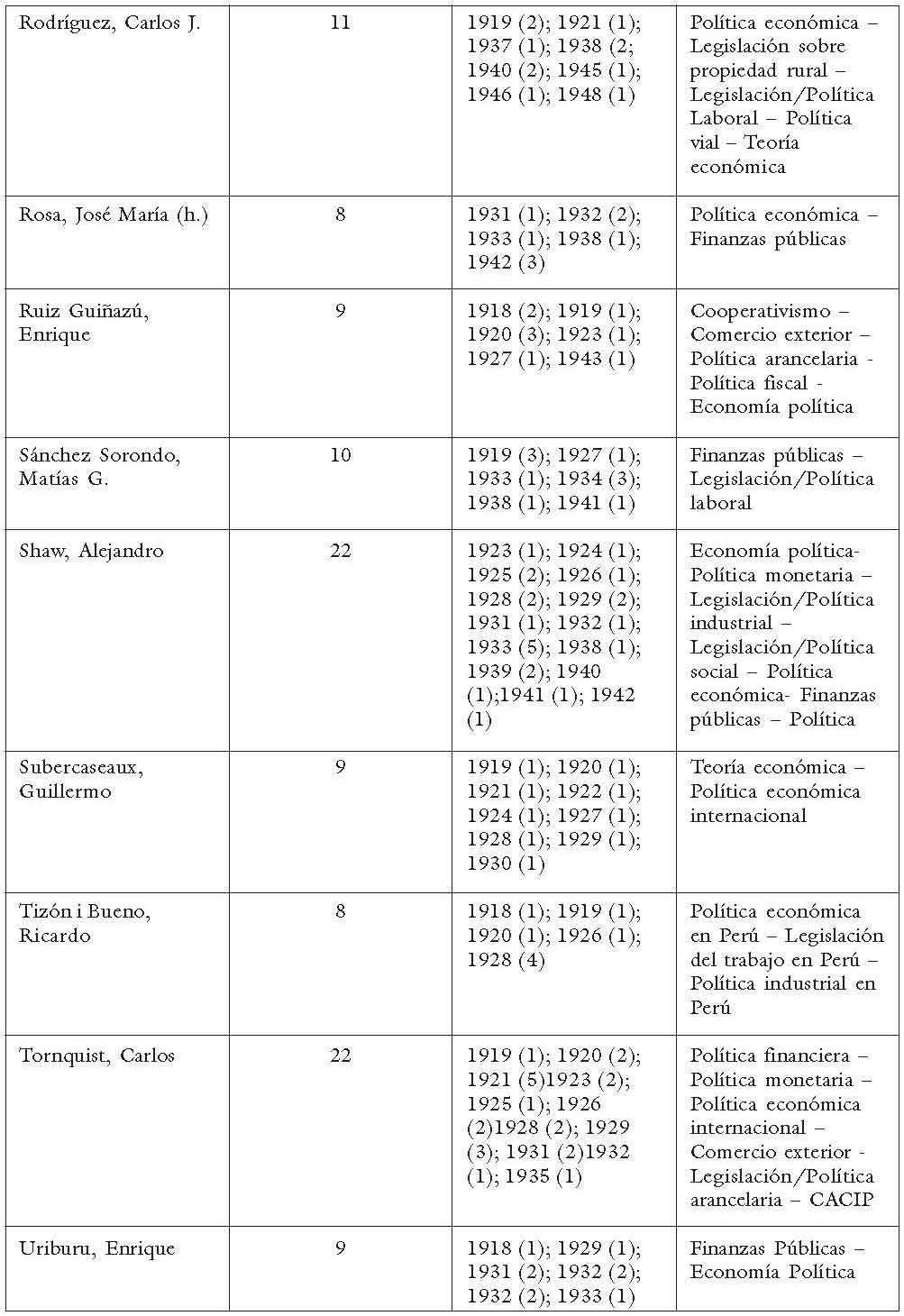

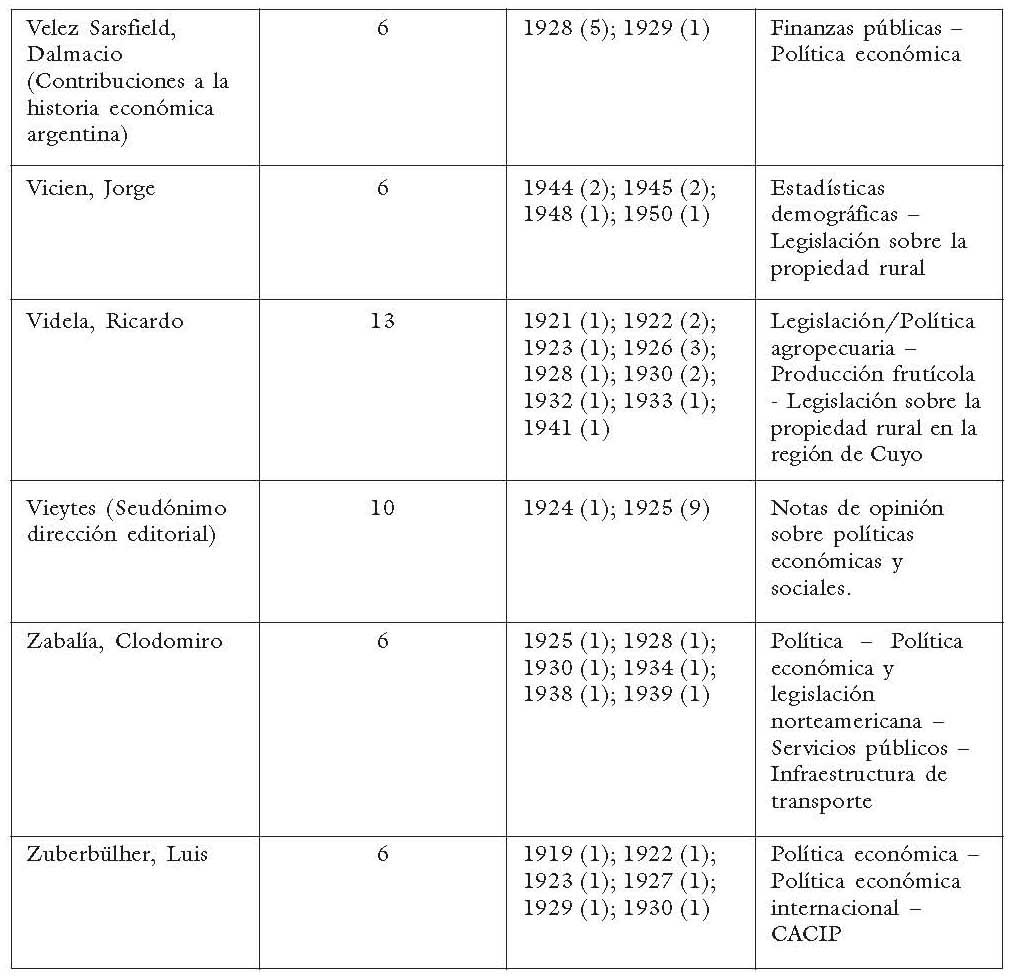

Una multiplicidad de temas y plumas poblaron sus páginas, a pesar que, la impronta principal de la publicación perteneció en la mayor parte de su recorrido a las líneas de reflexión bungeanas. Como señala en su sistematización Saccavino de Roca, de los 1575 artículos que suman los índices de la revista, alrededor de un 20 por ciento fueron intervenciones de su fundador. El resto de los colaboradores, considerados en forma individual sumaron un promedio de 10 intervenciones, un número nimio frente a los 309 de Alejandro Bunge (Saccavino de Roca, 2003; Pantaleón, 2004). Sin embargo, ese disperso universo de voces que formaron el 80 por ciento restante de las contribuciones, impuso también sus rasgos al conjunto de la edición y proporciona datos sobre el perfil editorial (Cuadro I del Anexo).

Estructuralmente la Revista tiene varias secciones claramente identificables. Primeramente un apartado de análisis gráfico de hechos económicos que aborda temas variados –demografía, datos sobre niveles de producción y precios de los sectores primarios, industriales y de servicios, datos de la hacienda pública, presupuestos estatales tanto nacional como de provincias, comercio exterior e interno argentino, costo de la vida, variación de precios de bienes y materias primas, estadísticas de desempeños comerciales, circulación monetaria, existencias de oro y circulación fiduciaria, entre otros–. Un segundo conjunto es aquel constituido por lo que se denominan contribuciones, que en general compilan una serie de intervenciones –en promedio no más de tres por número– en ocasiones precedidas por las del propio director, y temáticamente vinculadas a tópicos de particular actualidad. Aunque una porción de dichos artículos fueron originalmente escritos para la REA, otro buen número lo constituían transcripciones de conferencias o artículos editados en otros medios, incluso entrevistas hechas por periódicos y hacia la década del ’30, se agregarían versiones escritas de disertaciones realizadas por radiodifusión. Cabe señalar también, como se constata en las notas de la redacción, que parcialidades de estas intervenciones originales fueron objeto de publicación en un formato reducido, pero al mismo tiempo, en diarios de gran tirada, principalmente –aunque no únicos– los más vinculados a la REA: La Nación y La Prensa. Un tercer bloque son las series estadísticas sobre diversos rubros que aparecen con actualizaciones constantes y son producto tanto de investigaciones y análisis del equipo de la revista, como de indagaciones de reparticiones oficiales y otros organismos. Un último apartado reúne «informes, notas y comentarios» que compilan recensiones bibliográficas de libros recomendados, artículos de periódicos nacionales e internacionales consideradas relevantes por la dirección, informaciones sobre actividades académicas y culturales. Además de la habitual entrega de información estadística que en distintos rubros publicaba la revista, la misma ofrecía – sistemáticamente al menos desde finales de los años ’20– de forma gratuita para sus suscriptores los servicios de su «Departamento de Informaciones Estadísticas» sobre datos específicos de la economía argentina. Desde 1933 agregó dos rubros de informaciones adicionales denominados «Movimientos mensuales», con análisis numérico y gráfico de índices relativos a la economía argentina y una «Sección Financiera». Desde el número 137 de noviembre de 1929 se editarán en inglés volúmenes trimestrales que resumen la edición castellana.

Por las características de la publicación, con contenidos específicamente económicos y estadísticos, fue una experiencia particularmente longeva para la época. También su circulación y número de tirada muestra cierta excepcionalidad. Los 7.500 ejemplares –ya en los tempranos años veinte– constituyen un volumen importante frente a otras publicaciones especializadas: por ejemplo los alrededor de 3000 de la Revista de Ciencias Económicas o la Revista Argentina de Ciencias Políticas. Además, los circuitos de distribución de la REA, como se consigna en la propia revista, fueron muy amplios – extendidos por la difusión de algunos de sus artículos en simultáneo con La Prensa, La Razón y La Nación–. Entre dichos ámbitos pueden mencionarse: organismos públicos municipales, provinciales y nacionales, instituciones educativas, bibliotecas universitarias y populares, barcos transatlánticos, grandes hoteles tanto porteños como del interior y espacios de sociabilidad como el Club Alemán, Jockey Club, Yacht Club, entre otros. El mismo hecho, ya mencionado, que desde noviembre de 1929 se comenzara a realizar una edición en inglés y desde 1933 agregara un rubro de información financiera, ilustra la amplitud de los ámbitos de difusión de la misma, que no concluían en las fronteras del público especialista.

Una explicación para esto puede encontrarse en parte, en otra particularidad de esta revista: su financiamiento independiente, por las suscripciones y la publicidad tanto pública como privada.4 Esta última no tuvo un perfil totalmente constante y pueden señalarse ciertas transformaciones a fines de los años veinte. Resumiendo sus características podríamos indicar algunos elementos.

En primer lugar, en la década inicial de la publicación sus principales anunciantes se concentraban en bancos, seguros, organismos financieros y Ferrocarriles del Estado. Entre las instituciones bancarias de origen extranjero que publicitaban en la revista se encontraban: The First National Bank of Boston; The National City Bank of New York; Banco Anglo Sudamericano; Banco Español del Río de la Plata y Banco Alemán Transatlántico. También se contaban en este rubro anunciantes de casas bancarias nacionales con respaldo estatal: Banco Hipotecario Nacional, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires; como así también conglomerados que entrelazan participación extranjera y diversos intereses sectoriales, como la Casa Ernesto Tornquist y Cia. Ltda., Banco «El hogar argentino» y La exportadora argentina.

No menos numerosas eran las compañías de seguros, tanto extranjeras, con sucursales en el país, como nacionales. Entre las primeras: Guarranty Trust Company of New York; Leng, Roberts and Co –que también ofrecía otros servicios financieros–; y de origen local: La Positiva compañía de seguros, Fénix del Norte, y La Buenos Aires Compañía de Seguros (relacionada con la ya mencionada Casa Ernesto Tornquist y cuyo director era Carlos A. Tornquist, un relativamente asiduo colaborador de la REA como veremos).

Dentro de este espectro, casi como una excepcionalidad, merece un lugar aparte la incorporación entre los anuncios, desde su fundación y durante casi un lustro, de la publicación internacional de Estadística: Metron, cuyo director y propietario era el reconocido estadístico italiano Corrado Gini.5 En la mencionada publicidad se explicitaban los nombres que componían su comité de dirección, donde figuraban personalidades como Major Greenwood –reconocido como un pionero en las estadísticas epidemiológicas británicas– Emanuel Czuber –maestro del propio Gini– Antonio Flores de Lemus –figura ligada al estudio de las finanzas públicas españolas– George Knibbs –economista y estadístico australiano de eminente trayectoria en relación a los estudios sobre coeficientes monetarios– y una larga lista que incluía al propio director de la REA.

En segundo lugar, desde los números finales de la década de 1920 se incorporaría un nuevo perfil de auspiciantes, principalmente vinculados a empresas industriales y de servicios. Entre aquellos constantes durante la década de 1930 pueden mencionarse en el rubro servicios varias empresas «emblemáticas » con participación de capitales externos: Compañía Hispanoamericana de Electricidad (CHADE), Compañía del Ferrocarril Oeste (FCO), Ferrocarril del Sud (para sus secciones: Oficina de colonización y Servicio de automóviles de veraneante) y Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata. Dentro del espectro de empresas fabriles cabe mencionar: Fábricas de Cemento Loma Negra, Compañía Argentina de Cemento Portland6, Empresa Constructora Georges L’Enfan; Compañía General Fabril Financiera (ex Compañía General de Fósforos, la cual constituía uno de los principales conglomerados empresarios argentinos de integración vertical)7, Nafta Wico Standard8, Fábrica de aceite comestibles y otros de García Hnos. y la Cervecería Quilmes. Entre las entidades con actividades en el sector financiero aquellas que permanecían en este abanico de anunciantes se cuentan: Banco de la Provincia de Buenos Aires, Casa Bancaria Ernesto Tornquist & Co, además de estudios y empresas de la familia Bunge (principalmente el Estudio Bunge y Zavalía y la Escribanía Max Bunge).

En tercer lugar y en relación al mencionado arco de aportantes publicitarios es posible extraer una serie de corolarios que agregan densidad al perfil de la REA; ubicándola en las intersecciones de intereses económicos claves del esquema de relaciones internacionales, tanto comerciales como financieras de la Argentina de la primera mitad del siglo XX; articulado principalmente en torno a los vínculos triangulados con Gran Bretaña y Estados Unidos. Dinámica de inserción internacional de la economía argentina que se había originado en los años previos a la Gran Guerra. La misma tenía dos componentes centrales. Un lado del triángulo, dinamizado por el fuerte nexo construido en la segunda mitad del siglo XIX con la economía británica, principal mercado de la producción agrícola y ganadera de zona templada del país, origen de la mayor parte de las inversiones en obras de infraestructura y proveedor de manufacturas. A inicios del siglo XX la introducción de ciertos rubros de la producción industrial norteamericana en el comercio de importación del país, generó una brecha en el bilateralismo virtualmente existente con Gran Bretaña. La relación con Inglaterra no fue reemplazada por una nueva vinculación exclusiva con Estados Unidos, sino que generó un nuevo lado, un triángulo comercial, donde los flujos de ambos países con la Argentina adquirieron una dirección unilateral: Gran Bretaña como principal destino de las exportaciones argentinas y Estados Unidos como creciente origen de capital y de las importaciones en rubros de la demanda nacional relacionados con las nuevas tecnologías de la segunda revolución industrial – principalmente, química, mecanización y producción automotriz– rubros en los cuales la industria inglesa no lograba superar su profunda debilidad. Las transacciones financieras reforzaron, en un punto, la lógica de dichas relaciones: la exportación de capital correspondía al nivel de exportación de manufacturas y en el mediano plazo compensaron según algunos autores, la dirección opuesta del comercio en uno y otro lado del triángulo. (Villanueva, 1972; Fodor y O’connell, 1973; Schvartzer, 1996; Gerchunoff y Llach, 1998; Rapoport, 2000).

En ese contexto, del cuadro de anunciantes mencionados y sus variabilidades, pueden extraerse otros corolarios. En primer lugar, la estratégica posición de la mayor parte de ellos en el escenario socioeconómico de la época, factor que aporta elementos para explicar el relativo éxito de este emprendimiento editorial y la amplitud de su tirada, a pesar de sus contenidos especializados –los cuales mutan sus focos de interés en una sintonía bastante cercana al cambio de auspiciantes–. Consecuentemente, podría inferirse como segundo corolario, además de las vinculaciones personales en las actividades de las entidades anunciantes de varios de quienes participaron en la revista –como veremos más adelante–, el valor de la información que difunde la publicación y sus servicios estadísticos para estos agentes en el proceso de toma de decisiones en relación a patrones de inversión, relaciones gubernamentales, políticas comerciales, etc. –dado que la elaboración por organismos oficiales de varios de esos datos era casi virtualmente inexistente–. 9 En tercer lugar, también es posible a partir de este mapa arriesgar algunas ideas acerca del tipo de «industrialismo» y el tono del «nacionalismo económico» que se defiende desde sus páginas, que no deja de invocar políticas de incentivo a las inversiones externas –ante el escaso volumen de capitales internos–. Nacionalismo, por lo tanto, que no se presenta incompatible con posturas favorables a las vinculaciones con Norteamérica o la continuidad de algunos de los lazos tejidos con la economía británica.

El detalle de anunciantes que publicitaron en los primeros años de vida de la revista, constituye un listado que incorpora una parte importante de las principales casas bancarias norteamericanas que sostuvieron las operaciones comerciales y de capital entre ambos países, como así también entidades financieras ligadas a los intereses británicos y de otros países europeos. En el primer caso: el National City Bank of New York –desde la apertura de su sucursal en Buenos Aires en 1914– el First National Bank of Boston –operando desde 1917– y la Guarranty Trust Company of New York, entre otros. En el segundo: el Banco Alemán Transatlántico –que operaba en el país desde 1893 y que estaba ligada a la experiencia del fundador del grupo Tornquist, Ernesto, en la segunda mitad del siglo XIX–, el Banco Anglo Sudamericano – uno de los principales agentes financieros de los intereses británicos tanto relativos a los negocios ferroviarios como frigoríficos en el país desde finales del siglo XIX10–, la Leng, Roberts and Co –otro conspicuo representante de los intereses de las altas finanzas británicas– y el Banco Español del Río de la

Plata (Fodor y O’connell, 1973, Rapoport, 2000; Regalsky y Barbero, 2002).

Así también la enumeración de sus publicidades desde finales de los años veinte y la década de 1930, constituyen un buen catálogo de los «intereses industriales» y los principales rubros en la composición del producto manufacturero en el período: industrias alimenticias y bebidas; ramas relativas al papel; cementos e industria de la construcción; productos derivados del petróleo. No de menor importancia es el de servicios –puntualmente relativo a telefonía y electricidad–. En esa dirección la composición de los anuncios muestra un desplazamiento que acompaña el cambio de liderazgo económico que a nivel mundial viraba persistentemente hacia la economía americana, sobre todo cuando luego de la Gran Guerra se afiance su condición de acreedor unilateral (Fano, 1985; Villanueva, 1972; Regalsky y Barbero, 2002). Internamente en la publicación, ese cambio en la estructura publicitaria estuvo acompañado, como veremos, por un desplazamiento en los tópicos de los contenidos de artículos e informaciones divulgadas.

II. El colectivo editorial. Una visión de conjunto.

El cuadrante bosquejado de este modo se refuerza cuando nos adentramos en las características, composición y vínculos de las figuras que animaron el staff de la REA. Al respecto es necesario anotar algunos puntos, que sostienen la relevancia del emprendimiento editorial para el análisis de esta coyuntura de la entreguerras y, en ese marco, de las relaciones entre política, sociedad, Estado y producción de conocimiento.

En primer lugar, como ha sido señalado por varios estudios, en el clima reformista de época, las Ciencias Sociales y sus profesionales adquirieron un lugar prominente en la construcción de un nuevo tipo de conocimiento social que tenía como principal móvil sostener sólidamente políticas estatales orientadas al progreso económico, la solución de la «cuestión social» y los nuevos desafíos de la representación política. La creación de espacios institucionales en los que la elaboración y difusión de nuevas formas de conocimiento sobre la economía, la sociedad, y la política pudieran desplegarse fue por tanto un paso clave en dicho proceso (Zimmermann, s/d). En esas coordenadas la REA se constituirá como un ámbito de referencia y confluencia para varios sectores de la elite que continúan sosteniendo diversos enfoques sobre el particular papel del conocimiento en la arquitectura de una reforma de la sociedad argentina en su conjunto11. Hecho que se hace explícito no sólo en la enunciación de su programa inaugural, sino en los criterios de legitimidad que invoca.

En ese registro, y en segundo lugar, si bien su fundación coincide cronológicamente con la reforma universitaria de 1918, no encontramos en ella el clima radical del mismo sino un costado del reformismo universitario que pone el acento de la discusión en la definición de los perfiles de «lo académico ». Tensión que se alimentaba en los cambios introducidos en el proceso de construcción dentro de las universidades de una carrera propiamente académica ligada a la investigación, y la tracción que sobre ello imponía el peso de las corporaciones profesionales (Buchbinder, 2000). Confrontación –entre profesión y ciencia– particularmente presente en la constitución del campo de los economistas (Plotkin, 2006).

En tercer lugar, no es menos relevante recordar que el escenario general de la época estuvo impregnado por las consecuencias políticas del reformismo saenzpeñista, que llevaría a poner en primer plano la tarea de enunciación programática de un conjunto de nociones sobre aquello que debía constituir los mecanismo políticos e institucionales adecuados a una nueva y más transparente relación entre la sociedad y el Estado, en el marco del proyecto reformista.

Ese clima del momento histórico nutre la trayectoria de la Revista y sus actores. Ya que junto a su director, Alejandro Bunge, dieron comienzo al emprendimiento profesores de la Universidad de La Plata y la de Buenos Aires –varios de ellos fundadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA– miembros de la elite porteña y actores de la vida política y económica nacional; que conjugaron la actividad como especialistas en el ámbito privado, en la función pública y en las universidades.

Siguiendo a Llach, podemos distinguir generacionalmente dos grupos. El primero, compuesto por aquellos nacidos a finales del siglo XIX, hombres con claro perfil académico y público que se alejarán tempranamente de la revista. Es el caso, por ejemplo, de Luis Roque Gondra, Carlos J. Rodríguez y Juan José Díaz Arana.12 El segundo conjunto, incorporado en momentos ya consolidados de la REA, compuesto por figuras que en gran parte invocan una relación discipular con Bunge. Entre ellos, además de dos de los hijos del

director: los hermanos García Mata, Emilio Llorens, César H. Belaúnde, Eduardo A. Coghlan, Carlos Luzzetti, Carlos Moyano Llerena, Carlos Correa Ávila, José Figuerola, Francisco Valsecchi, Ramón Carrillo y Horacio Mariscotti.

El núcleo de presencia más sostenida en el cuerpo directivo del primer grupo incluye junto a Bunge a Enrique Ruiz Guiñazú y Miguel Ángel Cárcano. Con una persistencia similar aunque no siempre en la estructura de dirección, sino alternando como colaboradores, se destacaban Carlos Alfredo y Eduardo Tornquist, y Alejandro Shaw. Entre aquellos que nunca estuvieron en su cuerpo directivo pero sostuvieron una nada desdeñable continuidad como articulistas, cubriendo la mayor parte del período en análisis, cabe mencionar a: Emilio Coni, Raúl Prebisch, Roberto Ramm Doman, Gastón Lestard y Atilio Dell’Oro Maini.13

Este primer grupo generacional tenía por tanto, como ya señalara Llach, referentes institucionales fuertes vistos en conjunto. En el campo de los intereses corporativos los que confluyen en la Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción (CACIP) y la Unión Industrial Argentina (UIA) desde mediados de los años veinte –con el cambio de rumbo que implicó la presidencia de Colombo14–. En lo político el espectro que constituirá en los treinta la Concordancia15. Pero también algunos de sus miembros tienen estrecha relación con la Asociación del Trabajo –Luis Zuberbühler, Atilio Dell’ Oro Maini, Alejandro Bunge– y la Liga Patriótica – Alejandro Bunge, Luis Zuberbühler, Manuel Carlés–. Los Círculos de Obreros Católicos y desde su fundación en 1931 la Acción Católica Argentina son otros de los ámbitos que intersectan a varios de sus colaboradores.

Por otra parte debe mencionarse el fuerte anclaje en espacios ligados a la expertisse, como a ámbitos académicos – universitarios, otorgados por figuras como Enrique Ruiz Guiñazú, Miguel Ángel Cárcano, el propio Bunge y Alejandro Shaw. Perfil que se refuerza en la continuidad de algunos colaboradores mencionados: Coni, Ramm Doman, Lestard, Dell’Oro Maini y Prebisch16. Entre estos espacios se destacan la Academia Nacional de Ciencias Económicas, el Museo Social Argentino, más tardíamente la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas –desde su constitución en 1938–, el Instituto Popular de Conferencias del diario La Prensa como así también el diario La Nación, donde varios y particularmente su director, participaban como columnistas.

Además, muchos de quienes formaron parte de la REA –con diversos grados de cercanía– compartían más allá de su inserción en instituciones, los círculos de sociabilidad que involucraban los vínculos familiares y del ámbito social. En esa dirección, el entorno familiar de su director, Alejandro Bunge, proporcionó profusos lazos con las elites, que efectivizaron sin lugar a dudas la inserción de la revista, como así también la de otros emprendimientos de los cuales participaba. Estos nexos provenían tanto de parte de su padre, Octavio, como de su madre, María Luisa Arteaga. Su padre Octavio, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, su tío Emilio fue director del Banco de la Provincia de Buenos Aires a fines del siglo XIX, también estanciero. Emparentado con los Ramos Mejía, a través de su tío Hugo. La familia Bunge, a su vez, formaba parte desde su llegada en el siglo XIX de la reducida comunidad alemana en Buenos Aires. Esta pertenencia los vinculaba a figuras de gran actividad en el comercio y las finanzas ligadas al circuito económico europeo, no sólo alemán sino también belga –como la familia Tornquist por ejemplo, con los cuales compartían lejanos lazos de parentesco a través de los Altgelt–. Por parte de su madre se vinculaba con dos ramas familiares de la elite porteña: los Madero y los Domínguez. Sus hermanos agregaban densidad a estos círculos de sociabilidad familiar: Carlos Octavio, jurista y figura de la filosofía positivista; Augusto, médico, con actuación en la medicina social, con una larga carrera política desde la fundación del Partido Socialista Argentino, del cual se iría, conformando junto con Federico Pinedo y Antonio De Tomaso el Partido Socialista Independiente (González Bollo, 2004; Cárdenas y Payá, 1997; Imaz, 1974; Tarcus, 2007; Camarero, 2005; Gilbert, 2008).

Como señala Hernán González Bollo, los hermanos Bunge Arteaga se formaron en un ambiente profundamente marcado por el ideario liberal y laico defendido por su preeminente padre Octavio.17 Sin embargo, en cuanto a sus estudios formales, Alejandro concluyó su secundaria en el Colegio del Salvador, a contrapelo de los usos de gran parte de la elite porteña –que enviaban a sus hijos al Colegio Nacional de Buenos Aires–18. A su fin inicia estudios en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la cual permanece dos breves años, pasando a cursar, sin recibirse tampoco, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es enviado por su padre a Alemania –por lo que señalan sus biógrafos para evitar su ingreso al sacerdocio19– donde se gradúa como Ingeniero con especialidad en electrotecnia en la Technische Hoschschule de la Universidad Real de Sajonia. Momento de formación en el clima de ideas de la Alemania imperial que marcaría, al igual que su militancia confesional y su actuación en los Círculos de Obreros Católicos, gran parte de su trayectoria.

Su recorrido profesional reconoce tres grandes etapas. En palabras de González Bollo

«La primera (1913-1921) gira alrededor del joven y creativo funcionario, que ascendió dentro de la red de oficinas descentralizadas de las estadísticas públicas y del demógrafo, con una marcada tentación correctiva de las ‘conductas desviadas’. En la segunda etapa (1921-1932) se alternan las figuras del economista consultor de diferentes intereses corporativos, del tecnócrata que ensaya una gestión estatal sobre la economía para transformar la sociedad y del divulgador económico en los medios de prensa. Las tres figuras juntas llevarán a la consagración del académico. La tercera y última etapa (1932-1943) es la del declive del intelectual conservador y del demógrafo pesimista sobre el futuro del país.»(González Bollo, 2004: 62)

En ese recorrido, como figura pública, y en los mencionados lazos de su vida privada, fueron asiduas las coincidencias con el núcleo estable mencionado.

Bunge fue amigo de infancia con los Nazar Anchorena (ambas familias, según Eduardo Cárdenas y Carlos Payá, tenían propiedades veraniegas en San Isidro), también con Carlos Becú, Carlos Alfredo Tornquist, Rafael Cullen y Luis Copello. En el colegio del Salvador los Bunge habían coincidido como alumnos con Matías Sánchez Sorondo, Enrique Finochietto, Tomás Amadeo, Marco Aurelio Avellaneda, Atilio Chiappori, Luis Roque Gondra. Otro espacio de confluencia fue la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con profesores como Raimundo Wilmart, Ernesto Weigel Muñoz y David de Tezanos Pinto.

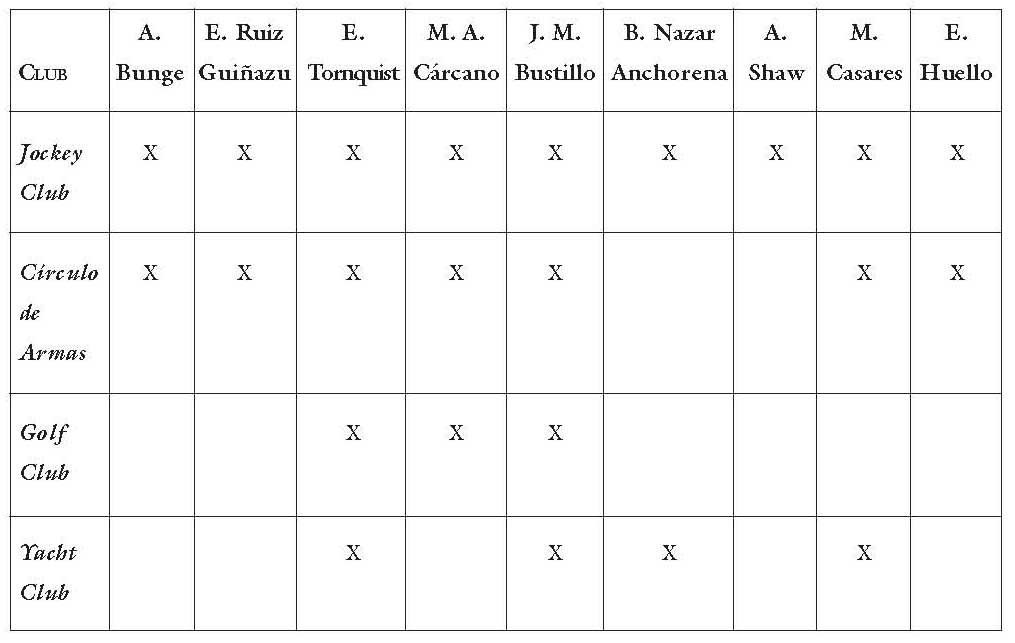

Otro ámbito de interacción del conjunto, es aquel conformado por los establecimientos de ocio de las elites porteñas, como la pertenencia al Jockey Club y al Círculo de Armas –Alejandro Bunge, Miguel Ángel Cárcano, Miguel Casares, José María Bustillo, Benito Nazar Anchorena, Alejandro Shaw, Eduardo Tornquist, Enrique Ruiz Guiñazú, Ernesto Hueyo–; al Yacht Club –Miguel Casares, Eduardo Tornquist, Benito Nazar Anchorena, José María Bustillo–; al Golf Club –Miguel Ángel Cárcano, José María Bustillo, Eduardo Tornquist–; o a Gimnasia y Esgrima –Lorenzo Anadón y Alejandro Bunge entre otros– Estas pertenencias construyeron lazos, asiduidad en la interacción y confluencia en la vida social con otros nombres que aparecen entre las colaboraciones publicadas por la REA o en sus vínculos institucionales: Marcelo T. de Alvear, Victor de Tezanos Pinto, José Evaristo Uriburu, Carlos y Emilio Lamarca, José María Rosas (h.) (CUADRO II del Anexo).

Por último las inserciones institucionales en agencias estatales y la representatividad en el exterior son un elemento común en todas las trayectorias de este núcleo. Por una parte, los espacios constituidos por las organizaciones surgidas luego de la Gran Guerra, en los cuales algunos colaboradores estuvieron presentes en virtud de sus funciones públicas, como expertos y combinando, a veces simultáneamente, la representación de intereses sectoriales. Por ejemplo Emilio Coni en la Sociedad de Naciones como especialista en cuestiones agrarias, y Atilio Dell’ Oro Maini como delegado en la Organización Internacional del Trabajo y como síndico de la CACIP ante la Cámara de Comercio Internacional. Múltiple representatividad que se repite en la participación de Bunge, Carlos A. Tornquist y otros colaboradores en algunas conferencias internacionales como la Financiera de Bruselas –organizada en 1920–, las de la OIT –desarrolladas en Génova en el mismo año y luego en 1925, y en Ginebra la de 1926–, la Comercial Panamericana –en 1927–, la Conferencia de Montevideo –en 1931–, la Conferencia Económica Mundial –en Londres en 1933–.20 Por otra parte, las relaciones con el exterior se entretejían también desde los circuitos académicos: la ya mencionada relación con Corrado Gini y su publicación Metron; con el administrativista francés Gastón Jèze; el especialista en finanzas públicas, fundador de la «Escuela de Pavia», Benvenutto Griziotti; y aquellas figuras con las que Alejandro Bunge entablaría intercambios en torno a la formulación de los «index numbers» –los norteamericanos Irving Fisher, R. McElwee, el fundador de la «école nouvelle» Charles Gides, el estadístico australiano G.H. Knibbs, el brasileño Washington Nuno Pinheiro, el chileno Roberto Espinoza–. A ello se agregarían frecuentes visitas de estudios en Estados Unidos y Europa como relaciones personales que algunos miembros de la Revista – Bunge, Eduardo y Carlos Tornquist, los hermanos García Mata, Gustavo Martínez Zuviría entre otros– anudarían en las universidades y la política norteamericana, e institutos de intercambio como el Instituto Internacional de Educación.021 Por último, la actividad profesional y empresarial, agrega otro abanico de lazos. Podría mencionarse como ejemplo en el ámbito empresario: los Zuberbühler, Carlos y Eduardo Tornquist, Alejandro Shaw; y por su participación en empresas de capital nacional y extranjero –como aeronavegación, Phillips Argentina, Compañía Hispanoamericana de Electricidad, Ferrocarriles, Andes Petroleum Corporation etc.– a Clodomiro Zavalía y Alejandro Bunge entre otros.

Por el recorte que hacemos en el presente trabajo, abordaremos con mayor profundidad este primer colectivo y sólo haremos algunas referencias al segundo conjunto generacional. No es sólo el criterio etario el que lo distinguiría sino, además, la diferencia de perfil en sus contribuciones, donde «lo técnico» buscaría separarse de otras perspectivas, a la par que la distinción ideológica ganaría un nuevo peso, con la adhesión a la asociación de profesionales católicos de la economía. Cambio que mostraba la consolidación del campo académico, el cual al iniciar la revista aún era maleable y a construir; pero igualmente indicaba el alejamiento de ciertos consensos del primer grupo en torno al rol del Estado, el tipo de relación con la sociedad y los perfiles relativos a las políticas públicas.22 Los partícipes de este grupo serían en su mayor parte los más jóvenes y recientes discípulos del propio Bunge, los cuales ejercerían como asistentes del mismo en sus funciones públicas, y colaborarían también en la redacción o el Consejo Directivo de la revista, como Carlos y Rafael García Mata; Max, Ignacio y Rafael Bunge – hijos de Alejandro, el primero de ellos director de la REA a la muerte de su padre–; Emilio Llorens, César H. Belaúnde, Eduardo A. Coghlan, Carlos Luzzetti, Carlos Moyano Llerena, Carlos Correa Ávila, José Figuerola, Francisco Valsecchi, Ramón Carrillo y Horacio Mariscotti. Todos ellos, con excepción de los hermanos García Mata –que tempranamente asistieron a Bunge en varias actividades– trabajarían más tardíamente en la revista, y se incorporarían a ella con un recorrido previo y propio. La mayoría ingresaría hacia mediados de la década de 1930, desempeñándose luego como miembros del Instituto Alejandro Bunge, creado en 1943 luego de la muerte de su director. Algunos de estos colaboradores asimismo participaron en el Colegio Libre de Estudios Superiores y su publicación Cursos y Conferencias –Figuerola por ejemplo– aunque ciertas figuras del primer grupo también integraron esta experiencia – Alejandro Shaw fue el más relevante–.

Digamos entonces, volviendo al núcleo más estable de colaboradores hasta la década del treinta, que su multiposicionalidad23 parece haber sostenido la de la revista: con intereses académicos y técnicos pero claramente insertos en estrategias lobbistas y proyectos políticos concretos. Diversidad de inserciones que los habilitaba a invocar alternativamente para legitimar su prédica diversos capitales sociales. Condición que convertiría a la revista en un instrumento práctico de difusión de cambios en las conductas y las concepciones de ciertos actores sociales y políticos, en un contexto que acusaba una profunda transformación tanto en la política nacional como de inserción del país en el escenario económico internacional. En ese sentido podría conjeturarse que la REA resultó una plataforma desde la cual, a la vez que difundía alternativas al modelo agrario exportador, buscaba construir los consensos necesarios para las mismas, la validación de ámbitos de representación de intereses sectoriales como legítimos actores en la formulación de instrumentos de políticas públicas, y la agregación de nuevos roles para la institución estatal sin abandonar el marco republicano ni los consensos económicos liberales.24

III. La imagen proyectada. De la legitimidad del reformismo a la representación corporativa.

Desde sus inicios en julio de 1918 la REA mantuvo hasta bastante entrada la década de 1920 la modalidad de difundir, junto al cuerpo directivo, una detallada nómina de colaboradores, que incluía figuras destacadas y destacables tanto del ámbito nacional como internacional. Una mirada más precisa sobre el mismo brinda algunas pinceladas axiales al cuadro de conjunto.

En primer lugar, si tomamos dicha nómina de colaboradores principales y directorio que provee la publicación, emergen claramente los criterios de legitimidad reconocidos por quienes impulsaron la revista. Dicha noción, retomando conceptos construidos por la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, constituye uno de los efectos del reconocimiento de reglas, bienes y

posiciones que determinan la inserción plena en un determinado campo, cristalizado en su capital simbólico (Bourdieu, 1990; 1999). En esa dirección, los principios de selección de la nómina, expresan la aceptación de dicha economía de legitimidad. A la par, también, evidencia la voluntad de competir por la pertenencia del capital simbólico y su posicionamiento como enunciante legítimo en el proteico magma constituido por las ciencias sociales en la época.

El primer directorio de la REA estaba compuesto, según hemos analizado, por personalidades cuyas actividades los posicionaban en una multiplicidad de ámbitos –la actividad empresarial, el ejercicio profesional, la militancia partidaria y confesional, la participación en otras empresas editoriales, etc.– en los cuales sus nombres eran reconocidos: Alejandro Bunge, Juan José Díaz Arana, Enrique Ruiz Guiñazú, Luis Gondra y Enrique Uriburu. Todos ellos eran presentados, sin embargo, en la revista según tres criterios: la titulación universitaria, su inserción en dicha institución tanto en la docencia como en la estructura de gobierno, y alternativamente su pertenencia a reparticiones estatales y a instituciones de estudio. Recién con la modificación de su directorio entre 1921 y 1922, se introducen –brevemente– actores no provenientes del ámbito académico o estatal: Mauricio Bunge y Eduardo Tornquist.

Igual criterio sigue el amplio cuerpo de colaboradores –de muy disímil participación– y que incluye personalidades que casi no tuvieron presencia en sus páginas, como es el caso de Estanislao Zeballos, Emilio Lamarca –cuya única presencia en la REA sería la reedición que bajo su permiso hizo del opúsculo El decálogo y la ciencia económica–25, el francés Charles Gide –consignado sin embargo por la redacción de la revista en los años veinte como una de las personalidades de consulta para varios colaboradores–, Irving Fisher, R. Mc Elwee, los chilenos Roberto Espinoza, Daniel Martner y Guillermo Subercaseaux26; y otras que tuvieron una mayor visibilidad, como Benvennutto Griziotti y Gaston Jèze.

Durante la década del veinte el perfil del elenco directivo y de colaboradores es claro. Está conformado en su mayor parte por profesores universitarios, principalmente en ejercicio dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la flamante Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y en la carrera de derecho de la Universidad de La Plata. Todos además participan en algún momento durante la década de 1920 en el gobierno universitario. Mientras que en el colectivo ampliado de los colaboradores, encontramos representadas otras universidades argentinas (la de Córdoba, la de Tucumán y la de Santa Fe, antes y después de su nacionalización), algunas instituciones académicas del exterior (principalmente europeas, norteamericanas, pero también de países sudamericanos: Brasil, Chile y Perú) y organizaciones políticas internacionales surgidas luego de la Gran Guerra, en los cuales algunos colaboradores están presentes como ya señalamos, en virtud de sus funciones públicas, como expertos, y representando intereses sectoriales.

Además del ámbito universitario y académico, un segundo espectro de referencia lo constituyen las agencias estatales (la Dirección de Estadística; el Ministerio de Hacienda; el Banco Hipotecario Nacional; el Banco de la Nación Argentina) como así también los cargos electivos desempeñados. Por último una cuarta esfera, involucraba instituciones muy activas en el espacio

público de la época, destacándose el Instituto Popular de Conferencias del diario La Prensa y el Museo Social Argentino. Con respecto a este último, la REA sería, además, miembro adherente hasta entrada la mitad de la década de 1920, hecho que reafirma las vinculaciones programáticas de ambas, más allá de la inserción individual de algunas figuras.

La Prensa al igual que otros periódicos de importante tirada –como es el caso de La Nación y La Razón– tenía una fuerte presencia en el espacio público porteño de principios de siglo XX, no sólo por su circulación sino también por las actividades y servicios que ofrecía27. En este sentido el Instituto formaba parte de un fenómeno de época: el crecimiento de las conferencias de divulgación científica o cultural –que eran realizadas en sedes universitarias, academias, teatros, y otras instituciones culturales–. De ese modo, su acción en los años veinte se insertó en una dinámica impulsada y enriquecida por el reformismo universitario: las tareas de extensión como un modo de establecer vínculos entre el espacio académico, la producción de conocimiento y la acción social. En ese contexto, un elemento tal vez diferenciaba las actividades del Instituto: su llegada a sectores más masivos a través de la propia publicidad del periódico y su radiodifusión. Las tribunas del instituto fueron escenario de exposición de muchas contribuciones de la REA y a su vez ésta participó activamente en los eventos organizados por el diario de José C. Paz.

En otro sentido, se destaca la vinculación de la REA con el Museo Social Argentino. Este fue creado en 1911 por el abogado y agrónomo Tomás Amadeo y un conjunto de intelectuales destacados como Rodolfo Rivarola, Emilio Frers, Agustín Álvarez, Joaquín V. González y Carlos Ibarguren (Pelossi, 2000). Como han señalado, entre otros, Eduardo Zimmermann y Hernán Otero el Museo constituye un genuino hijo del reformismo liberal (Otero, 2004; Zimmermann, 1994). Declarado en su objetivo fundacional y explicitado en su propio nombre, el Museo tomaba experiencias de «naciones más avanzadas» que padecían problemas sociales y económicos contrastables a la situación argentina, particularmente el Musée Social de Paris, y se proponía, al igual que dichas instituciones como un lugar destinado al estudio «científico» de los problemas sociales con un propósito instrumental.

Como su homónimo francés, el espíritu reformista de la institución presentaba un abanico de intereses que se concentraban particularmente en esfuerzos por documentar y estudiar una serie de problemáticas concretas – con eje en el higienismo, el cooperativismo, la vivienda barata, la inmigración– y así contribuir a la tarea de legislación y acción social sobre los mismos. En esa dirección, también como en el caso parisino, gran parte de sus animadores adherían al pensamiento de Le Play, las ideas del catolicismo social, la economía social y algunas vertientes del cooperativismo, como la elaborada por Charles Gide –que formaba como hemos dicho parte de los colaboradores consignados por la revista– (Horne, 2002).

En ese contexto, en la década de 1920 la REA tendrá especial vinculación con el Museo, no sólo por su pertenencia como miembro adherente, sino por su participación en varias encuestas y congresos que impulsaría la institución, bajo la acción organizativa y referencial de Enrique Ruiz Guiñazú y Juan José Díaz Arana.28 Estos eventos convocarán e interpelarán a ámbitos universitarios, a las academias y a diversas publicaciones. En el año 1918 les cupo un lugar destacado en las páginas de la REA tanto al Congreso de la Mutualidad, como a la Encuesta sobre la inmigración. Al año siguiente igual relevancia tuvo el Primer Congreso Argentino de la Cooperación, presidido por Eleodoro Lobos. A éstos en 1920, se sumaría el Primer Congreso Argentino de la Habitación, y en el mes de Octubre de 1924 el Congreso Internacional de Economía Social.

El quinto ámbito institucional con el que se referenciaba la revista –ya comentada en el apartado anterior– era la Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción (CACIP). Fundada en 1917, constituía una agrupación de asociaciones representativas de diversos intereses económicos entre las cuales participaban un número importante de bolsas de Comercio, centros de exportadores y sociedades rurales, de todo el país, además de las porteñas. La entidad se declaraba ámbito de estudio de los inéditos problemas que el final de la Gran Guerra planteaba a la Argentina, promotora de resoluciones al respecto e instrumento de representación de los intereses generales de la Nación. Aunque posteriormente confluirían en algunas acciones, la Unión Industrial Argentina no participó de los inicios de la misma –muy debilitada en este momento en su representatividad respecto de los intereses industriales más poderosos–29 (Marchese, 2000; Cúneo, 1987).

Los lazos de integración de la REA a este ámbito fueron múltiples, no sólo en la categoría de miembro adherente –reservada a las entidades no representadas en la confederación– sino también con la membresía individual de algunas de las figuras centrales de su staff –el propio Alejandro Bunge, Luis María Zuberbühler o Carlos Tornquist, por ejemplo–. Por otra parte, la revista proveyó varios de los estudios que servirían de insumo para sus informes y proyectos técnicos, también publicados como Estudios de Problemas Nacionales por la Confederación. A su vez, las Conferencias Económicas organizadas por la entidad, tendría en la REA una comprometida vocera. Esta vinculación se reforzaría en torno a los proyectos de reforma económica, impulsados por Rafael Herrera Vegas, entre 1922 y 1924; con la participación de varias figuras vinculadas a sendos espacios –como el propio Herrera Vegas, Alejandro Bunge y Carlos Tornquist–.

A través de la selección de pertenencias enunciadas y la trama de relaciones que explicita, la revista ofrece uno de los indicadores más fuertes de la imagen que buscaba dar de sí misma, al menos, en esta primera década de vida. Se trata de un proyecto no sólo editorial sino que produce textos de clara intervención política, que se justifica en un «saber profesional» el cual habilita su palabra sobre fundamentos «científicos». En este sentido un punto central de este colectivo es justamente su proyecto de articulación entre la cátedra universitaria y la formulación de políticas públicas sólidamente fundadas. Participó, de este modo, de una robusta red no sólo constituida por las instituciones mencionadas sino por varias publicaciones, algunas participantes en el ámbito académico y otras de circulación e intereses más generales dentro del espacio sociocultural de la época. Sólo por mencionar aquellas repetidamente insertas en los comentarios bibliográficos de la REA, y en las cuales varios de sus colaboradores tuvieron algún grado de participación, se destacan: la Revista de Derecho, Historia y Letras, la Revista Argentina de Ciencias Políticas, la publicación Estudios (órgano de la academia Literaria del Plata, ligada a los círculos jesuitas), Revista de Filosofía, Nosotros (de la que forma parte Leopoldo Lugones), Revista de Ciencias Económicas, Revista del Banco Hipotecario Nacional (dirigida en ese momento por Enrique Ruiz Guiñazú),y la Revista de Ciencias Comerciales (editadas por Damián Torino y Argentino Acerboni, entre otros).

Al finalizar los años ’20 la REA iría acumulando una serie de transformaciones que cristalizarían en cambios ya evidentes al iniciarse la década de 1930. En primer lugar, fue el momento en que su estructura de dirección se desplegó y complejizó. Ésta ya no estaría bajo la observancia de un directorio de carácter colectivo; sino que la dirección se convertiría en una función unipersonal ejercida, ya plenamente, por Alejandro Bunge; acompañada, un poco más tarde por un subdirector, y un consejo directivo. En cuanto al primer rol sería desempeñado por un hijo de Bunge, Max; mientras que el cuerpo de consejeros comprendería un número ampliado de participantes y compuesto por nombres no muy presentes en el período anterior junto a otros de más larga trayectoria en la publicación: Benito Nazar Anchorena, José María Bustillo, Ernesto Bronstein, Miguel Ángel Cárcano, Miguel Casares, Enrique Ruiz Guiñazú, Carlos Güiraldes (H), Ernesto Hueyo, Carlos Rodríguez y Alejandro Shaw.

A su vez se introducía un Jefe de Redacción. Tarea que recaería alternativamente sobre dos jóvenes hermanos, discípulos de Bunge y amigos personales de su hijo Max: Carlos y Rafael García Mata (cuya alternancia se produciría cuando el primero de ellos, Carlos, pase a formar parte del consejo directivo). Se agregaba a la estructura un cargo de administrador, ejercido por Miguel Sasot Benes.

Como ya hemos mencionado también, esta reestructuración coincidió con otras novedades. Una de ellas atinentes a la incorporación de «servicios a los suscriptores», consistente en el envío gratuito, a requerimiento, de informes estadísticos sobre aspectos de la economía argentina; y el inicio de la edición de sus números compilaciones en idioma inglés. La otra transformación se daría lentamente en su cuadro publicitario. Ya hemos analizado en la primera parte de este trabajo el nuevo perfil de auspiciantes que se incorporaría desde finales de la década de 1920. El mismo constituía un buen catálogo de los «intereses industriales» y los principales rubros en la composición del producto manufacturero en el período: industrias alimenticias y bebidas; ramas relativas al papel; cementos e industria de la construcción; productos derivados del petróleo. No de menor importancia era el de servicios –puntualmente referente a telefonía y electricidad–. Mientras persistían algunos pertenecientes a instituciones financieras y bancarias. En esa dirección la composición de los anuncios mostraba un desplazamiento que acompañaba las novedades que en el país adquirían las dinámicas económicas –formateadas por el contexto internacional donde resaltaban, además del trastrocamiento de los circuitos comerciales, los procesos que daban cuenta del persistente crecimiento del liderazgo de la economía norteamericana y el trabajoso reposicionamiento europeo en ese sentido–. También traducía, el cambio en la composición y peso de las representaciones corporativas de dichos intereses.

Notablemente por estos momentos la REA dejaría de consignar su condición de miembro adherente de la CACIP, prestando sus páginas a una profusa difusión de las posiciones de la UIA, difundiendo las intervenciones y acciones de su presidente Luis Colombo. Significativamente en otro registro, desaparecería su filiación explícita al Museo Social Argentino. Otro dato nada soslayable, puede encontrarse en la desaparición por estos años de la nutrida lista de colaboradores que acompañaba en su contratapa la edición de la REA desde su fundación. Esta prescindencia puede quizás entenderse como un emergente de la autopercepción de una legitimidad ya ganada dentro del campo de saberes sobre los cuales su palabra venía a expresarse y actuar. Un dato no menor, en esa dirección, puede encontrarse en la merma significativa de publicaciones vinculadas con las actividades de la Facultad de Ciencias Económicas –como discursos inaugurales del año académico, las conferencias de cátedra o la difusión de los trabajos de seminarios–. Y Alternativamente la mayor visibilidad de algunas intervenciones producidas en el marco de la Academia de Ciencias Económicas, autonomizada de la Facultad desde el decreto dictado por el Poder Ejecutivo en febrero de 1925. Si dicha disminución en la presencia de actividades de la casa de altos estudios, puede ser leída como una consecuencia del fortalecimiento de la Revista de Ciencias Económicas como órgano de expresión de los cuerpos de la Facultad, que venía dándose desde 1920 (Pantaleón, 2003); la creciente atención a la Academia podría tal vez interpretarse como un signo de nueva sintonía entre el programa de la REA y aquellos asumidos por la institución como objetivos de acción en los años ’30.

Revista de Economía Argentina: ¿singular o plural?

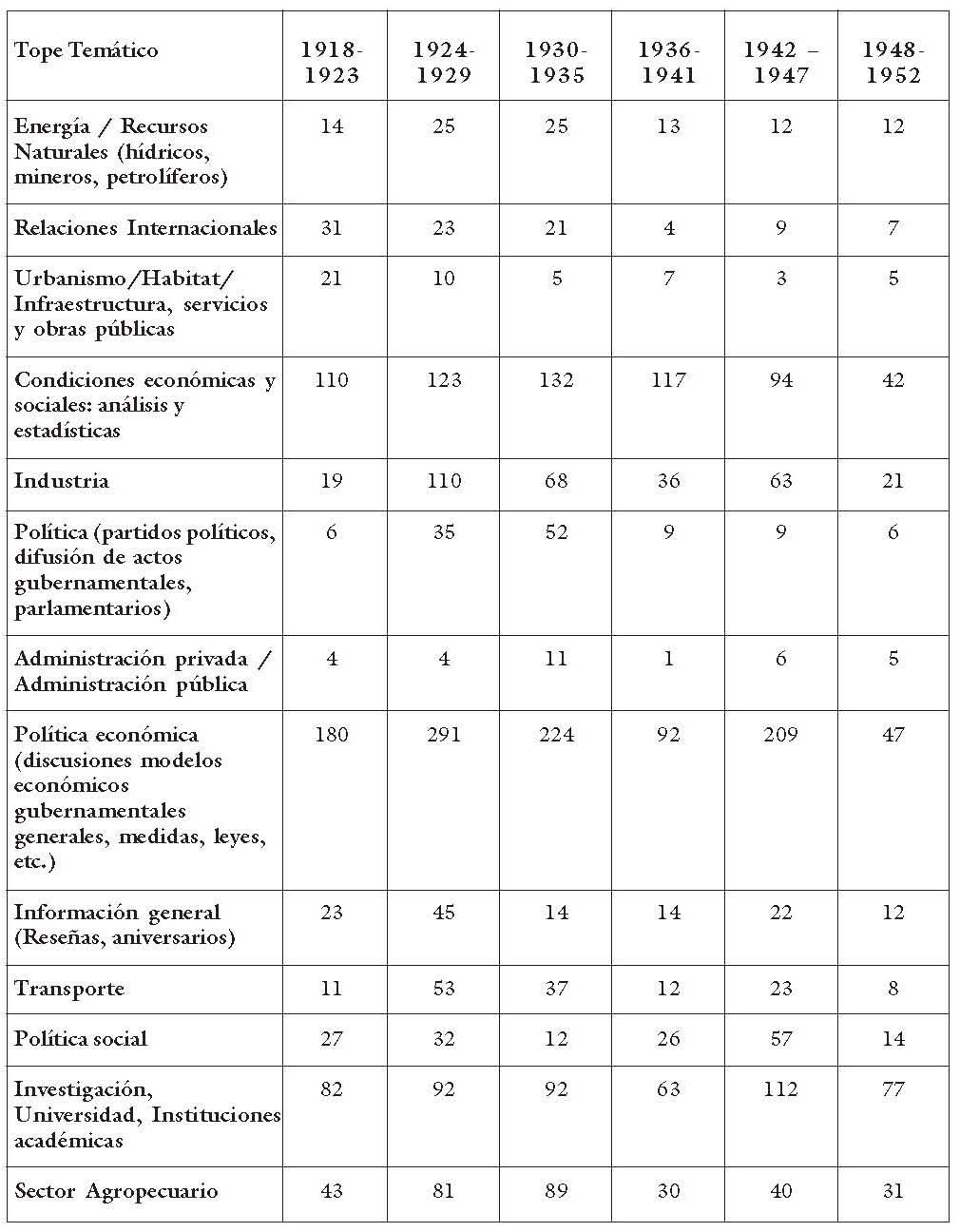

Esta pluralidad de facetas también se verifica en los tópicos y contenidos de los artículos e informaciones divulgadas por la REA. Tomando los índices de la publicación la primera impresión que abruma es el carácter multifacético de sus intereses. En un balance general de las casi cuatro décadas de existencia emerge el siguiente cuadro de conjunto.

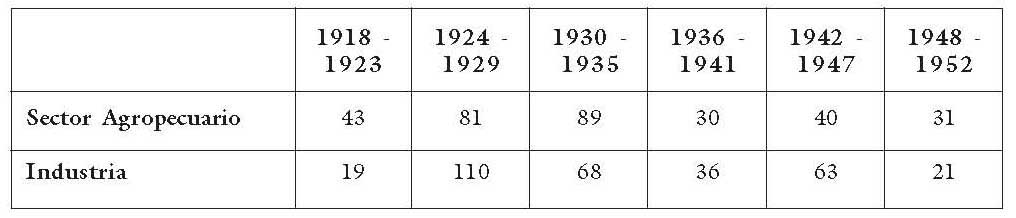

Tres rubros de interés tuvieron una importante presencia en toda su trayectoria: las publicación de datos estadísticos y series gráficas sobre una multiplicidad de aspectos relativos a problemas económicos y sociales no sólo nacionales sino internacionales; los artículos e informaciones respecto de temas de economía política y políticas económicas –discutidas, proyectadas o realizadas– en el período, atinentes a ambos niveles; y en tercer término la difusión de investigaciones, en su mayor parte estadísticas, elaboradas por la propia revista o producto de otros ámbitos académicos y universitarios. Estos centros de atención más o menos permanentes fueron acompañados por un significativo interés en políticas y desempeños sectoriales específicos, relacionados con el desarrollo agropecuario e industrial; aspectos y cuestiones monetarias; políticas sociales; política nacional y relaciones internacionales en un amplio sentido; como así también tópicos relativos a aspectos infraestructurales en la organización socioeconómica tanto nacional como de casos extranjeros (transporte, energía, diseño urbano, vivienda, etc.) (CUADRO III del Anexo).

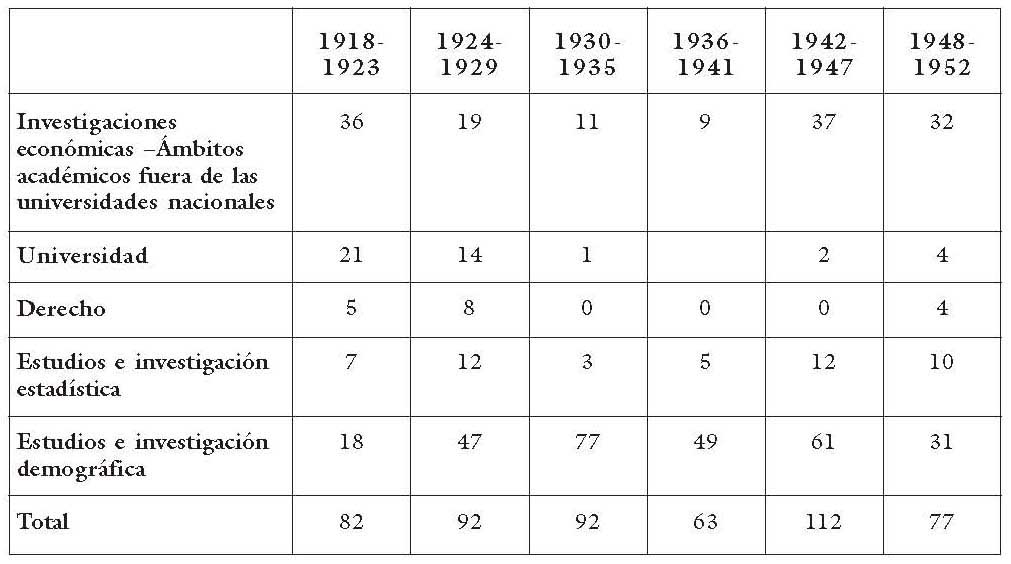

Si contrastamos estos focos temáticos con los que aparecen en otras publicaciones –donde también participaban varios de sus colaboradores y plenamente partes del proceso de constitución de la especificidad del campo de la Economía– como la ya mencionada Revista de Ciencias Económicas, o la publicación de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, podría destacarse la mayor presencia de intereses prácticos relativos al campo económico tanto público como privado, más que desarrollos matemáticos y lógicos, inquietudes teóricas o jurídicas, las cuales pueblan las páginas de las mencionadas revistas. Divergencia –sobre todo con la Revista de Ciencias Económicas y las publicaciones del Banco de la Nación o más tarde del Banco Central– que se acentúa en la década de 1930, para matizarse –aunque no desaparecer– luego que el grupo generacional más joven tomara la dirección de la publicación y cristalizara un Instituto de Investigaciones adscripto a ella. Por otra parte también se advierte en cuanto a los artículos de investigación que si bien las áreas temáticas vinculadas con los estudios económicos tuvieron una presencia constante, la demografía tomó un peso considerable a partir de finales de la década de 1920, disputando el espacio a las estadísticas económicas y de hacienda pública que constituyeron el fuerte de la revista –no así las intervenciones sobre discusiones teóricas y matemáticas sobre los fundamentos de la probabilidad y la estadística, otra área a la que estaba cercana la REA– (CUADRO IV del Anexo).

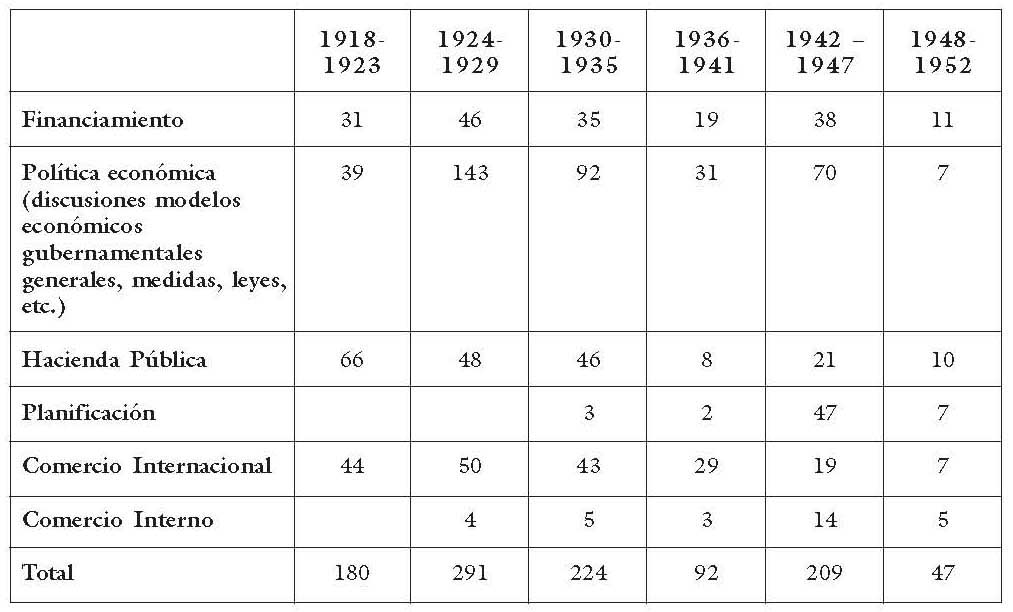

A su vez, pueden establecerse una serie de variaciones de consideración en la importancia relativa de estos topes temáticos según el período, y el rubro de interés específico dentro de estas grandes áreas. Por una parte, la prevalencia de temas confirman una posible periodización, donde en un primer corte que abarca aproximadamente los primeros diez años de vida de la REA, entre 1918 y 1928 son destacables algunos puntos. En primer lugar, la centralidad de las discusiones sobre políticas económicas relativas a los patrones impositivos –tanto internos como aduaneros–, las políticas monetarias y el rol estatal en la economía, en un franco diálogo con espacios académicos como la Facultad de Ciencias Económicas, el Museo Social Argentino y un espectro nada desdeñable de figuras extranjeras –como en torno al debate de los «Index numbers», o las polémicas sobre hacienda pública con la participación de Gastón Jèze y Benvenutto Griziotti que veremos más adelante–. A partir de finales de la década de 1920 e inicios de los ‘30, las vinculaciones internacionales estarían ligadas más al ámbito norteamericano, no tanto en sus espacios académicos como los políticos y empresariales. El seguimiento de las novedades de la política económica, como las series estadísticas al respecto, seguirán concitando la atención de sus páginas. A pesar de la constancia en la presencia de ciertas cuestiones –como las atinentes al comercio internacional y el sector financiero– es destacable la gradual relevancia que tomaron por sí mismas dos temáticas novedosas entrados los primeros años de la década de 1930: la focalización en las políticas de consumo y en ese sentido del mercado interno, y por otra parte, el creciente interés en problemas específicos de acciones estatales dirigidas al «planning» –focalizadas en ejemplos externos pero, entrado los ’30, también en el análisis de los ensayos argentinos, como los impulsados por Pinedo, aún no siendo estrictamente «planes», y finalmente el Consejo de Posguerra y el primer plan quinquenal peronista– (CUADRO V del Anexo).

En segundo lugar, es observable una clara inflexión dentro del primer decenio, en torno a los temas relativos a intereses sectoriales sobre los cuales se concentran los artículos pero también las informaciones y series estadísticas: si hasta mediados de la década del veinte el problema agropecuario – relacionado con la estructura de propiedad de la tierra, con los niveles de exportación cerealera y la crisis del mercado de carnes– concentró un interés nada desdeñable; a partir de ese momento hasta inicios de la década del ’30 las orientaciones del sector industrial manufacturero concitarían paralelamente una atención privilegiada que no habían tenido hasta el momento, de la mano de las nuevas directrices que las representaciones corporativas –en los espacios de la CACIP y la UIA ya bajo el liderazgo de Luis Colombo– imprimieron en la época. A su vez, si bien los temas referentes a la producción agropecuaria retomarían densidad en los tempranos treinta, las principales inquietudes se concentrarían en los cultivos industriales –algodón, yute, formio, por ejemplo– o aquellos relativos a agroindustrias – vitivinicultura, azúcar, yerba mate, etc.– (CUADRO VI del Anexo).

En tercer lugar, estos intereses se vieron a su vez engarzados en una trama más amplia con los momentos de inserción en agencias estatales de algunas de las figuras ligadas a la Revista. Esos momentos sostuvieron virajes importantes en el peso que lo político adquirió en la REA –particularmente en torno a 1923-1924 y 1929-1933, no tan explícitamente en la década del 40– por ejemplo en la incorporación de una especie de gacetilla editorial que acompaña los números con el título de Ecos, notas de opinión firmadas con el pseudónimo de Vieytes, o la más sobria indicación sobre qué problemas debían ser tomados como centros de la acción política, a través de la sección denominada «Análisis gráficos de hechos económicos»; y la reproducción de documentos gubernamentales y notas periodísticas relativas. Estos momentos de inserción en la gestión gubernamental también traccionaron el peso que diversos temas de política económica tuvieron por períodos. Atinentes a esta primera década tres puntos resaltan: la concentración en las disyuntivas del comercio internacional, en las discusiones generales sobre modelos de política económica, y finalmente en torno a la organización de mecanismos de contralor y eficiencia de las finanzas y la hacienda pública.

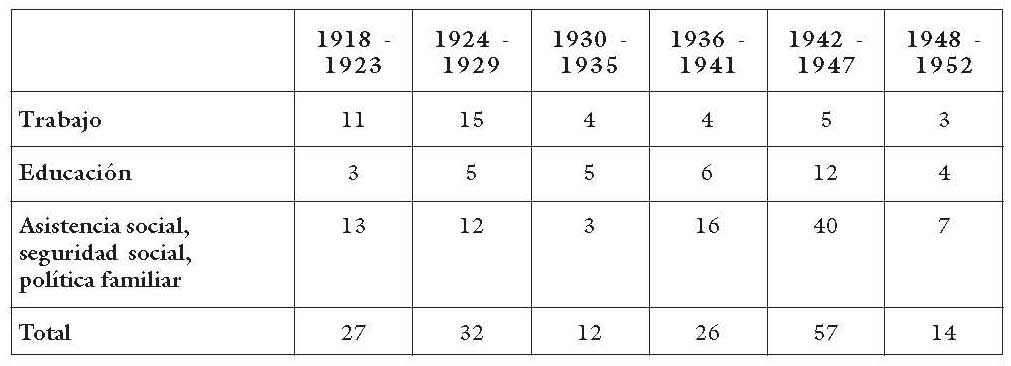

En cuarto lugar, si bien persistente, no fue constante el grado de interés sostenido por la REA en las políticas sociales, o el análisis sobre diversas dimensiones conflictivas de la «cuestión social».30 En los años veinte la mayor parte de las intervenciones, informaciones y estadísticas al respecto se concentraron en escuetos comentarios sobre legislación laboral, reflexiones sobre casos extranjeros y estadísticas oficiales sobre las condiciones de vida obreras –puntualmente en los problemas de la «vivienda popular», la legislación sobre asociaciones profesionales y los niveles de «poder adquisitivo» de dichos sectores–. Será recién la última etapa de la REA la que acusaría un mayor impacto de las discusiones articuladas en torno a las nociones de «seguridad social» y una más clara identificación con el catolicismo social al respecto (CUADRO VII del Anexo).

Por último, qué decir en cuanto a las aproximaciones a partir de las cuales la REA daba cuenta de los «problemas sociales y económicos» a cuya solución se proponía contribuir. A pesar de las diferencias epocales que mencionamos mostraban un doble matiz que también iría transformándose en el tiempo. Por una parte los prismas, intelectuales y de las experiencias extranjeras, a través de los cuales sus actores e intérpretes leían, diagnosticaban las crisis y prescribían sus posibles soluciones. Por otra parte, las particularidades de las lecturas autóctonas de esta coyuntura plenamente internacional en un aspecto y tan local en otra.

En este sentido, la REA no es una excepción a aquella particularidad que en el siglo veinte constata Halperín Donghi en el pensamiento latinoamericano:

«Parece (…) posible ver en la articulación entre la inspiración ultramarina y el estímulo de realidades locales y concretas, a la vez que un rasgo permanente en la formulación de las ideologías políticas y las perspectivas económico–sociales mediante las cuales los hispanoamericanos buscan a la vez entender y transformar a Hispanoamérica, un rasgo en constante transformación, en que el influjo de aquella inspiración aparece cada vez más mediado y subordinado por el de estas realidades»(Halperin Donghi, 1997: 267).

Reflexiones finales

Recapitulando los argumentos desarrollados en las precedentes páginas, el cuadro de conjunto muestra la existencia de múltiples perfiles de la revista, impregnadas por el contexto y las voluntades de sus integrantes. Como hemos señalado las relaciones contextuales de la REA como así también de la trayectoria de sus articulistas y cuerpo de dirección, emergen claramente indicios que permiten sostener algunas hipótesis. En primer lugar en cuanto su valoración como un emprendimiento constituyente de un colectivo, más allá de la abrumadora presencia de su director y fundador, Alejandro Bunge. Un argumento a favor de este enfoque se sustenta en el hecho que, significativamente, a lo largo de las décadas de vida de la Revista nunca se instala una figura única de dirección, a la par que es posible constatar un núcleo más o menos estable dentro de su cuerpo directivo y de colaboradores. Como hemos visto, la figura de un consejo de dirección permaneció y se complejizó a lo largo de su existencia, indicando la voluntad de construir una legitimidad más amplia, que iría involucrando progresivamente, otros campos además del académico.

En segundo lugar, del examen de su cuadro de anunciantes y sus variabilidades, pueden extraerse otros corolarios en esa dirección. Primeramente, como hemos señalado ya, la estratégica posición de la mayor parte de ellos en el escenario socioeconómico de la época, factor que aporta elementos para explicar el relativo éxito de este emprendimiento editorial y la amplitud de su tirada, a pesar de sus contenidos especializados –los cuales mutan sus focos de interés en una sintonía bastante cercana al cambio de auspiciantes– . En ese sentido podría inferirse como segundo corolario, además de las vinculaciones personales en las actividades de las entidades anunciantes de varios de quienes participaron en la revista, el valor de la información que difunde la publicación y sus servicios estadísticos para estos agentes en el proceso de toma de decisiones en relación a patrones de inversión, relaciones gubernamentales, políticas comerciales, etc. –dado que la elaboración por organismos oficiales de varios de esos datos era casi virtualmente inexistente. El cuadrante bosquejado de este modo se refuerza cuando nos adentramos en las características, composición y vínculos de las figuras que animaron el staff de la REA.

En tercer lugar, hemos explorado la revista en sus contenidos temáticos. A partir de este análisis hemos avanzado en la contrastación de una segunda hipótesis en relación a la multiplicidad de facetas que presenta la REA, y en esa dirección a sostener nuestra afirmación sobre sus particularidades cambiantes a lo largo de la entreguerras. En ese sentido se postula que no puede identificarse una continuidad programática sostenida sino que, enmarcada en un núcleo de inquietudes más o menos coincidentes, construye y difunde debates mediados por las contingencias de la coyuntura. Es factible, por lo tanto, reconocer cambios a lo largo de las décadas de 1920 y 1930; si bien el principal viraje se condensaría en torno a la experiencia de colaboración de los jóvenes discípulos que continuaron la edición de la Revista luego de la muerte de su director –y que constituyeron el Instituto de Investigaciones Alejandro Bunge–.

Por último, esta visión de conjunto nos permite establecer los parámetros a partir de los cuales validar la periodización que proponemos para el análisis de la REA. Un primer momento fundacional entre 1918 y la primera mitad de los años ’20, caracterizado por un alto dinamismo académico, un esfuerzo tenaz por ganar legitimidad en el campo, a la par que por su rol de ‘porte plume’ corporativo (de la CACIP), de participación en los escenarios de desarrollo del conocimiento social, los debates reformistas y su traducción en programas de políticas públicas. Un segundo momento de legitimidad consolidada pero también de cambios en el balance de sus intervenciones, donde pierde peso la elaboración académica y su inserción en los ámbitos de elaboración de las políticas públicas; a favor del aquilatamiento de la representación lobbista (vinculada ahora más cercanamente a la UIA). Este es el momento en que adquiere el perfil que alimentará la imagen más duradera de la REA en el tiempo, ligada a la defensa de programas industrialistas, en sintonía con intereses corporativos, pero aún inserta en un proyecto más vasto de vinculación con los intereses agroexportadores. Finalmente un tercer momento se abre hacia 1943, el más analizado por la historiografía nacional y sobre el cual no nos hemos detenido, que marca una inflexión más profunda ligada a la desaparición física de su director, las renovaciones generacionales y los cambios del contexto. Esas «Revistas de Economía Argentina» de los años ‘20 y los tempranos treinta, más colectivas y diversas, se irían desdibujando frente a los «matices» que adoptaría en los cuarenta; donde ciertamente prevalecen, como señala Belini, las posturas favorables a la industrialización y el influjo del catolicismo social (BELINI, 2006). Es también ese mismo contexto de posibilidad de esta empresa la que se iría desdibujando con los consensos que hicieron posible la emergencia del peronismo: las claves de lo político y las texturas de lo económico eran otras.

Anexo

CUADRO I

Autores con al menos 5 artículos en la REA (1918 -1952): número

de participaciones, temas y años de publicación.

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos de índices de la REA, de la sistematización realizada por Saccavino de Roca (SACCAVINO DE ROCA, 2003) e información proporcionada por el cuadro N° 3 del artículo de Jorge Pantaleón «El surgimiento de la nueva economía argentina»(PANTALEÓN, 2004).

CUADRO II

Pertenencia a instituciones de ocio de la elite porteña de miembros seleccionados del directorio/ comisión directiva de la REA entre 1918 y 1943.

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Quien es quién Kraft, Buenos Aires, 1939 y 1943.

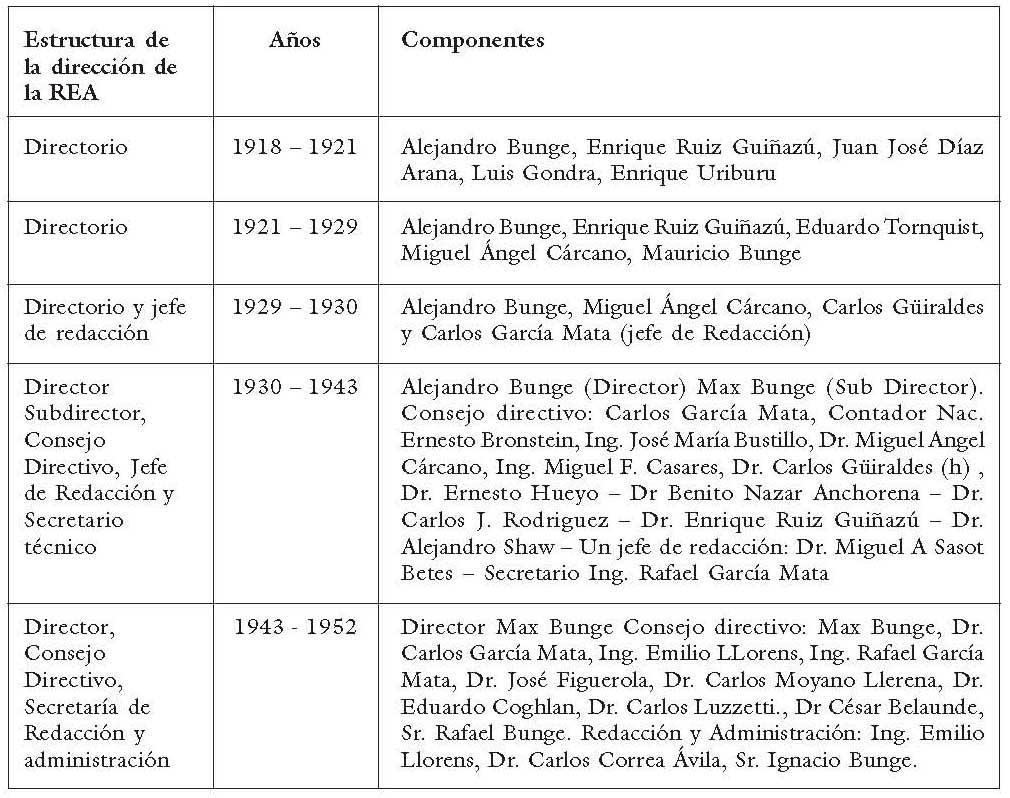

CUADRO III

Estructura de dirección e integrantes: 1918 a 1952.

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de la REA entre 1918 y 1952.

CUADRO IV

Fuente: Elaboración propia en base a los índices de la REA entre los años 1918 y 1952.

CUADRO V

Artículos e información sobre Investigación, universidad, y discriminación

por áreas temáticas de mayor aparición en la REA.

Fuente: elaboración propia en base a los índices de la REA entre 1918 y 1952.

CUADRO VI

Artículos sobre políticas económicas discriminadas

por rubro principal.

Fuente: elaboración propia en base a los índices de la REA entre 1918 y 1952.

CUADRO VII

Artículos e información sobre acciones y políticas sectoriales.

Fuente: elaboración propia en base a los índices de la REA entre 1918 y 1952.

CUADRO VIII

Artículos e información sobre Política social desagregada.

Fuente: elaboración propia en base a los índices de la REA entre 1918 y 1952.

1 Trabajo recibido el 20/04/2014. Aprobado el 10/07/2014.

2 Doctora en Ciencia Política por la UNR, Magíster en Ciencia Política y Sociología por FLACSO. Profesora Asociada ordinaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL) en el área de Historia europea contemporánea. Profesora Adjunta en Historia social contemporánea en la Facultad de Ciencia Política y RR II (UNR). Contacto: nbacolla@gmail.com

3 De aquí en más REA.

4 Si tomamos por ejemplo la Revista de Ciencias Económicas los auspicios no son frecuentes, y cuando los hay se trata particularmente en este período del Banco Hipotecario Nacional y el Banco de la Nación Argentina; es recién a finales de la década de 1920 e inicios de la de 1930, que se incorporan publicidades, en mucho menor medida que la REA. Entre ellas se cuentan: compañías de seguros –Compañía Argentina y Columbia Sociedad Anónima- instituciones bancarias –Galicia y Buenos Aires, The First National Bank of Boston; Leng, Roberts y Cia, Banco Español del Río de la Plata-, compañías fabriles –Compañía General de Fósforos, Feit y Olivari (Fluído anchester), Max Glücksmann (Discos Odeón)- y varios anuncios de estudios contables particulares. Cabe mencionar, sobre la REA que según los Anales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, su Consejo Directivo aprobó en junio de 1918 el proyecto de edición de la revista, presentado por quieres eran profesores de la casa – Alejandro Bunge, Luis Roque Gondra, Enrique Ruiz Guiñazú y Enrique Uriburu-. No pudimos constatar si había partidas asignadas a sostener esta iniciativa, aunque cabe suponer que con la conversión en 1921 de la Revista de Ciencias Económicas en publicación oficial de la facultad, éste otro emprendimiento puede haber quedado al margen de la estructura presupuestaria de la institución.

5 Es de resaltar que a pesar del anuncio, el estadístico italiano no formó parte del amplio listado de colaboradores que consignaría la REA en los años ’20. Una única nota de su autoría se encontraría en la sección de comentarios, recién en 1933, relacionada con la crisis financiera, registrándose paradójicamente una total ausencia de contribuciones sobre el método de su autoría relativo a la medición de la desigualdad en una distribución; índice que lleva su nombre, y que si bien ha sido aplicado a una multiplicidad de campos ha obtenido su relevancia de su empleo en la Economía para medir la desigualdad en la distribución de la riqueza e ingresos. Gini nació en Italia en 1884. Estudió Derecho, Estadística y Economía en la Universidad de Bolonia. Desde su entrada en la cátedra de estadística en 1910 en la Universidad de Cagliari hasta la Primera Guerra Mundial, sus principales contribuciones se concentrarían en la metodología estadística. En esa dirección, compartió con Alejandro Bunge el interés sobre cuestiones como la construcción de índices de comparación y determinación del poder de compra de las monedas, que concitó el debate en el Instituto Internacional de estadística en los años ‘10 y ‘20 del pasado siglo. Hacia 1919 ingresó como profesor en la Universidad de Padua, en materias más ligadas al Derecho y las ciencias sociales (Economía Política, Derecho Constitucional, Demografía). En el contexto de la Italia ya fascista, en 1923 se trasladó a la Universidad de Roma, e inició una profusa actividad pública entre las que cabe mencionar su participación en el Consejo Superior de Estadísticas de Italia, su actuación como «experto» en las políticas demográficas del régimen, la organización de la Escuela de Estadística para funcionarios y la Facultad de Estadística, Demografía y Ciencias Actuariales. Su particular relación con el régimen se deterioraría con la entrada de Italia a la guerra. Al respecto remitimos al texto de Francesco Cassatta (Cassatta, 2006).

6 Principalmente sus publicidades se centraban en la difusión de sus cementos San Martín e Incor, y los mismos incluían muestras fotográficas de grandes obras realizadas con sus productos: instalaciones del Club Ferrocarril Oeste; el ministerio de obras públicas de la Nación, etc.

7 No avanzaremos sobre esto, pero nos permitimos referenciar dos trabajos sobre la Compañía General de Fósforos en distintos momentos: uno de María Inés Barbero sobre sus orígenes (Barbero, 2000), y otro sobre su trasformación en las primeras décadas del siglo XX de Silvia Badozo (Badozo, 2008).

8 La empresa petroquímica norteamericana centra sus publicidades principalmente en los servicios al turismo.

9 Como veremos más adelante, los pocos aspectos desarrollados por las estadísticas oficiales también estarían en el espectro de información difundido por la revista, en virtud del acceso a las mismas por su director en función de su trabajo, hasta mediados de la década del ’20, en las agencias estatales vinculadas a su elaboración.

10 Recuérdese en este sentido por ejemplo que el Banco Anglo Sudamericano de Buenos Aires, había sido designado como uno de los agentes financieros del Convenio de Comercio y Créditos Recíprocos entre Gran Bretaña y Argentina, conocido como Tratado D’Abernon, firmados hacia 1929 por Yrigoyen. Los mismos concedían beneficios casi unilaterales a los intereses ingleses en rubros ampliamente débiles como el de materiales ferroviarios y textiles. Como se sabe estos acuerdos nunca fueron puestos en práctica. (Fodor y O’Connell, 1973) (Rapoport, 2000).

11 Como ha sido señalado en varios estudios, la evaluación de los nuevos fenómenos sociales produjo profundas transformaciones en el modo de abordarlos en las elites intelectuales y políticas de la Argentina del cambio de siglo. Y en ese contexto el momento finisecular alumbra una gama de programas de reformas: las diversas corrientes matrizadas por un liberalismo transformado -que se extienden por distintos agrupamientos tanto del oficialismo como de la oposición- y que conviven con otras vertientes reformistas de distinta raigambre ideológica, como la socialista o la católica. Muchos han sido los trabajos consagrados al tema, remitimos sólo a algunos que consideramos principales para nuestro tema (Botana, 1994); (Devoto, 2002); (Halperín Donghi, 2000) (Nun, 2005); (Roldán, 2006); Zimmermann 1994); (Falcón, 2000).

12 Luis Roque Gondra, Carlos J. Rodríguez y Juan José Díaz Arana son todos profesores universitarios, de filiación radical antipersonalista los primeros y demócrata progresista el último. Aunque abordamos más específicamente estas cuestiones en otro trabajo, cabe señalar que el alejamiento de Gondra también remite a los debates sobre el perfil de la ciencia económica. Seguidor de Walras, Pareto y Pantaleoni, definía a la economía como una «matemática aplicada

», contraponiéndose a las líneas de la Economía Positiva en las cuáles se había formado Bunge, como así también a aquellos que defendían un paradigma profesionalista de la ciencia económica (Fernández López, 2008).