Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Estudios - Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba

versión On-line ISSN 1852-1568

Estud. - Cent. Estud. Av., Univ. Nac. Córdoba no.35 Córdoba ene. 2016

ARTICULOS ORIGINALES

El «cupo femenino» en la provincia de Córdoba. Implicancias y alcances1

Gloria Di Rienzo2

Resumen

La ley 8901/2000 estableció «el principio de participación equivalente de géneros» en los procesos electorales en la provincia de Córdoba. En este trabajo se analizó y dimensionó la efectividad de la norma como parte de la dinámica del ejercicio de los derechos políticos del sector más numeroso que constituye la ciudadanía cordobesa: las mujeres. Se basó en dos niveles de análisis: el cuerpo legal, sus alcances y contextos de producción, y la incidencia social, es decir la puesta en práctica de los derechos establecidos. Para ello se analizaron los procesos electorales efectuados entre 2000 y 2007 inclusive, se compararon con la elección legislativa efectuada anteriormente al 2000, utilizando los parámetros señalados. Se encontró que el cupo femenino de la legislatura mantuvo el 30 por ciento. Se concluye que la ley vigente que contempla «el principio de participación equivalente de géneros»», la cual se presentó como superadora de sus homologas, en su implementacion no produjo las mejoras esperadas.

Palabras clave: ciudadanía – participación política - derechos humanos - igualdad de derechos.

Summary

The Law 8901/2000 established «The principle of equal gender participation» in electoral processes in the province of Cordoba. In this work is analyzed and dimensioned the effectiveness of legal rule as part of dynamics of the exercise of political rights of the most popular sector of the city: women. We based on two levels of analysis: body of law, its scope and production contexts, and the social impact, in other words, the implementation of established rights.

For that, we analyzes electoral processes carried out between 2000 and 2007 inclusive and were compared it with the legislative election made previously to 2000, using the parameters indicated. It was found that the female quota of the legislature maintained the 30 percent. It is concluded that the existing law provides for «the principle of equal participation of genres,» which was presented as superadores of their counterparts, in its implementation did not produce the expected improvements.

Keywords: citizenship – political participation - human rights - equal rights

Introducción

El 6 de noviembre de 1991, el Congreso de la Nación sancionó la ley que estableció la obligatoriedad de incorporar mujeres en las listas a cargos electivos y que, en el imaginario, se conoce como la obligación de incluir un 30% de mujeres candidatas. La provincia de Córdoba, no permaneció ajena y produjo dos leyes en consonancia, la Nº 8365/94 y la Nº 8901/2000. Esta última estableció el principio de participación equivalente de géneros.

Interesa analizar y dimensionar la efectividad de la ley de cupo femenino en la provincia de Córdoba, como parte de la dinámica del ejercicio de los derechos políticos del sector más numeroso que constituye la ciudadanía cordobesa: las mujeres. Se tomarán dos niveles de análisis.: el cuerpo legal en sí, indagando sus alcances y contextos de producción, y la incidencia social de dicho cuerpo legal, es decir cómo se realiza la puesta en práctica de los derechos establecidos. Desde esta perspectiva se analizarán los procesos electorales efectuados entre 2000 y 2007 inclusive, período en el cual se constata la aplicación de la norma. Para establecer conclusiones de mayor alcance, se realizará una comparación con la elección legislativa efectuada anteriormente al 2000, utilizando los parámetros señalados.

Considerando que uno de los problemas presentes, que interpela a la ciudadanía, es la distancia entre la igualdad de derechos que se formula y la igualdad en los hechos, -en un contexto de internacionalización y constitucionalización del derecho de los derechos humanos-, el interrogante de este trabajo está referido a establecer cuales son los aportes de la legislación vigente. Dejo de lado el debate acerca de si confiere o no discriminación la producción de leyes de esta especie, porque considero positiva toda norma que establezca y amplíe derechos a todas las personas.

Democracia y liberalismo

El presupuesto filosófico del Estado liberal es la doctrina de los derechos del hombre. En los albores de la modernidad, estos se postularon como aquellos derechos que los hombres tienen por naturaleza, independientemente de su voluntad, y que quienes detentan el poder tienen la obligación de respetar. Vale decir que este presupuesto, de leyes anteriores y cognoscibles por la razón, sirvió para establecer límites al poder político y a la vez configuró el ensanchamiento del espacio público que sería el lugar de nuevas sociabilidades. Espacio público en el cual adquirió reconocimiento y protagonismo la burguesía como clase y como factor esencial de los cambios que de allí en más se producirían, quedando establecidos los derechos políticos y civiles que legitimaron el poder decisional de este nuevo sector social hegemónico. Es común que se asocie este ámbito público moderno a una especie de ruptura con el Antiguo Régimen, monárquico, exclusivista y estamental, puesto que el acceso abierto, la participación y la equidad social se postularon como nuevos significados paradigmáticos. Sin embargo, no fue así. Las mujeres, cualquiera sea su origen social y nacional, fueron excluidas de la participación política, por el solo hecho de ser mujeres, mientras que con los hombres, obró la distinción y exclusión de dicha participación en base al criterio de propiedad. En Latinoamerica, hay que agregar además la exclusión de los pueblos originarios.

Recién en el siglo XX se permitió que el sufragio sea ejercido también por los que no tienen riquezas: es el caso de los obreros, campesinos, pequeños comerciantes y desposeídos, considerados incapaces de elegir por sí mismos a sus gobernantes, pero que tenían la obligación de regar con su sangre los campos de batalla para beneficio de los grandes propietarios. Las mujeres, tardarían más en ejercer este derecho.

A partir de la segunda mitad del siglo XX y a la sombra de la post guerra, en el sistema de derechos de los Estados, convergen, en retroalimentación recíproca, el derecho interno y el derecho internacional estableciéndose un nuevo orden jurídico internacional: el derecho de los derechos humanos. Europa acostumbrada a masacrar pueblos en otros continentes y latitudes se horrorizó ante los crímenes de guerra que habían sucedido en su propia casa. Los nuevos bastiones civilizatorios de la modernidad habían envejecido muy pronto quedando a la medida de cáscaras huecas. Se necesitaba mirar el futuro, creer en lo increíble. Fue el espacio que ocupó el establecimiento de los nuevos derechos, o mejor dicho, la posibilidad de que los viejos derechos sean ejercidos por nuevos sujetos: los no-propietarios en general y las mujeres en particular. Claro está, que no hubiera sido posible sin que mediaran grandes sacrificios y luchas.

Los derechos políticos de las mujeres en el sistema internacional y Nacional

Los derechos políticos están consagrados en la Constitución Nacional (CN), en las constituciones provinciales, en la Declaración Universal de los derechos humanos (1948), pero fue la Carta de Naciones Unidas el primer acuerdo internacional en proclamar en 1945, la igualdad de derechos de hombres y mujeres. En virtud de ella y conforme también a la Declaración Universal de derechos humanos, en 1952 se aprobó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en vigor desde julio de 1954. Esta poca conocida Convención, postuló el deseo de «poner en práctica el principio de igualdad de derechos de hombres y mujeres (…) [para] igualar la condición del hombre y la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos.» Estableció para las mujeres el derecho a votar en todas las elecciones; a ser elegidas para todos los cargos y organismos públicos electivos y a ocupar cargos públicos y funciones públicas «en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna» [arts. 1, 2 y 3].

Posteriormente se sumaron el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer adoptada por Naciones Unidas, (NU) en 1979. El Estado argentino firmó esta Convención en 1980 y la ratificó en 1985. En 1999, se aprobó el Protocolo Facultativo que estableció sus mecanismos de exigibilidad.

La CN de Argentina, garantiza el ejercicio de los derechos políticos «con arreglo al principio de la soberanía popular» [art. 37] lo cual es demostrativo del carácter inescindible, de los derechos políticos en tanto ciudadanos y en tanto pueblo. En este sentido, la soberanía popular es la expresión completa y plena del ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, puesto que es la capacidad de un pueblo para definir la forma de Estado y de gobierno que desea tener. Es decir, la elección de su propio régimen de convivencia social.3

En el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), estos derechos se encuentran expresados en el art. 23. Cabe destacar – como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre la Condición de la Mujer en las Américas que «Las obligaciones de los Estados miembros que aún no han ratificado la Convención Americana constan en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que constituye una fuente de obligación legal para los miembros de la OEA». La Declaración Americana dispone en el artículo XX que toda persona `legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares...´ (…) conforme a las finalidades de los instrumentos aplicables en materia de derechos humanos y al principio de eficacia, estos derechos no deben mantenerse como meras formalidades –deben traducirse en garantías sustanciales.4

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer hace referencia explícita a la esfera de la vida política [art.1]. De conformidad con el artículo 7, se establece que los Estados partes deberán tomar «todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país» para garantizar «a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones» y de ser elegibles para elección, participar en la formulación y ejecución de las políticas gubernamentales, ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas en todos los planos públicos. La igualdad en la participación política involucra no solamente el derecho de votar sino también el derecho de ser elegida para cargos públicos y de participar plenamente en los asuntos y el servicio públicos de su país.

El Relator Especial, Decano Grossman, presentó al análisis de la asamblea de la OEA en su nonagésimo octavo período ordinario de sesiones en 1998 las respuestas al cuestionario sobre la situación de las mujeres. Se analizó positivamente que la mayoría de los países de la región dieron cuenta de la adecuación de su legislación interna para proveer a la participación política de las mujeres sin discriminación, aunque se puede observar que en los niveles de decisión en los tres poderes del gobierno, es aún escasa. Con relación a nuestro país, se señaló que «la participación de las mujeres en los cargos electivos se vio favorecida por la sanción de la ley de cuotas en el ámbito nacional en 1991, siendo en la actualidad un 31,9% el porcentaje de mujeres en el Congreso Nacional.»5

Argentina, como ya se ha señalado, otorgó jerarquía constitucional a tratados internacionales sobre derechos humanos en la reforma constitucional de 1994, tal como quedó establecido en sus art. 316, y en el art. 75, inc. 22 que enumeran los tratados firmados y ratificados que alcanzan dicha jerarquía. Entre ellos se encuentra la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, mientras que la Conferencia de Belen do Pará tiene carácter supralegal. El inciso 18, 3º párrafo del citado art. 75 (C.N) también asegura «la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna» y se obliga el Estado a «legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos» [art. 75, inc. 23, 1º párrafo].

Las mujeres y el derecho a participar en política.

Son los ciudadanos y ciudadanas los sujetos de los derechos políticos. La dimensión que aquí proponemos es la de sujetos autónomos – puesto que el principio de autonomía de la voluntad es inherente a este concepto– con autoridad y legitimidad propia. Esta idea de autonomía, de independencia y de libertad supone la capacidad de autodeterminarse, de gobernarse a sí mismo Expresada en la cosa pública constituye la condición soberana de todo pueblo. En Las democracias modernas el poder político de la ciudadanía se expresa de manera indirecta a través de sus representantes que son elegidos mediante el sufragio o voto.7

En Argentina las mujeres – muchas de ellas socialistas y anarquistas- protagonizaron notables luchas por el derecho al sufragio. Fundaron organizaciones, publicaciones periódicas, volantes, etc. Presentaron petitorios que eran elevados al Congreso, aunque eran descartados8. Tampoco fueron considerados los proyectos de los diputados socialistas Mario Bravo y Alfredo Palacios. En 1911, Julieta Lanteri, médica naturalizada argentina, se presentó a votar en la iglesia de San Juan (Buenos Aires) «frente a la mirada estupefacta de los varones, en una mesa presidida por el historiador Adolfo Saldías». Al poco tiempo el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza prohibiendo expresamente el voto femenino «porque el empadronamiento se basaba en el registro del servicio militar que solo cumplían los varones».9

En la provincia de San Juan, en 1927, se aprobó un proyecto del gobernador Aldo Cantoni, que extendió el voto a las mujeres y permitía fueran elegidas para desempeñar cargos y en 1929 las sanjuaninas votaron y además eligieron a una mujer como Intendenta y a otra como diputada. Pero en diciembre de ese mismo año, el presidente Yrigoyen intervino la provincia por corrupción y las mujeres fueron eliminadas del padrón electoral. Hubo que esperar a 1947, durante el 1º gobierno peronista, a que el Congreso aprobara por ley el reconocimiento del derecho de las mujeres de todo el país, a sufragar.10

Recién en noviembre de 1991 fue promulgada la ley nacional Nº 24.012. que ordenó la sustitución del art. 60 del Código Electoral vigente.11 Este artículo, estableció la obligación de que todas «las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas». Es de hacer notar que la ley impone el 30 % no como tope o techo, sino como mínimo. Sin embargo la ley quedó estigmatizada otorgando el 30% de participación a las mujeres. Al reducir la comprensión de su alcance es dable considerar que se reduce también su aplicabilidad. Por otra parte la ley habla de «cargos a elegir» y no especifica cuáles. Si se interpreta a la luz del art. 19 de la CN cabe la posibilidad de participar en igualdad de condiciones como postulantes a todos los cargos electivos y/o públicos de que se trate.12.

En este contexto, y en consonancia con la aprobación de la ley nacional 24.012 el Senado cordobés convirtió en ley un proyecto denominado Ley de Participación Femenina en Cargos Electivos, conocido como de «cupo femenino». Esta ley estableció que las listas de candidatos a cargos electivos no podía contener más de un 70% de integrantes pertenecientes a un mismo sexo. El proyecto, que contó con la media sanción en la Cámara de diputados, compatibilizó distintas propuestas: «de los diputados Nora López y Julio Tejeda; el proyecto de la diputada Susana del Bo; el proyecto de los diputados Rufeil, Montoya, Tejeda y Nievas y esencialmente el proyecto surgido de la iniciativa popular que un grupo de mujeres cordobesas había hecho llegar a la Legislatura»13. Principalmente, el hecho destacado es que fue la primera vez en Córdoba que se puso en práctica el instituto de la Iniciativa Popular, incorporado en la reforma de la Constitución provincial en 1987.14

El proyecto fue debatido en el Senado proviincial. El oficialismo – la UCR– consideró que si bien la ley era perfectible, era una necesidad su sanción sin dilaciones dado el próximo cronograma electoral para el año siguiente. «No queremos que 1995 sorprenda a los partidos políticos con una norma recién sancionada».15 Esto se dijo en alusión a la ley nacional, que si bien fue sancionada en 1991 el decreto reglamentario fue dictado en 1993, pocos meses antes de las elecciones del 3 de octubre.

La ley sancionada, dispuso en su art. 1º el 70% como máximo de candidatos pertenecientes a un mismo sexo en «toda lista de candidatos a diputados provinciales y convencionales constituyentes provinciales». Estableció que las listas a Senadores provinciales debían tener una cantidad mínima de cada sexo y fijó plazo para su vigencia y permanencia entre el 1º de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2002 (art. 5) e «invitó» a los municipios y comunas de la provincia a adherir a los contenidos de la misma.16

Estos artículos, cuerpo principal de la norma, fueron los aspectos cuestionados por los miembros de los otros bloques. «De qué sirve una ley de cupos que no establece cupos» se argumentó desde el bloque justicialista, expresando además que con esta ley no se resolvería el problema de fondo «que las mujeres ocupemos lugares con posibilidades de ser electas» «El proyecto (…) responde a la misma concepción patriarcal, machista y anacrónica que ha impedido que las mujeres ocupemos un lugar de poder y de decisión a lo largo de la historia…»17 El Senador Di Cola –por el mismo bloque- expresó además la disidencia respecto del plazo que fijaba la ley para permanecer en vigencia. Los representantes de ña UCD la consideraron en sí una discriminación y un menosprecio por las cualidades de la mujer: «porqué la mujer no puede salir a competir con los varones su espacio político sin la ayuda, sin la tutela de una ley (…) obligar a dar un cupo al sexo femenino en las listas de candidatos solo consigue rebajar la condición ciudadana y transformarlas en ciudadanas de segunda que llegan por decreto y no por vocación».18 Reforzando esta posición, alucieron al Pacto de San José de Costa Rica que consagró los derechos políticos sin discriminación ni diferenciación de ningún tipo, recordando que forma parte de nuestro derecho interno nacional y provincial.

En lo referido a la fundamentación general, algunos de los argumentos expresados se detallan a continuación. Como aspecto común, todos los representantes acordaron en que las sociedades contemporáneas «se construyen con el esfuerzo compartido de hombres y mujeres».

Desde el oficialismo se planteó la necesidad de la ley para que «garantice al grupo minoritario la posibilidad de ser electo». «Todavía la mujer no ha tenido la participación necesaria desde el nivel que esperamos se debe dar (…) la ley es un camino más que no va a resolver totalmente un problema cultural cual es la falta de participación de la mujer en política, pero sí va a ayudar a mejorarlo».19 Una perspectiva paternalista que iguala la participación política y el acceso a los cargos electivos y que se plantea hacia una minoría, cuando se trata de derechos que corresponden a toda la ciudadanía.

No estuvieron exentos de sexismo consideraciones expresadas «(...) cuando las mujeres hablamos de política hablamos de amor, porque necesitamos más que nunca de la racionalidad y solo es útil al hombre aquello que se convierte en racional si primero pasó por el corazón»; «nuestra presencia en los poderes del Estado es la garantía de recuperación de la política, para que esté al servicio de la gente, la humanización del poder político (…) la barrera para (…) la corrupción»20. Otras opiniones: «sería bueno que en los niveles de decisión y participación hubiera mayor protagonismo femenino, porque aún perteneciendo al mismo género humano (…), nadie puede negar que tenemos, a partir de lo sexual estrictamente, percepciones distintas de la realidad que en la gestión de gobierno muchas veces es necesario aportar».21 «La madre, la mujer que nos trajo al mundo se lo merece (la sanción de la ley)».22 «La única garantía es que se diga expresamente en esta ley que las mujeres van a ir en tal o cual lugar, para garantizar que dentro de un año y medio en esta Cámara de Senadores aparezcan algunas caras bonitas que nos hacen falta y también unas mentes capaces (…)»23 Las posiciones expresadas, hablan por sí mismas, y resulta hasta lógico inferir que la sola pertenencia al género femenino no es garantía de que se posean las cualidades consideradas socialmente como las mejores.

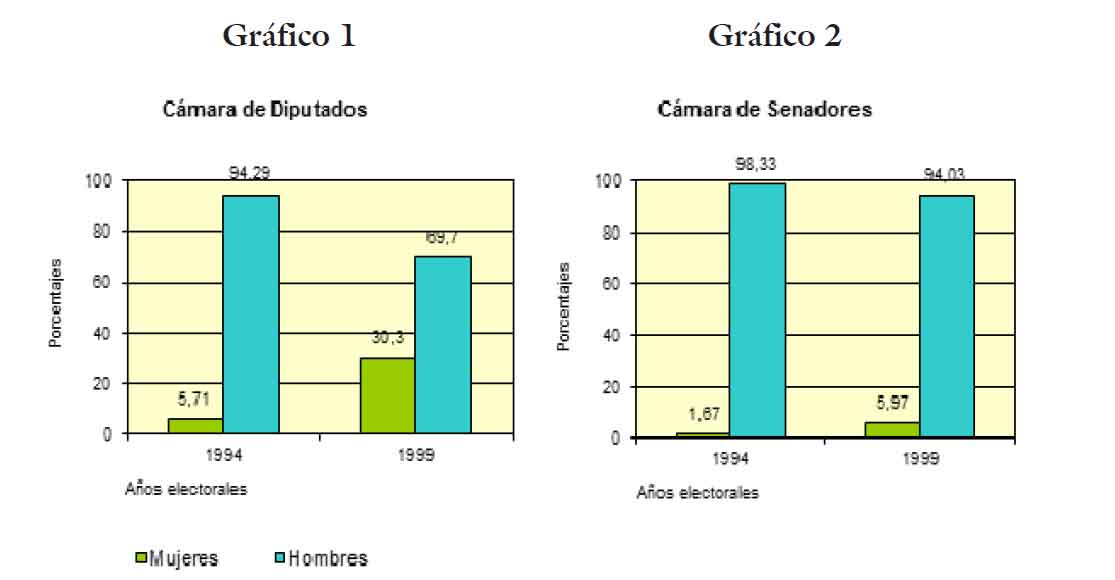

Al momento de ser tratada y sancionada esta ley la composición de las Cámaras estaba constituida de la siguiente manera: Cámara de senadores: 60 miembros, de los cuales 59 eran hombre y una sola mujer. A su vez, en la Cámara de Diputados las 70 bancas estaban distribuidas en 66 representantes masculinos y 4 mujeres24. Lo que significa un porcentaje del 1,67 % mujeres en el Senado y 5,71% en Diputados.

El 6/10/99 se renovó casi la totalidad de la Cámara de Diputados -66 miembros- y casi la mitad del Senado, ya que se debían elegir representantes por 13 departamentos. En vigencia de la ley 8365 se incrementó la representación de las mujeres en ambas cámaras. En Diputados, de los 66 escaños a cubrir, 20 correspondieron a mujeres y 46 a varones. El Senado, que contaba con 67 representantes, quedó conformado con 60 hombres y 7 mujeres.

En de noviembre de 2000, en la primera gestion de gobierno de José Manuel de la Sota, fue debatido un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo denominado Establecimiento del Principio de participación equivalente de géneros para la elección de candidatos. El nuevo proyecto se trató sobre tablas en el Senado y contó con la media sanción de dicho Cuerpo, moción de preferencia y despacho de comisión.25

En el Senado, la fundamentación de dicho proyecto se enmarcó en el proceso histórico «iniciado por Eva Perón con la ley del voto femenino ». Al respecto se recordó que en aquel entonces «el diario La Nación, (....) editorializaba que `no es uniforme en el inmenso territorio nacional la aptitud de la mujer para el ejercicio de sus deberes cívicos». Se señaló también que «éste proyecto revolucionario motivará un cambio fundamental en el modo de hacer política y contribuirá a insertar el sistema electoral de la Provincia de Córdoba a la cabeza de las modificaciones que se perfilan en el futuro del país» «Queremos simplemente compartir, junto al hombre, las decisiones en la construcción de una sociedad más justa y equitativa»26. Desde los bloques de la oposición expresaron la voluntad de votar a favor de la ley, salvo el bloque de la UCR que sostuvo que la misma requería de un tratamiento más a fondo, en comisiones, cuestionando la falta de un balance sobre la aplicación de la ley anterior que había fijado 8 años de vigencia «si bien la idea es buena hacerlo así, rápidamente, sin consulta, sin participación, sin diálogo, sin

la necesaria búsqueda de consenso, no deja más que pensar en un capricho» y solicitaron que vuelva el proyecto a comisión. La senadora Hernández manifestó que existe «una clara intencionalidad demagógica y la determinación de obtener rédito político del mismo», pero que apoya el proyecto porque «está expresando un reclamo de más de la mitad de los ciudadanos». Valoró que «senadores que han sido capaces de aprobar por simple disciplina leyes que violentaban su pensamiento y su sentir, como las leyes de privatización de la banca provincial, como la ley de privatización de la energía eléctrica, que han aceptado en forma absolutamente atípica la privatización del IPAM (Instituto Provincial de Atención Médica) hoy tienen este gesto que los reivindica ante sí mismos».27 La senadora Baldata tras criticar que el proyecto provenga del Ejecutivo con la consiguiente falta de discusión del mismo, así como de participación por parte de los movimientos de mujeres, grupos feministas, y otras organizaciones, analizó que al momento el 30% estipulado no se estaba cumpliendo, lo cual era indicativo de la necesidad de medidas positivas para revertir esta situación. Cuestionó el art. 2 del proyecto que dice que «deberá observarse obligatoriamente, en toda lista de candidaturas electivas para desempeñar cargos representativos en órganos colegiados ejecutivos, deliberativos (…)».28 Señaló que para que la «distribución sea equitativa para los cargos legislativos electivos, necesariamente tiene que alcanzar a los cargos electivos del Ejecutivo (…) allí se va a demostrar si de verdad existe la voluntad de que los espacios de poder sean el 50 por ciento y sean equitativos». Propuso que colocando una coma entre la palabra colegiados y ejecutivos se soluciona este aspecto. Observó también el artículo 5º sobre la eventualidad de vacantes producidas. El proyecto señalaba que «las vacantes producidas de un género, deben ser cubiertas por un reemplazante de igual género». En este sentido la crítica se refirió a que en el texto constitucional las vacantes producidas tanto en Senadores como en Diputados está previsto que «sean cubiertas de forma inmediata por el que sigue de acuerdo con el orden establecido en la lista partidaria y completa el suplente». De tal manera «lo que establece la ley entra (ría) en colisión (....) con los artículos constitucionales»29. Los senadores oficialistas argumentaron a favor de la celeridad para que las mujeres ejerzan el goce pleno de la igualdad de derechos y se mocionó para su aprobación tal cual el texto del proyecto, lo que se hizo.

En la Cámara de Diputados, el debate en torno al proyecto – ya con media sanción - consistió en una argumentación, similar, de tipo histórica, política y conceptual manteniéndose las diferencias puntuales que se expresaron en el Senado. El radicalismo expresó su posición de seguir debatiendo sobre el tema, mientras que la UCD cuestionó la necesidad de leyes de esta naturaleza. La revisión histórica estuvo referida al señalamiento de la actuación de Eva Perón como símbolo de la lucha por los derechos cívicos y políticos de las mujeres, la ley 24.012, la ley 8365 de 1994 en Córdoba y la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que otorgó rango constitucional a los Tratados internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Este marco histórico y constitucional «sustenta la legalidad y legitimidad del presente proyecto» el cual se caracterizó como «progresista y revolucionario proyecto transformador».30 Hubo posiciones en contra de la participación femenina desde el punto de vista de las capacidades intelectuales. «Fuere cual fuere la disposición biológica de la mujer, fueren cuales fueren sus deferencias intelectuales con el hombre y aún admitiendo que la capacidad femenina pudiera ser inferior a la varonil, si no resultara ser el hombre y si la pareja humana la protagonista del hecho histórico, es un inexcusable deber de justicia entregar en manos de la mujer la porción que le compete en el manejo de la cosa pública y es también deber que ellas reclamen la porción de responsabilidad que esa función acarrea consigo». En Córdoba, «transformamos realmente esa ley de cupo a nivel nacional en una ley de género» 31

Los representantes del bloque de la UCD la sesión desarrollaron sus argumentos en contra de establecer la obligatoriedad del cupo «¿Es acaso la mujer minusválida políticamente hablando? ¿Es acaso incapaz por sí misma de alcanzar aquello que las leyes le permiten poniéndola en un plano de igualdad como hoy afortunadamente está con el hombre». El diputado cuestionó la constitucionalidad del proyecto entendiendo que los tratados internacionales tienen igual rango que nuestra Constitución, a partir de la reforma de 1994, y que los mismos establecen que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, etc y que «esta ley está incorporando una distinción que la propia Declaración de los Derechos del Hombre nos prohibió».32 Desde el bloque de Acción por la República, apoyaron el proyecto, teniendo en cuenta que la ley de cupo nacional «según un informe reciente de las Naciones Unidas (...) posiciona a Argentina como uno de los países con mayor porcentaje de mujeres en el ámbito parlamentario y en comparación con el resto de América la diferencia es notoria. Sin embargo en lo que representa al Poder Ejecutivo, el país está por debajo del resto». «Pocas son las funcionarias de alta jerarquía en los innumerables estamentos del Estado. Es raro que en nuestra provincia (…) habiendo tantas mujeres médicas, no haya directoras de hospitales. Es difícil de creer que no haya más mujeres capaces de estar al frente de las carteras del Poder Ejecutivo». Votaron favorablemente al proyecto, considerando que la Legislatura está dando «un paso importante por la igualdad de la mujer (y que) es de esperar que el Poder Ejecutivo haga lo mismo».33 Otros representantes ahondaron en argumentos sociales ubicando el problema en el contexto actual en el cual en «los últimos 10 años han ido aumentando los niveles de concentración de riqueza en manos de unos pocos dentro de la sociedad y han ido aumentando al mismo tiempo los niveles de exclusión social de la inmensa mayoría de los habitantes del país». Se señaló el agravamiento de la pobreza y lo que se denomina «feminización de la pobreza», para expresar que el tema de la «lucha por la igualdad de la mujer» no se reduce al problema de la participación política. Señalando que el partido de gobierno (UPC) «mientras sostiene la participación igualitaria en la Legislatura, no lo sostiene en sus propias designaciones, una política ni remotamente parecida a la que aquí se sostiene», y que el proyecto llevaba el signo de la utilización electoral, A su vez, el bloque de la UCR manifestó su rechazo al proyecto planteando el mantenimiento de la actual legislación vigente puesto «que eso sí es una acción positiva, que establece un determinado porcentaje, con limitación temporal sujeta a evaluación (…) para este proyecto no se ha hecho una evaluación de la ley vigente, de los resultado» Se cuestionó el proyecto entendiendo que persigue fines electoralistas a la vez que se señaló «de que junto con la puesta en marcha de la política de gobierno de parte del gobernador de la Sota, se ha producido siempre un fuertísimo marketing (sic) publicitario, diríamos casi invasivo, al cual ya nos estamos acostumbrando y que nos hace dudar acerca de que si los fines que persigue la presentación de esta ley son los declarados (…)».34 Cabe señalar que las diputadas la Sra. Zalazar de Fino y Sra. Gonzalo votaron a favor del proyecto. Zalazar de Fino aclaró que su bloque (UCR) permitió que decidan su voto. Resaltó el papel de las mujeres radicales que con sus propuestas y militancia contribuyeron concretamente en la elaboración de la ley nacional de cupo, durante la presidencia de Carlos Menem y de otras correligionarias que llegaron con reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos35. Expresó también que «algunos dirigentes radicales aún no han podido superar el machismo y han amenazado que todas aquellas que votemos a favor de esta iniciativa, nunca más ocuparemos un lugar en los cargos electivos o lista de candidatos partidarios (…) no me preocupa, porque la lucha por los derechos de las mujeres no tiene color político y es una lucha común (…) quiero recordar que pertenezco a un partido democrático donde existe lugar para el disenso».

La «participación equivalente de género» en Córdoba

A partir de 2001 la provincia de Córdoba dejó así el sistema bicameral que había regido en los últimos 130 años. La legislatura tiene una sola cámara, la Unicameral, compuesta por 70 miembros que son electos en un solo acto, combinando dos formas: por lista se eligen 44, que se reparten por el sistema proporcional D’Hont (división del total de votos de cada partido por uno, por dos, por tres y así sucesivamente, luego se ordenan los cocientes en orden decreciente y se otorgan las bancas a cada partido de acuerdo a ese orden. Con el 25% de los votos se accede a una banca). Los 26 legisladores restantes son representantes departamentales, que se eligen uno por cada departamento provincial. Sólo el que gana en su departamento accede a la banca.

Este sistema mixto tiende a favorecer a la mayoría, ya que el partido que gana en la provincia, muy probablemente será el que triunfe en numerosos departamentos. El mecanismo también favorece al bipartidismo. En las localidades del interior, peronistas y radicales suelen repartirse las victorias y por ende, los escaños.

En el sistema electoral rige el mecanismo de simple mayoría, lo que significa que el partido que obtiene más votos gana, no importa la diferencia. No hay un sistema de ballotage o segunda vuelta como en Capital Federal o en las elecciones presidenciales y la renovación de los legisladores, es simultánea con las elecciones a gobernador y vice otorgando al partido gobernante electo, la mayoría automática en la Unicameral. A posteriori de la reforma del sistema de representación bicameral, el 12 de octubre de 2001 se realizaron los comicios para elegir a los legisladores del cuerpo unicameral. Por única vez, los candidatos y candidatas que resultaran electos, duraron 2 años en sus mandatos, no obstante el término legal de la reforma que estableció en 4 años los mandatos. Dicha medida fue tomada con el objetivo de hacer coincidir las futuras renovaciones de legisladores con la de los mandatarios provinciales. La próxima elección de acuerdo al cronograma constitucional, estaba prevista para 2003. En la provincia hubo 2.121.573 ciudadanos habilitados para votar y el padrón femenino superó al masculino en casi 70.000 votantes.36 Luego del escrutinio, la Legislatura provincial quedó conformada de la siguiente manera:

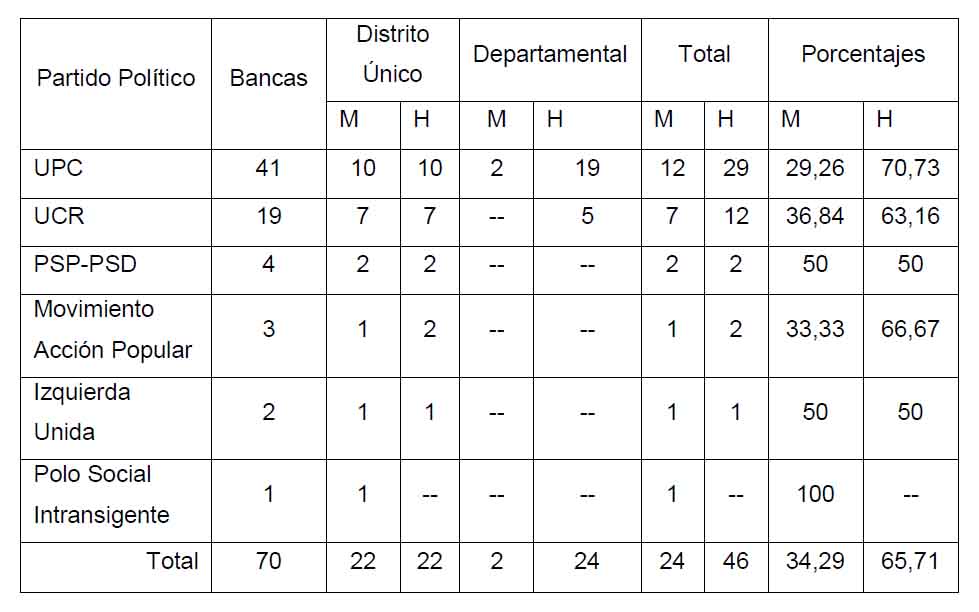

Cuadro 1 - Elecciones Legislativas, Octubre de 2001

Elaboración propia. Fuente: La Voz del Interior, 15/10/01, Secc. A, Política, p. 13

M: mujeres; H: hombres.

Con estos resultados, por primera vez, 6 fuerzas políticas integraron el cuerpo legislativo provincial y la izquierda contó con representación. Partido Político Bancas

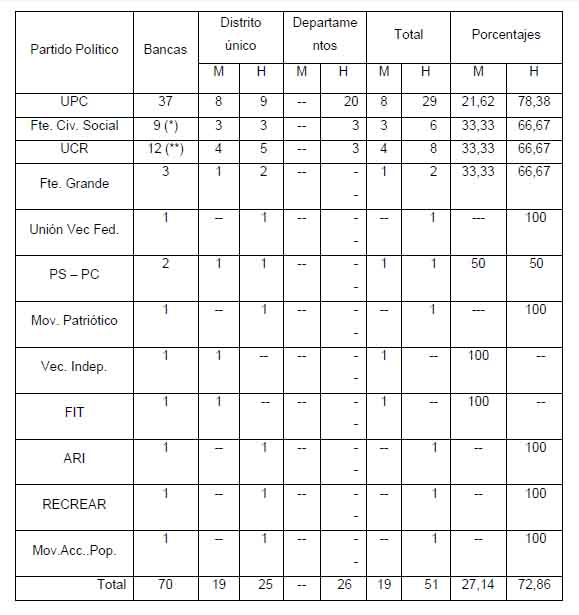

La primera renovación de la Unicameral se realizó en los comicios del 5 de octubre de 2003. En el padrón provincial se contabilizó en 2.244.495 a las personas aptas para participar del sufragio, de las cuales 1.155.298 fueron mujeres y 1.089.197, hombres. Tras el escrutinio, la participación en la representación quedó distribuida de acuerdo al cuadro

Cuadro 2 . Elecciones Legislativas, Octubre de 2003

Elaboración propia, Fuente. LVI, 6/10/03, Sección A, Política, p. 12

El 3 de setiembre de 2007, se realizó la elección para designar a quien sería el 4º gobernador de la provincia de Córdoba en 24 años de democracia y se renovó la Legislatura Unicameral. Se encontraban habilitados para votar 2.600.000 ciudadanos. En la ciudad de Córdoba, de los 949.161 empadronados, 499.541 fueron mujeres y 449.620, hombres. Los principales partidos políticos se repartieron más del 95% de los votos considerados válidos. El 5% restante se distribuyeron entre Frente Grande, Unión Vecinal Federal, Partido Socialista, Movimiento Patriótico, Vecinalismo Independiente, Frente de Izquierda de los Trabajadores, Movimiento de Acción Popular y ARI, en una elección en la que hubo acusación de fraude, por el escaso margen entre las dos primeras fuerzas: Unión Por Córdoba, obtuvo los votos del 37,06% del electorado y el Frente Cívico y Social le siguió muy cerca con el 35,95%. Mientras, la UCR logró el 22,26%.37

El cuadro que sigue, ilustra sobre los resultados:

Cuadro 3 . Elecciones Legislativas, Octubre de 2007

Elaboración propia. Fuente: LVI, 4/10/07, Sección A, Política, p. 6

Nota: (*) Sumatoria: 8; (**) Sumatoria: 2.

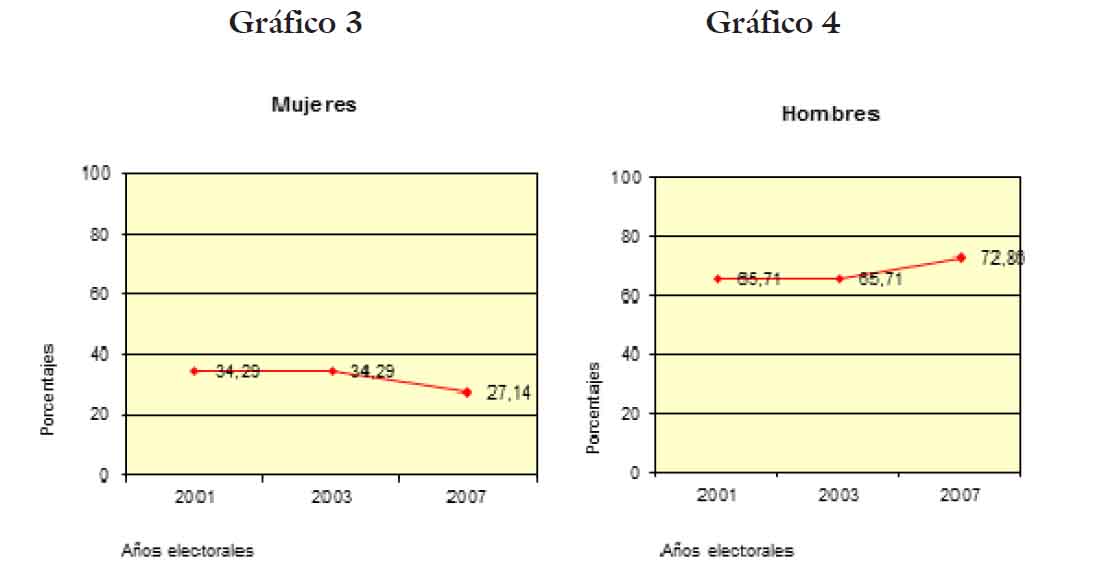

Para poder establecer los objetivos propuestos, a continuación vemos los gráficos 1, 2, 3 y 4 y comparamos los resultados de la participación femenina en el ámbito legislativo, en los momentos de vigencia de las tres leyes estudiadas. Es decir, en el período comprendido entre 1994 y 2007.

De la comparación surge que en las elecciones de 1999, se nota la incidencia de las leyes nacional y provincial, aunque es notable la diferencia entre ambas Cámaras. En Diputados, la presencia de las mujeres alcanzó el 30%, mientras que en el Senado, si bien se observa un aumento, este no es considerable ni siquiera a la altura del porcentaje que se estipuló, manteniendo, por consiguiente, una gran primacía en los escaños la participación masculina. A partir de la ley de «participación equivalente de géneros» es notable la diferencia en la participación de las mujeres en tanto representantes por el Distrito Único o representantes por los Departamentos. La representación por Departamentos equivale a lo que antes fuera la Cámara de Senadores. Cuando quedó establecido que el Poder Legislativo en Córdoba, sería bajo el sistema Unicameral, se determinó, que su composición estará constituida por 70 miembros, de los cuales 44 son elegidos por distrito único con el sistema proporcional D´Hont, sin piso electoral y 26 elegidos 1 por cada departamento.38 La ley vigente, que tuvo como objetivo la equidad en la representación de género, no estableció la obligatoriedad de que la representación por departamentos sea exclusiva o prioritariamente masculina. Sin embargo, salvo escasísimas excepciones, es lo que prima y por lo tanto es uno de los factores que produce un resultado contradictorio con el espíritu de la ley. Como se ve, de acuerdo a los valores en el Cuadro 1 por Distrito Único, las bancas quedaron repartidas equitativamente: mitad mujeres y mitad hombres,(22 y 22) pero por Departamentos, la diferencia se dispara: Solo 2 mujeres y 24 hombres. Diferencia que aumenta en la última elección de 2007, tal como se puede observar en el Cuadro 3. No sólo no hay ninguna mujer legisladora por Departamento, sino que la equidad lograda en la representación por el Distrito Único se perdió.

Consideraciones finales

A través del análisis de los resultados electorales, se puede ver en el período investigado, que hubo un aumento considerable en la incorporación de mujeres en el ámbito legislativo. Al mismo tiempo, se observa que socialmente se acepta lo que estipulan las leyes. Respecto a medidas de acción afirmativa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han analizado la compatibilidad de dichas medidas de acción afirmativa, en la promoción de la participación política de las mujeres –tomando la igualdad y no discriminación como fundamentos básicos- y se han pronunciado al respecto. La Comisión sostuvo que «Para identificar un trato discriminatorio, es necesario comprobar una diferencia en el trato entre personas que se encuentran en situaciones suficientemente análogas o comparables», mientras que la Corte, en la Opinión Consultiva Nº 4 dispuso que «no pued(e) afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón».39 Desde esta perspectiva se puede apreciar que la discriminación positiva, ha obrado en favor de los derechos de las mujeres a no ser eliminadas de las listas electivas.

Sin embargo, queda demostrado, que uno de los principales límites de la ley vigente en Córdoba, es que la diferenciación de representación legislativa por Distrito Único y por Departamentos no contempla el 50% de equidad de género, lo cual hace que en la práctica, en la totalidad de la participación no exista dicha equidad. Asimismo es notable una merma de 7 puntos, en ocupar bancas por parte de las mujeres en la última elección legislativa efectuada en 2007. Un diagnóstico acerca de cuales han sido las causales de dichos resultados, exceden este escrito.

En oportunidad del debate suscitado a fin de aprobar la primer ley provincial de «cupo femenino» en 1994, el senador Caronni había señalado: «un problema cultural cual es la falta de participación de la mujer en política» como parte de sus argumentos a fin de lograr consenso para la sanción. Esta frase merece algunas observaciones. En primer lugar se equipara erróneamente la participación política con el acceso a los cargos. Pero además se invisibiliza la enorme participación en la política que protagonizan las mujeres materializada en las afiliaciones masivas a los sindicatos; como integrantes de los cuerpos de delegados; como dirigentes barriales; como referentes comunitarias a cargos de comedores infantiles y de ancianos; de bibliotecas y «roperos» populares; como integrantes de organizaciones de defensa de derechos humanos por las secuelas del Terrorismo de Estado; como firmes luchadoras contra la contaminación ambiental que realizan los productores del agro en zonas altamente pobladas, etc. Todo ello se ignora en un debate que tiene como objetivo la no discriminación. El otro aspecto que surge de esta malograda frase, es que indica un concepto caduco y desactualizado de ciudadanía, porque está acotado a cierta participación política: desde la institucionalidad, ya que no se dimensionan las prácticas e intervenciones en el espacio público de la comunidad. El reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres conlleva la tensión –por ahora permanente- de patrones y prácticas culturales que subyacen, casi invisiblemente, negándolos.

Con todos los elementos aquí expuestos, podemos establecer, que si bien en el plano de la legislación, en Córdoba, a partir del período de gobierno de de La Sota está vigente una norma que contempla la «participación equivalente de géneros», que se presentó superadora de sus homólogas - la ley nacional y la de la anterior gestión radical.- los resultados reales no han tenido esa contundencia.

1 Trabajo recibido el 31/03/2016. Aceptado el 16/06/2016.

2 Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Adscripta en la cátedra de Introducción a la Historia en la Universidad Nacional de Córdoba. Tesista de Maestría en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata. Contacto: gloriadirienzo@yahoo.com.ar

3 Este derecho recibe el nombre de derecho a la autodeterminación, el «derecho de los pueblos para disponer de sí mismos». También es la capacidad para decidir su pertenencia a un determinado estado o su separación de él. La existencia de los Estado es fruto del ejercicio del derecho de autodeterminación popular, ya sea en forma pacífica, por la negociación o mediante la lucha armada independentista. Esta última definición fue realizada en 1920 por el Comité de Juristas nombrado por la Sociedad de las Naciones en el caso de las Islas Aalan en que se exhortó a Finlandia a respetar el deseo de los habitantes insulares a incorporarse a Suecia. Cfr. Borja, (1998): 55.

4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos OEA/Ser.L/V/II.100, Doc. 17, 13/10/ 1998, en www.cidh.oas.org/annualrep/99

5 http://www.cidh.org/women/Mujeres98/

6 Expresa el art. 31 «Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación….»

7 El procedimiento electoral adquiere características propias en cada país, pero en general hay consenso en que al menos debe contar con cuatro condiciones: universal –deben o pueden votar todos los ciudadanos y ciudadanas de acuerdo con los requisitos estipulados

(nacionalidad, edad, etc.) – Libre, es decir que no puede haber coerción, presión, intimidación alguna a las personas que van a votar por parte de otras personas o grupos. Igualitario: todos los votos tienen el mismo valor y efecto; y secreto: la falta de carácter público evita la eventualidad de presiones.

8 Algunas de estas organizaciones fueron: Unión Feminista Nacional, presidida por Alicia Moreau de Justo – fundada en 1902- ; el Centro Feminista, creado en 1905 por Elvira Dellapiane de Rawson; el Comité pro-sufragio femenino; el Partido Feminista Nacional, entre otras.

9 LVI, fascículo 10, «La voz de los argentinos» p.12, 2009

10 Ley 13.010. Estableció que las mujeres argentinas y extranjeras residentes en el país, tienen iguales derechos políticos así como iguales obligaciones que los varones.

11 Código electoral Nacional, Decreto 2135/83, (18/08/83), modificado por las leyes 23.247, 23.476, 24.012 y 24.444.

12 El art. 19, CN «Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe».

13 Diario de Sesiones, 1994, tomo I, 1º Sesión Ordinaria, Camara de Senadores, 03/03/1994, p. 60.

14 Reglamentado por Ley Nº 7811/89.

15 Senador Caronni, en su carácter de miembro informante. DS, op cit, p 62.

16 Ley 8365, sancionada 3/3/1994. La Voz del Interior, 03/03/1994 y 04/03/1994, Sección Política, p 4 A

17 Haidé Giri, senadora justicialista. DS: 64-65.

18 Debemos señalar, que no hubo unanimidad en el bloque de senadores de la UCD. El Senador Fabrizin expresó su voluntad de apoyar la ley que consideró en su dimensión de discriminación positiva; objetó también el plazo de ocho años para su vigencia, desde el punto de vista que socialmente no creía que fuera el tiempo suficiente para su internalización en la sociedad. A tal efecto propuso 20 años.

19 Senador Caronni, miembro informante del bloque UCR. DS, 60-64. El resaltado me pertenece.

20 Haidé Giri, PJ. DS, pp 66.

21 Senador Di Cola, PJ., ib. pp 68

22 Senador Diez, Confederación Federalista Independiente – Partido Federal, ib, p74

23 Senador Presas, PJ, ib. p 76

24 Fueron ellas: Senado: Haidé Giri; Diputados: Marta Alarcia, Susana del Bo; Gloria Gianni y Nora Lopez. Cfr. D.S. op cit, pp 59- 80.

25 Cfr. Diario de Sesiones, Tomo IV, Cámara de Senadores, 35º Sesión Ordinaria, 16 de noviembre de 2000, pp 3205 – 3220. El tratamiento sobre tablas significa que la Cámara hace la vez de comisión, vale decir que del debate pueden surgir adiciones, modificaciones etc. a un proyecto antes de su aprobación. En este caso, dicho tratamiento solo produjo celeridad para aprobarlo ya que no se incorporó ninguna de las observaciones propuestas por los representantes de los demás bloques. Diario de Sesiones, tomo 4, Cámara de diputados, Córdoba, 39º Reunión, 2º Sesión Especial, 29/11/2000, pp 2678- 2718.

26 Senadora Halak, miembro informante del proyecto. DS. CS, pp. 3205 -3206.

27 Senadora Hernández, FREPASO. DS. CS pp 3214 -3215.

28 Ley 8901, BOP (Boletín Oficial Provincial) 19/12/2000.

29 Senadora Baldata, FREPASO, DS. pp 3207 – 3210.

30 Diputada Fernandez, UPC (Bloque peronista), DS Cámara de Diputados, op. cit. pp

2679- 2680

31 Diputado R. Sanchez, UPC, DS. pp. 2681-2683.

32 Diputado Bustos Argañaráz, UCD, DS pp. 2695-2699.

33 Diputada Bertola, APR (Acción por la República), ib. pp 2699 -2701. Se refiere al Informe de la CIDH sobre la condición de la mujer en las Américas del 13/10/1998.

34 Diputado Font, UCR, DS ib. pp 2709 -2711. La crítica del Diputado señala un hecho que fue inédito en la política de la provincia: la campaña para la candidatura del gobernador de la Sota estuvo a cargo de una empresa publicitaria internacional, la empresa brasileña Duda Mendonca y de una consultora de encuestas nacional, la Consultora Julio Aurelio.

35 En este contexto, a modo ejemplificador, es de destacar que la señora María Merciadri de Morini presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando la violación de los derechos al debido proceso (artículo 8), a los derechos políticos (artículo 23), a la igualdad ante la ley (artículo 24) y a los recursos efectivos (artículo 25), establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de la República Argentina en su propio perjuicio. La situación se generó a raíz de que en la lista electoral de seis candidatos del partido Unión Cívica Radical para diputados nacionales de la Provincia de Córdoba, se colocó a una mujer en el cuarto y a otra en el sexto puesto. Con ello se violó la ley 24.012 y su decreto reglamentario Nº 379/93, por los cuales debió haberse colocado a dos mujeres dentro de los primeros cinco puestos. La sra. Merciadri, adujo también, que si la lista del partido Unión Cívica Radical no se ajustaba a lo que dispone la ley, se está restringiendo y vulnerando el derecho del sufragante que nace de ella, con el objeto de asegurar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos. El perjuicio consiste en privar al ciudadano de votar por una lista del partido de su preferencia, conformada con arreglo a las disposiciones legales, y obligarle a votar por una lista que no se ciñe a dichas normas, violando así el pleno ejercicio de sus derechos políticos. Las autoridades judiciales, además de rechazar su petición, rechazaron su legitimación para actuar. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la apelación presentada luego que se habían efectuado las elecciones y el mencionado partido político había ganado cuatro puestos de los seis para los que se había presentado. Como fundamento de su rechazo la Corte expresó que «en las elecciones del 3 de octubre de 1993, la Unión Cívica Radical había obtenido un caudal de votos que le había consagrado cuatro diputados nacionales y en la causa se disputaba quién debía haber ocupado la quinta candidatura». El Estado señaló que en el presente caso se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna y solicitó a la Comisión que declarara la inadmisibilidad de la petición porque los hechos alegados no configuran violación de ninguno de los derechos establecidos en la Convención. No obstante, la Comisión declaró admisible el caso por encontrar violación a los arts. 8, 23, 24 y 25 de la CADH. El caso se encontraba en su momento en instancia de resolución amistosa. Diputadas Zalazar de Fino y Gonzalo, UCR, ibídem, pp 2711 – 2714. La diputada Zalazar de Fino hizo referencia al caso presentado ante la CIDH, Expte 2261/93, Merciadri de Morini, María Teresa c/ Argentina.

36 Fueron 13 agrupaciones políticas las que participaron del comicio: Unión Por Córdoba, (UPC), Unión Cívica Radical (UCR), ARI, Izquierda Unida, Acción para la República, Unidad Vecinal, PTS, PO, Cambio Córdoba, Polo Social- Intransigente, Partido Humanista, Movimiento De Acción Vecinal y Partido Demócrata Liberal.

37 LVI, 03/09/2007, Sección A, Política, pp 1 y 4 y LVI, 04/09/2007, p 6.

38 Diario de Sesiones, Convención Constituyente, 13/09/2001.

39 Cfr., citado por S. García Muñoz, (2009): 21-23.

Bibliografía

1.AMORÓS, Celia, (2001), Feminismo, Igualdad y Diferencia. México: Universidad Nacional Autónoma de México. [ Links ]

2.BACZKO, Bronislaw, (1999), Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas. Buenos Aires: Nueva Visión. [ Links ]

3.BIDART CAMPOS, Germán y RISSO, Guido (Coords.), (2005), Los derechos humanos del siglo XXI, la revolución inconclusa, Buenos Aires: Ediar. [ Links ]

4.BINDER, Alberto, (1999), «Significado histórico político de la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional» en Protección Internacional de Derechos Humanos. Buenos Aires: Ministerio del Interior. [ Links ]

5.BORJA, Rodrigo, (1998), Enciclopedia de la Política, 2º México: FCE. [ Links ]

6.FACIO MONTEJO, Alda, (1999), Cuando el género suena, cambios trae (una metodología para el análisis de género del fenómeno legal). San José de Costa Rica: ILANUD. [ Links ]

7.GARCÍA MUÑOZ, Soledad, (2009), «Derechos humanos de las mujeres en África y en América Latina: claves conceptuales y normativas» en MOLINA, Estefanía y Nava SAN MIGUEL (Coords.) Buenas Practicas en Derechos Humanos de las Mujeres. Africa y América Latina, Madrid: UAM. [ Links ]

8.LEVIN, Silvia, (2003), «La ciudadanía de la mujer en argentina en el siglo XXI: Las tensiones de un modelo cívico» en Socialis. Reflexiones latinoamericanas sobre política social. Rosario: Homo Sapiens. [ Links ]

9.RAIMUNDI, Carlos y STORANI, Federico, (1984), «Inestabilidad institucional argentina: causas» en SABATO, Hilda y CAVAROZZI, Marcelo (Comps.), Democracia, orden político y parlamento fuerte, Buenos Aires: CEAL. [ Links ]