Introducción

La importancia social, económica, política y biológica de las zonas costeras en el mundo se ha ido incrementando a lo largo de la historia de la humanidad, constituyendo el asiento de una población cada vez más numerosa que utiliza ese espacio para desarrollar diversas actividades (Lavia, 2017; Matteucci y Dadón, 2002). A partir de la década de los años cincuenta el espacio litoral recibe una afluencia masiva de veraneantes y es tendencia mundial la creación de nuevos destinos para el turismo de sol y playa (Benseny, 2006). La valorización social de estos espacios costeros ha generado una transformación paulatina de espacios naturales en espacios cada vez más antropizados y el proceso de balnearización de los médanos y playas, en los frentes litorales de ciudades con fuerte aptitud turística, es ejemplo de ello. Se entiende a la balnearización como “el proceso de ocupación efectiva de la playa mediante el equipamiento turístico de las mismas con diferentes moda- lidades según la diversidad de usuarios, consumidores y productores de espacios que confieren identidad y singularidad” (Hernández, 2010, p. 80).

En la ciudad de Puerto Madryn el proceso de balnearización ha estado presente con más impulso desde mediados del siglo XX, incrementándose notoriamente desde la década de los años noventa hasta nuestros días y registrando evidentes impactos sobre la sedimentación natural del paisaje costero y consecuentemente provocando efectos erosivos no deseados (Lavia, 2017). Los litorales urbanizados, independientemente de su jerarquía urbana, representan una de las formas de antropización más extremas y complejas, generando profundas modificaciones en las condiciones y dinámicas naturales de los litorales patagónicos (Monti, 2007).

El frente litoral de la ciudad adopta un tipo de costa baja, con fragmentación geomorfológica y presenta una playa de gran continuidad caracterizada por una nota- ble percepción del recurso costa como una unidad integrada con aptitud para usos turísticos (Monti, 1996; Monti, Raimondo y García, 2003; Weiler y Gomez-Simes, 2005). Esas características naturales del sector costero han propiciado el desarrollo de un proceso de balnearización sobre médanos y playa posterior o distal, entendiendo a esta última como el área delimitada desde la línea de pleamar incluyendo el médano costero (Bustos, Huamantinco Cisneros, Perillo y Piccolo, 2013).

Weiler y Gómez Simes (2005) afirman que la zona de médanos céntrica donde se desarrollan balnearios y frentes urbanos con edificios que encauzan vientos es la más afectada por un proceso de degradación del sistema médano-playa. En el mismo sentido, Monti (2011b) expone que en Puerto Madryn no existen evidencias de erosión costera severa en zonas de playas, como resultado de fenómenos naturales. Sin embargo, se identifican efectos erosivos antrópicos sobre las mismas destacándose los que tienen lugar entre el muelle Luis Piedrabuena y la proyección de la calle Fragata Sarmiento, coincidiendo con los sectores más antropizados por la instalación de estructuras rígidas permanentes (bares, balnearios y paseo costero),lo que motivó el desarrollo de esta investigación. Autoras como Benseny (2012a y 2012b) observan los mismos efectos erosivos producto de los materiales de construcción de las unidades balnearias para el caso de la localidad de Villa Gesell.

El espacio bajo estudio resulta altamente competitivo para las y los diferentes usuarios que generan diversidad de usos y actividades, dentro de los cuales se encuentran el negocio inmobiliario y la conjunción de intereses diversos por el uso y explotación de los recursos que estos espacios singulares concentran, lo que ha cambiado paulatinamente el modo de ocupación litoral convirtiendo ciertos tramos del sector costero (balnearios y playas) en espacios restringidos solo para quienes pagan por los servicios allí ofrecidos, estableciendo condiciones de exclusividad y rivalidad de la costa (Lavia, 2017; Mantero, 2006). Situaciones similares sobre la convivencia de usos antagónicos en los sectores de playa son analizadas por Benseny (2012a) para el caso de la localidad de Villa Gesell. También Hernández (2010), citando a Dutra, Araújo, Campos y Gontijo (2009), refiere a la apropiación del turista sobre el espacio litoral “considerando que el cliente paga por el servicio que recibe, estableciendo otra lógica: la compra del espacio simbólico” (p. 367).

En este sentido, Barragán Muñoz (2003) recomienda percibir al litoral como un espacio problema, es decir, no solo como un espacio geográfico dotado de una serie de atributos en forma de recursos, sino también como el marco donde se desarrollan problemas y conflictos. Para implementar una planificación y gestión de espacios geográficos costeros se hace indispensable observar y conocer la heterogeneidad de sus atributos. Este ambiente es el resultado de una negociación entre actores sociales y aptitudes territoriales, asimilándose a la noción de paisaje negociado (McCall, 2007, citado en Bocco, 2010).

En Puerto Madryn, a pesar de la coexistencia de distintas actividades (industriales, portuarias, urbano-residenciales y turísticas de sol y playa), son la urbanización y los usos recreativos de playa los dos principales modeladores del frente litoral de la ciudad (Monti y Escofet, 2009). A partir de la década de los años noventa, se consolida un proceso de balnearización que modifica los modelos de ocupación del frente costero, desarrollándose establecimientos que brindan variedad de servicios y que, por lo tanto, permanecen abiertos durante todo el año. “El ámbito costero asume una función turística que se manifiesta en el diseño y recreo del territorio litoral como un espacio de recreación para cubrir las necesidades de sombra, vestuarios, restaurantes y demás servicios de playa localizados en la arena” (Benseny, 2008b, p. 12). En invierno las unidades balnearias ofrecen servicios gastronómicos que se diversifican en la época estival, ocupando los espacios linderos con carpas, sombrillas, bares de playa y anexando servicios de apoyo a las actividades náuticas y de buceo (Lavia, 2017; Monti, 2011a).

Este modelo de ocupación del espacio litoral debido a prácticas turístico-recrea-tivas que origina un mayor consumo de la zona costera fomenta el movimientode suelos, el desmonte de médanos y la creación de barreras artificiales a la libre propagación de los sedimentos en el sistema médano-playa1. El efecto urbanizador actúa como una amenaza para el paisaje natural afectando a los hábitats naturales y con la drástica desaparición de especies propias de las áreas costeras (Benseny, 2006; Lavia, 2017), todo lo cual deriva en un incremento notable de las tasas de erosión. Asimismo, las edificaciones suponen un riesgo derivado de su propia exposición ante la probabilidad de ocurrencia de fenómenos naturales (Barragán Muñoz, 2003) como marejadas, tormentas y remoción en masa.

En el año 2013, la Municipalidad de Puerto Madryn junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y algunas empresas del sector privado llevaron adelante una prueba piloto de recuperación de médanos costeros a través de la instalación de un enquinchado en cercanías de la Bajada 7. Esta acción fue enmarcada en un Programa Municipal de Recuperación de Médanos Costeros que buscó unificar criterios, acciones y actividades que promuevan la regeneración natural, con una mínima intervención humana, de la cadena medanosa litoral desde la avenida Gales hacia el sur de la ciudad. Se buscó establecer en la comunidad la necesidad de preservar los médanos existentes y acompañar el proceso de recuperación de aquellos sitios donde se han perdido, además de crear conciencia sobre la importancia de la cadena medanosa como un ecosistema sensible al impacto humano y las consecuencias negativas que su degradación generan (Diario El Chubut, 2013).

También en el año 2016 la Municipalidad inició gestiones tendientes a elaborar un plan, en conjunto con especialistas del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia (IGEOPAT) de la UNPSJB, con el objeto de generar estrategias de intervención orientadas a la remediación y conservación del recurso médano-playa y a la mejora de la calidad paisajística del área costera. Se propuso establecer una agenda orientada al abordaje de distintos ejes tales como programas de remediación y recuperación de médanos, acciones de educación ambiental, difusión y concientización, generación de información para sustentar marcos normativos y ordenamiento de actividades socioeconómicas sobre la costa (Diario Jornada, 2016).

En el presente artículo se analiza la ocupación del frente litoral desde sus inicios hasta la actualidad y la consecuente transformación territorial que ha venido gestándose con mayor intensidad desde hace más de dos décadas mediante un proceso sostenido de balnearización de la costa y sus impactos asociados en Puerto Madryn, provincia de Chubut. El objetivo es describir el proceso de balnearización desde sus comienzos con el fin de contextualizarlo e identificar los diferentes modelos de ocupación sobre el sistema médano-playa. Se espera que el mismo contribuya a la promoción de acciones orientadas a la sustentabilidad a largo plazo del paisaje intervenido y a la definición de aspectos claves para tener en cuenta en el manejo del espacio, permitiendo incorporar herramientas que posibiliten una gestión coherente con los objetivos y necesidades del área.

Área de estudio

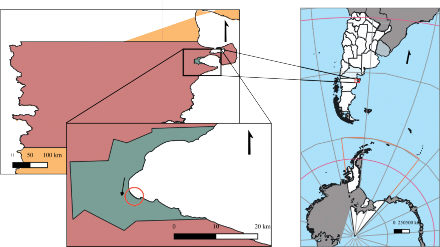

La ciudad de Puerto Madryn se ubica al noreste de la provincia de Chubut (Fig. 1), a orillas del Golfo Nuevo. La temperatura media anual es de 13,4 °C con mínimos medios en julio (6,4 ºC) y máximos medios en enero (24,4 ºC). Los vientos predominantes provienen del cuadrante sudoeste y oeste con una intensidad media anual de 12,2 km/h. El 70 % de los vientos se sitúan entre 10 y 30 km/h registrándose intensidades máximas de más de 100 km/h. La humedad relativa anual es del 60 % con escasa variabilidad estacional. La precipitación media anual ha tenido una variación apreciable durante las últimas décadas, mientras que para el período 1910-1950 fue de 172,8 mm, en el período 1982-2001 fue de 235,9 mm, lo que representa un aumento del 36 % a lo largo del siglo XX (Servicio Meteorológico Nacional)2. El régimen de las mareas astronómicas es de tipo semidiurno meso- mareal (2 a 4 m).

Fuente: elaborado por Lavia (2021) sobre bases cartográficas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) (geoservicios) (https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/InformacionGeoespacial/CapasSIG).

Figura 1. Ubicación del área de estudio.

Posee un frente litoral urbanizado de aproximadamente 10 km, de los cuales 5 km están dominados por usos urbano residencial y turístico de sol y playa intensivo. Esto coincide con lo expresado por Benseny (2006) en cuanto que el devenir del turismo en el espacio litoral genera una ocupación lineal y constituye el rasgo característico de los procesos de implantación de la modalidad turística de sol y playa. La condición natural que propició tal ocupación en la ciudad bajo análisis está relacionada con una geomorfología litoral caracterizada por una costa baja depositacional o de acumulación, situándose la zona urbano residencial entre dos puntos de costa escarpada o rocosa caracterizada por plataformas de abrasión y acantilados, Punta Cuevas hacia el sur y el sector residencial conocido como Barrancas Norte, extendiéndose más allá de estos límites las áreas destinadas a Parque Industrial Pesado y Pesquero por el norte, y sectores de recreación, campings y espacio destinado a dársena deportiva hacia el sur.

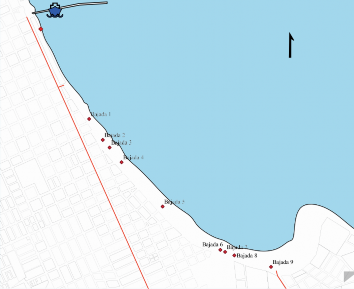

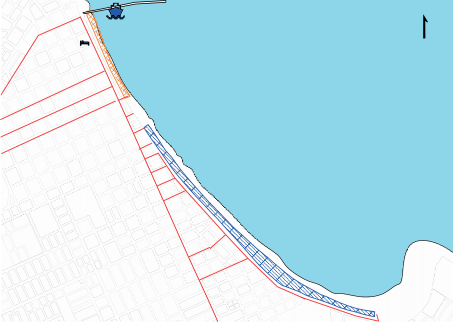

El área de desarrollo y ocupación actual de unidades balnearias se sitúa al sur del Muelle de Cruceros Luis Piedrabuena, desde la proyección de la calle Lugones hasta el sector de Playa Punta Cuevas (Fig. 2). En esta franja se desarrollan nueve unidades balnearias cedidas por concesión municipal que brindan diversos usos, actividades y servicios a lo largo del año. Un análisis de la heterogeneidad de usos y actividades económicas de cada unidad balnearia se puede profundizar en Lavia (2017).

Fuente: elaborado por Lavia (2021) sobre bases cartográficas deInfraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina IDERA (geoservicios). https://www.idera.gob.ar.

Figura 2. Disposición de unidades balnearias en el frente litoral de Puerto Madryn. Localización del Balneario Argentino en 1915 y las actuales unidades balnearias (Bajadas).

Metodología

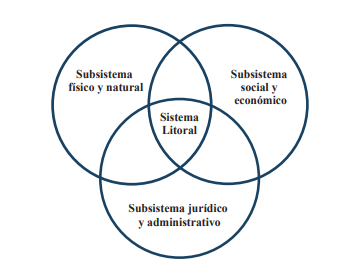

Para la reconstrucción del proceso de balnearización se utilizó el enfoque geohistórico (Tovar, 1986) complementado por la metodología Sándwich de Dagwood que se basa en cortes temporales con un tema como eje vertical generando de esta forma un estudio dinámico del espacio (Duval, 2017; Gabella, 2014; Newcomb, 1976; Ramborger y Lorda, 2010). El tipo de abordaje es cualitativo con objeto de contemplar la totalidad de la configuración en que se sitúa el espacio, destacando las relaciones entre el subsistema físico-natural y el subsistema socioeconómico según la metodología de Barragán Muñoz (2003). Este autor entiende el litoral como un conjunto de ecosistemas que coexisten e interactúan espacialmente y evolucionan con el tiempo, el cual le imprime propiedades singulares, por lo que define la zona costera como un sistema complejo. Barragán Muñoz expresa que “Las áreas litorales son singulares e importantes desde tres puntos de vista diferentes” (2003, p. 21), desde el aspecto físico-natural, se destaca por sus unidades ambientales y los recursos naturales que alberga; desde el punto de vista económico y productivo, por ser un espacio escaso y socialmente muy deseado, vinculado a los usos y actividades que allí se desarrollan; y desde el aspecto jurídico y administrativo, en relación tanto al carácter público del espacio como a los recursos que presenta, vinculado a la ordenación y planeamiento de ese mismo espacio.

Para el estudio del sistema litoral, Barragán Muñoz (2003) propone reconocer en él tres subsistemas (Fig. 3), el subsistema físico y natural, el subsistema social y económico y el subsistema jurídico y administrativo. El esquema propuesto por el autor para el análisis de la presencia humana en el espacio litoral se organiza, por un lado, a partir de las necesidades sociales más elementales (usos) y, por otro, a través de las actividades económicas más comunes. “La forma y el ritmo de satisfacer estas necesidades humanas crea una serie de disfunciones en el propio Subsistema social y económico y en el Subsistema físico y natural” (Barragán Muñoz, 2003, p. 48).

Considerando usos y actividades, tenemos que “aquellos usos o actividades más relevantes desde los puntos de vista ambiental (según su impacto) y social (según el empleo generado, el valor añadido, los servicios producidos…), suelen coincidir con los que confieren mayor capacidad de cohesión al territorio” (Barragán Muñoz, 2003, p. 48). En este sentido, resulta necesario atender a los más dinámicos, aquellos que producen mayores y más profundos cambios en el espacio. Teniendo en cuenta los componentes que plantea dicho autor, el análisis debe realizarse siguiendo un doble planteamiento, “desde la perspectiva del propio uso o actividad y desde su relación con otros usos o actividades, y otros subsistemas” (Barragán Muñoz, 2003, p. 48).

En el presente trabajo se realizaron seis relevamientos de usos y actividades económicas relacionadas a las unidades balnearias, en las temporadas de verano e invierno de los años 2012, 2013 y 2015. Para la confección del inventario de usos y actividades económicas se recorrió el área de estudio en varias oportunidades, teniendo en cuenta que se planteó recuperar datos de verano y de invierno, con el fin de reflejar una posible estacionalidad en la utilización y ocupación del espacio. También se realizaron entrevistas a informantes clave para profundizar el inventario y obtener información complementaria sobre usos esporádicos que no fueran vistos al momento de realizar el relevamiento in situ.

Para la reconstrucción geohistórica del proceso de balnearización se utilizaron diversas fuentes, prensa escrita, documentos históricos y revisión bibliográfica, con el fin de registrar momentos, acciones y procesos sociales que modificaron el frente litoral durante los años bajo estudio. El mismo fue enriquecido con el análisis de fotografías del archivo histórico del Centro de Estudios Históricos y Sociales (CEHyS) de Puerto Madryn y relevamientos fotográficos que se realizaron durante los años 2012, 2013 y 2015. Dicho análisis permitió identificar un proceso continuo de transformación costera en seis cortes temporales que ilustran cambios relevantes en los modos de intervención antrópica: 1865-1914, 1915- 1929, 1930-1959, 1960-1979, 1980-1999, 2000-actualidad. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave como Mónica Barroso, empleada del CEHyS de Puerto Madryn y del Museo y Archivo Histórico “Juan Meisen Ebene”; Oscar Comes, propietario de la escuela de windsurf Napra Club ubicado en Bajada n.º 1; y Carlos Sanabra, integrante del Colegio de Arquitectos de Puerto Madryn y exfuncionario municipal en el período 1993-1998. Las mismas tuvieron por objetivo buscar elementos que ayuden a la reconstrucción histórica del procesode balnearización, identificar los diferentes usos de balneario en épocas anteriores y reconstruir los procesos de ocupación en función de decisiones políticas y/o motivaciones históricas.

Resultados

Primer período: 1865-1914

La ciudad de Puerto Madryn fue fundada en 1865 tras el arribo a las costas del Golfo Nuevo de colonos galeses quienes en búsqueda de agua dulce realizan una expedición tierra adentro conformando posteriormente los primeros poblados en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH). Si bien en ese entonces no se produjo el asentamiento efectivo en el territorio actual de la ciudad, el mismo se da con la construcción del ferrocarril inaugurado en junio de 1889 cuyo objetivo era transportar la producción agrícola de los colonos desde el VIRCH hasta el puerto de Madryn (Lavia, 2017).

La planificación primitiva de la ciudad fue realizada a demanda de la empresa ferroviaria en 1906 por el ingeniero Allan Lea y abarcaba hasta la actual avenida Gales (antes denominada Los Médanos). Tenía aciertos notables como el ancho de las calles y la determinación de dejar un espacio público de más o menos 100 m desde la línea de más altas mareas. Esto permitió el desarrollo de la rambla y el paseo costero que solo tiene esas dimensiones desde el actual muelle Comandante Luis Piedrabuena hasta la calle Néstor Moré (Sanabra, 2012) como se observa en la figura 2.

Entre el año 1900 y 1913 el pueblo pasó de tener 75 habitantes a 1000, dicho crecimiento demográfico requirió de un reordenamiento urbano sobre todo del casco céntrico y las tierras que ocupaba el FFCC. En 1910, inaugurado el actual muelle Piedrabuena, sobre el sector de playa, a partir de la línea de las más altas mareas, se construyeron originales casillas de baño que contaban con permisos de concesión otorgados por el gobierno provincial destinadas para el refugio del sol, el calor y disfrutar de las brisas de mar en la época estival (Castillo Meisen, 2015).

Segundo período: 1915-1929

Hacia 1915 Tomasso Curti, un vecino de origen italiano que se dedicaba a la actividad comercial, decide instalar un balneario para la temporada de baño. En julio de ese año le solicita al gobernador de Chubut, Antonio Lamarque, la autorización para ocupar una superficie de 30 m de frente al mar ubicado en el espacio libre que dejaban las manzanas 4 y 5 (primera y segunda cuadra de la actual Av. Julio A. Roca) y levantar un establecimiento balneario para el disfrute de pobladores, vecinos, turistas y viajeros (Castillo Meisen, 2015; Sanabra, 2004). Varios autores coinciden que Curti fueel primero que imaginó a Puerto Madryn como un destino turístico y la necesidadde brindar al vecino y visitantes un lugar adecuado cuando concurriesen a la playa.

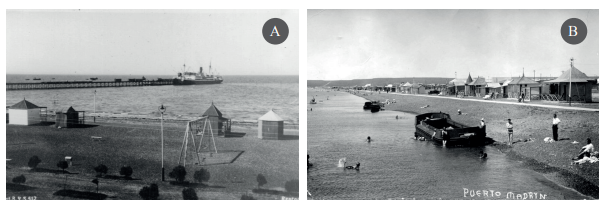

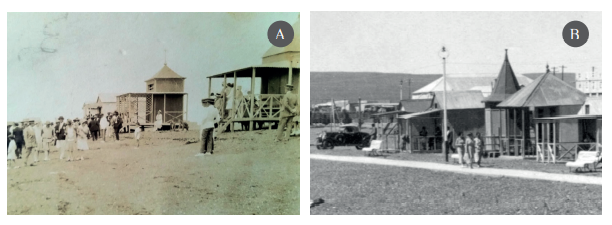

Curti consigue el permiso a título precario para ocupar y poblar el terreno solicitado de 30 m de frente por 25 m de fondo sobre la costa del puerto de Madryn, debiéndose respetar la ribera libre. El 25 de diciembre de 1915 inaugura el “Balneario Argentino” (Fig. 4), la primera ocupación costera con atributos de balneario de la ciudad.

Fuente: archivo fotográfico Centro de EstudiosHistóricos y Sociales (CEHyS) de Puerto Madryn.

Figura 4. Balneario Argentino.

Constituía un singular edificio construido con materiales de madera y chapa de cinc, emplazado sobre la playa en armonía con la naturaleza y respetando el agua y el fluir de la arena con los vientos. Constituía además el primer balneario del sur del país que por lo novedoso despertaba curiosidad y al mismo tiempo rechazo entre la población de Puerto Madryn.

La construcción era soportada por columnas de madera hincadas en la playa elevando el piso unos 0,50/0,60 m, lo cual permitía que las mareas altas pasaran por debajo del edificio, como así también el libre movimiento de la arena (Sanabra, 2004). Este modelo constructivo fue replicado luego por las nuevas casillas las cuales conservaron las principales ideas de aquel primer edificio sobre la playa. Es de interés destacar los pisos elevados del suelo y la galería con barandas hacia el mar (Lavia, 2017).

Hacia 1925 se generaron enfrentamientos con los sectores económicamente más poderosos del pueblo ya que para muchos la construcción obstruía la vista al mar, pero el debate más encendido giró en torno a la validez de una explotación privada en un espacio público (Sanabra, 2004). Estos conflictos pusieron fin al proyecto y el edificio del Balneario Argentino finalmente es desarmado hacia fines de ese año.

Tercer período: 1930-1959

El uso de las casillas surgidas a la par del Balneario Argentino generó un sendero sobre el frente marítimo el cual, al poco tiempo, se consolidó con una vereda para el paseo de vecinos y vecinas que recorrían la costa hasta el extremo del muelle. A partir de la década de los años treinta, en varias oportunidades se formaron comisiones de vecindad para el mejoramiento del balneario de la ciudad. De su acción, surgieron espacios deportivos como canchas de básquet, de tenis y juegos para niños y niñas (Sanabra, 2004).

Las casillas (Fig. 5) eran pequeñas construcciones de chapa y madera de uno o dos ambientes y casi ninguna tenía baño. Los modelos eran variados, pero todas tenían el techo con caída para la lluvia; por lo general, estaban bien cuidadas y prolijamente pintadas; algunas pocas eran de material y eso hacía a veces la diferencia del estatus del propietario. Todas tenían bancos fijos en el frente y permitían reparo. Quienes habían accedido a instalar su casilla eran vecinos interesados que pedían un permiso al gobernador del territorio, quien les extendía una autorización para su construcción. Estos vecinos, en calidad de permisionarios, debían afrontar no solo el costo de la inversión, sino que también debían pagar un canon anual por permanecer con la ocupación. Dicha ocupación no tenía plazo en el tiempo (Sanabra, comunicación personal, 17 de octubre de 2020).

Fuente: archivo fotográfico del CEHyS de Puerto Madryn.

Figura 5. Localización y tipo de casillas entre los años 1942 (a) y 1950 (b), aproximadamente.

Varios eran los usos que se generaban alrededor de las casillas, detrás de algunas había duchas para el uso de bañistas. Sobre la rambla y a través de parlantes se emitía música y publicidad hasta la media noche. La Comisión Pro-Balneario Puerto Madryn se encargaba de pedir, a través de la prensa o el boca en boca, alquileres de habitaciones y de viviendas para turistas (Sanabra, 2012).

Los primeros 300 m de rambla comenzaron a construirse en agosto de 1936, era un largo trayecto de unos 4 m de ancho de cemento alisado y partes de piedra laja en su ampliación final que se extendía desde la avenida Yrigoyen hasta la calle 9 de Julio, posteriormente llegó hasta Sarmiento (Fig. 6). No tenía murete costero y fueron muchas las veces que el agua de lluvia proveniente de la ciudad que desagotaba en el mar, la destrozó (Sanabra, 2012), como se observa en las figuras 7a y 7b.

Fuente: elaborado por Lavia (2021) sobrebases cartográficas de IDERA (geoservicios). https://www.idera.gob.ar.

Figura 6. Frente litoral balnearizado.

Fuente: archivo fotográfico del CEHyS de Puerto Madryn.

Figura 7. Inundación y rotura de la rambla en los años 1953 (a) y 1958 (b).

En 1951 se inauguró el actual edificio del Club Social y Deportivo Madryn (Fig. 8), que mantenía una galería hacia el mar y una terraza en el primer nivel, “significó el remate sur al paseo de la rambla, complementando el remate norte que constituía el muelle” (Sanabra, 2004, p. 1). Por esos años se incorporaron otras casillas de material construidas en ladrillo y hormigón, manteniendo la idea de galería y terraza.

Cuarto período: 1960-1979

Erradicadas las casillas hacia la década de los años sesenta, entre 1960 y 1961 a través de la Sociedad Anónima Playa Puerto Madryn se colocaron en su lugar 60 carpas de lona sobre armazones de hierro (Sanabra, 2012). Funcionaron solo dos temporadas puesto que el clima caracterizado por vientos fuertes y la ubicación que tenían no favorecieron la continuidad del proyecto. Después de la época de las casillas de chapa que se habían desarrollado entre los años 1910 y 1959, empezó a surgir la moda de las casillas rodantes, las que se dejaban en el sector costero que localmente se denomina curva del indio (Fig. 8).

Para algunos madrynenses, con el retiro de las viejas y coloridas casillas, se perdió una parte de la identidad del pueblo en aquella época; al decir de la escritora y pobladora Élida Fernández (2004), “quedó un vacío en la geografía costera y en el corazón de los madrynenses” (p. 2). Hacia 1962 comenzó a construirse la actual rambla (Sanabra, 2012) (Fig. 9), que en principio llegaba hasta la avenida Gales.

Fuente: archivo fotográfico del CEHyS de Puerto Madryn.

Figura 8. Uso balneario en el sector denominado curva del indio.

Fuente: elaborado porLavia (2021) sobre la base del archivo fotográfico del CEHyS de Puerto Madryn.

Figura 9. Paseo costero hacia 1970 aproximadamente.

Al sur de la avenida Gales, las playas eran utilizadas como balneario. No existía aún el murete costero y surgieron espontáneamente algunos prestadores de servicios para la playa, de estructuras pequeñas y con permisos temporarios instalados sobre armazones metálicos desarmables. También se instaló una casa de comidas al paso entre el espacio libre de la calle Boulevard Brown, entre Néstor Moré y Alfonsina Storni. Esta construcción era permanente y ofrecía un lugar de comidas al paso junto a un servicio de cabinas telefónicas. Aunque no se identifica tal construcción como una unidad balnearia se destaca por haber estado ubicada sobre el actual paseo costero (rambla). En opinión del arquitecto Carlos Sanabra, vecino y exfuncionario municipal, a más de 50 años de la desaparición de las casillas no han sido superadas sus cualidades en cuanto a las facilidades que ofrecía para el intercambio social y el resguardo del viento y del sol (Sanabra, 2004) (Fig. 10).

Fuente: elaborado por Lavia (2021) sobre la base de imágenes del CEHyS de Puerto Madryn

Figura 10. Usos y disfrutes de las casillas entre los años 1920 (a) y 1945 (b).

Para 1970 la población de Puerto Madryn no superaba los 6500 habitantes y fue para 1971, con la construcción de la planta de aluminio Aluar Aluminio Argentino, que se dio impulso al mayor crecimiento de la ciudad. A partir de entonces el incremento de la población fue incesante acompañando también la expansión urbana y un desarrollo de su perfil como centro turístico.

Quinto período: 1980-1999

El censo de 1980 registró 20.903 habitantes, mientras que para 1991 la población ascendió a 45.047 habitantes (Dirección General de Estadística y Censos, Chubut). En este contexto de crecimiento poblacional acompañado por un desarrollo turístico, a principios de 1980 se registra una primera inversión, iniciativa del vecino John Humphreys, quien instaló una unidad balnearia con un formato arquitectónico más importante de los que se venían desarrollando hasta el momento. Se denominaba Acuario y fue la primera unidad balnearia con características constructivas similares a las que se observan en la actualidad. Funcionó varios añoscomo centro de verano brindando a las y los usuarios de playa diversos servicios (Sanabra, comunicación personal, 29 de noviembre de 2016).

Del análisis de las fotografías históricas surge que, a diferencia de los modelos de ocupación anteriores, esta unidad balnearia aparece ubicada sobre la superficie de la playa ocupando el sector de la actual Bajada n.º 3, lindante al Boulevard Brown entre calles José Hernández y Acorazado Belgrano. Para su instalación tuvo que desmontarse un sector de la línea de médanos afectando la dinámica sedimentaria del sistema médano-playa (Lavia, 2017).

A fines del año 1988 otro vecino de la ciudad, Oscar Comes, solicitó al municipio el permiso para instalar una escuela de windsurf. Nació así Na Praia que se ubicaba en el sector actual de la Bajada n.º 1 lindante al Boulevard Brown entre la proyección de las calles Leopoldo Lugones y Luis Perlotti. Carlos Sanabra (comunicación personal, 29 de noviembre de 2016) recuerda que en esos años “el municipio había realizado un modelo de compartimiento de 4 x 4 m. teniendo como referencia las antiguas casillas, para ofrecer en licitación” (Lavia, 2017). Luego se fueron anexando otros servicios como alquiler y escuela de kayak y alquiler de bicicletas, además de la instalación de una unidad restaurante.

Comes (comunicación personal, 28 de junio de 2016) alude que años después de su instalación y en el área que ocupa actualmente la Bajada n.° 2, sobre el Boulevard Brown, entre la proyección de las calles Martín Fierro y José Hernández, había una vieja construcción cuya denominación era “Ferramar”, que más tarde se transformó también en balneario con servicios para las y los usuarios de playa. Estas primeras unidades balnearias solo funcionaban durante la estación estival, pero la Municipalidad cobraba un canon durante todo el año por la concesión con fines comerciales, situación que generaba una pérdida de ganancia para los licitadores, lo que derivó en reclamos por diversificar los servicios brindados durante todo el año, generando además la necesidad de ampliar el espacio ocupado. Es así como surgen los primeros restaurantes asociados a las unidades balnearias.

De esta forma, se fue consolidando ese tipo de construcción que no era el que en principio propiciaba el municipio, pero que finalmente resultó ser el modelo en expansión. Se registra según los documentos consultados que el avance de las construcciones no fue pensado, surgieron por el afán de sacar rédito rápido en temporada y copiando los modelos de balnearización que se producían en otros lugares como los chiringuitos de España y los propios balnearios de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires (Sanabra, comunicación personal, 29 de noviembre de 2016). Esos modelos servían para presionar al municipio en dar permisos para ampliar más los usos y actividades a brindar. Weiler y Gomez-Simes (2005) coinciden al expresar que las construcciones fueron ocupando gradualmente la zona de playa incrementándose en número en virtud de las concesiones municipales sin respetar la legislación vigente, haciendo alusión a la Ordenanza n.º 1658 del año 1996, que en su artículo 1 declara zona natural protegida a la cadena medanosa que se extiende entre la líneade más alta marea y la ruta costera en todo el ejido urbano.

En el sector que ocupa actualmente la Bajada n.º 5, balneario situado en Boulevard Brown entre la proyección de las calles Vesta y María Humphreys, por aquellos años había un camping de dominio municipal donde años más tarde se construyó en su lugar la discoteca Marina Bella, también de estructuras rígidas como los mencionados anteriormente. De esta manera, se observa que, a diferencia de las instalaciones propiciadas entre 1915 y 1960 que se ubicaban entre el Muelle Luis Piedrabuena y la proyección de la Avenida Gales sobre el actual paseo costero, las infraestructuras que surgen en la década de los años ochenta se fueron instalando desde la proyección de la avenida Gales hacia el sur de la ciudad, ocupando áreas antiguamente de médanos entre el actual paseo costero y la línea de más alta marea (Lavia, 2017).

La elección de los espacios a ocupar sobre la playa no habría seguido ningún criterio ordenado y en la actualidad la distancia entre balnearios no es equidistante. No se registraron documentos escritos ni orales respecto a la planificación del sector costero y por ello se cree que fueron surgiendo a impulsos de cada desarrollador. Es lo que Hernández (2008) define como capitalismo turístico-balneario, que

se desarrolla con urbanizaciones en el frente costero –en algunos casos con barrios exclusivos o privados y en otros con edificaciones en altura-, privatizando el recurso playa a través de los sectores político- administrativos locales en connivencia con los desarrolladores urbanos. La nula planificación ambiental y territorial de las urbanizaciones turísticas da cuenta de que nunca se pensó en términos ecosistémicos (p. 382).

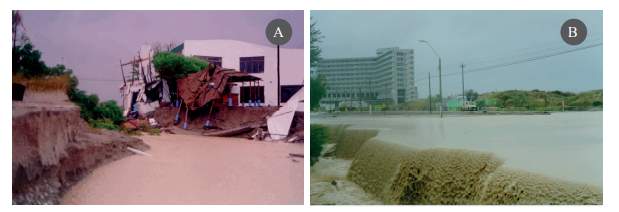

Entre el 23 y 24 de abril de 1998 se registró en la ciudad un episodio de precipitaciones que superaron las estadísticas normales para el período con más de 210 mm de agua caída en poco más de 24 hs (Contrera de Davies y Frumento, 2017), lo que provocó varias zonas inundadas de la ciudad y algunos destrozos en unidades balnearias (Fig. 11). Tras este episodio, se reformularon algunos espacios costeros afectados sobre los cuales no se volvió a construir, pero se prosiguió con instalaciones de estructuras fijas y permanentes que vinculan un módulo de restaurante con otro módulo de servicios a los deportes náuticos y de buceo en una misma unidad de balneario, que en cuanto a ocupación espacial se refiere ha ido siempre en expansión (Lavia, 2017). Sostiene Hernández (2008): “Es un proceso de descubrimiento del valor comercial de la playa y de destrucción del medio natural en función del mercado turístico, que no tiene en cuenta la planificación ambiental del territorio a explotar” (p. 374).

Fuente: Contrera de Davies y Frumento (2017).

Figura 11. Inundación de abril de 1998: impactos en la infraestructura de la discoteca “Rancho Cucamonga” (a) e inundación en calle Boulevard Brown (b).

Sexto período: 2000-actualidad

Desde mediados de los años 2000 el modelo de ocupación de las unidades balnearias sobre el litoral madrynense no ha cambiado sustancialmente. En este período se profundiza la balnearización expansiva y proyectada sobre la playa y se estable- cen unidades cada vez más rígidas que desmontan médanos y apoyan directamente sobre la arena restaurantes, bares, carpas, sombrillas y servicios de apoyatura a las actividades náuticas y de buceo.

Hacia mediados del año 2012, dado los impactos no deseados, el municipio modifica los pliegos de licitación para promover ocupaciones costeras más susten- tables y delimita y establece nueve unidades balnearias a las cuales denomina “Bajadas”. Las modificaciones se fueron realizando a lo largo de los años 2013 y 2014 logrando eliminar algunas estructuras de cemento y reordenando la dis- posición de carpas y sombrillas. Aun así, no se ha conseguido controlar el crecimiento de los espacios concesionados con superficies impermeables sobre el sistema médano-playa.

En la actualidad se identifican nueve instalaciones construidas sobre la base de cimientos de hormigón y paredes de ladrillo y cemento (Fig. 12). En ellas funciona como eje del balneario el restaurante. La mayoría dispone de galerías con pisos de cemento o deck de madera como extensión para el servicio de bar y restaurante al aire libre. Son excepciones la Bajada 6, que solo brinda servicios de buceo, y la Bajada 9, que es de dominio municipal y propone actividades deportivas, recrea- tivas, artísticas, educativas y culturales. El resto dispone de carpas y sombrillas de alquiler en la época estival con servicio de bar y comidas. Las mismas se distribuyen hacia el frente del módulo de restaurante con vista al mar, o hacia uno de sus lados generalmente hacia el norte (Fig. 12). Durante la estación invernal, gran parte de las unidades balnearias retira de la zona de playa esas instalaciones desmontables.

Revisión de modelos de balnearios y propuestas para la ocupación sustentable del sistema médano-playa

Toda modificación antrópica que se le imponga a un sistema físico natural conllevará cambios resultados de las modificaciones muchas veces negativas sobre la propia dinámica del sistema. Sin embargo, analizar los modos de utilización de los espacios naturales transformados en espacios urbano-sociales permite: 1) identificar aquellos impactos que por su naturaleza resultan negativos, generando mayores problemas de sustentabilidad y 2) proponer cambios en la gestión de esos espacios.

Según los resultados de la reconstrucción geohistórica del proceso de balnearización presentada en este trabajo se podría advertir que de todas las intervenciones antrópicas desarrolladas sobre la zona costera de la ciudad la estructura que se evalúa como más sustentable es el Balneario Argentino. Si bien las casillas surgidas en el mismo período no eran de uso público ni brindaban servicios a terceros, ya que eran de propiedad y uso familiar, las mismas también estaban construidas con materiales desmontables considerados más amigables con el ambiente circundante.

Es a partir de 1980 que las construcciones sobre la playa comenzaron a hacerse de cemento, hierro y concreto, materiales duros que representan un obstáculo insalvable para la dinámica del sistema estudiado afectándolo directamente. Al evaluar los modelos actuales, se sostiene que sería más sustentable aquella unidad balnearia que, pudiendo promover una alta heterogeneidad y mayor oferta de servicios, genere menor infraestructura con mínimos impactos (Lavia, 2017).

Una mejora sustancial se lograría mediante un progresivo reemplazo de la infraestructura actual por construcciones de madera y chapa elevadas sobre palafitos, replicando el modelo original del Balneario Argentino y las casillas del segundo y tercer período estudiado. Hay ejemplos en el país que resultaron de mucho éxito para la recuperación natural de espacios litorales muy antropizados, como las lle- vadas a cabo en Villa Gesell, donde el municipio instauró medidas estructurales para mitigar la erosión y promover la remodelación del frente costero (Benseny, 2008a; Hernández, 2019).

Asimismo, en cuanto al desarrollo espacial de los balnearios, limitar el número de concesiones concentrando los servicios balnearios a las unidades ya existentes debería ser una meta de trabajo por parte de las distintas oficinas municipales responsa- bles de la gestión costera (Degorgue, 2006; Lavia, 2017). Esta medida se puede complementar dando continuidad a los proyectos de conservación de médanos costeros a través de enquinchados (barreras artificiales) colocados en sectores selectos para recuperar los médanos allí donde el avance de la balnearización u otras actividades sobre la costa los ha eliminado. Es lo que también destacan Tejada Tejada, Carol, Borzi y Tanjal (2017) como una buena acción de recuperación del cordón dunar en relación con la erosión costera producto de la urbanización en Mar del Tuyú, provincia de Buenos Aires, y Berti (2020) sobre el Pueblo Balneario San Cayetano. Se propone acompañar estas acciones con campañas municipales de concientización sobre la importancia de los médanos, y la conservación y mantenimiento de la costa (Degorgue, 2006; Tejada Tejada et al., 2017).

Se considera pertinente que en futuras concesiones balnearias se plantee una zona de amortiguación entre la playa pública y la concesión (Benseny, 2012a; Lavia, 2017). Las concesiones deberían tender a mantener y en el mejor de los casos reducir su espacio para no afectar la zona de médanos relíctica que aún queda conservada y en proceso de vegetación y fijación natural (Degorgue, 2006; Lavia, 2017).

Respecto a los materiales de construcción se sugiere reducir la superficie de material impermeable (hierro y concreto), reemplazando las estructuras donde funcionan bares y restaurantes por edificaciones transparentes y sobreelevadas, con uso de materiales del tipo maderas y chapas que a su vez sean más fácilmente modificables año tras año. Estas resultarían más sustentables con el espacio litoral estudiado, ayudando a la mantención de la dinámica sedimentaria natural, y, en el caso de ser retiradas definitivamente, no dejarían materiales ni escombros contaminantes.

Por otro lado, y a los fines de revertir procesos erosivos estacionales, se sugiere retirar toda infraestructura que no sea utilizada para brindar servicios en la temporada invernal, por ejemplo, los armazones para el servicio de bar a carpas y sombrillas, que son muy utilizadas en la temporada de verano por la mayoría de las concesiones balnearias. Se ha registrado en los relevamientos realizados que las Bajadas 1, 4, 5 y 7 mantienen dichas estructuras a lo largo del año, provocando así un intenso impacto negativo sobre la dinámica del sistema médano-playa al constituir obstáculos permanentes. En sentido contrario, la bajada 3 es una unidad balnearia que por sus modificaciones en el espacio entre invierno y verano impacta menos en la dinámica del sistema sedimentario de la playa.

Reflexiones finales

A partir de los resultados obtenidos el espacio litoral del frente balnearizado de la ciudad de Puerto Madryn surge como un espacio problema y como un paisaje resultado de la negociación entre actores diversos, entre ellos, promotores/as de usos y actividades económicas, las y los usuarios directos y las y los tomadores de decisión, encargados/as de normar los patrones de ocupación de balnearios sobre el sistema médano-playa que se desarrolla en la costa central de la Bahía Nueva. La reconstrucción de la evolución de la balnearización del frente litoral de Puerto Madryn, concretada en este artículo, permitió identificar que dicho proceso fue el principal responsable de las transformaciones espaciales que afectaron el sistema médano-playa durante la mayor parte del siglo XX y continúa. Ello se incrementó a partir de la década de los años ochenta.

El análisis geohistórico facilitó un acercamiento a las entidades y personalidades nativas de la ciudad que colaboraron como informantes clave en el ordenamiento de la información. Ello fue vital para reconstruir el proceso de balnearización desde principios del siglo XX hasta la actualidad y para la identificación de los diferentes modelos de balnearización que afectaron el sistema médano-playa. De esta manera, se estableció que fue durante la década de los años ochenta en que se produce un cambio en el tipo de balneario y modalidad de intervención litoral. Los nuevos modelos afectaron directamente la sedimentación natural del frente costero al desmontar médanos para posibilitar la instalación de infraestructura balnearia,cubriendo superficies naturales con obstáculos diversos y proyectándose hacia laplaya de intermarea.

Resultó primordial recuperar la memoria histórica en lo que refiere a modos de ocupación espacial, usos y costumbres de actores costeros e intereses de las y los habitantes de la ciudad. Se identificaron las buenas prácticas costeras del pasado, muchas veces olvidadas u ocultas por la rápida transformación de los espacios lito- rales con vocaciones de usos diversos y altamente demandados como el estudiado, ayudando así a identificar los modelos de balnearios más sustentables.

La metodología utilizada para relevar usos y actividades económicas en frentes costeros de Patagonia fue adaptada en esta oportunidad para una escala de relevamiento de mayor detalle, demostrando así la validez de su aplicabilidad para el estudio de distintos frentes costeros, independientemente de la extensión y complejidad del espacio bajo análisis. Finalmente, si las trasformaciones espaciales por balnearización son una consecuencia de la negociación entre actores costeros, resulta primordial concretar acciones orientadas a su mejora, respaldadas en estudios técnico-científicos y en un proceso de consenso y participación amplia de toda la comunidad.