Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista del Museo de Antropología

versión impresa ISSN 1852-060Xversión On-line ISSN 1852-4826

Rev. Mus. Antropol. vol.7 no.2 Córdoba ene. 2014

DOSSIER

Arqueología del Litoral

Estrategia de remontaje aplicada sobre el registro cerámico del sitio Los Tres Cerros 1 (Delta Superior del río Paraná)

Refitting applied to pottery from Los Tres Cerros 1 site (Upper Delta of Paraná River)

Violeta Di Prado* y Canela Castro*

*División Arqueología, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. E-mail: violetadiprado@hotmail.com, canelamdq@hotmail.com

Recibido 09-03-2014

Recibido con correcciones 13-05-2014

Aceptado 04-09-2014

Resumen

El sitio arqueológico Los Tres Cerros 1 se encuentra ubicado en el departamento Victoria, Entre Ríos, y consiste en una estructura monticular con una compleja historia ocupacional. La abundancia y fragmentación del registro cerámico del sitio, llevaron a aplicar la estrategia de remontajes, con el propósito de reconstruir la historia de vida de las vasijas e identificar las prácticas humanas y los agentes naturales que actuaron en la configuración del depósito. Sobre una muestra del total de tiestos recuperados en la cuadrícula 1, se realizaron 43 remontajes, que unen fragmentos del mismo nivel y de diferentes niveles. Se identificaron semejanzas en las elecciones técnicas similares (i.e., agregado de tiesto molido, aplicación de pigmento y de surco rítmico) efectuadas en distintas etapas del proceso de elaboración del número mínimo de vasijas estimado (NMV= 49). Se reconocieron contenedores utilizados sobre el fuego, posiblemente para la cocción, y piezas probablemente empleadas para servir. Por último, se propusieron hipótesis en torno a la integridad del registro y, al menos para el sector superior de la secuencia estratigráfica, se infirió un evento de ocupación que no fue mayormente disturbado en momentos posteriores al descarte.

Palabras clave: alfarería; remontajes; elecciones tecnológicas; prácticas de uso; procesos de formación de sitio.

Abstract

Los Tres Cerros 1 archaeological site is located in Victoria department, Entre Ríos province, and it is a mound with a complex occupational history. The abundance and fragmentation of the ceramic record recovered from this site, led to apply the refitting strategy in order to reconstruct the vessels’ life history and identify human practices and natural agents that took part in the site configuration. From a ceramic sample of the whole recovered in grid 1, 43 reassemblies were made, joining sherds from the same level, as well as from different levels. Similar technical choices (i.e., grog addition, application of pigment and rhythmic groove) were identified at different stages of the process of the minimum number of vessels (MNV= 49). Vessels exposed to fire were identified, possibly used for cooking, and also pieces that were likely used to serve. Finally, hypothesis regarding the record’s integrity were proposed, and at least for the upper levels of the stratigraphic sequence, an occupation event that was not largely disturbed after discarding was inferred.

Keywords: pottery; refitting; technological choices; practices related to use; site formation processes.

Introducción

Debido en gran parte a los miles de objetos cerámicos hallados en los sitios de las márgenes e islas del río Paraná, las investigaciones arqueológicas se han centrado en el estudio de la alfarería y, especialmente, de sus atributos más visibles, tales como la forma y las representaciones y técnicas decorativas (Caggiano 1984; Ceruti 2003; Serrano 1972). Recién a partir de la década de 1990, se han comenzado a abordar con mayor profundidad aspectos relacionados con la manufactura, el uso y el descarte de la cerámica (Barboza y Píccoli 2013; Bonomo et al. 2013; Ceruti 2003; Letieri 1998; entre otros). En particular, para el sector superior del delta del Paraná se cuenta con escasos estudios específicos sobre la alfarería prehispánica (Bonomo et al. 2011; Di Prado y Turnes 2008; Di Prado y Castro 2013; Di Prado et al. 2013; Gaspary 1950; Ottalagano 2013). Tampoco se ha aplicado de forma exhaustiva la estrategia de remontajes, como una etapa fundamental para el abordaje de la producción y el uso de la cerámica y los procesos de formación de sitio.

En este trabajo se realizaron ensamblajes a partir de tiestos recuperados en posición estratigráfica en el sitio Los Tres Cerros 1 (LTC1), departamento Victoria, sector entrerriano del Delta Superior del Paraná. LTC1 consiste en una estructura monticular que posee una compleja y extensa historia ocupacional. El sitio fue sobreelevado mediante la incorporación de arcillas, arenas y tiestos, durante eventos de ocupación semipermanente de grupos de cazadores, recolectores, pescadores y horticultores a pequeña escala, entre ca. 1030 y 560 años AP (Castiñeira et al. 2013; Politis et al. 2011). Además, en LTC1 se han reconocido sectores con evidencias de diversas actividades; mientras que en la cima fueron identificados posibles “pisos” de vivienda, en la base se hallaron entierros humanos asociados con un área de descarte de artefactos y restos faunísticos (Bastourre 2013; Castiñeira et al. 2013; Scabuzzo y Ramos van Raap 2011).

El enfoque aquí aplicado permitió abordar distintos aspectos de la historia de vida de las vasijas de LTC1 y se orientó de acuerdo con los siguientes objetivos: a) reconstruir los artefactos originalmente manipulados por los ceramistas prehispánicos, b) caracterizar las elecciones técnicas efectuadas durante la elaboración de alfarería, c) realizar interpretaciones precisas acerca de las huellas de alteración y d) aportar a la caracterización de los procesos de formación del sitio.

Materiales y métodos

Durante cuatro temporadas de trabajo de campo se excavaron sistemáticamente 33 m2, mediante niveles de 5 cm delimitados artificialmente, en diferentes sectores de LTC1. Para esta contribución se analizaron 3.291 objetos cerámicos recuperados en los niveles 1 al 37 (1,85 m de potencia, hasta una profundidad de 2,50-2,55 m desde el nivel “0”) de la cuadrícula 1, situada en la cima del montículo.

Los ensamblajes en sí mismos y las reconstrucciones parciales de perfiles de vasijas permiten efectuar inferencias más precisas sobre distintos aspectos de la tecnología cerámica (Bollong 1994; López et al. 2010). En este trabajo, para llevarlos a cabo de forma eficaz, se agruparon los tiestos en familias o grupos (sensu Orton et al. 1997: 195) de acuerdo con la similitud en atributos tales como el color, espesor, tratamiento de superficie. Si bien estos rasgos pueden variar en distintos sectores de una vasija, el criterio de familia de fragmentos resultó útil para organizar un registro tan numeroso y asociar a una misma pieza tiestos que no remontan.

Más precisamente, en base a las reconstrucciones parciales de perfiles se avanzó en la estimación del número mínimo de vasijas (NMV), a partir de la cuantificación de aquellos bordes lo suficientemente distintivos como para asegurar que cada una de las piezas que representan sea registrada una sola vez (Shapiro 1984). En las vasijas identificadas se relevaron las decisiones técnicas efectuadas por los ceramistas durante el proceso de elaboración (Balfet et al. 1992; Cremonte y Bugliani 2006-2009; Rye 1981) y las huellas de alteración generadas por el uso (Sanhueza Riquelme 1998; Skibo 1992; Vieugué 2014). Por último, los ensamblajes permitieron conocer el desplazamiento horizontal y vertical de los fragmentos y aportar a la discusión sobre los procesos naturales y culturales implicados en la formación del sitio (Bollong 1994; Villa 1982).

Resultados

Remontajes

La muestra cerámica recuperada en la cuadrícula 1 comprende 2.709 fragmentos de cuerpo (84,20%), 450 bordes (13,98%), 18 posibles bases (0,55%), tres asas (0,09%), cinco apéndices recortados y macizos (0,15%) y 32 masas de arcilla (0,99%). Los restantes 74 fragmentos de pequeño tamaño no fueron incluidos en ninguna de estas categorías. De los 3.185 tiestos correspondientes a diferentes sectores de vasijas, solamente 1.378 fueron agrupados en cuatro familias de fragmentos (Tabla 1).

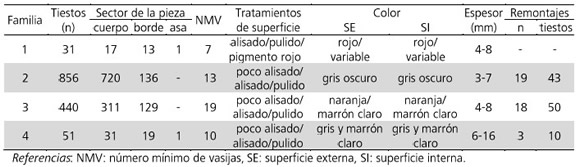

Tabla 1. Características generales de los tiestos agrupados en familias y cantidad de remontajes.

Table 1. Features of the sherds grouped in families and number of reassemblies.

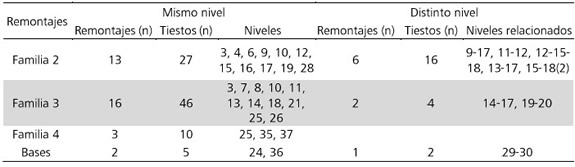

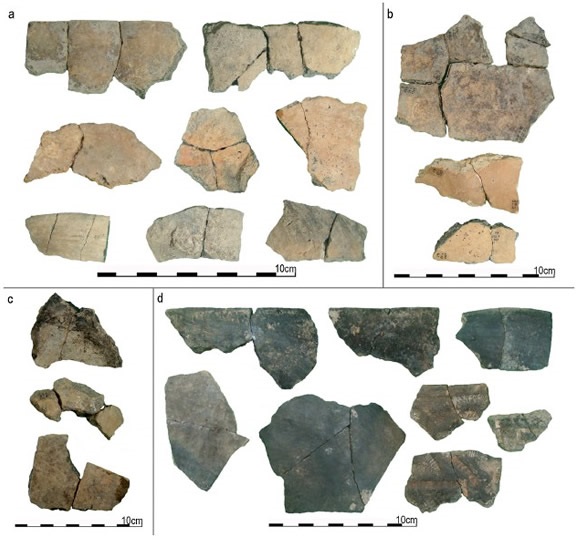

En la familia 1 se incluyeron tiestos que presentan pigmento rojo, generalmente en forma de capa en una o ambas superficies, y se estimó un NMV= 7. No se efectuaron ensamblajes con estos fragmentos (Tabla 1). La familia 2 comprende tiestos de color gris oscuro a negro, entre los que se infirió un NMV= 13. Se realizaron 19 remontajes, que agrupan un total de 43 tiestos (Tabla 1), de los cuales 13 agrupan fragmentos de un mismo nivel y seis unen fragmentos de distintos niveles (Figura 1d, Tabla 2). Se destaca un contenedor conformado por cuatro fragmentos que proceden del nivel 17 y uno del nivel 13 (véase más adelante Figura 2d).

Tabla 2. Cantidad, familia y nivel de procedencia de los tiestos ensamblados.

Table 2. Number, family and level of the reassembled sherds.

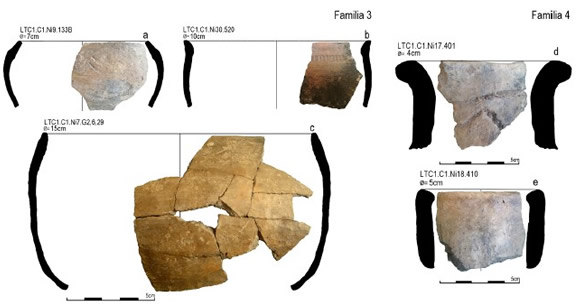

Figura 1. Remontajes por familias de fragmentos.

Figure 1. Reassemblies by sherds families.

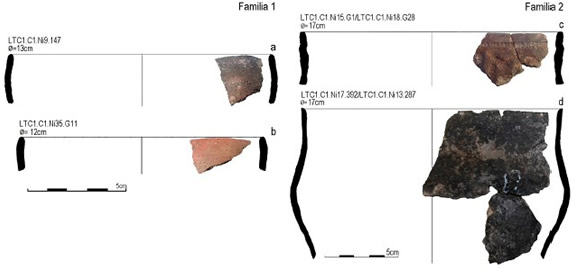

En la familia 3 se agruparon aquellos tiestos cuyas superficies presentan tonos naranja y marrón claro/oscuro y se estimó un NMV= 19. Se efectuaron 18 ensamblajes, que unen un total de 50 fragmentos (Tabla 1), de los cuales 16 vinculan tiestos del mismo nivel mientras que dos unen fragmentos de diferentes niveles (Figura 1a, Tabla 2). Se destaca un remontaje conformado por 10 tiestos procedentes del nivel 7 (véase más adelante Figura 3c) y otro que une dos tiestos recuperados en los niveles 14 y 17, respectivamente.

Por último, en la familia 4 el rasgo más sobresaliente de los fragmentos es el espesor, que en la mayoría de los casos es de 11 mm; los colores de las superficies varían entre gris y marrón claro (Tabla 1). Se estimó un NMV= 10 y se efectuaron tres ensamblajes que unen tiestos del mismo nivel (Figura 1b, Tabla 2). Inicialmente, dentro de la familia 4 se incluyeron 18 fragmentos, que luego fueron clasificados como posibles bases. Estas podrían haber pertenecido a contenedores incluidos en las distintas familias, debido a que, en general, las bases poseen mayor espesor que las paredes del cuerpo y borde de una vasija. Con las bases se realizaron tres remontajes, que agrupan siete tiestos (Figura 1c, Tabla 2). En suma, se efectuaron 43 remontajes (que agrupan 110 tiestos) de los cuales 32 unen solamente dos fragmentos, siete unen tres y los restantes unen cuatro, cinco, seis y diez tiestos cada uno.

Desplazamiento vertical y procesos de formación en LTC1

Para discutir las implicancias de los remontajes, se presenta brevemente la historia ocupacional de la cima del montículo, inferida sobre la base de análisis radiocarbónicos, sedimentológicos y microestratigráficos (Castiñeira et al. 2013; Politis et al. 2011). Entre los niveles 1 y 26 (desde el nivel 0 hasta una profundidad de ca. 2 m) se identificó un sistema depositacional de origen antrópico (SDA), compuesto por tres capas: LI (niveles 1-3), LII (niveles 4-8) y LIII (niveles 9-26). En estas capas se registraron lentes alternados de materia orgánica, sedimentos quemados y estructuras de combustión; una parte de estos materiales habría sido depositada intencionalmente para elevar el montículo. Por debajo del SDA, se identificó un sistema de depositación natural (SDN), subdividido en dos unidades diferentes. La unidad 2 se extiende aproximadamente entre los niveles 27 y 38 (entre 2 y 2,60 m de profundidad) y la unidad 1, desde el nivel 39 al 42 (ca. 2,60-2,80 m). La interfase entre ambos sistemas se encuentra aproximadamente en el nivel 27 (a 2,05 m de profundidad) (Castiñeira et al. 2013; Politis et al. 2011). Como fue señalado, la muestra cerámica aquí analizada fue recuperada en los niveles 1-37 de la cuadrícula 1; es decir en todo el SDA y en la unidad 2 del SDN. Si bien se identificaron en la secuencia estratigráfica niveles con mayor densidad de fragmentos, su presencia es ininterrumpida hasta el nivel 37 (último nivel excavado en la cuadrícula 1).

La mayor parte de los remontajes une dos tiestos del mismo nivel y procede de distintos sectores de la secuencia estratigráfica (Tabla 2). Debido a que la fractura de los fragmentos que los conforman pudo producirse, en algunos casos, durante la excavación y posterior transporte al laboratorio, no se tienen en cuenta para inferir cierta integridad de los niveles. Aunque se observaron los bordes de fractura y, en general, no parecen haber sido quebrados recientemente, este podría ser el caso de algunos de los ensamblajes dobles.

En menor medida, se efectuaron ensamblajes que unen tres o más tiestos del mismo nivel: seis remontajes de tres fragmentos cada uno (niveles 8, 10, 21, 24, 25 y 26); un ensamblaje de cuatro tiestos (nivel 14); uno de seis (nivel 25) y el restante, de diez fragmentos (nivel 7). Estos diez tiestos conforman un cuenco de tamaño mediano (véase más adelante Figura 3c). Además, en el nivel 7 se efectuaron tres remontajes de dos tiestos cada uno. Los materiales del nivel 7 estaban asociados con una estructura de combustión (nivel 6, cuadrícula 1), por lo que podría tratarse de una superficie de ocupación que, al menos en este sector de LTC1, no fue disturbada por agentes bioturbadores, cuyas huellas sí fueron registradas en otras cuadrículas (Castiñeira et al. 2013; Politis et al. 2011). En consonancia, las tres edades radiocarbónicas disponibles para los niveles 5 (560 ± 80 años AP, 650 ± 70 años AP) y 7 (660 ± 70 años AP) poseen desvíos estándar que se solapan (Politis et al. 2011: 84).

Por otra parte, los remontajes que unen tiestos de diferentes niveles (n= 9), aunque minoritarios, evidencian el desplazamiento vertical de los restos cerámicos. Se destacan aquellos que unen fragmentos hallados a distancias verticales de ca. 40 cm (niveles 9-17), 30 cm (niveles 12-15-18), 20 cm (niveles 13-17) y 15 cm (niveles 15-18/14-17). Si se consideran los niveles extremos vinculados por los remontajes (i.e., 9 y 18) los tiestos ensamblados estaban incluidos en un paquete de ca. 45 cm de espesor, que se corresponde con el sector superior de la capa 3 (LIII) del SDA. Para este paquete se obtuvieron fechados en el nivel 9 (790 ± 100 años AP) y en el nivel 16 (860 ± 40 años AP), cuyas desvíos estándar se solapan (Politis et al. 2011).

La dispersión vertical de los tiestos podría deberse a diferentes agentes bioturbadores (e.g., raíces, lombrices de tierra, roedores fosoriales), cuya acción fue reconocida en varias cuadrículas de LTC1. Más precisamente, se registraron crotovinas en los perfiles de las cuadrículas 2 y 3 (Politis et al. 2011: 81), cuyo efecto disturbador explicaría una edad radiocarbónica tardía obtenida en niveles inferiores de la cuadrícula 2. Por otra parte, la serie de fechados consistentes con la profundidad, obtenidos en la cuadrícula 5, evidencia que, al menos, este sector del sitio no fue perturbado o no lo fue lo suficiente como para alterar la secuencia de depositación. Entonces, no se puede asegurar ni descartar la injerencia de estos agentes en la cuadrícula 1. Otra actividad que pudo desplazar los tiestos verticalmente es el pisoteo, tanto durante la ocupación como en forma posterior.

Si bien no se descarta que los agentes mencionados en el párrafo anterior hayan sido, en todo o en parte, los causantes del desplazamiento vertical de los restos cerámicos, se plantea la posibilidad de que este paquete sea el correlato de un único evento de depositación. En apoyo de esta hipótesis, se señala el solapamiento entre los fechados de los niveles 9-16 y la gran cantidad de alfarería que habría sido fabricada, consumida y descartada durante las ocupaciones semipermanentes inferidas para la cima de LTC1 (Politis et al. 2011). En el mismo sentido, la migración vertical de restos arqueológicos ha sido registrada y discutida por Villa (1982) en numerosos sitios paleolíticos de Europa y África. La autora propone que los artefactos distribuidos a través de un espesor considerable de sedimentos (entre 20 y 40 cm o más) pueden corresponder a un solo evento de ocupación. Por esta razón, los niveles artificiales de la excavación no deberían ser considerados estrictamente en la etapa de interpretación, ya que quizás no se corresponden con diferentes eventos. Los desplazamientos verticales pueden ocurrir tanto entre capas estratigráficas relativamente homogéneas como a través de estratos heterogéneos. Entre los causantes se encuentran tanto actividades antrópicas (e.g., pisoteo) como agentes bioturbadores (e.g., roedores fosoriales) (Villa 1982: 286-287).

Elaboración y uso de las vasijas individualizadas

El ordenamiento en familias permitió visualizar en conjunto aquellos fragmentos de borde que más se parecen entre sí y, de este modo, identificar aquellos que representan una vasija particular. Como fue señalado, se estimó un número mínimo de 49 vasijas (Tabla 1) (véanse algunas de ellas en Figura 2 y Figura 3), recuperadas en diferentes niveles, a través de toda la secuencia estratigráfica de LTC1.

Figura 2. Piezas cerámicas individualizadas en las familias 1 y 2.

Figure 2. Individualized ceramic pieces among families 1 and 2.

Figura 3. Piezas cerámicas individualizadas en las familias 3 y 4.

Figure 3. Individualized ceramic pieces among families 3 and 4.

Los bordes incluidos en el NMV poseen paredes mayoritariamente rectas (n= 25), con labios biselados (n= 12), redondeados (n= 9), planos (n= 3) e indeterminados (n= 1). Les siguen los bordes evertidos/levemente evertidos (n= 15), con labios mayoritariamente biselados, y los invertidos/levemente invertidos (n= 9), con labios principalmente planos. Entre los labios se reconocieron dos con un aplique de forma triangular y dos con incisiones (uno de ellos “festoneado”).

Se estimó el diámetro de boca en 43 de las 49 vasijas individualizadas. En base a los diámetros inferidos se identificaron 16 vasijas de tamaño pequeño (diámetros inferiores a 11 cm), 15 medianas (diámetros comprendidos entre 12 y 18 cm) y 12 grandes (diámetros entre 19 y 40 cm) (de acuerdo con categorías de tamaño modificadas de Balfet et al. 1992). En relación con la forma, 39 de las 49 vasijas corresponderían a formas abiertas (38 con perfiles posiblemente simples y la restante, con un perfil suavemente inflexionado, Figura 2d). Entre los perfiles simples se reconocieron cuatro posibles escudillas, dos cuencos (Figura 3a, c) y dos posibles platos. Entre las 10 vasijas que no fueron clasificadas como abiertas, cinco bordes con bocas pequeñas (Figura 3d, e) podrían haber formado parte de cuellos de contenedores restringidos. Pero también podrían haber pertenecido a alfarerías tubulares, formas particulares ampliamente registradas en el este de la Pampa Húmeda y menos frecuentes en sitios del río Paraná (véase síntesis bibliográfica y discusión en Ghiani Echenique et al. 2013). Una mayor cantidad de reconstrucciones permitirá incluir estas piezas en categorías formales más precisas.

En relación con el proceso de elaboración, en un trabajo previo se caracterizaron las elecciones efectuadas por los ceramistas durante la selección y preparación de materias primas para fabricar algunas de las vasijas identificadas (Figura 2d, Figura 3c) (Di Prado y Castro 2013). En base al análisis petrográfico de diez láminas delgadas, se infirió que los ceramistas eligieron materias primas arcillosas de composición similar, con inclusiones naturales de cristaloclastos, y agregaron cantidades variables de tiesto molido en todas las pastas (Di Prado y Castro 2013).

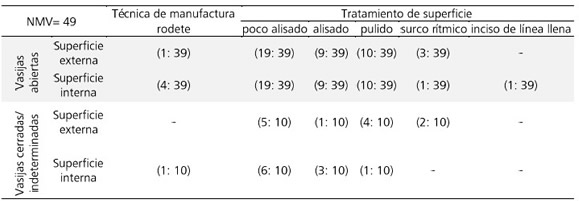

En este trabajo se relevaron las decisiones técnicas efectuadas en las etapas intermedias y finales del proceso de manufactura de las vasijas identificadas (Tabla 3). Para la etapa de levantado solo se identificó la técnica de superposición de rollos de arcilla en seis bordes, en base a las líneas de unión entre rodetes. En relación con los tratamientos de superficie, las caras externas se presentan poco alisadas1 (n= 24), pulidas (n= 14) y alisadas (n= 10) mientras que las internas se encuentran poco alisadas (n= 25), alisadas (n= 12) y pulidas (n= 11). En uno de los bordes no se pudo identificar el tratamiento en ninguna de sus dos caras. Ocho piezas exhiben, además de alguno de estos tratamientos, representaciones decorativas realizadas mediante surco rítmico y, en un caso, inciso de línea llena en alguna de sus superficies (n= 7) y/o en el labio (n= 2) (Tabla 3). En la mayoría de las vasijas se aplicó el mismo tratamiento (i.e., poco alisado, alisado, pulido) en ambas caras (n= 29; 58,18%). En menor medida, se observó un acabado más esmerado (e.g., pulido, aplicación de pigmento, surco rítmico) en las superficies externas que en las internas, en ocho piezas, y la situación inversa, en seis. Interesa señalar que tres de estas últimas fueron clasificadas como dos posibles escudillas y un plato.

Tabla 3. Técnica constructiva y tratamientos de superficie del número mínimo de vasijas.

Table 3. Forming technique and surface treatments of minimum number of vessels.

Para terminar con la caracterización de la manufactura, se abordan de modo general las condiciones de cocción, a partir del color de las superficies y, en corte fresco, de los márgenes y el núcleo de la pared. El color de un objeto cerámico es la consecuencia de diversos factores: la composición y el tamaño de los componentes de la pasta y las condiciones de cocción (i.e., tiempo, temperatura y atmósfera de cocción) (véase discusión en García Rosselló y Calvo Trias 2006). En el 26,53% (n= 13) de los bordes se relevó el mismo color en las superficies y la pared; cinco son gris oscuro mientras que ocho poseen tonos marrón claro/naranja. La uniformidad cromática es un indicador de cocciones largas y estables que permiten alcanzar un equilibrio en toda la vasija (García Rosselló y Calvo Trias 2006: 96). Además, se registraron nueve bordes cuyas paredes presentan márgenes marrón claro/naranja, con espesores desde muy finos hasta de 1 mm, y núcleos gris oscuro, con un grosor de 2 mm o mayor. Los núcleos oscuros pueden relacionarse con la presencia de materia orgánica en la pasta, una cocción oxidante incompleta, entre otros (García Rosselló y Calvo Trias 2006: 95). Además, el núcleo grueso y los márgenes finos podrían haberse generado por cambios en la atmósfera de cocción en los momentos finales de la quema y/o por el consumo reducido de la materia orgánica (debido a un tiempo breve o a una baja temperatura de cocción) (García Rosselló y Calvo Trias 2006: 97).

Para completar la historia de vida de las vasijas se relevaron huellas de alteración generadas durante el uso. Por una cuestión de espacio se discutirá solamente la presencia de depositaciones (i.e., hollín) y alteraciones mecánicas (i.e., esquirlas o chips). El hollín se registró principalmente en las superficies externas: en seis bordes es escaso mientras que en tres se encuentra en forma de capa (de estos últimos, en dos se registró en el cuerpo superior y el borde). En particular, uno de estos contenedores (Figura 2d) muestra cierta disminución del hollín hacia el cuerpo inferior (aunque esto no puede aseverarse ya que no se cuenta con la base). Esta distribución a los lados de la vasija, evidencia que fue usada directamente sobre el fuego, de acuerdo con Hally (1983: 8-10). Además, el tamaño mediano y la restricción poco marcada del contorno permitieron inferir la buena accesibilidad a su interior; estas son buenas cualidades para una vasija de cocción. En cambio, algunas piezas que no poseen hollín y que fueron clasificadas como posibles escudillas y platos, con acabados de superficie más esmerados en las superficies internas que en las externas, podrían haber sido utilizadas para servir. Por último, se reconocieron esquirlas y sectores desgastados en los labios de trece vasijas. Dos de ellas, poseen además depósitos de hollín, por lo que estas huellas podrían haber sido causadas accidentalmente por prácticas tales como revolver. En los otros labios, el desgaste podría deberse a que la pieza fue utilizada como tapa y/o tapada o a que en algún momento de su vida útil fue colocada boca abajo, de acuerdo con Vieugué (2014: 627).

Discusión y consideraciones finales

Desde el punto de vista metodológico, la estrategia de remontajes, a partir de la conformación de familias de fragmentos, facilitó la estimación del NMV que, a su vez, permitió recuperar los artefactos cerámicos como unidades de análisis. De esta forma, la variabilidad o uniformidad registrada para los atributos relacionados con la elaboración y las prácticas de uso pudo ser vinculada con vasijas particulares. Sin embargo, se reconoce que es un número provisorio por diversas razones. En primer lugar, se estudió una pequeña muestra del registro cerámico de LTC1; conforme se avance en el análisis los bordes más pequeños que representan una vasija serán reemplazados por perfiles más completos. En segundo lugar, es conocida la limitación inherente a la identificación del NMV, ya que es mucho más fácil reconocer como una vasija particular un borde con decoración que un borde liso (Shapiro 1984).

En concreto, es necesario proseguir con las tareas de remontaje y ampliar su aplicación a las demás cuadrículas de la cima de LTC1 para: a) conocer la distribución horizontal de los fragmentos que conforman una misma pieza e identificar las prácticas antrópicas y los agentes naturales que actuaron en la cima de LTC1 y b) caracterizar los modos de elaborar alfarería y observar cambios a través de la secuencia ocupacional del sitio. En relación con esto último, los primeros resultados obtenidos permitieron reconocer algunas tendencias preliminares. La elección de agregar diferentes cantidades de tiesto molido en las pastas, durante la etapa de preparación de las materias primas, se identificó en vasijas procedentes de los niveles 7-35. La elección de aplicar pigmento rojo como acabado de superficie también se registró entre los niveles 9 y 35, mientras que la elección de realizar representaciones decorativas con surco rítmico se relevó desde el nivel 2 al 30. Para la etapa de quema se infirieron condiciones variables de cocción, que podrían ser el resultado de las diferentes posiciones que ocuparon las vasijas dentro de una estructura de cocción a cielo abierto. Si bien es necesario conocer cómo se comportan estos indicadores en las piezas cerámicas de las otras cuadrículas, la tendencia general permite proponer cierta homogeneidad en las etapas de preparación de materias primas y terminación de las superficies, a través de la secuencia estratigráfica de LTC1.

La Plata, 7 de junio 2014

1. Se utiliza la categoría poco alisado cuando la superficie posee sectores irregulares y alisado, cuando la superficie es más uniforme.

Agradecimientos

Queremos agradecer a los integrantes del Laboratorio 3, División Arqueología del Museo de La Plata, que participaron en las cuatro campañas de excavación en LTC1. Agradecemos también a los directores del proyecto arqueológico del delta superior del Paraná, Gustavo Politis y Mariano Bonomo, por brindarnos la posibilidad de estudiar el registro cerámico. A los evaluadores anónimos, cuyas sugerencias mejoraron sustancialmente la primera versión de este manuscrito. Este trabajo ha sido financiado en diferentes instancias por los subsidios PIP-CONICET 1282 y Grant 8149 Wenner Gren Foundation for Anthropological Research.

1 Balfet, H., M-F. Fauvet-Berthelot y S. Monzón. 1992. Normas para la descripción de vasijas cerámicas. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, México D.F. [ Links ]

2 Barboza, M. C. y C. V. Píccoli. 2013. Ocupaciones humanas en la llanura aluvial del Paraná medio durante el Holoceno tardío. El registro arqueológico del sitio Los Bananos (Goya, Corrientes, Argentina). Anuario de Arqueología, 5: 117-132. [ Links ]

3 Bastourre, L. 2013. Estudios arqueofaunísticos en el delta superior del Paraná: el sitio Los Tres Cerros 1

(provincia de Entre Ríos, Argentina). Revista Chilena de Antropología, en prensa.

4 Bollong, C. A. 1994. Analysis of Site Stratigraphy and Formation Processes Using Patterns of Pottery Sherd Dispersion. Journal of Field Archaeology, 21 (1): 15-28. [ Links ]

5 Bonomo, M., G. G. Politis y C. Gianotti. 2011. Montículos, jerarquía social y horticultura en las sociedades indígenas del delta del río Paraná (Argentina). Latin American Antiquity, 22 (3): 297-333. [ Links ]

6 Bonomo, M., M. Colobig y N. Mazzia. 2013. Análisis de residuos orgánicos y microfósiles silíceos de la “cuchara” de cerámica del sitio arqueológico Cerro Tapera Vázquez (Parque Nacional Pre-Delta, Argentina). Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, en prensa.

7 Caggiano, M. A. 1984. Prehistoria del N.E. argentino. Sus vinculaciones con la República Oriental del Uruguay y sur de Brasil. Pesquisas, 38: 5‐109. [ Links ]

8 Castiñeira, C., A. Blasi, G. Politis, M. Bonomo, L. del Puerto, R. Huarte, J. Carbonari, F. Mari y F. García-Rodríguez. 2013. The origin and construction of pre-Hispanic mounds in the Upper Delta of the Paraná River (Argentina). Archaeological and Anthropological Sciences, 5: 37-57. [ Links ]

9 Ceruti, C. N. 2003. Entidades culturales presentes en la cuenca del Paraná medio (margen entrerriana). Mundo de Antes, 3: 111‐135. [ Links ]

10 Cremonte, M. B. y M. F. Bugliani. 2006-2009. Pasta, Forma e Iconografía. Estrategias para el estudio de la cerámica arqueológica. Xama, 19 (23): 239-262. [ Links ]

11 Di Prado, V. y L. Turnes. 2008. Análisis macroscópico de la alfarería del Delta Superior del Paraná. Libro de Resúmenes del V Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina, pp. 61. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, La Pampa. [ Links ]

12 Di Prado, V. y C. Castro. 2013. Caracterización mediante petrografía de pastas de las primeras etapas del proceso de elaboración de cerámica en Los Tres Cerros 1 (departamento Victoria, Entre Ríos). Libro de Resúmenes del Quinto Encuentro de Discusión de Arqueología del Nordeste Argentino, pp. 59-60. UNR Editora, Rosario. [ Links ]

13 Di Prado, V., C. Castro y N. Prieto. 2013. Estrategias de conservación y restauración aplicadas sobre el registro cerámico del sitio Los Tres Cerros 1 (Delta Superior del Paraná, departamento Victoria, Entre Ríos). Anales del 3er Congreso Iberoamericano y XI Jornada de Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio, pp. 1-10. LEMIT, La Plata. [ Links ]

14 García Rosselló, J. y M. Calvo Trias. 2006. Análisis de las evidencias macroscópicas de cocción en la cerámica prehistórica: una propuesta para su estudio. Mayurqa, 31: 83-112. [ Links ]

15 Gaspary, F. 1950. Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas en un “Cerrito” de la Isla de Los Marinos (provincia de Entre Ríos). Publicaciones del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore “Dr. Pablo Cabrera”, XXIII.

16 Ghiani Echenique, N., A. R. Uvietta y R. Gambaro. 2013. Alfarerías tubulares en el noreste de la provincia de Buenos Aires: caracterización y distribución. Revista del Museo de La Plata, 13 (87): 287-302. [ Links ]

17 Hally, D. J. 1983. Use alteration of pottery vessel surfaces: an important source of evidence for the identification of vessel function. North American Archaeologist, 4 (1): 3-26. [ Links ]

18 Letieri, F. 1998. “Aspectos tecnológicos presentes en el proceso de producción cerámico del sitio Bajada Guereño y sus implicancias conductuales”. Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, pp. 93. Tesis de Licenciatura inédita. En posesión de una de las autoras.

19 López, M. A., L. V. Caramés y V. J. Acevedo. 2010. El uso de rayos X en la conservación de cerámica arqueológica. Casos de estudio en Quebrada de Humahuaca, República Argentina. Ge-conservación/conservação, 1: 221-234. [ Links ]

20 Orton, C., P. Tyers y A. Vince. 1997. La Cerámica en Arqueología. Editorial Crítica, Barcelona. [ Links ]

21 Ottalagano, F. V. 2013. The pre-Hispanic ceramic technology of South American hunter-gatherers (Paraná River Delta, Argentina): a preliminary archaeometric study. Archaeological and Anthropological Sciences, 5: 59-68. [ Links ]

22 Politis, G., M. Bonomo, C. Castiñeira y A. Blasi. 2011. Archaeology of the Upper Delta of the Paraná River (Argentina): Mound Construction and Anthropic Landscapes in the Los Tres Cerros locality. Quaternary International 245 (1): 74-88. [ Links ]

23 Rye, O. S. 1981. Pottery Technology. Principles and Reconstruction. Taraxacum, Washington D.C. [ Links ]

Sanhueza Riquelme, L. 1998. Antecedentes y proposición metodológica para el estudio de huellas de alteración en cerámica. Conserva, 2: 69-79.

24 Scabuzzo, C. y A. Ramos van Raap. 2011. Primeros estudios bioarqueológicos en el sitio Los Tres Cerros 1 (departamento de Victoria, Entre Ríos). Comechingonia. Revista de Arqueología, 15: 167-172.

25 Serrano, A. 1972. Líneas fundamentales de la arqueología del Litoral (una tentativa de periodización). Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Antropología, 32: 1-74.

26 Shapiro, G. 1984. Ceramic Vessels, Site Permanence, and Group Size: A Mississippian Example. American Antiquity, 49 (4): 696-712.

27 Skibo, J. M. 1992. Pottery Function. A Use Alteration Perspective. Plenum Press, Nueva York y Londres.

28 Vieugué, J. 2014. Use-wear analysis of prehistoric pottery: methodological contributions from the study of the earliest ceramic vessels in Bulgaria (6100-5500 BC). Journal of Archaeological Science, 41: 622-630.

29 Villa, P. 1982. Conjoinable Pieces and Site Formation Processes. American Antiquity, 47 (2): 276-290.