Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista del Museo de Antropología

versión impresa ISSN 1852-060Xversión On-line ISSN 1852-4826

Rev. Mus. Antropol. vol.7 no.2 Córdoba ene. 2014

DOSSIER ANTROPOLOGÍA Y DEPORTE

Morir por Platense. Adversidad y temporalidad como estructuras perceptivas en una hinchada de fútbol.

To die for Platense. Adversity and temporality as perceptive structures between football supporters

Federico Czesli*

*Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. artaro@hotmail.com

Recibido 26-03-2013

Recibido con correcciones 11-12-2013

Aceptado 01-04-2014

Resumen

En este artículo me propongo analizar dos estructuras perceptivas presentes en un grupo de individuos identificado con la hinchada de Platense, equipo de fútbol de tercera división, ubicado en el norte de la ciudad de Buenos Aires. A partir de la muerte de un joven de veinte años, entre 2009 y 2011 se realizó un trabajo etnográfico en el que se estudiaron los procesos identitarios como generadores de violencia, la relación con los territorios y los discursos en torno a la muerte. En el marco de dicha indagación aparecieron elementos que permiten abordar dos estructuras perceptivas: aquella por la cual en sus vidas enfrentan permanentemente la adversidad y un poder superior, y la relación con el tiempo, en el que podemos desmitificar la habitual creencia de una preponderancia del presente y el cortoplacismo. Estos dos elementos permitieron, a su vez, acercarse a la influencia de la muerte en el modo de vivir.

Palabras clave: Adversidad; Temporalidad; Identidad; Habitus; Futbolhinchadas; Violencia; Aguante

Abstract

In this article there will be shown two different perceptive structures that appear in a group of football supporters identified with Platense, team located in the north of Buenos Aires City which currently plays at the third division. Since the death of a twenty year-old youth who belonged to the group, between 2009 and 2011 the author developed an ethnographical study in which analyzed identity as a generator of violence, their relationship with territories and discourses regarding death. Among that study it became possible to make an approach to two perceptive structures: the idea of being constantly dealing with the adversity and a strongest power, and the relationship with time. In this second case, we are able to demystify the current belief of a present preponderance. As a result, it’s also possible to make an approach to the influence of death in their ways of living.

Keywords: Adversity; Temporality; Identity; Habitus; Football; Supporters; Violence; Aguante

Christian “El Chino” Otero murió el domingo 22 de julio de 2007, aproximadamente a las 6 de la mañana. Tenía 20 años y lo atropelló un auto cuando intentó cruzar los ocho carriles de la avenida General Paz, a la altura de la avenida De los Constituyentes. Por alguna razón no fue por alguno de los dos puentes a nivel -ambos a menos de 500 metros del lugar de su muerte- sino que cruzó “por abajo”, por donde circulan los autos.

No hubo testigos que presenciaran lo sucedido ni cámaras que lo registraran, y el conductor del auto declaró que manejaba a 80 kilómetros por hora y que un chico se le tiró encima del auto, desde el lado derecho. Como huyó de la escena, sólo se presentó en una comisaría seis horas más tarde y en esa instancia rechazó realizarse un análisis de alcoholemia, no hay datos sobre su estado de conciencia.

Por el informe de los peritos forenses se sabe que Christian estaba muy alcoholizado, y a partir de una carta que se encontró en el bolsillo trasero del pantalón destinada a Belén, su ex novia, la Policía consideró que se trató de un suicidio. Sin embargo, su familia1 y su entorno consideran que Christian no tenía motivos para quitarse la vida, y aseguran que si intentó cruzar por la avenida fue porque lo estaban corriendo. Barajan dos posibilidades: que se trató de una pelea “de hinchadas” o que lo perseguían tras una pelea en un boliche bailable por una chica de otro barrio. Sostienen, además, que caratular la causa como suicidio le permite a la Policía reducir los trámites legales y simplificar su resolución.

Para comprender por qué las respuestas que surgen ante su muerte están ligadas al fútbol o a una pelea entre barrios, para acceder a los valores y sentidos que circulan en el grupo y dan sustento a este relato, entre 2008 y 2010 se realizó un trabajo etnográfico en un sector de la hinchada de Platense, el sector al que el Chino pertenecía y que son aquellos que “paran” y se identifican con el Parque Saavedra. Además, se realizaron entrevistas en profundidad en su círculo familiar.

En el marco de dicha indagación aparecieron elementos que permiten abordar dos estructuras perceptivas presentes en el grupo: aquella por la cual en sus vidas enfrentan permanentemente la adversidad y un poder superior, y la relación con el tiempo que se vive en el grupo. Estos dos elementos permitieron, a su vez, acercarse a la influencia de la muerte en el modo de vivir.

1. Adversidad

Una vez realizada la autopsia, la noche del 22 de julio comenzó el velatorio. Rápido circuló la noticia por mensaje de texto, y una infinidad de chicos, vecinos y familiares se acercaron, dolidos, a despedirlo, a hacerse compañía, a compartir la bronca, a empezar a intentar comprender qué había pasado, con quiénes había estado, adónde había ido, cómo podía ser posible. Durante toda la noche estuvieron presentes hasta acompañar a la familia al cementerio de Chacarita el lunes a la tarde. Gracias a los contactos con la UCR de Diego Armando, un amigo de Christian, su sitio final fue cerca de su madre, en un nicho ubicado exactamente en la misma galería, un piso más abajo.

En tanto, comenzó la investigación extraoficial, sostenida principalmente por los rumores2 en torno a las enemistades con otros clubes que constituyen las alteridades del colectivo3:

“Unos dicen que fue hasta la puerta de Sospechosos, no entró y que se iba a ir para Bellaroma. Que en Bellaroma estaba la novia, no sé cómo se llamaba, una pibita que estaba curtiendo con él. Y bueno, supuestamente lo corrieron: no sé si los de Chaca, los de Excursio, los de Defe, me tiraron mil bandas. Viene uno y me dice ‘Fueron los de los pabellones de Pueyrredón’, ‘Fueron los de Excursionistas’, ‘Fueron los de Defensores’, ‘Fueron los de Drago’”, expresó Fabián, tío de Christian e hincha caracterizado de Platense.

Pocos días después de la muerte y ante la falta de testimonios que dieran sustento a la causa, su familia y amigos organizaron una marcha con el objetivo de hacer visible el caso y reunir testigos. Para la convocatoria elaboraron una carta que distribuyeron entre los medios de comunicación barriales, en la que en su primera línea lo definen como “fanático de Platense”, hipotetizan que “tuvo un altercado con gente de otra hinchada y como estaba solo esa noche, a la salida del boliche lo corrieron MAL (sic) y él vio como única salida cruzar la autopista” y concluyen que “murió por Platense en una noche que solo buscaba divertirse”4.

A la primera convocatoria fueron trescientas personas, y a la segunda, realizada un mes más tarde, treinta, pero de ninguna surgieron testigos ni datos concretos, excepto por el llamado de uno de los empleados de una estación de servicio próxima al siniestro que a los tres días, cuando fueron a verlo, se retractó y afirmó que no había visto nada. Esto incrementó las sospechas: comenzaron a pensar que había sido presionado por gente de Bellaroma. En el mismo sentido, la familia recuerda que los guardias de seguridad dijeron que no lo vieron y que si Christian estuvo involucrado en disturbios, éstos sucedieron afuera. Sin embargo, cuenta la familia que el mismo domingo de la muerte un directivo del local los llamó dos veces: quería reunirse para que el local no quedara “pegado” al hecho. El hombre afirmó que no se registraron incidentes durante todo el fin de semana, pero prometió revisar los videos internos de seguridad para atestiguar si el Chino había estado en el interior del local, algo que finalmente no se realizó.

El letrado querellante, de quien tenían referencias porque había eximido de prisión a uno de los chicos de “la banda” y que estaba ligado con la organización Madres del Dolor -según su portal se dedica a asistir a familiares de víctimas de hechos de violencia- fue claro y aseguró que no tenía sentido hacer hincapié en la persecución, porque aunque se descubriera, encontrara y luego se consiguiera probar que efectivamente alguien lo había corrido, dichas personas nunca irían presas porque su accionar no excedió la persecución.

Decidieron, en consecuencia, hacer juicio al seguro del auto, al conductor que lo atropelló por abandono de persona, y a la empresa que tenía la concesión de la avenida General Paz porque las dos cámaras no andaban y recién a la altura de Liniers volvían a funcionar. Lo decidieron para intentar conseguir algo de dinero:

“Nadie lo va a devolver [al Chino], pero por lo menos, mi familia alquiló toda la vida, nosotros fuimos toda la vida inquilinos, toda la vida el mango para el alquiler. Yo ahora me mudé con mi jermu y también: inquilino. Y por lo menos, la hermanita de él que tanto sufrió, si podemos agarrar unos mangos de algún lado, que se compre una casita la hermanita y que no tenga que vivir como vivimos nosotros, todos los meses llegando a pagar el alquiler, todos los meses luchando para pagar el alquiler”, cuenta Fabián.

“Toda la vida inquilino”. ¿Pueden de alguna otra manera hacerse explícitos “los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia”5 que producen el habitus; las estructuras pasadas que a través de la necesidad económica y social “se hallan en el principio de la percepción y apreciación de toda experiencia ulterior” y originan prácticas6? Otro ejemplo cabal lo encontré en la respuesta que Carlos y Elvira, abuelos de Christian y quienes lo criaron desde los 9 años, me dieron de manera unívoca cuando les preguntaba cómo estaban: un resignado “en la lucha”, “tirando para no aflojar”.

La adversidad también se hacía presente en otros discursos. La familia sentía estar luchando en desventaja contra diversos poderes para llevar adelante el juicio: la policía, que quería “encajonar” el expediente caratulándolo como “suicidio”; el boliche Bellaroma, que presionaba a los diversos testigos potenciales para que nadie hablara y el local quedara desligado del conflicto; el abogado patrocinante, que tardaba en actuar y seguramente había sido sobornado, y el del hombre que lo atropelló, que según los familiares tenía 35 años, vivía con sus padres y en consecuencia era “un nene de mamá”. El siguiente diálogo, que se produjo entre distintos familiares en ocasión de una entrevista, grafica la percepción:

-…Y si era un nene de mamá supongo que sí, el tipo habrá puesto mosca. Lo que pasa que nosotros no tenemos un mango, si tuviéramos plata sabés qué, le rompemos hasta a la policía le rompemos el tujes, pero qué va a ser, no tenés nada. No tenés testigos, no tenés nada.

-La cosa es muy simple, vos sabés que acá... nosotros laburamos, siempre estuvimos laburando. El chabón tiene treinta y cinco pirulos, nunca laburó, mucha plata, hijo único. Todo lo dice el expediente, no estoy inventando nada.

(…)

- El chabón se fue a la mierda y volvió porque el seguro le dijo ‘andá porque ya nos rompen el tujes’, pero volvió después, a las cinco o seis horas cuando se le pasó el efecto [del alcohol]. Aparte dicen que te tomás una chocolatada y no te queda el rastro.

(…)

-Lo que pasa que te da bronca porque decís la puta madre siempre los que menos tienen son los que más sufren.

(…)

-La cosa es simple, si uno tiene un mango lo agarrás, hacés investigaciones por tu cuenta, vas, empezás, buscas a uno, buscas a otro, acomodás a uno, acomodás a otro, todo se maneja así.

-Todo se maneja con plata.

La percepción de la propia existencia como “sufrida”, la creencia de que todo “es una lucha” y cuesta en exceso, está extendida en el grupo. Se podría resumir la construcción con la frase “pobres pero con honor”, porque la familia se presenta a sí misma como aquella que no corrompe, que sólo cuenta con su trabajo, su entereza y su perseverancia para derribar las estructuras de poder. Excluidos del campo material y simbólico del poder económico, hacen alarde de su carencia: “necesidad hecha virtud” en términos bourdianos (2010a: 88)

1.1 El honor se hace cuerpo

Esta forma de honor encuentra coherencias con otros elementos que se encontraron a lo largo del trabajo etnográfico. En el plano intrabarrial, el grupo construye una alteridad en el “Barrio Mitre”, la villa de emergencia de seis manzanas situada atrás de la fábrica Philips, entre las calles Arias, Melian, Correa y Posta. Los conflictos entre ambos sectores tienen una dimensión material tan importante como la simbólica. Por una parte, ambas parcialidades se disputan la supremacía de “la hinchada” y los beneficios que de allí surgen, como la reventa de entradas, los ingresos por estacionamiento, puestos de pati y choripán afuera y al interior del estadio y merchandising del club. En segundo lugar, según la gente de Saavedra el Barrio es el espacio donde se vende la droga de la zona. El tema no es menor porque muchos de estos individuos son consumidores habituales o adictos a drogas duras y blandas, y cuando van a comprar pueden estar eufóricos o en crisis de abstinencia; si agregamos que no suelen contar con efectivo es fácil imaginar que la relación con los proveedores sea tensa.

Desde el punto de vista simbólico, para los de Parque Saavedra los habitantes del Barrio Mitre son “negros”. La hermana de Christian, Gisela, cuenta que por esa razón él tenía muy pocos amigos del barrio Mitre:

“Era un pibe que decía… no era racista, pero como que odiaba los ‘negros’, pero no de piel, negros de alma. Entonces, los amigos eran más de acá, de Saavedra. Un negro es gente que decís ‘negros’, ‘qué negro de mierda’, pero en el sentido de decir… gente que por ahí… Yo considero que una persona puede tener un montón de necesidades, de humildad, pero que salga a chorear, que esté todo el día drogado, que mate por nada… hay gente que no sirve de nada, que es ‘negro’, no tiene nada en la cabeza”.

Por oposición, los pibes de Saavedra se consideran a sí mismos trabajadores, es decir, pobres pero honrados. La presunción cobra fuerza con el testimonio de Cuqui, otro de los sujetos que paran en el Parque, quien en una ocasión se quejaba de que la AFA había pautado un partido al mediodía de un sábado: “Nos tiran al bombo. Acá no es como en Laferrere, que todos tienen Planes Trabajar. Acá todos laburamos, y si nos ponen un partido a la 1 se nota [en la tribuna, la falta de gente]”. Dado que en su opinión el aliento de “la hinchada” es determinante del resultado del partido, el horario perjudicaba seriamente a Platense. Pese a esto, y aunque buena parte de los pibes de Saavedra no parecen tener serias dificultades económicas7, comparten el código de la delincuencia porque coinciden en espacios, mantienen relaciones de reciprocidad, y porque algunos de ellos también son, han sido, o pueden ser delincuentes esporádicamente, por ejemplo en un ataque de abstinencia de drogas8.

En segundo término, existen huellas de esta estructura perceptiva en la “cultura tribunera” y la relación de sus combates con la adquisición del honor. El bien simbólico que condensa la diferenciación social que se produce a partir de la exposición de la potencialidad peleadora es “aguante”, un concepto surgido a fines de la década del noventa en Latinoamérica en el marco de las teorías culturalistas que abordaron la violencia en el fútbol. En la definición de José Garriga Zucal, el aguante “instaura a los sujetos como ‘verdaderos hombres’ diferenciándolos de los ‘putos’, distinguiendo a los participantes de aquellos que se identifican como hombres pero no utilizan la violencia como prueba de su masculinidad” (2007: 40).

En su definición, aquel que “se para”, que “no corre”, que “va al frente”, el que logra quedarse en el campo de batalla es el triunfador en el combate y se adjudica la victoria, mientras que el que se retira, vencido por la lucha corporal o huyendo de esta, es el derrotado. En el mismo sentido, el que se enfrenta al adversario y permanece en el campo de batalla, venciendo al contrincante o resistiendo la derrota, pero sin retirarse, se hace poseedor del bien simbólico “aguante”, que pasa a “tenerse”: se tiene aguante.

Durante uno de los primeros partidos de Platense en la Primera B Metropolitana se produjo un combate en la tribuna con “facas” (armas punzantes caseras) entre los líderes del Barrio Mitre y los de Saavedra por la conducción de “la banda”, que continuó al finalizar el partido con disparos de armas de fuego. Cuando volvíamos para el Parque, uno de los chicos, Gaitán, empezó a insultar a sus compañeros, los acusaba de ir a comprar droga al Barrio aunque estuviera “todo mal”, les criticaba sostener su negocio aunque estuvieran peleados. Y enfatizaba, al tiempo que los señalaba con el dedo: “y me hago cargo de lo que digo eh, me hago cargo de todas mis palabras”. Este “hacerse cargo” es central al “aguante”, porque indica que uno de los factores que los instituye como hombres con honor es la exposición ante los pares de que se tiene capacidad suficiente para sostener con el cuerpo aquello que se expresa con la palabra, específicamente el potencial para el combate.

Si bien Bourdieu plantea que todas las conductas de honor se pueden enmarcar en el principio fundamental de la igualdad y el reconocimiento del partenaire9, comparto con Jorge Elbaum cuando afirma que el “aguante” es “sentimiento frontal del que fue –o se percibe- como reiteradamente vencido (o que se sabe en la posibilidad de serlo) pero que sin embargo anuncia su fortaleza de afrontar el sitio vendiendo cara su potencial derrota. O, incluso, sorprendiendo sin handicap previo” (1998). En la misma línea, Gastón Julián Gil (2002) sostuvo que “el aguante sólo tiene valor si se lleva las de perder”.

Esta estructura perceptiva también se hace presente en la resistencia como valor positivo, y no sólo en la tolerancia a los golpes que pudiera haber en un enfrentamiento, sino en el exceso de drogas y placeres corporales. Es común escuchar que hagan ostentación de estar “de gira”, de haber salido toda la noche, no haber dormido y seguir despiertos. Cuando están “cachivache” o “arruinados” (es decir que consumieron mucho) usan anteojos de sol oscuros, que ocultan la irritación de los ojos y al mismo tiempo denotan el haber salido.

Alguna vez escuché, por ejemplo, que ante la pregunta sobre cómo estaban, contestaron “como puedo”, y es común que relaten lo que hicieron la noche previa, adónde y con quién salieron, qué tomaron, dónde terminaron. En este sentido, textos como los de Alabarces y Garriga Zucal (2007), Moreira (2005a) o Garriga Zucal (2005b), expresan que el cuerpo de los “hombres” debe ser “duro”, y esta solidez está ligada no sólo a soportar el dolor sino a no emborracharse con facilidad, a que el cuerpo esté lo suficientemente “curtido” como para tolerar la ingesta de estos productos. Sin embargo, también está bien visto haber salido, haberse “descontrolado” y haber disfrutado, porque se considera que cuanto mayor es el consumo, mayor el placer, de modo que “quebrar” o “quedar destruido” (cuando no lleva a la muerte y puede quedar en el anecdotario de la osadía juvenil) no es visto como una debilidad sino como el efecto de llevar el placer al extremo y disfrutar la vida. Además, salir y divertirse con frecuencia dan la pauta de una vida social activa, y esto es síntoma de éxito.

Finalmente, como producto de que los individuos consideran que la adversidad o un poder superior puede ser superado mediante la voluntad, cuando realizan alguna actividad en la que compiten, la llevan a cabo con suma intensidad, “dejan la vida”. Sucede que para enfrentar a un poder superior es necesario “dejar la vida”, y por ejemplo en un asado Cuqui se estaba excusando de las patadas que había pegado en un partido de fútbol que habían jugado la noche anterior, que casi terminaron en una pelea entre los equipos: “Es que yo cuando juego a la pelota dejo todo, no puedo jugar de otra manera, pongo todo. Yo no puedo jugar amistoso, porque quiero ganar”, le decía. Diego Armando, en otra ocasión, me contaba que cuando él tocaba el bombo en la murga terminaba destruido, porque daba cada golpe con todo, no como otros que apenas tocaban. No: él se destruía la mano pegándole al bombo.

En síntesis, la estructura perceptiva por la cual consideran que desde que vienen al mundo están enfrentando adversidades que los superan tiene su correlato en las tribunas y en la vida cotidiana, donde ponen de manifiesto que es el propio cuerpo el principal medio de superación. La exposición de capacidad para superar dichas situaciones los inviste, además, de honor y respeto en el colectivo al que pertenecen.

Para concluir, dedico unas líneas a explicar cómo esto influye en los discursos sobre la muerte de Christian. Lejos de hacer presente la figura del “mártir” -aquel deja su propia vida por una causa mayor- como la honra es producto de enfrentar la vida y sostenerse aún si se enfrenta un poder superior, el discurso social enfatiza que el Chino murió por toparse con un rival sumamente superior (el relato indica que no corría de uno o dos pibes, sino de un grupo mayor que portaba armas de fuego) y salir derrotado. Sin perder la masculinidad –ya que por la fuerza no iba a poder vencerlos- decidió intentar evadirlos, superarlos en astucia10. Imaginó que si cruzaba la General Paz los iba a evitar, porque no podían perseguirlo con autos y difícilmente lo seguirían a pie.

Así, la familia busca evitar la significación de que el Chino murió de manera deshonrosa a partir de borrar del discurso sus altos niveles de alcohol. A mi entender, esto se produce por tres razones: en primer lugar, porque eso implica posicionarlo como poco resistente; por otra parte, porque en el grupo no se considera que una muerte motivada por los excesos sea motivo de orgullo, ya que implica el quiebre de un límite11. En tercer término, porque la familia del Chino (en particular sus abuelos) no comparten el placer de los jóvenes por los excesos y creen en la dedicación al trabajo. No olvidemos que el argumento para rechazar la hipótesis de suicidio era que había dicho que quería terminar los estudios, que estaba pagando la moto, que quería volver con la novia: dos proyectos de ascenso social y uno de estabilidad de pareja. En consecuencia, en este discurso jamás podría haberse suicidado o morir como producto del alcohol, porque eso hubiera significado haberse abandonado, morir “como un negro”. Pobre pero con honor, el Chino murió “en acción”, y no “en dejadez”.

2. Temporalidad

Como comenté en la introducción, mi trabajo comenzó en julio de 2009, a dos años de la muerte de Christian. En ese entonces, y como parte de la constatación de algunos datos que figuraban en el expediente, realicé una recorrida en la que seguí los pasos de la caravana que hicieron su familia y amigos para exigir justicia por su muerte, darle visibilidad al caso y tratar de conseguir testigos. En ese trayecto encontré uno de los hallazgos más interesantes de todo el trabajo, que permite ingresar en el espacio que ocupa la muerte en la cotidianidad del grupo y constituye una expresión del conflicto entre cultura hegemónica y popular.

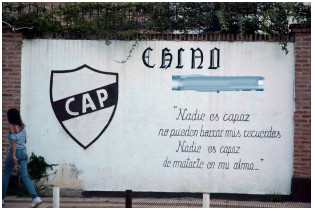

Cada una de las pintadas que aparecen en las Figuras 1, 2 y 3 es, antes que nada, un ejemplo claro de escamoteo, de táctica, un apropiarse en el reverso del espacio instituido (De Certeau, 1996)12. Allí donde el espacio no es útil a la señalización vial, donde cambiar un plástico para una indicación menor cuesta más que dejar el graffiti –que no tacha el “Estacionamiento”, sino que se acomoda debajo-, donde ni gobiernos ni empresas ni los propietarios de las casas pintan, allí sobrevive el recuerdo de los chicos que murieron.

Figura 1. Pintada en estacionamiento.

Figure 1. Grafitti in a parking lot.

Figura 2. Pintada en señal vial.

Figure 2. Grafitti in a traffic signal.

Figura 3. Pintada sobre revistimiento de piedra.

Figure 3. Grafitti on a stone facing.

Es que existen también otras paredes escamoteadas que recuerdan al Chino, paredes que fueron objeto de catarsis pero que como son más visibles, con el tiempo van siendo borradas. Sólo las salva el desinterés de los dueños de las casas o la superficie sobre la que fueron pintadas (un graffiti sobre la piedra, por ejemplo, es más difícil de quitar que sobre el revoque).

La supervivencia de las escrituras no es menor, porque para sus familias y amigos los pibes “viven” en ellas. De esa manera, aquello que se perdió perdura en el tiempo y de alguna manera se resignifican en una suerte de “mártires” (aquí sí), chicos que murieron por el club, en nombre del barrio. Los graffitis encarnan que la vida de los chicos no pasó en vano, que hay alguien, una institución13–“los pibes”- que se acuerda de ellos y los mantiene vivos. En este ritual funerario, las escrituras son la materialización que devuelve los muertos a su comunidad, un intento por mantener en el presente lo que de otra manera se esfuma, por llevar al plano colectivo una muerte que de lo contrario sólo quedaría en el recuerdo familiar.

Dos años después del accidente, Fabián intentó organizar una “aerosoleada” por el barrio: iba a convocar a cada una de “las bandas” y les iba a dar aerosoles para que salieran en grupos, con pintura en aerosol, a escribir dos frases predefinidas, “Chino vive” y “Chino presente”; y al terminar se iban a juntar en el Parque a comer unos patis y tomar unas cervezas, “para agradecerles a los pibes por la mano que nos dan”. Le pregunté entonces por qué escribían, y me contestó que buscaba

…“recordarlo de alguna manera. Que la gente se levante al otro día y por lo menos que vea algo escrito: ‘Che, ¿quién era este?’ Te digo la verdad, la escritura es lo único que hace a la gente ver. Vos vas caminando y… por ahí vas en un colectivo y vas mirando las calles, las paredes. Tampoco vamos a tratar de no escribir [sic] casas que sabemos que al otro día lo van a borrar. Esto, más que nada, le tenemos que explicar a los pibes. Talleres, esquinas que estén abandonadas, sacar un poco la bronca que uno tiene adentro, y tratar de que también la gente lo siga recordando”.

Saavedra tiene una abundante cantidad de pinturas a sus muertos, escrituras que en este caso no sólo se dirigen a un rival o al grupo de pertenencia –como sí parecen ser las pintadas futbolísticas- sino que hace partícipe al “resto” de la sociedad. Es una suerte de intromisión en el espacio público para dar cuenta de que en ese lugar, en ese barrio, el sistema social tiene una anomalía: un chico que no puede ser olvidado “porque se quedó sin justicia”.

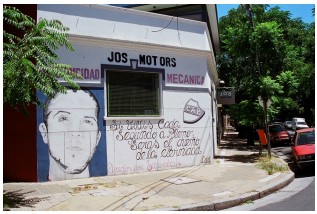

También existen pintadas no furtivas sino programadas y consensuadas con los vecinos (Figura 4 a 7). El Tano me contó, por ejemplo, que tras la muerte de Nahuel –otro chico del barrio al que hicimos referencia en la nota al pie 11- les pidieron permiso a los padres para pintar la pared del Parque que aparece en la Figura 714.

Figura 4. Pintada programada.

Figure 4. Mural agreed with neighbors.

Figura 5. Pintada en una esquina acordada con los vecinos.

Figure 5. Mural on a corner agreed with the neighbours.

Figura 6. Pintada programada.

Figure 6. Mural agreed with neighbors.

Figura 7. Pintada sobre pared en un parque.

Figure 7. Grafitti on a park wall.

En la cancha, los muertos también aparecen. Nahuel, por ejemplo, tiene dos banderas que se hacen presentes en cada partido, siempre con el mismo objetivo: mantenerlo vivo, no dejar que caiga en el olvido. Una canción, además, imagina a los pibes muertos de fiesta junto a Roberto Goyeneche, cantante de tango identificado con el barrio15. La presencia de los muertos en Saavedra encuentra similitudes con la función del recuerdo que percibe Patricia Diez en un grupo de chicos de una villa de Bajo Flores. La autora cita a Joel Candeau, quien afirma que “…por la memoria el individuo capta y comprende continuamente el mundo, manifiesta sus intenciones con respecto a él, lo estructura y lo pone en orden -tanto en el tiempo como en el espacio- y le da un sentido (2001:59)”. Líneas más tarde, agrega que “la memoria fuerte deja marcas compartidas durante mucho tiempo” (2006: 142).

Sin dudas, las canciones, graffitis y banderas describen y construyen un imaginario social en el que la muerte de los pares pone en permanente primer plano la adversidad y el dolor que atraviesa sus trayectorias. Además, la necesidad de hacer presentes a los muertos y no permitir que queden en el olvido está ligada con el riesgo de muerte, sumamente presente en el grupo. Sucede que si bien no son en absoluto habituales los enfrentamientos a mano armada, son una posibilidad real16. Por ejemplo, muchos tienen armas de fuego en sus casas “aunque no las usamos en el barrio”, me dijo el Pelado. O bien, cuando tras el descenso de Platense a la Primera B Metropolitana Andrés y su hermano desplazaron a Darío del liderazgo de “la hinchada”, el “corrimiento” se produjo a los tiros.

Los pibes distinguen las distintas esferas que componen el grupo –aquellos que pueden llegar a utilizar armas de fuego para defender sus intereses-, y los límites a los que accede cada uno. Todos saben quién estuvo preso, por qué causa, cómo la pasó en la cárcel, quién lo ayudó, si son o no “picantes” (personas de mayor nivel de agresividad y delincuencia). Con estos grupos conviven y saben de qué modo ubicarse para sobrellevar la situación, pero no deja de ser significativo que sea verosímil la posibilidad de un conflicto en el que se utilicen armas de fuego –y por ende un mayor riesgo de muerte.

Vimos entonces cómo la adversidad y el riesgo de muerte están presentes en el grupo, y encontramos también que existen rituales para mantener “vivos” a quienes fallecen de manera “imprevista”, rituales que expresan el dolor y el sufrimiento que atraviesan en sus vidas. Lo que veremos a continuación, entonces, son las consecuencias que ambas estructuras generan en el modo de vivir del grupo.

2.1. “Nadie tiene la vida comprada”

El 15 de abril de 2010 Platense jugó por la 32º fecha del campeonato con Gimnasia de Jujuy. La situación del equipo era francamente complicada: a seis partidos del final del campeonato, se encontraba en zona de descenso directo, a cinco puntos de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI), aunque con un partido menos. Tras empezar perdiendo desde los pocos minutos de juego, Platense logró dar vuelta el partido y vencer por 3 a 1. La victoria desató una algarabía sorprendente: no sólo aplaudieron a los jugadores sino que continuaron el festejo a la salida de la cancha, durante varios minutos, tocando el bombo, cantando y saltando, incluso filmándose con sus teléfonos celulares.

Percibí inmediatamente un fuerte gesto en “tiempo presente”, porque les alcanzó sólo con esa victoria para desatar la esperanza, sin pensar en la situación real del equipo ni las amplias posibilidades de descenso. Sentí este gesto sintomático de una estructuración de la temporalidad acorde a un habitus en el que el porvenir podría estar en duda17, de modo que mientras se pueda hay que festejar.

Aún a riesgo de caer en una mirada etnocéntrica, observo que la mirada “cortoplacista” del mundo está presentes en varios de los integrantes del grupo. Aquí podríamos encontrar un punto en común con aquella hipótesis que sostiene que la “huída” del Estado como estructurante de la sociedad durante el surgimiento de los neoconservadurismos en la década del noventa habría generado una percepción del tiempo en la que prima la incertidumbre, el presente y la ausencia del futuro a partir de la escasa generación de proyectos18. De hecho –y más allá de los riesgos ocasionados por la violencia- cuando Fabián repetía que en su familia siempre habían alquilado, cuando en su familia la estructura perceptiva era la adversidad, lo que se hacía presente era la falta de expectativas de cambio y ascenso económico.

Por los mismos motivos, porque sienten que permanentemente están luchando para llegar a fin de mes, y por la cantidad de muerte y dolor que atraviesa sus vidas, en repetidas ocasiones escuché que los pibes, cuando alguien les preguntaba la edad –y aunque tuvieran 20 años-, repreguntaron “¿Cuántos me das? Estoy hecho mierda ¿no?”. Lejos de los hitos etarios tradicionales de la sociedad burguesa (escolarización, independencia económica, conformación de una familia), en el grupo los individuos no son ni adolescentes ni adultos: muchos no terminan los estudios secundarios, no tienen más que trabajos esporádicos que les permiten costearse algunos gastos y pueden tener más de treinta años y seguir viviendo con sus padres. En paralelo, algunos tienen hijos alrededor de los veinte años (edad que para otros sectores sociales puede ser percibida como de mucha juventud), mantienen relaciones de pareja formales pero inestables y se encuentran en un tironeo entre “dedicarse a la familia” o “salir con amigos”. De hecho, creo el mote de “los pibes” proviene de sostener un estilo de vida ligado a la noche, las drogas y los amigos, que se opone al “sentar cabeza” o “colgar los botines”, que implica dedicarse al trabajo, la vida familiar y la crianza de los hijos, que implicarían una disminución de los tiempos destinados al placer y están asociados al mundo adulto19.

Fabián, por ejemplo, siente que no tiene treinta años, sino cincuenta:

“Y… tantos palos, te digo la verdad la vida te da tantos palos. Bah, por lo menos conmigo se empecinó. Imaginate, la muerte de mi hermana, de mi cuñado; encontrarme con mi vieja y mi viejo criando a mis dos sobrinos. Después, bueno… lo de mi sobrino, después lo del Melli. El Melli murió adelante nuestro, boludo.

(…)

Muchos palos, viste, muchas cosas que a uno le cuesta. Viste, yo tengo dos nenes, me agarro de mis dos nenes, me agarro de mi mujer, viste, me agarro de mi vieja y de mi viejo que los tengo vivos, pero son cosas que a uno le llegan, son cosas que golpean, una vida brava”.

Considero que existen ejemplos que permiten sostener que viven sus vidas “en tiempo presente”, que la estructura temporal desde la cual se mira el mundo en el grupo que para en las bochas pone en primer término el riesgo, el temor y la falta de previsibilidad, que motivan una relación con el mundo en la que no deja de primar el cortoplacismo, que viven hoy sabiendo que el mañana puede ya no estar, y que por eso depositan una carga importante en los placeres corporales y en “dejar la vida” para investirse de honor, ya sea en un partido de fútbol como en un combate.

Esa es la razón por la que para superar la muerte de su sobrino, Fabián trata de pensar en que en la vida todo “va y viene”. Una vez más, necesidad (o en este caso, posibilidad), hecha virtud:

“Se fue Christian, yo tuve otro nene. La vida es así: unos se van y otros vienen. Hay que tomarla así, si no se te va todo a la mierda.

(…)

Pero bueno, hay que ponerle los huevos y salir adelante. Tengo una nena hermosa, un nene que ahora arranca de cero, una mujer que me hizo la gamba a full, hace doce o trece años que estoy con la misma mujer. Yo tenía diecisiete y ella quince.

(…)

Qué le vamos a hacer. En esta vida estamos para esto, hermano. Hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que no sufran la vieja y el viejo, esa es mi meta número uno. Basta de que sufran los viejos. Y después, yo qué sé, tengo en la cabeza ayudar a los pibes, darles una mano, tratar de sacarlos de la boludez, tratar de aconsejarlos, y después seguir la vida, hasta donde dé. Esto es así, nadie tiene la vida comprada. Es así, nadie la tiene comprada. Hay que dar hasta donde dé. Es así.”

Sin embargo, la concepción que postula una preeminencia del presente intentó ser desmitificada por Patricia Diez, que la consideró sociocéntrica y se propuso pensar de qué manera se proyecta un grupo de chicos que viven en una villa del Bajo Flores20. Su investigación le otorga al miedo que surge de la violencia un rol generador de la búsqueda de continuidades y certezas, que se materializan en el estar juntos como “comunidad emocional”. Estas comunidades estarían caracterizadas por el aspecto efímero, la composición cambiante, la inscripción local, la ausencia de organización y la estructura cotidiana. El resultado de su indagación expresa que los proyectos, en ese grupo de chicos, están en fuerte conexión con las relaciones de parentesco:

“es en las relaciones familiares o cercanas a lo familiar en donde los integrantes del grupo manifiestan una mayor inscripción de proyectos pensados, aquí sí, en una dimensión temporal en ocasiones más extensa. En este sentido, Paco habla de su decisión de no robar vinculada a su relación de pareja y a su hijo, y muchos de otros relatos muestran la valoración que se produce acerca de las relaciones familiares”. (2006: 146)

Si bien la situación en Parque Saavedra dista de ser similar a la del Bajo Flores, las conclusiones a las que arribó Diez permiten pensar los proyectos “anclados en presente” que hay en el grupo abordado. Por ejemplo, no se puede soslayar el trabajo social que hacen en el barrio o las pintadas al club, que forman parte del deseo de desarrollo del barrio; ni que el Chino estaba pagando una moto en cuotas o que su hermana tuvo un hijo y se mudó en pareja; que Diego Armando hoy además de su trabajo en el Gobierno de la Ciudad tiene una empresa de juegos inflables para chicos; que Pupi compró un departamento en Paternal. Tampoco podemos dejar de lado que Fabián expresa que ante la adversidad se refugia en sus hijos, su mujer y sus padres: tal como indica Diez, su familia. Pero por sobre todas las cosas, que hay dos instituciones que están presente y que perduran más allá del paso del tiempo: la hinchada y “los pibes” que paran en la cancha de bochas en el Parque Saavedra. La tribuna es sin dudas un espacio de permanencia(o como dirían ellos, más allá del paso de dirigentes y jugadores), y el encuentro con amigos en la cancha de bochas, una red que les permite sostenerse más allá de los devenires económicos.

Lo visto hasta ahora también nos permite explicar por qué el sistema tiene continuidad y perdura en el tiempo. Sorprendido por la cantidad de muertos que habían acompañado su vida, le pregunté a Fabián si nunca había pensado en alejarse de la tribuna que le había ocasionado tanto dolor. Me contestó lo siguiente:

“No, no, no, más fuerte me hizo, me hizo más hincha, me hizo como que me dio más fuerza. A él [se refiere al Melli] le hicimos una tribuna ahí en Platense, con el nombre de él, todo, me dio más fuerza para hacer más cosas. Y más que nada, como te digo, yo antes no existía, había otra gente que mandaba en la tribuna, que venía con fierros, con palos, con piedras, se peleaban con la policía, y desde que estamos nosotros está más light la tribuna, los pibes no caen en cana, no vienen lastimados, y eso a mí también me llena, llevar a los pibes y traerlos todos bien”.

3. En resumen

En el grupo analizado los condicionantes económicos parecen haber influido en el desarrollo de un sistema de disposiciones que generan y organizan prácticas y roles sociales. Mi hipótesis es que las históricas dificultades para alcanzar la supervivencia económica habrían motivado la creencia de que “vinieron al mundo” para sobrevivir, que vivir está plagado de dolor y sufrimiento, y que permanentemente están siendo derrotados por agentes con poder económico. Frente a dicho poder, cuentan únicamente con sus cuerpos, su esfuerzo y su perseverancia para revertir la situación, que deben explotar al máximo si desean conseguir resultados.

Desde otro plano, podríamos inferir que las históricas dificultades materiales suscitaron una férrea vocación hacia la comunidad, que funciona como espacio de contención y estructura medianamente estable ante la incertidumbre. La tribuna, asimismo, es uno de los espacios donde esta comunidad se encuentra semana tras semana y expresa los valores a partir de los cuales se sostiene. De modo que “la banda” no es solamente un grupo de pertenencia, sino que es un grupo a través del cual se vive.

Por este motivo, así como el grupo de pertenencia y las relaciones familiares constituyen la salvaguarda ante los vaivenes del devenir cotidiano, Platense se constituye como el significante que aglutina a la comunidad. La fortaleza que posee lo comunitario es también lo que nos permite explicar por qué inmediatamente se asoció la muerte de Christian a Platense: el club resume el sentido de lo comunitario, la pertenencia a un colectivo que excede al individuo, un modo de crecer y desarrollarse, así como de enfrentar la vida. Por eso el grupo –y los vecinos no se oponen- se encarga de pintar murales en su recuerdo. El colectivo es la institución que los mantiene en el recuerdo, y además de funcionar como memoria preventiva y ejemplificar los riesgos de pertenecer al grupo, expone ante el resto de la sociedad, y en nombre de todos sus integrantes, el dolor del grupo. Cuando afirman que el Chino “murió por Platense”, expresan, nada menos, que lejos de ser una muerte aislada, murió en una situación en la que se ponía en tela de juicio su pertenencia a la comunidad.

Buenos Aires, 23 de febrero de 2013

1 Tras el fallecimiento de los padres de Christian cuando tenía nueve años, la familia consiste en sus abuelos y su hermana –con quienes vivía- y su tío Fabián, que además era su referente.

2 En el grupo la oralidad posee un rol central, que se constata en la numerosa cantidad de versiones que afectaron distintos aspectos del relato que intentaba reconstruir su muerte: que los autos que lo atropellaron venían corriendo picadas; que el auto era blanco, o también azul; que Christian llamó desde un celular que alguien le prestó, y no desde un teléfono fijo; que el conductor del micro que lleva a los chicos a Bellaroma lo vio y que dijo “hagan algo porque al pibe lo están matando”; que los ciclistas que pedaleaban a esa hora, camino al Parque Sarmiento, dijeron que habían oído disparos de armas de fuego; que estuvo en Bellaroma, aunque el llamado que hizo 45 minutos antes lo hizo a seis kilómetros de ahí; que los remiseros contaron que la noche anterior se habían peleado en Bellaroma y que llevaron heridos al Hospital Pirovano. Estas versiones no sólo aparecieron tras su muerte sino que perduraban dos años después, incluso aunque muchas de ellas tenían su confirmación o refutación en la causa penal.

3 En el plano interbarrial, la avenida Cabildo divide la relación entre Platense y Defensores de Belgrano, y con River cuando cuando estuvieron en la misma categoría. También con Defensores son los conflictos hacia el sur, ya que a “Defe” pertenecen las proximidades de la estación Coghlan de tren, también conocido como “Drago”. Hacia el norte, por el contrario, el conflicto está ligado principalmente a Colegiales (sito en Munro) o Tigre (Victoria), mientras que hacia el oeste el rival es Chacarita, del Partido de San Martín.

4 No se publica la carta completa para evitar dar a conocer el nombre real de Christian.

5 Bourdieu, 2010a: 86

6 Op cit.: 88

7No son excepciones los que hacen las diez cuadras que separan el Parque de la cancha en moto (que en general son modernas; algunos incluso van en auto, aunque suelen ser de “gamas “chicas” y no últimos modelos), aunque debo admitir que la moto es en muchos casos el vehículo que les permite hacer repartos en los locales de comidas del barrio.

8 De hecho, en una reunión uno se quejaba de que uno de “los pibes” le había robado a su madre sin reconocerla, aunque la conocía desde chico.

9“El desafío, como tal, requiere la respuesta y se dirige por lo tanto a un hombre al que se estima capaz de jugar el juego del honor, y de jugarlo bien: es por eso que él hace honor. (…) El principio fundamental y su correlato implican a su vez que aquel que entra en un intercambio de honor (lanzando o recogiendo un desafío) con alguien que no es su igual en honor se deshonra: al desafiar a un superior, se expone al desprecio, que hará caer el deshonor sobre él; al desafiar a un inferior o recoger su desafío, se deshora a sí mismo” (2010a: 160).

10 La observación de los juegos que realizan los más pequeños en la tribuna permitió distinguir dos en particular, que resumen las dos formas de enfrentar la adversidad presentes en el grupo, fuerza y astucia.

El primer juego es el juego de manos, y el segundo se podría definir como “toco y me hago el distraído”. Ambos tienen como denominador común los intentos por adquirir status (y hacerse conocido) a través de demostrar “quién es líder”. El primer caso es tanto una imitación de la pelea como un modo de entrenamiento y de puesta a prueba de la capacidad potencial en la lucha, ya que si bien los golpes “que entran” (que atraviesan la defensa) no dañan, sí podrían hacerlo en una pelea real. Los segundos son aquellos en los que un chico le toca desde atrás el hombro o la oreja a un amigo y se hace el distraído, intentando que el afectado se enoje con otra persona. Si en el juego de manos se busca poner de manifiesto una superioridad sobre el amigo/contrincante a través de demostrar quién impacta más veces, en este caso se busca adquirir status y demostrar la superioridad a través de la picardía, la astucia de provocar sin ser penalizado y así doblegar la potencial autoridad del amigo. Ambos tienen sentido en presencia un tercero, sea adulto o par, ya que sólo así funcionan como mecanismo de adquisición de status.

11 Otro chico que murió en el barrio, Nahuel, se suicidó ahorcándose. En ese caso, los amigos no decían que había consumido drogas duras, sino que “estaba deprimido”.

12“Aunque sean relativas a las posibilidades ofrecidas por las circunstancias, estas tácticas transversales no obedecen a la ley del lugar. No están definidas por el lugar” (De Certeau, 1996: 36) “…llamo táctica a la acción calculada que determina la ausencia de un lugar propio. Por tanto ninguna delimitación de la exterioridad le proporciona una condición de autonomía. La táctica no tiene más lugar que el del otro.” (ídem: 43)

13“Lo que mantiene a una sociedad unida es evidentemente su institución, el complejo total de sus instituciones particulares, lo que yo llamo “la institución de la sociedad como un todo”, donde la palabra institución significa normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer las cosas, y, desde luego, el individuo mismo, tanto en general como en el tipo y las formas particulares que le da la sociedad considerada.” (Castoriadis, 1998)

14 El borrón en la Figura 4 tapa el nombre real del Chino.

15“Dirigentes nos mandaron al descenso / y en Mendoza no salieron a jugar / No se dieron cuenta que esto es Platense / Lo que siento nunca lo van a quebrar / Vamos a jugar a esas canchas de mierda / Las llenamos demostrando el carnaval / En el cielo se está armando la pachanga / Del Polaco y los pibes que no están…”

16 En una ocasión, caminábamos para la cancha cuando nos cruzamos con un joven que inmediatamente encaró a Maxi, uno de los chicos que estaba en el grupo, conocido por sus importantes conocimientos en artes marciales. “¿Así que sos guapo? ¿Qué, tengo que enchalecarme ? ¿Tiras tiros eh? Claro, vos sos guapo porque afanás”, le empezó a decir a Maxi, que aunque el otro se le había puesto delante intentaba seguir caminando, cabizbajo para no cruzar miradas, y sólo replicaba “Yo no tiro tiros”. “Te voy a ir a buscar, te voy a encontrar y te voy a matar. ¿Así que me tengo que enchalecar, eh?”, insistía el otro, mientras ya el resto los separaba. En otro ejemplo, una tarde de febrero de 2010 llegué al Parque y me enteré de que nadie había dormido porque habían pasado la noche en el hospital, acompañando a dos o tres chicos que habían resultado heridos de bala. De acuerdo con los relatos, había un grupo reunido en la plazoleta de la calle San Isidro Labrador y pasó un auto del Barrio Mitre. Lo reconocieron y lo insultaron -o le tiraron piedras. A la hora, el auto volvió y sin parar tiró una ráfaga de disparos, que impactaron en algunos de ellos, ninguno de gravedad.

17“…la relación práctica que un agente particular mantiene con el porvenir y que comanda su práctica presente se define en la relación entre, por una parte, su habitus, y en particular, ciertas estructuras temporales y disposiciones con respecto al porvenir que se han constituido en la duración de una relación particular con el universo particular de probables, y, por otra parte, un estado determinado de las probabilidades que el mundo social le asigna objetivamente” (Bourdieu, 2010a: 104).

18 Daniel García Delgado, por ejemplo, escribió en “Estado y Sociedad” que si bien a lo largo de las décadas el Estado argentino “determinó fuertemente a la sociedad”, desde la década del noventa se produjo un cambio a favor del mercado y de la sociedad civil que orientaron a los individuos hacia lo privado (aunque en este grupo el espacio callejero es sumamente importante y pasan mucho tiempo allí reunidos) y a tener menores expectativas sobre el Estado. “Más que relaciones orgánicas, no hay ahora lazos fuertes sino variables coyunturales en una situación dinámica de cambios abruptos que conllevan altos niveles de incertidumbre”, definió (1996: 61). Jesús Martín Barbero, por su parte, escribió en 2004 un estudio en el que abordó las consecuencias de la hiperinflación argentina de fines de los ochenta en el campo cultural, a partir de la dimensión temporal. Allí afirmó que [el tiempo] “…es también una de las dimensiones estructurales de la experiencia social tanto en su recordar como en su proyectar (…) Y ante el aumento de la incertidumbre sobre para dónde vamos y el acoso de una velocidad sin respiro la única salida es el inmediatismo…” Asimismo, Mariana Vázquez (2000) afirmó que “En un contexto de desintegración social como el actual (…) El resquebrajamiento del tejido social influye sobre las expectativas que la sociedad tiene sobre ellos [por los jóvenes], y al mismo tiempo, la crisis de las instituciones hace que se diluya la apropiación de creencias y valores fundamentales, generándose una visión pesimista sobre el futuro”.

19 Por ejemplo, Diego Armando me comentó que antes, cuando paraba en la calle, se podía fumar seis “porros” por día, ir al trabajo “fumado” e ir a dormir tarde. Ahora, que se dedica a la familia, sigue fumando marihuana, pero un solo cigarrillo y cuando llega a su casa del trabajo.

20“Suponía que la incertidumbre hasta de lo más elemental como es la vida o la muerte favorecía la actuación en encuentros a mano armada y la valoración misma del delito, y a su vez que esta incertidumbre producía una desvalorización de la vida, algo así como ‘no tienen nada que perder’. Lo que intentaré analizar ahora es de qué modo se proyectan estos jóvenes, cuál es la construcción de sentido de la que son partícipes en contraposición a investigaciones donde se asume que en su vida cotidiana no hay producciones simbólicas que doten sus prácticas y perspectivas de sentido” (Diez, 2006: 137)

1. Alabarces, P., Garriga Zucal, J. 2007. “Identidades corporales: entre el relato y el aguante”. Campos. Revista de Antropología Social, vol. 8, Issue 1, pp. 145-165

2. Bourdieu, P. 2010. El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. [ Links ]

3. Castoriadis, C. 1998. Lo imaginario: la creación en el dominio histórico-social. Los dominios del hombre. Las encrucijadas del laberinto. Barcelona: Gedisa. [ Links ]

4. De Certeau, M., Giard, L. 1996. La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer. Introducción general, II: Culturas populares; III: Valerse de: usos y prácticas; IX: Relatos de espacio. México: Universidad Iberoamericana. [ Links ]

5. Elbaum, J. 1998. Apuntes para el ‘aguante’. La construcción simbólica del cuerpo popular. Alabarces, Di Giano y Frydenberg (Comp.). Deporte y Sociedad. Buenos Aires: Eudeba.

6. Diez, P. 2006. “Ni careta ni quemado, rescatado. Usos del cuerpo, adscripciones identitarias y morales de jóvenes varones de Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires”. Instituto de Desarrollo Económico y Social, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de General San Martín, Argentina. Tesis de Maestría en Antropología Social.

7. Garriga Zucal, J. 2005. Lomo de macho. Cuerpo, masculinidad y violencia de un grupo de simpatizantes del fútbol. Cuadernos de Antropología Social nº 22. Buenos Aires. [ Links ]

8. Garriga Zucal, J. 2007. Haciendo amigos a las piñas: violencia y redes sociales de una hinchada de fútbol. Buenos Aires: Prometeo Libros. [ Links ]

9. Gil, G. J. 2002. Fútbol e identidades locales. Dilemas de fundación y conflictos latentes en una ciudad “feliz”. Buenos Aires: Miño y Dávila editores.

10. Moreira, M. V. 2005. “El Rojo y Newell’s Old Boys, un solo corazón”. En: Alabarces, P. (Comp.). Hinchadas. Buenos Aires: Prometeo.

11. Vázquez, M. 2000. “Ser joven Ser varón Ser pobre. La Mortalidad por causas violentas en los adolescentes del conurbano bonaerense”. Ponencia en las Jornadas Gino Germani. IIFCS. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani.