Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista del Museo de Antropología

versión impresa ISSN 1852-060Xversión On-line ISSN 1852-4826

Rev. Mus. Antropol. vol.14 no.1 Córdoba abr. 2021

http://dx.doi.org/http://doi.org/10.31048/1852.4826.v14.n1.29179

ARQUEOLOGÍA

DOI: http://doi.org/10.31048/1852.4826.v14.n1.29179

La cerámica en tránsito en el Qhapaq Ñan de San Juan. Implicancias para el conocimiento del dominio incaico de Cuyo

Ceramics transiting over the Qhapaq Ñan in San Juan. Implications for the knowledge of the Inca domination/conquest of Cuyo

Alejandro García* y Anabel Rodriguez*

*Cigeobio (Universidad Nacional de San Juan-CONICET), Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, San Juan, Argentina. E-mails: alegarcia@unsj.edu.ar, rodriguesanabel@gmail.com

Recibido 26-06-2020

Recibido con correcciones 30-11-2020

Aceptado 02-02-2021

Resumen

En los valles longitudinales del oeste de la provincia de San Juan se han identificado dos tramos del Qhapaq Ñan. El más septentrional conecta las localidades de Tocota y Villa Nueva, mientras que el otro parte de Barreal y llega hasta el límite con Mendoza. El registro arqueológico artefactual asociado a estos tramos está constituido fundamentalmente por cientos de fragmentos de cerámica. La cantidad, diversidad y filiación de esta alfarería puede brindar importante información sobre la utilización de la vialidad estatal y sobre varios aspectos vinculados con la dominación incaica regional. En atención a ese objetivo, en el presente artículo se ofrece una clasificación de la alfarería registrada, se estima el número de vasijas correspondiente y se analizan y discuten las diferencias observadas en las muestras cerámicas de ambos tramos. Los resultados muestran una importante variabilidad de la alfarería y de su representación en los distintos tramos, y brindan nueva información para la discusión del papel de los diaguitas chilenos en la anexión incaica de Cuyo.

Palabras clave: Qhapaq Ñan; Cerámica; Dominación incaica; San Juan

Abstract

Two stretches/sections of the Qhapaq Ñan have been identified in the western longitudinal valleys of the province of San Juan. The northernmost section connects the localities/towns of Tocota and Villa Nueva, while the other begins in Barreal and reaches the border with Mendoza. The archaeological artifactual record associated with these sections mainly consists of hundreds of ceramic fragments. The quantity, diversity and affiliation of this pottery can provide important information on the use of the state road and on various aspects related to regional Inca dominance/conquest. In view of this objective, this article offers a classification of the pottery recorded and estimates the corresponding number of vessels. It also analyzes and discusses the differences observed in the archaeological remains/ceramic samples from both stretches/sections. The results show an important pottery variability and its representation in the different sections, and provide new/further information to discuss the role of the Chilean Diaguitas in the Inca annexation of Cuyo.

Keywords: Qhapaq Ñan; Pottery; Inca domination; San Juan

Introducción

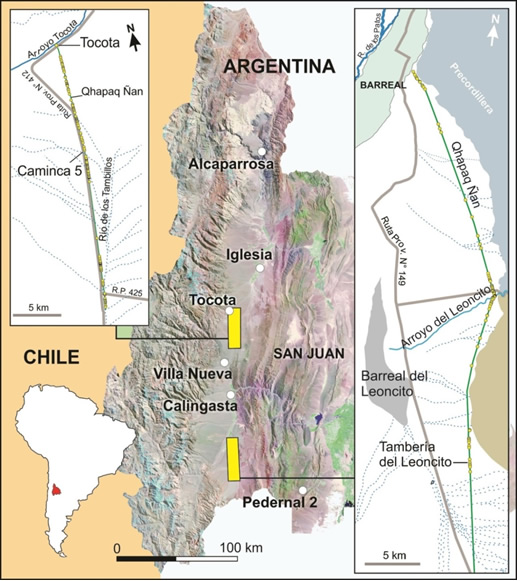

Las evidencias arqueológicas de la dominación incaica del territorio sanjuanino se encuentran fundamentalmente en la franja occidental y en algunos sectores de la central. En la parte oriental no se han hallado aún sitios incaicos, con la excepción de Paso del Lámar, en el extremo noreste. La mayor cantidad de sitios incaicos se registra en el sector NO, donde la presencia de vicuñas ha llevado a proponer que su explotación fue la causa de la anexión estatal de la zona (Gambier y Michieli, 1986). Hacia el sur los sitios son mucho menos frecuentes. Debido a que sólo se han excavado y publicado con cierto detalle Pedernal 2, Tocota y Alcaparrosa (Bárcena et al., 2008; Berberián et al., 1981; García, 2015), el conocimiento de este período es escaso. Las evidencias disponibles sugieren un control diferenciado de los sitios, vinculado con diversas estrategias de dominación. Uno de los elementos significativos para el avance de la expansión incaica local fue el sistema vial. El Qhapaq Ñan habría ingresado por el sector bajo correspondiente a la margen derecha del valle del río Bermejo y se habría dirigido al sur hasta la localidad de Huaco, y posteriormente habría adoptado una dirección general Este-Oeste a la altura del río Jáchal, para retomar luego el rumbo sur y dirigirse hacia el norte de Mendoza a través de los valles preandinos de Iglesia y Calingasta (García, 2017). En este trayecto (Figura 1), los únicos tramos estudiados son los localizados entre las localidades de Tocota y Villa Nueva y desde Barreal hasta el límite de Mendoza (García, 2011a, 2020a). En éstos, constituidos por sendas despejadas, sin demarcaciones especiales y de anchos variables, se registró abundante material cerámico asociado al camino, cuyo análisis puede brindar información valiosa sobre su tránsito. Al respecto, el presente artículo está dirigido a identificar los estilos cerámicos correspondientes, analizar su variabilidad y representatividad, y explorar las implicancias vinculadas tanto con el uso de la vialidad estatal como con el control incaico de la región.

Figura 1: Trazado de los sectores del Qhapaq Ñan relevados y ubicación de las concentraciones de cerámica registradas (círculos amarillos).

Figure 1: Plan of the surveyed Qhapaq Ñan sections, and location of recorded ceramic groupings (yellow circles).

Metodología

Se registró todo el material cerámico observado en superficie sobre el camino incaico y a cada costado hasta ca. 3 metros de distancia. El tramo Tocota-Villa Nueva tiene ca. 26 km de extensión, de los cuales fueron relevados 18 km. En el tramo ubicada al sur de Barreal la senda es en general perceptible en las imágenes satelitales hasta el límite con Mendoza, pero en el terreno sólo se observa hasta un punto situado a ca. 31°54’55’’ S, 69°22’40’’ O. De ahí que el tramo considerado (entre este punto y el inicio de la senda al sur de Barreal) tenga una extensión de 30,2 km, de los cuales se relevaron directamente 22,4 km.

Se realizó una clasificación tipológica basada en las características de los atributos macroscópicos visibles comúnmente considerados (Cremonte, 1982; Cremonte y Bugliani, 2009; Universidad Nacional de Córdoba, 1966). Para caracterizar las pastas se consideraron atributos referidos al aspecto, la cohesión, la composición y el color, y la densidad y tamaño de las inclusiones no plásticas. A estos datos se sumaron los correspondientes a tratamiento de superficie y decoración para realizar una clasificación general por tipos, entendidos como conjuntos que muestran asociaciones de características macroscópicas reconocibles con facilidad a simple vista y con lupa binocular, que reflejan diferencias tecnológicas o decorativas que permiten definir grupos más abarcativos y observar su variabilidad interna. Además se definió la cantidad de vasijas representadas por tipo, para lo cual se agruparon los fragmentos cuyas características de pasta y decoración eran idénticas y junto con su distribución cercana en el espacio permitían asignarlos de manera confiable a una misma pieza. A fin de no exagerar la cantidad de vasijas determinada sólo se consideraron como parte de una misma pieza los tiestos similares hallados en concentraciones contiguas y cercanas (hasta 20 m, ya que las distancias entre las concentraciones son muy variables, entre aproximadamente 10 y 600 metros), por lo que el resultado obtenido debe considerarse como mínimo. Debido al alto grado de fragmentación de las piezas no pudieron reconstruirse formas.

Las evidencias cerámicas asociadas al camino

El material analizado ha sido dividido en tres grupos, correspondientes al tambo de Tocota, al tramo Tocota-Villa Nueva y al tramo registrado en Calingasta. En el segundo caso se han brindado también las cantidades de fragmentos y vasijas estimadas para el sitio Caminca 5, a fin de poder profundizar las comparaciones.

La cerámica del tambo de Tocota

El registro cerámico recuperado en el marco de los trabajos sistemáticos realizados por Berberián en el tambo (1404 fragmentos) correspondía a cinco tipos: Alisado, Pulido, Rojo liso, Tricolor y Negro sobre Rojo. Los decorados fueron considerados Diaguitas Inka por su manufactura, forma y decoración (Berberián et al., 1981, p. 207).

A fin de realizar comparaciones con el registro asociado al Qhapaq Ñan se recuperaron y analizaron dos muestras no selectivas de fragmentos de cerámica recolectada en torno a la construcción principal del sector oriental y en la zona central del sector occidental del sitio (Berberián et al., 1981). La muestra total consta de 283 tiestos. La cantidad de fragmentos correspondientes a tipos decorados y no decorados es de 200 (70,6%) y 83, respectivamente, pero hay que considerar que una parte de estos últimos podría tratarse de tiestos descascarados o con la superficie pintada posteriormente erosionada. Estas proporciones no son muy diferentes de las que corresponden al registro cerámico obtenido por Berberián et al. (1981), que mostraban un 60% de fragmentos decorados.

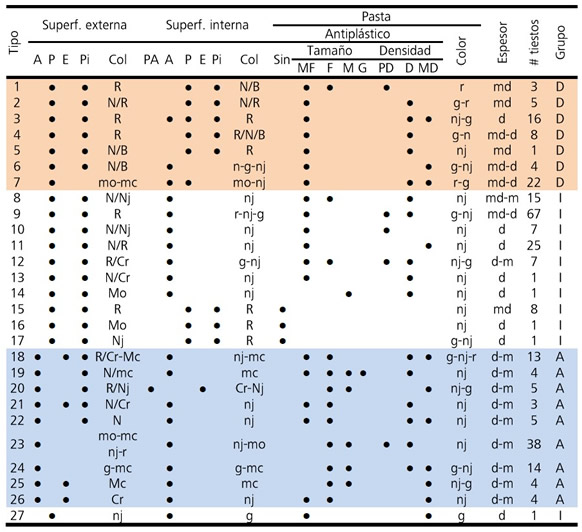

Se diferenciaron 27 tipos, la mayoría de los cuales fueron integrados en tres grupos según su posible adscripción estilística: local (Angualasto), Inca y Diaguita Chileno (Tabla 1), este último correspondiente a la fase Diaguita Inca (Garrido, 2019; González, 2004, 2013).

Tabla 1. Tipos cerámicos identificados en el tambo de Tocota. Los colores con letras minúsculas corresponden a la pasta, no a sustancias colorantes adicionadas. A: Alisado; P: Pulido; E: Engobe; Pi: Pintado; Col: Color; PA: Poco alisado; MF: Muy fino; F: Fino; M: Mediano; G: Grueso; PD: Poco denso; D: Denso; MD: Muy denso; R: Rojo; N: Negro; Nj: Naranja; Cr: Crema; Mc: Marrón claro; Mo: Marrón oscuro; G: Gris; md: muy delgado; d: delgado; m: mediano; Grupos = D: Diaguita Inca; I: Inca; A: Angualasto.

Table 1. Ceramic types identified in Tocota tambo. The colors with lower case letters correspond to the paste, not to added coloring substances. A: Smoothed; P: Polished; E: Slip; Pi: Painted; Col: Colour; PA: Little smoothed; MF: Very fine; F: Fine; M: Medium; G: Coarse; PD: Sparse; D: Dense; R: Red; N: Black; Nj: Orange; Cr: Cream; Mc: Light brown; Mo: Dark Brown; G: Grey; md: Very thin; d: Thin; m: Medium; Groups = D: Chilean Diaguita; I: Inca; A: Angualasto.

Los resultados indican que, como señalaran Berberián et al. (1981), la presencia de cerámica Diaguita Chilena en el sitio fue importante (7 tipos). En ellos se observan claramente el clásico núcleo gris y algunas de las decoraciones típicas. Pero ésta no es la única alfarería utilizada en el lugar, ya que también fueron observados 11 tipos incaicos (“Inca Provincial”) y nueve correspondientes a cerámica local.

La cerámica Angualasto (n=90), a diferencia de la Inca y la Diaguita Chilena, presenta antiplástico mediano y grande, espesores mayores y decoración pintada sobre superficies alisadas (no pulidas). En algunas ocasiones muestra superficies alisadas con una fina capa de engobe de color crema o marrón claro (sensu Universidad Nacional de Córdoba 1966), con o sin decoración pintada posterior. Un elemento de interés es la presencia de pintura roja sobre un engobe naranja en el tipo 20, característica no común en la alfarería Angualasto que podría tener su origen en el período incaico (García, 2010a).

En el grupo cerámico inca se distinguen tres tipos cuyas pastas no muestran antiplástico adicionado, lo que ya ha sido observado en otros sitios incaicos de la región, como Pedernal 2 y La Invernada (García, 2015; Rodriguez y García, 2015). En estos casos la decoración aparece en ambas superficies, lo que junto con el espesor y algunas formas de bordes indica que se trataría de platos o escudillas. Otro aspecto importante es la presencia en este grupo de alfarería pintada de rojo o negro sobre rojo, que posiblemente fue integrada en los tipos Rojo Liso y Negro sobre Rojo en el estudio de Berberián y colaboradores, y por ende considerada como Diaguita Chilena. Además resulta de interés la ampliación de la gama de colores y combinaciones, como reflejan los tonos crema, naranja y marrón de los tipos 10, 12, 13, 14 16 y 17.

Tramo Tocota – Villa Nueva

En el tramo del Qhapaq Ñan que une los tambos de Tocota y Tambillo (éste, también denominado Río de los Tambillos I, cerca de la localidad de Villa Nueva), se registraron sobre el camino o a sus costados 3.847 fragmentos de cerámica distribuidos en 156 concentraciones. La mayor concentración corresponde al sitio Caminca 5, donde se hallaron 791 fragmentos. Gran parte del conjunto total corresponde a tipos decorados (n=3675; 95,5%), lo que coincide en general con lo observado en el tambo de Tocota.

El análisis de este registro dio como resultado la definición de 12 tipos de alfarería Diaguita Chilena Inca, 20 incaicos (“Inca Provincial”) y tres locales (2 “Angualasto” y uno probablemente huarpe).

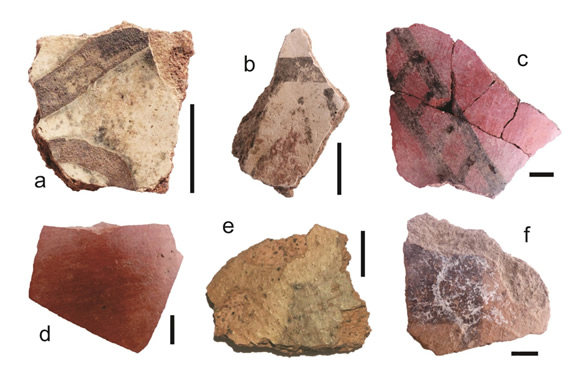

Figura 2: Cerámica del tambo de Tocota. A y b: diaguita chilena; c y d: inca; e y f: local (Angualasto). La escala mide 1 cm.

Figure 2: Pottery from Tocota tambo. A and b: Chilean diaguita; c and d: Inca; e and f: local (Angualasto). The scale measures 1 cm.

La cantidad de tiestos asignables a la cerámica Diaguita Chilena es relativamente alta (n=594). Este conjunto muestra una diversidad importante (Tabla 2) y en general se vincula con piezas de espesor delgado o muy delgado. Resulta llamativa la presencia de cuatro tipos con el interior alisado, sin decoración y pastas con antiplástico muy fino y con el clásico núcleo gris en el corte transversal. Este atributo es importante para diferenciar esta alfarería, ya que no se encuentra en la cerámica local o en las piezas asignables al Inca Provincial. El tratamiento alisado de la superficie interna sugiere que se trataría de vasijas con formas cerradas.

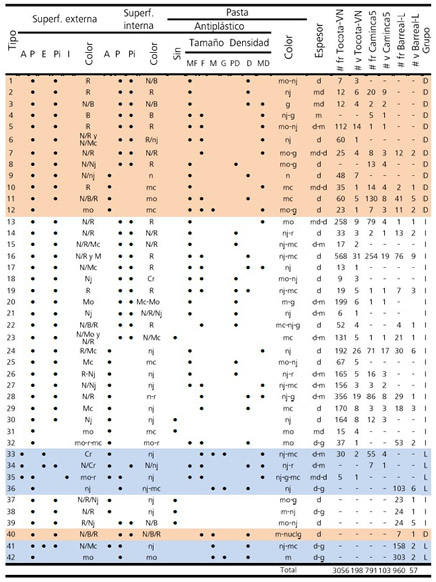

Tabla 2. Características de los tipos cerámicos identificados a lo largo del Qhapaq Ñan entre los sitios Tocota y Tambería del Leoncito. A: Alisado; P: Pulido; E: Engobe; Pi: Pintado; Col: Color; MF: Muy fino; F: Fino; M: Mediano; G: Grueso; PD: Poco denso; D: Denso; MD: Muy denso; R: Rojo; N: Negro; Nj: Naranja; Cr: Crema; Mc: Marrón claro; Mo: Marrón oscuro; G: Gris; B: Blanco; md: muy delgado; nuclg: núcleo gris; d: delgado; m: mediano; g: grueso. Grupos = D: Diaguita Inca; I: Inca; A. Angualasto; L: Local; fr: fragmentos; v: vasijas; VN: Villa Nueva. L: Leoncito.

Table 2. Characteristics of the ceramic types identified along the Qhapaq Ñan between Tocota and the border with Mendoza (south of Calingasta). A: Smoothed; P: Polished; E: Slip; Pi: Painted; Col: Colour; MF: Very fine; F: Fine; M: Medium; G: Coarse; PD: Sparse; D: Dense; MD: Very dense; R: Red; N: Black; Nj: Orange; Cr: Cream; Mc: Light brown; Mo: Dark Brown; G: Grey; B: White; md: Very thin; nuclg: Grey core; d: Thin; m: Medium; g: Coarse; Groups = D: Chilean Diaguita; I: Inca; A: Angualasto; L: Local; fr: fragments; v: vessels; VN: Villa Nueva. L: Leoncito.

El conjunto considerado como Inca Provincial está formado por 3156 fragmentos, 3102 de ellos decorados. El 16,7% de la muestra (n=529) se registró en el sitio Caminca 5 (un conjunto de estructuras sub-circulares situado a la vera del camino, a aproximadamente 10 km de Tocota), mientras que los restantes 2627 fragmentos aparecieron sobre el camino o a sus costados. En este grupo se observan 11 tipos con decoración externa e interna sobre superficies pulidas (números 13 a 23). Otros 7 presentan superficies internas alisadas no decoradas (24 a 30) y otros dos, superficies externas pulidas e internas alisadas sin decoración (31 y 32). Tres de los tipos determinados no presentan antiplástico adicionado a la pasta (23, 30 y 31).

Dos de los tipos locales (33 y 34) presentan superficies alisadas engobadas de color crema o naranja. Uno de ellos muestra líneas negras pintadas sobre el engobe. Finalmente, se estima que el tercer tipo local, de superficie alisada-pulida con decoración incisa en la cara externa (figura 3.m), estaría vinculado con la cerámica de los grupos huarpes del sur sanjuanino.

Figura 3: Cerámica asociada al Qhapaq Ñan entre Tocota y Tambería del Leoncito. A-b: Diaguita chilena; c-k: inca; l-n: local.

Figure 3: Pottery associated with the Qhapaq Ñan between Tocota and Tambería del Leoncito. A-b: Chilean Diaguita; c-k: Inca; l-n: local.

La cantidad de tipos decorados Diaguitas Chilenos e Incas es mayor que la del tambo de Tocota (12 a 7 y 20 a 10, respectivamente), mientras que los asignados a la alfarería Angualasto son menos (2 vs 5). Las muestras del tambo de Tocota y de este tramo del Qhapaq Ñan comparten sólo 6 tipos cerámicos: los Diaguitas Chilenos pintados rojo externo y negro sobre blanco interno (número 1 en ambas muestras), negro sobre rojo externo e interno (tipos 2 en Tocota y 7 en el camino) y rojo externo e interno (3 y 5), el Diaguita Chileno pulido marrón oscuro-marrón claro externo y marrón oscuro-naranja interno, y los Incas con decoración externa negro sobre naranja y negro sobre rojo (8 y 27, y 11 y 28, respectivamente).

Para tener una idea aproximada del tránsito de alfarería por el sector analizado se estimó el número de las vasijas representadas por los fragmentos registrados. Los resultados indican la presencia de 81 vasijas Diaguitas Chilenas Incas, 212 Incas, y 8 locales (7 de ellas Angualasto y una probablemente huarpe). Gran parte de estos elementos corresponde al sitio Caminca 5 (35 Diaguitas Chilenas, 63 vasijas Incas y 5 locales -Angualasto).

Tramo Barreal – Tambería del Leoncito (Calingasta)

Entre las localidades de Calingasta y Barreal, el Qhapaq Ñan transitaba por la parte baja del piedemonte occidental precordillerano. Dadas las modificaciones experimentadas en los últimos 500 años por la ampliación de la llanura de inundación del río de los Patos y de la zona ocupada por emprendimientos agrícolas, el camino incaico y los restos arquitectónicos y cerámicos asociados sólo son visibles desde el sur de la localidad de Barreal. En este tramo, denominado Barreal-Tambería del Leoncito, se registraron en torno a la senda incaica 960 fragmentos de alfarería, distribuidos en 47 puntos de observación de concentraciones y elementos aislados.

La clasificación de este conjunto permitió determinar la presencia de 21 tipos cerámicos, 17 de los cuales están decorados (columnas “fr Barreal-L” y “v Barreal-L” de la Tabla 2). La mayor parte de esta muestra corresponde a vasijas de estilo Inca Provincial (13 tipos), aunque también es importante la presencia de alfarería Diaguita Chilena Inca (5 tipos). Los tres restantes corresponden a cerámica no decorada considerada de origen local.

El conjunto Inca Provincial está formado por 323 fragmentos, 270 de los cuales están decorados. Siete tipos presentan decoración en ambas caras y los restantes 6 sólo en la superficie externa. Dado que no se han podido reconstruir formas es difícil vincular esta distribución de la decoración con formas abiertas y cerradas, sobre todo teniendo en cuenta que varios fragmentos decorados en ambas caras corresponden a bordes de aríbalos (que son formas cerradas), por lo que la decoración de ambas superficies no siempre es indicativa de formas abiertas. Si bien la mayor parte de los tipos incaicos presenta antiplástico de tamaño fino o muy fino resulta llamativa la ausencia de antiplástico adicionado a la pasta en otros 4 casos.

El grupo Diaguita Chileno está constituido por 73 fragmentos, todos decorados, que corresponden a 5 tipos, uno de los cuales (con decoración pintada en Negro sobre Blanco sobre Rojo en ambas superficies) no se registró en el tramo Tocota-Villa Nueva.

Finalmente, 564 fragmentos formaban parte de vasijas asignables a tipos locales. Éstos, a diferencia de los considerados como Angualasto en el área de Tocota, presentan la superficie externa pulida (en un caso con pintura negra sobre un engobe marrón claro); su antiplástico es de tamaño mediano-grande y presentan espesores variables entre 5 y 12 mm.

La cantidad total estimada de vasijas para este tramo es de 57. La mayoría (n=36) corresponde a grupos de estilo Inca Provincial. De las restantes, 11 son Diaguitas Chilenas y 10 locales.

Discusión

La Cerámica Inca Provincial

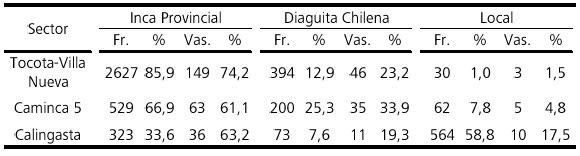

La mayor parte de la alfarería registrada en el tramo Tocota-Villa Nueva y en el sitio Caminca 5 corresponde a la categoría Inca Provincial (Tabla 3). Si bien en el sector de Calingasta la cerámica Inca no es la que presenta más fragmentos (n=323; 33,8%), sí es la más numerosa en cuanto al número de vasijas (n=36; 63%), cada una de las cuales está representada por pocos fragmentos. Este predominio podría indicar el interés del estado por implantar a nivel regional sus patrones y simbolismo a través de las formas, tecnología y decoración de la cerámica. Sin embargo, llama la atención la ausencia de piezas cuzqueñas. Aunque es muy difícil de explicar a partir de la información regional disponible, esta situación podría asociarse a una estrategia de anexión y dominio no apoyada en el traslado de autoridades del área central (que podrían movilizar aquellas piezas como parte de su vajilla personal), a la gran distancia y carácter marginal del espacio sanjuanino, o a un manejo relativamente descentralizado de los nuevos territorios y de la circulación de alfarería (cuyo resultado sería el desplazamiento preponderante de piezas de estilos regionales y de cerámica Inca Provincial).

Tabla 3. Cantidad de fragmentos y vasijas según cada grupo estilístico.

Table 3. Number of fragments and vessels according to each stylistic group.

En el tambo de Tocota, el principal sitio incaico del oeste sanjuanino entre 30 y 32° S, no han aparecido indicios de producción local de cerámica, y tampoco es importante la relación entre la alfarería del tambo y la hallada hacia el sur (6 tipos similares y 56 disímiles), lo que indicaría que las vasijas rotas a lo largo de la senda procedían fundamentalmente de sitios ubicados al norte o al sur.

Por cercanía, se estima que la cerámica Inca Provincial pudo provenir de centros productores ubicados en La Rioja o Catamarca. La comparación bibliográfica detallada está limitada por la baja cantidad de artículos con fotografías en color de la cerámica incaica, pero sus resultados son positivos. En La Rioja, Martín (2017, 2018) ha hallado cerámica Inca Provincial pintada de rojo y negro sobre rojo en el cerro Famatina, y de rojo y negro sobre naranja en el tramo del Qhapaq Ñan entre la Tambería del Inca y el Río Capayán. En Catamarca, en el Shincal de Quimivil apareció alfarería incaica pintada en negro sobre marrón (Raffino, 2004) y rojo sobre ante (Moralejo, 2011), además de guardas de rombos en negro sobre rojo (Giovanetti et al., 2011). Asimismo, Lynch (2013) refiere la presencia de cerámica pintada de rojo o marrón en Hualfín Inka, y Vera, de la Fuente y Rasmussen (2019) señalan el hallazgo de fragmentos pintados de rojo y de negro sobre rojo en Costa de Reyes N° 5, en el Valle de Abaucán. Por otra parte, tiestos pintados de negro sobre rojo o con el reticulado oblicuo de la figuras 3.9 y 3.10, se observan en el Valle de Yocavil (Tarragó et al., 2017), donde también aparece alfarería con hileras de rombos negros sobre el fondo blanco similar a la registrada en San Juan en el barreal de Sorocayense (García, 2020a, figura 1).

No obstante, la presencia de reticulados es más común en sitios de Salta y Jujuy, como en el tramo del Qhapaq Ñan de Pampa Carachi (Vitry, 2018) y en Pucara de Volcán (Cremonte y Scaro, 2010), por lo que no puede descartarse un origen más septentrional para los fragmentos pintados con ese motivo hallados en San Juan. La escasa representación de las superficies pintadas limita significativamente la realización de comparaciones precisas, pero los intentos de identificación de zonas de proveniencia podrían mejorar en el futuro con la aplicación de diversos análisis petrográficos y de pastas.

Implicancias del Registro Diaguita Chileno Local

La cerámica Diaguita Chilena tiene una representación muy alta en el tramo Tocota-Villa Nueva (incluyendo al sitio Caminca 5): el 19,1% de los fragmentos y el 28,9% de las vasijas. En el sector de Calingasta estos porcentajes son menores (7,2 y 19,3%), pero continúan siendo importantes. Estos resultados evidencian un tráfico significativo de piezas diaguitas chilenas en el Qhapaq Ñan al oeste de San Juan, coincidente no sólo con su presencia importante en el tambo de Tocota sino también en otros sitios del centro y norte de la provincia, como Angualasto, La Invernada, La Dehesa y Matagusanos. Dadas las características distintivas de esta alfarería con respecto al resto del conjunto analizado, es posible que se tratara de piezas de origen trasandino. Los escasos resultados de nuestras prospecciones al norte del tambo de Tocota no han permitido constatar la cantidad de cerámica Diaguita Chilena en este tramo. Si ésta fuera importante sugeriría que su ingreso habría sido por el extremo noroeste de la provincia, dada la ausencia entre Tocota y la Reserva de San Guillermo de sitios incaicos que puedan reflejar una comunicación transcordillerana (García, 2017, 2020b). La otra alternativa sería la de una vía transversal que incorporara la Quebrada de Tocota, como ya lo sugiriera Stehberg (1995).

La distribución de cerámica Diaguita Chilena es muy amplia en sitios incaicos del centro-oeste argentino y ha sido interpretada de diversas formas. Para Ampuero (1978, p. 119) los diaguitas chilenos habrían participado “en calidad de mitimaes en los ejércitos de ocupación de Chile Central y en las actuales provincias de Mendoza y San Juan”. En el mismo sentido, Berberián et al. (1981, p. 206) sugirieron que “la ocupación de Tocota y otras tamberías de la región centro-oeste de la Argentina se hizo mediante mitimaes de grupos portadores de la Cultura Diaguita Chilena con fuerte influencia incaica en sus modos de vida”. Y según Bárcena (1992, p. 44), “el Norte Chico (…) también jugó un papel considerable en la organización incaica que, por ejemplo, movilizó como mitimaes, en forma directa, o indirecta desde el área central, a los diaguitas chilenos, reconocidos en los tambos cuyanos”. Algunos trabajos arqueológicos recientes sobre la dominación incaica regional sugieren asimismo la presencia de mitmakuna diaguitas chilenos en la vertiente oriental andina (e.g., Bárcena, 1988, 1998; Sacchero y García, 1991; García, 2009, 2011a, 2011b; Rodriguez y García, 2015). Salvo en el caso de Ampuero, los autores no especifican el rol de los grupos diaguitas chilenos movilizados: ¿son agricultores, pueblos enteros utilizados como colonos, soldados, olleros?

La distribución de cerámica Diaguita Chilena inca en los sitios del oeste cuyano es dispar. En la mayoría la alfarería Diaguita Chilena no predomina cuantitativamente en los conjuntos cerámicos, y en muchos casos es francamente minoritaria. Por ejemplo, en Agua Amarga sólo se hallaron 13 fragmentos, seis en Tambillos y 25 en La Alcaparrosa (Bárcena, 1998; Bárcena y Román, 1990; Bárcena et al., 2008; Ots 2008). Esta situación significa que aunque la presencia de esta alfarería en los sitios de la región es relevante desde el punto de vista de su distribución espacial, cuantitativamente no respalda la presencia de grandes grupos de esa etnia con funciones bélicas, agrícolas o simplemente colonizadoras. De hecho, cabe recordar que según las fuentes documentales, los enclaves productivos y administrativos implicaban el traslado de grupos numerosos, como los 14.000 mitmakuna trasladados al valle de Cochabamba como fuerza de trabajo permanente para la producción de maíz a gran escala (LaLone y LaLone, 1987). En contrapartida, ninguno de los sitios incaicos de la región parece poder sostener una población estable de cientos de personas. Por lo tanto, en muchos casos la aparición escasa de cerámica Diaguita Chilena puede interpretarse como parte de la política estatal de regalos para generar o afianzar nexos (Uribe Rodríguez y Cabello Baettig, 2005). Sin embargo, la presencia y tráfico importante de esta alfarería en el sector del Qhapaq Ñan analizado y en algunos sitios de la región podría reflejar mucho más que la simple movilización masiva de piezas especiales de un estilo regional incorporado a la órbita estatal con finalidades diplomáticas.

En oposición a las escasas apariciones de este estilo antes mencionadas, la situación en el tambo de Tocota y en el sur del valle de Uspallata es diferente. El tambo de Ranchillos (Bárcena, 1998) y el sitio El Chacay (Terraza et al., 2019) parecerían presentar una cantidad significativa de alfarería Diaguita Chilena Inca, aunque desafortunadamente los estudios respectivos no han brindado cifras precisas que permitan realizar comparaciones a nivel intersitio. De manera similar, en San Juan el tambo de Tocota y el sector del Qhapaq Ñan vinculado por el sur difieren notablemente del resto de los sitios de la región con respecto a la cantidad de alfarería Diaguita Chilena. El importante registro diaguita chileno del tambo de Tocota (n=59 frente a los 133 de la cerámica Inca local en nuestra pequeña muestra) parece reflejar una situación diferencial, comparable con la de Ranchillos: ambos sitios pudieron funcionar como cabecera para la anexión de los territorios adyacentes por el este y el sur por parte de grupos movilizados desde Chile en el marco de los manejos locales del Estado Inca.

Aun así, la importante cantidad de cerámica de ese estilo puede ser explicada sin recurrir a la idea de un traslado cuantitativamente importante de grupos de ese origen. Si bien la concentración de cerámica Diaguita Chilena en los sitios mencionados (contrastante con la aparente ausencia de alfarería Inca cuzqueña) es absolutamente compatible con la presencia de mitmakuna (sensu Rowe, 1982) diaguitas, no parece haberse tratado de grandes grupos de agricultores, ya que no se observan evidencias de actividades agrícolas asociadas con los tambos y con la alfarería Diaguita. Además, dado el nivel de los sistemas agrícolas locales (Damiani y García, 2011; García y Damiani, 2020), tales actividades no habrían requerido la presencia de mano de obra foránea. Tampoco parece sostenible la idea de movilización masiva de olleros diaguitas, ya que las importantes diferencias morfológicas y técnicas con la cerámica local y la ausencia general en ésta de formas o cocción similares a la de las piezas diaguitas chilenas (por ejemplo, en las piezas de la región no se observa el característico núcleo gris) no se ajustan a la eventual presencia de alfareros trasandinos encargados de la producción a nivel local. El traslado de grupos de soldados diaguitas para sumarse a un ejército incaico encargado de la anexión y consolidación del territorio (Ampuero, 1978) contrasta con la ausencia en todos los sitios de la región de registro bélico y de infraestructura estatal adecuada (por ejemplo, galpones -kallankas, sensu Hyslop, 1990- o espacios abiertos debidamente delimitados y acondicionados para el pernocte estival de grandes grupos), y de la abundante vajilla necesaria para su atención. Finalmente, si bien es atendible el traslado de vasijas destinadas a regalos, la importante presencia de cerámica Diaguita Chilena detectada en algunos lugares debería considerarse una pequeña parte del conjunto total movilizado, cuyo número debería haber sido muy alto. Sin embargo, la arqueología prehispánica tardía de la región cuyana no da cuenta de ese registro abundante.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, debería considerarse la alternativa de que los mitmakuna diaguitas chilenos de Tocota (y probablemente de Ranchillos) hayan sido parte de la administración movilizada por el estado incaico para anexar la vertiente oriental andina entre al menos ca. 30° 30` y 34°30` S (García, 2009, 2011b). Según esta posición, esos sitios habrían servido como cabecera (no necesariamente de manera simultánea) para el establecimiento de grupos diaguitas encargados de las tratativas involucradas en la anexión y manejo administrativo de los nuevos territorios localizados fundamentalmente al este y sur. Junto con el personal dirigente/administrativo pudo trasladarse gente encargada de la construcción y mantenimiento de los sitios, y no puede excluirse la eventual presencia individual de olleros u otros especialistas, o de grupos reducidos de soldados (que también pudieron contribuir en las tareas de construcción). Estos grupos habrían sido relativamente pequeños y se habrían desplazado desde sus lugares de origen con sus propios enseres, y dada la localización de los sitios pudieron mantener una conexión relativamente fluida con aquéllos. Lejos de estar regulado desde el Cusco, el tráfico de cerámica Diaguita Inca desde estos centros habría servido para mostrar el importante papel jugado por los diaguitas chilenos dentro del estado.

Lo anterior representaría una administración delegada (sensu Lima Tórrez, 2005) de algunos sectores del territorio cuyano. Este tipo de dominio, que no está a cargo de autoridades cuzqueñas (directo) ni de caciques locales integrados al estado (indirecto), sino de funcionarios provenientes de etnias previamente anexadas (delegado), ha sido propuesto para el centro-norte de Mendoza y luego para parte de San Juan, y es coherente con la importancia de la alianza entre incas y diaguitas chilenos para la anexión y manejo de varias zonas del Collasuyu, ya considerada por diversos autores para algunos sectores del centro y norte de Chile (e.g. Cornejo, 2001; Berenguer, 2009; Garrido, 2016; Sánchez Romero, 2014; Silva, 1985).

Las Vasijas Locales

A diferencia de otros casos en los que se observan evidencias de utilización preincaica del camino (Uribe y Urbina, 2009; Westfall y González, 2009), en los tramos relevados y en los sitios asociados no aparecieron materiales asignables a momentos previos al período incaico, lo que sumado a la ausencia de sitios locales cerca de la senda inca los señala claramente como parte de la nueva infraestructura regional. Asimismo, la aparición casi privativa de cerámica Inca y Diaguita Chilena Inca (en conjunto, 3750 de los 3847 fragmentos) podría estar vinculada con un manejo exclusivo del Qhapaq Ñan por el estado, ya mencionado en los estudios documentales.

Los fragmentos Angualasto del tambo de Tocota representan el 31,8% de la muestra (90/283) y las vasijas correspondientes podrían dar cuenta de la participación de las comunidades locales en el proceso de anexión y dominación estatal de la región, de la misma forma que se ha observado en el cercano sitio La Invernada (Rodriguez y García, 2015).

La presencia de restos de siete vasijas Angualasto en el tramo Tocota-Villa Nueva muestra el tránsito zonal de estas piezas (y probablemente de individuos locales), pero el hecho de que cinco de ellas correspondan al sitio Caminca 5 (junto con la información del tambo de Tocota) podría señalar que estas piezas eran fundamentalmente utilizadas como equipamiento de los asentamientos incaicos locales para preparación y depósito de alimentos y agua.

Resulta llamativo el hallazgo en este tramo de restos de una pieza de cerámica local incisa (Figura 3m), ya que este tipo de alfarería tardía parecería corresponder al área huarpe ubicada más al sur. Esto podría indicar que la vasija viajaba de sur a norte cuando se produjo su rotura, lo que a su vez evidenciaría la bidireccionalidad de la movilidad a través del segmento de camino analizado.

En el tramo de Calingasta la proporción de alfarería local asociada al camino es muy alta (n=564; 59%), aunque las piezas de estos fragmentos sólo corresponderían al 17,5% (n=10) de las estimadas para este sector. Aun así, este porcentaje es mucho mayor que el observado en el tramo Tocota-Villa Nueva (n=8; 2,7%), lo que sugiere que en el sur de San Juan la movilización de piezas locales a través del Qhapaq Ñan era mucho más frecuente que en el aquel sector.

Consideraciones finales

La presencia de diversos estilos cerámicos en torno al Qhapaq Ñan es un reflejo de la multietnicidad propia del proceso de expansión, pero obviamente no implica una relación directa entre la materialidad hallada y los grupos productores de cada modalidad alfarera. En otras palabras, el tránsito de vasijas incas, locales o diaguitas chilenas no supone que hayan sido transportadas, respectivamente, por individuos de esas etnias. Sin embargo, la representación dispar de estilos cerámicos en cada región podría evidenciar situaciones distintas, vinculadas con mecanismos de control y administración heterogéneos, con la movilización de grupos, con aspectos propios de la marginalidad del estado y la distancia con respecto al Cusco, etc. La reconstrucción e interpretación de esas variaciones es una empresa tan difícil como necesaria. En ese sentido, la gran cantidad de alfarería Diaguita Chilena parecería ser indicativa de la importancia y la participación de grupos de ese origen en la anexión del territorio cuyano, cuyos detalles merecen seguir siendo explorados.

El análisis del registro de los dos tramos considerados muestra diferencias importantes. La cantidad superior de fragmentos y vasijas del sector Tocota-Villa Nueva con respecto a la del tramo Barreal-Tambería del Leoncito pudo estar relacionada con un tránsito mucho mayor, aun cuando en la parte meridional de este último la visibilidad arqueológica podría estar afectada por una mayor depositación del sedimento erosionado en las laderas vecinas.

A pesar de las limitaciones que pueden entrañar los problemas de visibilidad en algunos sectores, los datos disponibles permiten realizar una aproximación a la intensidad de uso de cada tramo. Si se supone una depositación relativamente homogénea en cada uno de los tramos relevados y se tiene en cuenta que la muestra obtenida entre el tambo de Tocota y un punto ubicado a 16 km al norte de Río de los Tambillos I (en las cercanías de Villa Nueva) corresponde a 18 de los 26 kilómetros que separan ambos lugares y que el total de vasijas representadas es de 301, puede estimarse un total de 434 piezas para el tramo completo, esto es, cerca de 7 rotas por año en caso de considerar un dominio de ca. 60 años (García et al., 2020c). Es difícil ponderar la significación de estas cantidades debido a la ausencia de datos de otros tramos del Qhapaq Ñan que permitan establecer comparaciones y a la falta de control de variables básicas relacionadas con el tema, como la frecuencia de uso del camino y la cantidad de gente que lo transitaba en las distintas ocasiones, pero en principio la rotura de por lo menos una vasija cada dos meses dentro de este tramo parece un número elevado. En el tramo Barreal-Tambería del Leoncito, en cambio, teniendo en cuenta la estimación de 57 vasijas para 22,4 kilómetros, el cálculo de piezas rotas para un tramo de 30,2 km sería de ca. 77, con un promedio de 1,28 al año y 0,10 por mes. Si para establecer comparaciones se realiza el cálculo con la misma extensión del tramo Tocota-Villa Nueva, los datos obtenidos son 66 vasijas, y promedios anual y mensual de rotura de 1,10 y 0,09, respectivamente. Este resultado es visiblemente menor que el del otro trayecto y en caso de que la estimación sea correcta indicaría una diferencia muy importante. Asimismo, el tramo ubicado en Calingasta presenta una menor diversidad de piezas incas y diaguitas incas, además de una movilización distinta de vasijas locales. Estos datos sugieren un manejo diferente del camino al norte y sur del río San Juan, probablemente vinculado con mecanismos de control distintos en ambos sectores. Esta disimilitud de administración, y quizás de importancia en cuanto al tránsito, podría asimismo estar reflejada en el ancho de los dos tramos, ya que en el septentrional es de 2 a 3 metros en promedio, mientras que en el meridional varía en general entre 1 y 1,5 m.

Una explicación alternativa es la posibilidad de que haya existido un mayor uso del tramo septentrional debido a una anexión y un control estatal anteriores de ese sector. Esto significaría una incorporación secuencial de los distintos espacios, en lugar de un único momento de anexión que habría involucrado todo el territorio desde Tocota hasta el sur del Valle de Uspallata, en la provincia de Mendoza (García, 2010b). De ser esto correcto, el registro asociado a otros tramos de la vialidad incaica regional podría brindar importante información para identificar distintas etapas en la dominación de las poblaciones locales, aun cuando la separación temporal de estos avances haya sido breve.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la visibilidad arqueológica actual de los tramos relevados corresponde a un palimpsesto en el que probablemente la cerámica Diaguita Chilena Inca fue incorporada sólo en las primeras décadas de utilización. Desafortunadamente es muy difícil detectar puntos del camino en los que se pueda localizar estratigráficamente esta alfarería en relación con la incaica provincial y la local. Sin embargo, este tipo de registro sí es factible de hallar en los sitios de la región directamente relacionados con el Qhapaq Ñan. En este sentido, aunque estas observaciones y la ubicación precisa de cada fragmento de alfarería no han sido obtenidas o brindadas en los trabajos realizados en Ranchillos, Tambillos y Tocota, constituyen un punto importante en la agenda de futuras excavaciones en estos o en otros sitios que se hallen en la zona. En efecto, si la cerámica Diaguita Inca se encontrara concentrada en las primeras ocupaciones de estos sitios, esta información podría corroborar el papel significativo que parecen haber jugado los diaguitas chilenos en la anexión y manejo de los territorios andinos orientales en el marco de la dominación incaica.

San Juan, 23 de junio 2020

Agradecimientos

Este trabajo se realizó en el marco de los proyectos de CONICET PIP 2014-16 N° 0640CO, PUE 2292016010 y Cicitca 2020-2021. Agradecemos a Nadia Rodríguez, Oscar Damiani, Rubén Giaconi, Diego Heredia y Susana Carrizo su inestimable colaboración en las tareas de campo. Extendemos nuestro agradecimiento a los evaluadores del manuscrito, por sus valiosos comentarios y sugerencias.

1. Ampuero, G. (1978). Notas para el estudio de la Cultura Diaguita Chilena. Boletín del Museo Arqueológico de La Serena, 16, 111-124. [ Links ]

2. Bárcena, J.R. (1992). Datos e interpretación del registro documental sobre la dominación incaica en Cuyo. Xama, 4-5, 11-49. [ Links ]

3. Bárcena, J.R. (1998). El tambo Real de Ranchillos, Mendoza, Argentina. Xama, 6, 1-52. [ Links ]

4. Bárcena, J.R. y Román A. (1990). Funcionalidad diferencial de las estructuras del Tambo de Tambillos: resultados de la excavación de los Recintos 1 y 2 de la Unidad A del Sector III. Anales de Arqueología y Etnología, 41/42, 7-81. [ Links ]

5. Bárcena, J.R., Cahiza, P., García Llorca, J. y Martín, S. (2008). Arqueología del sitio inka de La Alcaparrosa, Parque Nacional San Guillermo. Provincia de San Juan, República Argentina. Mendoza: Incihusa (Conicet). [ Links ]

6. Berberián, E., Martín de Zurita, J. y Gambetta, J. (1981). Investigaciones arqueológicas en el yacimiento incaico de Tocota (Prov. de San Juan, Rep. Argentina). Anales de Arqueología y Etnología XXXII-XXXIII, 173-210. [ Links ]

7. Berenguer, J. (2009). Chile bajo el imperio de los Inkas. Santiago: Museo Chileno de Arte. Precolombino. [ Links ]

8. Cornejo, L. (2001). Los Inka y sus aliados Diaguita en el extremo austral del Tawantinsuyu. En Tras la huella del Inka en Chile, pp. 74–89. Santiago: Museo Chileno de Arte Precolombino.

9. Cremonte, B. (1982). Alcances y objetivos de los estudios tecnológicos en la cerámica arqueológica. Anales de Arqueología y Etnología, 36-37, 179-217. [ Links ]

10. Cremonte, B. y Bugliani, F. (2009). Pasta, forma e iconografía. Estrategias para el estudio de la cerámica arqueológica. Xama, 19-23, 239-262. [ Links ]

11. Cremonte, M.B. y Garay de Fumagalli, M. (1997). El Pukara de Volcán en el sur de la Quebrada de Humahuaca ¿un eje articulador de las relaciones entre las Yungas y las tierras altas? (Provincia de Jujuy, Argentina). Estudios Atacameños, 14, 159-174. [ Links ]

12. Cremonte, M.B. y Scaro, A. (2010). Consumo de vasijas cerámicas en un contexto público tardío del Pucara de Volcán (Dto. Tumbaya, Jujuy, Argentina). Revista do Museu de Arqueología e Etnologia, 20, 147-161. [ Links ]

13. Damiani, O. y García, A. (2011). El manejo indígena del agua en San Juan: diseño y funcionamiento del sistema de canales de Zonda. Multequina, 20, 27-42. [ Links ]

14. Gambier, M. y Michieli, C. (1986). Construcciones incaicas y vicuñas en San Guillermo. Un modelo de explotación económica de una región inhóspita. Publicaciones, 15, 3-78. [ Links ]

15. García, A. (2009). El dominio incaico en la periferia meridional del Tawantinsuyu. Revisión de las investigaciones arqueológicas en la región de Cuyo, Argentina. Sociedades de paisajes áridos y semi-áridos, 1, 47-73. [ Links ]

16. García, A. (2010a). Arqueología prehistórica de San Juan. San Juan: EFU. [ Links ]

17. García, A. (2010b). Modelo hipotético del proceso de anexión de Cuyo al Tawantinsuyu y la participación de los diaguitas chilenos. En J.R. Bárcena y H. Chiavazza (Eds.), Arqueología Argentina en el Bicentenario de la Revolución de Mayo, tomo V (pp. 1771-1776). Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras UNCuyo – INCIHUSA (CONICET).

18. García, A. (2011a). El camino del inca entre Tocota y Villa Nueva (Valle de Iglesia, San Juan). Revista del Museo de Antropología, 4, 89-98. [ Links ]

19. García, A. (2011b). La frontera sudoriental del Tawantinsuyu. Sociedades de paisajes áridos y semi-áridos, 5, 163-175. [ Links ]

20. García, A. (2015). Estudios arqueológicos en la frontera sudoriental del Tawantinsuyu: la excavación de Pedernal-Sitio 2. Revista Española de Antropología Americana, 45(2), 439-455. [ Links ]

21. García, A. (2017). La vialidad incaica en la provincia de San Juan. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 22(1), 137-150. [ Links ]

22. García, A. (2020a). El Qhapaq Ñan en el valle de Calingasta (San Juan). Arqueología, 26(1), 219-230. [ Links ]

23. García, A. (2020b). Evaluación de la presencia incaica en el Centro Oeste Argentino: los sitios de la quebrada de Conconta (San Juan, Argentina). Comechingonia, 24(3), 281-298. [ Links ]

24. García, A. y Damiani, O. (2020). Sistemas de riego y agricultura indígena en el Centro Oeste Argentino. Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad, 20, 22-45. [ Links ]

25. García, A., Moralejo, R. y Ochoa, P. (2020). Radiocarbon chronology of the inca expansion in Argentina. Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología, 42 (en prensa). [ Links ]

26. Garrido, F. (2016). Rethinking imperial infrastructure: A bottom-up perspective on the Inca Road. Journal of Anthropological Archaeology, 43, 94–109.

27. Garrido, F. (2018). Los nuevos sujetos imperiales del valle de Copiapó: estilos Diaguita e Inca local en los pucos del período Tardío. Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas, 60, 51-76. [ Links ]

28. Giovannetti, M., Spina, J., Páez, M.C., Cochero, G., Rossi, A. y Espósito, P. (2013). En busca de las festividades del Tawantinsuyu. Análisis de los tiestos de un sector de descarte de El Shincal de Quimivil. Intersecciones en Antropología, 14, 67-82. [ Links ]

29. González, P. (2004). Arte visual, espacio y poder: manejo incaico de la iconografía cerámica en distintos asentamientos de la fase Diaguita Inka en el Valle de Illapel. Chungara, Revista Chilena de Antropología, 36(2), 375-392 [ Links ]

30. González, P. (2013). Arte y cultura diaguita chilena: simetría, simbolismo e identidad. Serie Monográfica de la Sociedad Chilena de Arqueología 2. Santiago de Chile: Ucayali editores. [ Links ]

31. Hyslop, J. (1990). Inka settlement planning. Austin: University of Texas. [ Links ]

32. Lima Tórrez, M. del P. (2005). ¿Por alianza o por la fuerza? Establecimiento del inkario al sur del lago Poopó, la relación del imperio con las poblaciones locales. Xama, 15-18, 161-175. [ Links ]

33. LaLone, M. y LaLone, D. (1987). The Inka State in the Southern Highlands: state administrative and production enclaves. Etnohistory, 34(1), 47-62. [ Links ]

34. Lynch, J. (2013). La plaza y el ushnu de Hualfín Inka: interpretaciones acerca de su función en la arquitectura pública del período inkaico. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 18(1), 107-124. [ Links ]

35. Martín, S. (2017). El Qhapaq Ñan en Fmatina (La Rioja-Argentina): ritualidad y manifestaciones sagradas inkas en una wak’a interregional al sur del Kollasuyu. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 22(2), 181-198.

36. Martín, S. (2018). Nuevos aportes al conocimiento del Qhapaq Ñan: detección y registro del camino inca más ancho al sur del Kollasuyu (Chilecito, La Rioja, Argentina). Arqueología Iberoamericana S2, 19-22. http://laiesken.net/arqueologia/. [ Links ]

37. Moralejo, R.A. (2011). Los Inkas al sur del Valle de Hualfín: organización del espacio desde una perspectiva paisajística. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata. [ Links ]

38. Ots, M.J. (2008). Estudio de alteraciones provocadas por laboreo agrícola sobre conjuntos cerámicos en Agua Amarga (Tupungato, Mendoza, Argentina). Chungara Revista de Antropología Chilena, 40(2), 145-160. [ Links ]

39. Raffino, R. (2004). El Shincal de Quimivil. San Fernando del Valle de Catamarca: Ed.Sarquís. [ Links ]

40. Rodriguez, A. y García, A. (2015). El registro cerámico del sitio La Invernada: caracterización general e implicancias. Comechingonia, 19(1), 111-130. [ Links ]

41. Rowe, J. (1982). Inca policies and institutions relating to the cultural unification of the empire. En G. Collier, R. Rosaldo y J. Wirth (Eds.), The Inca and Aztec States. 1400-1800. Anthropology and History (pp. 93-118). New York: Academic Press. [ Links ]

42. Sacchero, P. y García, A. (1991). Una estación trasandina diaguita chilena. Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología Chilena, tomo III (pp. 61-67). Santiago: Museo Nacional de Historia Natural. [ Links ]

43. Sánchez Romero, R. (2004). El Tawantinsuyu en Aconcagua (Chile Central). Chungara Revista de Antropología Chilena, 36(2), 325-336. [ Links ]

44. Silva, O. (1985). La expansión incaica en Chile. Problemas y reflexiones. Actas del IX Congreso Nacional de Arqueología, pp. 321-344. La Serena: Museo Arqueológico. [ Links ]

45. Stehberg, R. (1995). Instalaciones incaicas en el norte semiárido de Chile. Santiago: Dibam. [ Links ]

46. Tarragó, M., Marchegiani, M., Palamarczukc, V. y Reynoso, A. (2017). Presencia del inca en Yocavil (Catamarca, Argentina). Integración en la diversidad. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 22(1), 95-117. [ Links ]

47. Terraza, V., Bárcena, J.R. y Aguilar, J.P. (2019). Primeros resultados de las investigaciones arqueológicas en el sitio inca El Chacay (Uspallata, N.O. de Mendoza). Anales de Arqueología y Etnología, 74(1), 73-98. [ Links ]

48. Universidad Nacional de Córdoba (1966). Primera Convención Nacional de Antropología. Primera parte. Villa Carlos Paz: Instituto de Antropología Dr. Pablo Cabrera. [ Links ]

49. Uribe Rodríguez, M. y Cabello Baettig, G. (2005). Cerámica en el camino: los materiales del río Loa (Norte Grande de Chile) y sus implicaciones tipológicas y conductuales para la comprensión de la vialidad y la expansión del Tawantinsuyo. Revista Española de Antropología Americana, 35, 75-98. [ Links ]

50. Uribe M. y Urbina, S. (2009). Cerámica y Arquitectura Pública en el Camino del Inka del Desierto de Atacama (Río Loa, Norte Grande de Chile). Revista de Antropología, 20, 227-260. [ Links ]

51. Vera, S.D., De la Fuente, G.A. y Rasmussen, K.L. (2019). Prácticas alfareras, tecnología y cronología durante los períodos Tardío e Inca en el sector meridional del Valle de Abaucán. Tradiciones y rupturas: el caso de Costa de Reyes N°5 (Tinogasta, Catamarca, Argentina). Latin American Antiquity, 30(1), 70–90.

52. Vitry, C. (2018). Los caminos del Inca en Pampa Carachi, nuevos hallazgos. Salta, Argentina. Revista Haucaypata. Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo, 13, 85-94. [ Links ]

53. Westfall, C. y González, C. (2009). Estudio micromorfológico de un tramo del Camino del Inka y sitios asociados. El Salvador, Región de Atacama, Chile. En A. Austral y M. Tamagnini (Comps.), Problemáticas de la Arqueología Contemporánea, tomo III (pp. 115-126). Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto. [ Links ]