A la memoria de Hugo Ratier y Raúl Carnese

En noviembre de 2018 se celebró en la Ciudad de Buenos Aires el Primer Congreso de Historia de la Antropología Argentina (en adelante CHAA). Su sede fue el Archivo Nacional de la Memoria, en la Ex Esma, y el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) asumió su organización como parte de la conmemoración de su 75° aniversario. La reunión se presentó como un “espacio de encuentro profesional y reflexivo sobre la dimensión sociopolítica de la disciplina, la producción de conocimiento, su enseñanza y ejercicio laboral en un sentido amplio”. Durante tres jornadas se brindaron dos conferencias, dos conversatorios y sesionaron veintitrés simposios en los que se presentaron más de 200 ponencias firmadas por practicantes de todas las subdisciplinas de la antropología en el país, incluyendo una pequeña porción de colegas latinoamericanos.

El Congreso atestigua el creciente interés que hoy despierta la investigación de la historia de la disciplina antropológica en la Argentina. Se va decantando un espacio que exhibe variedad temática, rigor teórico-metodológico, manejo de fuentes y archivos, y va creando paulatinamente un público lector cada vez más interesado en este tipo de estudios per se. Si bien desde mediados del siglo XX la reflexión histórica, más o menos esquemática, muchas veces hagiográfica, acompaña el desarrollo de la antropología nacional, es recién con la generación que lidera la disciplina a partir del retorno democrático en 1984, y especialmente desde los años noventa, que se inician proyectos de investigación de mayor aliento. Hoy en día la pregunta por la historia de la antropología argentina adquiere otras resonancias. Comparada con la coyuntura de 25 años atrás, en la que se ponía en juego la conquista de espacios legítimos para la antropología en el campo universitario y la reivindicación de una generación de marginados y excluidos, la situación presente sugiere que dicho umbral pareciera estar asegurado, a juzgar por la expansión cuantitativa de sus practicantes, la inauguración de espacios de formación en distintos niveles de la educación pública, la diversificación de trayectorias profesionales y el progresivo reconocimiento de la antropología por parte de públicos legos, organizaciones sociales y agencias de gobierno.

Nuestro punto de partida reconoce que buena parte de las inquietudes que hoy empujan a interrogar los vínculos pasado-presente en la disciplina ya no responden exclusivamente a problemas de legitimación interna, sino que además trasuntan intereses y proyectos por ampliar el reconocimiento social de la antropología y expandir su radio de acción. El ejercicio profesional “hacia afuera” y ya no solamente el perfil de la disciplina “hacia dentro” de la universidad, asoma como otra motivación implícita de los ejercicios historiográficos o meta-antropológicos que hoy se emprenden. La exitosa celebración del CHAA es en sí misma una prueba de esta coyuntura.

En este trabajo examinamos el Primer Congreso de Historia de la Antropología Argentina desde una doble perspectiva: espacio sintomático de los clivajes del campo antropológico en transformación y ritual de interacción en el que se ponen a prueba los presupuestos de la comunidad de practicantes. Valgan aquí unos mínimos señalamientos conceptuales y metodológicos para precisar este abordaje.

El congreso es una superficie donde se muestran los clivajes estructurales del campo antropológico ya desde su proceso organizativo y estructura temática. Aquí entendemos el campo como un sistema estructurado de posiciones y relaciones de poder que se define en relación a los capitales e intereses específicos puestos en juego en determinadas condiciones sociales e históricas y que son “irreductibles a lo que se encuentra en juego en otros campos o a sus intereses propios” (Bourdieu 2002: 120). Incluimos en este concepto tanto los aspectos disciplinares restringidos a la academia, como las dimensiones más abarcativas de la profesión.

Ahora bien, consideramos que el desarrollo concreto de un encuentro pautado como un congreso académico requiere abordar la incidencia de los clivajes del campo (sobre todo los nuevos) desde un concepto que apunte al plano interaccional, enfatizando los actores, y conjuntivo, destacando el hecho obvio de un “congregarse”. En este sentido, tomamos de Randall Collins la idea de ritual de interacción como secuencia de escenas de interacción formal e informal en la que se retroalimentan un encuentro corporal afectante, un foco de interés común entre los participantes, un mismo estado de ánimo compartido, y una conciencia de quienes son partícipes y quienes no lo son. Siendo el foco de interés en común y la afectividad compartida las claves del ritual, su éxito o fracaso depende de sostenerlas y acoplarlas, aunque siempre exista el riesgo de un formalismo vacío (interés en común sin afectividad entusiasta) o de una distracción del foco (Collins 2009: 71-72).

Desde esta perspectiva es relevante interrogarnos sobre el CHAA como un dispositivo que apunta a través de los sinergismos mencionados a plasmar espacios de intersubjetividad y/o una “comunidad” de antropólogos que reconozca como propia y emocionalmente relevante una “tradición” distintiva. Todavía más importante resulta identificar aquellas situaciones en las que la eficacia ritual parece ponerse en entredicho. Ciertamente, quienes asistimos al CHAA no dejamos de experimentar los consensos y la reproducción del juego a temperatura moral y afectiva normal, pero también fuimos testigos de incidencias en las que la institución o el discurso antropológicos encontraron ciertas dificultades para reproducirse. Algunas caben dentro de la normalidad del debate académico y pueden aprehenderse como disputas de sentido que no alteran los sólidos consensos subyacentes, pero el tono de estas discusiones entre personas concretas no pocas veces se desplaza hacia algo más que una mera disensión interpretativa; en este punto cabe suponer que allí se tensan clivajes que estructuran el campo antropológico en su conjunto. Inclusive, creemos haber estado expuestos (y así lo percibieron otros participantes) a ciertas situaciones que rozaban los fundamentos de la comunidad antropológica y los modos tácitos en los que se consensuaba reflexionar sobre su historia, su memoria, su tradición e identidad. En síntesis, el zurcido ritual que opera en el CHAA se enfrenta a tres situaciones de riesgo, todas ellas encarnadas en el cuerpo y la cara de los participantes (oradores y público): 1) el disenso, expresado como manifiesta discordancia (no se acuerda con eso que se plantea), 2) el disenso, escalando a un nivel que revela una zona de clivaje estructural (¿estamos discutiendo eso u otra cosa?), 3) la desorientación acerca de cómo definir la situación misma (¿qué está sucediendo?).

A partir de este esbozo conceptual pueden situarse mejor los núcleos a los que atiende nuestro análisis. El primer tipo de riesgo ritual lleva a un examen de las disputas de sentido sobre el contenido de las intervenciones discursivas (orales y escritas). Señalamos este registro en la medida en que se articula al segundo tipo de riesgo ritual que supone la actualización/expresión de clivajes estructurales del campo antropológico. Sin pretender agotar las líneas de quiebre en torno a las cuales se articula dicho campo, subrayamos las que tuvieron mayor saliencia y se actualizaron como tomas de posición con compromiso afectivo. Finalmente, el peligro ritual de tercer tipo se expresa como la percepción de un límite en la experiencia socializada del juego de la disciplina y la profesión, producida por cierta alteración en las reglas del discurso y la estructura del campo. Se trataría aquí de la efectuación de un acontecimiento histórico strictu sensu. Con lo dicho queda aclarado que ensayamos una lectura del CHAA que combina un abordaje de campo (estructura clivada) junto a la recuperación del emergente interaccional (toma de posición, actualización de clivaje, acontecimiento). Consideramos que de esta forma es posible ponderar mejor las texturas afectivo-morales que se correlacionan con viejos y nuevos clivajes del campo y acompañan la sedimentación de nuevas preguntas y temas para la agenda de la historia de la antropología.

Unas indicaciones finales antes de iniciar el análisis. Los materiales empíricos provienen de registros de audio y video obtenidos de intervenciones orales en actos públicos (conversatorios, conferencias, simposios), información que hemos calibrado con el texto correspondiente en caso de que estuviese publicado en las Actas del CHAA. En los casos en los que surgieron polémicas entre personas individualizables, hemos procedido a ponerlas en conocimiento de la reconstrucción de los hechos a los fines de contar con su comentario, suplir ausencias o aclarar posiciones, sin perjuicio de reservarnos nuestra propia interpretación. Por razones obvias no hemos seguido la misma regla con los comentarios y glosas de los textos publicados por sus autores en Actas. Va de suyo que nuestra reflexión está constitutivamente implicada en el recorte problemático, pues hemos sido partícipes diversamente interpelados por el CHAA, además de pertenecer al campo antropológico que analizamos. Sin embargo, conviene marcar las diferentes responsabilidades en juego. El autor principal formó parte del Comité Organizador (ver Anexo), de varias actividades durante el congreso y de la edición de las Actas, al tiempo que los coautores --graduados recientes y estudiantes avanzados de antropología en la Universidad de San Martín-- participaron fundamentalmente del análisis de los datos, las discusiones y los primeros borradores. Pasemos ahora al apartado siguiente donde describimos la estructura clivada y los participantes del congreso, para abordar a continuación el análisis y el comentario de cuatro situaciones sintomáticas de las transformaciones del campo; hacia el final, elaboramos los términos de una hipótesis de trabajo sobre las nuevas sendas historiográficas de la antropología argentina.

El Congreso “en el papel”: categorías, clivajes, participantes

Una fuente ineludible para indagar en los pormenores de cualquier reunión académica es el programa de actividades. Al tomar conocimiento del esquema organizativo de las secciones del congreso, un participante del campo antropológico argentino pasearía su vista por las distintas actividades ofrecidas, identificaría nombres, instituciones, temas y agendas de coyuntura y decidiría en cuales participar. Ya en esta primera aproximación a vuelo de pájaro comprendería el sentido de la mayoría de las secciones y de la distribución de los participantes en ellas; tal acto de clasificación y valoración --autoclasificándose y valorándose en el mismo gesto-- se espeja en un menú cerrado y jerarquizado. Entre los tipos de encuentro que se anuncian se entiende que las reuniones de apertura y cierre del congreso son obligadas ya que ellas comunicarán el sentido y los valores generales del congreso; siguen los conversatorios, que convocan a representantes paradigmáticos a discutir cuestiones que se consideran fundamentales para todos los asistentes y, finalmente, vienen los simposios que congregan a participantes en torno a temas específicos.

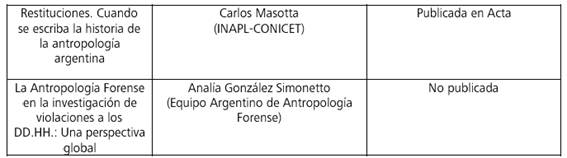

Las conferencias de apertura son significativas ya desde sus títulos y oradores: “La Antropología Forense en la investigación de violaciones a los DD.HH.: una perspectiva global”, a cargo de Analía González Simonetto, del Equipo Argentino de Antropología Forense, y “Restituciones. Cuando se escriba la historia de la antropología argentina”, presentada por Carlos Masotta, antropólogo social y uno de los mentores del congreso. Destaca este carácter desdoblado de la conferencia de apertura que apunta a comunicar un efecto de autoridad compartida entre una antropología pública y una reflexión ensayística, siendo también manifiesta la alusión al Archivo Nacional de la Memoria como locus sacral que satura la conexión entre antropología, derechos humanos y restitución de los desaparecidos/ lo desaparecido.

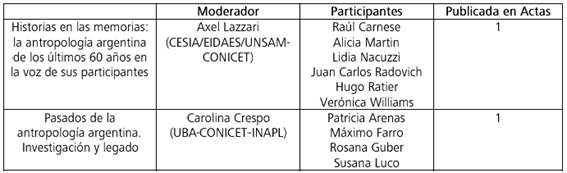

Los dos conversatorios se focalizan en el tema convocante. El primero de ellos, “Historias en las memorias: la antropología argentina de los últimos 60 años en la voz de sus participantes”, invita a seis investigadores con una vasta trayectoria profesional a “hacer memoria” de sus biografías intelectuales a través de los cambiantes contextos históricos de la disciplina antropológica (ver Anexo). El segundo, “Pasados de la Antropología argentina, investigación y legado”, reúne a cuatro antropólogos especialmente abocados a la investigación histórica de dicha disciplina (ver Anexo). Ambos conversatorios se concentran en la historia, sea en clave de un acontecer que deja marcas en las memorias biográficas, o de un procedimiento metódico de reconstrucción del pasado. Aparece aquí un primer clivaje, no siempre explícito, entre la actitud memorística y la actitud investigativa, ésta última abierta a la distinción entre investigadores “especialistas” e investigadores “exploradores”. Consideramos “especialistas” a los estudiosos que abordan la historia de la disciplina y manejan problemáticas, estados del arte y bibliografías más amplios que los de la propia disciplina, estando en condiciones de establecer diálogos y debates con otros estudiosos de la historia de las ciencias sociales, la historia intelectual, los estudios de la ciencia, etc. En contrapartida, llamamos “exploradores” a los investigadores que desarrollan incursiones historiográficas o “histórico-teóricas” en respuesta a requerimientos puntuales de su problema de estudio. Si el congreso vino a nombrar una coyuntura de transformación de la disciplina, un primer signo de ello es la paulatina institucionalización de esa categoría de “especialistas” que reclama una posición metadiscursiva.

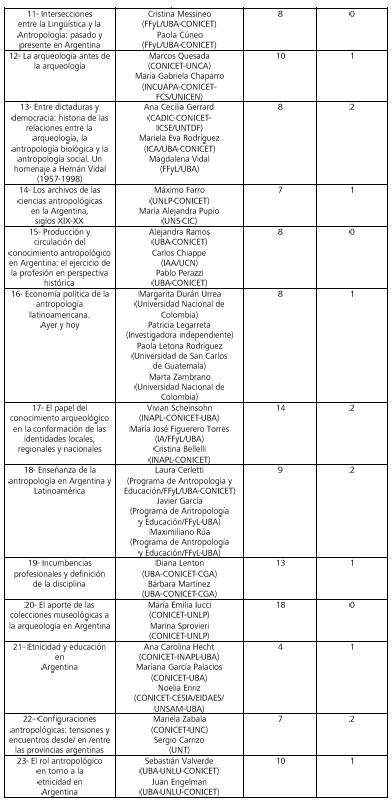

Al repasar los títulos de los 23 simposios notamos que se bifurcan en dos grandes agrupamientos. En los simposios asignables a la posición/identidad de “historiador qua explorador” se reúnen historizaciones o estados del arte relativos a la incumbencia temática de los organizadores (ver Anexo: simposios 2, 3, 4, 6, 15, 16). En el segundo tipo de simposios se expresa el interés propiamente historiográfico. Estas sesiones congregan “especialistas” en el estudio de los contextos históricos del desarrollo de la disciplina, abundando análisis sobre trayectorias de autores, instituciones, publicaciones, redes, prácticas de campo y teorías “perimidas”, reflexiones sobre archivos, colecciones, etc. (ver Anexo: simposios 1, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22). Podría añadirse una tercera categoría de simposios donde se aborda la problemática del congreso tangencialmente pero no por ello de forma menos relevante, concentrándose en discusiones sobre la profesión actual (ver Anexo: simposios 7, 9, 10, 18, 19, 21, 23). Este grupo de simposios “arrastra” las elaboraciones desde el interior de la disciplina hacia el exterior de la profesión y, al yuxtaponerse a los otros dos grupos, delinea algunas de las actuales motivaciones por indagar en “nuestra historia”. A la inversa, contra lo que pueda suponerse, el programa del CHAA señala que la incipiente especialización temática en historia de la antropología, siendo apenas la más numerosa, no puede evitar quedar subordinada a un llamado más general a hacer un balance de la antropología argentina actual. Si bien esto conspira contra una concentración en el foco historiográfico, en compensación habilita el diálogo entre investigadores “especialistas”, “exploradores” y tangenciales, combinando perspectivas y conjurando parroquialismos y purismos. Signo de este generoso mestizaje es la conferencia de Carlos Masotta que inaugura el evento con un llamativo “gesto de indisciplinamiento: nos reunimos en un Congreso de Historia de la Antropología sin ser historiadores” (Actas del Congreso de Historia de la Antropología Argentina 2020:7, nuestras cursivas).

A través de estas grandes categorías de simposios aparecen recurrentemente otras articulaciones en tensión. Veamos algunos ejemplos. El clivaje intradisciplinar, indicador de las tendencias centrífugas de las subdisciplinas, tiende a expresarse en simposios preparados exclusivamente o con predominio de practicantes de alguna de ellas (ver Anexo: simposios 2, 11, 12, 13, 17, 20), aunque también reaparece al interior de muchos simposios. En contraste, son pocos los espacios organizados entre antropólogos e investigadores de otras disciplinas (ver Anexo: simposios 1, 9, 15). El clivaje interinstitucional queda implícito en los simposios cuyos organizadores pertenecen a una misma institución (ver Anexo: simposios 2, 5, 6, 21, 23) o a la inversa, cuando se subraya que éstos provienen de distintas casas de estudio. Existen otros clivajes tales como las adhesiones epistémico-teóricas que atraviesan instituciones y subdisciplinas y vienen muchas veces acompañadas de correlatos académico-políticos. Estos clivajes tienden a reflejarse en las identidades de los organizadores de cada simposio. La tensión entre generaciones también está presente como, por ejemplo, al definir la separación entre el conversatorio que enfoca la trayectoria biográfica de los antropólogos seniors y el resto de las unidades organizativas.

En los casos anteriores nos referimos a la estructuración invisible que subtiende el congreso, pero los clivajes se hacen explícitos cuando sirven de título a un simposio que se propone analizarlos como tales. Así, por ejemplo, están aquellos que abordan la dimensión geopolítica del campo, entendida como la asimétrica trayectoria de las instituciones antropológicas del “centro” (eje Buenos Aires- La Plata) y de la “periferia” (provincias) (ver Anexo: simposios 15, 22). O los que tematizan las relaciones entre el campo académico (docencia e investigación, extensión) y las formas de la antropología no académica (aplicada, gestión, de divulgación e, inclusive, aficionada) (ver Anexo: simposios 1, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19). Están también los simposios que plantean la discusión del vínculo entre académicos y sujetos de estudio, que remite a la creciente tensión entre los objetivos de los investigadores y las agendas de interlocutores en campo (ver Anexo: simposios 5, 6, 10, 13, 17, 21, 23). Llamativamente, las visibilidades asimétricas respecto al género no se manifiestan en los títulos de los simposios, aunque aparecen tematizadas en algunas ponencias distribuidas en diferentes sesiones.

De la apretada exposición precedente es posible inferir que el congreso funciona “en el papel” como un operador de legibilidad y reproductor del campo antropológico, jerarquizando tipos de encuentros, clases de simposios y núcleos temáticos, que vienen a subrayar los variados clivajes en torno de los cuales se distribuyen los participantes.

Debates, tensiones y cuerpos-afectos expuestos en el ritual de interacción

Nos concentramos ahora en el tratamiento de situaciones críticas surgidas en la interacción de los participantes. Comportan discusiones, tiranteces y desorientaciones producidas al calor de exposiciones y conllevan un valor diagnóstico de la inscripción afectivo-moral de las mutaciones en la disciplina y la profesión. Estas situaciones refieren concretamente al viejo clivaje entre arqueología y antropología social, y a los más recientes entre antropología académica y no académica, y entre investigadores y sujetos de estudio. Damos cuenta también de un intercambio producido en la sesión final del congreso que pone en entredicho los presupuestos valorativos del régimen de historización y de memoria vigente en el campo.

¿Arqueólogos a la defensiva y/o tensiones entre equipos de equipos de investigación?

Uno de los principales clivajes operantes en el congreso viene de lejos en la historia de la antropología nacional (e internacional) y refiere a las fronteras subdisciplinares, entre las cuales la que vincula y separa a la arqueología y a la antropología social es un lugar común. A pesar de que desde el retorno democrático se hayan producido fértiles acercamientos entre arqueología y antropología social, el frágil balance de esta pax anthropologica requiere ingentes energías. Esto se vio en la gestación misma del congreso. Fueron un antropólogo social, Carlos Masotta, y una arqueóloga, Vivian Scheinsohn, ambos pertenecientes a las primeras generaciones de graduados en democracia en la UBA, quienes asociaron fuerzas al interior del INAPL para efectivizar la convocatoria. El Comité mismo, a la hora de diagramar los conversatorios y las conferencias se esforzó por distribuir las etiquetas “antropología social” y “arqueología” lo más equitativamente posible entre los participantes invitados, al tiempo que se procuró reservar a cada subdisciplina al menos un simposio. El lugar destinado a la antropología forense en una de las conferencias inaugurales vino a simbolizar esta prenda de paz entre ambas subdisciplinas, a la que se sumó la bioantropología, todas ellas unidas en pos de un mismo proyecto ético-político. Pero a pesar de estos cuidados, la gestión del statu-quo disciplinar no siempre atravesó indemne la prueba de la práctica. Repasemos a través de algunos ejemplos cómo aparece este juego de identidades contrastantes (y a veces adversativas) entre arqueólogos y antropólogos sociales.

En uno de los conversatorios, la expositora Susana Luco, investigadora con “las dos formaciones”, según su propio decir, comenta en referencia a su estudio sobre la implantación del “procesualismo” entre los arqueólogos de la UBA y la UNLP durante los años ochenta:

Yo era muy prolija, aun trabajando desde otra orilla -como me decían los arqueólogos- […] Pero me pasó una vez que había consensuado observar el encuentro […] algo que era importante, una discusión que tenía que ver con los espacios y las materias. […]. Y fui retirada. […] Y sentí claramente, más allá de lo que me pasó a mí, sentí esto, digamos, como dos tribus, dos tribus” (ibídem, nuestras cursivas).

En el mismo conversatorio, el antropólogo social Máximo Farro (CONICET-UNLP) reconoce que la distinción entre arqueología y la antropología social --“dos mundos que parecen irreconciliables”, acota-- es un efecto disciplinar acentuado en el presente, y reforzado por tradiciones y entramados institucionales. Pero inmediatamente advierte que en su propia investigación sobre los inicios del Museo de La Plata debía vigilar la tentación del anacronismo, evitando “establecer los clivajes modernos o las divisiones modernas a algo que tal vez los actores en el pasado codificaban de forma distinta” (Actas del Congreso de Historia de la Antropología Argentina 2020:38).

Por el mismo andarivel que constata dos “tribus”, “linajes” o “mundos” transcurre el simposio 17. El simposio, con asistencia mayoritaria de practicantes de la arqueología, alude varias veces al clivaje intradisciplinar, pero es en el debate sobre la idea de “arqueologización” que éste se vuelve explícito. En la discusión participan las organizadoras y una antropóloga social. Todas las ponentes concuerdan en que se debe evitar que la práctica arqueológica produzca imágenes de las poblaciones que estudia como algo pretérito, sin continuidad en el presente, y que por ende afecte potencialmente las demandas de los miembros de las comunidades indígenas contemporáneas ligadas al territorio, la identidad y el patrimonio. La antropóloga social reflexiona en su texto sobre la metáfora de la “arqueologización” en la filosofía de Derrida y de Freud. A su turno, y en una ponencia en coautoría, dos de las arqueólogas coordinadoras critican la elección del término “arqueologización” por parte de aquella, y advierten que “seguir utilizando este término trae prejuicios que ya están instalados en el ámbito académico en diferentes especializaciones antropológicas y eso afecta la práctica cotidiana de los arqueólogos”. Aclaran que la “arqueología actual no arqueologiza”, que “ha abandonado el pasado como su terreno exclusivo” y que, según ellas, la “percepción de la arqueología en las ciencias sociales atrasa”. En contraste, la tercera de las organizadoras, también arqueóloga, defiende la pertinencia del concepto de “arqueologización” esgrimido por la antropóloga social y lo relaciona con una “invisibilización” de los pueblos indígenas en el presente. A partir de su investigación sobre “nubes de palabras” en artículos recientes de arqueología en Patagonia, concluye que “no se está conectando la gente que se estudia en el pasado con la gente de hoy en día”, e insiste en que “hoy se sigue arqueologizando”. Tanto esta arqueóloga como la antropóloga social forman parte del mismo equipo de investigación que viene desarrollando una reflexión colectiva sobre las prácticas que nombra el término de marras. Del mismo modo, las arqueólogas que cuestionan la idea de “arqueologización” trabajan juntas en un mismo proyecto. Vemos entonces que la tensión entre subdisciplinas puede modalizarse de acuerdo a las diferencias entre grupos de pertenencia institucional o equipos de trabajo dentro de la propia arqueología, sobre todo, cuando trabajan en una misma región como es el caso. En efecto, mientras dos de ellas perciben en “arqueologización” una elección terminológica que amenaza difusamente la legitimidad de la práctica arqueológica, la restante considera que sigue siendo una asignatura pendiente el dar voz a los indígenas en la reconstrucción del (su) pasado. Unas desarrollan el argumento a lo largo del clivaje arqueología-antropología social, y por esta razón interpelan las ideas de la antropóloga remarcando su identidad subdisciplinar en presencia de ella. La tercera de las coorganizadoras destaca el clivaje entre grupos de investigación para poner de relieve las diferencias al interior del propio campo de la arqueología. Cabe señalar esta situación como una de las pocas en que el clivaje intradisciplinar, intersectado por las pertenencias a distintos equipos de investigación, pasó del programa al plano del ritual de interacción. Esto produjo algunas incomodidades afectivas y morales durante el intercambio público de opiniones y comentarios que, sin embargo, no alteraron el foco de atención y la etiqueta. Es decir, el disenso en el plano de lo dicho, e incluso al nivel implícito de los clivajes, no puso en riesgo ritual el lazo “entre colegas”, habilitando por tanto la reproducción de un mismo horizonte comunitario.

A la luz de una perspectiva histórica este incidente es sintomático de dos hechos. Por una parte, cierta estrechez en la conciencia histórica general respecto de las relaciones cambiantes entre las subdisciplinas y sus efectos político-institucionales e identitarios en el presente, siendo que buena parte del trayecto disciplinar en la Argentina estuvo guiado por la “antropología física” y sobre todo por la “arqueología”, apareciendo la “antropología social” como un desarrollo tardío con no pocos rasgos de “cuerpo extraño”, desde el punto de vista de la tradición. Por otra parte, está el hecho de que las tensiones intradisciplinarias adquieren más vigor cuando disputan un mismo objeto epistémico cuya caracterización a priori diverge. En efecto, ¿hablamos de poblaciones “humanas” o de poblaciones “humanas-indígenas” cuando referimos a pasados “remotos”?, ¿lo remoto se define en base a criterios objetivos medibles o en base a la memoria cultural de actores interesados? Definitivamente, aparece en estos clivajes y situaciones un tercer factor: la categoría “pueblo indígena”, que ha dejado de ser un objeto de conocimiento dócil para transformarse en un sujeto político. Esta exterioridad relativa que tensiona hoy al campo de la antropología reaparece con fuerza en otro de los simposios que analizamos más adelante.

Hacia la profesión “desde adentro”: des-academización y ausencia

Presiones laborales vienen empujando el ejercicio profesional hacia espacios diferentes a la tradicional pareja docencia universitaria-investigación, presentándose cada vez con mayor frecuencia trayectorias e identidades antropológicas provenientes de los ámbitos de las consultorías, el extensionismo, la gestión pública y la enseñanza secundaria, entre otros. Desde hace varias décadas se viene sedimentando un clivaje entre las llamadas “antropología académica” y “no académica” cuya superficie de aparición en el marco del CHAA debe ser descifrada. Ya desde la doble conferencia inaugural el congreso procuró dar cuenta de esta situación otorgando un espacio privilegiado a la oradora que presentaba la trayectoria del Equipo Argentino de Antropología Forense. La invitación tomaba en cuenta el encuadre ético-político del encuentro y la sede donde se celebraba, pero también proponía a la comunidad antropológica toda que en el EAAF era un caso mundialmente exitoso en el que la “aplicación práctica” se reunía con el compromiso democratizante de la disciplina.

En los simposios 10 y 23 recurren nociones como aplicación, transferencia y extensión, justificadas en términos de compromiso con los sectores populares “en territorio”. Desde esta óptica se comprende uno de los pocos trabajos historiográficos que toma por objeto la antropología aplicada. Se trata de la ponencia de Julieta Infantino y Hernán Morel (“Del folklore aplicado a la antropología comprometida. Cruces, solapamientos y fricciones entre modalidades diferenciales de conceptualizar la ciencia y su rol social, 1955-1974”), en la que se reconstruye el proyecto de “folklore aplicado” diseñado por Augusto Cortazar en los años sesenta en el marco del desarrollismo comunitario, así como las críticas que recibió desde posturas “comprometidas”. Valioso como resulta el estudio, aquí nos interesa marcar que los autores abordan el clivaje con lo no académico desde una perspectiva que presupone un “adentro” del claustro que se orienta a la “transformación social” en el exterior. Lo mismo podría decirse del ejercicio de memoria que realiza Hugo Ratier en uno de los conversatorios, al mencionar que durante su gestión al frente del Departamento de Ciencias Antropológicas de la UBA en los años 1973 y 1974, se fomentó la realización de seminarios de Antropología Sanitaria, Antropología de la Vivienda, Antropología de la Educación, Antropología Indígena y Antropología Rural, actividades que precisamente eran críticas al modelo de aplicación al estilo de Cortazar, pero que seguían siendo pensadas “desde adentro”. “La idea era que la gente saliera de la facultad y fuera a trabajar en problemas vinculados con esas áreas, que eran consideradas las prioridades en cuanto a las necesidades populares” (Actas del Congreso de Historia de la Antropología Argentina 2020: 15, nuestras cursivas). En ambos planteos notamos que la problemática del ejercicio en el “afuera” de la academia se plantea siempre desde posiciones internas a la propia academia. En ese sentido. siempre se trata de una des-academización.

En el simposio 23 se propone la redefinición del “quehacer antropológico en la actualidad” a partir de una articulación entre investigaciones y proyectos de extensión. Los argumentos en favor de una des-academización vienen engarzados con la atención a la definición de las problemáticas por parte de los propios actores sociales involucrados. En las sesiones de discusión, una de las participantes destaca el “trabajo en conjunto con las comunidades indígenas, la producción de ‘teoría’ en conjunto con los sujetos de estudio y compartir dicho conocimiento con ellos”. De nuevo, la cuestión del trabajo “en conjunto” sigue dependiendo tendencialmente de la academia como fuente de reconocimiento. Afirma uno de los organizadores:

[la] academia está reconociendo más, ya sea las universidades o los organismos de CyT, lo que es la transferencia, lo que es el compartir el conocimiento en forma de articular o cogestionar -con las comunidades como algo válido y como algo que también se está empezando a valorar, en términos académicos, no como una cosa de segunda, de tercera o cuarta. En la Facultad de Filosofía y Letras empieza a haber una generación de estudiantes que van a poder rendir prácticas como parte de los requisitos para poder aprobar las materias y en los organismos de CyT también. […]. O sea que, hay un cambio que se está dando (nuestras cursivas).

Los simposios 3, 16 y 18, centrados en las temáticas de la antropología en la gestión pública y en la enseñanza no universitaria de la antropología, abren a problemas en los que la tensión entre “academia” y “no academia” asume otros matices. Aquí las estructuras institucionales (administración pública, sistema escolar, hospitales, etc.) en cuyos marcos se desarrollan estas prácticas son altamente autónomas y están en condiciones de plantear sus propias certificaciones del ejercicio profesional.

Finalmente, otra materialización del clivaje que venimos discutiendo refiere a lo que queda “excluido” del discurso y de la academia en un sentido amplio. En este punto se inserta la problemática de los simposios 8, 12 y 14, también reflejada en un conjunto de ponencias dispersas en otros grupos de trabajo. Las referencias a las categorías de marginados, aficionados, huaqueros, coleccionistas, exploradores, autodidactas, etc. delinean espacios de prácticas que ponen a prueba la definición de antropología generada desde un orden discursivo y un campo delimitable. Cabe notar que dicho problema es abordado en casi todos los casos a través de historizaciones puntuales desarrolladas, al igual que los otros casos, por practicantes académicos de la disciplina.

El llamamiento a la “des-academización” adquiere en el CHAA un carácter especial pues, a diferencia de los otros casos tratados, el clivaje no activa disensos ni debates, y el riesgo ritual de resquebrajar el nosotros es casi nulo. ¿A qué se debe esto? Abordada como “extensión”, “transferencia”, “gestión” o “aplicación”, la cuestión siempre queda enunciada desde actores posicionados en el juego académico. En este sentido, el CHAA escenifica las ansiedades que despierta un afuera profesional que permanece ausente. Hasta donde sabemos y salvo en casos puntuales de doble rol, en el Congreso no se han oído las voces de los practicantes full-time de las antropologías aplicadas que no dependen críticamente del mundo académico para su legitimación.

Historizar los procesos de “des-academización” de la antropología es una tarea que ya ha comenzado. En un campo disciplinar y profesional que se mueve en nuevas direcciones, resulta perentorio reponer genealogías escondidas en la disciplina. No solamente es necesario indagar en la variedad de instituciones no académicas o en espacios no institucionalizados en los que se practicó (y generó) un saber antropológico específico, también es preciso ahondar en vertientes prácticas cuyos objetivos respondían a lógicas de control social y estaban lejos de la participación, extensión y colaboración con los sujetos involucrados.

De la coproducción de conocimiento “en territorio” a las interpelaciones “en casa”

Aquella vertiente de la des-academización que procura abrir un diálogo epistémico con actores “en territorio” supone una diplomacia tensa entre investigadores y sujetos de estudio. Esta cuestión sale a la luz en varios simposios (ver Anexo, simposios 7, 13, 17, 23) que destacan positivamente el rol de los investigadores como productores de datos, gestores, intermediarios entre el Estado y las comunidades; aquellos suelen ser representados como crecientemente abiertos a desarrollar proyectos de investigación “en colaboración”, sumándose a las agendas elaboradas por los actores en torno, por ejemplo, a reclamos de tierras, restituciones de restos humanos y materiales, gestiones de patrimonio histórico e identidad, etc.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando el coproductor de conocimiento “en territorio” articula su voz “en casa”, esto es, en un ámbito académico?, ¿y qué agrega el hecho de que ese actor hable en un congreso como sujeto indígena denunciando las malas prácticas de algunos antropólogos? No por novedoso, este escenario “des-academizante” pone en riesgo ritual el simposio 13. Se presentan ante los asistentes un intelectual selk’nam y una antropóloga social. Partiendo de su colaboración como coproductores de conocimiento critican en sus ponencias el rol de los etnógrafos y arqueólogos en la construcción de la “extinción” de los indígenas fueguinos. Argumentan que los saberes antropológicos fueron y siguen siendo parte constitutiva de la construcción del pasado en Tierra del Fuego, vinculada fuertemente al proyecto nacionalista, con sus implicancias de carácter colonialista para los pueblos indígenas y geopolíticas para la ciencia. De esta manera, sostienen, la antropología reclama para sí el monopolio de la palabra legítima sobre los indígenas, a quienes declara extinguidos. “Los selk’nam fuimos arqueologizados”, dice el participante indígena; “esta ciencia, nos posicionó en el pasado” pero “yo estoy vivo, mi pueblo está vivo”. Seguidamente, el orador menciona la controversia que mantiene, en tanto que deudo y activista, con un profesional de la antropología respecto de los procedimientos de exhumación de restos indígenas en un cementerio en Tierra del Fuego. Tal señalamiento de un miembro de la academia por parte de un actor que no pertenece legítimamente a ella pero que se presenta con una ponencia, genera en el auditorio un clima tenso. El expositor insiste en que su reclamo busca dar testimonio de la continuidad de ciertas prácticas controvertidas de la antropología, pero deja abierta la posibilidad de construir un diálogo simétrico entre las comunidades indígenas y los antropólogos y da como ejemplo su misma participación en el congreso (“Hay muy pocas referencias en el pasado donde se permite que alguien de mi pueblo esté en un lugar como este. Lo valoro un montón y les agradezco cara a cara”; nuestras cursivas).

La situación deja ver la presencia de una fuerza y de una palabra que viene del “exterior” y pone a prueba el orden discursivo de la disciplina, las posiciones académicas y el ethos de la comunidad. La elaboración ritual queda en entredicho pues ya no todos los participantes en el recinto comparten el mismo foco de atención y consonancia emocional. De hecho, las reacciones que siguen a la intervención insinúan tanto apoyos como suspicacias; parecen buscar respuestas a un “¿qué está pasando aquí?”. Lo destacable es la emergencia de este acontecimiento limítrofe en y por el cual un sujeto indígena puede articular su voz y expresar en primera persona su postura en un foro académico. No se trata, sin embargo, de una irrupción inesperada, ya que el orador figuraba en el programa y fue invitado por dos antropólogas que vienen abogando por maneras de coproducir conocimiento con los indígenas “en territorio”, en la academia y en el espacio público y gubernamental.

¿Puede echar luz la historia de la antropología sobre esta situación? Resulta pertinente comenzar a indagar en situaciones del pasado generadoras de crisis análogas. En este sentido, las preocupaciones de la primera mitad del siglo XX en torno a la desaparición de la antropología como consecuencia de la aculturación de los “pueblos etnográficos” (la llamada pérdida del objeto) o la crítica de la antropología como dispositivo colonizador, muestran más que un parecido de familia con la ansiedad contemporánea suscitada por la reaparición política, cultural y “ontológica” de los pueblos indígenas.

Decir lo no-dicho: el malentendido “combo dictadura”

En el plenario final del Congreso se produce un acontecimiento que roza el corazón de los supuestos discursivos y morales que estructuran las formas legítimas de hacer memoria e historizar la antropología en democracia. Este clivaje metahistórico toma forma a partir de una provocación idiomática de Rosana Guber (IDES-CONICET) respondida por Carlos Masotta.

Dado que Guber interpreta en diferido la conferencia inaugural de Masotta que se anunciaba en el programa, conviene reponer aquí lo esencial de aquella intervención. Carlos Masotta había planteado como clave de lectura de la historia de la antropología argentina una tarea de “restitución”, lo que supone trazar una equivalencia entre “aquellos lejanos inicios de la disciplina con la historia reciente y actual, [los] restos de desaparecidos con restos de indígenas”. Según el autor, la restitución cita (convoca y refiere) a “toda la disciplina en un bloque poniéndola de cara ante las violencias ejercidas por el Estado argentino sobre la población en su historia moderna” (Actas del Congreso de Historia de la Antropología Argentina 2020:10). Historizar la antropología argentina se volvería una labor ética de “restitución infinita”, una visibilización y reparación de injusticias que son, ellas mismas, irreparables (ibid.:11), un trabajo de duelo.

Rosana Guber afirma que todos los conversatorios y simposios en los que ha participado pivotan sobre un no-dicho, condición discursiva sine qua non para enunciar legítimamente la historia de la antropología argentina, y especialmente la de la antropología social de la UBA. Lo denomina “combo dictadura”, significando un paquete cerrado, tomado en bloque, y arriesga que ese hito es el más mentado durante el congreso, ya que --interpretamos-- implica guiños cómplices en un mismo ritual de memorización comunitaria. Propone entonces abrir dicho “combo”, pues arguye que al sobreentenderse los sentidos que la última dictadura tuvo para la antropología, se elude una consideración historiográfica del período y sobre todo de sus consecuencias en la reorganización político-académica de la antropología posdictadura en la UBA. Guber sostiene que la idea de una “antropología social desaparecida” durante la dictadura llega a rozar la categoría de mito y está muy lejos de lo que “en realidad” ha sucedido, ya que ésta “sobrevivió” en la marginalidad de la Universidad de Misiones, ligada a una lógica de consultorías sobre desarrollo. Con el advenimiento de la democracia en la década del ochenta, la historiografía porteña de la antropología habría “inventado la tradición” de una antropología social que volvía a la UBA desde el exilio --desconsiderando la experiencia misionera-- en guerra a muerte con la etnología (representada por Bórmida y sus discípulos), asegurando así una “intervención normalizadora” para “restaurarla” y suplantando de paso las corrientes teóricas de Europa Central por las anglosajonas y francesas. El problema, opina Guber, es que esta operación tuvo éxito y devino sentido común lo que trajo aparejada una concepción ahistórica del presente. En sus palabras, la “teoría nativa” que asimila “los setenta, la dictadura, la antropología social” --el mentado “combo”-- es “nuestra piedra filosofal […], desde dónde formulamos nuestros interrogantes cuando hablamos sobre todo” y que, por lo tanto, “puede llegar a ir para atrás y abarcar épocas realmente muy llamativas”. En consecuencia, la interpretación del pasado disciplinar es preponderantemente antagonista. Reflexiona, finalmente, que esa “extraordinaria dependencia” de la citada teoría nativa tampoco permite “crear teoría para ver nuestra propia teoría antropológica”. El posicionamiento de Rosana Guber actualiza simultáneamente varios clivajes, sobresaliendo el intergeneracional y el de las pertenencias institucionales. En efecto, su autoridad para lanzar esta crítica metahistórica se funda en pertenecer a esa generación que vivió la dictadura como estudiante de antropología en la UBA (“yo estuve ahí, no me lo contaron”), pero sobre todo en ser de las más jóvenes de lo que podría llamarse el elenco refundador de la antropología social en la UBA. Este elenco, más allá del punto de acuerdo contra “la etnología bormidiana”, divergía (y diverge) en sus posiciones político-académicas, produciendo memorias y/o ejercicios historiográficos disímiles sobre el período 1966-1986. Asimismo, no es menor el hecho de que la palabra de Guber se apalanca en un lugar de preeminencia en el campo antropológico nacional y latinoamericano, sustentado en su importante carrera académica y su desempeño en organismos de investigación y financiamiento.

Al manifestar incomodidad ante la frase “combo dictadura” Carlos Masotta no trae a colación sesgos ideológicos opuestos a los de Guber. Perteneciendo a las primeras camadas de estudiantes del experimento refundador de la antropología social en la UBA y con una trayectoria más ligada al INAPL, se muestra menos interesado (y menos comprometido) que Guber en la disputa por el significado y la genealogía de la antropología social porteña. Su malestar se conecta con su papel de organizador del CHAA y parece obedecer a la intuición de todo lo que se pone en riesgo en ese giro controvertido que interpreta como una “banalización del terrorismo de Estado”, tanto más cuando se enuncia en ese aquí y ahora de la ex ESMA donde se celebra el congreso (ver nota 2). Allí donde Guber enuncia el punto ciego del “combo dictadura”, principalmente aplicable a la antropología social en la UBA y su historiografía, Masotta, embragando su propia visión metahistórica de un “antropología como restitución” contra la violencia estatal, se preocupa por los efectos no deseados que esa disputa pudiera tener en ámbitos sociales más amplios. En nuestra opinión, Guber vería la intervención de Masotta como un ejemplo de mitificación retrospectiva del “combo dictadura”, mientras que éste pareciera retrucarle que los “mitos” y las “tradiciones” no se deconstruyen sin consecuencias imprevistas…o sin suplantarlos por otros análogos. Dicho esto, cabe subrayar que en este caso, como en todas las otras polémicas analizadas, estamos refiriendo a situaciones concretas de interacción, y advertimos contra cualquier interpretación que adhiera intrínsecamente “ideas” a “nombres propios”. Siendo el objeto de este estudio el entramado de interacciones y emergencia de clivajes en un espacio-tiempo concreto, constatamos que este disenso en público entre Guber y Masotta no llega a socavar el proceso ritual de construcción comunitaria. Sin embargo, deja el reto de elaborar una posición enunciativa sobre la historia de la antropología argentina que distinga niveles de pertinencia, reevalúe mitos fundantes, dé cuenta de historias subdisciplinarias, cambios generacionales, localizaciones diferenciales, complejidades institucionales, “afueras” profesionales, etc.

Conclusiones: nuevo horizonte historiográfico en un campo en transformación

En este trabajo nos propusimos examinar las transformaciones que están teniendo lugar en el campo antropológico argentino a través de la ventana abierta por el Primer Congreso de Historia de la Antropología Argentina. Abordado como ritual de interacción, el encuentro funciona como un dispositivo de comunalización produciendo “historizaciones” que buscan gestionar clivajes del campo mediante una articulación normalizadora de cuerpos, afectos, sentidos y valores. El programa deja ver clasificaciones y jerarquías compatibles con el estado del campo, y la misma impresión se deriva de las Actas del Congreso. No obstante, al enfocarnos en la práctica descubrimos algunos incidentes que expresan en variable grado disensos, explicitación de clivajes y acontecimientos. En todos ellos es posible indicar las dimensiones afectivas y morales que texturizan las transformaciones del campo. Así, identificamos cómo la presentación de una especialización todavía incipiente como “historia de antropología” o “antropología de la antropología” es enunciada desde la posición provocadora de un “no historiador”. Reconstruimos la tensión intradisciplinar entre las “dos tribus” de arqueología y antropología social a través del debate tenso en torno al término y el concepto de “arqueologización”. Nos adentramos en una descripción del modo en que “desde la academia” se habla de las antropologías “no académicas” en sus múltiples variantes, expresando en ello las ansiedades que despierta un interlocutor ausente. Examinamos la incómoda y ambigua hospitalidad por parte de la academia hacia actores y prácticas epistémico-políticas vinculadas a la “antropología colaborativa”. Por último, nos detuvimos en el incidente provocado por el llamamiento a relativizar el “combo dictadura” que definiría hasta hoy los parámetros de la memoria hegemónica (teoría nativa o ideología histórica) de un sector de la disciplina/profesión --la antropología social académica de la UBA-- pero con fuerte influencia sobre el conjunto de la antropología argentina contemporánea. De esta manera, buscamos mostrar que una lectura sintomática del CHAA ofrece la posibilidad de identificar, aparte de las rutinas de articulación comunalizante, aquellos asuntos pendientes que no encuentran solución epistémica, moral, afectiva ni política simple.

Ahora debemos retomar el hilo y preguntarnos en qué sentido estas fricciones y clivajes en la “república de antropólogos” en transformación, están influyendo en las prácticas de historización de la disciplina. Recordemos la hipótesis enunciada en la introducción. El interés suscitado por los fenómenos de continuidad y ruptura en la antropología argentina surge con el “retorno democrático”, destacándose en esa coyuntura las intervenciones referentes a la UBA (y en menor medida a la UNLP), y a la antropología social (y en menor medida a la arqueología). Estaba en juego entonces la urgencia de “refundación”, según sus protagonistas, de una disciplina que no solo debía establecer una ruptura con su pasado inmediato sino también instalarse legítimamente en un espacio académico con requerimientos ideológicos y reglas de juego democráticas (ver nota 4). Esta memoria testimonial (con mínimo sustento archivístico) fue revelando crecientes desacuerdos con respecto a ideologemas tales como “compromiso”, “academia”, “los setenta”, etc. En cualquier caso, los ensayos de revisión del pasado atravesaron una secuencia que fue del “ajuste de cuentas” con el “enemigo común” al “diferendo” respecto de la legitimidad del “actor refundador”. Este resquebrajamiento de los acuerdos metahistóricos de la generación refundadora, ya visible hacia mediados de los noventa, se correlacionaba con un aumento de la competencia intrainstitucional en un espacio académico débil afectado por las crecientes restricciones presupuestarias de las políticas universitarias y científicas públicas.

Hoy en día, y como producto no lineal de una mayor consolidación, complejización institucional y recambio generacional, la inquietud e interés de los antropólogos argentinos por sus pasados toma otro cariz y otras direcciones. Pareciera que aquel diagnóstico de “imposibilidad genealógica” lanzado en las Jornadas de los 30 años de la Carrera de Ciencias Antropológicas de la UBA (Guber y Visacovsky 1999) comenzara a perder vigencia. Opere o no el “combo dictadura”, lo cierto es que los “padres malditos” y las “épocas-tabú” vienen siendo paulatinamente objetivadas desde hace más de una década. Pero los nuevos intereses históricos van más allá del rubicón “dictadura” y comienzan a hurgar en los intersticios, las fronteras, los plurales y los “exteriores” de la antropología, tal como quedó indicado en los diferendos sobre la arqueologización y la coproducción de conocimiento. En las investigaciones históricas en desarrollo registramos temas como antropología y formaciones intelectuales, antropología y gobierno, antropología aplicada, antropología “en territorio”, antropología “en provincias”, antropología y redes internacionales, antropología y divulgación, antropología y género, antropología y aficionados, etc. Lo que revelan de común estos objetos es que desbordan la antropología concebida en el estrecho dilema de una disciplina académica que se repliega sobre sí misma, o se monta en las corrientes ideológico-políticas de la historia nacional. Son síntomas --a seguir interpretando-- de una antropología cada vez más diversificada, preocupada por redefinirse profesionalmente más allá de la academia, extramuros de la UBA, más allá de la antropología social y de la arqueología, “en territorio”, “en colaboración”, etc. Si el Primer Congreso de Historia de la Antropología Argentina hizo historia fue porque trajo a la superficie estos nuevos temas a lo largo de un ritual de comunalización, tensionando en su transcurso varios clivajes, entre ellos el propiamente metahistórico.

Buenos Aires, 31 de octubre 2022