Introducción

En el aprovisionamiento lítico las personas desarrollan distintas estrategias tecnológicas y prácticas sociales como parte del proceso de producción. En Sudamérica, diferentes investigaciones aportaron información sobre los sistemas de producción líticos y las actividades en canteras. En el marco de estos estudios se analizaron, entre otros temas, las estrategias de obtención de rocas, producción de formas-base y confección de artefactos formatizados (Apolinaire 2018; Ballester y Crisóstomo 2017; Barros et al. 2015; Batalla 2016; Bayón y Flegenheimer 2004; Bellelli 2005; Borie et al. 2017; Escola 1993; Frank et al. 2015; Gascue et al. 2013; Hermo 2009; Méndez et al. 2009; Stöllner et al. 2013; Suárez 2011; Tripcevich y Mackay 2011; Tripcevich y Contreras 2013; entre otros).

Ahora bien, en las canteras y canteras-taller, las personas entablan un proceso de producción que no es uniforme ni homogéneo en término de las conductas, estrategias tecnológicas y actividades sociales. Por el contrario, existe una heterogeneidad y complejidad que puede ser abordada a través de un micronivel de análisis (sensuHeldal y Bloxam 2008; Heldal 2009). En este sentido, un estudio tecno-tipológico y experimental de conjuntos líticos permite comprender el proceso de selección de las materias primas y las características de los materiales con los que se trabajó; como así también los gestos técnicos, los conocimientos y el conjunto de elecciones que se entretejieron dinámicamente a medida que se desarrolló la performance de las tareas de aprovisionamiento (Lemonnier 1993).

Teniendo en cuenta lo expresado, el objetivo de este trabajo es explorar el alcance que tienen los estudios tipológicos y experimentales como fuente de información de las actividades en canteras y canteras-taller. Para ello se consideran dos casos de estudio. Por un lado, se abordan las estrategias tecnológicas y prácticas sociales que los individuos y grupos desarrollaron en canteras-taller de vulcanitas de la microrregión de Antofagasta de la Sierra (provincia de Catamarca, noroeste de Argentina). Por otro lado, se analiza, desde una perspectiva experimental, el caso de las canteras de cuarcita del centro de las Sierras de Tandilia (provincia de Buenos Aires, centro-este de Argentina), donde se abordan los modos de fragmentación de las rocas, las técnicas de talla y las acciones sociales de los sujetos que participaron en las actividades de obtención de materias primas.

Si bien los trabajos en canteras han tenido un amplio desarrollo en las últimas décadas -abordándose temas vinculados con las estrategias tecnológicas, el transporte de recursos y productos y las secuencias de reducción- (por una discusión pormenorizada ver Colombo 2013), no son comunes los estudios comparativos sobre las prácticas sociales y modos de hacer en contextos disímiles. Los casos que se consideran en esta investigación presentan diversidad en cuanto a las variedades de rocas utilizadas y a la forma en la que el recurso lítico se encuentra disponible para el aprovisionamiento, ya que en el caso de la Puna se trata de nódulos y bloques sobre pedimentos, y en el caso de las Sierras se trata, básicamente, de bloques y afloramientos (Bobillo 2018, 2019; Colombo 2011, 2013). Estas diferencias geológicas y geomorfológicas constituyen un aspecto de interés ya que las personas podrían haber implementado diferentes estrategias y operaciones para extraer y reducir las materias primas que son inherentes a cada área. Por otra parte, a partir de prospecciones sistemáticas realizadas en ambos sitios se identificaron contextos líticos con características distintas en cuanto a su distribución en el paisaje, dimensiones, densidad de artefactos y morfología (Bobillo 2019; Colombo 2013). Muestreos y excavaciones en ambas áreas de estudio permitieron recobrar conjuntos que presentaban variabilidad tecnológica y tipológica.

En función de lo expresado, y con el objeto de profundizar el conocimiento sobre las acciones individuales y colectivas y los modos de hacer en torno a la explotación de recursos líticos, en este trabajo se implementa un programa de investigación que combina la información tecno-tipológica con estudios actualísticos (experimentales). En efecto, un estudio de esta índole permite, desde una perspectiva comparativa, comprender las acciones vinculadas con la gestión de las rocas de manera integral y, a la vez, posibilita conocer la amplia gama de procesos operativos involucrados en el aprovisionamiento en canteras.

Aspectos teórico-metodológicos para pensar los contextos arqueológicos de canteras y canteras-taller

En el marco de las actividades de aprovisionamiento las personas desarrollan operaciones de talla que implican conocimientos y saberes particulares (Apel 2008). En la presente investigación se considera que las canteras y canteras-taller son sitios cuya materialidad se constituye como una huella tangible de las operaciones y decisiones individuales y/o colectivas (Leroi-Gourhan 1965; Mauss 1979). En este sentido, los materiales líticos tallados son el producto de distintos modos de trabajar las rocas (Mauss 1979; Schlanger 1990) que implicaron materiales, energías, objetos, gestos y conocimientos distintos a lo largo del tiempo (Lemonnier 1993).

Precisamente, el registro arqueológico de estos sitios no es el resultado de un solo evento que se llevó a cabo en un momento específico y que permanece invariable a través del tiempo, sino más bien el producto de una multiplicidad de actividades que se han gestado durante muchos años de explotación de recursos líticos y de construcción de paisajes sociales (Heldal y Bloxam 2008; Heldal 2009). Así, es factible suponer, que la cultura material representa un testimonio de las acciones tecnológicas y las prácticas sociales desarrolladas por los sujetos en una extensa secuencia temporal.

A través de estudios tecno-tipológicos y experimentales se puede obtener información de todo el proceso de producción de formas-base y las técnicas de manufactura aplicadas a la modificación de un material particular (Aschero 1975, 1983; Aschero y Hocsman 2004; Bucy 1974; Crabtree 1972; Hocsman 2006; Nami, 1998, 2003, 2018; Sharon 2006; Shen y Wang 2000; Shipton et al. 2009). De este modo, un programa que combine ambas técnicas de análisis posee un alto potencial informativo, ya que posibilita acceder a la multiplicidad de elecciones y procedimientos desarrollados para explotar las materias primas; considerando la diversidad de conocimientos específicos, operaciones técnicas, gestos y prácticas que se encuentran temporal e históricamente situadas (Lemonnier 1990; Schlanger 1992).

En lo referido a los casos de estudio, específicamente, la aplicación de una metodología de campo sistemática permitió analizar las diversas prácticas sociales llevadas a cabo en las áreas de canteras y canteras-taller del noroeste y centro-este de Argentina (cf.Bobillo 2017, 2018, 2019; Colombo 2011, 2013). En el marco de estos trabajos de campo se reunieron muestras representativas de materiales arqueológicos de distintos locus de actividades (núcleos, artefactos formatizados, desechos de talla y percutores) sobre los que se realizaron análisis macroscópicos y morfológicos descriptivos, siguiendo los lineamientos propuestos por Aschero (1975, 1983); Aschero y Hocsman (2004); Bayón y Flegenheimer (2004); Crabtree (1972); Inizan et al. (1999) y Martín Blanco et al. (1994). Por otra parte, se abordaron las actividades de talla y de obtención de rocas desde una perspectiva experimental, con la finalidad de evaluar diferentes técnicas, gestos corporales, esquemas de reducción, implementos y herramientas empleadas (Crabtree 1972; Nami, 1998, 2003, 2018; Sharon 2006; Shen y Wang 2000; Shipton et al. 2009).

Los casos analizados: características de las áreas de estudio

Uno de los casos aquí abordados es el de las canteras-taller de Antofagasta de la Sierra (provincia de Catamarca, noroeste de Argentina). Esta área pertenece a la región biogeográfica de la Puna (Martínez Carretero 1995), y se caracteriza por condiciones áridas y secas (Tchilinguirian y Olivera 2014), propias de un desierto de altura. Formando parte del paisaje de la región se localizan extensos mantos de rocas volcánicas que conforman depósitos de recursos líticos, utilizados intensamente desde la transición Pleistoceno-Holoceno (Aschero et al. 2002-2004).

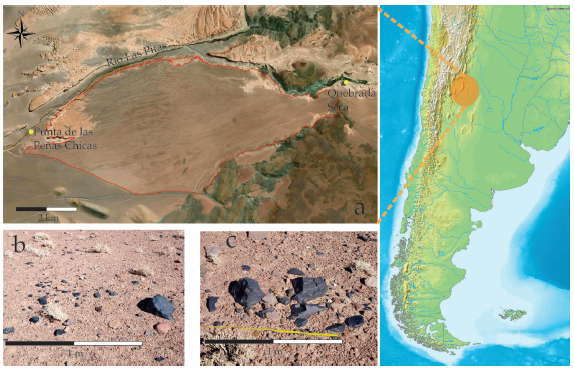

En esta área, la ocupación humana inicia alrededor de los 10.000 años AP y perdura hasta el Período de Contacto Hispano-Indígena. En este lapso, se utilizaron distintas variedades de vulcanitas para confeccionar artefactos líticos (Aschero et al. 2002-2004). En el caso específico de las canteras-taller de las localidades Punta de la Peña-Peñas Chicas y Quebrada Seca, las principales actividades de aprovisionamiento fueron la explotación de clastos de vulcanitas -transportables (guijones y guijarros) y no transportables por una persona (bloques)- distribuidos en una superficie aproximada de 17 kilómetros cuadrados (Figura 1). En el interior de este paisaje se efectuó la recolección de rocas, extracción de formas-base y manufactura de artefactos. Una vez obtenidos los recursos -clastos- y productos -núcleos, formas-base, artefactos parcial o completamente manufacturados, entre otros- se transportaron a bases residenciales y sitios logísticos situados en las inmediaciones de la zona de canteras-taller (Aschero et al. 1993-1994; Aschero y Hocsman 2011; Aschero y Martínez 2001; Bobillo 2017, 2018, 2019; Bobillo y Hocsman 2015; Hocsman 2006; Manzi 2006; Martínez 2014; Pintar 2014; Toselli 1999; entre otros).

Figure 1 Location of the study area in Antofagasta de la Sierra (Catamarca province). a. Quarries-workshop landscape. b y c. Discrete knapping areas or large nodules reduction stations.

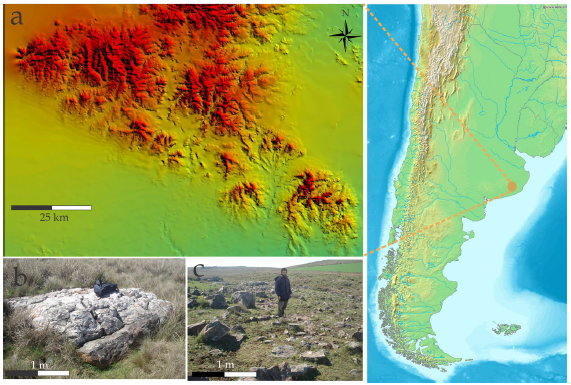

El otro caso de estudio aquí presentado se ubica hacia el centro-este de la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires. El espacio geográfico se denomina como región pampeana (sub región Pampa Húmeda) y se caracteriza por un paisaje de llanuras herbáceas, con dos grandes sistemas de sierras bajas, que funcionaron como principales afloramientos rocosos de la región. El caso que aquí nos ocupa se ubica en el centro del sistema serrano de Tandilia y presenta una gran variedad de rocas sedimentarias, entre las que se destacan las canteras de cuarcitas (Figura 2) (Bayón et al. 1999; Flegenhiemer et al. 1999).

Figure 2 Location of the study area in the central sector of Tandilia (Buenos Aires province). a. Distribution of the quarry area. b. quarrying outcrop. c. Quarry-workshop of clasts.

Estos sitios están representados por 55 contextos de extracción de rocas, a lo largo de un espacio de unos 30 por 11 kilómetros (Figura 2). Dichas canteras fueron utilizadas como puntos de obtención de las materias primas más utilizadas en el marco local y regional, alcanzando distancias de traslado de hasta 600 kilómetros, donde su empleo fue minoritario en el conjunto lítico de los sitios arqueológicos. Cabe destacar a su vez que dichas rocas se emplearon a lo largo de todo el período de ocupación de la región, entre fines del Pleistoceno y el Período de Contacto Hispano-Indígena, e incluyen sitios de aprovechamiento de clastos, filones y otros con excavaciones para obtener rocas del subsuelo, en forma de pequeñas minas con galerías a cielo abierto (Bayón et al.1999; Bayón y Flegenheimer 2004; Colombo 2011) (Figura 2).

Conocimientos específicos y modos de hacer variables en la talla de clastos

En ambos contextos de estudio, se reconoció el aprovechamiento de nódulos para el inicio de las secuencias de talla. Debido a la gran variabilidad de tamaños que estos muestran, en este trabajo se los denomina de acuerdo a la escala granulométrica de Udden-Wentworth (en Teruggi 1982), de la siguiente manera: bloques (fragmentos de roca o nódulos que superan los 25,6 cm de eje máximo), guijones (rodados cuyo eje mayor se ubica entre 6, 4 y 25,6 cm), guijarros (cuyo eje mayor oscila entre 1,6 y 6,4 cm) y guijas (con un eje mayor entre 0,4 y 1,6 cm). En función de ello, y de los análisis de campo, separamos, además, los clastos según su transportabilidad y posibilidades de ser manipulados por una o más personas, de modo que nos referimos a clastos transportables para los guijarros y guijones y consideramos como no transportables fuera de las canteras y por tanto necesarios de ser reducidos in situ a los bloques.

Clastos transportables: la talla de guijarros y guijones

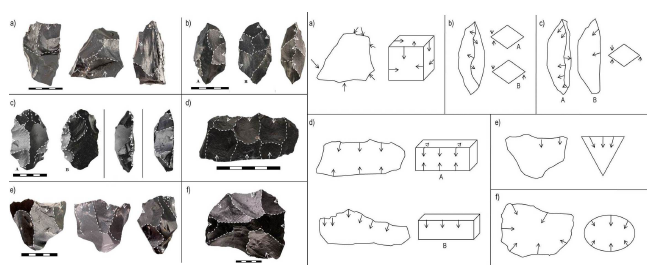

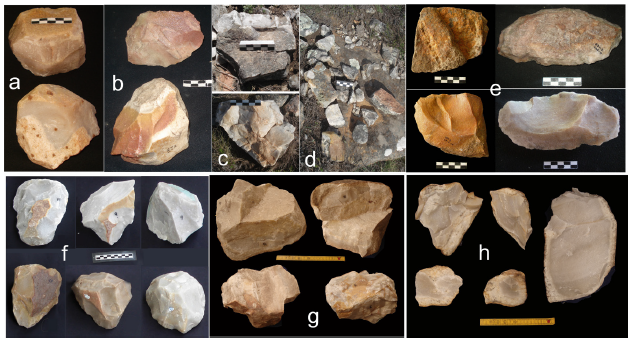

En los dos casos se logró reconocer procedimientos diversos en la reducción y extracción de formas-base de los clastos. Los distintos métodos de trabajo generaron núcleos con atributos tipológicos distintivos, entre los que se encuentran: núcleos de lascados aislados, núcleos poliédricos y globulosos, núcleos de extracciones bifaciales, núcleos piramidales atípicos, núcleos discoidales irregulares y nucleiformes (para el caso de Antofagasta de la Sierra) (Tabla 1) (Figura 3). Estas piezas se trabajaron mediante técnicas de talla simple, multifacial, bifacial y centrípeta (Aschero 1975; Boëda, 1993; Inizan et al. 1999). Además, se registraron otros métodos de trabajo que implicaron gestiones particulares de los frentes de extracción y las plataformas de percusión. El producto de la aplicación de estos métodos específicos de trabajo fueron núcleos de lascados unifaciales y bifaciales combinados y núcleos de extracciones unifaciales sobre uno o más frentes de extracción (Tabla 1) (Figura 3). Por su parte, en el caso del centro de Tandilia, si bien no se observaron formas marcadamente predominantes, destacamos las de lascados aislados, piramidales, poliédricos, bifaciales irregulares y discoidales irregulares. Algunos de estos fueron aprovechados con gran intensidad, dado que se observan técnicas de talla con apoyo y lascados sobre las plataformas de extracción cuando el núcleo alcanzaba dimensiones reducidas, a fines de extraer remanentes de materia prima de excelente calidad.

Tabla 1 Atributos tecno-tipológicos de núcleos muestreados en canteras-taller de Antofagasta de la Sierra.

| Tipo de núcleo | Forma de articulación de los lascados | n | % |

|---|---|---|---|

| De lascados aislados | Lascados unifaciales unilaterales y/o bilaterales y/o multifaciales multidireccionales | 38 | 14 |

| Bifacial (alternante) | Lascados bifaciales alternantes | 34 | 12 |

| Bifacial (no alternante) | Lascados bifaciales alternos | 17 | 6 |

| Poliédrico y globuloso | Lascados multifaciales multidireccionales | 80 | 29 |

| De extracciones unifaciales y bifaciales combinadas | Lascados unifaciales unilaterales + lascados bifaciales unilaterales | 30 | 11 |

| De extracciones unifaciales bidireccionales y unidireccionales sobre uno o más frentes de extracción | Lascados unifaciales bilaterales y/o unifaciales unilaterales | 31 | 11 |

| Piramidal atípico | Lascados multifaciales unidireccionales | 4 | 1 |

| Discoidal irregular o parcial | Lascados centrípetos | 3 | 1 |

| Nucleiforme | Lascados unifaciales unilaterales | 29 | 10 |

| Fragmento de núcleo no diferenciado | No aplica | 11 | 4 |

| Total | 277 | 100 | |

Figure 3 Antofagasta de la Sierra. Recorded cores and reduction schemes in vulcanite quarry-workshops. Left. a. Polyhedral core. b. Bifacial core. c. Combined unifacial and bifacial extraction core. d. Bidirectional extraction core from two opposing percussion platforms. e. Atypical pyramidal core. f. Irregular or partial discoidal core. Right. a. Polyhedral core. b. Bifacial core: A) Alternating bifacial extractions; B) Alternate bifacial extractions. c. Combined unifacial and bifacial extraction core: A) Lateral view of the bifacial platform with sinuous edge; B) Side view of the unifacial platform. d. Bidirectional and unidirectional unifacial extraction cores on one or more extraction faces: A) bidirectional extractions from two opposing percussion platforms; B) unidirectional extractions. e. Atypical pyramidal core. f. Irregular or partial discoidal core.

Al considerar el tipo de percusión en las variedades de núcleos registradas, la mayoría se habría trabajado por percusión directa y sostenida (Colombo 2013; Crabtree 1972; Flenniken y White 1985). En este sentido, los guijones y guijarros utilizados como formas-base habrían tenido pesos no superiores a los cinco o diez kilogramos (Tabla 2), lo que posibilitó no sólo recolectar y transportar las piezas por el paisaje, sino también manipularlas como parte de una percusión a mano libre (pueden verse detalles experimentales sobre este punto en el final del apartado). Entonces, la naturaleza manipulable de la mayor cantidad de núcleos que conforman la muestra, como así también de las lascas nodulares utilizadas como soportes, habría permitido distintos tipos de gestión como parte de un debitage simple (sensuInizan et al. 1999), lo que generó, a su vez, diferentes cadenas operativas productoras de lascas (sensuMartín Blanco et al. 1994) (Tabla 1). Precisamente, la diversidad de núcleos registrada refleja habilidades, conocimientos y experiencias prácticas particulares de los individuos que participaron en las actividades de aprovisionamiento.

Tabla 2 Dimensiones y pesos de una muestra de núcleos y bloques del área de canteras-taller de Antofagasta de la Sierra.

| Núcleo/bloque | Longitud (cm) | Ancho (cm) | Espesor (cm) | Peso (Kg) |

|---|---|---|---|---|

| Núcleo de lascados aislados | 9,6 | 10,7 | 8,7 | 1,71 |

| Núcleo de lascados aislados | 12,2 | 13,6 | 9,5 | 1,71 |

| Núcleo bifacial | 14,7 | 7,2 | 5,2 | 0,5 |

| Núcleo bifacial | 10,5 | 5,9 | 2,8 | 0,2 |

| Núcleo discoidal | 15,1 | 11,5 | 6,3 | 0,89 |

| Núcleo poliédrico | 19,2 | 10,1 | 7,97 | 4,17 |

| Núcleo poliédrico | 14,3 | 19,8 | 9 | 3,06 |

| Núcleo poliédrico | 20 | 29 | 34 | 24,32 |

| Nucleiforme | 8,6 | 15,7 | 2,4 | 0,46 |

| Nucleiforme | 11,1 | 27,5 | 10,6 | 3,81 |

| Nucleiforme | 14,5 | 20 | 7,1 | 2,85 |

| Bloque de referencia 1 | 25 | 29 | 16 | 17,15 |

| Bloque de referencia 2 | 26 | 28 | 19 | 14,33 |

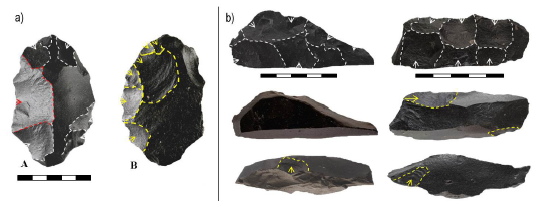

En el caso de Antofagasta de las Sierra, un aspecto a tener en cuenta de los núcleos con extracciones unifaciales y bifaciales combinadas y núcleos de extracciones unifaciales bidireccionales y unidireccionales sobre uno o más frentes de extracción es el de la preparación de planos y/o superficies para obtener determinados productos. En relación a esto, se debe considerar que la configuración de estos núcleos no se asemeja a ninguno de los métodos de preparación de núcleos y de extracciones predeterminadas (Inizan et al. 1999); sino que presentan preparaciones y formas de gestión que podrían haberse ajustado a la búsqueda de formas-base con atributos dimensionales y morfológicos específicos. Entre los casos registrados con este tipo de procedimientos se encuentran, por un lado, núcleos de extracciones unifaciales y bifaciales combinadas que presentan retoques de preparación de un plano para obtener una lasca con determinadas características (Figura 4a). Del mismo modo, en el centro de Tandilia, parecen haberse seguido diversas estrategias tecnológicas en cuanto a la formatización de núcleos, cuando se partió de rodados-guijones. Por un lado, existen clastos de los que se extrajeron unas pocas lascas antes de ser descartados, lo que se observa en forma de núcleos de lascados aislados, poliédricos parciales y pseudopiramidales. En ellos, luego de un descortezamiento incompleto, se aplicaron lascados en los sectores del clasto que exponían materia prima de mejor calidad, lo que indica que en la secuencia de talla el descortezamiento total no fue un requisito obligatorio.

Figure 4 Antofagasta de la Sierra. Preparation of cores for knapping. a. Combined unifacial and bifacial extraction core: retouches of preparation of the percussion platform (yellow discontinued lines) and extracted flakes (red discontinued line). b. Unifacial bidirectional extraction cores from two opposing percussion platforms: in yellow discontinued lines are represented retouches of preparation of the percussion platform.

Por otro lado, se documentaron núcleos de extracciones unifaciales bidireccionales y unidireccionales sobre uno o más frentes de extracción que presentan una organización de las extracciones sobre frentes de extracción cortos y anchos (Figura 4b) y, en algunos especímenes, se registraron acciones de preparación de las plataformas de percusión mediante retalla (sensuAschero 1975, 1983). Al respecto, se debe considerar que se reconocieron desechos de talla y núcleos que presentan retoques complementarios de preparado del borde de extracción y regularización del frente de extracción. Estas acciones podrían asociarse con procedimientos de configuración de planos y superficies de lascado. Asimismo, lascas de esquina u hombro de núcleos, lascas de flanco de núcleo y lascas de tableta de núcleo indicarían el acondicionamiento y mantenimiento de las plataformas de percusión y frentes de extracción en núcleos con determinadas características (cf.Bobillo 2019; Bobillo y Aschero 2019). A partir del hallazgo de piezas con estos atributos tipológicos distintivos, entonces, es evidente que las personas realizaron diferentes elecciones de acuerdo al producto que deseaban obtener. Dichas elecciones se enmarcaron en programas y proyectos específicos (Lemonnier 1992) e implicaron esquemas operativos particulares (Apel 2008).

En estos sitios, una importante cantidad de los materiales de superficie está conformada por lascas de descortezamiento, nódulos probados y núcleos manufacturados sobre clastos como forma-base (Figura 5 a, b, c y d). En relación a las tareas de testeo y descortezamiento, es común observar grandes lascas, en las que, junto con la corteza, se arrastraron importantes porciones de materia prima utilizable. En distintas ocasiones, éstas han sido aprovechadas como lascas nodulares, pues se extrajeron lascas útiles de los remanentes de materia prima de sus caras ventrales (Figura 5e).

Figure 5 Comparison of archaeological (top) and experimental (bottom) materials. a y b. Tested and partially debarked clasts. c, d y g. Large debris debarking. e y h. Debarking flakes with remnants of raw material, used as nodular flakes on their ventral face. f. Comparison of cores on experimental and archaeological clasts (El Guanaco site).

Bloques no transportables o inamovibles para una sola persona

En ambos casos de estudio se registraron eventos de explotación y reducción de grandes bloques que, debido a sus pesos y dimensiones, requirieron del trabajo en el lugar. Además, en ocasiones, estos se encontraban enterrados o semienterrados en las canteras, por lo que debieron realizarse tareas de limpiezas del terreno y excavación que habrían demandado la participación de varias personas trabajando en conjunto (cf.Bobillo 2019; Bobillo y Aschero 2019; Colombo 2011, 2013).

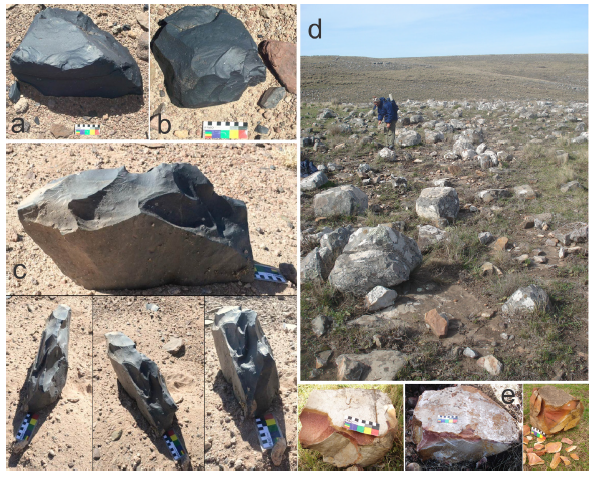

En el caso de las canteras-taller de Antofagasta de la Sierra, se registraron grandes núcleos de lascados aislados y poliédricos (Tabla 2) (Figura 6a y b). En la Tabla 2, particularmente, se observa el caso de un núcleo poliédrico cuyo espesor alcanza los 34 centímetros y pesa 24 kilogramos. Si se tiene en cuenta que en el área de canteras-taller se hallaron bloques facetados que alcanzan los 60 o 80 centímetros en sus ejes longitudinales mayores (Figura 6a), es factible que el peso de dichas piezas dificultara la movilización o el transporte por parte de un solo individuo.

Figure 6 Antofagasta de la Sierra. Large cores in quarry-workshops. a y b. Polyhedral cores with multifacial and multidirectional management of extractions. c. Bifacial core with alternating extractions. d y e. Large blocks in Tandilia quartzite quarries.

Teniendo en cuenta lo anterior, la explotación de los grandes bloques habría requerido de estrategias de manipulación y rotación a medida que avanzaba la secuencia de reducción, lo que habría demandado la cooperación de varios agentes. Prueba de la movilización de estas grandes piezas son núcleos cuyos negativos de lascados se encuentran enterrados o parcialmente sepultados. Pero además del trabajo multifacial y multidireccional de estos grandes bloques, gestos técnicos y posturas particulares se habrían adoptado para la extracción de lascas mediante una talla bifacial (Figura 6c). En efecto, las personas habrían utilizado técnicas de percusión de bloque contra bloque o de arrojado de percutor -entre otras- sobre bloques que yacían inmóviles (Crabtree 1972; Flenniken y White 1985; Shen y Wang 2000; Colombo 2013 -véanse detalles en apartado sobre experimentación-). No obstante, se habría requerido un trabajo de mayor precisión para reducir bloques mediante talla bifacial. La aplicación de esta técnica habría implicado un manejo cuidadoso del objeto y una secuencia ordenada de extracción de lascas.

Del mismo modo, en los contextos del centro de Tandilia se registraron extensos afloramientos compuestos por grandes bloques. Sobre estos se observan grandes negativos de lascado que pudieron emplearse para la obtención de lascas y lascas nodulares. En función de ello, en el siguiente apartado se describen aproximaciones experimentales orientadas a comprender distintas técnicas y herramientas potencialmente empleadas en su fragmentación.

Experimentación sobre técnicas y herramientas empleadas en la fragmentación de clastos y grandes bloques

Describiremos aquí una perspectiva experimental sobre la explotación de clastos y la confección de núcleos, así como las técnicas de fragmentación inicial de grandes bloques. Si bien esta fue desarrollada originalmente para el caso de las canteras de cuarcitas del centro de Tandilia, se utilizó como base para ambos casos de estudio, por lo que permitió observar ciertos patrones comunes. El objetivo se orientó a realizar observaciones que ayuden a comprender el comienzo de la secuencia de reducción, poniendo especial énfasis en las tareas de testeo, descortezamiento y formatización inicial de núcleos, así como las técnicas de fragmentación de grandes bloques. Este abordaje permitió también realizar observaciones sobre distintos gestos técnicos relativos a la percusión, el empleo de diversos percutores, las cantidades y pesos de desechos generados y sus dispersiones (véase mayor desarrollo en Colombo 2013).

Las experiencias de talla se llevaron a cabo tanto con guijones como con grandes bloques no transportables por una persona (en total se utilizaron 25 clastos de cuarcitas del cauce del Ao. El Diamante, situado en el centro del área de canteras de las Sierras de Tandilia). En este punto debemos aclarar que si bien las materias primas de ambas localidades presentan diferencias físicas, texturales, en el tipo de corteza y otros aspectos que influyen en la talla, podemos afirmar que no las hay en cuanto a la forma, granulometría y yacencia de los clastos en las canteras. Por ello, si bien la experiencia se realizó con materias primas de una de las dos áreas y en un futuro deberá constatarse con la otra, en base a la experiencia de los autores en la talla de ambas, nos permite decir que la gran mayoría de las observaciones experimentales pueden extenderse a los dos contextos.

Siguiendo la metodología planteada en Bradbury y Carr (1995), para el trabajo experimental, se registraron las medidas y formas originales, la forma de las aristas y los ángulos y las observaciones macroscópicas que podían realizarse mediante una apreciación externa, tanto para los clastos como para los percutores y otras herramientas empleadas (véanse detalles específicos en Colombo 2013).

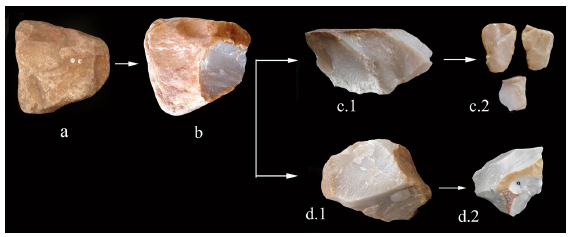

En cuanto al trabajo de nódulos (principalmente guijones), las tareas de talla se orientaron a analizar los primeros momentos de las cadenas operativas de su reducción, siendo dos los productos finales hacia los que se orientó la talla: las lascas y los núcleos formales. Estos productos resultan de particular interés para los dos casos ya que son identificados como los principales ítems de exportación, hacia otras locaciones arqueológicas de ambas regiones. En cuanto a la obtención de lascas, estas se extrajeron a partir de clastos parcialmente descortezados, sin generar núcleos de una forma en particular. Por otro lado, se confeccionaron núcleos, con morfologías previamente definidas en base a las características del clasto y las plataformas generadas durante los primeros lascados de descortezamiento. De esta manera, en base a las dimensiones y características de los clastos y el encadenamiento de las tareas de testeo, descortezamiento y formatización, se siguieron distintas secuencias de manufactura. En clastos pequeños, así como en los medianos en los que se observaba buena calidad de la materia prima en toda su superficie a causa de una corteza muy fina, se generaron plataformas de percusión desde los primeros lascados de descortezamiento. Esta talla tuvo el fin de obtener lascas sin buscar una forma de núcleo definida, o bien, de dar forma inicial al núcleo a la vez que se extraía la corteza (Figura 7).

En cambio, en los clastos medianos o grandes en los que no se observaba la calidad de la materia prima, cuando la intención fue configurar un núcleo formal, debieron aplicarse golpes de descortezamiento en distintos sectores del clasto para testear las cualidades de la roca y los espesores de las cortezas; es decir, fue necesario un descortezamiento parcial para luego dar forma al núcleo. Sin embargo, para la obtención de lascas no fue necesario seguir estos pasos, ya que luego del primer lascado de prueba, se pudo comenzar la obtención de lascas, repitiendo los pasos b; c.1 y c.2 de la Figura 7. En este sentido, pensamos que muchos de los núcleos analizados en ambos casos de estudio pueden responder a secuencias observadas desde la experimentación. Por un lado, los núcleos de lascados aislados y los pseudo formales podrían ser pensados según la extracción de lascas sin una búsqueda de formatización definida ni la necesidad de un descortezamiento total previo. Por otra parte, la presencia de núcleos formales (piramidales, bifaciales, discoidales, etc.) podría vincularse con la segunda estrategia en la que la corteza y la buena calidad de la materia prima en todas la superficie de clastos medianos, brinda la posibilidad de dar una forma determinada a la pieza a medida que se va quitando la corteza y obteniendo lascas útiles.

Figure 7 Sequence followed by small to medium-sized nodules with good quality raw material throughout the surface. a. natural clast. b. Testing. c.1. Core obtained with no particular formatization intention (in this case from isolated flakes). c.2. Some of the flakes obtained. d.1. Formal core preformation while debarking the nodule. d.2. Formal core obtained.

Un tema que interesa destacar a partir del análisis experimental, es que inicialmente las distintas tareas seguidas durante el proceso de talla se pensaron como acciones separadas, discretas y progresivas; es decir, primero se testearía el clasto, luego se quitaría la corteza y finalmente se daría forma al núcleo. Sin embargo, dichas actividades se fueron realizando prácticamente en forma conjunta. De esta manera, si bien se separó con claridad una primera serie de golpes de descortezamiento de un segundo nivel de formatización, la preforma de los núcleos quedó planteada desde los primeros golpes para limpiar la corteza (Figura 5f). En cuanto a su extracción, los primeros lascados suelen requerir la aplicación de golpes fuertes, puesto que se comienza atacando aristas redondeadas, en ocasiones con ángulos relativamente abiertos. Ello generó lascas grandes y espesas, con bulbos pronunciados que arrastran amplios remanentes de materia prima de buena calidad. Pensamos que estas lascas pueden considerarse similares a las mencionadas previamente como lascas de descortezamiento utilizadas como lascas nodulares en su cara ventral (Figura 5h). Por ello, la remoción de dichas lascas de todas las caras de un clasto reduce considerablemente la materia prima aprovechable. En función de ello, en nuestra experiencia el descortezamiento total no resultó conveniente, y menos aun cuando se trabajó con rocas pequeñas y medianas con cortezas finas (en algunos casos midieron un milímetro). En este sentido parece más adecuado pensar la etapa de remoción de corteza de forma más selectiva que total.

En relación a los tipos de desechos experimentales, resulta evidente que los productos de descarte más voluminosos y pesados, son los relacionados con los momentos iniciales de manufactura, es decir las primeras lascas de descortezamiento (Figura 5g). A ellos deben sumarse fragmentos de clastos compuestos por materia prima de mala calidad; así como también los núcleos que se abandonaron tras unos pocos lascados debido a su escasa cantidad de materia prima aprovechable. Este hecho resulta interesante para pensar las actividades realizadas en los contextos bajo estudio, ya que como se mencionó anteriormente, grandes cantidades de desechos superficiales y recuperados en excavaciones son comparables con los generados durante la experiencia.

Desde el punto de vista de las posturas y los gestos corporales, la experimentación nos permitió observar diversas acciones vinculadas a la aplicación de la fuerza y el control de los golpes dados sobre la roca. En este sentido, se probaron percutores de distintos tamaños y pesos (entre 700 gramos y 3,200 kilogramos) y los clastos fueron apoyados en el suelo blando (pasto), sobre una superficie elevada (en este caso un tronco u otro bloque) y sobre la pierna del tallador. Los percutores fueron tomados con una mano, con dos o lanzados sobre el nódulo. De la combinación de estas variables surgieron las diferentes prácticas de talla aplicadas sobre los clastos utilizados (Figura 8). Así, siempre resultó necesario aplicar golpes fuertes para extraer las primeras lascas de descortezamiento. Esto fue especialmente conveniente con los clastos más grandes, con ángulos muy abiertos o con aristas redondeadas. Para ello la roca fue apoyada en el suelo o sobre una superficie elevada y se dieron golpes reiterados con el percutor tomado con ambas manos o bien arrojándolo. Dichos gestos, a pesar de que implican menor control sobre la dirección y punto de impacto del golpe, posibilitan descargar mucha fuerza. Una vez creada la plataforma o ante clastos de menor porte, se optó por apoyarlos en el suelo o sobre la superficie elevada, pero el percutor se aferró con dos manos de modo de lograr golpes fuertes y más controlados.

Figure 8 Different combinations of hammerstone, nodule support and technical gestures. a. Hammer launching. b y c. Two-handed percussion (elevated and floor support). d. One-handed percussion with floor support. e. Leg support and free hand. f. Block on block. g. Use of hammerstones sleeves. h. Use of lithic wedges. i. Thermal shock.

Por otra parte, los clastos de tamaños reducidos o núcleos en formación fueron tallados apoyados en el suelo, con un percutor más pequeño y tomado con una sola mano o bien sobre la pierna del tallador o incluso en el aire, solo sostenidos con la mano. Estas opciones son las que permiten menor fuerza y a la vez mayor control del impacto. Finalmente, se hicieron pruebas con el gesto técnico conocido como bloque contra bloque (Shen y Wang 2000) (Figura 8). En cuanto a esta técnica, pudo observarse que solo fue conveniente en casos en que el clasto a tallar tuviera forma alargada y aplanada, de modo que se lo podía tomar cómodamente para golpearlo. De esta manera, habría sido conveniente y utilizable en distintas ocasiones solo en los contextos de Antofagasta de la Sierra, ya que los afloramientos de Tandilia suelen presentar clastos subrectangulares-subcúbicos o subredondeados, que dificultan su prensión y aplicación de las cantidades de fuerza necesaria para esta técnica, lo que genera golpes fallidos, astillamientos y charnelas.

Por último, con respecto a la explotación de grandes bloques no transportables (véanse ejemplos arqueológicos en Figura 6d y e), la experimentación se centró en las técnicas y herramientas necesarias para su fragmentación inicial. Para ello se testeó el empleo de percutores duros, de mayores dimensiones y pesos que los utilizados en el caso de los rodados (entre 1 y 10, 300 kilogramos). Asimismo, en base a otros datos arqueológicos, etnográficos y de observaciones de campo realizadas en el marco de las canteras bajo estudio (cf. Colombo 2013), se probó experimentalmente el uso de fuego, cuñas y percutores enmangados (Figura 8). En líneas generales podemos decir que a partir de la experimentación se observaron notorias diferencias en el tamaño, tipo y dispersión de los desechos generados, así como en el tipo de técnica corporal necesaria.

En cuanto a la percusión, las experiencias revelaron la necesidad de emplear percutores de materias primas muy duras (granitoides y diabasas), así como también clastos de gran peso (alrededor de los 10 kilogramos) de las mismas materias primas que se tallan. Estos datos son corroborados con hallazgos arqueológicos superficiales y de excavación de ambos contextos (Bobillo 2019; Colombo 2013). Las técnicas corporales revelaron gestos que permitieran el empleo de mucha fuerza y menor control de la misma, como el arrojado de los percutores o su empleo con dos manos. Dichas formas de uso y en especial su reiteración generan el machacado de las superficies y la impronta de múltiples conos de percusiones fallidas. En ocasiones se obtuvieron lascas de grandes tamaños, mientras que, en otras, luego de la reiteración de golpes, una vez que se logró fracturar la superficie, se dispersaron distintos fragmentos internos de características variables, astillados, en forma de conos hertzianos rotos, lascas adventicias, frentes machacados con múltiples charnelas y distintos fragmentos difíciles de clasificar, pero muy comúnmente observados en los contextos bajo estudio.

Al considerar el empleo del fuego como técnica para la fragmentación de rocas, las pruebas realizadas no pudieron aplicarse a ambos contextos, ya que estas son propias de cada materia prima. Por ello en esta ocasión solo nos limitaremos a mencionar que los diferentes tiempos de exposición de los bloques de cuarcitas al calor, solo resultaron útiles en un rango de tiempo cercano a los 15 minutos, ya que excedido el mismo, el shock térmico incidió de forma negativa en la fractura de la roca. De todos modos, si bien no es este el espacio para ampliar las características de la experiencia (pueden verse detalles en Colombo 2013), mencionaremos que su empleo adecuado facilitó la fractura inicial de los grandes bloques testeados, sin la necesidad de aplicación de grandes golpes que, como fue dicho anteriormente, generan múltiples conos fallidos que inutilizan amplios sectores de materia prima sobre la cara de los bloques.

Finalmente, el empleo de cuñas se aplicó a los clastos con presencia de fisuras y grietas naturales. Estas fueron de dos tipos: madera y piedra. Si bien su prueba fue muy preliminar, arrojó resultados positivos a la hora de fracturar inicialmente grandes masas de piedra. Pensamos que evaluar la aplicación de esta técnica permitió comprender distintos casos arqueológicos detectados en ambas regiones, principalmente en Tandilia, donde comúnmente se observan extracciones de frentes de filones y bloques no transportables que siguen líneas de diaclasas y fisuras naturales (Figura 8).

Discusión y conclusiones

El principal resultado que surgió de este análisis, es la diversidad de técnicas y métodos utilizados para trabajar las materias primas en canteras y canteras-taller. Precisamente, en base a los estudios realizados se logró identificar la representación variable que tienen las prácticas y los distintos conocimientos específicos abocados a trabajar las rocas (Mauss 1979). En este sentido, los atributos tipológicos de los núcleos recuperados en canteras del noroeste y centro-este de Argentina poseen semejanzas, sobre todo al considerar la explotación de grandes objetos para la extracción de formas-base. Los datos obtenidos a partir del trabajo experimental constataron que se utilizaron técnicas de trabajo similares en ambos casos de estudio (lanzado de percutor, percusión con dos manos, percusión con una mano y apoyo en el suelo, apoyo en la pierna y mano libre y bloque contra bloque), lo que refleja una diversidad de saberes que abarcaron distintos gestos, energías y técnicas de talla de aplicación común en los contextos de canteras.

Por su parte, es importante destacar los aportes que el enfoque experimental realizó a las observaciones y análisis tecno-tipológicos. Si bien estos últimos permitieron conocer la diversidad de procedimientos utilizados para manufacturar o tallar las rocas, y las elecciones y decisiones que los agentes realizaron en el marco de sus actividades de obtención, a través de la reproducción y replicación experimental fue posible plantear hipótesis, proposiciones y suposiciones sobre el conocimiento técnico y las conductas de las personas (Nami 1997-98, 2018). Así, ciertas técnicas de trabajo, gestos corporales, posibles esquemas de reducción y objetos implementados fueron explorados y se lograron reconocer mediante el trabajo experimental en canteras (Crabtree 1972; Nami 1998, 2003, 2018; Sharon 2006; Shen y Wang 2000; Shipton et al. 2009).

En relación a las técnicas aplicadas para la reducción de núcleos, particularmente, tanto en las canteras-taller de Antofagasta de la Sierra como en las canteras de cuarcitas del centro de Tandilia se trabajaron rocas mediante talla simple, multifacial, bifacial y centrípeta. Esto se sustenta por el hallazgo de núcleos de lascados aislados, poliédricos, bifaciales, piramidales y discoidales en contextos líticos de ambas regiones. Asimismo, en ambos casos se desarrollaron procedimientos para extraer lascas nodulares desde bloques de gran tamaño que sirvieran como núcleos para la extracción de lascas grandes, medianas y pequeñas. De este modo, las semejanzas documentadas señalan que existieron gestos y modos de manipular las rocas similares (Geneste 1991; Inizan et al. 1999; Lemonnier 1992). Dichas prácticas implicaron intencionalidades operativas específicas (sensu De Certau 1998, citado en Dant 2005) en el tratamiento de las plataformas de percusión y la organización de los lascados en los núcleos.

Ahora bien, tanto en el caso del noroeste como en el centro-este de Argentina se observaron diferencias en las materialidades que denotarían tradiciones tecnológicas particulares en cada región. En el caso de los contextos líticos de Antofagasta de la Sierra, por ejemplo, se reconocieron núcleos de lascados unifaciales y bifaciales combinados y núcleos de extracciones unifaciales sobre uno o más frentes de extracción que son exclusivos de esta localidad de la Puna Argentina. Aunque hasta el momento se desconoce la profundidad temporal que presentan, la producción de los mismos se asocia a contextos líticos de cazadores-recolectores, denotando objetivos específicos y modos de hacer particulares en torno al aprovisionamiento lítico en canteras-taller.

Por otra parte, en las canteras de cuarcita del centro-este se documentó procedimientos técnicos abocados a preparar núcleos para las tareas de reducción, por ejemplo, a través de actividades de descortezamiento, ausentes en canteras-taller de Antofagasta de la Sierra. También el uso de técnica de apoyo para trabajar objetos pequeños es algo que se dio particularmente en las canteras de cuarcita. Así, este conjunto de acciones específicas en cada región demuestra un saber hacer de las personas (Leroi-Gourhan 1943, 1965, 1993), en donde las estrategias de reducción habrían implicado percepciones y formas de trabajar los ángulos, dimensiones, superficies, convexidades y secciones de las piezas de acuerdo a modelos ideales y esquemas operatorios que guiaron la acción (Armentano 2012).

Por último, se destaca el trabajo de grandes bloques de materias primas en canteras de Antofagasta de la Sierra y del centro de Tandilia. Para la realización de esta tarea habría sido necesario desarrollar una estrategia de trabajo colectivo entre varias personas para exponer, girar y manipular los bloques. Así, los procedimientos empleados para manejar los recursos líticos habrían implicado acciones no solo individuales sino también grupales, abarcando operaciones organizadas en razón de un aprovisionamiento cooperativo (Goren-Inbar 2011).

Teniendo en cuenta lo expresado hasta aquí, en los sitios donde se efectuaron actividades de aprovisionamiento, los objetos se encontraron implicados en prácticas individuales y colectivas que fueron culturalmente adquiridas y materializadas en el transcurso de las actuaciones diarias (Dant 2005). Reconocer al registro lítico como la expresión de dichas prácticas posibilita incorporar una dimensión social de la tecnología lítica vinculada con la obtención de recursos y manufactura de productos en canteras y canteras-taller; donde las relaciones entre las personas y las cosas no se entablaron como algo pasivo y unidireccional; sino, más bien, como un vínculo dinámico y multidireccionado. Puntualmente, tanto un análisis tipológico detallado como un abordaje experimental, nos ayudan a comprender que dichos sitios son lugares socialmente construidos, mediados por actividades particulares, realizadas por agentes con conocimientos específicos social e históricamente situados. Así, gestos, técnicas, posturas corporales y esquemas técnicos de transformación de las materias primas fueron llevados a la práctica, reproducidos, enseñados y transformados a lo largo del tiempo, generando productos muy específicos, que hoy vemos como registro arqueológico.

San Miguel de Tucumán, 27 de enero de 2023