A la memoria de la Dra María Estela Mansur

(1954-2022)

Antropóloga y Arqueóloga argentina

Introducción

En este trabajo se plantea una breve síntesis histórica- no exhaustiva- de los trabajos de análisis funcional de instrumentos líticos de base microscópica realizados en la Sudamérica hispano parlante. A propósito de una reflexión de la disciplina, en algunos casos haremos “una arqueología” y/o una “etnografía” de la arqueología. En algún punto es un ejercicio por entender las condiciones y discursos que posibilitaron la emergencia de una línea de investigación, la traceología, que de manera indisoluble se relaciona con las historias de las arqueologías de los distintos países de habla castellana que integran el cono sur.

Bibliografía y entrevistas a investigadores sudamericanos dedicados al tema han sido las fuentes principales de nuestra investigación, por lo cual agradecemos enormemente el compromiso de las y los arqueólogos. Así, partiendo de esas dos fuentes de datos y con enfoques distintos proponemos discutir el estado de la cuestión en torno a este tema, considerando:

a) Por un lado, las tendencias bibliométricas de publicación de resultados traceologicos. Este tipo de análisis es utilizado en la disciplina arqueológica desde larga data para entender las tendencias y formas en las que los resultados de las investigaciones arqueológicas se han desarrollado (e.g., para Argentina: Laguens y Bonnin 1984-85; Flegenheimer y Bellelli 2007; Bonnin y Soprano 2011; Kligmann y Ramundo 2014; Kligmann, D. y G. Spengler 2016; Grana y Fernández 2018, entre otros). En particular para la región que estudiaremos, nuestro punto de partida es el trabajo de Mansur et al. (2014), donde los autores presentan un listado preliminar de las publicaciones desde principios de los años setenta hasta el 2011. A este listado bibliográfico sumaremos la recopilación propia de trabajos que se han sumado a partir de 2012, (incluyendo especialmente tesis de licenciatura y doctorales, o informes que no han sido publicadas) que han surgido de las e ntrevistas a las y los autores, que se suman a los periodos considerados por Mansur y otros.

b) Por otro lado, se analizarán las producciones publicadas junto con entrevistas realizadas a referentes de cada país para entender cómo, a través del tiempo, surgieron similitudes y diferencias en los desarrollos y enfoques metodológicos de la traceología llevados adelante sobre contextos arqueológicos sudamericanos, por investigadores sudamericanos (formados inicialmente en Europa y EEUU y más tarde en sus países de origen). Se abordará la discusión sobre como las formas de hacer arqueología en distintos países ha influenciado las trayectorias de las y los investigadores que se han dedicado a esta línea de trabajo, en tanto ello nos permita entender como la traceología se ha convertido en una línea de investigación con desarrollo dispar en Sudamérica. En particular, abordaremos además una cuestión que a priori parecería poco tener que ver con el análisis funcional y es el género de quienes realizan estos estudios en esta región del mundo. A través de historizar el vínculo entre este tipo de análisis, los linajes, y el desarrollo de la arqueología presentaremos información que señala un sesgo de género de quienes se han dedicado a llevar adelante estos trabajos en los últimos años y/o lo hacen actualmente.

Una aclaración para la lectura es que los términos análisis funcional y traceología se usaran como sinónimos para no usar repetidamente uno sólo, aunque reconocemos que “use-wear analysis” (o análisis funcional) suele analizar un tipo de huellas (las de uso) y se puede realizar desde el método traceológico. Sin embargo, la traceología (ya desde Semenov) estudia también las huellas ‘tecnológicas’ (de manufactura, de técnicas y métodos de talla), huellas de enmangue, huellas de transporte y huellas tafonómicas por lo que debe aclararse que es algo más completo.

Finalmente, una vez valorados los dos tópicos anteriores, se propone una recapitulación de cuáles serían las líneas en desarrollo y sus matices. Realizaremos una reflexión sobre las perspectivas a futuro de este tipo de análisis y el impacto que esperamos tenga sobre los análisis líticos en los años por venir.

Arqueografías: trayectorias de los estudios traceologicos en Sudamérica

Con la traducción al inglés del libro de S. A. Semenov se sentaron las bases relativas al concepto de las huellas de uso en los instrumentos líticos prehistóricos y se caracterizaron las mecánicas responsables de la formación y modificación de los filos/superficies activas de los utensilios como principales indicadores de la función que desempeñaron en el pasado (Semenov 1964).

Ya durante los años setenta el término análisis funcional se encontraba circulando en la comunidad de arqueólogos y fue en Vancouver (Canadá) en 1977, en la “Conference on lithic use-wear analysis”, donde se da inicio a la consolidación de una nueva manera de acercarse al estudio de los materiales en piedra.

Desde los años ochenta comienza un derrotero lento pero ininterrumpido y creciente de trabajos utilizando este recurso de investigación, al que se irán a sumar en los años noventa el análisis de residuos (e.g., Christensen et al.1992; Fullagar 1993; Thomas 1993) y la utilización de nuevas técnicas microscópicas de observación, registro y análisis de resultados. Se amplió el escenario estudiando diversas materias primas, contextos y cronologías, para luego iniciar el estudio de huellas también en restos óseos, cerámica y metal (e.g., Anderson Gerfaud 1980, 1981, 1983; Barton and White 1993; Bertrand 1999; d’Errico and Giacobini 1985; d’Errico 1993; Évora 2007; Donahue 1988; González and Ibáñez 1994; González and Ibáñez 1993; Lemorini et al. 2005; Lammers-Keijsers 2008; Moss 1983; Plisson 1985; Sidéra and Legrand 2006; Semenov 1964, 1981; Unger Hamilton 1988).

En este escenario internacional comienzan a aparecer los primeros trabajos que estudian contextos sudamericanos y a ellos nos referiremos a través del estudio de los trabajos publicados e inéditos. El estudio bibliométrico referido a los resultados de investigaciones que consideraron el análisis funcional de instrumentos líticos analizará un universo de 360 publicaciones para el periodo 1970-2021.

Incluimos en nuestro listado las publicaciones del trabajo de Mansur et al. (2014) que recopila 173 trabajos, ya mencionados más arriba, a los que sumamos 52 para ese rango temporal, producto de nuestros relevamientos, que surgen de la revisión de trabajos donde, por ejemplo, en su interior se realizó algún tipo de abordaje desde la traceología. Por otro lado, sumamos 135 publicaciones producto de la revisión de 23 publicaciones periódicas, sudamericanas y europeas entre 2012 y 2021 (con un total de 309 volúmenes explorados en busca de trabajos sobre traceología). Dado que nos encontramos al inicio de 2021, la mayoría de las revistas periódicas aún no tenían publicado su primer volumen. A este listado, se suman tesis de licenciatura, doctorado e informes de proyectos de investigación, disponibles en línea en Internet.

A los fines de poner a disposición el listado de referencias bibliográficas completas recopilado, se ha dispuesto el mismo en un repositorio de acceso abierto pensando en que pueda ser revisado y completado por especialistas, dado que las restricciones de tiempo no nos han permitido ampliar la muestra en este momento. Dicho listado se encuentra en el Repositorio Digital Suquía, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (1).

En particular este universo de publicaciones nos permite analizar, entre otros aspectos:

1.- Cantidad de artículos por año para entender las tendencias sobre crecimientos y decrecimientos de estos estudios.

2.- La cantidad de trabajos por año y país, a los fines de ilustrar las disparidades entre estas líneas de investigación, que luego vincularemos a las historias locales.

3.- La cantidad de trabajos por año y por género de los y las autoras. En particular para aquellos trabajos de más de un autor, donde fue posible conocer cuál de ellos o ellas fue el analista se consideró ése como el género representante del trabajo. De lo contrario, se sumaron los géneros de todos los autores.

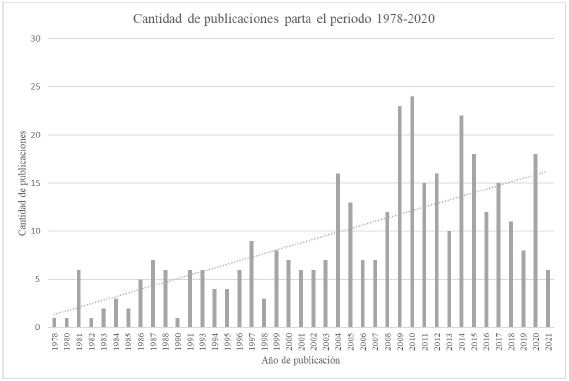

En este sentido, realizando un análisis cuantitativo (Tabla 1 y Figura 1) se ha podido observar que históricamente ha habido un crecimiento sostenido del número de publicaciones, aunque con altibajos, observándose el máximo para el decenio entre 2004 y 2014 con un promedio de 15 publicaciones anuales, para observar una baja que parecería ser la tendencia en los últimos años, siendo el promedio unas 13.66 publicaciones entre 2015 y 2020, aunque la tendencia si se analiza todo el periodo 1970-2021 es de crecimiento sostenido.

Tabla 1 Cantidad de trabajos de análisis funcional en Sudamérica por año.

| Año | Cantidad de publicaciones |

|---|---|

| 1978 | 1 |

| 1980 | 1 |

| 1981 | 6 |

| 1982 | 1 |

| 1983 | 2 |

| 1984 | 3 |

| 1985 | 2 |

| 1986 | 5 |

| 1987 | 7 |

| 1988 | 6 |

| 1990 | 1 |

| 1991 | 6 |

| 1993 | 6 |

| 1994 | 4 |

| 1995 | 4 |

| 1996 | 6 |

| 1997 | 9 |

| 1998 | 3 |

| 1999 | 8 |

| 2000 | 7 |

| 2001 | 6 |

| 2002 | 6 |

| 2003 | 7 |

| 2004 | 16 |

| 2005 | 13 |

| 2006 | 7 |

| 2007 | 7 |

| 2008 | 12 |

| 2009 | 23 |

| 2010 | 24 |

| 2011 | 15 |

| 2012 | 16 |

| 2013 | 10 |

| 2014 | 22 |

| 2015 | 18 |

| 2016 | 12 |

| 2017 | 15 |

| 2018 | 11 |

| 2019 | 8 |

| 2020 | 18 |

| 2021 | 6 |

| Total general | 360 |

En particular, si vinculamos esta información con los cambios en las metodologías de observación, es decir acceso a nuevas formas de registro, algunas de carácter cuantitativo, podría explicarse el crecimiento para 2004-14 como una búsqueda de nuevas formas de hacer traceología, tendencia que se dio a nivel mundial, pero que luego de ese ímpetu se ha dado un leve decrecimiento, con publicaciones sostenidas en las metodologías tradicionales. Es posible también que la orientación del trabajo de investigación de los y las autoras, a través del crecimiento de sus carreras, realicen más publicaciones de carácter general y ya no tan específicas sobre la traceología, aunque orientadas por la perspectiva tecno-funcional.

Habría además otros posibles causales para ello si consideramos el panorama general sudamericano, que se desprenden de las conversaciones con colegas de distintos países (ver más adelante en detalle): entre otros, podría mencionarse la falta de recursos para acceder a equipamiento y a esas nuevas metodologías que desalentaría nuevos desarrollos, o el afianzamiento en la última década de otras disciplinas como la arqueobotánica (e.g. en Argentina: Babot 2009, 2019; Grana 2018, Grana y Fernández 2018, entre otros), que venía de la mano de los estudios de microscopía y donde se buscaba integrar toda la información. En particular aparecen los análisis de microfósiles (e.g., C. Hastorf et al. (2000)) o la creación de laboratorios sudamericanos sobre estudios de residuos orgánicos y microrrestos vegetales (e.g., el Laboratorio de Arqueología del Departamento de Antropología en la Universidad de Antioquia, en Colombia, Aceituno, com. pers. 2021).

En la mayoría de los casos frente a la ausencia de producción los colegas nos mencionaron que a falta de instituciones como el CONICET de Argentina que permite el desarrollo de líneas específicas de investigación, que derivan en análisis específicos como los traceologicos. En Sudamérica la arqueología se vincula fuertemente a proyectos macro, ya sea por estudios de impacto arqueológico (e.g., en Chile o Bolivia) o por intereses ambientalistas sobre la floresta tropical (e.g., en Ecuador, Venezuela y Colombia).

Un tercer caso, que explicaría las ausencias de producción en algunos países de la región, se refiere al desarrollo de proyectos arqueológicos de investigadores europeos o norteamericanos en Sudamérica. En general los materiales arqueológicos quedan en los países de origen y si bien se desarrollan análisis específicos, especialistas en traceología no han venido participando asiduamente de los equipos extranjeros salvo contadas excepciones, por lo que no se han formado arqueólogos locales en análisis funcional (e.g., la participación en Brasil de C. Clemente Conte (CSIC- Institución Milá y Fontanals) (Boëda et al. 2014; 2021), quién ya venía realizando trabajos en Argentina en numerosas ocasiones desde mediados de los años 90 (e.g., Clemente Conte, 1997), así como también en Uruguay (e.g. Clemente Conte et al. 2010).

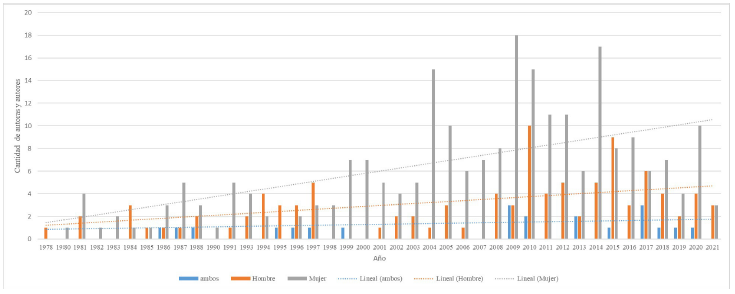

En segundo lugar, se incluyen en la Figura 2 los trabajos por año y la variable país. En este caso refiere al país en el cual los análisis se realizaron o a los materiales que fueron analizados, si estos análisis se realizaron fuera de América. Aclaramos que como el listado inicial de Mansur et al. (2014) incluye Brasil, los hemos considerado para el periodo 1978/2011- y también que estos autores incluyeron algunos trabajos de corte teórico, que han sido incluidos bajo la categoría de Otros. Siguiendo este mismo criterio, en casos donde el trabajo fuera de tipo teórico o metodológico e involucrara más de un país (e.g., De Angelis y Huidobro, 2018) fue categorizado como Otros.

Figure 2 Number of functional analysis papers in South America by year and country where the analyzes were performed.

En este caso la tendencia es clara en cuanto a la preeminencia de los análisis traceologicos en Argentina (254 trabajos sobre un total de 360) siguiendo Chile con 37 trabajos e iniciando fuerte las investigaciones traceologicos desde 2011 en adelante (25 de las publicaciones son desde ese año), 30 en Brasil (incluimos los trabajos encontrados aunque no la exégesis sobre estos estudios) y 19 que se encuentran en el listado de Otros (de ellos 15 pertenecen al listado original de Mansur et al. 2014 y corresponden a trabajos que no fueron realizados sobre materiales arqueológicos sudamericanos).

En relación a la comparación entre el pico de trabajos de la Figura 1 y la pertenencia a país de la Figura 2, es claro el crecimiento en Argentina de los análisis traceologicos, que como veremos más adelante, estuvo impulsado por el inicio en 2005 de los cursos de formación de postgrado dictados en Tierra del Fuego por la investigadora Estela Mansur (CADIC CONICET) y colaboradores, y la creación en 2007 en Córdoba del Laboratorio de Análisis Macro y Microscópicos de Materiales Líticos (IDACOR CONICET), también financiado por el CONICET. En el caso de Chile se observa un crecimiento importante a partir de la formación de profesionales tanto en Europa como en Argentina, de acuerdo a las tesis doctorales y de Licenciatura producidas (ver más adelante).

Tabla 2 Cantidad de trabajos de análisis funcional en Sudamérica por año y país donde se realizaron los análisis.

| año | Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Honduras | Perú | Uruguay | Otros |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1978 | 1 | |||||||

| 1980 | 1 | |||||||

| 1981 | 2 | 1 | 3 | |||||

| 1982 | 1 | |||||||

| 1983 | 2 | |||||||

| 1984 | 4 | 1 | ||||||

| 1985 | 1 | 1 | ||||||

| 1986 | 3 | 1 | 2 | |||||

| 1987 | 5 | 1 | 1 | |||||

| 1988 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||

| 1990 | 1 | |||||||

| 1991 | 4 | 1 | 1 | |||||

| 1993 | 4 | 1 | 1 | |||||

| 1994 | 2 | 1 | 1 | |||||

| 1995 | 2 | 1 | 1 | |||||

| 1996 | 3 | 1 | 1 | |||||

| 1997 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||

| 1998 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 1999 | 8 | |||||||

| 2000 | 6 | 1 | ||||||

| 2001 | 5 | 1 | ||||||

| 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||

| 2003 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||

| 2004 | 14 | 2 | ||||||

| 2005 | 9 | 2 | 2 | |||||

| 2006 | 7 | |||||||

| 2007 | 7 | |||||||

| 2008 | 10 | 2 | ||||||

| 2009 | 20 | 2 | 1 | |||||

| 2010 | 20 | 3 | 4 | |||||

| 2011 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||||

| 2012 | 10 | 1 | 4 | 1 | ||||

| 2013 | 8 | 1 | ||||||

| 2014 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||

| 2015 | 11 | 2 | 4 | 1 | ||||

| 2016 | 7 | 1 | 4 | |||||

| 2017 | 6 | 6 | 2 | |||||

| 2018 | 6 | 5 | 1 | |||||

| 2019 | 5 | 1 | 1 | |||||

| 2020 | 13 | 2 | 1 | |||||

| 2021 | 4 | 1 | ||||||

| Total general | 254 | 30 | 37 | 8 | 1 | 7 | 5 | 19 |

Aquí debemos hacer una salvedad y es que si bien no consideramos los datos cuantitativos de Brasil, si realizamos consultas y búsquedas que en su mayor parte resultaron infructuosas, pero dado lo amplio del territorio y las instituciones del país vecino es que decidimos no incluirlo en este trabajo, sin embargo para el periodo 1970-2011 se habían sumado 12 trabajos que parecieron descontinuarse hasta trabajos recientes en el equipo de Eric Boëda (profesor de Arqueología Prehistórica en la Université Paris X - Nanterre) junto a colegas brasileros y españoles ( el Dr. C. Clemente Conte ya mencionado), en el Piuai. En la actualidad, Marcio Alonso Lima, quien fuera junto a Mansur y De Angelis (CADIC CONICET), autor de la compilación bibliográfica de 2014, no estaría trabajando en la temática actualmente.

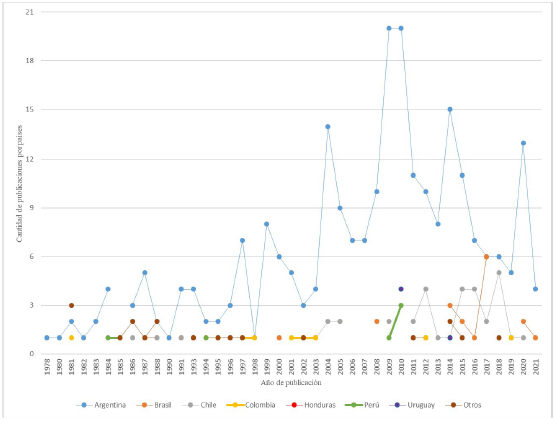

A medida que íbamos registrando la bibliografía en nuestro listado y consultando con los y las investigadoras sobre su formación comenzamos a observar una marcada tendencia en el género de quienes llevaban a cabo estaos trabajos. Es decir, si finalmente dejamos de lado la variable país y consideramos el género de las y los autores de los trabajos traceologicos (Figura 3).

Se puede observar en el gráfico tres tipos de trabajos, realizados por mujeres, por hombres o por ambos, en el caso de las publicaciones de los hombres y las colaboraciones entre ambos géneros la tendencia es lineal entre 1 a 2 publicaciones, entre 1978 y 2020. En el caso de las mujeres la tendencia es creciente con picos de 18 y 17 publicaciones en 2009 y en 2014.

Sin embargo, hay dos observaciones más que resultan interesantes, por un lado, una consistencia en las producciones bibliográficas de las mujeres en todo el periodo estudiado y por otro que a partir de los años 2000 el crecimiento del género femenino en la temática se vuelve constante y supera la participación de los varones. Habría muchas explicaciones posibles, pero una de ella podría tener que ver con dos cuestiones que fueron mencionadas en las entrevistas: por un lado, el crecimiento numérico de las mujeres en la disciplina arqueológica tomando áreas temáticas de vacancia, y por otro, el ejemplo del caso de los proyectos de investigación en Impactos arqueológicos en Chile donde la dedicación de las mujeres a los trabajos de laboratorio (que no implican temporadas en el campo) resulta como producto de que en ese país aún persiste una desigualdad de género con respecto al trabajo y el cuidado de la familia y los hijos, que siguen recayendo en el género femenino (B. Santander com. pers., 2021). Una tercera posibilidad, vinculada o no a las dos anteriores, podría relacionarse con la formación y consolidación de la línea de trabajo de las investigadoras a lo largo de los años, que veremos en detalle en el próximo acápite.

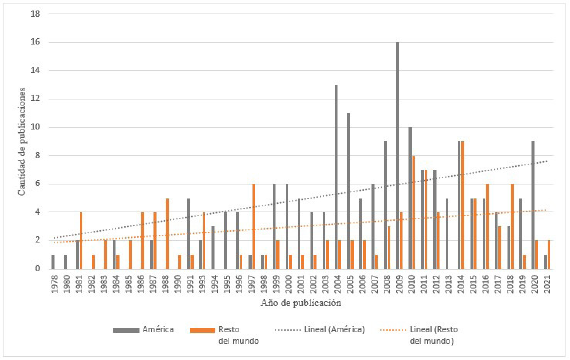

Finalmente, otro aspecto a considerar es el impacto sobre las formas de publicación de resultados de análisis funcional (Figura 4 y Tabla 3): durante los dos primeros decenios prevalecen las publicaciones fuera de Sudamérica, para aumentar luego a la producción local con picos desde los años 2000 llegándose a publicar alrededor de 24 artículos por año hasta el año 2010 donde la producción local publicada en revistas americanas e internacionales se dan de forma pareja. Sin embargo, en el mundo académico angloparlante en una reciente revisión sobre el rol de la experimentación en relación a la reconstrucción de las tecnologías líticas Paleo americanas sólo aparece una cita relativa al aporte de los estudios microscópicos americanos (e.g., Jennings et al. 2021). Es decir, si bien hay publicaciones internacionales, no son fuertemente tenidas en cuenta. E.g., en el trabajo de Marreiros y otros (2015) sobre el estado del arte en los análisis funcionales solo hay dos citas “americanas”, de dos argentinas (Mansur (1983) y Buc (2011)) sobre más de las 160 referencias bibliográficas de ese trabajo.

Figure 4 Number of articles per year referring to their place of publication (America or rest of the world).

Tabla 3 Cantidad de artículos por año referidos a su lugar de publicación (América o resto del mundo).

| Año | AMERICA | RESTO DEL MUNDO | Total general |

|---|---|---|---|

| 1978 | 1 | 1 | |

| 1980 | 1 | 1 | |

| 1981 | 2 | 4 | 6 |

| 1982 | 1 | 1 | |

| 1983 | 2 | 2 | |

| 1984 | 2 | 1 | 3 |

| 1985 | 2 | 2 | |

| 1986 | 4 | 4 | |

| 1987 | 2 | 4 | 6 |

| 1988 | 5 | 5 | |

| 1990 | 1 | 1 | |

| 1991 | 5 | 1 | 6 |

| 1993 | 2 | 4 | 6 |

| 1994 | 3 | 3 | |

| 1995 | 4 | 4 | |

| 1996 | 4 | 1 | 5 |

| 1997 | 1 | 6 | 7 |

| 1998 | 1 | 1 | 2 |

| 1999 | 6 | 2 | 8 |

| 2000 | 6 | 1 | 7 |

| 2001 | 5 | 1 | 6 |

| 2002 | 4 | 1 | 5 |

| 2003 | 4 | 2 | 6 |

| 2004 | 13 | 2 | 15 |

| 2005 | 11 | 2 | 13 |

| 2006 | 5 | 2 | 7 |

| 2007 | 6 | 1 | 7 |

| 2008 | 9 | 3 | 12 |

| 2009 | 16 | 4 | 20 |

| 2010 | 10 | 8 | 18 |

| 2011 | 7 | 7 | 14 |

| 2012 | 7 | 4 | 11 |

| 2013 | 5 | 5 | |

| 2014 | 9 | 9 | 18 |

| 2015 | 5 | 5 | 10 |

| 2016 | 5 | 6 | 11 |

| 2017 | 4 | 3 | 7 |

| 2018 | 3 | 6 | 9 |

| 2019 | 5 | 1 | 6 |

| 2020 | 9 | 2 | 11 |

| 2021 | 1 | 2 | 3 |

| Total general | 183 | 111 | 294 |

Una semblanza sobre la traceología en la arqueología sudamericana

Algunas ideas sobre el contexto

En este escenario bibliométrico, que se inicia a principios de los años ochenta, es necesario vincular la temática traceológica con los cambios en las agendas de investigación de la arqueología, sus virajes epistemológicos y las particularidades en cada país que integran este extenso continente sudamericano.

La publicación de los primeros resultados de análisis funcional a fines de los setenta y principios de los ochenta, y que por lo tanto hoy ya suma cuatro décadas de historia, han estado orientados o sostenidos por la arqueología experimental con modelos europeos y norteamericanos dentro de la especialidad arqueológica. Esto pueden verse claramente en las citas más recurrentes mencionadas anteriormente de quienes, entre muchísimos otros, han aportado a las bases de los análisis funcionales.

Este fue un momento de crecimiento exponencial de este tipo de análisis en ambos lados del Atlántico. Sin embargo, estos desarrollos tuvieron también sus cuestionamientos en este periodo inicial, como e.g. Roger Grace (1989; 1996), y evidentemente esto también debe haber impactado en la especialidad y en su propagación a tierras sudamericanas. Si bien no hablamos nada acerca de cuáles eran las principales temáticas de la traceología a fines de los años noventa había tres aspectos aún no resueltos, como la formación de micropulidos, la cuantificación de los rastros de uso y el aporte del análisis de residuos para entender las funciones de los instrumentos de piedra.

En Sudamérica, al igual que en el resto del mundo, además de las influencias de la arqueología experimental al campo del análisis funcional existieron vínculos muy importantes con los cambios teóricos a nivel de la disciplina que se dieron en esa década, y durante las inmediatas posteriores. Mientras se daba un fuerte desarrollo del estudio de las sociedades cazadoras recolectoras desde nuevas miradas y modelos, con un viraje teórico-metodológico, fue la tecnología lítica y ósea de estas sociedades la que recibió la mayor atención de la traceología como posibilidad de superar los enfoques descriptivo-estilísticos, clasificatorios, utilizados corrientemente a través de la aplicación de tipologías líticas de base morfológica.

Entonces, el surgimiento de nuevas líneas de investigación, vinculadas a los nuevos intereses de la antropología americana, generaron un panorama diverso en cada país, si bien tenemos claro que el desarrollo de la disciplina arqueológica es la sumatoria de los procesos históricos desde que ésta se constituye como disciplina científica, sugerimos para ejemplos de las historizaciones más profundas y planteos críticos sobre los desarrollos locales ver: Politis (1982, 1995, 2003, 2006, 2007), Pérez y Curbelo (1982), Ardila Calderón (1982), Salazar (1982), Boschin y Llamazares (1984), Cabrera Pérez (1988), Yacobaccio et al. (1988), Arenas (1989/1990), Bonavia y Matos (1992), Haber (1994), Gassón y Wagner (1998), Kaulicke (1998), Meneses y Gordones (2001), Lanata et al. (2001), Langebaeck (2003), Politis y Pérez (2004), Curtoni (2004), Politis y Peretti (2004), Sánchez (1999; 2004; 2006), Browman (2007), Barberena et al. (2009), Babot (2009), Nastri y Menezes Ferreira (2010), Meneses Pacheco (2010), o Tantaleán (2010) entre muchos otros trabajos sobre las historias de la arqueología sudamericana.

La producción sudamericana

A partir de los años ochenta comienzan los primeros trabajos en el cono sur y la producción inicial sudamericana podríamos organizarla en torno a las arqueologías nacionales, a los fines de entender cada desarrollo particular.

La información probablemente no esté completa en su totalidad ya que refiere a las publicaciones encontradas, y a los y las arqueólogas entrevistadas y sus memorias y experiencias profesionales, por lo que de antemano pedimos disculpas por las omisiones dado que el periodo temporal y las geografías del continente son extensos.

A esto se suma que en general la información es de difícil acceso, especialmente aquella de los comienzos, donde la existencia de informes inéditos en papel, que no han sido digitalizados -la llamada literatura gris- era habitual. Esto ha sido referido por los y las colegas de varios países, especialmente vinculado a los reportes de trabajos de proyectos de investigación entregados a las Universidades o los Informes de resultados de trabajos de contrato para hacer estudios impacto arqueológico.

Historias de algunas investigaciones sudamericanas en traceología

Para realizar un abordaje a las trayectorias de las y los investigadores que han trabajado o trabajan en el análisis funcional de base microscópica de cada país se realizaron una serie de entrevistas personales orientadas a obtener una perspectiva de sus trayectorias individuales y/ de sus equipos de investigación, tratando de entender su formación, miradas e intereses y como esto impactó sobre el desarrollo de la disciplina.

La traceología comenzó a tener una señal inicial en Sudamérica en cuatro trabajos pioneros donde, guiados por el trabajo de Semenov (1964) y bibliografía del momento se realizaron algunos trabajos experimentales para conocer la metodología y estudiaron colecciones por primera vez (Mansur 1980; Correal 1981; Vaughan1985; Yacobaccio 1987). A partir de allí los derroteros de la temática tuvieron que ver con las historias personales e instituciones de cada país por lo que los abordaremos separadamente. Agradecemos la buena predisposición de todas y todos los especialistas de cada país en brindarnos información y materiales de referencia éditos e inéditos.

República Argentina

En primer lugar, en Argentina, en 1977-78, Hugo Yacobaccio, quien se encontraba egresando de la carrera de Cs. Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires (Argentina) realiza algunos análisis utilizando equipamiento del Instituto de Geografía de la UBA, analizando un conjunto lítico de la Patagonia y realizando experiencias con sílices de esa región registrando presencia/ausencia y microlascados en un conjunto de raspadores (Yacobaccio 1978), que sería publicado más tarde (Yacobaccio 1987). Por otra parte, en 1978 este autor realiza la primera campaña al sitio arqueológico de Inca Cueva 4 (Jujuy, Argentina) y posteriormente lleva adelante análisis de conjuntos de cuarcitas y vulcanitas y se interesa en trabajos etnográficos sobre cueros. Para ese momento se adquiere en el Instituto que era su lugar de trabajo una lupa binocular polaca Meopta hasta 150X, con las que obtiene imágenes de filos y de residuos adheridos (Figura 5a-e). Posteriormente analiza unos setenta instrumentos en su tesis sobre Inca Cueva 4 (Yacobaccio 1990), luego de estos trabajos lleva adelante proyectos con una mirada orientada desde la zooarqueología, sin dar continuidad a estudios traceológicos.

Figure 5 A) Image of an artifact from the Inca Cueva 4 archaeological site (Jujuy, Argentina), with hair attached. B) Experimental artifact with hair attached. C) Instrument from the Inca Cueva 4 archaeological site (Jujuy, Argentina), with residues attached D) Artifact from Inca Cave 4 (Jujuy, Argentina), with hair attached. E) Scraper with mastic residue attached. Original unpublished photographs by Dr. H. D. Yacobaccio (March 1982) taken with a Praktica reflex camera with a homemade adapter on a Meopta binocular loupe.

En esos mismos años el Dr. H.G. Nami, quien colaboró con algunos experimentos con Yacobaccio previamente, realiza el análisis de microdesgastes de algunos artefactos líticos del sitio Casa de Piedra 1 (Nami 1984). Este autor nos relata que desarrolló varios análisis más en esa época, pero nunca fueron publicados. Posteriormente llevó adelante junto a C. Bellelli y C. Pérez de Micou (Bellelli et al. 1987) un trabajo donde se realizaron replicas que fueron llevadas al campo y utilizadas sobre vegetales del área de Piedra Parada (Chubut - Argentina) y luego observados bajo lupa. Otros trabajos, varios años después, incluyeron a la Dra. A. Castro (UNLP) en el estudio traceológico de Puntas cola de pescado de Uruguay (Nami y Castro 2010; 2014).

También en Argentina pero formada en la Universidad Nacional de La Plata como antropóloga, la Dra. María Estela Mansur (CADIC- CONICET) comienza a fines de 1974 a realizar estudios líticos en el Laboratorio de Arqueología Americana 1-cuyo Profesor Titular era el Ing. Augusto Cardich- siguiendo pautas de las tipologías francesas de la época (e.g., Brézillon (1983) y Bordes (1961)). Orientada por el Prof. E.M. Cigliano, quién le aconseja estudiar con los especialistas es aceptada por François Bordes en Burdeos (Francia), para realizar allí una estadía, con el apoyo de la Embajada de Francia. A partir de ese momento realiza estudios e investigaciones en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burdeos. En esa ciudad, donde F. Bordes había fundado el Instituto del Cuaternario (hoy denominado Instituto de Prehistoria y Geología del Cuaternario, Unidad Mixta de Investigación número 5808 del CNRS) realiza estudios de materiales arqueológicos tanto de la Patagonia Argentina como de colecciones de la prehistoria europea y decide abocarse a este nuevo campo naciente del análisis funcional. Entre 1977 y 1980 realiza varios viajes y estadías, también a Inglaterra y EE.UU., donde se contacta con arqueólogos interesados en el estudio funcional de materiales líticos (P. Anderson, L. Keeley, M. Newcomer, P. Vaughan, J. Flenniken, entre los principales referentes) y publica su primer trabajo sobre el tema (Mansur 1980) para luego iniciar la realización de su tesis doctoral, plenamente dedicada al análisis tecno-funcional, siendo su tesis la primera en incorporar al análisis los criterios tecnológicos, tomados del aprendizaje y las obras de F. Bordes, de J. Tixier y de J. Flenniken. titulada “Traces d’utilisation et technologie lithique: exemples de la Patagonie”, la que defiende en la Université de Bordeaux, en 1983 (Mansur 1983). A partir de ese momento comienza el desarrollo fuerte de esta línea de trabajo, al que suma el estudio de las materias primas, realizando viajes a la Escuela Nacional de Antropología e Historia México (1985) y a la Universidade Federal do Minas Gerais, donde dicta el primer curso junto al Dr. A. Prous, en 1987, y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul en Brasil, para poder evaluar la influencia de la materia prima en las características de los rastros de uso y sus mecanismos de formación. Para este momento sale la publicación ampliamente citada internacionalmente: Mansur-Franchomme, M. E. (1986): “Microscopie du matériel lithique préhistorique: Traces d’utilisation, altérations naturelles, accidentelles et technologiques”. Allí aporta a la comprensión de los modelos de formación de rastros microscópicos, y desde ese momento se convierte en referente internacional en traceología. Más tarde, entre 1990 y 1992, realiza una estadía en España donde reestablece un fuerte vínculo con la Universidad Autónoma de Barcelona a través de dictado de seminarios, y con el CSIC a través de proyectos internacionales con España, participando con los arqueólogos radicados allí (Clemente, I. y Vila, A.), en la creación del área de traceología del Departamento de Arqueología y Antropología del Institució Milà i Fontanals-(CSIC) y en la formación de tesistas que luego se incorporaron al laboratorio (Gibaja, J.F., entre otros), laboratorio dedicado especialmente a la arqueología experimental y el análisis funcional. Algunos de sus miembros vienen colaborando en investigaciones en Sudamérica (e.g., el Dr. I. Clemente Conte, gracias a becas de reincorporación del Ministerio de Educación y Ciencia español, y en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CONICET), en Ushuaia, con una beca de Intercambio de Investigadores entre el CSIC (España) y el CONICET de Argentina). Este investigador colaborará en proyectos y la formación de investigadores de Sudamérica en el Laboratorio de la IMF, especialmente de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.

Es interesante mencionar para las nuevas generaciones, cuáles fueron las condiciones de trabajo y posibilidades de desarrollo en esos primeros años de construcción de la metodología del análisis microscópico, tema que Mansur trató en un trabajo en homenaje a L. Keeley de reciente publicación (Mansur 2021).

Un importante avance en 1999 es la publicación en las Actas del Congreso Nacional de Arqueología de La Plata, de un trabajo metodológico en el que Mansur plantea los principales problemas de análisis y variaciones de los rastros de uso en relación con los tipos de materias primas. El enfoque planteado ha sido usado por mucha gente desde entonces en América y en Europa, aunque no siempre se cite la fuente.

También formados por M. E. Mansur y estancias en Barcelona (España) encontramos hoy a los investigadores argentinos Miriam Álvarez, Hernán De Angelis, Celina Álvarez Soncini y Vanesa Parmigiani. Por otro lado, Marcela Leipus, Nélida Pal, Natacha Buc quienes estuvieron vinculadas al Laboratorio del CADIC y han orientado sus trabajos en esta línea de análisis funcional realizando sus trabajos doctorales y posteriores (e.g. Álvarez (2003), Leipus (2006) Pal (2009, 2012); Buc (2010), De Angelis (2013) Álvarez Soncini (2018)).

Pero el momento clave sería a partir de 2005 cuando comienzan a dictarse los cursos de formación de Posgrado en análisis funcional, con M.E. Mansur (CONICET-CADIC), y diversos colaboradores a través del tiempo: Dra. Myrian Álvarez (CONICET-CADIC), Dra. Marcela Leipus (FCNYM, UNLP), Dr. Hernán De Angelis (CADIC CONICET), Dra. Nélida Pal (CADIC CONICET) (Técnica Adriana Lasa (CONICET-CADIC) como docentes. Este espacio de formación fue una parte crucial que permitió el crecimiento exponencial que vimos en el análisis bibliométrico del acercamiento de arqueólogos de distintas regiones de Argentina y algunos países de Sudamérica y que impulsó este tipo de acercamiento al análisis microscópico de materiales arqueológicos, especialmente en Chile. Otros investigadores argentinos y latinoamericanos que se mencionan más abajo también han realizado estadías de formación en el Laboratorio del CADIC (S. Pérez, C. Huidobro, entre otros). En la actualidad el grupo de investigación se ha consolidado como Grupo de Investigación y Análisis Tecno-Funcional de materiales arqueológicos (GIATMA-CADIC). Además, Erico Gaál y Flavia Germano, en ambos casos tienen publicaciones en este tema. Los autores mencionados han estado realizando pasantías y experimentaciones dentro de la temática Tecno-Funcional en el laboratorio GIATMA mencionado, bajo la dirección del Dr. De Angelis, quien es además Tutor de Tesis de la Lic. F. Germano.

Por su parte la Dra. Álvarez dictó además cursos de postgrado en el marco del Doctorado en Cs Antropológicas de la Fac. de Cs Sociales de la UNCPBa dirigiendo y asesorando investigadores allí (e.g., Forlano y Dolce (2010); Pal (2012), Salvatelli (2012) y publicando en la temática (Álvarez et al. (2000); Briz et al. (2009),), Frontini et al. (2018), entre otros), también interesada en los enfoques metodológicos (Álvarez et al. 2012). En la actualidad N. Pal ya se encuentra formando a T. Axel en la temática.

También en la Patagonia Argentina la Dra L. Caruso Fermé ha realizado estudios a nivel microscópicos de maderas, que si bien escapa a la temática aquí estudiada nos permite ver el nivel de detalle de los trabajos de base microscópica de carácter arqueológico en la región (por ej. Caruso Fermé y Zangrando 2019, entre otros).

Otra investigadora que realizó su formación y tesis doctoral en análisis funcional es la Dra. Alicia Castro (UNLP) (Castro 1988; 1994; 1996; Castro y Moreno 1993), quien, al igual que Mansur trabajó en la Patagonia Argentina bajo la dirección del Ing. Augusto Cardich. Ella, se formó en Canadá y Alemania, y como parte de ese equipo de arqueólogos patagónicos hoy encontramos la tesis doctoral y trabajos publicados de M. Cueto (Cueto 2015; Cueto et al. 2014, 2017,2018; Ciampagna et al. 2020). Posteriormente bajo la Dirección de L. Miotti, ya a cargo de Arqueología Americana 1, la Dra. Lynch (UNLP) se especializa en la temática y realiza su trabajo de tesis doctoral (Lynch 2014) y trabajos de análisis funcional en distintos contextos de Argentina (e.g., Lynch y Hermo 2011; Blanco y Lynch 2011; Lynch et al. 2015 a y b; Lynch 2019, entre otros).

Las investigaciones en análisis funcional crecían y se organizaron varios simposios en el marco de los Congresos Nacionales de Arqueología Argentina en La Plata (Bs As., Argentina) y Río Cuarto (Córdoba, Argentina) entre 1999 y 2004.

En paralelo a estas líneas, en 1998, quien subscribe este trabajo y también integrante de ese Laboratorio de Arqueología Americana 1, realiza una estadía doctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad de Wyoming (EE.UU.) bajo la dirección del Dr. Robert Kelly y allí realiza un proyecto de arqueología experimental estudiando las materias primas locales, bajo microscopia de reflexión y microscopía de fuerza atómica. Presenta luego de esta formación resultados de análisis de huellas de uso de materiales silíceos en su tesis doctoral (Cattáneo 2002). Esto fue posible además dada que a su regreso ya se había realizado la compra de equipamiento de microscopía con fondos del programa para el mejoramiento de la calidad educativa en el Posgrado de Antropología de la Facultad de Cs. Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Interesada en la posibilidad de utilización de metodologías cuantitativas, como las desarrolladas por Kimball et al. (1995). Se asocia con físicos y matemáticos del Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp), bajo la dirección de Mario Garavaglia (CONICET) y desarrolla una metodología de cuantificación de rastros utilizando microscopía Laser Confocal y un software creado para ello junto con Damián Gulich y Nahuel Lofeudo llamado PHILOS (Cattáneo et al. 2007). Con posterioridad a su mudanza a la Universidad Nacional de Córdoba, en 2007, con un subsidio de radicación del CONICET se crea el Laboratorio de Análisis Macro y Microscópico de Materiales Líticos (LAMMAL) bajo su dirección, con fondos que permiten la adquisición de un microscopio de reflexión y una lupa binocular ambos con sistema de video microscopía.

Dada la experiencia previa en el uso de microscopía confocal y la existencia de este tipo de equipamiento en la UNC, se comienzan a desarrollar investigaciones bajo esta metodología, con la colaboración del Dr. Carlos Más (Instituto De Investigaciones en Físico- Química de Córdoba- CONICET), realizándose tesis de licenciatura (Oliva Bustamante, 2011) y doctorado (Sario 2011; Pautassi 2015) y varios trabajos más de investigación (e.g., Cattáneo et al. 2008; 2009; 2010; 2017; Cattáneo y Aguerre, 2009; Izeta et al. 2013). En ese marco colaborativo se formó parte del grupo fundador del Laboratorio de Microscopía Electrónica y Análisis por Rayos X (LAMARX) donde se impulsó la compra del microscopio Láser Confocal Olympus LEXT para fines de investigaciones arqueológicas, y viene siendo utilizado desde ese momento.

En Buenos Aires, particularmente en el Instituto de Antropología y pensamiento Latinoamericano encontramos otra línea de investigación ha sido la propuesta por S. Pérez, quien sobre una base experimental ha trabajado en analizar la relación entre forma y función de las palas y/o azadas líticas del Noroeste argentino durante muchos años (Pérez 2002, 2014).

A nivel nacional, es de destacar la importancia de las políticas de pensar en la maximización en el uso del equipamiento a través de la creación de sistemas nacionales. En este sentido, en 2008 se da la creación del Sistema Nacional de Microscopía Argentino (SNM 2008), cuyo responsable es el mismo investigador que dirigía el LAMARX, Dr. Alberto Riveros (FAMAF, UNC). Este sistema permite no solo financiamiento para la compra sino también arreglo y mantenimiento del equipamiento, así como un sistema de turnos on line, que posibilitó que durante 2020 se pudieron realizar análisis a distancia, con transmisión en vivo, dada la situación de pandemia por COVID 19.

Por otro lado, con la creación de las carreras de grado y postgrado en antropología en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba en 2010 abre una nueva posibilidad de formación en estudios líticos a nuevas generaciones de arqueólogos (e.g., Caminoa 2014, Brizuela 2018, Costantino 2019, entre otros), también en el país vecino de Chile (Robles Sanhueza, 2018) y varios más cuyas tesis se encuentran en curso, tanto de grado como posgrado.

En paralelo a estos trabajos Cattáneo suma colaboraciones con los Dres. Salomón Hocsman y María del Pilar Babot, desde la perspectiva de combinar el estudio traceológico con el análisis de residuos y microfósiles, así como con cuestiones morfo-tecnológicas, entendiendo que la complementariedad de enfoques permitiría un abordaje integral al estudio de los instrumentos de piedra (e.g., Babot et al. 2010; 2013).

Todos estos esfuerzos en la línea de investigación de materiales líticos en Córdoba dan como resultado la organización del “Primer Congreso Argentino de Estudios líticos en Arqueología” (1° CAELA), realizado allí, entre el 19 al 22 septiembre de 2018.

Como resultado de dicho encuentro se publicó un volumen especial de la Revista del Museo de Antropología que reúne una parte de los trabajos presentados durante el mismo (Revista del Museo de Antropología, volumen 13, (1)). Dicho evento contó con el financiamiento de diversas instituciones: CONICET RC 2018, MINCYT (Prov. de Córdoba), FONCYT (RC2018 0152), IDACOR (CONICET-UNC) y SECYT de la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, fueron varias las entidades argentinas auspiciantes, que nuclean a la gran mayoría de los investigadores en estas temáticas. Fueron presentados 10 simposios con más de 100 trabajos, de autores nacionales de casi todas las provincias de Argentina y de Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Estados Unidos. Se contó con la participación del Dr. Bruce Bradley (University of Exeter, UK), el arq. Wilfredo Faundes (Universidad de Tarapacá, Chile), y las especialistas argentinas Patricia Escola (CITCA, CONICET-UNCA), Cristina Bellelli (CONICET-INAPL), Nora Flegenheimer (CONICET-Área Arqueología y Antropología, Museo de Ciencias Naturales de Necochea), Carlos Aschero (ISES CONICET) y Marcelo Cardillo (IMICIHU CONICETUBA) (quienes dictaron talleres, conferencias y conversatorios. En dicho encuentro el estudio traceológico estuvo presente en varios simposios específicos y en actividades, que incluyeron una visita al LAMARX.

Todas las líneas mencionadas se han fortalecido, tanto nacional como internacionalmente sosteniendo lo que se muestra en la primera parte de este trabajo relativo a la importante producción escrita que representa, aunque breve y esquemáticamente y seguramente con ausencias, la traceología argentina.

República de Chile

Uno de los primeros interesados en profundizar el estudio de los materiales líticos a través del análisis funcional fue Donald Jackson Squella del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, al igual que Calógero Santoro de la Universidad de Tarapacá de Arica quienes serían tutores de varias de las arqueólogas y los arqueólogos que terminarían realizando sus tesis de licenciatura en la temática y luego estudios de postgrado, con orientación en traceología, en Francia y España, especializándose a través de cursos realizados en Argentina (Olavarría y Ushuaia), España (Barcelona) y Francia, nos referimos a Consuelo Huidobro (2010; 2018), Katherine A. Herrera (2012) y Herrera et al. (2015), Paula C. Ugalde (2009) y Ugalde et al. 2015) y Daniela Osorio (2013) y Osorio et al. (2016) por mencionar algunos trabajos.

Una tercera generación estaría representada por los trabajos de licenciatura e investigación de S. Sierralta (2015; 2019) Sierralta y Mena (2015), y S. Parra (2014), entre otros, quienes recibirían además el apoyo de la Dra. M.E. Mansur, el Dr. Boris Santander y el Dr. Patricio López.

Asimismo, la Dra. Marcela Sepúlveda (Pontificia Universidad Católica de Chile) ha generado el espacio con la creación de un laboratorio, interesada desde una perspectiva interdisciplinaria con un fuerte componente arqueométrico y la caracterización físico- química de materiales, poniendo a disposición la microscopía cuando fue solicitado y apoyando las iniciativas.

Hablando de genealogías, e.g. Herrera y otros (2015) realizan el análisis tecno-tipológico y un análisis traceológico inicial de instrumentos líticos del sitio arcaico temprano Ipilla 2 en los Andes de Arica, Chile. A partir de esa caracterización surge el interés en profundizar distintos aspectos de esa tecnología y Robles Sanhueza realiza su tesis de licenciatura estudiándolos en el marco de la traceología, llevando adelante un programa experimental (Robles Sanhueza, 2018).

Daniela Osorio y otros presentan en 2016 el análisis lítico y funcionalidad de sitio de los aleros de la precordillera de Arica (centro-sur andino) durante el período Arcaico (ca. 10.000-3700 años AP, llevando adelante el análisis funcional de los instrumentos recuperados para entender la funcionalidad de los aleros de la zona.

Huidobro fue co-dirigida por la Dra. E.M. Mansur, y allí comenzó su formación en 2009, para continuar su formación doctoral en Francia con Marianne Christensen, Jacques Pelegrin, Amelia Rodríguez, Mathieu Langlais, entre otros especialistas, al igual que con I. Clemente realizando estancias en el l’Institut Milà i Fontanals, CSIC, en Barcelona. En la actualidad, junto al Dr. Boris Santander en el Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado, (Santiago), esperan desarrollar fuertemente esta línea de trabajo.

Además, podríamos mencionar a los trabajos de Méndez y Blanco (2001), y Méndez et al. (2004) y (2007) estudiando materiales líticos del valle del Chacabuco en la región de Aisén, donde discutieron atributos cuantitativos en la industria lítica evaluándose, en particular, el grado de aprovechamiento de materias primas y la intensidad de uso/ reavivado de los raspadores. También, se analizaron desde una perspectiva funcional los casos mencionados en otros sectores del valle. Patricio De Souza Herreros, Doctor en Antropología con mención en Arqueología, de la Universidad Católica del Norte también interesado en los estudios líticos, pero más focalizado en el estudio de la producción y sistemas de armas y hasta donde hemos revisado en las publicaciones no se ha abordado el tema funcional desde la traceología (p.e. 2004).

Finalmente, Chile no es la excepción en relación a trabajos internacionales y en esa línea y como parte del equipo liderado por el Dr. Tom Dillehay (actualmente Prof. en la Vanderbilt University, pero ha sido docente en numerosas instituciones, en Chile también, entre otras posiciones) análisis traceologicos han sido realizados. Es el especialista M. Collins quien realiza el estudio de piezas del sitio Monteverde en medio de los debates sobre la antigüedad del poblamiento humano de Sudamérica de fines de los años ochenta (Collins y Dillehay 1986; Dillehay y Collins 1988). Posteriormente, se realizarán análisis funcionales de base microscópica orientados a determinar el uso en esos contextos tan tempranos (Dillehay 1997 y allí citados).

También como parte de un proyecto internacional franco-argentino, C. Alvarez Soncini realizó el análisis tecno-funcional de materiales líticos del sitio Offing en el estrecho de Magallanes, excavado por D. Legoupil (A. Soncini 2021).

República de Colombia

Volvamos entonces a esos momentos iniciales, ahora en Colombia. A inicios de los ochenta Correal Urrego, también guiado por la publicación de Semenov realizó los primeros análisis de huellas de uso de instrumentos líticos (Correal 1981) además de los criterios morfológicos y funcionales usados para la clasificación de materiales de los sitios arqueológicos de Tequendama y el Abra. Este autor recurrió al estudio microfotografico de los artefactos para lograr una clasificación de acuerdo con los criterios expuestos por Semenov (1964). Luego, Correal continuo sus proyectos junto al holandés Thomas Van der Hammen (Jefe de la sección de Palinología y Paleobotánica del Servicio Geológico Nacional y posteriormente profesor del Instituto Colombiano de Antropología y la Universidad Nacional) orientando sus investigaciones a las cuestiones paleoambientales y/ o de corte más bien descriptivo en términos morfo-tipológicos en relación a la tecnología lítica colombiana (Van der Hammen 1981, Van der Hammen, T. & Ortiz-Troncoso, 1992; Van der Hammen y Correal, 2001, entre otros). Serían los años caracterizados por lo que Carl Henrik Langebaek Rueda (2010) (Universidad de los Andes) discute críticamente la idea del “indio ecológico” en Colombia, y la incidencia de ese modelo en la autopercepción de los propios pueblos originarios y, porque no en la visión que la izquierda tuvo de los indígenas. Este autor propone la cercana relación entre la misma y los trabajos de Gerardo Reichel-Dolmatoff (Reichel-Dolmatoff 1949, 1961, 1975, 1982, 1983 y Reichel-Dolmatoff y Reichel-Dolmatoff 1950), mostrando como se pasó de una posición evolucionista y devaluada del aborigen, a una reivindicación del carácter ecológico de éste.

Sin embargo, de acuerdo al Dr. C. López (com, pers., 2021) hacia fines de los años noventa y principios de los años 2000, María Pinto (Pinto y Llanos 1997) y Channah J. Nieuwenhuis (Nieuwenhuis 1998) desarrollan un profundo interés por la tecnología lítica y en ese marco se lleva adelante la tesis doctoral “Traces on Tropical Tools: A functional study of chert artefacts from preceramic sites in Colombia” defendida en el año 2002 en la Faculty of Archaeology, University of Leiden, de los Países bajos (Nieuwenhuis, 2002). Ese volumen presenta los resultados del análisis funcional de artefactos de chert de los periodos Abriense y Tequendamiense focalizando el interés sitios de las altiplanicies de Bogotá y el valle medio del río Magdalena. Esta autora amplía el estudio para considerar las complejas relaciones entre el uso de herramientas y los cambios en el clima y el medio ambiente y sostiene que la división cronológica tradicional entre las dos clases de industrias ya no es válida. Frente a tales postulados Correal responde fuertemente en el Congreso Nacional de Arqueología Colombiana de 2003 (Correal, 2003) mostrando un estado de situación de oposición frente a la dicotomía entre los enfoques tipológicos y los análisis funcionales. Lamentablemente tanto Pinto como Nieuwenhuis permanecen en Europa y este tipo de trabajos no encuentran continuadores en ese momento. Sin embargo, ese debate pareciera no haber terminado, de acuerdo a los re-estudios de materiales líticos por parte del equipo italiano quienes recientemente han vuelto a cuestionar la validez de las descripciones de Correal Urrego (Mutillo et al., 2019).

Consultados los Dres. Carlos López y Javier Aceituno Bocanegra sobre el rumbo de los estudios líticos en Colombia ambos han indicado la ausencia de trabajos específicos en esta línea de trabajo en la actualidad, si bien el enfoque de estudios morfo-tipológicos para caracterizar tecnologías líticas de sociedades cazadoras recolectoras sienta sus bases en cuestiones tipológicas, suma la mirada tecnológica (López, 1991, 1994, 1998, entre otros) o el análisis de microfósiles o almidones o de base experimental, que han llevado a la creación del laboratorio montado por el Dr. Aceituno con el Grupo de Investigación Medio Ambiente y Sociedad del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, donde han avanzado en este tipo de estudio que se vincula fuertemente al entendimiento de la funcionalidad de los instrumentos líticos (Aceituno 2007; Aceituno y Loaiza, 2014; Aceituno et al. 2013; Archila et al. 2021, entre otros). La tesis de grado de Acevedo (2000) y algunos hallazgos en el sitio Peñones de Bogotá (López 2008) discuten evidencias de instrumentos líticos asociados al manejo de plantas, sin embargo, el aspecto funcional no fue estudiado aún.

Un evento destacado se realizó en 1999, en Manizales: la Sociedad Colombiana de Arqueología organizó el 1 Congreso de Arqueología en Colombia, evento realizado en la Universidad de Caldas, entre el 28 y el 30 de octubre de 1999 (para algunos datos ver Llanos Vargas, 1999). El Simposio Central, que tuvo como objetivo general mostrar las perspectivas de la investigación arqueológica focalizó en el tema del Poblamiento Temprano, pero también en la discusión sobre las tecnologías líticas. Para ello invitaron a destacados investigadores para que presentaran conferencias sobre temas de su interés profesional (asistiendo entre ellos A. Ranere, Eric Boëda o Luis F. Bate). También proyectos etnoarqueológicos también centran su interés en aspectos de la tecnología (e.g., Politis 1996) pero esto no deriva en motivar estudios funcionales o traceológicos vinculados a los contextos líticos arqueológicos estudiados en ese momento. Como para los noventa, la arqueología en Colombia vive el auge de la llamada Arqueología de Rescate que genera una época de “esplendor” en los términos de Llanos V. pero que pasadas las grandes obras vemos que impacta negativamente sobre la profundización de estudios de detalle (Llanos Vargas 1999), situación que afectará también a otros países de Latinoamérica.

Estado Plurinacional de Bolivia

Los proyectos de investigación sobre materiales líticos en este país siguieron las pautas de la escuela histórico-cultural hasta los años 80 y los 90, donde al igual que en Argentina y Chile, la arqueología procesual tuvo su desarrollo debido principalmente a la influencia de autores norteamericanos. Sin embargo, aunque ese cuerpo teórico-metodológico comenzará a tomar fuerza en las investigaciones e influiría en la arqueología boliviana (Ángelo 2005), la traceología no sería incorporada.

De acuerdo a D. Browman (2007) durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, la arqueología boliviana estuvo práctica e ideológicamente dominada por Carlos Ponce Sanginés (1925-2005), sus colegas y discípulos, así como su insistencia en lo que él denominaba arqueología “científica”. Con posterioridad a ese momento puede leerse en la bibliografía de las tesis recientes la influencia de autores norteamericanos como Andrefsky, 2005, 2009 Odell y Cowan (1986); Sackett (1989), entre muchos otros. Esto se entiende en el contexto del interés internacional, dada la importancia del desarrollo cultural del área andina en Bolivia, que llevó, a través del tiempo a intereses internacionales de arqueólogos europeos y norteamericanos a realizar trabajos de investigación de larga duración (e.g. Barfield (1961), Hyslop (1976) Browman (1976), Pärssinen (1992), Aldenderfer (1989, 1998), Burger et al. (2000), Kolata (1993), Janusek (1994), Hastorf (2000), Prümers y Jaimes Betancourt (2014), solo por mencionar algunos proyectos).

Hastorf et al. (2000) particularmente incluyó en su proyecto el análisis de residuos en instrumentos líticos y si bien este tipo de análisis microscópico fue bien desarrollado, vinculado al análisis de la larga secuencia cultural del Formativo en los Andes centro-sur, interesados en la evidencia temprana para entender el incremento de la escala política y la vida diaria sin embargo el aspecto funcional fue abordado escasamente. En ese proyecto podría mencionarse el trabajo pionero de Matthew Bandy (1994) “Functional analysis of flake tools from Chiripa, Bolivia” es una de las primeras citas relevantes en la traceología boliviana. Dicho informe surge como resultado del Proyecto Arqueológico Taraco dirigido por la misma Dra. C. Hastorf de la Universidad de California, en Berkeley.

En esta misma línea “internacional” encontramos otras tesis doctorales e informes (e.g., Giesso (2000; 2011), en el marco del Proyecto Wila Jawira, dirigido por Alan Kolata y Oswaldo Rivera; A. Garrison del Proyecto Jach’a Machaca (2008) dirigido por John Janusek, o trabajos donde sí se realizaron estudios microscópicos, pero sobre los restos óseos, e.g., de contextos precerámicos de Viscachani (Lizarraga-Mehringer (2004), entre otros.

En el marco de los estudios de lítico en Bolivia también Stanish et al. (2003) se focalizan en estudios geoquímicos para la identificación de los circuitos de circulación de obsidianas, pero de nuevo, la traceología no es considerada.

Otro caso de estudios líticos, se realiza una tesis de maestría en la Universidad de Binghamton, EE.UU. (Bencic 1999) bajo la dirección de W.H. Isbell sobre la tecnología lítica en la localidad arqueológica de Iwawi. De nuevo, se hacen consideraciones sobre lo poco que se ha estudiado la tecnología lítica de Tiwanaku a favor de los estudios cerámicos o de la arquitectura entre otros temas y Bermann (1993, 1994) menciona la presencia de artefactos de función desconocida, pero estudios posteriores no son realizados.

Por otra parte, José L. Paz Soria, arqueólogo boliviano formado en la Universidad Mayor de San Andrés, fue colaborador en proyectos internacionales, y luego recibió formación por parte del arriba mencionado Dr. Martin Giesso (Northeastern Illinois University, Chicago, EE. UU.). Paz Soria forma parte de la organización del “Primer Simposio sobre Tecnología Lítica en el área Centro Sur Andina” en el 2006, con la participación de investigadores de varios países de la región. En 2012 se crea el espacio Arqueolítica Bolivia - Laboratorio de Lítica en la Universidad Mayor de San Andrés, con un resultado excelente de numerosos tesistas de grado y postgrado (Cortez Ferrel (2009), Fernández Callisaya y Jiménez Balderrama (2013), Claure Velasco (2016), Escalera Zambrana (2017), Mamani (2017), Quispe (2018), Fernández Murillo (2018), Maldonado Guerra (2020), y trabajos publicados (e.g., Paz y Chávez 2006; Paz et al. 2014, Mamani 2020, entre otros).

Paz Soria es quién nos informa que el laboratorio se encuentra acéfalo desde 2018. Sin embargo, muy promisoria fue la Reunión Anual de Etnología de ese mismo año, realizada en La Paz del 20 al 24 de agosto, en Sucre 6 y 7 de septiembre y en Santa Cruz el 13 y 14 de septiembre de en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore donde bajo el lema “La rebelión de los objetos” se convocó a especialistas a debatir en torno a la exposición y catálogo “Almas de las piedra” del MUSEF referida a los materiales líticos, en ese marco también se publicó un libro y un catálogo (Fernández Murillo, 2018) y J.L. Paz Soria recibió una distinción.

Perú

En el caso de Perú, en 1982 P. Vaughan (1985) (Université de Bâle, Suisse) realizaría otro trabajo pionero estudiando varias piezas de Telarmachay en el marco del proyecto dirigido por la investigadora francesa Danièle Lavallée, quién realizó numerosas misiones en ese país y enseñó regularmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima.

El análisis traceológico realizado en Lima en 1982 sobre las herramientas de corte de Telarmachay, se circunscribió a piezas de sílex de grano fino u otros silicatos criptocristalinos que representaban solo del 5 al 10% de todo el instrumental de corte. Este autor menciona que estas materias primas no se encuentran en las inmediaciones del sitio, por lo que son recursos líticos “importados”. Por otra parte, destaca que la mayoría de las herramientas están hechos de rocas sedimentarias o rocas volcánicas “locales”, materiales poco favorables para el estudio de las microtrazas porque su textura gruesa o su grano sólo permite un desarrollo limitado.

Desdichadamente tampoco este tipo de análisis encontraría inmediatamente investigadores locales para su desarrollo en el país, si bien en el marco de los proyectos internacionales se pudieron relevar numerosas tesis doctorales e informes sobre estudios de tecnología lítica (e.g., Stone (1983); Gero (1983), (1989); Russell (1988); Sievert y Wise (2001), entre otros). Al igual que en otros sectores de los Andes el estudio de las sociedades complejas, particularmente en las tierras altas de Perú focalizó los estudios líticos en otros aspectos, como e.g. el intercambio de obsidianas (Burger y Glascock (2000); Burger et al. (2000); Jennings y Glascock (2002), entre otros), tema muy estudiado allí o en los trabajos sobre cazadores recolectores en la zona costera (Chauchat, 1988).

Si nos situamos a fines de los noventa, Kaulicke y Dillehay (1999) hacen una evaluación muy interesante del trasfondo histórico de las investigaciones arqueológicas donde se sigue el derrotero de los proyectos y proponen profundizar el “Arcaico” donde el estudio de los materiales líticos se va a volver más relevante, entre otros aspectos a estudiar. En este momento e.g. surgen los nuevos trabajos sobre Paiján (se debe recordar que la primera aparición del término «Paijanense» se encuentra en Lumbreras 1969: 43) y las distintas miradas que cuestionan el enfoque tipológico (e.g., Chauchat et al. (1992, 2006). Dillehay (2003) discute la variabilidad lítica de fines del Pleistoceno entendiendo que puede resultar como producto de diferencias funcionales, aunque no hemos podido relevar informes de este tipo de análisis. Con posterioridad encontramos un interesante estudio de materiales desde la perspectiva más francesa de “Chaîne Opératoire”, en Yataco Capcha e.g. (2009), también para materiales del poblamiento inicial de Perú, pero tampoco se avanza en análisis traceológicos.

Sin embargo, hay tres trabajos específicos referidos a la temática, uno el de la argentina A. Castro quien en 1998 analiza los materiales de la cueva de Cumbe en Cajamarca (Castro 1998) y, dentro de la bibliografía más reciente, el trabajo de J. Downey (2010) donde este autor canadiense se interesa por el uso de las tecnologías expeditivas y lleva adelante el análisis de huellas de uso utilizando microscopía de baja magnificación para todas las herramientas líticas observadas. Los resultados de este análisis fueron combinados con un análisis morfológico de los filos utilizados de las herramientas para inferir la función. El tercero corresponde a Pérez Balarezo, Babot y Carrión que se focaliza en la Costa Central Peruana, sobre la vertiente occidental de los Andes. Los autores consideran la instrumentalización e instrumentación en el análisis tecno-funcional de conjuntos líticos tardíos, que proceden de sitios monumentales del Complejo Arqueológico Maranga, en Lima, a fin de integrar las esferas de producción y funcionamiento de los útiles (Pérez Balarezo et al., 2020). Pérez Balarezo además de su formación en Perú ha trabajado con especialistas argentinos (Babot) y recientemente ha defendido su tesis doctoral (2022) en Francia en la Universidad de Rennes (Actual filiación institucional: Université Paris Ouest - Nanterre La Défense, CNRS - UMR 7041 ArScAn-Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie) y colaborando en el equipo del Dr. E. Boëda en Brasil.

Ecuador

En primer lugar, debemos mencionar a un miembro de la exiliada academia chilena, el arqueólogo Donald Jackson. Vimos su enorme influencia en los trabajos del grupo de arqueólogos y arqueólogas chilenas que llevan adelante investigaciones en análisis funcional y en Ecuador no será diferente. Si bien su especialidad era el estudio del poblamiento temprano, en Ecuador sus estudios de la tecnología lítica refieren a períodos más tardíos de la costa. Jackson, con base en el Centro de Estudios Arqueológicos y Antropológicos llega a Guayaquil desde México, donde tuvo las influencias de L.F. Bate. Se dedica a la docencia de los estudios líticos, y especialmente desarrolla programas experimentales con los alumnos, realizando además tareas de investigación. Este tipo de análisis popularizados por el ruso Semenov y que replicó luego, con una visión de la funcionalidad de los artefactos, para el conjunto lítico del sitio rio Cañas de Daule, en la cuenca media del río Guayas, del período Desarrollo Regional, poco entendido en la región (Jackson 1987; 1989).

Entre sus discípulos encontramos al arqueólogo ecuatoriano Ángelo R. Constantine Castro (Facultad de Cs Sociales y Humanísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral) (Constantine Castro 2014) quién desarrolla su tesis de licenciatura en análisis líticos y traceología (finalizada en 1994 pero defendida en 2004). Luego realiza una maestría bajo la dirección del Dr. G.G. Politis (INCUAPA CONICET/UNCPBA y UNLP) dirigida al estudio de la tecnología lítica de los cazadores recolectores tempranos del piedemonte andino occidental donde desarrolla un análisis que incluye el estudio de microfósiles (fitolitos) en los sedimentos donde los materiales fueron recuperados, pero no incluye los adheridos a los instrumentos líticos o la realización de análisis traceológicos. Sin embargo, realiza este tipo de estudios par informes de trabajos de investigación de otros arqueólogos entre 1998 y 2004. Recibe influencias María Pinto, la arqueóloga colombiana mencionada anteriormente que, así como revolucionó el ambiente de los estudios líticos en Colombia, tendría su impacto en Ecuador.

Luego en épocas más recientes colabora con María Soledad Solorzano, Doctora en Prehistoria y Arqueología, en los estudios del Proyecto Pashimbi Milenario y con Florencio Delgado en el Proyecto arqueológico en el valle del río Quimi realizando análisis líticos, también de traceología. En 2018 comienza a formar estudiantes en estudios líticos en su universidad.

Si dejamos Guayaquil y nos centramos en Quito encontramos los estudios previos sobre tecnología lítica de Bell, Mayer-Oakes y Salazar que efectuaron sobre contextos de sitios tempranos (e.g. Bell 1977; Salazar 1979) y los de J. Marcos en la costa ecuatoriana. En general, estos trabajos que fueron hechos desde la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE) siguieron una trayectoria más bien centrada en un enfoque tipológico. Esta línea de investigación sería continuada por el norteamericano Erick Dyrdahl, especialista en arqueometría, posgraduado en The Pennsylvania State University en 2017, quién desde ese año se desempeña como profesor en la PUCE. Allí incorpora aspectos tecnológicos y arqueo métricos para el estudio de los materiales, pero no la mirada traceológica de la “escuela de Guayaquil de la Politécnica”.

Uruguay

Consultada la bibliografía sobre traceología en Uruguay encontramos trabajos de índole traceológica en colaboración o directamente realizados por arqueólogos extranjeros. Por un lado, dos trabajos que fueron llevados a cabo por dos colegas argentinos, y ya mencionamos en el acápite de ese país, nos referimos al Dr. Hugo Nami y la Dra. A. Castro, con el estudio traceológico de puntas cola de pescado o Fell 1 del sitio Arroyo Cacique, en el Depto. de Tacuarembó y posteriormente de ese mismo tipo de instrumentos de la cuenca del Río Negro donde no sólo se observaron microdesgastes sino también la presencia de sustancias adheridas probablemente vinculadas al sistema de enmangue (Nami y Castro 2010; 2014). En segundo lugar, los trabajos de I. Clemente Conte (Clemente Conte, 2010 y Moreno Rudolph et al. 2010) para el este y zona costera de Uruguay. Lamentablemente no hemos encontrado otros desarrollos publicados, aunque hay varios especialistas en análisis lítico en ese país.

República Bolivariana de Venezuela

Para el caso de Venezuela lamentablemente no hemos podido registrar este tipo de análisis por parte de investigadores locales, hasta un caso reciente. Comunicados con Diego Vargas Peláez (del Departamento de Arqueología de la Universidad Central de Venezuela) nos informa que este tipo de análisis no cuenta con antecedentes en el país, si bien en este momento se encuentra en etapa de realización una tesis de pregrado en física, que sería el primer trabajo en acercarse a la traceología utilizando la técnica de microscopía electrónica del cual sus resultados se publicaran en el primer número de la Revista Estudiantil Venezolana de Antropología, una excelente iniciativa de los alumnos del Departamento de Arqueología.

Sin embargo, si nos referimos a estudios de materiales de colecciones de Venezuela encontramos los trabajos de Catarina Falci (actualmente Lecturer en la Universidad de Leiden) dedicada a dilucidar los patrones en la evolución de la producción, el uso y el intercambio de adornos a través de análisis tecnológicos y de micro-desgaste (e.g. Falci 2015; 2020)

Luego de detenemos brevemente por algunos de los países de la región, observamos una heterogeneidad en el desarrollo de la traceología, y creemos que es posible mencionar al menos cuatro aspectos del desarrollo de la disciplina arqueológica que han impactado de manera desigual, o de acuerdo a las distintas tradiciones de investigación, en la posibilidad de desarrollar análisis funcionales de base microscópica:

Falta de interés o imposibilidad de desarrollar la temática de análisis funcional por escasez de estudios sobre sociedades cazadoras recolectoras o foragers donde en general se da relevancia a estudios de tecnología lítica u ósea en general. En particular los países que ocupan el área andina (Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y Argentina) han puesto su interés en temas tales como estudios de la arquitectura, la cerámica, los desarrollos estatales, la metalurgia, solo por mencionar algunos. O en el caso de los países vinculados a la selva amazónica, el interés centrado en la obtención de datos ambientales (Colombia, Ecuador, parte de Brasil, entre otros).

Proyectos macro sin estudios de detalle, con escaso desarrollo fuera de estudios de impacto (Colombia, Venezuela y Chile), donde los relevamientos ocupan gran parte de las investigaciones y las tareas de laboratorio son de carácter más bien tipológico-descriptivas o de inventario.

Falta de recursos económicos para montaje de laboratorios con tecnología adecuada, y sostén en actualización a lo largo del tiempo, es un problema generalizado de los países en vías de desarrollo, también en algunos casos la falta de continuidad en la financiación que deja truncos proyectos en curso.

Problemas específicos que no permitieron la creación de linajes o tradiciones sobre la temática. Estas cuestiones pueden tener varias razones: en primer lugar, que fueran especialistas de otros países los que llevaran a cabo los análisis, como los ejemplos que mencionaremos más adelante, pero que no formaron arqueólogos en los lugares donde llevaron adelante sus trabajos. En segundo término, hemos encontrado muchas razones personales. Algunas que podríamos vincular a cuestiones de género, como el abandono de la carrera para dedicarse a la familia, u otras, vinculadas a la posibilidad de obtención de financiamiento, que sólo es posible en proyectos de carácter “generalista” y en la cual no se incluyen este tipo de especialistas o el especialista debe volverse generalista. Este último aspecto tendría que ver con la situación particular de las posibilidades tanto nacionales como internacionales de obtener fondos.

Finalmente, habíamos mencionado que existiría la posibilidad de que la traceología se viera como un tema vacante, y quizás esa vacancia podría vincularse, además de todo lo mencionado previamente, a una falta de prestigio en la metodología, dadas las controversias alrededor de la temática que se dieran a fines de los años setenta e inicios de los años ochenta, si bien consideramos que hoy esto estaría superado.

Palabras finales

Pensar en una exégesis entorno al estudio de los materiales líticos y desde la perspectiva de la traceología no ha sido fácil, dado que a diferencia de lo que sucede con otras áreas de la disciplina arqueológica -como la zooarqueología donde hay numerosas historias escritas y congresos nacionales e internacionales- para el caso de los materiales líticos no hay antecedentes previos sobre las historias recorridas en el caso de la traceología sudamericana, a excepción del trabajo de Mansur et al. (2014). Hemos tratado de suplir estas falencias gracias a entrevistas personales a través de video llamadas a lo largo de varios países y cruzando mares, pero seguramente es necesario que al menos en cada país se escriba la propia historia, que leeremos muy gustosamente. Creemos que la reflexión de cada investigador e investigadora que conoce su realidad aportaría y enriquecería la perspectiva apenas bosquejada aquí. Volvemos a pedir disculpas por los errores y ausencias cometidos.

Si reflexionamos en torno al avance en la producción bibliográfica la tendencia lineal al crecimiento es notoria y auspicia una continuidad en los estudios traceológicos (Figuras 1 a 3), de las entrevistas han surgido genealogías que permiten reconstruir ya una tercera generación de especialistas en análisis funcional en varios países. En este sentido las colaboraciones entre países parecen estar creciendo, lo cual es muy favorable también ya que se puede maximizar el uso de los equipamientos y compartir miradas desde formaciones diferentes, queda un desafío que es el del transporte de materiales entre países que no sería un tema resuelto aún.

Si nos referimos a los encuentros académicos entre arqueólogos especialistas en lítico parecieran estar creciendo también y esperamos que, en esos intercambios en persona, ya no virtuales, en años venideros se facilite el crecimiento de los análisis traceologicos.

En cuanto a las metodologías en general se han vinculado principalmente a dos líneas de investigación: por un lado, estudios teórico metodológicos, asociados al desarrollo de programas experimentales, y por otro la aplicación de dichos desarrollos para responder preguntas de carácter más bien específico en el marco de trabajos de arqueología regional.

Llegado este punto, si bien no nos ha sido posible abordar el caso de Brasil sistemáticamente no querríamos dejar de mencionar la introducción del análisis tecno-funcional desde la perspectiva francesa (e.g. Lourdeau (2015)) y además, con la participación de especialistas de España y Francia (Boëda et al. (2021), entre otros).

Dentro de esos virajes de intereses teóricos observamos que se ha incrementado el interés en el estudio de la persona, de los gestos de uso y en que además de los materiales rocosos comienzan a sumarse líneas de investigación de rastros en instrumentos óseos (Nami y Scheinson (1997); Scheinsohn (1997); Buc (2006, 2011); Buc y silvestre (2006); Buc y Loponte (2007); Izeta et al. (2013), Álvarez et al. 2014, y el de dientes usados como instrumentos (Parmigiani y Álvarez Soncini 2014, Parmigiani et al. 2017, entre muchos otros) lo que amplía la perspectiva. Así, de acuerdo a las propias palabras de Babot et al. (2019) se encuentra en plena formación “…un campo que, como estrategia metodológica, propone el reconocimiento y estudio combinado y complementario de variables morfológicas, dimensionales, tecnológicas, tipológicas, funcionales, cinemáticas y simbólicas que permiten abordar los modos de hacer y de usar desde una perspectiva holística”.

Cuando Clemente et al. (2002) analizan el surgimiento y la aplicación del análisis funcional a los estudios prehistóricos plantean lo lógico de la relación entre el enfoque materialista histórico y el “trabajo” como categoría analítica en los trabajos iniciales de Semenov. Más auspicioso aún para los derroteros que quedan por andar en el campo de la traceología, es cuando hacen una revisión del libro en honor a Semenov recuperan la idea original propuesta por el traceólogo ruso sobre una mirada integral y no de análisis funcional exclusivamente. Creemos que hoy en día las perspectivas se han ampliado, complementado con visiones diferentes, producto de la multiplicidad de enfoques que se encuentran en el amplio “espacio teórico metodológico de la arqueología sudamericana”, que como vimos no terminan en Sudamérica, sino que se encuentra atravesada por las arqueologías de varios continentes.

A futuro, si no tuviéramos restricciones de espacio creemos que si cruzáramos el dato de género con la cantidad y listado de autores podríamos avanzar un poco más en comprender las genealogías y las diferencias de género.

Dentro de las perspectivas a futuro queremos comentar que, algo que ya viene sucediendo, la convergencia de temas como el estudio traceológico y la arqueología de la infancia, o cuestiones vinculadas a los gestos de uso y las formas de hacer, las miradas combinadas con el estudio de microfósiles y residuos deberían sostener riquísimos trabajos. Otra temática pendiente de profundizar sería ampliar las interpretaciones sobre la variabilidad de los conjuntos instrumentales que caracterizan las arqueologías de muchas regiones de Sudamérica a través del estudio de filos naturales, que ampliaría quizás el espectro instrumental y de formas de uso de la materia prima sólo por mencionar algunos temas de la agenda.

Notas:

(1) Link al Repositorio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad nacional de Córdoba, Suquía donde se podrá revisar el listado bibliográfico estudiado en este trabajo: https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/7593