Introducción

A nivel mundial, existen diversos ejemplos que demuestran la relevancia y significación que tuvieron las aves en las sociedades. Gál (2006), indica que, en las manifestaciones artísticas, las aves fueron una fuente de inspiración, y se las representan desde el Neolítico en diferentes soportes, como el esculpido en roca, ornamentos de madera y modelado en arcilla.

Su significado y las representaciones que se han realizado en diferentes momentos y regiones son variados. En Mesoamérica, la identidad mexica de Tenochtitlan se muestra a través del águila en su mito fundacional. Los soldados ataviados como guerreros-águila evidencian esta valoración. La participación ritual de las aves fue constante: en sacrificios y oráculos; en la medicina; en atributos de poder (como el tocado de plumas de Quetzal atribuido a Quetzatcoatl entregado por Moctezuma a Cortés) (Soustelle, 2003).

En el desarrollo cultural andino la presencia de las aves es continua. La identificación de diversas aves en los geoglifos de Nazca, permiten entender el alcance geográfico que supuso esta cultura, al reconocerse representaciones de diferentes ambientes: colibríes, pelicanos y posiblemente cóndores, entre otras (Masaki et al., 2019). También, representa un caso relevante la iconografía Chavín del templo tardío, con motivos de “dieciséis aves en procesión” (con variadas interpretaciones sobre si son cóndores, halcones o águilas arpías). Estas figuras, fueron retomadas en la puerta del sol de Tiwanaku, en la que además se suman imágenes de cabezas de cóndor en la parte inferior de los báculos que sostiene el personaje central (Kaufman Doig, 1983). En el caso de la cerámica, proliferan las representaciones de aves entre los motivos decorativos de la alfarería inca cusqueña, tanto pintada como modelada (Kaufman Doig, 1983). En cuanto a la medicina, hay registro de utilización como goteros de ulnas y tibiotarsos de Ardea sp y Phoenicoparrus sp., en el cementerio de Chiu Chiu (Antofagasta) ca. 1000-1400 D.C. (Berenguer y Acevedo, 2015). Por otra parte, un estudio etnográfico realizado en la puna, analizó productos de ferias populares, a los que se les atribuyen usos mágicos, rituales y medicinales, y entre ellos se observó la presencia de aves: Geranoaetus melanoleucus; Vultur gryphus y otros representantes de la familia Cathartidae; la familia Phoenicopteridae; la familia Rheidae (Barbarán, 2004).

Estudios etno-ornitológicos han demostrado la relevancia simbólica que poseen las aves en la vida social del pueblo Toba en Formosa (Pastor y Porini 2009). Han evidenciado la relevancia de las aves en la cultura material y que por lo tanto, requiere considerarse en las agendas de estudios arqueológicos.

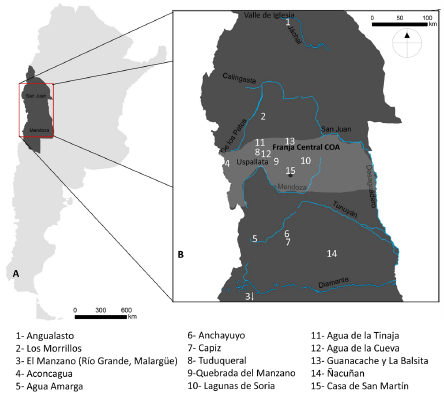

Nuestro trabajo se centra en la revisión bibliográfica exhaustiva del registro histórico de aves en el norte de Mendoza y centro sur de San Juan (figura 1) , acudiendo también a piezas depositadas en museos arqueológicos regionales (Museo de la FFyL Salvador Canals Frau, UNCuyo y Museo Mariano Gambier, UN San Juan. La bibliografía se consultó en bibliotecas del Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas, del Instituto de Arqueología y Etnología de la FFyL UNCuyo y las posibilidades que ofrecen los sitios on line de acceso a archivos y repositorios (como el Archivo Nacional de Chile entre otros). Los objetivos son, aportar una primera aproximación al rol que tuvieron las aves en el pasado del Centro Oeste argentino (COA) y analizar la función que la historia, la etnohistoria y la arqueología le otorgaron a las aves en la vida de las personas en esta área. En este sentido, se apunta a organizar el corpus disperso de información disponible para la región.

Para lograr este fin, se realizó el relevamiento historiográfico del registro arqueológico, etnográfico y etnohistórico, de las provincias de Mendoza y San Juan. Esta revisión fue amplia debido a la necesidad de incluir toda mención posible sobre estos animales, por lo cual, no solo incluyó la revisión bibliográfica sobre la evidencia de restos osteológicos y cáscaras de huevo vinculados con la alimentación, sino que también se relevaron referencias a elementos de plumaria, representaciones iconográficas en diversos soportes, elementos asociados a actividades relacionadas con las aves (captura), menciones en relatos históricos y etnográficos, entre otros. Esta información se aborda, en primer lugar, a partir del análisis de la problemática general de la dieta y el consumo de aves en el registro arqueológico del COA. En segundo lugar, se presenta un compendio de las diversas materialidades, desde las evidencias más antiguas hasta el período posthispánico, que representan aves y/o usan referencias a aves y que han sido interpretadas como elementos simbólicos. Finalmente, se presenta el registro etnográfico y documental que describen las diversas prácticas relacionadas con el consumo de aves en el norte de Mendoza (extraídas de citaciones documentales editas). Metodológicamente se optó por ordenar las menciones según la cronología y contexto de hallazgo, indicando que tipo de restos y grados de determinación específica refieren para detectar luego el rol otorgado (descriptiva, explicativa e interpretativamente) por los autores (considerando además los niveles de reconocimiento taxonómico al que arribaron). El esquema de presentación refirió las diferentes formas de representación de las aves (sean huesos, plumas, cáscaras de huevo, pasando por representaciones iconográficas hasta relatos que documentan su relación con las personas, etc.). Así, en principio se buscó detectar la continuidad de su presencia en los diferentes tipos de registros y por otro lado, la relevancia o no de una percepción que mensurara su importancia multidimensional en la vida de las personas, con variaciones en el tiempo y el espacio.

Marco teórico

El tratamiento teórico de la relación entre humanos y animales es tan antigua y amplia como la filosofía misma (Neira 2017). Los animales poseen significaciones que trascienden la única noción de recurso para las sociedades humanas. Aun siendo recursos, e incluso comida, en el mundo de las sensaciones, los humanos encuentran referentes de la naturaleza en los cuales encontrar/dotar de sentido a sus vidas (y de hecho encontrar mejoras en su calidad por ej. Methorst et al 2021:2). Arqueológicamente entonces, la asimilación de huesos, plumas, representaciones rupestres, etc. de aves, más allá de la valoración funcional relacionada con la subsistencia que tiende a considerarse en la arqueología adaptacionista (dualista en sentido de Descola y Palsson 2001: 14), pueden ampliarse miradas desde cuestiones ideológicas que, análisis semióticos mediante, las integran en explicaciones inherentes a la agencia cultural desde la multidimensionalidad de representaciones donde se manifiestan/plasman (Arenas y Porini 2009; Flores y Fresia 2018; Ottalagano y Colobig 2010). En este trabajo, en términos teóricos se pretende considerar el estado de la cuestión en cuanto al rol que se otorgó a las aves en una historia de larga duración en el COA; en su incidencia multidimensional sobre la vida humana. Esto puede indagarse en base a la abundante evidencia que, sin embargo y según compilamos, tiende a estar dispersa y disminuir su potencial interpretativo. Tal mirada la enrolamos teóricamente en la de una arqueología con la atención puesta en la dimensión ideológica y su relación dialéctica sobre las condiciones materiales de existencia, entendiendo así que una dimensión representacional desde el materialismo no desafía sino fortalece la contextual (que en sentido monista plantea Palson 2001). No obstante, con la atención puesta en tales reflexiones teóricas, nos focalizamos aquí en la evidencia disponible. En el COA, la mayoría de los trabajos (históricos, arqueológicos y/o etnográficos), no han puesto en foco las particularidades de los registros de aves que se mencionan, desaprovechando la potencia interpretativa que pueden ofrecer para entender los posicionamientos culturales que se les otorgó en diferentes etapas del pasado si se encuadran contextualmente y en sus diferentes manifestaciones materiales o simbólicas. No será objetivo aquí tanto resolver este aspecto interpretativo, como si el de revisar y organizar la información en pos de tal finalidad.

Estado de la cuestión sobre la avifauna en la arqueología argentina

Más allá de los huesos y las cáscaras de huevo, existen diversos elementos que, como soporte o como sistemas de representación, permiten proponer hipótesis con respecto al rol de las aves en la vida humana.

Si se considera la relevancia de las representaciones de aves en los diferentes períodos y contextos arqueológicos de Argentina, fue poca la atención prestada en los estudios arqueofaunísticos hasta tiempos recientes. Esto se debería a las posibilidades de reconocimiento más que a los intereses por analizar la relación de las aves con las personas, sea como alimento, mascotas u otros roles. Para tiempos prehispánicos, la mayor posibilidad de reconocimiento de los reidos centralizó los estudios en esta especie (Giardina 2010, entre otros). Lo mismo ocurre para períodos históricos, en los cuales la identificación de Gallus gallus concentra los análisis (Colasurdo 2010, entre otros).

En Patagonia, los recursos que brindan las aves, además de los alimenticios (Cruz et al 2004, entre otros), fueron usados como ornamentos (cuentas de collar) y como soporte para representaciones iconográficas, como el caso de las cáscaras de huevo, de la familia Rheidae, con decoraciones geométricas grabadas, halladas en la costa norte del Golfo San Matías, en las que se identificaron 27 motivos que participarían en la comunicación visual (Fiore y Borella, 2010).

En el ámbito nordeste, se ha documentado etnográficamente el rol simbólico relevante que tuvieron las aves en identidades como la Chaná (Ottalagano y Colobig 2010), y se ha destacado el valor de tales estudios para discutir aspectos vinculados con la dimensión simbólica del registro arqueológico, la cual ha sido generalmente relegada en virtud de la difícil accesibilidad que reviste.

En el Noroeste Argentino, existen trabajos que han permitido un acercamiento taxonómico a las aves por medio del estudio anatómico de plumas (Velardez Fresia, Flores y Ortiz 2018) y osteológicos (por ejemplo Belotti López de Medina 2012), para el caso de Guacamayo Ara cloroptera, en el sitio Isla de Tilcara como ofrenda funeraria o en la identificación de hueso de un fémur izquierdo de Falconidae, como soporte para la elaboración de un aerófono (Miguez et al 2013).

En cuanto al sentido e interpretación de los registros plumarios, en el mundo andino Velardez Fresia (2018) aporta una mirada para comprender procesos de construcción identitaria a partir de los adornos cefálicos en la Qhapa qocha del Llullaillaco, sindicando el rol activo de la cultura material en la interacción entre persona y objeto (anclado en claros criterios analíticos de identificación taxonómica). Desde perspectivas interpretativas, el estudio de representaciones bajo diferentes materialidades y la identificación de variadas especies de aves y su etología, permitió avanzar en un análisis semiótico de cultura Aguada, para comprender la inclusión de las aves en las interacciones sociales, con un rol activo en la construcción de creencias y prácticas derivadas de dicho vinculo (Flores y Velardez Fresia 2018). En estos últimos trabajos se detecta el gran potencial interpretativo que ofrecen las aves en su vínculo con procesos sociales e identitarios.

Reconocimiento de aves en el registro arqueológico del COA

En Mendoza, la problemática específica de la presencia de aves en contextos arqueológicos fue abordada en el sur de la provincia (Abbona et al., 2019; Giardina, 2006, 2010; entre otros). Estos trabajos ofrecieron respuestas al tipo de dieta y a la forma de explotación del recurso animal que llevaron a cabo las sociedades cazadoras-recolectoras. En el resto de la provincia, desde hace algunos años se plantean trabajos en esta línea de investigación (Guardia, 2020). Sin embargo, la recurrente mención de restos en los registros de diferentes sitios de la región, plantea la necesidad de un análisis que supere el engrosamiento de listas taxonómicas y que permita cuestionarnos acerca del rol de las mismas en diferentes temporalidades y ambientes apelando a determinaciones más específicas.

En el centro y norte de Mendoza (Figura 1), los restos de aves recuperados en diferentes contextos temporales y espaciales han llevado a considerarlas dentro de la alimentación y complementarias en una dieta humana, la que se basaba en mamíferos grandes y medianos. Tales consideraciones derivan de una comparación con estos mamíferos, entre los cuales las aves no ofrecerían un gran aporte calórico (Giardina, 2010). Por su parte, las determinaciones específicas se han centrado en pollos (Gallus gallus), Reidos (ñandú) y Tinamiformes (Eudromia elegans) (Bárcena et al. 1985; Bárcena y Ots, 2012; Chiavazza et al., 2021a; Chiavazza et al., 2021b; García Llorca, 2003; García Llorca y Cahiza, 2007; Guardia et al 2019; Ortega et al., 2005; Ots et al., 2011; Ots et al., 2016, entre otros).

Figure 1 COA localities and sites mentioned in the text (Ref.3, located in southern Mendoza, associated with Río Grande) (Own elaboration)

En el caso de los contextos históricos urbanos, se propone que las aves cumplirían un rol cultural más amplio y no solo de alimento, ya que la cría de animales domésticos implicó conocimientos específicos y toma de decisiones. Se plantea que la alimentación, en ocasiones, excede lo meramente biológico o económico debido a que está atravesada por decisiones sociales y culturales que es posible inferir desde los materiales zooarqueológicos recuperados en los sitios (Castillo et al. 2015, Lanza et al., 2017).

En el norte de Mendoza, la dificultad en el reconocimiento específico de los restos arqueoavifaunísticos -se recuperan mayormente restos óseos y cáscaras de huevo y excepcionalmente plumas- ha llevado a formar colecciones de referencia y consultar atlas osteológicos que, en articulación con análisis de distribución de géneros y especies actualmente en el territorio, ha conducido a generar modelos de expectativas de hallazgos y explicaciones sobre presencias y ausencias en los contextos (Guardia, 2020).

Plumas en los cuerpos. Los registros más antiguos de aves

La ocupación humana en Cuyo se remonta a ca. 12000 años. En esta secuencia, los registros arqueofaunísiticos han sido relevantes y las publicaciones remiten generalmente a camélidos y su rol en la subsistencia (Corvalán, 1992; Gasco, 2014; entre otros). Algunos trabajos han profundizado en aspectos relativos a posibles procesos de domesticación (Gambier 1988; Gasco et al., 2011). Desde hace algunos años se viene profundizando en otros registros faunísticos, como los micromamíferos y los peces (López y Chiavazza, 2020; Chiavazza, 2010, 2013; Corbat et al., 2017; entre otros), y la incorporación de especies exóticas en diferentes contextos históricos como contextos urbanos (Ortega et al., 2005; García Llorca, 2003; entre otros) y contextos mineros (Sironi et al., 2013; entre otros).

El registro más antiguo de consumo de aves se reporta en la cultura de los Morrillos (Gambier 1985). Se recuperaron cáscaras de huevo atribuidas a Rhea americana y restos de huesos de ave en general, huesos largos, uña y plumas (Gambier 1985). La mayoría, procede de la gruta 1 de Los Morrillos, y se suman a trabajos de plumaria asociados a un párvulo envuelto en una red datado en 4410±150 años AP., además de trabajos con plumas datados en 4530±110 y 5460±140 años AP. En la gruta 2 este tipo de elementos fue datado en 6480±130 años AP (Gambier, 1985: 107, cuadro 9).

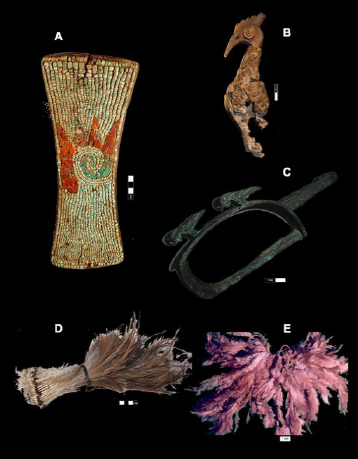

La plumaria Morrillos, corresponde a faldellines o cubresexos: femenino en el cuerpo 1 (juvenil); masculino en el cuerpo 3 (de 8 meses) (Michieli 1985) (Figura 2 E). El cubresexo del cuerpo 1, se compone de un hilo de fibra vegetal del cual pendían plumas de Rhea americana (Gambier 1985). El cuerpo 3 “posee como prenda de vestir un cubresexo confeccionado con plumas suaves de Rhea americana de color rojizo o marrón…” (Gambier, 1985: 104). Los restantes trabajos con plumas debieron pertenecer a otros elementos de adorno. Hay plumones rojo-claros atados a modo de borla en el basurero de la gruta 1. Entre grandes rocas de la misma gruta se recuperó un palito con plumones rojos fijados en forma escalonada y atados con nervio animal, dando una apariencia de escamado. En el talud de la gruta 3 apareció un manojo atado (borla) de plumas blancas y chicas de Rhea americana (Michieli, 1985: 200).

Figure 2 A. Abstract condor motif on a plate with malachite beads. (Michieli, 2015). B. Angualasto, a wood and leather object representing the condor. (note detail of crest, eye and beak and its abstraction on the plaque inFigure 2A. (Michieli, 2015). C. Angualasto, bronze mitten and enlarged detail of parrot figure. (Michieli, 2015). D. Angualasto, herd of rhea (ñandú) feathers (Michieli, 2015). E. Faldellín or feather coverlet Morrillos (Michieli 1985).

En el caso de la Gruta de El Manzano (sur de Mendoza), el contexto definido como Cultura de los Morrillos, reporta huesos de avestruz distribuidos en cuatro fechados, promediado en los 7070 ±130 años AP (Gambier, 1985: 141).

Sobrevolando los Desarrollos Regionales

En San Juan, destaca la presencia del cóndor dentro de los sistemas de representación del período Agropecuario tardío preincaico de Angualasto (ca. 1200-1460 D.C.) (Gambier 2003; Michielli 2015). Michieli (2015), recuperó la figura del cóndor (Figuras 2A y2B) relacionando lo alegórico y lo simbólico de sus atributos como parte de un complejo sistema de representación que subyace en las materialidades óseas, cerámicas, textiles, metálicas, petroglifos, cuero e incluso tatuajes faciales. En algunos casos como objetos en sí mismos y en otros de modo abstracto o figurativo, los diseños ofrecen un sistema de representación cuya centralidad estaría dada por reminiscencias de Vultur gryphus macho y adulto (Michieli 2015: 97, láminas 283 y 302), “…vinculados con el ojo, la cresta escalonada y el cuello de líneas oblicuas…plumas de las alas” según se demuestra en la figura de síntesis (Michieli, 2015: 98, lámina 305) (figura 2B). La autora, plantea lazos con los escudos ceremoniales estudiados en el NOA por Rex González en 1967 y extendió vínculos regionales más allá del norte de San Juan. También, registró motivos en diferentes soportes materiales (por ejemplo, metal) e insinuó la presencia de loro y cóndor en contextos funerarios. En el caso puntual de una sepultura en Bella Vista (San Juan), se reconocieron restos óseos de guacamayo (Psittacidae sp) (Michieli, 2015: 42).

En el contexto Angualasto, se hallaron otras aves entre las evidencias materiales, por ejemplo: un hato de plumas de ñandú (Michieli, 2015, lámina 165) (Figura 2D); representaciones de loros en manoplas de bronce (Michieli, 2015, lámina 73) (Figura 2C); representaciones variadas de aves en torteros, petroglifos y textiles (Michieli, 2015, láminas 166, 307, 312, 314, 315). Los elementos descriptos por la autora proceden de contextos funerarios y domésticos, lo que sugiere el posicionamiento que las aves habrían tenido tanto en la vida cotidiana como en los sistemas de valoración de la sociedad del Agropecuario tardío preincaico. De hecho, en los contextos aparece instrumental vinculado al consumo de psicotrópicos como tabletas y tubos procedentes de San Pedro de Atacama (Norte Grande de Chile). Este trabajo, es el único antecedente de estudios exhaustivos sobre la representación de aves, especialmente el cóndor, su vinculación con la vida de las personas en el COA y su reflejo en la cultura material.

Aves entretejidas en el dominio cuyano del Tawantinsuyu

Martínez Cereceda (1995), sugiere que las aves pudieron ser clasificadas diferencialmente por los incas, en función del color de su plumaje. En el caso de la plumaria en la textilería, Abal (2010) analizó mitos y creencias documentados en crónicas y relaciones coloniales, lo que explicaría algunos de los rituales descriptos por los conquistadores. Las plumas de guacamayo y de cóndor, poseían atributos que trasuntaban en su uso en vestidos, coronas y tocados. Otras aves mencionadas por sus atributos, presencia en mitos y/o rituales son: águila, pelícano, cormorán, flamencos, entre otros. Los niños entre 8 y 12 años se encargaban de recolectar plumas (e incluso huevos) de patos, picaflores, pájaros pardos, jilgueros y palomas. Las plumas participaban también decorando armas, cascos y escudos. Su coloración jugó un rol importante en la valoración de los rituales (Abal, 2010).

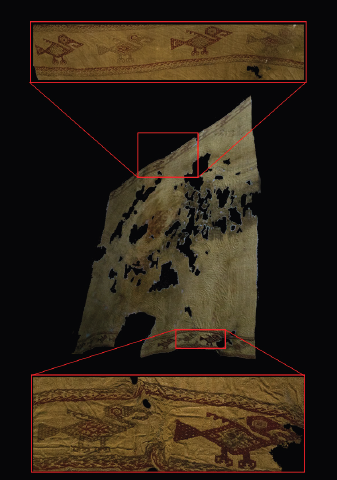

En Mendoza, la mayor conservación de piezas textiles con referencia a aves remite al Qhapa cocha del cerro Aconcagua. Allí, un fardo funerario ceremonial datado aproximadamente entre los 370±70 años AP y los 480±40 años AP (Schobinger, 2001: 173), entre los reinados de Tupac Yupanqui (1441-1493) y Huayna Capac (1493-1525), contenía al cuerpo de un niño de aproximadamente 7 años envuelto en textiles. Entre los mantos se destacan algunos con representaciones de aves, además de excepcionales piezas de plumaria asociadas a estatuillas votivas (Figura 3). El ajuar es complejo y representaría la incorporación de productos derivados del amplio territorio de las cuatro partes -suyus- del Tawantinsuyo (Schobinger, 2001).

Figure 3 Above: statuettes of the Aconcagua Qhapa qocha (Spondylus, silver and gold) with corresponding feather penachos (black, red and yellow respectively). Below: Corolla or feather headdress (piece nº 23,Abal, 2001: 217). (Own photographs of pieces from Museo Salvador Canals Frau, FFyL, UNCuyo).

El estudio textil permitió diferenciar motivos de fauna en el manto de algodón (yaqolla 14) con bordado de lana. El motivo es sugerente y parece sintetizar una forma de ave-pez (Abal y Ferrari, 2001) que, según estudios biológicos, correspondería a un cormorán (Phalacrocorax sp.) (Bianchi y Mons, 2001) (Figura 4). Por otro lado, la yaqolla 21 presentaría el diseño de un pelícano esquemático. Otro manto (pieza 20), evidencia el diseño geométrico de un ave interpretado como un cormorán (Abal y Ferrari, 2001). EnF ambos casos poseen reminiscencias de imágenes de la decoración de la cerámica inca (Kaufman Doig, 1983).

Figure 4 Yaqolla or blanket with guards (nº 14) Natural cotton with cormorant (bird-fish) motifs embroidered with dyed woolAbal 2001: 212). (Own photograph on pieces from Museo Salvador Canals Frau, FFyL, UNCuyo).

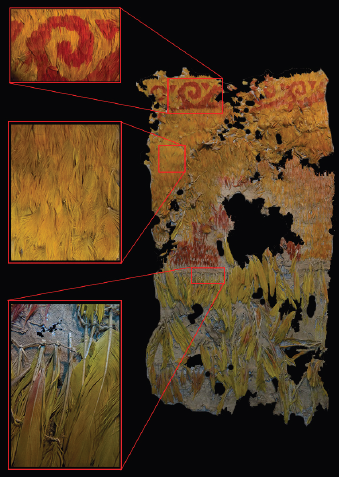

A estas representaciones vinculadas con avifauna marina de la costa norte peruana se suman elementos de plumaria incluidos en el mismo ajuar (Figuras 5): un mantillo (unku 22) y una corola de plumas (pieza 23). También existe plumaria asociada a tika o penachos de las estatuillas antropomorfas (Schobinger, 2001) (figura 4A). En el caso del unku, las plumas (Figura 5) son amarillo rojizas que pertenecerían a especies:

“… punensis y rufiponnis, género Geossita, Fam, Furnariidae, Passeriformes”, propia de “…aves pequeñas (…) muy abundantes en la franja de 2000 a 4500 mts de altura … habitan la estepa altoandina en el noroeste y áreas altoserranas de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.” (Bianchi, 2001: 249).

Figure 5 Right: Unku or Ponchillo with yellow and red feathers attributed to Furnaiidae, Geossitta punensis and Geossitta rufiponnis (top detail and middle) associated with the Qhapa cocha of Aconcagua (Bianchi 2001:249). Below left: detail of feathers on cotton cloth from the same Unku (piece nº 22Abal 2001:216). (Own photograph on pieces from Museo Salvador Canals Frau, FFyL, UNCuyo).

En cuanto a las plumas del tika (penacho) (figura 4B), corresponderían a aves tropicales probablemente de Bolivia y Perú. Las negras podrían corresponder a alguna especie de ranfástido y las rojas y amarillas a guacamayo escarlata (Ara macao), propio de zonas amazónicas (Bó, 2001). Los elementos plumarios de las estatuillas son los siguientes: estatuilla 1: tika de dos plumas amarillas casi anaranjadas; estatuilla 2: tika de cinco plumas rojas a marrones; estatuilla 3: tika de 12 plumas negras con tornasol rojizo. Todas son estatuillas masculinas -no se han hallado en estatuillas femeninas- (Schobinger et al., 2001).

Aves de barro. La decoración de motivos ornitomorfos en la cerámica local durante la dominación Inca

En San Juan la cerámica Angualasto preincaica posee motivos estilizados que representan al cóndor. Estas se observan en decoraciones en dameros o ajedrezados combinados con atributos del cóndor como las plumas remeras. También, caras acorazonadas que poseen atributos de la cresta y el ojo del cóndor (Michieli, 2015. láminas 309 a 313).

En Mendoza, la principal representación de motivos de aves está en las vasijas Viluco-Inca Mixto del período de dominación Inca. Dos de estas forman parte del conjunto de vasijas gemelas, que permitieron plantear la estandarización en la producción cerámica en el enclave incaico de Agua Amarga: dos escudillas gemelas con cabezas modeladas ornitomorfas con pico curvo hacia abajo y con una bolita (a modo de cascabel) en el interior de la boca, un par de apéndices opuestos en el borde, decoración pintada monocroma y bicroma (Figuras 6A y 6B) (Prieto Olavarría y Chiavazza 2009). Los pares de apéndices opuestos en el borde de las escudillas corresponden a estilizaciones de atributos ornitomorfos y son las decoraciones modeladas más representadas de todo el conjunto de cerámica Viluco en la región (Prieto-Olavarría y Tobar 2017). En el mismo sitio, se halló otra escudilla ornitomorfa estilizada (Figura 6C), que posee decoración monocroma roja. Por otra parte, en el tambo incaico de Ranchillos ubicado en Uspallata, se recuperó un plato pato (Figura 3D), inspirado en los plato pato cusqueños (Prieto Olavarría y Chiavazza, 2009).

Figure 6 Ornithomorphic vessels: A) no. 1219, Museo Prof. Canals Frau; B) n°. 10336, Museo de Historia Natural San Rafael; C and D) no. 10335, Museo Prof. Canals Frau; E and F) no. 1212, Museo Prof. Salvador Canals Frau. nº 1212, Museo Prof. Canals Frau. Mark= 1cm. (Own photograph).

El análisis del registro Viluco Inca Mixto a nivel regional, permitió plantear que estas piezas habría tenido un rol simbólico en las relaciones sostenidas entre el Estado y las poblaciones locales, ya que esta cerámica habría sido parte de los sistemas de representación visual inca, y una de las estrategias de apropiación simbólica del territorio más meridional del Imperio (Prieto-Olavarría y Tobar, 2017: 157). Además, fueron un soporte que permitió consolidar la identidad de los grupos locales en períodos de dominación y transformación (Prieto Olavarría y Tobar, 2017) (Figura 6).

Aves de metal y poder en el valle de Uco

Un hallazgo relevante es el de las siete diademas en el Arroyo Anchayuyo (Tupungato). Elaboradas en bronce estannífero, serían de posible filiación incaica y representan las piezas metalográficas prehispánicas más significativa de la región (Pifiretti, 2001). Se trata de fajas cefálicas hechas en delgadas láminas, adornadas con imágenes naturalistas de plumas y figuras estilizadas, recortadas y repujadas. Canals Frau (1959), propuso que representan loros (Psitaciformes) (Figura 7).

Las aves en la piedra

En el caso de los petroglifos del COA, las formas figurativas vinculadas a aves remiten a pisadas (tridigitos) y aves de cuerpo entero. Las primeras, interpretadas como pisadas de ñandú, son consistentes con la relevancia que tienen en los sitios arqueológicos los restos de huevos de estas aves. Los complejos sistemas de imágenes rupestres remiten a ca. 1200 años AP y la iconografía y la tecnología de grabado, se asocian al sistema de imágenes del Norte Chico Chileno (Schobinger, 1982).

El Cerro Tunduqueral, es un punto relevante de representaciones rupestres en el valle de Uspallata, ya que presenta gran cantidad y diversidad de motivos. Allí, se han detectado huellas con el diseño del tridígito atribuidas a rastros de avestruz, intercaladas en diferentes paneles del sitio (Schobinger, 1982). Este diseño se observa también en diferentes bloques de Petroglifos de la quebrada del Manzano en Estancia Villavicencio. En el Tunduqueral, se identificó:

“…pared rocosa orientada hacia el E. En el sector izquierdo, más bajo (…) un ave de rapiña con alas desplegadas (¿cóndor?), un antropomorfo con la “tercera extremidad” (sexo), un cuadrúpedo pequeño (…) un tridígito grande y dos pequeños con prolongación.” (Schobinger, 1982: 132) (Figura 8).

“… un shamán guerrero… un tridígito lateral cuya prolongación toca la cabeza, un arma (hacha o propulsor)… e insignia escudo… Tres figuras cercanas parecen ser otros tantos antropomorfos, uno de ellos con algo de “hombre pájaro” por sus extremidades superiores en forma de alas desplegadas.” (Schobinger, 1982: 132) (Figuras 8.1. y 8.2).

Figure 8 Petroglyphs from Tunduqueral, (1) Emergent tridigit of the head of the anthropomorph, (2) Bird with unfolded wings (own photograph).

Por otra parte, en la denominada iconografía clásica Angualasto, se identificaron abstracciones del cóndor en petroglifos en el Valle de Iglesia y en petroglifos aislados, todos asociados a sectores de paso obligado de la actividad ganadera (Michieli, 2015).

Aves bajo tierra: reconocimientos en contextos funerarios

La primera referencia a hallazgos de huesos de aves en contextos arqueológicos indica que: “…los entierros (Agrelo) aparecen por lo general desprovistos de todo ajuar (…) Común era en cambio, depositar con el muerto alguna comida. Pues en varias oportunidades hemos podido comprobar huesos de aves junto al esqueleto…” (Canals Frau, 1957: 18). Esta evidencia acompaña lo registrado en la documentación colonial, cuando se consulta a los indígenas en su confesión si se han practicado rituales funerarios incorporando tórtolas en las tumbas: “6. Enterrando algún difunto pusiste en su sepultura maíz, o chicha (…), tórtolas” (Confesionario Milcayac del padre Luis de Valdivia en Michieli, 1983: 205).

Un hallazgo relevante, es el conjunto funerario asociado a un entierro infantil (masculino entre 1 y 2 años) hallado en cementerio de Cápiz Alto (departamento de San Carlos). El complejo ajuar que incluía objetos europeos y nativos, cascabeles de bronce, aros de plata, un conjunto de 1.786 cuentas vítreas y dos cordeles. También se encontraron seis piezas óseas pulidas y desgastadas con decoración geométrica pintada de rojo e incisa (Figura 9). De estas, cinco fueron atribuidas a ñandú y se disponían alineados en el lado izquierdo del tórax (Durán y Novellino, 2003).

Figure 9 Left: painted rhea eggshells A. Agua de la Cueva (taken fromDurán and García 1989) and B. Agua de la Tinaja, (taken fromBárcena et al., 1985). Right: Rhea phalanges associated with a burial from Capiz Alto with a phalanx enlarged below. (Own photograph based on pieces from the collection of Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas J. C. Moyano). Mark= 1cm.

Cáscaras de huevo. Recipientes y representaciones

Las cáscaras de huevo son hallazgos recurrentes en los sitios arqueológicos cuyanos. En gran parte de los casos son atribuidas a ñandú, sin identificaciones específicas salvo en el caso de Desaguadero (Chiavazza et al., 2021b) o a pollo (Gallus gallus) en el caso de contextos históricos. Las cáscaras de huevo de aves son abundantes en sitios de la planicie noreste, si bien, la fragmentación sólo permite establecer su pertenencia a ñandú o Rheidae y diferenciarlas del genérico “aves” (Chiavazza, 2014).

También se hallaron cuentas de collar elaboradas sobre cáscaras de huevo en Lagunas de Soria (departamento de Lavalle) (Prieto y Chiavazza, 2006). En el sitio La Olla (departamento de San Rafael), se hallaron restos de posibles recipientes elaborados sobre huevo de ñandú decorados con motivos geométricos grabados (Giardina, 2010). En otros casos, tanto en Mendoza como en San Juan, se los han encontrado con motivos pintados de negro: en Calingasta, Nivel cerámico Ansilta, ca. 2000 años AP. (Gambier, 1988: 104); en el Nivel III de Agua de la Tinaja, VI centuria antes de Cristo y al comienzo del siglo III D.C. (Bárcena et al., 1985: 349); en Agua de la Cueva Norte (Las Heras) (1450±40 años AP.) (Durán y García, 1989: 55 y 62) (Figura 10 B).

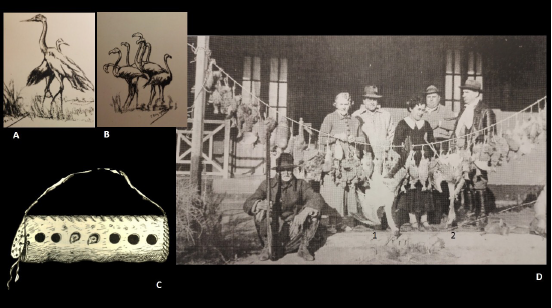

Figure 10 A and B. Birds of Guanacache wetlands (FidelRoig Matóns in Roig et al.1999:92). C. Ethnographic catitero according toRusconi 1961. D. Hunt obtained at Estancia La Porteña in 1937 (Fidel Roig Matóns in Roig et al. La Porteña in 1937 (Abraham 2001: 134), (1) heron and (2) choique.

La utilización de los cascarones de huevos con decoración, podría responder a recipientes con usos específicos, posiblemente vinculados al almacenamiento de productos que requerían especial cuidado. En este sentido es interesante considerar la fragilidad de los contenedores y su hallazgo en contextos de campamentos de uso estacional.

Aves en el papel. Avifauna y arqueofauna en la historia reciente y la documentación

Rusconi escribió que los pobladores Huarpe del norte de Mendoza “…se alimentaban preferentemente de peces y aves, tan abundantes otrora en aquellos amplios esteros de muchos kilómetros de extensión” (1961: 307). Si bien, el consumo de peces fue puesto en relieve desde estudios arqueológicos (Chiavazza 2013, Chiavazza et al 2021a; 2001b), la relevancia de las aves en la subsistencia aún está pendiente (Guardia y Chiavazza, 2023).

En ese sentido, el autor publicó impresiones tomadas desde la década del 1930 en el noreste provincial:

“…Muchas fueron las especies de patos, chorlos, taguas, perdices y fringílidos para la alimentación diaria, mientras que los ñandúes si bien los utilizaban para los asados diarios, también reservaban otra parte para el charqui. Pero la avifauna, no se restringía a esas especies de animales preferentemente comestibles, sino también que engalanaban la superficie de las aguas o de los pajonales los chimangos, biguas, jotes, águilas, caranchos, loros, catas y otros más, todos los cuales contribuían a proporcionar un paisaje de vida y de actividades diversas” (Rusconi, 1961: 308).

Desde una mirada retrospectiva, cuando los humedales del norte no estaban afectados por la merma del aporte hídrico, indica que

“…Hay días en que la laguna de la Balsita se perciben unas cuantas aves y, en otras adquiere esa zona mayor vida por la presencia de algunas docenas de patos silvestres, becasinas, biguas, taguas, batitús y raramente garzas blancas. Pero no pocas son aves de paso, esto es que van corriendo a lo largo del río Desaguadero en procura de las débiles corrientes de agua, y en muchos casos, de las posadas o pequeños embalses, en donde suelen verse pequeña cantidad de peces para el sustento de esa pobrísima avifauna” (Rusconi, 1961: 308).

Desde el punto de vista plástico, estas observaciones se reflejan en la obra pictórica de Fidel Roig Matons. La carbonilla con flamencos y cigüeñas, que hacia 1937 dejó registrada en su obra Vestigios huarpes, da cuenta de la avifauna del sector de Guanacache (noreste de Mendoza) (Roig et al., 1999: 92) (Figuras 10A y 10B).

En ese contexto, uno de los hijos del artista, en ocasión de la inauguración de la exposición “Viaje interior, Guanacache“ dio testimonio de sus vivencias como niño al acompañar a su padre, y destacó el consumo de la “sopa de loro” y de cómo se capturaban esos animales: se ataban piedras a un alambre y a modo de boleadoras, cuando las bandadas eran espantadas con gritos, se “revoleaba” esa herramienta, permitiendo capturar loros, tal como lo hacían los niños huarpes de aquel entonces (Fidel Roig, narración expuesta en la apertura de la exposición “Viaje interior, Guanacache“, mayo de 2021, Museo Carlos Alonso - Mansión Stoppel).

También en el Noreste de Mendoza, en la zona de Ñacuñán, existe registro de cómo los procesos de intensificación generados por el modelo capitalista extractivista, desde inicios del siglo XX, impulsados por la actividad leñera primero y luego la pastoril-ganadera, estimularon la instalación de estancias, con la consecuente deforestación y sobreexplotación de faunas silvestres, entre ellas, la avifauna (Abraham, 2001) (Figura 10D). Las aves jugaban un rol relevante en la preferencia de los consumos (Reed 1921).

En sus expediciones a Lagunas de Guanacache, Rusconi informó la existencia de elementos elaborados con madera y mimbre, e incluso cuero, vinculados a la captura y caza de aves. Estos habrían sido usados en el traslado de los especímenes obtenidos, para ser vendidos en centros poblados durante la Colonia y hasta tiempos recientes. El catitero, es un estuche de cuero cilíndrico cocido con tientos que tenía una tapa y entre “…8 o 12 agujeros de cerca de 4 centímetros de diámetro, y desde donde asomaban cabezas de catas y loros barranqueros” (Rusconi, 1961: 196-197, Figura 3) (Figura 10C).

Las aves entre los huarpes

Durante la Colonia se documentó la caza de aves por parte de la población huarpe y se relata una particular técnica de captura acuática especializada:

“Ay en estas lagunas muchos paxaros, patos y anades, y para cogerlos los indios usan un singular artificio. Echaban calabazos en las lagunas que se anden sobre las aguas, con que los paxaros no las extrañan, sino que se sientan sobre ellos, y entran los indios cubiertas las cabezas con otros calabazos, y como no los extrañan no huyen, y sacando el indio la mano va cogiendo quantos paxaros quiere y metiéndolos en el agua, sin auyentar a los demás” (Rosales, Historia General, tomo 2, página 97, en: Rusconi, 1961: 307; Michieli, 1983: 188).

Márquez Miranda, en los textos millcayac del padre Luis de Valdivia recuperó los siguientes pasajes sobre prácticas rituales huarpe:

“2.Pasando la cordillera ofrecistele maíz, plumas, o otras cossa como ellas para pasar bien la cordillera?... 6.Enterrando algún difunto pusiste en su sepultura maíz, o chicha o ..., tórtolas, mates pensando que lo comerá?” (…)“8. cuando algún paxaro esta cantando de noche o de dia sueles decir alguno ha de morir o alguna cosa mala me ha de suceder?...” (Márquez Miranda, 1943, en Michieli, 1983: 205).

A ello se suman citas y léxicos que refieren la presencia de animales en la vida y subsistencia de los huarpes: “Avestruz: Hussu… (Padre Luis de Valdivia, Lengua allentiac, en Márquez Miranda, 1943, 218-222) o Hullu (Márquez Miranda, 1943: 218-22); “Homon: patillo de agua cómenlos mucho” (Márquez Miranda, 1943: 218-222).

En cuanto a los huarpes Allentiac, Gerónimo de Vibar en su “Crónica y Relación Copiosa y Verdadera de los Reinos de Chile” de 1558, indica que los indios de Caria “... tienen muchos guanacos y liebres y perdices…” (Gerónimo de Vivar, en Micheli, 1985: 187). En tanto que Alonso de Ovalle en la “Histórica Relación del Reyno de Chile” de 1646, se refiere a la carne que se come en Cuyo y forma parte de la dieta esta:

“es muy sustancial y regalada y fuera de caza, que hay mucha de liebres, venados, guanacos, perdices y francolines hay la de carnero y vaca… (…) cazan también las avestruces, de cuyas plumas tejen los plumeros de que se visten en sus fiestas y sirven para muchos buenos efectos. También hacen plumajes de varios pájaros…” (Alonso de Ovalle, en Michieli, 1985: 187-188).

Juan López de Velasco en su “Geografía y descripción Universal de las Indias” de 1571-1574, indica que “… los naturales se sustentan de algarrobo y carne de ovejas silvestres que cazan y de pescado que hay muchas lagunas de estas comarcas, en la cual hay muchos avestruces” (Juan López de Velasco, en Rusconi 1961: 307)

Estas citas permiten visualizar el aprovechamiento integral de las aves en tiempos históricos, lo que también se refleja en la diversidad de elementos arqueológicos hallados en distintos contextos de la región y a lo largo de siglos.

Otro aspecto interesante para mencionar es que Rusconi, a partir de las referencias históricas del consumo de peces y aves, asoció esta evidencia a las características tipológicas de las puntas de flecha “… consistente en una industria microlítica bien manifiesta. Y este elemento no puede haber sido utilizado para la guerra, sino para la caza menor de aves y de peces…” (Rusconi, 1961: 308).

Aves en la ciudad: alimentación, cuidados y ceremonias

Estudios documentales acerca de las características del entorno de la ciudad Mendoza, establecieron la existencia de humedales (ciénagas) fluctuantes en el tiempo, con una expansión significativa desde mediados del siglo XVIII y hasta principios del siglo XX. Estos ambientes favorecieron la existencia de aves. El censo de 1864 indica: “… en estos aguazales abunda la caza…” y se enumeran allí la existencia de ánades, becasinas, queltregues, garzas…” (Prieto y Chiavazza, 2006: 177). A mediados del siglo XIX, Burmeinster, señaló que “…más al norte y al este, donde se hallan las grandes lagunas y ciénagas hay bastantes (aves)…” (Prieto y Chiavazza, 2006: 178). Estas menciones se relacionan con descripciones que habitualmente se señalan vinculaciones a las acciones de caza, es decir, al consumo humano.

En los contextos arqueológicos históricos resulta casi excluyente el reconocimiento de Gallus gallus entre las aves. La evidencia remite la presencia de restos óseos y cáscaras de huevo. En el sitio urbano Ruinas de San Francisco, en el nivel de transición hacia la instalación colonial, se identificaron restos de ave vinculados a prácticas culinarias específicas y estas técnicas de preparación se relacionaron con formas específicas de vasijas de manufactura nativa (Castillo et al., 2018).

Un contexto singular se recuperó en excavaciones realizadas en Casa de San Martín, predio que habitó José de San Martín entre 1814 y 1817. En este sitio, se localizó un pozo interpretado como destinado a un ritual de fertilidad (Chiavazza, 2018), el cual tiene semejanzas con prácticas realizadas en el sur de Inglaterra hasta tiempos recientes (Wood, 2008). El contexto se encontró debajo del piso de baldosas del siglo XVIII-XIX y consta de un hueco circular de aproximadamente 60 cm de diámetro, cuyos primeros centímetros están rellenos con arena que apoyaba sobre un bloque de roca sedimentaria cuadrangular y plana dispuesta como tapa. Apoyados sobre esta, se recuperaron restos en posición primaria: cáscaras de huevos, huesos de Gallus gallus y un vaso de vidrio roto que tiene marca de pontil característico del siglo XVIII. Por debajo, se recuperaron restos de aves (incluidos restos de Gallus gallus antes de la eclosión del huevo), presencia de azufre (posiblemente producido por los huevos) y una moneda del año 1808. Debajo de ese contexto se halló la matriz estéril.

Al respecto, se puede mencionar que los huevos han sido relacionados simbólicamente con el concepto de energía vital (Biedermann, 1993: 235) y figuran en mitos cosmogónicos de origen egipcio como “el huevo primordial” que contenía el pájaro de luz (del Texto de los Sarcófagos 2300-2000 aC.) (Eliade, 1978: 104). A su vez, “la energía de germinación latente en el huevo se asoció históricamente a la energía vital, por lo cual desempeñaba un papel en la magia curativa” (Biederman, 1993: 235-236). Desde esta perspectiva, hemos sostenido que este pozo pone en el centro de la escena un ritual de fertilidad practicado con el uso de aves (pollos y huevos) vinculado a prácticas ancestrales europeas (Chiavazza, 2018). En otros rituales, los huevos son enterrados para alejar las desgracias e incluso preservar la vivienda de rayos. Wood (2008), propone que los huevos pueden ser entendidos como propiciatorios de la fertilidad femenina y asociarse a rituales vinculados con Santa Brígida al transformar el ritual pagano en uno cristiano.

En el mismo sitio arqueológico, un estudio específico de hueso de Gallus gallus proveniente de un pozo de basura de los siglos XVIII-XIX, estableció un consumo predominante por hervido y que los pollos consumidos eran resultado de la crianza doméstica en la propia ciudad (Guardia y Chiavazza, 2023).

Discusión

A partir de la información analizada, queda claro el protagonismo de las aves, como entidad animal-natural dentro de sistemas de representaciones que se activan en contextos de cultura material históricamente determinados del actual territorio de Mendoza y San Juan. Su materialidad, sea de restos en sí mismos, o textualidad (sus representaciones), demandan exploraciones contextuales, en la que se procure entenderlas desde una dialéctica materialista. En ella la ideología opera activamente y a la vez como causa y consecuencia de la representación, en distintos momentos de la historia y bajo diferentes concepciones.

Un aspecto a destacar es la amplia mención de huevos de reidos en los estudios arqueológicos, en tanto que la documentación colonial no los menciona, como sí en otras regiones del país. Por otro lado, llama la atención la ausencia de otras aves en el registro arqueofaunístico, si consideramos el énfasis puesto en la diversidad de pájaros en el registro documental. Justamente este es uno de los aspectos que actualmente se encuentra bajo análisis ya que, en la mayoría de los estudios arqueofaunísticos, los huesos de aves aparecen poco definidos en las tablas taxonómicas generales (Guardia, 2020).

En el COA, desde tiempos prehispánicos se representan elementos y se hallan contextos que indican la participación de las aves, además de como comida, en complejos simbólicos activos, como parte de ajuares funerarios; en sistemas de representación atribuibles a la cosmovisión; la valoración de atributos que pudieron asociarse a aptitudes humanas, e incluso, la identificación de símbolos de poder en las representaciones de los petroglifos. En tiempos posthispánicos, esas dimensiones se mantienen, aunque existen nuevas significaciones. En efecto, la participación de las aves en la vida económica y social de la colonia se visualiza en su incorporación en la vida doméstica y en el particular hallazgo en contextos vinculados a posibles ritos de fertilidad en el siglo XIX. Desde esta perspectiva, las aves se transforman en una valiosa fuente de información, pero cuya investigación viene retrasada en cuanto su potencialidad.

La evidencia permite plantear que las aves, participaron de modo activo en la vida de las poblaciones del COA, desde tiempos tempranos y de modo continuo. El caso de los Morrillos permite explorar tal vinculación desde hace más de 7000 años, relacionándolas tanto a la alimentación como a la ritualidad y parafernalia funeraria. En Angualasto, existen evidencias del cóndor como figura central en sus sistemas de representación visual sobre diferentes soportes y bajo un patrón de síntesis de creciente abstracción (Michieli, 2015). Esto, requiere comenzar a evaluar su presencia hacia el sur, ya que podría relacionarse con representaciones rupestres figurativas posiblemente preexistentes como la del Tunduqueral. La hipótesis de Schobinger (1982) sobre el hombre-ave asociado a una figura de ave de rapiña (posible cóndor) es sugerente. Por otro lado, el ñandú se destaca hasta tiempos prehispánicos tardíos, por su constante presencia en contextos: funerarios (plumajes de vestidos, falanges pintadas); alimenticios (huesos y cáscaras) e iconográficos (petroglifos, huevos pintados).

En cuanto a los contextos de la población local durante el período de dominación incaica, observamos tres soportes en los que destacan las representaciones ornitomorfas: la cerámica (escudillas ornitomorfas y plato pato), los metales (diademas de Psitaciformes) y los textiles y plumaria (mantos y corolas de pluma de especímenes exóticos). En el caso de la decoración modelada ornitomorfa de las escudillas Viluco Inca Mixto del sitio Agua Amarga, que incluye apéndices ornitomorfos y cabezas con cascabel con picos curvos hacia abajo, es posible plantear preliminarmente que corresponderían a representaciones de psitácidos. Para apoyar estas interpretaciones, sería necesario profundizar en el análisis semiótico de estas representaciones, como se ha hecho, por ejemplo, en estudios sobre el registro Aguada del Noroeste argentino (Flores y Velardez Fresia, 2018).

Por su parte, la textilería de mantos de algodón con motivos aviformes, y la plumaria, sintetizan la estructura geopolítica del incario, al representar materialmente los cuatro suyus en un contexto de alta significación regional. La Qhapa qocha del cerro Aconcagua posee elementos plumarios que aportaron mensajes de poder, como la corola que habría sido colocada “detrás de la cabeza, a modo de tocado aura” (Abal y Ferrari, 2001: 238). Junto al ponchillo de plumas, los autores sugieren la posibilidad de la representación del “niño ave” involucrado en el ritual del sacrificio. Esta evidencia muestra que las connotaciones políticas asociadas a los suyus del imperio, pusieron a las aves y objetos vinculados a ellas en el centro de la escena. En cuanto a las diademas de Anchayuyo, estas evidencian la relevancia de la imagen del loro (Psitaciformes) durante el período de dominación inca. En este contexto, es posible preguntarse si las imágenes de Psitaciformes, podrían tener la relevancia que tuvo el cóndor -plasmado sobre textiles, vasijas y arte rupestre- en períodos anteriores. Esta y otras preguntas solo podrán abordarse a partir del análisis detallado de las representaciones de aves en diversos contextos y períodos a nivel macro regional.

Durante el contacto de la población local con la población europea, la participación activa de las aves en las prácticas de caza y consumo alimenticio fueron bien documentadas. Las posibilidades de explotación ofertadas por los humedales de Guanacache-Lagunas del Rosario y Desaguadero, poseen referencias incluso de las técnicas de captura (Rusconi, 1961). En cuanto a la evidencia arqueológica, la presencia de huesos de falanges de ñandú decorados con pintura e incisiones en el cementerio de Cápiz Alto, permite plantear que estas ofrendas pudieron tener otra funcionalidad en el contexto de los vivos, quizá piezas de un juego, talismanes o elementos decorativos. No obstante, cascarones, plumas y huesos de ñandú, están jugando un rol activo que resulta necesario indagar contextualmente (representaciones rupestres mediante y relatos etnohistóricos que aportan a tiempos de contacto).

En tiempos históricos destaca el reconocimiento de Gallus gallus. En este caso, el contexto urbano consolidado de inicios del siglo XIX hallado en Casa de San Martín, permite proponer la relevancia que habrían tenido las aves en la alimentación e incluso en prácticas rituales vinculadas a la fertilidad. A esta evidencia se suman los estudios etnográficos y documentales realizados en las primeras décadas del siglo XX, en las que se expone la gran diversidad de aves existentes en los ambientes de lagunas y humedales, y las prácticas de captura y traslado de aves (en catiteros) a las zonas urbanas. Un aspecto destacado en la historia reciente, es la mención a cómo las prácticas de la cacería (Reed 1921) y el cambio en las condiciones ambientales por el continuo desecamiento del humedal (Abraham, 2001), afecta a las poblaciones de aves del noreste mendocino.

En ese sentido, la información inherente a las aves, posee un potencial territorial y un continuum temporal que permitirá comenzar a indagar aspectos relativos a su significación y rol activo dentro de las sociedades pre y posthispánicas del COA.

Conclusiones

La evidencia arqueológica, histórica y etnográfica, permite plantear que la presencia de las aves fue constante y significativa en los diversos períodos del desarrollo humano en el COA. Estas, no sólo fueron percibidas, valoradas y usadas como alimento, ya que la evidencia no se limita a los restos osteoarqueológicos sino que se halla representada en una gran variedad de soportes que se justifican en otras finalidades. Si bien, falta profundizar en su función alimenticia, también debe estudiarse en mayor detalle su rol histórico, por ejemplo, sus implicancias en las representaciones visuales ligadas a las ideologías y consecuente participación en sistemas de creencias y su rol político activo, como el caso del ceremonial Qhapa cocha del Aconcagua.

Otro aspecto relevante, es el contraste que existe entre la abundante evidencia de aves en representaciones visuales y en la información documental, y la escasez de estudios osteológicos centrados en el reconocimiento específico. La relevancia de estos animales en la iconografía y los documentos, invita a afinar el análisis arqueológico para lograr mejores reconocimientos y establecer así su significación en los contextos de hallazgo, aportando al conocimiento sobre los modos de interacción seres humanos-naturaleza, más allá de la de predador-presa.

Resulta un desafío levantar la mirada y plantear escalas de análisis que, más allá de los restos óseos, permitan ampliar las expectativas de hallazgo y con ellas, las perspectivas explicativas e interpretaciones relativas al rol que tuvieron las aves en la vida de las poblaciones locales, para luego, otorgar mayor amplitud de significado a las evidencias osteológicas.

La potencialidad del estudio de las aves para entender los vínculos humano-animal, ponen de este modo a los estudios arqueológicos, históricos y etnográficos en un campo interdisciplinar original, que ofrece posibilidades de expansión interpretativa, incluso al analizar los restos osteoarqueológicos. La agenda entonces, deberá precisar sus búsquedas en asociación a contextos que se relacionen a acciones que vayan más allá de la alimentación.

En la línea de otorgar sentido simbiótico al rol de las aves en la vida social y cultural, resulta imprescindible avanzar en reconocimientos taxonómicos (y su relación con etologías), de avifauna que bajo diferentes formatos se manifiesta en el COA desde tiempos tempranos. En base a ello y en articulación con narrativas documentadas y enfoques semióticos, esperamos avanzar en otorgar sentido contextual a registros arqueológicos que seguramente aportarán a la arqueología regional.