Introducción

El jaguar (Panthera onca (Linnaeus, 1758)) es el mayor félido del continente americano y el tercero más grande del mundo (Seymour, 1989; Payán Garrido y Soto Vargas, 2012, Botero-Cruz et al., 2018). Los adultos alcanzan un largo total de entre 200 y 270 cm y un peso de entre 60 y 158 kg; los machos son más grandes que las hembras (Seymour, 1989). También conocido como yaguareté o yaguar (voces en guaraní a partir de las cuales deviene su castellanización), es un félido robusto, con la cabeza voluminosa y las patas relativamente cortas. El pelaje es amarillento-anaranjado en el dorso y los flancos, y más claro en el vientre, con numerosas manchas en forma de ocelos con bordes discontinuos y el centro anaranjado con puntos negros, conociéndose también ejemplares melánicos (Seymour, 1989; Payán Garrido y Soto Vargas, 2012, Botero-Cruz et al., 2018).

Los restos fósiles más antiguos asignados a este félido provienen del Pleistoceno temprano-medio de Norteamérica (Ruíz-Ramoni et al., 2020). En América del Sur, según Berman (1994), se registra a partir del Ensenadense (Pleistoceno temprano-medio) en la región pampeana de Argentina (Prevosti y Forasiepi, 2018), mientras que para Seymour (1989) y Arroyo-Cabrales (2002) su ingreso al subcontinente habría tenido lugar en el Pleistoceno tardío.

En tiempos históricos se encontraba desde el Suroeste de Estados Unidos hasta el río Negro, en el centro de Argentina, estando ausente al oeste de los Andes hacia el sur de Ecuador. En la actualidad ha desaparecido de extensas partes de su distribución y se registra desde el norte de México hasta el extremo norte de Argentina (Seymour, 1989). Es un cazador solitario de emboscada, su hábitat de preferencia es el de vegetación densa asociada a cursos de agua y zonas pantanosas, aunque posee una amplia tolerancia a diferentes ambientes (Seymour, 1989; Payán Garrido y Soto Vargas, 2012).

En el presente aporte se busca realizar una aproximación holística a la distribución pasada del jaguar en Uruguay, incluyendo las perspectivas paleontológica, arqueológica, histórica y geográfica. Esta última línea de análisis se enfoca en la revisión de los topónimos en el territorio nacional que hacen referencia a tigres, nombre con el cual se conocía a la especie en la época colonial (Acosta y Lara, 1983a). Asimismo, a nivel arqueológico, se da a conocer material inédito, y se realiza por primera vez un estudio morfológico y morfométrico de restos óseos que figuran en colecciones arqueológicas adjudicados a jaguar, pero que no cuentan hasta el momento con un estudio específico que permita corroborar o desestimar dicha asignación.

Material y métodos

Se relevó la bibliografía relativa al registro fósil, arqueológico e histórico de la especie en Uruguay. Se analizó la toponimia nacional para identificar referencias a la especie. Se estudiaron restos determinados preliminarmente como jaguar en las colecciones del Museo Nacional de Antropología de Uruguay (MNA). La identificación taxonómica se basó en bibliografía y en comparaciones morfológicas y morfométricas con material fósil y actual de jaguar y de puma (Puma concolor (Linnaeus, 1771)), depositado en las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural de Uruguay (MNHN) y de Paleontología de Vertebrados de la Facultad de Ciencias (Universidad de la República, Uruguay). El material se comparó con puma debido a que, junto al jaguar, son los mayores félidos de las Américas y pueden presentar solapamiento en algunas medidas. La nomenclatura dentaria sigue a Berta (1987).

En el análisis de posibles rastros de origen antrópico y afectaciones tafonómicas se siguieron lineamientos de Beherensmeyer (1978), Binford (1981), Fisher (1995), Lyman (1987), Pérez Ripoll (1992) y Shipman y Rose (1983). El material fue observado con microscopio manual digital (40X).

Las medidas lineales se expresan en milímetros y fueron tomadas con calibre digital con una precisión de 0.1 mm siguiendo a von den Driesch (1976).

Para el análisis morfométrico se tomaron las siguientes medidas:

Cráneo y serie dentaria superior: diámetro antero-posterior de la bulla timpánica (Bt AP), diámetro transverso de la bulla timpánica (Bt ML), diámetro antero-posterior del incisivo 1 (I1AP), diámetro transverso del incisivo 1 (I1ML), diámetro antero-posterior del incisivo 2 (I2AP), diámetro transverso del incisivo 2 (I2ML), diámetro antero-posterior del incisivo 3 (I3AP), diámetro transverso del incisivo 3 (I3ML), diámetro antero-posterior del canino (CAP), diámetro transverso del canino (CML), diámetro antero-posterior del PM2 (PM2AP), diámetro transverso del PM2 (PM2ML), diámetro antero-posterior del PM3 (PM3AP), diámetro transverso del PM3 (PM3ML), diámetro antero-posterior del PM4 (PM4AP), diámetro transverso del PM4 (PM4ML), diámetro antero-posterior del M1 (M1AP), diámetro transverso del M1 (M1ML).

Mandíbula y serie dentaria inferior: longitud total (LT), altura de la mandíbula al borde posterior del m1 (Hm1), espesor de la mandíbula al borde posterior del m1 (Bm1), diámetro antero-posterior del incisivo 1 (i1AP), diámetro transverso del incisivo 1 (i1ML), diámetro antero-posterior del incisivo 2 (i2AP), diámetro transverso del incisivo 2 (i2ML), diámetro antero-posterior del incisivo 3 (i3AP), diámetro transverso del incisivo 3 (i3ML), diámetro antero-posterior del canino (cAP), diámetro transverso del canino (cML), diámetro antero-posterior del pm3 (pm3AP), diámetro transverso del pm3 (pm3ML), diámetro antero-posterior del pm4 (pm4AP), diámetro transverso del pm4 (pm4ML), diámetro antero-posterior del m1 (m1AP), diámetro transverso del m1 (m1ML).

Las estimaciones de masa corporal se presentan en kg y fueron realizadas en base a ecuaciones alométricas desarrolladas para félidos actuales en base al diámetro antero-posterior del m1 (Van Valkenburgh, 1990, Thackeray y Kieser, 1992). Las mismas se presentan con su correspondiente porcentaje de error de predicción (% PE). Estas ecuaciones aplicadas son las siguientes:

- Van Valkenburgh (1990): log masa = 3.05*log m1AP - 2.15; %PE 29.72

- Thackeray y Kieser (1992): log masa = 3.37*log m1AP - 2.57; %PE 27.73

Por último, se georreferenciaron en mapas los registros paleontológicos, arqueológicos y toponímicos que aluden a la especie en el territorio nacional. Los acrónimos empleados en los registros paleontológicos refieren a las siguientes instituciones: MHD-P: Museo Histórico Departamental (Artigas); MGT: Museo de Geociencias de Tacuarembó (Tacuarembó): MPAB, Museo Paleontológico “Alejandro Berro” (Soriano); MNHN-P: Museo Nacional de Historia Natural, sección paleontología (Montevideo); CGF: colección particular Gonzalo Fierro (Montevideo); FC-DPV: Facultad de Ciencias, colección paleontológica (Vertebrados fósiles) (Montevideo); MCP; Museo de Ciencias Naturales Colegio Pío IX, sección paleontología (Montevideo); AC: Museo Paleontológico “Armando Calcaterra” (Colonia) e IC: Museo Arqueológico “Prof. Antonio Taddei” (Canelones).

Resultados

Registros paleontológicos

Para el territorio uruguayo ha sido referido material fósil identificado con diferente grado de certeza, como jaguar a partir del Pleistoceno tardío (Ubilla, 1996; Ubilla y Perea, 1999; Ubilla et al., 2004; Montenegro et al., 2012; Manzuetti, 2017, 2022; Manzuetti et al., 2018, 2021, 2022). La Tabla 1 resume los hallazgos fósiles de la especie, los cuales se distribuyen tanto en el norte como en el sur del país (ver Tabla. 1).

Tabla 1 Registros paleontológicos de Panthera onca en Uruguay.

| Material | Procedencia | Formación | Referencia |

|---|---|---|---|

| MHD-P 322 | Río Arapey Grande (Salto. 30°55´00” S y 57°49´00” O) | Sopas (Pleistoceno tardío) | Ubilla, 1996 |

| MGT 873 | Curtina, Arroyo Malo (Tacuarembó. 32°09´00 S y 56°07´00 O) | Sopas (Pleistoceno tardío) | Ubilla, 1996 |

| MPAB 1622 | Arroyo Perico Flaco (Soriano. 33°05´18” S y 57°38´10” O). | Dolores (Pleistoceno tardío-Holoceno temprano) | Montenegro et al., 2012 |

| MNHN-P 3178 | Playa del Arroyo El Caño (Colonia. 34°24´26” S y 57°53´38” O). | Dolores (Pleistoceno tardío-Holoceno temprano) | Manzuetti et al., 2021 |

| CGF 104 | Río Santa Lucía medio (Canelones. 34°16´04” S y 55°58´59” O). | Dolores (Pleistoceno tardío-Holoceno temprano) | Manzuetti et al., 2022 |

| FC-DPV 501 | Soca (Canelones. 34°40´59” S y 55°40´59” O). | Libertad (Pleistoceno medio-Holoceno temprano) | Manzuetti et al., 2022 |

| FC-DPV 1890 | Arroyo Malo (Tacuarembó. 32°01´59” S y 56°13´00” O). | Sopas (Pleistoceno tardío) | Manzuetti et al., 2022 |

| FC-DPV 1909 | Arroyo Malo (Tacuarembó. 32°01´59” S y 56°13´00” O). | Sopas (Pleistoceno tardío) | Manzuetti et al., 2018 |

| FC-DPV 3010 | Paso del Potrero, Arerunguá (Salto. 31°39´29” S y 56° 36´59” O). | Sopas (Pleistoceno tardío) | Manzuetti et al., 2021 |

| FC-DPV 3025 | Río Cuareim (Artigas. 30°12´00” S y 57°36´00” O). | Sopas (Pleistoceno tardío) | Manzuetti, 2017 |

| MCP 1908 | Barrancas de San Pedro (Colonia. 30°12´00” S y 57°49´48” O). | Dolores (Pleistoceno tardío-Holoceno temprano) | Manzuetti, 2017 |

| AC 896 | Playa Costanera (Colonia. 34°25´59” S y 57°52´59” O). | Dolores? (Pleistoceno tardío-Holoceno temprano) | Manzuetti, 2022 |

| IC 188 | Arroyo Pilatos (Canelones. 34°16´59” S y 55´57´00” O). | Dolores (Pleistoceno tardío-Holoceno temprano) | Manzuetti, 2022 |

| FC-DPV 3326 | Río Arapey chico (Salto. 30°57´00” S y 57°30´00” O). | Sopas (Pleistoceno tardío) | Manzuetti et al., 2021 |

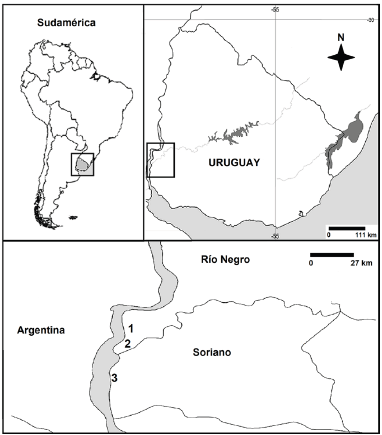

Figure 1 Approximate location of the localities where jaguar fossil remains were found in Uruguayan territory. 1. Cuareim river (Artigas), 2. Arapey grande river (Salto), 3. Arapey chico river (Salto), 4. Arerunguá (Salto), 5. Malo stream (Tacuarembó), 6. Curtina (Tacuarembó), 7. Perico Flaco stream (Soriano), 8. San Pedro (Colonia), 9. El Caño stream (Colonia), 10. Costanera beach (Colonia), 11. Santa Lucía river (Canelones), 12. Pilatos stream (Canelones), 13. Soca (Canelones).

Registros asociados a sitios arqueológicos

Maruca Sosa (1957), Maeso (1977), Díaz et al. (1980), Hilbert (1991) y Gascue et al. (2022) reportan la presencia de restos de jaguares en dos sitios arqueológicos de Uruguay (“Arroyo Caracoles” (Dpto. de Río Negro) y “Cañada Saldaña” (Dpto. de Soriano)). A los mismos se suma material inédito de una tercera localidad (“Campo Morgan” (Dpto. de Río Negro)), que se da a conocer en el presente aporte. Los tres sitios se ubican en el oeste del territorio uruguayo, próximos a la desembocadura del Río Negro (Figura 2). Las excavaciones vinculadas a estos hallazgos fueron practicadas entre los años 1941 y 1958, previo al desarrollo de la Arqueología profesional en el país. Los métodos de recuperación y registro empleados en esas ocasiones dejan abiertas diversas interrogantes vinculadas a los contextos de hallazgo, como la procedencia estratigráfica, la ubicación exacta, posible selectividad y la asociación con otros materiales en cada sitio.

Figure 2 Approximate location of the localities with archaeological findings. 1. Caracoles stream (Río Negro), 2. Campo Morgan (Río Negro), 3. Cañada Saldaña (Soriano).

Campo Morgan

Se ubica en el suroeste del Departamento de Río Negro (33° 22´ 27.60” S y 58° 20´ 16.80” O, ver Fig. 2), en la desembocadura del Río Negro, frente a las islas “del Vizcaíno”, “Soriano”, “Filete”, “del Naranjo” y “del Infante”. En el lugar se reportan túmulos que Maeso (1977) caracterizó como “paraderos” y “cementerios”, con evidencias de entierros humanos, y numerosos restos arqueofaunísticos, líticos y cerámicos. El material cerámico posee características estilísticas adjudicables a grupos cazadores-recolectores complejos, conocidos en la literatura científica como “Ribereños Plásticos” o “Goya Malabrigo”, cuya distribución geográfica abarcó parcialmente los ríos Paraná, Uruguay y de la Plata, con un registro temporal que iría entre los 2000 años antes del presente (AP) hasta los primeros años de contacto indígena-europeo (Politis y Bonomo, 2012). De igual modo, aunque en menor proporción, existen evidencias materiales de la presencia de grupos agricultores guaraníes cuyos asentamientos más antiguos en el bajo Uruguay se remontarían al menos a 700 años AP (Loponte et al. 2011).

El material lítico hallado en el lugar corresponde a molinos, litos con hoyuelos, piedras de boleadoras y esferoides, percutores, raederas, raspadores y numerosas lascas, en materias primas como la arenisca silicificada, metacuarcita, calizas silicificadas, ágatas, xilópalos y granitos. También aparecen asociados restos de vertebrados tetrápodos, entre los cuales se encuentran el ciervo de los pantanos (Blastoceros dichotomus (Illiger, 1815)), el venado de campo (Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758)) (Mammalia: Artiodactyla), la nutria (Myocastor coypus (Molina, 1782)) (Mammalia: Rodentia) y el ñandú (Rhea americana (Linnaeus, 1758)) (Aves: Rehiformes) (Maeso, 1977; Ferrari, 2021).

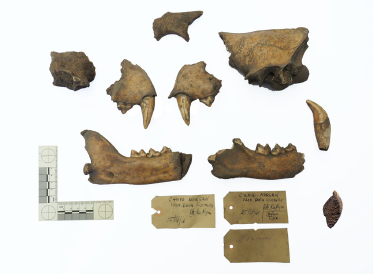

En el MNA se conservan restos de cráneo y mandíbula de un ejemplar atribuido a jaguar que se identifican con la sigla MNHN//AD 001 (Figura 3; Tabla 2). Dichos restos han sido mencionados hasta el presente solo en una tesis de grado (Ferrari, 2021).

Figure 3 Jaguar cranium and jaw fragments from Campo Morgan. Donation Andrés Devoto. Year 1941. MNHN Collection in MNA Collection.

Tabla 2 Medidas (en mm) del material hallado en “Campo Morgan” (MNHN//AD 001) comparado con especímenes de Puma concolor actuales y Panthera onca, actuales y fósiles de Sudamérica. Los valores corresponden a los lados izquierdo y derecho del material osteológico respectivamente. RO: rango observado, N: número de individuos. Por otras abreviaturas, ver Material y métodos. Datos comparativos según Merriam y Stock (1932), Méndez-Alzola (1941), Seymour (1989), Chimento y Agnolín (2017), Chimento y Dondas (2017), Chahud y Okumura (2020) y Manzuetti et al. (2022). Las medidas seguidas de la letra “e” fueron estimadas debido a que el material estaba roto. La letra “a” indica que la medida se tomó a nivel alveolar. El símbolo “*” indica que esa medida fue tomada como referencia para realizar el cálculo de masa corporal.

| Jaguar “Campo Morgan” | Puma concolor | P. onca SA (fósil) | P. onca (actual) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MNHN//AD 001 | RO | N | RO | N | RO | N | ||

| Cráneo | ||||||||

| Bt AP | 31.2/-- | 27.6-41.9 | 16 | --- | --- | 23.4-35.8 | 11 | |

| Bt ML | 20.9/-- | 17.3-24 | 16 | --- | --- | 20-24.8 | 12 | |

| CAP | 18.6/18.3 | 11.1-19.3 | 43 | 19.0-25.0 | 4 | 15-23.8 | 12 | |

| CML | 14.5/15.6 | 8.7-14.6 | 43 | 15.5-22.0 | 4 | 11.4-18.9 | 12 | |

| PM2AP | 8.4a/8.3a | 3.9-5.6 | 9 | --- | --- | 6.2-8.4 | 7 | |

| PM2ML | 6.5a/6.2a | 3.7-4 | 2 | --- | --- | 5.3-5.9 | 4 | |

| PM3AP | 20.9/21.3 | 13.3-17.4 | 43 | 19.5-22.0 | 5 | 14.9-21.3 | 12 | |

| PM3ML | 10.9/10.7 | 6.9-12.6 | 42 | 10.0 | 1 | 5.9-10.5 | 16 | |

| Mandíbula | ||||||||

| LT | 152.2e/-- | 113.5-154.8 | 15 | 186-191.6 | 2 | 161-198 | 11 | |

| Hm1 | 38.2/38.2 | 24.6-33.9 | 12 | 26-45.3 | 8 | 28.9-42.4 | 12 | |

| Bm1 | 18.5/16.7 | 10.4-14.5 | 12 | 17.1-18.4 | 2 | 12-17.6 | 12 | |

| i1 AP | 6/--- | 3.4-3.5 | 2 | --- | --- | 4-4.7 | 4 | |

| i1 ML | 4/--- | 1.9-2.4 | 9 | --- | --- | 2.3-4.5 | 9 | |

| i2 AP | 6/--- | 3.8-4.0 | 2 | --- | --- | 5.3-6 | 4 | |

| i2 ML | 3/--- | 2.7-3.3 | 10 | --- | --- | 3.4-4.5 | 9 | |

| i3 AP | 4/--- | 5-5.2 | 2 | --- | --- | 6.1-7.7 | 4 | |

| i3 ML | 3/--- | 3.9-4.5 | 10 | --- | --- | 3.8-5.5 | 9 | |

| cAP | --/20.7 | 10.6-15.2 | 15 | 17.4-25 | 5 | 13.2-23.5 | 112 | |

| cML | --/15.7 | 8.2-12.2 | 15 | 14.5-18.2 | 5 | 9-17 | 11 | |

| pm3AP | 15.4/16.4 | 12-16.6 | 15 | 17-18.2 | 3 | 11.8-16.9 | 11 | |

| pm3ML | 9.2/9.5 | 5.5-8.3 | 15 | 8.1-9.1 | 2 | 4.3-9.2 | 11 | |

| pm4AP | 19.5/20.1 | 14.4-17.4 | 15 | 22-24.8 | 4 | 15.5-22.2 | 11 | |

| pm4ML | 10.1/9.6 | 7.11-9.6 | 15 | 10-11.2 | 4 | 8.2-11.7 | 12 | |

| m1AP | 22.0*/21.8 | 15.7-20.4 | 15 | 22.4-26.6 | 9 | 16.5- 24.8 | 112 | |

| m1ML | 11.9/12.0 | 7-9.5 | 15 | 10.8-13.1 | 9 | 6.7-11.4 | 11 | |

Las etiquetas que acompañan el material consignan “cabeza tigre” hallado en el sitio “Campo Morgan, próximo a boca del Vizcaíno” el 25 de febrero de 1941. El material, donado por el Sr. Andrés Devoto, carece de mayor información asociada. Anotaciones existentes en paquetes semejantes con igual procedencia y fecha, y que contienen restos humanos y remanentes arqueofaunisticos y cerámicos, permiten establecer que fue recibido por Carlos de Freitas, referente de la Arqueología nacional, en el MNHN. No es posible saber si el material fue recuperado por Devoto o por de Freitas.

Análisis del material de Campo Morgan

Estos restos corresponden a basicráneo izquierdo parcialmente preservado y maxilares (con canino y PM3), ambas ramas mandibulares con dentición (pm3, pm4 y m1), sínfisis mandibular izquierda con los tres incisivos y un canino inferior suelto. El estado de conservación es bueno, aunque se aprecian fisuras longitudinales en los caninos debidas al proceso de meteorización, del cual, según Beherensmeyer (1978), este material se encontraría en el primer estadío. En parte de la superficie del material hay adherencias sedimentarias que dificultan la observación de rastros. Se identificaron pequeñas fracturas de origen reciente, relacionadas a la extracción y recuperación, y/o a las condiciones de traslado. El ensamble de las partes en laboratorio permite comprobar que tanto el cráneo como la mandíbula poseían un buen porcentaje de completitud e integridad en el contexto arqueológico (Schiffer, 1987).

Del fragmento del basicráneo se destaca, en norma dorsal y lateral, la cresta sagital, la cual posee un desarrollo bien marcado; la bulla timpánica, que limita hacia su región postero-externa con el proceso mastoideo (fracturado), es grande y globosa como en los grandes félidos (Sims, 2012). Las proyecciones planas del ectotimpánico y la forma del proceso estiliforme del endotimpánico se asemejan más al jaguar que al puma (Sims, 2012). Los fragmentos de maxilares conservan el canino y el PM3, la raíz anterior del PM4 y el alvéolo del PM2.

Los caninos superiores son cónicos y robustos. En vista oclusal son de sección circular como en Panthera onca, mientras que en Puma concolor son más gráciles, y de sección ovalada/elíptica (Sims, 2005; Morales-Mejía et al., 2010). Estos muestran dos crestas longitudinales prominentes, similares a las reportadas para Panthera onca y diferentes de la estructura del canino de Puma concolor, donde dichas crestas generalmente están ausentes (Sims, 2012; Pinilla-Buitrago et al., 2015). Sin embargo, este carácter parece ser variable en jaguares, pudiendo las crestas estar menos marcadas o incluso ausentes (Sims, 2005, 2012). En el material estudiado, como es típico en el jaguar, esas crestas no se unen hacia el ápice del canino (como sí ocurre en el puma, cuando estas se encuentran presentes, Morales-Mejía et al., 2010). El PM3 es ancho en vista oclusal, carácter propio del jaguar, mientras que en el puma es más angosto (Morales-Mejía et al., 2010).

La rama mandibular izquierda, mejor preservada que la derecha, es robusta y su borde inferior en la parte media es relativamente convexo. En su flanco externo, un poco antes del pm3 y debajo de este, se observan los forámenes mentonianos característicos de los grandes félidos sudamericanos actuales (Méndez-Alzola, 1941).

El proceso angular mejor preservado es el de la hemimandíbula derecha y se observa que se proyecta de manera interna (o ventral) como en P. onca, mientras que en el puma la proyección se da en sentido más posterior (Merriam y Stock, 1932; Christiansen y Harris, 2009). Los cóndilos mandibulares son netamente transversos, mientras que el proceso coronoide está fracturado en ambas ramas, aunque no parece proyectarse por detrás del cóndilo, como es característico de los félidos sudamericanos actuales (Merriam y Stock, 1932; Christiansen y Harris, 2009). La fosa masetérica es profunda y apenas llega al borde posterior del m1. Los incisivos inferiores aumentan en tamaño desde el interno hacia el externo, presentando este último una forma algo más caniniforme respecto a los otros, como sucede en los grandes félidos actuales (ver Méndez-Alzola, 1941).

La corona del canino inferior suelto presenta una configuración similar a la descrita para la de los superiores en términos de morfología general y disposición de las crestas, siendo algo más grácil y curvada que en estos. Su raíz está bien desarrollada y se encuentra ahuecada por dentro. Según el patrón en que contacta el esmalte de la corona con la dentina expuesta de la raíz (en forma de “V” en un lado y recta oblicua en el otro, ver Rumiz et al., 2020), se infiere que este correspondía a la mandíbula derecha. Los premolares son similares en forma, pero con una notoria diferencia entre el tamaño de las piezas consecutivas. La cúspide principal en cada una de estas piezas dentarias (el protocónido) se dirige hacia arriba con una muy leve inclinación en sentido posterior. El m1 presenta sus cúspides, paracónido anterior y protocónido posterior, separadas en la parte media del diente por una escotadura reducida, más similar a lo observado en el jaguar que en el puma (Morales-Mejía et al., 2010). En la región distal de este diente se puede constatar el desarrollo de un pequeño talónido.

En base al grado de fusión de las suturas de la región occipital del cráneo y a que presenta dentición permanente se infiere que se trataba de un ejemplar adulto. Teniendo en cuenta el casi nulo desgaste de la dentición y el hecho de que el canino inferior presenta la raíz hueca, es probable que correspondiera a un adulto joven (ver Rumiz et al., 2020). La estimación de masa corporal indica que se trataba de un espécimen en el rango entre 88 y 90 kg, lo que es compatible con la masa conocida para especímenes adultos actuales, en particular para ejemplares machos (Seymour, 1989; Payán Garrido y Soto Vargas, 2012; Botero-Cruz et al., 2018).

En el análisis de rastros, se detectan dos incisiones transversales y paralelas en el proceso angular de la hemimandíbula derecha, próximas al cóndilo mandibular, de 10 mm de largo por 1 mm de espesor, ambas colmatadas de sedimento que no permite observar valle del canal ni conocer la posible herramienta empleada. Por su parte, la hemimandíbula izquierda, muestra también dos incisiones, en este caso transversales oblicuas, ubicadas hacia el sector medio basal del cuerpo de la misma, también colmatadas de sedimento.

Arroyo Caracoles

Corresponde a un montículo ubicado en una zona inundable sobre las márgenes del arroyo Caracoles (Departamento de Río Negro), próximo al sitio Campo Morgan recién mencionado, sobre el borde de una barranca de 1,60 m de altura sobre la superficie del agua (coordenadas aproximadas en la desembocadura del arroyo: 33° 15´55¨ S y 58° 20´45¨ O; ver Fig. 2). En dicho sitio Maeso y colaboradores realizaron, a partir de la década de 1950, varias campañas arqueológicas, recuperando cerámica “lisa” y “labrada”, piezas con vertederos, “urnas”, “vasijas gruesas”, “bolitas de barro”, huesos humanos, instrumentos óseos aguzados y espatulares, “dientes de tigre” y diversos materiales líticos, los que en su conjunto resultan semejantes a los hallados en “Campo Morgan” (Maeso, 1977:95 a 97). Los restos de “tigre” fueron hallados en el año 1958.

Análisis del material de Arroyo Caracoles

En el MNA se conservan un fragmento rostral y rama mandibular derecha fracturada atribuida a esta especie (Figura 4, Tabla 3), cuyas siglas son “MD 089” y “MD 103”, correspondientes al número de ficha “MD23” de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación (Colección Carlos Maeso). Hasta el momento, de estos restos sólo se conoce la identificación de Maeso mencionada previamente, no existiendo análisis morfológico ni morfométrico de los mismos.

Figure 4 Bone material attributed to a “tigre” (tiger) found in a mound on the Caracoles stream by Carlos Maeso and collaborators in 1958.

Tabla 3 Medidas (en mm) del material “Colección Maeso” (MD 089 y MD 103) comparado con especímenes de Puma concolor actuales y Panthera onca, actuales y fósiles de Sudamérica. Todas las mediciones corresponden al lado derecho. RO: rango observado, N: número de individuos. Por otras abreviaturas, ver en el texto. Datos comparativos según Merriam y Stock (1932), Méndez-Alzola (1941), Seymour (1989), Chimento y Agnolín (2017), Chimento y Dondas (2017), Chahud y Okumura (2020) y Manzuetti et al. (2022). Las medidas seguidas de la letra “e” fueron estimadas debido a que el material estaba roto. La letra “a” indica que la medida se tomó a nivel alveolar. El símbolo “*” indica que esa medida fue tomada como referencia para realizar el cálculo de masa corporal.

| Jaguar “Colección Maeso” | Puma concolor | P. onca SA (fósil) | P. onca (actual) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MD 089 y MD 103 | RO | N | RO | N | RO | N | ||

| Cráneo | ||||||||

| I1 AP | 6.6a | 4.0-4.4 | 2 | --- | --- | 5.4-6.3 | 4 | |

| I1 ML | 3.2a | 2.8-3.4 | 9 | --- | --- | 2.8-4.3 | 9 | |

| I2 AP | 7.2 | 4.9-5.0 | 2 | --- | --- | 6.4-7.6 | 4 | |

| I2 ML | 4.1 | 3.0-3.8 | 9 | --- | --- | 3.8-4.8 | 8 | |

| I3 AP | 9.0 | 5.8-6.5 | 2 | --- | --- | 8.7-10.8 | 4 | |

| I3 ML | 6.6 | 4.4-5.6 | 10 | --- | --- | 6.6-8.0 | 9 | |

| CAP | 19.7 | 11.1-19.3 | 43 | 19.0-25.0 | 4 | 15-23.8 | 12 | |

| CML | 14.7 | 8.7-14.6 | 43 | 15.5-22.0 | 4 | 11.4-18.9 | 12 | |

| PM2AP | 5.8a | 3.9-5.6 | 9 | --- | --- | 6.2-8.4 | 7 | |

| PM2ML | 3.9a | 3.7-4 | 2 | --- | --- | 5.3-5.9 | 4 | |

| PM3AP | 17.6 | 13.3-17.4 | 43 | 19.5-22.0 | 5 | 14.9-21.3 | 12 | |

| PM3ML | 9.5 | 6.9-12.6 | 42 | 10.0 | 1 | 5.9-10.5 | 16 | |

| PM4AP | 25.3 | 20.1-27.4 43 | --- | --- | 20-30.1 | 12 | ||

| PM4ML | 13.3 | 9.7-14.9 | 42 | --- | --- | 13.8-19.8 | 12 | |

| M1AP | 3.9a | 2.0-3.7 | 11 | --- | --- | 3.4-4.8 | 9 | |

| M1ML | 6.9a | 2.7-6.9 | 11 | --- | --- | 7.3-8.9 | 9 | |

| Mandíbula | ||||||||

| Hm1 | 34.0 | 24.6-33.9 | 12 | 26-45.3 | 8 | 28.9-42.4 | 12 | |

| Bm1 | 14.6 | 10.4-14.5 | 12 | 17.1-18.4 | 2 | 12-17.6 | 12 | |

| cAP | 19.6a | 10.6-15.2 | 15 | 17.4-25 | 5 | 13.2-23.5 | 12 | |

| cML | 14.7a | 8.2-12.2 | 15 | 14.5-18.2 | 5 | 9-17 | 11 | |

| pm3AP | 15.5a | 12-16.6 | 15 | 17-18.2 | 3 | 11.8-16.9 | 11 | |

| pm3ML | 8.7a | 5.5-8.3 | 15 | 8.1-9.1 | 2 | 4.3-9.2 | 11 | |

| pm4AP | 17.3a | 14.4-17.4 | 15 | 22-24.8 | 4 | 15.5-22.2 | 11 | |

| pm4ML | 9.9a | 7.11-9.6 | 15 | 10-11.2 | 4 | 8.2-11.7 | 12 | |

| m1AP | 18.9a* | 15.7-20.4 | 15 | 22.4-26.6 | 9 | 16.5- 24.8 | 12 | |

| m1ML | 10.2 | 7-9.5 | 15 | 10.8-13.1 | 9 | 6.7-11.4 | 11 | |

El estado de conservación del material es bueno, pudiendo adjudicarse al estadío 1 de meteorización propuesto por Beherensmeyer (1978). Muestra fracturas recientes y no recientes irregulares en la mandíbula. Los bordes del fragmento rostral coinciden con las suturas cigomático-maxilar e inter-nasal. La pieza presenta una coloración rojiza debido a la existencia de óxido de hierro; sin embargo no es posible establecer si se trató de una aplicación intencional, ya que puede deberse a las condiciones de conservación del material después del hallazgo. El análisis de rastros antrópicos arrojó resultados negativos.

El fragmento rostral es corto y relativamente ancho, lo que es característico de los félidos (Morales-Mejía y Arroyo-Cabrales, 2012; Sims, 2012; Pinilla-Buitrago et al., 2015). Este preserva parte del nasal, premaxilares y maxilar derecho. En vista lateral, el rostro presenta un perfil cóncavo (determinado básicamente por la forma del nasal) como en Panthera onca, mientras que en el puma dicho perfil es marcadamente convexo (Sims, 2005, 2012). En vista frontal se destaca el gran desarrollo del canal infraorbital; en vista ventral los forámenes palatinos presentan forma ovalada. Los premaxilares conservan el I2 derecho y ambos I3. Estas piezas dentarias tienen la morfología típica de los grandes félidos actuales, siendo el I3 más grande y con una tendencia “caniniforme” respecto del I2 (ver Méndez-Alzola, 1941).

El maxilar preserva el canino superior derecho, el PM3 y parte del PM4. Tanto el canino como el PM3 coinciden con la morfología observada en el jaguar (Sims, 2005; Morales-Mejía et al., 2010). Sin embargo, el canino presenta una serie de craquelaciones en sentido longitudinal y está levemente fracturado hacia su región distal, por lo cual no es posible determinar algunos detalles de su anatomía (por ejemplo, si las crestas convergen entre sí hacia el ápice del diente). El PM4 tiene la corona fracturada prácticamente a nivel alveolar.

La rama mandibular derecha es baja comparada con otros ejemplares de la especie; hacia la región de la sínfisis mandibular se observa un ángulo marcado, en su parte media su borde inferior es relativamente convexo. Tanto la ubicación de los forámenes mentonianos como la forma y disposición de la fosa masetérica son similares a lo reportado para el material de jaguar de Campo Morgan (ver también Méndez-Alzola, 1941). El único diente inferior preservado es el m1, el cual muestra la morfología característica de los jaguares actuales (Morales-Mejía et al., 2010). El protocónido en esta pieza dentaria está fracturado en sentido transverso.

En base a que presenta dentición permanente y a su desgaste oclusal, se infiere que se trataba de un ejemplar adulto. Sin embargo, la estimación de masa corporal indica que el espécimen era relativamente pequeño para la especie, en el rango de unos 53-55 kg, lo que es compatible con la masa conocida para hembras adultas (Seymour, 1989; Payán Garrido y Soto Vargas, 2012; Botero-Cruz et al., 2018).

Cañada Saldaña

Este sitio se localiza sobre un cordón litoral ubicado aproximadamente a 200 m de la actual línea de costa del río Uruguay (33° 35’ 06.3’ S y’ 58° 25’ 07.2’’ O; ver Fig. 2) en su margen izquierda (Díaz et al. 1980; Gascue et al., 2022). Destacan en el lugar dos elevaciones interpretadas como “túmulos” por Maruca Sosa (1957), las que han sido recientemente caracterizadas por Gascue et al. (2022).

Durante excavaciones practicadas en la década de 1950 por integrantes del “Centro de Estudios de Ciencias Naturales” dirigidas por Francisco Oliveras, fueron hallados al menos 50 entierros humanos y miles de restos óseos de diversos taxones, entre los que se cuentan colmillos asignados a jaguar (Maruca Sosa, 1957; Díaz et al. 1980; Hilbert, 1991; Gascue et al. 2019; González y Ferrari, 2022). Fue recuperado asimismo abundante material lítico y cerámico, practicándose diversas dataciones absolutas del sitio, que sitúan el rango de ocupación del mismo en la primera mitad del segundo milenio AP (Castillo 2004; Bracco 2009; Loponte et al. 2022). Este rango temporal y las características generales del material recuperado sugieren, al igual que en los otros sitios mencionados, una relación con el complejo “Goya-Malabrigo”, del cual representaría un momento temprano del desarrollo (Gascue et al. 2022), como sugiere Hilbert (1991).

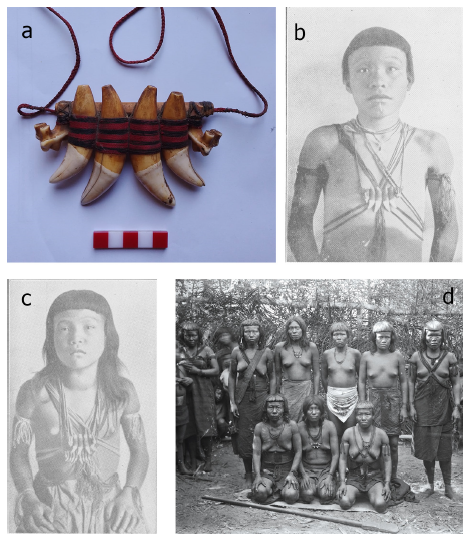

En el MNA se encuentran seis piezas procedentes de este sitio que han sido asignados a la especie, consistentes en caninos superiores e inferiores (Figura 5; Tabla 4).

Figure 5 a. Jaguar canine found at the Cañada Saldaña site, Departament of Soriano. Pieces identified, from left to right, with numbers 48.602 to 48.607 from de Francisco Oliveras Collection, MNA heritage. B. Detail of the canine with decoration, piece 48.606.

Tabla 4 Medidas (en mm) de colmillos de jaguar de la Colección Francisco Oliveras (48.602 al 48.607, exceptuando el 48.604 que debido a su estado de preservación no pudo medirse) comparadas con especímenes de Puma concolor actuales y Panthera onca, actuales y fósiles de Sudamérica. RO: rango observado, N: número de individuos. Por otras abreviaturas, ver en el texto. Datos comparativos según Merriam y Stock (1932), Méndez-Alzola (1941), Seymour (1989), Chimento y Agnolín (2017), Chimento y Dondas (2017), Chahud y Okumura (2020) y Manzuetti et al. (2022).

| Colección "Francisco Oliveras" | Puma concolor | P. onca SA (fósil) | P. onca (actual) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 48602 | 48603 | 48605 | 48606 | 48607 | RO | N | RO | N | RO | N | |

| Cráneo | |||||||||||

| CAP | --- | --- | 22 | 15 | --- | 11.1-19.3 | 43 | 19.0-25.0 | 4 | 15-23.8 | 12 |

| CML | --- | --- | 18 | 12 | --- | 8.7-14.6 | 43 | 15.5-22.0 | 4 | 11.4-18.9 | 12 |

| Mandíbula | |||||||||||

| cAP | 17 | 18 | --- | --- | 16 | 10.6-15.2 | 15 | 17.4-25 | 5 | 13.2-23.5 | 12 |

| cML | 13 | 16 | --- | --- | 13 | 8.2-12.2 | 15 | 14.5-18.2 | 5 | 9-17 | 11 |

Análisis del material de Cañada Saldaña

La morfología general de estas piezas dentales coincide con la típica conocida en el jaguar en términos de forma, robustez y patrón de crestas (Sims, 2005; Morales-Mejía et al., 2010). De estos elementos, cinco presentan perforación y han sido interpretados como adornos colgantes (Campá Soler y Dörries, 1975), siendo identificados con los números 48.602 al 48.607 de la Colección Francisco Oliveras. Uno de ellos presenta decoración (Figura 5b).

Las piezas perforadas muestran orificios pasantes y bicónicos, circulares y subcirculares, a veces con escalonamiento, no observándose mayores intervenciones, salvo la pieza decorada que muestra incisiones y punteados por rotación.

Registros históricos

La primera referencia a la presencia de jaguares en lo que actualmente es territorio uruguayo se remonta a 1531, cuando el navegante portugués Pero Lopes de Souza describe la presencia de la especie en la zona de Cabo Polonio (Depto. de Rocha), haciendo alusión a la caza de dos ejemplares de gran porte y denomina a las islas de la zona con el nombre “das Onças” (Varnhagen, 1839; Pereira y Sappa, 2016). El último registro de la especie para el país tuvo lugar en 1901, fue efectuado en el Departamento de Cerro Largo y dado a conocer en un periódico local del Departamento de Artigas (El Derecho, 10 abril de 1901, Acosta y Lara, 1986).

En la Tabla 5 (ver también Figura 6) se presenta un listado de avistamientos directos u observación de huellas o vestigios, así como referencias al uso de objetos o vestimentas elaborados con partes de este animal.

Tabla 5 Registros históricos de jaguar en el territorio uruguayo.

| Año | Departamento | Lugar | Cantidad de animales | Ataque a humano / muerte | Descripción | Descripción de: | En: |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1531 | Rocha | Cabo Polonio | 2 | No | Refiere a la caza de dos ejemplares | Pero Lopes de Souza | Varnhagen, 1839 |

| 1541 | Colonia | San Gabriel y San Juan | Sin precisar | No | Advierte que hay muchos “tigres” y sugiere empalizar poblaciones | Martínez de Irala | Acosta y Lara, 1983a |

| 1691 | Próximo a la desembocadura del Río Negro | Sin datos precisos | Cueros de varios animales | No | Da cuenta de que los "Yaros" llevan a sus hijos envueltos en "piel de tigre" y usan sus cueros en sus camas | Antonio Sepp | Vidart, D. 2000 |

| 1703 | Costa atlántica y Río de la Plata. Sin precisar | Sin datos precisos | Sin precisar | No | Refiere a la necesidad de contar con armamento adecuado para defenderse de las “onças”, encender fuegos y practicar vigías | Domingos da Filgueira | Acosta y Lara, 1983a |

| 1715 | Soriano | Santo Domingo de Soriano | Cueros de varios animales | No | Presencia de muchos "cueros de tigre" | Capitán Blas Zapata | Acosta y Lara, 1983a |

| 1715 | Rocha; costa del Río de la Plata; Río Santa Lucía sobre el oeste de Montevideo | Río Santa Lucía y Castillos | Varios. Uno por captura y otros por avistamientos | No | Río Santa Lucía: menciona la captura de un jaguar ("leopardo") del que toma medidas, lo desuellan y comen, y además realiza otros avistamientos. Castillos: marineros en tierra habrían divisado jaguares sin poder cazarlos | William Töller | Töller, W. 1715 |

| 1729 | Río Uruguay | Fundamental-mente en las inmediaciones de Salto Grande | Varios | No | Menciona invasión de "tigres" atraídos por el olor de la carne en el campamento. Asimismo nos dice que ahogan a un cachorro para evitar que "vengan sus parientes" | Cayetano Cattaneo | Pereira y Sappa, 2016 |

| Aprox. 1730 | Río Uruguay | Describe generalidades hasta el Río de la Plata | Sin precisar | No | Menciona la presencia de "tigres" pero sin referencia concreta | Pedro Lozano | Lozano, 1873 |

| 1763-1764 | Montevideo | Montevideo | Cueros de varios animales | No | Obtiene pieles de "tigre" de manos de Charrúas y Minuanes; describe el uso de ornamentos y vestimentas | Antonio Pernetty | Acosta y Lara, 1983a |

| 1775 | Rocha | Potrero Chico (hoy Potrerillo de Santa Teresa, Rocha) | 2 | Si. Antonio Alagón | Ataque y muerte. Antonio Alagón -hijo "mozo" del capitán Fulgencio Alagón- viajaba a caballo junto a su hermano | Carta de Vicente Ximénez al Gobernador Juan José de Vértiz | Arredondo, 1959 |

| Aprox. 1778 a 1784 | Rocha | Inmediaciones Fuerte Santa Teresa y del Fuerte San Miguel | 1 y varias personas sin precisar | Muere el hijo de un comandante (Fuerte de Santa Teresa), y menciona además la muerte de varias personas sin precisar, en diferentes momentos (Fuerte de San Miguel). | Solicitud al Virrey para suprimir rondas nocturnas porque mes a mes había pérdidas humanas en el Fuerte de San Miguel | Información contenida en partes militares | Arredondo, 1959 |

| 1783-1784 | Rocha | Santa Teresa, San Miguel, San Luis y Sierra del Carbonero | Varios sin precisar | No | Avistamientos de "tigres" en mediana abundancia pero con exceso desde el arroyo San Miguel, San Luis y Sierra del Carbonero | Andrés Oyarbide (Demarcador) en su "Memoria Geográfica" | Acosta y Lara, 1983a |

| 1783-1784 | Rocha | Río Cebollatí | Sin precisar | No | Hace mención al desentierro por parte de "tigres" de una inhumación reciente de un soldado portugués | José María Cabrer | Araujo, 1900 |

| 1800 | Entre Montevideo y Río Negro, sin precisar | Sin precisar | Sin precisar | No | Describe el uso de vestimenta hecha en piel de "jaguareté" por parte de los Charrúas | Félix de Azara | Félix de Azara, 1923 |

| 1801 | Tacuarembó y Salto | Próximo a “Corral de Sopas” | 1 | No | Un “tigre” genera dispersión de la caballada | Diario de Jorge Pacheco en campaña contra los Charrúas | Acosta y Lara, 1983a |

| 1808 | Canelones | Sin precisar | Venta de cueros | No | Viajero francés observa comercio de pieles de "tigre" y describe la caza de jaguares donde participan cuarenta o más “gauchos” | Julien Mellet, viajero francés | Acosta y Lara, 1983b |

| 1812 | Artigas | Garupá | 4 | Si. Alexandre Barreto por heridas muere al día siguiente | Los animales atacan una caballada. Logran matar a tres jaguares y el cuarto le ocasiona heridas | Carta de José Galvão a Joaquín Xavier Curado | Revista del Archivo Público de Río Grande del Sur, 1924, 13:121. Porto Alegre, en Acosta y Lara, 1983a |

| 1813 | Montevideo | Pajas Blancas y Ciudad Vieja | 6 | Si. Dueño de una barbería | Por quema de pastizales detrás del Cerro de Montevideo llegan varios ejemplares a la ciudad. Fueron muertos en diferentes lugares de la actual "Ciudad Vieja". Pieles vendidas a 4 pesos | Juan Manuel de la Sota | de María, I. 1957; de la Sota, 1965 |

| 1815 | Colonia, Río Negro y Paysandú | Arroyo San Juan (Colonia) y al norte del Río Negro | Varios sin precisar | No | Menciona abundancia de "tigres" en bosques y pajonales. Pero no visualiza ninguno | Dámaso A. Larrañaga en viaje de Montevideo a Paysandú | Larrañaga, 2016 (1815) |

| 1818 | Salto | Mataojo | 1 | No | Jaguar olfatea en su carpa a José Artigas y lleva uno de sus perros | Ramón de Cáceres | Revista Histórica, 1959. N° 29. Pág. 599 en Acosta y Lara, 1983a |

| 1820 | Montevideo | Ciudad Vieja | 3 | No | Llegan tres jaguares a la ciudad, dos son acosados por la multitud y escapan, y el tercero ingresa a una casa y ataca a una mujer que trataba de salvar a un bebé. El animal es muerto por Luis Cabrera | Santiago Aragó, dibujante de la expedición de Fraynet alrededor del mundo | Arredondo, 1959 |

| 1821 | Colonia | San Juan | 1 | No | Le avisan que un "tigre" al que menciona como Uncus pintadus, se estaba comiendo al potrillo de su yegua | Auguste de Saint-Hilaire | Saint-Hillaire, 2005 |

| 1826 | Sobre el río Uruguay | Río Uruguay | Varios sin precisar | No | Visualiza jaguares en las costas e islas | John Barber | Beaumont J. 1826-1827 en Vidart, 1968 |

| 1826 | Río Negro | Cercano al arroyo Román Grande | 1 | Si | Ataque a un “viejito” leñador en su rancho y arrastre de su cuerpo | José Brito del Pino | Brito del Pino, 1956 |

| 1826 | Paysandú | Cercano al arroyo Ñacurutú | Sin precisar | No | Le relatan que el cuerpo de un hombre ajusticiado y atado a un árbol fue comido por “los tigres” | José Brito del Pino | Brito del Pino, 1956 |

| 1829 | Montevideo | Ciudad Vieja | 1 | No | El animal es muerto en los fondos del Hospital del Rey por efectivos de la Guardia del Muelle | Juan Manuel de la Sota | de María, I. 1957; de la Sota, 1965; Arredondo, 1959 |

| 1831 | Montevideo | Ciudad Vieja | 1 | No | Un animal cachorro o juvenil es muerto en una cloaca del foso de la Batería de San Pascual, a manos de Juan Valdés | Juan Manuel de la Sota | de María, I. 1957; de la Sota, 1965; Arredondo, 1959 |

| 1833 | Colonia | Punta Gorda | Sin precisar | No | Observa huellas y marcas en los árboles | Charles Darwin | Darwin, C. 1921 |

| 1833 | Montevideo | Ciudad Vieja | 1 | No | Venta de una cría de jaguar de 5 meses de edad en la calle San Gabriel N° 27 | Periódico “El Universal” del 12 de enero de 1833 | Acosta y Lara, 1983b |

| 1835 | Treinta y Tres | Rincón del Tacuarí | Varios sin precisar | No | Un cazador apodado Yuca Tigre habría logrado abatir 105 jaguares en ese año | Hermanos irlandeses Mulhall | Mulhall M. y E. Mulhall. 1876, en Arredondo, 1959 |

| 1839-1851 | Salto | Montes del río Daymán | Sin precisar | No | Araújo menciona la existencia (suponemos que por relatos) de "muchos tigres" durante la Guerra Grande y años posteriores | Orestes Araújo | Araújo, 1900 |

| 1858-1859 | Paysandú | Estancia de Campbell | Sin precisar | No | Oye relatos de que 5 años antes los “tigres” eran muy abundantes y que el dueño de la estancia mató varios | George Augustus Peabody | Peabody, 1970 |

| 1865 | Colonia | Nueva Palmira | 1 | No | Frente a la Plaza del Templo (actual Plaza Gral. Artigas), aparece un jaguar dentro de un baño en la casa de José Ma. de Castro, el que luego ataca al cura Domingo Bertolotti causándole heridas sin consecuencias graves, y luego es muerto a tiros. | Relato de Iván Romero Carámbula | Frogoni, 1994 |

| 1877 | Colonia | Arroyo de las Vacas, Carmelo | 1 | No | Se le intentó dar caza sin resultados | El Ferrocarril (Montevideo, 24 de febrero de 1877) | Acosta y Lara, 1986 |

| S XIX sin precisar | Soriano | Arroyo Grande, próximo a Mercedes | Sin precisar | No | Habría abundancia de "tigres" en la zona | Orestes Araújo | Araújo, 1900 |

| 1880 | Salto | Islas del río Uruguay | 1 | No | Animal que ataca a tripulación de embarcación cuando pisan tierra. El jaguar fue muerto con una puñalada en el cuello | Ecos del Progreso (Salto, 10 de setiembre de 1880) | Acosta y Lara, 1986 |

| 1880 | Salto | Montes del río Arapey | 1 | No | Vecinos salen a la caza de un animal | Ecos del Progreso (Salto, 10 de setiembre de 1880) | Acosta y Lara, 1986 |

| 1882 | Colonia | Inmediaciones de Carmelo | 1 | No | Muerte de un animal a cargo de "Marcelo el lechero". Se piensa que habría llegado en camalotales desde la Isla Juncal | El Liberal (San Fructuoso, Tacuarembó, 10 de setiembre de 1882) | Acosta y Lara, 1986 |

| 1887 | Maldonado | Mataojo | 1 | No | Jaguar que ataca a varios animales. Fue muerto a balazos y su cuerpo exhibido en Maldonado | La Verdad, (San Eugenio, Artigas; 3 de Abril de 1887) | Acosta y Lara, 1986 |

| 1889 | Sin precisar | Sin precisar | Sin precisar | No | Daniel Granada menciona el uso de pieles en aperos de paisanos; sin embargo aclara que podrían ser traídos desde Paraguay o Brasil | Daniel Granada | Daniel Granada. Vocabulario Rioplatense Razonado, 1889, en Acosta y Lara, 1986 |

| 1896 | Canelones | Campos sobre el arroyo Canelón Grande | 1 | No | Se menciona la muerte de un "tigre" en los campos del General Benigno Carámbula | El Teléfono, (Soriano, 20 de agosto de 1896) | Acosta y Lara, 1983c |

| 1898 | Paysandú | Costas del arroyo San Francisco | Sin precisar | No | Animal avistado en campos de Mendietegui, el que da muerte a muchas ovejas en la zona. Se organiza partida de caza | Acosta y Lara, 1983b | |

| 1890 | Flores | Sin precisar | Varios sin precisar | No | Se hace mención a la supuesta muerte de más de un ejemplar sin precisar tiempo ni lugar | Rodolfo Tálice | Nuestra Tierra, 1969 |

| 1901 | Cerro Largo | La Lata, en paraje Laguna Formosa | 1 | Si | El jaguar dio muerte a un pescador y es muerto poco después | El Derecho, (San Eugenio, Artigas, 10 de abril de 1901) | Acosta y Lara, 1983b |

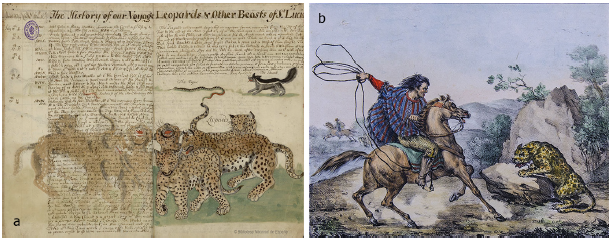

Figure 6 Historical iconography in Uruguayan territory. 6a. Jaguars on the Santa Lucía River (current boundary between the departments of Montevideo and San José). Excerpt from WilliamToller’s work (1715) in the section “The History of our Voyage Leopards & Other Beasts of St. Lucia”. At: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000118821&page=1. 6b. Lithograph made by Jaques Arago, draftsman officer in the scientific expedition commanded by Louis de Freycinet (1817 - 1820), entitled “Relâche à Montevideo” (“Rest in Montevideo”), where he represents the hunting of jaguars by “gauchos” in the surroundings of the city (Arago, 1822). At: https://montevideo.gub.uy/files/arago-cazadeltigre3jpg.

Registros toponímicos

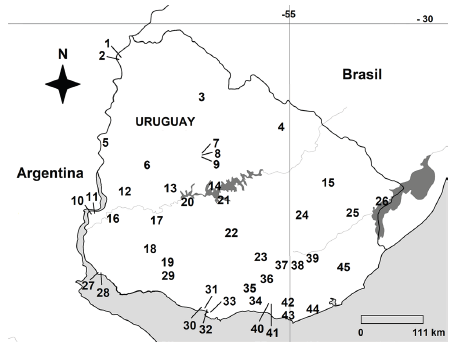

Los siguientes son sitios geográficos de Uruguay (ver Figura 7) que incluyen en su nombre referencias a jaguares (tigre o yaguareté; en Araújo, 1900; Nelke, 1928; FUEV, 1935, 1940; Martínez Montero, 1958; Arredondo, 1959; INE, 2006; Mateos et al., 2010; López y Bracco, 2021). Del relevamiento surge -al menos- la presencia de 51 sitios, distribuidos en todos los departamentos del país. Las coordenadas son aproximadas.

Figure 7 Map of the Uruguayan territory showing 45 places identified by toponymy with the names of “Tigre” and “Yaguareté”. To this must be added another 6 mentions that we have not been able to specify geographically, thus completing the 51 references. The numbering of the sites corresponds to the list presented in the text.

Departamento de Artigas

1- Arroyo de El Tigre (30°36´48.62” S; 57°49´45.73¨O)

2- Isla del Tigre (30°37´31.42¨S; 57°50´10.02¨O)

Departamento de Salto

3- Arroyo del Tigre (31°16´36.72” S; 56°28´51.68” O)

Cueva del Tigre (sin precisar)

Departamento de Rivera

4- Arroyo del Tigre (31°46´36.20¨S; 55°09´07.90¨O)

Departamento de Paysandú

5- Cañada del Tigre (31°57´18.76¨S; 58°08´54.47¨O)

6- Arroyo del Tigre (32°20´45.33¨S; 57°25´23.75¨O)

7- Cerro de la Cueva del Tigre (32°08´07.81” S; 56°21´18.12” O)

8- Cañada Cueva del Tigre (32°08´16.22” S; 56°21´07.82” O)

9- Cueva del Tigre (32°08´38.74” S; 56° 21´10.22” O)

Departamento de Río Negro

10- Arroyo Yaguareté Chico (33°08´41.37¨S; 58°16´10.30¨O)

11- Arroyo Yaguareté Grande (33°10´58.57¨S; 58°15´18.85”O)

12- Arroyo de la Cueva del Tigre (32°46´58.26¨S; 57°00´42.29¨O)

13- Arroyo de la Cueva del Tigre (32°52´04.81¨S; 57°43´08.37¨O)

Departamento de Tacuarembó

14- Arroyo Tigre (32°42´09.96¨S; 56°15´42.10¨O)

Departamento de Cerro Largo

15- Arroyo Cueva del Tigre (32°35´05.70¨S; 54°32´49.30¨O)

Departamento de Soriano

16- Cueva del Tigre (33°44´09.31´S; 57°21´33.49´O)

17- Cerro del Tigre (33°13´02.01¨S; 57°14´56.12¨O)

18- Cueva del Tigre (33°08´19.15” S; 57°58´25.33” O)

Departamento de Flores

19- Arroyo del Tigre (33°57´41.81¨S; 57°03´20.77¨O)

Departamento de Durazno

20- Cañada de la Cueva del Tigre (32°54´33.20”S; 56°47´29.45”O)

21- Cañada del Tigre (32°53´12.08”S; 56°07´00.29”O)

Departamento de Florida

22- Arroyo de la Cueva del Tigre (33°25´43.07¨S; 55°56´32.47¨O)

23- Arroyo del Tigre (33°50´28.37¨S; 55°31´44.30¨O)

Departamento de Treinta y Tres

24- Arroyo Tigre (33°14´19.65¨S; 54°47´42.80¨O)

25- Arroyo del Tigre (33°11´50.90¨S; 53°59´03.52¨O)

26- Laguna del Tigre (32°58´32.90” S; 53°30´46.15”O)

Sierrita del Tigre (sin precisar)

Departamento de Colonia

27- Arroyo Tigre Chico (34°09´50.01¨S; 58°10´05.86¨O)

28- Arroyo Tigre Grande (34°09´14.85¨S; 58°08´02.95¨O)

29- Paraje Cueva del Tigre (34°07´27.03¨S; 57°04´34.12¨O)

Departamento de San José

30- Punta del Tigre (34°45´31.91¨S; 56°33´27.04¨O)

31- Estero del Tigre (34°44´26.85¨S; 56°29´42.35¨O)

32- Delta del Tigre (34°46´17.03¨S; 56°21´39.31¨O)

Pozo del Tigre (sin precisar)

Paraje Cueva del Tigre (sin precisar)

Departamento de Montevideo

33- Isla del Tigre (34° 47´15.03” S; 56° 23´18.04” O)

Departamento de Canelones

34- Cueva del Tigre (34°40´16.97¨S; 55°36´10.91¨O)

35- Arroyo del Tigre (34°31´13.49¨S; 55°38´40.00¨O)

Departamento de Lavalleja

36- Arroyo del Tigre (34°02´04.64¨S; 54°58´32.63¨O)

37- Arroyo de la Cimbra del Tigre (probable arroyo Cimbra; 34°02´35.41¨S; 55°04´58.19¨O)

38- Arroyo del Tigre (34°14´36.51¨S; 55° 36´14.47¨O)

39- Cerro del Tigre (33°46´53.71¨S; 54°37´25.96¨O)

Departamento de Maldonado

40- Cerro Cueva del Tigre (34°38´59.20¨S; 55°20´13.59¨O)

41- Cerro del Tigre (34°39´30.54¨S; 55°21´26.07¨O)

42- Cerro del Tigre (34°37´01.78¨S; 55°05´08.27¨O)

43- Cueva del Tigre (34°54´04.85¨S; 55°02´18.93¨O)

44- Paso del Tigre (34°45´23.46¨S; 54°41´39.52¨O)

Arroyito del Tigre (sin precisar)

Departamento de Rocha

45- Cerro del Tigre (34°02´59.59” S; 54°09´ 58.92” O)

Arroyo del Tigre (sin precisar)

Discusión

La presencia del jaguar en el territorio uruguayo se reporta al menos desde el Pleistoceno tardío en adelante, lo cual evidencia la distribución de este carnívoro en la región en tiempos prehistóricos, particularmente en el centro-norte, litoral oeste y sur del país.

Se confirma la identificación, en base a estudios anatómicos y morfométricos, de restos óseos hallados en contexto arqueológico (próximos o junto a restos humanos) y que fueran adjudicados en el pasado a “tigre” sin criterios explícitos.

Es interesante destacar aquí que existen evidencias que indican que los jaguares del Pleistoceno tardío habrían tenido una mayor masa corporal, tanto promedio como máxima, comparada con los actuales (ver entre otros Prevosti y Vizcaíno, 2006; Dantas et al., 2022; Manzuetti et al., 2022). Dicha reducción sería consecuencia de su adaptación, desde esas épocas hasta nuestros días, a consumir presas de menor porte (Hayward et al., 2016). En tal sentido, la masa estimada para los materiales aquí estudiados es coherente con lo esperado para especímenes actuales, por lo que, según nuestros datos, esta reducción del tamaño ya se habría estabilizado para hace unos 2000 años AP.

Los restos identificados en colecciones arqueológicas como jaguar procedentes de territorio uruguayo se asocian -hasta el momento- a contextos de la entidad “Ribereños Plásticos” o “Goya-Malabrigo”. El hecho de que no figuren restos del postcráneo de la especie en los sitios analizados -en función de las publicaciones y análisis existentes y salvo que existiera selectividad arqueológica- apoyaría el planteo de que tenía lugar una selección de los elementos craneales, los cuales tendrían valor social en los contextos funerarios y en aquellos asociados al estatus social de indígenas y criollos, ya sea como cazadores socialmente institucionalizados, como en los grupos indígenas, o como simples valientes, como era el caso de los gauchos tigreros.

El estudio de evidencias antrópicas en el material, ha permitido identificar marcas de corte (incisiones) en los restos de Campo Morgan, caracterizar perforaciones de colmillos de Cañada Saldaña y observar la presencia de óxido de hierro en los restos de arroyo Caracoles, requiriéndose en este último caso de un estudio específico para comprobar si la aplicación fue intencional. El uso de pintura roja en restos óseos humanos y animales, es una práctica documentada en los grupos “Goya-Malabrigo” (Scabuzzo et al. 2015).

Por otra parte, la aparente abundancia de la especie hizo que su importancia quedara reflejada en diversos relatos históricos. A partir del siglo XVI se atestigua el uso de pieles y/o restos óseos de jaguar por parte de las comunidades indígenas en el actual territorio uruguayo (Tabla 5) y en la región (ver por ej. Lopes de Souza [1531] en Varnhagen, 1839; Dobrizhoffer, 1969 [1717-1791]; Ambrosetti, 1896; Levi-Strauss, 1992 [1955]).

En el contexto regional, Lopes de Souza (1531) menciona para el delta del Paraná el uso de cabezas de jaguar con sus dientes como parte del atuendo de integrantes del grupo Chaná-mbeguá. Dicha etnia integraría a su vez del complejo Chaná-timbú que, de acuerdo a algunas interpretaciones, podrían ser la continuidad de los grupos “Ribereños Plásticos” o “Goya-Malabrigo” (ver Politis y Bonomo, 2018), cuyas evidencias materiales se encuentran en los tres sitios arqueológicos tratados en este trabajo.

En relación al relato de Lopes de Souza, no se puede descartar que los materiales de jaguar aquí reportados, en particular los fragmentos craneales hallados en Campo Morgan y Arroyo Caracoles asociados a enterramientos humanos, hayan sido usados de la manera que documenta este explorador y marino portugués. En las descripciones de Lopes de Souza no se hace referencia de manera explícita al posible significado, jerarquía o posición social de los indígenas que pudieran haber portado tocados de jaguar, ni se establece si era una práctica extendida entre la población.

A nivel americano, son diversos los relatos y abordajes que ejemplifican el alto valor simbólico que estos felinos poseían para diversas comunidades indígenas (ver por ej. Lafone y Quevedo, 1888; Wagner y Wagner, 1935; Metraux, 1946; Reichel-Dolmanttoff, 1965; González, 1979; Gordillo y Raffino, 2010; Payán Garrido y Soto Vargas, 2012; Hirtzel, 2016; Bastourre, 2021).

En el arte corporal, Roe (1998, en Politis, 2014:324), menciona que para las comunidades indígenas de América del Sur el atuendo tiene cinco “funciones”: 1. estética, 2. emulativa, 3. performativa, 4. protectora o talismánica y 5. demostrativa o corroborativa. Si bien no podemos aventurar la posible función o significado de los restos descritos en este aporte, ni tampoco quiénes serían sus posibles portadores o cuál podría ser su eventual forma de uso, existen diversas referencias etnográficas que apuntan a la asociación de pieles y cráneos de jaguar con cazadores o guerreros, quienes habrían tenido una mayor identificación con este felino (ver Politis, 2014 y literatura allí citada).

Otro dato trascendente es que, según se reporta en el diario de Lopes de Souza, indígenas del área platense depositaban los cuerpos de los muertos junto con sus pertenencias (ver Politis, 2014 y literatura allí citada). Tomando esto en cuenta, el hallazgo de restos de jaguar asociados a esqueletos humanos en un contexto de enterramiento probablemente no sea casual, sino que tenga valor simbólico.

Para el sitio Río Luján (Prov. de Buenos Aires, Argentina), se ha reportado un entierro humano que incluía, a modo de ajuar, un cráneo de jaguar (Petrocelli, 1975 en Politis, 2014:324). Ello representa una semejanza en sitios con entierros humanos en ambas márgenes del Río de la Plata. Reforzando la idea de que los félidos resultaban animales con los cuales las comunidades indígenas de la región se identificaban, en el sitio Túmulo II de Brazo Largo, en el delta del Paraná (Argentina) se hallaron cráneos de gato montés (Leopardus geoffroyi (d’Orbigny y Gervais, 1844)) y yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi (Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)) depositados junto a restos humanos (Bonomo et al. 2019). Asimismo, en el noroeste argentino, se ha documentado el entierro de cráneos de puma (Puma concolor) dentro de urnas funerarias (Debenedetti, 1930).

En lo que atañe a los materiales de Cañada Saldaña (caninos de jaguar perforados a manera de adornos colgantes y caninos no perforados), pueden tener variadas interpretaciones. Se destacan aquellas que indican su carácter simbólico e ideológico, incluyendo su potencial utilidad como amuletos, los cuales habrían sido de uso personal, pudiendo estar vinculados a las habilidades del animal y/o propiedades mágicas relativas a la cacería o poderes medicinales (ver Acosta et al., 2015 y literatura allí citada).

Con respecto al uso de colmillos, para el área norte de la Cuenca del Plata el relato etnográfico de Levy-Strauss (1992:241) documenta el uso de collares elaborados con dientes de jaguar, que se heredaban de madres a hijas en las comunidades bororo de Mato Grosso, Brasil. Este tipo de adorno también fue documentado previamente por Colobacchini y Albisetti (1942: 43-45) para las mismas comunidades, relevando su uso indistinto por parte de jóvenes de ambos sexos (Figura 8).

Figure 8.a Bororo pendant, Mato Grosso, Brazil. 1950s. Piece E 305. Gustavo Demicheri Collection. Collection of the National Museum of Anthropology, Uruguay. b. Bororo boy with pendant made with jaguar teeth (Colobacchini and Albisetti (1942:145). c. Bororo girl with similar ornament (Colobacchini and Albisetti (1942:143). d. Bororo women where the use of ornaments made with jaguar teeth can be appreciated. Archive of the Indigenous Museum. In: https://revistapesquisa.fapesp.br/es/los-bororos-en-la-pantalla-grande-2/

Por último, y en relación al contexto sistémico (Schiffer, 1972), los restos de jaguar podrían haber sido adquiridos de diferentes maneras, ya sea mediante la caza, el carroñeo o intercambios con otras comunidades (Acosta et al., 2015). El jaguar pudo haber sido abatido deliberadamente para el aprovechamiento de su piel y otras partes del cuerpo, en especial los dientes para confeccionar collares por parte de algunos grupos indígenas (ver Acosta et al., 2015).

Respecto a los posibles actos de caza por parte de los indígenas sobre los ejemplares analizados, el cálculo de masa corporal de los especímenes de Arroyo Caracoles y Campo Morgan, indicó para el primero una masa relativamente modesta, de 55 kg, mientras que para el segundo la masa rondaría los 90 kg, lo que implica una potencial gran resistencia ante sus agresores. De acuerdo a Hoogesteijn et al. (2016:450), el jaguar, a diferencia de otros integrantes del género Panthera, si bien tiene la tendencia a evitar la confrontación con los humanos, cuando se encuentra acorralado o herido, resulta un animal muy feroz y no se amedrenta a pesar de las heridas que pueda recibir, por lo cual conserva la agresividad hasta la muerte (Cabrera Sifontes, 1985 en Hoogesteij et al. 2016:450).

Más allá de la posible forma de adquisición de los ejemplares en cuestión, existen relatos etnográficos en la región que refieren a la caza del jaguar, como es el caso de los mojos de los llanos del Oriente boliviano (ver Hirtzel, 2016 y literatura allí citada) y los guató del Pantanal brasilero. En este último grupo, cuantos más jaguares se cazaba, mayor era el estatus como cazador, siendo además parte de los ritos de paso de los jóvenes adolescentes a la etapa adulta (de Oliveira, 1996). Para dicho grupo, Rondón (1949:158) documenta en cierta situación, un número considerable de cráneos de jaguar colocados alrededor de una palmera, y agrega que ningún cazador deja perder la cabeza del felino conquistada que, a manera de trofeo, constituye la mayor gloria.

Por otro lado, a nivel ambiental se estima que, en el momento de la llegada de los europeos, el territorio que actualmente ocupa Uruguay estaba cubierto por entre un 6 y un 8% de bosques, en comparación con 3% existente en la actualidad (Carrere, 1993; Evia y Gudynas, 2000; Pereira y Sappa, 2016).

En ese contexto, la oferta alimenticia pudo haber sido amplia para el jaguar, pues en el país habitaban varias especies animales de mediano y gran porte, como el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766)), el ñandú (Rhea americana), el venado de campo (Ozotoceros bezoarticus), el ciervo de los pantanos (Blastoceros dichotomus), el pecarí de collar (Dicotyles tajacu (Linnaeus, 1758)), como así también especies menores como la nutria (Myocastor coypus), armadillos y varias tortugas de agua dulce (Rabinowitz y Nottingham, 1986; Pereira y Sappa, 2016). En tal sentido, este félido constituía en el pasado como un factor determinante para la regulación de las poblaciones de sus especies presa, particularmente las de mediano porte. De esa manera contribuía a la estructuración y dinámica de las tramas tróficas en los ambientes que habitaba (Seymour, 1989).

A comienzos del Siglo XVII la introducción de ganado vacuno y caballar provocó una transformación del paisaje a distintos niveles. La oferta extra de presas debió modificar la ecología y el comportamiento de toda la cadena trófica, incluyendo al jaguar. De acuerdo a Araujo (1900:790), la oferta de “terneros” y “potrillos” habría promovido un aumento poblacional prodigioso del jaguar. Acosta y Lara (1983a:1) menciona una estimación del ganado existente realizada alrededor de 1716 en el este del actual territorio uruguayo, que indicaría que habría cerca de cuatro millones de reses, lo cual es coherente con los datos que sugieren altas densidades de jaguares.

Para fines del Siglo XIX, la agricultura a gran escala comenzó a ocupar grandes superficies, asociada a un crecimiento demográfico humano constante y una ocupación más intensiva del territorio (PNUMA et al., 2008; Pereira y Sappa, 2016). Estos factores, junto con el alambrado de los campos y la caza por su piel o por retaliación determinaron su extinción en el país (Pereira y Sappa, 2016) y contribuyeron a modelar su patrón actual de distribución en el continente (Seymour, 1989; Payán Garrido y Soto Vargas, 2012 y literatura allí citada).

Montevideo, 8 de Marzo de 2023