Introducción

La aplicación de sensores remotos y el uso de sistemas de información geográfica en arqueología representan actualmente enfoques consolidados. Hoy en día, su campo de acción dentro de la disciplina es muy variado. Se destaca su empleo para la detección y localización de sitios, el análisis de las características del ambiente (ecológicas, hídricas, geológicas, geomorfológicas, entre otras) con el fin de comprender sus dinámicas en el pasado; el desarrollo de modelos predictivos de uso del espacio y aproximaciones orientadas hacia la gestión del patrimonio cultural, entre muchas otras más (Agapiou y Lysandrou, 2015; Conolly y Lake, 2006; Criado y Guichon, 2022; Cowley, 2011; Danese et al. 2016; Dellepiane, 2018; Lange, 2022; Lange et al., 2019; Lasaponara y Masini, 2012; Tapete, 2018; Wiseman y El-Baz, 2007; entre otros).

Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el centro oeste de la Patagonia meridional (Santa Cruz, Argentina) han incorporado la teledetección en sus proyectos científicos. Actualmente se encuentran vigentes diferentes líneas de trabajo dentro las que se destaca el estudio de la estabilidad de los cuerpos de agua (mallines y aguadas) y su relación con las propiedades del registro arqueológico y la detección, registro y análisis de sitios, principalmente estructuras de parapetos, a través de la interpretación visual de imágenes satelitales (Dellepiane, 2018; Cassiodoro y Dellepiane, 2019). En referencias a estas últimas investigaciones, las características generales de este tipo de sitios junto a la baja cobertura vegetal registrada en los ambientes de meseta (sectores donde únicamente se localizan en la región) han favorecido su detección a través de imágenes satelitales de libre acceso. Los trabajos de prospección remota realizados en distintas mesetas de Santa Cruz, principalmente las del Strobel y del Guitarra, han logrado identificar una gran cantidad de parapetos; muchos de estos hallazgos han sido luego verificados en trabajos de campo posteriores (Cassiodoro y Dellepiane, 2019; Dellepiane, 2018). De estos primeros esfuerzos se desprende que la visibilidad del terreno circundante (características del sustrato, presencia de afloramientos rocosos y vegetación), pueden llegar a dificultar la detección remota de estas estructuras, por lo tanto, su validación en campo no solo permite corroborar la información, sino también determinar la cantidad total de estructuras y definir correctamente su morfología. De acuerdo con los resultados obtenidos en trabajos previos, donde se realizaron validaciones de campo en la meseta del Guitarra, no se han reconocido falsos positivos, es decir, la identificación incorrecta de estructuras; aunque si fue posible distinguir un mayor número de parapetos a los observados de manera remota (Dellepiane, 2018; Cassiodoro y Dellepiane, 2019).

Este trabajo busca obtener información arqueológica de sectores inexplorados y poco conocidos de la meseta del Strobel (provincia de Santa Cruz, Argentina). Estos ambientes presentan una serie de características que dificultan los trabajos en campo. En general, se encuentran muy alejados, incomunicados y aislados de los centros urbanos más cercanos (aproximadamente a 80 km). Al interior de la meseta, las distancias son muy grandes, aspecto que se refuerza dada la falta de caminos apropiados, inclusive para vehículos todoterreno. A lo largo de los últimos 20 años, las investigaciones desarrolladas en estos sectores han tenido que combinar diferentes estrategias y alternativas para contar con un muestreo de su superficie. En este contexto, la metodología que se aplica en este trabajo es una herramienta ideal para reducir los costos de tiempo, esfuerzo y dinero, en la ubicación y registro de un rasgo tecnológico (estructuras de parapetos) presente en la meseta. De este modo, a continuación, se realiza una prospección remota de la porción suroeste de la meseta mediante el análisis e interpretación visual de imágenes satelitales ópticas de alta resolución espacial. El principal objetivo es identificar la presencia de parapetos, y llevar a cabo un análisis de sus características generales, frecuencia y distribución. Esta metodología de registro a partir de herramientas de teledetección ha sido aplicada previamente con resultados exitosos en otras mesetas de Santa Cruz (Dellepiane, 2018; Cassiodoro y Dellepiane, 2019). El procedimiento implica la interpretación visual de imágenes satelitales utilizando las plataformas de Bing Maps y Google Earth, ambas de acceso libre y gratuito.

Los resultados obtenidos serán comparados con la información arqueológica disponible para sitios con estructuras previamente identificados en distintos sectores de la meseta del Strobel mediante trabajos de campo convencionales (Re et al., 2017). Así, será posible delinear la existencia de diferencias y similitudes potenciales en relación con la distribución y frecuencia de parapetos entre el área presentada en este trabajo y el resto de la meseta. Finalmente, se derivarán expectativas acerca de la utilización de este sector por parte de los grupos cazadores recolectores durante el Holoceno medio y tardío.

Características del área

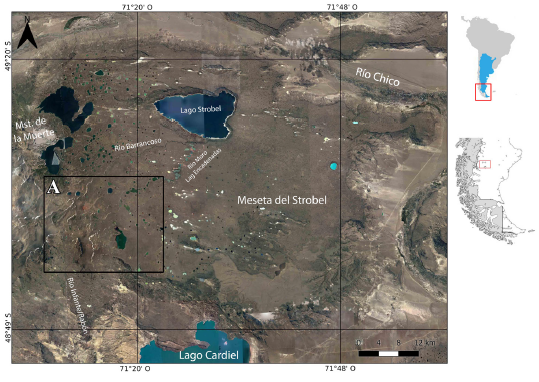

La meseta del lago Strobel se localiza en el centro-oeste de la provincia de Santa Cruz y es parte de un amplio sistema de mesetas basálticas de origen terciario (Ramos, 1982, 2002; Panza y Franchi, 2002) (Figura 1). Cubre una superficie de 2400 km² y limita al sur con el lago Cardiel, al oeste con la meseta de la Muerte y al este y norte con el valle del río Chico. Si bien presenta en sus bordes laderas abruptas, a lo largo de su extensión su relieve es plano con una pendiente leve en dirección este-oeste (700 a 1200 msnm). El principal curso de agua es el río Barrancoso que discurre de suroeste-noreste desde la Meseta de la Muerte hasta el lago Strobel.

Figure 1: Spatial location of the area under study. Reference: A. Location of the remote survey polygon in the southwestern portion of the Strobel plateau.

Esta región, como muchas otras mesetas altas de Santa Cruz, corresponde a un semidesierto de condiciones climáticas templadas-frías, afectada por fuertes vientos del oeste durante gran parte del año. Las precipitaciones anuales fluctúan entre los 200 y 400 mm, mientras que las temperaturas promedio oscilan entre los 0° y 12° C (Lancelotti, 2009). Durante el periodo invernal, se acumulan grandes cargas de nieve (temperatura de -19° C), características que producen una región con una marcada estacionalidad1.

En la meseta se desarrolla un ambiente de estepa herbácea donde predomina la vegetación de matas gramíneas y arbustos bajos. Esto constituye la expresión de la máxima aridez de las estepas patagónicas que da como resultado suelos pedregosos y pavimentos de erosión con muy baja disponibilidad de plantas leñosas (Oliva et al., 2001). En ciertos sectores acotados, generalmente zonas con reparo, se desarrollan microambientes de vegas o mallines. Los mismos están alimentados por la percolación de agua infiltrada que aflora en laderas y originan ojos de agua permanentes o semipermanentes que sostienen una vegetación muy contrastante compuesta principalmente por plantas hidrófitas (Lancelotti, 2009; Mazzoni y Vázquez, 2004).

A lo largo de las pampas altas de la meseta es posible observar depresiones naturales que forman lagunas alimentadas por el derretimiento de la nieve y hielo o bien por la percolación de aguas (mallines). Según diversas estimaciones los cuerpos de agua en la meseta del Strobel están constituidos por entre 700 y 2000 lagunas, dependiendo de las precipitaciones anuales (Johnson, 1997; Lancelotti, 2009). El gradiente altitudinal mencionado previamente, establece un mayor desarrollo y estabilidad hidrológica de las lagunas ubicadas hacia el sector oeste (Lancelotti, 2009; Lange, 2022). Por otra parte, las lagunas del Strobel están rodeadas generalmente por paredes basálticas, las cuales representan uno de los pocos reparos de los fuertes vientos del oeste. Además, existen paredones de basalto de altura relativamente baja (máximo 2 m), dispuestos de modo lineal o curvo, que también representan un buen reparo contra el viento.

El área considerada en este trabajo, el sector suroeste de la meseta, presenta una altura sobre el nivel del mar que ocupa un rango desde los 800 hasta los 1200 msnm y registra una importante concentración de lagunas (Figura 1). Se observa el desarrollo de grandes mallines vinculados con el borde de la meseta de la Muerte (más de 1500 msnm), los cuales dan origen al río Barrancoso y al río Moro (Figura 1). En este sentido, es un sector de la meseta particularmente húmedo, que contrasta con la disponibilidad de agua en la parte este de la misma. Cabe señalar que, hacia el sur, sobre el borde de la meseta Strobel, se encuentran las nacientes del arroyo Bayo y del río Infante o Rabón, cursos de agua que desembocan en el lago Cardiel y en el río homónimo respectivamente (Figura 1).

Antecedentes

Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en la meseta del Strobel presentan más de 20 años de trabajo continuo e ininterrumpido. A lo largo de todo este tiempo ha sido posible abordar distintas líneas de evidencia como la tecnología, el análisis zooarqueológico, las representaciones rupestres, entre otras (Re et al., 2017). La información cronológica disponible hasta la actualidad establece que las ocupaciones humanas se concentran en el Holoceno tardío y que la meseta del Strobel habría sido un espacio totalmente incorporado a las dinámicas poblacionales de la región a partir de los 2500 años AP. Adicionalmente, existen evidencias que permiten sugerir ocupaciones esporádicas, previas, durante el Holoceno medio (Goñi, 2010; Re, 2010; Re et al., 2017; Flores Coni, 2018; Guichón, 2018; Dellepiane, 2019, 2021).

Las investigaciones desarrolladas indican que habría sido un espacio utilizado logística y/o estacionalmente por los grupos humanos que la habitaron durante el Holoceno tardío. En este marco, el desarrollo de actividades extractivas asociadas con obtención de recursos faunísticos y el procesamiento inicial de presas habrían sido prioritarias (Dellepiane, 2019, 2021; Dellepiane y Flores Coni, 2016; Flores Coni et al., 2021; Re et al., 2017). Adicionalmente, la meseta parece haber jugado un rol privilegiado dentro del circuito regional de interacción social, en especial en cuanto al intercambio de información (Belardi y Goñi, 2006; Goñi, 2010; Re, 2010; Re et al., 2014; Re et al., 2017; Guichón, 2018).

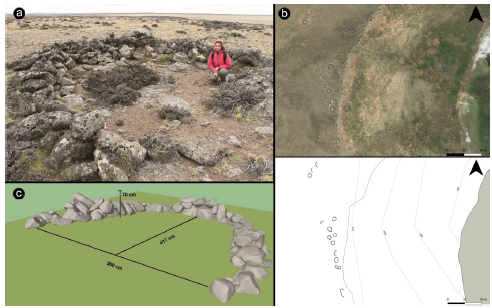

La evidencia arqueológica disponible destaca la presencia de dos tipos de sitios característicos en la meseta. Por un lado, aquellos localizados en asociación a paredones basálticos, reparados del viento y por otro, estructuras de piedra o parapetos. Mientras que en los primeros se registran principalmente representaciones rupestres y material lítico en superficie y estratigrafía, en los parapetos el registro arqueológico primordial está vinculado con material lítico y eventualmente faunístico (Figura 2) (Re, 2010; Re et al., 2017; Flores Coni, 2018; Guichón, 2018; Dellepiane, 2019, 2021).

El estudio de las representaciones rupestres ha sido una de las principales líneas de evidencia analizadas desde el inicio de las investigaciones en el Strobel. Las características fundamentales de este registro es que se ubica en los reparos rocosos de lagunas y paredones aislados, fue realizada mediante técnicas de grabado (Figura 2a) y en menor medida pintura, presenta una alta frecuencia y exhibe una gran variedad de diseños y tipos de motivos (Re, 2010; Guichón, 2018; Re et al., 2017). Su asignación cronológica corresponde tanto al Holoceno medio como tardío, aunque es para los últimos 2500 años donde la alta frecuencia y diversidad de motivos sobresale a nivel regional. En base a esto, se propuso que durante momentos tardíos el Strobel parecería haber funcionado como un espacio de concentración y distribución de información en una escala supra-regional (Belardi y Goñi, 2006; Goñi, 2010; Re, 2010; Guichón, 2018; Re et al., 2017; entre otros).

Figure 2: Hunting blind. Reference: A. Hunting blind from K205 (Strobel Plateau). B. Detail of the visual identification of structures concentration located in quadrant 9 (top) together with a sketch of the site (bottom). C. Digital representation of a hunting blind (SketchUp 23.0.419).

El análisis tecnológico de la evidencia lítica recuperada en la meseta indica la existencia de una baja variabilidad artefactual (Goñi et al., 2014; Re et al., 2017; Flores Coni, 2018). En este marco, se destacan los desechos de talla, la gran cantidad de puntas de proyectil confeccionadas en obsidiana y la presencia de raspadores, principalmente de sílice (Goñi et al., 2014; Re et al., 2017; Flores Coni, 2018). En general, el desarrollo de tareas de formatización final y reactivación de instrumentos han sido prioritarias. No obstante, en los últimos años, se han identificado diferencias entre la composición de los conjuntos líticos procedentes de parapetos y de paredones, permitiendo sugerir el desarrollo diferencial de actividades al interior de la meseta. Las estructuras de parapetos habrían estado principalmente ligadas con la obtención de presas mientras que en los paredones se habría llevado a cabo un mayor rango de tareas (Flores Coni, 2018).

En cuanto al conocimiento zooarqueológico disponible para el área, toda la información procede de materiales óseos recuperados en parapetos. No hay evidencia, hasta el momento, de registro faunístico en paredones2 (Dellepiane, 2019). Los trabajos realizados sobre las estructuras indican que las actividades de subsistencia se focalizaron en la obtención y reducción inicial de presas en vías de su transporte y consumo diferido en el tiempo y en el espacio. Dentro de este escenario, las estrategias implementadas han sido variables, pudiendo incluso incluir eventos de caza masiva y/o comunales (Dellepiane, 2019, 2021; Dellepiane y Flores Coni, 2016; Goñi, et al. 2016; Re et al., 2017).

En cuanto a los parapetos, estos pueden ser definidos como estructuras de piedra construidos mediante la acumulación de rocas formando una pared de baja altura (Figura 2), sin la utilización de aglutinantes (Flores Coni, 2019, Gradin, 1959-1960). En el centro-oeste de la provincia de Santa Cruz, representan un tipo de sitio a cielo abierto característico, localizado principalmente en sectores altos. En la meseta del lago Strobel exhiben una elevada frecuencia; los trabajos de campo realizados en los últimos 20 años han permitido identificar 368 parapetos (Flores Coni et al., 2021). En general, se ubican en proximidad a cuerpos de agua y presentan una morfología en arco. Su tamaño, medido en relación al largo de cuerda, es variable, aunque en promedio ronda los 3 metros (Flores Coni, 2019). Su pared se encuentra siempre orientada en contra de la dirección predominante del viento (oeste) y se utilizan las rocas inmediatamente disponibles para su elaboración. Estas estructuras se localizan tanto de manera aislada como en conjunto, siendo esta última modalidad la más frecuente en la meseta (Flores Coni, 2019). En referencia a las agrupaciones, los sitios compuestos por dos a cinco estructuras son los más abundantes. Se han registrado sólo tres sitios con más de 10 parapetos hasta el momento (Dellepiane y Flores Coni, 2016; Goñi et al., 2016; Flores Coni, 2019). Su funcionalidad ha sido vinculada, principalmente, con el desarrollo de actividades de caza y obtención de recursos faunísticos; aunque su uso pudo ser más amplio (Gradin, 1959-60; Cassiodoro, 2011; Cassiodoro y Dellepiane, 2019; Dellepiane, 2019, 2021; Flores Coni, 2018, 2019; Flores Coni y Cassiodoro, 2022; Miotti et al., 2016; entre otros).

Las investigaciones que han focalizado en el estudio de este tipo de estructuras han incorporado la teledetección como herramienta metodológica (Dellepiane, 2018; Cassiodoro y Dellepiane, 2019; Flores Coni et al., 2021). Dadas sus características morfológicas y su ubicación en espacios de mesetas, donde se desarrolla una vegetación muy escasa, el uso de imágenes satelitales ha permitido detectarlas en este paisaje estepario. En este sentido, las investigaciones desarrolladas en la meseta del Strobel y en otras ubicadas más al norte, como la meseta del Guitarra, permitieron reconocer una gran cantidad de parapetos sobre sectores poco explorados desde prospecciones remotas, que luego fueron verificados en trabajos de campo posteriores (Cassiodoro y Dellepiane, 2019; Dellepiane, 2018). De estos primeros trabajos se desprende que la visibilidad del terreno circundante (vegetación y rugosidad del basalto), pueden llegar a ser una limitante a la hora de la detección remota de estas estructuras y que en general, la validación de campo es necesaria para corroborar esta información. Cabe señalar que esta validación se vincula, principalmente, con la dificultad de reconocer la morfología de los parapetos y la posible existencia de un mayor número de estructuras (Cassiodoro y Dellepiane, 2019; Dellepiane, 2018).

Metodología y muestra

La teledetección o cualquier otro método de percepción remota, es una herramienta técnico-metodológica útil para obtener información de un objeto, área o fenómeno a través del análisis de un conjunto de datos adquiridos por dispositivos que no se encuentran en contacto directo con dichos objetos, áreas o fenómenos (Álvarez Larrain, 2012; Lillesand, T., Kiefer y Chipman, 2015; Villegas, 2009; entre otros). Se trata de sensores que detectan y registran una multiplicidad de características y propiedades de los objetos y transforman esta información en imágenes. Como hemos mencionado, el uso de sensores remotos es una técnica que se encuentra en crecimiento en la arqueología argentina (Álvarez Larrain, 2012; Bognanni 2010, 2012; Cassiodoro y Dellepiane, 2019; Dellepiane, 2018; Magnin, 2010; Matteucci y Scheinsohn, 2004; entre otros).

El procedimiento metodológico realizado en este trabajo consistió en el análisis de imágenes satelitales de alta resolución (entre 5 y 10 m) disponibles en las plataformas de visualización de Bing Maps y Google Earth. En ambos casos, se trata de composiciones o mosaicos de datos geográficos e imágenes satelitales que pueden ser utilizados de manera libre y gratuita (Álvarez Larrain, 2015; Dellepiane, 2018). El relevamiento se llevó a cabo a través del software libre QGIS (3.22.7) utilizando las plataformas mencionadas como mapas bases, sin realizar ninguna modificación a sus parámetros originales.

De este modo, se estableció un polígono de relevamiento de 459 km2 en el sector sudoeste de la meseta del Strobel (23,9 km eje E-O y 19 km N-S), superficie que equivale aproximadamente al 20% del total de la meseta (Figura 1). Luego, utilizando la herramienta “investigación” disponible en la sección vectorial del software QGIS (3.22.7) se creó una cuadrícula cubriendo la extensión del polígono inicial. Como resultado, se establecieron 20 cuadrantes. Cada uno con una extensión de 4,7 km de ancho (eje E-O) y 4,7 km de largo (eje N-S), ocupando un área de 22,9 km2. Posteriormente, en cada cuadrante se llevó a cabo una prospección sistemática del territorio, es decir la inspección visual y monitoreo de toda su extensión con el objeto de reconocer estructuras potenciales. Es importante señalar que dado el carácter remoto que presenta el análisis realizado en este trabajo, se considerará que todos los hallazgos realizados adquieren el carácter de potencial hasta que se realice su confirmación en campo.

La detección de un posible parapeto se establece en base a la identificación de un cambio en una de las siguientes características de la imagen: tono, textura, forma, tamaño, sombra y asociación (Lasaponara y Masini, 2012). Cabe señalar que ha resultado sumamente útil conocer las características arqueológicas más comunes de estas estructuras en relación con su morfología, localización, tamaño, entre otras. El análisis principal fue realizado sobre la plataforma Bing Maps como mapa base, aunque ante la detección de cada estructura, el hallazgo fue corroborado a través de las imágenes disponibles en Google Earth, utilizando la herramienta reloj y evaluando todas las imágenes disponibles de años anteriores. Este proceso de identificación fue acompañado por una instancia inmediata de registro que contempló la elaboración de una tabla donde fueron ingresados los siguientes campos: identificación del cuadrante, coordenadas geográficas, hallazgo, cantidad potencial de estructuras identificadas, altura sobre el nivel del mar (información disponible en la plataforma Google Earth), morfología potencial de las estructuras (arco, semi arco, circular o rectangular) y observaciones generales.

Se discriminaron dos categorías generales: estructura aislada potencial y agrupación potencial. La segunda fue definida en base a un principio de proximidad. Este es el mismo criterio que se utiliza en campo y establece que parapetos localizados a menos de 300 m son considerados como agrupaciones o conjuntos. Por otra parte, se realizó un conteo de estructuras para cada uno de los 20 cuadrantes mediante la herramienta de análisis vectorial “contar puntos en polígono” (QGIS 3.22.7).

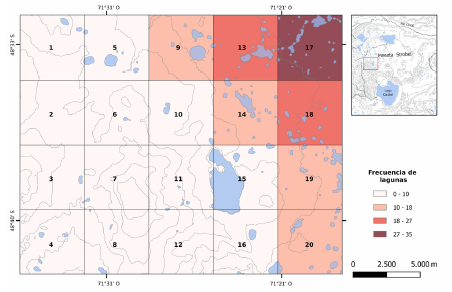

Paralelamente, se realizó un registro sistemático de la presencia de lagunas en el sector de interés. Siguiendo una metodología similar a la descripta previamente se generó una base de datos con la frecuencia de cuerpos lagunares. El procedimiento consistió en georreferenciar los cuerpos de agua (lagunas) para luego contabilizar su frecuencia en cada uno de los 20 cuadrantes utilizando la herramienta especificada en el párrafo anterior. Cabe señalar que este registro se realizó completando conteos disponibles previamente en los trabajos de Lancelotti (2009) y Lange y coautores (Lange et al., 2019; Lange, 2022).

De manera sintética, la caracterización de la información registrada en el sector suroeste fue establecida a través de las siguientes variables: cantidad de sitios y parapetos identificados, grado de asociación (parapetos aislados versus agrupaciones) y cantidad de parapetos por conjunto. Para evaluar la distribución y frecuencia de los parapetos detectados se implementó un mapa de calor usando la Estimación de Densidad de Kernel, la cual crea un mapa de calor (capa raster) en base a una distribución de puntos (capa vectorial) (QGIS 3.22.7). La densidad fue calculada en relación con la cantidad de puntos en una ubicación determinada, donde la presencia de estructuras próximas espacialmente resulta en valores mayores. Finalmente, se evaluó la relación existente entre los sitios registrados y la pendiente del terreno, la altura sobre el nivel del mar y la distribución y frecuencia de lagunas en el cuadrante. Cabe señalar que para muchos de estos procedimientos se utilizó un modelo de elevación digital con un valor de pixel de 30 m. de resolución espacial, descargado de la página del Instituto Geográfico Nacional (IGN)3.

Resultados

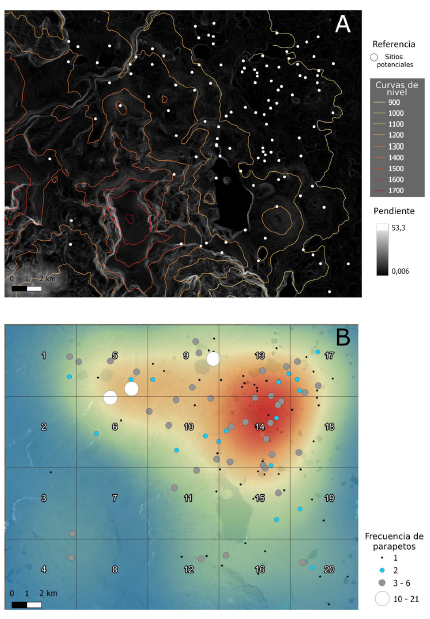

El relevamiento visual implementado en los 459 km2 del polígono de prospección suroeste de la meseta del Strobel ha permitido identificar 112 nuevos posibles sitios con estructuras, los cuales suman un total de 400 nuevos posibles parapetos (Figura 3). Este resultado, representa un incremento notable de la cantidad de estructuras registradas en la meseta hasta la actualidad. Dada la superficie prospectada, se establece una densidad potencial de 1,14 parapetos por km2.

Figure 3: Distribution of potential sites with stone structures registered in the survey polygon and subdivided into 20 quadrants.

Las estructuras identificadas se encuentran principalmente agrupadas, formando conjuntos, siendo menor la presencia de parapetos aislados (Tabla 1). Este resultado es similar al registrado en las prospecciones de campo convencionales, realizadas en el centro, sur y este de la meseta, donde se reconoció una alta frecuencia de conjuntos (Flores Coni, 2019). Como se observa en la tabla 2, la cantidad de parapetos por sitio y su frecuencia es variable. Los conjuntos con dos, tres y cuatro estructuras, denominados aquí conjuntos pequeños, son los más representados en toda la muestra. Luego, le siguen los conjuntos medianos conformados por cinco a ocho parapetos que exhiben frecuencias intermedias (n= 5 y 7). Finalmente, los grupos grandes, conformados por 10 estructuras o más, presentan una baja frecuencia (n= 3), se evidencian casos de 11, 14 y 21 parapetos. En síntesis, como tendencia general, se advierte que la frecuencia de sitios disminuye en la medida en que estos aumentan el número de estructuras que los componen (Tabla 2).

Tabla 1: Cantidad de sitios potenciales con estructuras registrados mediante la prospección remota del polígono suroeste de la meseta del Strobel.

| Sitios potenciales con estructuras | % | n |

| Aislados | 28,6 | 32 |

| Agrupados | 71,4 | 80 |

Tabla 2: Frecuencia de parapetos en los potenciales sitios registrados en el polígono suroeste de la meseta del Strobel. Referencia: N1, N2, N21 - Cantidad de parapetos.

| Cantidad de parapetos por sitio (n) | Frecuencia de potenciales sitios en el sector Sudoeste de Meseta del Strobel | |

| n | % | |

| n=1 o aislado | 32 | 28,6 |

| n2 | 21 | 18,8 |

| n3 | 18 | 16,1 |

| n4 | 12 | 10,7 |

| n5 | 7 | 6,3 |

| n6 | 5 | 4,5 |

| n7 | 5 | 4,5 |

| n8 | 5 | 4,5 |

| n9 | 2 | 1,8 |

| n10 | 2 | 1,8 |

| n11 | 1 | 0,9 |

| n14 | 1 | 0,9 |

| n21 | 1 | 0,9 |

| Total | 112 | 100 |

Por su parte, la distribución, frecuencia y la cantidad de parapetos por sitio no son homogéneos en el polígono de prospección (Figura 4b). En este sentido, el sector sur, principalmente su porción oeste, área delimitada por los cuadrantes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 y 12 presenta una muy baja o nula cantidad de estructuras. Los conjuntos identificados son en general medianos, compuestos por 3 o 4 parapetos por sitio. En dirección este, en cercanías al borde sur de meseta, la frecuencia aumenta levemente y se registran una mayor densidad de sitios chicos y medianos (cuadrantes 16 y 20). Hacia el centro y norte del polígono prospectado, especialmente al noreste, se identifica la mayor frecuencia y densidad de parapetos registrados. En este caso, se identifican estructuras aisladas, sitios chicos y medianos, donde se destacan los cuadrantes 13 y 14 por presentar las frecuencias más elevadas de hallazgos. Adicionalmente, hacia el noroeste se reconoce otra agrupación menor de sitios en los cuadrantes 5, 6 y 9 (Figura 4b). Es interesante destacar que aquí se localizan los tres posibles sitios con la mayor frecuencia de parapetos registrados, uno de ellos se encuentra representado a modo de ejemplo en la figura 2.

Figure 4: Spatial analysis of potential sites with stone structures in the survey polygon. Reference: A. Distribution of potential sites in relation to height above sea level and land slopes. B. Heat map with the frequency of potential sites and parapet structures within each of them.

Se identificaron parapetos entre los 951 y los 1430 msnm en el polígono de prospección. La mayoría de ellos, un 85 % (n= 97), se localiza entre los 1000 y los 1299 msnm. Adicionalmente, se pudo identificar que estos sitios se ubican en sectores del paisaje con una baja pendiente, menor a los 10°. Esta información corresponde a un dato de grano grueso (valor del pixel de 30 m), con lo cual es un valor estimativo que debe ser contrastado con futuros trabajos de campo (Figura 4a).

Adicionalmente, la distribución de los sitios fue analizada en relación con la localización de lagunas identificadas en el polígono de prospección. Así, se pudo reconocer que los cuadrantes ubicados hacia el noreste (9, 13, 14, 17, 18) y sureste (19 y 20) presentan las mayores frecuencias de lagunas, alcanzando valores superiores a 18 por cuadrante, mientras que en el resto de los polígonos no se registran cifras mayores a 10 cuerpos de agua en cada caso (Figura 5). Este resultado permite sugerir que los cuadrantes con una mayor cantidad de sitios son los mismos que exhiben las frecuencias más elevadas de lagunas. Al evaluar la relación estadística existente entre la distribución de lagunas y parapetos mediante una correlación de Spearman, el resultado fue positivo, moderado-alto y significativo (p = 0,6253; r = 0,0031959).

Discusión

Este trabajo buscó evaluar la potencialidad arqueológica de la porción suroeste de la meseta del Strobel mediante el análisis de imágenes satelitales ópticas de alta resolución espacial. Para ello se llevó a cabo una prospección remota orientada a identificar estructuras de parapetos en un área de difícil acceso de la meseta y que aún no ha sido intensamente prospectada. Como resultado se han registrado 112 sitios con 400 estructuras distribuidas en un polígono de ca. 460 km2. Esta evidencia permite sugerir que la señal arqueológica en este extremo de la meseta es alta. A continuación, se utilizará esta información para problematizar el uso del espacio por parte de grupos cazadores-recolectores a partir de la información sobre estas estructuras de piedra. Como primer paso, se realizará una comparación entre la información disponible en trabajos previos sobre estudios de estructuras de parapetos y la recolectada en esta investigación. Luego, se desarrolla una serie de expectativas arqueológicas para este registro asociado con los nuevos hallazgos.

Los 112 sitios identificados en esta prospección presentan una serie de características generales muy similares con respecto a la información disponible para toda la meseta del Strobel. Por un lado, los conjuntos de parapetos exhiben frecuencias más elevadas que los aislados, especialmente los compuestos por 2 a 10 estructuras. Es decir que, tanto en la porción sudoeste como en el resto de la meseta, la proporción de estructuras aisladas y en conjunto siguen la misma tendencia. A su vez, la presencia de conjuntos muy grandes, conformados por más de 10 estructuras, en ambos casos tienen baja frecuencia. En este sentido, se sostiene el patrón general que establece que, a mayor cantidad de estructuras en los sitios, menor es su frecuencia (Re et al., 2017; Flores Coni, 2018).

Por otra parte, las estructuras relevadas se localizan principalmente en lugares con poca pendiente, en general sectores que no superan los 10°. Si bien sería necesario disponer de un dato más preciso, la información registrada mediante prospecciones de campo previas, señalan la misma situación para otros parapetos de la meseta (com. pers. Re et al., 2022). En consecuencia, la tendencia general parece indicar que este tipo de sitio se ubica preferentemente en sectores con baja o nula inclinación del terreno.

En cuanto a las diferencias, una de las principales características que varían entre los hallazgos identificados en el cuadrante sudoeste y la información disponible para el resto de la meseta refiere a la frecuencia total de estructuras identificadas. En este sentido, a pesar de que el cuadrante de prospección representa una superficie menor, próxima al 20% de la meseta del Strobel, la cantidad de estructuras de parapetos halladas ha sido mayor a las registradas en más de 20 años de investigaciones de campo convencionales. El contraste entre ambas metodologías es también evidente cuando se considera la cantidad de sitios compuestos por más de 10 estructuras. Mientras que en el sector sudoeste se identificaron tres sitios de estas características, en el resto de la meseta se reconocieron cuatro hasta el momento Es importante señalar que la cantidad de estructuras registradas mediante la visualización de imágenes puede llegar a aumentar con su relevamiento posterior en campo (Cassiodoro y Dellepiane, 2019; Dellepiane, 2018). Así, los resultados aquí alcanzados representan sólo un número mínimo de hallazgos.

Es posible que las diferencias registradas se encuentren parcialmente influenciadas por las características generales que tiene cada técnica de prospección, en donde la sistematicidad y escala de registro son muy diferentes. Así, las herramientas de análisis remoto permiten llevar a cabo un examen exhaustivo y uniforme de grandes territorios con un grado de detalle determinado por la resolución de la imagen utilizada, la obstrusividad del terreno y la visibilidad de las estructuras (Cassiodoro y Dellepiane, 2019; Dellepiane, 2018). En los trabajos de campo convencionales, la escala espacial es en general mucho menor, aunque el registro es más preciso. En consecuencia, las diferencias identificadas en este trabajo podrían estar condicionadas por el peso de cada estrategia de muestreo.

A pesar de esto, es posible sugerir que la alta frecuencia de estructuras identificada en el área aquí prospectada de manera remota se encuentre estrechamente vinculada con el carácter y la intensidad de uso del sector sudoeste de la meseta en el pasado. Así, los contrastes con los valores registrados para el resto de la meseta podrían estar indicando la existencia de una jerarquización del espacio al interior del área. En este sentido, el sector sudoeste de la meseta es un lugar que presenta una elevada disponibilidad de agua. Está caracterizado por la presencia de grandes mallines que alimentan los principales cuerpos de agua permanentes de la meseta, los ríos Barrancoso y Moro, y también por una alta frecuencia de lagunas concentradas en un espacio relativamente acotado (Re et al., 2017). Esta configuración establece un escenario donde se congregan reparo, agua y durante la época estival, muy buena oferta de pasturas. Bajo este marco, es posible que el sector sudoeste de la meseta del Strobel haya representado un territorio de caza privilegiado para los grupos humanos que la habitaron en el pasado, correspondiéndose con la caracterización general ya postulada para la meseta globalmente (Belardi y Goñi, 2006; Dellepiane, 2021; Flores Coni et al., 2021; Goñi et al., 2014). La evidencia presentada en este trabajo así parece indicarlo.

Consideraciones finales

El método de prospección remoto llevado adelante mediante el uso de herramientas de teledetección ha permitido exponer, al menos en parte, la magnitud de la estrategia tecnológica implementada por los grupos cazadores-recolectores del pasado en relación con el equipamiento del espacio con estructuras de caza en el sector sur oeste de la meseta. Los resultados permiten derivar una serie de expectativas acerca del funcionamiento general del área suroeste en el pasado y de la configuración del registro arqueológico presente.

- En cuanto a la cronología, en el área las estructuras de parapeto son un tipo de tecnología eminentemente tardía, con fechados radiocarbónicos que no superan los 2000 años AP (Flores Coni et al., 2021). Por este motivo, es esperable que las ocupaciones del polígono de prospección o al menos aquellas vinculadas con el uso de estas estructuras exhiban una señal principalmente tardía, mostrando una mayor intensidad de uso para los últimos 1000 años AP.

- Por otra parte, es esperable que las actividades de caza y obtención de recursos faunísticos hayan sido prioritarias en el carácter general que presentó el extremo sudoeste de la meseta en el pasado. Esta afirmación se deriva de la elevada frecuencia de estructuras de parapetos identificadas en este trabajo.

De comportarse como el resto del registro conocido para estructuras en mesetas, sería esperable que las estructuras aisladas presenten una baja o nula densidad de materiales, principalmente registro lítico (Flores Coni, 2018, 2019; Re et al., 2017). Esta evidencia indicaría un uso limitado y/u ocasional de los sitios (Flores Coni, 2018, 2019). En contraposición, en los conjuntos de parapetos se espera una elevada frecuencia de materiales arqueológicos asociados. En especial, una mayor diversidad artefactual, dominada por desechos de talla, puntas de proyectil y artefactos de formatización sumaria (Flores Coni, 2018, 2019). En base a los antecedentes disponibles, es esperable también la presencia de restos zooarqueológicos de guanaco (Lama guanicoe).

Finalmente, la mayor parte de las lagunas localizadas en la meseta del Strobel se encuentran asociadas espacialmente con paredones basálticos, lugares con excelente reparo natural. Como hemos mencionado previamente, estos espacios de reparo exhiben evidencias arqueológicas asociadas con el desarrollo de un mayor rango de tareas y ocupaciones de carácter más habitacional que las evidenciadas en los parapetos (Flores Coni, 2018). Además, estos sectores generalmente exhiben evidencia de representaciones rupestres (Guichón, 2018; Re, 2010; Re et al., 2017). Por lo tanto, dada la elevada frecuencia de lagunas registradas en el cuadrante, especialmente en su porción noreste, se espera también la presencia de sitios con estas características y tipo de evidencia en el sector presentado en este trabajo. Lo cual aporta una nueva vía de ubicación potencial de sitios con representaciones rupestres asociadas.

El análisis y relevamiento visual implementado en este trabajo ha permitido incluir en las discusiones arqueológicas locales y regionales el sector sur oeste de la meseta del Strobel, un espacio de difícil acceso muy poco explorado hasta la fecha. Si bien aún resta realizar una validación de campo, dada la experiencia obtenida en trabajos previos y el éxito de su contrastación (Cassiodoro y Dellepiane, 2019; Dellepiane, 2018), es posible afirmar que estos resultados representan un avance en las investigaciones impensable cuando se iniciaron los trabajos en el 2000, principalmente vinculado con la magnitud del relevamiento. Así, se destaca la potencialidad en el uso de la teledetección en las investigaciones arqueológicas. Dada las dificultades vinculadas con el acceso y los costos de los trabajos de campo, esta herramienta presenta una utilidad no solo en la identificación de sitios arqueológicos, sino también en la planificación de futuras prospecciones en campo.

Como agenda futura se buscará realizar tareas de campo que permitan corroborar la información generada en este trabajo, problematizando los márgenes de error en su aplicación. Asimismo, se espera proyectar esta metodología en otros sectores de la meseta del Strobel (norte, centro y este); en otras mesetas basálticas y/o sectores bajos de la región. A su vez, se buscará incorporar nuevas variables de análisis, como por ejemplo el tamaño de los cuerpos de agua (lagunas) y aplicar otras herramientas de teledetección y procesamiento de imágenes satelitales, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), para profundizar en el uso de esta metodología en las investigaciones arqueológicas desarrolladas en Patagonia meridional.

CABA, 16 de Mayo 2023