Introducción

Este artículo que busca mostrar hallazgos etnográficos sobre la diversidad del sufismo en Argentina, parte del reconocimiento de un campo religioso plural y diversificado en el que el catolicismo se impuso como mayoría al encontrarse asociado a la construcción de la identidad nacional y la configuración del estado-nación. Históricamente diversas “pertenencias y articulaciones sociales, desafiliaciones múltiples e identidades mixtas” (Giménez Béliveau, Mallimaci & Esquivel, 2008: 75) han coexistido con el catolicismo, constituyendo su reconocimiento ante el estado y su competencia en el espacio religioso no solo a través de dimensiones locales, sino también a partir de referencias, acciones, proyectos y lealtades transnacionales.

El islam forma parte de esa diversidad. Desde finales del siglo XIX y principios del XX se encuentra representado por diversas vertientes introducidas por la migración de sirios, libaneses y palestinos. Las entidades restringidas a los círculos de la migración árabe que institucionalizaron el islam en Argentina y sobrevivieron al recambio generacional, iniciaron un proceso de ampliación y diversificación en la década de 1980 (Montenegro, 2014); el mismo se produjo en el marco de la reinvención de la comunidad islámica mundial facilitado por el auge de la comunicación, la integración de las sociedades y el nuevo contexto global (Lapidus, 1997). En consonancia con ello, diversas órdenes (caminos o escuelas) del sufismo -corriente esotérica del islam que desde sus orígenes ocupó una posición periférica en relación a otros grupos islámicos- que se encontraban en un proceso de expansión transnacional, encontraron en Argentina un territorio donde arraigarse.

Desde entonces el campo islámico argentino se fue diversificando (Montenegro, 2014: 602): la admisión de conversos incrementó el número de fieles, las conexiones con entidades transnacionales generaron nuevos flujos caracterizados por la visita de referentes mundiales y la formación de líderes locales en centros de referencia internacional. Por otra parte, como se verá reflejado en el presente texto, la construcción de sitios sagrados y espacios de cultos en ciudades y en lugares rurales recónditos del país ampliaron la extensión de esta tradición religiosa sobre el territorio argentino. De este modo, la caracterización que realiza la autora del islam local a partir la coexistencia de múltiples construcciones identitarias, tipos de membresía, discursos y formas de construir la presencia pública, se reafirma y adquiere mayor relevancia.

Este artículo aborda la presencia en Argentina de tres órdenes sufís que se insertaron a partir de dos procesos transnacionales diferentes. Por un lado, se referirá a la tariqa1 Naqshbandi Haqqani Rabbani con origen en Asia Central, la cual se encontraba en un proceso de expansión transnacional cuando fue contactada en los años 80 por argentinos interesados en contar con un maestro que los guíe en su proceso de búsqueda espiritual; como resultado de ello, en diversos lugares del país se conformaron grupos de conversos que adhirieron al estilo de vida promulgado por esta orden2. Por otro lado, se describirá las cofradías3 Mouridiyya y Tijaniyya provenientes de África Subsahariana, las cuales fueron relocalizadas en el contexto local a partir de la migración africano-senegalesa iniciada en la década del 90; a diferencia de los grupos de conversos, las membresías de estas órdenes se mantuvieron restringidas a la comunidad étnica migrante.

De este modo quedará demostrado que si bien las diásporas -caracterizadas por desarrollar sus acciones en diferentes ámbitos convirtiendo en una sola comunidad lugares separados (Clifford, 2008: 299)- recrean lo sagrado en los nuevos territorios, no todos los vínculos religiosos transfronterizos están ligados a la migración. También hay sistemas religiosos que toman caminos alternativos para expandirse hacia espacios inesperados donde conquistan discípulos y recursos. Los aportes teóricos de la perspectiva transnacional4 sustentados sobre la idea principal del “reordenamiento de las distinciones binarias culturales, sociales y epistemológicas del período moderno” (Kearney, 2003: 49) serán fundamentales para comprender estos desplazamientos que relocalizan prácticas religiosas; ayudarán a describir las dinámicas y prácticas de las órdenes sufís reinterpretadas en el contexto local, las cuales articulan una serie de elementos simbólicos a partir de conexiones e interacciones desarrolladas en diferentes contextos.

A continuación, se realizará una breve caracterización del sufismo como corriente esotérica del islam y de los primeros antecedentes de su inserción en Argentina. Posteriormente, a partir de los procesos transnacionales que permitieron su introducción en el contexto local, se abordará la presencia de la tariqa Naqshbandi, por un lado, y de las cofradías Mouridiyya y Tijaniyya por otro; en cada caso se observará las características de sus membresías, los rituales desarrollados y el rol que desempeñan los líderes religiosos.

Estrategia metodológica

En el marco de una investigación más amplia sobre la presencia del sufismo en Argentina, se realizó una etnografía multisituada (Marcus, 2001) que, a través del seguimiento de los actores que se encuentran en constante movimiento, permite comprender las conexiones, relaciones y diferencias de y entre los grupos. El trabajo de campo se realizó en dos etapas: la primera, entre los años 2013 y 2016 con migrantes subsaharianos asentados en localidades intermedias de la región del Litoral y en la ciudad de Buenos Aires. Con el objetivo de reconstruir las trayectorias biográficas de estos migrantes, se realizaron observaciones no participantes en sus puestos de venta ambulante y entrevistas en profundidad a tres senegaleses en Paraná, seis en Rafaela y tres en Santa Fe; también se participó de actividades desarrolladas junto al resto de la cofradía en la ciudad de Buenos Aires. Con la excepción de una mujer (cónyuge de uno de los entrevistados), se trataba de hombres jóvenes -entre 20 y 35 años- que afirmaron haber recibido educación primaria y secundaria, siendo su idioma principal el wolof; todos ellos se definieron como musulmanes e hicieron hincapié en su adscripción religiosa al sufismo.

La segunda etapa de la investigación tuvo como interés analizar las fronteras entre una religión tradicional como el islam y formas de espiritualidad Nueva Era (Carozzi, 1999); se desarrolló entre los años 2017 y 2023 en comunidades rurales de argentinos conversos a orden Naqshbandi ubicadas en Pampa de Mallín Ahogado (Río Negro), San Esteban (Córdoba), La Consulta y Las Vegas-Potrerillos (Mendoza). Los primeros grupos de conversos que dieron inicio a estas asociaciones tenían entre 20 y 40 años, pero actualmente están integradas por miembros de todas las edades, siendo posible observar las primeras generaciones de hijos de conversos. Provenientes de sectores medios urbanos, sus actividades económicas son diversas -oficios, terapias alternativas, profesionales- y se caracterizan por desarrollarse de manera autónoma.

La accesibilidad estuvo mediada por el contexto geográfico rural montañoso; la conexión previa con la informante de cada comunidad fue clave, ya que indicaron cómo llegar a cada lugar y mediaron las conexiones con otros miembros del grupo. Las reiteradas visitas en cada uno de los asentamientos habilitaron la realización de entrevistas formales e informales a líderes y discípulos, así como también generar un denso registro de observaciones que dan cuenta de su estilo de vida y rituales. Durante la permanencia en el campo, el mayor acercamiento se produjo con las mujeres, con quienes compartía la realización de todas las actividades; las entrevistas con los líderes eran pautadas y en el caso de otros hombres, pude realizarlas en los casos en los que -previo vínculo con sus esposas- me hospedaba en sus casas. Durante el contexto pandémico se desarrolló una etnografía virtual (Hine, 2004) que permitió analizar la organización de los diversos grupos y la transformación de los escenarios religiosos a través de la pantalla.

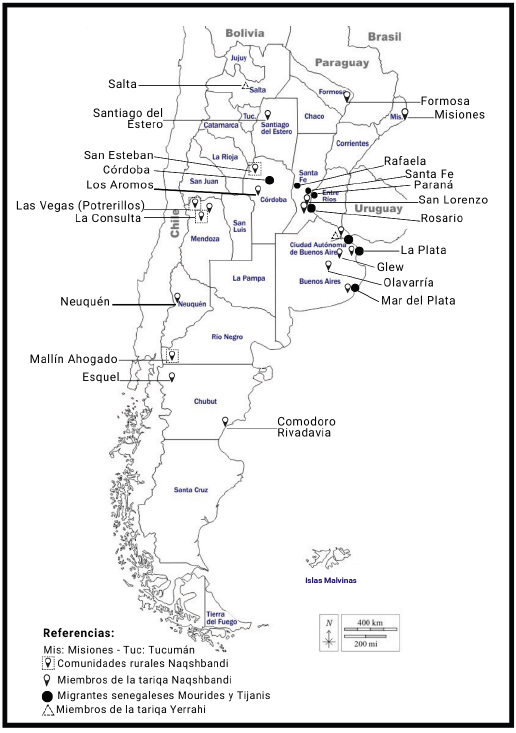

A partir de un relevamiento realizado durante el trabajo de campo, en el mapa que se encuentra a continuación se grafica la distribución geográfica del sufismo en Argentina. Para su construcción se tomó como criterio señalar los lugares en los que cada orden cuenta con grupos que se reúnen una vez a la semana para realizar sus rituales; sin embargo, no desconocemos que hay miembros de estas tariqas que habitan en otros espacios del país. Resulta pertinente mencionar que, si bien la Yerrahi no será abordada en el presente texto, resulta oportuno graficar la ubicación de sus comunidades para poder comprender la diferencia con la Naqshbandi.

Caracterización del sufismo y su inserción en Argentina

El sufismo es una tradición esotérica que se remonta al período de formación del islam. Se caracteriza por contar con diversas tariqas que constituyen escuelas independientes establecidas en función de determinadas doctrinas, rituales y formas de adhesión (Pinto, 2010); fueron fundadas por hombres considerados santos a los que, según sus creencias, Dios le reveló los wird (letanías y/o invocaciones secretas) y la baraka (bendición divina) que pueden trasferir a los discípulos. Estos maestros transfirieron a otros sheijs (jeques y/o líderes religiosos, Marabuts en el caso de las cofradías africanas) estas habilidades y los hadices (recopilación de dichos, consejos y prácticas del Profeta) para que continúen la tradición, otorgándoles así una autoridad espiritual incuestionable que es alabada por sus seguidores.

El sufismo se presenta como una religión del corazón en la que se rechazan motivaciones egoístas y placeres mundanos; propone un estilo de vida donde la búsqueda de perfeccionamiento interior y profundización espiritual, es el camino para acercarse a Dios. Si bien cada tariqa tiene su impronta, comparten determinados principios sufís rectores: realizar las prácticas religiosas islámicas y las específicas de cada orden; contar con un maestro que guie a los discípulos en el camino que los conectará con la sabiduría divina (con la excepción de los Tijanis que no creen en la necesidad de tal figura) y formar una comunidad con quienes compartir esta experiencia en la que buscan conectar con el amor divino del Profeta.

Uno de los rituales característicos de esta tradición es el dhikr (recuerdo de Dios), que debe ser llevado a cabo una vez a la semana de manera colectiva. Los mu´min (creyentes) lo definen como una meditación purificación que permite llegar a estadios elevados de perfección y abrazar la unidad con Dios; afirman que de allí emerge un estado emocional compartido que pervive en sus cuerpos de un encuentro a otro como una energía sagrada. El ritual consiste en repetir reiteradas veces nombres proféticos; de acuerdo a la impronta de cada tariqa, la recitación es

“acompañada de varios movimientos del cuerpo, ejercicios respiratorios o música, no como elementos que inducirían inmediatamente el éxtasis de contemplar a Dios, sino como modos de liberar el alma de las distracciones del mundo” (Hourani, 2003: 105).

Desde sus orígenes en países donde el islam es una religión mayoritaria, el sufismo se propagó por Oriente Próximo hasta Irán, el centro y sur de Asia, Indonesia, el norte, este y oeste de África. En relación a su expansión fuera del mundo islámico se considera como principal antecedente la traducción de textos sufís a idiomas occidentales en el siglo XVII (Sedgwick, 2018); ahora bien, la transnacionalización de las tariqas por Europa, América del Norte y América Latina se produjo durante el siglo XX. Weisman (2020) considera que fue una estrategia de reorganización espacial moderna de la espiritualidad islámica: tradicionalmente los discípulos peregrinaban hacia los centros espirituales y santuarios para reunirse con sus maestros; sin embargo, la modernidad amenazó la continuidad de las logias sufís, viéndose los líderes en la necesidad de movilizarse hacia sus discípulos y de expandir las órdenes, encontrando en la globalización una herramienta eficaz para hacerlo.

En el caso de Latinoamérica Montenegro (2022: 262) afirma que la presencia de los primeros grupos sufís institucionalizados no responde únicamente a procesos expansionistas y migratorios, sino también a flujos de movilidad variados y descentrados que en algunos casos se encuentran imbricados en las comunidades árabes establecidas previamente. En Argentina la inserción del sufismo fue un fenómeno de expansión prolongada. Los primeros antecedentes se registran en la década del 70, cuando funcionaron de manera efímera algunos grupos no islámicos asociados a movimientos socioculturales que no tuvieron influencia en el desarrollo de las escuelas posteriores. En ese período también circuló literatura occidental5 referente del sufismo que despertó interés en personas que se sentían atraídas por el esoterismo, los libros de autoayuda y que deseaban encontrar un maestro espiritual que los guie en el camino del autoconocimiento.

Inspirados en esa bibliografía, argentinos que no pertenecían al mundo islámico, viajaron por países de Oriente Medio y el Norte de África visitando diversos maestros y tariqas sufís en las que se iniciaron.De regreso al país estos conversos comenzaron a divulgar sus conocimientos sufís; en algunos casos no se trató más que de proyectos, en cambio otros, como Eduardo Rocatti (Abdul Nur) y Ernesto Ocampo (Abd Al-Qadir Ocampo) se convirtieron en los primeros referentes de las tariqas Naqshbandi y Yerrahi6 respectivamente. Si bien no se desconocen los antecedentes de los años 70, la presencia del sufismo en Argentina se comenzó a construir en la década del 80, momento a partir del cual se establecieron los primeros grupos de las órdenes Naqshbandi y Yerrahi, los cuales continúan activos en el presente.

Otro momento bisagra en la construcción de dicha presencia fue el arribo en la década del 90 de migrantes africanos-senegaleses, quienes al relocalizar las órdenes Mouridiyya y Tijaniyya diversificaron las características que adquiere el sufismo en el contexto local. A diferencia de los grupos sufís antecesores, las tariqas Naqshbandi, Mouridiyya y Tijaniyya tuvieron un crecimiento sostenido desde su ingreso al país, siendo la década del 2000 un período clave para su arraigo y desarrollo. A pesar de que son consideradas como minorías en relación a otras vertientes musulmanas que se asentaron aquí previamente, además de lograr insertarse dentro del campo islámico argentino, se expandieron y vincularon con otras comunidades religiosas y socioculturales locales.

Sufismo transnacional: desde Asia a Argentina

La orden sufí Naqshbandi Rabbani Haqqani traza sus orígenes en Asia Central en el siglo XII, toma su nombre de su creador Baha-ud-Din Naqshband Bukhari. Desde sus inicios esta corriente esotérica del islam se expandió por el mundo musulmán teniendo una fuerte presencia en Oriente Medio y Asia del Sur; actualmente la sede principal está en Lefke (Chipre), fue construida en el siglo XX por Muhammad Nazim Adil al-Haqqani (1922-2014) -en adelante Sheij Nazim o Mawlana-, el cuadragésimo miembro de la silsila7 que dirigió la tariqa desde el año 1973 hasta su fallecimiento en 2014; desde entonces el sucesor es su hijo, Sheij Muhammad Mehmet Adil al Haqqani.

Sheij Nazim -líder distinguido por sus cualidades carismáticas- promovió la transnacionalización de la orden por Europa y Estados Unidos. Retomando diversas profecías coránicas, en sus viajes difundió discursos sobre el final de los tiempos y la llegada del Mahdi, el enviado que guiará a todas las almas y unirá al mundo en una sola comunidad. Desde entonces la expansión de la orden en América fue paulatina, desde la Patagonia Argentina hasta Canadá. Weisman (2020) señala que la progresiva adaptación socioespacial de la espiritualidad sufí a las nuevas realidades de la modernidad y la globalización, hizo que esta tariqa ya no se reduzca a centros espirituales en lugares específicos, sino más bien que adapte la dialéctica de la glocalización.

Los inicios de la orden Naqshbandi en Argentina se encuentran vinculados a la figura de Eduardo Rocatti (Abdul Nur), un psiquiatra de Mar del Plata que coordinaba a un grupo de discípulos de la Escuela del Cuarto Camino. De acuerdo a Cicco (2020) en la década del 80 Rocatti realizó diversos viajes por el Norte de África y Turquía en busca de un maestro espiritual sufí. De regreso a Argentina, habiéndose iniciado en la orden Naqshbandi bajo la mano de Sheij Nazim, comenzó a incorporar en sus prácticas del Cuarto Camino rituales como el dhikr y el salat al Juma8, constituyendo prontamente la primera dergah9 Naqshbandi del país; pocos años después, abandonó la orden y se trasladó a Tucumán. Montenegro (2022: 266) destaca que el desapego de Abdul Nur de la tariqa en la que se había iniciado no implicó abandonar el sufismo, ya que hasta su fallecimiento en 2021 continuó al frente de su propio grupo.

Algunos discípulos de Rocatti que decidieron continuar vinculados a la tariqa, ante la falta de un representante se pusieron en contacto con Sheij Nazim, quien los impulsó a continuar con el desarrollo local y la distribución territorial de la orden. De acuerdo con Salinas sería posible afirmar que el mandato de Mawlana “constituyó los inicios de una distribución territorial y simbólica que impactó en la estructura organizacional futura de la tariqa a nivel nacional” (2020: 280), ya que dio autoridad a diferentes discípulos que actualmente lideran diversos grupos ubicados en regiones diferentes del país.

Argentinos conversos. Entre el sufismo y otras espiritualidades

Acorde a datos recabados durante el trabajo de campo, la membresía Naqshbandi está integrada por personas excatólicas provenientes de sectores medios urbanos de edad variada que, en líneas generales, se iniciaron en la orden cuando tenían entre 20 y 40 años. Actualmente, es posible observar la conformación de las primeras generaciones de hijos de conversos, quienes nacen y crecen en este ámbito sufí-islámico, incorporando las prácticas y asumiendo una identidad islámica desde su nacimiento; incluso, en algunas comunidades, ya cuentan con la segunda generación de niños conversos.

Estos discípulos se desarrollaban laboralmente en diversas ocupaciones. En sus relatos varias mujeres mencionaron que al iniciarse en la tariqa abandonaron sus profesiones, en algunos casos, para dedicarse al cuidado del hogar y la familia, en cambio otras iniciaron nuevas actividades que les permiten administrar sus horarios. Actualmente, tanto en hombres como mujeres proliferan las actividades laborales vinculadas a oficios (carpintería, plomería, panadería, herrería) y terapias alternativas (instructoras de reiki, arteterapia, astrología, entre otras). La realización de trabajos autónomos permite a estos discípulos flexibilizar sus jornadas laborales acorde a las actividades y rituales religiosos que son llevados a cabo al interior de cada comunidad.

En conversaciones con las discípulas mencionaron que previo a su llegada al sufismo transitaron un camino de búsqueda espiritual incursionando en diversas prácticas asociadas al bienestar y a otros tipos de espiritualidades, como el yoga, el reiki, la meditación trascendental, el tai-chi, entre otras; también participaron de circuitos de la medicina alternativa, la homeopatía, el veganismo, la alimentación macrobiótica y el ecologismo. Al respecto Langner (2019) afirma que estos espacios por los que transitaron previamente y los lazos que allí generaron fueron la puerta de entrada a los dhikrs y a la orden Naqshbandi. En este sentido, sería posible afirmar que los Naqshbandi argentinos son buscadores que transitaron por otros espacios de la Nueva Era religiosa; es decir, por circuitos vinculados a espiritualidades en las que se reafirma la autonomía individual como fuente de transformación positiva (Carozzi, 1999).

La experiencia etnográfica ha demostrado que los miembros de la tariqa continúan realizando las prácticas adquiridas previamente. En algunos casos lo hacen de manera individual y en otros grupalmente; incluso determinadas terapias son promovidas y organizadas por las esposas de los líderes, como, por ejemplo, los talleres de flores de Bach y de ginecología natural. Si bien una vez iniciados en la tariqa los conversos asumen la identidad musulmana que determina su nuevo estilo de vida, logran conjugarla con prácticas espirituales adquiridas en otras experiencias.

A diferencia de Pilgrim (2018) quien afirma que dada la fuerte adherencia de la tariqa Naqshbandi al islam ortodoxo y su trayectoria histórica no puede ser vinculada a otros movimientos religiosos, en los relatos de las conversas es posible registrar la construcción de paralelismos entre otras espiritualidades y el sufismo: por ejemplo, entre la meditación y los dhikrs, la medicina ayurveda y los libros de recetas naturales para diversas enfermedades de Sheij Nazim, el ecologismo y el estilo de vida natural propulsado por su maestro, entre otros.

En su texto sobre la construcción de la pertenencia de los Naqshbandi en el entramado cultural argentino, Salinas (2015) denomina a estas comunidades como “diacríticos sufís”. Para la autora, el tránsito previo por espacios espirituales alternativos conduce a los conversos a buscar un “maestro verdadero”, el cual funciona como un diacrítico; es decir, esa figura encontrada en los líderes Naqshbandi opera como una frontera móvil, flexible y cambiante del grupo religioso que amplía y redefine sus límites, conformando redes de creencias fluidas que se consolidan en un esquema identitario que reordena, dota y sopesa nuevamente esos elementos.

En entrevistas realizadas los seguidores de Mawlana mencionaron como los principales motivos por los que se convirtieron al sufismo la conexión divina que sintieron con su maestro (aludiendo a Sheij Nazim), la baraka (energía divina) recibida en los rituales colectivos y el estilo de vida propuesto; incluso muchos de ellos afirmaron que lo hicieron sin tener conocimiento de que se trataba de una escuela islámica. En un contexto en el cual las personas enuncian cierto rechazo hacia las religiones consideradas tradicionales, la conciliación de otras prácticas con los rituales sufís, propicia una apreciación diferente sobre esta religión con orígenes en el proceso de formación del islam. De este modo, la conjunción al interior de la Naqshbandi de lo que Wright (2018: 256) define como modos de articulación intersistemas que se expresa exteriormente bajo la noción de espiritualidad, resulta una estrategia eficaz para la adhesión de conversos.

En sus discursos sobre el final de los tiempos, Sheij Nazim resaltaba la libertad con la que se vive en el campo en contraposición a las grandes crisis a las que conducen habitar sitios urbanos donde la tecnología invade cada espacio y relación. Sugería a sus discípulos abandonar las ciudades para establecerse en territorios rurales montañosos (para estar a salvo de las inundaciones), con fuentes de agua dulces (por las sequías) y cultivar la tierra en familia para producir sus propios alimentos, estableciendo así un mayor contacto con la naturaleza y con Dios. Estas arengas, motivaron a conversos que decidieron apostar por un cambio de vida radical; como resultado de ello, a través de modos de organización y procesos diversos, surgieron cuatro comunidades rurales: en el año 1999 en Pampa de Mallín Ahogado (Río Negro), en 2001 en La Consulta (Mendoza), en 2010 en Las Vegas (Mendoza) y en 2013 en San Esteban (Córdoba).

Estas comunidades que bregan por el autosustento, destinan sectores de sus predios para la cría de animales (cabras, gallinas) y para huertas donde producen diversos tipos de alimentos, en función de las características geográficas y climáticas de cada región. Estos emplazamientos rurales son considerados como dergahs, es decir, como espacios de retiro; además de las viviendas de los residentes (el líder y varias familias), construyeron casas de huéspedes para hombres y mujeres (que pueden ser miembros de la orden o visitantes externos) en las que se brinda alojamiento y comida a cambio de sadaka (una contribución monetaria).

Otra característica que las define como dergahs es que cuentan con mezquitas en las que se realizan los rituales religiosos, lo que permite desarrollar un estilo de vida natural y espiritual sin tener que recurrir a los centros urbanos. Con excepción de la de San Esteban, las demás mezquitas cuentan en su interior con un espacio sagrado construido alrededor de un féretro denominado maqam, que alberga el alma de un gran santo de la tariqa. Para los Naqshbandi los maqams poseen baraka y actúan como una antena de conexión directa con Dios, razón por la cual es posible observar la concurrencia de discípulos a estos espacios. En su texto sobre los maqams islámicos y sufís de Argentina, Montenegro (2020) aborda el origen de esta práctica y afirma que afirma que los conversos están familiarizados con la visita a las tumbas de hombres santos, debido a que es una práctica habitual que realizan en sus viajes por Chipre y Turquía.

El modelo de dergahs rurales enfatiza un modelo de comunidad que, además de habilitar la expansión de la tariqa, amplía el abanico de posibilidades que brinda este camino a los buscadores espirituales. En esos emplazamientos se ofrecen varios elementos en post del bienestar físico y espiritual: un estilo de vida natural; interpretaciones alternas sobre una religión histórica como el islam; la figura de un maestro que acompaña en el proceso de profundización personal y diversos espacios sagrados a través de los cuales estar en contacto directo con Dios. De este modo, se desentrañan componentes emocionales y afectivos que complementan lo puramente religioso, forjando así una membresía muy arraigada que dota de características particulares a estos grupos que se diferencian de otras comunidades Naqshbandi y del sufismo en general.

Líderes carismáticos

En la tariqa Naqshbandi, la figura del maestro espiritual que guía a los discípulos en el camino hacia Dios, es fundamental; de hecho, se considera que los creyentes no pueden transitar este camino solos. En este sentido, si bien la propagación de la orden sobre el territorio argentino podría ser atribuida al mandato de expansión y al incremento de discípulos en diversas regiones, no hubiera sido posible sin los líderes religiosos locales. Al nombrar a diversos discípulos como imanes, autorizándolos a profesar la fe de la tariqa en su representación, Mawlana estableció cierta competencia entre ellos por el liderazgo de la orden sobre el territorio.

La emergencia en todo el país de diversos grupos dirigidos por estos representantes, podría ser interpretada como consecuencia de ello. Actualmente, la tariqa cuenta con más de veinticinco grupos asentados en localidades diversas provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, entre otras). Varios de ellos cuentan con sus propias dergahs y mezquitas, en tanto otros se reúnen en viviendas particulares o salones que alquilan para llevar a cabo sus acciones rituales.

La construcción de los liderazgos de los imanes locales implicó diversas acciones vinculadas al grado de su formación religiosa, a la legitimidad que adquirieron con el Sheij y entre los demás líderes de la tariqa, así como también al reconocimiento que alcanzaron con sus discípulos. En relación a la formación religiosa, desde sus inicios en la orden y perfilamiento como futuros líderes, estos refrentes realizaron numerosos viajes a Chipre y Turquía; en algunos casos solos, en otros acompañados por sus familias y discípulos más cercanos. En esos viajes, además de reunirse con el líder mundial de la tariqa quien les brinda indicaciones para el desarrollo de la orden y el sostenimiento de la comunidad, asisten a diversos espacios de formación y retiros espirituales.

Para consolidar su legitimidad, cada uno de ellos debió movilizar permisos, recursos, contactos, donaciones, es decir, afianzar un conjunto de capacidades administrativas. En conversaciones mantenidas con los referentes de las dergahs rurales, afirmaron que asentarse en territorios hostiles y formar comunidades junto a otras familias requirió tiempo, dedicación y constancia. Sin embargo, consideran que cada paso dado fue retribuido por Sheij Nazim y su hijo, Sheij Muhammad, quienes fueron compensando sus avances otorgándoles nuevos permisos y autorizándolos a construir mezquitas, dergahs, maqams e incluso cementerios islámicos, convirtiendo así estos emplazamientos en verdaderos lugares espirituales.

Más allá de los recursos materiales que lograron movilizar y del grado de formación religiosa que alcanzaron, para consolidar sus liderazgos fue fundamental el modo en que sus capacidades fueron experimentadas y percibidas por sus adeptos. Si bien son personalidades con interpretaciones diversas sobre cómo impartir las enseñanzas sufís y con disímiles habilidades para incorporar seguidores, han logrado expandir la tariqa por todo el territorio argentino. Siguiendo los pasos de sus maestros, viajaron por todo el país difundiendo las enseñanzas sufís y formando nuevos grupos de discípulos. Incluso uno de ellos, el imán de la dergah patagónica, traspasó las fronteras políticas nacionales y consolidó grupos en varios países de Latinoamérica -Uruguay, Chile, Perú, Cuba y México- a quienes visita desde hace más de una década al menos una vez al año.

Los imanes viajan por el país recorriendo los diversos grupos que lideran; estos encuentros se transforman en verdaderas festividades que suelen durar más de un día. Además de realizar actividades en comunidad, los maestros dan charlas abiertas al público en general sobre espiritualidad sufí, realizan rituales de iniciación, casamientos y otros tipos de ceremonias. También se generan espacios de mayor intimidad en los que los discípulos pueden hacer preguntas específicas de su vida privada a sus guías, quienes les responden con sugerencias y consejos sobre cómo transitar el camino.

Con posturas e interpretaciones diferentes sobre cómo llevar a cabo el estilo de vida Naqshbandi, varios líderes religiosos locales lograron alcanzar posiciones consolidadas dentro de la tariqa, convirtiéndose así en personalidades reconocidas y respetadas por sus discípulos, otros imanes e incluso por sus propios líderes. Además de las funciones y poderes atribuidos por Sheij Nazim al asignarlos como embajadores espirituales de la orden, fueron sus acciones carismáticas las que los posibilitaron consolidar la geografía Naqshbandi dentro del campo islámico argentino. El carisma que encarna la figura de estos referentes capaces de trasmitir la baraka, los convierte en figuras con autoridad espiritual que son consagrados por sus discípulos como personas con capacidad des de trascender el mundo terrenal.

Rituales en las dergahs Naqshbandi

Para los miembros de la tariqa, los rituales sufís y los pilares del islam, estructuran y organizan su vida no sólo en el día a día, sino también en la proyección de su futuro. Tal como indica la ley islámica, realizaran las cinco oraciones al día, hacen contribuciones monetarias, cumplen el ayuno durante el mes de Ramadán y ahorran para realizar -al menos una vez en sus vidas- la peregrinación a la Meca. Los rituales sufís como el dhikr determinan los encuentros comunitarios semanales y, además, cada grupo complementa su agenda con otras actividades, como los dhikrs exclusivos de mujeres, charlas privadas con el imán para los hombres y talleres de formación religiosa.

El dhikr es el ritual que caracteriza al sufismo y lo diferencia de otras escuelas islámicas. Es una meditación en recuerdo de dios que debe ser llevado a cabo una vez a la semana de manera colectiva; por lo general, los conversos lo realizan los jueves entre el salat del maghrib (oración del ocaso) y el salat Isha (oración de la noche). En este día sagrado y festivo, organizan sus actividades -laborales y domésticas- teniendo en cuenta que se ausentarán durante varias horas para reunirse en la mezquita, dergah o vivienda de otro hermano para garantizar la reunión colectiva y llevar a cabo el ritual. Asistir al encuentro implica preparaciones previas como, por ejemplo, hacer las abluciones para purificar el cuerpo y el alma, vestir ropas propias de la cultura Naqshbandi y preparar algún platillo para compartir en comunidad.

En las ciudades donde las distancias son mayores y los conversos tienen menor flexibilidad horaria por sus trabajos, se reúnen a la tardecita para concretar el ritual; en cambio, las comunidades rurales se encuentran con algunas horas de anticipación para realizar diversas tareas en comunidad. Liderados por el imán, los hombres recogen leña, reparan las viviendas, carnean animales, entre otros; en tanto las mujeres reunidas en la casa de huéspedes o junto a la esposa del imán en su recinto familiar, preparan la cena que compartirán en comunidad después del ritual, aprovechando el encuentro para conversar sobre problemáticas personales, del grupo y la sociedad en general. Los niños, merodean entre un grupo y otro disfrutando la tarde de juegos. En este sentido es posible observar cómo sus estilos de vida permiten que la comunidad se organice en torno al ritual.

Durante el ritual, el imán recita los nombres sagrados que los discípulos repiten a unísono alcanzando elevados tonos de vibración de la voz. Las mujeres forman una ronda en el piso unas junto a otras, pero cada una desarrolla una performance particular en la que la corporalidad toma centralidad: cierran los ojos, despliegan su pañuelo para que les cubra el cuerpo entero, se mecen, dan golpes en el piso al ritmo de los cánticos, se toman de las manos, algunas esbozan una gran sonrisa, otras lloran. Las mujeres describen el ritual como una experiencia multisensorial en la que vivencian estados de conciencia alterados y quedando completamente desconectadas de lo que las rodea.

Los miembros de la tariqa consideran al dhikr como un ejercicio esencial mediante el cual reconfirman su pertenencia al grupo invocando la fuerza divina. En una entrevista realizada, el referente de una de las dergahs rurales lo definió como una “llave al amor divino”, ya que permite salvaguardar el corazón frente a la presencia divina invocada en la repetición de los nombres; a través de la respiración, expulsan los pensamientos negativos y/o egoístas y retienen los pensamientos puros, verdaderos, que conectan con Dios. Si bien puede haber percepciones diversas sobre el ritual, todos los relatos coinciden en afirmar que el dhikr les permite purificarse para “bañarse” de baraka.

El viernes es un día sagrado para los musulmanes en el que se reúnen en las mezquitas para realizar el Salat al Juma, almorzar y compartir diversas instancias en comunidad. Los Naqshbandi dotan de características particulares estos encuentros. La reunión comienza con la elocución de un sohbet (discurso) del imán en el que comparte reflexiones espirituales vinculadas a temáticas del contexto; luego, llevan a cabo la oración. Posteriormente si alguien desea dar la shahāda (pronunciar un testimonio de fe en el que se declara que no hay más Dios que Alá) y tomar bayat (oficializar la pertenencia al grupo y el compromiso de trabajar sobre sí mismo con el fin de proceder gradualmente al desarrollo interior, de la mano de un maestro), se procede a realizar esos rituales. Dado que el jueves realizaron la cena en comunidad, al finalizar el encuentro los conversos pueden retirarse para disfrutar de la tarde libre.

En algunos grupos y de manera esporádica, los viernes antes de retirarse recrean el hadra, una danza circular que se realiza al ritmo de la música de tambores. La misma, consiste en repetir diversos versículos del Corán y alabanzas a Alá acompañada de ejercicios de respiración. La repetición de los cánticos y el volumen de la voz -así como también la velocidad con la que se realizan los giros- aumenta a medida que pasa el tiempo, alcanzando un momento cúlmine “de consagración”, donde las voces y las figuras de los movimientos parecen formar un único cuerpo.

Las acciones desarrolladas durante los rituales están determinadas por formalidades estereotipadas que resultan fundamentales para dar sentido a la acción colectiva. La energía que emana de esos encuentros es tan importante como las representaciones y creencias que reúnen a los mu’mins (creyentes) frente a su líder para llevar a cabo los rituales. Teniendo en cuenta la descripción de las cadenas de rituales de interacción de Collins (2009: 65), es posible afirmar que en estas reuniones el foco de atención compartido se conjuga con el elevado estado emocional, los cuales se retroalimentan en la consonancia rítmica del encuentro produciendo en sus participantes una efervescencia colectiva que se cristaliza en el fuerte sentimiento de pertenencia al grupo.

En esta primera parte del texto se intentó dar cuenta de cómo esta orden religiosa centenaria se despliega con versatilidad en el contexto local, adquiriendo características propias. Con el objetivo de aumentar la membresía se permitió la incorporación de praxis afines al sufismo vinculadas a otros saberes espirituales y emocionales asociados a la gestión del bienestar, transferidos al interior de los grupos por los conversos que transitaron experiencias previas. La promulgación de un estilo de vida natural autosuficiente logró ser cristalizado en la conformación de las dergahs rurales, las cuales se instauran como el modelo de la tariqa a seguir. Además, se ha concedido el cargo de imán a personalidades locales que tienen habilidades disímiles para incorporar adeptos e interpretaciones muy diversas sobre cómo llevar a cabo las enseñanzas sufís; estos líderes lograron consolidar la geografía Naqshbandi dentro del campo islámico argentino, extendiéndose hacia otros países de Latinoamérica.

Migración y nuevas expansiones desde África

Entre los siglos XVIII y XX se produjo un proceso de islamización de África Occidental (Albares Bueno, 2013) que impulsó el surgimiento de asociaciones religiosas sufís, las cuales adquirieron características propias en consonancia con la incorporación de elementos étnicos locales (Sambe, 2015). Como parte de este proceso emergieron diversas cofradías: la Qadiriyya en Mauritina, la Tijaniyya en Argelia (creada en la segunda mitad del siglo XVIII por Sidi Abu Abbas Ahmed al-Tijani) y la Mouridiyya en Senegal, fundada a fines de 1800 por Amadou Bamba (1853-1927); la construcción de una mezquita en torno a la cual Bamba creó la ciudad de Touba, se convirtió en la “ciudad sagrada” para los discípulos de la etnia wolof a la que pertenece la mayoría de la población senegalesa. Actualmente la Tijaniyya es reconocida por el alcance que tuvo dentro del continente africano, siendo Marruecos el lugar con mayor cantidad de adeptos; en tanto la Mouridiyya se distingue por la trascendencia alcanzada a nivel local e internacional.

Si bien los desplazamientos de población constituyen un elemento fundacional en la historia de África, la crisis político-económica que atravesó la región en la década del 70 impulsó el éxodo de población hacia otros continentes, siendo los principales destinos Europa y Estados Unidos. A diferencia de la Tijaniyya, la Mouridiyya dotó de sentido religioso a la migración de sus miembros (Glover, 2007: 189) impulsando los desplazamientos en nombre de Dios y del compromiso comunitario como un propósito de reafirmación identitaria, posibilitando así la expansión transnacional de la tariqa. A partir de las conexiones religiosas establecidas entre los migrantes, se crearon redes cofrádicas transnacionales (Cerrolaza Molina, 2014), las cuales funcionan no sólo como comunidades religiosas, sino también estableciendo marcos de conductas morales, económicas, laborales y familiares.

Ante las restricciones de ingreso y permanencia en los países del primer mundo, en la década del 90 estos migrantes eligieron Brasil y Argentina como nuevos destinos (Tedesco y Kleidermacher (coord.), 2017). Pese a las distancias geográfico-culturales el imaginario de Argentina como un “paraíso extranjero” sin dificultades racistas, con facilidades de acceso, trabajo y permanencia que posibilitaría una movilidad estratégica entre diferentes puntos, fue lo que impulsó estos desplazamientos (Espiro, 2020: 202). Los primeros senegaleses que arribaron a Argentina tramitaron su visa en Dakar, pero en el año 2003 ambos países retiraron su representación diplomática; a partir de entonces los migrantes comenzaron a arribar a Brasil (posteriormente a Ecuador) donde sí hay embajada y desde ahí continuaron su viaje hacia Argentina, pero al no contar con la documentación requerida, debieron incurrir en múltiples ilegalidades para ingresar al país (Tedesco et al., 2020).

La preminencia que la Mouridiyya tiene en Senegal en relación a otras órdenes sufís, así como también el modo en el cual esta cofradía ha reinventado las migraciones, se encuentra reflejado en el contexto local; la mayoría de los senegaleses que residen en Argentina pertenecen a esta tariqa. La presencia de estos migrantes en Argentina ha sido analizada desde perspectivas africanistas10 y migratorias, pero en pocos estudios se le otorga centralidad a la dimensión religiosa. Si bien en algunos trabajos se reconoce la presencia de otras tariqas como la Tijaniyya, el abordaje de las mismas queda subsumido a los análisis sobre el rol que la Mouridiyya cumple en el proceso migratorio (Kleidermacher, 2013, 2018; Reiter, 2019; Espiro, 2020, entre otros).

Pese a las dificultades que presenta insertarse en una sociedad donde el idioma, la religión, la sociedad y la cultura es tan disímil a la del lugar de origen, estos migrantes llevaron a cabo un proceso de relocalización de las tariqas Mouridiyya y Tijaniyya. A partir de la reinterpretación en el nuevo territorio de los principios que simbolizan el núcleo de las cofradías -los cuales aparecen asociados al modo en que los migrantes recrean la noción de comunidad, etnicidad, el trabajo, la tradición y los rituales religiosos, entre otros- los migrantes senegaleses lograron insertarse en el campo islámico argentino y desarrollar aquí su religiosidad, contando incluso con espacios propios donde recrear la acción ritual.

Para los musulmanes en general la umma (comunidad) es un dogma fundamental. Este principio se refuerza en el caso de los migrantes senegaleses al compartir una identidad étnica y una afinidad religiosa que los identifica como sufís negros, en un contexto en el cual la blanquitud y el catolicismo pretenden imponerse como mayorías. La conjunción de estos elementos los convierte en una comunidad fuerte y dinámica que reivindica su identidad cultural con las características propias de una diáspora. A lo largo de esta sección, se dará cuenta de la convivencia entre los miembros de ambas órdenes en el contexto local, así como también del desarrollo de elementos comunitarios que les permiten vincularse y articularse en función de las características étnicas que los definen; las diferencias entre los grupos quedan resguardades en la intimidad de sus hogares y de las reuniones de cada tariqa.

Membresías étnicas

A partir del trabajo etnográfico realizado es posible afirmar que estos flujos están compuestos por varones entre 18 y 35 años, algunos cuentan con formación profesional, otros son trabajadores no calificados; en líneas generales, los más jóvenes viajaron siendo solteros y posteriormente contrajeron matrimonio; quienes llegaron aquí estando casados, apostaron a la reunificación familiar. Entre los años 2010 y 2015 se registró el arribo de mujeres que, en su mayoría se reunieron aquí con su esposo y/o hermanos. La mayoría de estos migrantes se asentaron en grandes núcleos urbanos del país como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y La Plata-; Capovilla (2022) afirma que, quienes decidieron radicarse en localidades intermedias donde el acceso al entramado de redes religiosas y de migrantes es menor, la imposibilidad de practicar su lengua de origen y la necesidad de trabajar, parece haber redundado en un rápido desarrollo laboral y en el establecimiento de vínculos con argentinos.

Las diferencias constitutivas y organizacionales entre una cofradía y otra se hacen visibles en el modo en que los senegaleses desarrollan su estilo de vida en el contexto local. Los miembros de la Mouridiyya, cuentan con redes cofrádicas transnacionales que articulan el proceso migratorio desde la planificación del viaje hasta el proceso de asentamiento y permanencia en el lugar de destino. El hecho de que la tariqa le garantice a los migrantes contar con esta red de contención, condiciona el envío de remesas para la población de origen, así como también la creación en los lugares de destino de nuevos espacios socio-religiosos que simbolicen el resultado de una migración y una decisión comunitaria exitosa (Capovilla, 2022: 7).

En consonancia con los estudios realizados en Europa (Rosander, 1995; Moreno Maestro, 2005; Crespo, 2007, entre otros) los mourides que arriban a Argentina están insertos en la red cofrádica mediante la cual pueden establecer conexiones previas. Al llegar aquí, cuentan con el contacto de otro migrante quien garantiza junto a otros senegaleses que cuente con un espacio para alojarse y alimentarse; lo presenta frente al resto del grupo, quienes además de instruirlo con el vocabulario básico necesario para que se pueda comunicar, colaboran mediante el préstamo o la donación de artículos para que rápidamente pueda insertarse en el mercado de la venta ambulante. De este modo, se empieza a configurar el estilo de vida de los migrantes Mourides en el contexto local.

En el caso de la Tijaniyya, si bien la tariqa percibe la migración como una estrategia económica para sus miembros, no cuenta con mecanismos institucionalizados que impulsen estos desplazamientos. Ante la ausencia de una estructura cofrádica que los organice, los migrantes Tijanis que arribaron al país durante los primeros años del proceso migratorio se insertaron en diversos espacios laborales (gastronomía, albañilería, mecánica, música, entre otros); construyendo así estilos de vida independientes unos de otros. Si bien los entrevistados hicieron mención a prácticas solidarias y de ayuda mutua entre los miembros de la Tijaniyya, así como también a la identidad étnico-religiosa que los nuclea semanalmente para reinterpretar los rituales sufís, cada uno de ellos trazó trayectorias individuales en este territorio. Para estos Tijanis, del mismo modo que los Mourides que se asentaron en localidades intermedias del país, la incorporación del idioma local fue fundamental para insertarse social y laboralmente.

La razón por la cual prácticamente la totalidad de estos migrantes se dedican a la venta ambulante de mercadería, es porque es una actividad que requiere de poca inversión, les permite tener trabajo y generar dinero a los pocos días de su llegada (Kleidermacher, 2013); si bien lleva implícito un factor de riesgo en tanto que está prohibida en la mayoría de las ciudades, les permite desarrollarse económicamente de manera autónoma administrando sus tiempos. En concordancia con lo descripto por Mocellin (2017) sobre los senegaleses en el sur de Brasil, para los Mourides de Argentina esta práctica implica cooperación, solidaridad y obligaciones.

La experiencia etnográfica ha demostrado que los migrantes desarrollan estrategias colectivas para acordar precios, compartir mercadería en caso de faltantes, para cubrirse entre sí en los puestos de venta e incluso, vender productos de un hermano que se encuentra enfermo. Dichas estrategias también están vinculadas al sentido que les otorgan a las prácticas religiosas: se remplazan entre sí para poder asistir a un espacio adecuando donde realizar las oraciones diarias. En este sentido es posible afirmar que la dinámica laboral de la venta ambulante determina un estilo de vida que se encuentra íntimamente relacionado con el sentido religioso de la comunidad.

En entrevistas realizadas a migrantes Tijanis que viven en el país hace más de veinte años, afirmaron que las generaciones posteriores, comenzaron a insertarse en las redes de venta ambulante mourides. En sus relatos, acusan de “cómodos” a estos jóvenes por no ejercer sus propios oficios y no esforzarse por incorporar el idioma local. Ahora bien, al preguntar sobre la interacción en el ámbito laboral entre miembros de diferentes cofradías, las respuestas fueron satisfactorias. De este modo se pone en evidencia que para los senegaleses que residen en Argentina, la identidad étnica compartida los define como un todo homogéneo frente a la diversidad; es decir, la etnicidad que los diasporiza tiene un valor por encima de las diferencias religiosas de las órdenes.

Las visitas de los Marabuts

Ante la falta de representatividad gubernamental en ambos países, las visitas religiosas de los Sheijs o Marabuts a los miembros de las cofradías asentados en Argentina, se transformaron en giras diplomáticas. En estos viajes, los líderes religiosos entablan vínculos con agentes estatales, organizaciones e instituciones que sean beneficiosas para el desarrollo de la comunidad senegalesa en el país. Esta práctica llevada a cabo principalmente por los Sheijs de la Mouridiyya, permite que la cofradía adquiera un pragmatismo que excede lo religioso y que contenga elementos comunitarios que abarcan diversas dimensiones de la comunidad senegalesa en tanto diáspora; ya que los morabitos incluyen en sus negociaciones necesidades que beneficiarán tanto a Mourides como Tijanis.

Ante la imposibilidad de los senegaleses que residen en Argentina de viajar a Senegal por la falta de documentación y/o por la crisis económica, desde el año 2012 la cofradía impulsa la emulación en Buenos Aires del Magal de Touba; una celebración religiosa y cultural que se caracteriza por la peregrinación de los discípulos hacia la tumba de Bamba para recibir la bendición de su Marabut. En cambio, en Argentina, son los morabitos que envían para estas celebraciones quienes recorren el país visitando las dahiras, un tipo de asociación religiosa que tiene por objetivo mantener cohesionado el vínculo entre los discípulos y el de ellos con su Marabut, recordando y enalteciendo la figura de Bamba (Reiter, 2019: 204). En estos encuentros, se generan espacios de consultas en los que los sufís piden consejos a estos referentes sobre problemas económicos, situaciones familiares, o relacionados con la soledad en la que viven en los lugares de destino, entre otras (Kleidermacher, 2018: 236).

Estas visitas gratificantes para los migrantes, también tienen relevancia para los líderes religiosos. En estos encuentros en los que el Marabut se reúne con la comunidad extendida, además de estrechar vínculos, reafirmar la obediencia y el respeto, recaudan importantes sumas de dinero donado por los migrantes para la cofradía. Estas recaudaciones, lejos de tener un sentido material, son interpretadas religiosamente, ya que a través de las mismas es posible perpetuar obras de crecimiento y expansión del mouridismo; además garantizan el éxito individual de los migrantes a través de la bendición de la baraka (Reiter, 2019). En este sentido sería posible afirmar que es a través del dinero que se intercambia por la baraka, que el discípulo materializa y reafirma su vínculo con el Sheij y su pertenencia a la cofradía.

El resultado exitoso de estos viajes -tanto en términos religiosos y como diplomáticos- en los que además de propagar su baraka los Marabuts negocian diversas problemáticas de los migrantes, ratifica y fortalece el vínculo que el morabito tiene con sus discípulos y el respeto que adquieren por parte de los Tijani. Si bien el Sheij representa el linaje de otra tariqa, su visita es vivenciada por los miembros de la Tijaniyya como una bendición, ya que a través de la concurrencia a los eventos en los que él participa, pueden impregnarse de la la energía divina.

Relocalización de los rituales

Los senegaleses arribaron al país en un momento de reconfiguración del islam local, contexto que hizo posible que las mezquitas tradicionales abran sus puertas para que los migrantes puedan participar de las ceremonias comunes a todos los musulmanes; sin embargo, para que los migrantes puedan llevar a cabo los rituales sufís de cada orden, necesitaban contar con sus propios espacios. Relocalizar las prácticas sociales y religiosas en un contexto con características tan disímiles a las de su lugar de origen, implicó para los migrantes la producción de un nuevo territorio de reinterpretación; es decir, llevar a cabo nuevas dinámicas que les permitieron recrear sus ritos y costumbres, lo que tornó necesario contar con espacios propios donde ejercer la acción ritual.

Contando con los permisos correspondientes de los líderes de sus tariqas, aproximadamente en el año 2014 Mourides y Tijanis comenzaron a alquilar un local ubicado en el sótano de un kiosco en pleno barrio de Once, zona en la que -además de Flores- se encuentran la mayoría de los migrantes trabajando como manteros. La distribución del espacio era alternada: martes y jueves era de uso exclusivo de los Tijanis, lunes y miércoles de los Mourides, en tanto los viernes lo utilizaban colectivamente para realizar el salat al Juma. Luego, compartían de un almuerzo donde conversaban sobre sufismo y diversas problemáticas de la comunidad senegalesa en Argentina y en sus lugares de origen. El modo en el cual las cofradías lograron organizarse, da cuenta de una estrategia colectiva que se origina en el modo en que perciben la práctica religiosa y de la preponderancia que tiene la etnicidad al interior de la comunidad migrante, identidad que les permite vincularse como unidad frente a un contexto diverso, pese a los factores que diferencian a cada tariqa.

No resulta menor mencionar las características del espacio geográfico en el cual los sufís africanos contaron con su primer espacio religioso. Once es un barrio de la ciudad de Buenos Aires identificado con lo judío, dado que allí se concentran comercios, sinagogas y diversas instituciones pertenecientes a este grupo; sin embargo, en las últimas décadas es posible observar en esta zona la convivencia de diversos colectivos migrantes -senegaleses, latinoamericanos, coreanos, entre otros- que reproducen diversos tipos de religiosidad. De este modo, pareciera que Once ofrece una imagen de una argentina plural y diversificada, donde diversas minorías intentan salir a la luz dentro de campo religioso en el que históricamente el catolicismo se impuso como mayoría.

Además de estos espacios, al igual que los migrantes asentados en localidades intermedias que aún no logran contar con sitios específicos para llevar a cabo la acción ritual, los miembros de cada tariqa se reúnen semanalmente en la vivienda del hermano que lleva más tiempo viviendo en el lugar. Estos encuentros son imprescindibles para mantener la identidad transnacional, ya que proveen a los migrantes de apoyo espiritual y de referencia ideológica (Kleidermacher, 2018: 234). Allí leen el Corán, realizan el dhikr y otros rituales específicos de cada orden; debaten problemáticas de la comunidad que se buscan resolver, dialogan sobre las reglas de la sociedad local y se previene sobre los peligros que ella presenta. En estos encuentros recaudan fondos para ayudar a miembros locales o para enviar a sus comunidades de origen; estas colectas son interpretadas como un símbolo de generosidad y de lealtad espiritual comunitario. En el caso de los Mourides, se torna evidente que las recaudaciones se destinan al desarrollo de la cofradía tanto en Argentina como en el resto del mundo (Reiter, 2019: 203-213).

Las celebraciones religiosas anuales requieren de una mayor organización para estos musulmanes de argentina. Al tratarse de una sociedad que no implementa en su calendario las festividades islámicas, los migrantes desarrollan diversas estrategias que les permiten conjugar la realización de los rituales con los horarios locales y sus jornadas laborales. Para Ramadán, es posible observar que los senegaleses asisten a sus puestos de venta con sus ropas tradicionales y que suelen estar reunidos mirando -en lo posible, en vivo- la trasmisión de las celebraciones en las mezquitas de Senegal. En cambio, quienes trabajan en relación de dependencia (que por lo general se trata de los Tijanis que llegaron hace más de veinte años), manifestaron que no cuentan con tal flexibilidad; en consecuencia, readaptan sus tradiciones en función de los medios y el entorno local, por ejemplo, realizando todas las oraciones juntas una vez que regresan a su hogar o extendiendo los días de ayuno.

La cofradía Mouridiyya se caracteriza por organizar grandes celebraciones con una fuerte impronta étnica en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente el último día de Ramadán y para el Magal de Touba. Los migrantes recolectan dinero para solventar los gastos, comprar alimentos y alquilar salones (en hoteles, clubes, e incluso en el Centro Islámico de la República Argentina); además trasladan hasta el lugar donde se realizará la celebración grandes ollas y utensilios de cocina para preparar platillos tradicionales. No resulta menor mencionar que además de los Mourides que se encuentran dispersos por todo el país, a estos eventos suelen concurrir miembros de la tariqa Tijani, quienes celebran junto a sus hermanos estas festividades religiosas teñidas de fuertes componentes étnicos.

A lo largo de esta sección fue posible observar que la inserción en el contexto local de los miembros de las tariqas africanas, no se desarrolla del mismo modo. La Mouridiyya cuenta con una red transicional que permite a sus discípulos desplazarse con ciertas facilidades; en tanto los Tijanis sólo cuentan con la red que construyen a partir de la vinculación determinada por el lugar de origen. Si bien esto puede ser considerado como una desventaja para este último grupo, el hecho de tener que desenvolverse en el contexto local de manera independiente, ha obligado a estos migrantes a adquirir con rapidez el idioma local y ha permitido que se desarrollen en diferentes actividades laborales.

La participación de los Tijanis en las ceremonias Mourides principalmente cuando las mismas cuentan con la presencia de un Marabut llama notablemente la atención, ya que la Tijaniyya prohíbe a sus miembros recibir formación y participar de rituales sufís guiados por referentes de otras órdenes. El argumento principal de esta prohibición es que los Tijanis no oficializan su adscripción a la tariqa a través de un ritual de iniciación (bayat), sino que solamente dan testimonio de fe (shahāda); es decir, no juran seguir a un Sheij, porque consideran que su compromiso único es el de practicar el islam y adscribir a la sunna del Profeta Mohammad.

Ahora bien, teniendo en cuenta las características del contexto local, para estos sufís africanos el hecho de poder contar con espacios propios donde reinterpretar sus rituales, así como también reunirse colectivamente para diferentes eventos que los vinculan con su lugar de origen, los reunifica comunitariamente. En estos encuentros en los que dialogan en sus lenguas, comparten platillos tradicionales, se transportan simbólicamente a su lugar de origen manteniendo viva la memoria étnica, manteniendo así la cohesión del grupo por encima de las diferencias entre las tariqas. De este modo, se puede definir a estos espacios y encuentros como “refugios de etnicidad” (Seiguer, 2010), a través de los cuales los africanos pueden conservar, trasmitir y /o redefinir los valores y costumbres étnico-religiosas en el contexto local.

En este sentido, el hecho de compartir una identidad étnica y una afinidad religiosa que los identifica como africanos musulmanes sufís, los convierte en una comunidad fuerte y dinámica con las características propias de una diáspora. De acuerdo con Hall (2003), la experiencia de la diáspora está definida por el reconocimiento de una heterogeneidad y una diversidad necesarias. Desde esta perspectiva, resulta posible afirmar que la identidad étnica se configura a partir de su heterogeneidad, por encima de las diferencias, y ese carácter híbrido es lo que diasporiza a los sujetos migrantes que se vinculan a través de una totalidad que les da sentido de pertenencia.

Conclusiones

La transnacionalización de las tariqas sufís y su inserción en Argentina a partir del último cuarto del siglo XX, trascendieron las fronteras de los grupos musulmanes establecidos previamente. Si bien las entidades más antiguas se encontraban en un proceso de ampliación y reconfiguración, el sufismo introdujo nuevas lógicas, conexiones, movimientos y rituales, diversificando así el campo islámico argentino. No resulta menor mencionar que en un contexto social y político en el cual los musulmanes argentinos eran asociados y/o vinculados con los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, las tariqas sufís se expandieron sobre el territorio argentino: en el caso de la tariqa Naqshbandi, a través de la incorporación de conversos; en cambio los órdenes senegaleses, se mantuvieron restringidas a sus membresías étnicas.

Los procesos que impulsaron la expansión de las órdenes son diferentes, sin embargo, a lo largo del texto queda demostrado que Argentina forma parte de los espacios transnacionales sobre los cuales el sufismo -en sus diferentes expresiones- se ha prolongado. A partir de la flexibilización de sus doctrinas en función de las características de los contextos locales, las órdenes sufís Naqshbandi, Mouridiyya y Tijaniyya encontraron en el territorio argentino un espacio donde arraigar sus geografías religiosas; ahora bien, ello no implicó la flexibilización de los principios religiosos que caracterizan a cada grupo.

En el caso de la tariqa Naqshbandi, la cual cuenta en argentina con una membresía exclusiva de conversos, la trasmisión de los principios religiosos se realiza a través de la formación que los líderes y discípulos locales reciben en Chipre; así como también mediante la reinterpretación de los de los discursos de Mawlana sobre el final de los tiempos y su modelo ideal de comunidad espiritual. Dado que estos discípulos no tienen un registro previo de como vivenciar la religiosidad Naqshbandi, llevan a cabo un estilo de vida y promueven un tipo de comunidad en el que converge la emulación de la madraza -nombre con el que refieren a la dergah de Chipre- y sus experiencias previas en otros tipos de espiritualidades.

Estas comunidades pueden ser interpretadas como la expresión de una estructura socio-religiosa en la que elementos religiosos islámicos, del sufismo en general y de la tariqa Naqshbandi en particular tienden a espiritualizarse; y en la que técnicas diversas asociadas a la gestión del bienestar -introducidas por los conversos- toman elementos religiosos tradicionales interrelacionándose. Así, a través de la interacción de la cultura árabe y rituales Naqshbandi con prácticas mediadas por el lenguaje de la energía, se promueve el desarrollo personal del autoconocimiento en espacios apartados en los que la figura de los maestros dotados de baraka, es fundamental para transitar el camino del amor hacia Dios.

Para las órdenes africanas, mantener principios religiosos que caracterizan a cada grupo en el contexto local, implicó llevar a cabo un proceso la relocalización de lo sagrado a partir de la producción de un nuevo territorio de reinterpretación de los principios que simboliza el núcleo religioso-étnico de cada tariqa. La conexión que estos migrantes mantienen por intermedio de las redes cofrádicas transnacionales, permitió que estos senegaleses cuenten con otros tipos de experiencias para organizarse en el contexto local.

Si bien los migrantes que llegaron al inicio del proceso y quienes se asentaron en localidades intermedias tuvieron un mayor acercamiento con la sociedad y el idioma local, quienes arribaron en el momento de auge de estos flujos, al convivir y trabajar entre coterráneos, no han asimilado prácticas socioculturales en su lugar de destino. Eso podría ser considerado como uno de los motivos por los cuales las membresías de estas tariqas se mantuvieron integradas exclusivamente por los migrantes. Los encuentros semanales los senegaleses no sólo recrean su religiosidad, sino también su origen étnico, resguardando así su identidad en un contexto en el cual la diversidad religiosa y los afrodescendientes, han sido históricamente negados.

Santa Fe, octubre de 2023